« Négritos » : différence entre les versions

Rectifications. |

Dans ce cas on pose la balise "refnec", car Ici il n'y a pas de profs omniscients et des cancres à rayer de rouge, mais des utilisateurs collaboratifs qui ne censurent pas de simples liens (les articles en lien étant abondamment sourcés) ni des changements d'orthographe qui n'altèrent pas le sens du texte. Balises : Annulation Liens d’homonymie |

||

| (23 versions intermédiaires par 16 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

« '''Négritos''' » est une appellation controversée désignant des populations qui vivent dans trois zones géographiques du [[sud-est asiatique]] : les [[îles Andaman]], la [[péninsule Malaise]] ( |

« '''Négritos''' » est une appellation controversée<ref>«The term negrito and its usage have been criticized for lack of cultural sensitivity and for clinging to racial categories of our colonial past», Sandra Khor Manickam, « Africans in Asia: The Discourse of ‘Negritos’ in Early Nineteenth-century Southeast Asia », ''Responding to the West. Essays on Colonial Domination and Asian'', (ed) Hans Hägerdal, Amsterdam University, [https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mt0s.8 lire en ligne]</ref> désignant des populations humaines qui vivent dans trois zones géographiques du [[sud-est asiatique]] : les [[îles Andaman]], la [[péninsule Malaise]] (qui est partagée entre la [[Malaisie]], la [[Thaïlande]], et la [[Birmanie]]) et les [[Philippines]]. Ce terme employé par les [[Empire colonial espagnol|Espagnols]] au {{s-|XVII}} signifie « petits noirs ». La désignation est reprise dans les récits de voyages, et par les [[Colonialisme|officiers coloniaux]] de l'Asie du Sud-Est<ref>Sandra Khor Manickam, « Africans in Asia: The Discourse of ‘Negritos’ in Early Nineteenth-century Southeast Asia », ''Responding to the West. Essays on Colonial Domination and Asian'', (ed) Hans Hägerdal, Amsterdam University, [https://www.jstor.org/stable/j.ctt46mt0s.8 lire en ligne]</ref>. |

||

Ces populations descendent des premiers [[Homo sapiens|humains modernes]] arrivés dans la région voilà plus de {{nombre| |

Ces populations descendent des premiers [[Homo sapiens|humains modernes]] arrivés dans la région voilà plus de {{nombre|40000|à=50000|ans}}. La plupart des populations classées comme ''negritos'' partagent un ancêtre commun avec les Asiatiques de l'Est modernes et ont divergé il y a environ {{nombre|40000 ans}}, conformément au modèle de dispersion du sud<ref name=farhang>{{Article|langue=en|prénom1=Farhang|nom1=Aghakhanian|prénom2=Boon-Peng|nom2=Hoh|prénom3=Chee-Wei|nom3=Yew|prénom4=Vijay|nom4=Kumar Subbiah|titre=Sequence analyses of Malaysian Indigenous communities reveal historical admixture between Hoabinhian hunter-gatherers and Neolithic farmers|périodique=Scientific Reports|volume=12|numéro=1|date=2022-08-12|issn=2045-2322|doi=10.1038/s41598-022-17884-8|lire en ligne=https://www.nature.com/articles/s41598-022-17884-8|consulté le=2023-02-25|pages=13743}}.</ref>. Vivant initialement de la chasse et de la cueillette, elles se sont mêlées à des populations [[bengalie]]s<ref>Aux [[îles Andaman]]</ref>, [[môn-khmer]] ou [[Austronésiens|austronésiennes]] arrivées plus tardivement dans la région ; certaines populations négritos sont alors devenues agricultrices et ont adopté les langues des nouveaux arrivants. |

||

Les ressemblances physiques entre les différents groupes désignés comme ''negritos'' sont des [[Convergence évolutive|convergences adaptatives]] [[Morphologie|morphologiques]], car ces communautés ne sont apparentées d'un point de vue [[génétique]] que de façon très vague et ancienne, indice probable de vagues de migrations distinctes<ref name="Phylogeography and Ethnogenesis of Aboriginal Southeast Asians">« [http://mbe.oxfordjournals.org/cgi/reprint/msl124v1.pdf ''Phylogeography and Ethnogenesis of Aboriginal Southeast Asians''] », article publié en 2006 dans ''Molecular Biology and Evolution'', par Catherine Hill, Pedro Soares, Maru Mormina, Vincent Macaulay, William Meehan, James Blackburn, Douglas Clarke, Joseph Maripa Raja, Patimah Ismail, David Bulbeck, Stephen Oppenheimer, Martin Richards.</ref>. |

|||

== Populations == |

== Populations == |

||

[[Image:Typical group of Negritos.jpg|thumb|Négritos des Philippines, vers 1899.]] |

[[Image:Typical group of Negritos.jpg|thumb|Négritos des Philippines, vers 1899.]] |

||

Les populations référencées sont : |

Les populations référencées sont : |

||

* les [[Andamanais]] autochtones ; |

* les [[Andamanais]] autochtones (Grands-Andamans, Jarawa, Onge, Sentinelles) ; |

||

* les |

* les ''negritos'' de la [[péninsule Malaise]], comme les {{Lien|langue=en|trad=Semang|fr=Semang}} ou les [[Senoi|Senoï]] ([[Orang Asli]]), ou les [[Mani (peuple)|Mani]] de [[Thaïlande]] ou [[Kensiu]] (Maniq) ; |

||

* les [[Aetas]] (île de [[Luçon (Philippines)|Luçon]]), [[Ati (Philippines)|Ati]] (île de [[Panay]]), [[Batak (Philippines)|Batak]], Agta, Sambal, [[Mamanwa]] : entre {{nombre|25|et=34|groupes}} aux [[Philippines]]<ref name= |

* les [[Aetas]] (île de [[Luçon (Philippines)|Luçon]]), [[Ati (Philippines)|Ati]] (île de [[Panay]]), [[Batak (Philippines)|Batak]], Agta, Sambal, [[Mamanwa]] : entre {{nombre|25|et=34|groupes}} aux [[Philippines]]<ref name="Padilla"/>. |

||

== Mode de vie == |

== Mode de vie == |

||

Encore au milieu du {{s-|XX}}, |

Encore au milieu du {{s-|XX}}, la plupart des ''negritos'' étaient encore nomades et [[chasseurs-cueilleurs]]. Ainsi, les Semang de [[Malaisie]] se fabriquaient alors des vêtements à partir d'écorce d'arbres abattus et vivaient aussi bien dans des grottes que sous des abris de feuillage. Cependant, un nombre croissant sont devenus des agriculteurs sous l'influence des populations qui les ont progressivement entourés, en particulier les [[austronésiens]] pour les deux zones des [[Philippines]] et de la [[péninsule Malaise]]. |

||

Les [[Andamanais]] |

Les [[Andamanais]] connaissaient le feu, mais ne le [[Techniques de production de feu|produisaient pas]] avant l'arrivée de populations allochtones<ref>{{en}}[[George Weber]], [http://www.andaman.org/BOOK/chapter17/text17.htm The Andamanese], chap.17. Pottery, Tools and Technology</ref>. |

||

Au début du {{s-|XXI}}, la plupart des |

Au début du {{s-|XXI}}, la plupart des ''negritos'' sont sédentarisés, intégrés dans le processus de mondialisation et vivent de travail et d'échanges, comme les populations environnantes, même si les anciens connaissent encore, et parfois transmettent, les connaissances permettant la survie en milieu naturel hostile. |

||

== Langues == |

== Langues == |

||

Seuls les |

Seuls les [[Andamanais]] [[Peuple autochtone|indigènes]] des [[îles Andaman]] ont conservé leurs langues d'origine, qui leur sont propres. Cela peut s'expliquer par le caractère assez récent de leur contact avec d'autres populations : il remonte pour l'essentiel au {{s-|XIX}}. |

||

Les |

Les ''negritos'' des [[Philippines]] et de la [[péninsule Malaise]] ont généralement été acculturés par leurs voisins de façon bien plus ancienne, et parlent aujourd'hui des [[langues austronésiennes]] ([[Aeta]] et [[Ati (Philippines)|Ati]] des [[Philippines]]), ou des [[langues môn-khmer]] (Semang et Senoï de [[Malaisie]]). On trouve cependant dans ces langues certains termes sans [[étymologie]] austroasiatique ni austronésienne connue. Ils sont l'indice d'un [[Substrat (linguistique)|substrat]] [[linguistique]] antérieur aux langues actuellement parlées<ref>Concernant les Négritos philippins, voir par exemple « ''[http://cat.inist.fr/%3FaModele%3DafficheN&cpsidt%3D4289329 Possible non-Austronesian lexical elements in Philippine Negrito languages]'' », par L A Reid, article paru dans ''Oceanic linguistics'' (ISSN 0029-8115) en 1994. Volume 33, no1, {{p.|37-72}}.</ref>. |

||

Certaines langues de ces populations sont en danger. Aux Philippines où les |

Certaines langues de ces populations sont en danger. Aux Philippines où, par [[acculturation]] et dispersion, les ''negritos'' ne sont plus que {{formatnum:15000}} contre {{formatnum:35000}} au début du {{s-|XX}}, quatre de leurs langues sont éteintes (sur un total d'une trentaine) et les autres sont menacées<ref name="Padilla"/>. |

||

== Menaces == |

== Menaces == |

||

{{Article détaillé|Survival International}} |

{{Article détaillé|Survival International}} |

||

Les populations de |

Les populations de ''negritos'' sont aujourd'hui extrêmement menacées par l'acculturation, les maladies et l'invasion de leurs terres traditionnelles par les populations avoisinantes. |

||

== Description physique == |

== Description physique == |

||

[[Image:Ati woman.jpg|thumb|Jeune femme [[Ati (Philippines)|ati]] des Philippines]] |

[[Image:Ati woman.jpg|thumb|Jeune femme [[Ati (Philippines)|ati]] des Philippines.]] |

||

Le phénotype des |

Le phénotype des ''negritos'' des Philippines a évolué en se spécialisant. Ils ont une petite taille, très probablement par adaptation à la [[forêt humide]] tropicale et peut-être aussi, dans les îles, par [[nanisme insulaire]]<ref>Omoto, K., "The Negritos: genetic origins and microevolution" in ''Acta Anthropogenet'', 1984, 8(1-2):137-47.</ref>. Comme les [[Pygmée]]s, les ''negritos'' sont parmi les [[Ethnologie|peuples]] les plus petits de l'[[Homo sapiens|humanité]], en nombre comme en taille, et les moins connus. |

||

== Origines et génétique == |

== Origines et génétique == |

||

Les |

Les ''negritos'' sont probablement les plus anciens habitants [[indigène]]s ''[[Homo sapiens]]''<ref>Soit l'homme moderne, car l’''[[Homo erectus]]'', dont par exemple l'[[homme de Java]], a atteint l'Asie du Sud-Est antérieurement.</ref>de l'[[Asie du Sud-Est]]. |

||

L'installation de ces groupes dans la région remonte en effet au moins à {{nombre| |

L'installation de ces groupes dans la région remonte en effet au moins à {{nombre|40000|ans}}, voire {{nombre|50000|ou=60000|ans}}, et leur [[diversité génétique]] implique des migrations distinctes de groupes en provenance d'une région plus occidentale (probablement le pourtour de l'[[océan Indien]]) à des moments différents de la [[préhistoire]]<ref name="Phylogeography and Ethnogenesis of Aboriginal Southeast Asians" />. La plupart des ''negritos'' sont génétiquement plus proches des Asiatiques de l'Est modernes (comme les Chinois Han) que de tout autre groupe, tandis que d'autres, en particulier les groupes ''negrito'' des Philippines, sont plus proches des Australo-Mélanésiens. Les ''negritos'' malaisiens (Semang) sont plus proches des Asiatiques de l'Est que des ''negritos'' philippins [[Aeta]]. Les [[Anthropologie|anthropologues]] supposent que ces populations partagent un ancêtre commun utilisant la [[Premières migrations des Hominines hors d'Afrique|voie de dispersion du sud]] et divergeant ensuite en Asie du Sud et du Sud-Est<ref name=farhang/>. |

||

| ⚫ | Selon une étude publiée en 2015<ref>Jones et al., Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians, 2015, http://www.nature.com/ncomms/2015/151116/ncomms9912/abs/ncomms9912.html</ref>, la population actuelle de l'[[Inde]] pourrait être en grande partie issue d'un mélange assez récent, datant de quelques millénaires seulement, entre une ancienne [[Peuple autochtone|population autochtone]] de l'Inde, génétiquement proche des [[Onge (peuple)|Onges]] des [[Iles Andaman]], et d'une population [[eurasie]]nne originaire de l'ouest et dite « [[Caucase|caucasienne]] », arrivée plus tardivement par le nord-ouest de l'Inde. Dans le mélange les populations du sud de l'Inde sont restées un peu plus proches des Andamanais tandis que les populations du nord de l'Inde sont un peu plus proches des eurasiens de l'ouest. |

||

Cette diversité génétique se retrouve même chez des groupes géographiquement proches. Ainsi, dans un échantillon de plus de {{nombre|1000|personnes}} choisies parmi les [[Aeta|Aetas]] de [[Luçon (Philippines)|Luçon]], les [[Mamanwa]]s de [[Mindanao]] et 4 autres groupes de Négritos des Philippines, on a trouvé que si cinq des six groupes étudiés peuvent être considérés comme formant un même groupe génétique, ce n'est pas le cas des Mamanwas, nettement différents. L'absence chez les Aetas (et chez les groupes apparentés) de marqueurs génétiques présents chez les Mamanwas suggère que ces deux groupes, bien que classés « Négritos », proviennent de migrations différentes<ref>Omoto, K., S. Ueda, K. Goriki, N. Takahashi, S. Misawa et I. G. Pagaran, "Population genetic studies of the Philippine Negritos. III. Identification of the carbonic anhydrase-1 variant with CA1 Guam" in ''American Journal of Human Genetics'', Janvier 1981, 33(1): 105–111</ref>. |

|||

| ⚫ | Les ''negritos'' sont parfois inclus dans l'ensemble plus vaste des « [[veddoïde]]s », mais ce regroupement est discuté. Ce qui est unanimement admis, c'est que le [[phénotype]] « à peau noire, nez épaté, lèvres charnues et cheveux crépus » était, il y a {{formatnum:50000}} à {{nombre|70000|ans}}, présent de l'Afrique à l'Australie tout autour de l'[[Océan Indien]], et, selon des études génétiques, que les Asiatiques modernes descendent au moins en partie de ces populations anciennes, le changement de type physique intervenant au fur et à mesure que la fin de la [[glaciation de Würm]] ouvrait aux humains de nouveaux territoires au nord de la chaîne de l'[[Himalaya]]. |

||

| ⚫ | Selon une étude publiée en 2015<ref>Jones et al., Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians, 2015, http://www.nature.com/ncomms/2015/151116/ncomms9912/abs/ncomms9912.html</ref>, la population actuelle de l'[[Inde]] pourrait être en grande partie issue d'un mélange assez récent, datant de quelques millénaires seulement, entre une ancienne population autochtone de l'Inde |

||

| ⚫ | Si les communautés de ''negrito'' diffèrent génétiquement les unes des autres, chaque groupe ''negrito'' possède un génome très homogène d'[[génome mitochondrial humain|ADN mitochondrial]] (mtDNA), indice d'un isolement de longue date. Leur ADN mitochondrial sert donc de base pour l'étude des dérives génétiques<ref>"DNA Study Yields Clues on Early Human's First Migration" ''New York Times'', 13 mai 2005 p. A7</ref>. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Si les communautés de |

||

=== Cas des Andamanais === |

=== Cas des Andamanais === |

||

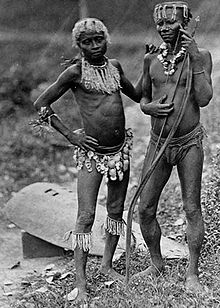

[[Image:Great Andamanese - two men - 1875.jpg|thumb|Deux [[Andamanais]] en 1875]] |

[[Image:Great Andamanese - two men - 1875.jpg|thumb|Deux [[Andamanais]] en 1875]] |

||

Les [[Andamanais]] semblent être la population humaine, résiduelle, la plus occidentale et la plus isolée génétiquement de toutes les autres vivant actuellement : elle est possiblement issue d'une vague de migration antérieure à celle des autres |

Les [[Andamanais]] semblent être la population humaine, résiduelle, la plus occidentale et la plus isolée génétiquement de toutes les autres vivant actuellement : elle est possiblement issue d'une vague de migration antérieure à celle des autres ''negritos''. |

||

{{Citation|Des études récentes de l'[[ADN mitochondrial]] […] donnent à penser que les [[Andamanais]] sont plus étroitement liés à d'autres [populations] asiatiques qu'aux Africains modernes}}<ref>V. K. Kashyap, T. Sitalaximi, B. N. Sarkar et R. Trivedi, {{en}} « Molecular Relatedness of The Aboriginal Groups of Andaman and Nicobar Islands with Similar Ethnic Populations » [http://www.krepublishers.com/02-Journals/IJHG/IJHG-03-0-000-000-2003-Web/IJHG-03-1-001-067-2003-Abst-PDF/IJHG-03-1-005-011-2003-Kashyap/IJHG-03-1-005-011-2003-Kashyap.pdf], in ''International journal of human genetics'', mars 2003, [http://www.krepublishers.com/02-Journals/IJHG/IJHG-03-0-000-000-2003-Web/IJHG-03-0-000-000-2003-Contents/IJHG-03-0-000-000-2003-Contents.htm volume 3].</ref>. Cela pourrait s'expliquer par un changement de type physique chez les anciens Asiatiques, dont le phénotype initial, proche des [[Africains]], aurait évolué par mutation et mélanges vers les types physiques asiatiques actuels : si c'est bien le cas, le type physique ''negrito'' est un [[plésiomorphie|caractère ancestral conservé]] qui n'exprime pas d'apparentement récent aux populations africaines modernes. L'[[ADN mitochondrial|ADN maternel]] des Andamanais porte des caractères génétiques dérivés ([[apomorphie]]) qui montrent aussi qu'ils dérivent, comme les asiatiques modernes, non d'une parenté récente avec les Africains, mais d'une très ancienne vague d'immigrants ''Homo sapiens'' africains. |

|||

=== Philippines === |

=== Philippines === |

||

Des conclusions similaires existent pour les ''negritos'' philippins, probablement en raison d'une part d'origines anciennes différentes, et d'autre part de mélanges partiels plus récents avec d'autres populations asiatiques ou austronésiennes. Ainsi, dans un échantillon de plus de {{nombre|1000|personnes}} choisies parmi les Aeta de [[Luçon (Philippines)|Luçon]], les [[Mamanwa]]s de [[Mindanao]] et 4 autres groupes ''negrito'' des Philippines, on a trouvé que si cinq des six groupes étudiés peuvent être considérés comme formant un même groupe génétiquement proche des autres populations d'[[Asie du Sud-Est]], ce n'est pas le cas des Mamanwa, plus proches des [[Aborigènes d'Australie]] et des habitants de la [[Nouvelle-Guinée]]. L'absence chez les Aeta (et chez les groupes apparentés) de marqueurs génétiques présents chez les Mamanwa suggère que ces deux groupes dits ''negritos'' proviennent en fait de [[Migration humaine|migrations]] différentes<ref>Omoto, K., S. Ueda, K. Goriki, N. Takahashi, S. Misawa et I. G. Pagaran, "Population genetic studies of the Philippine Negritos. III. Identification of the carbonic anhydrase-1 variant with CA1 Guam" in ''American Journal of Human Genetics'', Janvier 1981, 33(1): 105–111</ref>. Pour Sabino G. Padilla Jr du Département des sciences du comportement de l'[[université des Philippines]] ([[Manille]]) ; {{citation|Le terme ''negrito'' et son utilisation ont été critiqués pour leur manque de sensibilité culturelle et leur attachement aux catégories raciales [du passé colonial des Philippines].}}<ref name="Padilla">{{article|langue=en|auteur=Sabino G. Padilla Jr|titre=Anthropology and GIS: Temporal and Spatial Distribution of the Philippine Negrito Groups|périodique=Human Biology|volume=85|année=2013|passage=210|lire en ligne=https://digitalcommons.wayne.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=2058&context=humbiol}} ; {{langue|en|''{{citation|The term negrito and its usage have been criticized for lack of cultural sensitivity and for clinging to racial categories of our colonial past.}}''}}.</ref>. |

|||

Des conclusions similaires existent pour les Négritos philippins, cependant génétiquement plus proches des autres populations d'[[Asie du Sud-Est]] que des [[Aborigènes d'Australie]] et des habitants de la [[Nouvelle-Guinée]], ceci étant probablement dû aux mélanges partiels plus récents avec d'autres populations asiatiques ou austronésiennes. |

|||

== Annexes == |

== Annexes == |

||

| Ligne 67 : | Ligne 65 : | ||

* {{en}} Kirk M. Endicott, ''Batek negrito religion : the world-view and rituals of a hunting and gathering people of peninsular Malaysia'', Clarendon Press, Oxford, New York, Toronto, 1979, 234 p. {{ISBN|0-19-823197-0}} |

* {{en}} Kirk M. Endicott, ''Batek negrito religion : the world-view and rituals of a hunting and gathering people of peninsular Malaysia'', Clarendon Press, Oxford, New York, Toronto, 1979, 234 p. {{ISBN|0-19-823197-0}} |

||

* {{de}} Walter Nippold, ''Individuum und Gemeinschaft bei den Pygmäen, Buschmännern und Negrito-Völkern Südost-Asiens : ein Betrag zur Frage der individuellen Differenzierung primitiver Gemeinschaften'', A. Limbach, Braunschweig, 1960, 244 p. |

* {{de}} Walter Nippold, ''Individuum und Gemeinschaft bei den Pygmäen, Buschmännern und Negrito-Völkern Südost-Asiens : ein Betrag zur Frage der individuellen Differenzierung primitiver Gemeinschaften'', A. Limbach, Braunschweig, 1960, 244 p. |

||

* {{en}} Reg Zell, ''Negritos of the Philippines : the people of the bamboo age, a socio-ecological model'', R. Zell, Bures-sur-Yvette, 2010, 148 p. {{ISBN|978-2-9535229-0-7}} |

* {{en}} Reg Zell, ''Negritos of the Philippines : the people of the bamboo age, a socio-ecological model'', R. Zell, [[Bures-sur-Yvette]], 2010, 148 p. {{ISBN|978-2-9535229-0-7}} |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* [[Andamanais]] |

* [[Andamanais]] |

||

* [[Aeta]] |

* [[Aeta]] |

||

* [[Khanang Kirataka]] |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

| Ligne 83 : | Ligne 82 : | ||

{{DEFAULTSORT:Negritos}} |

{{DEFAULTSORT:Negritos}} |

||

[[Catégorie:Négritos|*]] |

|||

[[Catégorie:Autochtone d'Inde]] |

[[Catégorie:Autochtone d'Inde]] |

||

[[Catégorie:Autochtone de Malaisie]] |

[[Catégorie:Autochtone de Malaisie]] |

||

Dernière version du 14 octobre 2023 à 11:53

« Négritos » est une appellation controversée[1] désignant des populations humaines qui vivent dans trois zones géographiques du sud-est asiatique : les îles Andaman, la péninsule Malaise (qui est partagée entre la Malaisie, la Thaïlande, et la Birmanie) et les Philippines. Ce terme employé par les Espagnols au XVIIe siècle signifie « petits noirs ». La désignation est reprise dans les récits de voyages, et par les officiers coloniaux de l'Asie du Sud-Est[2].

Ces populations descendent des premiers humains modernes arrivés dans la région voilà plus de 40 000 à 50 000 ans. La plupart des populations classées comme negritos partagent un ancêtre commun avec les Asiatiques de l'Est modernes et ont divergé il y a environ 40 000 ans, conformément au modèle de dispersion du sud[3]. Vivant initialement de la chasse et de la cueillette, elles se sont mêlées à des populations bengalies[4], môn-khmer ou austronésiennes arrivées plus tardivement dans la région ; certaines populations négritos sont alors devenues agricultrices et ont adopté les langues des nouveaux arrivants.

Les ressemblances physiques entre les différents groupes désignés comme negritos sont des convergences adaptatives morphologiques, car ces communautés ne sont apparentées d'un point de vue génétique que de façon très vague et ancienne, indice probable de vagues de migrations distinctes[5].

Populations[modifier | modifier le code]

Les populations référencées sont :

- les Andamanais autochtones (Grands-Andamans, Jarawa, Onge, Sentinelles) ;

- les negritos de la péninsule Malaise, comme les Semang (en) ou les Senoï (Orang Asli), ou les Mani de Thaïlande ou Kensiu (Maniq) ;

- les Aetas (île de Luçon), Ati (île de Panay), Batak, Agta, Sambal, Mamanwa : entre 25 et 34 groupes aux Philippines[6].

Mode de vie[modifier | modifier le code]

Encore au milieu du XXe siècle, la plupart des negritos étaient encore nomades et chasseurs-cueilleurs. Ainsi, les Semang de Malaisie se fabriquaient alors des vêtements à partir d'écorce d'arbres abattus et vivaient aussi bien dans des grottes que sous des abris de feuillage. Cependant, un nombre croissant sont devenus des agriculteurs sous l'influence des populations qui les ont progressivement entourés, en particulier les austronésiens pour les deux zones des Philippines et de la péninsule Malaise.

Les Andamanais connaissaient le feu, mais ne le produisaient pas avant l'arrivée de populations allochtones[7].

Au début du XXIe siècle, la plupart des negritos sont sédentarisés, intégrés dans le processus de mondialisation et vivent de travail et d'échanges, comme les populations environnantes, même si les anciens connaissent encore, et parfois transmettent, les connaissances permettant la survie en milieu naturel hostile.

Langues[modifier | modifier le code]

Seuls les Andamanais indigènes des îles Andaman ont conservé leurs langues d'origine, qui leur sont propres. Cela peut s'expliquer par le caractère assez récent de leur contact avec d'autres populations : il remonte pour l'essentiel au XIXe siècle.

Les negritos des Philippines et de la péninsule Malaise ont généralement été acculturés par leurs voisins de façon bien plus ancienne, et parlent aujourd'hui des langues austronésiennes (Aeta et Ati des Philippines), ou des langues môn-khmer (Semang et Senoï de Malaisie). On trouve cependant dans ces langues certains termes sans étymologie austroasiatique ni austronésienne connue. Ils sont l'indice d'un substrat linguistique antérieur aux langues actuellement parlées[8].

Certaines langues de ces populations sont en danger. Aux Philippines où, par acculturation et dispersion, les negritos ne sont plus que 15 000 contre 35 000 au début du XXe siècle, quatre de leurs langues sont éteintes (sur un total d'une trentaine) et les autres sont menacées[6].

Menaces[modifier | modifier le code]

Les populations de negritos sont aujourd'hui extrêmement menacées par l'acculturation, les maladies et l'invasion de leurs terres traditionnelles par les populations avoisinantes.

Description physique[modifier | modifier le code]

Le phénotype des negritos des Philippines a évolué en se spécialisant. Ils ont une petite taille, très probablement par adaptation à la forêt humide tropicale et peut-être aussi, dans les îles, par nanisme insulaire[9]. Comme les Pygmées, les negritos sont parmi les peuples les plus petits de l'humanité, en nombre comme en taille, et les moins connus.

Origines et génétique[modifier | modifier le code]

Les negritos sont probablement les plus anciens habitants indigènes Homo sapiens[10]de l'Asie du Sud-Est. L'installation de ces groupes dans la région remonte en effet au moins à 40 000 ans, voire 50 000 ou 60 000 ans, et leur diversité génétique implique des migrations distinctes de groupes en provenance d'une région plus occidentale (probablement le pourtour de l'océan Indien) à des moments différents de la préhistoire[5]. La plupart des negritos sont génétiquement plus proches des Asiatiques de l'Est modernes (comme les Chinois Han) que de tout autre groupe, tandis que d'autres, en particulier les groupes negrito des Philippines, sont plus proches des Australo-Mélanésiens. Les negritos malaisiens (Semang) sont plus proches des Asiatiques de l'Est que des negritos philippins Aeta. Les anthropologues supposent que ces populations partagent un ancêtre commun utilisant la voie de dispersion du sud et divergeant ensuite en Asie du Sud et du Sud-Est[3].

Selon une étude publiée en 2015[11], la population actuelle de l'Inde pourrait être en grande partie issue d'un mélange assez récent, datant de quelques millénaires seulement, entre une ancienne population autochtone de l'Inde, génétiquement proche des Onges des Iles Andaman, et d'une population eurasienne originaire de l'ouest et dite « caucasienne », arrivée plus tardivement par le nord-ouest de l'Inde. Dans le mélange les populations du sud de l'Inde sont restées un peu plus proches des Andamanais tandis que les populations du nord de l'Inde sont un peu plus proches des eurasiens de l'ouest.

Les negritos sont parfois inclus dans l'ensemble plus vaste des « veddoïdes », mais ce regroupement est discuté. Ce qui est unanimement admis, c'est que le phénotype « à peau noire, nez épaté, lèvres charnues et cheveux crépus » était, il y a 50 000 à 70 000 ans, présent de l'Afrique à l'Australie tout autour de l'Océan Indien, et, selon des études génétiques, que les Asiatiques modernes descendent au moins en partie de ces populations anciennes, le changement de type physique intervenant au fur et à mesure que la fin de la glaciation de Würm ouvrait aux humains de nouveaux territoires au nord de la chaîne de l'Himalaya.

Si les communautés de negrito diffèrent génétiquement les unes des autres, chaque groupe negrito possède un génome très homogène d'ADN mitochondrial (mtDNA), indice d'un isolement de longue date. Leur ADN mitochondrial sert donc de base pour l'étude des dérives génétiques[12].

Cas des Andamanais[modifier | modifier le code]

Les Andamanais semblent être la population humaine, résiduelle, la plus occidentale et la plus isolée génétiquement de toutes les autres vivant actuellement : elle est possiblement issue d'une vague de migration antérieure à celle des autres negritos.

« Des études récentes de l'ADN mitochondrial […] donnent à penser que les Andamanais sont plus étroitement liés à d'autres [populations] asiatiques qu'aux Africains modernes »[13]. Cela pourrait s'expliquer par un changement de type physique chez les anciens Asiatiques, dont le phénotype initial, proche des Africains, aurait évolué par mutation et mélanges vers les types physiques asiatiques actuels : si c'est bien le cas, le type physique negrito est un caractère ancestral conservé qui n'exprime pas d'apparentement récent aux populations africaines modernes. L'ADN maternel des Andamanais porte des caractères génétiques dérivés (apomorphie) qui montrent aussi qu'ils dérivent, comme les asiatiques modernes, non d'une parenté récente avec les Africains, mais d'une très ancienne vague d'immigrants Homo sapiens africains.

Philippines[modifier | modifier le code]

Des conclusions similaires existent pour les negritos philippins, probablement en raison d'une part d'origines anciennes différentes, et d'autre part de mélanges partiels plus récents avec d'autres populations asiatiques ou austronésiennes. Ainsi, dans un échantillon de plus de 1 000 personnes choisies parmi les Aeta de Luçon, les Mamanwas de Mindanao et 4 autres groupes negrito des Philippines, on a trouvé que si cinq des six groupes étudiés peuvent être considérés comme formant un même groupe génétiquement proche des autres populations d'Asie du Sud-Est, ce n'est pas le cas des Mamanwa, plus proches des Aborigènes d'Australie et des habitants de la Nouvelle-Guinée. L'absence chez les Aeta (et chez les groupes apparentés) de marqueurs génétiques présents chez les Mamanwa suggère que ces deux groupes dits negritos proviennent en fait de migrations différentes[14]. Pour Sabino G. Padilla Jr du Département des sciences du comportement de l'université des Philippines (Manille) ; « Le terme negrito et son utilisation ont été critiqués pour leur manque de sensibilité culturelle et leur attachement aux catégories raciales [du passé colonial des Philippines]. »[6].

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Bernard Dupaigne, « Negritos des îles : le peuple le plus énigmatique de la planète », in Mondes et Cultures, vol. 66, no 1, 2006, p. 214-232

- (en) Kirk M. Endicott, Batek negrito religion : the world-view and rituals of a hunting and gathering people of peninsular Malaysia, Clarendon Press, Oxford, New York, Toronto, 1979, 234 p. (ISBN 0-19-823197-0)

- (de) Walter Nippold, Individuum und Gemeinschaft bei den Pygmäen, Buschmännern und Negrito-Völkern Südost-Asiens : ein Betrag zur Frage der individuellen Differenzierung primitiver Gemeinschaften, A. Limbach, Braunschweig, 1960, 244 p.

- (en) Reg Zell, Negritos of the Philippines : the people of the bamboo age, a socio-ecological model, R. Zell, Bures-sur-Yvette, 2010, 148 p. (ISBN 978-2-9535229-0-7)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

- «The term negrito and its usage have been criticized for lack of cultural sensitivity and for clinging to racial categories of our colonial past», Sandra Khor Manickam, « Africans in Asia: The Discourse of ‘Negritos’ in Early Nineteenth-century Southeast Asia », Responding to the West. Essays on Colonial Domination and Asian, (ed) Hans Hägerdal, Amsterdam University, lire en ligne

- Sandra Khor Manickam, « Africans in Asia: The Discourse of ‘Negritos’ in Early Nineteenth-century Southeast Asia », Responding to the West. Essays on Colonial Domination and Asian, (ed) Hans Hägerdal, Amsterdam University, lire en ligne

- (en) Farhang Aghakhanian, Boon-Peng Hoh, Chee-Wei Yew et Vijay Kumar Subbiah, « Sequence analyses of Malaysian Indigenous communities reveal historical admixture between Hoabinhian hunter-gatherers and Neolithic farmers », Scientific Reports, vol. 12, no 1, , p. 13743 (ISSN 2045-2322, DOI 10.1038/s41598-022-17884-8, lire en ligne, consulté le ).

- Aux îles Andaman

- « Phylogeography and Ethnogenesis of Aboriginal Southeast Asians », article publié en 2006 dans Molecular Biology and Evolution, par Catherine Hill, Pedro Soares, Maru Mormina, Vincent Macaulay, William Meehan, James Blackburn, Douglas Clarke, Joseph Maripa Raja, Patimah Ismail, David Bulbeck, Stephen Oppenheimer, Martin Richards.

- (en) Sabino G. Padilla Jr, « Anthropology and GIS: Temporal and Spatial Distribution of the Philippine Negrito Groups », Human Biology, vol. 85, , p. 210 (lire en ligne) ; « The term negrito and its usage have been criticized for lack of cultural sensitivity and for clinging to racial categories of our colonial past. ».

- (en)George Weber, The Andamanese, chap.17. Pottery, Tools and Technology

- Concernant les Négritos philippins, voir par exemple « Possible non-Austronesian lexical elements in Philippine Negrito languages », par L A Reid, article paru dans Oceanic linguistics (ISSN 0029-8115) en 1994. Volume 33, no1, p. 37-72.

- Omoto, K., "The Negritos: genetic origins and microevolution" in Acta Anthropogenet, 1984, 8(1-2):137-47.

- Soit l'homme moderne, car l’Homo erectus, dont par exemple l'homme de Java, a atteint l'Asie du Sud-Est antérieurement.

- Jones et al., Upper Palaeolithic genomes reveal deep roots of modern Eurasians, 2015, http://www.nature.com/ncomms/2015/151116/ncomms9912/abs/ncomms9912.html

- "DNA Study Yields Clues on Early Human's First Migration" New York Times, 13 mai 2005 p. A7

- V. K. Kashyap, T. Sitalaximi, B. N. Sarkar et R. Trivedi, (en) « Molecular Relatedness of The Aboriginal Groups of Andaman and Nicobar Islands with Similar Ethnic Populations » [1], in International journal of human genetics, mars 2003, volume 3.

- Omoto, K., S. Ueda, K. Goriki, N. Takahashi, S. Misawa et I. G. Pagaran, "Population genetic studies of the Philippine Negritos. III. Identification of the carbonic anhydrase-1 variant with CA1 Guam" in American Journal of Human Genetics, Janvier 1981, 33(1): 105–111