« Méditation bouddhique » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

|||

| (10 versions intermédiaires par 5 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

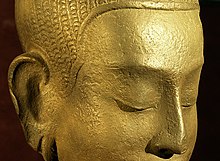

[[Image:Buddha.jpg|vignette |

{{Sources à lier|date=décembre 2023}}[[Image:Buddha.jpg|vignette|Le [[Siddhartha Gautama|Bouddha Shâkyamuni]] en méditation.]] |

||

La '''méditation bouddhique''', théorisée et pratiquée dans le [[bouddhisme]], diffère de la [[méditation]] dans son acception occidentale. Son but est l'atteinte du [[nirvāna|nirvāṇa]]. Il existe deux mots correspondant à « méditation » dans les langues classiques du bouddhisme : le mot sanskrit ''[[bhāvanā]]'', qui signifie « cultiver, développer » et le mot tibétain ''gom'', « se familiariser avec des qualités ». |

La '''méditation bouddhique''', théorisée et pratiquée dans le [[bouddhisme]], diffère de la [[méditation]] dans son acception occidentale. Son but est l'atteinte du [[nirvāna|nirvāṇa]]. Il existe deux mots correspondant à « méditation » dans les langues classiques du bouddhisme : le mot sanskrit ''[[bhāvanā]]'', qui signifie « cultiver, développer » et le mot tibétain ''gom'', « se familiariser avec des qualités ». |

||

| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||

L'apprentissage des pratiques méditatives doit se faire auprès d'un instructeur qualifié. |

L'apprentissage des pratiques méditatives doit se faire auprès d'un instructeur qualifié. |

||

Si le bouddhisme est souvent associé dans l'imaginaire occidental à la méditation, la place de celle-ci dans la pratique religieuse est en réalité très variable suivant les écoles, et souvent |

Si le bouddhisme est souvent associé dans l'imaginaire occidental à la méditation, la place de celle-ci dans la pratique religieuse est en réalité très variable suivant les écoles, et souvent surestimée en Occident<ref name=NatureSR/>. |

||

== Présentation succincte selon les écoles == |

== Présentation succincte selon les écoles == |

||

| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||

La pratique [[zen]] de [[zazen]] ne respecte pas cette division. |

La pratique [[zen]] de [[zazen]] ne respecte pas cette division. |

||

La méditation samatha inclut [[ānāpānasati]] (l'attention portée sur le souffle), |

La méditation samatha inclut [[ānāpānasati]] (l'attention portée sur le souffle), mettā bhāvanā (développement de la bienveillance) et d'autres objets de pratiques, ou [[signe appris|signes appris]]. Elle vise au développement de la concentration, de la sérénité et prépare à la pratique de vipassana. |

||

Chacune des cinq méthodes est un antidote à l'un des cinq empêchements à la méditation ([[nīvaraṇa]]).{{Référence souhaitée}} |

Chacune des cinq méthodes est un antidote à l'un des cinq empêchements à la méditation ([[nīvaraṇa]]).{{Référence souhaitée}} |

||

| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||

|- |

|- |

||

! rowspan="5" | [[Samatha bhavana|Samatha]]<br /><small>(tranquillité)</small> |

! rowspan="5" | [[Samatha bhavana|Samatha]]<br /><small>(tranquillité)</small> |

||

| |

| ''[[ānāpānasati]]'' |

||

| distraction |

| distraction |

||

| concentration ([[samadhi]]) |

|||

| [[Attention|concentration]] |

|||

|- |

|- |

||

| |

| ''[[mettā bhāvanā]]'' |

||

| [[haine]] |

| [[haine]] |

||

| bienveillance |

| bienveillance ([[maitrī]]) |

||

|- |

|- |

||

| [[karuna bhavana]] |

| ''[[karuna bhavana]]'' |

||

| cruauté |

| cruauté |

||

| [[compassion]] |

| [[compassion]] |

||

|- |

|- |

||

| [[mudita bhavana]] |

| ''[[mudita bhavana]]'' |

||

| jalousie, envie |

| jalousie, envie |

||

| joie sympathique |

| joie sympathique |

||

|- |

|- |

||

| [[upekkha bhavana]] |

| ''[[upekkha bhavana]]'' |

||

| attachement, partialité |

| attachement, partialité |

||

| [[équanimité]] |

| [[équanimité]] |

||

|- |

|- |

||

! rowspan="3" | [[Vipassanā |

! rowspan="3" | [[Vipassanā]]<br /><small>(vision pénétrante)</small> |

||

| |

| ''contemplation de l'[[anitya|impermanence]]'' |

||

| avidité |

| avidité |

||

| liberté |

| liberté |

||

|- |

|- |

||

| |

| ''pratique des six éléments'' |

||

| ignorance |

| ignorance |

||

| compréhension du [[Anātman|non-soi]] |

| compréhension du [[Anātman|non-soi]] |

||

|- |

|- |

||

| |

| ''contemplation de la [[coproduction conditionnée]]'' |

||

| [[illusion]] |

| [[illusion]] |

||

| [[sagesse]] |

| [[sagesse]] |

||

| Ligne 129 : | Ligne 129 : | ||

== Approche scientifique de la méditation == |

== Approche scientifique de la méditation == |

||

[[Fichier:Barry Kerzin meditating with EEG for neuroscience research.jpg|vignette|gauche| |

[[Fichier:Barry Kerzin meditating with EEG for neuroscience research.jpg|vignette|gauche|[[Barry Kerzin]], participe à une étude de [[neurosciences contemplatives]] pour [[Mind and Life Institute]] utilisant l'EEG sur des experts en méditation.]] |

||

Les [[neurosciences]] s'intéressent aux effets de la méditation.''' '''Plusieurs chercheurs ont prouvé que les exercices de méditation améliorent le fonctionnement du cerveau<ref name=":2" />. |

Les [[neurosciences]] s'intéressent aux effets de la méditation.''' '''Plusieurs chercheurs ont prouvé que les exercices de méditation améliorent le fonctionnement du cerveau<ref name=":2" />. |

||

Antoine Lutz, chercheur à l'[[INSERM|Inserm]] a participé à beaucoup d'expériences menées en France et aux États-Unis. Selon lui, des études montrent que la méditation « accroît les capacités à maintenir son attention sur un objet sans être distrait. Une autre montre que la pratique de la compassion chez des méditants très avancés augmente la synchronisation des [[onde cérébrale|ondes cérébrales]] entre des parties très éloignées du cerveau. »<ref name=":2"> |

Antoine Lutz, chercheur à l'[[INSERM|Inserm]] a participé à beaucoup d'expériences menées en France et aux États-Unis. Selon lui, des études montrent que la méditation « accroît les capacités à maintenir son attention sur un objet sans être distrait. Une autre montre que la pratique de la compassion chez des méditants très avancés augmente la synchronisation des [[onde cérébrale|ondes cérébrales]] entre des parties très éloignées du cerveau. »<ref name=":2">{{Lien web |langue=fr |titre=La méditation améliore le cerveau |url=https://www.lepoint.fr/sante/la-meditation-ameliore-le-cerveau-05-07-2014-1843575_40.php |site=Le Point |date=2014-07-05 |consulté le=2023-12-24}} |

||

</ref> |

</ref> |

||

| Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

| ⚫ | |||

==== Textes sources ==== |

|||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Buddhaghosa]] |traducteur=Christian Maës |titre=[[Visuddhimagga]] |sous-titre=Le Chemin de la Pureté |éditeur=Fayard |année=2002 |isbn=978-2213607658 |pages totales=801}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=en|auteur1=Sarah Shaw|champ libre=Editor + Introduction and Translation|titre=The Spirit of Buddhist Meditation|lieu=Yale (MA)|éditeur=Yale University Press|année=2014|pages totales=256|isbn=978-0-300-19876-8|commentaire=Anthologie de textes bouddhistes sur la méditation.}} |

|||

==== Manuels de méditation ==== |

|||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Taisen Deshimaru]] |titre=La Pratique du Zen |éditeur=Robert Laffont |année=1995 |isbn=978-2221081020}} |

|||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage |auteur1=Vénérable Hénépola Gunaratana |titre=Introduction à la méditation profonde |sous-titre=Découvrez la Pleine Conscience |éditeur=Marabout |année=2021 |isbn=978-2501159654}} |

|||

* {{Ouvrage |auteur1=William Hart |titre=L'Art de vivre |sous-titre=Méditation Vipassana enseignée par S. N. Goenka |éditeur=Points |année=2012 |isbn=978-2757832035}} |

|||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Jack Kornfield]] |titre=La Sagesse du coeur |sous-titre=La méditation à la portée de tous |éditeur=Pocket |année=2017 |isbn=978-2266269780}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Sayadaw U Pandita]] |titre=Dans cette vie même |sous-titre=Le chemin de la libération enseigné par le Bouddha |éditeur=Adyar |année=2003 |isbn=978-2850002304}} |

|||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Matthieu Ricard]] |titre=L'Art de la méditation |éditeur=Pocket |année=2010 |isbn=978-2266194242}} |

|||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Samdhong Rinpoché]] |titre=La Méditation Bouddhiste |éditeur=Editions Adyar |année=2013 |isbn=978-2850002977}} |

|||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage |langue=en |auteur1=Hyun-soo Jeon |titre=Samatha, Jhana, and Vipassana |sous-titre=Practice at the Pa-Auk Monastery: A Meditator's Experience |éditeur=Wisdom Publications |année=2018 |isbn=978-1614293576}} |

|||

==== Études ==== |

|||

* {{Ouvrage|langue=en|auteur1=L.S. Cousins|champ libre=Edited by Sarah Shaw|titre=Meditations of the Pali Tradition: Illuminating Buddhist Doctrine, History, and Practice|éditeur=Shambala|année=2022|pages totales=336|isbn=978-1-611-80987-9}} |

|||

* {{Ouvrage |langue=en |auteur1=[[Roderick S. Bucknell]] |auteur2=Chris Kang |titre=The Meditative Way |sous-titre=Readings in the theory and practice of Buddhist meditation |éditeur=Routledge |année=1996 |isbn=978-0700706778}} |

|||

* {{Ouvrage |langue=en | auteur1=[[Edward Conze]] |titre=Buddhist Meditation |éditeur=Routledge |année=2008 |isbn=978-0415460910}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=en|auteur1=Peter Harvey|titre=An Introduction to Buddhism. Teachings, History and Practices|lieu=Cambridge|éditeur=Cambridge University Press|année=2013 (2nd Edition, revised and updated)|pages totales=xxviii + 521 p.|passage=318-375|isbn=978-0-521-67674-8|numéro chapitre=11|titre chapitre=Buddhist Practices: Meditation and Cultivation of Experience-Based Wisdom|commentaire=1re édition 1990, traduite en français, ''Le bouddhisme. Enseignements, histoire, pratiques'', Seuil, coll. « Points Sagesse », 1993 {{ISBN|978-2-757-80118-5}}V. chap. 11, « Pratique bouddhique: la méditation et le développement de la sagesse », p. 327-371}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=[[Paul Magnin]]|titre=Bouddhisme, unité et diversité|sous-titre=expériences de libération|lieu=Paris|éditeur=Éditions du Cerf|année=2003|pages totales=763|passage=passim|isbn=978-2-204-07092-8}} |

|||

* {{Ouvrage |auteur1=[[Matthieu Ricard]] |auteur2=[[Wolf Singer]] |titre=Cerveau & méditation |sous-titre=Dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences |lien titre=Cerveau et méditation : dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences |éditeur=Pocket |année=2018 |isbn=978-2266279048}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=en|auteur1=Sarah Shaw|titre=Introduction to Buddhist Meditation|lieu=Leide|éditeur=Brill|année=2024 (publication en avril)|année première édition=2008|pages totales=288|isbn=978-0-367-76923-9}} |

|||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* [[Pleine conscience]], [[Satipatthana]], [[Dhyāna]] |

* [[Pleine conscience]], [[Satipatthana]], [[Dhyāna]] |

||

* [[Shikantaza]], [[Zazen]] / ''[[kōan (zen)|kōan]]'', [[Sesshin]] |

* [[Shikantaza]], [[Zazen]] / ''[[kōan (zen)|kōan]]'', [[Sesshin]] |

||

* [[Lignée Shambhala]] |

* [[Lignée Shambhala]] |

||

| ⚫ | |||

* [[Buddhaghosa]], ''[[Visuddhimagga]]'', Fayard, 2002 |

|||

* Taisen Deshimaru, ''La Pratique du zen'', Robert Laffont, 1977 ; Albin Michel |

|||

| ⚫ | |||

* Sayadaw U Pandita, ''Dans cette vie même'', Adyar, Paris 2003 |

|||

| ⚫ | |||

* William Hart, ''L'Art de vivre'', Seuil 1997 |

|||

* Peter Harvey, ''Le Bouddhisme (enseignements, histoire, pratiques)'', Seuil 1993 |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[Matthieu Ricard]], |

|||

** ''L'Art de la méditation'', NiL, 2008 ; Pocket |

|||

** ''[[Cerveau et méditation : dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences]]'' (avec [[Wolf Singer]]), préface [[Christophe André]] ; traduction Carisse Busquet, [[Allary Éditions]], 2017, {{ISBN|2370731125}}. |

|||

* [[Jack Kornfield]], ''L'Art du pardon, de la bonté et de la paix'' ; Pocket |

|||

| ⚫ | |||

* [http://meditation.yoga.free.fr/ La Méditation tibétaine] par le Vénérable [[Konchog Tharchin Rinpoché]], 2013 |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

| Ligne 171 : | Ligne 192 : | ||

* {{fr}} [http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/bhr_vipassana/bhr_sommaire.html La méditation vipassana par Bhante Henepola Gunaratana] |

* {{fr}} [http://www.dhammadelaforet.org/sommaire/bhr_vipassana/bhr_sommaire.html La méditation vipassana par Bhante Henepola Gunaratana] |

||

* [http://drikung.kagyu.free.fr La méditation guidée par un maître tibétain réalisé = une voie vers le bonheur] |

* [http://drikung.kagyu.free.fr La méditation guidée par un maître tibétain réalisé = une voie vers le bonheur] |

||

* [ |

* [https://www.centrebouddhisteparis.org/Meditation/Developpement_personnel/deux_sortes_de_meditations.html Deux sortes de méditation bouddhiste] |

||

* [ |

* [https://www.centrebouddhisteparis.org/Meditation/Systeme_de_meditation/six_elements.html La pratique de la méditation des six éléments] |

||

* [http://www.dhagpo-kagyu.org/france/enseignements/chemin/medit/index_medit.htm La méditation dans le bouddhisme tibétain] |

* [http://www.dhagpo-kagyu.org/france/enseignements/chemin/medit/index_medit.htm La méditation dans le bouddhisme tibétain] |

||

* [http://www.what-buddha-taught.net/index2.htm#French Méditation bouddhique] |

* [http://www.what-buddha-taught.net/index2.htm#French Méditation bouddhique] |

||

Dernière version du 18 janvier 2024 à 19:11

La méditation bouddhique, théorisée et pratiquée dans le bouddhisme, diffère de la méditation dans son acception occidentale. Son but est l'atteinte du nirvāṇa. Il existe deux mots correspondant à « méditation » dans les langues classiques du bouddhisme : le mot sanskrit bhāvanā, qui signifie « cultiver, développer » et le mot tibétain gom, « se familiariser avec des qualités ».

Introduction[modifier | modifier le code]

La méditation bouddhique correspond toujours à une pratique posturale, mentale, relaxante et rigoureuse. Ainsi, si beaucoup de maîtres avancent qu'il faut utiliser chaque moment de la vie pour pratiquer, il reste néanmoins une distinction fondamentale entre ces pratiques strictes que sont les méditations bouddhiques et la pratique en général du Noble Chemin Octuple.

Certaines des techniques méditatives de Bouddha ont été partagées avec d'autres traditions de son temps. L'Inde des yogas proposait plusieurs voies qui influencèrent les techniques bouddhiques.

L'apprentissage des pratiques méditatives doit se faire auprès d'un instructeur qualifié.

Si le bouddhisme est souvent associé dans l'imaginaire occidental à la méditation, la place de celle-ci dans la pratique religieuse est en réalité très variable suivant les écoles, et souvent surestimée en Occident[1].

Présentation succincte selon les écoles[modifier | modifier le code]

La méditation a toujours été centrale au bouddhisme. Le Bouddha historique a atteint l'éveil tout en méditant sous l'arbre de la Bodhi. La plupart des formes de bouddhisme distinguent deux classes de pratiques en matière de méditation pour atteindre l'illumination :

- shamatha (calme) développe la capacité de focaliser l'attention en un seul point;

- vipashyana (vision) développe la perspicacité et la sagesse en voyant la vraie nature de la réalité.

Différencier ces deux types de pratiques n'est pas toujours aisé. Cependant certaines pratiques prétendent à une délimitation stricte. Par exemple des méthodes d'Ānāpānasati (respiration) commencent en shamatha, et se terminent en une pratique de vipashyana, tandis que d'autres pratiquent l'ordre inverse.

La plupart des écoles traditionnelles bouddhistes reconnaissent que la voie d'accès à l’illumination nécessite trois types de pratique : la vertu (Śīla), la méditation (citta) et la sagesse (prajna)[2]. Ainsi, la seule prouesse méditative n'est pas suffisante ; elle n'est qu’une partie de la voie d'accès. En d'autres termes, dans le bouddhisme, l’érudition intellectuelle, le développement moral et la compréhension avisée sont tous nécessaires pour l'accomplissement du plus haut objectif[3].

Theravada[modifier | modifier le code]

Le bouddhisme theravāda (doctrine des Anciens) souligne le fait d'être attentif (sati) et inclut deux pratiques :

- Samatha bhavana, le développement de la tranquillité, mène à l'atteinte des dhyānas, de profonds niveaux de concentration. Elle vise également le développement de la bienveillance, de la compassion et du détachement. Ainsi, Maitrī est le développement d'un sentiment d'amour détaché envers chaque être. Ānāpānasati est la concentration basée sur la respiration. L'anapanasati est cependant parfois employée en vue de la pratique de vipassana.

- Vipassanā bhāvanā, la pratique formelle d'une introspection, est parfois décrite selon un ensemble de 18 contemplations, comme la contemplation de l'impermanence. Dans la poursuite "de Nibbana", elle mène à la réalisation de l'état d'arahant.

Certaines écoles, comme l'école thaïlandaise des Moines de la forêt, mettent davantage l'accent sur dhyāna, d'autres, comme l'école birmane de Sayadaw U Pandita, insistent davantage sur vipassana. Les deux pratiques vont cependant de pair et se renforcent mutuellement.

Mahāyāna[modifier | modifier le code]

Voici les enseignements qui distinguent le Mahāyāna :

- La doctrine de la vacuité (Śūnyatā), suivant les sutras dits de la Prajnaparamita, d'où éclosent, principalement, les écoles philosophiques Madhyamaka et Cittamātra.

- La quête de l'Éveil (non plus seulement du nirvāṇa) dans la motivation altruiste et universaliste du Bodhicitta, que développe le Bodhisattva jusqu'à la complète Bouddhéité.

Les écoles japonaises Mahāyāna

- Tendai (Tien-tai), la concentration est cultivée par un rituel fortement structuré. Zazen et kōan sont des pratiques de méditation extrêmement importantes, permettant à un pratiquant d'éprouver directement la nature vraie de la réalité.

- Shingon La pratique méditative de base du Shingon est le Ajikan (阿 字 观), ou méditation sur la lettre A symbole de Mahavairocana. Deux autres pratiques méditatives importantes sont le Gachirinkan (月 轮 观, ou visualisation de la pleine lune), et le Gojigonjingan (五 字 严 身 观, "Visualisation des cinq éléments disposés dans le corps»

- Shugendō Les méditations dans cette branche du bouddhisme tantrique Vajrayana nippon, sont de plusieurs sortes : Assise (Tokkogatame meiso/ méditation pour l'obtention d'un corps de vajra), active (en marchant, kaihogyo), sous les chutes d'eau glacée (takigyo), mais elles sont en relation avec les éléments de la mère-nature et la montagne plus précisément….

L'école bouddhiste chinoise Chán s'est exportée au Japon sous la forme Zen, et en Corée avec le terme Son, chacun des noms de ces écoles dérive du sanskrit dhyāna, et la traduction est la "méditation" dans leurs langages respectifs.

Dans le bouddhisme tibétain[modifier | modifier le code]

La pratique de la méditation tibétaine a pour but d'aider les êtres, pour cela il faut réaliser l'emprise de l'ego qui freine et empêche de développer la véritable compassion.

Selon Chögyam Trungpa, « la discipline qui permet à la fois de cultiver de la douceur envers soi-même et d'apprécier son monde est la méditation assise. [...] Par méditation, nous entendons ici quelque chose de fondamental et de très simple, qui n'est pas relié à une culture quelconque. Nous parlons d'un acte vraiment fondamental : s'asseoir par terre, prendre une posture correcte et cultiver le sentiment d'avoir son propre espace, sa place sur cette terre. C'est le moyen de se redécouvrir et de redécouvrir en soi la bonté fondamentale, le moyen de s'harmoniser avec la réalité authentique sans aucune attente, sans aucun préjugé[4]. »

Il existe plusieurs sortes de pratiques méditatives dans le bouddhisme tibétain parmi lesquelles :

- La pratique de « Chiné », la pacification mentale. Elle consiste à se mettre en position du lotus ; puis à « placer l'esprit [qui] reste dans un état de vigilance, sans distraction, ouvert à lui-même tel qu'il se présente, sans tension » ; « L'esprit ainsi posé, on s'applique à la concentration sur l'objet choisi (...). De multiples méthodes sont possibles [avec ou sans support] »[5]. L'objectif n'est pas de s'établir dans un état sans pensées : « craindre les pensées, s'irriter ou s'inquiéter de leur apparition, croire que l'absence de pensées est une bonne chose en soi, sont des erreurs conduisant à un état de frustration et de culpabilisation inutiles. (...) Lorsqu'on médite, le plus grand empêchement vient sans doute des productions mentales surajoutées, des commentaires sur soi-même et des préconceptions. »[5]

- La pratique de « Lhaktong », la vision supérieure. « La pacification mentale [chiné] calme et stabilise l'esprit, mais la vraie nature de celui-ci n'est pas reconnue. Nous ne comprenons pas ce qu'il est, et les questions fondamentales restent sans réponses, si ce n'est à titre d'hypothèse intellectuelle. La vision supérieure va plus loin : l'esprit étant apaisé, elle reconnaît son essence même sans laisser place à l'incertitude. »[5]

- La pratique de tonglen (le don du bonheur et la prise en charge de la souffrance) consiste à recevoir la souffrance d'un ou plusieurs êtres et de leur renvoyer beaucoup de bonheur. On imagine la souffrance des êtres sous forme symbolique de fumée, en l'inspirant celle-ci disparaît au centre de l'être. Puis lors de l'expiration, une lumière merveilleuse représentant ce qu'il y a de mieux pour chacun est renvoyée.

Certaines techniques méditatives de Bouddha ont été aussi partagées par d'autres traditions de son temps, mais l'idée que l'éthique est causale et liée à l'accomplissement de la perspicacité religieuse[pas clair] était originale[3].

La méditation, par la pratique de l'attention, permet ainsi que :

- les divers aspects fragmentés du mental se déposent, se dissolvent et s'apaisent : voir Dhyāna ;

- la pratique de l'attention désamorce la négativité, l'agressivité et la turbulence des émotions : voir Vipassanā bhāvanā, Zazen ;

- la pratique dévoile et révèle la bonté fondamentale, la graine d'éveil selon le bouddhisme tibétain.

Postures de méditation[modifier | modifier le code]

Méditations assises[modifier | modifier le code]

L'importance accordée à la posture varie selon les traditions du bouddhisme. Dans l'école zen, par exemple, le respect strict de la posture (zazen) est mis en avant, alors que d'autres traditions laissent une plus grande latitude aux pratiquants, l'important étant alors que la posture choisie permet une relaxation dynamique, un état alerte et plein d'énergie, mais exempt de tension et de stress.

La posture privilégiée est souvent la position du lotus, la position du demi-lotus. Si ce n'est pas possible, le méditant adoptera une position plus confortable. Une chaise peut être utilisée.

Autres postures[modifier | modifier le code]

Dans la méditation vipassanā bhāvanā, les textes mentionnent une pratique assise mais également une pratique debout, une pratique allongée et une pratique en marchant. En pratique, les deux postures, debout et allongé, convenant à peu de personnes, sont très délaissées. Mais la pratique de vipassana en marchant demeure populaire, par exemple dans le theravāda, ou dans le zen sōtō, mais la marche dure seulement quelques minutes, entre deux méditations assises.

Méthodes[modifier | modifier le code]

Les principales méthodes de méditation bouddhique sont divisées en samatha bhavana, le développement de la tranquillité qui vise l'obtention du dhyāna, et vipassanā bhāvanā, le développement de la sagesse, qui vise soit l'obtention du nirvāṇa soit le perfectionnement du pratiquant sur la voie de bodhisattva.

La pratique zen de zazen ne respecte pas cette division.

La méditation samatha inclut ānāpānasati (l'attention portée sur le souffle), mettā bhāvanā (développement de la bienveillance) et d'autres objets de pratiques, ou signes appris. Elle vise au développement de la concentration, de la sérénité et prépare à la pratique de vipassana.

Chacune des cinq méthodes est un antidote à l'un des cinq empêchements à la méditation (nīvaraṇa).[réf. souhaitée]

| Type de méditation | Méthode | Contrecarre | Développe |

|---|---|---|---|

| Samatha (tranquillité) |

ānāpānasati | distraction | concentration (samadhi) |

| mettā bhāvanā | haine | bienveillance (maitrī) | |

| karuna bhavana | cruauté | compassion | |

| mudita bhavana | jalousie, envie | joie sympathique | |

| upekkha bhavana | attachement, partialité | équanimité | |

| Vipassanā (vision pénétrante) |

contemplation de l'impermanence | avidité | liberté |

| pratique des six éléments | ignorance | compréhension du non-soi | |

| contemplation de la coproduction conditionnée | illusion | sagesse |

Approche scientifique de la méditation[modifier | modifier le code]

Les neurosciences s'intéressent aux effets de la méditation. Plusieurs chercheurs ont prouvé que les exercices de méditation améliorent le fonctionnement du cerveau[6].

Antoine Lutz, chercheur à l'Inserm a participé à beaucoup d'expériences menées en France et aux États-Unis. Selon lui, des études montrent que la méditation « accroît les capacités à maintenir son attention sur un objet sans être distrait. Une autre montre que la pratique de la compassion chez des méditants très avancés augmente la synchronisation des ondes cérébrales entre des parties très éloignées du cerveau. »[6]

L'activité cérébrale de huit bouddhistes en méditation a été étudiée à l'université de Madison, dans le Wisconsin. Les chercheurs ont utilisé l'électro-encéphalographie pour visualiser l'activité électrique du cerveau de méditants en train de méditer. Selon cette étude, la méditation produit des oscillations rapides dans les fréquences dites gamma.

L'effet de la méditation sur le comportement prosocial a fait l'objet de nombreuses publications scientifiques abondamment relayées par les médias spiritualistes ; cependant, une méta-étude publiée en février 2018 dans la revue Scientific Reports a conclu que les effets prosociaux de différentes formes de méditation étaient « limités », et relevé d'importants biais méthodologiques et moraux dans ces publications[1]

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) Ute Kreplin, Miguel Farias et Inti A. Brazil, « The limited prosocial effects of meditation: A systematic review and meta-analysis », Scientific Reports, vol. 8, no 2403, (DOI 10.1038/s41598-018-20299-z, lire en ligne).

- Pour le canon pali, voir : MN 44 (Thanissaro, 1998a) et AN 3:88 (Thanissaro, 1998b). Dans la tradition de Mahayana, le Soutra du Lotus énumère les Six Perfections (paramita ) qui font écho à la triple formation incluant la vertu (śīla), la concentration (dhyāna) et la sagesse (prajñā).

- (en)Dharmacarini Manishini, Western Buddhist Review.

- Chögyam Trungpa, Shambhala : La voie sacrée du guerrier, Seuil, , p. 37-38.

- Bokar Rimpoché, La méditation, conseil aux débutants, Editions Claire lumière, 2007

- « La méditation améliore le cerveau », sur Le Point, (consulté le )

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Textes sources[modifier | modifier le code]

- Buddhaghosa (trad. Christian Maës), Visuddhimagga : Le Chemin de la Pureté, Fayard, , 801 p. (ISBN 978-2213607658)

- (en) Sarah Shaw (Editor + Introduction and Translation), The Spirit of Buddhist Meditation, Yale (MA), Yale University Press, , 256 p. (ISBN 978-0-300-19876-8)Anthologie de textes bouddhistes sur la méditation.

Manuels de méditation[modifier | modifier le code]

- Ajahn Brahm, Manuel de méditation selon le bouddhisme Theravâda, Almora, (ISBN 978-2351183076)

- Taisen Deshimaru, La Pratique du Zen, Robert Laffont, (ISBN 978-2221081020)

- Vénérable Hénépola Gunaratana, Méditer au quotidien : Une véritable pratique du bouddhisme, Marabout,

- Vénérable Hénépola Gunaratana, Introduction à la méditation profonde : Découvrez la Pleine Conscience, Marabout, (ISBN 978-2501159654)

- William Hart, L'Art de vivre : Méditation Vipassana enseignée par S. N. Goenka, Points, (ISBN 978-2757832035)

- Jack Kornfield, La Sagesse du coeur : La méditation à la portée de tous, Pocket, (ISBN 978-2266269780)

- Thich Nhat Hanh, Le Miracle de la pleine conscience : Manuel pratique de méditation, L'Espace Bleu, (ISBN 978-2867660214)

- Nyanaponika Thera, Satipatthana : Le cœur de la méditation bouddhiste, Librairie d'Amérique et d'Orient - Adrien Maisonneuve, Jean Maisonneuve succ., (ISBN 978-2720009990)

- Sayadaw U Pandita, Dans cette vie même : Le chemin de la libération enseigné par le Bouddha, Adyar, (ISBN 978-2850002304)

- Matthieu Ricard, L'Art de la méditation, Pocket, (ISBN 978-2266194242)

- Samdhong Rinpoché, La Méditation Bouddhiste, Editions Adyar, (ISBN 978-2850002977)

- Yongey Mingyour Rinpotché, Bonheur de la méditation, Le Livre de Poche, (ISBN 978-2253084945)

- (en) Hyun-soo Jeon, Samatha, Jhana, and Vipassana : Practice at the Pa-Auk Monastery: A Meditator's Experience, Wisdom Publications, (ISBN 978-1614293576)

Études[modifier | modifier le code]

- (en) L.S. Cousins (Edited by Sarah Shaw), Meditations of the Pali Tradition: Illuminating Buddhist Doctrine, History, and Practice, Shambala, , 336 p. (ISBN 978-1-611-80987-9)

- (en) Roderick S. Bucknell et Chris Kang, The Meditative Way : Readings in the theory and practice of Buddhist meditation, Routledge, (ISBN 978-0700706778)

- (en) Edward Conze, Buddhist Meditation, Routledge, (ISBN 978-0415460910)

- (en) Peter Harvey, An Introduction to Buddhism. Teachings, History and Practices, Cambridge, Cambridge University Press, 2013 (2nd edition, revised and updated), xxviii + 521 p. (ISBN 978-0-521-67674-8), chap. 11 (« Buddhist Practices: Meditation and Cultivation of Experience-Based Wisdom »), p. 318-3751re édition 1990, traduite en français, Le bouddhisme. Enseignements, histoire, pratiques, Seuil, coll. « Points Sagesse », 1993 (ISBN 978-2-757-80118-5)V. chap. 11, « Pratique bouddhique: la méditation et le développement de la sagesse », p. 327-371

- Paul Magnin, Bouddhisme, unité et diversité : expériences de libération, Paris, Éditions du Cerf, , 763 p. (ISBN 978-2-204-07092-8), passim

- Matthieu Ricard et Wolf Singer, Cerveau & méditation : Dialogue entre le bouddhisme et les neurosciences, Pocket, (ISBN 978-2266279048)

- (en) Sarah Shaw, Introduction to Buddhist Meditation, Leide, Brill, 2024 (publication en avril) (1re éd. 2008), 288 p. (ISBN 978-0-367-76923-9)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Sur la méditation bouddhique

- (fr) La méditation vipassana par Bhante Henepola Gunaratana

- La méditation guidée par un maître tibétain réalisé = une voie vers le bonheur

- Deux sortes de méditation bouddhiste

- La pratique de la méditation des six éléments

- La méditation dans le bouddhisme tibétain

- Méditation bouddhique

- La pratique méditative comme outil de base de l'éveil, telle que développée pour l'Occident par le maître tibétain Chögyam Trungpa Rimpoche

- Recherches modernes sur la méditation