« Érythrocyte » : différence entre les versions

→Rôles des hématies : singulier pour les titres |

→Introduction : hématocrite : souvent abrégé en Ht |

||

| (29 versions intermédiaires par 22 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| ⚫ | |||

{{À sourcer|date=mars 2013}} |

{{À sourcer|date=mars 2013}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | L’'''érythrocyte''' (du grec ''{{lang|grc-Latn|erythros}}'' : rouge et ''{{lang|grc-Latn|kutos}}'' : cellule), aussi appelée '''hématie''', ou plus communément '''globule rouge''', fait partie des [[Cellule sanguine|éléments figurés]] du [[sang]]. Chez les [[mammifère]]s, c'est une cellule anucléée (dépourvue de [[noyau (biologie)|noyau]]), tandis que chez les [[ |

||

| ⚫ | L’'''érythrocyte''' (du grec ''{{lang|grc-Latn|erythros}}'' : rouge et ''{{lang|grc-Latn|kutos}}'' : cellule), aussi appelée '''hématie''', ou plus communément '''globule rouge''', fait partie des [[Cellule sanguine|éléments figurés]] du [[sang]] chez la plupart des [[vertébrés]]. Chez les [[mammifère]]s, c'est une cellule anucléée (dépourvue de [[noyau (biologie)|noyau]]), tandis que chez les [[oiseau]]x c'est une cellule [[Noyau (biologie)|nucléée]]. |

||

| ⚫ | Le terme d'[[anémie]] s'applique parfois (dans le langage courant en particulier) à une diminution du nombre de globules rouges, mais en |

||

[[File:SangPouleMicroscopeX40.jpg|thumb|Sang de [[poule]] observé au [[microscope optique]] (x 40). Les hématies des [[oiseau]]x ont un [[Noyau (biologie)|noyau]] (contrairement aux [[mammifère]]s).]] |

|||

| ⚫ | |||

Son [[cytoplasme]] est riche en [[hémoglobine]], qui assure le transport de l'[[dioxygène|oxygène]] ({{O2}}), mais très pauvre en [[organite]]s qui ne sont présents qu'à l'état de trace. |

|||

| ⚫ | Le terme d'[[anémie]] s'applique parfois (dans le langage courant en particulier) à une diminution du nombre de globules rouges, mais en fait elle est définie par une diminution du taux d'hémoglobine (les deux étant souvent simultanées). Le volume relatif des globules rouges ou ''[[hématocrite]]'' est le volume occupé par les hématies dans un volume donné du sang total. L'hématocrite (souvent abrégé en Ht) est un paramètre mesuré lors d'un [[hémogramme]]. |

||

| ⚫ | |||

Un érythrocyte normal se présente de profil comme un disque biconcave, de face comme un disque à centre plus clair : c'est une sorte de poche contenant l'[[hémoglobine]]. |

Un érythrocyte normal se présente de profil comme un disque biconcave, de face comme un disque à centre plus clair : c'est une sorte de poche contenant l'[[hémoglobine]]. |

||

Cette forme lui confère une élasticité importante, qui permet le transport de dioxygène à travers certains capillaires étroits. Le diamètre normal des globules rouges de face varie de {{unité/2|6.7|à=7.7|[[micromètre]]s}} (moyenne {{nombre|7.2|micromètres}}). |

Cette forme lui confère une élasticité importante, qui permet le transport de dioxygène à travers certains capillaires étroits. Le diamètre normal des globules rouges de face varie de {{unité/2|6.7|à=7.7|[[micromètre]]s}} (moyenne {{nombre|7.2|micromètres}}). |

||

Ils sont en forme de disques biconcaves (région centrale : {{nombre|0,8|micromètre}}, région périphérique : {{nombre|2,6|micromètres}})<ref>{{Article|langue=anglais|auteur1=E. Evans|auteur2=Y.-C. Fung|titre=Improved Measurements of the Erythrocyte Geometry|périodique=Microvascular Research|volume=4|date=1972|issn=|doi=10.1016/0026-2862(72)90069-6|lire en ligne=|pages=335-347}}</ref> la plus apte à une fixation maximale. |

|||

Vus au microscope optique à l'état frais, ils sont de couleur rouge-orangé ; sur un frottis mince coloré au [[May-Grünwald Giemsa]] ou à la coloration de Wright, ils apparaissent plus rose. Leur forme est très bien visualisée au [[microscope électronique à balayage]] (MEB). Sur frottis épais, les globules rouges se disposent volontiers en rouleaux (particulièrement en présence d'un excès de [[fibrinogène]] ou d'une [[paraprotéine]]) et sont alors vus de profil. |

Ils sont en forme de disques biconcaves (région centrale : {{nombre|0,8|micromètre}}, région périphérique : {{nombre|2,6|micromètres}})<ref>{{Article|langue=en|auteur1=E. Evans|auteur2=Y.-C. Fung|titre=Improved Measurements of the Erythrocyte Geometry|périodique=Microvascular Research|volume=4|date=1972|doi=10.1016/0026-2862(72)90069-6|lire en ligne=|pages=335-347}}</ref> la plus apte à une fixation maximale. Vus au microscope optique à l'état frais, ils sont de couleur rouge-orangé ; sur un frottis mince coloré au [[Coloration de May-Grünwald Giemsa|May-Grünwald Giemsa]] ou à la coloration de Wright, ils apparaissent plus rose. Leur forme est très bien visualisée au [[Microscopie électronique à balayage|microscope électronique à balayage]] (MEB). Sur frottis épais, les globules rouges se disposent volontiers en rouleaux (particulièrement en présence d'un excès de [[fibrinogène]] ou d'une [[paraprotéine]]) et sont alors vus de profil. |

||

== Physiologie == |

== Physiologie == |

||

La biosynthèse des globules rouges commence au stade embryonnaire, à partir de la {{3e|semaine}} de développement, au niveau du [[sac vitellin]]. La synthèse d'érythrocytes par le sac vitellin diminue vers la {{5e|semaine}} pour disparaître complètement lors de la {{9e|semaine}} de développement. Le relai est pris au cours du {{3e|mois}} par le [[foie]], puis par la [[moelle osseuse]] hématopoïétique à partir du {{5e|mois}} de développement<ref>[http://www.newsdoc.net/sections-5488.html Développement embryonnaire du système hématopoïétique].</ref>. Cette dernière restera le seul site de synthèse des érythrocytes chez l'adulte. |

La biosynthèse des globules rouges commence au stade embryonnaire, à partir de la {{3e|semaine}} de développement, au niveau du [[Vésicule vitelline|sac vitellin]]. La synthèse d'érythrocytes par le sac vitellin diminue vers la {{5e|semaine}} pour disparaître complètement lors de la {{9e|semaine}} de développement. Le relai est pris au cours du {{3e|mois}} par le [[foie]], puis par la [[moelle osseuse]] hématopoïétique à partir du {{5e|mois}} de développement<ref>[http://www.newsdoc.net/sections-5488.html Développement embryonnaire du système hématopoïétique].</ref>. Cette dernière restera le seul site de synthèse des érythrocytes chez l'adulte. |

||

Chez l'adulte, les globules rouges sont élaborés dans la moelle osseuse dite moelle [[Hématopoïèse|hématopoïétique]], que l’on retrouve dans les os plats ([[Côte ( |

Chez l'adulte, les globules rouges sont élaborés dans la moelle osseuse dite moelle [[Hématopoïèse|hématopoïétique]], que l’on retrouve dans les os plats ([[Côte (os)|côtes]], [[sternum]], [[Calvarium|calvaria]], [[Os coxal|os coxaux]], [[clavicule]]s) et aux extrémités ([[Épiphyse (os)|épiphyses]]) des os longs. La fabrication d'hématies par la moelle osseuse est appelée [[érythropoïèse]]. Tout commence avec des [[Cellule souche|cellules souches]] hématopoïétiques, qui sont dites pluripotentes (elles pourront donner naissance à plusieurs types cellulaires). Certaines vont ensuite commencer à se différencier, et vont former les progéniteurs (BFU-E, CFU-E). Les premières cellules de la lignée érythrocytaire morphologiquement identifiables sont appelées proérythroblastes (pronormoblastes). Par division cellulaire ([[mitose]]) on passe à l'érythroblaste (normoblaste) basophile (en référence à la coloration du cytoplasme après coloration de May-Grünwald-Giemsa), puis à l'érythroblaste (normoblaste) polychromatophile de {{nobr|type {{I}}}}, puis de {{nobr|type {{II}}}} (également appelé orthochromatique, car la couleur de son cytoplasme est quasi identique à celle de l'hématie) ; toutes ces cellules sont nucléées et -sauf circonstances pathologiques- sont exclusivement médullaires. À chaque étape, on observe une diminution de taille de la cellule (et de son noyau). Au fur et à mesure, les cellules vont se charger en [[hémoglobine]], responsable de la couleur rouge de leur cytoplasme, et la concentration cytoplasmique en hémoglobine augmente. À la fin (« à l'entrée dans la circulation », pourrait-on dire), l'érythroblaste perd son noyau. Quelques mitochondries et des fragments de REG ([[Réticulum endoplasmique rugueux|réticulum endoplasmique granuleux]]) ou [[appareil de Golgi]] persistent : c'est un [[réticulocyte]] qui a l'apparence d'un globule rouge en microscopie optique (une coloration spécifique est nécessaire pour le mettre en évidence, au bleu de crésyl brillant ou par fluorescence). Après quoi, l’expulsion de ces derniers résidus donnera naissance au globule rouge (érythrocyte ou hématie) mûr. |

||

L'érythropoïèse est régulée par différents facteurs de croissance. L'[[érythropoïétine]] (EPO) va agir en stimulant les progéniteurs, surtout les CFU-E, et ainsi favoriser ''{{lang|la|in fine}}'' la production de globule rouge. L'érythropoïétine est majoritairement produite par le cortex rénal (environ 90 % de la production) mais peut aussi être produite par le foie, le cerveau, l'utérus et peut même être produite artificiellement. Elle est actuellement utilisée à titre thérapeutique pour stimuler la production de globules rouges dans le traitement de certaines anémies, insuffisance rénale, au cours de certains traitements aplasiants… et comme agent dopant chez certains athlètes. |

L'érythropoïèse est régulée par différents facteurs de croissance. L'[[érythropoïétine]] (EPO) va agir en stimulant les progéniteurs, surtout les CFU-E, et ainsi favoriser ''{{lang|la|in fine}}'' la production de globule rouge. L'érythropoïétine est majoritairement produite par le cortex rénal (environ 90 % de la production) mais peut aussi être produite par le foie, le cerveau, l'utérus et peut même être produite artificiellement. Elle est actuellement utilisée à titre thérapeutique pour stimuler la production de globules rouges dans le traitement de certaines anémies, insuffisance rénale, au cours de certains traitements aplasiants… et comme agent dopant chez certains athlètes. |

||

| Ligne 23 : | Ligne 28 : | ||

== Valeurs plasmatiques normales == |

== Valeurs plasmatiques normales == |

||

* Diamètre : {{Unité|7|µm}}. |

* Diamètre : {{Unité|7|µm}}. |

||

* Hématocrite : |

* Hématocrite : entre 40 et 54 % chez l'homme (±7 %) ; entre 35 et 42 % chez la femme (±5 %). |

||

* Nombre moyen de globules rouges : {{unité/2|4. |

* Nombre moyen de globules rouges : {{unité/2|4.5|à=6.2|T/L}} chez l'homme et de {{unité/2|4|à=5.4|T/L}} chez la femme. |

||

* Taux globulaire moyen d'hémoglobine (TGMH = Hémoglobine par Globule rouge) : de {{unité/2|28|à=34|pg}}. |

* Taux globulaire moyen d'hémoglobine (TGMH = Hémoglobine par Globule rouge) : de {{unité/2|28|à=34|pg}}. |

||

== La moelle osseuse == |

== La moelle osseuse == |

||

La [[moelle osseuse]], située à l'intérieur des os, assure le renouvellement des [[Cellule (biologie)|cellules]] du sang. On distingue la moelle jaune, constituée de tissu adipeux, de la moelle rouge qui produit les cellules souches capables de se différencier en [[Cellule sanguine|cellules sanguines]] : c'est le processus d'[[hématopoïèse]]. Les érythrocytes, ou globules rouges, sont des cellules |

La [[moelle osseuse]], située à l'intérieur des os, assure le renouvellement des [[Cellule (biologie)|cellules]] du sang. On distingue la moelle jaune, constituée de tissu adipeux, de la moelle rouge qui produit les cellules souches capables de se différencier en [[Cellule sanguine|cellules sanguines]] : c'est le processus d'[[hématopoïèse]]. Les érythrocytes, ou globules rouges, sont des cellules anucléées constituant 99 % des cellules circulant dans le sang. Il y a également d’autres cellules avec cette fois un noyau, ce sont les leucocytes, ou [[Leucocyte|globules blancs]], qui constituent 1 % des cellules du sang et servent à la défense de l'organisme. Les thrombocytes, ou [[Thrombocyte|plaquettes]], sont des fragments de cytoplasme de plus grandes cellules, les [[mégacaryocyte]]s. |

||

== Composition == |

== Composition == |

||

* On trouve environ {{nombre|30|pg}} d'[[hémoglobine]] par hématie. |

* On trouve environ {{nombre|30|pg}} d'[[hémoglobine]] par hématie. |

||

* Ces cellules se présentent sous |

* Ces cellules se présentent sous forme de disques aplatis avec deux principales formes : |

||

** chez les espèces à hématie nucléée, le disque épais de l'hématie est à peine renflé en son centre, là où est situé le noyau ; |

** chez les espèces à hématie nucléée, le disque épais de l'hématie est à peine renflé en son centre, là où est situé le noyau ; |

||

** chez les espèces à hématie énucléée, le disque épais présente une forme biconcave, avec un centre plus fin que les bords. |

** chez les espèces à hématie énucléée, le disque épais présente une forme biconcave, avec un centre plus fin que les bords. |

||

* La membrane érythrocytaire est constituée d'une |

* La membrane érythrocytaire est constituée d'une bicouche lipidique dont la partie centrale (entre les surfaces externe et interne), est hydrophobe. {{Style|Elle est traversée par divers [[glycolipide]]s et protéines plus ou moins [[Glycoprotéine|glycosylées]], [[glycophorine]]s, [[aquaporine]]s, [[Acétylcholinestérase|AChe]], {{nobr|Glut 1}}, Na{{exp|+}}/K{{exp|+}} [[ATPase]] et protéine {{nobr|bande 3}} (transférant {{fchim|H||C||O|3}}{{exp|−}} contre Cl{{exp|−}}), entre autres. Ces protéines sont également présentes sur la membrane, lui offrant une protection mécanique et [[Potentiel zêta|antiagrégante]] ([[glycocalix]]), ou contre l'action du complément ([[Facteur accélérant le déclin|DAF]] et [[CD59]]), permettant les échanges entre l'érythrocyte et le milieu extérieur ou l'ancrage de cette membrane lipidique au [[cytosquelette]] interne. Leur [[Polymorphisme (génétique)|polymorphisme]] est à l'origine des [[Groupe sanguin|groupes sanguins]] ([[Système ABO|ABO]], [[Système MNS|MNS]], [[Groupe rhésus|Rh]], Kell{{etc.}} présents à la surface des hématies).}} |

||

* Leur cytosquelette a été découvert au début des {{nobr|[[années 1980]]}} et comprend : spectrine (dimère), protéine {{nobr|bande 4.1}} (fixant l'actine), [[ankyrine]], glycophorine (dimère), protéine {{nobr|bande 3}}, et des microfilaments intermédiaires à l'intérieur, leur permettant de conserver leur forme caractéristique, tout en leur conférant une très grande souplesse, indispensable pour passer dans les capillaires sanguins les plus fins. |

* Leur cytosquelette a été découvert au début des {{nobr|[[années 1980]]}} et comprend : spectrine (dimère), protéine {{nobr|bande 4.1}} (fixant l'actine), [[ankyrine]], glycophorine (dimère), protéine {{nobr|bande 3}}, et des microfilaments intermédiaires à l'intérieur, leur permettant de conserver leur forme caractéristique, tout en leur conférant une très grande souplesse, indispensable pour passer dans les capillaires sanguins les plus fins. |

||

* Chez |

* Chez tous les mammifères, les érythrocytes n'ont pas de [[Noyau (biologie)|noyau]] et par conséquent pas d'ADN nucléaire, ni de [[mitochondrie]]s. En revanche, les [[Actinopterygii|actinoptérygiens]], les amphibiens et les [[Sauropsida|sauropsides]] (reptiles + oiseaux) possèdent des érythrocites nucléés ({{lang|en|Sporn and Dingman}}, 1963, ''Science''). |

||

== Rôle des hématies == |

== Rôle des hématies == |

||

* Le transport de l'[[oxygène]] des poumons aux tissus et cellules du corps, grâce à l'hémoglobine contenue dans l'[[ergastoplasme]] (réticulum endoplasmique granuleux), à l'intérieur des globules rouges. |

* Le transport de l'[[oxygène]] des poumons aux tissus et cellules du corps, grâce à l'hémoglobine contenue dans l'[[Réticulum endoplasmique rugueux|ergastoplasme]] (réticulum endoplasmique granuleux), à l'intérieur des globules rouges. |

||

* La régulation du [[Potentiel hydrogène|pH]] sanguin et le transport du [[Dioxyde de carbone|{{fchim|CO|2}}]] grâce à l'[[anhydrase carbonique]], une enzyme présente à la surface des hématies qui transforme les bicarbonates en {{fchim|CO|2}} ou l'inverse, selon les besoins du corps. Ainsi, les hématies transforment le {{ |

* La régulation du [[Potentiel hydrogène|pH]] sanguin et le transport du [[Dioxyde de carbone|{{fchim|CO|2}}]] grâce à l'[[anhydrase carbonique]], une enzyme présente à la surface des hématies qui transforme les bicarbonates en {{fchim|CO|2}} ou l'inverse, selon les besoins du corps. Ainsi, les hématies transforment le {{CO2|lien=Dioxyde de carbone}} fabriqué par les cellules en bicarbonates, puis elles vont jusqu'aux poumons, où elles retransforment le bicarbonate en {{fchim|CO|2}}. |

||

* Le transport de [[Complexe immun|complexes immuns]] grâce au CD20, une molécule présente à la surface des hématies, qui fixe les complexes immuns et permet de les déplacer. Mais ceci est une arme à double tranchant, car en cas d'excès de complexes immuns dans le sang (par exemple au cours d'un [[lupus érythémateux systémique]]), les hématies déposent des complexes immuns dans le rein, ce qui aggrave les lésions rénales lors des lupus. |

* Le transport de [[Complexe immun|complexes immuns]] grâce au CD20, une molécule présente à la surface des hématies, qui fixe les complexes immuns et permet de les déplacer. Mais ceci est une arme à double tranchant, car en cas d'excès de complexes immuns dans le sang (par exemple au cours d'un [[Lupus érythémateux disséminé|lupus érythémateux systémique]]), les hématies déposent des complexes immuns dans le rein, ce qui aggrave les lésions rénales lors des lupus. |

||

* Chez l'humain, elles portent à leur surface les [[antigène]]s des [[Groupe sanguin|groupes sanguins]] érythrocytaires [[Système ABO|ABO]], [[ |

* Chez l'humain, elles portent à leur surface les [[antigène]]s des [[Groupe sanguin|groupes sanguins]] érythrocytaires [[Système ABO|ABO]], [[Système Rhésus|rhésus]], Kell, Duffy<ref name="Harrisson" />, entre autres. |

||

* Des études sur les érythrocytes nucléés d'espèces non mammifères révèlent leur rôle actif dans la réponse antivirale. De même les érythrocytes énucléés des [[mammifère]]s sont également impliqués dans la réponse antivirale, notamment grâce à l'abondance considérable de glycophorines-A à leur surface, qui leur confèrent un potentiel rôle de |

* Des études sur les érythrocytes nucléés d'espèces non mammifères révèlent leur rôle actif dans la réponse antivirale. De même les érythrocytes énucléés des [[mammifère]]s sont également impliqués dans la réponse antivirale, notamment grâce à l'abondance considérable de glycophorines-A à leur surface, qui leur confèrent un potentiel rôle de « leurre » envers les protéines virales de surface, tel un piège à virions<ref>{{lien web|lang=en | url=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3199785/ | titre=Is there a direct role for erythrocytes in the immune response?}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web|lang=en |url=https://academic.oup.com/glycob/article/9/8/747/822141 | titre=Evolutionary considerations in relating oligosaccharide diversity to biological function }}.</ref>. |

||

== |

== Anomalies == |

||

Les hématies peuvent faire l'objet d'anomalies quantitatives : [[anémie]] dans un cas, [[polyglobulie]] dans l'autre. |

Les hématies peuvent faire l'objet d'anomalies quantitatives : [[anémie]] dans un cas, [[polyglobulie]] dans l'autre. |

||

| Ligne 52 : | Ligne 57 : | ||

; Anomalies globales : |

; Anomalies globales : |

||

* [[Acanthocytose|Acanthocytes]] |

|||

* [[Acanthocyte]]s |

|||

* [[Anisochromie]] |

* [[Anisochromie]] |

||

* [[Anisocytose]] |

* [[Anisocytose]] |

||

* [[Annulocyte]]s |

* [[Annulocyte]]s |

||

* [[Target |

* [[Target cell|Codocytes]] (Cellule-cible, en anglais : ''{{lang|en|Target cells}}'') |

||

* [[Dacryocytose]] |

* [[Dacryocytose]] |

||

* [[Drépanocytose]] (Drépanocytes ou « cellules en faucille » ou « cellules en feuille de houx ») |

* [[Drépanocytose]] (Drépanocytes ou « cellules en faucille » ou « cellules en feuille de houx ») |

||

* [[ |

* [[Ovalocyte|Elliptocytes]] |

||

* [[ |

* [[Schizocyte|Fragmentocytes]] ou schizocytes (synonyme) |

||

* [[Hypochromie]] |

* [[Hypochromie]] |

||

* [[Macrocytose]] |

* [[Macrocytose]] |

||

| Ligne 69 : | Ligne 74 : | ||

* [[Polychromatophilie]] |

* [[Polychromatophilie]] |

||

* Rouleau formation |

* Rouleau formation |

||

* [[Schizocyte|Schistocytes]] |

|||

* [[Schistocyte]]s |

|||

* [[Schizocyte]]s, ou fragmentocytes (synonyme) |

* [[Schizocyte]]s, ou fragmentocytes (synonyme) |

||

* [[Sidérocyte]]s |

* [[Sidérocyte]]s |

||

* [[Sphérocyte|Sphérocytose]] |

* [[Sphérocyte|Sphérocytose]] |

||

* [[Stomatocyte]]s |

* [[Stomatocyte]]s |

||

; Anomalies internes (inclusions dans les globules rouges) : |

; Anomalies internes (inclusions dans les globules rouges) : |

||

| Ligne 84 : | Ligne 88 : | ||

* [[Sidérocyte]]s |

* [[Sidérocyte]]s |

||

== |

== Notes et références == |

||

{{Références}} |

|||

== Voir aussi == |

|||

=== Bibliographie === |

|||

* {{en}} Yoshikawa, Haruhisa & Rapoport, Samuel ({{lang|en|edited by}}), ''{{lang|en|Cellular and molecular biology of erythrocytes}}'', Baltimore/Tokyo, {{lang|en|University Park Press/ University of Tokyo Press}}, 1974. |

* {{en}} Yoshikawa, Haruhisa & Rapoport, Samuel ({{lang|en|edited by}}), ''{{lang|en|Cellular and molecular biology of erythrocytes}}'', Baltimore/Tokyo, {{lang|en|University Park Press/ University of Tokyo Press}}, 1974. |

||

* {{en}} Sporn MB, Dingman CW. ''{{lang|en|Histone and DNA in isolated nuclei from chicken brain, liver, and erythrocytes}}''. Science. 1963 Apr 19;140:316-8. |

* {{en}} Sporn MB, Dingman CW. ''{{lang|en|Histone and DNA in isolated nuclei from chicken brain, liver, and erythrocytes}}''. Science. 1963 Apr 19;140:316-8. |

||

* {{fr}} Bader-Meunier B, Cynober T, Tchernia G (2001) ''[http://www.jle.com/fr/revues/mtp/e-docs/maladies_de_la_membrane_du_globule_rouge_200111/article.phtml?tab=texte Maladies de la membrane du globule rouge]'' ; MTP, {{nobr|Volume 4}}, {{nobr|numéro 3}}, mai-juin 2001 |

* {{fr}} Bader-Meunier B, Cynober T, Tchernia G (2001) ''[http://www.jle.com/fr/revues/mtp/e-docs/maladies_de_la_membrane_du_globule_rouge_200111/article.phtml?tab=texte Maladies de la membrane du globule rouge]'' ; MTP, {{nobr|Volume 4}}, {{nobr|numéro 3}}, mai-{{date-|juin 2001}} |

||

* {{fr}} https://docs.google.com/document/d/1EQLATlecXGdVHE97EJJeL6Wb0J-IuqKrBjRzSKlis7I/edit Rapport de recherche de l'école secondaire [[Renaissance]] |

|||

== |

=== Liens externes === |

||

{{ |

{{Liens}} |

||

{{Palette|Sang}} |

{{Palette|Sang}} |

||

Dernière version du 2 février 2024 à 14:28

L’érythrocyte (du grec erythros : rouge et kutos : cellule), aussi appelée hématie, ou plus communément globule rouge, fait partie des éléments figurés du sang chez la plupart des vertébrés. Chez les mammifères, c'est une cellule anucléée (dépourvue de noyau), tandis que chez les oiseaux c'est une cellule nucléée.

Son cytoplasme est riche en hémoglobine, qui assure le transport de l'oxygène (O2), mais très pauvre en organites qui ne sont présents qu'à l'état de trace.

Le terme d'anémie s'applique parfois (dans le langage courant en particulier) à une diminution du nombre de globules rouges, mais en fait elle est définie par une diminution du taux d'hémoglobine (les deux étant souvent simultanées). Le volume relatif des globules rouges ou hématocrite est le volume occupé par les hématies dans un volume donné du sang total. L'hématocrite (souvent abrégé en Ht) est un paramètre mesuré lors d'un hémogramme.

Aspect d'un globule rouge mammalien normal[modifier | modifier le code]

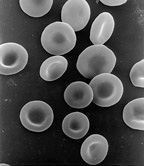

Un érythrocyte normal se présente de profil comme un disque biconcave, de face comme un disque à centre plus clair : c'est une sorte de poche contenant l'hémoglobine.

Cette forme lui confère une élasticité importante, qui permet le transport de dioxygène à travers certains capillaires étroits. Le diamètre normal des globules rouges de face varie de 6,7 à 7,7 micromètres (moyenne 7,2 micromètres).

Ils sont en forme de disques biconcaves (région centrale : 0,8 micromètre, région périphérique : 2,6 micromètres)[1] la plus apte à une fixation maximale. Vus au microscope optique à l'état frais, ils sont de couleur rouge-orangé ; sur un frottis mince coloré au May-Grünwald Giemsa ou à la coloration de Wright, ils apparaissent plus rose. Leur forme est très bien visualisée au microscope électronique à balayage (MEB). Sur frottis épais, les globules rouges se disposent volontiers en rouleaux (particulièrement en présence d'un excès de fibrinogène ou d'une paraprotéine) et sont alors vus de profil.

Physiologie[modifier | modifier le code]

La biosynthèse des globules rouges commence au stade embryonnaire, à partir de la 3e semaine de développement, au niveau du sac vitellin. La synthèse d'érythrocytes par le sac vitellin diminue vers la 5e semaine pour disparaître complètement lors de la 9e semaine de développement. Le relai est pris au cours du 3e mois par le foie, puis par la moelle osseuse hématopoïétique à partir du 5e mois de développement[2]. Cette dernière restera le seul site de synthèse des érythrocytes chez l'adulte.

Chez l'adulte, les globules rouges sont élaborés dans la moelle osseuse dite moelle hématopoïétique, que l’on retrouve dans les os plats (côtes, sternum, calvaria, os coxaux, clavicules) et aux extrémités (épiphyses) des os longs. La fabrication d'hématies par la moelle osseuse est appelée érythropoïèse. Tout commence avec des cellules souches hématopoïétiques, qui sont dites pluripotentes (elles pourront donner naissance à plusieurs types cellulaires). Certaines vont ensuite commencer à se différencier, et vont former les progéniteurs (BFU-E, CFU-E). Les premières cellules de la lignée érythrocytaire morphologiquement identifiables sont appelées proérythroblastes (pronormoblastes). Par division cellulaire (mitose) on passe à l'érythroblaste (normoblaste) basophile (en référence à la coloration du cytoplasme après coloration de May-Grünwald-Giemsa), puis à l'érythroblaste (normoblaste) polychromatophile de type I, puis de type II (également appelé orthochromatique, car la couleur de son cytoplasme est quasi identique à celle de l'hématie) ; toutes ces cellules sont nucléées et -sauf circonstances pathologiques- sont exclusivement médullaires. À chaque étape, on observe une diminution de taille de la cellule (et de son noyau). Au fur et à mesure, les cellules vont se charger en hémoglobine, responsable de la couleur rouge de leur cytoplasme, et la concentration cytoplasmique en hémoglobine augmente. À la fin (« à l'entrée dans la circulation », pourrait-on dire), l'érythroblaste perd son noyau. Quelques mitochondries et des fragments de REG (réticulum endoplasmique granuleux) ou appareil de Golgi persistent : c'est un réticulocyte qui a l'apparence d'un globule rouge en microscopie optique (une coloration spécifique est nécessaire pour le mettre en évidence, au bleu de crésyl brillant ou par fluorescence). Après quoi, l’expulsion de ces derniers résidus donnera naissance au globule rouge (érythrocyte ou hématie) mûr.

L'érythropoïèse est régulée par différents facteurs de croissance. L'érythropoïétine (EPO) va agir en stimulant les progéniteurs, surtout les CFU-E, et ainsi favoriser in fine la production de globule rouge. L'érythropoïétine est majoritairement produite par le cortex rénal (environ 90 % de la production) mais peut aussi être produite par le foie, le cerveau, l'utérus et peut même être produite artificiellement. Elle est actuellement utilisée à titre thérapeutique pour stimuler la production de globules rouges dans le traitement de certaines anémies, insuffisance rénale, au cours de certains traitements aplasiants… et comme agent dopant chez certains athlètes.

Chez l'humain, leur durée de vie atteint 120 jours, et près de 1 % des globules rouges d'un individu sont remplacés quotidiennement[3].

Valeurs plasmatiques normales[modifier | modifier le code]

- Diamètre : 7 µm.

- Hématocrite : entre 40 et 54 % chez l'homme (±7 %) ; entre 35 et 42 % chez la femme (±5 %).

- Nombre moyen de globules rouges : 4,5 à 6,2 T/L chez l'homme et de 4 à 5,4 T/L chez la femme.

- Taux globulaire moyen d'hémoglobine (TGMH = Hémoglobine par Globule rouge) : de 28 à 34 pg.

La moelle osseuse[modifier | modifier le code]

La moelle osseuse, située à l'intérieur des os, assure le renouvellement des cellules du sang. On distingue la moelle jaune, constituée de tissu adipeux, de la moelle rouge qui produit les cellules souches capables de se différencier en cellules sanguines : c'est le processus d'hématopoïèse. Les érythrocytes, ou globules rouges, sont des cellules anucléées constituant 99 % des cellules circulant dans le sang. Il y a également d’autres cellules avec cette fois un noyau, ce sont les leucocytes, ou globules blancs, qui constituent 1 % des cellules du sang et servent à la défense de l'organisme. Les thrombocytes, ou plaquettes, sont des fragments de cytoplasme de plus grandes cellules, les mégacaryocytes.

Composition[modifier | modifier le code]

- On trouve environ 30 pg d'hémoglobine par hématie.

- Ces cellules se présentent sous forme de disques aplatis avec deux principales formes :

- chez les espèces à hématie nucléée, le disque épais de l'hématie est à peine renflé en son centre, là où est situé le noyau ;

- chez les espèces à hématie énucléée, le disque épais présente une forme biconcave, avec un centre plus fin que les bords.

- La membrane érythrocytaire est constituée d'une bicouche lipidique dont la partie centrale (entre les surfaces externe et interne), est hydrophobe. Elle est traversée par divers glycolipides et protéines plus ou moins glycosylées, glycophorines, aquaporines, AChe, Glut 1, Na+/K+ ATPase et protéine bande 3 (transférant HCO3− contre Cl−), entre autres. Ces protéines sont également présentes sur la membrane, lui offrant une protection mécanique et antiagrégante (glycocalix), ou contre l'action du complément (DAF et CD59), permettant les échanges entre l'érythrocyte et le milieu extérieur ou l'ancrage de cette membrane lipidique au cytosquelette interne. Leur polymorphisme est à l'origine des groupes sanguins (ABO, MNS, Rh, Kell, etc. présents à la surface des hématies).[style à revoir]

- Leur cytosquelette a été découvert au début des années 1980 et comprend : spectrine (dimère), protéine bande 4.1 (fixant l'actine), ankyrine, glycophorine (dimère), protéine bande 3, et des microfilaments intermédiaires à l'intérieur, leur permettant de conserver leur forme caractéristique, tout en leur conférant une très grande souplesse, indispensable pour passer dans les capillaires sanguins les plus fins.

- Chez tous les mammifères, les érythrocytes n'ont pas de noyau et par conséquent pas d'ADN nucléaire, ni de mitochondries. En revanche, les actinoptérygiens, les amphibiens et les sauropsides (reptiles + oiseaux) possèdent des érythrocites nucléés (Sporn and Dingman, 1963, Science).

Rôle des hématies[modifier | modifier le code]

- Le transport de l'oxygène des poumons aux tissus et cellules du corps, grâce à l'hémoglobine contenue dans l'ergastoplasme (réticulum endoplasmique granuleux), à l'intérieur des globules rouges.

- La régulation du pH sanguin et le transport du CO2 grâce à l'anhydrase carbonique, une enzyme présente à la surface des hématies qui transforme les bicarbonates en CO2 ou l'inverse, selon les besoins du corps. Ainsi, les hématies transforment le CO2 fabriqué par les cellules en bicarbonates, puis elles vont jusqu'aux poumons, où elles retransforment le bicarbonate en CO2.

- Le transport de complexes immuns grâce au CD20, une molécule présente à la surface des hématies, qui fixe les complexes immuns et permet de les déplacer. Mais ceci est une arme à double tranchant, car en cas d'excès de complexes immuns dans le sang (par exemple au cours d'un lupus érythémateux systémique), les hématies déposent des complexes immuns dans le rein, ce qui aggrave les lésions rénales lors des lupus.

- Chez l'humain, elles portent à leur surface les antigènes des groupes sanguins érythrocytaires ABO, rhésus, Kell, Duffy[3], entre autres.

- Des études sur les érythrocytes nucléés d'espèces non mammifères révèlent leur rôle actif dans la réponse antivirale. De même les érythrocytes énucléés des mammifères sont également impliqués dans la réponse antivirale, notamment grâce à l'abondance considérable de glycophorines-A à leur surface, qui leur confèrent un potentiel rôle de « leurre » envers les protéines virales de surface, tel un piège à virions[4],[5].

Anomalies[modifier | modifier le code]

Les hématies peuvent faire l'objet d'anomalies quantitatives : anémie dans un cas, polyglobulie dans l'autre.

Les hématies peuvent être malformées à la suite d'une déficience génétique ou beaucoup plus souvent, à une autre cause :

- Anomalies globales

- Acanthocytes

- Anisochromie

- Anisocytose

- Annulocytes

- Codocytes (Cellule-cible, en anglais : Target cells)

- Dacryocytose

- Drépanocytose (Drépanocytes ou « cellules en faucille » ou « cellules en feuille de houx »)

- Elliptocytes

- Fragmentocytes ou schizocytes (synonyme)

- Hypochromie

- Macrocytose

- Mégalocytose

- Microcytose

- Ovalocytose

- Poïkilocytose

- Polychromatophilie

- Rouleau formation

- Schistocytes

- Schizocytes, ou fragmentocytes (synonyme)

- Sidérocytes

- Sphérocytose

- Stomatocytes

- Anomalies internes (inclusions dans les globules rouges)

- Réticulocyte (caractérise des hématies jeunes dont la proportion dans la circulation est appelée réticulocytose)

- Corps de Howell-Jolly

- Anneaux de Cabot

- Corps de Heinz

- Ponctuations basophiles

- Sidérocytes

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) E. Evans et Y.-C. Fung, « Improved Measurements of the Erythrocyte Geometry », Microvascular Research, vol. 4, , p. 335-347 (DOI 10.1016/0026-2862(72)90069-6)

- Développement embryonnaire du système hématopoïétique.

- Harrisson, Principes de Médecine Interne (ISBN 2-257-17549-2).

- (en) « Is there a direct role for erythrocytes in the immune response? ».

- (en) « Evolutionary considerations in relating oligosaccharide diversity to biological function ».

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- (en) Yoshikawa, Haruhisa & Rapoport, Samuel (edited by), Cellular and molecular biology of erythrocytes, Baltimore/Tokyo, University Park Press/ University of Tokyo Press, 1974.

- (en) Sporn MB, Dingman CW. Histone and DNA in isolated nuclei from chicken brain, liver, and erythrocytes. Science. 1963 Apr 19;140:316-8.

- (fr) Bader-Meunier B, Cynober T, Tchernia G (2001) Maladies de la membrane du globule rouge ; MTP, Volume 4, numéro 3, mai-

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives à la santé :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :