« Francie orientale » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Aucun résumé des modifications Balises : Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile |

||

| (36 versions intermédiaires par 23 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||

{{Ébauche|histoire}} |

{{Ébauche|histoire}} |

||

{{Infobox Ancienne entité territoriale |

{{Infobox Ancienne entité territoriale |

||

|nom français=Francie orientale |

| nom français = Francie orientale |

||

|nom= |

| nom = {{lang|la|Francia Orientalis}} |

||

|nom langue={{la}} |

| nom langue = {{la}} |

||

|année début=[[843]] |

| année début = [[843]] |

||

|année fin=[[962]] |

| année fin = [[962]] |

||

|drapeau= |

| drapeau = |

||

|blason= |

| blason = |

||

|lien drapeau= |

| lien drapeau = |

||

|lien blason= |

| lien blason = |

||

|carte=East Francia 843.svg |

| carte = East Francia 843.svg |

||

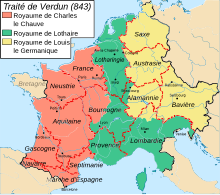

|légende=La Francie orientale en 843. |

| légende = La Francie orientale et territoires vassaux en 843. |

||

|langues= |

| langues = |

||

|gouvernement= [[Royaume]] |

| gouvernement = [[Royaume]] |

||

|capitale= [[Ratisbonne]] et [[Francfort-sur-le-Main]] ''(de facto)'' |

| capitale = [[Ratisbonne]] et [[Francfort-sur-le-Main]] ''(de facto)'' |

||

|religion = [[Catholicisme]] |

| religion = [[Catholicisme]] |

||

|superficie= |

| superficie = |

||

|population= |

| population = |

||

|monnaie= |

| monnaie = |

||

|evt1 date=[[843]] |

| evt1 date = [[843]] |

||

| evt1 = [[Traité de Verdun]] : les trois fils de [[Louis le Pieux]] se partagent l'Empire, qui est alors dissout en trois royaumes : [[Charles II le Chauve|Charles le Chauve]] reçoit la Francie occidentale, {{noble|Lothaire Ier}} la [[Francie médiane]] et [[Louis II de Germanie|Louis le Germanique]] la Francie orientale ([[Royaume de Germanie|Germanie]]) |

|||

|evt1=[[Traité de Verdun]] |

|||

|evt2 date=[[ |

| evt2 date = [[855]] |

||

| evt2 = [[Traité de Prüm (855)|Traité de Prüm]] : division de la [[Francie médiane]] de {{noble|Lothaire Ier}} entre ses trois fils. |

|||

| ⚫ | |||

| evt3 date = [[870]] |

|||

| ⚫ | |||

| evt3 = [[Traité de Meerssen]] : [[Charles II le Chauve|Charles le Chauve]] et [[Louis le Germanique]] se partagent la [[Lotharingie]], le royaume de leur neveu {{noble|Lothaire II (roi de Lotharingie)}}. |

|||

| ⚫ | |||

| evt4 date = [[880]] |

|||

| ⚫ | |||

| evt4 = [[Traité de Ribemont]] : les petits-fils de [[Charles II le Chauve|Charles le Chauve]] cèdent leur part de la Lotharingie à {{noble|Louis III le Jeune|de Germanie}}, fils de Louis le Germanique, qui recueille ainsi l'ensemble de la Lotharingie. |

|||

| ⚫ | |||

| evt5 date = [[962]] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

|s1=[[File:Siegel_Heinrich_I_Posse.JPG|20px]] [[Royaume de Germanie]] |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| s1 = [[Royaume de Germanie]]<br>au sein du {{Saint-Empire romain germanique}}) |

|||

| s2 = [[Duché de Franconie]] |

|||

| s3 = [[Duché de Bavière]] |

|||

| s4 = [[Duché de Saxe]] |

|||

| s5 = [[Duché de Souabe]] |

|||

| ⚫ | |||

}} |

}} |

||

La '''Francie orientale''' est |

La '''Francie orientale''' est le royaume oriental de l'[[Empire carolingien]] partagé que reçut [[Louis le Germanique]] lors du [[traité de Verdun]] en [[843]]. Elle comprenait la partie est de l'ancienne [[Austrasie]], avec les territoires conquis de la [[Saxe historique|Saxe]], l'[[Alamans|Alémanie]] et la [[Premier duché de Bavière|Bavière]]. Ce royaume, bien que nommé « Francie », n'était pas peuplé de Francs mais de diverses tribus slaves et germaniques, tels les [[Thuringiens]], les [[Saxons]], les [[Suèves]], les [[Bavarii|Bavariens]] et les [[Serbe blanc|Sorbes]]. Il s'agit du précurseur du [[Saint-Empire romain germanique]]. |

||

Le royaume des Francs orientaux ne gardera que sous les [[Carolingiens]] le nom de ''Francie'' qui sera dès l'origine également utilisé pour désigner deux régions : l'une originellement peuplée de Francs, la Francie du [[Rhin]] (''Rheinfranken'') ou ''[[Lotharingie]]'', l'autre colonisée par eux, la Francie du [[Main (rivière)|Main]], ou ''[[Franconie]]'' (''Mainfranken'')<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=70 et suivantes}}.</ref>. |

Le royaume des Francs orientaux ne gardera que sous les [[Carolingiens]] le nom de ''Francie'' qui sera dès l'origine également utilisé pour désigner deux régions : l'une originellement peuplée de Francs, la Francie du [[Rhin]] (''Rheinfranken'') ou ''[[Lotharingie]]'', l'autre colonisée par eux, la Francie du [[Main (rivière)|Main]], ou ''[[Franconie]]'' (''Mainfranken'')<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=70 et suivantes}}.</ref>. |

||

À partir de 919 et la fin des dynasties franques remplacées par celle des [[Ottoniens]], le terme de [[Royaume de Germanie|Royaume teutonique]] est utilisé afin de marquer la différence avec le [[royaume de France]]. |

|||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

[[Fichier:Verdun Treaty 843.svg|vignette|gauche|Les royaumes francs après le partage de Verdun.]] |

|||

Lors du traité de Verdun en 843, les fils de [[Louis le Pieux]] († 840), [[Lothaire Ier|Lothaire {{Ier}}]], [[Charles le Chauve]] et [[Louis II de Germanie|Louis le Germanique]], mettent fin à la guerre qui les oppose et se partagent le pouvoir. Lothaire obtient le titre d'empereur et la partie centrale de l'Empire, Charles la partie occidentale et Louis la partie orientale. |

|||

Lors du traité de Verdun en 843, les fils de [[Louis le Pieux]] (mort en 840), {{noble|Lothaire Ier}}, {{noble|Charles II le Chauve}} et {{noble|Louis II de Germanie|-}} « le Germanique », mettent fin à la guerre qui les oppose et se partagent le pouvoir. Lothaire obtient le titre d'[[Empereur d'Occident|empereur]] et la [[Francie médiane]], la partie centrale de l'Empire carolingien, Charles la partie occidentale et Louis la partie orientale. Après la mort de {{noble|Louis IV de Germanie|l'Enfant}}, dernier roi carolingien de Francie orientale, en [[911]], le choix de {{noble|Conrad Ier de Germanie|de Franconie}} comme roi fut un pas important vers l'individualisation d'un « [[royaume de Germanie]] ». Ce développement s'acheva en [[962]] lorsque le roi {{noble|Otton Ier (empereur du Saint-Empire)}} se fit couronner [[Liste des souverains du Saint-Empire|empereur romain germanique]]. |

|||

| ⚫ | |||

Après la mort de [[Louis IV de Germanie|Louis IV l'Enfant]], dernier roi carolingien de [[Francie]] orientale, en [[911]], le choix de [[Conrad Ier de Germanie|Conrad {{Ier}}]] comme roi fut un pas important vers l'individualisation du royaume. Ce développement s'acheva en [[962]] lorsque [[Otton Ier de Germanie|Otton {{Ier}}]] se fit couronner empereur du nouveau [[Saint-Empire romain germanique]]. |

|||

Le partage de 843 était principalement un partage du pouvoir. Il correspondait aux coutumes franques et n'était pas compris comme la fin de l'Empire des Francs. |

|||

Après 46 ans de règne, [[Charlemagne]] était décédé en [[814]] à [[Aix-la-Chapelle]]. Conformément à ses résolutions, son fils Louis le Pieux avait essayé de consolider l'unité de l'Empire. Soutenu par l'[[Église (institution)|Église]], il a adopté l'''[[Ordinatio Imperii]]'' en [[817]] pour trouver un équilibre entre la coutume germanique de diviser le territoire entre tous les fils du souverain et l'objectif de la préservation de l'unité impériale : Lothaire, le fils aîné, est désigné comme le principal successeur et empereur associé par son père ; ses deux frères, [[Pépin Ier d'Aquitaine|Pépin]] et [[Louis le Germanique]] n'exerceront, quant à eux, qu'une autorité limitée en tant que rois en [[Duché d'Aquitaine|Aquitaine]] (Pépin) et en Bavière (Louis). |

|||

| ⚫ | |||

Le partage de 843 était principalement un partage du pouvoir. Il correspondait aux coutumes franques et n'était pas compris comme la fin de l'Empire des Francs. Louis {{Ier}} avait essayé, par l'''[[Ordinatio Imperii]]'' de [[817]], de consolider l'unité de l'Empire. Mais ses projets furent contrariés dès 829 pour satisfaire les ambitions du fils de son second mariage, Charles. Il s'ensuivit des luttes qui ne prirent fin qu'avec le traité de Verdun. À partir de là, les parties occidentales et orientales de l'Empire se développèrent de façon séparée. Cela fut particulièrement renforcé : |

|||

Toutefois, les projets de [[Louis le Pieux]] furent contrariés dès [[829]] pour satisfaire les ambitions de [[Charles Le Chauve|Charles le Chauve]], le fils de son second mariage avec [[Judith de Bavière (797-843)|Judith de Bavière]]. Il s'ensuivit des luttes qui ne prirent fin qu'avec la conclusion du traité de Verdun. Bien qu'il n'y eût aucune intention de fixer un partage réel, à partir de là, les parties occidentale et orientale de l'Empire se développèrent de façon séparée. Cela fut particulièrement renforcé : |

|||

* d'une part, par les luttes internes à la dynastie carolingienne pour acquérir le pouvoir, qui opposèrent les parties occidentale et orientale de l'Empire ; |

* d'une part, par les luttes internes à la dynastie carolingienne pour acquérir le pouvoir, qui opposèrent les parties occidentale et orientale de l'Empire ; |

||

* d'autre part, les attaques des [[Normands]], des [[Sarrasins]] et des [[Magyars|Hongrois]], qui menèrent à une perte de prestige de la dynastie carolingienne et à la recherche dans chacun des royaumes de nouveaux chefs locaux. |

* d'autre part, les attaques des [[Normands]], des [[Sarrasins]] et des [[Magyars|Hongrois]], qui menèrent à une perte de prestige de la dynastie carolingienne et à la recherche dans chacun des royaumes de nouveaux chefs locaux. |

||

=== Les Carolingiens de Francie orientale === |

=== Les Carolingiens de Francie orientale === |

||

Louis le Germanique |

[[Louis le Germanique]] avait obtenu la partie inférieure et la moins développée de l'Empire, mais pouvait se référer à ses droits de l'[[Investiture (Moyen Âge)|investiture]] des [[évêque]]s. Il fit des palais royaux à [[Ratisbonne (Bavière)|Ratisbonne]] et à [[Francfort-sur-le-Main]] les centres principaux de son pouvoir. Par sa politique de mariages, il chercha à lier sa famille avec l'aristocratie locale. En [[846]], il organisa une armée pour aller vers la [[Grande-Moravie]] et installer le prince chrétien [[Ratislav]] ; toutefois, la [[Colonisation germanique de l'Europe orientale|colonisation germanique]] des territoires peuplés de populations [[Slaves occidentaux|slaves]] (« [[Wendes]] ») à l'est s'est arrêtée en bordure des fleuves [[Elbe (fleuve)|Elbe]] et [[Saale]] (''[[Marche Sorabe|limes Sorabicus]]''). |

||

La mort de l'empereur {{noble|Lothaire Ier}} en [[855]] a abouti aux nouveaux affrontements avec Charles le Chauve sur l'avenir du royaume de Francie médiane et la succession au trône impérial. Le [[traité de Meerssen]] conclu en [[870]] a prévu la division de la [[Lotharingie]] (''Lotharii regnum''), le royaume de {{noble|Lothaire II de Lotharingie|-}} décédé, entre ses deux oncles Charles et Louis. Cela attribua la ville d'Aix-la-Chapelle ainsi que la [[Hollande]] et l'[[Alsace]] à la Francie orientale ; Charles le Chauve a acquis les royaumes d'[[Royaume d'Italie (Saint-Empire Romain)|Italie]] et de [[Royaume de Bourgogne|Bourgogne]] en [[875]] et est sacré empereur par le pape {{noble|Jean VIII (pape)}} à [[Rome]]. L'année suivante, Louis le Germanique mourut dans le conflit concernant la couronne. |

|||

[[Louis II de Germanie]], [[Carloman de Bavière]], [[Louis le Jeune (fils de Louis le Germanique)|Louis III Jeune]], [[Charles III le Gros]], [[Arnulf de Carinthie]], [[Zwentibold]], [[Louis IV de Germanie]]. |

|||

Les fils de Louis, [[Louis le Jeune (fils de Louis le Germanique)|Louis le Jeune]], [[Carloman de Bavière]] et {{noble|Charles III le Gros}} assurent la succession. En [[880]], par le [[traité de Ribemont]], toute la Lotharingie échoit à la Francie orientale ; la frontière entre la Germanie et la France a été maintenue jusqu’à la [[politique des Réunions]] menée par {{noble|Louis XIV de France|-}} au {{s-|XVII}}. Après la mort de ses deux frères, Charles le Gros régna seul à partir de [[882]] et, après le décès de ses cousins {{noble|Louis III (roi des Francs)}} (mort en 882) et {{noble|Carloman II}} (mort en 884), rois des Francs, sut restaurer l'unité de l'Empire carolingien pour une courte durée. L'exercice du pouvoir était déplacé à l'est, tandis que l'ouest a continué à être affecté par les incursions normandes. Néanmoins, l'inaction de l'empereur entama son prestige de sorte que son neveu [[Arnulf de Carinthie]], fils illégitime de Carloman de Bavière, a réussi à le renverser peu avant sa mort en [[888]]. |

|||

=== L'élection de Conrad {{Ier}} === |

|||

| ⚫ | |||

À travers l'Empire, l'autorité de la dynastie carolingienne était endommagées de manière durable. Dans la Francie occidentale, le comte [[Eudes (roi des Francs)|Eudes de Paris]] fut élevé au titre de roi avec l'aide des Normands ; lui même tout comme son adversaire {{noble|Charles III le Simple}} cherchaient à légitimer leur règne auprès d'Arnulf qui fut couronné empereur en [[896]]. Après sa mort en [[899]], son fils {{noble-|Louis IV}}, âgé de sept ans, est nommé roi de Francie orientale. C'était l'archevêque [[Hatton Ier|Hatton de Mayence]] qui exerçait le pouvoir, alors que les domaines du royaume ont été dévastés par les attaques des Magyars sous la conduite du grand-prince [[Árpád (grand-prince)|Árpád]]. {{noble|Louis IV l'Enfant|-}}, le dernier souverain carolingien de la Francie orientale, mourut en [[911]], à 18 ans seulement. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

=== |

=== L'élection de {{noble-|Conrad Ier}} et l'affirmation des duchés === |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

En 911, les nobles de [[Duché de Saxe|Saxe]], de [[Duché de Franconie|Franconie]], de [[Duché de Bavière|Bavière]] et de [[Duché de Souabe|Souabe]] ne suivent plus la tradition d'élire un roi issu de la dynastie carolingienne pour les gouverner et, le 10 novembre 911, ils élisent l'un des leurs comme nouveau roi. Comme {{noble-|Conrad Ier}} était duc de Franconie, il eut beaucoup de mal à établir son autorité sur eux. Le duc [[Henri Ier de Germanie|Henri de Saxe]] est resté en rébellion contre {{noble-|Conrad Ier}} jusqu'en 915 et la lutte contre [[Arnulf Ier de Bavière|Arnulf]], [[Liste des souverains de Bavière|duc de Bavière]], a coûté la vie à {{noble-|Conrad Ier}}. Sur son lit de mort, {{noble-|Conrad Ier}} choisit Henri de Saxe comme le successeur le plus capable. Cette royauté passe des [[Noblesse franque|Francs]] aux [[Saxons]], qui avaient beaucoup souffert des conquêtes de Charlemagne. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Henri, qui a été élu à la royauté par les seuls Saxons et Francs à [[Fritzlar]], a dû soumettre les autres ducs et s'est concentré sur la création d'un appareil d'État qui a été pleinement utilisé par son fils et successeur {{noble|Otton Ier (empereur du Saint-Empire)}} À sa mort, en juillet 936, Henri a empêché l'effondrement du pouvoir royal, comme cela s'est produit en [[Francie occidentale]], et a laissé un royaume beaucoup plus fort à son successeur {{noble-|Otton Ier}}. |

|||

=== {{noble-|Otton Ier}} === |

|||

| ⚫ | |||

{{noble-|Otton Ier}} est couronné empereur à Rome en 962 ce qui sonne les débuts de l'ère du Saint Empire romain germanique. |

|||

== La royauté == |

|||

Les [[regalia]] de l'empire carolingien avaient été partagés par [[Louis le Pieux]] sur son lit de mort entre ses deux fils fidèles, [[Charles Le Chauve|Charles le Chauve]] et [[Lothaire Ier|Lothaire]]. [[Louis le Germanique]], alors en rébellion, ne reçut rien des joyaux de la couronne ou des livres liturgiques associés à la royauté carolingienne. Ainsi, les symboles et les rituels de la royauté franque orientale furent créés de toutes pièces. |

|||

Très tôt, le royaume de Francie orientale a eu une notion plus formelle de l'élection royale que la Francie occidentale. Vers 900, une liturgie (ordo) pour le couronnement d'un roi, appelée l'ordo allemand primitif, a été rédigée pour une audience privée. Elle demandait au coronateur de demander au "prince désigné" (princeps designatus) s'il était prêt à défendre l'Église et le peuple, puis de se retourner et de demander au peuple s'il était prêt à être soumis au prince et à obéir à ses lois. Ce dernier s'écrie alors : "Fiat, fiat !" (Que cela soit fait !), un acte qui sera connu plus tard sous le nom de " Reconnaissance ". Il s'agit du plus ancien ordo de couronnement connu comportant une Reconnaissance, et il a ensuite été intégré dans l'influent [[Pontifical romano-germanique|Pontificale Romano-Germanicum]]. |

|||

En juin 888, le roi [[Arnulf de Carinthie]] a convoqué un concile à [[Mayence]]. Y assistaient les trois archevêques du royaume franc oriental : [[Willibert|Willibert de Cologne]], [[Liutbert de Mayence]] et [[Radbod de Trèves|Ratbod de Trèves]] - et les archevêques francs occidentaux de [[Reims]] ([[Foulques le Vénérable|Foulques]]) et de [[Rouen]] (Jean), ainsi que les évêques de [[Beauvais]] et de [[Noyon]]. Selon [[Walter Ullmann]], la présence des Francs occidentaux était due à la "pensée ecclésiastique stérile" de l'Orient, et le concile adopta les idées des Francs occidentaux sur la sacralité royale et l'[[onction]]. C'était "la première phase du processus d'assimilation des deux moitiés de l'héritage carolingien" . Lors d'un autre concile ecclésiastique à Tribur en 895, les prélats déclarent qu'Arnulf a été choisi par Dieu et non par les hommes et Arnulf jure à son tour de défendre l'église et ses privilèges contre tous ses ennemis. À la mort d'Arnulf en 899, son fils mineur, {{noble-|Louis IV}}, est couronné, mais pas oint, et placé sous la tutelle de l'archevêque {{noble-|Hatto Ier}} de Mayence. Le couronnement de Louis est le premier de l'histoire allemande. Lorsque Louis meurt fin septembre 911, le duc {{noble-|Conrad Ier}}, alors duc de Franconie, est élu pour le remplacer le 10 novembre et devient le premier roi allemand à recevoir l'onction. |

|||

== Toponymie == |

== Toponymie == |

||

Le mot Francie ne fut utilisé pour désigner le royaume des Francs orientaux que tant que le trône |

Le mot Francie ne fut utilisé pour désigner le royaume des Francs orientaux que tant que le trône fut occupé par des [[Carolingiens]]<ref name="cb74">{{harvsp|Brühl|1995|p=74}}.</ref> mais cet emploi du terme cohabite avec une acception plus restrictive correspondant aux zones peuplées ou colonisées par des [[Francs]] : ainsi, les actes de {{noble|Charles III le Gros|-}} et d’[[Arnulf de Carinthie]] appellent Francie la seule partie alémanique du royaume oriental ou bien l’ensemble de cette dernière quand l’unité est refaite<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=69}}.</ref>. Le royaume des Francs de l'Est est appelé Francie dans les ''[[Annales de Fulda]]'', dans la continuation du ''Breviarum Erchanberti'' composée à l’[[abbaye de Reichenau]], dans les ''[[Annales Xantenses|Annales de Xanten]]''. |

||

Au |

Au {{IXe siècle}}, dans le royaume de l'Est, ''Francia'' peut donc désigner soit l’ensemble du royaume, soit une partie de celui-ci, auquel cas le terme renvoie à la Francie du [[Main (rivière)|Main]] ou [[Franconie]] (« Mainfranken ») et la Francie du Rhin ou [[Lotharingie]] (« Rheinfranken »), par opposition aux territoires des peuples germaniques soumis par les Francs : ''Alemania'', ''Baioaria'', ''Frisia'', ''Saxonia''<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=70}}.</ref>. |

||

En effet, le terme de Francie orientale est antérieur au royaume confié à [[Louis le Germanique]] : en [[805]], les ''[[Annales de Metz]]'' parlent des ''orientales Franci'', comme les Annales royales<ref>''Annales royales'', s.a., éd. Kurze, {{p.|160}}.</ref>, les ''Annales'' dites d'[[Éginhard]], ce dernier dans sa ''Vita Karoli''<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=72}}.</ref>. Le terme de Francie orientale désigne avant 843, les zones peuplées de Francs ethniques à savoir la Francie du [[Main (rivière)|Main]] ou [[Franconie]] (« Mainfranken ») et la Francie du Rhin ou [[Lotharingie]] (« Rheinfranken »). Vers [[840]], la ''Passio Kiliani'' situe [[Wurzbourg]] dans le territoire des ''australes Franci''<ref>''Passio Kiliani'', 6, éd. Levisson, {{p.|724}}.</ref>. |

En effet, le terme de Francie orientale est antérieur au royaume confié à [[Louis le Germanique]] : en [[805]], les ''[[Annales de Metz]]'' parlent des ''orientales Franci'', comme les Annales royales<ref>''Annales royales'', s.a., éd. Kurze, {{p.|160}}.</ref>, les ''Annales'' dites d'[[Éginhard]], ce dernier dans sa ''Vita Karoli''<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=72}}.</ref>. Le terme de Francie orientale désigne avant 843, les zones peuplées de Francs ethniques à savoir la Francie du [[Main (rivière)|Main]] ou [[Franconie]] (« Mainfranken ») et la Francie du Rhin ou [[Lotharingie]] (« Rheinfranken »). Vers [[840]], la ''[[Passio Kiliani]]'' situe [[Wurzbourg]] dans le territoire des ''australes Franci''<ref>''Passio Kiliani'', 6, éd. Levisson, {{p.|724}}.</ref>. |

||

{{noble|Charles III le Gros|-}} sera le dernier roi de l’Est à désigner son royaume sous le nom d’''orientalis Francia'' et les souverains de la dynastie saxonne abandonnent toute référence à la Francie pour désigner leur royaume{{Douteux|date=23 août 2018}}<!-- Pourtant Otton et ses successeur utiliseront tous dans leur traité Roi de Francie orientale, puis Roi des romains, jamais Roi de Germanie. --><ref name="cb74" />. Ils n'emploient que très rarement le titre de roi des Francs contrairement à leurs homologues de l'Ouest, par exemple lors du traité de Bonn de [[921]] qui cite les ''rex occidentalium Francorum'' (roi des Francs occidentaux) et ''rex orientalium Francorum'' (roi des Francs orientaux)<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=75-76}}.</ref>. [[Otton de Freising]] affirme que la ''Francia Orientalis'' ou Francie orientale s'appelle désormais ''Teutonicum regnum''<!-- Portant la titulature de Barberouse est Roi des Romains, jamais Roi de Germanie (ou Roi de Francie orientale d'ailleurs vu que le nom et le "royaume" n'existait plus se confondant avec l'Empire et la dignité de "Roi des Romains"). -->, qui sera traduit en français par [[royaume de Germanie]], et il lie le changement de terminologie avec l’arrivée au pouvoir de la dynastie saxonne<ref>[[Otton de Freising]], ''Chronica'', VI, 11 éd. Hofmesiter {{p.|272}}.</ref>{{,}}<ref name="cb76">{{harvsp|Brühl|1995|p=76}}.</ref>. |

|||

{{Source douteuse}} |

{{Source douteuse}} |

||

| ⚫ | Le terme, parfois employé au fil des actes, ne désigne alors plus que la Francie du Main, ce que, dès le milieu du {{s-|XI}} peut-être et sûrement dès le premier quart du {{s-|XII}}, on commence à appeler [[Franconie]]<ref name="cb74" />. On retrouve la même spécialisation du terme Francie dans des sources historiographiques comme la vie d’{{noble|Henri II du Saint-Empire|-}} par Adalbert, les ''Gesta'' des archevêques de [[Magdebourg]], la biographie d’Otton de Bamberg par Herbord<ref name="cb75">{{harvsp|Brühl|1995|p=75}}.</ref>. D'ailleurs, l'opposition entre ''Francia occidentalis'' et ''Francia orientalis'' ne sert plus qu’à opposer Francie du Main (Franconie) et Francie du Rhin (Lotharingie) dans un diplôme d’{{noble|Otton Ier du Saint-Empire|-}}<ref name="cb75" />, le mot Franc conservant en Germanie une acception essentiellement ethnique par analogie avec le nom d'autres peuples germaniques. De fait, dans le royaume de l'Ouest qui recouvre le territoire originel du [[royaume des Francs]], dès le {{s-|VII|e}}, le terme « Franc » a perdu toute connotation ethnique, dans les sources. Cette perte s'expliquerait par des mariages mixtes entre [[Gallo-romains]] et Francs et par l'enrôlement dans l'armée de non-Germains<ref>Gabriel Fournier, ''Les Mérovingiens'', Presses universitaires de France, {{coll.|[[Que sais-je ?]]}}, juin 1987, {{p.|107}}.</ref>. Seul le royaume de l'Ouest conservera le nom de ''Francia'' ou France<ref>[[Hervé Pinoteau]], ''La Symbolique royale française, {{sp-|V|-|XVIII}}s'', PSR éditions, {{p.|115}}.</ref>. |

||

<ref>[[Otton de Freising]], ''Chronica'', VI, 11 éd. Hofmesiter {{p.|272}}.</ref>{{,}}<ref name="cb76">{{harvsp|Brühl|1995|p=76}}.</ref>. |

|||

| ⚫ | Le terme, parfois employé au fil des actes, ne désigne alors plus que la Francie du Main, ce que, dès le milieu du {{s-|XI}} peut-être et sûrement dès le premier quart du {{s-|XII}}, on commence à appeler [[Franconie]]<ref name="cb74" />. On retrouve la même spécialisation du terme Francie dans des sources historiographiques comme la vie d’ |

||

La non-utilisation du mot Francie pour désigner le royaume de l'Est s'explique par la distinction faite entre Franc au sens ethnique du terme à l'est et Franc au sens politique du terme à l'ouest : [[Liutprand de Crémone]] oppose ainsi les ''Franci Teutonici'' de la Francie orientale à la Francie occidentale, ''Francia quam Romanam dicunt'', expression qui a son pendant au {{s-|XI}} dans la ''Latina Francia'' de Wipo et de Brunon de Merseburg<ref name="cb76" />. |

La non-utilisation du mot Francie pour désigner le royaume de l'Est s'explique par la distinction faite entre Franc au sens ethnique du terme à l'est et Franc au sens politique du terme à l'ouest : [[Liutprand de Crémone]] oppose ainsi les ''Franci Teutonici'' de la Francie orientale à la Francie occidentale, ''Francia quam Romanam dicunt'', expression qui a son pendant au {{s-|XI}} dans la ''Latina Francia'' de Wipo et de Brunon de Merseburg<ref name="cb76" />. |

||

De même, au |

De même, au {{Xe|s}} et au {{s-|XI}} l'idée que les Francs de l'Est germaniques doivent être distingués des Francs de l'Ouest ou Français apparaît dans l'espace germanique chez Lampert de Hersfeld qui évoque la ''Francia Theutonica'' et Ekkehard d’Aura qui distingue nettement les ''Franci'' ou Francs des ''Francigenæ'' ou Français<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=77}}.</ref>{{,}}<ref>Lampert de Hersfeld, ''Annales'', 1076, éd. Pertz, {{p.|91}}.</ref>{{,}}<ref>Ekkehard d’Aura, ''Chronica'', éd. Schmale, 1104, {{p.|184}} et 1105, {{p.|190}}.</ref>. Des clercs du {{s-|XII}} prirent soin de distinguer Francs de Français : ainsi, pour Geoffroi de Viterbe, la ''vera Francia'' est la région d’entre [[Meuse (fleuve)|Meuse]] et [[Main (rivière)|Main]]<ref>Geoffroi de Viterbe, ''Speculum regum'', II, 4, éd. Waitz, {{p.|66}}.</ref>. Et Guillaume de Malmesbury note que les habitants de la [[Lotharingie]], ceux de l’Alémanie et « autres peuples transrhénans » veulent se faire appeler ''Franci'' ou Francs pour être distingués des ''Galli'' ou Français<ref>{{harvsp|Brühl|1995|p=77-78}}.</ref>. |

||

== Composition == |

== Composition == |

||

[[Fichier:Holy Roman Empire 1000 map-fr.svg|vignette|Le Saint-Empire romain vers l'an mil, les « duchés ethniques » en vert.]] |

|||

La Francie orientale était divisée en quatre duchés : |

La Francie orientale était divisée en quatre duchés : |

||

* le [[duché de Souabe]] |

* le [[duché de Souabe]] |

||

| Ligne 90 : | Ligne 118 : | ||

* la [[duché de Bavière]]. |

* la [[duché de Bavière]]. |

||

À ces territoires s'ajoutaient les parties orientales de la [[Lotharingie]], réunies après la mort de |

À ces territoires s'ajoutaient les parties orientales de la [[Lotharingie]], réunies après la mort de {{noble|Lothaire II de Lotharingie|-}} en [[869]]. |

||

Ces séparations territoriales persistèrent dans le [[Saint-Empire romain germanique]] jusqu'en [[1268]], ce qui correspond au terme de la dynastie [[Hohenstaufen]]. |

Ces séparations territoriales persistèrent dans le [[Saint-Empire romain germanique]] jusqu'en [[1268]], ce qui correspond au terme de la dynastie [[Hohenstaufen]]. |

||

== |

== Église == |

||

Les trois services de base que les monastères pouvaient rendre au souverain dans les royaumes francs étaient le service militaire, un don annuel d'argent ou de travail, et des prières pour la famille royale et le royaume. D'après la [[Notitia de servitio monasteriorum]], une liste des monastères et des services qu'ils devaient, établie vers 817, la charge du service militaire et monétaire était plus lourde en Francie occidentale qu'en Francie orientale. Seuls quatre monastères répertoriés comme étant "au-delà du Rhin" (ultra Rhenum) devaient ces services : [[Lorsch]], Schuttern, [[Mondsee]] et [[Tegernsee (ville)|Tegernsee]]. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Notes |

== Notes == |

||

=== Notes === |

|||

<references group="Note"/> |

<references group="Note"/> |

||

=== Références === |

|||

{{Références|colonnes = 2}} |

{{Références|colonnes = 2}} |

||

== |

== Voir aussi == |

||

=== Bibliographie === |

|||

* {{Ouvrage|prénom1=Carlrichard|nom1=Brühl|lien auteur1=|traducteur=Gaston Duchet-Suchaux |champ libre= édition française établie par [[Olivier Guyotjeannin]]|titre original=Deutschland-Frankreich : die Geburt zweier Völker|titre= Naissance de deux peuples|sous-titre=Français et Allemands, {{s mini-|IX|e}}-{{s-|XI|e}}|éditeur=Fayard|isbn= 2-213-59344-2|année=1995|lieu=Paris|pages totales=387|présentation en ligne=http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2000_num_78_2_7101_t1_0653_0000_2}}. |

|||

* {{Ouvrage|langue=de|prénom1=Carlrichard|nom1=Brühl| |

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=de|prénom1=Carlrichard|nom1=Brühl|traducteur=Gaston Duchet-Suchaux|champ libre=édition française établie par [[Olivier Guyotjeannin]]|titre=Naissance de deux peuples|sous-titre=Français et Allemands, {{s mini-|IX|e}}-{{s-|XI|e}}|titre original=Deutschland-Frankreich : die Geburt zweier Völker|éditeur=Fayard|lieu=Paris|année=1995|pages totales=387|isbn=2-213-59344-2|présentation en ligne=http://www.persee.fr/doc/rbph_0035-0818_2000_num_78_2_7101_t1_0653_0000_2}}. |

||

* {{Ouvrage|langue= |

* {{Ouvrage |langue=de |langue originale=de |prénom1=Carlrichard |nom1=Brühl |directeur1=Carlrichard Brühl |prénom2=Bernd |nom2=Schneidmüller |directeur2=Bernd Schneidmüller |titre=Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- und Nationsbildung in Deutschland und Frankreich |éditeur=R. Oldenbourg |collection=Historische Zeitschrift. Beihefte |lieu=Munich |numéro dans collection=24 |année=1997 |pages totales={{IX}}-110 |isbn=2-213-59344-2 |présentation en ligne=https://ifha.revues.org/1357}}. |

||

* {{Ouvrage|langue=en|prénom1=Rosamond|nom1=McKitterick|titre=Frankish Kingdoms Under the Carolingians, 751-987|éditeur=Longman|lieu=Londres / New York|année=1983|pages totales={{XIV}}-414|isbn=0-582-49005-7|présentation en ligne=http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1984_num_39_6_283127_t1_1190_0000_000}}. |

|||

=== Articles connexes === |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

{{Palette|Carolingiens|Histoire de l'Allemagne}} |

{{Palette|Carolingiens|Histoire de l'Allemagne}} |

||

{{Portail |

{{Portail|Allemagne|Haut Moyen Âge}} |

||

[[Catégorie:État historique en Allemagne]] |

[[Catégorie:État historique en Allemagne]] |

||

[[Catégorie:Histoire des Francs]] |

[[Catégorie:Histoire des Francs]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Territoire du haut Moyen Âge]] |

||

Dernière version du 27 février 2024 à 14:24

(la) Francia Orientalis

| Statut | Royaume |

|---|---|

| Capitale | Ratisbonne et Francfort-sur-le-Main (de facto) |

| Langue(s) | Latin |

| Religion | Catholicisme |

| Monnaie | Solidus, tremissis, denier et pfennig |

| 843 | Traité de Verdun : les trois fils de Louis le Pieux se partagent l'Empire, qui est alors dissout en trois royaumes : Charles le Chauve reçoit la Francie occidentale, Lothaire Ier la Francie médiane et Louis le Germanique la Francie orientale (Germanie) |

|---|---|

| 855 | Traité de Prüm : division de la Francie médiane de Lothaire Ier entre ses trois fils. |

| 870 | Traité de Meerssen : Charles le Chauve et Louis le Germanique se partagent la Lotharingie, le royaume de leur neveu Lothaire II. |

| 880 | Traité de Ribemont : les petits-fils de Charles le Chauve cèdent leur part de la Lotharingie à Louis III de Germanie, fils de Louis le Germanique, qui recueille ainsi l'ensemble de la Lotharingie. |

| 962 | Sacre de Otton Ier en tant qu'empereur des Romains |

| (1er) 843-876 | Louis II le Germanique |

|---|---|

| (Der) 936-973 | Otton Ier |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

La Francie orientale est le royaume oriental de l'Empire carolingien partagé que reçut Louis le Germanique lors du traité de Verdun en 843. Elle comprenait la partie est de l'ancienne Austrasie, avec les territoires conquis de la Saxe, l'Alémanie et la Bavière. Ce royaume, bien que nommé « Francie », n'était pas peuplé de Francs mais de diverses tribus slaves et germaniques, tels les Thuringiens, les Saxons, les Suèves, les Bavariens et les Sorbes. Il s'agit du précurseur du Saint-Empire romain germanique.

Le royaume des Francs orientaux ne gardera que sous les Carolingiens le nom de Francie qui sera dès l'origine également utilisé pour désigner deux régions : l'une originellement peuplée de Francs, la Francie du Rhin (Rheinfranken) ou Lotharingie, l'autre colonisée par eux, la Francie du Main, ou Franconie (Mainfranken)[1].

À partir de 919 et la fin des dynasties franques remplacées par celle des Ottoniens, le terme de Royaume teutonique est utilisé afin de marquer la différence avec le royaume de France.

Histoire[modifier | modifier le code]

Lors du traité de Verdun en 843, les fils de Louis le Pieux (mort en 840), Lothaire Ier, Charles II le Chauve et Louis II « le Germanique », mettent fin à la guerre qui les oppose et se partagent le pouvoir. Lothaire obtient le titre d'empereur et la Francie médiane, la partie centrale de l'Empire carolingien, Charles la partie occidentale et Louis la partie orientale. Après la mort de Louis IV l'Enfant, dernier roi carolingien de Francie orientale, en 911, le choix de Conrad Ier de Franconie comme roi fut un pas important vers l'individualisation d'un « royaume de Germanie ». Ce développement s'acheva en 962 lorsque le roi Otton Ier se fit couronner empereur romain germanique.

Le déclin de l'Empire franc[modifier | modifier le code]

Le partage de 843 était principalement un partage du pouvoir. Il correspondait aux coutumes franques et n'était pas compris comme la fin de l'Empire des Francs.

Après 46 ans de règne, Charlemagne était décédé en 814 à Aix-la-Chapelle. Conformément à ses résolutions, son fils Louis le Pieux avait essayé de consolider l'unité de l'Empire. Soutenu par l'Église, il a adopté l'Ordinatio Imperii en 817 pour trouver un équilibre entre la coutume germanique de diviser le territoire entre tous les fils du souverain et l'objectif de la préservation de l'unité impériale : Lothaire, le fils aîné, est désigné comme le principal successeur et empereur associé par son père ; ses deux frères, Pépin et Louis le Germanique n'exerceront, quant à eux, qu'une autorité limitée en tant que rois en Aquitaine (Pépin) et en Bavière (Louis).

Toutefois, les projets de Louis le Pieux furent contrariés dès 829 pour satisfaire les ambitions de Charles le Chauve, le fils de son second mariage avec Judith de Bavière. Il s'ensuivit des luttes qui ne prirent fin qu'avec la conclusion du traité de Verdun. Bien qu'il n'y eût aucune intention de fixer un partage réel, à partir de là, les parties occidentale et orientale de l'Empire se développèrent de façon séparée. Cela fut particulièrement renforcé :

- d'une part, par les luttes internes à la dynastie carolingienne pour acquérir le pouvoir, qui opposèrent les parties occidentale et orientale de l'Empire ;

- d'autre part, les attaques des Normands, des Sarrasins et des Hongrois, qui menèrent à une perte de prestige de la dynastie carolingienne et à la recherche dans chacun des royaumes de nouveaux chefs locaux.

Les Carolingiens de Francie orientale[modifier | modifier le code]

Louis le Germanique avait obtenu la partie inférieure et la moins développée de l'Empire, mais pouvait se référer à ses droits de l'investiture des évêques. Il fit des palais royaux à Ratisbonne et à Francfort-sur-le-Main les centres principaux de son pouvoir. Par sa politique de mariages, il chercha à lier sa famille avec l'aristocratie locale. En 846, il organisa une armée pour aller vers la Grande-Moravie et installer le prince chrétien Ratislav ; toutefois, la colonisation germanique des territoires peuplés de populations slaves (« Wendes ») à l'est s'est arrêtée en bordure des fleuves Elbe et Saale (limes Sorabicus).

La mort de l'empereur Lothaire Ier en 855 a abouti aux nouveaux affrontements avec Charles le Chauve sur l'avenir du royaume de Francie médiane et la succession au trône impérial. Le traité de Meerssen conclu en 870 a prévu la division de la Lotharingie (Lotharii regnum), le royaume de Lothaire II décédé, entre ses deux oncles Charles et Louis. Cela attribua la ville d'Aix-la-Chapelle ainsi que la Hollande et l'Alsace à la Francie orientale ; Charles le Chauve a acquis les royaumes d'Italie et de Bourgogne en 875 et est sacré empereur par le pape Jean VIII à Rome. L'année suivante, Louis le Germanique mourut dans le conflit concernant la couronne.

Les fils de Louis, Louis le Jeune, Carloman de Bavière et Charles III le Gros assurent la succession. En 880, par le traité de Ribemont, toute la Lotharingie échoit à la Francie orientale ; la frontière entre la Germanie et la France a été maintenue jusqu’à la politique des Réunions menée par Louis XIV au XVIIe siècle. Après la mort de ses deux frères, Charles le Gros régna seul à partir de 882 et, après le décès de ses cousins Louis III (mort en 882) et Carloman II (mort en 884), rois des Francs, sut restaurer l'unité de l'Empire carolingien pour une courte durée. L'exercice du pouvoir était déplacé à l'est, tandis que l'ouest a continué à être affecté par les incursions normandes. Néanmoins, l'inaction de l'empereur entama son prestige de sorte que son neveu Arnulf de Carinthie, fils illégitime de Carloman de Bavière, a réussi à le renverser peu avant sa mort en 888.

À travers l'Empire, l'autorité de la dynastie carolingienne était endommagées de manière durable. Dans la Francie occidentale, le comte Eudes de Paris fut élevé au titre de roi avec l'aide des Normands ; lui même tout comme son adversaire Charles III le Simple cherchaient à légitimer leur règne auprès d'Arnulf qui fut couronné empereur en 896. Après sa mort en 899, son fils Louis IV, âgé de sept ans, est nommé roi de Francie orientale. C'était l'archevêque Hatton de Mayence qui exerçait le pouvoir, alors que les domaines du royaume ont été dévastés par les attaques des Magyars sous la conduite du grand-prince Árpád. Louis IV, le dernier souverain carolingien de la Francie orientale, mourut en 911, à 18 ans seulement.

L'élection de Conrad Ier et l'affirmation des duchés[modifier | modifier le code]

En 911, les nobles de Saxe, de Franconie, de Bavière et de Souabe ne suivent plus la tradition d'élire un roi issu de la dynastie carolingienne pour les gouverner et, le 10 novembre 911, ils élisent l'un des leurs comme nouveau roi. Comme Conrad Ier était duc de Franconie, il eut beaucoup de mal à établir son autorité sur eux. Le duc Henri de Saxe est resté en rébellion contre Conrad Ier jusqu'en 915 et la lutte contre Arnulf, duc de Bavière, a coûté la vie à Conrad Ier. Sur son lit de mort, Conrad Ier choisit Henri de Saxe comme le successeur le plus capable. Cette royauté passe des Francs aux Saxons, qui avaient beaucoup souffert des conquêtes de Charlemagne.

Henri Ier[modifier | modifier le code]

Henri, qui a été élu à la royauté par les seuls Saxons et Francs à Fritzlar, a dû soumettre les autres ducs et s'est concentré sur la création d'un appareil d'État qui a été pleinement utilisé par son fils et successeur Otton Ier À sa mort, en juillet 936, Henri a empêché l'effondrement du pouvoir royal, comme cela s'est produit en Francie occidentale, et a laissé un royaume beaucoup plus fort à son successeur Otton Ier.

Otton Ier[modifier | modifier le code]

Otton Ier est couronné empereur à Rome en 962 ce qui sonne les débuts de l'ère du Saint Empire romain germanique.

La royauté[modifier | modifier le code]

Les regalia de l'empire carolingien avaient été partagés par Louis le Pieux sur son lit de mort entre ses deux fils fidèles, Charles le Chauve et Lothaire. Louis le Germanique, alors en rébellion, ne reçut rien des joyaux de la couronne ou des livres liturgiques associés à la royauté carolingienne. Ainsi, les symboles et les rituels de la royauté franque orientale furent créés de toutes pièces.

Très tôt, le royaume de Francie orientale a eu une notion plus formelle de l'élection royale que la Francie occidentale. Vers 900, une liturgie (ordo) pour le couronnement d'un roi, appelée l'ordo allemand primitif, a été rédigée pour une audience privée. Elle demandait au coronateur de demander au "prince désigné" (princeps designatus) s'il était prêt à défendre l'Église et le peuple, puis de se retourner et de demander au peuple s'il était prêt à être soumis au prince et à obéir à ses lois. Ce dernier s'écrie alors : "Fiat, fiat !" (Que cela soit fait !), un acte qui sera connu plus tard sous le nom de " Reconnaissance ". Il s'agit du plus ancien ordo de couronnement connu comportant une Reconnaissance, et il a ensuite été intégré dans l'influent Pontificale Romano-Germanicum.

En juin 888, le roi Arnulf de Carinthie a convoqué un concile à Mayence. Y assistaient les trois archevêques du royaume franc oriental : Willibert de Cologne, Liutbert de Mayence et Ratbod de Trèves - et les archevêques francs occidentaux de Reims (Foulques) et de Rouen (Jean), ainsi que les évêques de Beauvais et de Noyon. Selon Walter Ullmann, la présence des Francs occidentaux était due à la "pensée ecclésiastique stérile" de l'Orient, et le concile adopta les idées des Francs occidentaux sur la sacralité royale et l'onction. C'était "la première phase du processus d'assimilation des deux moitiés de l'héritage carolingien" . Lors d'un autre concile ecclésiastique à Tribur en 895, les prélats déclarent qu'Arnulf a été choisi par Dieu et non par les hommes et Arnulf jure à son tour de défendre l'église et ses privilèges contre tous ses ennemis. À la mort d'Arnulf en 899, son fils mineur, Louis IV, est couronné, mais pas oint, et placé sous la tutelle de l'archevêque Hatto Ier de Mayence. Le couronnement de Louis est le premier de l'histoire allemande. Lorsque Louis meurt fin septembre 911, le duc Conrad Ier, alors duc de Franconie, est élu pour le remplacer le 10 novembre et devient le premier roi allemand à recevoir l'onction.

Toponymie[modifier | modifier le code]

Le mot Francie ne fut utilisé pour désigner le royaume des Francs orientaux que tant que le trône fut occupé par des Carolingiens[2] mais cet emploi du terme cohabite avec une acception plus restrictive correspondant aux zones peuplées ou colonisées par des Francs : ainsi, les actes de Charles III et d’Arnulf de Carinthie appellent Francie la seule partie alémanique du royaume oriental ou bien l’ensemble de cette dernière quand l’unité est refaite[3]. Le royaume des Francs de l'Est est appelé Francie dans les Annales de Fulda, dans la continuation du Breviarum Erchanberti composée à l’abbaye de Reichenau, dans les Annales de Xanten.

Au IXe siècle, dans le royaume de l'Est, Francia peut donc désigner soit l’ensemble du royaume, soit une partie de celui-ci, auquel cas le terme renvoie à la Francie du Main ou Franconie (« Mainfranken ») et la Francie du Rhin ou Lotharingie (« Rheinfranken »), par opposition aux territoires des peuples germaniques soumis par les Francs : Alemania, Baioaria, Frisia, Saxonia[4].

En effet, le terme de Francie orientale est antérieur au royaume confié à Louis le Germanique : en 805, les Annales de Metz parlent des orientales Franci, comme les Annales royales[5], les Annales dites d'Éginhard, ce dernier dans sa Vita Karoli[6]. Le terme de Francie orientale désigne avant 843, les zones peuplées de Francs ethniques à savoir la Francie du Main ou Franconie (« Mainfranken ») et la Francie du Rhin ou Lotharingie (« Rheinfranken »). Vers 840, la Passio Kiliani situe Wurzbourg dans le territoire des australes Franci[7].

Charles III sera le dernier roi de l’Est à désigner son royaume sous le nom d’orientalis Francia et les souverains de la dynastie saxonne abandonnent toute référence à la Francie pour désigner leur royaume[Information douteuse][2]. Ils n'emploient que très rarement le titre de roi des Francs contrairement à leurs homologues de l'Ouest, par exemple lors du traité de Bonn de 921 qui cite les rex occidentalium Francorum (roi des Francs occidentaux) et rex orientalium Francorum (roi des Francs orientaux)[8]. Otton de Freising affirme que la Francia Orientalis ou Francie orientale s'appelle désormais Teutonicum regnum, qui sera traduit en français par royaume de Germanie, et il lie le changement de terminologie avec l’arrivée au pouvoir de la dynastie saxonne[9],[10].

Le terme, parfois employé au fil des actes, ne désigne alors plus que la Francie du Main, ce que, dès le milieu du XIe siècle peut-être et sûrement dès le premier quart du XIIe siècle, on commence à appeler Franconie[2]. On retrouve la même spécialisation du terme Francie dans des sources historiographiques comme la vie d’Henri II par Adalbert, les Gesta des archevêques de Magdebourg, la biographie d’Otton de Bamberg par Herbord[11]. D'ailleurs, l'opposition entre Francia occidentalis et Francia orientalis ne sert plus qu’à opposer Francie du Main (Franconie) et Francie du Rhin (Lotharingie) dans un diplôme d’Otton Ier[11], le mot Franc conservant en Germanie une acception essentiellement ethnique par analogie avec le nom d'autres peuples germaniques. De fait, dans le royaume de l'Ouest qui recouvre le territoire originel du royaume des Francs, dès le VIIe siècle, le terme « Franc » a perdu toute connotation ethnique, dans les sources. Cette perte s'expliquerait par des mariages mixtes entre Gallo-romains et Francs et par l'enrôlement dans l'armée de non-Germains[12]. Seul le royaume de l'Ouest conservera le nom de Francia ou France[13].

La non-utilisation du mot Francie pour désigner le royaume de l'Est s'explique par la distinction faite entre Franc au sens ethnique du terme à l'est et Franc au sens politique du terme à l'ouest : Liutprand de Crémone oppose ainsi les Franci Teutonici de la Francie orientale à la Francie occidentale, Francia quam Romanam dicunt, expression qui a son pendant au XIe siècle dans la Latina Francia de Wipo et de Brunon de Merseburg[10].

De même, au Xe et au XIe siècle l'idée que les Francs de l'Est germaniques doivent être distingués des Francs de l'Ouest ou Français apparaît dans l'espace germanique chez Lampert de Hersfeld qui évoque la Francia Theutonica et Ekkehard d’Aura qui distingue nettement les Franci ou Francs des Francigenæ ou Français[14],[15],[16]. Des clercs du XIIe siècle prirent soin de distinguer Francs de Français : ainsi, pour Geoffroi de Viterbe, la vera Francia est la région d’entre Meuse et Main[17]. Et Guillaume de Malmesbury note que les habitants de la Lotharingie, ceux de l’Alémanie et « autres peuples transrhénans » veulent se faire appeler Franci ou Francs pour être distingués des Galli ou Français[18].

Composition[modifier | modifier le code]

La Francie orientale était divisée en quatre duchés :

- le duché de Souabe

- le duché de Franconie

- le duché de Saxe

- la duché de Bavière.

À ces territoires s'ajoutaient les parties orientales de la Lotharingie, réunies après la mort de Lothaire II en 869.

Ces séparations territoriales persistèrent dans le Saint-Empire romain germanique jusqu'en 1268, ce qui correspond au terme de la dynastie Hohenstaufen.

Église[modifier | modifier le code]

Les trois services de base que les monastères pouvaient rendre au souverain dans les royaumes francs étaient le service militaire, un don annuel d'argent ou de travail, et des prières pour la famille royale et le royaume. D'après la Notitia de servitio monasteriorum, une liste des monastères et des services qu'ils devaient, établie vers 817, la charge du service militaire et monétaire était plus lourde en Francie occidentale qu'en Francie orientale. Seuls quatre monastères répertoriés comme étant "au-delà du Rhin" (ultra Rhenum) devaient ces services : Lorsch, Schuttern, Mondsee et Tegernsee.

Notes[modifier | modifier le code]

- Brühl 1995, p. 70 et suivantes.

- Brühl 1995, p. 74.

- Brühl 1995, p. 69.

- Brühl 1995, p. 70.

- Annales royales, s.a., éd. Kurze, p. 160.

- Brühl 1995, p. 72.

- Passio Kiliani, 6, éd. Levisson, p. 724.

- Brühl 1995, p. 75-76.

- Otton de Freising, Chronica, VI, 11 éd. Hofmesiter p. 272.

- Brühl 1995, p. 76.

- Brühl 1995, p. 75.

- Gabriel Fournier, Les Mérovingiens, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », juin 1987, p. 107.

- Hervé Pinoteau, La Symbolique royale française, Ve – XVIIIe siècles, PSR éditions, p. 115.

- Brühl 1995, p. 77.

- Lampert de Hersfeld, Annales, 1076, éd. Pertz, p. 91.

- Ekkehard d’Aura, Chronica, éd. Schmale, 1104, p. 184 et 1105, p. 190.

- Geoffroi de Viterbe, Speculum regum, II, 4, éd. Waitz, p. 66.

- Brühl 1995, p. 77-78.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Carlrichard Brühl (trad. de l'allemand par Gaston Duchet-Suchaux, édition française établie par Olivier Guyotjeannin), Naissance de deux peuples : Français et Allemands, IXe-XIe siècle [« Deutschland-Frankreich : die Geburt zweier Völker »], Paris, Fayard, , 387 p. (ISBN 2-213-59344-2, présentation en ligne).

- (de) Carlrichard Brühl (dir.) et Bernd Schneidmüller (dir.) (trad. de l'allemand), Beiträge zur mittelalterlichen Reichs- und Nationsbildung in Deutschland und Frankreich, Munich, R. Oldenbourg, coll. « Historische Zeitschrift. Beihefte » (no 24), , IX-110 p. (ISBN 2-213-59344-2, présentation en ligne).

- (en) Rosamond McKitterick, Frankish Kingdoms Under the Carolingians, 751-987, Londres / New York, Longman, , XIV-414 p. (ISBN 0-582-49005-7, présentation en ligne).

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Empire carolingien, également appelé empire d'Occident

- Les rois de Francie orientale