« Karakorum » : différence entre les versions

déplace la note, supprime un commentaire subjectif |

→Le monastère : nouvelles photos |

||

| (27 versions intermédiaires par 11 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{confusion|texte=Ne pas confondre avec le massif montagneux du [[Karakoram]] situé dans la région du [[ |

{{confusion|texte=Ne pas confondre avec le massif montagneux du [[Karakoram]] situé dans la région du [[Gilgit-Baltistan]], au nord du [[Pakistan]].}} |

||

{{ébauche|localité mongole}} |

|||

{{Ébauche|Mongolie|archéologie}} |

|||

{{Infobox Site archéologique |

{{Infobox Site archéologique |

||

| nom = Karakorum |

| nom = Karakorum |

||

| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||

| point = |

| point = |

||

| image = 5000-Tögrög-fountain.jpg |

| image = 5000-Tögrög-fountain.jpg |

||

| légende image = La fontaine Arbre d'Argent réalisée par Guillaume, orfèvre de Paris, sur les billets mongols de |

| légende image = La fontaine Arbre d'Argent réalisée par Guillaume, orfèvre de Paris, sur les billets mongols de {{unité|5000|et=10000|[[Tugrik|tögrög]]}}. |

||

| imageloc = |

| imageloc = |

||

| légende imageloc = |

| légende imageloc = |

||

| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||

}} |

}} |

||

'''Karakorum''' ou '''Qaraqorum''' ({{Mong|m=ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ|Ппп=qaraqorom|k=Хар хорум ou Каракорум|MNS=karakorum}}) est une ancienne |

'''Karakorum''' ou '''Qaraqorum''' ({{Mong|m=ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ|Ппп=qaraqorom|k=Хар хорум ou Каракорум|MNS=karakorum}}) est une ancienne cité fondée en 1235 par [[Ögedeï]] pour être la capitale de l'[[Empire mongol]]<ref>Marie Favereau : ''La Horde''chap. "L'ascension de Temüjin,2023, Éd. Perrin, {{ISBN|978-2262099558}}</ref>, jusqu’au choix par [[Kubilai Khan]] de Khanbalik (actuelle [[Pékin]]) après 1260. |

||

Ses ruines sont situées en [[Mongolie]], près de la ville de [[Kharkhorin]] et non loin du monastère bouddhiste d’[[Erdene Zuu]], au nord-est de la province d’[[Övörkhangai]]. |

Ses ruines sont situées en [[Mongolie]], près de la ville de [[Kharkhorin]] et non loin du monastère bouddhiste d’[[Erdene Zuu]], au nord-est de la province d’[[Övörkhangai]]. |

||

== Population == |

== Population == |

||

Sa population en 2003 était de {{unité|8977|habitants}}. |

Sa population en 2003 était de {{unité|8977|habitants}}. |

||

| ⚫ | |||

== Historique == |

== Historique == |

||

=== Karakorum de Gengis Khan à Ögödei |

=== Karakorum de Gengis Khan à Ögödei === |

||

Au début du {{s-|XIII|e}}, [[Gengis Khan]] établit la domination des Mongols sur un territoire qui s'étend du Pacifique à la |

Au début du {{s-|XIII|e}}, [[Gengis Khan]] établit la domination des Mongols sur un territoire qui s'étend du Pacifique à la [[mer Caspienne]], fondant un empire comprenant les steppes de [[Mongolie]], la [[Corée]], la [[Chine]] du Nord et une partie de l'Asie centrale. Cet empire est d'abord dépourvu d'une capitale car les Mongols sont des nomades. |

||

Vers 1220, |

Vers 1220, Gengis Khan établit son camp de base, y laissant femmes et administration centrale durant ses campagnes militaires, sur le site de Karakorum (nom signifiant “rocher noir”<ref>Paul Pelliot, ''Notes on Marco Polo'', vol. 1, {{p.|166}}, ''qara'' (cf. [[mongol]] ''[[wikt:хар|хар]]'') : « [[noir]] » et ''qorum'' (cf. [[mongol]] ''[[wikt:Хорум|Хорум]]'') : « [[wikt:rocher|rocher]] » en [[turc]] médiéval. Même étymologie pour le [[Karakoram]].</ref>), situé au pied des [[monts Khangaï]] sur la rive gauche de l’[[Orkhon]], affluent de la [[Selenga]]. Karakorum est un site significatif, à quelque {{Unité|25|km}} de l’ancienne capitale ouïghoure Qara Balgassun ({{s-|VIII|e}})<ref>Jean Paul Roux, ''Histoire de l'Empire mongol'', Paris, Fayard, 2008, {{p.|270}}.</ref>. |

||

Gengis Khan meurt en 1227 et son fils [[ |

Gengis Khan meurt en 1227 et son fils [[Ögedeï]] lui succède, qui vers 1235 fait commencer les travaux de transformation du camp de Karakorum en une ville-capitale. |

||

=== La capitale de l' |

=== La capitale de l'Empire mongol (années 1230 à 1260) === |

||

Une muraille est édifiée, car c’était le symbole de toute ville. Plus tard, [[Marco Polo]] mentionne un simple remblai de terre et [[Guillaume de Rubrouck]] un mur de briques. Quatre portes s'ouvrent sur les quatre points cardinaux. Deux énormes statues en granit représentant des tortues, avec des inscriptions de style sinisant<ref>Jean Paul Roux, ''Histoire de l'Empire mongol'', Paris, Fayard, 2008, {{p.|271}}</ref>, ornent la porte Est qui conduit vers la Chine. |

Une muraille est édifiée, car c’était le symbole de toute ville. Plus tard, [[Marco Polo]] mentionne un simple remblai de terre et [[Guillaume de Rubrouck]] un mur de briques. Quatre portes s'ouvrent sur les quatre points cardinaux. Deux énormes statues en granit représentant des tortues, avec des inscriptions de style sinisant<ref>Jean Paul Roux, ''Histoire de l'Empire mongol'', Paris, Fayard, 2008, {{p.|271}}.</ref>, ornent la porte Est qui conduit vers la Chine. |

||

Karakorum est ouverte à tous les cultes<ref>[[Guillaume de Rubrouck]] indique : {{citation|Là sont douze temples d'idolâtres de diverses nations, et deux mosquées de sarrasins où ils font profession de la secte de Mahomet, puis une église de chrétiens au bout de la ville, qui est ceinte de murailles faites de terre}} dans ''Deux Voyages en Asie au {{s-|XIII|e}}, par Guillaume de Rubriquis, envoyé de saint Louis, et Marco Polo, marchand vénitien'', lisible sur [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81555h/f110.image Gallica], {{p.|120}}.</ref> et tous les peuples de l’Empire. Ses habitants sont d’ailleurs presque tous des étrangers, car les Mongols refusent la sédentarisation. Deux grands quartiers dominent : celui des Chinois et celui des Sarrasins, pour l’essentiel des artisans et artistes. La capitale mongole montre une grande qualité de vie. Les archéologues y ont repéré des systèmes de chauffage par air chaud, des canaux |

Karakorum est ouverte à tous les cultes<ref>[[Guillaume de Rubrouck]] indique : {{citation|Là sont douze temples d'idolâtres de diverses nations, et deux mosquées de sarrasins où ils font profession de la secte de Mahomet, puis une église de chrétiens au bout de la ville, qui est ceinte de murailles faites de terre}} dans ''Deux Voyages en Asie au {{s-|XIII|e}}, par Guillaume de Rubriquis, envoyé de saint Louis, et Marco Polo, marchand vénitien'', lisible sur [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81555h/f110.image Gallica], {{p.|120}}.</ref> et tous les peuples de l’Empire. Ses habitants sont d’ailleurs presque tous des étrangers, car les Mongols refusent la sédentarisation. Deux grands quartiers dominent : celui des Chinois et celui des [[Sarrasins]], pour l’essentiel des artisans et artistes. La capitale mongole montre une grande qualité de vie. Les archéologues y ont repéré des systèmes de chauffage par air chaud, des canaux d’[[irrigation]] et d’adduction d’eau. L’agriculture apparaît à proximité de la cité<ref>Jean Paul Roux, ''Histoire de l'Empire mongol'', Paris, Fayard, 2008, {{p.|272}}.</ref> pour nourrir les habitants, mais Karakorum dépend des importations agricoles venues de Chine. |

||

Le palais impérial, appelé Qarchi (« château ») par les Mongols et Wan-an kung (« palais des Mille Tranquillités ») par les Chinois, s’élève au centre d’une cour qu’entourent plusieurs enceintes, la plus grande mesurant {{unité|200|mètres}} sur 225. Un tertre haut de {{unité|28|mètres}} accueille la yourte impériale. Guillaume de Rubrouck rapporte que le palais en lui-même adopte un plan basilical à cinq nefs, séparées par de gros piliers en bois. Le grand khan siège au chevet, assis comme un dieu au-dessus des sujets sur un podium avec deux escaliers d'accès<ref>{{harvsp|Rubrouck|1997|p=169}}</ref>. Mais le palais mongol reste dans l'ensemble très simple. Il traduit les premiers pas hésitants d’un peuple qui ignore encore tout de l’architecture et de l’urbanisme<ref>{{harvsp|Roux|1993|p=273}}</ref> |

Le palais impérial, appelé Qarchi (« château ») par les Mongols et Wan-an kung (« palais des Mille Tranquillités ») par les Chinois, s’élève au centre d’une cour qu’entourent plusieurs enceintes, la plus grande mesurant {{unité|200|mètres}} sur 225. Un tertre haut de {{unité|28|mètres}} accueille la [[yourte]] impériale. Guillaume de Rubrouck rapporte que le palais en lui-même adopte un plan basilical à cinq nefs, séparées par de gros piliers en bois. Le grand khan siège au chevet, assis comme un dieu au-dessus des sujets sur un podium avec deux escaliers d'accès<ref>{{harvsp|Rubrouck|1997|p=169}}.</ref>. Mais le palais mongol reste dans l'ensemble très simple. Il traduit les premiers pas hésitants d’un peuple qui ignore encore tout de l’architecture et de l’urbanisme<ref>{{harvsp|Roux|1993|p=273}}.</ref> |

||

En 1256 [[Möngke]], le quatrième grand khan, fait construire une immense [[Stūpa|stupa]] de cinq étages, haute de cent mètres, qui révèle les faveurs que les Mongols accordent au [[bouddhisme]]. |

En 1256 [[Möngke]], le quatrième grand khan, fait construire une immense [[Stūpa|stupa]] de cinq étages, haute de cent mètres, qui révèle les faveurs que les Mongols accordent au [[bouddhisme]]. |

||

=== Destin ultérieur === |

=== Destin ultérieur === |

||

[[Fichier:Kharkorum_silver_tree1.jpg| |

[[Fichier:Kharkorum_silver_tree1.jpg|vignette|droite|Fontaine de l'arbre d'argent (reconstitution moderne).]] |

||

Dans les années 1260, [[Kubilai Khan|Kubilai]], cinquième grand khan, transfère la capitale impériale en Chine, dans l'ancienne capitale des [[Dynastie Jin (1115-1234)|Jin]], Zhongdu, à laquelle il donne le nom de [[ |

Dans les années 1260, [[Kubilai Khan|Kubilai]], cinquième grand khan, transfère la capitale impériale en Chine, dans l'ancienne capitale des [[Dynastie Jin (1115-1234)|Jin]], Zhongdu, à laquelle il donne le nom de [[Cambaluc]] (Khanbalik) (en [[vieux turc]]) ou Dadu (en chinois), l'actuelle [[Pékin]], devenant le premier empereur de la [[dynastie Yuan]] en 1271. |

||

Karakorum souffre durant la [[ |

Karakorum souffre durant la [[guerre civile toluid]], de succession, qui oppose, après la mort de Möngke, Kubilai à son frère [[Ariq Boqa]], resté à Karakoroum, de 1260 à 1264, puis des guerres entre Kubilai et [[Qaïdu]]. |

||

La ville connaît une période de prospérité au début du {{s-|XIV|e}}. Après la fin de la dynastie Yuan en 1368, elle sert de résidence à [[Ayourchiridhara|Biligtü Khan]]. En 1388, les troupes [[Dynastie Ming|Ming]] prennent et détruisent la ville. |

La ville connaît une période de prospérité au début du {{s-|XIV|e}}. Après la fin de la dynastie Yuan, en 1368, elle sert de résidence à [[Ayourchiridhara|Biligtü Khan]]. En 1388, les troupes [[Dynastie Ming|Ming]] prennent et détruisent la ville. |

||

Karakorum est habitée au début du {{s-|XVI|e}}, époque où [[Dayan Khan]] en fait sa capitale. Dans les années qui suivent, la ville change de mains à plusieurs reprises durant les guerres entre [[ |

Karakorum est habitée au début du {{s-|XVI|e}}, époque où [[Dayan Khan]] en fait sa capitale. Dans les années qui suivent, la ville change de mains à plusieurs reprises durant les guerres entre [[Oïrats]] et [[Bordjiguines]] et est finalement définitivement abandonnée. |

||

=== Le sanctuaire bouddhique de l'Erdene Zuu === |

=== Le sanctuaire bouddhique de l'Erdene Zuu === |

||

En 1585, un monastère [[bouddhique]] est construit non loin du site de la ville, l'[[Erdene Zuu]], sur ordre du prince [[Abadai Khan]] juste à l'extérieur de l'enceinte des ruines de Karakorum. |

En 1585, un monastère [[Bouddhisme|bouddhique]] est construit non loin du site de la ville, l'[[Erdene Zuu]], sur ordre du prince [[Abadai Khan]] juste à l'extérieur de l'enceinte des ruines de Karakorum. |

||

Durant des siècles, [[Erdene Zuu]] a été le sanctuaire religieux le plus important de [[Mongolie]]. |

Durant des siècles, [[Erdene Zuu]] a été le sanctuaire religieux le plus important de [[Mongolie]]. |

||

Au début du {{s-|XX|e}}, on compte plus de 700 |

Au début du {{s-|XX|e}}, on compte plus de {{unité|700|temples}} et habitations (à l'extérieur de l'enceinte) pour près d'un millier de moines. Partiellement détruit dans les années 1930 par [[Armée rouge|l'armée soviétique]], le site a été restauré à la fin du siècle et a retrouvé en partie son aspect religieux. |

||

== Le site actuel == |

== Le site actuel == |

||

| ⚫ | |||

{{clr}} |

|||

=== Les fouilles archéologiques === |

=== Les fouilles archéologiques === |

||

{{...}} |

{{...}} |

||

=== Lieux et monuments === |

=== Lieux et monuments === |

||

==== Le monastère ==== |

|||

<gallery> |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

;Les tortues |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

</gallery> |

|||

=== |

==== Les tortues ==== |

||

| ⚫ | |||

<gallery> |

<gallery> |

||

Turtle-Karakorum.jpg|Tortue de pierre ([[Bìxì]], un des [[Neuf fils du dragon]] dans la [[mythologie chinoise]]) et muraille du monastère d'[[Erdene Zuu]]. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Karakorum_-_Tortue_Sud.jpg|[[Bìxì]] - Sud. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

</gallery> |

</gallery> |

||

| Ligne 92 : | Ligne 93 : | ||

== Annexes == |

== Annexes == |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* {{ouvrage|auteur1=[[Jean-Paul Roux (historien)|Jean-Paul Roux]]|titre=Histoire de l'Empire mongol|lieu=Paris|éditeur=Fayard|année=2008|pages=270-274}} |

* {{ouvrage|auteur1=[[Jean-Paul Roux (historien)|Jean-Paul Roux]]|titre=Histoire de l'Empire mongol|lieu=Paris|éditeur=Fayard|année=2008|pages=270-274}}. |

||

* {{article|lang=en|auteur1=Naimsraïn Ser-Ödjav|titre=Treasures of Mongolia : Karakorum|revue=Courrier de l'UNESCO|mois=mars|année=1986|lire en ligne=http://findarticles.com/p/articles/mi_m1310/is_1986_March/ai_4153135/}} |

* {{article|lang=en|auteur1=Naimsraïn Ser-Ödjav|titre=Treasures of Mongolia : Karakorum|revue=Courrier de l'UNESCO|mois=mars|année=1986|lire en ligne=http://findarticles.com/p/articles/mi_m1310/is_1986_March/ai_4153135/}}. |

||

* {{lien web|lang=en|auteur=Daniel Waugh|titre=Karakorum|url=http://depts.washington.edu/silkroad/cities/karakorum/karakorum.html|site=[[Université de Washington]]}} |

* {{lien web|lang=en|auteur=Daniel Waugh|titre=Karakorum|url=http://depts.washington.edu/silkroad/cities/karakorum/karakorum.html|site=[[Université de Washington]]}}. |

||

* {{ouvrage|lien auteur1=Guillaume de Rubrouck|prénom1=Guillaume|nom1=de Rubrouck|titre=Voyage dans l' |

* {{ouvrage|lien auteur1=Guillaume de Rubrouck|prénom1=Guillaume|nom1=de Rubrouck|titre=Voyage dans l'Empire mongol. 1253-1255 |éditeur=Imprimerie nationale|année=1997}}. |

||

* {{ouvrage|auteur1=Guillaume de Rubrouck|auteur2=Marco Polo|titre=Deux voyages en Asie au {{s-|XIII}} par Guill. de Rubruquis envoyé de Saint Louis et Marco Polo marchand Vénitien|collection=Voyages dans tous les mondes|éditeur=C. Delagrave|lieu=Paris|date=1888|lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81555h/}} |

* {{ouvrage|auteur1=Guillaume de Rubrouck|auteur2=Marco Polo|titre=Deux voyages en Asie au {{s-|XIII}} par Guill. de Rubruquis envoyé de Saint Louis et Marco Polo marchand Vénitien|collection=Voyages dans tous les mondes|éditeur=C. Delagrave|lieu=Paris|date=1888|lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k81555h/}}. |

||

=== Articles connexes === |

|||

{{Autres projets|Commons=Category:Karakorum}} |

|||

* [[Khara-Khoto]] |

|||

* [[Por-Bajyn]] |

|||

* [[Shangdu (Yuan)]] |

|||

* {{Lien|langue=en|trad=Otuken|fr=Otuken}} |

|||

* {{Lien|langue=en|trad=Architecture of Mongolia|fr=Architecture de Mongolie}} |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* {{lien web|lang=mn-Cyrl|url=http://erdenezuu.mn/|titre=ЦАХИМ ХУУДАС ШИНЭЧЛЭГДЭЖ БАЙНА}}, Site internet du monastère de l'Erdene Zuu |

* {{lien web|lang=mn-Cyrl|url=http://erdenezuu.mn/|titre=ЦАХИМ ХУУДАС ШИНЭЧЛЭГДЭЖ БАЙНА}}, Site internet du monastère de l'Erdene Zuu. |

||

* {{autorité}} |

* {{autorité}} |

||

Dernière version du 6 mars 2024 à 17:54

| Karakorum | ||

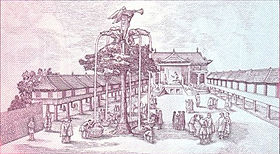

La fontaine Arbre d'Argent réalisée par Guillaume, orfèvre de Paris, sur les billets mongols de 5 000 et 10 000 tögrög. | ||

| Localisation | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| ovorhangay | ||

| Coordonnées | 47° 11′ 53″ nord, 102° 49′ 16″ est | |

| Altitude | 1 474 m | |

| Géolocalisation sur la carte : Mongolie

| ||

| modifier |

||

Karakorum ou Qaraqorum (mongol : ᠬᠠᠷᠠᠬᠣᠷᠣᠮ, VPMC : qaraqorom, cyrillique : Хар хорум ou Каракорум, MNS : karakorum) est une ancienne cité fondée en 1235 par Ögedeï pour être la capitale de l'Empire mongol[1], jusqu’au choix par Kubilai Khan de Khanbalik (actuelle Pékin) après 1260.

Ses ruines sont situées en Mongolie, près de la ville de Kharkhorin et non loin du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu, au nord-est de la province d’Övörkhangai.

Population[modifier | modifier le code]

Sa population en 2003 était de 8 977 habitants.

Historique[modifier | modifier le code]

Karakorum de Gengis Khan à Ögödei[modifier | modifier le code]

Au début du XIIIe siècle, Gengis Khan établit la domination des Mongols sur un territoire qui s'étend du Pacifique à la mer Caspienne, fondant un empire comprenant les steppes de Mongolie, la Corée, la Chine du Nord et une partie de l'Asie centrale. Cet empire est d'abord dépourvu d'une capitale car les Mongols sont des nomades.

Vers 1220, Gengis Khan établit son camp de base, y laissant femmes et administration centrale durant ses campagnes militaires, sur le site de Karakorum (nom signifiant “rocher noir”[2]), situé au pied des monts Khangaï sur la rive gauche de l’Orkhon, affluent de la Selenga. Karakorum est un site significatif, à quelque 25 km de l’ancienne capitale ouïghoure Qara Balgassun (VIIIe siècle)[3].

Gengis Khan meurt en 1227 et son fils Ögedeï lui succède, qui vers 1235 fait commencer les travaux de transformation du camp de Karakorum en une ville-capitale.

La capitale de l'Empire mongol (années 1230 à 1260)[modifier | modifier le code]

Une muraille est édifiée, car c’était le symbole de toute ville. Plus tard, Marco Polo mentionne un simple remblai de terre et Guillaume de Rubrouck un mur de briques. Quatre portes s'ouvrent sur les quatre points cardinaux. Deux énormes statues en granit représentant des tortues, avec des inscriptions de style sinisant[4], ornent la porte Est qui conduit vers la Chine.

Karakorum est ouverte à tous les cultes[5] et tous les peuples de l’Empire. Ses habitants sont d’ailleurs presque tous des étrangers, car les Mongols refusent la sédentarisation. Deux grands quartiers dominent : celui des Chinois et celui des Sarrasins, pour l’essentiel des artisans et artistes. La capitale mongole montre une grande qualité de vie. Les archéologues y ont repéré des systèmes de chauffage par air chaud, des canaux d’irrigation et d’adduction d’eau. L’agriculture apparaît à proximité de la cité[6] pour nourrir les habitants, mais Karakorum dépend des importations agricoles venues de Chine.

Le palais impérial, appelé Qarchi (« château ») par les Mongols et Wan-an kung (« palais des Mille Tranquillités ») par les Chinois, s’élève au centre d’une cour qu’entourent plusieurs enceintes, la plus grande mesurant 200 mètres sur 225. Un tertre haut de 28 mètres accueille la yourte impériale. Guillaume de Rubrouck rapporte que le palais en lui-même adopte un plan basilical à cinq nefs, séparées par de gros piliers en bois. Le grand khan siège au chevet, assis comme un dieu au-dessus des sujets sur un podium avec deux escaliers d'accès[7]. Mais le palais mongol reste dans l'ensemble très simple. Il traduit les premiers pas hésitants d’un peuple qui ignore encore tout de l’architecture et de l’urbanisme[8]

En 1256 Möngke, le quatrième grand khan, fait construire une immense stupa de cinq étages, haute de cent mètres, qui révèle les faveurs que les Mongols accordent au bouddhisme.

Destin ultérieur[modifier | modifier le code]

Dans les années 1260, Kubilai, cinquième grand khan, transfère la capitale impériale en Chine, dans l'ancienne capitale des Jin, Zhongdu, à laquelle il donne le nom de Cambaluc (Khanbalik) (en vieux turc) ou Dadu (en chinois), l'actuelle Pékin, devenant le premier empereur de la dynastie Yuan en 1271.

Karakorum souffre durant la guerre civile toluid, de succession, qui oppose, après la mort de Möngke, Kubilai à son frère Ariq Boqa, resté à Karakoroum, de 1260 à 1264, puis des guerres entre Kubilai et Qaïdu.

La ville connaît une période de prospérité au début du XIVe siècle. Après la fin de la dynastie Yuan, en 1368, elle sert de résidence à Biligtü Khan. En 1388, les troupes Ming prennent et détruisent la ville.

Karakorum est habitée au début du XVIe siècle, époque où Dayan Khan en fait sa capitale. Dans les années qui suivent, la ville change de mains à plusieurs reprises durant les guerres entre Oïrats et Bordjiguines et est finalement définitivement abandonnée.

Le sanctuaire bouddhique de l'Erdene Zuu[modifier | modifier le code]

En 1585, un monastère bouddhique est construit non loin du site de la ville, l'Erdene Zuu, sur ordre du prince Abadai Khan juste à l'extérieur de l'enceinte des ruines de Karakorum.

Durant des siècles, Erdene Zuu a été le sanctuaire religieux le plus important de Mongolie.

Au début du XXe siècle, on compte plus de 700 temples et habitations (à l'extérieur de l'enceinte) pour près d'un millier de moines. Partiellement détruit dans les années 1930 par l'armée soviétique, le site a été restauré à la fin du siècle et a retrouvé en partie son aspect religieux.

Le site actuel[modifier | modifier le code]

Les fouilles archéologiques[modifier | modifier le code]

Lieux et monuments[modifier | modifier le code]

Le monastère[modifier | modifier le code]

-

Vue de la ville de Karakorum

-

Vue de l'Erdene Zuu

-

Les 108 stupas entourant le monastère d'Erdene Zuu

Les tortues[modifier | modifier le code]

Quatre tortues de pierre (bìxì) déterminent les limites de l'ancienne capitale et sont censées la protéger.

-

Tortue de pierre (Bìxì, un des Neuf fils du dragon dans la mythologie chinoise) et muraille du monastère d'Erdene Zuu.

-

Bìxì - Nord.

-

Bìxì - Sud.

-

Les stupas entourant le monastère d'Erdene Zuu.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Marie Favereau : La Hordechap. "L'ascension de Temüjin,2023, Éd. Perrin, (ISBN 978-2262099558)

- Paul Pelliot, Notes on Marco Polo, vol. 1, p. 166, qara (cf. mongol хар) : « noir » et qorum (cf. mongol Хорум) : « rocher » en turc médiéval. Même étymologie pour le Karakoram.

- Jean Paul Roux, Histoire de l'Empire mongol, Paris, Fayard, 2008, p. 270.

- Jean Paul Roux, Histoire de l'Empire mongol, Paris, Fayard, 2008, p. 271.

- Guillaume de Rubrouck indique : « Là sont douze temples d'idolâtres de diverses nations, et deux mosquées de sarrasins où ils font profession de la secte de Mahomet, puis une église de chrétiens au bout de la ville, qui est ceinte de murailles faites de terre » dans Deux Voyages en Asie au XIIIe siècle, par Guillaume de Rubriquis, envoyé de saint Louis, et Marco Polo, marchand vénitien, lisible sur Gallica, p. 120.

- Jean Paul Roux, Histoire de l'Empire mongol, Paris, Fayard, 2008, p. 272.

- Rubrouck 1997, p. 169.

- Roux 1993, p. 273.

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Jean-Paul Roux, Histoire de l'Empire mongol, Paris, Fayard, , 270-274 p..

- (en) Naimsraïn Ser-Ödjav, « Treasures of Mongolia : Karakorum », Courrier de l'UNESCO, (lire en ligne).

- (en) Daniel Waugh, « Karakorum », sur Université de Washington.

- Guillaume de Rubrouck, Voyage dans l'Empire mongol. 1253-1255, Imprimerie nationale, .

- Guillaume de Rubrouck et Marco Polo, Deux voyages en Asie au XIIIe siècle par Guill. de Rubruquis envoyé de Saint Louis et Marco Polo marchand Vénitien, Paris, C. Delagrave, coll. « Voyages dans tous les mondes », (lire en ligne).

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- (mn-Cyrl) « ЦАХИМ ХУУДАС ШИНЭЧЛЭГДЭЖ БАЙНА », Site internet du monastère de l'Erdene Zuu.