« Blackface » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

Si Griezmann et Lambert ont commis des actes racistes, cela doit d'abord être démontré, voire jugé. En l'état, il s'agit de diffamation. |

||

| Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||

Jusqu'à la fin du {{s|xix|e}}, le minstrel show est le spectacle populaire dominant aux États-Unis, et jouit également d'une forte notoriété au [[Royaume-Uni]] et dans d'autres contrées d'[[Europe]]<ref>{{harvsp|Strausbaugh|2006|p=126}}.</ref>. Lorsque le minstrel show se met à décliner, le ''blackface'' apparait dans le [[vaudeville (théâtre)|vaudeville]], où il redevient un simple numéro<ref name="Strausbaugh 130131"/>. Le ''blackface'' est très présent dans les films au moins jusqu'à la fin des [[années 1930]], et le ''blackface'' de la série radiophonique ''[[Amos 'n' Andy]]'' dure jusqu'aux [[années 1950]]<ref>{{harvsp|Strausbaugh|2006|p=225}}.</ref>. Le ''blackface'' amateur de ministrel shows reste populaire au moins jusqu'aux années 1950<ref>{{harvsp|Strausbaugh|2006|p=145–149}}.</ref>. |

Jusqu'à la fin du {{s|xix|e}}, le minstrel show est le spectacle populaire dominant aux États-Unis, et jouit également d'une forte notoriété au [[Royaume-Uni]] et dans d'autres contrées d'[[Europe]]<ref>{{harvsp|Strausbaugh|2006|p=126}}.</ref>. Lorsque le minstrel show se met à décliner, le ''blackface'' apparait dans le [[vaudeville (théâtre)|vaudeville]], où il redevient un simple numéro<ref name="Strausbaugh 130131"/>. Le ''blackface'' est très présent dans les films au moins jusqu'à la fin des [[années 1930]], et le ''blackface'' de la série radiophonique ''[[Amos 'n' Andy]]'' dure jusqu'aux [[années 1950]]<ref>{{harvsp|Strausbaugh|2006|p=225}}.</ref>. Le ''blackface'' amateur de ministrel shows reste populaire au moins jusqu'aux années 1950<ref>{{harvsp|Strausbaugh|2006|p=145–149}}.</ref>. |

||

En France, cette pratique raciste perdure, notamment au près de certaines célébrités, telles qu'[[Antoine Griezmann]] "déguisé" en basketteur noir des années 1980 ou [[Jonathan Lambert]] "déguisé" en [[Audrey Pulvar]] dans l'une des émissions de [[Laurent Ruquier]], [[On n'est pas couché]]. |

|||

== Références == |

== Références == |

||

Version du 18 décembre 2017 à 14:00

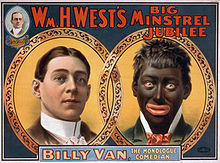

Le blackface est une forme théâtrale de maquillage pratiquée dans les minstrel shows, puis dans le vaudeville, dans lequel le comédien incarne une caricature stéréotypée de personne noire.

Après avoir gagné en popularité au xixe siècle, le blackface se distingue du minstrel show et devient un mouvement à part entière au début du xxe siècle, jusqu'à disparaître à partir des années 1960 à la suite du mouvement afro-américain des droits civiques.

Histoire

L'origine précise du blackface est incertaine. John Strausbaugh l'inclut dans la tradition d'exhiber les Noirs pour amuser les blancs qui remonte au moins à 1441, lorsque les esclaves ouest-africains furent exposés au Portugal[1]. Le théâtre élisabéthain et le théâtre jacobéen ont souvent mis en scène des personnages noirs, notamment dans Othello ou le Maure de Venise de Shakespeare (1604)[2]. Cependant, les pièces de cette époque ne présentent pas la caricature des traits supposés innés des Noirs caractéristique du blackface[1].

Lewis Hallam Jr., un acteur blanc grimé de maquillage blackface, amène le blackface dans la culture théâtrale des États-Unis en jouant le rôle de « Mungo », un Noir ivre dans The Padlock, une pièce britannique qui fait sa première à New York le [3]. À la suite du succès remarqué de la pièce, d'autres comédiens adoptent ce style. La popularité des clowns blackface aux États-Unis remonte au moins aux années 1810[4]. De 1822 à 1823, le comédien britannique Charles Mathews part en tournée aux États-Unis ; à son retour il apporte une touche « noire » dans son répertoire de portraits britanniques régionaux qu'il inclut dans son nouveau spectacle, A Trip to America, dans lequel Mathews chante un populaire chant de libération des esclaves noirs, Possum up a Gum Tree[5]. En 1823, Edwin Forrest joue un Noir d'une plantation, et George Washington Dixon bâtit sa carrière autour du blackface en 1828[5],[6].

C'est cependant un autre comédien blanc, Thomas D. Rice, qui va véritablement populariser le blackface. Il introduit la chanson Jump Jim Crow et l'accompagne d'une danse dans sa pièce en 1828, ce qui l'érige au rang de vedette en 1832[7],[8]. Rice parcourt les États-Unis, sous le nom de scène « Daddy Jim Crow ». Le nom Jim Crow deviendra étroitement rattaché à la ségrégation raciale, et donnera son nom aux lois Jim Crow qui ont codifié la ré-institutionnalisation de la ségrégation raciale après la Reconstruction[9].

Dans les années 1830 et 1840, le blackface mêle parodie, chansons comiques et danses énergiques. Initialement confinés à des lieux peu réputés, Rice et ses pairs se mettent à jouer en entracte dans des théâtres plus renommés au fur et à mesure de la hausse de popularité du blackface. Les stéréotypes du personnage blackface se développent : bouffon, paresseux, superstitieux, peureux, lascif, voleur, menteur, et écorchant la langue anglaise. Les premiers comédiens blackface sont tous des hommes, ils se travestissent également en femmes noires qui sont souvent dépeintes soit laides et grotesquement masculines, soit en corpulentes matrones (mammy), soit en provocatrices sexuelles. Le théâtre américain des années 1930, dans lequel le blackface émerge, intègre d'autres stéréotypes comiques similaires comme le Yankee débrouillard et le Frontiersman surhumain[10]. Les théâtres américain et britannique de la fin du xixe siècle et du début du xxe siècle, derniers temps de prospérité du blackface[11], comprennent de nombreux autres stéréotypes comiques, souvent basés sur des peuples : le Juif vénal et calculateur, l'Irlandais alcoolique et bagarreur, l'Italien suave, l'Allemand bourru, et le péquenaud rural et naïf[12],[13].

De 1830 à 1840, le blackface se joue en solo ou en duo, parfois en trio. Les troupes ambulantes qui vont plus tard caractériser le blackface minstrelsy se produisent uniquement dans le minstrel show[14]. Alors que le blackface est jusque là cantonné à l'entracte ou à un simple numéro, les Virginia Minstrels réalisent le premier minstrel show entièrement dédié au blackface, à New York en 1843[15],[16]. Leur spectacle, sans réelle structure, avec les musiciens assis en demi-cercle, un joueur de tambourin à une extrémité et un joueur d'os à l'autre, va placer les codes de ce qui deviendra bientôt le standard du premier acte d'un minstrel show classique à trois actes[17]. Dès 1852, le simple sketch satirique qui faisait le blackface depuis des décennies se développe en une farce en un seul acte, souvent utilisé comme troisième acte du minstrel show[18]. Les morceaux du compositeur Stephen Foster sont proéminents dans les spectacles blackface de cette période. Les minstrel shows mettent en scène des comédiens blancs grimés en Noirs, livrant leur propre interprétation de la musique et du dialecte noirs.

Jusqu'à la fin du xixe siècle, le minstrel show est le spectacle populaire dominant aux États-Unis, et jouit également d'une forte notoriété au Royaume-Uni et dans d'autres contrées d'Europe[19]. Lorsque le minstrel show se met à décliner, le blackface apparait dans le vaudeville, où il redevient un simple numéro[11]. Le blackface est très présent dans les films au moins jusqu'à la fin des années 1930, et le blackface de la série radiophonique Amos 'n' Andy dure jusqu'aux années 1950[20]. Le blackface amateur de ministrel shows reste populaire au moins jusqu'aux années 1950[21].

Références

- Strausbaugh 2006, p. 35–36.

- Strausbaugh 2006, p. 62.

- (en) Nick Tosches, Where Dead Voices Gather, Back Bay, (ISBN 0316895377), p. 10.

- Strausbaugh 2006, p. 68.

- (en) Edwin G. Burrows et Mike Wallace, Gotham: A History of New York City to 1898, New York, Oxford University Press, , p. 489.

- Strausbaugh 2006, p. 74 sqq.

- (en) Eric Lott, Love and Theft : Blackface Minstrelsy and the American Working Class, New York, Oxford University Press, (ISBN 0-19-507832-2), p. 211.

- Strausbaugh 2006, p. 67.

- (en) Ronald L. F. Davis, « Creating Jim Crow », sur The History of Jim Crow online, New York Life (consulté le ).

- Strausbaugh 2006, p. 27.

- Strausbaugh 2006, p. 130–131.

- Strausbaugh 2006, p. 131.

- (en) Michael C. O'Neill, « O'Neill's Ireland: Old Sod or Blarney Bog? », sur Laconics (eOneill.com), (consulté le ).

- Toll 1974, p. 30.

- La même année, Edwin Pearce Christy fait plus ou moins la même chose à Buffalo, apparemment indépendamment.

- Strausbaugh 2006, p. 102–103.

- Toll 1974, p. 51–52.

- Toll 1974, p. 56–57.

- Strausbaugh 2006, p. 126.

- Strausbaugh 2006, p. 225.

- Strausbaugh 2006, p. 145–149.

Voir aussi

Bibliographie

- (en) John Strausbaugh, Black Like You : Blackface, Whiteface, Insult and Imitation in American Popular Culture, Jeremy P. Tarcher / Penguin, (ISBN 1585424986)

- (en) Robert C. Toll, Blacking Up : The Minstrel Show in Nineteenth-century America, New York, Oxford University Press, (ISBN 0-8195-6300-5).