« Hébrides » : différence entre les versions

alambiqué |

|||

| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||

}} |

}} |

||

Les '''Hébrides''' ([[français]] [[h muet]], [[gaélique écossais]] ''{{lang|gd|Na h-Innse Gall}}'' et [[anglais]] {{anglais|Hebrides}}) sont |

Les '''Hébrides''' ([[français]] [[h muet]], [[gaélique écossais]] ''{{lang|gd|Na h-Innse Gall}}'' et [[anglais]] {{anglais|Hebrides}}) sont un [[archipel]] du [[Royaume-Uni]] baigné par la [[mer d'Écosse]]. Ces îles comprennent les [[Hébrides intérieures]] (en gaélique ''{{lang|gd|Na h-Eileanan a-staigh}}'') et les [[Hébrides extérieures]] (engaélique ''{{lang|gd|Na h-Eileanan Siar}}''), séparées par la [[mer des Hébrides]] et le [[The Minch|Petit Minch]]. Ces îles ont une longue histoire de peuplement remontant au [[Mésolithique]] et leurs cultures ont été successivement influencées par les peuples de langues [[Langues celtiques|celtiques]], [[vieux norrois|nordiques]] et [[Anglais|anglophones]]. Cette diversité se traduit dans la [[toponymie]]. |

||

Les Hébrides ont été une grande source d’inspiration de la [[littérature en gaélique écossais]] et de la musique gaélique. Aujourd'hui, l'économie des îles dépend de petites [[Exploitation agricole|exploitations agricoles]], de la [[Pêche (halieutique)|pêche]], du [[tourisme]], de l'[[industrie pétrolière]] et des [[Énergie renouvelable|énergies renouvelables]]. Les Hébrides ont une moindre biodiversité que celle de l'Écosse continentale, mais abritent une présence significative de phoques et d'oiseaux de mer. |

Les Hébrides ont été une grande source d’inspiration de la [[littérature en gaélique écossais]] et de la musique gaélique. Aujourd'hui, l'économie des îles dépend de petites [[Exploitation agricole|exploitations agricoles]], de la [[Pêche (halieutique)|pêche]], du [[tourisme]], de l'[[industrie pétrolière]] et des [[Énergie renouvelable|énergies renouvelables]]. Les Hébrides ont une moindre biodiversité que celle de l'Écosse continentale, mais abritent une présence significative de phoques et d'oiseaux de mer. |

||

Version du 5 février 2018 à 12:53

| Hébrides Na h-Innse Gall (gd) Hebrides (en) | ||

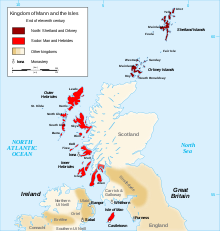

Carte des Hébrides intérieures (en rouge) et extérieures (en jaune). | ||

| Géographie | ||

|---|---|---|

| Pays | ||

| Archipel | Îles britanniques | |

| Localisation | Mers intérieures de la côte ouest de l'Écosse et océan Atlantique | |

| Coordonnées | 57° N, 7° O | |

| Superficie | 7 285 km2 | |

| Nombre d'îles | Plus de 150 | |

| Île(s) principale(s) | Lewis et Harris, Skye, Mull, Islay, Jura, North Uist, South Uist | |

| Point culminant | Sgùrr Alasdair (993 m sur Skye) | |

| Géologie | Îles continentales | |

| Administration | ||

| Nation constitutive | ||

| Council area | Highland, Argyll and Bute, Hébrides extérieures | |

| Démographie | ||

| Population | 53 128 hab. (2011) | |

| Densité | 7,29 hab./km2 | |

| Plus grande ville | Stornoway | |

| Autres informations | ||

| Découverte | Préhistoire | |

| Fuseau horaire | UTC±00:00 | |

| Géolocalisation sur la carte : Royaume-Uni

| ||

| modifier |

||

Les Hébrides (français h muet, gaélique écossais Na h-Innse Gall et anglais Hebrides) sont un archipel du Royaume-Uni baigné par la mer d'Écosse. Ces îles comprennent les Hébrides intérieures (en gaélique Na h-Eileanan a-staigh) et les Hébrides extérieures (engaélique Na h-Eileanan Siar), séparées par la mer des Hébrides et le Petit Minch. Ces îles ont une longue histoire de peuplement remontant au Mésolithique et leurs cultures ont été successivement influencées par les peuples de langues celtiques, nordiques et anglophones. Cette diversité se traduit dans la toponymie.

Les Hébrides ont été une grande source d’inspiration de la littérature en gaélique écossais et de la musique gaélique. Aujourd'hui, l'économie des îles dépend de petites exploitations agricoles, de la pêche, du tourisme, de l'industrie pétrolière et des énergies renouvelables. Les Hébrides ont une moindre biodiversité que celle de l'Écosse continentale, mais abritent une présence significative de phoques et d'oiseaux de mer.

Toponymie

La plus ancienne référence écrite qui nous soit parvenue concernant les îles est de Pline l'Ancien dans son Histoire naturelle, où il affirme qu'il y a trente Hebudes, et fait une référence distincte à Dumna, qui, selon William J. Watson, désignerait sans équivoque les Hébrides extérieures. Quatre vingts ans plus tard environ, en 140-150 EC, Ptolémée, décrivant les récentes expéditions navales d’Agricola, écrivait qu'il y avait cinq Ebudes (qui pouvait désigner les Hébrides intérieures) et Dumna[1], [2],[3]. Des textes ultérieurs en latin classique, par des écrivains tels que Solin, utilisaient les formes Hebudes et Hæbudes[4]

Le nom Ebudes cité par Ptolémée peut être pré-celtique[3]. Islay est l’Epidion de Ptolémée[5], l'utilisation du "p" s'apparentant à des langues brittoniques ou un nom de tribu picte, Epidii[6], bien que la racine ne soit pas gaélique[7]. Alex Woolf a suggéré que Ebudes pourrait être « une tentative irlandaise de reproduire phonétiquement le mot Epidii plutôt que de le traduire et que le nom de la tribu pourrait provenir de la racine epos qui signifie « cheval »[8]. Watson souligne également la relation possible entre Ebudes et l'ancien nom tribal irlandais Ibdaig pour Ulaid, ou le nom d'un roi Iubdán enregistré dans la Silva Gadelica[3].

Les noms des autres îles reflètent leur histoire linguistique complexe. La plupart sont nordiques ou gaéliques, mais les racines de plusieurs autres peuvent avoir une origine pré-celtique[3]. Saint Adamnan, abbé d'Iona au VIIe siècle, répertorie Colonsay comme Colosus et Tiree comme Ethica, les deux pouvant être des noms pré-celtiques[9] L’étymologie de Skye (en) est complexe et peut également avoir une racine pré-celtique[7]. Lewis serait Ljoðhús en vieux norrois et, même si diverses suggestions ont été faites quant à son sens nordique (tel que « maison de la chanson »)[10], ces références nordiques sont discutables et le nom ne serait pas non plus d'origine gaélique[7].

La première liste écrite complète des noms des îles Hébrides a été réalisée par Donald Monro en 1549, qui dans certains cas fournit également la plus ancienne forme écrite du nom de l'île. Voir les tableaux récapitulatifs dans les articles : Liste des îles des Hébrides intérieures (en) et Liste des îles des Hébrides extérieures (en).

Géographie

Topographie

Les Hébrides peuvent être divisées en deux groupes principaux d’îles, séparés l'un de l'autre par The Minch au nord, le détroit The Little Minch au centre et la mer des Hébrides au sud. Au total, les îles ont une superficie d'environ 7 285 km2 et une population de 53 128 habitants[11].

- Les Hébrides intérieures se trouvent près de l'Écosse continentale et comprennent notamment les îles Islay, Jura, Skye, Mull, Raasay, Staffa et les îles Small. Le recensement de 2011 indique que trente-sept de ces îles ont des résidents à l’année, soit une population de 15 105 habitants pour les îles rattachées au council area d’Argyll and Bute et de 10 349 habitants pour celles rattachées à celui de Highland, soit un total de 25 444 habitants[11].

- Les Hébrides extérieures forment une bande de plus de cent îles et îlots situés à environ 65 km à l'ouest de l'Écosse continentale. Les îles principales sont Barra, Benbecula, Berneray, South Uist, Saint-Kilda et l’île de Lewis et Harris. Cette dernière est géographiquement une seule île, avec Lewis au nord et Harris au sud. C’est la plus grande île d’Écosse et la troisième des îles britanniques, après la Grande-Bretagne et l’Irlande[12]. Le recensement de 2011 indique que quatorze de ces îles ont des résidents à l’année, soit une population de 27 684 habitants[11].

Il existe diverses descriptions de l’étendue des Hébrides. Collins Encyclopedia of Scotland décrit les Hébrides intérieures comme étant « à l'est du Minch », ce qui inclurait toutes les îles au large de l’Écosse, sans exception. Or plusieurs îles se trouvent dans des lochs marins telles que Eilean Bàn et Eilean Donan qui ne devraient normalement pas être considérées comme faisant partie des Hébrides, mais aucune définition formelle n'existe[13],[14],[Notes 1]. L’Écosse comprend d’autres îles que les Hébrides, les Shetland, les Orcades et les îles du Firth of Clyde étant les principales.

Dans le passé, les Hébrides extérieures étaient souvent appelées « Long Isle » (An t-Eilean Fada). Aujourd'hui, elles sont aussi connues sous le nom d'« îles occidentales », même si cette appellation peut également s’appliquer aux Hébrides en général[Notes 2].

La plupart des îles ne s'atteignent que par la mer. La traversée en ferry d'Oban à Lochboisdale prend environ cinq heures.

Climat

Les Hébrides ont un climat tempéré frais qui est remarquablement doux et stable pour une telle latitude nord, en raison de l'influence du Gulf Stream. Dans les Hébrides extérieures, la température moyenne est de 6° C en janvier et de 14° C en été. La moyenne des précipitations annuelles à Lewis est de 1 100 mm et les heures d'ensoleillement vont de 1 100 à 1 200 heures par an. Les jours sont relativement longs en été et la période la plus sèche va de mai à août[16].

Géologie

Les Hébrides ont une géologie très variée, allant des strates datant du Précambrien, qui sont parmi les roches les plus anciennes en Europe, aux roches magmatiques du Paléogène[17],[18],[Notes 3].

Faune et flore

À certains égards, les Hébrides manquent de biodiversité par rapport à la Grande-Bretagne continentale ; par exemple, elles ont moitié moins d’espèces de mammifères[20]. Cependant, ces îles fournissent des aires de reproduction pour de nombreuses espèces importantes d’oiseaux de mer, y compris la plus grande colonie de Fou de Bassan au monde[21]. La vie aviaire inclut le râle des genêts, le plongeon catmarin, le pigeon biset, la mouette tridactyle, le guillemot à miroir, le macareux moine, le garrot à œil d'or, l’aigle royal et le pygargue à queue blanche[22],[23]. Le dernier nommé a été réintroduit à Rùm en 1975 et s'est disséminé avec succès dans les diverses îles voisines, y compris Mull[24]. Il y a une petite population de crave à bec rouge concentrée sur les îles d’Islay et Colonsay[25].

Le cerf élaphe est commun sur les collines. Le phoque gris et le phoque commun sont présents le long des côtes d'Écosse et leurs colonies sont strictement protégées, en particulier dans leurs zones de reproduction[26],[27]. Les cours d'eau douce sont riches en truite commune, saumon atlantique et musaraigne d'eau[28],[29]. Au large, le petit rorqual, l’épaulard, le requin pèlerin, le marsouin et le dauphin peuvent être rencontrés[30].

La lande renferme de la Callune, de la bruyère cendrée, de la bruyère des marais, de la myrte des marais et de la fétuque en abondance et il y a une diversité de plantes arctiques et alpines, y compris des sagines et de la Minuartia[31].

Le Loch Druidibeg (en) sur South Uist est réserve naturelle nationale (en) détenue et gérée par Scottish Natural Heritage. La réserve couvre 34 km², y compris le loch d’eau douce éponyme, et plus de 200 espèces de plantes à fleurs ont été recensées, dont certaines sont rares au niveau national[32]. South Uist est considérée comme la meilleure zone de conservation au Royaume-Uni pour la plante aquatique Najas flexilis, qui est une espèce européenne protégée (en)[33],[34].

L’hérisson commun n’est pas allogène des Hébrides extérieures - il y a été introduit dans les années 1970 pour réduire les parasites dans les jardins - et sa propagation menace les œufs d'échassiers qui nichent au sol. En 2003, le Scottish Natural Heritage a entrepris des abattages d’hérissons dans la région, mais ceux-ci ont été arrêtés en 2007 en raison de manifestations ; les animaux piégés sont depuis lors transférés sur le continent[35],[36].

Histoire

Préhistoire

Les Hébrides ont été peuplées au cours de l'ère mésolithique vers 6500 AEC ou plus tôt, une fois que les conditions climatiques se sont suffisamment améliorées pour permettre l'établissement humain. L'occupation d'un site sur Rùm est datée de 8590 ± 95 années radiocarbone non corrigées avant le présent, ce qui en fait l’une des plus anciennes preuves de peuplement en Écosse[37],[38]. Il y a beaucoup d'exemples de structures datant du néolithique, le meilleur étant les cercles de pierres levées de Calanais datant du IIIe millénaire AEC[39]. Cladh Hallan (en), une colonie de l’âge du bronze sur South Uist est le seul site au Royaume-Uni où des momies préhistoriques ont été découvertes[40],[41].

Époque celte

En 55 AEC, l'historien grec Diodore de Sicile écrit qu'il y avait une île appelée Hyperborée (qui signifie « au-delà du vent du Nord »), où se dressait un temple rond d’où la lune apparaissait à une petite distance au-dessus de la terre tous les 19 ans. Il pourrait, par hypothèse, s’agir du cercle de pierre de Callanish[42].

Un voyageur nommé Démétrius de Tarse raconta à Plutarque le récit d'une expédition sur la côte ouest de l'Écosse en 83 EC ou peu avant. Il déclara que c'était un voyage morne au milieu d’îles inhabitées, mais qu’il en avait visité une qui était la retraite de saints hommes. Il n'a toutefois mentionné ni des druides ni le nom de l'île[43].

Les premiers documents écrits indigènes remontent au VIe siècle EC, quand fut fondé le royaume de Dal Riada[44]. Celui-ci englobait à peu près les council area d’Argyll and Bute dans les Hébrides intérieures et de Lochaber en Écosse ainsi que le comté d’Antrim en Irlande[45]. La figure de Saint Colomba est proéminente dans l'histoire de Dál Riada, et la fondation d'un monastère sur l’île d’Iona assura au royaume un rôle d’importance dans la propagation du christianisme dans le nord de la Grande-Bretagne. Mais Iona était loin d'être un exemple unique. Le monastère sur l’île de Lismore sur le territoire du Cenél Loairn, était suffisamment important pour que la mort de ses abbés en soit régulièrement documentée ; et de nombreux monastères plus petits, comme sur Eigg, Hinba, et Tiree, sont cités dans les annales[46].

Au nord du Dal Riada, les Hébrides intérieures et extérieures étaient nominalement sous le contrôle des Pictes, même si les références historiques sont rares. James Hunter affirme, faisant référence au roi des Pictes au VIe siècle, Bridei I : « Quant aux Shetland, Orcades, Skye et aux îles occidentales, leurs habitants, dont la plupart semblent avoir alors été de culture et de langue pictes, ont probablement considéré avec distance l’autorité de Bridei »[47].

Domination norvégienne

Les raids des Vikings sur les côtes écossaises ont commencé vers la fin du VIIe siècle. Dans les décennies qui ont suivi, les Hébrides sont tombées sous leur contrôle et ont été colonisées, en particulier après la victoire de Harald Ier de Norvège à la Bataille de Hafrsfjord en 872[48],[49]. Dans les îles occidentales, Ketill au Nez plat a sans doute été la figure dominante du milieu du IXe siècle, époque à laquelle il s’était constitué un substantiel royaume insulaire et avait noué diverses alliances avec d'autres chefs vikings. Ces principautés devaient nominalement allégeance à la couronne norvégienne, mais dans la pratique la suzeraineté de cette dernière était assez limité[50]. Le contrôle viking des Hébrides fut officialisé en 1098 quand Edgar d’Écosse a officiellement transféré la souveraineté sur les îles à Magnus III de Norvège[51]. L'acceptation par l’Écosse de Magnus III comme roi des îles est intervenue après que le roi norvégien ait conquis les Orcades, les Hébrides et l'île de Man dans une campagne éclair au début de 1098, menée contre les chefs norvégiens des divers petits royaumes insulaires. En s’emparant des îles, Magnus a imposé un contrôle royal plus direct. Mais cela ne se réalisa qu’au prix de sanglants combats. Son scalde, Bjorn Cripplehand, a noté qu’à Lewis « le feu a dansé haut dans le ciel » alors que « les flammes jaillissait des maisons » et que dans les Uists « le roi a teint de rouge son épée dans le sang »[51],[Notes 4].

Les Hébrides faisaient maintenant partie du Royaume de Man et des Îles, dont les dirigeants étaient eux-mêmes vassaux des rois de Norvège. Cette situation perdura jusqu'à la partition de 1156, les Hébrides extérieures restant sous contrôle norvégien tandis que les Hébrides intérieures passèrent sous le contrôle de Somerled, apparenté au Gall Gàidheal de la maison royale des Manx[53].

Suite à la désastreuse expédition de 1263 menée par Håkon IV de Norvège, les Hébrides extérieures et l'île de Man furent cédées au Royaume d'Écosse par le traité de Perth de 1266[54]. Si l’on exclut l’apport aux noms de famille et aux toponymes, il reste de rares traces archéologiques de la période nordique qui s’achevait ainsi. Les figurines de Lewis sont la découverte la plus connue, datant du milieu du XIIe siècle[55].

Domination écossaise

À l'approche de la fin de l'ère nordique, les princes nordiques furent graduellement remplacés par des chefs de clan écossais de langue gaélique, tels que les clans MacLeod de Lewis et Harris, MacDonald et MacNeil de Barra[56],[57],[Notes 5]. Cette transition n’a pas soulagé les îles des conflits internes, mais à partir du début du XIVe siècle, le Seigneur des Îles en titre, le chef du clan MacDonald, basé sur Islay, devint en théorie le seigneur féodal des chefs de clan et réussit à exercer un certain contrôle[61].

Les seigneurs des îles gouvernèrent les Hébrides intérieures ainsi qu'une partie de l’ouest des Highlands comme vassaux du roi des Écossais. Et ce jusqu'à ce que John II MacDonald, quatrième seigneur des îles, ruine la puissante position de sa famille, en se révoltant contre le roi d'Écosse et, sortant affaibli de ce conflit, se voit retirer ses titres et une partie de ses terres. Angus II MacDonald, fils illégitime et successeur autoproclamé de son père John, qu’il avait chassé pour sa faiblesse face au roi, se révolte à son tour. Jacques IV d'Écosse, exaspéré, mettra un terme à cette rébellion et confisquera les terres de la famille en 1493[62].

En 1598, le roi Jacques VI a autorisé certains Gentilhommes aventuriers de Fife (en) à civiliser « la très barbare île de Lewis »[49]. Ayant d’abord réussi, les colons furent chassés par les forces locales commandées par Murdoch et Neil MacLeod, qui étaient basées sur l’îlot Bearasaigh dans le Loch Ròg. Les colons firent une nouvelle tentative sans succès en 1605, puis une troisième fois en 1607 où ils réussirent et ultérieurement Stornoway devint un Burgh de baronnie[49],[63]. À cette époque, Lewis était occupée par les Mackenzies de Kintail (plus tard Comte de Seaforth), qui adoptèrent une approche plus éclairée, investissant en particulier dans la pêche. Les inclinations royalistes des Seaforth conduisirent Oliver Cromwell à mettre en garnison des troupes sur Lewis pendant les guerres des Trois Royaumes ; ces troupes détruisirent l'ancien château de Stornoway[64].

Époque britannique

Avec la mise en œuvre du Traité d'Union en 1707, les Hébrides devinrent partie intégrante du nouveau Royaume de Grande-Bretagne, mais la loyauté des clans envers un monarque éloigné n'était pas solide. Un nombre considérable d'iliens se rangea derrière le jacobite comte de Mar dans la rébellion jacobite de 1715 puis de nouveau dans celle de 1745, y compris les clans Macleod de Dunvegan et MacLea de Lismore[66],[67]. Les conséquences de la décisive bataille de Culloden, qui a effectivement mis fin aux espoirs jacobites d'une restauration des Stuart, furent durement ressenties[68]. La stratégie du gouvernement britannique fut de séparer les chefs de clan de leurs parents et de transformer leurs descendants en propriétaires terriens anglophones dont la préoccupation principale serait le revenu rapporté par leurs possessions plutôt que le bien-être de ceux qui y habitaient[69]. Cela a peut-être ramené la paix dans les îles, mais le prix à en payer fut élevé au siècle suivant. À la suite de la rébellion, le système des clans a été brisé et les Hébrides sont devenues une série de domaines fonciers[69],[70].

Le début du XIXe siècle fut une période d'améliorations et de croissance démographique. Des routes et des quais furent construits ; les exploitations d’ardoise devinrent des employeurs importants sur Easdale et les îles environnantes ; et la construction des canaux calédonien et de Crinan, ainsi que d’autres ouvrages d'ingénierie tels que le « pont sur l'Atlantique » de Thomas Telford améliorèrent les transports et les accès[71]. Cependant, au milieu du XIXe siècle, les Hébrides ont été dévastées par les défrichements, qui ont détruit des communautés entières dans les Highlands et sur les îles, au fur et à mesure que les populations étaient expulsées et remplacées par des fermes ovines[72]. La situation a été exacerbée par la faillite de l'industrie du varech dans les îles, qui avait prospéré tout au long du XVIIIe siècle jusqu'à la fin des guerres napoléoniennes en 1815[73],[74] , et l'émigration à grande échelle est alors devenue endémique[75].

Comme l’écrivit Iain Mac Fhearchair, un poète gaélique de South Uist, à ses compatriotes obligés de quitter les Hébrides à la fin du XVIIIe siècle, l'émigration était la seule solution sauf à « sombrer dans l'esclavage », les Gaels ayant été injustement dépossédés par des propriétaires rapaces[76]. Dans les années 1880, la bataille des Braes, une manifestation contre la loi d'éviction injuste des terres, amena l’instauration de la Commission Napier. Les troubles se sont poursuivis jusqu'à l'adoption de la loi de 1886 de préservation des petites exploitations écossaises (en)[77].

Économie

Pour ceux qui étaient restés, de nouvelles opportunités économiques ont émergé : l'exportation de bétail, la pêche commerciale et le tourisme[78]. Mais l'émigration et la carrière militaire étaient le choix de la plupart[79] et la population de l'archipel a continué à diminuer à la fin du XIXe siècle et pendant la majeure partie du XXe siècle[80],[81]. Malgré de longues périodes d'occupation continue, de nombreuses petites îles furent abandonnées[82].

Il y eut cependant des améliorations économiques progressives, dont la plus visible fut le remplacement de la traditionnelle Black house en toit de chaume par un habitat plus moderne[83] et, avec l'aide de l’agence gouvernementale écossaise Highlands and Islands Enterprise, beaucoup d’îles ont vu augmenter leur population après des décennies de déclin[11]. La découverte de gisements importants de pétrole en mer du Nord en 1965 et le secteur des énergies renouvelables en Écosse ont contribué à une stabilité économique relative au cours des dernières décennies. Par exemple, Arnish Yard, qui a eu un passé mouvementé et doit toujours être soutenu par le gouvernement, est un employeur important dans les industries du pétrole et des énergies renouvelables[84],[85].

Le courant d’immigration continental, en particulier de personnes ne parlant pas le gaélique, est de ce fait un sujet de controverse[86],[87].

Culture

Musique

De nombreux musiciens gaéliques contemporains ont des racines dans les Hébrides, tels que Julie Fowlis de North Uist [88], Catherine-Ann MacPhee (en) de Barra, Kathleen MacInnes de South Uist et Ishbel MacAskill (en) de Lewis. Toutes ces chanteuses ont un répertoire basé sur la tradition des Hébrides, tel que le puirt à beul (genre grivois ou « yaourt ») et l’òran-luaidh. Cette tradition comprend de nombreuses chansons composées par des poètes peu connus ou anonymes d’avant 1800, tels que Fear a' Bhàta, Ailein Duinn, ò hì shiubhlainn leat et Alasdair mhic Cholla Ghasda. Plusieurs chansons du groupe Runrig s'inspirent de l'archipel. Calum et Ruaraidh Dòmhnallach ont grandi sur North Uist[89] et Donnie Munro sur Skye[90].

Littérature

Le poète gaélique Alasdair mac Mhaighstir Alasdair passa une grande partie de sa vie aux Hébrides et se référait souvent à elles dans sa poésie, notamment dans An Airce et Birlinn Chlann Raghnaill[91]. La poétesse gaélique la plus connue de son époque, Màiri Mhòr nan Òran (Mary MacPherson (en), 1821-1898), incarna l'esprit des rébellions pour la défense des terres des années 1870 et 1880. Ceci, ainsi que sa puissante évocation des Hébrides (elle était de Skye), en fait un des poètes gaéliques les plus remarquables[92]. Le poète Allan MacDonald (en) (1859-1905), qui a passé sa vie adulte sur Eriskay et South Uist comme prêtre catholique, a composé des hymnes et des vers en l'honneur de la Sainte Vierge, de l'Enfant Jésus et de l'Eucharistie. Dans sa poésie profane, il a fait l'éloge de la beauté d'Eriskay et de ses habitants[93].

Au XXe siècle, Murdo Macfarlane (en) de Lewis a écrit Cànan nan Gàidheal, un poème bien connu sur le renouveau gaélique dans les Hébrides extérieures[94]. Sorley MacLean, l'écrivain gaélique le plus respecté du XXe siècle, est né et a grandi sur Raasay, où se déroule l’action de son poème le plus connu, Hallaig, sur l'effet dévastateur des Highland Clearances[95]. Aonghas Phàdraig Caimbeul, décrit par Sorley MacLean comme « l'un des rares poètes vivants et d’importance en Écosse, qui écrit dans n'importe quelle langue » (West Highland Free Press, octobre 1992)[96] a grandi sur South Uist. Son roman en langue gaélique écossaise, An Oidhche Mus do Sheòl Sinn s’est classé dans le dix premiers des cent meilleurs livres d'Écosse.

Cinéma et télévision

- La région autour de l’Inaccessible Pinnacle du Sgùrr Dearg (en) sur l’île de Skye a fourni le cadre du long métrage gaélique écossais Seachd[97]. Le scénario a été écrit par le romancier et poète Angus Peter Campbell, qui a également joué dans le film[96].

- An Drochaid est un long documentaire réalisé pour BBC Alba en gaélique écossais sur le combat mené pour supprimer le péage du pont de Skye[98],[99].

- La série de télévision Machair (en), entièrement en gaélique écossais et sous-titrée en anglais, a été tournée à Lewis. Elle est composée de 12 séries et de 150 épisodes de 25 minutes chacun. Elle a été produite et diffusée de 1993 à 1998 par la chaîne de télévision STV et écrite par Janice Hally et Peter May[100].

Dans la culture populaire

- La pièce Marie Rose (en) de J. M. Barrie est inspirée par une visite de vacances au Château d'Amhuinnsuidhe qui a également écrit le scénario d’adaptation cinématographique de Peter Pan alors qu’il se trouvait sur Eilean Shona[101].

- George Orwell écrivit son célèbre roman 1984 dans les dernières années de sa vie (1947 à 1950) à Barnhill sur l’île de Jura[102],[103].

- Les Hébrides, également connue sous le nom de Grotte de Fingal, est une célèbre Ouverture composée par Felix Mendelssohn lorsqu’il résida sur ces îles, et Granville Bantock composa la Hebridean Symphony.

- La chanson Ebudae de l’album Shepherd Moons d’Enya désigne le nom antique des Hébrides[104].

- L’action du film d'horreur britannique de 1973, Le Dieu d'osier, se situe sur une île fictive des Hébrides nommée Summerisle[105].

- L’action de la comédie romantique britannique, présentée au festival de Cannes 2011, The Decoy Bride (en) se situe sur une île fictive des Hébrides nommée Hegg[106].

- Peter May, scénariste de télévision et romancier écossais, auteur de roman policier, a commis une trilogie écossaise qui se déroule dans les îles Hébrides. Après avoir créé et produit une série télévisée, Machair , il écrit successivement L'île des chasseurs d'oiseaux (2010), L'Homme de Lewis (2011) et Le Braconnier du lac perdu (2012)[107]. Dans L'île du serment (2014), autre roman policier de Peter May, les ancêtres du commissaire Sime viennent des îles Hébrides, et plus précisément de Lewis.

Langues

Durant la longue période de peuplement des Hébrides, les habitants ont parlé une grande variété de langues.

Il est admis que le picte a du être la langue dominante au nord des Hébrides intérieures et dans les Hébrides extérieures[108],[109]. Le gaélique écossais est arrivé depuis l’Irlande en raison de l'influence croissante du royaume de Dal Riada à partir du VIe siècle EC. et devint alors la langue dominante du sud des Hébrides[110],[111]. Pendant quelques siècles, la puissance militaire des Gall Gàidheal signifiait que le vieux norrois était dominant dans les Hébrides. Au nord d’Ardnamurchan, les noms de lieux qui existaient avant le IXe siècle ont presque tous disparus[111]. L’appellation en vieux norrois des Hébrides pendant l’occupation Viking était Suðreyjar, ce qui signifie les îles du sud, par opposition à Norðreyjar, qui désignait les îles du nord que sont les Orcades et Shetland[112].

Au sud d’Ardnamurchan, les noms de lieux gaéliques sont plus communs[111] et après le XIIIe siècle le gaélique est devenu la langue principale de tout l'archipel des Hébrides. En raison du fait que le scots et l’anglais ont été utilisés dans le gouvernement et le système éducatif, les Hébrides ont été dans un état de diglossie depuis au moins le XVIIe siècle. Les Highland Clearances du XIXe siècle ont accéléré la conversion linguistique au détriment du gaélique écossais, tout comme l'augmentation des migrations et le continuel statut social inférieur des locuteurs gaéliques[113]. Néanmoins, jusqu'à la fin du XIXe siècle les locuteurs gaéliques monolingues représentaient une population significative, et les Hébrides ont encore aujourd’hui le pourcentage le plus élevé de locuteurs gaéliques en Écosse. Cela est particulièrement vrai pour les Hébrides extérieures, où une faible majorité parle la langue[113],[114]. Le college gaélique écossais, Sabhal Mòr Ostaig, est basé sur Skye et Islay[115].

Ironiquement, alors que les îles occidentales sont le dernier bastion de la langue gaélique en Écosse, le nom des îles dans cette langue, Innse Gall signifie « îles des étrangers », en référence à l’époque de la colonisation nordique[116].

Voir aussi

[vidéo] Les iles de sa Majeste 3/5 Les Hebrides exterieures Arte sur YouTube

Articles connexes

- Liste des îles d'Écosse

- Îles Britanniques

- Faune de l'Écosse

- Condominium des Nouvelles-Hébrides

- Langues en Écosse

- Langues celtiques insulaires

Notes et références

Notes

- Britannica (1978) indique : « Hébrides – groupe d’îles de la côte ouest de l’Écosse qui s’étend en arc entre les latitudes 55.35 et 58.30 nord et les longitudes 5.26 et 8.40 ouest. ». Ce qui inclut Gigha, Saint Kilda et tout ce qui va jusqu’au cap Wrath, mais pas North Rona

- Murray (1973) note que les « îles occidentales » ont tendance à signifier Hébrides extérieures « depuis la création de la circonscription parlementaire de Na h-Eileanan an Iar, ou circonscription parlementaire des îles occidentales, en 1918. Murray note également que « les îles du Gneiss » - une référence au substratum géologique - est un autre nom utilisé pour désigner les Hébrides extérieures, mais que son utilisation est « confinée aux livres »[15].

- Rollinson (1997) affirme que les roches les plus anciennes d'Europe ont été trouvées « près de la baie Gruinard » en Écosse même. Gillen (2003) en p. 44 indique que les roches les plus anciennes d'Europe se trouvent « au nord-ouest des Highlands et aux Hébrides extérieures ». Enfin, McKirdy, Gordon et Crofts (2007)[19] affirment que le « gneiss Lewisien » forme le substratum de la plupart des Hébrides extérieures et que « ces roches sont parmi les plus anciennes que l'on puisse trouver sur la planète ».

- Thompson (1968) propose une traduction plus littérale : « Le feu jouait dans les figuiers de Liodhus ; il montait au ciel. Les gens étaient chassés au loin. Le feu jaillissait des maisons »[52]

- Les relations de transition des dirigeants nordiques vers les gaéliques sont complexes. Les Gall-Ghàidhels qui dominaient alors une grande partie de la mer d'Irlande et de l'ouest de l'Écosse étaient d'origine mixte gaélique et nordique. Quand Somerled arracha le sud des Hébrides intérieures à Godfred le Noir en 1156, cela a marqué le début d'une régression de la domination nordique dans les Hébrides. Mais si Godfred resta le souverain de Man et des Hébrides extérieures, l'invasion de Somerled deux ans plus tard l'obligea à s'enfuir en Norvège. Le contrôle des Scandinaves s’affaiblit plus encore tout au long du siècle suivant, mais les Hébrides ne furent officiellement cédées par la Norvège qu'en 1266[58],[59]. Les transitions d'une langue à l'autre sont également complexes. Par exemple, de nombreuses sources scandinaves de cette époque désignent les personnes par un prénom scandinave et un nom gaélique[60]

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hebrides » (voir la liste des auteurs).

- David J. Breeze 2002, p. 11-13

- W. J. Watson 1994, p. 40-41

- W. J. Watson 1994, p. 38

- Dictionnaire des noms de lieux 1992, p. article Hébrides

- W. J. Watson 1994, p. 37

- W. J. Watson 1994, p. 45

- Peder Gammeltoft 2007, p. 487

- Alex Woolf 2012

- W. J. Watson 1994, p. 85-86

- Iain Mac an Tàilleir 2003, p. 80

- National Records of Scotland 2013, p. 11-12

- Hamish Haswell-Smith 2004, p. 262

- Keay&Keay1994, p. 507

- Encyclopaedia Britannica 1978, p. entrée Hebrides

- W. H. Murray 1973, p. 32

- Francis Thompson 1968, p. 24-26

- Hugh Rollinson 1997, p. 185-190

- Con Gillen 2003, p. 44 et 142

- McKirdy, Gordon et Crofts 2007, p. 93

- W. H. Murray 1973, p. 72

- National Trust for Scotland 2000

- The New Naturalist 1969, p. 79

- Duntulm Castle 2008

- Scotland on Sunday 2006

- Neil Benvie 2004, p. 118

- Scottish Natural Heritage 2017

- W. H. Murray 1973, p. 96-98

- The New Naturalist 1969, p. 286

- Trout Salmon fishing 2018

- Scottish Natural Heritage 2001

- Malcolm Slesser 1970, p. 45-58

- Explore South Uist 2017

- JNCC 2002

- Office of Public Sector Information 1994

- thehedgehog.co.uk 2007

- John Ross 2007

- Edwards & Whittington 2003, p. 70

- Edwards & Mithen 1995, p. 348

- Martin Li 2005, p. 509

- BBC History 2011

- Sheffield University 2011, p. part III

- David Boyd Haycock 2009

- Alistair Moffat 2005, p. 239-240

- Margaret R. Nieke 2006, p. 60

- Michael Lynch 2007, p. 161-162

- Thomas Owen Clancy 2001

- James Hunter 2000, p. 44, 49

- James Hunter 2000, p. 74

- Rotary Club 1995, p. 12-13

- James Hunter 2000, p. 78

- James Hunter 2000, p. 102

- Francis Thompson 1968, p. 39.

- thevikingworld.com 2009

- James Hunter 2000, p. 109-111

- Francis Thompson 1968, p. 37

- Francis Thompson 1968, p. 38

- Rotary Club 1995, p. 27, 30

- Donald Gregory 1881, p. 13-15, 20-21

- Clare Downham 2004, p. 174-175

- Peder Gammeltoft 2007, p. 480

- James Hunter 2000, p. 127, 166

- Richard Oram 2006, p. 135-138

- Hamish Haswell-Smith 2004, p. 312

- Francis Thompson 1968, p. 42

- W. H. Murray 1973, p. 121

- Dunvengan 1996

- Alexander Carmichael 1909, p. 340-348

- BBC History 2014

- James Hunter 2000, p. 195-196, 204-206

- James Hunter 2000, p. 207-208

- P. J. Duncan 2006, p. 152-153

- James Hunter 2000, p. 212

- James Hunter 2000, p. 247

- P. J. Duncan 2006, p. 157-158

- James Hunter 2000, p. 280

- Michael Newton 2013

- James Hunter 2000, p. 308

- James Hunter 2000, p. 292

- James Hunter 2000, p. 343

- P. J. Duncan 2006, p. 169

- Hamish Haswell-Smith 2004, p. 47, 87

- Hamish Haswell-Smith 2004, p. 57, 99

- Isle of Lewis history 2010

- BBC News 2007

- BBC News 2017

- Emily McEwan-Fujita - Academia.edu 2010

- Jedrej & Nuttall 1996, p. 117

- Thistle et Shamrock 2013

- « Calum MacDonald » (fiche sous-page — section

sous-pageinconnue, mal supportée par le modèle{{imdb nom}}—. Voir documentation de {{imdb nom/Section}}, SVP.), sur l'Internet Movie Database - Donnie Munro 2014

- John Lorne Campbell 1984, p. 104-105

- J. MacDonald 2001, p. 255-257

- John Lorne Campbell 1954

- BBC Alba 2015

- The Guardian 2002

- Angus Peter Campbell 2013

- « Seachd: The Inaccessible Pinnacle (2007) » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database

- Media Co-op 2013

- BBC Alba 2013

- Programme Guide 2006

- Hamish Haswell-Smith 2004, p. 130

- NewStatesman 2009

- Alan Bold 1983

- pathname.com 1996

- Steve Philips 1995

- « The Decoy Bride » (présentation de l'œuvre), sur l'Internet Movie Database

- Peter May 2011

- James Hunter 2000, p. 44

- W. J. Watson 1994, p. 65

- Ian Armit 2006, p. 57

- Alex Woolf 2006, p. 95

- James Brown Johnston 1892, p. 4

- Kurt C. Duwe 2005-2008

- Iain Mac an Tàilleir 2004

- A 'Cholaiste 2018

- James Hunter 2000, p. 104

Sources des notes et références

Ouvrages

- (en) Con Gillen, Geology and landscapes of Scotland, Terra Publishing, , 256 p. (ISBN 978-1903544099)

- (en) Alan McKirdy, John Gordon et Roger Crofts, Land of Mountain and Flood : The Geology and Landforms of Scotland, Birlinn, Edimbourg, , 336 p. (ISBN 9781841586267)

- (en) J. Keay et J. Keay, Collins Encyclopaedia of Scotland, HarperCollins, Londres,

- (en) Encyclopædia Britannica, Encyclopædia Britannica Inc,

- (en) W. H. Murray, The Islands of Western Scotland, Eyre Methuen, Londres, (ISBN 0-413-30380-2)

- (en) Francis Thompson, Harris and Lewis, Outer Hebrides, David&Charles, Newton Abbot, (ISBN 0-7153-4260-6)

- (en) Kevin J. Edwards et Graeme Whittington, 5 – Vegetation Change, in Scotland after the Ice Age: environmental, archaeology and history, 8000 BC – AD 1000, by Kevin J. Edwards and Ian B.M. Ralston (ed), Edinburgh University Press,

- (en) Martin Li, Adventure Guide to Scotland, Hunter Publishing, , 592 p. (ISBN 9781588434067, lire en ligne)

- (en) Alistair Moffat, Before Scotland: The Story of Scotland Before History, Thames&Hudson, Londres,

- (en) Margaret R. Nieke, “Secular Society from the Iron Age to Dál Riata and the Kingdom of Scots”, in The Argyll Book, by Donald Omand (ed.), Birlinn, Edimbourg, (ISBN 1-84158-480-0)

- (en) Michael Lynch, Oxford Companion to Scottish History, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-923482-0)

- (en) Thomas Owen Clancy, Church institutions: early medieval, Lynch,

- (en) James Hunter, Last of the Free: A History of the Highlands and Islands of Scotland, Mainstream, Edimbourg, (ISBN 1-84018-376-4)

- (en) Rotary Club of Stornoway, The Outer Hebrides Handbook and Guide, Kittiwake, Machynlleth, (ISBN 0-9511003-5-1)

- (en) Donald Gregory, The History of the Western Highlands and Isles of Scotland 1493–1625, Thomas D. Morrison réimprimé par Birlinn, Edimbourg, 1881 (2008) (ISBN 1-904607-57-8)

- (en) Clare Downham, “England and the Irish-Sea Zone in the Eleventh Century”, in Anglo-Norman Studies XXVI: Proceedings of the Battle Conference 2003, by John Gillingham (ed), Boydell Press, Woodbridge, (ISBN 1-84383-072-8)

- (en) Peder Gammeltoft, “Scandinavian Naming-Systems in the Hebrides: A Way of Understanding how the Scandinavians were in Contact with Gaels and Picts?”, in West over Sea: Studies in Scandinavian Sea-Borne Expansion and Settlement Before 1300, by Ballin et al. (ed), Brill, Leiden,

- (en) Richard Oram, “The Lordship of the Isles: 1336–1545”, in The Argyll Book, by Donald Omand (ed), Birlinn, Edimbourg, (ISBN 1-84158-480-0)

- (en) Hamish Haswell-Smith, The Scottish Islands, Canongate, Edimbourg, (ISBN 978-1-84195-454-7)

- (en) P. J. Duncan, “The Industries of Argyll: Tradition and Improvement”, in The Argyll Book, by Donald Omand (ed), Birlinn, Edimbourg, (ISBN 1-84158-480-0)

- (en) Charles Jedrej et Mark Nuttall, White Settlers: Impact/Cultural, Routledge, , 204 p. (ISBN 9781134368501, lire en ligne)

- (en) John Lorne Campbell, Canna: The Story of a Hebridean Island, Oxford University Press,

- (en) J. MacDonald, “Gaelic literature” in The Oxford Companion to Scottish History, M. Lynch (ed), Oxford University Press, (ISBN 0-19-211696-7)

- (en) W. J. Watson, The Celtic Place-Names of Scotland, Birlinn, Edimbourg, 1994 (1926) (ISBN 1-84158-323-5)

- (en) Ian Armit, “The Iron Age”, in The Argyll Book, by Donald Omand (ed), Birlinn, Edimbourg, (ISBN 1-84158-480-0)

- (en) Alex Woolf, “The Age of the Sea-Kings: 900-1300”, in The Argyll Book, by Donald Omand (ed), Birlinn, Edimbourg, (ISBN 1-84158-480-0)

- (en) David J. Breeze, The ancient geography of Scotland, Smith and Banks,

- Louis Deroy et Marianne Mulon, Dictionnaire des noms de lieux, Le Robert, Paris, , Hébrides

- (en) Frank Fraser Darling et J. Morton Boyd, The Highlands and Islands. The New Naturalist, Collins, Londres,

- (en) Neil Benvie, Scotland's Wildlife, Aurum Press, Londres, (ISBN 1-85410-978-2)

- (en) Malcolm Slesser, The Island of Skye, Scottish Mountaineering Club, Edimbourg,

Articles

- (en) Hugh Rollinson, « Britain's oldest rocks », Geology Today, vol. 13, no 5, (lire en ligne)

- (en) Kevin J. Edwards et Steven Mithen, « The Colonization of the Hebridean Islands of Western Scotland: Evidence from the Palynological and Archaeological Records », World Archaeology, vol. 26, no 3, (lire en ligne)

- (en) Alexander Carmichael, « Incidents of the Jacobite Risings – Donald Livingstone », The Celtic Review, vol. 6, (lire en ligne)

- (en) « Hallaig by Sorley MacLean, translated by Seamus Heaney », The Guardian, (lire en ligne)

- (en) Gordon Thomson, « The house where Big Brother was born, A pilgrimage to Jura reveals the distant and untouched glory of Orwell's cottage at Barnhill », NewStatesman, (lire en ligne)

- (en) Alan Bold, « The Making of Orwell 1984 », The Glasgow Herald, (lire en ligne)

- (en) Jeremy Watson, « Sea eagle spreads its wings... », Scotland on Sunday, Edimbourg,

- (en) John Ross, « Hedgehogs saved from the syringe as controversial Uist cull called off », The Scotsman, Edimbourg,

Pages web

- (en) National Records of Scotland, « Statistical Bulletin: 2011 Census: First Results on Population and Household Estimates for Scotland - Release 1C (Part Two) – voir pages 11 et 12, Appendix 2: Population and households on Scotland’s inhabited islands », sur scotlandscensus.gov.uk, (consulté le )

- (en) BBC History, « Mummification in Bronze Age Britain », (consulté le )

- (en) Mike Parker Pearson, Peter Marshall, Jacqui Mulville et Helen Smith, « The Prehistoric Village at Cladh Hallan - Part III », sur sheffield.ac.uk, (consulté le )

- (en) David Boyd Haycock, « Much Greater, Than Commonly Imagined », sur archive.org, (consulté le )

- (en) « The Kingdom of Mann and the Isles », sur thevikingworld, (consulté le )

- (en) Castle Scotland, « Dunvengan castle », sur www.castlescotland.net, (consulté le )

- (en) BBC History, « The Battle of Culloden », sur http://www.bbc.co.uk, (consulté le )

- (en) Michael Newton, « Highland Clearances Part 3 », sur virtualgael.wordpress.com, (consulté le )

- (en) Explore Scotland Ltd, « Blackhouses », sur www.isle-of-lewis.com, (consulté le )

- (en) BBC News, « Yard wins biggest wind tower job », sur www.bbc.co.uk, (consulté le )

- (en) BBC News, « Workers praised at trouble-hit BiFab's Arnish yard », sur www.bbc.co.uk, (consulté le )

- (en) Emily McEwan-Fujita, « Ideology, Affect and Socialization in Language Shift and Revitalization: The Experiences of Adults Learning Gaelic in the Western Isles of Scotland », sur academia.edu, (consulté le )

- (en) the thisle & shamrock, « Julie Fowlis », sur npr.org, (consulté le )

- (en) Donnie Munro, « Donnie Munro : Biographie », sur www.donniemunro.co.uk, (consulté le )

- (en) John Lorne Campbell, « Fr. Allan MacDonald of Eridkay », sur scalan.co.uk (consulté le )

- (gd) BBC Alba, « Am Bàrd », sur bbc.co.uk, (consulté le )

- (en) Angus Peter Campbell, « Biographie de Angus Peter Campbell », (consulté le )

- (en) Media Co-op, « An Drochaid / The Bridge Rising », sur mediaco-op.net, (consulté le )

- (gd) BBC Alba, « An Drochaid », sur bbc.co.uk, (consulté le )

- (en) UK_soaps, « Machair Programme guide », (consulté le )

- (en) « Translations for Shepherd Moons », sur pathname.com, (consulté le )

- (en) Steve Philips, « The various versions of The Wicker Man », (consulté le )

- Peter May, « La trilogie écossaise », (consulté le )

- (en) James Brown Johnston, « Place-names of Scotland », sur www.ebooksread.com, (consulté le )

- (en) Kurt C. Duwe, « Gàidhlig (Scottish Gaelic) Local Studies », sur www.linguae-celticae.org, 2005-2008 (consulté le )

- (en) Iain Mac an Tàilleir, « 1901–2001 Gaelic in the Census », sur www.linguae-celticae.org, (consulté le )

- (gd) « A' cholaiste », sur www.smo.uhi.ac.uk (consulté le )

- (en) Alex Woolf, « Ancient Kindred: Dal Riata and the Cruthin », sur www.academia.edu, (consulté le )

- (en) National Trust for Scotland, « JNCC Seabird 2000 and Seabird Research on St Kilda », sur archive.org, (consulté le )

- (en) « Duntulm Castle - Trotternish Wildlife » (consulté le )

- (en) « The Marine (Scotland) Act 2010 protects both seal species found around Scotland’s coast – the harbour seal and the grey seal », sur www.nature.scot, (consulté le )

- (en) « Trout and Salmon Fishing in Scotland » (consulté le )

- (en) « Trends - The Sea », (consulté le )

- (en) « Loch Druidibeg », (consulté le )

- (en) « 1833 Slender naiad - Najas flexilis », (consulté le )

- (en) Office of Public Sector Information, « Statutory Instrument 1994 No. 2716 », (consulté le )

- (en) « Campaign to stop the slaughter of over 5000 Hedgehogs on the Island of Uist », sur archive.org, (consulté le )