« Histoire des Juifs en Inde » : différence entre les versions

wiki / ortho / pas de capitale aux langues en français / compléments |

sassoon |

||

| Ligne 186 : | Ligne 186 : | ||

==La communauté baghdadi== |

==La communauté baghdadi== |

||

Les '''Baghdadi''' sont des juifs de langue [[arabe]] qui ont émigré depuis l'[[Irak]], il y a quelque 250 ans et qui se sont installés dans les villes de [[Mumbai]] et de [[Calcutta]]. Commerçants avisés, ils sont rapidement devenus une des communautés les plus prospères de la ville et y ont fait œuvre de philanthropes. Le membre le plus connu de cette communauté est Sir [[David |

Les '''Baghdadi''' sont des juifs de langue [[arabe]] qui ont émigré depuis l'[[Irak]], il y a quelque 250 ans et qui se sont installés dans les villes de [[Mumbai]] et de [[Calcutta]]. Commerçants avisés, ils sont rapidement devenus une des communautés les plus prospères de la ville et y ont fait œuvre de philanthropes. Le membre le plus connu de cette communauté est Sir [[David Sassoon]], né à [[Bagdad]] en [[1792]] et décédé à [[Pune]] en [[1864]]. |

||

La communauté baghdadi comptait à son apogée, dans les [[années 1940]] quelque 7 000 membres, cependant, après une forte émigration en Israël, elle est aujourd'hui en extinction, avec moins de 50 personnes. |

La communauté baghdadi comptait à son apogée, dans les [[années 1940]] quelque 7 000 membres, cependant, après une forte émigration en Israël, elle est aujourd'hui en extinction, avec moins de 50 personnes. |

||

Version du 28 janvier 2006 à 12:22

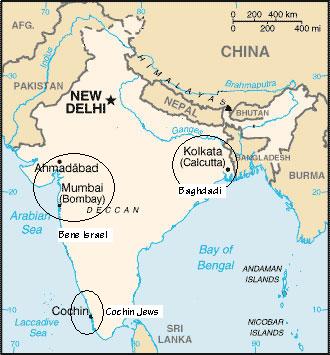

On distingue trois communautés juives en Inde (6.000 membres en 1997) : la communauté de Cochin, les Bene Israël et la communauté baghdadi, chacune dans une aire géographique très déterminée. La particularité des religions indiennes, non missionnaires et à réalisation personnelle, font que ces communautés ne subirent aucune persécution, aucun antisémitisme, si on excepte la période de la colonisation portugaise où l'inquisition fut transplantée en terre indienne.

La communauté du Kérala

Il existaient jusqu'à leur émigration vers Israël 3 communautés juives vivant à Cochin, au Kérala, organisées dans un système de castes inspirées du modèle Indien.

Les origines

Les relations marchandes entre les mondes méditerranéen et indien sont très anciennes. Ce dernier fournissait depuis l'Antiquité aux pays méditerranéens des matières premières et des produits finis.

Certaines de ces matières premières étaient plus ou moins des monopoles indiens :

- les épices, dont le poivre qui ne prospérait que sur la côte de Malabar, au sud de l'Inde ;

- le bois de santal ;

- le bois de teck, apprécié pour la construction navale ;

- le diamant et les autres pierres précieuses.

Parmi les produit finis dont le monde méditerranéen appréciait la qualité :

- les tissus du Goujerat, que l'on retrouve utilisés dans l'Égypte ancienne ;

- L'acier de Damas, dont la technique au moins trouve son origine en Inde (cf. Wootz).

Ce commerce florissant nécessitait un réseau organisé de marchands, et c'est peut-être l'une des raisons de la présence d'une communauté juive très ancienne en Inde du Sud-Ouest, sur la côte de Malabar.

D'après leur tradition, les Juifs de Cochin seraient présents dans cette région depuis le destruction du second temple de Jérusalem. Cette destruction date de 70, quand la ville fut conquise par les armées de Titus Vespasien.

La communauté se serait d'abord concentrée à Cranganore (Kodungallur), ou d'après sa tradition, elle aurait même eu une principauté autonome.

Outre l'accueil des premiers Juifs, il est à noter que c'est aussi en ces lieux que l'apôtre Thomas est censé avoir accosté en Inde pour l'évangéliser, débutant d'ailleurs par la communauté juive qui y vivait. Cranganore est aussi le siège traditionnel de ce qui serait la plus vieille mosquée construite en Inde (contruite par Malik Ibn Dinar durant les années 640 d'après la tradition).

Vraies ou fausses, ces traditions présentant le Kérala comme la porte d'entrée en Inde des nouvelles religions juive, chrétienne et musulmane en disent beaucoup sur la tolérance religieuse qu'a connu et que connaît toujours le Kérala.

L'histoire

Si l'histoire ancienne des Juifs du Kérala est inconnue, leur présence est attestée de façon certaine depuis le Xe siècle, lorsque qu'un rajâ de la dynastie Chera, qui dominait le Malabar, accorde une charte aux juifs - ainsi d'ailleurs qu'aux chrétiens nestoriens - qui vivent sur son territoire. Cette charte venait probablement en remerciement pour l'aide militaire qu'ils lui auraient apportée dans sa résistance contre le pouvoir grandissant des Chola voisins.

Cette charte, gravée sur plaques de cuivre, est toujours conservée dans la synagogue de Cochin. (Anquetil-Duperron, de passage dans la ville, en fera une traduction).

Les inscriptions ont été datées d'au plus tôt en 974 et d'au plus tard en 1020.

Le Xe siècle marque donc l'entrée des juifs du Kérala dans l'histoire écrite. Avant cette date, il est impossible de dire précisément à quand remontait leur implantation, et ce que furent leurs vies.

Benjamin de Tolède, dans son compte-rendu sur l'Inde (vers 1170), déclare qu'il y avait dans cette région environ 1 000 juifs, noirs comme leurs voisins, qui observaient le Torah et avaient une petite connaisance de la loi orale juive.

Si elle s'est, comme on le pense, fondée sur le commerce, la communauté des juifs du Kérala va en tout cas finir par ne plus y jouer un rôle. C'est la communauté musulmane qui va gagner en importance dans ce domaine par sa maîtrise du commerce maritime. Les hindouistes, eux, abandonnent ou n'investissent pas dans cette activité, car le franchissement des océans est considéré par eux comme source d'impureté.

Un isolement relatif

On peut noter que les malabari, quoique très isolés des autres communautés juives, ont maintenu des contacts avec le Yémen, d'ou ils faisaient venir leurs textes juifs.

C'est sans doute l'une des deux raisons de la non-assimilation d'un groupe numériquement assez faible. L'autre étant le système des castes indiennes, qui impose une stricte endogamie, ce qui s'oppose fortement à l'assimilation d'une communauté ethnique ou religieuse.

L'émigration vers Cochin

La communauté juive émigre de Cranganore à Cochin, après avoir subi un raid musulman en 1524. les Musulmans reprochaient aux juifs d'intervenir dans leur commerce du poivre. Les Juifs s'installent donc près de Cochin, à Mattancheri, sur des terres contiguës au palais du râja, et construisent une synagogue. Ils montreront la même loyauté envers le râja de Cochin que celle dont ils avaient fait preuve à celui de Cranganore, et ce jusqu'à l'indépendance de l'Inde.

L'arrivée des occidentaux

A peu près à la même époque que les Juifs à Cochin, les Portugais s'installèrent dans la région. Au Portugal, les juifs avaient été expulsés en 1493. La politique des Portugais à l'égard des juifs de la région fut donc emprunte d'hostilité.

La période portugaise (1502-1663) ne fut pas heureuse pour la communauté de Cochin. Seule la protection du râja leur permit de ne pas subir les méfaits de l'inquisition.

Dans une enquête légale concernant le statut des juifs et des Meshuchrarim noirs faite par David ben Solomon Ibn Abi Zimra et par Rabbi Jacob ben Abraham Castro, à Alexandrie autour de 1600, le nombre de juifs de Cochin est estimé à 900 familles.

En 1663, les Portugais furent remplacés dans la région par les Hollandais. Ceux-ci, protestants, étaient très tolérants à l'égard des juifs : les Pays-Bas avaient d'ailleurs servi de refuge à beaucoup de juifs expulsés d'Espagne ou du Portugal. La situation des juifs s'améliora donc.

La période hollandaise est même considérée comme un deuxième âge d'or, après celui, mythique, où la communauté aurait possédé un royaume dans la région de Cranganore. De plus, en entrant en contact avec la communauté juive d'Amsterdam, largement originaire d'Espagne et actionnaire jusqu'à hauteur du quart de la Compagnie hollandaise des Indes orientales, les juifs de Cochin purent lier d'importants contacts commerciaux et s'approvisionner plus facilement en textes religieux.

Ainsi, en 1686, la communauté juive d'origine portugaise d'Amsterdam envoya une délégation à Cochin, dirigée par Moses Pereira de Paiva. Le but était de prendre contact avec la communauté juive locale, et de rassembler des données sur son histoire et sa façon de vivre. Les visiteurs eurent un impact considérable sur la communauté juive de Cochin, en particulier du fait de la collection de livres en hébreu remis à la communauté. Le jour anniversaire de leur arrivé a longtemps été l'occasion d'un festival commémoratif à Cochin. Les contacts resteront réguliers entre les juifs de Cochin et ceux des Pays-Bas jusqu'à la période anglaise.

En 1781, le Gouverneur hollandais, A. Moens, mentionne 422 familles, soit environ 2 000 personnes vivant au sein de la communauté.

Au cours de ce même XVIIIe siècle, des émissaires sont même envoyés en terre sainte.

En 1795, après la conquête française des Pays-Bas, la région passa sous influence britannique, et le restera jusqu'à l'indépendance de l'Inde, en 1947. Les relations du pouvoir britannique avec les juifs locaux furent également très satisfaisantes.

A Cochin, la première organisation sioniste fut fondée en 1923.

Les trois castes

Toutes les communautés juives vivant dans un pays pendant des siècles ont été influencées par la culture de celui-ci. Les juifs du Kérala n'ont pas fait exception à cette règle. Leurs habitudes de vie connurent une influence des pratiques brahmaniques, comme le fait par exemple de se déchausser en entrant dans la synagogue. On note aussi une exclusion des femmes, plus sévère que celle recommandée par le judaïsme traditionnel, de la vie sociale pendant leur menstrues.

Les 2 castes malabari

Les juifs de Cochin parlaient la langue locale, le malayalam, et s'habillaient à l'indienne. Leur apparence physique est celle des Dravidiens du sud de l'Inde, avec un peau très foncée. Les conversions, peut-être dans des buts de mariage, ont donc été importantes dans la formation de la communauté.

Fait le plus marquant pour des juifs originaires d'autres pays, les juifs du Kérala étaient divisés à l'indienne, en deux castes.

La première est aujourd'hui appelée "juifs noirs", alors même qu'elle n'a pas de spécificité physique. C'était la caste dominante.

La seconde caste était celle "Meshuchrarim", les affranchis. C'étaient, semble-t-il, les descendants d'esclaves locaux affranchis par leur maîtres juifs. Leur statut social était très inférieur, et jusqu'en 1932, ils n'avaient pas le droit de s'asseoir dans les synagogues de leurs anciens maîtres. Conformément à la pratique indienne des castes, les mariages entre les deux groupes étaient interdits.

Ces deux groupes sont parfois appelés les malabari (85% de la population au XXe siècle), par opposition aux juifs blancs ou paradesi (ou pardeshi, étranger) (15% de la population juive).

Juifs blancs ou paradesi

Ceux-ci ont commencé à arriver à Cochin au XVIe siècle, en petit nombre, et ont été renforcés par de nouvelles arrivées, aux XVIIe et XVIIIe siècles. Bien que pour des raisons géographiques on les classe dans les juifs de Cochin, ils constituent en fait un quatrième groupe de juifs en Inde, avec les malabari, les Bene Israël et les baghdadi.

Les paradesi sont à la base surtout des réfugiés sépharades en provenance de la péninsule ibérique au XVIe siècle. Puis sont venus des juifs des Pays-Bas (eux-même descendants de réfugiés d'Espagne et du Portugal), qui ont été rejoints plus tard par des juifs d'[[Allemagne] (ashkenaze) ou moyens-orientaux (de rite également sépharade). Malgré ces origines quelques peu mélangées, les paradesi ont formés un groupe homogène, dont les pratiques religieuses étaient sépharades, avec quelques composants ashkenazes.

L'arrivée des Hollandais dans les années 1660 leur a donné un coup de fouet, renforçant leur petit groupe.

les paradesi ont rapidement constitué une nouvelle caste, supérieure à celle des "noirs". Ce statut supérieur leur venait d'une plus grande richesse, elle-même liée à une meilleure connection sur le commerce international. Leur peau beaucoup plus claire et leur culture plus occidentalisée les différenciaient nettement de leurs coreligionnaires de souche indienne. Les mariages avec les malabari étaient interdits, chaque groupe pratiquait son culte dans des synagogues séparées.

Cette situation sera d'ailleurs maintes fois comdamnée par les autorités religieuses juives extérieures à Cochin.

Les commuanutés de Cochin n'avaient pas de rabbin, faute de séminaire religieux pour les former, et elles étaient gouvernées par des anciens, à l'image des panchayats indiens. Un chef traditionnel, le mudaliar faisait la liaison avec le râja, puis avec les puissances européennes colonisatrices.

[On remarquera que le castéisme indien, tout en respectant la liberté religieuse, a contaminé toutes les communautés religieuses qui se sont installées au Kérala de longue date, les chrétiens de Saint-Thomas et les musulmans vont reproduire, comme les juifs, le système brahmanique avec des chrétiens blancs et noirs et des musulmans aschraf et ajlaf - les premiers subdivisés eux-mêmes en thangals, arabes et malabari- groupes non commensaux et endogames. Aux yeux des hindous, les juifs, chrétiens et musulmans ne formaient que des jati de plus.]

Comptant 2 500 membres en 1945, les communautés de Cochin finiront par émigrer en masse en Israël après la création de l'État en 1948, et seuls resteront sur place des vieilles personnes refusant de changer d'environnement et de mode de vie. Dès 1951, 85% des juifs de Cochin avaient émigré.

Leur nombre ne fera plus que décroître, passant de 370 en 1951 à 112 en 1971, puis 50 en 1982 et 20 en 1992.

Les détails de leur histoire sont difficiles à reconstituer, la plus grande partie des documents ayant été détruits lors des raids arabes ou portugais.

En Israël, ils seraient en 2005 5000 à 8000.

Les Bene Israël

Des photos de Bene Israël sur Google

Le Bene Israël - les fils d'Israël - sont un groupe de juifs qui, au milieu du XXe siècle, vivaient principalement à Bombay, Kolkata, Delhi et Ahmadabad. Leur langue maternelle était le marathi, alors que les juifs de Cochin parlaient le malayalam.

Origines

Les Bene Israël affirment descendre de juifs ayant fui des persécutions syriennes en Galilée au IIe siècle. Certains affirment, en revanche, descendre des dix tribus perdues d'Israël.

Les Bene Israël pensent que leurs ancêtres arrivèrent dans le pays konkan (la côte au sud de Bombay) à la suite d'un naufrage. Sept hommes et sept femmes auraient survécu et seraient à l'origine de l'actuelle population.

En pratique, on ne dispose pas de sources documentaires permettant de savoir depuis quand la communauté vie en Inde. Physiquement, les Bene Israël sont semblables aux Marathes (les habitants de la région) non juifs, ce qui indique qu'ils se sont mêlés aux populations indiennes. Ils ont également pratiquement les mêmes coutumes. Ce fort degré d'assimilation laisse donc penser qu'ils sont en Inde depuis longtemps.

Des marchands juifs provenant d'Europe voyagèrent jusqu'en Inde au Moyen Âge pour raison de commerce, mais on ne sait pas avec certitude s'ils installèrent des comptoirs permanents en Asie du sud. Au XIIe siècle, la référence à une communauté juive indienne par Abraham ibn Daoud est malheureusement extrêmement vague, puis restera sans écho durant plusieurs siècles.

Les Bene Israël furent découverts et identifiés en tant que juifs au XVIIIe siècle par des marchands venus de Bagdad. Assez rapidement, des juifs vinrent de Calcutta (les Baghdadi) et de Cochin, aux XVIIIe et XIXe siècles pour parfaire leur éducation religieuse.

A cette date, les Bene Israël étaient connus comme une caste de presseurs d'huile (telis). Ils étaient distingués des autres castes de presseur d'huile sous le nom de Shanivari telis, c'est à dire les presseurs d'huile du samedi (Shanivar), parce qu'ils respectaient le Shabbat du samedi.

Les patronymes sont basés sur le nom du village d'origine, avec le suffixe "kar" (penkar : du village de pen). Il y a plus d'une centaine de noms de villages identifiés, ce qui donne une indication sur la répartition historique de la communauté, somme toute modeste eu égard à la taille de l'Inde.

La fin de l'isolement

Lorsqu'ils sont entrés en contact avec les juifs de Cochin et les Juifs Baghdadi (de Bagdad, mais dont certains étaient en train de s'installer à Calcutta), au XVIIIe siècle, les Bene Israël étaient une communauté qui n'avaient conservé que certaines traditions hébraïques :

- ils n'avaient pas de rabbins, mais des chefs religieux héréditaires appelés "Kaji" ou "Kazi" ;

- ils n'avaient aucun texte religieux et avaient oublié l'hébreu ;

- ils n'utilisaient pas le terme de juif, mais de Bene Israël (enfants d'Israël) ;

- ils pratiquaient le Shabbat et certaines fêtes juives ;

- ils croyaient en un dieu unique, le dieu d'Israël ;

- ils pratiquaient la circoncision des enfants mâles ;

- Ils avaient certaines règles alimentaires d'origine juive.

Ces pratiques résiduelles ont permis de les identifier comme juifs, mais avec certains doutes quant à leur "pureté".

Comme pour les juifs de Cochin, la pratique indienne des castes (qui interdit les mariages inter-castes) leur a probablement permis de survivre dans un milieu qui les auraient sans cela sans doute assimilé.

Comme les juifs indigènes de Cochin, ils étaient également divisés en deux sous-groupes : les Gora, ou "blanc" (très majoritaires), supposés être de souche "pure", et les Kala (ou Kalu), ou "noirs" (moins nombreux), supposés être issus de mariages mixtes ou d'adultères. Il est à noter que les couleurs "blanches" et "noirs" n'impliquaient aucune différences dans les apparences physiques. Elle renvoyaient par contre à un statut social supérieur ou inférieur. On retrouve encore ici la pratique indienne des castes endogames. Même s'ils ne se mariaient pas entre eux et avaient des statuts différents, les membres des deux sous-castes appartenaient bien à une même communauté, et partagaient les mêmes lieux de culte.

A compter du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, des juifs vinrent de Cochin, puis d'autres communautés (en particulier les Baghdadi), pour leur apprendre les pratiques du judaïsme : lois religieuses, fêtes juives, hébreu.

A compter du XIXe siècle, il y aura aussi des contacts avec l'importante communauté juive (sépharade également) yéménite (qui était de longue date une source importante de textes sacrés pour les juifs de Cochin). Toutes ces évolutions expliquent la perte progressive de statut des kajis, jusqu'à leur disparition. Pendant longtemps, l'encadrement religieux des Bene Israël a surtout été constitué de juifs Bagdhadi, de Cochin et du Yémen.

Bien qu'ils aient été "rejudaïsés", il est à noter que ces juifs les regardaient avec une certaine réserve, compte tenu de leur longue ignorance des lois juives. Ainsi par exemple, les Baghdadi de Calcutta refusaient tout mariage avec eux, compte tenu des doutes quant à leur "pureté" en tant que juifs.

Sous l'influence des juifs de Cochin ou des Bagdhadi de Calcutta, sépharades, les Bene Israël ont opté pour le rite sépharade, avec certaines particularités propres à la communauté.

Un autre facteur de modernisation sera le contact avec les missionnaires britanniques. Ceux-ci ont fondé des écoles en langue anglaise, ce qui explique, par la suite, la relation assez forte entre les Bene Israël et le pouvoir colonial britannique. Pour cette petite caste indienne modeste et isolée, cela représentera une ouverture importante sur le monde.

La période moderne

On sait peut de chose des Bene Israël avant le XVIIIe siècle. Leur développement est mieux connu à partir de cette époque.

Partis de leurs villages de la côte, ils s'intallent progressivement dans les villes, en particulier à Bombay (on les appelle d'ailleurs parfois les "juifs de Bombay"), mais aussi à Delhi, voir à Karachi dans l'actuel Pakistan.

La première famille connue à s'installer à Bombay est la famille Divekar ("du village de Dive"), en 1746. À la fin du XVIIIe siècle est fondée la première synagogue Bene Israël de Bombay.

À compter de la fin du XVIIIe siècle, beaucoup entrent dans l'armée britannique. À la fin du XIXe siècle, ils sont nombreux à devenir de petits fonctionnaires de l'empire britannique, ou des employés de bureau. Cette évolution sociale est le produit de l'éducation dans les écoles missionnaires anglaises, mais marque aussi l'influence des juifs de Calcutta (Bagdhadi) et de Cochin, très connectés sur le commerce international. Pour l'ancienne, modeste et isolée caste des "presseurs d'huile", il s'agit d'une révolution sociale importante. A compter du XXe siècle apparaissent des médecins et des avocats.

En 1875, les Bene Israël établiront une "école israélite", en langue anglaise, la première école "moderne" sous leur contrôle.

On estime que les Bene Israël étaient au nombre de 6 000 dans les années 1830, 10 000 au tournant du siècle et en 1948 - lorsque leur communauté était la plus nombreuse en Inde - on comptait 20 000 individus. Depuis, leur population n'a cessé de diminuer (en Inde), principalement du fait de l'émigration vers Israël et ils seraient moins de 5 000.

L'émigration vers Israël

En 1897, les Bene Israël avaient été invités à participer au Premier congrès sioniste de Bâle, mais avaient décliné l'invitation.

Dès la création d'Israël, en 1948, les Bene Israël ont commencé à émigrer vers Israël. Débute alors une controverse de plusieurs années. L'origine juive des Bene Israël ne faisait pas débat. Mais le rabbinat s'interrogeait pour savoir s'ils étaient encore pleinement juifs. En effet, pendant des siècles, les Bene Israël avaient vécus sans rabbin ni connaissance de la loi juive (Halakha). Leurs mariages, leurs conversions d'indiens (probables compte tenu de leur appararence physique) étaient donc suspects. De ce fait, ils avaient du mal à se marier en Israël. Ces problèmes vont freiner leur émigration.

En 1964, les Bene Israël sont reconnus comme pleinement juifs par le grand rabbinat d'Israël, ce qui a facilité leur imigration dans le pays. En 2005, ils seraient 60 000 en Israël, 5 000 en Inde et 2 000 dans divers pays anglophones (Grande-Bretagne, Canada, USA,...).

La communauté baghdadi

Les Baghdadi sont des juifs de langue arabe qui ont émigré depuis l'Irak, il y a quelque 250 ans et qui se sont installés dans les villes de Mumbai et de Calcutta. Commerçants avisés, ils sont rapidement devenus une des communautés les plus prospères de la ville et y ont fait œuvre de philanthropes. Le membre le plus connu de cette communauté est Sir David Sassoon, né à Bagdad en 1792 et décédé à Pune en 1864.

La communauté baghdadi comptait à son apogée, dans les années 1940 quelque 7 000 membres, cependant, après une forte émigration en Israël, elle est aujourd'hui en extinction, avec moins de 50 personnes.

Les Baghdadi étaient beaucoup plus stricts concernant la religion que les Bene Israël avec lesquels ils ne se mêlaient pas, introduisant un castéisme inconnu dans le judaïsme, faisant penser à celui de Cochin. Les Baghdadi n'autorisaient pas les mariages entre leurs enfants et les enfants de la communauté Bene Israël, ils ne consommaient pas de nourriture préparée par un membre de cette communauté et refusaient de compter un Bene Israël comme élément du miniane, les dix hommes nécessaires pour commencer une prière. Les Bene Israël étaient en fait considérés comme des juifs impurs.