Michel VII Doukas

| Michel VII Doukas | |

| Empereur byzantin | |

|---|---|

Michel VII Doukas | |

| Règne | |

| Coempereur : 1059 – Empereur : – 6 ans et 5 mois |

|

| Période | Doukas |

| Précédé par | Constantin X Doukas |

| Co-empereur | Constance (1060 – 1078) Andronic (1068 – 1077) Romain IV Diogène (1068 – 1071) Constantin Doukas (1074 – 1078) |

| Suivi de | Nicéphore III Botaniatès |

| Biographie | |

| Naissance | v. 1050 |

| Décès | v. 1090 (~40 ans) |

| Père | Constantin X Doukas |

| Mère | Eudocie Makrembolitissa |

| Épouse | Marie d'Alanie |

| Descendance | Constantin Doukas |

| modifier |

|

Michel VII Doukas, Parapinakes (grec : Μιχαὴλ Ζ’ Δούκας Παραπινάκης,), né vers 1050, mort vers 1090, fut coempereur à partir de 1059 (rejoint par ses frères Constance en 1060 et Andronic en 1068, puis par Romain IV Diogène en 1068) et empereur byzantin du au . Il était le fils de Constantin X, fondateur de l’éphémère dynastie des Doukas et d'Eudocie Makrembolitissa.

De la naissance à la mort de Constantin X

Michel Doukas était le fils de Constantin Doukas, militaire qui, lors de la révolte des généraux contre Michel IV (r. 1034 – 1041), avait été choisi par ceux-ci pour conduire la révolution, mais qui s’était effacé devant Isaac Comnène (r. 1057 – 1059).Il avait été fait « césar » par Isaac devenant ainsi le deuxième personnage de l’empire et c’est lui qu’Isaac choisi pour lui succéder.

Marié en secondes noces avec Eudocie Makrembolitissa, Constantin avait déjà un fils, Michel, avant son avènement. Deux autres enfants naquirent après le mariage, Constance[N 1] et Zoé. Contrairement à son frère Michel, Constance était dès lors « porphyrogénète » (né dans la pourpre)[N 2], honneur considéré comme plus élevé que celui d'être l'ainé [1].

Par conséquent, Michel et son puiné Andronic, nés avant l’avènement de leur père, n’avaient pas droit de succession au trône. Toutefois, peu après son avènement, Constantin X décida lors de la naissance de Constance, de les nommer tous deux coempereurs[2],[N 3].

Tombé malade en octobre 1066, l’empereur devait décéder quelques mois plus tard[3], non toutefois sans avoir fait promettre à l’impératrice Eudocie de ne pas se remarier, pour éviter que, comme cela avait été le cas des derniers Macédoniens, un nouveau mariage et des enfants issus de ce mariage ne viennent compromettre l’héritage de son ainé, le futur Michel VII. L’impératrice dut prêter serment devant le patriarche, le césar, ses enfants et le sénat, en invoquant « le ciel, la terre et tous ses éléments, faisant appel à la Trinité, à la Théotokos, à tous les anges, aux prophètes aux apôtres, aux martyrs et à tous les saints » qu’elle ne songerait même pas à se remarier; après quoi les sénateurs et le patriarche durent contresigner son serment[4].

Après avoir fait face à un complot ourdi par le doux de Serdica, Romain Diogène (r. 1068 – 1072)[5], l’impératrice fut libérée de son serment par le patriarche Jean Xiphilinos. Considérant que la seule façon de mettre le trône à l’abri d’un coup d’État était d’épouser un militaire disposant d’une grande autorité et capable de s'imposer pour protéger à la fois ses fils, Michel, Andronic et Constance, ainsi que les frontières à nouveau menacées par les Turcs seldjoukides, Eudocie, qui ne craignait pas les défis, épousa ce même Romain le 1er janvier 1068 et celui-ci devint empereur[6],[7],[8].

Les craintes de Constantin pour son fils étaient probablement fondées. Âgé de dix-neuf ans au décès de Constantin X et par conséquent majeur, il n’avait guère hérité des qualités de son père. Zonaras dira de lui : « Il était extrêmement influençable de caractère et inapte à diriger les moindres affaires, pour ne rien dire de l’empire[9]. ». La plupart des commentateurs de l’époque affirment qu’il était encore incapable de faire preuve de jugement et qu’il avait l’âge mental d’un enfant[10]. De caractère réservé, amoureux des livres, se complaisant dans les beautés du style et de la philosophie[11], il faisait piètre figure en public, d’autant plus que le jeune homme souffrait de problèmes d’élocution [12]. Attaleiates dit assez méchamment de lui qu’il « n’était bon qu’à devenir évêque[13] ».

De la mort de Constantin X au règne personnel

L’élévation de Romain IV (r. 1068 – 1071) n’alla toutefois pas sans opposition dans la noblesse civile et dans l’armée. La famille Doukas et son chef, le césar Jean Doukas , frère de l’empereur Constantin X, tentèrent de s’opposer à l’arrivée au pouvoir d’un militaire [14],[15]. Les chances de succession de la famille Doukas s’amenuisèrent encore lorsque l’impératrice donna naissance rapidement à deux héritiers mâles (Léon en 1069 et Nicéphore en 1070)[16]. La garde varègue, fidèle à la famille Doukas, fit également connaître son mécontentement. Sentant le danger, Romain en tira la conclusion que la meilleure façon d’établir son autorité était de conduire lui-même les armées au combat, concentrant ainsi l’attention de la haute hiérarchie civile et militaire sur la guerre contre les Turcs [17]. Pour la première fois depuis Basile II, un empereur donnait toute son attention à l’armée[18].

Le règne de Romain IV devait prendre fin avec la défaite de Manzikert, le 26 aout 1071[N 4]. En un court laps de temps, l’empereur avait entrepris nombre de réformes qui lui aliénèrent successivement la noblesse de cour, une partie de l’armée et la population[19]. Ses ennemis en profitèrent pour passer à l’action[20].

Le césar Jean Doukas revint en hâte de Bithynie où Romain IV l’avait exilé avant son départ. Avec Michel Psellos et la garde varègue, il força l’impératrice Eudocie à se retirer dans un couvent, puis les deux hommes obligèrent le coempereur Michel VII à prononcer la déchéance de son père adoptif, lequel eut les yeux crevés à son retour de captivité chez les Turcs[21],[22],[23].

Règne personnel de Michel VII (1071 – 1078)

Politique intérieure

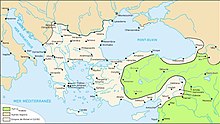

Si de l’avis des historiens modernes, Manzikert ne fut pas un désastre sur le plan militaire, cette défaite marqua le début d’une guerre civile qui était l’aboutissement de la dégradation politique, économique et militaire de l’empire au cours des dernières décennies[24]. Avec l’arrivée au pouvoir de Michel VII comme seul empereur, on voit se tisser un réseau d’alliances entre les grandes familles de l’empire : Doukas, Comnène, Botaneiates. L’empereur s’était marié avec une princesse géorgienne, fille du roi Bragat IV, appelée dans les sources Marie d’Alanie qui jouera un rôle crucial dans cette période en tant qu’épouse de Michel VII d’abord, de Nicéphore III Botaniatès par la suite[25],[26]. Ce mariage favorisait un rapprochement de la famille Doukas avec les Comnène puisque la cousine de Marie, Hélène, était mariée avec Isaac Comnène, frère ainé d’Alexis Comnène. Le régime maintint dans leurs postes l'aristocratie militaire ayant servi sous Constantin X : Botaneiates comme gouverneur du thème des Anatoliques, Basilakes en Paphlagonie puis à Dyrrachion, Diabatenos à Edesse et Bryenne en Bulgarie[27].

En fait, ce fut moins Michel VII qui gouverna que ses principaux ministres sous le contrôle du césar Jean[28]. Au début de 1072, l’ évêque de Side, nommé Jean, fut placé à la tête de l’administration civile pour être bientôt remplacé par un autre eunuque du nom de Nicéphore, mieux connu par son surnom de Nikephoritzes [29],[30]. Ancien gouverneur d’Antioche sous Constantin X, arrêté et emprisonné sous Eudocie, il avait été relâché et fait gouverneur de Grèce où il se révéla habile administrateur (entendre : parvenant à faire entrer impôts et taxes) avant d’être appelé à Constantinople comme ministre des finances (logothetes). Très rapidement, il augmenta les taxes sur tous les secteurs de la société, aliénant Michel de ses propres conseillers; le césar Jean se retira dans ses terres avec son fils Andronic et Psellos fut écarté du pouvoir[31].

Résultat de la perte des territoires d’Asie mineure, la situation économique ne cessait de se dégrader et le nomisma, unité de compte de l’empire, ne cessait de se dévaluer. D’une pureté de 21 carats (87,5% pur) sous Constantin IX (r. 1042-1055), on était passé à 18 carats (75% pur) sous Constantin X (r. 1059-1067), à 16 carats (66,7% pur) sous Romain IV (r. 1068-1071) et l’on arriva à 14 carats (58% pur) sous Michel VII[32]. Le blé n’arrivant plus à Constantinople, Nikephoritzes décréta ce qui équivalait à un monopole d’État sur son commerce [33],[34], ce qui fit monter les prix au point que, pour une monnaie d’or, on n’avait plus au lieu d’un médimne de blé, qu’un médimne moins un pinakion (παρά πινάκιον), ce qui valut à l’empereur son surnom de Parapinakès (quart de médimne)[35].

Politique extérieure

Après la défaite de Manzikert, s’il existe encore des armées byzantines, celles-ci sont surtout occupées à se livrer bataille entre elles, le plus souvent avec l’aide des ennemis qui profitent de la faiblesse de l'empire[36], les Byzantins engageant des mercenaires francs pour combattre les Turcs et des mercenaires turcs pour combattre les Francs[37].

En Italie, où ce qui restait de l’Italie byzantine, prise entre les Normands la papauté et les États lombards, avait pratiquement disparu, la chute de Bari en 1071 marqua la fin de la présence byzantine. Dans les Balkans, les nobles bulgares se révoltèrent en 1072 à Skopje contre le gouvernement byzantin et demandèrent au prince de Zéta, Michel, de présenter un de ses fils pour siéger sur le trône bulgare. À l’automne, Constantin Bodin, septième fils de Michel fut proclamé empereur de Bulgarie sous le nom de Petar III[38]. Michel de Zéta quant à lui reçut de Rome la couronne royale, pendant qu’en Croatie, Pierre Casimir IV (r. 1058-1074) faisait reculer les frontières de son royaume et que son successeur, Démétrius Zvonimir (r. 1076-1089) était couronné roi, vassal du pape Grégoire VII, affaiblissant ainsi l’influence de Byzance dans la région[39],[40]. Pour contrer l’influence papale, une alliance fut négociée avec le roi de Hongrie, Géza Ier (r. 1074 – 1077) qui épousa une certaine Synadena Synadène[N 5]. En même temps, toutefois, Michel VII tentait de se rapprocher du pape Grégoire VII, également aux prises avec les Normands, pour planifier ce qui avait toutes les apparences d’une croisade : une armée venue de tous les pays d’Europe délivrerait l’Asie mineure des Turcs avant de se diriger vers Jérusalem [41].

Pendant ce temps, les Turcs se répandaient en Cappadoce et Alp Arslan, indigné du sort fait à Romain IV, se déclarait son vengeur. En 1073, le jeune général des armées d’Orient, Isaac Comnène, neveu de l’empereur du même nom, reçut l’ordre de les chasser de Cappadoce [42]. Il était accompagné par des mercenaires normands ayant à leur tête Roussel de Bailleul. Alors que la campagne battait son plein, Roussel déserta avec ses hommes, permettant aux Turcs de vaincre Isaac et d’occuper non seulement la majeure partie de la Cappadoce, mais aussi de Charsianum et de Chaldia. Imitant les autres Normands qui se créaient des principautés en Italie, Roussel de Bailleul se créa une petite principauté autour d’Ancyre dans le thème des Arméniaques. L’année suivante, Nikephoritzes donna au césar Jean l’ordre de remettre de l’ordre dans la région. Mais le césar Jean fut capturé lorsque ses propres mercenaires normands désertèrent pour se joindre à ceux de Roussel. Maintenant maitre non seulement du thème des Arméniaques, mais aussi de ceux des Bucellaires et des Optimates, Jean décida de proclamer le césar Jean empereur à Nicomédie. Nikephoritzes fit alors appel aux Turcs de Cappadoce qui capturèrent le césar Jean et Roussel de Bailleul pour les relâcher contre rançon[43]. Jean jugea alors prudent de se faire moine, alors que Roussel reprit la rébellion à partir du thème des Arméniaques[44],[45].

À bout de ressources, probablement en 1075, Michel et Nikephoritzes envoyèrent contre lui le plus jeune frère d’Isaac Comnène, Alexis, alors âgé de vingt-cinq ans et déjà populaire. À la tête d’une troupe d’Alains du Caucase celui-ci, après avoir affaibli son adversaire, réussit à soudoyer le chef turc Toutakh, allié de Roussel, pour qu’il fasse ce dernier prisonnier. Alexis put alors regagner triomphalement Constantinople où Roussel fut jeté en prison[46],[47],[48].

Au même moment, un aventurier arménien du nom de Philarète, profitant de la faiblesse de l’empire, s’emparait des places fortes du Taurus, offrant refuge aux populations chrétiennes contre les Turcs, mais refusant obéissance à Michel VII. Son territoire s’étendait de Mélitène à Antioche où des troubles avaient éclaté et où une des factions avait à sa tête le patriarche Émilien. Pour mettre un terme aux troubles Isaac Comnène fut nommé gouverneur d’Antioche. Celui-ci parvint à s’emparer du patriarche qui fut envoyé à Constantinople pendant qu’Isaac parvenait à rétablir la paix avec l’aide des garnisons voisines[46],[49].

Enfin, pour économiser, le gouvernement cessa de verser tribut aux Petchenègues, lesquels en 1076 se joignirent à une révolte du gouverneur de Paradunavum, une région du Danube, nommé Nestor qui avait été victime des confiscations de Nikephoritzes. Ignorant celui-ci les autorités entreprirent plutôt de supprimer la mutinerie des tagmata d’Occident dont la paie accusait des retards. Cela donna le temps aux Turcs de raffermir leur étreinte sur le nord de l’Anatolie dont les paysans allèrent se réfugier à Constantinople y causant une sévère famine [50],[49].

La fin du règne

Toutes ces luttes avaient épuisé l’empire. Le centralisme bureaucratique de Nikephoritzes avait déjà suscité un vif mécontentement parmi les grands propriétaires qui étaient également les principaux fournisseurs de blé. La population s’en ressentit également puisque la hausse du prix du pain provoqua une hausse générale des prix [51]. Joint à l’arrivée massive des réfugiés, il en résulta une famine à laquelle s’ajouta une épidémie de peste en 1076[52]. Le mécontentement devint général lorsque le gouvernement décida de confisquer les biens non seulement de grands propriétaires mais aussi de l’Église pour renflouer le budget.

Deux révoltes se déclarèrent alors simultanément à l’Ouest et à l’Est, toutes deux fomentées par des représentants de l’aristocratie militaire. En Europe, le gouverneur de Dyrrachium, Nicéphore Bryenne[N 6], se présenta comme empereur dans sa ville natale d’Andrinople d’où il envoya une armée en novembre 1077 qui put s’avancer jusque sous les murs de Constantinople, non sans avoir pillé les faubourgs ce qui lui valut l’hostilité des gens de la capitale[53],[54],[55] Deux mois plus tard, en Asie mineure, le stratège du thème des Anatoliques, Nicéphore Botaniates, fut acclamé empereur par ses troupes[56],[57]. C’est en vain que Michel VII s’entendit avec l'émir Suleyman, ennemi juré d’Alp Arslan pour lui bloquer la route et fit même appel à Roussel de Bailleul. Nicéphore réussit à devancer l’armée turque et à entrer en triomphe à Nicée d’où il put contacter ses partisans à Constantinople [58],[59].

Ceux-ci organisèrent un soulèvement où l’Église (et le patriarche Émilien d'Antioche résidant alors à Constantinople) joua un rôle important[59]; l'émeute éclata le 23 mars 1078. Reprenant le scénario de 1057, les rebelles se réunirent à la cathédrale Hagia Sophia avant d’aller libérer les prisonniers et piller le palais impérial. Abandonné de tous, Michel VII confia la défense du trône à Alexis Comnène et abdiqua en faveur de son frère Constance qui refusa la couronne, se ralliant au prétendant. Le 2 avril, Nicéphore Botaniates entrait à Constantinople et fut couronné le lendemain[60],[59].

Quant à Michel VII, devenu moine il devait finir ses jours comme évêque d’Éphèse alors que son ministre, Nikephoritzes, était interné à l’ile d’Oxya où il mourut alors qu’il était interrogé pour savoir où il avait caché sa fortune[61],[59].

Généalogie des Doukas

| Andronic Doukas tourm. Armén. (792) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Théophile empereur (813 † 842) | N Doukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Alexis Mousélé magistros, césar (836-838) | Maria († 838) | Andronic Doukas Général (855) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Maria (ca.838 † 855) "fille de césar" | N Doukas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Andronic Doukas dom. des scholes (903) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| N Doukas | Constantin Doukas dom. des scholes († 913) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Michael Doukas | Gregoras Doukas | Étienne Doukas | Ne Doukas | Jean Lydos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Andronic Doukas Lydos général (976) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Christophe Doukas général (976) | Bardas Doukas général (976-1016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Andronic Doukas stratège (c.1010) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Constantin X empereur († 1067) | Jean Doukas († 1088) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Michel VII Doukas empereur († 1090) | Andronic Doukas césar | Constance Doukas césar († 1081) | Andronic Doukas dom. des scholes amiral (1073) | Constantin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Constantin Doukas († 1087) | Michel Doukas († 1108-18) | Jean Doukas mégaduc (1064 † <1137) | Irène Doukas x Alexis Ier Comnène | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| Constantin Doukas sébaste (1118) | Théodore Doukas prosébaste (1125) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Bibliographie

Sources primaires

- Attaliates, Michel. History . Ed. and trans. A. Kaldelis and D. Kralis, Washington D.C. 2012.

- Bryennios, Nicephoras (trad. Henri Grégoire), « Materials for a History », Byzantion, nos 23 et 25-27, 1953 et 1955-57.

- Kékauménos. Conseils et récits d'un gentilhomme byzantin, traduit du grec et présenté par Paolo Odorico, Toulouse, Anacharsis, 2015. (ISBN 979-1092011173).

- Psellos, Michel. Chronographie. Paris, Les Belles Lettres, 1967 [1928].

- Psellos, Michel . Orationes Funebres . vol. 1, ed. I. Polemis, Berlin, 2014.

- Zonaras, Jean. Épitomé historion. [en ligne] https://openlibrary.org/works/OL7873284W/Ioannou_tou_Zonara_Epitome_historion.

Sources secondaires

- (en) Angold, M. The Byzantine Empire 1025-1204. London, New York, Longman 1997 [1984}, (ISBN 978-0-582-29468-4).

- (fr) Bréhier, Louis. Vie et mort de Byzance, Albin Michel, coll. L'évolution de l'humanité, Paris, 1946, (ISBN 2-226-05719-6).

- (en) Canduci, Alexander. Triumph & Tragedy: The Rise and Fall of Rome's Immortal Emperors, Pier 9, 2010. (ISBN 978-1-74196-598-8).

- (fr) Cheynet, Jean-Claude. Pouvoir et Contestations à Byzance (963–1210). Paris, 1996, Publications de la Sorbonne. (ISBN 978-2-85944-168-5).

- (fr) Cheynet, Jean-Claude (dir.). Le Monde byzantin, vol. 2, L’Empire byzantin (641-1204). Paris, Presses Universitaires de France, 2006. (ISBN 978-2-130-52007-8).

- (en) George Finlay, History of the Byzantine and Greek Empires from 1057–1453, vol. 2, William Blackwood & Sons, 1854.

- (fr) Gautier, Paul, ed. "Nicéphore Bryennios: Histoire". Corpus Fontium Historiae Byzantinae. Bruxelles, Byzantion, 1975. OCLC 814361996.

- (en) Kaldellis, Anthony & Krallis, Dimitris, eds. (2012). Michael Attaleiates: The History. Cambridge, Massachusetts and London, Harvard University Press. (ISBN 978-0-674-05799-9).

- (en) Kaldellis, Anthony. Streams of Gold, Rivers of Blood: The Rise and Fall of Byzantium, 955 A.D. to the First Crusade. New York: Oxford University Press, 2017. (ISBN 978-0190253226).

- (en) Kazhdan, Alexander, ed. The Oxford Dictionary of Byzantium. Oxford and New York, Oxford University Press, 1991. (ISBN 0-19-504652-8).

- (en) Kazhdan, Alexander P. & Ann Wharton Epstein. Change in Byzantine Culture in the Eleventh and Twelfth Centuries, University of California Press, 1985 (ISBN 0-520-05129-7).

- (en) Norwich, John Julius. Byzantium, The Apogee. New York, Alfred A. Knopf, 1994. (ISBN 978-0-394-53779-5).

- (fr) Oikonomides, N. “Le serment de l’Impératrice Eudocie: un épisode de l’histoire dynastique de Byzance” (dans) Revue des Études Byzantines, 21, 1963, pp. 73-97.

- (fr) Ostrogorsky, Georges. Histoire de l’État byzantin. Paris, Payot, 1983 [1956]. (ISBN 2-228-07061-0).

- (fr) Patlagean, Évelyne. Un Moyen Âge Grec: Byzance, IXe–XVe siècle, Paris, Albin Michel, 2007. (ISBN 978-2-226-17110-8).

- (en) Polemis, Demetrios I. (1968), The Doukai: A Contribution to Byzantine Prosopography, London, Athlone Press, 1968. (ISBN 978-0-48-513122-2).

- (de) Savvides, Alexios G. & Benjamin Hendrickx (ed.). Encyclopaedic Prosopographical Lexicon of Byzantine History and Civilization. Vol. 2: Baanes–Eznik of Kolb. Brepols Publishers, Turnhout 2008, (ISBN 978-2-503-52377-4), pp. 254–255.

- (en) Shepard, Jonathan (dir.), The Cambridge History of the Byzantine Empire, c. 500-1492, Cambridge, Cambridge University Press, 2008. (ISBN 978-0-521-83231-1).

- (de) Schreiner, Peter. "Konstantin X. Dukas". (dans) Lexikon des Mittelalters (LexMA). vol. 5, Artemis & Winkler, München/Zürich 1991, (ISBN 3-7608-8905-0), art. 1378.

- (en) Sewter, Edgar Robert Ashton, ed. The Chronographia of Michael Psellus. New Haven (Connecticut), Yale University Press, 1953. OCLC 427306.

- (fr) Stanescu, E. “Les réformes d’Isaac Comnène » (dans) Revue des Études sud-est européennes, 4, 1966. pp. 35-69.

- (en) Stephenson, Paul. Byzantium's Balkan Frontier: A Political Study of the Northern Balkans, 900-1204. Cambridge University Press, 2000. (ISBN 978-0-521-77017-0).

- (en) Treadgold, Warren T. A History of the Byzantine State and Society. Stanford, (California), Stanford University Press, 1997. (ISBN 978-0-8047-2630-6).

- (he) Varzos, Konstantinos Η Γενεαλογία των Κομνηνών [The Genealogy of the Komnenoi] (PDF). A. Thessalonik. Centre for Byzantine Studies, University of Thessaloniki, 1984. OCLC 834784634.

- (de) Wirth, Peter. "Konstantin X. Dukas". (dans) Biographisches Lexikon zur Geschichte Südosteuropas. Band 2. München 1976, p. 461 sq.

- (en) Wortley, John, ed. “John Skylitzes: A Synopsis of Byzantine History, 811–1057”. Cambridge, Cambridge University Press, 2010. (ISBN 978-0-521-76705-7).

Notes et références

Notes

- Dans sa Chronographie, Psellos donne à Constance (Κονσταντιος) le prénom de « Constantin (Κονσταντινος) », confusion entretenue par quelques auteurs. Ainsi Malamut (2014), p. 76 : « Tombèrent au combat beaucoup de nobles byzantins dont Kônstantios (Constantin), fils de Constantin X Doukas ».

- La « salle de porphyre » du Grand Palais devait son nom au fait que les planchers et les murs étaient recouverts de marbre de porphyre pourpre.

- Andronic sera également fait coempereur, mais sous le successeur de son père, Romain IV Diogène, peut-être à titre de faveur pour la mère de celui-ci que Romain avait épousé après le décès de Constantin X

- La date exacte et le lieu précis de cette importante bataille font encore l’objet de discussions parmi les spécialistes. Le 26 août est la date la plus vraisemblable selon Norwich (1994), p. 351.

- Celle-ci devait apporter dans sa dot une couronne dont les médaillons représentent Géza, Michel VII et son fils Constance, et qui devint la sainte couronne de Hongrie

- Âgé d’environ 80 ans, Nicéphore Bryenne avait été « adopté » par Romain IV comme son frère.

Références

- Norwich (1996), p. 14, note 1

- Psellos, Chronographie, VII (Constantin X), 21.

- Psellos, Chronographie, VII (Constantin X), 27.

- Texte dans Oikonomides, « Serment », cité par Kaldellis (2017), p. 239

- Norwich (1994), p. 344

- Psellos, Chronographie, VII (Eudocie), 4-8; Attaleiates, 94-96

- Treadgold (1997) p. 601

- Kaldellis (2017), pp. 239-240

- Zonaras 18.15.25

- Skylitzes Continuatus 157.22-24; Glykas 612.4-5, 614.22-615.1; Attaleiates: History 182.10-11 / 135.2-3

- Psellos, Chronographie, VII (Michel VII), 4

- Bryennios 167.21-22

- Attaleiates, 303

- Canduci (2010), p. 272

- Ostrogorsky (1983), p. 366

- Shepard (2008), p. 608

- Finlay (1854), p. 31

- Treadgold (1997), p. 601-602

- Norwich (1994), p. 345

- Bréhier (1969), p. 231

- Psellos, Chronographie, VII (Romain IV), 24-25

- Norwich (1994), p. 355

- Kaldellis (2017) p. 249

- Kaldellis (2017) p. 251

- Psellos, Chronographie, VII (Michel VII), 9

- Kaldellis (2017) p. 253

- Cheynet (1996), pp. 349-350

- Psellos, Chronographie, VII (Michel VII), 10

- Kaldellis (2017) pp. 252-253

- Bréhier (1969), p. 233

- Attaleiates, 182, 200 et sq; Nicéphore Bryenne II, 1; Kekaumenos, Strategikon, 184

- Voir à ce sujet l'article "Monnaie byzantine"

- Attaleiates, 201-204

- Voir à ce sujet Kaldellis (1997) p. 263

- Attaleiates, 203-204; Cedrenos, II, 444-445; Zonaras, XVIII, 16; voir également l’allusion subtile de Psellos à ce fait : Chronographie, VII (Michel VII), 2

- Bréhier (1969) p. 232

- Kaldellis (2017), p. 259

- Stephenson (2000), p. 142

- Ostrogorsky (1983) p. 368

- Bréhier (1969) p. 235

- Kaldellis (2017), p. 261

- Nicéphore Bryenne, II, 3; Anne Comnène, Alexiade, I, 1

- Nicéphore Bryenne, II, 17 (81); Attaleiates, 199

- Treadgold (1997) p. 606

- Bréhier (1969), pp. 233-234

- Bréhier (1969), p. 234

- Treadgold (1997), pp. 606-607

- Kaldellis (2017), pp. 258-260

- Kaldellis (2017), p. 263

- Treadgold (1997), p. 607

- Ostrogorsky (1983) p. 369

- Bréhier (1969), p. 235

- Attaleiates, 242-252; Nicéphore Bryenne, III, 314; Sklylitzes continuatus, 172-176

- Bréhier (1969), p. 236

- Kaldellis (2017) p. 265.

- Ostrogorsky (1983) p. 370

- Treadgold (1997), p. 607

- Nicéphore Bryenne, III, 15 et sq; Cedrenos, II, 461-464; Zonaras, XVIII, 18

- Kaldellis (2017) p. 265

- Nicéphore Bryenne, III, 17-24; Attaleiates, 237-240; Cedrenos, II, 464; Zonaras, XVIII, 18

- Zonaras, XVIII, 19, 229; Nicéphore Bryenne, III, 36; Cedrenos, II, 476

Voir aussi

Liens internes

- Empire byzantin sous les Doukas

- Constantin X

- Jean Doukas (césar)

- Eudocie Makrembolitissa

- Guerres byzantino-normandes

- Alp Arslan

- Romain IV Diogène

Lien externe

- “Emperor Michael VII Doukas” (dans) Prosopography of the Byzantine World. [en ligne] http://db.pbw.kcl.ac.uk/jsp/index.jsp.