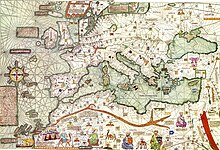

Atlas catalan

L'Atlas catalan est un portulan du XIVe siècle, réalisé vers 1375 et traditionnellement attribuée à Abraham Cresques, un cartographe juif majorquin de Palma, et à son fils Jehuda Cresques.

Histoire

Il est offert par Jean Ier, alors infant du roi d’Aragon Pierre IV vers 1370 au roi de France, Charles VI, tout juste couronné roi et lui-même cousin de l’épouse de l’infant, Yolande de Bar[1]. L'atlas est attesté dans l'inventaire de la bibliothèque du roi de France en 1380 puis fait partie des collections royales. Son attribution à Abraham Cresques (v. 1325 - v. 1387) est attestée par une lettre de l'infant Jean d'Aragon par l'intermédiaire de Joan de Janer, son chambellan[2] :

« Seigneur Jean : Nous avec notre lettre notifions notre cher cousin le roi de France que nous lui envoyons par... Sire Guillaume de Courcy, porteur de la présente, une nôtre mappemonde. Et comme P[èrel Palau a ladite mappemonde, nous voulons et vous ordonnons que au dit Père remettiez une lettre que nous vous envoyons incluse dedans celle-ci et que tantôt livriez ou fassiez livrer la susdite mappemonde au mentionné seigneur Guillaume, sans que de reconnaissance ni de récépissé mention soit faite. Et ceci fait, procurez-vous Cresques le Juif qui ladite mappemonde a faite, lequel, s'il est là, comme nous pensons qu'il doit être, se trouve dans la juiverie, et, vous présent, il informera le dit Sire Guillaume de toute chose que nécessaire soit, afin qu'il puisse le transmettre au roi [de France]. Et en cas que le dit Juif n'y soit pas, procurez-vous deux bons marins qui de la dite mappemonde informent le susdit Sire Guillaume au mieux qu'ils pourront »[3].

Considéré comme le chef-d'œuvre de la cartographie du XIVe siècle[2], il est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale de France (cote MSS. ESP. 30).

Contenu

L'Atlas se compose de six feuilles de vélin pliées en deux, collées sur des supports de bois qui étaient à l'origine reliés mais que l'usure a fini par séparer. Chacune de ces planches mesure 69 x 20 cm[2] et chaque feuille mesure 64,5 × 50 cm[4]. Deux des feuilles contiennent des informations d'ordre cosmographique et astrologique, tandis que les quatre autres, richement illuminées au recto et une autre au verso[2], constituent la mappemonde à proprement parler.

L'Atlas fourmille de légendes donnant des renseignements précis et récents, et parfois fantaisistes comme le voyage de Jacme Ferrer (en) au Riu d'Or (Rio de Oro) en 1346[2].

Sa partie occidentale documente des terres bien connues à l'époque : l'Europe, l'Afrique du Nord et le bassin méditerranéen. Elle présente les mêmes caractéristiques que les portulans contemporains. En revanche, sa partie orientale remplit les espaces méconnus de l'Asie de divers éléments mythologiques, sans négliger les informations rapportées par Marco Polo ou Jean de Mandeville.

Première feuille

La première feuille se compose d'une cosmographie inspirée par plusieurs savants du Moyen Age et de l'Antiquité à l'instar d'Honoré d'Autun, d'Isidore de Séville et de Ptolémée. Elle débute par un texte qui rappelle l'origine du monde d'après la Genèse ce qui permet de dresser une liste des jours fastes et néfastes. Le texte rend ensuite compte de la somme des connaissances astronomiques de l'époque, dont la sphéricité de la Terre, ainsi qu'une série d'informations océanographiques utiles au commerce maritime. Le texte est enfin accompagné d'une table des marées, d'un schéma de détermination des fêtes mobiles, d'une représentation d'un homme zodiacal ainsi qu'un tableau lunaire[5].

Schéma de détermination des marées

Le premier diagramme circulaire permet de calculer les marées de la Manche, de l'île de Sein à l'embouchure de la Seine. Il s'agît d'une des plus anciennes cartes des marées connues à ce jour[6].

Le schéma se compose comme une rose des vents, chaque vent étant signalés par son initiale en catalan, à l'inverse de la rose des vents de la troisième feuille qui les fait apparaitre complétement, mais en italien[7]. Ce disque est divisé en une série de 14 anneaux concentriques eux-mêmes divisés en 16 parts. Ainsi divisé, le cadran permet de représenter un cycle lunaire entier de 24 heures et 50 minutes. Les lettres P et B indiquent les marées hautes et basses (du catalan Plenamar désignant le flot et Baixamar le jusant)[5].

Schéma de détermination des fêtes mobiles

Le second schéma propose une méthode de calcul à partir du nombre d'or des fêtes de Pâques, de la Pentecôte et de la période entre l’Épiphanie et le mercredi des Cendres, permettant traditionnellement de dater les semaines du carnaval. Formé de 9 anneaux concentriques eux-mêmes divisés en plusieurs parties inégales, la lecture de ce diagramme repose sur l'utilisation d'un index aujourd'hui disparu[5].

L'homme et le tableau zodiacaux

Dans le dernier ensemble schématique figure un homme nu sur lequel figure les différents signes du zodiaque correspondant aux différentes parties du corps tel que décrit dans l'Almageste de Ptolémée dont l'auteur se revendique explicitement. Le dessin est accompagné d'une légende explicative ainsi que d'un tableau d'une année lunaire permettant notamment de réaliser des saignées en tenant compte du contexte astrologique[5].

Notes et références

- (en) Clara Estow, « Mapping Central Europe: The Catalan Atlas and the European Imagination », Penn State University Press, , p. 6 (lire en ligne)

- G. De Reparaz-Ruiz, « Essai sur l'histoire de la géographie de l'Espagne de l'antiquité au XVe siècle (fin) », Annales du Midi, vol. 52, no 207, , p. 280–341 (DOI 10.3406/anami.1940.5548, lire en ligne, consulté le )

- E.-T. Hamy, « Cresques lo Juheu, note sur un cartographe juif catalan de la fin du xrv* siècle », Bulletin de Géographie historique et descriptive », 1891, p. 218- 222 (réimprimé in : Hamy, Etudes historiques et géographiques, Paris, 1896, p. 105-109). — Elle a été publiée également par Rubiô i Lluch, in Documents, vol, I, p. 295

- Bibliothèque nationale de France. Département des Manuscrits

- « BnF - Le Ciel et la Terre : l'Atlas catalan », sur expositions.bnf.fr (consulté le )

- (ca) Vicenç M. Rosselló i Verger, « Marees i Atles Català [1375] », Cuadernos de Geografía de la Universitat de València, (ISSN 2695-7965, DOI 10.7203/CGUV..14286, lire en ligne, consulté le )

- (en) Clayton J. Drees, The Late Medieval Age of Crisis and Renewal, 1300-1500 : A Biographical Dictionary, Greenwood Publishing Group, , 546 p. (ISBN 978-0-313-30588-7, lire en ligne), p. 119

Annexes

Articles connexes

- Abraham Cresques

- Jehuda Cresques

- École majorquine de cartographie

- Cartographie

- Mappemondes anciennes

- Histoire de la cartographie

Liens externes

- Atlas catalan sur Gallica

- Exposition sur l'Atlas catalan sur le site de la BNF

- le CNRS présente sur youtube : Atlas Catalan (1375) | Au cœur des cartes