Saint-Pierre-et-Miquelon

| Saint-Pierre-et-Miquelon | |

Blason |

Drapeau |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Statut | Collectivité d'outre-mer |

| Chef-lieu | Saint-Pierre |

| Communes | Saint-Pierre Miquelon-Langlade |

| Assemblée délibérante | Conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon |

| Président Mandat |

Bernard Briand[1] 2022-2027 |

| Préfet | Bruno André |

| Code ISO 3166-1 | SPM, PM |

| Code ISO 3166-2 | FR-PM |

| Code Insee | 975 |

| Démographie | |

| Gentilé | Saint-Pierrais ou Miquelonais[2] |

| Population | 5 873 hab. (2021 |

| Densité | 24 hab./km2 |

| Langues locales |

Français |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 49′ 30″ nord, 56° 16′ 30″ ouest |

| Superficie | 242 km2 |

| Divers | |

| Monnaie | Euro |

| Fuseau horaire | UTC-3 |

| Domaine internet | .fr et .pm |

| Indicatif téléphonique | +508 |

| Code postal | 97500 |

| Localisation | |

| |

| Liens | |

| Site web | spm-ct975.fr |

| modifier |

|

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −5,2 | −5,7 | −3,7 | −0,4 | 2,8 | 6,7 | 11,5 | 13,8 | 11 | 6,6 | 2,3 | −1,9 | 3,2 |

| Température moyenne (°C) | −2,6 | −3,2 | −1,4 | 2 | 5,6 | 9,6 | 14,1 | 16,2 | 13,5 | 8,9 | 4,5 | 0,4 | 5,7 |

| Température maximale moyenne (°C) | −0,1 | −0,7 | 1 | 4,3 | 8,5 | 12,5 | 16,7 | 18,7 | 16 | 11,2 | 6,8 | 2,7 | 8,2 |

| Record de froid (°C) date du record |

−17 18.1982 |

−18,7 04.1975 |

−18,1 10.1986 |

−9,8 06.1995 |

−4,5 11.1993 |

0,7 02.2015 |

4,9 05.1992 |

6,9 25.1991 |

1,7 26.1979 |

−1,7 23.1974 |

−9,2 25.1993 |

−14,6 27.1984 |

−18,7 1975 |

| Record de chaleur (°C) date du record |

9,8 18.1976 |

9,4 05.2016 |

10,9 24.2021 |

13,6 30.2020 |

22 07.1999 |

25,1 27.2000 |

28,3 06.2013 |

26,2 01.2018 |

26,8 09.2001 |

20,1 03.2011 |

15,1 01.2019 |

12,8 07.2008 |

28,3 2013 |

| Ensoleillement (h) | 44,4 | 63,9 | 116,7 | 135,6 | 171,5 | 166,8 | 156,5 | 172,5 | 157,4 | 120,4 | 63,8 | 42,2 | 1 411,6 |

| Précipitations (mm) | 102,3 | 101 | 100,8 | 97,6 | 102,6 | 103,7 | 99,5 | 93,3 | 141,4 | 135,9 | 133,9 | 114,7 | 1 326,7 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 1 mm | 15,5 | 13,8 | 11,4 | 10,9 | 10,9 | 10,5 | 10,2 | 10,4 | 10,9 | 13,3 | 14,5 | 15,2 | 147,4 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 5 mm | 6,8 | 6,1 | 5,7 | 6,3 | 6,1 | 6 | 6 | 5,1 | 6,2 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 76,2 |

| dont nombre de jours avec précipitations ≥ 10 mm | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,2 | 4,2 | 4,2 | 4,4 | 4,1 | 43,5 |

| Nombre de jours avec neige | 22,6 | 19 | 15,3 | 7,4 | 0,9 | 0 | |||||||

| Nombre de jours avec grêle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1 | 0 | 0 | 0,2 |

| Nombre de jours d'orage | 0 | 0,1 | 0 | 0,2 | 0,4 | 1 | 1,4 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 5,9 |

| Nombre de jours avec brouillard | 3 | 4,1 | 5,2 | 8,8 | 12,9 | 14,6 | 18,5 | 11,3 | 6,3 | 4,1 | 4,7 | 3,5 | 97 |

| Diagramme climatique | |||||||||||

| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |

−0,1 −5,2 102,3 | −0,7 −5,7 101 | 1 −3,7 100,8 | 4,3 −0,4 97,6 | 8,5 2,8 102,6 | 12,5 6,7 103,7 | 16,7 11,5 99,5 | 18,7 13,8 93,3 | 16 11 141,4 | 11,2 6,6 135,9 | 6,8 2,3 133,9 | 2,7 −1,9 114,7 |

| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||

| Ville | Ensoleillement |

Pluie |

Orage |

Brouillard |

|---|---|---|---|---|

| Médiane nationale | 1 852 | 835 | 25 | 50 |

| Saint-Pierre | 1 412 | 1 327 | 6 | 97 |

| Paris | 1 717 | 634 | 20 | 26 |

| Nice | 2 760 | 791 | 28 | 2 |

| Strasbourg | 1 747 | 636 | 28 | 69 |

| Brest | 1 555 | 1 230 | 12 | 78 |

| Bordeaux | 2 070 | 987 | 32 | 78 |

Faune et flore

gèrement depuis lors. La population municipale au , selon les chiffres de l'Insee, s'élevait à 6 057 habitants, soit 5 430 dans la commune de Saint-Pierre et 627 habitants dans celle de Miquelon-Langlade[3].

Au , l'Insee dénombrait 641 habitants à Miquelon-Langlade et 5 633 habitants à Saint-Pierre pour 6 274 habitants pour la collectivité territoriale entière[4].

Le français parlé ressemble à celui de Normandie et de Bretagne. Les habitants descendent très majoritairement de colons normands, bretons et basques. Si la descendance acadienne est modeste, on doit par contre souligner une filiation anglaise et irlandaise significative de la population, conséquence de nombreuses unions de ces colons avec de jeunes femmes venues de la côte voisine de Terre-Neuve pour tenir des emplois domestiques, notamment au XIXe siècle et jusqu'au milieu du XXe.

L'anglais est très courant, et est généralement parlé en seconde langue par la majorité de la population : il est très utile pour le secteur du tourisme, car l'archipel reçoit de nombreux touristes anglophones américains et canadiens. Dans le cadre professionnel de la pêche, il est très utile pour communiquer avec les pêcheurs anglophones de Terre-Neuve, ou d'ailleurs.

Éducation et enseignement

Les établissements scolaires de Saint-Pierre-et-Miquelon font partie de l'académie de Normandie[12] qui est représentée par le Service de l’Éducation nationale[13] de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les établissements publics se composent de quatre écoles primaires, d'un collège avec une annexe à Miquelon, d'un lycée d'État et d'un lycée professionnel à Saint-Pierre. La première classe de seconde fut ouverte en octobre 1963. L'enseignement privé, sous contrat d'association avec l'État, compte quatre écoles primaires et un collège avec une section technique. En 2006, 1 330 élèves étaient scolarisés.

Après le baccalauréat, les élèves de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent continuer leurs études à l'extérieur de l'archipel (ne possédant aucune structure universitaire) en bénéficiant d'un passeport mobilité accordé sur dossier et sous l'autorité du préfet. La collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon peut également couvrir les frais liés aux transports vers la métropole ainsi qu'un voyage aller/retour annuel au moment des grandes vacances (durant les trois premières années d'études). La plupart des étudiants choisissent la métropole pour poursuivre leurs études[14].

Santé

Il existe à Saint-Pierre, le centre hospitalier François-Dunan qui compte 59 lits et un service d'urgence[15]. Il emploie environ 380 personnes dont une vingtaine de personnels médicaux[16]. Plusieurs spécialistes y viennent en mission au cours de l'année. La Caisse de prévoyance locale a contribué à la mise sur pied, en 2007, d'un centre de santé distinct de l'hôpital. À Miquelon, se trouve un poste médical doté d'un médecin.

Une des caractéristiques du système de santé dans l'archipel est son coût élevé, partiellement compensé par le budget national. Ce coût provient notamment des évacuations sanitaires pour les malades réclamant des soins ne pouvant être prodigués sur place. Au nombre de 844 en 2016 (730 en 2015)[17], elles ont eu lieu à 82 % vers le Canada (principalement vers l'hôpital de Saint-Jean de Terre-Neuve avec lequel il existe une convention tripartite avec le centre de santé de Saint-Pierre et la caisse de prévoyance sociale[17]) et à 18 % vers la métropole.

Économie

Le produit intérieur brut de Saint-Pierre-et-Miquelon, établi pour la première fois selon les indicateurs de 2004, a été évalué à 26 073 euros/habitant[18]. Mais ce niveau élevé, proche des normes de la métropole française, doit être regardé avec prudence car il est fondé essentiellement sur le pouvoir d'achat. Or celui-ci est favorisé du fait que près du tiers des actifs sont rémunérés sur fonds publics avec une indexation de l'ordre de 40 à 60 %. À cela vient s'ajouter la faiblesse du cours du dollar par rapport à l'euro, ce qui favorise ce pouvoir d'achat mais pénalise certains secteurs comme le marché du poisson (exportation) ou encore le tourisme.

Le développement économique de l'archipel est confié par le conseil territorial à la Société de développement et de promotion de l'archipel de Saint-Pierre et Miquelon (Sodepar) dont le président n'est autre que celui du conseil territorial.

Pêche

La pêche à la morue (aussi appelée cabillaud) et le soutien aux navires de pêche européens et asiatiques a été l'activité traditionnelle et principale de l'archipel situé non loin des Grands Bancs de Terre-Neuve où la morue était abondante. À partir des années 1950, elle avait acquis un caractère industriel avec des chalutiers modernes très performants. Mais à la suite de la décision du tribunal arbitral de New York, en 1992, délimitant la zone économique exclusive française autour de l'archipel et du moratoire canadien sur la pêche de cette espèce survenu peu après, à la suite d'une baisse importante de la ressource, ce fut l'effondrement vers une activité très réduite.

En complément se développa une pêche artisanale sur de petites unités qui, en plus d'un maigre quota de morue, s'est tournée vers le crabe des neiges, le concombre de mer, le lompe, le homard… Ainsi, la balance import/export, qui aux meilleures années avoisinait les 50 % grâce aux exportations de poisson, est tombée aux alentours de 10 % soulignant la grande faiblesse de l'économie locale. L'ensemble du secteur ne survit que grâce à un solide soutien financier de l'État et de la Collectivité territoriale.

Le 29 janvier 1962, le chalutier Ravenel se perd corps et biens avec les 15 marins de son équipage. Le drame s'est déroulé au large des côtes de Terre-Neuve à la suite d'une fortune de mer qui n'est toujours pas expliquée à ce jour.

Le 30 octobre 1962, le chalutier Galantry coule sur les bancs de Terre-Neuve. En virant son chalut, le panneau divergeant frappe violemment la coque qu'il crève, créant une voie d'eau faisant couler le bateau de pêche. L'équipage est sauvé par un chalutier canadien.

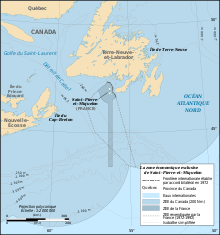

Question des eaux territoriales

Le nouveau droit de la mer, défini par la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (1973), permet désormais aux États d'étendre leur zone économique au-delà des 200 milles nautiques (environ 370 km) et d'inclure le plateau continental avoisinant.

En avril 1988, l'intrusion ostentatoire du chalutier Croix-de-Lorraine en eaux canadiennes, à l'instigation des principaux élus de l'archipel a entraîné son arraisonnement par les garde-côtes canadiens. L'équipage, les quatre élus et l'évêque de l'archipel[19] qui étaient à bord ont été placés deux jours en détention à Saint-Jean de Terre-Neuve, puis libérés après paiement d'une forte amende par l'État français. L'arbitrage international qui a suivi, en 1992, n'a accordé que 12 400 km2 de zone économique exclusive à la France, au lieu des 47 000 demandés par la partie française[20].

Le Canada refuse toute extension des eaux territoriales des îles Saint-Pierre-et-Miquelon au détriment de sa propre zone économique identifiée au sud de Terre-Neuve. Ottawa s'en tient à la délimitation frontalière maritime telle qu'elle résulte de la sentence du tribunal arbitral de New York. Cependant, cette décision n'a jamais été acceptée ni par la France, ni par le Canada qui pourtant s'y réfère, et encore bien moins par les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon. La question de la pêche qui pose des problèmes entre le Canada et la France, en pose également entre les provinces maritimes canadiennes elles-mêmes et leurs autorités fédérales. Toutefois, cette question n'a plus la même acuité qu'avant 1990 en raison de la diminution de la ressource halieutique et du moratoire global imposé par Ottawa dans l'intégralité de sa zone, depuis cette époque, avec pour conséquence l'effondrement de la pêche industrielle dans toutes les provinces atlantiques canadiennes et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les élus de Saint-Pierre-et-Miquelon sont à l'origine du « Collectif pour le plateau continental » qui a vu le jour en mars 2009 et dont l'objectif est d'abord d'inciter Paris à déposer une lettre d'intention auprès de la Commission des limites de l'ONU, avant la date du , dans le but d'obtenir une extension des droits de l'archipel en la matière. Le Canada a suscité une ébauche d'étude juridique argumentant contre une possible extension du plateau continental pour cet archipel français[21]. La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie, annonce le la rédaction d'une lettre d'intention demandant à l'ONU l'extension des zones de pêche de l'archipel[22]. La France a déposé le auprès des Nations unies un dossier préalable de demande d'extension du plateau continental français au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, ainsi que de la Polynésie française et de Wallis-et-Futuna[23]. Cette affaire est au point mort[24].

Agriculture

Le climat rigoureux jusqu'au printemps réduit la saison propice à l'agriculture à trois mois environ. L'absence de surfaces et de sols fertiles — trop tourbeux et argileux — propres à la culture des céréales constitue un handicap supplémentaire. Depuis le début des années 1990, diverses opérations de développement ont été menées avec notamment la culture sous serres, chaudes et froides, de produits maraîchers : laitues et fraises principalement. La production animale consiste surtout en poulets de chair, d'œufs, de canards et de viande d'agneau. L'ensemble du secteur bénéficie de l'aide de la métropole (régies agricoles des services de la Direction de l'agriculture et de la forêt) et des dispositions du code local des investissements, mais il ne peut répondre qu'à une faible part de la demande des consommateurs.

Bâtiment et travaux publics

Employant environ 10 % de la population active estimée à 3 200 personnes, le bâtiment est un secteur économique essentiel. Soumis à une saisonnalité climatique, il se déploie surtout d'avril-mai à fin novembre. Caractérisé par une prédominance de la maison individuelle, il garde un profil artisanal de qualité. La problématique du logement à Saint-Pierre-et-Miquelon est très différente de celle qui se retrouve dans les autres collectivités d'outre-mer. L'insalubrité et le manque de confort n'existent pratiquement pas, ni les bidonvilles. Au recensement de 1999, étaient dénombrés 2 415 résidences principales, 428 résidences secondaires, 15 logements occasionnels et 78 logements vacants. En 2006, les chiffres sont de 2 517 résidences principales mais 173 logements vacants. En dépit du vieillissement de la population, le nombre de logements a progressé de 5,8 % à Saint-Pierre et de 7,3 % à Miquelon-Langlade[25].

Les travaux publics, effectués par quelques entreprises locales, sont largement dépendants de la commande publique, d'ailleurs assez soutenue par l'État, la Collectivité territoriale ou les deux municipalités.

Commerce

Gisement d'emploi pour environ 15 % des actifs, c'est principalement un commerce de distribution. Quelques assez grandes surfaces d'enseigne locale se sont développées depuis 1980. L'insularité, l'étroitesse du marché et l'éloignement contribuent à une gestion parfois délicate. La majorité des approvisionnements vient du continent nord-américain, notamment pour les matériaux de construction, le pétrole, l'alimentation en viande et produits maraîchers. Il en va de même pour la moitié du parc automobile, important, et les gros engins de terrassement, de même que pour les très nombreux bateaux de plaisance. Toutes les importations, d'où qu'elles viennent (étranger ou France), sont soumises aux droits et taxes destinés au budget local.

Tourisme

La saison touristique se découpe en deux périodes :

- en haute-saison, de mai à octobre, les infrastructures dédiées tournent à plein régime. Venant principalement par bateau, les visiteurs sont en majorité Canadiens. Américains et Français font également le voyage dans ces îles françaises en Amérique du Nord ;

- en basse-saison, de novembre à avril, le tourisme d’affaires est le plus représenté. Venus travailler sur des périodes plus ou moins longues, ces touristes en profitent aussi pour visiter et découvrir l’archipel. C’est aussi à cette période que les paquebots (seize en 2019[26]) viennent faire escale, permettant aux plaisanciers de parcourir les îles pendant quelques heures.

Les points d'intérêt touristique de Saint-Pierre-et-Miquelon sont une nature préservée (unique forêt boréale française) et accessible qui voit au gré des saisons l’arrivée et le départ de nombreuses espèces (macareux moines, pygargues à tête blanche et orques entre autres).

Hydrocarbures : un avenir ?

Les compagnies pétrolières nord-américaines qui exploitent les gisements sous-marins au large de la côte est du Canada ont montré leur intérêt pour la recherche d'hydrocarbures liquides ou gazeux dans le « tuyau » de la zone économique exclusive française au sud de l'archipel, dans le secteur le plus proche du bassin gazeux néo-écossais de l'île de Sable. Un forage d'exploration a eu lieu en 2001 et la prospection se poursuit.

Compte tenu des retombées économiques importantes de l'exploitation pétrolière offshore dont profitent Terre-Neuve et la Nouvelle-Écosse, Saint-Pierre-et-Miquelon mesure l'impact bénéfique qu'il pourrait recevoir s'il arrivait, dans l'avenir, qu'un gisement intéressant soit découvert dans sa propre zone ou dans la « zone de cogestion » franco-canadienne envisagée par Paris et Ottawa au sud de Saint-Pierre dans ce qu'il est actuellement convenu d'appeler la « French baguette »[27].

Culture et patrimoine

L'expression théâtrale se manifeste sur les deux îles de manière affirmée de même que plusieurs groupes musicaux locaux. L'archipel compte cinq musées dont un à Miquelon et deux à l'île aux Marins. Le Francoforum est un établissement dépendant de la Collectivité territoriale. Ouvert en 1992, il a pour mission d'enseigner la langue française aux Canadiens anglophones désireux d'y venir en stage. Il est accrédité auprès du gouvernement du Canada.

Religion

La religion dominante du territoire est la religion catholique pour la majeure partie des habitants[28]. Jusqu'au , le territoire de l'archipel constituait pour l'Église catholique le vicariat apostolique de Saint-Pierre et Miquelon[29]. Depuis cette date, le vicariat a été supprimé et son territoire rattaché au diocèse de La Rochelle et Saintes (un vicaire épiscopal a été nommé par l'évêque en 2018)[30],[31]. L'exégète catholique Simon Légasse, de l'Ordre des Frères mineurs capucins, est originaire de Saint-Pierre.

Les évangéliques disposent d'un lieu de culte, et les Témoins de Jéhovah du leur, construit en août 2013. Les autres habitants du territoire peuvent aussi jouir de la cathédrale Saint-Pierre de Saint-Pierre-et-Miquelon[32],[33].

Sports

Le sport est très présent avec des associations nombreuses et deux structures institutionnelles : le Centre sportif et culturel à Saint-Pierre et la Maison des loisirs à Miquelon.

Le football, le hockey sur glace, le volley-ball, le rugby, la pelote basque, le tennis, le curling, la natation, le basket-ball, la course à pied, la boxe, le patinage sur glace, la pétanque, plusieurs arts martiaux dont le judo, le taekwondo (parmi les sportifs les plus notables, peut être citée Bénédicte Siosse, championne du monde francophone de taekwondo et championne de France senior en −67 kg en 2018), etc. sont pratiqués sur l'archipel. De fréquents déplacements ont lieu soit vers le Canada, soit vers la métropole. Ils sont facilités par l'action du ministère de la Jeunesse et des Sports et par la Collectivité territoriale. La course « 25 km » de Miquelon[34] constitue un moment sportif et festif qui attire quelques centaines de participants à la belle saison. Une école de voile municipale, à Saint-Pierre, fonctionne durant les mois les plus cléments comme un club de plongée, le club nautique Saint Pierrais[35].

Médias

Télécommunications

Les moyens de communication les plus modernes et diversifiés sont proposés à la population de l'archipel : internet, téléphone fixe et mobile, réseau câblé de télévision. Les services Internet et mobile sont proposés par deux opérateurs, Globaltel[36], opérateur indépendant et SPM Telecom, filiale d'Orange. Il est possible d'accéder à la TNT locale gratuitement (huit chaines) avec une télévision équipée d'une carte de chiffrement disponible localement. Les opérateurs Globaltel et SPM Telecom offrent également le service de téléphonie cellulaire et de téléphone mobile (pour les téléphones à la norme GSM). Ils utilisent la bande GSM 900 MHz, qui est différente de la bande GSM 850 MHz et des bandes de 1 900 MHz utilisées dans le reste de l'Amérique du Nord. L'importance de l'équipement en ordinateurs permet aux îliens de réduire l'impact de l'insularité et de l'éloignement.

Presse écrite

- L'Écho des Caps : hebdomadaire de la municipalité de Saint-Pierre.

- L'Horizon : mensuel de la mairie de Miquelon-Langlade.

- Magazine en ligne : mathurin.com[37].

Radios

Saint-Pierre-et-Miquelon a cinq stations de radio, toutes sur la bande FM (les dernières stations en onde moyenne ont été converties en FM en 2004). Trois des stations se trouvent à Saint-Pierre et une à Miquelon.

- Saint-Pierre et Miquelon 1re : radio généraliste publique de proximité à Saint-Pierre sur 99,9 FM (puissance 2 kW) et 97,9 FM (puissance 50 W) et à Miquelon sur 98,9 FM (puissance 1 kW) ;

- Radio Atlantique : radio privée qui émet sur Saint-Pierre sur 102,1 FM depuis 1984 et à Miquelon sur 94,5 FM ;

- Archipel FM : radio musicale pop qui émet sur Saint-Pierre sur 103,3 FM et Miquelon sur 98,5 FM ;

- Oxygène FM : radio locale de Saint-Pierre sur 103,7 FM ;

- France Inter : Radio généraliste française émettant depuis Miquelon sur 95,9 FM.

Télévision

- Saint-Pierre et Miquelon 1re : chaîne de télévision généraliste publique de proximité

- France 2

- France 3

- France 4

- France 5

- France 24

- Arte

Le fournisseur local de télécommunications (SPM Telecom) diffuse plusieurs stations de télévision nord-américaines sur son réseau de chaînes câblées, convertis de la norme nord-américaine NTSC au SECAM K1. En outre, Saint-Pierre-et-Miquelon 1re est reprise par le satellite Shaw Direct et sur la plupart des services de câble numérique au Canada, converti en NTSC.

Galerie photos

-

Île aux Marins

-

Naufrage à l'île aux Marins

-

Saint-Pierre

-

L'hiver à Saint-Pierre

-

L'hiver à Saint-Pierre

-

Le cargo-ferry BBC California arrivant de Norvège à Saint-Pierre en 2005

-

Port de Saint-Pierre en hiver

-

Paysage de Miquelon

-

Vue de Miquelon depuis le Calvaire

-

Vue de l'anse du gouverneur sur la presqu'île de Langlade

-

Doris

-

Le square Joffre

Personnalités liées à l'archipel

- Nicolas Gautier (1731-1810), marin, administrateur de port et officier de milice acadien. La famille Gautier rejoint Saint-Pierre-et-Miquelon en 1766.

- René Noël Rosse (1767-1826), capitaine corsaire, armateur malouin, né à Saint-Pierre le et mort à Saint-Servan le .

- Constant Colmay (1903-1965), né à Saint-Pierre-et-Miquelon, officier des Forces françaises libres pendant la Seconde Guerre mondiale, compagnon de la Libération.

- Antoinette Pépin-Fitzpatrick (1908-1990), née à Saint-Pierre-et-Miquelon, pianiste et compositrice qui s'illustra en Argentine, où elle épousa Atahualpa Yupanqui.

- Simon Légasse (1926-2009), ofm cap, théologien et bibliste, né à Saint-Pierre.

- Eugène Nicole (né en 1942 à Saint-Pierre), écrivain, a consacré une grande partie de sa vie à un grand roman autobiographique dont l'Archipel est le cadre principal, L'Œuvre des mers (Éditions de l'Olivier, 2011).

- Annick Girardin (1964), femme politique française, a exercé différentes fonctions électives depuis mars 2000, entre 2020 et 2022, elle est ministre de la Mer dans le gouvernement Castex.

Notes et références

- Bernard Briand devient président du conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon.

- En l'absence de gentilé établi, on désigne les habitants du département par leur appartenance communale, ce qui correspond aussi aux îles principales de l'archipel.

- Insee, Populations légales 2013 pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, 2016.

- https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/2525755/dep975.pdf

- Présentation des Îles Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu'en 1950.

- Série historique 1847-1962.

- Population municipale au recensement : Saint-Pierre-et-Miquelon, 1967-2012.

- Population légale 2007.

- Population légale 2012

- https://www.insee.fr/fr/statistiques/3545753?sommaire=3292701 Populations légales des collectivités d'outre-mer en 2015]

- Populations légales des collectivités d'outre-mer en 2018 INSEE

- « La région académique Normandie », sur Académie de Normandie (consulté le ).

- Service de l’Éducation nationale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

- « Académie de Caen »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ).

- « Centre Hospitalier François Dunan », sur ch-fdunan.fr (consulté le ).

- Letournel C. Amélioration de la prise en charge médicamenteuse dans un établissement de santé en milieu insulaire. Le Pharmacien hospitalier et clinicien 2017 ; 52 : 332-8.

- "Signature de deux-nouvelles conventions Evasan entre Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Jean-de-Terre-Neuve",par Marie-Paule Vidal, le 10 août 2017, la1ere.francetvinfo.fr.

- Source IEDOM 2006.

- « Alsacien et Saint-Pierrais »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur dna.fr, (consulté le ).

- « Saint-Pierre-et-Miquelon: les îlots de la discorde », L'Express, , p. 58.

- (en) « A case for the construction of a discontinuous juridical continental shelf? »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF].

- « Saint-Pierre-et-Miquelon : les îlots de la discorde », L'Express, 7 mai 2009, p. 58.

- D'après le porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, Frédéric Desagneaux, dépêche AFP du 13 mai 2009 [1] [2].

- « Commission des limites du plateau continental » (consulté le ).

- Insee et IEDOM [PDF].

- « Le programme des escales de croisière pour 2019 est connu », sur la1ere.francetvinfo.fr, (consulté le ).

- Jacques Nougier, « L'affaire de la « French baguette » », Jeune Marine, no 226, , p. 19-21 (ISSN 2107-6057).

- « Saint-Pierre-et-Miquelon », sur Geo (consulté le ).

- « Horaires et intentions à St-Pierre », sur les5clochers.org (consulté le ).

- « Saint-Pierre-et-Miquelon rattaché au diocèse de La Rochelle », La Croix, (ISSN 0242-6056, lire en ligne, consulté le ).

- « Le père Bertrand Thébaut est le nouveau vicaire épiscopal de Saint-Pierre et Miquelon », sur Saint-Pierre et Miquelon la 1ère (consulté le ).

- « Cathédrale de Saint-Pierre et Miquelo », sur alhemax-au-gre-du-vent.over-blog.com (consulté le ).

- « Construction de Salles du Royaume au Canada et à Saint-Pierre-et-Miquelon » [vidéo], sur JW.ORG (consulté le ).

- Site des 25 km de Miquelon.

- Site web du club nautique saint pierrais.

- « Globaltel Saint Pierre et Miquelon », sur GPlus (consulté le ).

- http://www.mathurin.com/ mathurin.com

Voir aussi

Bibliographie

Sources anciennes :

- Plans, profils, cartes manuscrites et imprimées sont conservés au Département des cartes et plans de la Bibliothèque nationale de France.

Sources modernes :

- Henry Harrisse, 1900, Découverte et évolution cartographique de Terre-Neuve et des pays circonvoisins. Paris, Londres, 420 p.

- Robert Perret, 1913, La géographie de Terre-Neuve. Paris, 372 p.

- Émile Lauvrière, 1923, La tragédie d’un peuple, in tome II : Saint-Pierre et Miquelon, 2e éd., Paris, p. 221 à 245

- R.P. Albert David, 1928, Iles Saint-Pierre et Miquelon, 1826-1926. Un centenaire d’apostolat. Mamers, 113 p.

- Alfred Martineau, 1929, Saint-Pierre et Miquelon in Gabriel Hanotaux, Alfred Martineau, Histoire des colonies françaises, t. I. L’Amérique. Paris, p. 245 à 259.

- Émile Sasco, 1931, Iles Saint-Pierre et Miquelon – Éphémérides. Saint-Pierre, non paginé.

- Robert Leblan, 1935, Un Colonial sous Louis XIV Philippe de Pastour de Costebelle, gouverneur de Terre-Neuve, puis de l'île Royale, 1661-1717. Dax, 259 p.

- Louis-Ferdinand Légasse, 1935, Évolution économique des îles Saint-Pierre-et-Miquelon. Paris, 182 p.

- Henri Bourde de La Rogerie, 1937, Saint-Pierre-et-Miquelon, des origines à 1778. Revue Le Pays de Granville, Mortain 76 p.

- Edgar Aubert de la Rüe, 1944, Saint-Pierre et Miquelon. Montréal, 261 p.

- Émile de Curton, 1944, Saint-Pierre et Miquelon. Alger, 1944, 93 p.

- Jean-Yves Ribault, 1962, Les Îles de Saint-Pierre et Miquelon (des origines à 1814). Saint-Pierre, Imprimerie du Gouvernement, 63 p. [lire en ligne] [PDF]

- Jacques Nougier. 2002, Les Bootleggers de Saint-Pierre. L'Harmattan, Paris, 302 p.

- Christian Fleury, 2004, Saint-Pierre et Miquelon, îles frontière. In Norois 190 : 25-40 [lire en ligne].

Articles connexes

- Liste des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon

- Liste des îles, îlets, îlots, et roches de Saint-Pierre-et-Miquelon

- Frontière entre le Canada et la France

- Relations entre Saint-Pierre-et-Miquelon et l'Union européenne

- La Veuve de Saint-Pierre, film

- Patrouilleur P 740 Fulmar

- Liste des représentants, commandants et gouverneurs de Saint-Pierre-et-Miquelon

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à la vie publique :

- Ressource relative au vivant :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :