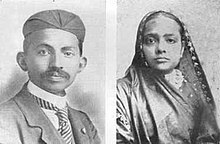

Mohandas Karamchand Gandhi

Mohandas Karamchand Gandhi, (Porbandar, Goujerat, 2 octobre 1869 - Delhi, 30 janvier 1948), appelé le « Mahatma » (du sanskrit mahā, grand et ātman, âme (traduit par Rabîndranâth Tagore) est l'un des pères fondateurs de l'Inde moderne et un défenseur de la non-violence comme moyen révolutionnaire.

Gandhi, qui dans son autobiographie déclare se sentir indigne du nom Mahatma, a lutté pour libérer l'Inde du joug britannique, inspirant d'autres peuples colonisés à œuvrer pour leur propre indépendance dans la non-violence, ce qui entraînera finalement le démantèlement de l'empire britannique et son remplacement par le Commonwealth. Le principe guidant Gandhi, le satyagraha (la voie de la vérité), a inspiré des générations de militants démocrates et antiracistes parmi lesquels Martin Luther King et Nelson Mandela.

Les années de formation

Gandhi naît le 2 octobre 1869, au Goujerat en Inde d'une famille de riches commerçants de la caste des Bania, Gandhi veut d'ailleurs dire épicier. Son père, Karamchand Gandhi, est le premier ministre de la principauté de Porbandar. Il suit des études de droit à Allâhâbâd, puis à Londres, où il obtient en 3 ans son diplôme d'avocat, ce qui lui permettra d'occuper plus tard le poste de son père. Il commence sa carrière à Bombay avant de se rendre en Afrique du Sud défendre les droits de ses compatriotes contre la discrimination des lois coloniales anglaises.

Gandhi tire son inspiration des écrits de Léon Tolstoï, qui, dans les années 1880 avait vécu une conversion profonde en une forme personnelle d'anarchisme chrétien. Gandhi traduit « La Lettre à un Hindou » de Tolstoï, écrite en 1908 en réponse à la violence des nationalistes indiens, et les deux correspondent jusqu'à la mort de Tolstoï en 1910.

L'engagement en Inde

Dans un premier temps Gandhi pense que l'émancipation de l'Inde se fera à l'intérieur de l'Empire Britannique. Ainsi pendant la Première Guerre mondiale, Gandhi revenu en Inde fait campagne pour que les Indiens rejoignent l'armée indienne britannique. Après la guerre, il se retrouve impliqué dans le Parti du Congrès et le mouvement pour l'indépendance.

L'analyse politique de Gandhi reposait sur la certitude que le colonisateur n'était puissant que dans la mesure où le peuple indien était désuni et acceptait des solutions économiques favorables aux anglais. Il lancera donc des campagnes pour réhabiliter l'artisanat indien et se passer des solutions industrielles importées. Il filera lui-même le coton pour encourager cette évolution.

Il développe parralèllement une critique philosophique et politique de l'usage de la violence et met au point des comportements collectifs ou personnels qui respectent ses adversaires et les obligent à le respecter. Il baptise cette recherche le satyagraha, la voie de la vérité, et l'ahimsâ que l'on traduira par Non-violence. Il militera aussi contre le système des castes en brisant des tabous comme le nettoyage des latrines qui devait être fait par des "Intouchables". Sa méthode étant toujours l'exemple, Brahmane, de la caste supérieure, il nettoya aussi à son tour les latrines dans son ashram.

Il gagne une renommée mondiale par sa politique de désobéissance civile et l'utilisation du jeûne comme forme de protestation. Il est emprisonné à plusieurs reprises par les autorités britanniques (par exemple, le 18 mars 1922 il est condamné à six ans de prison pour cause de désobéissance civile mais effectue seulement 2 ans de cette peine). Une de ses actions les plus saisissantes est la marche du sel qui dure du 12 mars au 5 avril 1930, quand il conduit des milliers de personnes vers la mer pour récolter leur propre sel plutôt que de payer l'impôt aux britaniques. Le 8 mai 1933, Gandhi commence un jeûne de 21 jours pour protester contre l'oppression britannique en Inde.

La résolution Quit India

Gandhi exprime clairement sa demande d'indépendance pendant la Seconde Guerre mondiale, rédigeant la résolution Quit India réclamant le départ des Anglais, résolution qui engendre le plus grand mouvement pour l'indépendance que l'Inde ait jamais connu, entraînant des arrestations de masse et de la violence sur une échelle sans précédent.

Gandhi était un personnage hors du commun concernant les relations entre les communautés hindoue et musulmane de l'Inde. On affirme qu'il arrête des émeutes inter communautaires par sa seule présence. Gandhi s'est toujours opposé à tout plan entraînant la partition de l'Inde en deux nations, ce qui se fera malgré tout, une à majorité hindoue, l'autre à majorité musulmane (le Pakistan). Le jour du transfert du pouvoir, Gandhi ne célèbre pas l'indépendance avec le reste de l'Inde, mais va ensuite à Calcutta soutenir par un jeûne les efforts pour stopper les émeutes entre hindous et musulmans.

Il est assassiné à New Delhi le 30 janvier 1948 par Nathuram Godse, un hindou extrémiste, ex-membre de la Sangh Parivar, qui l'accuse d'être responsable de la partition.

Citations

- First they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, then you win. En français : D'abord ils vous ignorent, puis ils vous ridiculisent avant de vous combattre et, enfin, vous remportez la victoire.

- Donner à des millions une connaissance de l'anglais, c'est les rendre esclaves. (Hind Swarâj, ch. 18)

- Je suis pour un même calendrier pour le monde entier, comme je suis pour une même monnaie pour tous les peuples et pour une langue auxiliaire mondiale comme l'espéranto pour tous les peuples.

- J'aime Christ, mais je méprise les chrétiens qui ne vivent pas conformément à Christ.

- La civilisation, au vrai sens du terme, ne consiste pas à multiplier les besoins, mais à les limiter volontairement. C'est le seul moyen pour connaître le vrai bonheur et nous rendre plus disponible aux autres. Il faut un minimum de bien-être et de confort; mais passé cette limite, ce qui devrait nous aider devient une source de gêne. Vouloir créer un nombre illimité de besoins pour avoir ensuite à les satisfaire n'est que poursuite du vent. Ce faux idéal n'est qu'un traquenard.

- La fin est dans les moyens comme l'arbre est dans la semence

- « Je deviens plus convaincu que jamais que ce n’était pas par l’épée que l’Islam s’est fait sa place à l’époque. C’était la profonde simplicité, l’auto-effacement prononcé du Prophète, la scrupuleuse application des engagements, son intense dévotion envers ses amis et fidèles, ainsi que son intrépidité, son courage et sa confiance absolue en Dieu et en sa mission. C’est grâce à tout cela, et non à cause de l’épée, que tous les obstacles ont pu être surmontés. »

- Si un homme ne se suffit pas à lui-même, que la famille lui vienne en aide. Si la famille ne se suffit pas à elle-même, que le village lui vienne en aide. Si le village ne se suffit pas à lui-même, que le pays lui vienne en aide.

Adaptations de la vie de Gandhi

- La vie de Gandhi a fait l'objet d'une belle adaptation cinématographique par le réalisateur anglais Richard Attenborough.

- On trouvera dans le Grand Roman Indien de l'écrivain indien Shashi Tharoor, une œuvre qui mêle de façon très intéressante le Mahâbhârata et l'histoire de l'Inde depuis le début du siècle une description loufoque et critique de Gandhi sous le nom de Ganga Datta.

Le rayonnement de Gandhi dans le monde

Voir aussi

Œuvres

- Autobiographie ou mes expériences de vérité, Presses Universitaires de France, 2003. ISBN 2-130536387

- Méditations, Editions du Rocher, 2002. ISBN 2-268043274

- Tous les hommes sont frères, Gallimard, 1990. ISBN 2-070325709

- Lettres à l'ashram, Albin Michel, 1948. ISBN 2-226037039

- Résistance non-violente, Buchet Chastel, 1994. ISBN 2-702014763

Biographies

- Jean-Marie Muller, Gandhi l'insurgé, Albin Michel, 1997. ISBN 2-226-09408-3

- Peter Rühe, Gandhi, 2002. ISBN 0714892793

Divers

Le nom de Gandhi que l'on retrouve à la tête de l'Inde dans les décennies suivantes est dû au hasard : le premier Premier ministre après l'indépendance, Nehru, avait une fille Indira qui épousa un Gandhi, sans lien de parenté avec le Mahatma. Elle succéda à son père au même poste. Plus tard, le fils d'Indira, Rajiv, lui succéda puis, suite à son assassinat, fut remplacé à la tête du parti par son épouse Sonia.

Article connexe

Mohandas Karamchand Gandhi (Wikisource)

Liens externes

- (en) http://www.gandhiserve.org/

- (en) http://www.gandhiservefoundation.org/

- (en) http://www.gandhi.biz/

- (fr) Site consacré à des citations de saints, théologues, poètes et philosophes, avec notamment une compilation de citations de Gandhi

- (fr) Mohandas K. Gandhi (licence GNU FDL)

- (en) Gandhi - 'Mahatma' or Flawed Genius? National Leader or Manipulative Politician?

- (fr) Citations de Gandhi

- (fr) 12 mars 1930 Gandhi entame la «marche du sel»

- (fr) Les Indiens revivent «la marche du sel» de Gandhi

- (fr) Près d'une centaine de citations du Mahatma Gandhi

Modèle:Link FA Modèle:Lien AdQ Modèle:Lien AdQModèle:Lien AdQModèle:Lien AdQ