Johannes Vermeer

Modèle:Infobox Artiste/Projet V2

Johannes ou Jan Van der Meer, dit Vermeer[1],[2]ou Vermeer de Delft[3], baptisé à Delft le , et inhumé dans cette même ville le , est un peintre baroque néerlandais (Provinces-Unies) parmi les plus célèbres du Siècle d’or. Il réalisa surtout, dans un style raffiné, des peintures de genre, principalement des intérieurs montrant des scènes de la vie domestique.

La carrière de Vermeer fut relativement courte et son œuvre de faible ampleur : en vingt ans, il n’a guère peint plus de quarante-cinq tableaux, dont quelques-uns ont disparu : aujourd’hui, seuls trente-quatre lui sont attribués avec certitude, et trois font encore l’objet de discussions.

Dans la cité hollandaise rattachée à la Maison d’Orange et qui bénéficiait encore d’un statut privilégié, il semble que Vermeer ait acquis une réputation d’artiste novateur, sans que sa notoriété dépassât toutefois de beaucoup le territoire provincial de Delft.

Il travaillait lentement et avec méticulosité. Ses œuvres se distinguent par une combinaison de couleurs inimitable — des couleurs claires, et des pigments quelquefois coûteux, avec une prédilection pour l'outremer naturel et le jaune —, la maîtrise dans le traitement de la lumière et de l'espace[4], et la combinaison d'éléments relativement restreints, et récurrents d'une toile à l'autre, figurant un monde plus parfait qu’aucun de ceux dont il eût été témoin[5].

Après avoir été pratiquement oublié durant près d’un siècle, Vermeer fut redécouvert de la critique d'art en 1866 quand Théophile Thoré-Burger lui consacra une série d'articles. Dès lors, sa réputation n'a cessé de s'amplifier, et il est à présent reconnu, avec Rembrandt et Frans Hals, comme l’un des plus grands peintres du Siècle d'or néerlandais.

Biographie

On connaît relativement peu de choses de la vie de Vermeer. Il semble avoir entièrement été dévoué à son art dans la ville de Delft. Les seules informations à son sujet proviennent de certains registres, de quelques documents officiels et de commentaires d’autres artistes ; c’est pour cette raison que Thoré-Bürger le surnomme, quand il le redécouvre en 1866, le « Sphinx de Delft[6] ». En 1989, l'économiste de formation John Michael Montias, après avoir publié une étude socio-économique sur le marché de l'art dans la ville de Delft au XVIIe siècle[7], entreprend d'écrire une biographie de Vermeer à partir de ses études antérieures et d'un patient travail de recherche d'archives : Vermeer and His Milieu : A Web of Social History[8] redonne ainsi du relief à la personne du peintre, en apportant des éclairages essentiels sur sa vie et l'histoire sociale de son temps.

Origines

L'acte de baptême de « Joannis » Vermeer est dressé à Delft le [9], dans le milieu réformé protestant, la même année que Spinoza à Amsterdam. Sa mère s’appelait Dymphna Balthasars (ou Dyna Baltens[10]), et son père Reynier Janszoon. Son prénom renvoie à la version latinisée, et christianisée, du prénom néerlandais Jan, qui était également celui du grand-père de l'enfant. Mais Vermeer n'utilisa jamais la signature de « Jan », lui préférant systématiquement la version latine plus raffinée de « Johannes »[11].

Le patronyme « Vermeer »

Le père de Vermeer[12], Reynier Jansz., a d'abord été désigné à Delft sous le patronyme de « Vos » (« le renard » en hollandais)[13]. Il tiendra d'ailleurs, à la fin des années 1630, l'auberge De Vliegende Vos (Le Renard volant), du nom de l'enseigne qu'elle arborait. À partir de 1640, pour une raison qui demeure obscure, il prend, à la suite de son frère[14], le nom de « van der Meer » (« Du Lac » en hollandais) — le « Ver » de « Vermeer » étant en fait la contraction, dans certains patronymes néerlandais, de « van der ».

Le contexte familial

En 1611, à l’âge de 20 ans, Reynier Janszoon est envoyé par son père à Amsterdam pour y apprendre le métier de tisserand[15], et s'installe à cette occasion Sint Antoniebreestraat (« grand-rue Saint-Antoine »), où vivaient bon nombre de peintres. Il y épouse, en 1615, Digna Baltens, de quatre ans sa cadette, en présentant, pour faciliter le mariage, un certificat émanant d’un pasteur remonstrant de Delft[16].

Le couple quitte alors Amsterdam pour Delft, où ils auront deux enfants : une fille, baptisée Geertruyt, née en 1620[17], et Johannes, né en 1632.

Reynier Jansz. va exercer plusieurs activités de front. Conformément à sa formation, il est « caffawerker », maître tisserand de caffa[18] — une riche étoffe de soie mêlée de laine et de coton. Son fils put être marqué par une enfance passée au milieu des pièces d'étoffe et des rouleaux de soie de toutes les couleurs, comme en témoignent les tapis utilisés comme nappes et les rideaux qui abondent dans les intérieurs de son œuvre[19].

À partir de 1625, Reynier Jansz devient également aubergiste. Dans les années 1630, le couple déménage sur le Voldersgracht — où Johannes naîtra[20] —, pour louer une auberge appelée De Vliegende Vos (« Le Renard volant »). Puis il s'endette lourdement en 1641[21] pour en acheter une autre, le Mechelen[22], situé sur le Markt (le « Marché ») de Delft, où Johannes passera le reste de son enfance.

Dernière activité : celle de « konstverkoper » (« marchand d'art »), qui allait sûrement de pair avec celle d'aubergiste, la taverne facilitant les rencontres et le négoce entre artistes et amateurs. Le 13 octobre 1631, il rejoint à ce titre la guilde de Saint-Luc de Delft[23]. Un document de 1640 le mentionne en relation avec les peintres delftois Balthasar van der Ast, spécialisé dans les natures mortes florales, Pieter van Steenwyck et Pieter Anthonisz van Groenewegen[24], et un autre, signé dans son auberge, le met en présence du peintre Egbert van der Poel, venu de Rotterdam[25]. Mais il est peu probable que son commerce ait dépassé de beaucoup les limites de sa ville — même si l'acquisition d'une ou de plusieurs toiles du peintre de Rotterdam Cornelis Saftleven est attestée[26].

Le père de Vermeer était d'un tempérament plutôt sanguin : en 1625, soit sept ans avant la naissance de Johannes, il est arrêté pour avoir donné, avec deux autres artisans tisserands, un coup de couteau à un soldat au cours d’une rixe. Le règlement de l'affaire passera par un dédommagement, acquitté en partie par la mère de Reynier Jansz., à la victime — qui devait succomber à ses blessures cinq mois plus tard[18]. Si l'on ajoute à cela le fait que son grand-père maternel, Balthasar Gerrits, fut mêlé à partir de 1619 à une sombre histoire de fausse monnaie, qui se finit par la décapitation en 1620 des deux commanditaires[27], mais aussi la situation ruineuse dans laquelle mourut son père en octobre 1652, laissant à son fils plus de dettes que d'actifs, on pourra se faire une idée assez peu reluisante de la famille de Vermeer — même si l'on a, d'un autre côté, mis en avant l'extrême solidarité qui en unissait les membres[28].

Formation artistique

Bien qu'aucun document n'ait à ce jour été trouvé pour rendre compte de son apprentissage, on doit supposer que le jeune Johannes a entamé celui-ci vers la fin des années 1640, puisqu'il est admis comme maître à la guilde de Saint-Luc de Delft le , et qu’il était pour cela requis d’avoir suivi une formation de quatre à six ans chez un maître reconnu[29]. Plusieurs hypothèses ont donc été avancées, aucune n'étant pleinement satisfaisante.

Les connaissances familiales plaident en faveur de Leonard Bramer (1596-1674)[30], un des peintres les plus en vue à Delft à cette époque, dont le nom apparaît notamment sur une déposition de la mère de Vermeer, et qui joua un rôle non négligeable en 1653 dans la conclusion de son mariage avec Catharina Bolnes. Autres artistes delftois figurant dans l'entourage de la famille : le peintre de natures mortes Evert van Aelst, ou encore Gerard ter Borch, qui signe avec Vermeer un acte notarié en 1653[31]. Cependant, les différences stylistiques importantes entre le premier Vermeer et ces peintres rendent la parenté hasardeuse[29].

La manière de ses premières œuvres, des peintures d’Histoire de grands formats, fait plutôt penser à celle de peintres d'Amsterdam comme Jacob van Loo (1614-1670), à qui la composition du Repos de Diane semble être un emprunt direct, ou Érasme Quellin (1607-1678), pour le Christ chez Marthe et Marie. Mais ces résurgences ne prouvent rien, et peuvent s'expliquer simplement par un voyage de Vermeer à Amsterdam — facilement concevable, même à cette époque — pour s'inspirer des meilleurs peintres du moment[32].

On a également évoqué avec insistance, surtout au XIXe siècle[33], le nom de l'un des élèves les plus doués de Rembrandt, Carel Fabritius (1622-1654), arrivé à Delft en 1650. En effet, les tableaux de celui-ci ne sont pas sans parenté avec certaines œuvres de jeunesse de Vermeer, à la tonalité plus sombre ou mélancolique, comme Une jeune fille assoupie (vers 1656-1657). De plus, après sa mort lors de l'explosion de la poudrière de Delft survenue en 1654, et qui détruisit une bonne partie de la ville, une oraison funèbre de l'imprimeur local Arnold Bon fait de Vermeer son seul digne successeur[34]. Toutefois, cette filiation artistique ne vaut pas pour preuve, d'autant plus que Fabritius n'est enregistré à la guilde de Saint-Luc — condition sine qua non pour prendre des apprentis — qu'en octobre 1652, ce qui met largement à mal l'idée selon laquelle il aurait pu avoir Vermeer comme élève[29].

Ses tableaux de jeunesse sont également marqués par l'influence de l’École caravagesque d'Utrecht. L'hypothèse d'un maître à Utrecht, et au premier chef d'entre eux Abraham Bloemaert (1564-1661), pourrait être étayée par des raisons étrangères à la peinture, car Bloemaert faisait partie de la future belle-famille de Johannes, et était catholique comme elle[35]. Cela pourrait expliquer, non seulement comment Vermeer, issu d'une famille calviniste moyenne, put rencontrer et demander en mariage Catharina Bolnes, d'une famille catholique très aisée, mais aussi pourquoi il se convertit au catholicisme à l'âge de vingt ans, entre ses fiançailles et son mariage[36].

La fragilité des chacune de ces hypothèses, et surtout la capacité de synthèse de l'art de Vermeer, qui semble avoir rapidement assimilé les influences[37] des autres peintres pour trouver sa manière propre, doivent donc inciter à la plus grande prudence sur la question de sa formation.

Mariage

À sa mort le 12 octobre 1652[38], Reynier Jansz laisse une situation financière très précaire à son fils, qui mettra plusieurs années à rembourser les dettes qu'il avait contractées.

La conversion au catholicisme

Le 5 avril 1653, Johannes fait enregistrer devant notaire son intention d’épouser Catharina Bolnes, une catholique aisée — issue par sa mère, Maria Thins, d’une riche famille de marchands de briques de Gouda —, et le couple se fiance le même jour à l'Hôtel de ville de Delft. Cependant, que ce soit pour des raisons financières, la situation de Vermeer étant de fait plus que précaire, ou pour des raisons d'ordre religieux, puisqu'il avait reçu une éducation protestante calviniste, le mariage se heurte dans un premier temps aux réticences de la future belle-mère, qui ne sont levées qu'après l'intervention du peintre — catholique — et proche de Vermeer, Leonard Bramer[39]. Le 20 avril, le mariage est conclu à Schipluiden, un village proche de Delft, et le couple s'installe d'abord un temps au « Mechelen », l'auberge héritée du père[39]. On pense généralement, sans en avoir pour autant la preuve, que Johannes s'est entre-temps converti au catholicisme, pour expliquer la levée des réticences de Maria Thins[40].

Quelques spécialistes ont mis en doute la sincérité de conversion de Vermeer. Cependant, il semble s'être rapidement et profondément intégré au milieu catholique de sa belle-famille, à une époque où le catholicisme constituait une minorité marginalisée dans les Provinces-Unies, tolérée depuis la guerre de Quatre-Vingts Ans. Les offices religieux étaient célébrés dans des églises clandestines appelées schuilkerken, et ceux qui se disaient catholiques se voyaient notamment interdire l'accès aux postes d’administration des villes ou gouvernementaux[41]. Deux de ses premières œuvres, peintes vers 1655, Le Christ chez Marthe et Marie, et Sainte Praxède (dont l'attribution reste encore fortement contestée), témoignent d'une inspiration proprement catholique, de même que l'un de ses derniers tableaux, L'Allégorie de la Foi (vers 1670-1674), commande vraisemblable d'un riche mécène catholique ou d'une schuilkerk[42] : le calice sur la table rappelle la croyance dans le sacrement de l’Eucharistie, et le serpent, figure symbolique de l'hérésie, violemment écrasé par un bloc de pierre au premier plan, ne pouvait que choquer les protestants[43].

La vie de famille

En 1641, Maria Thins quitte son mari violent, et obtient devant la loi la séparation de corps et de biens. Elle déménage alors de Gouda avec sa fille Catharina, pour s'établir à Delft, où elle achète une maison assez spacieuse de l’Oude Langendijk, dans le « Coin des papistes » — le quartier catholique de Delft[44].

Peu après leur mariage, Johannes et Catharina emménagent chez elle et connaissent, grâce à son aide financière, une période de relative prospérité[45]. Le couple aura, semble-t-il, onze enfants, dont quatre sont morts en bas âge[46]. On ignore jusqu'au prénom de l'un d'entre eux. Les dix autres, trois garçons et sept filles, ont été vraisemblablement baptisés dans l’église catholique de Delft, mais les registres paroissiaux de celle-ci ayant aujourd’hui disparu, la chose n’est pas tout à fait certaine. Leurs prénoms apparaissent dans des testaments de la famille : Maria, Elisabeth, Cornelia, Aleydis, Beatrix, Johannes, Gertruyd, Franciscus, Catharina et Ignatius[47]. Ce nombre, assez exceptionnel dans la Hollande du XVIIe siècle[48], dut constituer une charge considérable pour la famille, et explique peut-être le prêt qu'il se voit obligé de demander en novembre 1657 à Pieter Claesz. van Ruyven[49], précurseur de sa ruine finale[50].

Une œuvre étrangère aux réalités de la vie de Vermeer

Peu d'œuvres témoignent d'un écart aussi radical avec la biographie de l'artiste, le monde représenté dans ses tableaux étant totalement étranger aux réalités de son quotidien[50], à tel point qu'on a pu le considérer comme une échappatoire[51]. Alors que la maison était encombrée de lits et de berceaux[52], ses scènes de genre ne représentent jamais d'enfants : seule La Ruelle en montre deux, de dos, occupés à jouer devant la maison. Et l'atmosphère paisible et sereine de ses intérieurs contraste de manière frappante avec un environnement que l'on imagine bruyant, troublé en outre par des incidents violents. Ainsi, ses deux seuls tableaux représentant une femme enceinte, La Femme en bleu lisant une lettre et La Femme à la balance sont contemporains de l'internement du frère de Catharina[53], Willem Bolnes, à la suite d'actes de « violence [commis] de temps à autre contre la fille de Maria, la femme de Johannes Vermeer, la maltraitant et la battant en diverses occasions avec un bâton, en dépit du fait qu'elle était enceinte au dernier degré[54] ».

|

|

|

|

|

Quatre tableaux très proches d'un point de vue de la composition, à la fois raffinés et mystérieux, que l'on situe chacun aux environs de 1662-1665. L'œuvre de l'artiste, faite d'instants suspendus, inspire un sentiment de calme et de sérénité, en contraste avec sa vie. | |||

Carrière

La guilde de Saint-Luc de Delft

Le 29 décembre 1653, soit sept mois environ après son mariage, Johannes Vermeer entre dans la guilde de Saint-Luc de Delft. D’après les archives de la corporation, il y est inscrit sans s’acquitter immédiatement des droits d’admission en usage, sans doute parce que sa situation financière d'alors ne le lui permet pas[28]. Cela lui permet néanmoins d'exercer librement son art à son compte, de poursuivre le négoce de tableaux de son père, et de prendre des élèves — même s'il semble n'en avoir eu aucun au cours de sa carrière. Cependant, il se considère avant tout comme peintre, comme en témoigne la profession qu'il choisit de mentionner systématiquement sur les documents officiels[45].

Signe de la reconnaissance de ses pairs, il est élu à la tête de la guilde de Saint-Luc en 1662, à l'âge de trente ans — ce qui fait de lui le plus jeune syndic que la guilde ait connu depuis 1613 —, et est reconduit dans ses fonctions l'année suivante[55]. Il connaîtra le même honneur une seconde fois, en 1672[56].

Il semble par ailleurs avoir été apprécié en qualité d’expert. En mai 1672, il fait partie, avec Hans Jordaens, un autre peintre de Delft, du groupe de trente-cinq peintres chargés d'authentifier à La Haye la collection de douze toiles, dont neuf attribuées à des maîtres vénitiens[57], vendues à Frédéric Guillaume, Grand Électeur de Brandenbourg, par le marchand d'art Gerrit Uylenburgh. Vermeer conclut, contre l'avis de certains de ses confrères, à leur inauthenticité[58].

L'exercice de la peinture, et les commanditaires

Vermeer travaillait lentement, ne réalisant, semble-t-il, pas plus de trois tableaux par an, pour un total évalué entre quarante-cinq et soixante œuvres sur l'ensemble de sa carrière[59] — ni sa célébrité acquise à Delft, ni ses soucis financiers, qui commencent vers 1670, n'ayant accéléré cette cadence[60].

On a supposé que Vermeer peignait plus pour des particuliers que pour le grand public du marché libre de l’art[61]. Alors que le diplomate et amateur d'art français Balthasar de Monconys lui rend visite en 1663, il n'a aucune toile à lui présenter, et l'invite pour cela à se rendre chez le boulanger du coin, sans doute Hendrick van Buyten[62] : « [...] À Delphes [i.e. Delft] je vis le Peintre Vermer [sic] qui n’avoit point de ses ouvrages : mais nous en vismes un chez un Boulanger qu’on avoit payé six cens livres, quoyqu’il eust qu’une figure, que j’aurois cru trop payer de six pistoles[63]. » Le prix, s'il est véridique, était fort au-dessus de ceux habituellement pratiqués par les peintres de l’époque[64].

Deux commanditaires se détachent tout particulièrement. Outre le boulanger — largement enrichi — van Buyten, on a mis en évidence[65] le rôle essentiel joué par Pieter Claesz. van Ruijven, un percepteur patricien fortuné de Delft, avec qui Vermeer entretenait des liens dépassant la simple relation entre peintre et patron, notamment en consentant, en 1657, un prêt de 200 florins à l'artiste et son épouse[66]. Car celui-ci fut vraisemblablement le réel premier acheteur d'un bon nombre des vingt-et-une toiles de Vermeer qui furent mises aux enchères à Amsterdam en 1696, à l'occasion de la succession de l'imprimeur Jacob Dissius — ce dernier ayant hérité par sa femme, la fille van Ruijven, de la collection de ses beaux-parents[67].

Le fait que van Ruijven, un mécène provincial, acquit la plus grande part de la production de Vermeer, pourrait expliquer pourquoi la réputation de l'artiste, pourtant tout à fait flatteuse à Delft, ne s'est pas davantage propagée au-delà de sa ville de son vivant, ni même après sa disparition en 1675[68].

Des difficultés financières à la faillite au moment de sa succession

En 1672, la Rampjaar (« l'année désastreuse » en néerlandais), les Provinces-Unies sont frappées par une grave crise économique, consécutive à la double attaque du pays, par l’armée française de Louis XIV (guerre de Hollande), et par la flotte anglaise, alliée aux principautés de Cologne et Münster (Troisième Guerre anglo-néerlandaise). Dans le but de protéger Amsterdam, les terres avoisinantes sont inondées. Maria Thins perd ainsi durablement les revenus de ses fermes et domaines situés près de Schoonhoven. Le marché de l’art — tant pour les peintres que les marchands de tableaux — subit tout naturellement un arrêt brutal[69]. Dans ce contexte désastreux, et afin de pouvoir continuer à nourrir sa nombreuse famille, Vermeer est contraint de se rendre à Amsterdam en juillet 1675 pour emprunter la somme de 1 000 florins[70].

Cette succession de revers financiers, accentués peut-être aussi par la mort de son mécène van Ruijven en 1674, précipite sa mort. Sa femme racontera plus tard : « [mon mari], non seulement n'avait pu vendre son art, mais en plus, à son grand préjudice, les tableaux d'autres maîtres avec lesquels il faisait commerce lui étaient restés sur les bras. Pour cette raison et à cause des grandes dépenses occasionnées par les enfants, pour lesquelles il ne disposait plus de moyens personnels, il fut si affligé et s’affaiblit tellement qu’il en perdit la santé et mourut en l’espace d’un jour ou un jour et demi[70] ». La cérémonie funèbre est célébrée le 15 décembre 1675 à la Oudekerk (la « Vieille Église ») de Delft, laissant sa femme et ses onze enfants encore à charge aux abois, criblés de dettes[71].

Catharina Bolnes doit alors donner en gage au boulanger van Buyten deux toiles de son mari, Une dame écrivant une lettre et sa servante et Une femme jouant de la guitare, pour garantir une dette astronomique de 726 florins, soit, entre deux et trois ans de pain[72]. Elle vend vingt-six autres tableaux — qui n'étaient probablement pas de la main de son mari — pour 500 florins environ à un marchand d'art, et L'Art de la peinture à sa mère[73].

Après avoir déposé une requête auprès de la Haute Cour de justice pour pouvoir étendre ses échéances[74], elle voit désigné comme curateur de ses biens le microscopiste Antoni van Leeuwenhoek, à qui il arrivait de travailler pour le conseil municipal, le 30 septembre 1676[75]. La maison, qui comprenait huit pièces au rez-de-chaussée, était remplie de peintures, de dessins, de vêtements, de chaises et de lits. Dans l’atelier du peintre défunt se trouvaient, parmi « un fatras dont il ne valait pas la peine de dresser l’inventaire », deux chaises, deux chevalets, trois palettes, dix toiles, un bureau, une table en chêne et une petite armoire en bois munie de tiroirs[76].

Vermeer après lui-même

Un oubli de l'Histoire de l'art au XVIIIe siècle, mais non des collectionneurs

Contrairement à l'idée qui a largement été propagée à partir de la seconde moitié du XIXe siècle, Vermeer ne fut pas totalement ce « génie méconnu » qu'on a bien voulu croire, et ses œuvres ont continué, après sa mort, à figurer en bonne part dans les ventes et collections privées.

Lors de la vente de la collection Dissius, à Amsterdam le , vingt-et-un Vermeer, accompagnés pour la plupart de commentaires élogieux sur le catalogue[77], s'échangent à des sommes relativement élevées pour l'époque[78]. En 1719, La Laitière est appelée « la fameuse Laitière de Vermeer de Delft[79] », et le peintre et critique anglais, Sir Joshua Reynolds, mentionne ce même tableau dans le « Cabinet de M. Le Brun », à l'occasion d'un voyage effectué dans les Flandres et en Hollande en 1781[80]. Le passage du XVIIIe siècle au XIXe siècle voit un net engouement, favorisé par la rareté des toiles du maître, pour les Vermeer qui apparaissent sur le marché de l'art. Par exemple, le catalogue de la vente où figure Le Concert en 1804 précise que « les productions [de Van der Meer, de Delft] ont toujours été regardées comme classiques, et dignes de l'ornement des plus beaux Cabinets[81]. » En 1822, c'est la Vue de Delft, considérée comme la toile « la plus importante et la plus célèbre de ce maître dont les œuvres sont rares », qui est acquise par le Mauritshuis de La Haye pour la somme, colossale à l'époque, de 2 900 florins[82].

Cependant, Vermeer allait souffrir d'un oubli relatif des historiens d'art, et occuper une place mineure dans leurs ouvrages, dans l'ombre des autres maîtres du XVIIe siècle. Ceci pourrait s'expliquer, non seulement par sa faible production, mais aussi par une réputation de son vivant qui, si elle était solidement implantée dans la ville de Delft, eut du mal à s'étendre au-delà[59]. Le théoricien d'art néerlandais Gérard de Lairesse, dans son Grand livre des peintres (Het Groot schilderboeck) publié en 1707, mentionne Vermeer, mais seulement comme peintre « dans le goût du vieux Mieris[83] ». Et Arnold Houbraken, dans Le Grand théâtre des peintres hollandais[84] publié à Amsterdam entre 1718 et 1720, et qui fut l'ouvrage de référence pour la critique d'art en matière de peintres hollandais tout au long du XVIIIe siècle[85], se contente d'évoquer son nom associé à la ville de Delft, sans autre commentaire. Il faut attendre 1816 pour le voir apparaître dans une entrée à part entière de l'Histoire de la peinture de notre pays de Roeland van den Eynden et Adriaan van der Willigen, à la faveur de sa réputation auprès des collectionneurs, dont pas un « ne soit prêt à payer des sommes très élevées pour posséder une de ses toiles[86] ». La réputation de Vermeer dépasse alors les frontières de la Hollande, puisque le marchand d’art anglais John Smith le cite en 1833 dans son Catalogue Raisonné des œuvres des plus éminents peintres hollandais, flamands et français comme suiveur de Gabriel Metsu[87] ou de Peter de Hooge[88]

Théophile Thoré-Burger et la redécouverte de l'œuvre et du peintre

L’œuvre de Vermeer va réellement revenir dans la lumière dans la seconde moitié du XIXe siècle, grâce à une série de trois articles que le journaliste et historien d'art Étienne-Joseph-Théophile Thoré, sous le pseudonyme de William Bürger, lui consacre entre octobre et décembre 1866 dans la Gazette des beaux-arts[89].

Sa première rencontre avec Vermeer date de 1842, quand, visitant les musées de La Haye, il tombe en émerveillement devant le tableau d'un peintre alors totalement inconnu en France, « Vue de la ville de Delft, du côté du canal, par Jan van der Meer de Delft[90] ». Cet émerveillement est redoublé et amplifié en 1848 quand il peut admirer, dans la collection de M. Six van Hillegom, La Laitière et La Ruelle. Contraint à l'exil politique par Napoléon III à partir de 1848 en raison de sa participation à un soulèvement avorté d'inspiration socialiste[91], il se retrouve à sillonner l'Europe et ses musées, et entame alors une traque des tableaux de ce peintre oublié, qu'il surnomme le « Sphinx de Delft » en raison du mystère pesant sur sa vie. Ceci le conduira à dresser le premier inventaire des œuvres du maître, en en réattribuant notamment certaines autrefois considérées de la main de Pieter de Hooch, pour recenser au total pas moins de 72 tableaux (soit près de la moitié erronément), dans une liste demeurant selon lui encore largement ouverte[92].

Les raisons de l'admiration de ce démocrate radical pour le XVIIe siècle hollandais en général, et pour Vermeer en particulier, sont d'abord politiques. Elles trouvent leurs racines dans son rejet de l’Église et de la monarchie qui, selon lui, phagocytaient l'Histoire de la peinture à travers les sujets historiques, religieux et mythologiques qu'elles imposaient : les scènes de genre hollandaises, au contraire, portaient le regard sur la vie quotidienne des gens simples, et ouvraient la voie, à partir du XVIe siècle, à une peinture « civile et intime »[93]. À cet égard, il fut un défenseur farouche du Réalisme et de ses contemporains Jean-François Millet, Gustave Courbet ou encore du paysagiste Théodore Rousseau — à l'instar de Champfleury à qui il dédie ses articles sur Vermeer.

Mais il loue également « la qualité de la lumière » des intérieurs de Vermeer[94], rendue comme au « naturel » (à la différence des effets « arbitraires » de Rembrandt et Velázquez, qu'il admire par ailleurs), et qui se traduit par une harmonie remarquable de ses coloris. Il admire cependant par-dessus tout[95] ses paysages, La Ruelle et la Vue de Delft.

Thoré-Bürger posséda quelques toiles du maître[96], certaines attribuées abusivement, d'autres authentiques comme La Dame au collier de perles, Une dame debout au virginal, Une dame assise au virginal et Le Concert[97].

La fin du XIXe siècle fut l'occasion d'une véritable chasse aux œuvres de Vermeer, alors encore quasiment toutes aux Pays-Bas. Les acquéreurs des rares peintures étaient surtout des hommes politiques et des entrepreneurs, ce qui amena Victor De Stuers à publier en 1873 dans le périodique De Gids un pamphlet resté célèbre aux Pays-Bas, « Holland op zijn Smalst » (« La Hollande dans toute sa mesquinerie »[98], dénonçant l'absence de politique nationale en matière de conservation de son patrimoine artistique. Au tout début du XXe siècle, la Hollande connut également une controverse liée à la vente de la collection Six où figurait, au côté de trente-huit autres tableaux de maîtres anciens, La Laitière, certains brandissant le risque de voir ces chefs-d'œuvre patrimoniaux quitter le sol national pour les États-Unis, d'autres mettant en avant le coût exorbitant demandé pour la collection, dont certains[99] contestaient même la qualité et l'intérêt réels. La question fut débattue à la Tweede Kamer, la Deuxième Chambre des États-Généraux, et finit par l'achat de la collection par l'État, ce qui fit entrer La Laitière au Rijksmuseum en 1908[100].

Par la suite, la critique tentera d'affiner et de corriger le premier catalogue de Thoré-Bürger : Henry Havard, en 1888[101], authentifie 56 tableaux, et Cornelis Hofstede de Groot, en 1907, seulement 34[97].

La célébrité actuelle, et les expositions-événements

Le XXe siècle donne enfin au maître de Delft la renommée qu’il méritait, même s’il restait à corriger les erreurs d'attribution et celles des hagiographes, et à démasquer les faussaires, attirés par cette nouvelle célébrité.

Vermeer connaît une gloire certaine en France lors de l'« Exposition hollandaise : tableaux, aquarelles et dessins anciens et modernes » qui s'est tenue au Musée du Jeu de Paume d'avril à mai 1921. Si trois de ses œuvres seulement y sont présentées, il s'agit véritablement de ses chefs-d'œuvre : la Vue de Delft et La Jeune fille à la perle prêtés par le Mauritshuis de la Haye, et La Laitière prêté par le Rijksmuseum d'Amsterdam. À cette occasion, Jean-Louis Vaudoyer publie dans L'Opinion, entre le 30 avril et le 14 mai, une série de trois articles intitulés « Le Mystérieux Vermeer », que remarque tout particulièrement Marcel Proust, alors occupé à l'écriture de son roman-cycle, À la recherche du temps perdu[102].

En 1935, le Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam consacre à Vermeer sa première exposition, regroupant huit de ses tableaux[103] sous le titre « Vermeer, origine et influence : Fabritius, De Hooch, De Witte ». L'exposition de 1966 à la Mauritshuis de La Haye, puis au Musée de l'Orangerie à Paris, intitulée « Dans la lumière de Vermeer », en présentera onze.

En 1995, une importante rétrospective est organisée conjointement par la National Gallery of Art de Washington et la Mauritshuis de La Haye. Alors que vingt tableaux sur les trente-cinq répertoriés étaient exposés à Washington — et attirèrent 325 000 visiteurs —, la Maurithuis en expose deux supplémentaires, La Laitière et La Lettre d’amour ayant été prêtées pour l'occasion par le Rijksmuseum d’Amsterdam[103].

La dernière rétrospective Vermeer, « Vermeer et l'école de Delft », s'est tenue au Metropolitan Museum of Art de New York, du 8 mars au 27 mai 2001, puis à la National Gallery de Londres, du 20 juin au 16 septembre 2001[104], et présentait treize œuvres du maître, ainsi que le très contesté Une jeune femme assise au virginal[105].

Vermeer est désormais placé au panthéon des peintres hollandais du XVIIe siècle siècle, aux côtés de Rembrandt et Frans Hals[106], et La Jeune fille à la perle, surnommée « La Joconde du Nord », ainsi que la Laitière, comptent parmi les tableaux les plus célèbres au monde.

Genres et sujets

Peinture d'Histoire, allégories, paysages

Vermeer commence sa carrière, après son admission à la guilde de Saint-Luc en 1653, par des toiles à sujets religieux et mythologique, dont Diane et ses compagnes et Le Christ dans la maison de Marthe et Marie. Ceci renvoie vraisemblablement à l'ambition du jeune peintre de se faire une place de choix au sein de la confrérie, en pratiquant ce qui était alors considéré comme un genre majeur, la peinture d'Histoire, à laquelle étaient réservés les grands formats (respectivement 97,8 x 104,6 et 160 x 142 cm).

Il abandonnera cependant rapidement cette veine pour explorer d'autres genres. Deux allégories notamment sont parvenues jusqu'à nous, L'Art de la peinture et L'Allégorie de la foi. Si la première est considérée comme une sorte de manifeste personnel témoignant de sa propre conception de l'art, dans la mesure où il la peignit vraisemblablement pour lui seul, et qu'il la conserva chez lui jusqu'à sa mort[107], la seconde a plus sûrement été peinte pour un commanditaire catholique, que ce soit la confrérie jésuite qui logeait tout à côté de la maison de Maria Thins, sa belle-mère, une église clandestine catholique, ou un particulier — habitant peut-être aussi le « Coin des papistes » de Delft. Mais toutes deux sont remarquables par la synthèse — voire la contradiction apparente — opérée entre la représentation d'un espace privé, réaliste, et la signification allégorique, symbolique de l'œuvre.

Son œuvre comporte également deux paysages, deux extérieurs prenant comme sujet sa ville, généralement mis au rang de ses chefs-d'œuvre : La Ruelle, célébrée par exemple par Thoré-Burger, et la Vue de Delft, qu'admira tant Marcel Proust, et à sa suite, Bergotte, le romancier d'À la recherche du temps perdu.

Intérieurs et scènes de genre

Mais Vermeer reste surtout connu pour ses scènes de genre peintes sur de petits formats, qui constituent l'essentiel de sa production. Elles représentent des intérieurs intimes, sereins, « bourgeois », dans lesquels les personnages, comme surpris par le peintre, sont occupés à leurs activités de tous les jours.

Deux toiles peintes vers 1656-1657 assurent la transition entre la peinture d'Histoire et la peinture de genre[108] : le grand format L'Entremetteuse (143 × 130 cm) et la Jeune fille assoupie. Toutes deux comportent une dimension moralisante assez évidente pour condamner, l'une la prostitution, l'autre l'oisiveté[109]. La signification des toiles ultérieures sera cependant beaucoup moins claire, et plus ouverte.

Le thème de l'amour, notamment, est omniprésent dans ses intérieurs, qu'ils comportent un, deux, voire trois personnages. Mais il apparaît sous le régime ambivalent de l'allusion, que ce soit avec la récurrence du motif de la lettre, ou de celui de la musique, voire du vin — l'ivresse étant alors souvent perçue comme un moyen malhonnête de séduction[110]. Autre thématique morale, celle de la vanité, avec les bijoux, colliers de perles, lourds pendants d'oreilles, etc., que l'on retrouve d'une toile à l'autre — sans que le sens soit pour autant jamais totalement arrêté[111].

Quelques toiles en revanche semblent au contraire valoriser des activités domestiques en présentant des modèles de vertus, comme La Laitière ou La Dentellière[112].

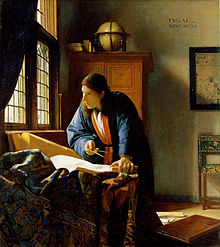

L'Astronome et Le Géographe occupent une place à part, en ce sens qu'ils représentent, non des activités domestiques, intimes ou privées, mais un scientifique au travail. Il s'agit de surcroît des deux seules toiles dans l'œuvre de l'artiste à représenter un homme sans compagnie féminine. Certains[113] ont voulu reconnaître le drapier et naturaliste Antoni van Leeuwenhoek, contemporain et ami de Vermeer, qui devait régler plus tard sa succession. L'hypothèse a néanmoins été écartée par d'autres, s'appuyant sur la comparaison avec un portrait avéré du savant[114] et sur des informations concernant son caractère et sa façon de travailler.

Au moins trois œuvres représentent en outre des bustes de femmes seules, La Jeune fille à la perle, Portrait d'une jeune femme et La Fille au chapeau rouge (en exceptant La Jeune fille à la flûte, à l'attribution encore contestée). Hormis le Portrait de jeune femme, d'exécution tardive, entre 1672 et 1675, et qui pourrait avoir été peint par un Vermeer aux abois, contraint par la nécessité de pratiquer un genre alors très rémunérateur[115], les autres représentations de femmes ne sont pas à proprement parler des portraits[116], dans la mesure où leur but est moins de fixer sur la toile l'identité d'une personne réelle, qui serait le commanditaire, que de s'attacher à un « morceau de peinture », une attitude sur le vif — le regard par-dessus l'épaule, les lèvres entrouvertes —, une coiffe exotique, si ce n'est improbable — chapeau rouge ou turban, à la manière de l'autoportrait présumé de Jan van Eyck (1433) —, de lourds pendants d'oreilles accrochant la lumière[117].

Portraits de l'artiste

Le catalogue de la vente Dissius du [77] fait mention, au no4, d'un « portrait de Vermeer dans une chambre, avec divers accessoires, d'une facture rarement aussi accomplie ». Cet autoportrait est cependant actuellement perdu. Ne nous reste qu'un portrait de peintre, de dos, dans L'Art de la peinture, même si rien ne prouve que Vermeer s'est lui-même représenté sur cette toile[118]. Pourtant, le costume du peintre sur L'Art de la peinture a pu être rapproché[119] de celui de l'homme de gauche de L'Entremetteuse, pour faire de ce dernier un autoportrait de Vermeer. Autres preuves — non totalement concluantes — avancées[120] : la convention, bien établie dans la peinture flamande de l'époque, de glisser un autoportrait, généralement en béret et le regard tourné vers le spectateur, au sein des groupes prenant comme sujet le « fils prodigue », la proximité avec un autoportrait de Rembrandt de 1629, ou encore, l'angle de la représentation, suggérant une image prise dans un miroir[121].

Thèmes, technique et significations

Influences

Si sa technique « illusionniste » a pu s'inspirer de celle de Carel Fabritius, élève de Rembrandt qui vécut à Delft entre 1650 et 1654[122], et sa palette de couleurs rappeler celle de Hendrick Ter Brugghen, les influences de Vermeer sont plutôt à chercher du côté des autres maîtres hollandais spécialisés dans les peintures d'intérieurs, tels que Gabriel Metsu, Gerard Ter Borch[123], Nicolas Maes[124] — sans qu'on puisse toutefois le compter parmi les Fijnschilders, depuis la description de la restauration de deux de ses tableaux à la Mauritshuis en 1996. La proximité la plus évidente est à trouver du côté de Pieter de Hooch, qui arrive à Delft vers 1653[125]. Les deux artistes ont pu alors se fréquenter, ou du moins créer une émulation : ensemble, ils contribueront à créer un style nouveau de peinture de genre en reproduisant les effets réalistes de lumière et de texture[126].

-

Nicolas Maes, Jeune fille endormie avec sa servante, 1655, 70 × 53 cm, National Gallery, Londres

-

Une jeune fille assoupie, vers 1656-1657, 87,6 × 76,5 cm, Metropolitan Museum of Art, New York

-

Gabriel Metsu, Femme lisant une lettre, vers 1662-1665, 53 × 40 cm, National Gallery of Ireland, Dublin

-

La Lettre d'amour, vers 1669-1670, 44 × 38,5 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

-

Gerard Ter Borch, Femme écrivant une lettre, vers 1655, 38 × 29 cm, Mauritshuis, La Haye

-

Jeune Femme écrivant une lettre, vers 1665-1666, 45 × 39,9 cm, National Gallery of Art, Washington D.C.

-

Pieter de Hooch, Cour intérieure, 1658, 73 × 60 cm, National Gallery, Londres

-

La Ruelle, vers 1667-1668, 54,3 × 44 cm, Rijksmuseum, Amsterdam

-

Pieter de Hooch, La Peseuse d'or, vers 1664, 61 × 53 cm, Gemäldegalerie, Berlin

-

La Femme à la balance, vers 1665, 42 × 35,5 cm, National Gallery of Art, Washington D.C.

Perspective, effets de lumière et camera obscura

Vermeer est surtout réputé pour ses perspectives sans défaut, d'autant plus surprenantes qu'aucunes lignes guides sous la couche de peinture ne sont visibles[127], et qu'aucun dessin ou étude préparatoire ne sont non plus parvenus jusqu'à nous. Ceci a pu justifier l'hypothèse, formulée dès 1891 par Joseph Pennell[128] qu'il s'aidait d'un dispositif optique utilisant des lentilles connu sous le nom de camera obscura, et qui n'a fait que se développer et se confirmer par la suite[129].

Plusieurs arguments viennent confirmer cette thèse[130]. Joseph Pennell remarque en effet, dans L'Officier et la jeune fille riant, la disproportion entre le soldat de dos, au premier plan, et la jeune fille au centre de l'espace représenté, selon un effet quasi photographique caractéristique des intérieurs de Vermeer.

De plus, les effets de flou, notamment du premier plan, s'opposant aux arrière-plans nets, comme dans La Laitière, créent des effets de profondeur de champ caractéristiques des chambres noires, et rendus habituels par le développement de la photographie. Ceci crée une impression de mise au point concentrant le regard du spectateur sur un élément essentiel de la toile, tel le fil que tire La Dentellière, peint dans toute sa netteté et sa finesse, alors que les fils du coussin au premier plan sont flous[131].

La rigueur de la perspective centrale a également pu accréditer cette thèse, même si on a également récemment remarqué, à l'emplacement exact des points de fuite, la présence de minuscules trous d'épingles, ce qui pourrait faire penser que Vermeer construisait sa perspective de façon géométrique, en tirant à partir de ces points, à l'aide d'une ficelle, ses lignes de fuite[132]. Les effets de raccourcis audacieux — le bras droit de La Laitière, la main « en bulbe[133] » du peintre dans L'Art de la peinture, etc. — tendraient cependant à confirmer le fait que Vermeer recopiait sans en corriger les effets, même les plus surprenants, l'image reflétée par un instrument d'optique. On a notamment fait remarquer que Vermeer, contrairement à ses contemporains, effaçait les traits de contours[134], quand ceux-ci étaient frappés par la lumière, et présentés sur un fond sombre, tels l'œil droit de La Jeune fille à la perle, et l'aile de son nez, qui se fond dans la couleur de sa joue[135].

Autre effet caractéristique de Vermeer, sa technique « en pointillés » (à ne pas confondre avec le pointillisme impressionniste à la Seurat), consistant à figurer, par de petites touches granuleuses de peinture, des halos lumineux, ou « cercles de confusion »[136], ce qui a fait imaginer que Vermeer se servait d'une camera obscura archaïque, ou impossible à régler[137]. Cependant, le caractère banalement « réaliste » de ces effets lumineux a été contesté[138], dans la mesure où ces cercles de confusion n'existent que sur des surfaces réfléchissantes, métalliques ou mouillées, non sur des surfaces absorbantes telles que la croûte d'un pain dans La Laitière. On a donc proposé d'y voir moins le résultat passif d'une observation, qu'un effet subjectif du peintre, et caractéristique de sa manière.

Enfin, le format modeste des tableaux, et leurs proportions proches du carré (de rectangles à peine prononcés), peuvent accréditer l'idée d'une image recopiée à partir du reflet de la camera obscura, éliminant les bords déformés par la lentille circulaire.

La récurrence des cadrages en légère contre-plongée, choisis dans vingt toiles, a en outre pu faire avancer l'idée que la chambre noire de Vermeer était posée sur une table, toujours à la même hauteur et à la même distance de la scène à représenter[137].

L'hypothèse d'un Vermeer « peintre de la réalité » a donc conduit à des reconstitutions de la maison de Maria Thins, pour tenter de recréer l'atelier du peintre[139]. Pourtant, force est de constater que ces tentatives d'explications positives et rationnelles, quand bien même elles seraient avérées, ne permettent pas de cerner totalement « le mystérieux Vermeer », ni d'épuiser le sens de son œuvre qui, en dépit de l'aspect simple, modeste et familier de ses intérieurs, n'en laisse pas moins de renouveler notre regard, en procurant au spectateur la « sensation de quelque chose de miraculeux » et de fondamentalement irréductible à l'interprétation[140].

Couleurs

D'un pinceau agile, Vermeer travaillait avec des couleurs unies sur de grandes surfaces rendues épaisses. C’est avec soin qu’il apportait des couches de pigments et de vernis, qui donnent à sa peinture cet éclat et cette fraîcheur caractéristiques.

L'un des derniers tableaux peints par Vermeer[141]

Aucun autre artiste du XVIIe siècle n’utilisa autant que lui l’outremer naturel, un pigment extrêmement onéreux fait de lapis-lazuli broyé, dont il ne se servait pas uniquement pour peindre les éléments de cette couleur. Ainsi, dans La Jeune Fille au verre de vin réalisé vers 1659-1660, la sous-couche correspondant aux ombres de la robe de satin rouge est constituée d'outremer naturel : le mélange de rouge et de vermillon appliqué par-dessus acquiert de la sorte un aspect légèrement pourpre, frais et tranchant, d’une très grande force[142]. Cette façon de travailler fut sans doute inspirée à Vermeer par Léonard de Vinci qui avait observé que la surface de chaque objet participe à la couleur de l’objet qui se trouve juste à côté[142]. Cela signifie qu’aucun objet n’est entièrement vu dans sa propre couleur.

Étrangement, même après la faillite financière de Vermeer consécutive aux événements survenus en 1672, il continua à utiliser sans retenue ce coûteux pigment, notamment pour Une dame assise au virginal (vers 1670-1675). Ceci peut laisser supposer que ses couleurs et son matériel lui étaient fournis par un amateur « attitré », et conforter la théorie de John Michael Montias selon laquelle Pieter van Ruijven était le mécène de Vermeer.

Le peintre employait également la terre d’ombre naturelle et l’ocre pour la lumière chaude d’un intérieur fortement éclairé, dont les couleurs multiples se reflètent sur les murs. Mais il reste surtout célèbre pour son appariement du bleu et du jaune, par exemple pour le turban de la Jeune fille à la perle, ou les habits de La Femme en bleu lisant une lettre, qui avaient déjà frappé van Gogh[143].

Des intérieurs familiers et mystérieux à la fois

« Vous m'avez dit que vous aviez vu certains tableaux de Vermeer, vous vous rendez bien compte que ce sont les fragments d'un même monde, que c'est toujours, quelque génie avec lequel ils soient recréés, la même table, le même tapis, la même femme, la même nouvelle et unique beauté, énigme à cette époque où rien ne lui ressemble ni ne l'explique, si on ne cherche pas à l'apparenter par les sujets, mais à dégager l'impression particulière que la couleur produit[144]. »

— Marcel Proust, La Prisonnière, 1925

Les scènes d'intérieur de Vermeer sont généralement immédiatement reconnaissables, non seulement en raison de la manière du peintre, mais aussi par les éléments que l'on retrouve d'une toile à l'autre, personnages, objets traités en nature morte — plus rarement des fruits, jamais de fleurs ni de plantes –, mobilier, cartes géographiques et tableaux accrochés au mur.

Ainsi, l'homme de la Jeune Fille au verre de vin semble être le même que dans La Leçon de musique interrompue, et l'on retrouve par exemple les fauteuils aux montants à têtes de lions dans plusieurs toiles, mais aussi la cruche de porcelaine à couvercle — qu'elle soit blanche, dans La Leçon de musique ou La Jeune fille au verre de vin, ou peinte de motifs bleus selon la manière des manufactures de Delft[145], dans La Leçon de musique interrompue. L'aiguière de vermeil, présente dans La Jeune femme à l'aiguière a par ailleurs pu être identifiée[146] sur un testament de Maria Thins en faveur de sa fille, ce qui laisserait à penser que Vermeer réutilisait pour ses compositions des éléments présents dans le foyer familial. Par exemple, le riche manteau aux bordures de fourrure est présent dans La Dame au collier de perles, Le Concert et La Femme à la balance, avec des variations : le tissu satiné jaune de la première toile devient gris-vert, et bleu profond dans les autres, et la bordure de fourrure, présentant des taches grises typiques de l'hermine est d'un blanc immaculé dans les deux dernières[147].

Les espaces représentés, qui ne s'ouvrent jamais vers l'extérieur, même quand les fenêtres sont figurées, présentent également de nombreuses similitudes. Ainsi, le motif de l'élégant pavement noir et blanc est le même dans Le Concert, La Lettre d'amour ou encore L'Allégorie de la foi, mais est inversé, comme en négatif, dans L'Art de la peinture. Et l'encoignure de la pièce percée de fenêtres à volets modulables sur le mur de gauche, qui revient d'une toile à l'autre, peut justifier, non seulement le fait que la quasi-totalité des toiles de Vermeer soit éclairée de la gauche vers la droite — si ce n'est La Dentellière, La Fille au chapeau rouge et La Jeune Fille à la flûte —, mais également les variations de l'intensité lumineuse en fonction des volets ouverts ou fermés, à l'instar de ce que montrent les reflets sur le globe de cristal suspendu dans L'Allégorie de la foi.

Vermeer matérialise de plus, dans vingt-trois toiles sur vingt-six, la séparation entre l'espace du spectateur et l'espace de la représentation, en peignant un premier plan encombré d'objets — rideaux, tentures, tables présentant des natures mortes, instruments de musique[148] — voire, dans le cas de La Lettre d'amour, en montrant la scène par l'encadrement d'une porte. L'effet d'intimité qui se dégage de ces intérieurs s'en trouve ainsi renforcé.

Les intérieurs comportent dix-huit « tableaux-dans-le-tableau », très différents des compositions de Vermeer lui-même : six paysages dont une marine, quatre tableaux religieux (Moïse sauvé des eaux par deux fois, un Jugement dernier et un Christ en croix de Jacob Jordaens), trois Éros triomphant, L'Entremetteuse de Dirck van Baburen (que possédait Maria Thins[61]) reprise deux fois, dans Le Concert et Une Dame assise au virginal, une Charité romaine, un portrait d'homme et une Nature morte aux instruments de musique[149]. Traditionnellement, ces tableaux-dans-le-tableaux donnaient une clavus interpretandi, « clef d'interprétation », éclairant le sens de l'œuvre[150]. Ainsi, la présence d'un Cupidon accroché au mur dans dans La Leçon de musique interrompue apporte à la scène une connotation amoureuse, et suggère la nature de la lettre, ou celle de la relation entre le maître de musique et la jeune fille. Mais le lien entre le tableau et la scène d'intérieur n'est pas toujours explicite, et laisse bien souvent au spectateur le sentiment ambivalent, d'une part qu'il y a un sens à découvrir, de l'autre, que ce sens reste incertain[151].

Autre élément ornant le mur du fond des intérieurs, les cartes géographiques[152], copies de cartes coûteuses existant effectivement, qui viennent à ce titre caractériser socialement les personnages et leur milieu bourgeois, en même temps qu'elles signalent l'engouement récent pour cette nouvelle discipline scientifique[153] — mais qui peuvent tout aussi bien prendre une valeur symbolique.

Ces récurrences contribuent à former une œuvre cohérente et reconnaissable. Pourtant, chaque tableau propose à la médiation du spectateur une nouvelle scène, voire une nouvelle énigme, dans la mesure où la peinture de Vermeer, plus contemplative que narrative[154] reste toujours baignée de discrétion silencieuse, cryptant l'accès à l'intériorité des personnages[155]

Recensement des œuvres

Ni le classement chronologique ni l'établissement d'un catalogue complet et précis des œuvres de Vermeer ne sont possibles : trop d'incertitudes demeurent, qu'il s'agisse de ses œuvres de jeunesse, du problème des imitations, de l'absence de signature, de date ou au contraire, de la présence de signatures et de dates apocryphes.

Établissement du catalogue : problèmes d'attribution et de datation

On ne connaît de Vermeer ni dessin ni estampe. Et sur les quelque quarante-cinq peintures qu'il exécuta vraisemblablement au cours de sa carrière[156], ce qui constitue déjà une production extrêmement faible, seules trente-sept sont actuellement conservées, certains spécialistes réduisant encore ce nombre, en raison du caractère douteux de certaines attributions. Par exemple, le fait que toutes les œuvres soient des huiles sur toile, à l’exception de La Fille au chapeau rouge et La Jeune fille à la flûte, peintes sur panneau, a pu servir d'argument pour en contester l'authenticité[157].

Vingt-et-une œuvres sont signées, mais il se peut que certaines signatures ne soient pas authentiques. On a en effet pu apposer postérieurement des signatures imitant celle de Vermeer, même sur des tableaux d’autres maîtres comme Pieter De Hooch.

Le Sainte Praxède, copie d’un tableau de Felice Ficherelli, portant la signature et la date « Meer 1655 » (ce qui en ferait la première œuvre connue du peintre) continue par exemple de faire débat[158]. De même, l'attribution de La Fille au chapeau rouge et La Jeune fille à la flûte a fait l'objet de controverses. Si la seconde est généralement aujourd'hui à peu près unanimement écartée du corpus des œuvres du peintre, pour être considérée comme de la main d'un suiveur du XVIIIe siècle, l'authenticité de la première semblait admise depuis que l'exposition Vermeer de 1998 l'ait d'ailleurs prise comme affiche, signe de la volonté sans faille, de la part de la National Gallery of Art de Washington, de la faire passer comme telle[159]. Il est cependant avéré que le musée de Washington a accepté de prêter ses œuvres au musée Mauritshuis lors de l'exposition de 1995 à condition que La Fille au chapeau rouge soit reconnue comme authentique, bien que la plupart des experts l'attribuent à l'entourage de Vermeer[160]. Dernier tableau encore largement sujet à caution, Une Jeune Femme au virginal[161].

Seuls quatre tableaux sont datés, Sainte Praxède (1655), donc, mais aussi L'Entremetteuse (1656), L'Astronome (1668) et Le Géographe (1669) — des analyses scientifiques ayant levé les derniers doutes pesant sur l'authenticité des mentions de ces deux derniers tableaux en 1997[162]. Si différents critères, plus ou moins rigoureux, ont été proposés, comme l'évolution des costumes[163], ou l'âge des modèles revenant d'une toile à l'autre, qu'André Malraux[164] suppose de la famille de l'artiste, la chronologie des œuvres continue de faire débat parmi les spécialistes, tels Albert Blankert[114] et Arthur K. Wheelock[162].

Faussaires

Les incertitudes concernant l'œuvre de Vermeer attirèrent bon nombre de faussaires, qui essayèrent de tirer parti de son énorme popularité au XXe siècle. Le plus célèbre d'entre eux est sans conteste Han van Meegeren, un peintre néerlandais dont le Le Christ et les pèlerins à Emmaüs fut célébré en 1937 comme un joyau du maître de Delft, et trouva à ce titre une place d’honneur lors d'une exposition célébrant 450 chefs-d'œuvre hollandais de 1400 à 1800, tenue en 1938 au Musée Boijmans Van Beuningen de Rotterdam. Son faux le plus retentissant, parmi d'autres toiles encore[165], reste cependant Le Christ et la femme adultère, qui fut acquis en 1943 par Hermann Göring, jaloux de L'Art de la peinture que possédait Hitler. Cette vente causa la perte du faussaire : emprisonné en 1945 pour avoir cédé des trésors culturels néerlandais aux nazis, van Meegeren dévoila, pour sa défense, la supercherie. Cet aveu choqua le monde de l’art, au point qu'une vague d’autocritique s’empara des musées pour démasquer un bon nombre d’« anciens maîtres ». On suppose désormais que Theo van Wijngaarden, un ami de van Meegeren, est l'auteur du faux, remisé dans les réserves de la National Gallery of Art de Washington, Jeune Fille riant[166].

Lieux de conservation

Plus aucun Vermeer ne se trouve aujourd'hui à Delft, et son œuvre est aujourd'hui dispersée aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Autriche, en Irlande, et aux États-Unis[167]. La quasi-totalité des tableaux reste exposée dans des musées, si l'on excepte Sainte Praxède, appartenant à la collection de Barbara Piasecka Johnson, Une Jeune femme au virginal, acquis aux enchères par le millionnaire Steve Wynn le [168], et revendu en 2008 à un collectionneur new yorkais, ainsi que Le Concert, volé à l’Isabella Stewart Gardner Museum dans la nuit du , qui n'a toujours pas été retrouvé[169].

En 2009, une demande de restitution est déposée auprès du Ministère de la culture autrichien par les héritiers du comte Jaromir Czernin, concernant L'Art de la peinture conservée au Kunsthistorisches Museum de Vienne[170]. Ce tableau avait en effet été acheté par Hitler en 1940, et les héritiers considéraient, depuis les années 1960, que cette vente s'était faite sous la contrainte, à un prix tout à fait en dessous de sa valeur. La commission autrichienne sur la restitution des œuvres d’art spoliées par les nazis leur donne finalement tort en 2011[171].

Tableau de toutes les œuvres connues ou attribuées à Vermeer

| Titre | Genre | Technique | Remarques | Format | Date | N°[172] | Collection | N° d’inventaire | Image |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| L'Allégorie de la Foi | Allégorie | huile sur toile | 114,3 × 88,9 | 1671-1674 (ca.) | 35 | The Metropolitan Museum of Art, New York | 32.100.18 |  | |

| L'Art de la peinture | Allégorie | huile sur toile | signé | 120 x 100 | 1665-1666 (ca.) | 19 | Kunsthistorisches Museum, Vienne | GG_9128 |  |

| L'Astronome | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 51,5 x 45,5 | 1668 (daté) | 27 | Musée du Louvre, Paris | RF 1983-28 |  |

| Le Christ dans la maison de Marthe et Marie | Peinture à sujet biblique | huile sur toile | signé | 160 x 142 | 1654-1656 (ca.) | 2 | National Gallery of Scotland, Édimbourg | NG 1670 |  |

| Le Concert[173] | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 72,5 × 64,7 | 1664-1667 (ca.) | 20 | Isabella Stewart Gardner Museum, Boston Volé le 18 mars 1990 |

| |

| La Dame au collier de perles | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 55 x 45 | 1662-1665 (ca.) | 17 | Staatliche Museen Preussischer Kulturbesitz, Gemäldegalerie, Berlin |  | |

| La Dentellière | Peinture de genre | huile sur toile, collée sur panneau | signé | 24 x 21 | 1669-1670 (ca.) | 32 | Musée du Louvre, Paris | MI 1448 |  |

| Diane et ses compagnes | Peinture à sujet mythologique | huile sur toile | signé | 97,8 x 104,6 | 1653-1656 (ca.) | 1 | Mauritshuis, La Haye |  | |

| L'Entremetteuse | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 143 x 130 | 1656 (daté) | 4 | Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde |  | |

| La Femme au luth | Peinture de genre | huile sur toile | 51,4 x 45,7 | 1662-1665 (ca.) | 14 | The Metropolitan Museum of Art, New York | 25.110.24 |  | |

| La Femme en bleu lisant une lettre | Peinture de genre | huile sur toile | 46,5 x 39 | 1662-1665 (ca.) | 16 | Rijksmuseum, Amsterdam | C-251 |  | |

| La Femme à la balance | Peinture de genre | huile sur toile | 42,5 × 38 | 1662-1665 (ca.) | 18 | National Gallery of Art, Washington | 1942.9.97 |  | |

| La Fille au chapeau rouge | Portrait | huile sur panneau | signé | 23,2 x 18,1 | 1665-1666 (ca.) | 28 | National Gallery of Art, Washington | 1937.1.53 |  |

| Le Géographe | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 52 x 45 | 1669 (daté) | 29 | Städel Museum, Francfort | 1149 |  |

| La Jeune femme à l'aiguière | Peinture de genre | huile sur toile | 45,7 x 40,6 | 1662-1665 (ca.) | 15 | The Metropolitan Museum of Art, New York | 89.15.21 |  | |

| Jeune femme écrivant une lettre | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 45 × 39,9 | 1665-1666 (ca.) | 24 | National Gallery of Art, Washington | 1962.10.1 |  |

| La Jeune fille à la flûte | Portrait | huile sur panneau | attribué à JV | 20 x 17,8 | 1665-1670 (ca.) | 22 | National Gallery of Art, Washington | 1942.9.98 |  |

| La Jeune fille à la perle | Portrait | huile sur toile | signé | 44,5 x 39 | 1665-1667 (ca.) | 23 | Mauritshuis, La Haye |  | |

| La Jeune fille au verre de vin | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 78 x 67 | 1659-1660 (ca.) | 13 | Herzog Anton Ulrich-Museum, Brunswick | 316 |  |

| La Laitière | Peinture de genre | huile sur toile | 45,45 × 40,6 | 1658-1661 (ca.) | 10 | Rijksmuseum, Amsterdam | A-2344 |  | |

| La Leçon de musique | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 73,3 × 64,5 | 1662-1664 (ca.) | 21 | Collection de Sa Majesté la Reine Elisabeth II, Buckingham Palace, Londres | RCIN 405346 |  |

| La Leçon de musique interrompue | Peinture de genre | huile sur toile | 39,37 x 44,45 | 1658-1661 (ca.) | 9 | The Frick Collection, New York | 1901.1.125 |  | |

| La Lettre d'amour | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 44 x 38,5 | 1669-1670 (ca.) | 26 | Rijksmuseum, Amsterdam | A-1595 |  |

| La Liseuse à la fenêtre | Peinture de genre | huile sur toile | traces de signature (?) | 83 x 64,5 | 1657-1659 (ca.) | 7 | Staatliche Kunstsammlungen, Gemäldegalerie Alte Meister, Dresde | ||

| La Maîtresse et la servante | Peinture de genre | huile sur toile | 90,17 x 78,74 | 1666-1667 (ca.) | 25 | The Frick Collection, New York[174] | 1919.1.126 |  | |

| L'Officier et la jeune fille riant | Peinture de genre | huile sur toile | 50,48 x 46,04 | 1657 (ca.) | 6 | The Frick Collection, New York | 1911.1.127 |  | |

| Portrait d'une jeune femme | Portrait | huile sur toile | 44,5 x 40 | 1665-1674 (ca.) | 36 | The Metropolitan Museum of Art, New York |  | ||

| La Ruelle | Paysage | huile sur toile | signé | 54,3 x 43,5 | 1657-1661 (ca.) | 12 | Rijksmuseum, Amsterdam | A-2860 |  |

| Sainte Praxède | Peinture à sujet religieux | huile sur toile | signé | 101,6 x 82,6 | 1655 (daté) | 3 | Barbara Piasecka Johnson Collection |  | |

| Une dame assise au virginal | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 51,5 x 45,5 | 1670-1675 (ca.) | 37 | National Gallery, Londres | NG2568 |  |

| Une dame debout au virginal | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 51,7 x 45,2 | 1670-1673 (ca.) | 30 | National Gallery, Londres | NG1383 |  |

| Femme écrivant une lettre et sa servante | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 71,1 × 58,4 | 1670-1671 (ca.) | 33 | National Gallery of Ireland, Dublin, Irlande |  | |

| Une femme jouant de la guitare | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 53 x 46,3 | 1669-1672 (ca.) | 34 | Kenwood House (appelée aussi Iveagh Bequest), Londres |  | |

| Une jeune femme assise au virginal[175] | Peinture de genre | huile sur toile | 25,2 x 20 | 1670 (ca.) | 31 | Collection privée |  | ||

| Une jeune fille assoupie | Peinture de genre | huile sur toile | signé | 87,6 × 76,5 | 1656-1657 (ca.) | 5 | The Metropolitan Museum of Art, New York |  | |

| Le Verre de vin | Peinture de genre | huile sur toile | 65 x 77 | 1658-1661 (ca.) | 8 | Gemäldegalerie, Berlin |  | ||

| Vue de Delft | Paysage | huile sur toile | signé | 98,5 × 115,7 | 1660-1661 (ca.) | 11 | Mauritshuis, La Haye |  |

Fortune de l'œuvre et références culturelles à Vermeer

Peinture

Les peintres de la seconde moitié du XIXe siècle redécouvrent et célèbrent Vermeer à la suite de la critique. Renoir par exemple tient La Dentellière du Louvre pour l'un des deux plus beaux tableaux du monde[176], tandis que van Gogh fait remarquer à Émile Bernard[143], dans une lettre de juillet 1888, « la palette de cet étrange peintre », et notamment « l'arrangement jaune citron, bleu pâle, gris perle » de La Femme en bleu lisant une lettre, qui lui est si « caractéristique ». Camille Pissarro[177], quant à lui, considère la Vue de Delft comme un de ces « chefs-d'œuvre [hollandais] qui se rapprochent des impressionnistes ».

Le surréaliste Salvador Dalí rend plusieurs fois hommage à Vermeer : en 1934, dans Le Fantôme de Vermeer de Delft, pouvant être utilisé comme table, en 1954 en donnant sa propre version de La Dentellière, et l'année suivante dans son Étude paranoïaque-critique de la Dentellière de Vermeer. L'histoire de ce dernier tableau, peint au zoo de Vincennes en présence d'un rhinocéros et d'une reproduction grand format de l'original de La Dentellière, a donné lieu à un documentaire, L'Histoire prodigieuse de la dentellière et du rhinocéros, filmé en 1954 par Robert Descharnes. Cette expérience surréaliste devait également se prolonger par la réalisation d'une des rares sculptures de Dalí, Buste rhinocérontique de la Dentellière de Vermeer (1955).

En 1954, le précurseur du Pop art Robert Rauschenberg utilise, avec d'autres chromos de chefs-d'œuvre de l'histoire de l'Art, une reproduction de Vermeer pour son combine painting intitulé Charlene (Stedelijk Museum, Amsterdam).

Le poète et plasticien tchèque Jiří Kolář présente l'Officier et la jeune fille riant à l'arrière-plan d'un de ses collages, et La Femme en bleu lisant une lettre dans un autre (Birds (Vermeer), 1970).

Le Peintre Vermeer dans son atelier[178] (1968), directement inspiré de L'Art de la peinture, est également l'une des œuvres majeures du peintre américain contemporain Malcolm Morley.

Littérature

Depuis sa redécouverte à la fin du XIXe siècle, l'œuvre de Vermeer n'a pas cessé d'inspirer les écrivains[179].

Marcel Proust vouait une admiration à Vermeer, et tout particulièrement à la Vue de Delft, qu'il avait découverte à La Haye, et qu'il revit, avec deux autres toiles du maître, à Paris en 1921, lors d'une exposition consacrée aux maîtres hollandais se tenant au Musée du Jeu de Paume. Dans son célèbre roman-cycle, À la recherche du temps perdu, l'œuvre de Vermeer joue un rôle important. Le personnage de Swann, par exemple, lui consacre une étude dans Un amour de Swann[180], et l'écrivain Bergotte, dans La Prisonnière, est victime, devant La Vue de Delft « prêté par le musée de La Haye pour une exposition hollandaise » à Paris, d'une attaque qui précipite sa mort :

« Enfin il fut devant le Ver Meer, qu'il se rappelait plus éclatant, plus différent de tout ce qu'il connaissait, mais où, grâce à l'article du critique[181], il remarqua pour la première fois des petits personnages en bleu, que le sable était rose, et enfin la précieuse matière du tout petit pan de mur jaune. Ses étourdissements augmentaient ; il attachait son regard, comme un enfant à un papillon jaune qu'il veut saisir, au précieux petit pan de mur. “C'est ainsi que j'aurais dû écrire, disait-il. Mes derniers livres sont trop secs, il aurait fallu passer plusieurs couches de couleur, rendre ma phrase en elle-même précieuse, comme ce petit pan de mur jaune.”[182] »

Un tableau de Vermeer est le mobile du crime dans le roman d'Agatha Christie Les Indiscrétions d'Hercule Poirot (1953).

Dans son essai Les Portes de la perception (The Doors of Perception, 1954), Aldous Huxley cite Vermeer comme exemple de peintre parvenu dans une certaine mesure à saisir les subtilités des textures comme peut les faire percevoir l’usage de la mescaline (ou d’autres drogues similaires).

En 1998, l’Américaine Tracy Chevalier publie le roman La Jeune fille à la perle (Girl with a Pearl Earring) qui a pour sujet la création du tableau du même titre. Bien qu’il s’agisse d’un récit fictif, le livre s'inspire de faits exacts au sujet de Vermeer et de son époque.

Un tableau de Vermeer joue également un rôle central dans Jeune fille en bleu hyacinthe (Girl in Hyacinth Blue, 1999), un roman d'une autre Américaine, Susan Vreeland. À travers huit épisodes, elle suit dans le temps la trace d’une peinture fictive, un procédé qui auparavant avait été développé par Annie Proulx dans Les Crimes de l'accordéon (1996), dont est tiré le film The Red Violin (1998). Une différence importante, cependant, est que Vreeland, dans son roman, suit un ordre chronologique inversé : elle commence au XXe siècle, avec le fils d’un nazi qui hérite du tableau de son père, pour terminer au XVIIe siècle, au moment de sa conception — imaginaire. Ce roman a donné lieu à une adaptation télévisée, Brush with Fate, réalisée par Brent Shields, et diffusée en 2003 sur la chaîne américaine CBS.

En 1993, la romancière Sylvie Germain publie Patience et songe de lumière : Vermeer[183], parcours poétique à travers les tableaux du peintre.

Un roman pour enfants, L'Énigme Vermeer (Chasing Vermeer), écrit par Blue Balliett et publié dans sa version originale en 2003, imagine le vol du tableau Jeune Femme écrivant une lettre et a pour thème central l’authenticité des peintures de Vermeer. Le livre a connu une suite : The Wright 3.

Dans son recueil de méditations intitulé Yonder[184], Siri Hustvedt propose son interprétation de La Dame au collier de perles en en faisant une sorte de métaphore de l'Annonciation.

Cinéma

Le roman de Tracy Chevalier fut adapté au cinéma en 2003 par Peter Webber : La Jeune Fille à la perle connut un succès important en salles.

Dans le film de Peter Greenaway A Zed & Two Noughts (1985), un chirurgien orthopédique du nom de van Meegeren met en scène des tableaux vivants reproduisant très fidèlement des peintures de Vermeer de façon à pouvoir en faire des copies.

All the Vermeers in New York est un film de 1990 réalisé par Jon Jost.

Le film Une vie volée (appelé Jeune Femme interrompue au Québec), réalisé par James Mangold et sorti en 1999, ainsi que le livre de Susanna Kaysen dont il est l’adaptation, doivent leur titre original Girl, Interrupted au tableau La Leçon de musique interrompue.

Le film québécois Les Aimants réalisé par Yves P. Pelletier utilise comme toile de fond plusieurs œuvres de Vermeer dont La Jeune fille à la perle et la La Fille au chapeau rouge[185].

Musique

Le compositeur néerlandais Louis Andriessen s'est inspiré, pour son opéra Writing to Vermeer (1997-98, livret de Peter Greenaway), de la vie du peintre.

Le chanteur français Pierre Bachelet fait allusion au peintre dans son succès de 1980 Elle est d'ailleurs[186].

Jan Vermeer est le titre d’une chanson figurant sur The Beginner, album solo de Bob Walkenhorst, le guitariste et principal auteur des paroles du groupe The Rainmakers.

No One Was Like Vermeer est le titre d’une chanson de Jonathan Richman figurant sur un album sorti en 2008 : Because Her Beauty Is Raw And Wild.

En 2012, Joe Hisaishi publie un album intitulé Vermeer and Escher, regroupant des compositions inspirées de tableaux de Johannes Vermeer et Maurits Cornelis Escher.

Jeu

Vermeer est le titre d’un jeu allemand pour PC de simulation économique et de stratégie développé par Ralf Glau, dont la première version, en 1987, fut éditée par C64 et Schneider/Amstrad CPC et distribuée par Ariolasoft. Le but du jeu était, après avoir gagné de l’argent en commerçant, de parcourir ensuite les ventes d’art à travers le monde et d’acquérir autant de pièces que possible d’une collection de peintures dispersée durant la Première Guerre mondiale. La pièce maîtresse de la collection était un Vermeer ; le joueur qui réussissait à se l’approprier remportait habituellement la partie. Ce jeu de simulation économique a été l’un des plus complexes de l’ère de l’ordinateur personnel 8 bits.

Réutilisation à des fins commerciales et publicitaires

Le tableau La Laitière est utilisé dès 1973 par une marque de produits laitiers.

La liqueur « Vermeer Dutch Chocolate Cream Liqueur » s'est inspirée de Vermeer et a été nommée d’après lui. La bouteille est garnie en relief de la signature du peintre, et sur l’étiquette figure une reproduction de La Jeune Fille à la perle[187].

Voir aussi

Notes et références

- Vermeer signait ses toiles « I. V. Meer » ou « I. Ver Meer », avec le I/J latin pour « Ioannes »

- Vermeer de Delft ne doit pas être confondu avec Jan Vermeer (1628-1691), un peintre de paysage de Haarlem beaucoup moins connu, bien que Johannes soit parfois lui aussi désigné sous le prénom de Jan

- Jacques Vanuxem, L'Art baroque, in Encyclopédie de la Pléiade, Histoire de l'Art tome III, Gallimard, , 1684 p., p. 557

- (en) Jørgen Wadum, « Vermeer and the Spatial Illusion », dans The World of Learning in the time of Vermeer (catalogue d'exposition), La Hague, Museum Meermanno-Westreenianum (Musée du livre), 1996

- (en) Walter Liedtke, Dutch Paintings in the Metropolitan Museum of Art, Yale University Press, 2007, p. 867

- Théophile Thoré-Burger, « Van der Meer de Delft (1er article) », dans la Gazette des Beaux-Arts, vol. XXI, no5, 1er octobre 1866, p. 298. Lire en ligne. Page consultée le 28 avril 2012

- (en)John Michael Montias, Artists and Artisans in Delft : A Socio-Economic Study of the Seventeenth Century, Princeton, N.J., Princeton University Press, 1982

- (en) John Michael Montias, Vermeer and His Milieu : A Web of Social History, Princeton (New Jersey), Princeton University Press, 1989. (en) Lire ligne (extraits). Page consultée le 30 avril 2012

- « Joannis, fils de Reijnier Jansz. et de Dingnum Balthasars, avec pour témoins Pieter Brammer, Jan Heijndricxsz. et Maertge Jans, à Delft le 31 octobre 1632 », Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft (Portail généalogique numérique de Delft). (en) Lire en ligne. Page consultée le 29 avril 2012

- Les archives de Delft enregistrent son nom sous diverses variantes : « Dignum Balthasars » pour le baptême de Johannes, mais aussi « Dijna Baltens » sur son acte de décès, le 13 février 1670 à la Nieuwe Kerk, Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft, (en) Lire en ligne. Page consultée le 30 avril 2012

- Montias, 1989, p. 9. (en) Lire en ligne. Page consultée le 3 mai 2012

- À cette époque, les noms de famille étaient encore assez récents ; les individus étaient le plus souvent désignés par leur prénom suivi du nom de leur père. Aussi Jansz. est-il l'abréviation de Janszoon, qui signifie « fils de Jan ». (en) Site personnel du guide touristique et historien d'art delftois Kees Kaltenbach, consacré à Vermeer. Page consultée le 28 avril 2012

- Ce patronyme est vraisemblablement dû à une confusion entre son prénom « Reynier » et « Reynaerd », par allusion au Roman de Renart, Van den vos Reynaerde en hollandais, alors très populaire. John Michael Montias, « Chronique d'une famille de Delft », in Gilles Aillaud, John Michael Montias et Albert Blankert, Vermeer, Paris, Hazan, 1986, p. 27

- La première mention du patronyme « Vermeer » apparaît en avril 1625 sur le registre de baptême de la nièce de Reynier Jansz., où le frère de ce dernier est inscrit sous le nom d'« Anthony Jansz. Vermeer », Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft. (en) Lire en ligne. Page consultée le 29 avril 2012

- Montias, 1986, p. 22

- (en) Site du guide touristique et historien d'art delftois Kees Kaltenbach, consacré à Vermeer. Page consultée le 29 avril 2012

- Baptême à Delft le 15 mars 1620 de Geertruijt, fille de Reijer Jansz. et Dingenum Baltens témoins Jan Tonisz., Neeltge Goris et Maertge Jans., Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft. (en) Lire en ligne. Page consultée le 30 avril 2012. En 1647, l’unique sœur de Vermeer se maria à un fabricant d’encadrements, mais elle continua à travailler dans l’auberge de ses parents, s’occupant de servir les consommations et de refaire les lits. Elle mourut en 1670.

- C'est en tant que tel qu'un rapport de janvier 1635 le mentionne, avec deux de ses collègues. Montias, 1989, p. 67. (en) Lire en ligne. Page consultée le 30 avril 2012

- Montias, 1989, p. 193-194. (en) Lire en ligne. Page consultée le 30 avril 2012

- Pour une enquête détaillée sur le lieu de naissance de Johannes, consulter le (en) Site du guide touristique et historien d'art delftois Kees Kaltenbach. Page consultée le 30 avril 2012

- Robert D. Huerta, Giants of Delft : Johannes Vermeer and the natural philosophers, Bucknell Univ., 2003, p. 42-43. (en) Lire en ligne. Page consultée le 29 avril 2012

- Du nom de la ville de Malines (« Mechelen » en néerlandais) (nl). « Het Leven van Vermeer » (« Vie de Vermeer ») sur le site Vermeercentrum Delft. Page consultée le 29 avril 2012

- Montias, 1986, p. 27

- Norbert Schneider, Vermeer 1632-1675 : ou les sentiments dissimulés, Cologne, Taschen, 2005, p. 7

- Montias, 1986, p. 31

- Montias, 1989, p. 82. Lire en ligne. Page consultée le 30 avril 2012

- Montias, 1986, p. 24-25

- Montias, 1986, p. 33

- Montias, 1986, p. 34

- Biographie de Vermeer sur le site de la National Gallery of Art. Lire en ligne<Page consultée le 2 mai 2012

- Montias, 1986, p. 37

- Montias, 1986, p. 34-35

- Notamment à la suite de Théophile Thoré-Burger, « Van der Meer de Delft (1er article) », dans la Gazette des Beaux-Arts, vol. XXI, no 5, 1er octobre 1866, p. 302. Lire en ligne. Page consultée le 2 mai 2012

- « Ainsi à 30 ans est mort ce Phénix/ Au comble de son talent et de sa gloire./ Mais la Fortune a voulu que de ses cendres surgissent/ Vermeer qui, en maître, peut rivaliser avec lui. », cité par Dirk van Bleyswyck, Beschrijvinge der Stadt Delft (Description de la ville de Delft), 1667. Quatrain (nl) en ligne sur le site essentialvermeer.com. Page consultée le 2 mai 2012

- Montias, 1986, p. 35

- Daniel Arasse, L'Ambition de Vermeer, Paris, Adam Biro, 1993, réédition 2001, p. 171

- Sans vouloir être exhaustif, on a également avancé les noms de Christiaen van Couwenbergh (1604-1667), Gerard Houckgeest (v.1600-1661), Nicolaes Maes (1632-1693), Pieter De Hooch (1629-apr.1683), et même rappelé le fait que son père était marchand d'art pour en faire un possible conseiller artistique de son fils, autodidacte (Walter A. Liedtke, 2007, p. 866

- Enterrement de Reijnier Jansz Vermeer à la Nieuwe Kerk à Delft, le 12 octobre 1652, Digitale Stamboom Gemeentearchief Delft. (en) Lire en ligne. Page consultée le 30 avril 2012

- Schneider, 2005, p. 8

- Montias 1986, p. 37

- Arasse, 2001, p. 31

- W. Liedtke, 2007, p. 893

- Arasse, 2001, p. 30

- Montias, 1986, p. 37-38

- Schneider, 2005, p. 9

- Les enfants de Vermeer sur le site Essential Vermeer.Lire en ligne. Page consultée le 6 mai 2012

- Montias, 1989, p. 370-371

- (en) John M. Montias and John Laughman, Private and Public Spaces, Works of Art in Seventeenth-Century Dutch Houses, Zwolle, p. 13

- Montias, 1986, p. 41

- Arasse, 2001, p. 27

- Montias, 1989, p. 161-162. Lire en ligne. Page consultée le 6 mai 2012

- (nl) Simon Schama, Kunstzaken : over Rembrandt, Rubens, Vermeer en vele andere schilders, 1997, p. 37-38

- Montias, 1986, p. 49

- Selon une déposition devant notaire datant de 1663 effectuée par Tanneke et Gerrit, citée par John Michael Montias, consultable sur le site (en) http://www.johannesvermeer.info

- Montias, 1986, p. 47

- Montias 1989, p. 206

- Montias, 1986, p. 53-54

- Albert Blankert, « L'œuvre de Vermeer dans son temps », in Gilles Aillaud, John Michael Montias et Albert Blankert, Vermeer, Paris, Hazan, 1986, p. 77

- Arasse, 2001, p. 21

- Arasse, 2001, p. 25

- Schneider, 2005, p. 10

- Montias, 1989, p. 217

- Journal des voyages de Monsieur de Monconys, seconde partie, Lyon, Horace Boissat & George Remeus, 1666, p. 149. Lire en ligne. Page consultée le 4 mai 2012

- Montias, 1989, p. 180

- Montias, 1989, p. 246

- Montias, 1989, p. 248

- Arasse, 2001, p. 21-22

- Arasse, 2001, p. 22

- Montias, 1986, p. 53