« La Tène » : différence entre les versions

→Bibliographie : Transfert. |

Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |

||

| (38 versions intermédiaires par 26 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{2autres|la période protohistorique|la commune de Suisse|La Tène (Neuchâtel)|le site archéologique|La Tène (site archéologique)}} |

{{2autres|la période protohistorique|la commune de Suisse|La Tène (Neuchâtel)|le site archéologique|La Tène (site archéologique)}} |

||

{{Infobox Faciès culturel |

{{Infobox Faciès culturel |

||

|nom = ''La Tène'' |

|||

|autres noms = Second âge du fer<br>Culture laténienne |

|||

|image = Musée château Montbéliard 071.jpg |

|||

|légende = [[Carnyx]] forgé en bronze daté du début du {{-s|II}}, découvert sur l'{{lang|la|''[[oppidum]]''}} d'[[Epomanduodurum]], conservé au [[Musée d'archéologie et d'histoire naturelle de Montbéliard|musée archéologique]] du [[château de Montbéliard|château]] de [[Montbéliard]]. |

|||

|éponyme = Site archéologique de [[La Tène (site archéologique)|La Tène]] ([[Suisse]]) |

|||

|auteur = [[Hans Hildebrand]] (1872) |

|||

|zone = [[Géographie de l'Europe|Europe]] |

|||

|période = [[Âge du fer]] |

|||

|chronologie = vers 450 - 25 {{avjc}} |

|||

|subdivisions = La Tène ancien (-400 / -300)<br>La Tène moyen (-300 / -100)<br>La Tène récent (-100 / -25) |

|||

|objet = [[Carnyx]] · [[Torque (collier)|torque]] · [[Tombe à char du monde celtique|tombe à char]] · [[casque de Negau]] · [[poignard à antennes]] |

|||

|humain = |

|||

|climat = |

|||

|remarque = |

|||

|carte = Celts.svg |

|||

|note= |

|||

}} |

}} |

||

La culture de '''La Tène''', ou ''second |

La culture de '''La Tène''', ou '''second [[âge du fer]]''', est une [[culture archéologique]] qui se développe en [[Europe]] entre environ {{date-|-450|avJC=non}} et {{date-|-25}} Considérée comme l'apogée de la [[Celtes|culture celtique]], elle succède à la [[culture de Hallstatt]] ({{date-|-1200|avJC=non}} à {{date-|-500}}) et s'achève avec la [[guerre des Gaules|conquête romaine]] de la [[Gaule]] et avec les [[migrations germaniques]] vers le Sud de l'Allemagne actuelle. Son nom provient du [[La Tène (site archéologique)|site archéologique de La Tène]] découvert en 1857 à [[Marin-Epagnier]], sur les bords du [[lac de Neuchâtel]] en [[Suisse]]. La Tène donne l'adjectif « laténien(ne) ». |

||

== Historique == |

== Historique == |

||

| ⚫ | Les fouilles du site de La Tène ont débuté en 1857, avant la [[correction des eaux du Jura]] qui a abaissé le niveau du [[lac de Neuchâtel]] de près de {{unité|3|m}}. Menées par Hans Kopp, pêcheur et collecteur d'objets, et conduites par le colonel [[Friedrich Schwab]], elles ont permis la découverte de nombreuses armes (épées) et parures. |

||

En 1863, l'archéologue suisse [[Ferdinand Keller (archéologue)|Ferdinand Keller]] interprète les vestiges comme ceux d'un village celtique sur [[pilotis]] (influence des travaux de [[Pierre Jean Édouard Desor]] sur la « [[cité lacustre]] »), publiant ses conclusions en 1868 dans son premier rapport sur les [[palafitte]]s suisses (''Pfahlbaubericht'')<ref name="Arnold">{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Gianna Reginelli|nom1=Servais|titre=La Tène, un site, un mythe|volume=1|titre volume=chronique en images (1857-1923)|lieu=Hauterive|éditeur=Office et Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel|collection=Archéologie neuchâteloise|numéro dans collection=39|année=2007|pages totales=203|isbn=978-2-940347-35-3}}.</ref>. |

|||

| ⚫ | |||

[[Pierre Jean Édouard Desor]], un [[géologue]] de [[Neuchâtel]], considère le site comme une manufacture d'armes construite sur pilotis, puis détruite par un ennemi. Émile Vouga met au jour quantité d'objets dans un paléo-chenal et publie en 1885 ''Les Helvètes à La Tène'', synthèse suivie de ''La Tène, un oppidum helvète'' de Victor Gross en 1886. Les recherches officielles de la commission des fouilles (1907-1917), dirigées par [[William Wavre]], puis par [[Paul Vouga]] à partir de 1909, s'achèvent avec la publication en 1923 de ''La Tène : monographie de la station'' qui propose les hypothèses d'entrepôt, de poste de contrôle ou de douane<ref>{{DHS|12555|La Tène (site archéologique)|auteur=Gilbert Kaenel}}</ref>. |

|||

| ⚫ | Les fouilles de La Tène ont débuté en 1857, avant la [[correction des eaux du Jura]] qui a abaissé le niveau du lac de Neuchâtel de près de {{unité|3| |

||

| ⚫ | |||

En 2007, un bilan documentaire financé par le Fonds de recherche suisse est réalisé et aboutit à la publication ''La Tène : la recherche - les questions - les réponses''<ref name="Lejars">{{Lien web|langue= fr|prénom= Thierry|nom= Lejars|titre= La Tène, site mythique de l’archéologie celtique|sous-titre= histoire d’une découverte|url= http://savoirs.ens.fr/expose.php?id=894|site=savoirs.ens.fr|jour= 7|mois= juin|année= 2012|format= vidéo|consulté le= 24 décembre 2016}}.</ref>. |

|||

Le musée archéologique [[Laténium]], inauguré en 2001, a des « réserves ouvertes » pour voir les vestiges de La Tène<ref name="Arnold"/>. |

Le musée archéologique [[Laténium]], inauguré en 2001, a des « réserves ouvertes » pour voir les vestiges de La Tène<ref name="Arnold"/>. |

||

Le site a livré une importante quantité d'objets et plusieurs habitats [[protohistoire|protohistoriques]]. Il a donné son nom au second âge du fer en 1872, lorsque l'archéologue suédois |

Le site a livré une importante quantité d'objets et plusieurs habitats [[protohistoire|protohistoriques]]. Il a donné son nom au second [[âge du fer]] en 1872, lorsque l'archéologue suédois [[Bror Emil Hildebrand]] élabora une chronologie de la [[Protohistoire]] européenne, tandis que l'âge du fer ancien était nommé [[culture de Hallstatt]]. |

||

L'interprétation qui prévaut toujours aujourd'hui est qu'il s'agit d'un site de sacrifices : deux ponts qui passaient sur l’antique rivière Thielle sont les points d’offrandes jetées directement dans l'eau d’un vaste sanctuaire de plein air, ou bien le culte fut pratiqué à partir de plates-formes sacrificielles sur les ponts et sur lesquelles ont été immolés des guerriers<ref name="Lejars"/>. |

L'interprétation qui prévaut toujours aujourd'hui est qu'il s'agit d'un site de sacrifices : deux ponts qui passaient sur l’antique rivière Thielle sont les points d’offrandes jetées directement dans l'eau d’un vaste sanctuaire de plein air, ou bien le culte fut pratiqué à partir de plates-formes sacrificielles sur les ponts et sur lesquelles ont été immolés des guerriers<ref name="Lejars"/>. |

||

== Systèmes chronologiques == |

== Systèmes chronologiques == |

||

=== Système de Tischler === |

=== Système de Tischler === |

||

En 1881, [[Otto Tischler]] proposa de subdiviser la période de La Tène en trois phases en fonction de la forme des épées et des fibules : |

En 1881, [[Otto Tischler]] proposa de subdiviser la période de La Tène en trois phases en fonction de la forme des épées et des fibules : |

||

* phase ancienne, de -400 à -300 : fibule à pied libre (Duchkov) et épée à pointe effilée avec fourreau à bouterolle circulaire ; |

|||

* phase |

* phase moyenne, de -300 à -100 : fibule à pied rattaché au sommet de l'arc, épée plus longue et fourreau à bouterolle pointue ou légèrement arrondie ; |

||

| ⚫ | |||

* phase moyenne -300 à -100 : fibule à pied rattaché au sommet de l'arc, épée plus longue et fourreau à bouterolle pointue ou légèrement arrondie ; |

|||

| ⚫ | |||

Ce système a servi par la suite de base pour les chronologies régionales. |

Ce système a servi par la suite de base pour les chronologies régionales. |

||

| Ligne 48 : | Ligne 47 : | ||

=== Systèmes allemand (Reinecke) et français (Déchelette) === |

=== Systèmes allemand (Reinecke) et français (Déchelette) === |

||

La période a néanmoins été découpée à nouveau en quatre phases par [[Paul Reinecke]] en 1902 pour l'Allemagne, et par [[Joseph Déchelette]] qui corrige la chronologie de Tischler en 1914 pour la France. Déchelette ajoute notamment une phase « la Tène IV » pour les [[îles Britanniques]] : |

La période a néanmoins été découpée à nouveau en quatre phases par [[Paul Reinecke]] en 1902 pour l'Allemagne, et par [[Joseph Déchelette]] qui corrige la chronologie de Tischler en 1914 pour la France. Déchelette ajoute notamment une phase « la Tène IV » pour les [[îles Britanniques]] : |

||

* La Tène I ( |

* La Tène I ({{An av. J.-C.|475}}à {{An av. J.-C.|300}}), |

||

* La Tène II ({{An av. J.-C.|300}}à {{An av. J.-C.|120}})<ref>{{Lien web |url=https://archeologie.culture.gouv.fr/archeo-sous-marine/fr/glossary/la-tene-1 |titre=La tène |site=archeologie.culture.gouv.fr |consulté le=23/08/2023 }}</ref>, |

|||

* La Tène II/III (jusqu'à la conquête romaine) |

|||

* La Tène |

* La Tène III (jusqu'à la conquête romaine), |

||

* La Tène IV (réservée aux îles Britanniques). |

|||

=== Styles artistiques de Jacobsthal === |

=== Styles artistiques de Jacobsthal === |

||

| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||

* 260 av. J.-C. - 150 av. J.-C. : La Tène C ou La Tène II |

* 260 av. J.-C. - 150 av. J.-C. : La Tène C ou La Tène II |

||

* 150 av. J.-C. - 30 av. J.-C. : La Tène D ou La Tène III finale |

* 150 av. J.-C. - 30 av. J.-C. : La Tène D ou La Tène III finale |

||

** avec La Tène D1 : 150<ref |

** avec La Tène D1 : 150<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Fabienne Olmer|titre=Les amphores en Bourgogne. Contribution à l'histoire économique de la région dans l'Antiquité, depuis La Tène finale jusqu'au Haut-Empire|volume=1|lieu=Dijon|éditeur=|nature ouvrage=thèse de doctorat en archéologie|date=juin 1997|passage=10|isbn=|lire en ligne=https://www.academia.edu/35669677/Les_amphores_en_Bourgogne_th%C3%A8se_de_doctorat_1997_vol1.pdf|consulté le=16/11/2019}}.</ref> - 70 av. J.-C. |

||

*** La Tène D1a : 150 - 120 av. J.-C. |

*** La Tène D1a : 150 - 120 av. J.-C. |

||

*** La Tène D1b : 120 - 70 av. J.-C. |

*** La Tène D1b : 120 - 70 av. J.-C. |

||

| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||

*** La Tène D2b : 50 - 30 av. J.-C. |

*** La Tène D2b : 50 - 30 av. J.-C. |

||

F. Olmer ne sépare pas la Tène D2(b) du tout début de la période [[Auguste|augustéenne]] (27 |

F. Olmer ne sépare pas la Tène D2(b) du tout début de la période [[Auguste|augustéenne]] ({{date-|-27}} - 14 apr. J.-C.){{sfn|Olmer|1997|p=11}}. |

||

== Archéologie == |

== Archéologie == |

||

[[Fichier:MuséeBretagne - Statue barde.jpg|vignette|Statue de barde datant de La Tène, découverte lors de fouilles de la [[forteresse de Paule]].]] |

[[Fichier:MuséeBretagne - Statue barde.jpg|vignette|Statue de barde datant de La Tène, découverte lors de fouilles de la [[forteresse de Paule]].]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Conséquence d’une crise interne, de la réorganisation des circuits commerciaux ou des luttes entre [[Grecs]] et [[Étrusques]] pour le contrôle des échanges, les citadelles des [[Celtes]] du [[Culture de Hallstatt|premier âge du fer]], poumon des relations commerciales, sont abandonnées les unes après les autres vers -500 au profit d’un mode de vie plus rural dominé par une [[chefferie]] guerrière. Des régions se distinguent comme les nouveaux centres de la civilisation celtique au {{s-|V}} : la [[Rhénanie]] (culture du [[Hunsrück]]-[[Eifel]]), la [[Bohême]], la [[Champagne (province)|Champagne]] et les [[Ardenne]]s. Une lente évolution se produit dans les coutumes et les productions. On trouve le [[stamnos]] étrusque (vase contenant le vin pur) dans les tombes riches du {{s-|V}}, à [[Courcelles-en-Montagne|la Motte-Saint-Valentin]] ([[Haute-Marne]]) ou à [[Altrier]] ([[Luxembourg]]). Le [[miroir]] importé d’[[Étrurie]], ou son imitation, est fréquent dans les sépultures féminines ([[Uetliberg]], près de [[Zurich]], la Motte-Saint-Valentin). Les mobiliers funéraires laissent entrevoir une moindre disparité sociale entre les puissants et le reste du peuple. Les importations méditerranéennes baissent, les bijoux sont moins somptueux. Les sépultures des chefs perdent de leur monumentalité, en conservant leur mobilier type : le poignard de parade fait place à la panoplie guerrière complète, le char à deux roues, plus léger et rapide, remplace le char de parade. |

Conséquence d’une crise interne, de la réorganisation des circuits commerciaux ou des luttes entre [[Grecs]] et [[Étrusques]] pour le contrôle des échanges, les citadelles des [[Celtes]] du [[Culture de Hallstatt|premier âge du fer]], poumon des relations commerciales, sont abandonnées les unes après les autres vers -500 au profit d’un mode de vie plus rural dominé par une [[chefferie]] guerrière. Des régions se distinguent comme les nouveaux centres de la civilisation celtique au {{s-|V}} : la [[Rhénanie]] (culture du [[Hunsrück]]-[[Eifel]]), la [[Bohême]], la [[Champagne (province)|Champagne]] et les [[Ardenne]]s. Une lente évolution se produit dans les coutumes et les productions. On trouve le [[stamnos]] étrusque (vase contenant le vin pur) dans les tombes riches du {{s-|V}}, à [[Courcelles-en-Montagne|la Motte-Saint-Valentin]] ([[Haute-Marne]]) ou à [[Altrier]] ([[Luxembourg]]). Le [[miroir]] importé d’[[Étrurie]], ou son imitation, est fréquent dans les sépultures féminines ([[Uetliberg]], près de [[Zurich]], la Motte-Saint-Valentin). Les mobiliers funéraires laissent entrevoir une moindre disparité sociale entre les puissants et le reste du peuple. Les importations méditerranéennes baissent, les bijoux sont moins somptueux. Les sépultures des chefs perdent de leur monumentalité, en conservant leur mobilier type : le poignard de parade fait place à la panoplie guerrière complète, le char à deux roues, plus léger et rapide, remplace le char de parade. |

||

[[File:Tresor de Somme bionne BMR CLXI.JPG|vignette|left|[[Œnochoé]]s étrusques découverts dans des tombes du nord de la Gaule]] |

[[File:Tresor de Somme bionne BMR CLXI.JPG|vignette|left|[[Œnochoé]]s étrusques découverts dans des tombes du nord de la Gaule.]] |

||

[[File:Stone sculpture of celtic hero.jpg|vignette|Le Héros celtique de |

[[File:Stone sculpture of celtic hero.jpg|vignette|Le Héros celtique de Bohême ou [[Statuaire celtique#Œuvres remarquables|Tête de Mšecké Žehrovice]].]] |

||

En [[Champagne (province)|Champagne]], les vastes cimetières du second âge du fer comportent, signe d’un peuplement dense, des tombes plates sans tumulus, creusées dans le sol crayeux. Les tessons de céramique retrouvés présentent des caractères régionaux « marniens » (vase de la Cheppe). Des [[œnochoé]]s étrusques (Somme-Bionne, Somme-Tourbe, Eigenbilzen et Sept-Saulx) attestent des relations avec l’Étrurie. Les hommes les plus importants (150 tombes) sont inhumés sur leur char à deux roues, généralement armés, et portent un casque pointu en bronze. Plus nombreux, les fantassins ne gardent que leurs armes : épées, lances et javelots. Les femmes ont des agrafes de ceinture, des fibules, des bijoux comme le [[Torque (collier)|torque]], qui, porté dès l’adolescence, parait investi d’une signification sacrée. Le {{s-|V}} et le début du {{s-|IV}} jouissent d’une grande stabilité, sensible dans les productions. La société semble assez égalitaire. La prédominance nette des tombes féminines marque cependant le départ progressif des hommes. |

|||

Des oppida remontant à la Tène, ont été identifiés en Belgique, en [[Ardenne]], à Canteleux, près de [[Chièvres]], au lieu-dit Chession, près de [[Han-sur-Lesse]], à Belvaux, [[Flobecq]], [[Gilly (Charleroi)|Gilly]]-Ransart, [[Gougnies]], [[Orchimont]], [[Sinsin]] et à la [[Montagne Saint-Pierre]]. Le centre des hauts plateaux schisteux de l’Ardenne est densément occupé vers 480/470 avant notre ère par des Celtes. Leur culture nous est essentiellement connue par les vestiges funéraires (les tombelles) qui constellent l’Ardenne. Quelque 150 sites totalisant près de 600 tertres ont été repérés. Venant de la moyenne vallée du Rhin et de la rive droite au nord du Main, les Belges arrivent dans la région vers {{date-|-300}} Ils y supplantent les Gaulois. |

|||

La fin de la période de La Tène est marquée par le début du [[principat]] d'[[Auguste]] en |

La fin de la période de La Tène est marquée par le début du [[principat]] d'[[Auguste]] en {{date-|-29}} En effet, si la [[guerre des Gaules]] (entre [[58 av. J.-C.|58]] et {{date-|-51}}) marque le basculement des peuples de Gaule interne dans l'orbite romaine, les archéologues considèrent généralement que les véritables changements culturels n'auront lieu qu'une génération plus tard à partir du règne d'Auguste et de la réorganisation administrative des Gaules. Dans les îles Britanniques, les archéologues font même descendre la civilisation laténienne au moins jusqu'en [[43|43 {{ap JC}}]], date du début de la [[Conquête romaine de la Grande-Bretagne|conquête de l'île]]. |

||

== Chronologie du second âge du fer == |

== Chronologie du second âge du fer == |

||

* vers -600 ([[ |

* vers {{date-|-600}} ([[culture de Hallstatt]]). Fondation de la colonie [[phocée]]nne de [[Marseille antique|Massalia]] sur le territoire des [[Segobriges]]. |

||

* |

* {{date-|-396}} Les Celtes franchissent les Alpes à l'initiative d'[[Ambigat]], le roi des [[Bituriges Cubes|Bituriges]] ([[Sénons]], [[Andécaves|Andes]], [[Insubres]] et [[Boïens]]). |

||

* |

* {{date-|-386}} Défaite des Romains face aux Sénons sur l'Allia. {{nb|30000}} Celtes menés par [[Brennus (IVe siècle av. J.-C.)|Brennus]] [[Sac de Rome (-390)|rançonnent Rome]]. |

||

* |

* {{date-|-367}} Des mercenaires celtes sont engagés contre les [[Thèbes (Grèce)|Thébains]] dans un corps expéditionnaire de [[Syracuse]]. |

||

* |

* {{date-|-332}} Traité de paix entre Rome et les Sénons. |

||

* Vers -300 |

* Vers {{date-|-300}} Venant de la moyenne vallée du Rhin et de la rive droite au nord du Main, les [[Belges]] arrivent en [[Gaule Belgique]]. |

||

* |

* {{date-|-279}} Sac de [[Delphes]] par les Celtes migrant vers l'Est. |

||

* |

* {{date-|-232}} Le territoire des Sénons ''([[ager gallicus]])'' est confisqué par Rome. |

||

* |

* {{date-|-218}} Incursion d'[[Hannibal Barca|Hannibal]] en [[Gaule cisalpine]]. Soulèvement des Boïens contre Rome. |

||

* |

* {{date-|-125}} Conquête de la [[Gaule narbonnaise|Narbonnaise]] par Rome. |

||

* Vers [[-82]] à |

* Vers [[82 av. J.-C.|82]] à {{date-|-44}} Les Boïens de [[Pannonie]] sont victimes de l'attaque des [[Daces]] menés par leur roi [[Burebista]]. Destruction de l'oppidum de [[Bratislava]]. |

||

* |

* {{date-|-58}} Début de la [[guerre des Gaules]]. |

||

* |

* {{date-|-52}} Défaite de l'armée gauloise de [[Vercingétorix]] à [[Siège d'Alésia|Alésia]]. Le chef gaulois est fait prisonnier par [[Jules César]]. |

||

* |

* {{date-|-51}} Défaite des vaincus d'Alésia qui s'étaient réfugiés à [[Uxellodunum]] : la Gaule est sous contrôle romain. |

||

* [[-9]] à |

* [[9 av. J.-C.|9]] à {{date-|-6}} L'oppidum de [[Stradonice]] (Bohême) est incendié, probablement par les Germains : invasion des [[Marcomans]]. Suivi du développement d'une [[Germains|culture germanique]] sur ces terres. |

||

== Tableau chronologique récapitulatif == |

== Tableau chronologique récapitulatif == |

||

<center>'''Tableau récapitulatif des différents systèmes de datation en Europe au cours de la période celtique dite de Hallstatt'''<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Christine|nom1=Lorre|prénom2=Veronica|nom2=Cicolani|titre=Golasecca|sous-titre=du commerce et des hommes à l'âge du fer ({{ |

<center>'''Tableau récapitulatif des différents systèmes de datation en Europe au cours de la période celtique dite de Hallstatt'''<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Christine|nom1=Lorre|prénom2=Veronica|nom2=Cicolani|titre=Golasecca|sous-titre=du commerce et des hommes à l'âge du fer ({{sp-|VIII|-|V}} av. J.-C.)|lieu=Paris|éditeur=Réunion des musées nationaux|année=2009|pages totales=176|passage=164|isbn=978-2-7118-5675-6}}.</ref>{{,}}<ref>{{Article|nom1= Postel|prénom1= Brigitte|titre= Golasecca|sous-titre=Celtes du nord de l'Italie|périodique= Archéologia|numéro= 476|mois= avril|année= 2010|pages= 58-65|issn= 0570-6270}}.</ref>{{,}}<ref>{{harvsp|Kruta|2000|page=XII-XIV}}</ref>{{,}}<ref>{{harvsp|Vitali|2013|p=15}}.</ref>{{,}}<ref>{{harvsp|Megaw|Megaw|2005|p=10-11}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Patrice|nom1=Brun|lien auteur1=Patrice Brun (archéologue)|titre=Princes et princesses de la Celtique|sous-titre=le premier âge du fer en Europe (850-450 {{av JC}})|lieu=Paris|éditeur=Errance|collection=Hespérides|année=1987|pages totales=216|passage=27 ; 218-219|isbn=2-903442-46-0}}.</ref>{{,}}<ref>{{harvsp|Buchsenschutz|2015|p=30-46 ; 80-85 ; 178}}.</ref></center> |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

|- style="background:#faea73;" |

|- style="background:#faea73;" |

||

! rowspan="2" |

! rowspan="2"| Système de datation archéologique de l'Europe |

||

! rowspan="2" |

! rowspan="2"| Chronologie |

||

! rowspan="2" |

! rowspan="2"| Évènements en Europe |

||

! rowspan="2" |

! rowspan="2"| Monde hellénistique |

||

! rowspan="2" |

! rowspan="2"| [[Italiques|Monde italico]]-[[étrusques|étrusque]] |

||

! colspan="4" |

! colspan="4"| [[Celtes|Monde celtique]] |

||

|- |

|- |

||

| '''[[Celtes]] d'[[Allemagne|Allemagne du Sud]]''' |

| '''[[Celtes]] d'[[Allemagne|Allemagne du Sud]]''' |

||

| Ligne 131 : | Ligne 132 : | ||

| [[culture de Golasecca|Golasecca 2A / 2B]] |

| [[culture de Golasecca|Golasecca 2A / 2B]] |

||

|- |

|- |

||

| rowspan="3" |

| rowspan="3"| [[Âge du fer|Âge du fer moyen]] |

||

| {{-s|V}} |

| {{-s|V}} |

||

| |

| Première mention des Celtes par [[Hécatée de Milet]] et [[Hérodote]] |

||

| [[Période archaïque|Grèce archaïque]] |

| [[Période archaïque|Grèce archaïque]] |

||

| [[Royauté romaine|Monarchies étrusques]] |

| [[Royauté romaine|Monarchies étrusques]] |

||

| Ligne 144 : | Ligne 145 : | ||

| [[Sac de Rome (390 av. J.-C.)|Sac de Rome]] ([[-384]]) / [[Bataille de l'Allia]] / conquêtes d{{'}}[[Alexandre le Grand]] et extension de la [[celtes|{{langue|grec|''koinè''|}} celtique]], les [[Belges]] arrivent en Gaule Belgique / [[Pythéas]] parcourt les côtes de la [[Gaule]] |

| [[Sac de Rome (390 av. J.-C.)|Sac de Rome]] ([[-384]]) / [[Bataille de l'Allia]] / conquêtes d{{'}}[[Alexandre le Grand]] et extension de la [[celtes|{{langue|grec|''koinè''|}} celtique]], les [[Belges]] arrivent en Gaule Belgique / [[Pythéas]] parcourt les côtes de la [[Gaule]] |

||

| [[Période classique]] |

| [[Période classique]] |

||

| rowspan="4" |

| rowspan="4"| [[République romaine]] |

||

| '''La Tène A''' |

| '''La Tène A''' |

||

| '''La Tène |

| '''La Tène ancienne''' |

||

| '''La Tène A''' |

| '''La Tène A''' |

||

| [[Culture de Golasecca|Golasecca III]] |

| [[Culture de Golasecca|Golasecca III]] |

||

|- |

|- |

||

| {{-s|III}} |

| {{-s|III}} |

||

| [[Bataille de Sentinum]] ([[-295]]) / [[Grande expédition|Expédition militaire celte]] par le chef de guerre [[Brennos (IIIe siècle av. J.-C.)|Brennos]] contre [[Delphes]] ([[-279]]) |

| [[Bataille de Sentinum]] ([[-295]]) / [[Grande expédition|Expédition militaire celte]] par le chef de guerre [[Brennos (IIIe siècle av. J.-C.)|Brennos]] contre [[Delphes]] ([[-279]]) |

||

| [[Époque hellénistique|Période hellénistique]] (jusqu'en |

| [[Époque hellénistique|Période hellénistique]] (jusqu'en {{date-|-227}}) |

||

| '''La Tène B''' |

| '''La Tène B''' |

||

| '''La Tène moyenne''' |

| '''La Tène moyenne''' |

||

| Ligne 158 : | Ligne 159 : | ||

| '''La Tène moyen / La tène B''' |

| '''La Tène moyen / La tène B''' |

||

|- |

|- |

||

| rowspan="2" |

| rowspan="2"| [[Âge du fer|Âge du fer récent]] |

||

| {{-s|II}} |

| {{-s|II}} |

||

| [[Guerre de Numance]] ([[-133]]) / [[Bataille du confluent|Victoire romaine sur la coalition celte sur le Rhône]] des [[Arvernes]] et des [[Allobroges]] menée par le roi [[Bituitos|{{lang|grc|''Bituitos''|}}]] ([[-121]]) |

| [[Guerre de Numance]] ([[-133]]) / [[Bataille du confluent|Victoire romaine sur la coalition celte sur le Rhône]] des [[Arvernes]] et des [[Allobroges]] menée par le roi [[Bituitos|{{lang|grc|''Bituitos''|}}]] ([[-121]]) |

||

| rowspan="2" |

| rowspan="2"| [[Grèce romaine]] |

||

| '''La Tène C''' |

| '''La Tène C''' |

||

| '''La Tène tardive''' |

| '''La Tène tardive''' |

||

| Ligne 168 : | Ligne 169 : | ||

|- |

|- |

||

| {{-s|I}} |

| {{-s|I}} |

||

| [[Guerre des Gaules]] ([[-58]]/ |

| [[Guerre des Gaules]] ([[58 av. J.-C.|58]]/{{date-|-50}}) / [[Empire romain|Création de l'Empire romain]] ({{date-|-27}}) |

||

| '''La Tène D''' |

| '''La Tène D''' |

||

| '''La Tène récente''' |

| '''La Tène récente''' |

||

| Ligne 176 : | Ligne 177 : | ||

== Sites notables == |

== Sites notables == |

||

{{colonnes|taille=24| |

|||

{{multiple image |

|||

| align = right |

|||

| image1 = Bund-ro-altburg.jpg |

|||

| width1 = 200 |

|||

| alt1 = |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| width2 = 200 |

|||

| alt2 = |

|||

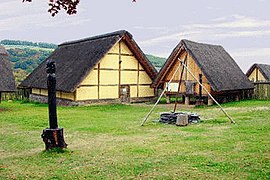

| caption2 = Reconstruction d'une colonie à la fin de la période de La Tène (2e/1er siècles avant notre ère) à Havránok en Slovaquie. |

|||

| footer = |

|||

}} |

|||

Parmi les sites notables, on peut citer : |

|||

{| |

|||

|valign="top"| |

|||

* [[Marin-Epagnier]] |

* [[Marin-Epagnier]] |

||

* [[Bern]], Engehalbinsel: oppidum |

* [[Bern]], Engehalbinsel : oppidum |

||

* [[Jolimont (montagne)|Jolimont]] |

* [[Jolimont (montagne)|Jolimont]] |

||

* [[Oppidum de Manching]] |

* [[Oppidum de Manching]] |

||

* [[Mormont]] |

* [[Mormont (site archéologique)|Mormont]] |

||

* [[Münsingen]], champ funéraire |

* [[Münsingen (Berne)|Münsingen]], champ funéraire |

||

* [[Petinesca]] |

* [[Petinesca]] |

||

* |

* Oppidum de Bâles-Münsterhügel |

||

* [[Bibracte]], oppidum des [[Eduens]] au Mont Beuvray en Bourgogne |

* [[Bibracte]], oppidum des [[Eduens]] au Mont Beuvray en Bourgogne |

||

| ⚫ | |||

* [[sépulture de Hochdorf]] |

|||

* [[Bopfingen]] : ''Viereckschanze'', une enceinte rectangulaire caractéristique |

|||

| ⚫ | |||

* [[ |

* Fellbach-Schmiden, près de [[Stuttgart]] : ''Viereckschanze'' ; objets rituels récupérés d'un puits |

||

| ⚫ | |||

|valign="top"| |

|||

| ⚫ | |||

* Fellbach-Schmiden, près de [[Stuttgart]]: ''Viereckschanze ''; objets rituels récupérés d'un puits |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[Glauberg]], oppidum et tombe de Hallstatt tardive et du début de La Tène |

* [[Glauberg]], oppidum et tombe de Hallstatt tardive et du début de La Tène |

||

* [[Dürrnberg]] : champ funéraire et travaux de terrassement de la fin de Hallstatt – début La Tène |

* [[Dürrnberg]] : champ funéraire et travaux de terrassement de la fin de Hallstatt – début La Tène |

||

* [[Donnersberg]]: oppidum |

* [[Mont Tonnerre|Donnersberg]] : oppidum |

||

* Vill près d'[[Innsbruck]]: vestiges d'habitations |

* Vill près d'[[Innsbruck]] : vestiges d'habitations |

||

* {{lien|trad=Sandberg (Celtic settlement)|texte=Sandberg|lang=en}} près de Platt et Roseldorf en [[Basse Autriche]] |

* {{lien|trad=Sandberg (Celtic settlement)|texte=Sandberg|lang=en}} près de Platt et Roseldorf en [[Basse Autriche]] |

||

* [[ |

* [[Titelberg]] : oppidum au [[Luxembourg]] |

||

| ⚫ | |||

* [[Titelberg]]: oppidum au [[Luxembourg]] |

|||

| ⚫ | |||

<gallery mode="packed" caption="Reconstructions de colonies"> |

|||

|} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

</gallery> |

|||

== Armement == |

== Armement == |

||

| Ligne 227 : | Ligne 214 : | ||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

{{Autres projets|commons=Category:La Tène culture}} |

{{Autres projets|commons=Category:La Tène culture}} |

||

=== Bibliographie === |

|||

{{Légende plume}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Jean-Louis|nom1=Brunaux|prénom2=Bernard|nom2=Lambot|titre=Guerre et armement chez les Gaulois|sous-titre=450-52 av. J.-C.|lieu=Paris|éditeur=Errance|collection=Hespérides|année=1988|pages totales=219|isbn=978-2-903442-62-0|libellé=Brunaux & Lambot 1988}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Olivier|nom1=Buchsenschutz|directeur1=oui|titre=L'Europe celtique à l'âge du fer|sous-titre={{sp-|VIII|e|-|I|er}}s|lieu=Paris|éditeur=Presses universitaires de France|collection=Nouvelle Clio|année=2015|pages totales=437|isbn=978-2-13-057756-0|libellé=Buchsenschutz ''et al.'' 2015}} {{plume}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Albert|nom1=Grenier|titre=Les Gaulois|lieu=Paris|éditeur=[[Payot (éditions)|Payot]]|collection=Petite bibliothèque Payot|année=1970|pages totales=365|isbn=2-228-88838-9|libellé=Grenier 1970}} |

|||

* {{Article|id= 1915guelliot|libellé= Guelliot 1915|langue= fr|auteur1= O. Guelliot|titre= Marnien ou La Tène I ?|périodique= Bulletin de la Société préhistorique française|volume= 12|numéro= 4|date= 1915|pages= 226-238|lire en ligne= https://www.persee.fr/doc/bspf_0249-7638_1915_num_12_4_7041}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=John|nom1=Haywood|titre=Atlas historique des Celtes|lieu=Paris|éditeur=[[Autrement]]|collection=Atlas-mémoires|année=2002|pages totales=144|isbn=978-2-7467-0187-8|libellé=Haywood 2002}} |

|||

* [[Matthieu Poux]], '' Religion et société à l'âge du Fer : systèmes (en)clos et logiques rituelles'', dans : C. Haselgrove (dir), ''Les mutations de la fin de l'âge du Fer, Glux-en-Glenne, Bibracte '', Centre archéologique européen,2006, p.181-200. |

|||

*{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Venceslas|nom1=Kruta|lien auteur1=Venceslas Kruta|titre=Les Celtes, histoire et dictionnaire|sous-titre=des origines à la romanisation et au christianisme|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Robert Laffont|Robert Laffont]]|collection=Bouquins|année=2000|pages totales=1005|isbn=2-221-05690-6|libellé=Kruta 2000}} {{plume}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Françoise|nom1=Le Roux|prénom2=Christian-Joseph|nom2=Guyonvarc'h|titre=La Civilisation celtique|lieu=Rennes|éditeur=Ouest-France|année=1990|pages totales=219|isbn=978-2-7373-0297-8|libellé=Le Roux & Guyonvarc'h 1990}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|langue originale=en|prénom1=Ruth|nom1=Megaw|prénom2=John|nom2=Megaw|titre=Art de la Celtique|sous-titre=des origines au Livre de Kells|lieu=Paris|éditeur=Errance|année=2005|pages totales=276|isbn=2-87772-305-4|libellé=Megaw & Megaw 2005}} |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Sabatino|nom1=Moscati|et al.=oui|titre=Les Celtes|lieu=Paris|éditeur=EDDL|année=2001|pages totales=711|isbn=978-2-237-00484-6|libellé=Moscati ''et al.'' 2001}} |

|||

* {{Article|libellé= Reich 2015|langue= fr|prénom1= Guillaume|nom1= Reich|titre= Les armes de la Tène, ou l'art des guerriers celtes|périodique= Archéologia|numéro= 535|mois= septembre|année= 2015|pages= 48-53|issn= 0570-6270}} |

|||

* {{Ouvrage|libellé= Servais & Béat 2007|langue= fr|auteur1= Gianna Reginelli Servais|titre= La Tène, un site, un mythe|collection= Cahiers d'archéologie romande de la Bibliothèque historique vaudoise|isbn= 9782940347353}}, 3 vols. |

|||

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Daniele|nom1=Vitali|titre=Les Celtes|sous-titre=trésors d'une civilisation ancienne|lieu=Verceil|éditeur=White Star|année=2013|pages totales=207|isbn=978-88-6112-467-7|libellé=Vitali 2013}} {{plume}} |

|||

* Marc-Antoine Kaeser, ''La Tène, lieu de mémoire. Aux origines de l'archéologie celtique'', [[Hauterive (Neuchâtel)|Hauterive]], [[Laténium]], 2022, 137.p. |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* {{Lien web|titre= Les Gaulois d'Acy-Romance |

* {{Lien web|titre= Les Gaulois d'Acy-Romance|url= http://www.gaulois.ardennes.culture.fr|site= gaulois.ardennes.culture.fr}} |

||

* {{Lien web|titre= Lattes en Languedoc, les Gaulois du sud |

* {{Lien web|titre= Lattes en Languedoc, les Gaulois du sud|url= http://www.lattara.culture.fr|site= lattara.culture.fr}} |

||

* {{Lien web|titre= Les Gaulois en Provence : l’oppidum d’Entremont |

* {{Lien web|titre= Les Gaulois en Provence : l’oppidum d’Entremont|url= http://www.entremont.culture.gouv.fr|site= entremont.culture.gouv.fr}} |

||

* [https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/carbone-14-le-magazine-de-l-archeologie/la-tene-trophee-guerrier-celtique-6710097 « La Tène, trophée guerrier celtique »], ''Carbone 14, le magazine de l'archéologie'', France Culture, 9 septembre 2023. |

|||

* {{Autorité}} |

|||

==== Bases de données et dictionnaires ==== |

|||

{{Liens}} |

|||

{{Palette|Civilisation celtique|Âges préhistoriques}} |

{{Palette|Civilisation celtique|Âges préhistoriques}} |

||

| ⚫ | |||

[[Catégorie:Culture de l'âge du fer en Europe|Tène]] |

|||

| ⚫ | |||

[[Catégorie:Monde celtique|Tène]] |

|||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Préhistoire de la Suisse|Tène]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Histoire du canton de Neuchâtel|Tène]] |

||

[[Catégorie:Préhistoire de la Suisse]] |

|||

[[Catégorie:Histoire du canton de Neuchâtel]] |

|||

Dernière version du 18 janvier 2024 à 18:55

| Autres noms |

Second âge du fer Culture laténienne |

|---|---|

| Lieu éponyme | Site archéologique de La Tène (Suisse) |

| Auteur | Hans Hildebrand (1872) |

| Répartition géographique | Europe |

|---|---|

| Période | Âge du fer |

| Chronologie | vers 450 - 25 av. J.-C. |

Subdivisions

La Tène ancien (-400 / -300)

La Tène moyen (-300 / -100)

La Tène récent (-100 / -25)

Objets typiques

Carnyx · torque · tombe à char · casque de Negau · poignard à antennes

La culture de La Tène, ou second âge du fer, est une culture archéologique qui se développe en Europe entre environ et Considérée comme l'apogée de la culture celtique, elle succède à la culture de Hallstatt ( à ) et s'achève avec la conquête romaine de la Gaule et avec les migrations germaniques vers le Sud de l'Allemagne actuelle. Son nom provient du site archéologique de La Tène découvert en 1857 à Marin-Epagnier, sur les bords du lac de Neuchâtel en Suisse. La Tène donne l'adjectif « laténien(ne) ».

Historique[modifier | modifier le code]

Les fouilles du site de La Tène ont débuté en 1857, avant la correction des eaux du Jura qui a abaissé le niveau du lac de Neuchâtel de près de 3 m. Menées par Hans Kopp, pêcheur et collecteur d'objets, et conduites par le colonel Friedrich Schwab, elles ont permis la découverte de nombreuses armes (épées) et parures.

En 1863, l'archéologue suisse Ferdinand Keller interprète les vestiges comme ceux d'un village celtique sur pilotis (influence des travaux de Pierre Jean Édouard Desor sur la « cité lacustre »), publiant ses conclusions en 1868 dans son premier rapport sur les palafittes suisses (Pfahlbaubericht)[1].

Pierre Jean Édouard Desor, un géologue de Neuchâtel, considère le site comme une manufacture d'armes construite sur pilotis, puis détruite par un ennemi. Émile Vouga met au jour quantité d'objets dans un paléo-chenal et publie en 1885 Les Helvètes à La Tène, synthèse suivie de La Tène, un oppidum helvète de Victor Gross en 1886. Les recherches officielles de la commission des fouilles (1907-1917), dirigées par William Wavre, puis par Paul Vouga à partir de 1909, s'achèvent avec la publication en 1923 de La Tène : monographie de la station qui propose les hypothèses d'entrepôt, de poste de contrôle ou de douane[2].

En 2007, un bilan documentaire financé par le Fonds de recherche suisse est réalisé et aboutit à la publication La Tène : la recherche - les questions - les réponses[3].

Le musée archéologique Laténium, inauguré en 2001, a des « réserves ouvertes » pour voir les vestiges de La Tène[1].

Le site a livré une importante quantité d'objets et plusieurs habitats protohistoriques. Il a donné son nom au second âge du fer en 1872, lorsque l'archéologue suédois Bror Emil Hildebrand élabora une chronologie de la Protohistoire européenne, tandis que l'âge du fer ancien était nommé culture de Hallstatt.

L'interprétation qui prévaut toujours aujourd'hui est qu'il s'agit d'un site de sacrifices : deux ponts qui passaient sur l’antique rivière Thielle sont les points d’offrandes jetées directement dans l'eau d’un vaste sanctuaire de plein air, ou bien le culte fut pratiqué à partir de plates-formes sacrificielles sur les ponts et sur lesquelles ont été immolés des guerriers[3].

Systèmes chronologiques[modifier | modifier le code]

Système de Tischler[modifier | modifier le code]

En 1881, Otto Tischler proposa de subdiviser la période de La Tène en trois phases en fonction de la forme des épées et des fibules :

- phase ancienne, de -400 à -300 : fibule à pied libre (Duchkov) et épée à pointe effilée avec fourreau à bouterolle circulaire ;

- phase moyenne, de -300 à -100 : fibule à pied rattaché au sommet de l'arc, épée plus longue et fourreau à bouterolle pointue ou légèrement arrondie ;

- phase récente, de -100 à la fin de la République romaine : fibule avec cadre en guise de porte ardillon, épée à bout arrondi, de taille uniquement.

Ce système a servi par la suite de base pour les chronologies régionales.

Systèmes allemand (Reinecke) et français (Déchelette)[modifier | modifier le code]

La période a néanmoins été découpée à nouveau en quatre phases par Paul Reinecke en 1902 pour l'Allemagne, et par Joseph Déchelette qui corrige la chronologie de Tischler en 1914 pour la France. Déchelette ajoute notamment une phase « la Tène IV » pour les îles Britanniques :

- La Tène I (475 av. J.-C.à 300 av. J.-C.),

- La Tène II (300 av. J.-C.à 120 av. J.-C.)[4],

- La Tène III (jusqu'à la conquête romaine),

- La Tène IV (réservée aux îles Britanniques).

Styles artistiques de Jacobsthal[modifier | modifier le code]

En 1944, Paul Jacobsthal publie sa chronologie dans Early Celtic Art. Elle est fondée sur l'observation de quatre styles artistiques propres à l'espace celtique :

- Style ancien : -500 à -400

- Style de Waldalgesheim : -400 à -300

- Style plastique : début du IIIe siècle

- Style des épées hongroises : début du IIIe siècle

Synthèse[modifier | modifier le code]

- 460 av. J.-C. - 400 av. J.-C. : La Tène A ou La Tène I précoce

- 400 av. J.-C. - 320 av. J.-C. : La Tène B1 ou La Tène I moyenne

- 320 av. J.-C. - 260 av. J.-C. : La Tène B2 ou La Tène I tardive

- 260 av. J.-C. - 150 av. J.-C. : La Tène C ou La Tène II

- 150 av. J.-C. - 30 av. J.-C. : La Tène D ou La Tène III finale

- avec La Tène D1 : 150[5] - 70 av. J.-C.

- La Tène D1a : 150 - 120 av. J.-C.

- La Tène D1b : 120 - 70 av. J.-C.

- La Tène D2 : 70 - 30 av. J.-C.

- La Tène D2a : 70 - 50 av. J.-C.

- La Tène D2b : 50 - 30 av. J.-C.

- avec La Tène D1 : 150[5] - 70 av. J.-C.

F. Olmer ne sépare pas la Tène D2(b) du tout début de la période augustéenne ( - 14 apr. J.-C.)[6].

Archéologie[modifier | modifier le code]

La culture celtique de La Tène atteint la Gaule tout entière (entre la Garonne et la Seine) vers -500, l’Espagne (Celtibères) vers -500, les Balkans, la Grèce (prise de Delphes en ), l’Asie Mineure (Galates en ).

Conséquence d’une crise interne, de la réorganisation des circuits commerciaux ou des luttes entre Grecs et Étrusques pour le contrôle des échanges, les citadelles des Celtes du premier âge du fer, poumon des relations commerciales, sont abandonnées les unes après les autres vers -500 au profit d’un mode de vie plus rural dominé par une chefferie guerrière. Des régions se distinguent comme les nouveaux centres de la civilisation celtique au Ve siècle : la Rhénanie (culture du Hunsrück-Eifel), la Bohême, la Champagne et les Ardennes. Une lente évolution se produit dans les coutumes et les productions. On trouve le stamnos étrusque (vase contenant le vin pur) dans les tombes riches du Ve siècle, à la Motte-Saint-Valentin (Haute-Marne) ou à Altrier (Luxembourg). Le miroir importé d’Étrurie, ou son imitation, est fréquent dans les sépultures féminines (Uetliberg, près de Zurich, la Motte-Saint-Valentin). Les mobiliers funéraires laissent entrevoir une moindre disparité sociale entre les puissants et le reste du peuple. Les importations méditerranéennes baissent, les bijoux sont moins somptueux. Les sépultures des chefs perdent de leur monumentalité, en conservant leur mobilier type : le poignard de parade fait place à la panoplie guerrière complète, le char à deux roues, plus léger et rapide, remplace le char de parade.

En Champagne, les vastes cimetières du second âge du fer comportent, signe d’un peuplement dense, des tombes plates sans tumulus, creusées dans le sol crayeux. Les tessons de céramique retrouvés présentent des caractères régionaux « marniens » (vase de la Cheppe). Des œnochoés étrusques (Somme-Bionne, Somme-Tourbe, Eigenbilzen et Sept-Saulx) attestent des relations avec l’Étrurie. Les hommes les plus importants (150 tombes) sont inhumés sur leur char à deux roues, généralement armés, et portent un casque pointu en bronze. Plus nombreux, les fantassins ne gardent que leurs armes : épées, lances et javelots. Les femmes ont des agrafes de ceinture, des fibules, des bijoux comme le torque, qui, porté dès l’adolescence, parait investi d’une signification sacrée. Le Ve siècle et le début du IVe siècle jouissent d’une grande stabilité, sensible dans les productions. La société semble assez égalitaire. La prédominance nette des tombes féminines marque cependant le départ progressif des hommes.

Des oppida remontant à la Tène, ont été identifiés en Belgique, en Ardenne, à Canteleux, près de Chièvres, au lieu-dit Chession, près de Han-sur-Lesse, à Belvaux, Flobecq, Gilly-Ransart, Gougnies, Orchimont, Sinsin et à la Montagne Saint-Pierre. Le centre des hauts plateaux schisteux de l’Ardenne est densément occupé vers 480/470 avant notre ère par des Celtes. Leur culture nous est essentiellement connue par les vestiges funéraires (les tombelles) qui constellent l’Ardenne. Quelque 150 sites totalisant près de 600 tertres ont été repérés. Venant de la moyenne vallée du Rhin et de la rive droite au nord du Main, les Belges arrivent dans la région vers Ils y supplantent les Gaulois.

La fin de la période de La Tène est marquée par le début du principat d'Auguste en En effet, si la guerre des Gaules (entre 58 et ) marque le basculement des peuples de Gaule interne dans l'orbite romaine, les archéologues considèrent généralement que les véritables changements culturels n'auront lieu qu'une génération plus tard à partir du règne d'Auguste et de la réorganisation administrative des Gaules. Dans les îles Britanniques, les archéologues font même descendre la civilisation laténienne au moins jusqu'en 43 apr. J.-C., date du début de la conquête de l'île.

Chronologie du second âge du fer[modifier | modifier le code]

- vers (culture de Hallstatt). Fondation de la colonie phocéenne de Massalia sur le territoire des Segobriges.

- Les Celtes franchissent les Alpes à l'initiative d'Ambigat, le roi des Bituriges (Sénons, Andes, Insubres et Boïens).

- Défaite des Romains face aux Sénons sur l'Allia. 30 000 Celtes menés par Brennus rançonnent Rome.

- Des mercenaires celtes sont engagés contre les Thébains dans un corps expéditionnaire de Syracuse.

- Traité de paix entre Rome et les Sénons.

- Vers Venant de la moyenne vallée du Rhin et de la rive droite au nord du Main, les Belges arrivent en Gaule Belgique.

- Sac de Delphes par les Celtes migrant vers l'Est.

- Le territoire des Sénons (ager gallicus) est confisqué par Rome.

- Incursion d'Hannibal en Gaule cisalpine. Soulèvement des Boïens contre Rome.

- Conquête de la Narbonnaise par Rome.

- Vers 82 à Les Boïens de Pannonie sont victimes de l'attaque des Daces menés par leur roi Burebista. Destruction de l'oppidum de Bratislava.

- Début de la guerre des Gaules.

- Défaite de l'armée gauloise de Vercingétorix à Alésia. Le chef gaulois est fait prisonnier par Jules César.

- Défaite des vaincus d'Alésia qui s'étaient réfugiés à Uxellodunum : la Gaule est sous contrôle romain.

- 9 à L'oppidum de Stradonice (Bohême) est incendié, probablement par les Germains : invasion des Marcomans. Suivi du développement d'une culture germanique sur ces terres.

Tableau chronologique récapitulatif[modifier | modifier le code]

Sites notables[modifier | modifier le code]

- Marin-Epagnier

- Bern, Engehalbinsel : oppidum

- Jolimont

- Oppidum de Manching

- Mormont

- Münsingen, champ funéraire

- Petinesca

- Oppidum de Bâles-Münsterhügel

- Bibracte, oppidum des Eduens au Mont Beuvray en Bourgogne

- Turicum– Oppidum de Zurich-Lindenhof

- Bopfingen : Viereckschanze, une enceinte rectangulaire caractéristique

- Fellbach-Schmiden, près de Stuttgart : Viereckschanze ; objets rituels récupérés d'un puits

- Kleinaspergle, près de Stuttgart : tombes de l'élite de La Tène I

- char enterré de Waldalgesheim : sépulture princière à char, IVe siècle

- Glauberg, oppidum et tombe de Hallstatt tardive et du début de La Tène

- Dürrnberg : champ funéraire et travaux de terrassement de la fin de Hallstatt – début La Tène

- Donnersberg : oppidum

- Vill près d'Innsbruck : vestiges d'habitations

- Sandberg (en) près de Platt et Roseldorf en Basse Autriche

- Titelberg : oppidum au Luxembourg

- Parc archéologique européen de Bliesbruck-Reinheim : Tombe d'une princesse / prêtresse avec des cadeaux funéraires

- Reconstructions de colonies

-

Colonie située à Altburg près de Bundenbach à la fin de la période de La Tène (Ier siècle avant notre ère).

-

Colonie de la fin de la période de La Tène (IIe / Ier siècles avant notre ère) à Havránok en Slovaquie.

Armement[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Gianna Reginelli Servais, La Tène, un site, un mythe, vol. 1 : chronique en images (1857-1923), Hauterive, Office et Musée cantonal d'archéologie de Neuchâtel, coll. « Archéologie neuchâteloise » (no 39), , 203 p. (ISBN 978-2-940347-35-3).

- Gilbert Kaenel, « La Tène (site archéologique) » dans le Dictionnaire historique de la Suisse en ligne.

- Thierry Lejars, « La Tène, site mythique de l’archéologie celtique : histoire d’une découverte » [vidéo], sur savoirs.ens.fr, (consulté le ).

- « La tène », sur archeologie.culture.gouv.fr (consulté le )

- Fabienne Olmer, Les amphores en Bourgogne. Contribution à l'histoire économique de la région dans l'Antiquité, depuis La Tène finale jusqu'au Haut-Empire, vol. 1 (thèse de doctorat en archéologie), Dijon, (lire en ligne), p. 10.

- Olmer 1997, p. 11.

- Christine Lorre et Veronica Cicolani, Golasecca : du commerce et des hommes à l'âge du fer (VIIIe – Ve siècle av. J.-C.), Paris, Réunion des musées nationaux, , 176 p. (ISBN 978-2-7118-5675-6), p. 164.

- Brigitte Postel, « Golasecca : Celtes du nord de l'Italie », Archéologia, no 476, , p. 58-65 (ISSN 0570-6270).

- Kruta 2000, p. XII-XIV

- Vitali 2013, p. 15.

- Megaw et Megaw 2005, p. 10-11.

- Patrice Brun, Princes et princesses de la Celtique : le premier âge du fer en Europe (850-450 av. J.-C.), Paris, Errance, coll. « Hespérides », , 216 p. (ISBN 2-903442-46-0), p. 27 ; 218-219.

- Buchsenschutz 2015, p. 30-46 ; 80-85 ; 178.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- [Brunaux & Lambot 1988] Jean-Louis Brunaux et Bernard Lambot, Guerre et armement chez les Gaulois : 450-52 av. J.-C., Paris, Errance, coll. « Hespérides », , 219 p. (ISBN 978-2-903442-62-0)

- [Buchsenschutz et al. 2015] Olivier Buchsenschutz (dir.), L'Europe celtique à l'âge du fer : VIIIe – Ier siècles, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Nouvelle Clio », , 437 p. (ISBN 978-2-13-057756-0)

- [Grenier 1970] Albert Grenier, Les Gaulois, Paris, Payot, coll. « Petite bibliothèque Payot », , 365 p. (ISBN 2-228-88838-9)

- [Guelliot 1915] O. Guelliot, « Marnien ou La Tène I ? », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 12, no 4, , p. 226-238 (lire en ligne)

- [Haywood 2002] John Haywood, Atlas historique des Celtes, Paris, Autrement, coll. « Atlas-mémoires », , 144 p. (ISBN 978-2-7467-0187-8)

- Matthieu Poux, Religion et société à l'âge du Fer : systèmes (en)clos et logiques rituelles, dans : C. Haselgrove (dir), Les mutations de la fin de l'âge du Fer, Glux-en-Glenne, Bibracte , Centre archéologique européen,2006, p.181-200.

- [Kruta 2000] Venceslas Kruta, Les Celtes, histoire et dictionnaire : des origines à la romanisation et au christianisme, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1005 p. (ISBN 2-221-05690-6)

- [Le Roux & Guyonvarc'h 1990] Françoise Le Roux et Christian-Joseph Guyonvarc'h, La Civilisation celtique, Rennes, Ouest-France, , 219 p. (ISBN 978-2-7373-0297-8)

- [Megaw & Megaw 2005] Ruth Megaw et John Megaw (trad. de l'anglais), Art de la Celtique : des origines au Livre de Kells, Paris, Errance, , 276 p. (ISBN 2-87772-305-4)

- [Moscati et al. 2001] Sabatino Moscati et al., Les Celtes, Paris, EDDL, , 711 p. (ISBN 978-2-237-00484-6)

- [Reich 2015] Guillaume Reich, « Les armes de la Tène, ou l'art des guerriers celtes », Archéologia, no 535, , p. 48-53 (ISSN 0570-6270)

- [Servais & Béat 2007] Gianna Reginelli Servais, La Tène, un site, un mythe, coll. « Cahiers d'archéologie romande de la Bibliothèque historique vaudoise » (ISBN 9782940347353), 3 vols.

- [Vitali 2013] Daniele Vitali, Les Celtes : trésors d'une civilisation ancienne, Verceil, White Star, , 207 p. (ISBN 978-88-6112-467-7)

- Marc-Antoine Kaeser, La Tène, lieu de mémoire. Aux origines de l'archéologie celtique, Hauterive, Laténium, 2022, 137.p.

Liens externes[modifier | modifier le code]

- « Les Gaulois d'Acy-Romance », sur gaulois.ardennes.culture.fr

- « Lattes en Languedoc, les Gaulois du sud », sur lattara.culture.fr

- « Les Gaulois en Provence : l’oppidum d’Entremont », sur entremont.culture.gouv.fr

- « La Tène, trophée guerrier celtique », Carbone 14, le magazine de l'archéologie, France Culture, 9 septembre 2023.

Bases de données et dictionnaires[modifier | modifier le code]

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :