« Guerre civile cambodgienne (1967-1975) » : différence entre les versions

m remplacement de {{date rapide}} par {{date}} lorsque le nombre d'utilisations est relativement faible, la différence de performances entre ces deux modèles étant beaucoup moins grande qu'auparavant ; refs discussion |

|||

| (37 versions intermédiaires par 27 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{En-tête label|BA}} |

{{En-tête label|BA|année=2010}} |

||

{{Voir homonymes|Guerre civile cambodgienne}} |

{{Voir homonymes|Guerre civile cambodgienne}} |

||

{{Infobox Conflit militaire |

{{Infobox Conflit militaire |

||

| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||

| image = Cambodian Civil War-era T-54 or Type 59.jpg |

| image = Cambodian Civil War-era T-54 or Type 59.jpg |

||

| légende = Char [[T-54]] ou sa copie chinoise [[Type 59|Type-59]] utilisé lors du conflit et exposé au musée de [[Siem Reap]] ([[Cambodge]]). |

| légende = Char [[T-54]] ou sa copie chinoise [[Type 59|Type-59]] utilisé lors du conflit et exposé au musée de [[Siem Reap]] ([[Cambodge]]). |

||

| date = |

| date = 1967 – 1975 |

||

| lieu = [[Cambodge]] |

| lieu = [[Cambodge]] |

||

| issue = Victoire des [[Khmers rouges]] ; proclamation du [[Kampuchéa démocratique]] |

| issue = Victoire des [[Khmers rouges]] ; proclamation du [[Kampuchéa démocratique]] |

||

| combattants1 = [[Fichier:Flag of Cambodia.svg|20px]] [[Royaume du Cambodge (1953-1970)|Royaume du Cambodge]] ( |

| combattants1 = [[Fichier:Flag of Cambodia.svg|20px]] [[Royaume du Cambodge (1953-1970)|Royaume du Cambodge]] (1967-1970) <br />[[Fichier:Flag of the Khmer Republic.svg|20px]] [[République khmère]] (1970-1975) <br />[[Fichier:Flag of the United States.svg|20px]] [[États-Unis]] <br />[[Fichier:Flag of South Vietnam.svg|20px]] [[République du Viêt Nam|Sud Viêt Nam]]<br />''Avec le soutien de :'' <br />{{drapeau|Australie}} [[Australie]]<br>{{drapeau|Canada}} [[Canada]]<br>{{drapeau|Indonésie}} [[Indonésie]]<br>{{drapeau|Malaisie}} [[Malaisie]]<br>{{drapeau|Royaume-Uni}} [[Royaume-Uni]]<br>{{drapeau|Thaïlande}} [[Thaïlande]] |

||

| combattants2 = [[Fichier: |

| combattants2 = [[Fichier:Banner of the Communist Party of Kampuchea.svg|20px]] [[Khmers rouges]] <br />[[Fichier:Flag of Cambodia.svg|20px]] [[Front uni national du Kampuchéa]] (1970-1975) <br />[[Fichier:Flag of Vietnam.svg|20px]] [[République démocratique du Viêt Nam|Nord Viêt Nam]] <br />[[Fichier:FNL Flag.svg|20px]] [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]]<br />''Avec le soutien de :'' <br />{{drapeau|Chine}} [[Chine]]<br>{{drapeau|République socialiste de Roumanie}} [[République socialiste de Roumanie|Roumanie]]<br>{{drapeau|Cuba}} [[Cuba]]<br>{{URSS 1955-1980}} |

||

| commandant1 =[[Fichier:Flag of the Khmer Republic.svg|20px]] [[Lon Nol]] |

| commandant1 =[[Fichier:Flag of the Khmer Republic.svg|20px]] [[Lon Nol]]<br>[[Fichier:Flag of the Khmer Republic.svg|20px]] [[Sisowath Sirik Matak]]<br>[[Fichier:Flag of the United States.svg|20px]] [[Richard Nixon]]<br>[[Fichier:Flag of the United States.svg|20px]] [[Henry Kissinger]] |

||

| commandant2 =[[Fichier:Banner of the Communist Party of Kampuchea.svg|20px]] [[Pol Pot]]<br>[[Fichier:Banner of the Communist Party of Kampuchea.svg|20px]] [[Nuon Chea]]<br>[[Fichier:Banner of the Communist Party of Kampuchea.svg|20px]] [[Khieu Samphan]]<br>[[Fichier:Banner of the Communist Party of Kampuchea.svg|20px]] [[Ieng Sary]]<br>[[Fichier:Banner of the Communist Party of Kampuchea.svg|20px]] [[Son Sen]] |

|||

| commandant2 =[[Fichier:CPKbanner.svg|20px]] [[Pol Pot]] |

|||

| forces1 ={{ |

| forces1 ={{nombre|250000|soldats}} |

||

| forces2 ={{formatnum:100000}} (dont {{ |

| forces2 ={{formatnum:100000}} (dont {{unité|60000|Khmers}} rouges) |

||

| guerre =[[Guerre du Viêt Nam]] |

| guerre =[[Guerre du Viêt Nam]] |

||

| batailles ={{Batailles de la guerre du Viêt Nam}} |

| batailles ={{Batailles de la guerre du Viêt Nam}} |

||

}} |

}} |

||

La <dfn>guerre civile cambodgienne</dfn> est un conflit qui opposa les forces du [[Parti communiste du Kampuchéa]], connues sous le nom de {{citation|[[Khmers rouges]]}}, leurs alliés de la [[république démocratique du Viêt Nam]] (Nord Viêt Nam) et du [[Front national de libération du Sud Viêt Nam]] (dit ''Việt Cộng'') à celles du gouvernement du [[Royaume du Cambodge (1953-1970)|Royaume du Cambodge]] (après {{date-|octobre 1970}}, la [[République khmère]]), |

La <dfn>guerre civile cambodgienne</dfn> est un conflit qui opposa les forces du [[Parti communiste du Kampuchéa]], connues sous le nom de {{citation|[[Khmers rouges]]}}, leurs alliés de la [[république démocratique du Viêt Nam]] (Nord Viêt Nam) et du [[Front national de libération du Sud Viêt Nam]] (dit ''Việt Cộng'') à celles du gouvernement du [[Royaume du Cambodge (1953-1970)|Royaume du Cambodge]] (après {{date-|octobre 1970}}, la [[République khmère]]), soutenues par les [[États-Unis]] et la [[république du Viêt Nam]] (Sud Viêt Nam). |

||

Dans le contexte de la [[guerre froide]], ce conflit fut exacerbé par l'influence de la [[guerre du Viêt Nam]], et les actions des alliés des deux parties belligérantes. En effet, l'implication de l'[[Armée populaire vietnamienne]] (armée nord-vietnamienne) était motivée par son souci de protéger ses bases et ses sanctuaires dans l'Est du Cambodge le long de la [[piste Hô Chi Minh]], sans laquelle la poursuite de son effort militaire au Sud Viêt Nam aurait été plus difficile, tandis que les États-Unis souhaitaient gagner du temps pour leur retrait du [[Asie du Sud-Est|Sud-Est asiatique]] et protéger leur allié, le régime sud-vietnamien. Les Américains et les [[Armée de la république du Viêt Nam|armées du Sud]] et du Nord Viêt Nam participèrent directement, à un moment ou un autre, aux combats. |

Dans le contexte de la [[guerre froide]], ce conflit fut exacerbé par l'influence de la [[guerre du Viêt Nam]], et les actions des alliés des deux parties belligérantes. En effet, l'implication de l'[[Armée populaire vietnamienne]] (armée nord-vietnamienne) était motivée par son souci de protéger ses bases et ses sanctuaires dans l'Est du Cambodge le long de la [[piste Hô Chi Minh]], sans laquelle la poursuite de son effort militaire au Sud Viêt Nam aurait été plus difficile, tandis que les États-Unis souhaitaient gagner du temps pour leur retrait du [[Asie du Sud-Est|Sud-Est asiatique]] et protéger leur allié, le régime sud-vietnamien. Les Américains et les [[Armée de la république du Viêt Nam|armées du Sud]] et du Nord Viêt Nam participèrent directement, à un moment ou un autre, aux combats. |

||

| ⚫ | Le gouvernement cambodgien fut principalement soutenu par des campagnes américaines de [[Bombardement aérien|bombardements aériens]] massifs et des aides directes matérielles et financières. En 2009, [[Raoul Marc Jennar]] annonçait devant le tribunal chargé de juger les derniers dirigeants khmers rouges en vie, que {{citation|dans toute l’histoire de l’humanité, aucun autre pays n’a été autant bombardé que le Cambodge durant cette période}}<ref name="JC2009">{{Lien web | auteur = Raoul Marc Jennar | lien auteur = Raoul Marc Jennar | url = http://www.information.gov.kh/france/newsevent_fr/txt_fr/otherNews_fr/dec-28-09-09.pdf | titre = Procès de Kaing Guek Eav, dit Duch - Déposition du Dr Raoul Marc JENNAR devant la Chambre de première instance | jour = 14 | mois = Septembre | année = 2009 | site = [http://www.information.gov.kh/france.html Ministère cambodgien de l’information] | éditeur = [[Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens]] | consulté le = 4 septembre 2013}}, paragraphe 45.</ref>. |

||

Le gouvernement cambodgien fut principalement soutenu par des campagnes américaines de [[Bombardement aérien|bombardements aériens]] massifs et des aides directes matérielles et financières. |

|||

| ⚫ | En 2009, [[Raoul Marc Jennar]] annonçait devant le tribunal chargé de juger les derniers dirigeants khmers rouges en vie, que {{citation|dans toute l’histoire de l’humanité, aucun autre pays n’a été autant bombardé que le Cambodge durant cette période}}<ref name=" |

||

Après cinq années de combats acharnés, qui causèrent des pertes massives en vies humaines{{#tag:ref|Le prince [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] estima le nombre de victimes à {{ |

Après cinq années de combats acharnés, qui causèrent des pertes massives en vies humaines{{#tag:ref|Le prince [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] estima le nombre de victimes à {{nombre|600000|morts}} et plus d'un million de blessés<ref>[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. XXIV ({{citation|Le début}}), {{p.|381}}.</ref> mais les chiffres exacts ne seront jamais connus.|group="note"}}, la destruction de l'économie, la famine de la population et des atrocités sans nom, le gouvernement républicain du Cambodge fut renversé le {{date|17|avril|1975}} lorsque les Khmers rouges, victorieux, proclamèrent la création du [[Kampuchéa démocratique]]. L'intervention américaine ordonnée par [[Richard Nixon]] et [[Henry Kissinger]] au Cambodge (en particulier les bombardements aériens massifs, dont on estime entre {{unité|50000|et=150000|personnes}} tuées) a finalement contribué au renforcement du mouvement khmer rouge{{#tag:ref|En 2006, Taylor Owen et [[Ben Kiernan]] affirmaient que {{citation|L'impact de ces bombardements, objet de nombreux débats depuis trois décennies, est maintenant plus clair que jamais. Les victimes civiles au Cambodge ont conduit un peuple furieux dans les bras d'une insurrection qui avait bénéficié d'un soutien relativement faible jusqu'au début des bombardements, la mise en mouvement de l'expansion de la guerre du Viêt Nam au Cambodge profond, un coup d'État en 1970, la hausse rapide des Khmers rouges, et, finalement, le génocide cambodgien}}<ref>{{article | prénom1 = Taylor | nom1 = Owen | prénom2 = Ben | nom2 = Kiernan | lien auteur2 = Ben Kiernan | titre = Bombs Over Cambodia | périodique = The Walrus | mois = Octobre | année = 2006 | pages = 63 | issn = | url texte = http://www.yale.edu/cgp/Walrus_CambodiaBombing_OCT06.pdf | consulté le = 3 septembre 2013}}.</ref>|group="note"}}, dont les effectifs passèrent de {{formatnum:4000}} en 1970 à {{nombre|70000|hommes}} en 1975<ref>{{article | langue = en | prénom1 = Philip | nom1 = Nobile | lien auteur1 = | titre = Media - The crime of Cambodia : Shawcross on Kissinger’s memoirs | périodique = New York | lien périodique = New York (magazine) | volume = 12 | numéro = 43 | jour = 5 | mois = Novembre | année = 1979 | pages = 12-13 | issn = 0028-7369 | url texte = https://books.google.fr/books?id=jeECAAAAMBAJ&pg=PA12&dq=khmer+rouge+kissinger&lr=&as_drrb_is=b&as_minm_is=0&as_miny_is=1970&as_maxm_is=0&as_maxy_is=1979&as_brr=3&as_pt=ALLTYPES&redir_esc=y#v=onepage&q=khmer%20rouge%20kissinger&f=false | consulté le = 3 septembre 2013}}.</ref> et à leur prise du pouvoir. Le régime des Khmers Rouges s'avérera être un des plus sanglants du {{s|XX|e}}<ref>{{Ouvrage| prénom1=Bernard| nom1=Bruneteau| lien auteur1=Bernard Bruneteau| titre=Le siècle des génocides| sous-titre=Violences, massacres et processus génocidaires de l'Arménie au Rwanda| lieu=Paris| éditeur=[[Armand Colin]]| collection=L'histoire au présent| année=2004| mois=juin| jour=15| pages totales=253| isbn=9782200264031}}.</ref>. Ce conflit, même s'il s'agissait d'une guerre civile locale, s'est inscrit dans le contexte de la [[Guerre froide]], dans le cadre plus large de la [[guerre du Viêt Nam]] (1959–1975) qui toucha également le [[Royaume du Laos]], le Sud Viêt Nam et le Nord Viêt Nam. |

||

== Contexte politique == |

== Contexte politique == |

||

| Ligne 32 : | Ligne 31 : | ||

[[Fichier:Cambodia 1997 CIA map.jpg|vignette|gauche|upright=1.2|Carte du [[Cambodge]] en 1997.]] |

[[Fichier:Cambodia 1997 CIA map.jpg|vignette|gauche|upright=1.2|Carte du [[Cambodge]] en 1997.]] |

||

Au cours de la première moitié des [[années 1960]], la politique « neutraliste » du prince [[Norodom Sihanouk]] avait protégé sa nation de la tourmente qui avait frappé le [[Laos]] et le [[République du Viêt Nam|Sud Viêt Nam]]<ref> |

Au cours de la première moitié des [[années 1960]], la politique « neutraliste » du prince [[Norodom Sihanouk]] avait protégé sa nation de la tourmente qui avait frappé le [[Laos]] et le [[République du Viêt Nam|Sud Viêt Nam]]<ref>{{Harvsp|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=54-58}}.</ref>. Ni la [[république populaire de Chine]] ni le [[République démocratique du Viêt Nam|Nord Viêt Nam]] n'avaient contesté la prétention de Sihanouk de représenter une politique {{citation|progressiste}} et la direction de l'opposition interne de gauche, le parti ''Pracheachon'', avait été intégrée dans le gouvernement<ref name="ihb83">{{Harvsp|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=83}}.</ref> à côté d'autres partis de droite<ref>Russell R. Ross, Country studies, [http://countrystudies.us/cambodia/17.htm Cambodia - Domestic Developments], Library of Congress, 1987.</ref>. Le {{date|3 mai 1965}}, Sihanouk avait rompu ses relations diplomatiques avec les [[États-Unis]], mis un terme à l'acheminement de l'aide américaine et s'était tourné notamment vers la [[république populaire de Chine]] et l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]] pour négocier une aide économique et militaire<ref name="ihb83"/>. |

||

La guérilla communiste représentait encore une menace insignifiante et en cas de besoin le monarque faisait plus confiance à la Chine pour la contenir qu'aux États-Unis. Par contre, les frictions étaient alors courantes avec les alliés de Washington, entre des Thaïlandais qui soupçonnaient le prince d’aider en sous-main la guérilla maoïste dans le nord-est du pays et en contrepartie soutenait les rebelles ''[[Khmers Serei]]'' alors qu’avec la [[république du Viêt Nam]] les incidents de frontière étaient quasi-permanents<ref name="FOREST 2008 CC P60-66">{{Cambodge contemporain | partie = I | numéro chapitre = 1 | titre chapitre = Pour comprendre l'histoire contemporaine du Cambodge | passage = 60-66}}.</ref> et les mesures de rétorsions prises par l’administration de Diệm à l’encontre des [[Khmer Krom|Khmers Krom]] du delta du Mékong avaient mauvaise presse à Phnom Penh<ref name="Hickey FFEVCH">{{Ouvrage | langue=en | auteur1=Gerald Cannon Hickey | titre=Free in the Forest | sous-titre=Ethnohistory of the Vietnamese Central Highlands, 1954-1976 | lieu=New Haven | éditeur=[[Yale University Press]] | année=1982 | mois=juillet | jour=1 | pages totales=376 | isbn=9780300024371}}.</ref>. |

|||

À la fin des [[années 1960]], le délicat équilibre de la politique de Sihanouk commença à être mis en péril. En 1966, un accord fut conclu entre le prince et les [[République populaire de Chine|Chinois]] tolérant un déploiement de l'[[Armée populaire vietnamienne|armée nord-vietnamienne]] et du [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] et l'implantation de bases logistiques dans les régions frontalières orientales<ref name="Lipsman, Doyle, p. 127">Lipsman, Doyle, ''{{Lang|en|texte=Fighting for Time: 1969–1970}}'' p. |

À la fin des [[années 1960]], le délicat équilibre de la politique de Sihanouk commença à être mis en péril. En 1966, un accord fut conclu entre le prince et les [[République populaire de Chine|Chinois]] tolérant un déploiement de l'[[Armée populaire vietnamienne|armée nord-vietnamienne]] et du [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] et l'implantation de bases logistiques dans les régions frontalières orientales<ref name="Lipsman, Doyle, p. 127">Lipsman, Doyle, ''{{Lang|en|texte=Fighting for Time: 1969–1970}}'' {{p.|127}}.</ref>. Sihanouk avait également autorisé l'utilisation du port de [[Sihanoukville]] par les navires battant pavillon communiste livrant des fournitures et du matériel pour soutenir le Việt Cộng au [[Viêt Nam]]<ref>{{Lang|en|texte=Military History Institute of Vietnam}}, ''{{Lang|en|texte=Victory in Vietnam}}'', {{p.|465, note 24}}.</ref>. Ces concessions contrevenaient à l’article 5 des [[accords de Genève]] de 1954{{#tag:ref|La Conférence prend acte… des déclarations des Gouvernements du Cambodge et du Laos, aux termes desquelles ceux-ci ne se joindront à aucun accord avec d’autres États si cet accord comporte l’obligation… , aussi longtemps que leur sécurité ne sera pas menacée, d’établir des bases pour les forces militaires de Puissances étrangères en territoire cambodgien ou laotien<ref>Wikisource : [[s:Acte final de la conférence de Genève et déclarations annexes|Acte final de la conférence de Genève et déclarations annexes]], article 5.</ref>.|group="note"}}. |

||

Sihanouk était convaincu que la république populaire de Chine, et non les [[États-Unis]], prendrait ''in fine'' le contrôle de la péninsule indochinoise et que {{citation|nos intérêts sont mieux servis en traitant avec le camp qui, un jour, contrôlerait l'ensemble de l'Asie – et en traitant avec lui avant sa victoire afin d'obtenir les meilleures conditions possibles}}<ref name="Lipsman, Doyle, p. 127"/>. |

Sihanouk était convaincu que la république populaire de Chine, et non les [[États-Unis]], prendrait ''in fine'' le contrôle de la péninsule indochinoise et que {{citation|nos intérêts sont mieux servis en traitant avec le camp qui, un jour, contrôlerait l'ensemble de l'Asie – et en traitant avec lui avant sa victoire afin d'obtenir les meilleures conditions possibles}}<ref name="Lipsman, Doyle, p. 127"/>. |

||

[[Fichier:Mao Sihanouk.jpg|vignette|alt=photo noir et blanc sur laquelle on peut voir de gauche à droite Mao Zedong, Peng Zhen (à l’arrière plan), Norodom Sihanouk et Liu Shaoqi ; les dirigeants chinois porte des costumes clairs alors que celui de Sihanouk se distingue par sa teinte proche du noir|Rencontre à [[Pékin]] entre [[Mao Zedong]] et le prince Sihanouk.]] |

[[Fichier:Mao Sihanouk.jpg|vignette|alt=photo noir et blanc sur laquelle on peut voir de gauche à droite Mao Zedong, Peng Zhen (à l’arrière plan), Norodom Sihanouk et Liu Shaoqi ; les dirigeants chinois porte des costumes clairs alors que celui de Sihanouk se distingue par sa teinte proche du noir|Rencontre à [[Pékin]] entre [[Mao Zedong]] et le prince Sihanouk.]] |

||

Au cours de la même année, cependant, il laissa son ministre pro-américain de la défense, le général [[Lon Nol]], réprimer l'activité de la [[Gauche (politique)|gauche]], en écrasant le ''Pracheachon'', accusant ses membres de menées subversives et de soumission à [[Hanoï]] |

Au cours de la même année, cependant, il laissa son ministre pro-américain de la défense, le général [[Lon Nol]], réprimer l'activité de la [[Gauche (politique)|gauche]], en écrasant le ''Pracheachon'', accusant ses membres de menées subversives et de soumission à [[Hanoï]]{{sfn|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=85}}. Dans le même temps, Sihanouk perdait le soutien des conservateurs du Cambodge à la suite de son échec à venir à bout de la détérioration de la situation économique, encore exacerbée par la diminution des exportations de [[riz]] — qui allaient pour l'essentiel à l'[[Armée populaire vietnamienne|armée nord-vietnamienne]] et au [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] {{#tag:ref|En 1966, les Cambodgiens ont vendu {{unité|100000|tonnes}} de riz à l'[[Armée populaire vietnamienne|armée nord-vietnamienne]] qui payait le prix mondial et réglait en dollars américains. Le [[Royaume du Cambodge (1953-1970)|gouvernement cambodgien]] n'offrait qu'un faible prix fixe et perdit de ce fait le bénéfice des [[Taxe|taxes économiques]] et les [[Profit économique|profits commerciaux]] qui auraient été tirés de ce commerce. La baisse des exportations de [[riz]] — de {{unité|583700|tonnes}} en 1965 à {{unité|199049|tonnes}} en 1966 — provoqua une [[crise économique]] qui empira d'année en année{{sfn|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=85}}.|group="note"}} — et de la présence militaire communiste croissante. |

||

Le {{date-|11 septembre}}, le [[Cambodge]] tient des [[Élections législatives cambodgiennes de 1972|élections]]. Grâce à la manipulation et au harcèlement les conservateurs emportèrent 75 % des sièges à l'Assemblée nationale<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P153-156">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 4 ({{citation|Cambodia clouds over 1962 - 1966}}), p. |

Le {{date-|11 septembre}}, le [[Cambodge]] tient des [[Élections législatives cambodgiennes de 1972|élections]]. Grâce à la manipulation et au harcèlement les conservateurs emportèrent 75 % des sièges à l'Assemblée nationale<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P153-156">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 4 ({{citation|Cambodia clouds over 1962 - 1966}}), {{p.|153–156}}.</ref>{{,}}<ref>Osborne, ''{{Lang|en|texte=Before Kampuchea: Preludes to Tragedy}}'', {{p.|187}}.</ref>. Lon Nol fut choisi en tant que premier ministre par la [[Droite (politique)|droite]] qui lui donna pour adjoint [[Sirik Matak]], un membre de la branche royale des [[Sisowath]], adversaires de longue date de Sihanouk. En plus de ces développements politiques et du conflit d'intérêts au sein de l'élite politique de [[Phnom Penh]], les tensions sociales créèrent un contexte favorable à la croissance d'une [[subversion]] communiste dans les zones rurales<ref>Chandler, {{p.|157}}.</ref>. |

||

=== La révolte dans la province de Battambang === |

=== La révolte dans la province de Battambang === |

||

| Ligne 50 : | Ligne 49 : | ||

[[Fichier:Battambangcart.jpg|vignette|Une [[Charrette|charrette de paysan]] dans la province de Battambang, un des greniers à [[riz]] du Cambodge, berceau de l'une des premières [[révolte]]s qui seront à l'origine de la guerre civile.]] |

[[Fichier:Battambangcart.jpg|vignette|Une [[Charrette|charrette de paysan]] dans la province de Battambang, un des greniers à [[riz]] du Cambodge, berceau de l'une des premières [[révolte]]s qui seront à l'origine de la guerre civile.]] |

||

Le prince se trouva face à un [[Dilemme|dilemme politique]]. Pour contrebalancer la marée montante des conservateurs, il nomma les dirigeants du groupe qu'il avait réprimé en tant que membres d'un {{citation|contre-gouvernement}} destiné à surveiller et critiquer l'administration de [[Lon Nol]] |

Le prince se trouva face à un [[Dilemme|dilemme politique]]. Pour contrebalancer la marée montante des conservateurs, il nomma les dirigeants du groupe qu'il avait réprimé en tant que membres d'un {{citation|contre-gouvernement}} destiné à surveiller et critiquer l'administration de [[Lon Nol]]{{sfn|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=86}}. L'une des premières priorités de Lon Nol pour stabiliser l'économie chancelante fut de refréner la vente illégale de riz aux communistes. Des troupes furent dépêchées vers les zones rizicoles pour procéder à la récolte forcée à la pointe du fusil et en ne payant que le prix minimal offert par le gouvernement. En [[Février 1967|février]] et [[mars 1967]], des opposants à cette politique commencèrent la distribution de tracts antigouvernementaux à travers tout le pays et une agitation généralisée se développa, en particulier dans la riche [[province de Battambang]], une zone depuis longtemps connue pour la présence de grands propriétaires terriens, une grande disparité dans la richesse et où les [[Communisme|communistes]] avaient une certaine influence. Début [[Mars 1967|mars]], le porte-parole du gouvernement se félicitait que les nouvelles mesures aient permis d’amonceler plus d’une centaine de milliers de tonnes de riz dans le nord-ouest du pays<ref>Chandler, {{p.|162–165}}.</ref>{{,}}<ref>Osborne, {{p.|192}}.</ref>. |

||

Le {{date|11|mars|1967}}, alors que Sihanouk se trouvait en [[France]], une rébellion éclata près de Samlaut, lorsque les villageois en colère attaquèrent une brigade de collecteurs d'[[impôt]]s. Avec les encouragements probables des cadres communistes locaux, l'[[insurrection]] se répandit rapidement dans toute la région<ref name="Lipsman, Doyle, p. 130">Lipsman, Doyle, ''{{Lang|en|texte=Fighting for Time: 1969–1970}}'', p. |

Le {{date|11|mars|1967}}, alors que Sihanouk se trouvait en [[France]], une rébellion éclata près de Samlaut, lorsque les villageois en colère attaquèrent une brigade de collecteurs d'[[impôt]]s. Avec les encouragements probables des cadres communistes locaux, l'[[insurrection]] se répandit rapidement dans toute la région<ref name="Lipsman, Doyle, p. 130">Lipsman, Doyle, ''{{Lang|en|texte=Fighting for Time: 1969–1970}}'', {{p.|130}}.</ref>. |

||

La région de Samlaut s’étend à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Battambang et une quinzaine de la [[Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande|frontière thaïlandaise]]. Pendant la première [[guerre d’Indochine]] ce district inaccessible, essentiellement composé de forêts, avait servi de refuge aux troupes [[Việt Minh]] et [[Khmers |

La région de Samlaut s’étend à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Battambang et une quinzaine de la [[Frontière entre le Cambodge et la Thaïlande|frontière thaïlandaise]]. Pendant la première [[guerre d’Indochine]] ce district inaccessible, essentiellement composé de forêts, avait servi de refuge aux troupes [[Việt Minh]] et [[Khmers Issarak|issarak]]. Durant sa croisière pour l’indépendance, Sihanouk en avait remarqué le potentiel agricole, et en 1965-1966, la province avait accueilli plusieurs centaines de paysans sans terre du sud-ouest du Cambodge et des réfugiés [[khmer Krom|khmers Krom]]. Ces nouveaux arrivants profitaient d’une incitation financière du gouvernement mais s’attiraient la rancœur de la population indigène. Dans le district voisin d’Andoeuk Hep, où l’ouverture d’une usine textile à Battambang avait favorisé des plantations de [[cotonnier]]s, plusieurs propriétaires avaient été dépossédés de leurs terres par des dirigeants et des négociants. En 1966, toutefois, la production du coton restait faible et la plupart des fermiers s’étaient fortement endettés<ref>{{Ouvrage | prénom1=François | nom1=Debré | lien auteur1=François Debré | titre=Cambodge | sous-titre=la révolution de la forêt | éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]] | année={{date-|1 janvier 1977}} | pages totales=261 | passage=109 | isbn=9782080609113}}.</ref>. |

||

Pour ne rien arranger, et comme déjà mentionné, la campagne du gouvernement pour vendre le riz à bas prix avait elle aussi suscité une certaine acrimonie. L’historien Hin Sithan a cité dans un ouvrage - ''{{Lang|km|texte=No na kitt'kam}}'' - consulté par David Porter Chandler, le témoignage d’un ancien employé municipal, recueilli dans les [[années 1980]], ayant assisté à la reddition de plusieurs insurgés en [[avril 1967]], qui affirmaient qu’ils ne se reconnaissaient pas dans les doctrines communistes, mais qu’ils s’étaient enfui dans la forêt car ils avaient été rendus furieux par les autorités provinciales et certains affairistes qui s’étaient alliés pour les déposséder de leurs terres<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P164">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), p. |

Pour ne rien arranger, et comme déjà mentionné, la campagne du gouvernement pour vendre le riz à bas prix avait elle aussi suscité une certaine acrimonie. L’historien Hin Sithan a cité dans un ouvrage - ''{{Lang|km|texte=No na kitt'kam}}'' - consulté par David Porter Chandler, le témoignage d’un ancien employé municipal, recueilli dans les [[années 1980]], ayant assisté à la reddition de plusieurs insurgés en [[avril 1967]], qui affirmaient qu’ils ne se reconnaissaient pas dans les doctrines communistes, mais qu’ils s’étaient enfui dans la forêt car ils avaient été rendus furieux par les autorités provinciales et certains affairistes qui s’étaient alliés pour les déposséder de leurs terres<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P164">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), {{p.|164}}.</ref>. |

||

Face aux troubles et en l'absence du prince — mais certainement avec son accord — [[Lon Nol]] réagit en proclamant la [[loi martiale]] |

Face aux troubles et en l'absence du prince — mais certainement avec son accord — [[Lon Nol]] réagit en proclamant la [[loi martiale]]{{sfn|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=86}}. Malgré les premières mesures de répression, la révolte ne faiblit pas et le {{date|2|avril|1967}}, à ''Stung Kranhung'' près de Samlaut, deux cents personnes arborant des slogans antigouvernementaux et armées de couteaux et de fusils artisanaux attaquèrent un camp des Jeunesses Socialistes Royales Khmères, une association affiliée au [[Sangkum Reastr Niyum|Sangkum]]. Ils tuèrent deux soldats et prirent leurs armes. Les campeurs, qui défrichaient une forêt pour en faire des terres agricoles, s’enfuirent et leur campement fut brûlé. Plus tard dans la journée, deux autres postes de gardes furent attaqués, d’autres fusils volés et un dirigeant local fut tué. À la tombée de la nuit, d’après Sihanouk, les rebelles avaient dérobé {{citation|15 fusils appartenant à la nation}}. Les escarmouches continuèrent encore pendant deux jours, jusqu’à ce que des troupes fraîches arrivent, rétablissent l’ordre et arrêtent des suspects. Dans le même temps, quelque deux mille hommes, femmes et enfants avaient fui les rafles et s’étaient rassemblés dans la forêt. À partir de la mi-mai, huit unités de vigiles avaient été recrutées à Battambang, armées de bâtons et envoyées dans la région pour {{citation|chasser les Rouges}}, en fait beaucoup de personnes qui n’avaient quitté leurs villages que pour sauver leur vie<ref name="MARTIN 1989 lMCHduSTFasLP P118">{{Ouvrage | prénom1=Marie-Alexandrine | nom1=Martin | titre=Le mal cambodgien | sous-titre=histoire d'une société traditionnelle face à ses leaders politiques, 1946-1987 | volume=4 | éditeur=[[Hachette Livre|Hachette]] | collection=Histoire des gens | année=1989 | pages totales=304 | passage=118 | isbn=978-2-010-12251-4}}.</ref>. |

||

À Phnom Penh, alors que Sihanouk était rentré, des étudiants de gauche manifestèrent contre Lon Nol. Leurs banderoles et tracts réclamaient la dissolution du gouvernement, des nouvelles élections législatives, la baisse des prix et le retrait des troupes opérant près de [[Pailin]]. Même s’il déclara publiquement que s’il avait dû choisir lui-même le gouvernement il aurait nommé une tout autre équipe, le prince trouvait impossible de donner satisfaction à de telles demandes. Pour calmer les manifestants, il demandait qu’on plaçât leurs revendications à l’ordre du jour d’un futur congrès national du Sangkum où les contestataires seraient invités à venir présenter leurs arguments, tout en espérant qu’impressionnés par la police ils n’oseraient pas venir ; c’est ce qui se passa et le congrès décidait de maintenir en place l’Assemblée nationale élue une année auparavant<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P162-163">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation|Changing the rules 1967 – 1969}}), p. |

À Phnom Penh, alors que Sihanouk était rentré, des étudiants de gauche manifestèrent contre Lon Nol. Leurs banderoles et tracts réclamaient la dissolution du gouvernement, des nouvelles élections législatives, la baisse des prix et le retrait des troupes opérant près de [[Pailin]]. Même s’il déclara publiquement que s’il avait dû choisir lui-même le gouvernement il aurait nommé une tout autre équipe, le prince trouvait impossible de donner satisfaction à de telles demandes. Pour calmer les manifestants, il demandait qu’on plaçât leurs revendications à l’ordre du jour d’un futur congrès national du Sangkum où les contestataires seraient invités à venir présenter leurs arguments, tout en espérant qu’impressionnés par la police ils n’oseraient pas venir ; c’est ce qui se passa et le congrès décidait de maintenir en place l’Assemblée nationale élue une année auparavant<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P162-163">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation|Changing the rules 1967 – 1969}}), {{p.|162-163}}.</ref>. |

||

Le fait que les manifestations avaient fait référence à Pailin suggère que le [[Parti communiste du Kampuchéa]] était au moins au courant des activités de [[Lon Nol]] là-bas. La source est certainement [[Nuon Chea]], membre du comité central et né à Battambang. Il avait combattu aux côtés des [[Khmers issarak]] et du [[Việt Minh]] dans la région au cours des [[années 1950]] et avait sûrement gardé des liens avec eux. Au début de 1967, il se cachait à Phnom Penh, mais allait régulièrement à Battambang<ref name="DEBRE 1977 ClRdlF P110">{{ |

Le fait que les manifestations avaient fait référence à Pailin suggère que le [[Parti communiste du Kampuchéa]] était au moins au courant des activités de [[Lon Nol]] là-bas. La source est certainement [[Nuon Chea]], membre du comité central et né à Battambang. Il avait combattu aux côtés des [[Khmers Issarak|Khmers issarak]] et du [[Việt Minh]] dans la région au cours des [[années 1950]] et avait sûrement gardé des liens avec eux. Au début de 1967, il se cachait à Phnom Penh, mais allait régulièrement à Battambang<ref name="DEBRE 1977 ClRdlF P110">{{Ouvrage | prénom1=François | nom1=Debré | lien auteur1=François Debré | titre=Cambodge | sous-titre=la révolution de la forêt | éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]] | année=1977 | pages totales=261 | passage=110 | isbn=978-2-080-60911-3}}.</ref>. |

||

Dans un message à la nation, Sihanouk attribuait les troubles à un harcèlement d’éléments de gauche contre Lon Nol et au rejet des radicaux locaux envers les nouveaux arrivants sur les terres et champs {{citation|khmers rouges}}. Dans ses récriminations, il s’en prenait aux {{citation|Khmers Việt Minh}}, qui d’après lui faisaient allégeance à un grand chef inconnu. {{citation|Je ne sais pas}}, ajoutait le prince {{citation|si ce grand chef est un étranger ou un Khmer de Phnom Penh}}. Ils menaient, toujours d’après le monarque, une lutte contre les forces nationale pour le compte de ce grand chef et continueraient jusqu’à ce que ce grand chef leur donne l’ordre d’arrêter. Sihanouk voyait les émeutes de Samlaut avant tout comme une offense personnelle. En guise de représailles, il avait demandé que les villages des insurgés soient rasés et renommés. Le nombre de victimes ne sera jamais publié, mais des sources font état de plusieurs centaines<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P165">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), p. |

Dans un message à la nation, Sihanouk attribuait les troubles à un harcèlement d’éléments de gauche contre Lon Nol et au rejet des radicaux locaux envers les nouveaux arrivants sur les terres et champs {{citation|khmers rouges}}. Dans ses récriminations, il s’en prenait aux {{citation|Khmers Việt Minh}}, qui d’après lui faisaient allégeance à un grand chef inconnu. {{citation|Je ne sais pas}}, ajoutait le prince {{citation|si ce grand chef est un étranger ou un Khmer de Phnom Penh}}. Ils menaient, toujours d’après le monarque, une lutte contre les forces nationale pour le compte de ce grand chef et continueraient jusqu’à ce que ce grand chef leur donne l’ordre d’arrêter. Sihanouk voyait les émeutes de Samlaut avant tout comme une offense personnelle. En guise de représailles, il avait demandé que les villages des insurgés soient rasés et renommés. Le nombre de victimes ne sera jamais publié, mais des sources font état de plusieurs centaines<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P165">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), {{p.|165}}.</ref>. |

||

Le [[7 avril|7]] [[Avril 1967|avril]], le prince faisait une nouvelle déclaration dans laquelle il affirmait qu’il {{citation|traiterait les Khmers rouges comme il avait traité les Khmers Serey}}. Il ne faisait pas référence à la répression à Battambang, sur laquelle il avait peu d’informations, mais à la possibilité de faire exécuter certaines personnalités de gauche. Pour ne laisser planer aucun doute sur ses intentions, un film sur l’exécution publique d’agents khmers Serey récemment arrêtés fut diffusé dans l’ensemble du pays<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P165-166">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), p. |

Le [[7 avril|7]] [[Avril 1967|avril]], le prince faisait une nouvelle déclaration dans laquelle il affirmait qu’il {{citation|traiterait les Khmers rouges comme il avait traité les Khmers Serey}}. Il ne faisait pas référence à la répression à Battambang, sur laquelle il avait peu d’informations, mais à la possibilité de faire exécuter certaines personnalités de gauche. Pour ne laisser planer aucun doute sur ses intentions, un film sur l’exécution publique d’agents khmers Serey récemment arrêtés fut diffusé dans l’ensemble du pays<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P165-166">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), {{p.|165-166}}.</ref>. En [[1971]], interrogé par [[Jean Lacouture]] sur le nombre de victimes de la répression qui s’abattit, le monarque affirmera {{citation|avoir lu quelque part}} qu’il y avait eu dix mille morts<ref name="SIHANOUK LACOUTURE 1972 lIVdPE P90">{{Ouvrage| prénom1=Prince| nom1=Norodom Sihanouk| prénom2=Jean| nom2=Lacouture| lien auteur2=Jean Lacouture| titre=L'Indochine vue de Pékin| sous-titre=Entretiens| éditeur=[[Éditions du Seuil|Le Seuil]]| série=L'histoire immédiate| année=1972| pages totales=185| passage=90| isbn=}}.</ref> ; en [[1983]], ses estimations furent revues à la baisse et il parlait de moins de mille morts<ref name="SIHANOUK 1984 SDeA P348">{{Ouvrage| prénom1=Prince| nom1=Norodom Sihanouk| titre=Souvenirs doux et amers| éditeur=[[Hachette Livre|Hachette]]| année=1984| mois=avril| jour=9| pages totales=413| passage=348| isbn=978-2-010-07656-5}}.</ref>. |

||

Sihanouk menaça également de faire convoquer [[Hou Yuon]] et [[Khieu Samphân]], les deux principaux députés de la gauche, devant des tribunaux militaires afin de leur poser quelques questions. Craignant pour leurs vies, les deux intéressés quittèrent précipitamment la ville. Quand on découvrit leur disparition, beaucoup à Phnom Penh pensèrent qu’ils avaient été tués<ref name="MEYER 1971 DlSK P195">{{ |

Sihanouk menaça également de faire convoquer [[Hou Yuon]] et [[Khieu Samphân]], les deux principaux députés de la gauche, devant des tribunaux militaires afin de leur poser quelques questions. Craignant pour leurs vies, les deux intéressés quittèrent précipitamment la ville. Quand on découvrit leur disparition, beaucoup à Phnom Penh pensèrent qu’ils avaient été tués<ref name="MEYER 1971 DlSK P195">{{Ouvrage| prénom1=Charles| nom1=Meyer| titre=Derrière le sourire khmer| éditeur=[[Plon]]| année=1971| pages totales=413| passage=195| isbn=}}.</ref>. |

||

Alors que se déroulaient ces événements, [[Lon Nol]] démissionnait de son poste de [[Premiers ministres du Cambodge|Premier ministre]] pour raisons de santé et se rendit en France pour se faire soigner. Sihanouk lui succéda à la tête de ce qu’il appela un gouvernement d’exception. En fait, cela revenait à dissoudre le cabinet issu des [[Élections législatives cambodgiennes de 1966|élections de 1966]] et à le remplacer par un gouvernement ne comportant aucun parlementaire, mais incluant trois personnes de l’aile gauche du Sangkum, plusieurs fidèles du monarque et quelques spécialistes apolitiques de domaines particuliers – nous dirions de nos jours {{citation|venant de la [[société civile]]}} – tel Kol Touch qui rejoignait le ministère ô combien sensible de l’agriculture. Sihanouk s’était assigné trois objectifs principaux, à savoir mettre un terme à la crise politique et à la rébellion à Battambang, résoudre les dysfonctionnements de l’administration et enfin trouver une solution au problème de déficit budgétaire<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P166">">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), p. |

Alors que se déroulaient ces événements, [[Lon Nol]] démissionnait de son poste de [[Premiers ministres du Cambodge|Premier ministre]] pour raisons de santé et se rendit en France pour se faire soigner. Sihanouk lui succéda à la tête de ce qu’il appela un gouvernement d’exception. En fait, cela revenait à dissoudre le cabinet issu des [[Élections législatives cambodgiennes de 1966|élections de 1966]] et à le remplacer par un gouvernement ne comportant aucun parlementaire, mais incluant trois personnes de l’aile gauche du Sangkum, plusieurs fidèles du monarque et quelques spécialistes apolitiques de domaines particuliers – nous dirions de nos jours {{citation|venant de la [[société civile]]}} – tel Kol Touch qui rejoignait le ministère ô combien sensible de l’agriculture. Sihanouk s’était assigné trois objectifs principaux, à savoir mettre un terme à la crise politique et à la rébellion à Battambang, résoudre les dysfonctionnements de l’administration et enfin trouver une solution au problème de déficit budgétaire<ref name="CHANDLER 1993 tToCHPWaRSN P166">">[[#Chandler1993|''The Tragedy of Cambodian History : Politics, War, and Revolution Since 1945'']], chap. 5 ({{citation| Changing the rules 1967 – 1969}}), {{p.|166}}.</ref>. |

||

La crise était surmontée dans l'immédiat mais elle eut deux conséquences tragiques : elle poussa des milliers de nouvelles recrues dans les rangs des maquis communistes de la ligne {{citation|dure}} — que Sihanouk qualifiait de [[Khmers rouges]] — tandis que, pour la paysannerie, le nom de [[Lon Nol]] était désormais associé à une répression impitoyable à travers tout le [[Cambodge]]<ref>Isaacs |

La crise était surmontée dans l'immédiat mais elle eut deux conséquences tragiques : elle poussa des milliers de nouvelles recrues dans les rangs des maquis communistes de la ligne {{citation|dure}} — que Sihanouk qualifiait de [[Khmers rouges]] — tandis que, pour la paysannerie, le nom de [[Lon Nol]] était désormais associé à une répression impitoyable à travers tout le [[Cambodge]]<ref>{{Harvsp|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=87}}.</ref>. |

||

=== La rébellion khmère rouge et la rupture avec les communistes === |

=== La rébellion khmère rouge et la rupture avec les communistes === |

||

{{Article détaillé|Khmers rouges}} |

{{Article détaillé|Khmers rouges}} |

||

Alors que l'[[insurrection]] en 1967 avait été spontanée, les [[Khmers rouges]] tentèrent, sans grand succès, d'organiser une révolte plus ample au cours de l'année suivante. L'élimination par le prince Shihanouk du Pracheachon et des communistes « urbains » dégagea le terrain de toute concurrence politique pour Saloth Sar — plus tard connu sous le nom [[Pol Pot]] —, [[Ieng Sary]], et [[Son Sen]], les leaders [[Maoïsme|maoïstes]] du maquis khmer rouge<ref>Chandler, p. |

Alors que l'[[insurrection]] en 1967 avait été spontanée, les [[Khmers rouges]] tentèrent, sans grand succès, d'organiser une révolte plus ample au cours de l'année suivante. L'élimination par le prince Shihanouk du Pracheachon et des communistes « urbains » dégagea le terrain de toute concurrence politique pour Saloth Sar — plus tard connu sous le nom [[Pol Pot]] —, [[Ieng Sary]], et [[Son Sen]], les leaders [[Maoïsme|maoïstes]] du maquis khmer rouge<ref>Chandler, {{p.|128}}.</ref>. Ceux-ci menèrent leurs troupes dans les hautes terres du Nord-Est et dans les territoires des [[Khmer Loeu]], des minorités ethniques qui étaient hostiles à la fois aux Khmers des plaines et au gouvernement central. Pour les Khmers rouges, qui ne bénéficiaient pas encore de l'aide des [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnamiens]], ce fut une période de regroupement, d'organisation et de formation. Hanoï « ignora » purement et simplement ses alliés parrainés par la république populaire de Chine et cette indifférence de leurs « fraternels camarades » envers leur insurrection entre 1967 et 1969 laissera une impression indélébile sur les dirigeants [[khmers rouges]]<ref>Deac, ''{{Lang|en|texte=Road to the Killing Fields: the Cambodian War of 1970–1975}}'', {{p.|55}}.</ref>{{,}}<ref>Chandler, {{p.|141}}.</ref>. |

||

Le {{date|17|janvier|1968}}, les Khmers rouges lancèrent leur première offensive, visant avant tout plus à la collecte d'armes et à la diffusion de propagande qu'à la prise de contrôle de territoires puisque, à cette époque, l'[[insurrection]] ne comptait pas plus de {{ |

Le {{date|17|janvier|1968}}, les Khmers rouges lancèrent leur première offensive, visant avant tout plus à la collecte d'armes et à la diffusion de propagande qu'à la prise de contrôle de territoires puisque, à cette époque, l'[[insurrection]] ne comptait pas plus de {{unité|4000|à=5000|membres}}<ref name="Sutsakhan, p. 32">Sutsakhan, ''{{Lang|en|texte=The Khmer Republic at War and the Final Collapse}}'', {{p.|32}}.</ref>{{,}}<ref>Chandler, {{p.|174–176}}.</ref>. Au cours du même mois, les communistes fondèrent l'Armée révolutionnaire du Kampuchéa en tant qu'aile militaire du parti. Dès la fin de la révolte dans la province de [[Battambang]], Sihanouk avait commencé à reconsidérer ses relations avec les communistes<ref>{{Harvsp|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=89}}.</ref>. Son accord antérieur avec les [[République populaire de Chine|Chinois]] ne lui avait rien rapporté : non seulement ils n'étaient pas parvenus à modérer les [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnamiens]], mais ils s'étaient impliqués activement eux-mêmes — par le biais des [[Khmers rouges]] — dans la [[subversion]] active à l'intérieur de son pays<ref name="Lipsman, Doyle, p. 130"/>. |

||

Sur l'avis de [[Lon Nol]] — qui était revenu au sein du cabinet comme ministre de la Défense en [[novembre 1968]] — et d'autres politiciens conservateurs, le prince agréa le rétablissement des relations diplomatiques normales avec les [[États-Unis]] le {{date|11|mai|1969}} et constitua un nouveau gouvernement de salut national avec [[Lon Nol]] comme premier ministre<ref name="Isaacs, Hardy, Brown, p. 90"> |

Sur l'avis de [[Lon Nol]] — qui était revenu au sein du cabinet comme ministre de la Défense en [[novembre 1968]] — et d'autres politiciens conservateurs, le prince agréa le rétablissement des relations diplomatiques normales avec les [[États-Unis]] le {{date|11|mai|1969}} et constitua un nouveau gouvernement de salut national avec [[Lon Nol]] comme premier ministre<ref name="Isaacs, Hardy, Brown, p. 90">{{Harvsp|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=90}}.</ref>. Il agit ainsi avec l'intention de « jouer une nouvelle carte, puisque les communistes asiatiques nous attaquent déjà avant la fin de la guerre du Vietnam »<ref>Lipsman, Doyle, {{p.|140}}.</ref>. En outre, l'[[Armée populaire vietnamienne|armée nord-vietnamienne]] et le [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] devenaient des boucs émissaires tout désignés pour les maux du Cambodge, bien plus que la petite rébellion khmère rouge, et débarrasser le pays de leur présence résoudrait simultanément de nombreux problèmes<ref>{{Harvsp|texte=|Arnold R. Isaacs|Gordon Hardy|1987|loc=|id=AIGH1987|p=88}}.</ref>. Les Américains profiteraient de cette occasion pour résoudre certains de leurs propres problèmes dans le [[Asie du Sud-Est|Sud-Est asiatique]]. |

||

=== L'opération ''Menu'' === |

=== L'opération ''Menu'' === |

||

{{Article détaillé|Opération Menu}} |

|||

[[Fichier:Lyndon Johnson Richard Nixon 1968.jpg|vignette|Rencontre entre le président [[Lyndon Johnson]] et le candidat républicain aux présidentielles [[Richard Nixon]] à la [[Maison-Blanche]] le 26 juillet 1968.]] |

[[Fichier:Lyndon Johnson Richard Nixon 1968.jpg|vignette|Rencontre entre le président [[Lyndon B. Johnson|Lyndon Johnson]] et le candidat républicain aux présidentielles [[Richard Nixon]] à la [[Maison-Blanche]] le 26 juillet 1968.]] |

||

Bien que les [[États-Unis]] aient eu connaissance de la présence de sanctuaires Việt Cộng/Nord-Vietnamiens au Cambodge dès 1966, le président [[Lyndon Johnson]] avait choisi de ne pas les attaquer en raison d'éventuelles répercussions internationales et de sa conviction que Sihanouk pouvait être amené à modifier sa politique<ref>Karnow, ''Vietnam: A History'', p. |

Bien que les [[États-Unis]] aient eu connaissance de la présence de sanctuaires Việt Cộng/Nord-Vietnamiens au Cambodge dès 1966, le président [[Lyndon B. Johnson|Lyndon Johnson]] avait choisi de ne pas les attaquer en raison d'éventuelles répercussions internationales et de sa conviction que Sihanouk pouvait être amené à modifier sa politique<ref>Karnow, ''Vietnam: A History'', {{p.|590}}.</ref>. Johnson avait toutefois autorisé les équipes de reconnaissance du très secret ''[[Military Assistance Command, Vietnam – Studies and Observations Group|{{Lang|en|texte=Vietnam Studies and Observations Group}}]]'' (SOG) du ''[[Military Assistance Command, Vietnam|Military Assistance Command]]'' à entrer au Cambodge pour recueillir des renseignements sur ces bases en 1967<ref>Military Assistance Command, Vietnam, ''Command History 1967'', Annex F, Saigon, 1968, {{p.|4}}.</ref>. L'élection de [[Richard Nixon]] en 1968 et l'introduction de sa politique de désengagement progressif des États-Unis du Sud-Vietnam et de la [[vietnamisation]] du conflit allait tout changer. |

||

Le {{date|18|mars|1969}}, suivant les ordres secrets de Nixon, 59 [[Bombardier (avion)|bombardiers]] [[Boeing B-52 Stratofortress|B-52 ''Stratofortress'']] du [[Strategic Air Command]] de l'[[US Air Force]] bombardèrent la Base 353, située dans la région dite « de l'hameçon » face à la province sud-vietnamienne de Tay Ninh. Cette frappe fut la première d'une série d'attaques sur les sanctuaires qui dura jusqu'en {{date-|mai 1970}}. Au cours de l'[[Opération Menu|Opération ''Menu'']], l'Air Force effectua {{ |

Le {{date|18|mars|1969}}, suivant les ordres secrets de Nixon, 59 [[Bombardier (avion)|bombardiers]] [[Boeing B-52 Stratofortress|B-52 ''Stratofortress'']] du [[Strategic Air Command]] de l'[[US Air Force]] bombardèrent la Base 353, située dans la région dite « de l'hameçon » face à la province sud-vietnamienne de Tay Ninh. Cette frappe fut la première d'une série d'attaques sur les sanctuaires qui dura jusqu'en {{date-|mai 1970}}. Au cours de l'[[Opération Menu|Opération ''Menu'']], l'Air Force effectua {{unité|3875|sorties}} et lâcha plus de {{unité|108000|tonnes}} de munitions sur les zones frontalières orientales<ref>Nalty, ''{{Lang|en|texte=Air War Over South Vietnam: 1968–1975}}'', {{p.|127-133}}.</ref>. Au cours de cette opération, Sihanouk resta serein à propos des événements, espérant peut être que les États-Unis seraient en mesure de chasser les troupes nord-vietnamiennes et celles du Việt Cộng de son pays<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNrlAdC P93-95">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VI ({{citation|Le problème}}), {{p.|93-95}}.</ref>. Hanoï aussi resta silencieuse, ne voulant pas donner quelque publicité à la présence de ses forces dans le Cambodge « neutre ». |

||

== Le renversement de Sihanouk (1970) == |

== Le renversement de Sihanouk (1970) == |

||

| Ligne 94 : | Ligne 94 : | ||

=== Le coup d'État de Lon Nol === |

=== Le coup d'État de Lon Nol === |

||

Fin [[1969]], Lon Nol partit suivre un traitement médical dans une clinique de [[Neuilly |

Fin [[1969]], Lon Nol partit suivre un traitement médical dans une clinique de [[Neuilly-sur-Seine]]. Il sera rejoint peu après par [[Norodom Sihanouk]] qui viendra se faire soigner dans le sud de la France à partir de [[janvier 1970]]. S’il a été confirmé que les deux hommes se rencontrèrent, le plus grand flou subsiste quant à la teneur des entretiens. Des rumeurs qui n’ont jamais été confirmées, font état d’un accord visant à laisser Lon Nol préparer des manifestations antivietnamiennes {{citation|spontanées}} pendant que Sihanouk se rendrait en [[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]] et en [[Chine]] pour demander aux deux puissances communistes de faire pression sur leur protégés du Việt Cộng afin que celui-ci limite sa présence sur le territoire khmer. De retour au Cambodge à la mi-février, Lon Nol réunissait les différents gouverneurs pour avoir un état des implantations vietnamiennes puis fermait le port de Sihanoukville à l’approvisionnement des maquis du Việt Minh. Le [[8 mars|8]] [[Mars 1970|mars]], des manifestations éclataient dans les provinces du sud-est proches de la [[Frontière entre le Cambodge et le Viêt Nam|frontière]]<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNrlAdC P114-118">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VIII ({{citation|Le coup d’État}}), {{p.|114-118}}.</ref>. |

||

Le [[11 mars|11]], ce sera au tour de [[Phnom Penh]] d’être touché : les ambassades du [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|gouvernement révolutionnaire provisoire du Vietnam du sud]] et de la [[république démocratique du Viêt Nam]] sont saccagées par une foule en colère<ref name="DECORNOY LeMonde Mars1970 sMSlAdHedFaC">{{article | prénom1 = Jacques | nom1 = Decornoy| lien auteur1 = Jacques Decornoy | titre = Des manifestants saccagent les ambassades de Hanoï et du Front au Cambodge | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 12 | mois = Mars | année = 1970}}</ref>. Le [[12 mars|12]], l’escalade se poursuivait. Tout en présentant ses excuses pour le saccage des ambassades, Lon Nol donna 3 jours aux troupes vietnamiennes présentes au Cambodge pour quitter le territoire<ref name="LeMonde Mars1970 lGOaTdFdQlTAD">{{article | titre = Le gouvernement ordonne aux troupes du FNL de quitter le territoire avant dimanche | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 14 | mois = Mars | année = 1970}}</ref>. Ce véritable ultimatum, totalement irréaliste, mit Sihanouk dans une rage folle. Depuis l’ambassade du royaume khmer à Paris, le monarque fulminait et évoquait son intention, après un passage par Moscou puis Pékin, de rentrer à Phnom Penh pour châtier les coupables. D’après un entretien que Lon Nol avait accordé au [[The Times|''Times'']], la retranscription des propos avait été envoyée dans la capitale cambodgienne où elle aurait suscité un certain émoi et aurait scellé le sort du prince. Ce qui jusqu’alors n’aurait eu pour but que de limiter les pouvoirs de Norodom Sihanouk et de réorienter la {{citation|neutralité}} du Cambodge vers une voie moins proche des communistes allait amener à mettre fin à une [[Monarques du Cambodge|monarchie millénaire]]<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNrlAdC P120-121">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VIII ({{citation|Le coup d’État}}), p. |

Le [[11 mars|11]], ce sera au tour de [[Phnom Penh]] d’être touché : les ambassades du [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|gouvernement révolutionnaire provisoire du Vietnam du sud]] et de la [[république démocratique du Viêt Nam]] sont saccagées par une foule en colère<ref name="DECORNOY LeMonde Mars1970 sMSlAdHedFaC">{{article | prénom1 = Jacques | nom1 = Decornoy| lien auteur1 = Jacques Decornoy | titre = Des manifestants saccagent les ambassades de Hanoï et du Front au Cambodge | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 12 | mois = Mars | année = 1970}}.</ref>. Le [[12 mars|12]], l’escalade se poursuivait. Tout en présentant ses excuses pour le saccage des ambassades, Lon Nol donna 3 jours aux troupes vietnamiennes présentes au Cambodge pour quitter le territoire<ref name="LeMonde Mars1970 lGOaTdFdQlTAD">{{article | titre = Le gouvernement ordonne aux troupes du FNL de quitter le territoire avant dimanche | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 14 | mois = Mars | année = 1970}}.</ref>. Ce véritable ultimatum, totalement irréaliste, mit Sihanouk dans une rage folle. Depuis l’ambassade du royaume khmer à Paris, le monarque fulminait et évoquait son intention, après un passage par Moscou puis Pékin, de rentrer à Phnom Penh pour châtier les coupables. D’après un entretien que Lon Nol avait accordé au [[The Times|''Times'']], la retranscription des propos avait été envoyée dans la capitale cambodgienne où elle aurait suscité un certain émoi et aurait scellé le sort du prince. Ce qui jusqu’alors n’aurait eu pour but que de limiter les pouvoirs de Norodom Sihanouk et de réorienter la {{citation|neutralité}} du Cambodge vers une voie moins proche des communistes allait amener à mettre fin à une [[Monarques du Cambodge|monarchie millénaire]]<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNrlAdC P120-121">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VIII ({{citation|Le coup d’État}}), {{p.|120-121}}.</ref>. Le {{date|18|mars|1970}}, [[Lon Nol]] demanda que l'Assemblée nationale statue sur le futur du ''leadership'' du prince sur la nation. Sihanouk fut chassé du pouvoir par un vote de 92 {{citation|contre}} et 0 {{citation|pour}}<ref>Lipsman, Doyle, {{p.|143}}.</ref>. [[Cheng Heng]], président de l'Assemblée nationale, fut nommé chef de l'État par intérim, tandis que le Premier ministre Lon Nol était investi de pouvoirs d'urgence et que [[Sisowath Sirik Matak|Sirik Matak]] conservait son poste de vice-Premier ministre. Le nouveau gouvernement affirma que le transfert du pouvoir avait été tout à fait légal et constitutionnel{{#tag:ref|Cette thèse a été et est toujours rejetée par les partisans de Sihanouk qui affirment, derrière le monarque, qu’il n’y avait dans la constitution {{citation| aucune disposition qui permette au parlement et au gouvernement de déposer le chef de l’État}}<ref name="SIHANOUK AFP LeMonde MAR-1970 lPSdERUFOAdlIeUsPF">{{article | prénom1 = Norodom | nom1 = Sihanouk | lien auteur1 = Norodom Sihanouk | prénom2 = Agence | nom2 = France-Presse | lien auteur2 = Agence France-Presse | titre = Le prince Sihanouk : des éléments « racistes, ultranationalistes, fascistes » ont agi dans « l’illégalité » en usant de « prétextes fallacieux » - texte de la déclaration remise vendredi 20 mars 1970 à la presse à Pékin | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 23 | mois = mars | année = 1970}}.</ref>.|group="note"}}{{,}}<ref name="LeMonde Mars1970 lPNSaEDdSFdCdlEC">{{article | titre = Le prince Norodom Sihanouk a été démis de ses fonctions de chef de l’État cambodgien | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 19 | mois = Mars | année = 1970}}.</ref>. |

||

Plusieurs sources affirmaient et affirment que ce {{citation|coup d'État}} aurait été élaboré à Washington<ref name="CANFORA LOSURDO 2011 SHeCduLN P434">{{ |

Plusieurs sources affirmaient et affirment que ce {{citation|coup d'État}} aurait été élaboré à Washington<ref name="CANFORA LOSURDO 2011 SHeCduLN P434">{{Ouvrage | langue=fr | langue originale=it | prénom1=Luciano | nom1=Canfora | lien auteur1=Luciano Canfora | prénom2=Domenico | nom2=Losurdo | lien auteur2=Domenico Losurdo | traducteur=Marie-Ange Patrizio | titre=Staline | sous-titre=Histoire et critique d'une légende noire | lieu=Paris | éditeur=[[Éditions Aden|Les Editions Aden]] | collection=Grande bibliothèque d'Aden | année=28 janvier 2011 | pages totales=531 | passage=434 | isbn=978-2805900631 | présentation en ligne=http://www.aden.be/index.php?aden=staline-histoire-et-critique-d-une-legende-noire | consulté le=6 août 2013}}.</ref>. Sihanouk, de son côté, soutenait que sa déposition était l'œuvre de la [[Central Intelligence Agency|CIA]] qui pour l'occasion s'était associée avec le prince Sisowath Sirik Matak et le leader nationaliste [[Son Ngoc Thanh]]<ref name="SIHANOUK 1973 lCClC P37">{{Ouvrage| prénom1=Prince Norodom| nom1=Sihanouk| traducteur=Nelcya Delanoë| titre=La C.I.A. contre le Cambodge| éditeur=[[Éditions Maspero|Maspero]]| collection=Cahiers libres| année=1973| pages totales=246| passage=37| isbn=| id=Sihanouk1973}}.</ref>. Si plusieurs intervenants ont affirmé – sans le prouver - que les autorités militaires basées à Saïgon étaient au moins au courant de ce qui allait se passer, voire aurait apporté leur soutien aux {{citation|conjurés}}, Il n'a jamais été possible de prouver l’implication de l'agence américaine dans la conduite de ces événements<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNelAdC P115-116">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VIII ({{citation|Le coup d’État}}), {{p.|115-116}}.</ref>. Alain Clément, correspondant du [[Le Monde|Monde]] à Washington se demandait dès le [[20 mars|20]] [[Mars 1970|mars]] {{citation|Qu’est-ce qu’une administration qui s’est engagée sur la voie du rapatriement du corps expéditionnaire américain au Vietnam ... aurait à gagner à l’installation d’un régime ostensiblement pro-américain à Phnom Penh}}<ref name="CLEMENT LeMonde 1970 lPVdMNPEPDaM">{{article | prénom1 = Alain | nom1 = Clément | titre = la politique vietnamienne de M. Nixon pourrait être plus délicate à mener | périodique = Le Monde| lien périodique = Le Monde | jour = 20 | mois = mars | année = 1970}}.</ref>. Il semble qu'au départ, Lon Nol voulait simplement faire pression sur Sihanouk pour obtenir que les troupes [[République démocratique du Viêt Nam|nord vietnamiennes]] et [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] cessent leurs opérations au Cambodge<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNelAdC P120">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VIII ({{citation|Le coup d’État}}), {{p.|120}}.</ref>. |

||

La majorité des citadins éduqués ou appartenant à la [[Classes moyennes|classe moyenne]] étaient las des frasques du prince et se félicitèrent du changement de gouvernement<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNrlAdC P128">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VIII ({{citation|Le coup d’État}}), p. |

La majorité des citadins éduqués ou appartenant à la [[Classes moyennes|classe moyenne]] étaient las des frasques du prince et se félicitèrent du changement de gouvernement<ref name="SHAWCROSS 1979 uTsIKNrlAdC P128">[[#Shawcross1979FR|''Une Tragédie sans importance : Kissinger, Nixon et l'anéantissement du Cambodge'']], chap. VIII ({{citation|Le coup d’État}}), {{p.|128}}.</ref>. Ils furent rejoints par l'armée qui se réjouit de la perspective du retour de l'aide militaire et financière américaine<ref name="ld144">Lipsman, Doyle, {{p.|144}}.</ref>. Dans les jours qui suivirent sa déposition, [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] diffusa depuis [[Pékin]] un appel exhortant le peuple à résister aux usurpateurs<ref name="Isaacs, Hardy, Brown, p. 90"/>. Des manifestations et des émeutes eurent lieu, principalement dans les zones contiguës à celles contrôlées par les [[République démocratique du Viêt Nam|Vietnamiens]], mais aucune ne menaça le gouvernement à l'échelle nationale<ref>Deac, {{p.|69}}.</ref>. Lors d'un incident à [[Kampong Cham (ville)|Kompong Cham]] le {{date-|29 mars}}, la foule en colère tua cependant le frère de [[Lon Nol]], Lon Nil, lui arracha le foie, le cuisit et le mangea{{#tag:ref|Manger le foie des ennemis est une pratique rituelle répandue parmi beaucoup de populations du Sud-Est asiatique<ref name="PONCHAUD 1998 CAZ P280">[[#Ponchaud1998|''Cambodge année zéro'']], {{p.|280}}.</ref>.|group="note"}}{{,}}<ref name="ld144"/>. Quelque millers de paysans commencèrent alors à marcher sur la capitale pour exiger la restauration de [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]], ils furent dispersés par l'armée au prix de nombreuses victimes<ref name="POMONTI LeMonde MAR-1970 lGCMlAeEdA">{{article | prénom1 = Jean Claude | nom1 = Pomonti | lien auteur1 = Jean-Claude Pomonti | titre = Le gouvernement cambodgien met l’armée en état d’alerte | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 31 | mois = mars | année = 1970}}.</ref>. Le {{date-|9 octobre}}, la [[République khmère]] fut donc proclamée officiellement. |

||

=== Le massacre des Vietnamiens === |

=== Le massacre des Vietnamiens === |

||

La majorité de la [[population]] tourna alors sa rancœur et ses frustrations contre la minorité nationale [[Viêt|vietnamienne]]. Le message de [[Lon Nol]] appelant à la levée de {{ |

La majorité de la [[population]] tourna alors sa rancœur et ses frustrations contre la minorité nationale [[Viêt|vietnamienne]]. Le message de [[Lon Nol]] appelant à la levée de {{unité|10000|volontaires}} pour renforcer les effectifs mal équipés de l'[[Forces armées royales cambodgiennes|armée cambodgienne]], forte de {{nombre|30000|hommes}}, virent les militaires submergés par l'arrivée de plus de {{unité|70000|recrues}}<ref>Deac, {{p.|71}}.</ref>. Des rumeurs commencèrent alors à circuler relatives à une possible offensive nord-vietnamienne visant [[Phnom Penh]] elle-même. La [[paranoïa]] se développa et déclencha une violente réaction contre les {{unité|400000|[[Viêt Nam|Vietnamiens]]}} nationaux<ref name="ld144"/>. |

||

[[Lon Nol]] espérait utiliser les Vietnamiens locaux comme otages contre les activités des Nord-Vietnamiens et les militaires commencèrent à effectuer des rafles pour les regrouper dans des camps de détention<ref name="ld144"/>. C'est alors que les massacres débutèrent : dans les villes et les villages, partout au [[Cambodge]], des soldats et des civils commencèrent à traquer leurs voisins vietnamiens afin de les assassiner<ref>Deac, p. |

[[Lon Nol]] espérait utiliser les Vietnamiens locaux comme otages contre les activités des Nord-Vietnamiens et les militaires commencèrent à effectuer des rafles pour les regrouper dans des camps de détention<ref name="ld144"/>. C'est alors que les massacres débutèrent : dans les villes et les villages, partout au [[Cambodge]], des soldats et des civils commencèrent à traquer leurs voisins vietnamiens afin de les assassiner<ref>Deac, {{p.|75}}.</ref>. Le [[15 avril]], les corps de centaines de Vietnamiens dérivaient sur le [[Mékong]] vers le [[République du Viêt Nam|Sud Viêt Nam]]<ref name="POMONTI LeMonde APR-1970 slM">{{article | prénom1 = Jean Claude | nom1 = Pomonti | lien auteur1 = Jean-Claude Pomonti | titre = Sur le Mékong … | périodique = Le Monde | lien périodique = Le Monde | jour = 18 | mois = avril | année = 1970}}.</ref>. |

||

Le [[République du Viêt Nam|Sud-Vietnam]], le [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnam]] et le [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] dénoncèrent durement ces horribles exactions<ref>Lipsman et Doyle, p. |

Le [[République du Viêt Nam|Sud-Vietnam]], le [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnam]] et le [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] dénoncèrent durement ces horribles exactions<ref>Lipsman et Doyle, {{p.|145}}.</ref>. De manière très significative, aucun Cambodgien, pas même ceux de la communauté bouddhiste, ne condamnèrent les meurtres. Dans son message d'excuses au [[République du Viêt Nam|gouvernement de Saigon]], [[Lon Nol]] déclara qu'« il était difficile de faire la distinction entre les citoyens vietnamiens qui étaient membres du [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] et ceux qui ne l'étaient pas. Il est donc tout à fait normal que la réaction des [[Forces armées royales cambodgiennes|troupes cambodgiennes]], qui se sont senties trahies, ait été difficile à contrôler »<ref>Lipsman, Doyle, {{p.|146}}.</ref>. |

||

=== La fuite du gouvernement provisoire révolutionnaire sud-vietnamien vers le nord (mars - avril 1970) === |

=== La fuite du gouvernement provisoire révolutionnaire sud-vietnamien vers le nord (mars - avril 1970) === |

||

Depuis le début de 1970, les services de renseignements de Hanoï dans la capitale cambodgienne savaient que [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] était soumis à des pressions intenses pour éliminer les bases vietnamiennes du sol cambodgien. Pour faire face à toutes les éventualités, les [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnamiens]] avaient commencé à planifier des itinéraires d'évacuation d'urgence dans le cas d'un assaut coordonné par les Cambodgiens à l'Ouest et des [[République du Viêt Nam|Sud-Vietnamiens]] au sud-est. Après le coup d'état de [[Lon Nol]], le « Bureau Central pour le Sud-Vietnam » fut évacué le {{date|19|mars|1970}}. Alors que le [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] et le gouvernement provisoire se préparaient à se déplacer également vers le nord et la sécurité, ils furent frappés par les bombardements aériens des [[Boeing B-52 Stratofortress|B-52]] [[États-Unis|américains]] du {{date-|27 mars}}. Conformément aux plans d'évacuation, le général Hoang Van Thái avait prévu d'engager trois divisions vietcong pour couvrir la fuite : la {{9e}} division devait bloquer tout mouvement de l'[[Armée de la république du Viêt Nam|armée sud-vietnamienne]], la {{5e}} ferait écran face aux forces cambodgiennes et la {{7e}} FNL assurerait la sécurité aux membres civils et militaires du gouvernement et des bases<ref name="Truong_177s">Truong, ''A Vietcong memoir'', |

Depuis le début de 1970, les services de renseignements de Hanoï dans la capitale cambodgienne savaient que [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] était soumis à des pressions intenses pour éliminer les bases vietnamiennes du sol cambodgien. Pour faire face à toutes les éventualités, les [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnamiens]] avaient commencé à planifier des itinéraires d'évacuation d'urgence dans le cas d'un assaut coordonné par les Cambodgiens à l'Ouest et des [[République du Viêt Nam|Sud-Vietnamiens]] au sud-est. Après le coup d'état de [[Lon Nol]], le « Bureau Central pour le Sud-Vietnam » fut évacué le {{date|19|mars|1970}}. Alors que le [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]] et le gouvernement provisoire se préparaient à se déplacer également vers le nord et la sécurité, ils furent frappés par les bombardements aériens des [[Boeing B-52 Stratofortress|B-52]] [[États-Unis|américains]] du {{date-|27 mars}}. Conformément aux plans d'évacuation, le général Hoang Van Thái avait prévu d'engager trois divisions vietcong pour couvrir la fuite : la {{9e}} division devait bloquer tout mouvement de l'[[Armée de la république du Viêt Nam|armée sud-vietnamienne]], la {{5e}} ferait écran face aux forces cambodgiennes et la {{7e}} FNL assurerait la sécurité aux membres civils et militaires du gouvernement et des bases<ref name="Truong_177s">Truong, ''A Vietcong memoir'', {{p.|177-182}} pour cette section.</ref>. |

||

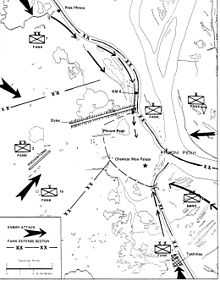

[[Fichier:The escape of the PRG in March April 1970.svg|vignette|Le repli du gouvernement provisoire communiste vers [[Province de Kratie|Kratié]] en mars-avril 1970.]] |

[[Fichier:The escape of the PRG in March April 1970.svg|vignette|Le repli du gouvernement provisoire communiste vers [[Province de Kratie|Kratié]] en mars-avril 1970.]] |

||

| Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||

De Pékin, [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] proclama entre-temps la destitution du gouvernement de [[Phnom Penh]] et son intention de créer le « [[Front uni national du Kampuchéa|Front Uni National du Kampuchéa]] » — le FUNK. Sihanouk déclarera plus tard : « j'avais choisi de ne pas être avec les Américains ou avec les communistes, parce que je considérais qu'il y avait deux dangers, l'impérialisme américain et le communisme en Asie. Ce fut Lon Nol qui m'obligea à choisir entre eux »<ref name="ld144"/>. |

De Pékin, [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] proclama entre-temps la destitution du gouvernement de [[Phnom Penh]] et son intention de créer le « [[Front uni national du Kampuchéa|Front Uni National du Kampuchéa]] » — le FUNK. Sihanouk déclarera plus tard : « j'avais choisi de ne pas être avec les Américains ou avec les communistes, parce que je considérais qu'il y avait deux dangers, l'impérialisme américain et le communisme en Asie. Ce fut Lon Nol qui m'obligea à choisir entre eux »<ref name="ld144"/>. |

||

Le prince s'allia alors avec les [[Khmers rouges]], les [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnamiens]], les Laotiens du [[Pathet Lao]], et le [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]], en jetant son prestige personnel au service des communistes. Le {{date-|5 mai}} vit la mise en place effective du FUNK et la constitution du « [[Gouvernement royal d'union nationale du Kampuchéa]] » (GRUNK). Sihanouk y assumait le poste de chef de l'État, nommant [[Penn Nouth]], un de ses plus fidèles soutiens, en tant que Premier ministre<ref name="ld144"/>. [[Khieu Samphân]] fut désigné vice-Premier ministre, ministre de la Défense et commandant en chef des forces armées du GRUNK même si la direction des opérations militaires était assurée par [[Pol Pot]]. [[Hu Nim]] devint le ministre de l'information tandis que [[Hou Yuon]] assumait de multiples responsabilités en tant que ministre de l'Intérieur, des réformes communales et les coopératives. Le GRUNK proclama qu'il n'était pas un [[gouvernement en exil]] puisque [[Khieu Samphân]] et les insurgés restaient à l'intérieur du Cambodge. [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] et ses partisans restèrent en [[ |

Le prince s'allia alors avec les [[Khmers rouges]], les [[République démocratique du Viêt Nam|Nord-Vietnamiens]], les Laotiens du [[Pathet Lao]], et le [[Front national de libération du Sud Viêt Nam|Việt Cộng]], en jetant son prestige personnel au service des communistes. Le {{date-|5 mai}} vit la mise en place effective du FUNK et la constitution du « [[Gouvernement royal d'union nationale du Kampuchéa]] » (GRUNK). Sihanouk y assumait le poste de chef de l'État, nommant [[Penn Nouth]], un de ses plus fidèles soutiens, en tant que Premier ministre<ref name="ld144"/>. [[Khieu Samphân]] fut désigné vice-Premier ministre, ministre de la Défense et commandant en chef des forces armées du GRUNK même si la direction des opérations militaires était assurée par [[Pol Pot]]. [[Hu Nim]] devint le ministre de l'information tandis que [[Hou Yuon]] assumait de multiples responsabilités en tant que ministre de l'Intérieur, des réformes communales et les coopératives. Le GRUNK proclama qu'il n'était pas un [[gouvernement en exil]] puisque [[Khieu Samphân]] et les insurgés restaient à l'intérieur du Cambodge. [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]] et ses partisans restèrent en [[Chine]] bien que le prince ait fait une visite dans les zones « libérées » du Cambodge, y compris à [[Angkor Vat]], en {{date-|mars 1973}}. Ces visites visaient principalement à des fins de [[propagande]] et n'eurent aucune influence réelle sur les affaires politiques<ref>Chandler, {{p.|228-229}}.</ref>. |

||

Pour [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]], cette alliance n'était qu'un « mariage de raison » à court terme justifié par sa soif de vengeance contre ceux qui l'avaient trahi<ref>Chandler, p. |

Pour [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]], cette alliance n'était qu'un « mariage de raison » à court terme justifié par sa soif de vengeance contre ceux qui l'avaient trahi<ref>Chandler, {{p.|200}}.</ref>{{,}}<ref>Osborne, {{p.|214}}, 218.</ref>. Pour les [[Khmers rouges]], c'était un moyen d'élargir considérablement l'assise de leur mouvement. Les paysans, motivés par la loyauté à la monarchie, se rallièrent peu à peu à la cause du [[Front uni national du Kampuchéa|FUNK]]<ref>Chandler, {{p.|201}}.</ref>. L'appel personnel de [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]], le comportement généralement plus correct des troupes communistes et les [[Bombardement aérien|bombardements aériens]] généralisés facilitèrent le recrutement. La tâche fut rendue encore plus facile pour les communistes après le {{date|9|octobre|1970}}, lorsque [[Lon Nol]] abolit la monarchie fédéraliste et décréta la mise en place d'une [[République khmère]] centralisée<ref>Chandler, {{p.|202}}.</ref>. |

||

== L'extension du conflit (1970–1971) == |

== L'extension du conflit (1970–1971) == |

||

| Ligne 133 : | Ligne 133 : | ||

=== Les forces en présence === |

=== Les forces en présence === |

||

Dans la foulée du coup d'État, [[Lon Nol]] ne lança pas immédiatement le [[Cambodge]] dans la guerre. Il en appela d'abord à la [[communauté internationale]] et aux [[Organisation des Nations unies|Nations unies]] dans le but d'obtenir un soutien pour le nouveau gouvernement et la condamnation des violations de la neutralité du Cambodge « par les forces étrangères, à quelque camp qu'elles appartiennent »<ref>Lipsman, Brown, p. |

Dans la foulée du coup d'État, [[Lon Nol]] ne lança pas immédiatement le [[Cambodge]] dans la guerre. Il en appela d'abord à la [[communauté internationale]] et aux [[Organisation des Nations unies|Nations unies]] dans le but d'obtenir un soutien pour le nouveau gouvernement et la condamnation des violations de la neutralité du Cambodge « par les forces étrangères, à quelque camp qu'elles appartiennent »<ref>Lipsman, Brown, {{p.|146}}.</ref>. Ses espoirs de neutralisme prolongé n'eurent guère plus de suite que ceux de [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]]. Par ailleurs, comme les opérations militaires le révélèrent très rapidement, les deux camps en présence firent montre de sérieuses lacunes. |

||

;Les « Forces armées nationales khmères ». |

;Les « Forces armées nationales khmères ». |

||

Les troupes gouvernementales furent rebaptisées « Forces armées nationales khmères », ou FANK, et des milliers de jeunes citadins cambodgiens affluèrent pour rejoindre leurs rangs dans les mois suivant la destitution de [[Norodom Sihanouk|Sihanouk]]. Avec cet afflux de recrues, les FANK se développèrent bien au-delà de leurs capacités à les intégrer<ref>Sutsakhan, p. |