« Jean Froissart » : différence entre les versions

Retouches stylistiques et liens |

m Typographie |

||

| (46 versions intermédiaires par 23 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{confusion|Jean Froissard|Éditions Jean Froissart}} |

|||

{{Voir homonymes|Froissart}} |

{{Voir homonymes|Froissart}} |

||

{{Infobox Biographie2 |

{{Infobox Biographie2 |

||

| image = Jean-Froissart.jpg |

| image = Jean-Froissart.jpg |

||

| légende = Jean Froissart<br> |

| légende = Jean Froissart, <br>portrait dans le ''[[Recueil d'Arras]]''<br> (Bibliothèque municipale d'Arras). |

||

| charte = historien}} |

| charte = historien}} |

||

'''Jean Froissart''' ou '''Jehan Froissart''', né vers [[1337]] à [[Valenciennes]] et mort vers [[1410]] à [[Chimay]], est l'un des plus importants [[chronique médiévale|chroniqueurs]] de l'[[Moyen Âge|époque médiévale]] |

'''Jean Froissart''' ou '''Jehan Froissart''', né vers [[1337]] à [[Valenciennes]] et mort vers [[1410]] à [[Chimay]], est l'un des plus importants [[chronique médiévale|chroniqueurs]] de l'[[Moyen Âge|époque médiévale]] d'Europe de l'Ouest. |

||

Ses ''[[Chroniques (Froissart)|Chroniques]]'' couvrent la première moitié de la [[guerre de Cent Ans]], à partir de la déposition d'[[Édouard II]] en 1326 jusqu'à 1400. Elles constituent une source essentielle pour la connaissance du {{s-|XIV}} et de la culture chevaleresque de l'époque en Angleterre et en France. |

|||

En conformité avec les techniques du [[roman courtois]], Froissart s'attache à narrer les prouesses des rois et de leurs preux chevaliers ; il ne s'efface pas derrière le récit des événements mais les commente et prend parfois à témoin son lecteur. Toutefois, en tant qu'historien, il dit ne relater que ce qu'il a vu lui-même ou ce qui lui a été raconté par des témoins sûrs et affirme l'impartialité de son récit. Avec les ''Vrayes chroniques'' du chroniqueur [[Liège|liégeois]] [[Jean le Bel]], dont il s'est beaucoup inspiré, ces ''Chroniques'', qui sont d'une grande cohérence interne, ont fait apparaître la guerre entre les rois de France et d'Angleterre {{incise|que l'on appellera plus tard « guerre de Cent Ans »}} comme un tout cohérent et un épisode signifiant de l'histoire de ces deux pays{{sfn|Moeglin|p=429-431}}. |

|||

Outre quelques recueils de poèmes, Froissart est aussi l'auteur de ''Meliador'', un long roman en [[octosyllabe]]s qui met en scène les exploits des [[Légende arthurienne|héros arthuriens]]. |

|||

== Biographie == |

== Biographie == |

||

[[Fichier:Froissart+Foix.jpg|vignette|<center>Jean Froissart s'agenouille devant [[Gaston III de Foix-Béarn]].</center>]] |

|||

[[File:Edouard III devant Berwick.jpg|vignette|<center>Édouard III assiégeant [[Berwick-upon-Tweed|Berwick]] (1333)</center>]] |

|||

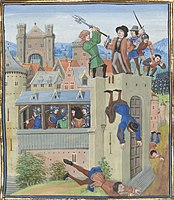

[[Image:Death of Wat Tyler Froissart.jpg|thumb|<center>La mort de [[Wat Tyler]].</center>]] |

|||

[[Image:Nicopol final battle 1398.jpg |vignette|<center>[[Bataille de Nicopolis]] (1396).</center>]] |

|||

Très peu de choses sont connues de la vie de Froissart et le peu qui nous est parvenu vient principalement de ses propres chroniques et de ses poésies. Il est né à [[Valenciennes]], dans ce qui était alors le [[comté de Hainaut]]. Ses écrits indiquent que son père était vraisemblablement peintre en [[armoiries]]. Il commence à travailler en tant que négociant mais abandonne bientôt pour la prêtrise à laquelle son père le destine. Il reçoit alors l'éducation religieuse destinée aux clercs<ref name="Guenée">{{Ouvrage|auteur1=[[Bernard Guenée]]|titre=Du Guesclin et Froissart. La fabrication de la renommée|éditeur=[[Éditions Tallandier|Tallandier]]|année=2008|pages totales=237|isbn=}}</ref>. |

Très peu de choses sont connues de la vie de Froissart et le peu qui nous est parvenu vient principalement de ses propres chroniques et de ses poésies. Il est né à [[Valenciennes]], dans ce qui était alors le [[comté de Hainaut]]. Ses écrits indiquent que son père était vraisemblablement peintre en [[armoiries]]. Il commence à travailler en tant que négociant mais abandonne bientôt pour la prêtrise à laquelle son père le destine. Il reçoit alors l'éducation religieuse destinée aux clercs<ref name="Guenée">{{Ouvrage|auteur1=[[Bernard Guenée]]|titre=Du Guesclin et Froissart. La fabrication de la renommée|éditeur=[[Éditions Tallandier|Tallandier]]|année=2008|pages totales=237|isbn=}}</ref>. |

||

Clerc cultivé, le jeune homme préfère toutefois la vie et les plaisirs. Aussi, vers l'âge de 24 ans, il devient poète dans la veine de [[Guillaume de Machaut]]. [[Robert de Namur (1323–91)|Robert de Namur]] l'engage à composer la chronique des guerres du temps<ref name="Dez">Dezobry et Bachelet, ''Dictionnaire de biographie'', vol. 1, Ch. Delagrave, 1878, {{p.|1114}}</ref> et il devient historien officiel à la cour de [[Philippa de Hainaut]], épouse d'[[Édouard III d'Angleterre]]. |

Clerc cultivé, le jeune homme préfère toutefois la vie et les plaisirs. Aussi, vers l'âge de 24 ans, il devient poète dans la veine de [[Guillaume de Machaut]]. [[Robert de Namur (1323–91)|Robert de Namur]] l'engage à composer la chronique des guerres du temps<ref name="Dez">Dezobry et Bachelet, ''Dictionnaire de biographie'', vol. 1, Ch. Delagrave, 1878, {{p.|1114}}</ref> et il devient historien officiel à la cour de [[Philippa de Hainaut]], épouse d'[[Édouard III|Édouard III d'Angleterre]]. |

||

Les mémoires de ses années au service de Philippa, entre 1361 et 1369, seront regroupés avec les récits d'autres événements dont il avait été témoin, dans le premier livre de ses ''Chroniques''. |

Les mémoires de ses années au service de Philippa, entre 1361 et 1369, seront regroupés avec les récits d'autres événements dont il avait été témoin, dans le premier livre de ses ''Chroniques''. |

||

En 1361, il arrive en Angleterre, |

En 1361, il arrive en Angleterre, où il reste quatre ans. En 1365, il part pour l'[[Écosse]] avec des lettres de recommandation de la reine et demeure trois mois auprès de Robert Bruce ([[David II (roi d'Écosse)|David II]], Robert Bruce est mort en 1329), puis passe quinze jours au château de [[Dalkeith]] auprès de [[William Douglas (1er comte de Douglas)|Guillaume de Douglas]], héros de l'indépendance écossaise<ref>[[s:Les Chroniques de Sire Jean Froissart/Livre III/Chapitre CXXI|Livre III, chap. CXXI]]</ref>. Au mois de septembre, il visite l'est du pays, s'arrête, avec [[Édouard le Despenser (1er baron le Despenser)|Edouard Le Despenser]], au [[château de Berkeley]], où avait péri [[Édouard II]] en 1327. En janvier 1367, il faillit accompagner le [[Édouard de Woodstock|prince de Galles]] dans son expédition d'Espagne mais, arrivé à [[Dax]], il reçut l'ordre (pour des raisons qui ne nous sont pas parvenues) de repartir pour l'Angleterre. |

||

En 1368, il |

En 1368, il accompagne à [[Milan]] [[Lionel d'Anvers]], duc de Clarence et fils de Philippa, pour son mariage avec la fille de [[Galéas II Visconti|Galéas Visconti]]. Le cortège qui traverse la France était composé de 447 personnes. À ce mariage étaient aussi présents deux autres auteurs qui marquèrent cette époque : [[Geoffrey Chaucer|Chaucer]], avec qui il avait fait le voyage, et [[Pétrarque]]. Il parcourt ensuite la [[Savoie]], puis se rend à [[Bologne]], à [[Ferrare]] (où il rencontre [[Pierre de Lusignan (mort en 1451)|Pierre de Lusignan]], roi de Chypre) et à [[Rome]] où il rencontre [[Jean V Paléologue]], venu demander l'appui du pape<ref name="Dez"/>. Sur la route du retour, il apprend la mort de Philippa (15 août 1369) et décide de retourner dans son pays. Il y retrouve [[Robert de Namur (1323–91)|Robert de Namur]], qui avait épousé la sœur de la reine et qu'il avait rencontré à Londres. |

||

Il passe au service du [[Venceslas Ier de Luxembourg|duc Venceslas]] de Luxembourg en tant que secrétaire puis de [[Jeanne de Brabant]], puis du [[Guy II de Blois-Châtillon|comte Guy de Blois]] dont il est clerc de la chapelle (1384) et avec qui il séjourne à la [[Maison de Valois|cour des Valois]] (1384-1386). Il compose alors pour la cour du [[Guy II de Blois-Châtillon|comte de Blois]] des [[pastourelles]] et des [[épithalame]]s<ref name="Dez"/>. Il sert encore [[Aubert de Bavière]] et [[Guillaume IV de Hainaut]], ce qui lui permet de poursuivre la rédaction des ''Chroniques''<ref>[http://www.arlima.net/il/jean_froissart.html Jean Froissart] sur Arlima</ref>. Il obtient en 1373 (avant le 19 septembre) la cure de [[Les Estinnes|Lestines]] (aujourd'hui [[Estinnes]], un village près de [[Binche]]) qui dépendait alors du [[diocèse de Cambrai]]. Il devient ensuite chanoine de [[Chimay]], ce qui le libère des soucis financiers. |

|||

Il y retrouve [[Robert de Namur (1323–91)|Robert de Namur]], qui avait épousé la sœur de la reine et qu'il avait rencontré à Londres. |

|||

[[Image:Chimay PlJPG.jpg|thumb|Statue de Jean Froissart - Place Froissart, [[Chimay]] ([[Belgique]]).]] |

|||

En [[1388]] il séjourne en Béarn auprès de [[Gaston III de Foix-Béarn|Gaston Phébus]], cela lui permet de collecter des informations du sud du royaume de France, lui qui était surtout un fin connaisseur des régions du nord<ref>{{Ouvrage|langue=fr|titre=Ecrit, pouvoirs et société. Occident. XIIe-XIVe s.|lieu=Neuilly-sur-Seine/58-Clamecy|éditeur=Atlande|année=2020|pages totales=623|passage=515|isbn=978-2-35030-603-2}}</ref>. |

|||

Il bénéficie de la protection en passant au service du [[Venceslas Ier de Luxembourg|duc Venceslas]] de Luxembourg en tant que secrétaire et de [[Jeanne de Brabant]], puis du [[Guy II de Blois-Châtillon|comte Guy de Blois]] dont il est clerc de la chapelle (1384) et avec qui il séjourne à la cour des Valois (1384-1386). Il compose alors pour la cour du [[comte de Blois]] des [[pastourelles]] et des [[épithalame|épithalames]]<ref name="Dez"/>. Il sert encore [[Aubert de Bavière]] et [[Guillaume IV de Hainaut]], ce qui lui permet de poursuivre la rédaction des ''Chroniques''<ref>[http://www.arlima.net/il/jean_froissart.html Jean Froissart] sur Arlima</ref>. Il obtient en 1373 (avant le 19 septembre) la cure de [[Estinnes-au-Mont|Lestines]] (aujourd'hui [[Estinnes]], un village près de [[Binche]]) qui dépendait alors du [[diocèse de Cambrai]]. Il devient ensuite chanoine de [[Chimay]], ce qui le libère des soucis financiers. |

|||

En mettant en valeur les prouesses des chevaliers de ses protecteurs, ce qui le conduit à faire œuvre historique, il espère atteindre à une renommée comparable à la leur<ref name="Guenée" />. Son ouvrage s'inspire en grande partie de l'œuvre d'un autre chroniqueur, [[Jean le Bel]], mais il est fondé aussi sur des souvenirs personnels et des témoignages nombreux, gage d'une certaine impartialité. Les qualités de l'écrivain rachètent les faiblesses de l'historien. La prose de Froissart peut être tour à tour sobre et vigoureuse lorsqu'elle décrit les scènes de bataille, ou colorée et chatoyante lorsqu'elle évoque la vie luxueuse des cours princières<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Luce Pietri|titre=Le Monde et son histoire|lieu=Paris|éditeur=Editions Bordas et Robert Laffont|année=1971|passage=185 La fin du Moyen Age|isbn=}}</ref>. |

|||

Retournant en Angleterre en 1395, il semble déçu par les changements qu'il y voit et qu'il considère comme la fin de la chevalerie. La date et les circonstances de sa mort sont inconnues, il semblerait avoir fini ses jours à [[Chimay]] où il avait été nommé chanoine et trésorier du [[Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Chimay|chapitre de Sainte-Monégonde]]. |

Retournant en Angleterre en 1395, il semble déçu par les changements qu'il y voit et qu'il considère comme la fin de la chevalerie. La date et les circonstances de sa mort sont inconnues, il semblerait avoir fini ses jours à [[Chimay]] où il avait été nommé chanoine et trésorier du [[Abbaye Notre-Dame-de-la-Paix de Chimay|chapitre de Sainte-Monégonde]]. |

||

[[Image:Froissart.jpg|thumb|Statue de Froissart (Cour du Palais du Louvre, Paris). {{loupe|contenu=[[Hommes illustres (Louvre)]].}}]] |

|||

== Œuvres == |

== Œuvres == |

||

=== Les ''Chroniques'' === |

|||

[[Image:Death of Wat Tyler Froissart.jpg|thumb|La mort de [[Wat Tyler]] (Chroniques de Froissart).]] |

|||

{{article détaillé|Chroniques (Froissart)}} |

|||

**[[Bataille de Roosebeke]] |

|||

Avec leurs {{unité|1500000}} mots, les ''Chroniques'' constituent une source essentielle pour la connaissance du {{s-|XIV}} et de la culture chevaleresque de l'époque en Angleterre et en France. Les quatre livres couvrent la première moitié de la [[guerre de Cent Ans]], à partir de la déposition d'[[Édouard II]] en 1326 jusqu'à 1400. Froissart rapporte principalement les événements qui se sont déroulés en Angleterre, France, Écosse, Pays-Bas et Péninsule Ibérique. Il mentionne aussi occasionnellement des événements impliquant l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, les Balkans, Chypre, la Turquie et l'Afrique du Nord. |

|||

Son ouvrage s'inspire en grande partie de l'œuvre d'un autre chroniqueur, [[Jean le Bel]] envers qui il reconnaît sa dette dans le prologue : {{citation bloc|je me veux fonder et ordonner sur les vraies chroniques jadis faites et rassemblées par vénérable homme et discret seigneur monseigneur Jean le Bel, chanoine de Saint-Lambert de Liége, qui grand’cure et toute bonne diligence mit en cette matière, et la continua tout son vivant au plus justement qu’il pût, et moult lui coûta à acquerre et à l’avoir<ref>[[s:Les Chroniques de Sire Jean Froissart/Prologue|Prologue des ''Chroniques'']], p. 1.</ref>.}} |

|||

Froissart s'est aussi fondé sur des souvenirs personnels et des témoignages nombreux, qu'il prenait soin de noter dès qu'il le pouvait afin de ne pas les oublier, comme il le précise à plusieurs reprises. |

|||

Les qualités de l'écrivain rachètent les faiblesses de l'historien. La prose de Froissart est tour à tour sobre et vigoureuse lorsqu'elle décrit les scènes de bataille {{incise|telle la [[Bataille de Roosebeke]]<ref>[[s:Les Chroniques de Sire Jean Froissart/Livre II/Chapitre CXCII|« Comment la nuit dont lendemain fut la bataille à Rosebecque avint un merveilleux signe au-dessus de l’assemblée des Flamands.»]]</ref>}}, ou colorée et chatoyante lorsqu'elle évoque la vie luxueuse des cours princières<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Luce Pietri|titre=Le Monde et son histoire|lieu=Paris|éditeur=Editions Bordas et Robert Laffont|année=1971|passage=185 La fin du Moyen Âge|isbn=}}</ref> ou la magnificence du roi d'Angleterre<ref>[[s:Les Chroniques de Sire Jean Froissart/Livre I, Partie I/Chapitre CCCXXIX|« D’un chapelet de perles que le roi d’Angleterre donna à messire Eustache de Ribeumont.»]]</ref>. |

|||

<gallery heights=200px widths=200px caption="Quelques [[Miniature (enluminure)|miniatures]] illustrant les ''Chroniques''"> |

|||

Image:BNMsFr2643FroissartFol97vExecHughDespenser.jpg |<center>Exécution de [[Hugues le Despenser]] (1326).</center> |

|||

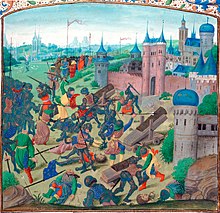

Image:BattleofSluys.jpeg|<center>[[Bataille de L'Écluse (1340)]].</center> |

|||

Image:Battle of crecy froissart.jpg|<center>[[Bataille de Crécy]] (1346).</center> |

|||

Image:Battle-poitiers(1356).jpg|<center>[[Bataille de Poitiers (1356)]].</center> |

|||

Image:Jacquerie meaux.jpg|<center>Défaite de la [[Grande Jacquerie]] (1358).</center> |

|||

Image:Assassinat Etienne Marcel.jpg|<center>Exécution d'[[Étienne Marcel]] et [[Jean Maillard (prévôt des marchands de Paris)|Jean Maillard]] (1358).</center> |

|||

Image:Le Bal des Ardents.jpg|<center>[[Bal des ardents]] (1393).</center> |

|||

Image:Battle of Nicopol aftermath Thr masacreofthecristians revenge for rahova massacre.jpg|<center>Exécution de prisonniers chrétiens après la bataille de Nicópolis (1396).</center> |

|||

</gallery> |

|||

Les ''Chroniques'' sont remplies d'anecdotes : histoires d'adultère, de revenants, de passages souterrains cachés, d'homicides tragiques, de catastrophes spectaculaires et de possession diabolique. Comme dans beaucoup de [[chroniques médiévales]] de son époque, les ''Chroniques'' de Froissart sont destinées à un public anglo-flamand lettré<ref name="Guenée"/>. Elles relatent l'histoire officielle de ses différents protecteurs et justifient occasionnellement les meurtres gratuits de leur soldatesque. Froissart contredit parfois la version des chroniqueurs de la cour de France comme [[Cuvelier (trouvère)|Cuvelier]]<ref>Johannes [[Cuvelier (trouvère)|Cuvelier]] était le poète officiel de la cour de [[Charles V le Sage|Charles V de France]]: voir [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k112052f.image# ''Chronique de Bertrand du Guesclin par Cuvelier''], E. Charriere, 1839</ref>. Il a été accusé de ne faire aucune [[Méthodologie historique|critique historique de ses sources]] et d'embellir les actions de ses commanditaires dont il relate les exploits<ref>Peter F. Ainsworth, « Rois, reines et capitaines : échos de parti-pris dans quelques manuscrits des Chroniques de Froissart », in : ''Actes du colloque international Jehan Froissart'' (Lille 3-Valenciennes, 30 septembre-{{date-|1|octobre|2004}}), éd. M.-M. Castellani et Ch. Herbin, ''Perspectives Médiévales, Société de langues et de littératures médiévales d'oc et d'oïl'' (Paris, 2006), {{p.|9-51}}</ref>. En outre, une étude de l'épisode de la prise du château d'[[Aymerigot Marchès|Aimerigot]]<ref>Épisode couvrant les chapitres XIV-XVII du [[s:Les Chroniques de Sire Jean Froissart/Livre IV/Chapitre XIV|Livre IV des ''Chroniques'']]</ref> a montré qu'il prend soin de {{citation|se référer aux documents originaux toutes les fois qu'il en avait la possibilité (...) il a eu la copie de plusieurs chartes par les registres de la chancellerie des rois de France et d'Angleterre{{sfn|Artonne|p=96}}.}} |

|||

[[Image:Codex Manesse Gottfried von Neifen.jpg|vignette|upright=0.8|Amour courtois selon le [[Codex Manesse]] vers 1330.]] |

|||

=== ''Meliador'' === |

|||

Rédigé vers 1380, ''Meliador'' est un long roman de {{unité|30772|vers}} qui met en scène les exploits des [[Légende arthurienne|héros arthuriens]]<ref>[[s:Méliador|''Méliador'']] se trouve dans Wikisource, accompagné d'un glossaire et d'un index des noms propres. Redécouvert en 1893, il a été publié par la [[Société des anciens textes français]] : [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5139v tome I], [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5140b?rk=42918;4 tome II] et [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5141n?rk=128756;0 tome III] ([[Gallica]].)</ref>. Considéré comme {{citation|le dernier des romans arthuriens en vers [[Octosyllabe|octosyllabiques]]{{sfn|Dembowski |p=9-10}}}}, la trame de ce long roman se résume ainsi : {{citation bloc| la fille du roi d'Écosse, Hermondine, est poursuivie par Camel de Camois. La cousine et confidente de la princesse, Florée, pour obvier au danger d'une telle poursuite, propose une immense quête afin de déterminer qui est le meilleur chevalier du monde, celui qui serait digne de devenir l'époux de l'héritière du trône d'Écosse, la belle Hermondine. Tout dans cette quête est conçu par les femmes, mais ce sont le roi d'Écosse et le roi Arthur qui proclament cette compétition et nomment 12 arbitres{{sfn|Dembowski|p=16}}.}} |

|||

Le découvreur et premier éditeur moderne de ce roman lui a reproché de comporter un trop grand nombre de héros et de ressembler aux romans de chevalerie dont se moque [[Miguel de Cervantes|Cervantes]] au début de ''[[Don Quichotte]]''. Répondant à cette critique, Dembowski explique : {{citation bloc|Le véritable héros de ces deux œuvres, c'est la chevalerie européenne, collective, hiérarchisée. Meliador, fils du [[duc de Cornouailles]], n'est qu'un ''primus inter pares'' parmi ces jeunes et innocents chevaliers arthuriens. Il est vainqueur de trois grands tournois et, avant cela, vainqueur du duel contre Camel de Camois, chevalier amoureux, comme tous les autres, mais impétueux, cruel et agressif. Meliador élimine ce perturbateur de la paix courtoise{{sfn|Dembowski|p=11}}.}} |

|||

Cette fiction pleine de {{citation|jeux, tournois, joutes et réjouissances publiques{{sfn|Dembowski|p=15}}}} exprime mieux que les ''Chroniques'' les aspirations des nobles de l'époque. La géographie est très souvent réelle, ainsi que les enjeux géopolitiques et surtout la description des mentalités : {{citation|Froissart présente une image, bien sûr idéalisée mais pourtant vraie, des aspirations de la classe noble, qui reculait de plus en plus devant les progrès de l'art militaire. Désormais, l'infanterie, la cavalerie légère et surtout les archers domineront de plus en plus les champs de bataille où jadis régnaient les prouesses individuelles{{sfn|Dembowski|p=19}}.}} |

|||

=== Autres œuvres === |

|||

* ''Dits et débats'' (''Le Temple d'Honneur'', ''Le Joli Mois de mai'', ''Le dit de la Marguerite'', ''Le Dit dou Bleu Chevalier'', ''le Débat dou Cheval et dou Lévrier'', ''Le dit dou Florin'', ''La Plaidoirie de la Rose et de la Violette'') |

* ''Dits et débats'' (''Le Temple d'Honneur'', ''Le Joli Mois de mai'', ''Le dit de la Marguerite'', ''Le Dit dou Bleu Chevalier'', ''le Débat dou Cheval et dou Lévrier'', ''Le dit dou Florin'', ''La Plaidoirie de la Rose et de la Violette'') |

||

* ''Le paradis d'amour'' (1361) |

|||

* ''Meliador'' Roman en trois tomes publié en 1895 et 1899 par la [[Société des anciens textes français]]<ref>{{Ouvrage|titre=Meliador, roman comprenant les poésies lyriques de Wenceslas de Bohème|éditeur=|année=|isbn=|lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5139v}} sur [[Gallica]]</ref> |

|||

* ''L'orloge amoureus'' (1368) |

|||

* ''Le paradis d'amour'' |

|||

* ''L’Épinette amoureuse'' (ca 1369) |

|||

* ''L'orloge amoureus'' |

|||

* ''Lais amoureus et de Nostre Dame'' |

* ''Lais amoureus et de Nostre Dame'' |

||

* ''Pastourelles'' |

* ''Pastourelles'' |

||

* ''La Prison amoureuse'' |

* ''La Prison amoureuse'' (1362) |

||

*''Le Joli Buisson de Jonece'' |

* ''Le Joli Buisson de Jonece'' (1373) |

||

* ''Ballades'' |

* ''Ballades'' |

||

* ''Virelais'' |

* ''Virelais'' |

||

| Ligne 48 : | Ligne 82 : | ||

== Postérité == |

== Postérité == |

||

Bien plus qu'à sa poésie, Froissart doit sa gloire à ses monumentales ''Chroniques'' dont les textes sont conservés dans plus de 100 manuscrits [[Enluminure|enluminés]]. L'un des exemplaires les plus richement enluminés est le [[Chroniques de Froissart (manuscrit de Gruuthuse)|manuscrit de Gruuthuse]]. |

|||

Bien plus qu'à sa poésie, Froissart doit sa gloire à ses monumentales ''Chroniques'' dont les textes sont conservés dans plus de 100 manuscrits [[Enluminure|enluminés]]. L'un des exemplaires les plus richement enluminés est le [[Manuscrit de Gruuthuse (Froissart)|manuscrit de Gruuthuse]]. |

|||

=== Controverse === |

|||

Écrites dans un style vif et coloré, remplies d'anecdotes souvent inexactes, ces ''Chroniques'' sont destinées à un public anglo-flamand lettré<ref name="Guenée"/>. Comme dans beaucoup de [[chroniques médiévales]] de son époque, les récits de Froissart relatent l'histoire officielle des différents protecteurs de Froissart et sa version des faits, qu'il ne manque pas de transformer, correspond à la propagande d'Edouard III, en justifiant notamment les meurtres gratuits de sa soldatesque. Il contredit ainsi les textes rédigés par les chroniqueurs de la cour de France comme [[Cuvelier (trouvère)|Cuvelier]]<ref>poète officiel de la cour de [[Charles V de France]]: voir Chronique de Bertrand du Gueselin par Cuvelier, trouvère, E. Charriere, 1839</ref> (il ne fait aucune [[Méthodologie historique|critique historique de ces sources]]), embellissant et purifiant les actions des personnages commanditaires dont il relate les exploits<ref>Peter F.Ainsworth, « Rois, reines et capitaines : échos de parti-pris dans quelques manuscrits des Chroniques de Froissart », in : ''Actes du colloque international Jehan Froissart'' (Lille 3-Valenciennes, 30 septembre-{{date-|1|octobre|2004}}), éd. M.-M. Castellani et Ch. Herbin, ''Perspectives Médiévales, Société de langues et de littératures médiévales d'oc et d'oïl'' (Paris, 2006), {{p.|9-51}}</ref>. |

|||

=== Horloge et foliot === |

=== Horloge et foliot === |

||

| Ligne 58 : | Ligne 88 : | ||

== Hommages == |

== Hommages == |

||

Une [[Saint-Sébastien - Froissart (métro de Paris)|station]] du [[métro de Paris]] |

Une [[Saint-Sébastien - Froissart (métro de Paris)|station]] du [[métro de Paris]] et une statue portent son nom, ainsi qu'une place et une stèle à [[Valenciennes]], un collège à [[Quiévrechain]], une place et une statue à [[Chimay]].<gallery> |

||

Fichier:Stèle dédiée à Froissart par Alfred-Alphonse Boittiau à Valenciennes.jpg|lien=|Bas-relief d'Alfred-Alphonse Bottiau à Valenciennes |

|||

Fichier:Chimay PlJPG.jpg|lien=|Statue à Chimay |

|||

Fichier:Froissart.jpg|lien=|Statue de Philippe Lemaire dans la cour du Louvre |

|||

</gallery> |

|||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Traduction/Référence|en|Jean Froissart|67171901|type=note}} |

{{Traduction/Référence|en|Jean Froissart|67171901|type=note}} |

||

{{Références|taille= |

{{Références|taille=25}} |

||

== Voir aussi == |

|||

{{Autres projets |

|||

| commons=Category:Jean Froissart |

|||

| wikisource=Auteur:Jean Froissart |

|||

| wikiquote= |

|||

}} |

|||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* Peter Ainsworth, « Froissart, Jean », in Graeme Dunphy, ''Encyclopedia of the Medieval Chronicle'', Leiden, Brill, 2010, {{p.|642–645}} {{ISBN|90-04-18464-3}} |

|||

* Siméon Luce, ''Chroniques de J. Froissart'', Renouard Paris, 1869. |

|||

* {{Article|auteur=André Artonne|titre= Froissart historien. Le siège et la prise de La Roche-Vendeix |périodique=Bibliothèque de l'École des chartes|année=1952|passage=89-107|lire en ligne=https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1952_num_110_1_449458?| id=Artonne}} |

|||

* [[Maurice Wilmotte]], ''Froissart'', Éditions La Renaissance du livre, 1944. |

|||

* {{Article|auteur=P. F. Dembowski|titre=Meliador de Jean Froissart, son importance littéraire : le vrai dans la fiction |périodique=Études françaises|volume=32 (1)|passage=7-19|année=1996|lire en ligne= https://doi.org/10.7202/036007ar| id=Dembowski}} |

|||

* Peter Ainsworth, « Froissart, Jean », in Graeme Dunphy, ''Encyclopedia of the Medieval Chronicle'', Leiden, Brill, 2010, {{p.|642–645}} {{ISBN|90-04-18464-3}} |

|||

* ''Froissart dans sa forge : actes du colloque réuni par Michel Zink à Paris du 4 au {{date-|6 novembre 2004}}'', Paris, Académie des inscriptions et belles lettres, diffusion de Boccard, 2006, 238 p., {{ISBN|2-87754-180-0}}, [http://www.aibl.fr/publications/actes-de-colloque/colloques-journees-d-etude/article/froissart-dans-sa-forge-515 présentation en ligne]. |

|||

* Valérie Fasseur (éd.), ''Froissart à la cour de Béarn : l'écrivain, les arts et le pouvoir'', Turnhout, Brepols, 2009, {{ISBN|978-2-503-52867-0}}. |

* Valérie Fasseur (éd.), ''Froissart à la cour de Béarn : l'écrivain, les arts et le pouvoir'', Turnhout, Brepols, 2009, {{ISBN|978-2-503-52867-0}}. |

||

* Siméon Luce, ''Chroniques de J. Froissart'', Renouard Paris, 1869. |

|||

* {{Article|auteur=Jean-Marie Moeglin |titre=Froissart, le métier d'historien et l'invention de la guerre de Cent Ans |périodique=Romania|année=2006|numéro=495-496|passage=429-470|lire en ligne=https://www.persee.fr/doc/roma_0035-8029_2006_num_124_495_6865?|id=Moeglin}} |

|||

* {{en}} J. J. N. Palmer, ''Froissart : Historian'', Woodbridge, Boydell Press, 1981, XI-203 p., [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10877z/f167.image présentation en ligne]. |

* {{en}} J. J. N. Palmer, ''Froissart : Historian'', Woodbridge, Boydell Press, 1981, XI-203 p., [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k10877z/f167.image présentation en ligne]. |

||

* [[Maurice Wilmotte]], ''Froissart'', Éditions La Renaissance du livre, 1944. |

|||

* Michel Zink (directeur), ''Froissart dans sa forge : actes du colloque réuni par Michel Zink à Paris du 4 au {{date-|6 novembre 2004}}'', Paris, Académie des inscriptions et belles lettres, diffusion de Boccard, 2006, 238 p., {{ISBN|2-87754-180-0}}, [http://www.aibl.fr/publications/actes-de-colloque/colloques-journees-d-etude/article/froissart-dans-sa-forge-515 présentation en ligne]. |

|||

=== Iconographie === |

=== Iconographie === |

||

;Sculptures |

;Sculptures |

||

* [[1848]] - Statue par [[Joseph Jaquet (sculpteur)|Joseph Jaquet]] située place Froissart à [[Chimay]] |

|||

* [[1848]] - Statue par [[Joseph Jaquet]] située place Froissart à [[Chimay]] |

|||

* [[1856]] - Statue par [[Henri Lemaire]] située dans le square Froissart à [[Valenciennes]] {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Maurice Culot|titre=Valenciennes|sous-titre=les Canonniers|lieu=Paris|éditeur=Édition Norma|année=1998|pages totales=127|passage=122|isbn=2-909283-42-9}}) |

* [[1856]] - Statue par [[Henri Lemaire]] située dans le square Froissart à [[Valenciennes]] {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Maurice Culot|titre=Valenciennes|sous-titre=les Canonniers|lieu=Paris|éditeur=Édition Norma|année=1998|pages totales=127|passage=122|isbn=2-909283-42-9}}) |

||

* [[1857]] - '' Statue'' par [[Philippe Joseph Henri Lemaire]] dans aile Turgot, [[Palais du Louvre]] |

* [[1857]] - '' Statue'' par [[Henri Lemaire|Philippe Joseph Henri Lemaire]] dans aile Turgot, [[Palais du Louvre]] |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* ''[[Chroniques (Froissart)|Chroniques]]'' de Jean Froissart |

* ''[[Chroniques (Froissart)|Chroniques]]'' de Jean Froissart |

||

* [[Chroniques de Froissart ( |

* [[Chroniques de Froissart (manuscrit de Gruuthuse)]] |

||

* ''[[Froissart (Ouverture)|Froissart]]'', [[Ouverture (musique)|ouverture de concert]] d'[[Edward Elgar]] |

* ''[[Froissart (Ouverture)|Froissart]]'', [[Ouverture (musique)|ouverture de concert]] d'[[Edward Elgar]] |

||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* [http://www.mincoin.com/php1/calais-6.php Sculpture représentant les 6 bourgeois] |

|||

* {{Autorité}} |

|||

* [https://www.dhi.ac.uk/onlinefroissart/apparatus.jsp?type=bibl The online Froissart] |

|||

* {{Dictionnaires}} |

|||

* {{Bases art}} |

|||

** [http://www.mincoin.com/php1/calais-6.php Sculpture représentant les 6 bourgeois] |

|||

* {{Bases littérature}} |

|||

* {{Bases recherche}} |

|||

* [https://www.liverpool.ac.uk/~gcroenen/chroniques.htm Bibliographie des éditions des ''Chroniques'' de Froissart] |

* [https://www.liverpool.ac.uk/~gcroenen/chroniques.htm Bibliographie des éditions des ''Chroniques'' de Froissart] |

||

;Éditions en ligne |

;Éditions en ligne |

||

| Ligne 105 : | Ligne 144 : | ||

** [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8438607b manuscrit français 2646] |

** [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b8438607b manuscrit français 2646] |

||

=== Notices === |

|||

{{Portail|Moyen Âge|littérature française|historiographie|histoire militaire|Hainaut}} |

|||

* {{Autorité}} |

|||

* {{Dictionnaires}} |

|||

* {{Bases}} |

|||

{{Portail|littérature française|Picardie|historiographie|histoire militaire|Moyen Âge|Hainaut}} |

|||

{{DEFAULTSORT:Froissart, Jean}} |

{{DEFAULTSORT:Froissart, Jean}} |

||

| Ligne 114 : | Ligne 158 : | ||

[[Catégorie:Écrivain français du XVe siècle]] |

[[Catégorie:Écrivain français du XVe siècle]] |

||

[[Catégorie:Écrivain wallon]] |

[[Catégorie:Écrivain wallon]] |

||

[[Catégorie:Date de naissance incertaine (XIVe siècle)]] |

|||

[[Catégorie:Naissance à Valenciennes]] |

[[Catégorie:Naissance à Valenciennes]] |

||

[[Catégorie:Naissance dans le comté de Hainaut]] |

[[Catégorie:Naissance dans le comté de Hainaut]] |

||

[[Catégorie:Date de décès incertaine (XVe siècle)]] |

|||

[[Catégorie:Décès à Chimay]] |

[[Catégorie:Décès à Chimay]] |

||

[[Catégorie:Écrivain picard]] |

|||

Dernière version du 14 février 2024 à 17:40

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités |

Chroniques de Froissart, Le paradis d'amour (d), L'espinette amoureuse (d), La prison amoureuse (d), L'orloge amoureus (d) |

Jean Froissart ou Jehan Froissart, né vers 1337 à Valenciennes et mort vers 1410 à Chimay, est l'un des plus importants chroniqueurs de l'époque médiévale d'Europe de l'Ouest.

Ses Chroniques couvrent la première moitié de la guerre de Cent Ans, à partir de la déposition d'Édouard II en 1326 jusqu'à 1400. Elles constituent une source essentielle pour la connaissance du XIVe siècle et de la culture chevaleresque de l'époque en Angleterre et en France.

En conformité avec les techniques du roman courtois, Froissart s'attache à narrer les prouesses des rois et de leurs preux chevaliers ; il ne s'efface pas derrière le récit des événements mais les commente et prend parfois à témoin son lecteur. Toutefois, en tant qu'historien, il dit ne relater que ce qu'il a vu lui-même ou ce qui lui a été raconté par des témoins sûrs et affirme l'impartialité de son récit. Avec les Vrayes chroniques du chroniqueur liégeois Jean le Bel, dont il s'est beaucoup inspiré, ces Chroniques, qui sont d'une grande cohérence interne, ont fait apparaître la guerre entre les rois de France et d'Angleterre — que l'on appellera plus tard « guerre de Cent Ans » — comme un tout cohérent et un épisode signifiant de l'histoire de ces deux pays[1].

Outre quelques recueils de poèmes, Froissart est aussi l'auteur de Meliador, un long roman en octosyllabes qui met en scène les exploits des héros arthuriens.

Biographie[modifier | modifier le code]

Très peu de choses sont connues de la vie de Froissart et le peu qui nous est parvenu vient principalement de ses propres chroniques et de ses poésies. Il est né à Valenciennes, dans ce qui était alors le comté de Hainaut. Ses écrits indiquent que son père était vraisemblablement peintre en armoiries. Il commence à travailler en tant que négociant mais abandonne bientôt pour la prêtrise à laquelle son père le destine. Il reçoit alors l'éducation religieuse destinée aux clercs[2].

Clerc cultivé, le jeune homme préfère toutefois la vie et les plaisirs. Aussi, vers l'âge de 24 ans, il devient poète dans la veine de Guillaume de Machaut. Robert de Namur l'engage à composer la chronique des guerres du temps[3] et il devient historien officiel à la cour de Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard III d'Angleterre.

Les mémoires de ses années au service de Philippa, entre 1361 et 1369, seront regroupés avec les récits d'autres événements dont il avait été témoin, dans le premier livre de ses Chroniques.

En 1361, il arrive en Angleterre, où il reste quatre ans. En 1365, il part pour l'Écosse avec des lettres de recommandation de la reine et demeure trois mois auprès de Robert Bruce (David II, Robert Bruce est mort en 1329), puis passe quinze jours au château de Dalkeith auprès de Guillaume de Douglas, héros de l'indépendance écossaise[4]. Au mois de septembre, il visite l'est du pays, s'arrête, avec Edouard Le Despenser, au château de Berkeley, où avait péri Édouard II en 1327. En janvier 1367, il faillit accompagner le prince de Galles dans son expédition d'Espagne mais, arrivé à Dax, il reçut l'ordre (pour des raisons qui ne nous sont pas parvenues) de repartir pour l'Angleterre.

En 1368, il accompagne à Milan Lionel d'Anvers, duc de Clarence et fils de Philippa, pour son mariage avec la fille de Galéas Visconti. Le cortège qui traverse la France était composé de 447 personnes. À ce mariage étaient aussi présents deux autres auteurs qui marquèrent cette époque : Chaucer, avec qui il avait fait le voyage, et Pétrarque. Il parcourt ensuite la Savoie, puis se rend à Bologne, à Ferrare (où il rencontre Pierre de Lusignan, roi de Chypre) et à Rome où il rencontre Jean V Paléologue, venu demander l'appui du pape[3]. Sur la route du retour, il apprend la mort de Philippa (15 août 1369) et décide de retourner dans son pays. Il y retrouve Robert de Namur, qui avait épousé la sœur de la reine et qu'il avait rencontré à Londres.

Il passe au service du duc Venceslas de Luxembourg en tant que secrétaire puis de Jeanne de Brabant, puis du comte Guy de Blois dont il est clerc de la chapelle (1384) et avec qui il séjourne à la cour des Valois (1384-1386). Il compose alors pour la cour du comte de Blois des pastourelles et des épithalames[3]. Il sert encore Aubert de Bavière et Guillaume IV de Hainaut, ce qui lui permet de poursuivre la rédaction des Chroniques[5]. Il obtient en 1373 (avant le 19 septembre) la cure de Lestines (aujourd'hui Estinnes, un village près de Binche) qui dépendait alors du diocèse de Cambrai. Il devient ensuite chanoine de Chimay, ce qui le libère des soucis financiers.

En 1388 il séjourne en Béarn auprès de Gaston Phébus, cela lui permet de collecter des informations du sud du royaume de France, lui qui était surtout un fin connaisseur des régions du nord[6].

Retournant en Angleterre en 1395, il semble déçu par les changements qu'il y voit et qu'il considère comme la fin de la chevalerie. La date et les circonstances de sa mort sont inconnues, il semblerait avoir fini ses jours à Chimay où il avait été nommé chanoine et trésorier du chapitre de Sainte-Monégonde.

Œuvres[modifier | modifier le code]

Les Chroniques[modifier | modifier le code]

Avec leurs 1 500 000 mots, les Chroniques constituent une source essentielle pour la connaissance du XIVe siècle et de la culture chevaleresque de l'époque en Angleterre et en France. Les quatre livres couvrent la première moitié de la guerre de Cent Ans, à partir de la déposition d'Édouard II en 1326 jusqu'à 1400. Froissart rapporte principalement les événements qui se sont déroulés en Angleterre, France, Écosse, Pays-Bas et Péninsule Ibérique. Il mentionne aussi occasionnellement des événements impliquant l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, les Balkans, Chypre, la Turquie et l'Afrique du Nord.

Son ouvrage s'inspire en grande partie de l'œuvre d'un autre chroniqueur, Jean le Bel envers qui il reconnaît sa dette dans le prologue :

« je me veux fonder et ordonner sur les vraies chroniques jadis faites et rassemblées par vénérable homme et discret seigneur monseigneur Jean le Bel, chanoine de Saint-Lambert de Liége, qui grand’cure et toute bonne diligence mit en cette matière, et la continua tout son vivant au plus justement qu’il pût, et moult lui coûta à acquerre et à l’avoir[7]. »

Froissart s'est aussi fondé sur des souvenirs personnels et des témoignages nombreux, qu'il prenait soin de noter dès qu'il le pouvait afin de ne pas les oublier, comme il le précise à plusieurs reprises.

Les qualités de l'écrivain rachètent les faiblesses de l'historien. La prose de Froissart est tour à tour sobre et vigoureuse lorsqu'elle décrit les scènes de bataille — telle la Bataille de Roosebeke[8] —, ou colorée et chatoyante lorsqu'elle évoque la vie luxueuse des cours princières[9] ou la magnificence du roi d'Angleterre[10].

- Quelques miniatures illustrant les Chroniques

-

Exécution de Hugues le Despenser (1326). -

Bataille de Crécy (1346). -

Défaite de la Grande Jacquerie (1358). -

Exécution d'Étienne Marcel et Jean Maillard (1358). -

Bal des ardents (1393). -

Exécution de prisonniers chrétiens après la bataille de Nicópolis (1396).

Les Chroniques sont remplies d'anecdotes : histoires d'adultère, de revenants, de passages souterrains cachés, d'homicides tragiques, de catastrophes spectaculaires et de possession diabolique. Comme dans beaucoup de chroniques médiévales de son époque, les Chroniques de Froissart sont destinées à un public anglo-flamand lettré[2]. Elles relatent l'histoire officielle de ses différents protecteurs et justifient occasionnellement les meurtres gratuits de leur soldatesque. Froissart contredit parfois la version des chroniqueurs de la cour de France comme Cuvelier[11]. Il a été accusé de ne faire aucune critique historique de ses sources et d'embellir les actions de ses commanditaires dont il relate les exploits[12]. En outre, une étude de l'épisode de la prise du château d'Aimerigot[13] a montré qu'il prend soin de « se référer aux documents originaux toutes les fois qu'il en avait la possibilité (...) il a eu la copie de plusieurs chartes par les registres de la chancellerie des rois de France et d'Angleterre[14]. »

Meliador[modifier | modifier le code]

Rédigé vers 1380, Meliador est un long roman de 30 772 vers qui met en scène les exploits des héros arthuriens[15]. Considéré comme « le dernier des romans arthuriens en vers octosyllabiques[16] », la trame de ce long roman se résume ainsi :

« la fille du roi d'Écosse, Hermondine, est poursuivie par Camel de Camois. La cousine et confidente de la princesse, Florée, pour obvier au danger d'une telle poursuite, propose une immense quête afin de déterminer qui est le meilleur chevalier du monde, celui qui serait digne de devenir l'époux de l'héritière du trône d'Écosse, la belle Hermondine. Tout dans cette quête est conçu par les femmes, mais ce sont le roi d'Écosse et le roi Arthur qui proclament cette compétition et nomment 12 arbitres[17]. »

Le découvreur et premier éditeur moderne de ce roman lui a reproché de comporter un trop grand nombre de héros et de ressembler aux romans de chevalerie dont se moque Cervantes au début de Don Quichotte. Répondant à cette critique, Dembowski explique :

« Le véritable héros de ces deux œuvres, c'est la chevalerie européenne, collective, hiérarchisée. Meliador, fils du duc de Cornouailles, n'est qu'un primus inter pares parmi ces jeunes et innocents chevaliers arthuriens. Il est vainqueur de trois grands tournois et, avant cela, vainqueur du duel contre Camel de Camois, chevalier amoureux, comme tous les autres, mais impétueux, cruel et agressif. Meliador élimine ce perturbateur de la paix courtoise[18]. »

Cette fiction pleine de « jeux, tournois, joutes et réjouissances publiques[19] » exprime mieux que les Chroniques les aspirations des nobles de l'époque. La géographie est très souvent réelle, ainsi que les enjeux géopolitiques et surtout la description des mentalités : « Froissart présente une image, bien sûr idéalisée mais pourtant vraie, des aspirations de la classe noble, qui reculait de plus en plus devant les progrès de l'art militaire. Désormais, l'infanterie, la cavalerie légère et surtout les archers domineront de plus en plus les champs de bataille où jadis régnaient les prouesses individuelles[20]. »

Autres œuvres[modifier | modifier le code]

- Dits et débats (Le Temple d'Honneur, Le Joli Mois de mai, Le dit de la Marguerite, Le Dit dou Bleu Chevalier, le Débat dou Cheval et dou Lévrier, Le dit dou Florin, La Plaidoirie de la Rose et de la Violette)

- Le paradis d'amour (1361)

- L'orloge amoureus (1368)

- L’Épinette amoureuse (ca 1369)

- Lais amoureus et de Nostre Dame

- Pastourelles

- La Prison amoureuse (1362)

- Le Joli Buisson de Jonece (1373)

- Ballades

- Virelais

- Rondeaux

Postérité[modifier | modifier le code]

Bien plus qu'à sa poésie, Froissart doit sa gloire à ses monumentales Chroniques dont les textes sont conservés dans plus de 100 manuscrits enluminés. L'un des exemplaires les plus richement enluminés est le manuscrit de Gruuthuse.

Horloge et foliot[modifier | modifier le code]

Jean Froissart est également connu pour avoir été l'un des premiers à parler de l'échappement à foliot des horloges dans le poème Li Orologe amoureus datant de 1368, le mot « foliot » semblant avoir été forgé à cette occasion[21].

Hommages[modifier | modifier le code]

Une station du métro de Paris et une statue portent son nom, ainsi qu'une place et une stèle à Valenciennes, un collège à Quiévrechain, une place et une statue à Chimay.

-

Bas-relief d'Alfred-Alphonse Bottiau à Valenciennes

Bas-relief d'Alfred-Alphonse Bottiau à Valenciennes -

Statue à Chimay

Statue à Chimay -

Statue de Philippe Lemaire dans la cour du Louvre

Statue de Philippe Lemaire dans la cour du Louvre

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Moeglin, p. 429-431.

- Bernard Guenée, Du Guesclin et Froissart. La fabrication de la renommée, Tallandier, , 237 p.

- Dezobry et Bachelet, Dictionnaire de biographie, vol. 1, Ch. Delagrave, 1878, p. 1114

- Livre III, chap. CXXI

- Jean Froissart sur Arlima

- Ecrit, pouvoirs et société. Occident. XIIe-XIVe s., Neuilly-sur-Seine/58-Clamecy, Atlande, , 623 p. (ISBN 978-2-35030-603-2), p. 515

- Prologue des Chroniques, p. 1.

- « Comment la nuit dont lendemain fut la bataille à Rosebecque avint un merveilleux signe au-dessus de l’assemblée des Flamands.»

- Luce Pietri, Le Monde et son histoire, Paris, Editions Bordas et Robert Laffont, , p. 185 La fin du Moyen Âge

- « D’un chapelet de perles que le roi d’Angleterre donna à messire Eustache de Ribeumont.»

- Johannes Cuvelier était le poète officiel de la cour de Charles V de France: voir Chronique de Bertrand du Guesclin par Cuvelier, E. Charriere, 1839

- Peter F. Ainsworth, « Rois, reines et capitaines : échos de parti-pris dans quelques manuscrits des Chroniques de Froissart », in : Actes du colloque international Jehan Froissart (Lille 3-Valenciennes, 30 septembre-), éd. M.-M. Castellani et Ch. Herbin, Perspectives Médiévales, Société de langues et de littératures médiévales d'oc et d'oïl (Paris, 2006), p. 9-51

- Épisode couvrant les chapitres XIV-XVII du Livre IV des Chroniques

- Artonne, p. 96.

- Méliador se trouve dans Wikisource, accompagné d'un glossaire et d'un index des noms propres. Redécouvert en 1893, il a été publié par la Société des anciens textes français : tome I, tome II et tome III (Gallica.)

- Dembowski, p. 9-10.

- Dembowski, p. 16.

- Dembowski, p. 11.

- Dembowski, p. 15.

- Dembowski, p. 19.

- Horloge, Encyclopédie Larousse

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Peter Ainsworth, « Froissart, Jean », in Graeme Dunphy, Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Leiden, Brill, 2010, p. 642–645 (ISBN 90-04-18464-3)

- André Artonne, « Froissart historien. Le siège et la prise de La Roche-Vendeix », Bibliothèque de l'École des chartes, , p. 89-107 (lire en ligne)

- P. F. Dembowski, « Meliador de Jean Froissart, son importance littéraire : le vrai dans la fiction », Études françaises, vol. 32 (1), , p. 7-19 (lire en ligne)

- Valérie Fasseur (éd.), Froissart à la cour de Béarn : l'écrivain, les arts et le pouvoir, Turnhout, Brepols, 2009, (ISBN 978-2-503-52867-0).

- Siméon Luce, Chroniques de J. Froissart, Renouard Paris, 1869.

- Jean-Marie Moeglin, « Froissart, le métier d'historien et l'invention de la guerre de Cent Ans », Romania, nos 495-496, , p. 429-470 (lire en ligne)

- (en) J. J. N. Palmer, Froissart : Historian, Woodbridge, Boydell Press, 1981, XI-203 p., présentation en ligne.

- Maurice Wilmotte, Froissart, Éditions La Renaissance du livre, 1944.

- Michel Zink (directeur), Froissart dans sa forge : actes du colloque réuni par Michel Zink à Paris du 4 au , Paris, Académie des inscriptions et belles lettres, diffusion de Boccard, 2006, 238 p., (ISBN 2-87754-180-0), présentation en ligne.

Iconographie[modifier | modifier le code]

- Sculptures

- 1848 - Statue par Joseph Jaquet située place Froissart à Chimay

- 1856 - Statue par Henri Lemaire située dans le square Froissart à Valenciennes Maurice Culot, Valenciennes : les Canonniers, Paris, Édition Norma, , 127 p. (ISBN 2-909283-42-9), p. 122)

- 1857 - Statue par Philippe Joseph Henri Lemaire dans aile Turgot, Palais du Louvre

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Chroniques de Jean Froissart

- Chroniques de Froissart (manuscrit de Gruuthuse)

- Froissart, ouverture de concert d'Edward Elgar

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Sculpture représentant les 6 bourgeois

- The online Froissart

- Bibliographie des éditions des Chroniques de Froissart

- Éditions en ligne

- Chroniques de J. Froissart, publiées pour la Société de l'histoire de France par Siméon Luce, G. Raynaud, Léon Mirot, Albert Mirot (1869-1975), 15 tomes parus

- Chroniques de Froissart, édition de Kervyn de Lettenhove (1867-1877), 26 tomes

- Jean Froissart, Chronique de France, d'Angleterre et de Bretagne. Ed. Société de Saint-Augustin. Lille : Desclée, De Brouwer et Cie, 1888.

- Extraits des chroniques

- Manuscrits en ligne

- Fragments du premier livre jusqu'à l'an 1340 et du dernier livre consacré à la déposition de Richard II en 1399, manuscrit 638 de la Bibliothèque de Valenciennes

- Les Chroniques de Froissart sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France :

Notices[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative au spectacle :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative à la recherche :

- Jean Froissart

- Chroniqueur français du Moyen Âge

- Écrivain médiéval de langue française

- Écrivain français du XIVe siècle

- Écrivain français du XVe siècle

- Écrivain wallon

- Date de naissance incertaine (XIVe siècle)

- Naissance à Valenciennes

- Naissance dans le comté de Hainaut

- Date de décès incertaine (XVe siècle)

- Décès à Chimay

- Écrivain picard