« Vignoble et viticulture d'Alsace » : différence entre les versions

Révocation des modifications de 86.243.136.107 (d) Non constructif (HG) (3.4.10) |

m Robot : Correction modèle {{Lien web}} : retrait des http dans le paramètre site (requête) et indication des éventuels liens brisés. |

||

| (6 versions intermédiaires par 6 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||

| appellations = [[alsace (AOC)|alsace]],<br/>[[alsace grand cru]] et<br/>[[crémant d'Alsace]] |

| appellations = [[alsace (AOC)|alsace]],<br/>[[alsace grand cru]] et<br/>[[crémant d'Alsace]] |

||

| typeappellation = [[Appellation d'origine contrôlée|AOC]]-[[appellation d'origine protégée|AOP]] |

| typeappellation = [[Appellation d'origine contrôlée|AOC]]-[[appellation d'origine protégée|AOP]] |

||

| année = [[1945]]<ref name=ordo2nov1945>{{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9B2E82A9A7C551C4D5C88DBF407E244E.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006099628&cidTexte=JORFTEXT000000889113 |titre=Ordonnance {{n°}}45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace |site= |

| année = [[1945]]<ref name=ordo2nov1945>{{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=9B2E82A9A7C551C4D5C88DBF407E244E.tpdjo11v_3?idSectionTA=LEGISCTA000006099628&cidTexte=JORFTEXT000000889113 |titre=Ordonnance {{n°}}45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine des vins d'Alsace |site=legifrance.gouv.fr }}.</ref> |

||

| pays = {{France}} |

| pays = {{France}} |

||

| région-mère = [[Alsace]] |

| région-mère = [[Alsace]] |

||

| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||

| superficietotale = |

| superficietotale = |

||

| superficieplantée = {{unité|15527|hectares}} en 2013 |

| superficieplantée = {{unité|15527|hectares}} en 2013 |

||

| exploitations = {{unité|4424|exploitations}} en 2010<ref name="chiffres_2012">{{lien web |url=http://www.franceagrimer.fr/content/download/31013/277398/file/Les%20chiffres%20de%20la%20fili%C3%A8re%20viti-vinicole%202002-2012%20.pdf |format=pdf |titre=Les chiffres de la filière viti-vinicole 2002-2012 |site= |

| exploitations = {{unité|4424|exploitations}} en 2010<ref name="chiffres_2012">{{lien web |url=http://www.franceagrimer.fr/content/download/31013/277398/file/Les%20chiffres%20de%20la%20fili%C3%A8re%20viti-vinicole%202002-2012%20.pdf |format=pdf |titre=Les chiffres de la filière viti-vinicole 2002-2012 |site=franceagrimer.fr |brisé le = 2024-02-15}}.</ref> |

||

| cépages = [[Riesling (cépage)|riesling]] B, [[pinot blanc]] B, [[Gewurztraminer (cépage)|gewurztraminer]] Rs, [[Pinot gris (cépage)|pinot gris]] G, [[Pinot noir (cépage)|pinot noir]] N et [[Sylvaner (cépage)|sylvaner]] B<ref group="N" name="cep">Le code international d'écriture des cépages mentionne de signaler la couleur du raisin : B = blanc, N = noir, Rs = rose, G = gris.</ref> |

| cépages = [[Riesling (cépage)|riesling]] B, [[pinot blanc]] B, [[Gewurztraminer (cépage)|gewurztraminer]] Rs, [[Pinot gris (cépage)|pinot gris]] G, [[Pinot noir (cépage)|pinot noir]] N et [[Sylvaner (cépage)|sylvaner]] B<ref group="N" name="cep">Le code international d'écriture des cépages mentionne de signaler la couleur du raisin : B = blanc, N = noir, Rs = rose, G = gris.</ref> |

||

| vins = [[Vin blanc|blancs]], [[vin effervescent|mousseux]], [[Vin rouge|rouges]] et [[Vin rosé|rosés]] |

| vins = [[Vin blanc|blancs]], [[vin effervescent|mousseux]], [[Vin rouge|rouges]] et [[Vin rosé|rosés]] |

||

| volproduction = {{unité|1166903|hectolitres}} en [[2009]]<ref name="prodCIVA">{{pdf}} {{lien web |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET-6.pdf |titre=Le vignoble d'Alsace en quelques chiffres |site= |

| volproduction = {{unité|1166903|hectolitres}} en [[2009]]<ref name="prodCIVA">{{pdf}} {{lien web |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET-6.pdf |titre=Le vignoble d'Alsace en quelques chiffres |site=vinsalsace.com }}.</ref> |

||

| rendement = maximum variant selon l'appellation, de 55 hectolitres par hectare ([[alsace grand cru]]) à 80 hectolitres par hectare ([[crémant d'Alsace]])<ref name="loi">{{pdf}} {{lien web|auteur=Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires |url=http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AOC_SOMM44.pdf |titre=Cahier des charges des trois appellations |site= |

| rendement = maximum variant selon l'appellation, de 55 hectolitres par hectare ([[alsace grand cru]]) à 80 hectolitres par hectare ([[crémant d'Alsace]])<ref name="loi">{{pdf}} {{lien web|auteur=Direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires |url=http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/AOC_SOMM44.pdf |titre=Cahier des charges des trois appellations |site=agriculture.gouv.fr |brisé le = 2024-02-15}}, homologué par le {{article|titre={{Légifrance | base=JORF | numéro=AGRT1013691D | texte=décret {{n°}}2011-1373 du 25 octobre 2011 }} modifiant l'ordonnance n° 45-2675 du 2 novembre 1945 relative à la définition des appellations d'origine contrôlées des vins d'Alsace et homologuant les cahiers des charges des appellations d'origine contrôlées « Alsace » ou « Vin d'Alsace » et « Crémant d'Alsace » et des cinquante et une appellations « Alsace grand cru » |périodique=JORF |lien périodique=Journal officiel de la République française |numéro=0251 |jour=28 |mois=octobre |année=2011 |passage=18196}}.</ref> }} |

||

Le '''vignoble d'Alsace''' est une [[région viticole]] [[Viticulture en France|française]]. Il s'étire en une étroite bande sur presque toute la longueur de la [[collectivité européenne d'Alsace]], entre le [[massif des Vosges]] et la [[Plaine d'Alsace|plaine du Rhin]]. |

Le '''vignoble d'Alsace''' est une [[région viticole]] [[Viticulture en France|française]]. Il s'étire en une étroite bande sur presque toute la longueur de la [[collectivité européenne d'Alsace]], entre le [[massif des Vosges]] et la [[Plaine d'Alsace|plaine du Rhin]]. |

||

| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||

Les débuts de la [[viticulture]] en [[Alsace]] sont difficiles à dater. Si des sources archéologiques récentes la font remonter à la [[Rome antique|période romaine]], les historiens plus anciens la limitent au [[haut Moyen Âge]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Roger|nom1=Dion|lien auteur1=Roger Dion|titre=Histoire de la vigne et du vin en France|sous-titre=des origines au {{s-|XIX}}|lieu=Paris|éditeur=éd. du CNRS|année=2010|année première édition=1959|pages totales=XII+768|passage=161-166|isbn=978-2-271-06952-8}}.</ref>. La région fait partie, de la fin du {{Ier siècle}} jusqu'à la [[Crise du troisième siècle|crise du {{s-|III}}]], de la province de [[Germanie supérieure]] où se trouvent stationnées d'importantes forces militaires. La présence de ces garnisons, tout particulièrement celles composées d'un [[Camp romain|camp légionnaire]] situé le long du [[Rhin]]<ref group="N">Les camps légionnaires de la province sont ceux de ''[[Mogontiacum]]'' ([[Mayence]]), d’''Argentorate'' ([[Strasbourg]]) et de ''[[Vindonissa]]'' ([[Windisch]]), avec des [[vexillation]]s notamment à Oedenburg (Biesheim). Ces camps sont placés le long du Rhin pour faciliter leur approvisionnement, tandis que le ''[[Limes de Germanie|limes]]'' est défendu par les [[Troupes auxiliaires|auxiliaires]]. Source : {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Jean-Pierre|nom1=Martin|titre=Les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale|sous-titre=Évolution et administration du Norique, de la Rhétie, des provinces alpestres, des Gaules, des Germanies, de la Bretagne et des provinces hispaniques de 31 avant J.-C. à 235 après J.-C.|lieu=Paris|éditeur=éditions SEDES|année=1994|réimpression=2|pages totales=233|passage=47-48|isbn=2-7181-3254-X}}.</ref>, nécessite l'importation de vin en provenance d'[[Hispanie romaine|Hispanie]] puis de [[Gaule narbonnaise|Narbonnaise]]. Ces besoins ont stimulé la naissance de la viticulture, notamment dans la [[vallée de la Moselle]] (province de [[Gaule belgique|Belgique]]) dont la production est exportée à ''[[Colonia Claudia Ara Agrippinensium|CCAA]]'' ([[Cologne]], capitale de la province de [[Germanie inférieure]]) et jusqu'en [[Bretagne (province romaine)|Bretagne]]<ref>{{Ouvrage|langue=de|prénom1=Peter|nom1=Rothenhöfer|titre=Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien|sous-titre=Entwicklung eines Wirtchaftraumes an der Peripherie des Imperium Romanum|lieu=Rahden/Westf|éditeur=Rahden/Westf.|année=2005|pages totales=320|isbn=978-3-89646-135-3}}.</ref>{{,}}<ref>Michel Kaplan (dir.), ''Le monde romain'', éditions Bréal, Rosny, 1995 {{ISBN|2-85394-809-9}}, {{p.}}241.</ref>. |

Les débuts de la [[viticulture]] en [[Alsace]] sont difficiles à dater. Si des sources archéologiques récentes la font remonter à la [[Rome antique|période romaine]], les historiens plus anciens la limitent au [[haut Moyen Âge]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Roger|nom1=Dion|lien auteur1=Roger Dion|titre=Histoire de la vigne et du vin en France|sous-titre=des origines au {{s-|XIX}}|lieu=Paris|éditeur=éd. du CNRS|année=2010|année première édition=1959|pages totales=XII+768|passage=161-166|isbn=978-2-271-06952-8}}.</ref>. La région fait partie, de la fin du {{Ier siècle}} jusqu'à la [[Crise du troisième siècle|crise du {{s-|III}}]], de la province de [[Germanie supérieure]] où se trouvent stationnées d'importantes forces militaires. La présence de ces garnisons, tout particulièrement celles composées d'un [[Camp romain|camp légionnaire]] situé le long du [[Rhin]]<ref group="N">Les camps légionnaires de la province sont ceux de ''[[Mogontiacum]]'' ([[Mayence]]), d’''Argentorate'' ([[Strasbourg]]) et de ''[[Vindonissa]]'' ([[Windisch]]), avec des [[vexillation]]s notamment à Oedenburg (Biesheim). Ces camps sont placés le long du Rhin pour faciliter leur approvisionnement, tandis que le ''[[Limes de Germanie|limes]]'' est défendu par les [[Troupes auxiliaires|auxiliaires]]. Source : {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Jean-Pierre|nom1=Martin|titre=Les provinces romaines d'Europe centrale et occidentale|sous-titre=Évolution et administration du Norique, de la Rhétie, des provinces alpestres, des Gaules, des Germanies, de la Bretagne et des provinces hispaniques de 31 avant J.-C. à 235 après J.-C.|lieu=Paris|éditeur=éditions SEDES|année=1994|réimpression=2|pages totales=233|passage=47-48|isbn=2-7181-3254-X}}.</ref>, nécessite l'importation de vin en provenance d'[[Hispanie romaine|Hispanie]] puis de [[Gaule narbonnaise|Narbonnaise]]. Ces besoins ont stimulé la naissance de la viticulture, notamment dans la [[vallée de la Moselle]] (province de [[Gaule belgique|Belgique]]) dont la production est exportée à ''[[Colonia Claudia Ara Agrippinensium|CCAA]]'' ([[Cologne]], capitale de la province de [[Germanie inférieure]]) et jusqu'en [[Bretagne (province romaine)|Bretagne]]<ref>{{Ouvrage|langue=de|prénom1=Peter|nom1=Rothenhöfer|titre=Die Wirtschaftsstrukturen im südlichen Niedergermanien|sous-titre=Entwicklung eines Wirtchaftraumes an der Peripherie des Imperium Romanum|lieu=Rahden/Westf|éditeur=Rahden/Westf.|année=2005|pages totales=320|isbn=978-3-89646-135-3}}.</ref>{{,}}<ref>Michel Kaplan (dir.), ''Le monde romain'', éditions Bréal, Rosny, 1995 {{ISBN|2-85394-809-9}}, {{p.}}241.</ref>. |

||

Les fouilles archéologiques |

Les fouilles archéologiques menées depuis 1998 à [[Biesheim]] et [[Kunheim]]<ref group="N">Les fouilles du site d'Oedenburg, un camp de [[vexillation]] et un ''[[vicus]]'' situés sur les communes de [[Biesheim]] et de [[Kunheim]] dans le [[Haut-Rhin]], ont fourni une foule d'informations sur l'alimentation (fosses à déchets et [[latrine]]s) du {{s mini-|I|er}} au {{s-|III}} : orge, [[amidonnier]], épeautre, millet, noisette, lin, pavot, olive, chanvre, [[Amarante (plante)|amarante]], [[Arroche des jardins|arroche]], chou, lentille, pois, fève, carotte, endive, [[Portulaca oleracea|pourpier]], [[Cucurbitaceae|calebasse]], anis, poivre, aneth, coriandre, fraise des bois, prunelle, [[Crataegus azarolus|aubépine]], framboise, mûre, sureau, melon, concombre, figue, mûre, cerise, prune, pruneau, pêche et... raisin. Une partie de ces produits alimentaires sont importés (la totalité de l'approvisionnement en olive, calebasse, melon, figue, pêche et poivre ; on a même trouvé des [[Scomber japonicus|maquereaux]]). « On relèvera la découverte de raisin (''Vitis vinifera''). Outre des milliers de pépins, nous avons aussi trouvé des fragments du fruit. Les points noirs observés à leur surface montrent, selon une communication orale de J. Wiethold, qu’il pourrait s’agir de raisins secs. Certains pépins sont mal développés, caractère que l’on retrouve dans la vigne cultivée. À notre connaissance, il s’agit de trouvailles uniques. » Il n'est pas fait mention de pressoir. Source : {{pdf}} {{lien web|auteur=[[Michel Reddé]] et al. |url=http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/galia_0016-4119_2005_num_62_1_3070 |titre=Oedenburg, une agglomération d'époque romaine sur le Rhin supérieur |site=persee.fr }}, {{p.}}63.</ref> ont mis au jour des raisins datés par leur contexte du [[Haut Empire romain|Haut-Empire]]. Étant donné la romanisation particulièrement lente de la province de Germanie supérieure<ref group="N">Les cités de droit romain sont particulièrement rares dans la province de Germanie supérieure, avec au {{Ier siècle}} seulement les [[colonie romaine|colonies]] d’''[[Augusta Raurica]]'' ([[Augst]]) et de ''[[Noviodunum]]'' ([[Nyon]]), auxquels se rajoute sous les [[Flaviens]] celle d’''[[Aventicum]]'' ([[Avenches]]).</ref> et la faible [[densité de population]], la petite production locale ne peut subvenir au ravitaillement des troupes y stationnant, d'où le maintien des importations<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Werner|nom1=Eck|titre=La romanisation de la Germanie|lieu=Paris|éditeur=éditions errance|année=2007|pages totales=102|passage=67|isbn=978-2-87772-366-4}}.</ref>. |

||

À partir du début du {{IIIe siècle}}, la province est en partie conquise par les [[Alamans]], qui traversent régulièrement le [[Rhin]] pendant toute la période du [[Bas-Empire romain]] pour piller les villes et les campagnes. Au {{Ve siècle}}, l'Alsace fait partie du [[Royaume alaman|royaume des Alamans]], jusqu'à sa conquête par les [[Francs]]. |

À partir du début du {{IIIe siècle}}, la province est en partie conquise par les [[Alamans]], qui traversent régulièrement le [[Rhin]] pendant toute la période du [[Bas-Empire romain]] pour piller les villes et les campagnes. Au {{Ve siècle}}, l'Alsace fait partie du [[Royaume alaman|royaume des Alamans]], jusqu'à sa conquête par les [[Francs]]. |

||

| Ligne 42 : | Ligne 42 : | ||

=== Période moderne === |

=== Période moderne === |

||

Au {{XVIe siècle}}, la zone de production s'étendait sur une surface deux fois plus grande que le vignoble actuel. De nombreux bâtiments, encore conservés aujourd'hui et datant du début de la [[ |

Au {{XVIe siècle}}, la zone de production s'étendait sur une surface deux fois plus grande que le vignoble actuel. De nombreux bâtiments, encore conservés aujourd'hui et datant du début de la [[Renaissance]], attestent de cette période florissante. De cette époque date aussi la première tentative d'établissement d'une sorte d'appellation d'origine contrôlée : une association de vignerons de [[Riquewihr]] décida alors de la date officielle de début des vendanges, et définit les [[cépage]]s à planter. |

||

La [[guerre de Trente Ans]] mit fin à cette période faste et apporta dans la contrée la guerre, les pillages, la famine et la [[peste]]. Pratiquement tous les vignobles furent détruits. Après la fin de la guerre, la viticulture se reconstruisit, et la superficie plantée remonta jusqu'à {{unité|30000|hectares}} en [[1828]]. |

La [[guerre de Trente Ans]] mit fin à cette période faste et apporta dans la contrée la guerre, les pillages, la famine et la [[peste]]. Pratiquement tous les vignobles furent détruits. Après la fin de la guerre, la viticulture se reconstruisit, et la superficie plantée remonta jusqu'à {{unité|30000|hectares}} en [[1828]]. |

||

| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||

=== Période contemporaine === |

=== Période contemporaine === |

||

[[Fichier:Alsace 1884.jpg|thumb|Étiquette alsacienne du millésime 1884.]] |

[[Fichier:Alsace 1884.jpg|thumb|Étiquette alsacienne du millésime 1884.]] |

||

[[Fichier:Le vin de la revanche.jpg|thumb|« |

[[Fichier:Le vin de la revanche.jpg|thumb|« Le vin de la revanche », une du ''[[Le Petit Journal (quotidien)|Petit Journal]]'' du 14 septembre 1919.]] |

||

En conséquence de la défaite française lors de la [[Guerre franco-allemande de 1870|guerre de 1870-1871]], la [[Troisième République (France)|République française]] cède une partie de son territoire à l'[[Empire allemand]], ce qui fait que de 1871 à 1918 l'[[Alsace]] fait partie de l'[[Empire allemand]] avec la [[Moselle (département)|Moselle]] sous le nom de ''{{langue|de|[[Reichsland Elsass-Lothringen]]}}''. Pendant cette période, le pays était la plus grande région viticole allemande<ref>Rudolf Nickenig, ''100 Jahre Deutscher Weinbauverband'', [[Renate Schoene|Schriften zur Weingeschichte]] Nr. 181, Wiesbaden, 2013.</ref>. Le volume de production est privilégié au détriment de la qualité. De plus, avec les ravages causés par le [[phylloxéra]] et le [[mildiou]], le développement des transports ferroviaires bon marché et de la consommation croissante de bière, le vignoble se rétrécit à une superficie de {{unité|9500|hectares}}, dont {{unité|7500}} dans l'actuelle appellation [[alsace (AOC)|alsace]]. |

En conséquence de la défaite française lors de la [[Guerre franco-allemande de 1870|guerre de 1870-1871]], la [[Troisième République (France)|République française]] cède une partie de son territoire à l'[[Empire allemand]], ce qui fait que de 1871 à 1918 l'[[Alsace]] fait partie de l'[[Empire allemand]] avec la [[Moselle (département)|Moselle]] sous le nom de ''{{langue|de|[[Reichsland Elsass-Lothringen]]}}''. Pendant cette période, le pays était la plus grande région viticole allemande<ref>Rudolf Nickenig, ''100 Jahre Deutscher Weinbauverband'', [[Renate Schoene|Schriften zur Weingeschichte]] Nr. 181, Wiesbaden, 2013.</ref>. Le volume de production est privilégié au détriment de la qualité. De plus, avec les ravages causés par le [[phylloxéra]] et le [[mildiou]], le développement des transports ferroviaires bon marché et de la consommation croissante de bière, le vignoble se rétrécit à une superficie de {{unité|9500|hectares}}, dont {{unité|7500}} dans l'actuelle appellation [[alsace (AOC)|alsace]]. |

||

En {{date||novembre|1918}}, l'[[Alsace]] est occupée par l'armée française, puis cédée à la [[Troisième République (France)|France]] par le [[traité de Versailles]] le {{date-|28 juin 1919}}. En raison du maintien du [[Droit local en Alsace et en Moselle|droit local]] (correspondant aux lois françaises antérieures à 1871 et aux lois allemandes de 1871 à 1918), l'[[Alsace]] a un statut à part au sein des vignobles français, car la loi allemande du {{date-|7 avril 1909}} sur les vins y est appliquée jusqu'à la fin de la [[Seconde Guerre mondiale]]. La situation évolue par l'ordonnance du {{date|2|novembre|1945}}<ref name=ordo2nov1945/>, qui définit une appellation d'origine « vins d'Alsace » ou « alsace », encadrée tardivement comme [[appellation d'origine contrôlée]] par un décret du {{date|3|octobre|1962}}<ref>Décret du 3 octobre 1962 concernant l'appellation contrôlée vins d'Alsace ou alsace : obligation de mentionner appellation contrôlée sur les vins d'Alsace, publié au {{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19621007&numTexte=&pageDebut=09736&pageFin= |titre=''JORF'' du 7 octobre 1962 |site= |

En {{date||novembre|1918}}, l'[[Alsace]] est occupée par l'armée française, puis cédée à la [[Troisième République (France)|France]] par le [[traité de Versailles]] le {{date-|28 juin 1919}}. En raison du maintien du [[Droit local en Alsace et en Moselle|droit local]] (correspondant aux lois françaises antérieures à 1871 et aux lois allemandes de 1871 à 1918), l'[[Alsace]] a un statut à part au sein des vignobles français, car la loi allemande du {{date-|7 avril 1909}} sur les vins y est appliquée jusqu'à la fin de la [[Seconde Guerre mondiale]]. La situation évolue par l'ordonnance du {{date|2|novembre|1945}}<ref name=ordo2nov1945/>, qui définit une appellation d'origine « vins d'Alsace » ou « alsace », encadrée tardivement comme [[appellation d'origine contrôlée]] par un décret du {{date|3|octobre|1962}}<ref>Décret du 3 octobre 1962 concernant l'appellation contrôlée vins d'Alsace ou alsace : obligation de mentionner appellation contrôlée sur les vins d'Alsace, publié au {{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19621007&numTexte=&pageDebut=09736&pageFin= |titre=''JORF'' du 7 octobre 1962 |site=legifrance.gouv.fr |brisé le = 2024-02-15}}.</ref>, après négociation avec le [[comité interprofessionnel du vin d'Alsace]] (CIVA), créé pour l'occasion (décret du {{date|22|avril|1963}}). |

||

Le décret du {{date|30|juin|1971}}<ref>{{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19710711&pageDebut=06871&pageFin=06872 |titre=Décret {{n°}}71-554 du 30 juin 1971 concernant l'appellation contrôlée « |

Le décret du {{date|30|juin|1971}}<ref>{{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19710711&pageDebut=06871&pageFin=06872 |titre=Décret {{n°}}71-554 du 30 juin 1971 concernant l'appellation contrôlée « Vin d'Alsace » ou « Alsace » |site=legifrance.gouv.fr |brisé le = 2024-02-15}}.</ref> fait apparaître les AOC de [[vins de cépage]]. |

||

S'y sont rajoutées les appellations [[alsace grand cru]] (décret du {{date|20|novembre|1975}}<ref>Décret du 20 novembre 1975 relatif à l'appellation alsace grand cru, publié au {{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19751125&pageDebut=12072&pageFin=&pageCourante=12072 |titre=''JORF'' du 25 novembre 1975 |site= |

S'y sont rajoutées les appellations [[alsace grand cru]] (décret du {{date|20|novembre|1975}}<ref>Décret du 20 novembre 1975 relatif à l'appellation alsace grand cru, publié au {{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19751125&pageDebut=12072&pageFin=&pageCourante=12072 |titre=''JORF'' du 25 novembre 1975 |site=legifrance.gouv.fr |brisé le = 2024-02-15}}.</ref>) et [[crémant d'Alsace]] (décret du {{date|24|août|1976}}<ref>Décret du 24 août 1976 relatif à l'appellation crémant d'Alsace, publié au {{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/jopdf/common/jo_pdf.jsp?numJO=0&dateJO=19760828&numTexte=&pageDebut=05211&pageFin= |titre=''JORF'' du 28 août 1976 |site=legifrance.gouv.fr |brisé le = 2024-02-15}}.</ref>). |

||

Les efforts sont depuis plutôt orientés vers la production de vins de meilleure qualité, la communication commençant à insister sur la notion de [[terroir viticole|terroir]]. Allant dans ce sens, le décret de 2011 prévoit onze dénominations géographiques au sein de l'appellation [[Alsace (AOC)|alsace]], tandis que les {{nombre|51|dénominations}} géographiques de l'appellation [[alsace grand cru]] deviennent autant d'appellations partageant le même cahier des charges<ref name="loi"/>. |

Les efforts sont depuis plutôt orientés vers la production de vins de meilleure qualité, la communication commençant à insister sur la notion de [[terroir viticole|terroir]]. Allant dans ce sens, le décret de 2011 prévoit onze dénominations géographiques au sein de l'appellation [[Alsace (AOC)|alsace]], tandis que les {{nombre|51|dénominations}} géographiques de l'appellation [[alsace grand cru]] deviennent autant d'appellations partageant le même cahier des charges<ref name="loi"/>. |

||

| Ligne 64 : | Ligne 64 : | ||

== Situation géographique == |

== Situation géographique == |

||

[[Fichier:Vignobles alsace-fr.svg|vignette|353x353px|Carte de distribution des vignes en Alsace.]] |

[[Fichier:Vignobles alsace-fr.svg|vignette|353x353px|Carte de distribution des vignes en Alsace.]] |

||

Le vignoble s'étend sur toute la longueur de l'[[Alsace]], le long d'un axe orienté du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Les extrémités sont au nord à [[Wissembourg]] (dans le département du [[Bas-Rhin]]) sur la [[Frontière entre l'Allemagne et la France|frontière franco-allemande]] (le vignoble se poursuit dans le [[Palatinat rhénan]]) et au sud à [[Leimbach (Haut-Rhin)|Leimbach]] près de [[Thann]] (département du [[Haut-Rhin]]). L'ensemble forme une mince bande de plus d'une centaine de kilomètres de long<ref group="N">Il y a {{unité|153|kilomètres}} à vol d'oiseau entre l'extrémité du vignoble au nord de [[Wissembourg]] et les dernières parcelles à [[Leimbach (Haut-Rhin)|Leimbach]], mais le vignoble n'est pas continue.</ref> pour une largeur allant de {{unité/2|1.5|à=3|kilomètres}}. L'ensemble de la zone de production est parcourue, sur une longueur de {{unité|170|kilomètres}}<ref>{{Lien web|langue=fr-fr|titre=Route des vins Alsace - Vinotrip|url=https://www.vinotrip.com/fr/route-des-vins-alsace|site= |

Le vignoble s'étend sur toute la longueur de l'[[Alsace]], le long d'un axe orienté du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Les extrémités sont au nord à [[Wissembourg]] (dans le département du [[Bas-Rhin]]) sur la [[Frontière entre l'Allemagne et la France|frontière franco-allemande]] (le vignoble se poursuit dans le [[Palatinat rhénan]]) et au sud à [[Leimbach (Haut-Rhin)|Leimbach]] près de [[Thann]] (département du [[Haut-Rhin]]). L'ensemble forme une mince bande de plus d'une centaine de kilomètres de long<ref group="N">Il y a {{unité|153|kilomètres}} à vol d'oiseau entre l'extrémité du vignoble au nord de [[Wissembourg]] et les dernières parcelles à [[Leimbach (Haut-Rhin)|Leimbach]], mais le vignoble n'est pas continue.</ref> pour une largeur allant de {{unité/2|1.5|à=3|kilomètres}}. L'ensemble de la zone de production est parcourue, sur une longueur de {{unité|170|kilomètres}}<ref>{{Lien web|langue=fr-fr|titre=Route des vins Alsace - Vinotrip|url=https://www.vinotrip.com/fr/route-des-vins-alsace|site=vinotrip.com|consulté le=2018-02-13}}.</ref>, par la [[route des vins d'Alsace]]. |

||

Il s'agit d'un vignoble de piedmont, à cheval sur les collines sous-vosgiennes (les contreforts orientaux des [[Massif des Vosges|Vosges]]) et la [[Plaine d'Alsace|plaine du Rhin]]. Les vignes s'y développent entre environ {{unité|170|mètres}} d'altitude (point le plus bas autour de [[Dambach-la-Ville]], en [[plaine d'Alsace]]) et {{unité|478|mètres}} (limite supérieure de la culture viticole en Alsace à [[Osenbach]], {{unité|467|mètres}} d'altitude en haut du [[Rangen (grand cru)|Rangen]]). La protection des Vosges entraine une semi-[[aridité]], l'[[Exposition (géographie)|exposition]] majoritaire vers l'est favorise la maturité du raisin tandis que les pentes assurent le [[Drainage agricole|drainage]]. |

Il s'agit d'un vignoble de piedmont, à cheval sur les collines sous-vosgiennes (les contreforts orientaux des [[Massif des Vosges|Vosges]]) et la [[Plaine d'Alsace|plaine du Rhin]]. Les vignes s'y développent entre environ {{unité|170|mètres}} d'altitude (point le plus bas autour de [[Dambach-la-Ville]], en [[plaine d'Alsace]]) et {{unité|478|mètres}} (limite supérieure de la culture viticole en Alsace à [[Osenbach]], {{unité|467|mètres}} d'altitude en haut du [[Rangen (grand cru)|Rangen]]). La protection des Vosges entraine une semi-[[aridité]], l'[[Exposition (géographie)|exposition]] majoritaire vers l'est favorise la maturité du raisin tandis que les pentes assurent le [[Drainage agricole|drainage]]. |

||

| Ligne 72 : | Ligne 72 : | ||

La [[Route des vins d'Alsace|route des vins]] est l'une des plus anciennes routes des vins de France. Son itinéraire, où les villages typiques organisent des fêtes du vin et des vendanges, sillonne l'Alsace du nord au sud sur {{unité|170|km}}. |

La [[Route des vins d'Alsace|route des vins]] est l'une des plus anciennes routes des vins de France. Son itinéraire, où les villages typiques organisent des fêtes du vin et des vendanges, sillonne l'Alsace du nord au sud sur {{unité|170|km}}. |

||

Seules 67 des {{unité|119|communes}} alsaciennes productrices sont sur le trajet de la route des vins d'Alsace telle que définie en {{date-|mai 1953}} (date de son inauguration). Cet itinéraire touristique passe à proximité de plus de |

Seules 67 des {{unité|119|communes}} alsaciennes productrices sont sur le trajet de la route des vins d'Alsace telle que définie en {{date-|mai 1953}} (date de son inauguration). Cet itinéraire touristique passe à proximité de plus de huit cents domaines viticoles et 48 des {{unité|51|[[alsace grand cru|grands crus]]}}, traversant les départements du [[Bas-Rhin]] et du [[Haut-Rhin]], depuis [[Marlenheim]] au nord jusqu'à [[Thann]] au sud. |

||

[[Colmar]] accueille une école viticole et un institut (l’[[Chrétien Oberlin|institut viticole Oberlin]]), [[Rouffach]] un lycée viticole, tous trois œuvrant à l'amélioration des pratiques viticoles en Alsace. |

[[Colmar]] accueille une école viticole et un institut (l’[[Chrétien Oberlin|institut viticole Oberlin]]), [[Rouffach]] un lycée viticole, tous trois œuvrant à l'amélioration des pratiques viticoles en Alsace. |

||

| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||

La [[plaine d'Alsace]] occupe la partie sud du [[fossé rhénan]], né d'un effondrement durant l'[[Oligocène]] et le [[Miocène]] (33 à {{unité|5|millions}} d'années). Le vignoble est établi sur le [[piémont (géographie)|piémont]] du [[massif des Vosges]], sur la zone de fracture. Cette localisation explique la variété des sous-sols et leur succession en véritable mosaïque : [[calcaire]]s, [[granite]]s, [[schistes]], [[gneiss]] ou [[Grès (géologie)|grès]]. Généralement, le haut des pentes des collines sous-vosgiennes est constitué des roches anciennes, [[Roche plutonique|plutoniques]] et [[Roche métamorphique|métamorphiques]] tels que du [[granite]], du [[gneiss]] ou de l'[[ardoise]]. Les parcelles de vignes y sont très pentues, montant jusqu'à {{unité|478|mètres}} d'altitude (à [[Osenbach]]). Le bas des coteaux est formé des [[Strate (géologie)|couches]] de [[calcaire]]s ou de [[marne (roche)|marne]] recouvertes par du [[lœss]], où le relief est moins accentué. Les différentes appellations [[alsace grand cru]] sont toutes localisées sur ces pentes. |

La [[plaine d'Alsace]] occupe la partie sud du [[fossé rhénan]], né d'un effondrement durant l'[[Oligocène]] et le [[Miocène]] (33 à {{unité|5|millions}} d'années). Le vignoble est établi sur le [[piémont (géographie)|piémont]] du [[massif des Vosges]], sur la zone de fracture. Cette localisation explique la variété des sous-sols et leur succession en véritable mosaïque : [[calcaire]]s, [[granite]]s, [[schistes]], [[gneiss]] ou [[Grès (géologie)|grès]]. Généralement, le haut des pentes des collines sous-vosgiennes est constitué des roches anciennes, [[Roche plutonique|plutoniques]] et [[Roche métamorphique|métamorphiques]] tels que du [[granite]], du [[gneiss]] ou de l'[[ardoise]]. Les parcelles de vignes y sont très pentues, montant jusqu'à {{unité|478|mètres}} d'altitude (à [[Osenbach]]). Le bas des coteaux est formé des [[Strate (géologie)|couches]] de [[calcaire]]s ou de [[marne (roche)|marne]] recouvertes par du [[lœss]], où le relief est moins accentué. Les différentes appellations [[alsace grand cru]] sont toutes localisées sur ces pentes. |

||

Enfin, la plaine est composée d'une épaisse couche d'[[alluvions]] déposées par le [[Rhin]] ([[Limon (roche)|limon]] et graviers), c'est une zone beaucoup plus fertile que les deux premières, avec une importante [[nappe phréatique]] à moins de cinq mètres de profondeur<ref>{{lien web |url=http://www.aprona.net/ |titre=Présentation de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace |site= |

Enfin, la plaine est composée d'une épaisse couche d'[[alluvions]] déposées par le [[Rhin]] ([[Limon (roche)|limon]] et graviers), c'est une zone beaucoup plus fertile que les deux premières, avec une importante [[nappe phréatique]] à moins de cinq mètres de profondeur<ref>{{lien web |url=http://www.aprona.net/ |titre=Présentation de la nappe phréatique de la plaine d'Alsace |site=aprona.net}}, proposant aussi une [http://carto.aprona.net carte avec indication de la profondeur de la nappe].</ref>. Les appellations [[alsace (AOC)|alsace]] et [[crémant d'Alsace]] y sont pour l'essentiel produit sur ces sols. |

||

=== Climatologie === |

=== Climatologie === |

||

| Ligne 90 : | Ligne 90 : | ||

{{Climat |

{{Climat |

||

|titre=Relevés à Strasbourg 1961-1990 |

|titre=Relevés à Strasbourg 1961-1990 |

||

|source=www.infoclimat.fr : Strasbourg (1961-1990)<ref>{{lien web |url=http://www.infoclimat.fr/climatologie/index.php?s=07190 |titre=Archives climatologiques mensuelles de Strasbourg de 1961 à 1990 |site= |

|source=www.infoclimat.fr : Strasbourg (1961-1990)<ref>{{lien web |url=http://www.infoclimat.fr/climatologie/index.php?s=07190 |titre=Archives climatologiques mensuelles de Strasbourg de 1961 à 1990 |site=infoclimat.fr }}.</ref>. |

||

<!--température minimale moyenne (en °C)--> |

<!--température minimale moyenne (en °C)--> |

||

| Ligne 167 : | Ligne 167 : | ||

{{Climat |

{{Climat |

||

|titre=Relevés à Colmar 1961-1990 |

|titre=Relevés à Colmar 1961-1990 |

||

|source=www.infoclimat.fr : Colmar (1961-1990)<ref>{{lien web |url=http://www.infoclimat.fr/climatologie/index.php?s=07197 |titre=Archives climatologiques mensuelles de Colmar de 1961 à 1990 |site= |

|source=www.infoclimat.fr : Colmar (1961-1990)<ref>{{lien web |url=http://www.infoclimat.fr/climatologie/index.php?s=07197 |titre=Archives climatologiques mensuelles de Colmar de 1961 à 1990 |site=infoclimat.fr }}.</ref>. |

||

<!--température minimale moyenne (en °C)--> |

<!--température minimale moyenne (en °C)--> |

||

| Ligne 244 : | Ligne 244 : | ||

{{Climat |

{{Climat |

||

|titre=Relevés à Bâle-Mulhouse 1961-1990 |

|titre=Relevés à Bâle-Mulhouse 1961-1990 |

||

|source=www.infoclimat.fr : Bâle-Mulhouse (1961-1990)<ref>{{lien web |url=http://www.infoclimat.fr/climatologie/index.php?s=07299 |titre=Archives climatologiques mensuelles de Bâle-Mulhouse de 1961 à 1990 |site= |

|source=www.infoclimat.fr : Bâle-Mulhouse (1961-1990)<ref>{{lien web |url=http://www.infoclimat.fr/climatologie/index.php?s=07299 |titre=Archives climatologiques mensuelles de Bâle-Mulhouse de 1961 à 1990 |site=infoclimat.fr }}.</ref>. |

||

<!--température minimale moyenne (en °C)--> |

<!--température minimale moyenne (en °C)--> |

||

| Ligne 322 : | Ligne 322 : | ||

[[Fichier:Vigne du Koenisbourg.jpg|thumb|Vignoble du Koenigsbourg (avec [[Sélestat]] au troisième plan).]] |

[[Fichier:Vigne du Koenisbourg.jpg|thumb|Vignoble du Koenigsbourg (avec [[Sélestat]] au troisième plan).]] |

||

[[Fichier:Vignoble vu depuis Kaisersberg.jpg|thumb|Vignoble vu depuis [[Kaysersberg]].]] |

[[Fichier:Vignoble vu depuis Kaisersberg.jpg|thumb|Vignoble vu depuis [[Kaysersberg]].]] |

||

La surface du vignoble est de {{unité|15527|[[hectare]]s}} en 2013, soit une taille modeste en comparaison des principaux vignobles français. Ce chiffre est à peu près stable autour de {{unité|15500|ha}} depuis 2008, après des décennies de croissance. La surface plantée était selon le recensement agricole de 2000 de {{unité|15197|[[hectare]]s}}, à raison de {{unité|8793|hectares}} de vignes ([[Appellation d'origine contrôlée|AOC]]+[[Vin de table|VDT]]) dans le [[Haut-Rhin]] et {{unité|6404|hectares}} dans le [[Bas-Rhin]] en [[2000]], y compris les vignes à [[raisin de table]] (quantité négligeable en Alsace), mais sans compter les [[Pépinière viticole|pépinières]] et les vignes-mères de [[porte-greffe]]s<ref>{{lien web |url=http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ra2000/resdep68.pdf |format=pdf |titre=recensement agricole 2000 |site= |

La surface du vignoble est de {{unité|15527|[[hectare]]s}} en 2013, soit une taille modeste en comparaison des principaux vignobles français. Ce chiffre est à peu près stable autour de {{unité|15500|ha}} depuis 2008, après des décennies de croissance. La surface plantée était selon le recensement agricole de 2000 de {{unité|15197|[[hectare]]s}}, à raison de {{unité|8793|hectares}} de vignes ([[Appellation d'origine contrôlée|AOC]]+[[Vin de table|VDT]]) dans le [[Haut-Rhin]] et {{unité|6404|hectares}} dans le [[Bas-Rhin]] en [[2000]], y compris les vignes à [[raisin de table]] (quantité négligeable en Alsace), mais sans compter les [[Pépinière viticole|pépinières]] et les vignes-mères de [[porte-greffe]]s<ref>{{lien web |url=http://agreste.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/ra2000/resdep68.pdf |format=pdf |titre=recensement agricole 2000 |site=agreste.agriculture.gouv.fr }}.</ref>. En 2012, les {{unité|15500|hectares}} de vignes se répartissent à raison de {{unité|8900}} dans le Haut-Rhin et de {{unité|6600}} dans le Bas-Rhin<ref name="chiffres_2012"/>. |

||

{| class="wikitable alternance centre" |

{| class="wikitable alternance centre" |

||

|+ Superficies viticole en Alsace, en [[hectare]]s<ref name="kit_2014">{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET_2013.pdf |format=pdf |auteur=Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) |titre=Le vignoble d'Alsace en quelques chiffres |site= |

|+ Superficies viticole en Alsace, en [[hectare]]s<ref name="kit_2014">{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET_2013.pdf |format=pdf |auteur=Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace (CIVA) |titre=Le vignoble d'Alsace en quelques chiffres |site=vinsalsace.com |année=2014 |passage=2 }}.</ref> |

||

|- |

|- |

||

| |

| |

||

| Ligne 353 : | Ligne 353 : | ||

Les [[muscat]]s ({{unité|351|hectares}} en 2009), c'est-à-dire du [[muscat blanc à petits grains]] B, du [[muscat rose à petits grains]] Rs et du [[muscat Ottonel]] B, produisent un vin au fruité très caractéristique mais sec, contrairement aux vins de muscat méridionaux. |

Les [[muscat]]s ({{unité|351|hectares}} en 2009), c'est-à-dire du [[muscat blanc à petits grains]] B, du [[muscat rose à petits grains]] Rs et du [[muscat Ottonel]] B, produisent un vin au fruité très caractéristique mais sec, contrairement aux vins de muscat méridionaux. |

||

Le [[Chardonnay (cépage)|chardonnay]] B ({{unité|141|hectares}}), le [[Chasselas (cépage)|chasselas]] B ({{unité|97|hectares}} en 2009) et le [[savagnin]] Rs ({{unité|43|hectares}} en 2009), ce dernier étant un cousin du gewurztraminer appelé localement klevener de Heiligenstein, sont devenus confidentiels<ref>{{pdf}} {{lien web |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET-6.pdf |titre=Tableau d'évolution des surfaces en production par cépage ({{p.}}3) |site= |

Le [[Chardonnay (cépage)|chardonnay]] B ({{unité|141|hectares}}), le [[Chasselas (cépage)|chasselas]] B ({{unité|97|hectares}} en 2009) et le [[savagnin]] Rs ({{unité|43|hectares}} en 2009), ce dernier étant un cousin du gewurztraminer appelé localement klevener de Heiligenstein, sont devenus confidentiels<ref>{{pdf}} {{lien web |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET-6.pdf |titre=Tableau d'évolution des surfaces en production par cépage ({{p.}}3) |site=vinsalsace.com }}.</ref>. Le [[chasselas (cépage)|chasselas]] est surtout consommé comme raisin de table et n'est que très rarement vinifié. La [[roussanne]] est un cépage {{référence nécessaire|récemment introduit dans le vignoble}} par quelques jeunes vignerons novateurs. Ces vins issus de roussanne ne ressemblent pas aux autres vins d'Alsace, on peut les comparer à des [[Vignoble de la vallée du Rhône|vins de la vallée du Rhône]] ([[Saint-péray (AOC)|saint-péray]]). |

||

=== Méthodes culturales === |

=== Méthodes culturales === |

||

| Ligne 363 : | Ligne 363 : | ||

Depuis les années 1990, le rendement annuel à l'hectare autorisé dans l'appellation [[alsace (AOC)|alsace]] est passé à 80 hectolitres par hectare, avec un plafond de + 10 % (soit un rendement plafond de {{nombre|88|hectolitres}} par hectare). Les rendements pour le [[Crémant d'Alsace|crémant]] sont de {{nombre|80|hectolitres}} par hectare, avec un butoir à {{nombre|100|hectolitres}} par hectare. Les conditions de production sont plus drastiques pour les appellations [[alsace grand cru]], dont le rendement a été limité à {{nombre|55|hectolitres}} par hectare, avec butoir à {{nombre|66|hectolitres}} par hectare. |

Depuis les années 1990, le rendement annuel à l'hectare autorisé dans l'appellation [[alsace (AOC)|alsace]] est passé à 80 hectolitres par hectare, avec un plafond de + 10 % (soit un rendement plafond de {{nombre|88|hectolitres}} par hectare). Les rendements pour le [[Crémant d'Alsace|crémant]] sont de {{nombre|80|hectolitres}} par hectare, avec un butoir à {{nombre|100|hectolitres}} par hectare. Les conditions de production sont plus drastiques pour les appellations [[alsace grand cru]], dont le rendement a été limité à {{nombre|55|hectolitres}} par hectare, avec butoir à {{nombre|66|hectolitres}} par hectare. |

||

Le [[Rendement viticole|rendement]] réellement pratiqué en 2009 est en moyenne de {{unité|74.9|hectolitres}} par hectare pour l'ensemble des trois appellations alsaciennes<ref>{{unité|1166903|hectolitres}} divisés par {{unité|15570|hectares}}. Source : {{pdf}} {{lien web |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET-6.pdf |titre=Le vignoble d'Alsace en quelques chiffres |site= |

Le [[Rendement viticole|rendement]] réellement pratiqué en 2009 est en moyenne de {{unité|74.9|hectolitres}} par hectare pour l'ensemble des trois appellations alsaciennes<ref>{{unité|1166903|hectolitres}} divisés par {{unité|15570|hectares}}. Source : {{pdf}} {{lien web |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET-6.pdf |titre=Le vignoble d'Alsace en quelques chiffres |site=vinsalsace.com }}.</ref>. Ces rendements sont supérieurs à ceux pratiqués dans les autres vignobles français, où la moyenne pour l'ensemble des [[Appellation d'origine contrôlée|AOC]] est d'environ {{unité|50|hectolitres}} par hectare en [[2009]]<ref>{{lien web |url=http://agreste.maapar.lbn.fr/ReportFolders/ReportFolders.aspx |titre=Tableau des statistiques agricoles annuelles sur la production de vins en France, (données provisoires pour 2009) |site=agreste.maapar.lbn.fr }}.</ref>. |

||

== Vins == |

== Vins == |

||

| Ligne 379 : | Ligne 379 : | ||

|} |

|} |

||

Le total de la production viticole alsacienne varie chaque année en fonction des conditions climatiques. Par exemple, les trois dernières mauvaises récoltes (en termes de volume) correspondent à la [[Canicule européenne de 2003|canicule de 2003]] qui en plus de la sécheresse a grillé les raisins (record avec {{tmp|40.9|°C}} à [[Colmar]] le {{date-|13 août 2003}} ; le [[ban des vendanges]] est levé dès le {{date-|25 août 2003}} pour le [[Crémant d'Alsace|crémant]] et le {{date-|8 septembre}} pour l'[[Alsace (AOC)|alsace]]), au dur hiver 2009-2010 ({{tmp|-20|°C}} à Colmar le {{date-|19 décembre 2009}}) et au manque d'ensoleillement de l'été 2010 qui a retardé la maturité (ban levé le {{date-|13 septembre 2010}} pour le crémant et seulement le 27 pour l'alsace)<ref>{{lien web |auteur=CIVA |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/1969-2013_MILLESIME_FR.pdf |format=pdf |titre=Millésimes 1969 à 2012 |site= |

Le total de la production viticole alsacienne varie chaque année en fonction des conditions climatiques. Par exemple, les trois dernières mauvaises récoltes (en termes de volume) correspondent à la [[Canicule européenne de 2003|canicule de 2003]] qui en plus de la sécheresse a grillé les raisins (record avec {{tmp|40.9|°C}} à [[Colmar]] le {{date-|13 août 2003}} ; le [[ban des vendanges]] est levé dès le {{date-|25 août 2003}} pour le [[Crémant d'Alsace|crémant]] et le {{date-|8 septembre}} pour l'[[Alsace (AOC)|alsace]]), au dur hiver 2009-2010 ({{tmp|-20|°C}} à Colmar le {{date-|19 décembre 2009}}) et au manque d'ensoleillement de l'été 2010 qui a retardé la maturité (ban levé le {{date-|13 septembre 2010}} pour le crémant et seulement le 27 pour l'alsace)<ref>{{lien web |auteur=CIVA |url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/1969-2013_MILLESIME_FR.pdf |format=pdf |titre=Millésimes 1969 à 2012 |site=vinsalsace.com }}.</ref> et au printemps 2013 trop frais qui a retardé la [[floraison]] (levée du ban le {{date-|19 septembre 2013}} pour le crémant, le 30 pour l'alsace et le {{date-|7 octobre}} pour le riesling et le gewurztraminer)<ref>{{lien web |auteur=CIVA |url=http://www.vinsalsace.com/les-vins-d-alsace/fiches-millesimes/millesime-art38.html |titre=Millésime 2013 en Alsace : la petite récolte assure la bonne année ! |site=vinsalsace.com |brisé le = 2024-02-15}}.</ref>. |

||

=== Vinification === |

=== Vinification === |

||

| Ligne 388 : | Ligne 388 : | ||

À l'arrivée au [[Chai (viticulture)|chai]], le raisin est [[foulage (vin)|foulé]] et pressé pour séparer le [[moût]] du [[marc de raisin]]. Les [[Pressoir à vin|pressoirs]] pneumatiques remplacent progressivement les pressoirs horizontaux à plateau. Le moût est mis en cuve en [[stabulation (vinification)|stabulation]] pour le dépôt des [[Bourbe (vin)|bourbes]]. Le [[soutirage]] du jus clair est le [[débourbage]]. Les bourbes peuvent être filtrées pour donner aussi un bon vin. La [[fermentation alcoolique]] débute sous l'action de [[levure sauvage|levures indigènes]] ou de [[levure]]s sélectionnées introduites lors du [[Levurage (vinification)|levurage]]. Cette opération transforme le sucre du raisin en [[éthanol]]. La maîtrise de la température de fermentation par un système de réfrigération permet d'exprimer le potentiel aromatique du produit. |

À l'arrivée au [[Chai (viticulture)|chai]], le raisin est [[foulage (vin)|foulé]] et pressé pour séparer le [[moût]] du [[marc de raisin]]. Les [[Pressoir à vin|pressoirs]] pneumatiques remplacent progressivement les pressoirs horizontaux à plateau. Le moût est mis en cuve en [[stabulation (vinification)|stabulation]] pour le dépôt des [[Bourbe (vin)|bourbes]]. Le [[soutirage]] du jus clair est le [[débourbage]]. Les bourbes peuvent être filtrées pour donner aussi un bon vin. La [[fermentation alcoolique]] débute sous l'action de [[levure sauvage|levures indigènes]] ou de [[levure]]s sélectionnées introduites lors du [[Levurage (vinification)|levurage]]. Cette opération transforme le sucre du raisin en [[éthanol]]. La maîtrise de la température de fermentation par un système de réfrigération permet d'exprimer le potentiel aromatique du produit. |

||

La fermentation achevée, le vin est soutiré afin d'éliminer les [[Lie (boisson)|lie]]s. La [[fermentation malolactique]] n'est généralement pas réalisée, bloquée par un [[Dioxyde de soufre en œnologie|sulfitage du vin]]. Ce dernier peut être stocké en cuve pour le préparer à l'embouteillage ou élevé en [[barrique]] ou [[Foudre (récipient)|foudre]]s de bois de chêne. Le vin est soutiré, filtré et stabilisé avant le conditionnement exclusivement en [[Bouteille de vin|bouteilles]]<ref name=loi1972>{{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864835 |titre=Loi {{n°}}72-628 du 5 juillet 1972 relative à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" |site= |

La fermentation achevée, le vin est soutiré afin d'éliminer les [[Lie (boisson)|lie]]s. La [[fermentation malolactique]] n'est généralement pas réalisée, bloquée par un [[Dioxyde de soufre en œnologie|sulfitage du vin]]. Ce dernier peut être stocké en cuve pour le préparer à l'embouteillage ou élevé en [[barrique]] ou [[Foudre (récipient)|foudre]]s de bois de chêne. Le vin est soutiré, filtré et stabilisé avant le conditionnement exclusivement en [[Bouteille de vin|bouteilles]]<ref name=loi1972>{{lien web |url=http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000864835 |titre=Loi {{n°}}72-628 du 5 juillet 1972 relative à la commercialisation des vins à appellation d'origine contrôlée "Vin d'Alsace" ou "Alsace" |site=legifrance.gouv.fr }}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=http://www.vinsalsace.com/les-vins-d-alsace/vinification/vinificationen-blanc/la-vinificationen-blanc-art39.html |titre=La vinification en blanc |site=vinsalsace.com |consulté le=16 février 2011|brisé le = 2024-02-15}}.</ref>. |

||

{| class="wikitable sortable centre" style="text-align:center;" |

{| class="wikitable sortable centre" style="text-align:center;" |

||

|+Tableau synthétique des étapes de la vinification en blanc |

|+Tableau synthétique des étapes de la vinification en blanc |

||

| Ligne 415 : | Ligne 415 : | ||

==== En rosé et en rouge ==== |

==== En rosé et en rouge ==== |

||

{{Article détaillé|vin rouge|vin rosé}} |

{{Article détaillé|vin rouge|vin rosé}} |

||

La coloration du [[moût]] nécessite une macération du grain de raisin dans le jus ; en effet, le [[Pinot noir (cépage)|pinot noir]] est un cépage rouge à jus blanc. Seule la pellicule comporte les [[anthocyanes]] colorantes. Dans le cas du [[vin rosé]], la macération ne dure que quelques heures. Elle est interrompue dès que la couleur désirée est atteinte. La suite de la vinification se fait de la même manière que pour la vinification en blanc<ref name="rouge">{{Lien web|url=http://www.vinsalsace.com/les-vins-d-alsace/vinification/vinification-en-rouge/la-vinificationen-rouge-et-en-rose-art40.html |titre=Vinification en rouge et en rosé |

La coloration du [[moût]] nécessite une macération du grain de raisin dans le jus ; en effet, le [[Pinot noir (cépage)|pinot noir]] est un cépage rouge à jus blanc. Seule la pellicule comporte les [[anthocyanes]] colorantes. Dans le cas du [[vin rosé]], la macération ne dure que quelques heures. Elle est interrompue dès que la couleur désirée est atteinte. La suite de la vinification se fait de la même manière que pour la vinification en blanc<ref name="rouge">{{Lien web|url=http://www.vinsalsace.com/les-vins-d-alsace/vinification/vinification-en-rouge/la-vinificationen-rouge-et-en-rose-art40.html |titre=Vinification en rouge et en rosé |site=vinsalsace.com |consulté le=16 février 2011|brisé le = 2024-02-15}}.</ref>. |

||

Dans le cas du [[vin rouge]], la macération dure le temps de la fermentation alcoolique. Outre la couleur, elle permet de solubiliser les [[tanin]]s. Le pressurage intervient à ce moment-là pour séparer le vin du marc de raisin<ref name="rouge"/>. Le vin subit alors la [[fermentation malolactique]]. Elle transforme l'[[acide malique]] à deux [[groupe carboxyle|groupes carboxyle]], en [[acide lactique]] qui n'en comporte qu'un. L'opération conduit à une désacidification naturelle du vin ; elle arrondit le vin, le rend plus souple et moins âpre. |

Dans le cas du [[vin rouge]], la macération dure le temps de la fermentation alcoolique. Outre la couleur, elle permet de solubiliser les [[tanin]]s. Le pressurage intervient à ce moment-là pour séparer le vin du marc de raisin<ref name="rouge"/>. Le vin subit alors la [[fermentation malolactique]]. Elle transforme l'[[acide malique]] à deux [[groupe carboxyle|groupes carboxyle]], en [[acide lactique]] qui n'en comporte qu'un. L'opération conduit à une désacidification naturelle du vin ; elle arrondit le vin, le rend plus souple et moins âpre. |

||

| Ligne 472 : | Ligne 472 : | ||

[[Fichier:Botrytis riesling.jpg|thumb|Baies de [[Riesling (cépage)|riesling]] B touchées par la [[pourriture noble]].]] |

[[Fichier:Botrytis riesling.jpg|thumb|Baies de [[Riesling (cépage)|riesling]] B touchées par la [[pourriture noble]].]] |

||

{{article détaillé|Vendanges tardives|Sélection de grains nobles}} |

{{article détaillé|Vendanges tardives|Sélection de grains nobles}} |

||

Depuis 1984<ref>{{lien web |url=http://www.inao.gouv.fr/public/produits/showTexte.php?ID_TEXTE_CONSOLIDE=1020 |titre=Décret du {{1er}} mars 1984 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées alsace et alsace grand cru |site= |

Depuis 1984<ref>{{lien web |url=http://www.inao.gouv.fr/public/produits/showTexte.php?ID_TEXTE_CONSOLIDE=1020 |titre=Décret du {{1er}} mars 1984 modifié relatif aux appellations d'origine contrôlées alsace et alsace grand cru |site=inao.gouv.fr |brisé le = 2024-02-15}}.</ref>, les vins d'[[appellation d'origine contrôlée]] [[alsace (AOC)|alsace]] et [[alsace grand cru]] peuvent être déclarés et présentés avec l'une des mentions [[vendanges tardives]] ou [[sélection de grains nobles]] s'ils correspondent à des conditions strictes (vendanges manuelles, teneurs en sucre minimales, vins issus uniquement des cépages [[Gewurztraminer (cépage)|gewurztraminer]], [[Pinot gris (cépage)|pinot gris]], [[Riesling (cépage)|riesling]] et [[muscat]]). |

||

[[Vendanges tardives]] ({{langue|de|''Spätlese''}} en allemand) indique que la vendange s'est faite au moment de la maturation optimale du raisin (pas forcément plus tard que la récolte normale), certaines baies pouvant se montrer atteintes de la pourriture noble ou [[botrytis]]. La dénomination s'applique aux principaux cépages, gewurztraminer, pinot gris, riesling ou muscat : ce sont alors des vins demi-secs. |

[[Vendanges tardives]] ({{langue|de|''Spätlese''}} en allemand) indique que la vendange s'est faite au moment de la maturation optimale du raisin (pas forcément plus tard que la récolte normale), certaines baies pouvant se montrer atteintes de la pourriture noble ou [[botrytis]]. La dénomination s'applique aux principaux cépages, gewurztraminer, pinot gris, riesling ou muscat : ce sont alors des vins demi-secs. |

||

L'indication [[sélection de grains nobles]] s'applique aux vins faits à partir de raisins atteint de [[pourriture noble]]. Ceux-ci sont produits les années chaudes : ce sont des vins doux et capiteux qui peuvent vieillir longtemps<ref>{{Lien web |titre=L’Alsace et ses vins |url=http://degustation.1098.fr/regions/france_alsace/ |site= |

L'indication [[sélection de grains nobles]] s'applique aux vins faits à partir de raisins atteint de [[pourriture noble]]. Ceux-ci sont produits les années chaudes : ce sont des vins doux et capiteux qui peuvent vieillir longtemps<ref>{{Lien web |titre=L’Alsace et ses vins |url=http://degustation.1098.fr/regions/france_alsace/ |site=degustation.1098.fr |date=25 janvier 2015 |consulté le=18 février 2015 |brisé le = 2024-02-15}}.</ref>. |

||

== Économie == |

== Économie == |

||

| Ligne 482 : | Ligne 482 : | ||

La vente des vins d'Alsace en [[Fût (récipient)|fûts]] ou autres [[Caisse-outre|caisses-outres]] est interdite, seule la commercialisation en bouteilles est autorisée<ref name=loi1972/>. Celles-ci, hautes et élancées, sont désignées sous le nom de [[Flûte d'Alsace|flûtes]] à cause de leur forme. |

La vente des vins d'Alsace en [[Fût (récipient)|fûts]] ou autres [[Caisse-outre|caisses-outres]] est interdite, seule la commercialisation en bouteilles est autorisée<ref name=loi1972/>. Celles-ci, hautes et élancées, sont désignées sous le nom de [[Flûte d'Alsace|flûtes]] à cause de leur forme. |

||

D'après le CIVA (le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace), la production annuelle en 2010 est de {{unité|1.15|million}} d'hectolitres ({{unité|150|millions}} de bouteilles dont 90 % de blancs) réalisée par {{unité|4700|producteurs}} de raisins, la commercialisation est faite par {{nombre|16|caves}} coopératives (38 %), {{nombre|50|négoces}} (42 %) et {{nombre|900|vignerons}} indépendants (20 %), la distribution se fait à 80 % par les circuits alimentaires (grandes et moyennes surfaces, commerces traditionnels, magasins spécialisés et [[Vente directe|ventes directes]]<ref>En moyenne 10 % dont 3 % aux touristes étrangers.</ref>), 20 % en restauration. Le vignoble d'Alsace représente 18 % de la production française de vins blancs AOC hors effervescents, 31 % des vins blancs AOC consommés à domicile hors effervescents en France, 30 % du marché des mousseux AOC (hors champagne) consommés à domicile sont les crémants d’Alsace. Le marché français représente 75 % des ventes, l'export se ventile en Europe (77 %), États-Unis (6 %), Canada (6 %) et Asie (4 %)<ref>{{pdf}} {{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/PRESENTATION_VA_F-internet-2011.pdf |titre=Les vins d'Alsace : chiffres du CIVA |site= |

D'après le CIVA (le Conseil interprofessionnel des vins d'Alsace), la production annuelle en 2010 est de {{unité|1.15|million}} d'hectolitres ({{unité|150|millions}} de bouteilles dont 90 % de blancs) réalisée par {{unité|4700|producteurs}} de raisins, la commercialisation est faite par {{nombre|16|caves}} coopératives (38 %), {{nombre|50|négoces}} (42 %) et {{nombre|900|vignerons}} indépendants (20 %), la distribution se fait à 80 % par les circuits alimentaires (grandes et moyennes surfaces, commerces traditionnels, magasins spécialisés et [[Vente directe|ventes directes]]<ref>En moyenne 10 % dont 3 % aux touristes étrangers.</ref>), 20 % en restauration. Le vignoble d'Alsace représente 18 % de la production française de vins blancs AOC hors effervescents, 31 % des vins blancs AOC consommés à domicile hors effervescents en France, 30 % du marché des mousseux AOC (hors champagne) consommés à domicile sont les crémants d’Alsace. Le marché français représente 75 % des ventes, l'export se ventile en Europe (77 %), [[États-Unis]] (6 %), Canada (6 %) et Asie (4 %)<ref>{{pdf}} {{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/PRESENTATION_VA_F-internet-2011.pdf |titre=Les vins d'Alsace : chiffres du CIVA |site=vinsalsace.com }}.</ref>{{,}}<ref>{{lien brisé|url=http://www.vinsalsace.com/IMG/pdf/KIT_PRODUCTION_COMPLET.pdf |titre=Le Vignoble d'Alsace en quelques chiffres}}.</ref>. |

||

Toujours d'après le CIVA, en 2018, la production s'établit à {{unité|1.18|million}} d'hectolitres ({{unité|121|millions}} de bouteilles dont 90 % de blancs, les cépages les plus produits étant le Pinot blanc, le Riesling et le Gewurztraminer) réalisée par {{unité|3812|producteurs}} de raisins. 74% de la commercialisation se fait en France, à 84% dans les circuits alimentaires (grandes et moyennes surfaces, commerces traditionnels, magasins spécialisés et [[Vente directe|ventes directes]]). L'Union Européenne représente 75% des exportations. L'AOC Alsace représente 70% de la production, et l'AOC Crémant d'Alsace 27%<ref>{{Lien web |

Toujours d'après le CIVA, en 2018, la production s'établit à {{unité|1.18|million}} d'hectolitres ({{unité|121|millions}} de bouteilles dont 90 % de blancs, les cépages les plus produits étant le Pinot blanc, le Riesling et le Gewurztraminer) réalisée par {{unité|3812|producteurs}} de raisins. 74% de la commercialisation se fait en France, à 84% dans les circuits alimentaires (grandes et moyennes surfaces, commerces traditionnels, magasins spécialisés et [[Vente directe|ventes directes]]). L'Union Européenne représente 75% des exportations. L'AOC Alsace représente 70% de la production, et l'AOC Crémant d'Alsace 27%<ref>{{Lien web|titre=Présentation Vins d'Alsace 2019|url=https://www.vinsalsace.com/assets/files/presse/367/presentation_va_2019_web6.pdf|date=|consulté le=04 février 2021}}.</ref>. |

||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

<gallery mode="packed" heights="200"> |

||

| Ligne 507 : | Ligne 507 : | ||

*''Vins d'Alsace : carte touristique'', Institut géographique nationale, Paris, 2006, carte 96 x {{unité|66|cm}} au 1/125000 {{ISBN|978-2-7585-0182-4}}. |

*''Vins d'Alsace : carte touristique'', Institut géographique nationale, Paris, 2006, carte 96 x {{unité|66|cm}} au 1/125000 {{ISBN|978-2-7585-0182-4}}. |

||

*Robert {{Lien|fr=Oz Clarke|lang=en|trad=Oz Clarke|texte=Oz Clarke}} et Margaret Rand, ''Guide des cépages'', éditions [[Gallimard]], Paris, 2005, 320 pages {{ISBN|2-74-241643-9}}. |

*Robert {{Lien|fr=Oz Clarke|lang=en|trad=Oz Clarke|texte=Oz Clarke}} et Margaret Rand, ''Guide des cépages'', éditions [[Gallimard]], Paris, 2005, 320 pages {{ISBN|2-74-241643-9}}. |

||

*''Petit Larousse des vins'', éditions Larousse, Paris, 2005 {{ISBN|2-03-560452-4}}. |

*''Petit Larousse des vins'', [[éditions Larousse]], Paris, 2005 {{ISBN|2-03-560452-4}}. |

||

*[[Jacques-Louis Delpal]], ''Les vins d'Alsace, une promenade viticole et les meilleures adresses'', éditions Artémis, Chamalières, 2004, 159 pages {{ISBN|978-2844162502}}. |

*[[Jacques-Louis Delpal]], ''Les vins d'Alsace, une promenade viticole et les meilleures adresses'', éditions Artémis, Chamalières, 2004, 159 pages {{ISBN|978-2844162502}}. |

||

*Serge Dubs et Denis Rizenthaler, ''Les grands crus d'Alsace'', éditions Serpenoise, Metz, 2002, 288 pages {{ISBN|2-87692-567-2}}. |

*Serge Dubs et Denis Rizenthaler, ''Les grands crus d'Alsace'', éditions Serpenoise, Metz, 2002, 288 pages {{ISBN|2-87692-567-2}}. |

||

| Ligne 527 : | Ligne 527 : | ||

== Liens externes == |

== Liens externes == |

||

=== Sites internet === |

=== Sites internet === |

||

*{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/fr/ |titre=site du CIVA (Comité interprofessionnel des vins d'Alsace) |site= |

*{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/fr/ |titre=site du CIVA (Comité interprofessionnel des vins d'Alsace) |site=vinsalsace.com }} : |

||

**{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/fr/carte/ |titre=Carte du vignoble d'Alsace }}. |

**{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/fr/carte/ |titre=Carte du vignoble d'Alsace }}. |

||

**{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/fr/vignoble-route-des-vins/annuaire-vignoble/ |titre=Annuaire des producteurs }}. |

**{{lien web|url=http://www.vinsalsace.com/fr/vignoble-route-des-vins/annuaire-vignoble/ |titre=Annuaire des producteurs }}. |

||

| Ligne 534 : | Ligne 534 : | ||

* [http://www.carto-mondo.fr/carte/carte-de-vins-dalsace Carte des vins d'Alsace, ''Larousse Gastronomique'' de Prosper Montagné, 1930]. |

* [http://www.carto-mondo.fr/carte/carte-de-vins-dalsace Carte des vins d'Alsace, ''Larousse Gastronomique'' de Prosper Montagné, 1930]. |

||

=== |

=== Vidéos === |

||

* {{lien vidéo |url=https://www.youtube.com/watch?v=T1w-EqjaMiw |titre=L'Alsace |chaine=[[Voyage (chaîne de télévision)|Voyage]] |émission=La Route des Vins |année=2002 |durée=52}}. |

* {{lien vidéo |url=https://www.youtube.com/watch?v=T1w-EqjaMiw |titre=L'Alsace |chaine=[[Voyage (chaîne de télévision)|Voyage]] |émission=La Route des Vins |année=2002 |durée=52}}. |

||

* {{lien vidéo |langue=en |url=https://www.youtube.com/watch?v=aD5zLAN8X9s |titre=The Wines of Alsace |chaine=GuildSomm |date=2016-12-27 |durée=10}}. |

* {{lien vidéo |langue=en |url=https://www.youtube.com/watch?v=aD5zLAN8X9s |titre=The Wines of Alsace |chaine=GuildSomm |date=2016-12-27 |durée=10}}. |

||

Version du 15 février 2024 à 16:20

| Alsace | |

Vignoble d'Alsace vu depuis Niedermorschwihr. | |

| Désignation(s) | Alsace |

|---|---|

| Appellation(s) principale(s) | alsace, alsace grand cru et crémant d'Alsace |

| Type d'appellation(s) | AOC-AOP |

| Reconnue depuis | 1945[1] |

| Pays | |

| Région parente | Alsace |

| Localisation | Bas-Rhin et Haut-Rhin |

| Climat | tempéré continental |

| Ensoleillement (moyenne annuelle) |

1 724 heures par an[N 1] |

| Superficie plantée | 15 527 hectares en 2013 |

| Nombre de domaines viticoles | 4 424 exploitations en 2010[2] |

| Cépages dominants | riesling B, pinot blanc B, gewurztraminer Rs, pinot gris G, pinot noir N et sylvaner B[N 2] |

| Vins produits | blancs, mousseux, rouges et rosés |

| Production | 1 166 903 hectolitres en 2009[3] |

| Rendement moyen à l'hectare | maximum variant selon l'appellation, de 55 hectolitres par hectare (alsace grand cru) à 80 hectolitres par hectare (crémant d'Alsace)[4] |

| modifier |

|

Le vignoble d'Alsace est une région viticole française. Il s'étire en une étroite bande sur presque toute la longueur de la collectivité européenne d'Alsace, entre le massif des Vosges et la plaine du Rhin.

Les vins produits sont essentiellement des blancs (sous les appellations alsace et alsace grand cru), des mousseux (appellation crémant d'Alsace), ainsi que quelques rosés et rouges (appellation alsace). Le vignoble produit également une eau-de-vie, le marc d'Alsace. La réputation de la production vinicole alsacienne s'appuie sur des vins parfois puissants en termes d'arômes, de sucre et d'alcool, notamment le gewurztraminer, le riesling et le pinot gris.

Histoire

Période antique

Les débuts de la viticulture en Alsace sont difficiles à dater. Si des sources archéologiques récentes la font remonter à la période romaine, les historiens plus anciens la limitent au haut Moyen Âge[5]. La région fait partie, de la fin du Ier siècle jusqu'à la crise du IIIe siècle, de la province de Germanie supérieure où se trouvent stationnées d'importantes forces militaires. La présence de ces garnisons, tout particulièrement celles composées d'un camp légionnaire situé le long du Rhin[N 3], nécessite l'importation de vin en provenance d'Hispanie puis de Narbonnaise. Ces besoins ont stimulé la naissance de la viticulture, notamment dans la vallée de la Moselle (province de Belgique) dont la production est exportée à CCAA (Cologne, capitale de la province de Germanie inférieure) et jusqu'en Bretagne[6],[7].

Les fouilles archéologiques menées depuis 1998 à Biesheim et Kunheim[N 4] ont mis au jour des raisins datés par leur contexte du Haut-Empire. Étant donné la romanisation particulièrement lente de la province de Germanie supérieure[N 5] et la faible densité de population, la petite production locale ne peut subvenir au ravitaillement des troupes y stationnant, d'où le maintien des importations[8].

À partir du début du IIIe siècle, la province est en partie conquise par les Alamans, qui traversent régulièrement le Rhin pendant toute la période du Bas-Empire romain pour piller les villes et les campagnes. Au Ve siècle, l'Alsace fait partie du royaume des Alamans, jusqu'à sa conquête par les Francs.

Période médiévale

La viticulture ne connait un nouvel essor que sous l'influence des ordres monastiques au plus tard pendant la période carolingienne. La plus ancienne source littéraire[9] mentionnant la viticulture en Alsace date du début du IXe siècle, attestant l'existence d'une production vinicole dans plus de 160 lieux.

Au Moyen Âge, les vins d'Alsace ou « vin d'Aussey » étaient réputés. Ils s'exportaient vers les pays nordiques par l'Ill puis au-delà par le Rhin.

Période moderne

Au XVIe siècle, la zone de production s'étendait sur une surface deux fois plus grande que le vignoble actuel. De nombreux bâtiments, encore conservés aujourd'hui et datant du début de la Renaissance, attestent de cette période florissante. De cette époque date aussi la première tentative d'établissement d'une sorte d'appellation d'origine contrôlée : une association de vignerons de Riquewihr décida alors de la date officielle de début des vendanges, et définit les cépages à planter.

La guerre de Trente Ans mit fin à cette période faste et apporta dans la contrée la guerre, les pillages, la famine et la peste. Pratiquement tous les vignobles furent détruits. Après la fin de la guerre, la viticulture se reconstruisit, et la superficie plantée remonta jusqu'à 30 000 hectares en 1828.

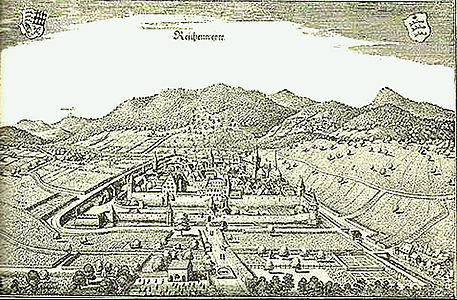

-

Vignoble de Reichenweier (Riquewihr) au XVIIIe siècle.

-

Vignoble de Dambach au XVIIIe siècle.

Période contemporaine

En conséquence de la défaite française lors de la guerre de 1870-1871, la République française cède une partie de son territoire à l'Empire allemand, ce qui fait que de 1871 à 1918 l'Alsace fait partie de l'Empire allemand avec la Moselle sous le nom de Reichsland Elsass-Lothringen. Pendant cette période, le pays était la plus grande région viticole allemande[10]. Le volume de production est privilégié au détriment de la qualité. De plus, avec les ravages causés par le phylloxéra et le mildiou, le développement des transports ferroviaires bon marché et de la consommation croissante de bière, le vignoble se rétrécit à une superficie de 9 500 hectares, dont 7 500 dans l'actuelle appellation alsace.

En , l'Alsace est occupée par l'armée française, puis cédée à la France par le traité de Versailles le . En raison du maintien du droit local (correspondant aux lois françaises antérieures à 1871 et aux lois allemandes de 1871 à 1918), l'Alsace a un statut à part au sein des vignobles français, car la loi allemande du sur les vins y est appliquée jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La situation évolue par l'ordonnance du [1], qui définit une appellation d'origine « vins d'Alsace » ou « alsace », encadrée tardivement comme appellation d'origine contrôlée par un décret du [11], après négociation avec le comité interprofessionnel du vin d'Alsace (CIVA), créé pour l'occasion (décret du ). Le décret du [12] fait apparaître les AOC de vins de cépage. S'y sont rajoutées les appellations alsace grand cru (décret du [13]) et crémant d'Alsace (décret du [14]).

Les efforts sont depuis plutôt orientés vers la production de vins de meilleure qualité, la communication commençant à insister sur la notion de terroir. Allant dans ce sens, le décret de 2011 prévoit onze dénominations géographiques au sein de l'appellation alsace, tandis que les 51 dénominations géographiques de l'appellation alsace grand cru deviennent autant d'appellations partageant le même cahier des charges[4].

Situation géographique

Le vignoble s'étend sur toute la longueur de l'Alsace, le long d'un axe orienté du nord-nord-est au sud-sud-ouest. Les extrémités sont au nord à Wissembourg (dans le département du Bas-Rhin) sur la frontière franco-allemande (le vignoble se poursuit dans le Palatinat rhénan) et au sud à Leimbach près de Thann (département du Haut-Rhin). L'ensemble forme une mince bande de plus d'une centaine de kilomètres de long[N 6] pour une largeur allant de 1,5 à 3 kilomètres. L'ensemble de la zone de production est parcourue, sur une longueur de 170 kilomètres[15], par la route des vins d'Alsace.

Il s'agit d'un vignoble de piedmont, à cheval sur les collines sous-vosgiennes (les contreforts orientaux des Vosges) et la plaine du Rhin. Les vignes s'y développent entre environ 170 mètres d'altitude (point le plus bas autour de Dambach-la-Ville, en plaine d'Alsace) et 478 mètres (limite supérieure de la culture viticole en Alsace à Osenbach, 467 mètres d'altitude en haut du Rangen). La protection des Vosges entraine une semi-aridité, l'exposition majoritaire vers l'est favorise la maturité du raisin tandis que les pentes assurent le drainage.

Route des vins d'Alsace

La route des vins est l'une des plus anciennes routes des vins de France. Son itinéraire, où les villages typiques organisent des fêtes du vin et des vendanges, sillonne l'Alsace du nord au sud sur 170 km.

Seules 67 des 119 communes alsaciennes productrices sont sur le trajet de la route des vins d'Alsace telle que définie en (date de son inauguration). Cet itinéraire touristique passe à proximité de plus de huit cents domaines viticoles et 48 des 51 grands crus, traversant les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, depuis Marlenheim au nord jusqu'à Thann au sud.

Colmar accueille une école viticole et un institut (l’institut viticole Oberlin), Rouffach un lycée viticole, tous trois œuvrant à l'amélioration des pratiques viticoles en Alsace.

Géologie et orographie

La plaine d'Alsace occupe la partie sud du fossé rhénan, né d'un effondrement durant l'Oligocène et le Miocène (33 à 5 millions d'années). Le vignoble est établi sur le piémont du massif des Vosges, sur la zone de fracture. Cette localisation explique la variété des sous-sols et leur succession en véritable mosaïque : calcaires, granites, schistes, gneiss ou grès. Généralement, le haut des pentes des collines sous-vosgiennes est constitué des roches anciennes, plutoniques et métamorphiques tels que du granite, du gneiss ou de l'ardoise. Les parcelles de vignes y sont très pentues, montant jusqu'à 478 mètres d'altitude (à Osenbach). Le bas des coteaux est formé des couches de calcaires ou de marne recouvertes par du lœss, où le relief est moins accentué. Les différentes appellations alsace grand cru sont toutes localisées sur ces pentes.

Enfin, la plaine est composée d'une épaisse couche d'alluvions déposées par le Rhin (limon et graviers), c'est une zone beaucoup plus fertile que les deux premières, avec une importante nappe phréatique à moins de cinq mètres de profondeur[16]. Les appellations alsace et crémant d'Alsace y sont pour l'essentiel produit sur ces sols.

Climatologie

À l'ouest, les Vosges protègent du vent et de la pluie la région de production des vins d'Alsace. Les vents d'ouest dominants perdent leur humidité sur le versant occidental des Vosges et parviennent sous forme de foehn, secs et chauds, dans la plaine d'Alsace. La quantité moyenne de précipitations est la plus faible de tous les vignobles français.

De ce fait, le climat est plus tempéré (avec une température annuelle moyenne plus haute de 1,5 °C) que ce qui serait attendu à cette latitude. Le climat est continental et sec avec des printemps chauds, des étés secs et ensoleillés, de longs automnes et des hivers froids.

La station météo de Strasbourg (150 mètres d'altitude) se trouve à l'extrémité nord de l'aire d'appellation, mais au bord du Rhin. Ses valeurs climatiques de 1961 à 1990 sont :

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −1,7 | −0,9 | 1,6 | 4,6 | 8,6 | 11,7 | 13,4 | 13,1 | 10,3 | 6,5 | 2,1 | −0,7 | 5,7 |

| Température moyenne (°C) | 0,9 | 2,5 | 6 | 9,6 | 13,8 | 17 | 19,1 | 18,6 | 15,5 | 10,6 | 5,2 | 1,9 | 10,1 |

| Température maximale moyenne (°C) | 3,5 | 5,8 | 10,4 | 14,6 | 19 | 22,2 | 24,7 | 24,2 | 20,8 | 14,7 | 8,2 | 4,5 | 14,4 |

| Ensoleillement (h) | 42 | 78 | 122 | 161 | 197 | 212 | 240 | 215 | 168 | 101 | 58 | 43 | 1 637 |

| Précipitations (mm) | 33,1 | 34,3 | 36,6 | 48 | 74,5 | 74,6 | 56,8 | 67,8 | 55,5 | 43 | 46,6 | 39,9 | 610,5 |

La station météo de Colmar (209 mètres d'altitude) se trouve au milieu de l'aire d'appellation, mais en plaine. Ses valeurs climatiques de 1961 à 1990 sont :

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −2,1 | −1,1 | 1,4 | 4,5 | 8,3 | 11,5 | 13,3 | 12,9 | 10,2 | 6,3 | 1,8 | −1 | 5,5 |

| Température moyenne (°C) | 0,9 | 2,6 | 6,1 | 9,7 | 13,8 | 17,1 | 19,3 | 18,8 | 15,8 | 10,9 | 5,3 | 1,9 | 10,2 |

| Température maximale moyenne (°C) | 3,8 | 6,3 | 10,8 | 15 | 19,3 | 22,7 | 25,3 | 24,7 | 21,5 | 15,5 | 8,7 | 4,8 | 14,9 |

| Ensoleillement (h) | 53 | 83 | 128 | 165 | 200 | 223 | 246 | 222 | 176 | 117 | 68 | 52 | 1 724 |

| Précipitations (mm) | 35,5 | 32,2 | 37,7 | 46,7 | 67 | 67,2 | 59,3 | 63,3 | 46,7 | 37,9 | 47,7 | 40,2 | 581,4 |

La station météo de l'aéroport international de Bâle-Mulhouse-Fribourg (267 mètres d'altitude) se trouve à l'extrémité sud de l'aire d'appellation, encore une fois en plaine. Ses valeurs climatiques de 1961 à 1990 sont :

| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Température minimale moyenne (°C) | −2,2 | −1,1 | 1,4 | 4,3 | 8,3 | 11,5 | 13,5 | 13,2 | 10,6 | 6,7 | 1,9 | −1,1 | 5,6 |

| Température moyenne (°C) | 0,8 | 2,5 | 5,9 | 9,4 | 13,5 | 16,9 | 19,2 | 18,7 | 15,7 | 11,1 | 5,3 | 1,8 | 10,1 |

| Température maximale moyenne (°C) | 3,8 | 6,2 | 10,3 | 14,4 | 18,8 | 22,2 | 24,8 | 24,1 | 20,9 | 15,4 | 8,8 | 4,8 | 14,6 |

| Ensoleillement (h) | 65 | 86 | 124 | 164 | 197 | 218 | 250 | 222 | 175 | 126 | 80 | 61 | 1 768 |

| Précipitations (mm) | 53,9 | 50,5 | 49,5 | 58,5 | 76,3 | 73,6 | 62,9 | 79,9 | 54,7 | 49,2 | 58,1 | 54,5 | 721,7 |

Vignoble

La surface du vignoble est de 15 527 hectares en 2013, soit une taille modeste en comparaison des principaux vignobles français. Ce chiffre est à peu près stable autour de 15 500 ha depuis 2008, après des décennies de croissance. La surface plantée était selon le recensement agricole de 2000 de 15 197 hectares, à raison de 8 793 hectares de vignes (AOC+VDT) dans le Haut-Rhin et 6 404 hectares dans le Bas-Rhin en 2000, y compris les vignes à raisin de table (quantité négligeable en Alsace), mais sans compter les pépinières et les vignes-mères de porte-greffes[20]. En 2012, les 15 500 hectares de vignes se répartissent à raison de 8 900 dans le Haut-Rhin et de 6 600 dans le Bas-Rhin[2].

| 1970 | 1975 | 1980 | 1985 | 1990 | 1995 | 2000 | 2005 | 2010 | 2013 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ensemble AOP alsaciennes | 9 625 | 10 186 | 11 439 | 12 449 | 12 998 | 14 060 | 14 548 | 15 305 | 15 548 | 15 527 |

L'influence allemande a, au cours des siècles, entraîné la mise en place d'une viticulture très différente de celle des autres régions viticoles françaises. Elle est, encore aujourd'hui, remarquable par les cépages utilisés et les méthodes de production.

Encépagement