« Massif du Jura » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications Balises : Révoqué Modification par mobile Modification par le web mobile |

→Principaux sommets : Voir articles Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |

||

| (28 versions intermédiaires par 20 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||

| nom=Massif du Jura |

| nom=Massif du Jura |

||

| carte=Juragebirge.JPG |

| carte=Juragebirge.JPG |

||

| légende=Image satellite du massif du Jura. |

| légende=Image [[Satellite artificiel|satellite]] du massif du Jura. |

||

| altitude= |

| altitude=1720 |

||

| ref altitude=<ref name="ign">{{Géoportail|latitude=46/16/20/N|longitude=5/56/33/E|zoom=8}}</ref> |

| ref altitude=<ref name="ign">{{Géoportail|latitude=46/16/20/N|longitude=5/56/33/E|zoom=8}}</ref> |

||

| point culminant=[[Crêt de la Neige]] |

| point culminant=[[Crêt de la Neige]] |

||

| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||

}} |

}} |

||

Le '''massif du Jura''' ou '''Jura''' est une [[chaîne de montagnes]] située en Europe occidentale, principalement le long de la [[frontière entre la France et la Suisse]], au nord-ouest des [[Alpes]] dont il constitue une [[Bassin d'avant-pays|zone d'avant-pays]] plissée, et au sud du [[massif des Vosges]]. Constituée de hauts [[Plateau (géographie)|plateaux]], de chaînons, de [[Pli (géologie)|plis]] resserrés et de [[cluse]]s, cette chaîne est caractérisée par une forme de croissant s'étendant sur plus de {{unité|360|kilomètres}} entre [[Dielsdorf]] et [[Voreppe]], suivant la courbure de l'arc alpin. Culminant à {{unité|1720|mètres}} d'altitude au sommet du [[crêt de la Neige]], le massif jurassien est caractérisé par un climat rude de type [[Climat continental|semi-continental]] à [[Climat montagnard|montagnard]], malgré son altitude modeste et sa position géographique. Chaîne de [[moyenne montagne]] essentiellement calcaire, [[Géologie du massif du Jura|sa géologie]] complexe en fait un modèle de référence dans de nombreuses disciplines géologiques et son nom a été à l'origine de la dénomination de la [[Période (géologie)|période géologique]] du [[Jurassique]]. |

Le '''massif du Jura''' ou '''Jura''' est une [[chaîne de montagnes]] située en Europe occidentale, principalement le long de la [[frontière entre la France et la Suisse]], au nord-ouest des [[Alpes]] dont il constitue une [[Bassin d'avant-pays|zone d'avant-pays]] plissée, et au sud du [[massif des Vosges]]. Constituée de hauts [[Plateau (géographie)|plateaux]], de chaînons, de [[Pli (géologie)|plis]] resserrés et de [[cluse]]s, cette chaîne est caractérisée par une forme de croissant s'étendant sur plus de {{unité|360|kilomètres}} entre [[Dielsdorf]] et [[Voreppe]], suivant la courbure de l'arc alpin. Culminant à {{unité|1720|mètres}} d'altitude au sommet du [[crêt de la Neige]], le massif jurassien est caractérisé par un climat rude de type [[Climat continental|semi-continental]] à [[Climat montagnard|montagnard]], malgré son altitude modeste et sa position géographique. Chaîne de [[moyenne montagne]] essentiellement [[calcaire]], [[Géologie du massif du Jura|sa géologie]] complexe en fait un modèle de référence dans de nombreuses disciplines géologiques et son nom a été à l'origine de la dénomination de la [[Période (géologie)|période géologique]] du [[Jurassique]]. |

||

== Toponymie == |

== Toponymie == |

||

=== Attestations anciennes === |

=== Attestations anciennes === |

||

Le nom du massif est attesté sous les formes ''Monte Jura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios'' « le Jura, haute montagne qui s'élève entre la Séquanie et l'Helvétie » au {{-s-|I}} ([[Jules César]], ''De bello gallico'', 1, 2) ; Ἐν δὲ τοῖς Σηκοανοῖς ἐστι τὸ ὄρος ὁ Ἰουράσιος, διορίζει δ' Ἐλουηττίους καὶ Σηκοανούς « Le mont Juraise, situé dans le pays des Séquanes, sert de ligne de démarcation entre ce peuple et les Helvètes » au {{-s-|I}} ([[Strabon]], ''Géographie'', IV, III, 4) ; ''Jures et Jura'' au {{s-|I}} ([[Pline l'Ancien]], ''Histoire Naturelle'', IV, 31) ; Ἰουράσσος ὄρος « le mont Jurasse » au {{s-|II}} ([[Ptolémée]], ''Géographie'', II, 10) ; ''mons Jurassus, Jurum'' en 859 (M. R. XXIX) ; ''silvam quae vocatur Juris'' en 862 (donation de l’empereur) ; ''montem Juri, montem Jure'' en 1079 (Cart. Laus.) ; |

Le nom du massif est attesté sous les formes ''Monte Jura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios'' « le Jura, haute montagne qui s'élève entre la Séquanie et l'Helvétie » au {{-s-|I}} ([[Jules César]], ''De bello gallico'', 1, 2) ; Ἐν δὲ τοῖς Σηκοανοῖς ἐστι τὸ ὄρος ὁ Ἰουράσιος, διορίζει δ' Ἐλουηττίους καὶ Σηκοανούς « Le mont Juraise, situé dans le pays des Séquanes, sert de ligne de démarcation entre ce peuple et les Helvètes » au {{-s-|I}} ([[Strabon]], ''Géographie'', IV, III, 4) ; ''Jures et Jura'' au {{s-|I}} ([[Pline l'Ancien]], ''Histoire Naturelle'', IV, 31) ; Ἰουράσσος ὄρος « le mont Jurasse » au {{s-|II}} ([[Ptolémée]], ''Géographie'', II, 10) ; ''mons Jurassus, Jurum'' en 859 (M. R. XXIX) ; ''silvam quae vocatur Juris'' en 862 (donation de l’empereur) ; ''montem Juri, montem Jure'' en 1079 (Cart. Laus.) ; ''Jurim'' en 1150 (Cart. Oujon), ''montem de Jour'' en 1282 (M. G. VII, 342)<ref name=":0">Henri Jaccard, ''Essai de toponymie'', G. Bridel & Cie, Lausanne,1906.</ref>. |

||

=== Étymologie === |

=== Étymologie === |

||

L’étymologie de l'[[oronyme]] ''Jura'' ne fait pas l'unanimité chez les toponymistes et les linguistes. Si la piste ligure semble définitivement écartée, la plupart des toponymistes font remonter le radical ''Jur-'' à un hypothétique élément [[Langues celtiques|celtique]] ([[Langue gauloise|gaulois]]) ''*jor''<ref>Henry Suter, ''Noms de lieux de la Suisse Romande, Savoie et Environs'', [http://www.henrysuter.ch henrysuter.ch].</ref>{{,}}<ref name="Bessat">Hubert Bessat, ''Les noms du patrimoine alpin'', 2004, {{p.|18 et 20}}.</ref>{{,}}<ref name="Chessex">[[Pierre Chessex]], « Noms de lieux forestiers », in revue ''La Forêt'', Neuchâtel, Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, 1950.</ref>. L'hypothèse gauloise initialement développée dans la ''Revue celtique''<ref name=":1">[[Ferdinand de Saussure]] et J. Loth in ''Revue celtique'', XXVIII, 1907, {{p.|339-341}}.</ref> a d’abord été reprise dans le glossaire gaulois de [[Georges Dottin]] : ''iura, |

L’étymologie de l'[[oronyme]] ''Jura'' ne fait pas l'unanimité chez les toponymistes et les linguistes. Si la piste ligure semble définitivement écartée, la plupart des toponymistes font remonter le radical ''Jur-'' à un hypothétique élément [[Langues celtiques|celtique]] ([[Langue gauloise|gaulois]]) ''*jor''<ref>Henry Suter, ''Noms de lieux de la Suisse Romande, Savoie et Environs'', [http://www.henrysuter.ch henrysuter.ch].</ref>{{,}}<ref name="Bessat">Hubert Bessat, ''Les noms du patrimoine alpin'', 2004, {{p.|18 et 20}}.</ref>{{,}}<ref name="Chessex">[[Pierre Chessex]], « Noms de lieux forestiers », in revue ''La Forêt'', Neuchâtel, Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, 1950.</ref>. L'hypothèse gauloise initialement développée dans la ''Revue celtique''<ref name=":1">[[Ferdinand de Saussure]] et J. Loth in ''Revue celtique'', XXVIII, 1907, {{p.|339-341}}.</ref> a d’abord été reprise dans le glossaire gaulois de [[Georges Dottin]] : ''iura'', ''iuri-'', thème de nom de montagne ; lémanique ''jour'' « forêt de sapins », moyen gallois ''ior'' « chef », peut-être anciennement « sommet »<ref>[[Georges Dottin]], ''La langue gauloise'', C. Klincksieck, Paris, 1920.</ref>. À leur suite, des toponymistes y ont vu un [[francoprovençal]] ''juris'', du bas latin ''juria'' qui signifiait « forêt de montagne »{{refnec}}. Lui-même serait issu du gaulois ''*jor'', ''*jore'' qui signifierait « hauteur boisée » et qui a également donné son nom aux ''[[:wikt:joux|joux]]'', vastes forêts de montagne, car ce massif en est recouvert depuis très longtemps<ref name=":0" />{{,}}<ref name="Bessat"/>{{,}}<ref name="Chessex"/>. |

||

Cependant aucune attestation ancienne ne permet de rattacher ''*iura-'' au protoceltique et le thème a disparu des glossaires celtiques modernes<ref name=":2">''Celtic Lexicon, University of Wales, Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies''.</ref>. Il est également absent de l'édition 2003 du ''Dictionnaire de la langue gauloise'' par Xavier Delamarre. |

Cependant aucune attestation ancienne ne permet de rattacher ''*iura-'' au protoceltique et le thème a disparu des glossaires celtiques modernes<ref name=":2">''Celtic Lexicon, University of Wales, Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies''.</ref>. Il est également absent de l'édition 2003 du ''Dictionnaire de la langue gauloise'' par Xavier Delamarre. |

||

Le même radical semble cependant se retrouver dans d'autres toponymes : les Petites et les [[Grandes Jorasses]]. ''Jorasse'' est la forme correspondant à l’adjectif : Ἰουράσιος (''Juraise'') chez [[Strabon]] et Ἰουράσσος (''Jurasse'') chez [[Claude Ptolémée|Ptolémée]], tous deux se rapportant à ὄρος « mont » ; [[Jours-lès-Baigneux|Jours]] ([[Côte-d'Or]], ''Jorx'' en 1170, ''Jugi'' en 1174 et ''Jorz'' en 1246), qui semble bien être un dérivé de ''iura'', confondu avec ''jugum'' « hauteur » ; ''Jureuge'', avec le second terme gaulois ''*ialo-'' « clairière »<ref name=":2" /> et, précédé du latin ''per-'' « à travers », ''Perjuret'', un quartier de [[Fraissinet-de-Fourques]] (Lozère). |

Le même radical semble cependant se retrouver dans d'autres toponymes : les Petites et les [[Grandes Jorasses]]. ''Jorasse'' est la forme correspondant à l’adjectif : Ἰουράσιος (''Juraise'') chez [[Strabon]] et Ἰουράσσος (''Jurasse'') chez [[Claude Ptolémée|Ptolémée]], tous deux se rapportant à ὄρος « mont » ; [[Jours-lès-Baigneux|Jours]] ([[Côte-d'Or]], ''Jorx'' en 1170, ''Jugi'' en 1174 et ''Jorz'' en 1246), qui semble bien être un dérivé de ''iura'', confondu avec ''jugum'' « hauteur » ; ''Jureuge'', avec le second terme gaulois ''*ialo-'' « clairière »<ref name=":2" /> et, précédé du latin ''per-'' « à travers », ''Perjuret'', un quartier de [[Fraissinet-de-Fourques]] (Lozère). |

||

| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||

== Géographie == |

== Géographie == |

||

{{Article détaillé|Géographie du massif du Jura}} |

|||

=== Situation === |

=== Situation === |

||

[[Fichier:Mountain ranges of France map-fr.svg|left|thumb|alt=Carte topographique de la France métropolitaine montrant la délimitation des six massifs montagneux du pays.|Les six massifs montagneux de la France métropolitaine. Le Jura se situe dans le centre-est, entre les Vosges et les Alpes.]] |

[[Fichier:Mountain ranges of France map-fr.svg|left|thumb|alt=Carte topographique de la France métropolitaine montrant la délimitation des six massifs montagneux du pays.|Les six massifs montagneux de la France métropolitaine. Le Jura se situe dans le centre-est, entre les Vosges et les Alpes.]] |

||

| Ligne 49 : | Ligne 48 : | ||

Le massif du Jura forme une chaîne en forme de croissant longue de plus de {{unité|360|km}} (le long de sa crête principale, soit entre {{unité|340|km}} dans son arc interne et {{unité|400|km}} dans son arc externe) entre [[Dielsdorf]] (Zurich, Suisse) et [[Voreppe]] (Isère, France). Sa largeur varie de quelques kilomètres, à ses extrémités, pour atteindre un maximum de {{unité|65|km}} entre [[Besançon]] et [[Neuchâtel]]<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Anna Sommaruga |titre=Géologie du Jura central et du bassin molassique |sous-titre=nouveaux aspects d'une chaîne d'avant-pays plissée et décollée sur des couches d'évaporites |titre original={{langue|en|texte=Geology of the central Jura and the molasse basin : new insight into an evaporite-based foreland fold and thrust belt}} |éditeur=Société neuchâteloise des Sciences naturelles |lieu=[[Neuchâtel]] |année=2000 |pages totales=195 |passage=18 |isbn=2-88347-001-4 |lire en ligne=http://doc.rero.ch/record/4381?ln=fr |présentation en ligne=http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,40,4,20050519125845-HC/3_SommarugaA.txt}}</ref>. Divisé par la [[frontière entre la France et la Suisse]], le massif est traditionnellement séparé en deux entités, le « Jura français » et le « Jura suisse ». Sa superficie est estimée à environ {{unité|14000|km|2}}, avec {{unité|9860|km|2}} en France, où il est l'un des six massifs de montagne de la métropole, et {{unité|4140|km|2}} en Suisse, où il constitue l'une des [[Géographie de la Suisse#Trois grandes régions|trois grandes régions]]<ref>{{Harvsp|Datar|2006|p=6}}</ref>. |

Le massif du Jura forme une chaîne en forme de croissant longue de plus de {{unité|360|km}} (le long de sa crête principale, soit entre {{unité|340|km}} dans son arc interne et {{unité|400|km}} dans son arc externe) entre [[Dielsdorf]] (Zurich, Suisse) et [[Voreppe]] (Isère, France). Sa largeur varie de quelques kilomètres, à ses extrémités, pour atteindre un maximum de {{unité|65|km}} entre [[Besançon]] et [[Neuchâtel]]<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=Anna Sommaruga |titre=Géologie du Jura central et du bassin molassique |sous-titre=nouveaux aspects d'une chaîne d'avant-pays plissée et décollée sur des couches d'évaporites |titre original={{langue|en|texte=Geology of the central Jura and the molasse basin : new insight into an evaporite-based foreland fold and thrust belt}} |éditeur=Société neuchâteloise des Sciences naturelles |lieu=[[Neuchâtel]] |année=2000 |pages totales=195 |passage=18 |isbn=2-88347-001-4 |lire en ligne=http://doc.rero.ch/record/4381?ln=fr |présentation en ligne=http://doc.rero.ch/lm.php?url=1000,40,4,20050519125845-HC/3_SommarugaA.txt}}</ref>. Divisé par la [[frontière entre la France et la Suisse]], le massif est traditionnellement séparé en deux entités, le « Jura français » et le « Jura suisse ». Sa superficie est estimée à environ {{unité|14000|km|2}}, avec {{unité|9860|km|2}} en France, où il est l'un des six massifs de montagne de la métropole, et {{unité|4140|km|2}} en Suisse, où il constitue l'une des [[Géographie de la Suisse#Trois grandes régions|trois grandes régions]]<ref>{{Harvsp|Datar|2006|p=6}}</ref>. |

||

Le massif du Jura est délimité par un ensemble de [[Dépression (géographie)|dépressions]] : la [[Bresse]] à l'ouest ; le [[Plateau suisse]] à l'est, qui le sépare des [[Alpes]] ; le [[fossé rhénan]] au nord, ainsi que la [[trouée de Belfort]] qui le sépare du [[massif des Vosges]]. Il est bordé au nord-ouest par un ensemble de bas-plateaux, rattachés au [[Bassin parisien]], et par le petit [[massif de la Serre]]. Au sud, les reliefs du massif se confondent progressivement avec ceux de la [[Massif de la Chartreuse|Chartreuse]] et du [[Massif du Vercors|Vercors]]. Sa limite géographique méridionale est considérée comme étant le saillant du [[Rhône]], à la limite entre le [[Bugey]] et la [[Savoie (département)|Savoie]]. Cependant, les reliefs de l'[[avant-Pays savoyard]], ainsi que le [[Salève]], considérés géographiquement comme appartenant aux [[Préalpes (France)|Préalpes]], ont été identifiés par les géologues comme faisant partie intégrante du Jura, au vu de leurs caractéristiques lithologiques et structurales<ref>{{Lien web |langue=fr |auteur=Maurice Gidon |titre=Glossaire des domaines alpins |url=http://www.geol-alp.com/0_geol_gene/glossaire_domaines.html#gloss_jura |date=29 novembre 2015 |site= |

Le massif du Jura est délimité par un ensemble de [[Dépression (géographie)|dépressions]] : la [[Bresse]] à l'ouest ; le [[Plateau suisse]] à l'est, qui le sépare des [[Alpes]] ; le [[fossé rhénan]] au nord, ainsi que la [[trouée de Belfort]] qui le sépare du [[massif des Vosges]]. Il est bordé au nord-ouest par un ensemble de bas-plateaux, rattachés au [[Bassin parisien]], et par le petit [[massif de la Serre]]. Au sud, les reliefs du massif se confondent progressivement avec ceux de la [[Massif de la Chartreuse|Chartreuse]] et du [[Massif du Vercors|Vercors]]. Sa limite géographique méridionale est considérée comme étant le saillant du [[Rhône]], à la limite entre le [[Bugey]] et la [[Savoie (département)|Savoie]]. Cependant, les reliefs de l'[[avant-Pays savoyard]], ainsi que le [[Salève]], considérés géographiquement comme appartenant aux [[Préalpes (France)|Préalpes]], ont été identifiés par les géologues comme faisant partie intégrante du Jura, au vu de leurs caractéristiques lithologiques et structurales<ref>{{Lien web |langue=fr |auteur=Maurice Gidon |titre=Glossaire des domaines alpins |url=http://www.geol-alp.com/0_geol_gene/glossaire_domaines.html#gloss_jura |date=29 novembre 2015 |site=geol-alp.com |consulté le=22 décembre 2015}}.</ref>. |

||

Du point de vue administratif, le massif du Jura traverse, en France, trois régions et neuf départements : la [[Bourgogne-Franche-Comté]] ([[Doubs (département)|Doubs]], [[Jura (département)|Jura]], [[Saône-et-Loire]] et [[Territoire de Belfort]]), [[Auvergne-Rhône-Alpes]] ([[Ain (département)|Ain]], [[Isère (département)|Isère]], [[Haute-Savoie]] et [[Savoie (département)|Savoie]]) et le [[Grand Est]] ([[Haut-Rhin]]). Du côté suisse, il traverse huit cantons : [[Canton d'Argovie|Argovie]], [[Canton de Bâle-Campagne|Bâle-Campagne]], [[Canton de Berne|Berne]], [[Canton du Jura|Jura]], [[Canton de Neuchâtel|Neuchâtel]], [[Canton de Soleure|Soleure]], [[Canton de Vaud|Vaud]] et [[Canton de Zurich|Zurich]]. |

Du point de vue administratif, le massif du Jura traverse, en France, trois régions et neuf départements : la [[Bourgogne-Franche-Comté]] ([[Doubs (département)|Doubs]], [[Jura (département)|Jura]], [[Saône-et-Loire]] et [[Territoire de Belfort]]), [[Auvergne-Rhône-Alpes]] ([[Ain (département)|Ain]], [[Isère (département)|Isère]], [[Haute-Savoie]] et [[Savoie (département)|Savoie]]) et le [[Grand Est]] ([[Haut-Rhin]]). Du côté suisse, il traverse huit cantons : [[Canton d'Argovie|Argovie]], [[Canton de Bâle-Campagne|Bâle-Campagne]], [[Canton de Berne|Berne]], [[Canton du Jura|Jura]], [[Canton de Neuchâtel|Neuchâtel]], [[Canton de Soleure|Soleure]], [[Canton de Vaud|Vaud]] et [[Canton de Zurich|Zurich]]. |

||

| Ligne 60 : | Ligne 59 : | ||

=== Topographie === |

=== Topographie === |

||

[[Fichier: |

[[Fichier:Jura topographic map-fr.png|vignette|center|upright=4.5|Carte topographique du Jura, montrant également la Bresse et une partie du Plateau suisse et des Alpes ; le nord est en haut à droite.]] |

||

[[Fichier:Grenzverlauf Diagramm CH F.png|vignette|redresse=1.5|Profil topographique du Jura montrant le sommet [[Le Suchet|du Suchet]] entre le [[Doubs (rivière)|Doubs]] dans la Bresse et [[Versoix]] dans le Plateau suisse.]] |

|||

Le Jura est un relief plissé d'une longueur de {{unité|300|kilomètres}} environ et relativement jeune du point de vue géologique. |

Le Jura est un relief plissé d'une longueur de {{unité|300|kilomètres}} environ et relativement jeune du point de vue géologique. |

||

| Ligne 81 : | Ligne 80 : | ||

* {{unité|1679|m}} : [[Mont Tendre]] ([[Canton de Vaud|Vaud]], [[Suisse]]) |

* {{unité|1679|m}} : [[Mont Tendre]] ([[Canton de Vaud|Vaud]], [[Suisse]]) |

||

* {{unité|1677|m}} : [[La Dôle]] (Vaud, Suisse) |

* {{unité|1677|m}} : [[La Dôle]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1629|m}} : [[Pointe de Poêle Chaud]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité|1621|m}} : [[Grand Crêt d'Eau]] dont [[Grand Crêt d'Eau#Topographie|Crêt de la Goutte]] (Ain, France) |

* {{unité|1621|m}} : [[Grand Crêt d'Eau]] dont [[Grand Crêt d'Eau#Topographie|Crêt de la Goutte]] (Ain, France) |

||

* {{unité|1614|m}} : [[Mont Rond (massif du Jura)|Mont Rond]] (Ain, France) |

* {{unité|1614|m}} : [[Mont Rond (massif du Jura)|Mont Rond]] (Ain, France) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1608|m}} : [[Le Chasseron]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1607|m}} : [[Chasseral]] ([[Canton de Berne|Berne]], Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1588|m}} : [[Le Suchet]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1574|m}} : [[Grand Cunay]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité|1567|m}} : [[Le Noirmont (montagne)|Le Noirmont]] (Vaud, Suisse) |

* {{unité|1567|m}} : [[Le Noirmont (montagne)|Le Noirmont]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1560|m}} : [[Aiguilles de Baulmes]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité|1540|m}} : [[Crêt de Chalam]] (Ain, France) |

* {{unité|1540|m}} : [[Crêt de Chalam]] (Ain, France) |

||

* {{unité|1534|m}} : [[Grand Colombier (Ain)|Grand Colombier]] (Ain, France) |

* {{unité|1534|m}} : [[Grand Colombier (Ain)|Grand Colombier]] (Ain, France) |

||

| Ligne 95 : | Ligne 94 : | ||

* {{unité|1533|m}} : [[Crêt des Danses]] (Vaud, Suisse) |

* {{unité|1533|m}} : [[Crêt des Danses]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité|1528|m}} : [[La Barillette]] (Vaud, Suisse) |

* {{unité|1528|m}} : [[La Barillette]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1511|m}} : [[Mont Sâla]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité|1496|m}} : [[Signal du Mont du Chat]] dans le [[mont du Chat]] ([[Savoie (département)|Savoie]], France) |

* {{unité|1496|m}} : [[Signal du Mont du Chat]] dans le [[mont du Chat]] ([[Savoie (département)|Savoie]], France) |

||

* {{unité|1495|m}} : [[Crêt Pela]] ([[Jura (département)|Jura]], France) |

* {{unité|1495|m}} : [[Crêt Pela]] ([[Jura (département)|Jura]], France) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1494|m}} : [[Crêt de la Neuve]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité|1483|m}} : [[Dent de Vaulion]] (Vaud, Suisse) |

* {{unité|1483|m}} : [[Dent de Vaulion]] (Vaud, Suisse) |

||

* {{unité|1464|m}} : [[Le Soliat]] ([[Canton de Neuchâtel|Neuchâtel]], Suisse) |

* {{unité|1464|m}} : [[Le Soliat]] ([[Canton de Neuchâtel|Neuchâtel]], Suisse) |

||

* {{unité|1463|m}} : [[Mont d'Or (Doubs)|Mont d'Or]] ([[Doubs (département)|Doubs]], France) |

* {{unité|1463|m}} : [[Mont d'Or (Doubs)|Mont d'Or]] ([[Doubs (département)|Doubs]], France) |

||

* {{unité|1445|m}} : [[Hasenmatt]] |

* {{unité|1445|m}} : [[Hasenmatt]] ([[Canton de Soleure|Soleure]], Suisse) |

||

* {{unité|1443|m}} : [[Molard Noir]] (Savoie, France) |

* {{unité|1443|m}} : [[Molard Noir]] (Savoie, France) |

||

* {{unité|1439|m}} : [[Mont Racine]] (Neuchâtel, Suisse) |

* {{unité|1439|m}} : [[Mont Racine]] (Neuchâtel, Suisse) |

||

| Ligne 108 : | Ligne 107 : | ||

* {{unité|1425|m}} : [[L'Hergues]] (Ain, France) |

* {{unité|1425|m}} : [[L'Hergues]] (Ain, France) |

||

* {{unité|1419|m}} : [[Le Gros Crêt]] dans le [[mont Risoux]] (Doubs, France et Vaud, Suisse) |

* {{unité|1419|m}} : [[Le Gros Crêt]] dans le [[mont Risoux]] (Doubs, France et Vaud, Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1404|m}} : [[Grenchenberg]] (Soleure, Suisse) |

||

* {{unité|1395|m}} : [[Weissenstein]] (Soleure, Suisse) |

* {{unité|1395|m}} : [[Weissenstein]] (Soleure, Suisse) |

||

* {{unité|1390|m}} : [[Dent du Chat]] (Savoie, France) |

* {{unité|1390|m}} : [[Dent du Chat]] (Savoie, France) |

||

| Ligne 116 : | Ligne 115 : | ||

* {{unité|1337|m}} : [[Grand Sommartel]] (Neuchâtel, Suisse) |

* {{unité|1337|m}} : [[Grand Sommartel]] (Neuchâtel, Suisse) |

||

* {{unité|1336|m}} : [[Montagne du Moron]] (Berne, Suisse) |

* {{unité|1336|m}} : [[Montagne du Moron]] (Berne, Suisse) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1329|m}} : [[Montagne de Montoz]] (Berne, Suisse) |

||

* {{unité|1323|m}} : [[Le Grand Taureau]] dans la [[montagne du Larmont]] (Doubs, France) |

* {{unité|1323|m}} : [[Le Grand Taureau]] dans la [[montagne du Larmont]] (Doubs, France) |

||

* {{unité|1302|m}} : [[Crêt à la Dame]], dans le mont Risoux (Jura, France) |

* {{unité|1302|m}} : [[Crêt à la Dame]], dans le mont Risoux (Jura, France) |

||

* {{unité|1302|m}} : [[Mont Châteleu]] (Doubs, France) |

* {{unité|1302|m}} : [[Mont Châteleu]] (Doubs, France) |

||

* {{unité| |

* {{unité|1302|m}} : [[Mont Raimeux]] ([[canton du Jura]], Suisse) |

||

}} |

}} |

||

| Ligne 135 : | Ligne 134 : | ||

=== Géologie === |

=== Géologie === |

||

{{Article détaillé|Géologie du massif du Jura}} |

{{Article détaillé|Géologie du massif du Jura}} |

||

Le Jura a donné son nom à une période célèbre de notre planète, le [[Jurassique]], deuxième [[Système (géologie)|système]] du [[Mésozoïque]]. C'est à cette époque que les sédiments allant former la chaîne du Jura se sont déposés. Pendant le Jurassique, la région était composée d'îlots coralliens avec des lagons peu profonds situés à la bordure de l'océan [[Téthys (océan)|Téthys]] (Océan alpin), avec une profusion biologique comparable à l'actuelle [[Micronésie (région)|Micronésie]]<ref name="Profusion biologique en provenance d'atolls">{{Lien web | titre = Colonne Stratigraphique Jura | url = http://artic.ac-besancon.fr/svt/lithotheque/cartes/colonne/colonne.htm | consulté le = 11 mai 2015}}</ref>{{,}}<ref name="Du Jurassique au Jura : des dinosaures aux mammifères">{{Article | langue = fr | prénom1 = Dominique | nom1 = Raizon | titre = Du Jurassique au Jura : des dinosaures aux mammifères | périodique = RFI | lien périodique = Radio France internationale | jour = 10 | mois = novembre | année = 2008 | pages = |

Le Jura a donné son nom à une période célèbre de notre planète, le [[Jurassique]], deuxième [[Système (géologie)|système]] du [[Mésozoïque]]. C'est à cette époque que les sédiments allant former la chaîne du Jura se sont déposés. Pendant le Jurassique, la région était composée d'îlots coralliens avec des lagons peu profonds situés à la bordure de l'océan [[Téthys (océan)|Téthys]] (Océan alpin), avec une profusion biologique comparable à l'actuelle [[Micronésie (région)|Micronésie]]<ref name="Profusion biologique en provenance d'atolls">{{Lien web | titre = Colonne Stratigraphique Jura | url = http://artic.ac-besancon.fr/svt/lithotheque/cartes/colonne/colonne.htm | consulté le = 11 mai 2015}}</ref>{{,}}<ref name="Du Jurassique au Jura : des dinosaures aux mammifères">{{Article | langue = fr | prénom1 = Dominique | nom1 = Raizon | titre = Du Jurassique au Jura : des dinosaures aux mammifères | périodique = RFI | lien périodique = Radio France internationale | jour = 10 | mois = novembre | année = 2008 | pages = | url texte = http://www1.rfi.fr/sciencefr/articles/106/article_74203.asp | consulté le = 5 mai 2015}}.</ref>. |

||

Au cours du [[Crétacé]], le Jura va peu à peu émerger. Bien plus tard, à la fin de l'ère [[Tertiaire (géologie)|Tertiaire]] ([[Néogène]]), la poussée du [[Alpes|massif alpin]] va entraîner la déformation des séries sédimentaires, qui vont se plisser et se failler. Le Jura va alors acquérir sa forme actuelle de « croissant », lequel contourne le nord-ouest du massif alpin. |

Au cours du [[Crétacé]], le Jura va peu à peu émerger. Bien plus tard, à la fin de l'ère [[Tertiaire (géologie)|Tertiaire]] ([[Néogène]]), la poussée du [[Alpes|massif alpin]] va entraîner la déformation des séries sédimentaires, qui vont se plisser et se failler. Le Jura va alors acquérir sa forme actuelle de « croissant », lequel contourne le nord-ouest du massif alpin. |

||

Le Jura, composé de roches [[calcaire]]s, donc généralement perméables, peine à retenir l'[[eau]] en son sein. Il en résulte un système [[karst]]ique complexe où l'alternance de bancs calcaires et [[marne (géologie)|marneux]] conditionne la présence ou l’absence d’eau en surface. Les zones où le calcaire affleure sont en effet caractérisées par une infiltration des eaux [[Hydrométéore|météoriques]] vers un réseau hydrographique souterrain important, processus qui se traduit en surface par la présence des formes géomorphologiques caractéristiques des zones karstiques ([[doline]]s, [[lapiaz]], [[gouffre]] |

Le Jura, composé de roches [[calcaire]]s, donc généralement perméables, peine à retenir l'[[eau]] en son sein. Il en résulte un système [[karst]]ique complexe où l'alternance de bancs calcaires et [[marne (géologie)|marneux]] conditionne la présence ou l’absence d’eau en surface. Les zones où le calcaire affleure sont en effet caractérisées par une infiltration des eaux [[Hydrométéore|météoriques]] vers un réseau hydrographique souterrain important, processus qui se traduit en surface par la présence des formes géomorphologiques caractéristiques des zones karstiques ([[doline]]s, [[lapiaz]], [[gouffre]]s…). Au contraire, les zones d’affleurement marneux ([[Substratum (géologie)|substrat]] imperméable [[argile]]ux) se caractérisent par une restitution de l’eau au réseau hydrographique de surface ([[Exsurgence|résurgences]], [[Fontaine (bassin)|fontaines]], [[Source (hydrologie)|sources]]…) ou par la présence de zones de stagnation de l’eau ([[lac]]s, [[tourbière]]s, [[marais]]…) qui ne peut s’infiltrer vers les [[aquifère]]s calcaires. On trouve aussi dans le Jura de nombreux [[Lac glaciaire|lacs d’origine glaciaire]] qui se situent au fond de [[combe]]s où un substrat [[moraine|morainique]] datant des grandes glaciations quaternaires ([[Glaciation de Günz|Günz]], [[Glaciation de Mindel|Mindel]], [[Glaciation de Riss|Riss]], [[Glaciation de Würm|Würm]]) garantit l’imperméabilité du sous-sol. |

||

Un [[Bassins houillers des Vosges et du Jura|bassin houiller]] est identifié en deux points du massif : [[Bassin houiller du Jura|un partiellement exploité]] pour son gaz autour de [[Lons-le-Saunier]] et un autre plus grand, partiellement exploité, situé au nord entre les massifs du Jura et des Vosges, qui englobe l'est de la [[Haute-Saône]], le [[Territoire de Belfort]] et le sud du [[Haut-Rhin]]. |

Un [[Bassins houillers des Vosges et du Jura|bassin houiller]] est identifié en deux points du massif : [[Bassin houiller du Jura|un partiellement exploité]] pour son gaz autour de [[Lons-le-Saunier]] et un autre plus grand, partiellement exploité, situé au nord entre les massifs du Jura et des Vosges, qui englobe l'est de la [[Haute-Saône]], le [[Territoire de Belfort]] et le sud du [[Haut-Rhin]]. |

||

=== Hydrographie === |

=== Hydrographie === |

||

Le massif du Jura reçoit de très grandes quantités d'eau, entre {{unité|1000|mm}} et plus de {{unité|2000|mm}} par an sur les plus hauts sommets. Cela a pour conséquence de créer de nombreuses rivières puissantes comme l'[[Ain (rivière)|Ain]], le [[Doubs (rivière)|Doubs]], la [[Loue]], l'[[Areuse]], l'[[Orbe (rivière)|Orbe]] ou encore l'[[Ill (France)|Ill]]. |

Le massif du Jura reçoit de très grandes quantités d'eau, entre {{unité|1000|mm}} et plus de {{unité|2000|mm}} par an sur les plus hauts sommets. Cela a pour conséquence de créer de nombreuses rivières puissantes comme l'[[Ain (rivière)|Ain]], le [[Doubs (rivière)|Doubs]], la [[Loue]], l'[[Areuse]], l'[[Orbe (rivière)|Orbe]] ou encore l'[[Ill (France)|Ill]]. |

||

| Ligne 150 : | Ligne 148 : | ||

=== Climat === |

=== Climat === |

||

Fortement marqué par le relief du massif, le Jura est exposé dans son ensemble à un [[climat montagnard]] humide typé [[Climat continental|continental]] (Cfb pour la [[classification de Köppen]]), car les variations de température sont très importantes entre l'été et l'hiver par rapport au reste de la France. Le froid et les précipitations augmentent avec l'altitude. |

Fortement marqué par le relief du massif, le Jura est exposé dans son ensemble à un [[climat montagnard]] humide typé [[Climat continental|continental]] (Cfb pour la [[classification de Köppen]]), car les variations de température sont très importantes entre l'été et l'hiver par rapport au reste de la France. Le froid et les précipitations augmentent avec l'altitude. |

||

| Ligne 158 : | Ligne 155 : | ||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

| ⚫ | Contrairement à ce que prétendaient les moines du {{s|XI|e}}, de nombreuses découvertes archéologiques ont montré que les montagnes du Jura furent toujours peuplées dès la Préhistoire, au cours de l'ère [[quaternaire]]<ref name="Munnier">C. Munnier, ''Fouilles et découvertes en Franche-Comté'', Éditions Ouest-France, 2009</ref>{{,}}<ref>[http://www.inrap.fr/prehistoire-et-moyen-age-pontarlier-doubs-9767 Préhistoire et Moyen Âge à Pontarlier (Doubs)], [[Institut national de recherches archéologiques préventives|INRAP]], 18 septembre 2015</ref>. On y trouve toute l'évolution liées aux époques préhistoriques : pierre, fer, bronze, métallurgie, exploitation du sel, des carrières de marbre, de calcaire et de tuf, exploitation du bois d'épicéa<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Pierre|nom1=Pétrequin|prénom2=Anne-Marie|nom2=Pétrequin|titre=La Préhistoire du Jura et l’Europe néolithique en 100 mots-clés: 5300-2100 av J.-C.|éditeur=Presses universitaires de Franche-Comté|date=2021|isbn=978-2-84867-846-7|isbn2=978-2-84867-872-6|doi=10.4000/books.pufc.41910|lire en ligne=http://books.openedition.org/pufc/41910|consulté le=2024-01-24}}</ref>. |

||

| ⚫ | Contrairement à ce que prétendaient les moines du {{s|XI|e}}, de nombreuses découvertes archéologiques ont montré que les montagnes du Jura furent toujours peuplées dès la Préhistoire, au cours de l'ère [[quaternaire]]<ref name="Munnier">C. Munnier, ''Fouilles et découvertes en Franche-Comté'', Éditions Ouest-France, 2009</ref>{{,}}<ref>[http://www.inrap.fr/prehistoire-et-moyen-age-pontarlier-doubs-9767 |

||

On y trouve même une voie internationale de commerce qui allait de ''Juris'' en ''Jovis'', soit du [[fort de Joux]] au [[Hospice du Grand-Saint-Bernard|Grand St Bernard]]. Cette voie fut empruntée par les Celtes, les Romains, les pèlerins, les commerçants et reliait la France à l'Italie. |

On y trouve même une voie internationale de commerce qui allait de ''Juris'' en ''Jovis'', soit du [[fort de Joux]] au [[Hospice du Grand-Saint-Bernard|Grand St Bernard]]. Cette voie fut empruntée par les Celtes, les Romains, les pèlerins, les commerçants et reliait la France à l'Italie. |

||

Des nécropoles [[Mérovingiens|mérovingiennes]] y ont été découvertes par exemple à [[Saint-Vit]], à [[Doubs (commune)|Doubs]] et sur le [[mont Châtel]]. Au [[haut Moyen Âge]], l'habitat se présente généralement sous forme de villages et de hameaux très ruraux parfois spécialisés dans l'industrie du verre, des carrières, du sel, du bois, la sidérurgie, et l'agriculture. |

Des nécropoles [[Mérovingiens|mérovingiennes]] y ont été découvertes par exemple à [[Saint-Vit]], à [[Doubs (commune)|Doubs]] et sur le [[mont Châtel]]. Au [[haut Moyen Âge]], l'habitat se présente généralement sous forme de villages et de hameaux très ruraux parfois spécialisés dans l'industrie du verre, des carrières, du sel, du bois, la sidérurgie, et l'agriculture. |

||

Dès le {{s|VI|e}}, des moines vont s'installer dans les coins les plus reculés du massif car une loi leur permet de posséder ce qu'ils défrichent. Cela n'ira pas sans causer des conflits d'intérêts avec les sires locaux, d'où l'établissement de châteaux fortifiés<ref name="Munnier"/>. |

Dès le {{s|VI|e}}, des moines vont s'installer dans les coins les plus reculés du massif car une loi leur permet de posséder ce qu'ils défrichent. Cela n'ira pas sans causer des conflits d'intérêts avec les sires locaux, d'où l'établissement de châteaux fortifiés<ref name="Munnier"/>. |

||

En [[Histoire de la Franche-Comté|Franche-Comté]], les guerres du {{s|XVII|e}} furent particulièrement meurtrières. Le repeuplement se fit par des [[Savoyards]] et des Fribourgeois. |

En [[Histoire de la Franche-Comté|Franche-Comté]], les guerres du {{s|XVII|e}} furent particulièrement meurtrières. Le repeuplement se fit par des [[Savoyards]] et des Fribourgeois. |

||

Le massif du Jura s'est industrialisé au {{s|XVIII|e}} et {{s|XIX|e}}. Peu à peu, la sidérurgie est devenue [[montre (horlogerie)|horlogerie]], boîte à musique ([[Sainte-Croix (Vaud)|Sainte-Croix]]), moulin à poivre, machine à coudre ou automobile ([[Peugeot]]). Le travail du bois a permis de faire des [[pipe]]s, des boutons, des jouets ([[Moirans-en-Montagne]]), complété au {{s|XX|e}} par l'industrie du plastique ([[Oyonnax]]). Les carrières du [[Bugey]] ou de [[Mièges]], par exemple, présentent de belles pierres de taille, celles de [[Champagnole]] du ciment, d'autres du sable. |

Le massif du Jura s'est industrialisé au {{s|XVIII|e}} et {{s|XIX|e}}. Peu à peu, la sidérurgie est devenue [[montre (horlogerie)|horlogerie]], [[boîte à musique]] ([[Sainte-Croix (Vaud)|Sainte-Croix]]), moulin à poivre, machine à coudre ou automobile ([[Peugeot]]). Le travail du bois a permis de faire des [[pipe]]s, des boutons, des jouets ([[Moirans-en-Montagne]]), complété au {{s|XX|e}} par l'industrie du plastique ([[Oyonnax]]). Les carrières du [[Bugey]] ou de [[Mièges]], par exemple, présentent de belles pierres de taille, celles de [[Champagnole]] du ciment, d'autres du sable. |

||

Ainsi, malgré l'altitude et des conditions climatiques rigoureuses, des villes relativement importantes ([[La Chaux-de-Fonds]], [[Le Locle]], toutes deux classées au [[Patrimoine mondial|patrimoine mondial de l'UNESCO]] pour leur [[La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger|urbanisme horloger]], [[Sainte-Croix (Vaud)|Sainte-Croix]] connue pour ses |

Ainsi, malgré l'altitude et des conditions climatiques rigoureuses, des villes relativement importantes ([[La Chaux-de-Fonds]], [[Le Locle]], toutes deux classées au [[Patrimoine mondial|patrimoine mondial de l'UNESCO]] pour leur [[La Chaux-de-Fonds / Le Locle, urbanisme horloger|urbanisme horloger]], [[Sainte-Croix (Vaud)|Sainte-Croix]] connue pour ses boîtes à musique, côté suisse, et côté français, au nord : [[Pontarlier]]-[[Morteau]] au centre : [[Morez]], [[Saint-Claude (Jura)|Saint-Claude]] et au sud : Oyonnax, [[Bellegarde-sur-Valserine]]) se sont développées. |

||

Certaines de ces villes ont connu une baisse de la population à la fin du {{XXe siècle}}, d'autres ont su évoluer vers des activités tertiaires. L'horlogerie de luxe est florissante dans le Jura suisse. |

Certaines de ces villes ont connu une baisse de la population à la fin du {{XXe siècle}}, d'autres ont su évoluer vers des activités tertiaires. L'horlogerie de luxe est florissante dans le Jura suisse. |

||

| Ligne 185 : | Ligne 181 : | ||

=== Industries === |

=== Industries === |

||

Le massif jurassien actuel est héritier d'une longue tradition de production artisanale et industrielle de précision<ref>{{Chapitre|langue=fr|prénom1=Olivier|nom1=Crevoisier|titre chapitre=Milieux innovateurs et transformation des systèmes de production : le cas de l’Arc jurassien (1950-1999)|auteurs ouvrage=Jean-Claude Daumas, Pierre Lamard et Laurent Tissot (dir.)|titre ouvrage=Les territoires de l’industrie en Europe (1750-2000). Entreprises, régulations et trajectoires|lieu=Besançon|éditeur=Presses universitaires de Franche-Comté|année=2007|date=|pages totales=125-147|isbn=978-2-84867-178-9|doi=10.4000/books.pufc.27394|lire en ligne=http://books.openedition.org/pufc/27394|consulté le=2024-02-06}}</ref>. |

|||

Le massif jurassien actuel est héritier d'une longue tradition de production artisanale et industrielle de précision. |

|||

En France, avec les industries [[horlogerie|horlogères]] et mécaniques de précision, la taille [[diamantaire]] et [[lapidaire]], la fabrication de pipes à [[Saint-Claude (Jura)|Saint-Claude]] ou de [[jouet]]s en bois à [[Moirans-en-Montagne]] le massif perpétue une certaine spécialisation dans des secteurs de niche plus ou moins haut de gamme. À plus grande échelle, le massif héberge quelques très grandes entreprises industrielles françaises et internationales (dans les domaines de la plasturgie, de l'automobile, du transport ferroviaire, etc.). |

En France, avec les industries [[horlogerie|horlogères]] et mécaniques de précision, la taille [[diamantaire]] et [[lapidaire]], la fabrication de pipes à [[Saint-Claude (Jura)|Saint-Claude]] ou de [[jouet]]s en bois à [[Moirans-en-Montagne]] le massif perpétue une certaine spécialisation dans des secteurs de niche plus ou moins haut de gamme. À plus grande échelle, le massif héberge quelques très grandes entreprises industrielles françaises et internationales (dans les domaines de la plasturgie, de l'automobile, du transport ferroviaire, etc.). |

||

| Ligne 192 : | Ligne 187 : | ||

En Suisse, l'industrie de l'[[horlogerie]] de luxe est très dominante, notamment dans la [[vallée de Joux]] et à [[La Chaux-de-Fonds]]. L'industrie des machines est très présente dans le [[Jura bernois]] et le [[canton du Jura]]. La prospérité de ces industries et l'écart important des salaires attirent de nombreux [[Frontalier|travailleurs frontaliers]] français dans les entreprises suisses. |

En Suisse, l'industrie de l'[[horlogerie]] de luxe est très dominante, notamment dans la [[vallée de Joux]] et à [[La Chaux-de-Fonds]]. L'industrie des machines est très présente dans le [[Jura bernois]] et le [[canton du Jura]]. La prospérité de ces industries et l'écart important des salaires attirent de nombreux [[Frontalier|travailleurs frontaliers]] français dans les entreprises suisses. |

||

L'appellation [[AOC]] [[Bois du Jura]], établie le {{date-|15 mars 2019}}<ref>{{Ouvrage|titre=Arrêté du 8 mars 2019 portant homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bois du Jura »|lire en ligne=https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=E8A743D4AEAE2A009922205556CDFF68.tplgfr34s_3?cidTexte=JORFTEXT000038230095&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038229724|consulté le=2019-04-04}}</ref>, reconnaît les qualités particulières des résineux jurassiens, notamment leur résistance mécanique, leur mode de production, d'exploitation et de transformation<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Le Bois du Jura obtient une appellation d'origine contrôlée (AOC)|url=https://actu.fr/societe/le-bois-jura-obtient-une-appellation-dorigine-controlee-aoc_22253736.html|site=actu.fr|consulté le=2019-04-04}}</ref>, correspondant à un cahier des charges précis<ref>{{Lien web|titre=Cahier des charges du 28-03-2019|url=https://info.agriculture.gouv.fr/gedei/site/bo-agri/document_administratif-d6869670-1f1e-4d1d-9f0d-27ebe5e9fe17|site=info.agriculture.gouv.fr|consulté le=2019-04-04}}</ref>. |

|||

=== Tourisme === |

=== Tourisme === |

||

==== Activités de plein air ==== |

==== Activités de plein air ==== |

||

{{Article connexe|Liste des stations de sports d'hiver du Jura}} |

{{Article connexe|Liste des stations de sports d'hiver du Jura}} |

||

Le massif montagneux du Jura fait de monts et de vaux variés est adapté au développement des activités estivales de [[Randonnée pédestre|randonnées]]<ref>{{Lien web |titre=Les étapes de l'Échappée Jurassienne |description=randonnée pédestre |url=https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/etapes-echappee-jurassienne/ |site= |

Le massif montagneux du Jura fait de monts et de vaux variés est adapté au développement des activités estivales de [[Randonnée pédestre|randonnées]]<ref>{{Lien web |titre=Les étapes de l'Échappée Jurassienne |description=randonnée pédestre |url=https://www.jura-tourism.com/vivre-le-jura/pratiquer/balades-randonnees-pedestres/l-echappee-jurassienne/etapes-echappee-jurassienne/ |site=jura-tourism.com |date= |consulté le=1 octobre 2020}}</ref>, et hivernales de sports de neige, notamment le [[ski de fond]] pour lequel le massif est reconnu internationalement grâce aux grandes courses qui s'y produisent comme la [[Transjurassienne]] qui fait partie des [[Worldloppet]] (courses mondiales) et à son Centre national de ski nordique et de moyenne montagne à [[Prémanon]]<ref>[http://cnsnmm.sports.gouv.fr Centre national de ski nordique et de moyenne montagne - Actualités]</ref>. |

||

Outre ces différentes courses sportives, il est possible à tout un chacun de traverser le massif du Jura à pied, à VTT et à vélo ou, quand il est enneigé, à ski ou en raquettes grâce aux sentiers de la [[Grande traversée du Jura]] (GTJ) qui offre, depuis 2006, une possibilité de découvrir les montagnes du Jura à raquettes sur environ {{unité|100|kilomètres}} entre [[Mouthe]], dans le Doubs, et [[Giron (Ain)|Giron]], dans l'Ain. Le [[Sentier européen E4#Suisse|chemin des Crêtes]] entre [[Dielsdorf]] et [[Nyon]] est un classique de la randonnée. Le [[Sentier de grande randonnée 9|GR 9]] traverse la moitié sud du Jura et le [[Sentier de grande randonnée 5|GR 5]] traverse la moitié nord du massif, son tracé s'y confondant souvent avec la GTJ. Depuis {{date-|juin 2013}}, une nouvelle GTJ en randonnée équestre a été mise en place. Longue de près de {{unité|500|km}}, elle s'étend de [[Crosey-le-Petit]] dans le Doubs à [[Arbignieu]] dans l'Ain, avec un passage dans le vignoble jurassien<ref>[http://www.gtj.asso.fr/differentes-formules-de-la-gtj/gtj-a-cheval/la-gtj-a-cheval.html Grandes traversées du Jura (GTJ) : la GTJ à cheval]</ref>. |

Outre ces différentes courses sportives, il est possible à tout un chacun de traverser le massif du Jura à pied, à VTT et à vélo ou, quand il est enneigé, à ski ou en raquettes grâce aux sentiers de la [[Grande traversée du Jura]] (GTJ) qui offre, depuis 2006, une possibilité de découvrir les montagnes du Jura à raquettes sur environ {{unité|100|kilomètres}} entre [[Mouthe]], dans le Doubs, et [[Giron (Ain)|Giron]], dans l'Ain. Le [[Sentier européen E4#Suisse|chemin des Crêtes]] entre [[Dielsdorf]] et [[Nyon]] est un classique de la randonnée. Le [[Sentier de grande randonnée 9|GR 9]] traverse la moitié sud du Jura et le [[Sentier de grande randonnée 5|GR 5]] traverse la moitié nord du massif, son tracé s'y confondant souvent avec la GTJ. Depuis {{date-|juin 2013}}, une nouvelle GTJ en randonnée équestre a été mise en place. Longue de près de {{unité|500|km}}, elle s'étend de [[Crosey-le-Petit]] dans le Doubs à [[Arbignieu]] dans l'Ain, avec un passage dans le vignoble jurassien<ref>[http://www.gtj.asso.fr/differentes-formules-de-la-gtj/gtj-a-cheval/la-gtj-a-cheval.html Grandes traversées du Jura (GTJ) : la GTJ à cheval]</ref>. |

||

| Ligne 227 : | Ligne 222 : | ||

== Annexes == |

== Annexes == |

||

| ⚫ | |||

{{Autres projets|commons=Category:Jura mountains}} |

{{Autres projets|commons=Category:Jura mountains}} |

||

| ⚫ | |||

* [[Géologie du massif du Jura]] |

* [[Géologie du massif du Jura]] |

||

* [[Faune du Jura]] |

* [[Faune du Jura]] |

||

| Ligne 235 : | Ligne 231 : | ||

* [[Liste des cols du massif du Jura]] |

* [[Liste des cols du massif du Jura]] |

||

* [[Liste des chalets d'alpage du Jura vaudois]] |

* [[Liste des chalets d'alpage du Jura vaudois]] |

||

*[[Parc naturel régional du Haut-Jura]] |

* [[Parc naturel régional du Haut-Jura]] |

||

*[[Parc naturel régional du Doubs Horloger]] |

* [[Parc naturel régional du Doubs Horloger]] |

||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

{{Liens}} |

|||

* {{Lien web |

|||

| ⚫ | |||

| auteur = Claire König |

|||

| ⚫ | * {{Lien web|langue=fr |format=pdf |auteur1=Commissariat à l'aménagement du massif du Jura |url=http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/jura-schema-massif.pdf |titre=Schéma interrégional d'aménagement et de développement du Massif du Jura |mois=juillet |année=2006 |site=datar.gouv.fr |éditeur=DATAR |consulté le=23 décembre 2015 |id=Datar2006 |libellé=CAMJ, 2006}}. |

||

| ⚫ | |||

| titre = Jura en route pour la randonnée |

|||

| jour = 28 |

|||

| mois = novembre |

|||

| année = 2007 |

|||

| site = http://www.futura-sciences.com/}}. |

|||

| ⚫ | * {{Lien web|langue=fr |format=pdf |auteur1=Commissariat à l'aménagement du massif du Jura |url=http://www.datar.gouv.fr/sites/default/files/datar/jura-schema-massif.pdf |titre=Schéma interrégional d'aménagement et de développement du Massif du Jura |mois=juillet |année=2006 |site= |

||

{{Palette|Massifs montagneux de France|Géologie du massif du Jura}} |

{{Palette|Suisse|Massifs montagneux de France|Géologie du massif du Jura}} |

||

{{Portail|massif du Jura|montagne|géographie de la Suisse|France}} |

{{Portail|massif du Jura|montagne|géographie de la Suisse|France}} |

||

Dernière version du 22 février 2024 à 23:24

| Massif du Jura | |

Image satellite du massif du Jura. | |

| Géographie | |

|---|---|

| Altitude | 1 720 m, Crêt de la Neige[1] |

| Massif | Ceinture alpine |

| Longueur | 360 km |

| Largeur | 65 km |

| Superficie | 14 000 km2 |

| Administration | |

| Pays | |

| Régions Cantons |

Grand Est, Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté Soleure, Jura, Berne, Neuchâtel, Vaud, Bâle-Campagne, Argovie |

| Départements | Haut-Rhin, Saône-et-Loire, Territoire de Belfort, Doubs, Jura, Ain, Haute-Savoie, Savoie, Isère |

| Géologie | |

| Âge | Mésozoïque (roches) Néogène-Quaternaire (orogenèse) |

| Roches | Roches sédimentaires |

| modifier |

|

Le massif du Jura ou Jura est une chaîne de montagnes située en Europe occidentale, principalement le long de la frontière entre la France et la Suisse, au nord-ouest des Alpes dont il constitue une zone d'avant-pays plissée, et au sud du massif des Vosges. Constituée de hauts plateaux, de chaînons, de plis resserrés et de cluses, cette chaîne est caractérisée par une forme de croissant s'étendant sur plus de 360 kilomètres entre Dielsdorf et Voreppe, suivant la courbure de l'arc alpin. Culminant à 1 720 mètres d'altitude au sommet du crêt de la Neige, le massif jurassien est caractérisé par un climat rude de type semi-continental à montagnard, malgré son altitude modeste et sa position géographique. Chaîne de moyenne montagne essentiellement calcaire, sa géologie complexe en fait un modèle de référence dans de nombreuses disciplines géologiques et son nom a été à l'origine de la dénomination de la période géologique du Jurassique.

Toponymie[modifier | modifier le code]

Attestations anciennes[modifier | modifier le code]

Le nom du massif est attesté sous les formes Monte Jura altissimo, qui est inter Sequanos et Helvetios « le Jura, haute montagne qui s'élève entre la Séquanie et l'Helvétie » au Ier siècle av. J.-C. (Jules César, De bello gallico, 1, 2) ; Ἐν δὲ τοῖς Σηκοανοῖς ἐστι τὸ ὄρος ὁ Ἰουράσιος, διορίζει δ' Ἐλουηττίους καὶ Σηκοανούς « Le mont Juraise, situé dans le pays des Séquanes, sert de ligne de démarcation entre ce peuple et les Helvètes » au Ier siècle av. J.-C. (Strabon, Géographie, IV, III, 4) ; Jures et Jura au Ier siècle (Pline l'Ancien, Histoire Naturelle, IV, 31) ; Ἰουράσσος ὄρος « le mont Jurasse » au IIe siècle (Ptolémée, Géographie, II, 10) ; mons Jurassus, Jurum en 859 (M. R. XXIX) ; silvam quae vocatur Juris en 862 (donation de l’empereur) ; montem Juri, montem Jure en 1079 (Cart. Laus.) ; Jurim en 1150 (Cart. Oujon), montem de Jour en 1282 (M. G. VII, 342)[2].

Étymologie[modifier | modifier le code]

L’étymologie de l'oronyme Jura ne fait pas l'unanimité chez les toponymistes et les linguistes. Si la piste ligure semble définitivement écartée, la plupart des toponymistes font remonter le radical Jur- à un hypothétique élément celtique (gaulois) *jor[3],[4],[5]. L'hypothèse gauloise initialement développée dans la Revue celtique[6] a d’abord été reprise dans le glossaire gaulois de Georges Dottin : iura, iuri-, thème de nom de montagne ; lémanique jour « forêt de sapins », moyen gallois ior « chef », peut-être anciennement « sommet »[7]. À leur suite, des toponymistes y ont vu un francoprovençal juris, du bas latin juria qui signifiait « forêt de montagne »[réf. nécessaire]. Lui-même serait issu du gaulois *jor, *jore qui signifierait « hauteur boisée » et qui a également donné son nom aux joux, vastes forêts de montagne, car ce massif en est recouvert depuis très longtemps[2],[4],[5].

Cependant aucune attestation ancienne ne permet de rattacher *iura- au protoceltique et le thème a disparu des glossaires celtiques modernes[8]. Il est également absent de l'édition 2003 du Dictionnaire de la langue gauloise par Xavier Delamarre.

Le même radical semble cependant se retrouver dans d'autres toponymes : les Petites et les Grandes Jorasses. Jorasse est la forme correspondant à l’adjectif : Ἰουράσιος (Juraise) chez Strabon et Ἰουράσσος (Jurasse) chez Ptolémée, tous deux se rapportant à ὄρος « mont » ; Jours (Côte-d'Or, Jorx en 1170, Jugi en 1174 et Jorz en 1246), qui semble bien être un dérivé de iura, confondu avec jugum « hauteur » ; Jureuge, avec le second terme gaulois *ialo- « clairière »[8] et, précédé du latin per- « à travers », Perjuret, un quartier de Fraissinet-de-Fourques (Lozère).

Appellation officielle en France[modifier | modifier le code]

En France, l'appellation administrative officielle reste « Massif du Jura », qui englobe des communes des départements du Territoire de Belfort, du Doubs, du Jura et de l'Ain[9]. Le périmètre a été fixé par décret (décret 2004-69 du relatif à la délimitation des massifs[9]). L'appellation « Montagnes du Jura » est une marque créée par les départements de l'Ain, du Doubs et du Jura, les régions Franche-Comté et Rhône-Alpes et le commissariat de massif du Jura pour assurer la promotion touristique du massif, au travers de campagnes de communication, principalement sur Internet en lien avec les offices de tourisme et les « pays »[10].

-

Paysage typique de la Haute-Chaîne du Jura, vu depuis Le Chasseron.

Géographie[modifier | modifier le code]

Situation[modifier | modifier le code]

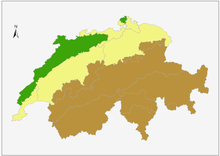

- Jura.

- Plateau suisse.

- Alpes.

Le massif du Jura forme une chaîne en forme de croissant longue de plus de 360 km (le long de sa crête principale, soit entre 340 km dans son arc interne et 400 km dans son arc externe) entre Dielsdorf (Zurich, Suisse) et Voreppe (Isère, France). Sa largeur varie de quelques kilomètres, à ses extrémités, pour atteindre un maximum de 65 km entre Besançon et Neuchâtel[11]. Divisé par la frontière entre la France et la Suisse, le massif est traditionnellement séparé en deux entités, le « Jura français » et le « Jura suisse ». Sa superficie est estimée à environ 14 000 km2, avec 9 860 km2 en France, où il est l'un des six massifs de montagne de la métropole, et 4 140 km2 en Suisse, où il constitue l'une des trois grandes régions[12].

Le massif du Jura est délimité par un ensemble de dépressions : la Bresse à l'ouest ; le Plateau suisse à l'est, qui le sépare des Alpes ; le fossé rhénan au nord, ainsi que la trouée de Belfort qui le sépare du massif des Vosges. Il est bordé au nord-ouest par un ensemble de bas-plateaux, rattachés au Bassin parisien, et par le petit massif de la Serre. Au sud, les reliefs du massif se confondent progressivement avec ceux de la Chartreuse et du Vercors. Sa limite géographique méridionale est considérée comme étant le saillant du Rhône, à la limite entre le Bugey et la Savoie. Cependant, les reliefs de l'avant-Pays savoyard, ainsi que le Salève, considérés géographiquement comme appartenant aux Préalpes, ont été identifiés par les géologues comme faisant partie intégrante du Jura, au vu de leurs caractéristiques lithologiques et structurales[13].

Du point de vue administratif, le massif du Jura traverse, en France, trois régions et neuf départements : la Bourgogne-Franche-Comté (Doubs, Jura, Saône-et-Loire et Territoire de Belfort), Auvergne-Rhône-Alpes (Ain, Isère, Haute-Savoie et Savoie) et le Grand Est (Haut-Rhin). Du côté suisse, il traverse huit cantons : Argovie, Bâle-Campagne, Berne, Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud et Zurich.

-

Carte de localisation en France et en Suisse.

-

Carte topographique coupant le massif à la frontière :

- partie française

- partie suisse

-

Carte administrative ; le massif est en contour rouge.

Topographie[modifier | modifier le code]

Le Jura est un relief plissé d'une longueur de 300 kilomètres environ et relativement jeune du point de vue géologique.

Le pli du Jura le plus au sud est l'anticlinal du Ratz (plateau du Grand-Ratz et dent de Moirans) qui commence à Voreppe (près de Grenoble), en France, sur l'Isère et qui se prolonge vers le nord-nord-est en suivant les montagnes préalpines de la Chartreuse. Cette chaîne est certes nettement plus basse que la Chartreuse, mais n'en est séparée que par une petite vallée.

Le deuxième pli du Jura, la chaîne de l'Épine, commence près des Échelles et se sépare des Alpes près de Chambéry, en Savoie, se prolongeant en direction du nord.

Plus on remonte vers le nord, plus nombreux sont ces plis qui forment un système de montagnes complet. Le Jura atteint déjà une largeur de 40 kilomètres à l'ouest de Genève. C'est ici qu'a lieu le changement de direction générale de la chaîne vers le nord-est. Le Jura atteint sa plus grande largeur sur la ligne Besançon - Yverdon-les-Bains où elle est de 70 kilomètres.

À partir de Bienne, les plis se dirigent toujours plus vers l'est et le nombre de plis parallèles commence à décroître, le système montagneux devenant plus petit. Le pli le plus oriental, le Lägern, se trouve dans un axe ouest-est exact et se termine à Dielsdorf, dans le canton de Zurich, où les couches géologiques jurassiennes passent sous la molasse du Plateau suisse.

La chaîne se prolonge à Schaffhouse (Randen) et en Allemagne par deux plateaux calcaires d'altitude modeste, le Jura souabe, situé au Bade-Wurtemberg, et le Jura franconien, situé en Bavière.

Principaux sommets[modifier | modifier le code]

- 1 720 m : Crêt de la Neige (Ain, France)

- 1 718 m : Le Reculet (Ain, France)

- 1 688 m : Colomby de Gex (Ain, France)

- 1 679 m : Mont Tendre (Vaud, Suisse)

- 1 677 m : La Dôle (Vaud, Suisse)

- 1 629 m : Pointe de Poêle Chaud (Vaud, Suisse)

- 1 621 m : Grand Crêt d'Eau dont Crêt de la Goutte (Ain, France)

- 1 614 m : Mont Rond (Ain, France)

- 1 608 m : Le Chasseron (Vaud, Suisse)

- 1 607 m : Chasseral (Berne, Suisse)

- 1 588 m : Le Suchet (Vaud, Suisse)

- 1 574 m : Grand Cunay (Vaud, Suisse)

- 1 567 m : Le Noirmont (Vaud, Suisse)

- 1 560 m : Aiguilles de Baulmes (Vaud, Suisse)

- 1 540 m : Crêt de Chalam (Ain, France)

- 1 534 m : Grand Colombier (Ain, France)

- 1 534 m : Mont Pelé (Vaud, Suisse)

- 1 533 m : Crêt des Danses (Vaud, Suisse)

- 1 528 m : La Barillette (Vaud, Suisse)

- 1 511 m : Mont Sâla (Vaud, Suisse)

- 1 496 m : Signal du Mont du Chat dans le mont du Chat (Savoie, France)

- 1 495 m : Crêt Pela (Jura, France)

- 1 494 m : Crêt de la Neuve (Vaud, Suisse)

- 1 483 m : Dent de Vaulion (Vaud, Suisse)

- 1 464 m : Le Soliat (Neuchâtel, Suisse)

- 1 463 m : Mont d'Or (Doubs, France)

- 1 445 m : Hasenmatt (Soleure, Suisse)

- 1 443 m : Molard Noir (Savoie, France)

- 1 439 m : Mont Racine (Neuchâtel, Suisse)

- 1 427 m : Mont Grelle dans la chaîne de l'Épine (Savoie, France)

- 1 425 m : L'Hergues (Ain, France)

- 1 419 m : Le Gros Crêt dans le mont Risoux (Doubs, France et Vaud, Suisse)

- 1 404 m : Grenchenberg (Soleure, Suisse)

- 1 395 m : Weissenstein (Soleure, Suisse)

- 1 390 m : Dent du Chat (Savoie, France)

- 1 382 m : Mont Sujet (Berne, Suisse)

- 1 379 m : Salève (Haute-Savoie, France)

- 1 351 m : Crêt du Nû (Ain, France)

- 1 337 m : Grand Sommartel (Neuchâtel, Suisse)

- 1 336 m : Montagne du Moron (Berne, Suisse)

- 1 329 m : Montagne de Montoz (Berne, Suisse)

- 1 323 m : Le Grand Taureau dans la montagne du Larmont (Doubs, France)

- 1 302 m : Crêt à la Dame, dans le mont Risoux (Jura, France)

- 1 302 m : Mont Châteleu (Doubs, France)

- 1 302 m : Mont Raimeux (canton du Jura, Suisse)

-

La dent de Vaulion.

-

Le Chasseral.

-

Le mont d'Or.

-

La Dôle.

-

Le Colomby de Gex.

-

Le fort de Joux.

-

Le mont Tendre, direction est.

Géologie[modifier | modifier le code]

Le Jura a donné son nom à une période célèbre de notre planète, le Jurassique, deuxième système du Mésozoïque. C'est à cette époque que les sédiments allant former la chaîne du Jura se sont déposés. Pendant le Jurassique, la région était composée d'îlots coralliens avec des lagons peu profonds situés à la bordure de l'océan Téthys (Océan alpin), avec une profusion biologique comparable à l'actuelle Micronésie[14],[15].

Au cours du Crétacé, le Jura va peu à peu émerger. Bien plus tard, à la fin de l'ère Tertiaire (Néogène), la poussée du massif alpin va entraîner la déformation des séries sédimentaires, qui vont se plisser et se failler. Le Jura va alors acquérir sa forme actuelle de « croissant », lequel contourne le nord-ouest du massif alpin.

Le Jura, composé de roches calcaires, donc généralement perméables, peine à retenir l'eau en son sein. Il en résulte un système karstique complexe où l'alternance de bancs calcaires et marneux conditionne la présence ou l’absence d’eau en surface. Les zones où le calcaire affleure sont en effet caractérisées par une infiltration des eaux météoriques vers un réseau hydrographique souterrain important, processus qui se traduit en surface par la présence des formes géomorphologiques caractéristiques des zones karstiques (dolines, lapiaz, gouffres…). Au contraire, les zones d’affleurement marneux (substrat imperméable argileux) se caractérisent par une restitution de l’eau au réseau hydrographique de surface (résurgences, fontaines, sources…) ou par la présence de zones de stagnation de l’eau (lacs, tourbières, marais…) qui ne peut s’infiltrer vers les aquifères calcaires. On trouve aussi dans le Jura de nombreux lacs d’origine glaciaire qui se situent au fond de combes où un substrat morainique datant des grandes glaciations quaternaires (Günz, Mindel, Riss, Würm) garantit l’imperméabilité du sous-sol.

Un bassin houiller est identifié en deux points du massif : un partiellement exploité pour son gaz autour de Lons-le-Saunier et un autre plus grand, partiellement exploité, situé au nord entre les massifs du Jura et des Vosges, qui englobe l'est de la Haute-Saône, le Territoire de Belfort et le sud du Haut-Rhin.

Hydrographie[modifier | modifier le code]

Le massif du Jura reçoit de très grandes quantités d'eau, entre 1 000 mm et plus de 2 000 mm par an sur les plus hauts sommets. Cela a pour conséquence de créer de nombreuses rivières puissantes comme l'Ain, le Doubs, la Loue, l'Areuse, l'Orbe ou encore l'Ill.

Le Jura comporte de nombreux lacs d'origine naturelle, ainsi que des retenues utilisées pour la production hydroélectrique, à l'instar des retenues situées sur le cours de l'Ain. Parmi les lacs naturels, on compte une importante concentration de ces plans d'eau au sein de la région des lacs du Jura, située en France. Cette région compte plus d'une dizaine de lacs d'origine glaciaire. En remontant dans le Haut-Jura, la vallée de Joux compte plusieurs lacs naturels dont le plus grand du massif, le lac de Joux. Dans la haute vallée du Doubs, se trouve aussi le lac de Saint-Point et d'autres petites étendues d'eau naturelles. Dans le sud du massif, d'autres lacs sont présents comme le lac de Nantua. À l'extrémité sud du massif, dans le département de la Savoie, le Jura compte un autre grand lac : le lac d'Aiguebelette. Le lac du Bourget, plus grand lac naturel entièrement situé en France, est aussi considéré comme faisant partie du Jura, mais aussi des Préalpes.

Climat[modifier | modifier le code]

Fortement marqué par le relief du massif, le Jura est exposé dans son ensemble à un climat montagnard humide typé continental (Cfb pour la classification de Köppen), car les variations de température sont très importantes entre l'été et l'hiver par rapport au reste de la France. Le froid et les précipitations augmentent avec l'altitude.

Les précipitations sont très abondantes sur l'ensemble du massif du Jura, avec rarement moins de 1 000 mm par an. Les points les plus arrosés sont les sommets du Haut-Jura culminant au-dessus de 1 400 mètres avec des pointes à plus de 2 000 mm, pas loin des records de pluviométrie de France métropolitaine[16]. La bordure interne orientale du massif du Jura est un peu moins arrosée. Le Jura subit donc de nombreuses précipitations, l’hiver elles sont majoritairement sous forme de neige au-dessus de 800 mètres d'altitude. Cependant, lors des hivers les plus doux, la limite pluie-neige peut se trouver vers 1 400 ou 1 600 mètres en moyenne. La neige y est donc plus rare.

Concernant les températures, le Jura est soumis à deux grandes influences vu l’orientation des vallées du massif : le flux de sud-ouest (doux et humide en hiver, chaud et orageux en été) et le flux de nord-est (glacial en hiver). Les températures peuvent varier énormément selon les saisons et d’un lieu à l’autre. Certaines vallées sont soumises à un effet de « cuvette à froid » avec par exemple un record absolu de froid à La Brévine, en Suisse, de −41,8 °C (1987) ; à Mouthe, en France, le record homologué par Météo-France est de −36,7 °C (). Dans cette même ville, le record de chaleur est de 35,7 °C ()[17]. Cela fait une amplitude annuelle maximale de 72,4 °C. L’été y est donc relativement chaud, surtout au vu de l’altitude moyenne du massif.

Histoire[modifier | modifier le code]

Contrairement à ce que prétendaient les moines du XIe siècle, de nombreuses découvertes archéologiques ont montré que les montagnes du Jura furent toujours peuplées dès la Préhistoire, au cours de l'ère quaternaire[18],[19]. On y trouve toute l'évolution liées aux époques préhistoriques : pierre, fer, bronze, métallurgie, exploitation du sel, des carrières de marbre, de calcaire et de tuf, exploitation du bois d'épicéa[20].

On y trouve même une voie internationale de commerce qui allait de Juris en Jovis, soit du fort de Joux au Grand St Bernard. Cette voie fut empruntée par les Celtes, les Romains, les pèlerins, les commerçants et reliait la France à l'Italie.

Des nécropoles mérovingiennes y ont été découvertes par exemple à Saint-Vit, à Doubs et sur le mont Châtel. Au haut Moyen Âge, l'habitat se présente généralement sous forme de villages et de hameaux très ruraux parfois spécialisés dans l'industrie du verre, des carrières, du sel, du bois, la sidérurgie, et l'agriculture.

Dès le VIe siècle, des moines vont s'installer dans les coins les plus reculés du massif car une loi leur permet de posséder ce qu'ils défrichent. Cela n'ira pas sans causer des conflits d'intérêts avec les sires locaux, d'où l'établissement de châteaux fortifiés[18].

En Franche-Comté, les guerres du XVIIe siècle furent particulièrement meurtrières. Le repeuplement se fit par des Savoyards et des Fribourgeois.

Le massif du Jura s'est industrialisé au XVIIIe siècle et XIXe siècle. Peu à peu, la sidérurgie est devenue horlogerie, boîte à musique (Sainte-Croix), moulin à poivre, machine à coudre ou automobile (Peugeot). Le travail du bois a permis de faire des pipes, des boutons, des jouets (Moirans-en-Montagne), complété au XXe siècle par l'industrie du plastique (Oyonnax). Les carrières du Bugey ou de Mièges, par exemple, présentent de belles pierres de taille, celles de Champagnole du ciment, d'autres du sable.

Ainsi, malgré l'altitude et des conditions climatiques rigoureuses, des villes relativement importantes (La Chaux-de-Fonds, Le Locle, toutes deux classées au patrimoine mondial de l'UNESCO pour leur urbanisme horloger, Sainte-Croix connue pour ses boîtes à musique, côté suisse, et côté français, au nord : Pontarlier-Morteau au centre : Morez, Saint-Claude et au sud : Oyonnax, Bellegarde-sur-Valserine) se sont développées.

Certaines de ces villes ont connu une baisse de la population à la fin du XXe siècle, d'autres ont su évoluer vers des activités tertiaires. L'horlogerie de luxe est florissante dans le Jura suisse.

Économie[modifier | modifier le code]

Agriculture et pastoralisme[modifier | modifier le code]

Hormis quelques enclaves d'élevage bovin mixte, c'est l'élevage bovin laitier qui prédomine dans le Jura : le lait est en effet la première ressource agricole du massif. C'est pourquoi on y compte un nombre important de fromages labellisés : AOC Morbier, AOP Comté, IGP Gruyère français, AOP Mont-d'Or et AOC Bleu de Gex en France, AOP suisse Gruyère suisse, AOP Tête de Moine et AOP Vacherin Mont-d'Or en Suisse. Ce modèle économique influence aussi l'installation humaine : les fermes jurassiennes sont de taille importante, ce qui correspond à une nécessité économique, à savoir abriter les troupeaux et le foin pendant la période hivernale.

Autre production d'importance, le bois du Jura est en AOC depuis 2019.

Industries[modifier | modifier le code]

Le massif jurassien actuel est héritier d'une longue tradition de production artisanale et industrielle de précision[21].

En France, avec les industries horlogères et mécaniques de précision, la taille diamantaire et lapidaire, la fabrication de pipes à Saint-Claude ou de jouets en bois à Moirans-en-Montagne le massif perpétue une certaine spécialisation dans des secteurs de niche plus ou moins haut de gamme. À plus grande échelle, le massif héberge quelques très grandes entreprises industrielles françaises et internationales (dans les domaines de la plasturgie, de l'automobile, du transport ferroviaire, etc.).

En Suisse, l'industrie de l'horlogerie de luxe est très dominante, notamment dans la vallée de Joux et à La Chaux-de-Fonds. L'industrie des machines est très présente dans le Jura bernois et le canton du Jura. La prospérité de ces industries et l'écart important des salaires attirent de nombreux travailleurs frontaliers français dans les entreprises suisses.

L'appellation AOC Bois du Jura, établie le [22], reconnaît les qualités particulières des résineux jurassiens, notamment leur résistance mécanique, leur mode de production, d'exploitation et de transformation[23], correspondant à un cahier des charges précis[24].

Tourisme[modifier | modifier le code]

Activités de plein air[modifier | modifier le code]

Le massif montagneux du Jura fait de monts et de vaux variés est adapté au développement des activités estivales de randonnées[25], et hivernales de sports de neige, notamment le ski de fond pour lequel le massif est reconnu internationalement grâce aux grandes courses qui s'y produisent comme la Transjurassienne qui fait partie des Worldloppet (courses mondiales) et à son Centre national de ski nordique et de moyenne montagne à Prémanon[26].

Outre ces différentes courses sportives, il est possible à tout un chacun de traverser le massif du Jura à pied, à VTT et à vélo ou, quand il est enneigé, à ski ou en raquettes grâce aux sentiers de la Grande traversée du Jura (GTJ) qui offre, depuis 2006, une possibilité de découvrir les montagnes du Jura à raquettes sur environ 100 kilomètres entre Mouthe, dans le Doubs, et Giron, dans l'Ain. Le chemin des Crêtes entre Dielsdorf et Nyon est un classique de la randonnée. Le GR 9 traverse la moitié sud du Jura et le GR 5 traverse la moitié nord du massif, son tracé s'y confondant souvent avec la GTJ. Depuis , une nouvelle GTJ en randonnée équestre a été mise en place. Longue de près de 500 km, elle s'étend de Crosey-le-Petit dans le Doubs à Arbignieu dans l'Ain, avec un passage dans le vignoble jurassien[27].

La spéléologie avec ses nombreux clubs est largement représentée. Il existe près de 12 000 cavités[28] recensées dans le Jura en incluant l'Ain et la Suisse. Le massif est notamment connu pour ses reculées. Les deux plus importants réseaux sont le Verneau souterrain d'une longueur de 33 kilomètres dans le département du Doubs et la Borne aux Cassots avec 15 kilomètres dans le département du Jura[29]. La cavité la plus profonde est le gouffre de la Rasse.

Sites naturels[modifier | modifier le code]

Le massif du Jura contient plusieurs sites naturels tels que le saut du Doubs, la reculée du Lison, la reculée de la Loue, les cascades du Hérisson, la grotte de Cotencher ou le Creux-du-Van.

Patrimoine historique et industriel[modifier | modifier le code]

Le massif présente des sites historiques tels que l'abbaye de Saint-Claude, la villa palladienne, le château de Joux et l'abbatiale de Romainmôtier. Un important patrimoine industriel est également présent à travers de nombreux musées comme le musée du jouet de Moirans-en-Montagne, le musée d'automates et de boîtes à musique de Sainte-Croix ou le musée international d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds.

Transports[modifier | modifier le code]

Transports ferroviaires[modifier | modifier le code]

Le Jura est une zone de passage importante entre la France et la Suisse. Cinq lignes ferroviaires traversent le massif : les lignes Dole-Frasne - Neuchâtel, Besançon - Le Locle-Neuchâtel, Dole-Frasne - Vallorbe, Belfort-Delle - Berne (rouverte en 2018 du côté français) et la Lyon-Bellegarde - Genève (rouverte fin 2010 pour relier Paris à Genève). Toutes hormis la troisième sont empruntées par les TGV Lyria, la quatrième, bien que fermée à tout trafic en 1991 a rouvert en 2018 pour relier de nouveau la Suisse à Belfort et offrir une correspondance avec la LGV Rhin-Rhône. Les passages par Bâle et le fossé rhénan au nord et par Bellegarde et la vallée du Rhône au sud sont privilégiés. Toutefois, la période d'annexion de l'Alsace a donné lieu à l'ouverture de la ligne de Belfort à Delle, pour relier Paris à Berne sans avoir à traverser l'Alsace alors allemande.

Transports routiers et autoroutes[modifier | modifier le code]

En France, l'ancienne RN5 mène à Genève en traversant Poligny, Champagnole, Les Rousses, le col de la Faucille et Gex. L'autoroute A40 traverse également le massif du Jura entre Bourg-en-Bresse et Genève par le tunnel de Chamoise et une succession de viaducs, de Nantua à Lalleyriat, succession d'ouvrages d'art qui lui vaut le surnom d'autoroute des Titans[30]. En Suisse, au départ de Bienne, l'autoroute A16, dite aussi Transjurane, relie la ville bernoise à Delémont, Porrentruy, puis Belfort en France. L'autoroute A9 relie Orbe (raccordement avec l'autoroute A1) à Vallorbe sur la frontière. De là, la RN57 présentant des tronçons de voies rapides, conduit à Pontarlier, Besançon puis Nancy. L'autoroute A2, qui relie Olten à Bâle, franchit la chaîne du Jura par le tunnel du Belchen. Elle est l'un des axes les plus importants de Suisse et s'inscrit sur l'axe nord-sud de l'Europe par les tunnels alpin du Saint-Gothard.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- « Carte IGN classique » sur Géoportail.

- Henri Jaccard, Essai de toponymie, G. Bridel & Cie, Lausanne,1906.

- Henry Suter, Noms de lieux de la Suisse Romande, Savoie et Environs, henrysuter.ch.

- Hubert Bessat, Les noms du patrimoine alpin, 2004, p. 18 et 20.

- Pierre Chessex, « Noms de lieux forestiers », in revue La Forêt, Neuchâtel, Imprimerie Nouvelle L.-A. Monnier, 1950.

- Ferdinand de Saussure et J. Loth in Revue celtique, XXVIII, 1907, p. 339-341.

- Georges Dottin, La langue gauloise, C. Klincksieck, Paris, 1920.

- Celtic Lexicon, University of Wales, Centre for Advanced Welsh & Celtic Studies.

- Décret no 2004-69 du 16 janvier 2004 relatif à la délimitation des massifs.

- Qui sommes-nous ? Montagnes du Jura

- (en) Anna Sommaruga, Géologie du Jura central et du bassin molassique : nouveaux aspects d'une chaîne d'avant-pays plissée et décollée sur des couches d'évaporites [« Geology of the central Jura and the molasse basin : new insight into an evaporite-based foreland fold and thrust belt »], Neuchâtel, Société neuchâteloise des Sciences naturelles, , 195 p. (ISBN 2-88347-001-4, présentation en ligne, lire en ligne), p. 18

- Datar 2006, p. 6

- Maurice Gidon, « Glossaire des domaines alpins », sur geol-alp.com, (consulté le ).

- « Colonne Stratigraphique Jura » (consulté le )

- Dominique Raizon, « Du Jurassique au Jura : des dinosaures aux mammifères », RFI, (lire en ligne).

- Les précipitations en France

- Mouthe, village le plus froid de France : explications, Météo France, 23 février 2015

- C. Munnier, Fouilles et découvertes en Franche-Comté, Éditions Ouest-France, 2009

- Préhistoire et Moyen Âge à Pontarlier (Doubs), INRAP, 18 septembre 2015

- Pierre Pétrequin et Anne-Marie Pétrequin, La Préhistoire du Jura et l’Europe néolithique en 100 mots-clés: 5300-2100 av J.-C., Presses universitaires de Franche-Comté, (ISBN 978-2-84867-846-7 et 978-2-84867-872-6, DOI 10.4000/books.pufc.41910, lire en ligne)

- Olivier Crevoisier, « Milieux innovateurs et transformation des systèmes de production : le cas de l’Arc jurassien (1950-1999) », dans Jean-Claude Daumas, Pierre Lamard et Laurent Tissot (dir.), Les territoires de l’industrie en Europe (1750-2000). Entreprises, régulations et trajectoires, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, , 125-147 p. (ISBN 978-2-84867-178-9, DOI 10.4000/books.pufc.27394, lire en ligne)

- Arrêté du 8 mars 2019 portant homologation du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Bois du Jura » (lire en ligne)

- « Le Bois du Jura obtient une appellation d'origine contrôlée (AOC) », sur actu.fr (consulté le )

- « Cahier des charges du 28-03-2019 », sur info.agriculture.gouv.fr (consulté le )

- « Les étapes de l'Échappée Jurassienne », randonnée pédestre, sur jura-tourism.com (consulté le )

- Centre national de ski nordique et de moyenne montagne - Actualités

- Grandes traversées du Jura (GTJ) : la GTJ à cheval

- Philippe Audra-Responsable d'édition et Pascal Reilé, Association française de karstologie, « Grottes et karts de France - Le karst franc-comtois du massif du Jura », Karstologia Mémoires, Paris, Association française de karstologie, no 19, , p. 176-181 (ISBN 978-2-95-042225-5)

- « La Borne aux Cassots », sur Comité départemental de spéléologie du Jura (consulté le )

- Blaise de Chabalier, « Entre ciel et montagne, les secrets de l’autoroute des titans sur RMC Découverte », Le Figaro, .

Annexes[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Géologie du massif du Jura

- Faune du Jura

- Flore du Jura

- Liste des monuments historiques du Jura

- Liste des cols du massif du Jura