« Loïe Fuller » : différence entre les versions

→Liens externes : Catégorie:Personnalité américaine incinérée |

Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |

||

| (22 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||

| légende = Loïe Fuller en 1889, dans la pièce ''Caprice'' de Howard P. Taylor. Photographie : {{Lien|Elliott & Fry|lang=en}}. |

| légende = Loïe Fuller en 1889, dans la pièce ''Caprice'' de Howard P. Taylor. Photographie : {{Lien|Elliott & Fry|lang=en}}. |

||

}} |

}} |

||

'''Loïe Fuller''', nom de scène de '''Mary Louise Fuller''', née à [[Hinsdale (Illinois)|Hinsdale]]<ref group=alpha>Près de [[Chicago]] (Illinois).</ref> le {{date de naissance|22 janvier 1862}}<ref group=alpha>Erreur sur son acte de décès ; elle est née en janvier 1862 (et non janvier 1869)</ref> et morte à [[8e arrondissement de Paris|Paris {{8e}}]] le {{date de décès|2 janvier 1928}}<ref>[http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjItMDItMDciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjYwMTY2O3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=-663%2C15&uielem_islocked=0&uielem_zoom=153&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Acte de décès à Paris {{8e}}, n° 7, vue 1/31]. Elle décès au 25 de l'[[avenue Montaigne]], au [[Plaza Athénée]].</ref>, est une [[danseuse]] [[États-Unis|américaine]] et l'une des pionnières de la [[danse moderne]]<ref>{{Lien web|langue = Français|titre = Pionniers et précurseurs|url = http://www.olats.org/pionniers/pp/fuller/fuller.php |

'''Loïe Fuller''', nom de scène de '''Mary Louise Fuller''', née à [[Hinsdale (Illinois)|Hinsdale]]<ref group=alpha>Près de [[Chicago]] (Illinois).</ref> le {{date de naissance|22 janvier 1862}}<ref group=alpha>Erreur sur son acte de décès ; elle est née en janvier 1862 (et non janvier 1869)</ref> et morte à [[8e arrondissement de Paris|Paris {{8e}}]] le {{date de décès|2 janvier 1928}}<ref>[http://archives.paris.fr/arkotheque/visionneuse/visionneuse.php?arko=YTo2OntzOjQ6ImRhdGUiO3M6MTA6IjIwMjItMDItMDciO3M6MTA6InR5cGVfZm9uZHMiO3M6MTE6ImFya29fc2VyaWVsIjtzOjQ6InJlZjEiO2k6NDtzOjQ6InJlZjIiO2k6MjYwMTY2O3M6MTY6InZpc2lvbm5ldXNlX2h0bWwiO2I6MTtzOjIxOiJ2aXNpb25uZXVzZV9odG1sX21vZGUiO3M6NDoicHJvZCI7fQ==#uielem_move=-663%2C15&uielem_islocked=0&uielem_zoom=153&uielem_brightness=0&uielem_contrast=0&uielem_isinverted=0&uielem_rotate=F Acte de décès à Paris {{8e}}, n° 7, vue 1/31]. Elle décès au 25 de l'[[avenue Montaigne]], au [[Plaza Athénée]].</ref>, est une [[danseuse]] d'origine [[États-Unis|américaine]] et l'une des pionnières de la [[danse moderne]]<ref>{{Lien web|langue = Français|titre = Pionniers et précurseurs|url = http://www.olats.org/pionniers/pp/fuller/fuller.php|date = }}</ref> ; elle est célèbre pour les voiles qu'elle faisait tournoyer dans ses chorégraphies de [[danse serpentine]]<ref name=":0" /> et pour ses talents de [[mise en scène|metteuse en scène]]. |

||

== Biographie == |

== Biographie == |

||

[[File:Loie_Fuller_(1901).ogv|droite|Loïe Fuller par [[Segundo de Chomon]] (1901).]] |

[[File:Loie_Fuller_(1901).ogv|droite|Loïe Fuller par [[Segundo de Chomon]] (1901).]] |

||

Loie naît de Deliah et Reuben Fuller à Fullersburg (qui devriendra Hinsdale). Elle a une excellente mémoire et dit avoir été capable de répéter sans faute un poème écouté une seule fois<ref>{{Lien web |titre=The Captivating Loie Fuller (1862-1928) |url=https://www.fullersburg.org/loie-fuller |langue=en |site=fullersburg.org |consulté le=27 février 2022 |auteur=Sue Devick}}</ref>. |

|||

=== Danseuse et metteuse en scène === |

=== Danseuse et metteuse en scène === |

||

Loïe Fuller commence sa carrière à l'Academy of Music à [[Chicago]]. Elle apparaît pour la première fois sur scène en exécutant de la danse classique sans la moindre formation en danse<ref name="vogue1913">{{Article|titre=A High Priestess of Terpsichore|périodique=[[Vogue]]|date=1913-09-01|langue=en|auteur1=Laura Hubbard|lire en ligne=https://archive.vogue.com/article/1913/09/01/a-high-priestess-of-terpsichore|pages=88}}</ref>. |

|||

| ⚫ | Loïe Fuller se forme dès l'âge de 16 ans aux danses burlesques<ref>{{ lien web | url = http://www.madmoizelle.com/loie-fuller-danseuse-histoire-634717 | titre = L’héritage de Loïe Fuller, la « Fée des Lumières », pionnière de la danse contemporaine | site = Madmoizelle.com | date = 27 septembre 2016 | auteur = Clémence Bodoc }}</ref>. {{référence nécessaire |

||

| ⚫ | Loïe Fuller se forme dès l'âge de 16 ans aux danses burlesques<ref name="madmoizelle">{{ lien web | url = http://www.madmoizelle.com/loie-fuller-danseuse-histoire-634717 | titre = L’héritage de Loïe Fuller, la « Fée des Lumières », pionnière de la danse contemporaine | site = Madmoizelle.com | date = 27 septembre 2016 | auteur = Clémence Bodoc }}</ref>. {{référence nécessaire |C’est en tant que comédienne qu’elle découvre sa vocation, le soir du 16 octobre 1891, lors de la création de la pièce ''Quack Medical Doctor'' à Holyoke, dans le Massachusetts. Revêtue d’une longue chemise de soie blanche, elle improvise de grands mouvements pour interpréter une femme sous hypnose. Le public réagit alors spontanément en s’écriant {{citation|Un papillon !... Une orchidée !...}} }}. Cette nouvelle danse intégrant l'amplitude de la jupe dans le mouvement a été initiée dans les music-halls au [[Royaume-Uni]], notamment par [[Kate Vaughan]] dès 1873<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Helen Thomas|titre=Dance, Modernity and Culture|éditeur=[[Routledge]]|date=2 sept. 2003|pages totales=232 pages|passage=Fuller, however was not the first to perform the skirt dance : it had long been popularly developped inEnglish Music Hall from a compromise of a classical ballet variation of the Lancashire clog, or "step dance".its leading exponent was Kate Vaughan who first appeared as a skirt dance in a "ballet of the furies at the Holborn theatre in 1873|isbn=1-134-88182-7|isbn2=9781134881826|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=l5OJAgAAQBAJ&pg=PA55&dq=kate+vaughan}}</ref>. Loïe Fuller valorisera davantage la jupe dans sa première chorégraphie, la ''[[Danse serpentine]]'', créée au [[Park Theatre (Brooklyn)|Park Theatre]] de [[Brooklyn]], à New York, le {{date-|15 février 1892}}, qui connaît un succès considérable. Bon nombre des premières séquences d’images [[cinéma|filmées]] les présentent. Installée ensuite à Paris, elle est remarquée et engagée aux [[Folies Bergère]]<ref name=":0">{{Ouvrage|langue=anglais, allemand, français|auteur1=Alexander Roob|titre=The history of press graphics|sous-titre=1819-1921|lieu=Cologne|éditeur=Taschen|année=2023|pages totales=603|passage=435|isbn=978-3-8365-0786-8}}</ref> par le directeur artistique [[Édouard Marchand]]. Elle devient l'une des artistes les plus importantes et les mieux payées dans le monde du spectacle. Par sa liberté d’invention, elle est la première à réaliser des scénographies d’un genre dont les grands théoriciens de la scène moderne, [[Edward Gordon Craig]] et [[Adolphe Appia]], avaient rêvé, qui considéraient la lumière comme un élément fondamental de la représentation. L’avènement de l’éclairage électrique et l'imagination créatrice de Fuller suscitent une révolution dans les arts de la scène. |

||

Tournoyant sur un carré de verre éclairé par-dessous, sculptée par les faisceaux de dizaines de projecteurs latéraux, noyée dans des flots (parfois des centaines de mètres) de tissu léger, Fuller, métamorphosée par la couleur, emplit l’espace scénique de ses formes lumineuses en mouvement. Dans certaines de ses pièces, des miroirs stratégiquement placés et des jeux d’éclairages savamment étudiés démultiplient son image à l'infini. |

Tournoyant sur un carré de verre éclairé par-dessous, sculptée par les faisceaux de dizaines de projecteurs latéraux, noyée dans des flots (parfois des centaines de mètres) de tissu léger, Fuller, métamorphosée par la couleur, emplit l’espace scénique de ses formes lumineuses en mouvement. Dans certaines de ses pièces, des miroirs stratégiquement placés et des jeux d’éclairages savamment étudiés démultiplient son image à l'infini. |

||

L'avant-garde artistique, les [[symbolisme (art)|symbolistes]], [[Stéphane Mallarmé |

L'avant-garde artistique, les [[symbolisme (art)|symbolistes]], [[Stéphane Mallarmé|Mallarmé]] qui la considère comme l’incarnation même de l’utopie symboliste, résume ainsi l’impression que sa danse lui fit : « ivresse d’art et, simultané, accomplissement industriel ». Elle réussit à susciter l’admiration de tous les publics par son art démocratique, comptant parmi ses amis et admirateurs : [[Jean Francis Auburtin]], [[Auguste Rodin|Rodin]], [[Henri de Toulouse-Lautrec|Lautrec]], [[Jules Chéret]], [[Georges Rodenbach]] qui lui consacra plusieurs pages élogieuses, [[Rupert Carabin]], l’astronome [[Camille Flammarion]] (elle fut membre de la société d'[[astronomie]]), [[Hector Guimard]] et les [[Marie Curie|Curie]]. Elle rencontre ces derniers après leur avoir demandé s'ils pouvaient l'aider à confectionner un costume [[phosphorescent]] à base du [[radium]] qu'ils viennent de découvrir, leur offrant un spectacle privé pour les remercier de leur réponse négative mais pédagogique. Elle monte ensuite un spectacle intitulé ''la danse du radium''<ref name="curie">{{Lien web |titre=Quand la Fée lumière, Loïe Fuller rencontra Pierre et Marie Curie, les «magiciens» du radium... |url=https://musee.curie.fr/decouvrir/documentation/loie-fuller |site=musee.curie.fr |consulté le=6 mars 2021}}</ref>. |

||

Seules de rares artistes dont [[Jane Avril]] avaient osé le solo dansé sans corset, jouant presque exclusivement de ses bras (à l'opposé de la danse académique où tout part des pieds). Par ses mouvements amples, sinueux et continus, elle inaugure une ère nouvelle. |

Seules de rares artistes dont [[Jane Avril]] avaient osé le solo dansé sans [[corset]], jouant presque exclusivement de ses bras (à l'opposé de la danse académique où tout part des pieds). Par ses mouvements amples, sinueux et continus, elle inaugure une ère nouvelle. |

||

Fuller participe à l'[[Exposition universelle de 1900]] à Paris dans son propre « théâtre-musée ». À cette occasion, elle fait découvrir en France la troupe japonaise de [[Sada Yacco]]<ref>{{Lien web |titre=Théâtre de la Loïe Fuller. Paris |url=https://data.bnf.fr/15723407/theatre_de_la_loie_fuller_paris/ |site=data.bnf.fr |consulté le=6 mars 2021}}</ref>. Elle déposa un total de dix brevets et copyright, principalement reliés à ses accessoires (sels phosphorescents qu'elle élabore elle-même et applique sur ses costumes) et dispositifs d’éclairage{{Référence nécessaire|date=9 octobre 2019}}. |

Fuller participe à l'[[Exposition universelle de 1900]] à Paris dans son propre « théâtre-musée ». À cette occasion, elle fait découvrir en France la troupe japonaise de [[Sada Yacco]]<ref>{{Lien web |titre=Théâtre de la Loïe Fuller. Paris |url=https://data.bnf.fr/15723407/theatre_de_la_loie_fuller_paris/ |site=data.bnf.fr |consulté le=6 mars 2021}}</ref>. Elle déposa un total de dix brevets et copyright, principalement reliés à ses accessoires (sels phosphorescents qu'elle élabore elle-même et applique sur ses costumes) et dispositifs d’éclairage{{Référence nécessaire|date=9 octobre 2019}}. La justice américaine refuse de lui accorder la protection de sa danse serpentine par des droits d'auteur<ref name="vogue2019"/> et son travail imité et plagié à diverses reprises<ref name="madmoizelle"/>. |

||

Son succès ne fut pas éphémère, mais en tant que danseuse elle fut éclipsée en [[1902]] par [[Isadora Duncan]], sa compatriote, qu’elle contribua à faire connaître en [[Europe]]. Malgré une longue et impressionnante carrière, elle fut pratiquement oubliée du grand public après sa mort, mais devint rapidement une référence dans l'histoire de la danse, marquant un point d'articulation entre le music-hall, la performance et la danse moderne. |

Son succès ne fut pas éphémère, mais en tant que danseuse elle fut éclipsée en [[1902]] par [[Isadora Duncan]], sa compatriote, qu’elle contribua à faire connaître en [[Europe]]. Malgré une longue et impressionnante carrière, elle fut pratiquement oubliée du grand public après sa mort, mais devint rapidement une référence dans l'histoire de la danse, marquant un point d'articulation entre le music-hall, la performance et la danse moderne. |

||

| Ligne 25 : | Ligne 28 : | ||

Fuller a été brièvement mariée, à partir de 1889, au colonel William Hayes, un riche agent immobilier, cousin du Président [[Rutherford B. Hayes]]. L'époux a financé la compagnie et une tournée dans les Caraïbes la même année. Mais après avoir découvert que le colonel Hayes était déjà marié à une autre femme, Fuller a porté plainte pour [[bigamie]] en 1892. Ensuite, il semble que Fuller se soit exclusivement tournée vers des amours [[Lesbianisme|lesbiennes]]. Elle noua une relation amoureuse avec l'une de ses admiratrices, [[Gab Sorère|Gabrielle Bloch]], dite « Gab ». À partir de 1905, les deux femmes vivent ensemble, Gab devenant aussi l'associée de Fuller et lui écrivant quelques scénarios<ref>Kim Marra,Robert A. Schanke, ''Staging Desire: Queer Readings of American Theater History'', Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002, p. 325-326.</ref>. Dans ces années d'avant 1914, les deux femmes mènent une vie extrêmement libre, en s'intégrant au cercle de [[Natalie Barney]], poétesse et salonnière ayant œuvré à créer un groupe de femmes artistes et lesbiennes, une nouvelle [[Mytilène]] à Paris : elles fréquentent [[Romaine Brooks]], [[Eileen Gray]] ou encore [[Damia (chanteuse)|Damia]]. Fuller et Bloch auront partagé leurs vies durant vingt-trois ans, jusqu'à la mort de la danseuse. |

Fuller a été brièvement mariée, à partir de 1889, au colonel William Hayes, un riche agent immobilier, cousin du Président [[Rutherford B. Hayes]]. L'époux a financé la compagnie et une tournée dans les Caraïbes la même année. Mais après avoir découvert que le colonel Hayes était déjà marié à une autre femme, Fuller a porté plainte pour [[bigamie]] en 1892. Ensuite, il semble que Fuller se soit exclusivement tournée vers des amours [[Lesbianisme|lesbiennes]]. Elle noua une relation amoureuse avec l'une de ses admiratrices, [[Gab Sorère|Gabrielle Bloch]], dite « Gab ». À partir de 1905, les deux femmes vivent ensemble, Gab devenant aussi l'associée de Fuller et lui écrivant quelques scénarios<ref>Kim Marra,Robert A. Schanke, ''Staging Desire: Queer Readings of American Theater History'', Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002, p. 325-326.</ref>. Dans ces années d'avant 1914, les deux femmes mènent une vie extrêmement libre, en s'intégrant au cercle de [[Natalie Barney]], poétesse et salonnière ayant œuvré à créer un groupe de femmes artistes et lesbiennes, une nouvelle [[Mytilène]] à Paris : elles fréquentent [[Romaine Brooks]], [[Eileen Gray]] ou encore [[Damia (chanteuse)|Damia]]. Fuller et Bloch auront partagé leurs vies durant vingt-trois ans, jusqu'à la mort de la danseuse. |

||

Ses cendres reposent à Paris au [[columbarium du Père-Lachaise]] (case n°5382). |

Ses cendres reposent à Paris au [[columbarium du Père-Lachaise]] (case n°5382)<ref>{{Lien web |titre=Les grands noms de la danse ! |url=https://bertrandbeyern.fr/les-grands-noms-de-la-danse/ |site=bertrandbeyern.fr |consulté le=2 avril 2022}}</ref>. |

||

== Mémoires et hommages == |

|||

| ⚫ | |||

Le film ''[[La Danseuse (film, 2016)|La Danseuse]]'', sorti en 2016 et réalisé par [[Stéphanie Di Giusto]], où elle est incarnée par la chanteuse [[Soko (chanteuse)|Soko]], parle de la majeure partie de sa vie. |

|||

== Œuvres et créations == |

== Œuvres et créations == |

||

| Ligne 46 : | Ligne 44 : | ||

* {{Ouvrage | auteur1 = Roger Marx | lien auteur1 = Roger Marx | illustrateur = [[Pierre Roche (sculpteur)|Pierre Roche]] | titre = La Loïe Fuller | lieu = Paris | année = 1904 | pages totales = 23 | lire en ligne ={{gallica|id=bpt6k1066588r/f3.item}} }}. |

* {{Ouvrage | auteur1 = Roger Marx | lien auteur1 = Roger Marx | illustrateur = [[Pierre Roche (sculpteur)|Pierre Roche]] | titre = La Loïe Fuller | lieu = Paris | année = 1904 | pages totales = 23 | lire en ligne ={{gallica|id=bpt6k1066588r/f3.item}} }}. |

||

* {{Ouvrage | langue = fr | auteur1 = Loïe Fuller | traducteur = le prince Bojidar Karageorgevitch | préface = Anatole France | titre = Quinze ans de ma vie | lieu = Paris | éditeur = Librairie Félix Juven | année = 1908 | pages totales = 288 | lire en ligne = {{gallica|id=bpt6k1116945}} }}. |

* {{Ouvrage | langue = fr | auteur1 = Loïe Fuller | traducteur = le prince Bojidar Karageorgevitch | préface = Anatole France | titre = Quinze ans de ma vie | lieu = Paris | éditeur = Librairie Félix Juven | année = 1908 | pages totales = 288 | lire en ligne = {{gallica|id=bpt6k1116945}} }}. |

||

* Ré-édition : ''Quinze ans de ma vie'', Paris, Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », [[2016 en littérature|2016]], 350 p. {{ISBN|978-2-7152-4336-1}}. |

* Ré-édition : ''Quinze ans de ma vie'', Paris, [[Mercure de France]], coll. « Le Temps retrouvé », [[2016 en littérature|2016]], 350 p. {{ISBN|978-2-7152-4336-1}}. |

||

== |

== Mémoires et hommages == |

||

| ⚫ | Fuller publie ses ''Mémoires'' en [[1908]], qui sont réédités en [[2002]] par [[Giovanni Lista]], avec d’autres textes inédits, sous le titre ''Ma Vie et la danse''<ref>Paris, éditions [[L'Œil d'or]]</ref>. Giovanni Lista lui a par ailleurs consacré un long essai biographique : ''Loïe Fuller, danseuse de la [[Belle Époque]]''<ref>éditions Stock-Somogy, Paris, 1994 (nouvelle édition revue et augmentée, en particulier avec un chapitre sur le cinéma, chez Hermann édition, Paris, 2007</ref>. Le livre donne également lieu au tournage de deux films : ''Loïe Fuller et ses imitatrices'', réalisé par Giovanni Lista<ref>production Cinémathèque de la danse, Paris, 1994</ref>, avec une seconde version augmentée<ref>production [[Centre national de la recherche scientifique|CNRS]], Paris, 2006</ref> et ''Cinema e danza'', réalisé par Marzia Conti<ref>production Rai Sat-Cinema World, Rome, 2005</ref>. |

||

| ⚫ | |||

=== Arts === |

|||

[[File:Paintings by Jean-Léon Gérôme in the Musée Georges-Garret 009.jpg|thumb|Les deux tableaux de Gérôme]] |

|||

* L'artiste [[Jean-Léon Gérôme]] réalisa [[Loïe Fuller (Gérôme)|deux toiles]] vers 1893 représentant la danseuse en voile. |

|||

=== Cinéma === |

|||

* Dans le film de [[Claude Pinoteau]] ''[[Les Palmes de monsieur Schutz (film)|Les Palmes de monsieur Schutz]]'' ([[1997 au cinéma|1997]]), Suzanne Andrews interprète Loïe Fuller qui danse 30 secondes une « danse de la science » au cours d'un dîner chez [[Pierre Curie|Pierre]] et [[Marie Curie]]. |

* Dans le film de [[Claude Pinoteau]] ''[[Les Palmes de monsieur Schutz (film)|Les Palmes de monsieur Schutz]]'' ([[1997 au cinéma|1997]]), Suzanne Andrews interprète Loïe Fuller qui danse 30 secondes une « danse de la science » au cours d'un dîner chez [[Pierre Curie|Pierre]] et [[Marie Curie]]. |

||

| ⚫ | * ''[[La Danseuse (film, 2016)|La Danseuse]]'', film de [[Stéphanie Di Giusto|Stéphanie de Giusto]] avec [[Soko (chanteuse)|Soko]] dans le rôle de Loïe Fuller (la danseuse), [[Lily-Rose Depp]] (Isadora Duncan) et [[Mélanie Thierry]] ([[Gab Sorère|Gabrielle Bloch]])<ref>{{Article |langue=fr |auteur1=Bruno Icher |titre=Lily-Rose Depp et Soko, comme une évidence dans “La Danseuse” |périodique=[[Télérama]] |jour=14 |mois=05 |année=2016 |lire en ligne=http://www.telerama.fr/festival-de-cannes/2016/cannes-2016-la-danseuse-l-evidence-complementaire-de-lily-rose-depp-et-soko,142405.php |consulté le=15 mai 2016}}</ref>. Le film prend cependant certaines libertés avec l'histoire intime de Loïe Fuller : Di Giusto a choisi de gommer la relation amoureuse lesbienne entre Fuller et [[Gab Sorère|Gabrielle Bloch]] et d'inventer une romance avec un personnage masculin fictif, Louis d'Orsay (joué par [[Gaspard Ulliel]]). Ce choix est critiqué dans la presse<ref>{{Lien web |titre=Chronique de la lesbophobie ordinaire |url=https://blogs.mediapart.fr/aude-fonvieille/blog/150916/chronique-de-la-lesbophobie-ordinaire |date=2016-09-15 |site=blogs.mediapart.fr |consulté le=6 mars 2021 |auteur=Aude Fonvieille}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |titre=«La Danseuse», troublant mais problématique |url=https://www.komitid.fr/2016/09/28/la-danseuse-troublant-mais-problematique/ |date=2016-09-28 |site=komitid.fr |consulté le=6 mars 2021 |auteur=Maelle Le Corre}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |titre=La Danseuse de Stephanie di Giusto : un film révisionniste. |url=https://blog.francetvinfo.fr/over-the-rainbow/2016/09/16/1484.html |date=2016-09-16 |site=blog.francetvinfo.fr |consulté le=6 mars 2021 |auteur=Ell Flory}}</ref>. |

||

=== Musique === |

|||

| ⚫ | |||

* La chanteuse [[Juliette (chanteuse)|Juliette]] évoque Loïe Fuller dans sa chanson ''Rimes féminines'' |

* La chanteuse [[Juliette (chanteuse)|Juliette]] évoque Loïe Fuller dans sa chanson ''Rimes féminines'' |

||

| ⚫ | * La chanteuse américaine [[Taylor Swift]] rend hommage à Loïe Fuller pendant le ''[[Reputation Stadium Tour]]'', durant l'interprétation de la chanson ''[[Reputation|Dress]]'', issue de son sixième album studio, ''Reputation''<ref name="vogue2019">{{Lien web |titre=Vogue Visited Taylor Swift’s Muse, Loie Fuller, at Home in 1913 |url=https://www.vogue.com/article/1913-vogue-interview-with-dancer-loie-fuller-taylor-swift-muse |langue=en |date=8 août 2019 |site=vogue.com |consulté le=27 février 2022 |auteur=Laird Borrelli-Persson}}</ref>. En effet les danseuses qui l'accompagnent portent des robes avec de longs voiles, semblables à celles portées par Loïe Fuller à l'époque, et dansent à sa manière. |

||

| ⚫ | * ''[[La Danseuse (film, 2016)|La Danseuse]]'', film de [[Stéphanie Di Giusto|Stéphanie de Giusto]] avec [[Soko (chanteuse)|Soko]] dans le rôle de Loïe Fuller (la danseuse), [[Lily-Rose Depp]] (Isadora Duncan) et [[Mélanie Thierry]] ([[Gab Sorère|Gabrielle Bloch]]) |

||

| ⚫ | *La chanteuse américaine [[Taylor Swift]] rend hommage à Loïe Fuller pendant le ''Reputation Stadium Tour'', durant l'interprétation de la chanson ''Dress'', issue de son sixième album studio, ''Reputation''. En effet les danseuses qui l'accompagnent portent des robes avec de longs voiles, semblables à celles portées par Loïe Fuller à l'époque, et dansent à sa manière. |

||

== Galerie == |

== Galerie == |

||

<gallery mode="packed" heights="200"> |

<gallery mode="packed" heights="200"> |

||

(Albi) Loïe Fuller (robe orange) (~1865) Charles Maurin - pastel et fusain sur papier.jpg| ''Loïe Fuller (robe orange)'' (~ |

(Albi) Loïe Fuller (robe orange) (~1865) Charles Maurin - pastel et fusain sur papier.jpg| ''Loïe Fuller (robe orange)'' (~1895), [[Charles Maurin]] |

||

(Albi) - La Loïe Fuller aux-Folies-Bergère - Toulouse-Lautrec (1893) MTL.152.jpg|''La Loïe Fuller aux-Folies-Bergère'' 1893 [[Musée Toulouse-Lautrec]] |

(Albi) - La Loïe Fuller aux-Folies-Bergère - Toulouse-Lautrec (1893) MTL.152.jpg|''La Loïe Fuller aux-Folies-Bergère'' 1893 [[Musée Toulouse-Lautrec]] |

||

Electric table lamp Raoul-François Larche.jpg|[[François-Raoul Larche]], ''La Danseuse Loïe Fuller'' (1900), bronze<ref>Modèle similaire conservé au [[Museum of Modern Art]] de [[New York]], [http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=80952 notice sur le site du musée].</ref>. |

Electric table lamp Raoul-François Larche.jpg|[[François-Raoul Larche]], ''La Danseuse Loïe Fuller'' (1900), bronze<ref>Modèle similaire conservé au [[Museum of Modern Art]] de [[New York]], [http://www.moma.org/collection/browse_results.php?object_id=80952 notice sur le site du musée].</ref>. |

||

| Ligne 64 : | Ligne 71 : | ||

Loie Fuller cph.3b32532.jpg|Loïe Fuller (1901) |

Loie Fuller cph.3b32532.jpg|Loïe Fuller (1901) |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

{{message galerie}} |

|||

== Iconographie == |

== Iconographie == |

||

| Ligne 82 : | Ligne 88 : | ||

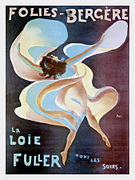

Fichier:Affiche Folies Bergère Loïe Fuller 1897 (Jules Chéret 1836-1932).jpg|Affiche de Jules Chéret |

Fichier:Affiche Folies Bergère Loïe Fuller 1897 (Jules Chéret 1836-1932).jpg|Affiche de Jules Chéret |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

| ⚫ | |||

* {{Ouvrage|titre=Fifteen years of a dancer's life|langue=en|auteur1=Loie Fuller|lieu=Londres|éditeur=Herbert Jenkins Limited|date=1913|isbn=0-87127-066-8|lire en ligne=https://archive.org/details/fifteenyearsofda00fullrich|sous-titre=With some account of her distinguished friends}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 89 : | Ligne 100 : | ||

=== Références === |

=== Références === |

||

{{Références}} |

{{Références}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

===Articles connexes=== |

=== Articles connexes === |

||

* [[Danse serpentine]] |

* [[Danse serpentine]] |

||

* [[Bob Walter]] |

* [[Bob Walter]] |

||

| Ligne 101 : | Ligne 108 : | ||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

{{autres projets|commons=Category:Loie Fuller}} |

{{autres projets|commons=Category:Loie Fuller}} |

||

{{Liens}} |

|||

* [https://histoire-image.org/etudes/loie-fuller-incarnation-symbolisme-scene?i=1071|LOÏE FULLER, INCARNATION DU SYMBOLISME SUR LA SCÈNE] |

|||

* {{Article audio|fichier=Fr-Loïe Fuller.ogg|date=21 février 2008 |oldid=}} |

* {{Article audio|fichier=Fr-Loïe Fuller.ogg|date=21 février 2008 |oldid=}} |

||

{{Portail|danse|États-Unis|LGBT}} |

{{Portail|danse|États-Unis|LGBT}} |

||

{{CLEDETRI:Fuller, Loïe}} |

{{CLEDETRI:Fuller, Loïe}} |

||

[[Catégorie:Danseuse américaine du XIXe siècle]] |

[[Catégorie:Danseuse américaine du XIXe siècle]] |

||

[[Catégorie:Chorégraphe |

[[Catégorie:Chorégraphe américaine]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Danseur de danse moderne]] |

||

[[Catégorie:Nom de scène]] |

[[Catégorie:Nom de scène]] |

||

[[Catégorie:Personnalité de la liste Portraits de France]] |

[[Catégorie:Personnalité de la liste Portraits de France]] |

||

Dernière version du 7 mars 2024 à 00:49

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Marie Louise Fuller |

| Pseudonyme |

Loïe Fuller |

| Nationalité | |

| Domiciles | |

| Activités |

| A travaillé pour |

|---|

Loïe Fuller, nom de scène de Mary Louise Fuller, née à Hinsdale[a] le [b] et morte à Paris 8e le [1], est une danseuse d'origine américaine et l'une des pionnières de la danse moderne[2] ; elle est célèbre pour les voiles qu'elle faisait tournoyer dans ses chorégraphies de danse serpentine[3] et pour ses talents de metteuse en scène.

Biographie[modifier | modifier le code]

Loie naît de Deliah et Reuben Fuller à Fullersburg (qui devriendra Hinsdale). Elle a une excellente mémoire et dit avoir été capable de répéter sans faute un poème écouté une seule fois[4].

Danseuse et metteuse en scène[modifier | modifier le code]

Loïe Fuller commence sa carrière à l'Academy of Music à Chicago. Elle apparaît pour la première fois sur scène en exécutant de la danse classique sans la moindre formation en danse[5].

Loïe Fuller se forme dès l'âge de 16 ans aux danses burlesques[6]. C’est en tant que comédienne qu’elle découvre sa vocation, le soir du 16 octobre 1891, lors de la création de la pièce Quack Medical Doctor à Holyoke, dans le Massachusetts. Revêtue d’une longue chemise de soie blanche, elle improvise de grands mouvements pour interpréter une femme sous hypnose. Le public réagit alors spontanément en s’écriant « Un papillon !... Une orchidée !... »[réf. nécessaire]. Cette nouvelle danse intégrant l'amplitude de la jupe dans le mouvement a été initiée dans les music-halls au Royaume-Uni, notamment par Kate Vaughan dès 1873[7]. Loïe Fuller valorisera davantage la jupe dans sa première chorégraphie, la Danse serpentine, créée au Park Theatre de Brooklyn, à New York, le , qui connaît un succès considérable. Bon nombre des premières séquences d’images filmées les présentent. Installée ensuite à Paris, elle est remarquée et engagée aux Folies Bergère[3] par le directeur artistique Édouard Marchand. Elle devient l'une des artistes les plus importantes et les mieux payées dans le monde du spectacle. Par sa liberté d’invention, elle est la première à réaliser des scénographies d’un genre dont les grands théoriciens de la scène moderne, Edward Gordon Craig et Adolphe Appia, avaient rêvé, qui considéraient la lumière comme un élément fondamental de la représentation. L’avènement de l’éclairage électrique et l'imagination créatrice de Fuller suscitent une révolution dans les arts de la scène.

Tournoyant sur un carré de verre éclairé par-dessous, sculptée par les faisceaux de dizaines de projecteurs latéraux, noyée dans des flots (parfois des centaines de mètres) de tissu léger, Fuller, métamorphosée par la couleur, emplit l’espace scénique de ses formes lumineuses en mouvement. Dans certaines de ses pièces, des miroirs stratégiquement placés et des jeux d’éclairages savamment étudiés démultiplient son image à l'infini.

L'avant-garde artistique, les symbolistes, Mallarmé qui la considère comme l’incarnation même de l’utopie symboliste, résume ainsi l’impression que sa danse lui fit : « ivresse d’art et, simultané, accomplissement industriel ». Elle réussit à susciter l’admiration de tous les publics par son art démocratique, comptant parmi ses amis et admirateurs : Jean Francis Auburtin, Rodin, Lautrec, Jules Chéret, Georges Rodenbach qui lui consacra plusieurs pages élogieuses, Rupert Carabin, l’astronome Camille Flammarion (elle fut membre de la société d'astronomie), Hector Guimard et les Curie. Elle rencontre ces derniers après leur avoir demandé s'ils pouvaient l'aider à confectionner un costume phosphorescent à base du radium qu'ils viennent de découvrir, leur offrant un spectacle privé pour les remercier de leur réponse négative mais pédagogique. Elle monte ensuite un spectacle intitulé la danse du radium[8].

Seules de rares artistes dont Jane Avril avaient osé le solo dansé sans corset, jouant presque exclusivement de ses bras (à l'opposé de la danse académique où tout part des pieds). Par ses mouvements amples, sinueux et continus, elle inaugure une ère nouvelle.

Fuller participe à l'Exposition universelle de 1900 à Paris dans son propre « théâtre-musée ». À cette occasion, elle fait découvrir en France la troupe japonaise de Sada Yacco[9]. Elle déposa un total de dix brevets et copyright, principalement reliés à ses accessoires (sels phosphorescents qu'elle élabore elle-même et applique sur ses costumes) et dispositifs d’éclairage[réf. nécessaire]. La justice américaine refuse de lui accorder la protection de sa danse serpentine par des droits d'auteur[10] et son travail imité et plagié à diverses reprises[6].

Son succès ne fut pas éphémère, mais en tant que danseuse elle fut éclipsée en 1902 par Isadora Duncan, sa compatriote, qu’elle contribua à faire connaître en Europe. Malgré une longue et impressionnante carrière, elle fut pratiquement oubliée du grand public après sa mort, mais devint rapidement une référence dans l'histoire de la danse, marquant un point d'articulation entre le music-hall, la performance et la danse moderne.

Vie privée[modifier | modifier le code]

Fuller a été brièvement mariée, à partir de 1889, au colonel William Hayes, un riche agent immobilier, cousin du Président Rutherford B. Hayes. L'époux a financé la compagnie et une tournée dans les Caraïbes la même année. Mais après avoir découvert que le colonel Hayes était déjà marié à une autre femme, Fuller a porté plainte pour bigamie en 1892. Ensuite, il semble que Fuller se soit exclusivement tournée vers des amours lesbiennes. Elle noua une relation amoureuse avec l'une de ses admiratrices, Gabrielle Bloch, dite « Gab ». À partir de 1905, les deux femmes vivent ensemble, Gab devenant aussi l'associée de Fuller et lui écrivant quelques scénarios[11]. Dans ces années d'avant 1914, les deux femmes mènent une vie extrêmement libre, en s'intégrant au cercle de Natalie Barney, poétesse et salonnière ayant œuvré à créer un groupe de femmes artistes et lesbiennes, une nouvelle Mytilène à Paris : elles fréquentent Romaine Brooks, Eileen Gray ou encore Damia. Fuller et Bloch auront partagé leurs vies durant vingt-trois ans, jusqu'à la mort de la danseuse.

Ses cendres reposent à Paris au columbarium du Père-Lachaise (case n°5382)[12].

Œuvres et créations[modifier | modifier le code]

Chorégraphies[modifier | modifier le code]

- Danse serpentine (1892)

- Danse fluorescente (1901)

- Danse ultra violette[8]

- Danse du radium[8]

- La Dame phosphorescente (1903)

- La Tragédie de Salomé (1907)

Publications[modifier | modifier le code]

- Roger Marx (ill. Pierre Roche), La Loïe Fuller, Paris, , 23 p. (lire en ligne sur Gallica).

- Loïe Fuller (trad. le prince Bojidar Karageorgevitch, préf. Anatole France), Quinze ans de ma vie, Paris, Librairie Félix Juven, , 288 p. (lire en ligne sur Gallica).

- Ré-édition : Quinze ans de ma vie, Paris, Mercure de France, coll. « Le Temps retrouvé », 2016, 350 p. (ISBN 978-2-7152-4336-1).

Mémoires et hommages[modifier | modifier le code]

Fuller publie ses Mémoires en 1908, qui sont réédités en 2002 par Giovanni Lista, avec d’autres textes inédits, sous le titre Ma Vie et la danse[13]. Giovanni Lista lui a par ailleurs consacré un long essai biographique : Loïe Fuller, danseuse de la Belle Époque[14]. Le livre donne également lieu au tournage de deux films : Loïe Fuller et ses imitatrices, réalisé par Giovanni Lista[15], avec une seconde version augmentée[16] et Cinema e danza, réalisé par Marzia Conti[17].

Arts[modifier | modifier le code]

- L'artiste Jean-Léon Gérôme réalisa deux toiles vers 1893 représentant la danseuse en voile.

Cinéma[modifier | modifier le code]

- Dans le film de Claude Pinoteau Les Palmes de monsieur Schutz (1997), Suzanne Andrews interprète Loïe Fuller qui danse 30 secondes une « danse de la science » au cours d'un dîner chez Pierre et Marie Curie.

- La Danseuse, film de Stéphanie de Giusto avec Soko dans le rôle de Loïe Fuller (la danseuse), Lily-Rose Depp (Isadora Duncan) et Mélanie Thierry (Gabrielle Bloch)[18]. Le film prend cependant certaines libertés avec l'histoire intime de Loïe Fuller : Di Giusto a choisi de gommer la relation amoureuse lesbienne entre Fuller et Gabrielle Bloch et d'inventer une romance avec un personnage masculin fictif, Louis d'Orsay (joué par Gaspard Ulliel). Ce choix est critiqué dans la presse[19],[20],[21].

Musique[modifier | modifier le code]

- Barbara évoque Loïe Fuller dans sa chanson Fragson.

- La chanteuse Juliette évoque Loïe Fuller dans sa chanson Rimes féminines

- La chanteuse américaine Taylor Swift rend hommage à Loïe Fuller pendant le Reputation Stadium Tour, durant l'interprétation de la chanson Dress, issue de son sixième album studio, Reputation[10]. En effet les danseuses qui l'accompagnent portent des robes avec de longs voiles, semblables à celles portées par Loïe Fuller à l'époque, et dansent à sa manière.

Galerie[modifier | modifier le code]

-

Loïe Fuller (robe orange) (~1895), Charles Maurin

-

La Loïe Fuller aux-Folies-Bergère 1893 Musée Toulouse-Lautrec

-

François-Raoul Larche, La Danseuse Loïe Fuller (1900), bronze[22].

-

Frederick Glasier, Portrait de Loïe Fuller (1902), photographie.

-

Loïe Fuller (1901)

Iconographie[modifier | modifier le code]

- Les féeries fantastiques de la Loïe Fuller aux Champs-Élysées, affiche lithographique de Paul Colin, 1925.

-

Affiche de Jean de Paleologue

-

Affiche de Georges de Feure -

Affiche de Jules Chéret

-

Affiche de Jean de Paleologue

-

Affiche de Georges Meunier

-

Affiche de Raymond Tournon

-

Affiche de Jean de Paleologue

-

Affiche de Jules Chéret

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- (en) Loie Fuller, Fifteen years of a dancer's life : With some account of her distinguished friends, Londres, Herbert Jenkins Limited, (ISBN 0-87127-066-8, lire en ligne)

- (en) Ann Cooper Albright, Traces of Light. Absence and Presence in the Work of Loïe Fuller, Wesleyan University Press Middletown, Connecticut, 2007.

- Giovanni Lista, Loïe Fuller, danseuse de la Belle Époque, Paris, Hermann, , 680 p. (ISBN 978-2-7056-6625-5)

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Près de Chicago (Illinois).

- Erreur sur son acte de décès ; elle est née en janvier 1862 (et non janvier 1869)

Références[modifier | modifier le code]

- Acte de décès à Paris 8e, n° 7, vue 1/31. Elle décès au 25 de l'avenue Montaigne, au Plaza Athénée.

- « Pionniers et précurseurs »

- (en + de + fr) Alexander Roob, The history of press graphics : 1819-1921, Cologne, Taschen, , 603 p. (ISBN 978-3-8365-0786-8), p. 435

- (en) Sue Devick, « The Captivating Loie Fuller (1862-1928) », sur fullersburg.org (consulté le )

- (en) Laura Hubbard, « A High Priestess of Terpsichore », Vogue, , p. 88 (lire en ligne)

- Clémence Bodoc, « L’héritage de Loïe Fuller, la « Fée des Lumières », pionnière de la danse contemporaine », sur Madmoizelle.com,

- (en) Helen Thomas, Dance, Modernity and Culture, Routledge, , 232 pages (ISBN 1-134-88182-7 et 9781134881826, lire en ligne), Fuller, however was not the first to perform the skirt dance : it had long been popularly developped inEnglish Music Hall from a compromise of a classical ballet variation of the Lancashire clog, or "step dance".its leading exponent was Kate Vaughan who first appeared as a skirt dance in a "ballet of the furies at the Holborn theatre in 1873

- « Quand la Fée lumière, Loïe Fuller rencontra Pierre et Marie Curie, les «magiciens» du radium... », sur musee.curie.fr (consulté le )

- « Théâtre de la Loïe Fuller. Paris », sur data.bnf.fr (consulté le )

- (en) Laird Borrelli-Persson, « Vogue Visited Taylor Swift’s Muse, Loie Fuller, at Home in 1913 », sur vogue.com, (consulté le )

- Kim Marra,Robert A. Schanke, Staging Desire: Queer Readings of American Theater History, Ann Arbor: University of Michigan Press, 2002, p. 325-326.

- « Les grands noms de la danse ! », sur bertrandbeyern.fr (consulté le )

- Paris, éditions L'Œil d'or

- éditions Stock-Somogy, Paris, 1994 (nouvelle édition revue et augmentée, en particulier avec un chapitre sur le cinéma, chez Hermann édition, Paris, 2007

- production Cinémathèque de la danse, Paris, 1994

- production CNRS, Paris, 2006

- production Rai Sat-Cinema World, Rome, 2005

- Bruno Icher, « Lily-Rose Depp et Soko, comme une évidence dans “La Danseuse” », Télérama, (lire en ligne, consulté le )

- Aude Fonvieille, « Chronique de la lesbophobie ordinaire », sur blogs.mediapart.fr, (consulté le )

- Maelle Le Corre, « «La Danseuse», troublant mais problématique », sur komitid.fr, (consulté le )

- Ell Flory, « La Danseuse de Stephanie di Giusto : un film révisionniste. », sur blog.francetvinfo.fr, (consulté le )

- Modèle similaire conservé au Museum of Modern Art de New York, notice sur le site du musée.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressources relatives au spectacle :

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- FULLER, INCARNATION DU SYMBOLISME SUR LA SCÈNE

- Danseuse américaine du XIXe siècle

- Chorégraphe américaine

- Danseur de danse moderne

- Nom de scène

- Personnalité de la liste Portraits de France

- Personnalité ayant fait son coming out

- Naissance en janvier 1862

- Naissance à Hinsdale (Illinois)

- Décès en janvier 1928

- Décès dans le 8e arrondissement de Paris

- Décès à 65 ans

- Personnalité inhumée au cimetière du Père-Lachaise (division 87)

- Personnalité américaine incinérée

![François-Raoul Larche, La Danseuse Loïe Fuller (1900), bronze[22].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/49/Electric_table_lamp_Raoul-Fran%C3%A7ois_Larche.jpg/198px-Electric_table_lamp_Raoul-Fran%C3%A7ois_Larche.jpg)