« Île Makatea » : différence entre les versions

Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |

m →Exploitation du phosphate : orthographe |

||

| (42 versions intermédiaires par 24 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Confusion|texte=Pour la formation géologique appelée « makatea », voir [[Atoll surélevé]].}} |

{{Confusion|texte=Pour la formation géologique appelée « makatea », voir [[Atoll surélevé]].}} |

||

{{Infobox Île |

{{Infobox Île |

||

| nom=Makatea |

| nom=Île Makatea |

||

| nom2= |

| nom2= |

||

| code_langue= |

| code_langue= |

||

| Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||

| légende=Vue satellite de Makatea |

| légende=Vue satellite de Makatea |

||

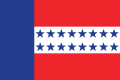

| pays1=France |

| pays1=France |

||

| archipel=[[ |

| archipel=[[Îles Tuamotu|Tuamotu]] |

||

| localisation=[[Océan Pacifique]] |

| localisation=[[Océan Pacifique]] |

||

| latitude=-15.8333333 |

| latitude=-15.8333333 |

||

| Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||

| pays1_lien_subdivision2=Subdivision de la Polynésie française |

| pays1_lien_subdivision2=Subdivision de la Polynésie française |

||

| pays1_subdivision2=District |

| pays1_subdivision2=District |

||

| pays1_nom_subdivision2=[[ |

| pays1_nom_subdivision2=[[Îles Tuamotu|Tuamotu]] |

||

| pays1_lien_subdivision3=Liste des communes de la Polynésie française |

| pays1_lien_subdivision3=Liste des communes de la Polynésie française |

||

| pays1_subdivision3=Commune |

| pays1_subdivision3=Commune |

||

| pays1_nom_subdivision3=[[Rangiroa (Polynésie française)|Rangiroa]] |

| pays1_nom_subdivision3=[[Rangiroa (Polynésie française)|Rangiroa]] |

||

| gentilé = |

| gentilé = |

||

| population= |

| population= 94 |

||

| date_population = |

| date_population = 2017<ref name="ISPF2017">[http://www.ispf.pf/bases/Recensements/2017 ''Recensement de 2017 – Répartition de la population de la Polynésie française par îles''], [[Institut de la statistique de la Polynésie française]] (ISPF), consulté le 27 février 2019.</ref> |

||

| découverte=[[1722]] |

| découverte= [[1722]] |

||

| fuseau_horaire=[[UTC-10]] |

| fuseau_horaire= [[UTC-10]] |

||

| web= |

| web= |

||

| catégorie=[[:Catégorie:Atoll |

| catégorie=[[:Catégorie:Atoll en France|Atolls en France]] |

||

| géolocalisation =Polynésie française |

| géolocalisation = Tuamotu/Polynésie française |

||

}} |

}} |

||

'''Makatea''' est un [[atoll surélevé]] d'[[île corallienne|origine corallienne]] situé dans |

L''''île Makatea''' est un [[atoll surélevé]] d'[[île corallienne|origine corallienne]] situé dans les [[îles Tuamotu]], dans le sous-groupe des [[îles Palliser]], en [[Polynésie française]]. À partir de [[1917]], les importants gisements de [[roche phosphatée]] de l'île sont exploités, ce qui entraîne d'importants bouleversements, avec l'arrivée de nombreux travailleurs étrangers ou originaires du reste de la Polynésie. D'importantes infrastructures industrielles y ont été édifiées et la collecte du minerai modifie profondément les paysages. Jusqu'en [[1966]], date de l'arrêt de l'exploitation, Makatea est l'un des moteurs économiques de la Polynésie française. Depuis, seule une petite population vivant de la pêche et de l'agriculture habite l'île. Un projet de relance de l'exploitation, controversé, est porté par un industriel australien<ref name=AFP2019/>. |

||

== Géographie == |

== Géographie == |

||

=== Situation === |

|||

[[Fichier:Makatea.jpg|vignette|gauche|Carte de Makatea vers [[1930]] établie par l'[[Amirauté (Royaume-Uni)|Amirauté britannique]].]] |

[[Fichier:Makatea.jpg|vignette|gauche|Carte de Makatea vers [[1930]] établie par l'[[Amirauté (Royaume-Uni)|Amirauté britannique]].]] |

||

Makatea (du polynésien Maka « rocher » et Tea « blanc »<ref name="JNR"/>) est située à 75 |

Makatea (du polynésien Maka « rocher » et Tea « blanc »<ref name="JNR"/>) est située à {{unité|75|km}} au sud de [[Tikehau]] l'atoll le plus proche, à {{unité|82|km}} au sud-ouest de [[Rangiroa]] et à {{unité|220|km}} au nord-est de [[Tahiti]]. L'île mesure {{unité|7.5|km}} du nord au sud, avec une largeur maximale de {{unité|7|km}} dans le sud. La superficie est de {{unité|24|km|2}}. Elle présente la particularité, pour les [[Îles Tuamotu|Tuamotu]] composés d'atolls et d'îlots bas, de posséder une plaine située à {{unité|80|m}} au-dessus du [[niveau de la mer]]. |

||

| ⚫ | Le chef-lieu actuel est le village de Vaitepaua, situé sur la partie nord du plateau. L'île forme une [[commune associée]] à la commune de [[Rangiroa (Polynésie française)|Rangiroa]] ; son [[maire délégué]] est Julien Maï. Le port de Temao, principal lien avec l'extérieur est situé sur la côte occidentale nord, en effet, en l'absence d'aérodrome, Makatea est accessible seulement par les rotations des navires vraquiers ''Mareva Nui'' et ''Saint-Xavier Maris Stella'' ou par l'hélicoptère d'urgences sanitaires<ref name="JNR"/>. |

||

D'un point de vue géologique, l'[[atoll surélevé]]<ref name="Toullelan">{{ouvrage|titre=Tahiti et ses archipels|prénom1=Pierre-Yves|nom1=Toullelan|éditeur=Karthala|lien éditeur=Éditions Karthala|année=1991|isbn=2-86537-291-X|pages totales=230|collection=Méridiens : peuples et pays du monde|titre chapitre=Les phosphates de Makatea|passage=100–103|lire en ligne=http://books.google.fr/books?id=_IpUCjJ6OgIC&pg=PA100}}.</ref> est l'excroissance corallienne du sommet du mont volcanique sous-marin homonyme formé il y a environ 40 à 50 millions d'années<ref>{{en}} [http://earthref.org/SC/SMNT-158S-1483W/ ''Makatea Seamount''] sur le catalogue Seamount de ''earthref.org''.</ref>. Makatea contient les restes [[fossile]]s d'une grande quantité d'organismes marins qui, en se dégradant, ont donné un gisement de [[phosphate]]s exploitable. Il s'agit de l'une des trois îles du [[Océan Pacifique|Pacifique]] présentant ces caractéristiques géologiques, les deux autres étant [[Nauru]] et [[Banaba]]<ref name="JNR">{{lien vidéo|langue=fr|people=Jacques Navarro-Rovira (réalisateur)|année=2010|titre=Makatea, l'oubli|url=|format=|medium=documentaire (53')|éditeur=Grand Angle productions pour [[France Télévisions]] ([[RFO Polynésie]])|lieu=|consulté le= 5 décembre 2013|temps= 18'|extrait=}}</ref>. |

|||

=== Géologie === |

|||

La population est de 68 habitants en 2012<ref name="pop2012"/>. Le chef-lieu est Moumu sur la côte est. Une ville abandonnée, Vaitepaua, et un port sur la côte occidentale nord, Temao, datent tous les deux du temps de l'exploitation des phosphates. |

|||

D'un point de vue géologique, l'atoll est l'excroissance corallienne du sommet du mont volcanique sous-marin homonyme formé il y a environ 40 à 50 millions d'années<ref>{{en}} [http://earthref.org/SC/SMNT-158S-1483W/ ''Makatea Seamount''] sur le catalogue Seamount de ''earthref.org''.</ref>. Makatea présente la particularité, avec [[Niau]] et [[Tikehau]], d'être un [[atoll surélevé]]<ref name="Toullelan">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Pierre-Yves Toullelan|titre=Tahiti et ses archipels|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Karthala]]|collection=Méridiens : peuples et pays du monde|année=1991|pages totales=230|passage=100–103|isbn=2-86537-291-X|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=_IpUCjJ6OgIC&pg=PA100|titre chapitre=Les phosphates de Makatea}}.</ref> (le point le plus élevé est à {{unité|110|mètres}} au-dessus du niveau de la mer) résultant d'un ''feo'' c'est-à-dire d'un [[récif corallien]] mis à nu et « dolomitisé » par sa mise hors de l'eau lors d'un bombement de la [[lithosphère]] survenu il y a 1 à 2 millions d'années<ref name="Pirazzoli">{{en}} Pirazzoli P. A. et Montaggioni L. F., « Holocene sea-level changes in French Polynesia », ''[[Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology]]'' (1988), vol. 68, {{pp.|153-175}}.</ref>. |

|||

Makatea contient un important gisement de [[roche phosphatée]] exploitable, dont la genèse est actuellement discutée par les scientifiques. Il s'agit de l'une des trois îles de l'[[océan Pacifique]] présentant ces caractéristiques géologiques, les deux autres étant [[Nauru]] et [[Banaba]]<ref name="JNR">{{lien vidéo|langue=fr|people=Jacques Navarro-Rovira (réalisateur)|année=2010|titre=Makatea, l'oubli|url=|format=|medium=documentaire (53 min)|éditeur=Grand Angle productions pour [[France Télévisions]] ([[Polynésie 1re (télévision)|RFO Polynésie]])|lieu=|consulté le= 5 décembre 2013|temps= 18 min|extrait=}}</ref>. |

|||

| ⚫ | L'île forme une [[commune associée]] à la commune de [[Rangiroa (Polynésie française)|Rangiroa]] ; son maire |

||

=== Démographie === |

|||

En 2017, la population totale de Makatea est de 94 personnes<ref name="ISPF2017"/>{{,}}<ref name="APF">[http://www.ressources-marines.gov.pf/cartes-sig/atlas-de-polynesie/atlas-de-polynesie-tuamotu-gambier/atlas-de-polynesie-tuamotu-gambier-makatea Atlas de Polynésie : Makatea], Direction des ressources marines du [[Gouvernement de la Polynésie française]], consulté le 27 février 2019.</ref> principalement regroupées dans le village de Moumu ; son évolution est la suivante : |

|||

{| class="wikitable" style="font-size:90%;width:60%;border:0px;text-align:center;line-height:150%;" |

|||

! style="background: #F5F5F5; width:11% ; color:#000000;" | [[1983]] |

|||

! style="background: #F5F5F5; width:11% ; color:#000000;" | [[1988]] |

|||

! style="background: #F5F5F5; width:11% ; color:#000000;" | [[1996]] |

|||

! style="background: #F5F5F5; width:11% ; color:#000000;" | [[2002]] |

|||

! style="background: #F5F5F5; width:12% ; color:#000000;" | [[2007]] |

|||

! style="background: #F5F5F5; width:12% ; color:#000000;" | [[2012]] |

|||

! style="background: #F5F5F5; width:12% ; color:#000000;" | [[2017]] |

|||

|- |

|||

| style="background: #D1E8FF; color:#000000;" | 43 |

|||

| style="background: #D1E8FF; color:#000000;" | 58 |

|||

| style="background: #D1E8FF; color:#000000;" | 84 |

|||

| style="background: #D1E8FF; color:#000000;" | 94 |

|||

| style="background: #D1E8FF; color:#000000;" | 61 |

|||

| style="background: #D1E8FF; color:#000000;" | 68 |

|||

| style="background: #D1E8FF; color:#000000;" | 94 |

|||

|- |

|||

| colspan="9" style="text-align:center;font-size:90%;"| <small>Sources [[Institut de la statistique de la Polynésie française|ISPF]]<ref>[http://www.ispf.pf/bases/Recensements/Historique/population-naissances-et-d%C3%A9c%C3%A8s ''Population, naissances et décès entre deux recensements (RP)''], [[Institut de la statistique de la Polynésie française]] (ISPF), consulté le 27 février 2019.</ref> et [[Gouvernement de la Polynésie française]].</small> |

|||

|} |

|||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

=== |

=== Découverte européenne === |

||

L'explorateur hollandais [[Jakob Roggeveen]] est le premier Européen mentionnant l'île, il l'aborde le 2 juin |

L'explorateur hollandais [[Jakob Roggeveen]] est le premier Européen mentionnant l'île, il l'aborde le {{date|2 juin 1722}} et la nomme « Eiland von Verkwikking<ref name="Bonvallot">{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Jacques Bonvallot|auteur2=Pierre Laboute|auteur3=Francis Rougerie|auteur4=Emmanuel Vigneron|titre=Les Atolls des Tuamotu|lieu=Paris|éditeur=[[Institut de recherche pour le développement|éditions de l'ORSTOM]]|année=1994|pages totales=296|passage=275–282|isbn=2-7099-1175-2|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=w6GQDRJfz3MC&pg=PA275|titre chapitre=Annexe 3 : Chronologie de la découverte des îles Tuamotu}}.</ref> ». Makatea est ensuite visité par le navigateur espagnol [[José de Andía y Varela]] qui l'aborde le {{date|6 novembre 1774}} et le mentionne sous le nom de « San Diego », puis par le Britannique [[John Turnbull]] en février [[1803]] qui le nomme « Maka Tableland<ref name="Bonvallot"/> ». Il est enfin accosté par l'Américain [[Charles Wilkes]] lors de son [[Expédition Wilkes|expédition australe]] le {{date|9 septembre 1839}} qui le mentionne sous le nom d'« Aurora<ref name="Bonvallot"/> ». Plus tard, les Polynésiens l'ont appelé le « Papa Tea » (qui veut dire « le rocher blanc »)<ref name="DLT">{{article|numéro=230|date=avril-juin 2005|titre numéro=Polynésie, dynamique contemporaine et enjeux d'avenir|volume=58|titre=Makatea, atoll oublié des Tuamotu (Polynésie française)|sous-titre=De la friche industrielle au développement local par le tourisme|auteur1=Pierre-Marie Decoudras|auteur2=Danièle Laplace|auteur3=Frédéric Tesson|périodique=[[Cahiers d'Outre-Mer]]|pages=189–214|ISBN=2-86781-372-7|éditeur=[[Presses universitaires de Bordeaux]]|url=http://com.revues.org/document239.html}}.</ref>. |

||

=== Exploitation du phosphate === |

=== Exploitation du phosphate === |

||

Un officier français résidant à Tahiti, le capitaine Bonnet, serait à l'origine de la découverte du gisement vers 1890. Dès 1898, une exploitation artisanale du phosphate est essayée. Mais les difficultés techniques liées au travail minier rendent ces efforts vains<ref name ="Doumenge"/>. En 1908<ref name="Toullelan"/>. Sous l'impulsion d'un notaire de [[Papeete]], la Compagnie française des phosphates de l'Océanie (CFPO) est fondée avec un capital social de 6 millions de francs. L'entreprise obtient en 1917 une concession générale de l'exploitation minière lui permettant de |

Un officier français résidant à Tahiti, le capitaine Bonnet, serait à l'origine de la découverte du gisement vers 1890. Dès 1898, une exploitation artisanale du phosphate est essayée. Mais les difficultés techniques liées au travail minier rendent ces efforts vains<ref name ="Doumenge"/>. En 1908<ref name="Toullelan"/>. Sous l'impulsion d'un notaire de [[Papeete]], la Compagnie française des phosphates de l'Océanie (CFPO) est fondée avec un capital social de 6 millions de francs. L'entreprise obtient en 1917 une concession générale de l'exploitation minière lui permettant de commencer ses activités et ses moyens financiers et techniques vont lui permettre à partir de cette date de se lancer dans une exploitation industrielle du minerai<ref name="Doumenge">{{Ouvrage|auteur1=[[François Doumenge]]|titre=L'Homme dans le Pacifique Sud|éditeur=[[Société des océanistes]]|année=1966|passage=451–465}}.</ref>. |

||

[[Fichier:Temao.jpg|vignette|gauche|Le port désaffecté de Temao.]] |

[[Fichier:Temao.jpg|vignette|gauche|Le port désaffecté de Temao.]] |

||

Le chargement du minerai sur les navires phosphatiers pose des problèmes techniques qui seront résolus grâce à l'amélioration des infrastructures portuaires. Makatea est ceinturée de récifs et de falaises, de plus, les fonds situés à proximité immédiate de l'île et la [[houle]] puissante rendent l'approche de l'île par des navires très ardue. L'île ne présente que deux plages permettant la construction d'infrastructures portuaires, Momu, au vent, où est situé le village polynésien originel, les premiers chargements de phosphate s'y effectuent. Mais c'est finalement la plage de Temao, sous le vent, où est édifié le port<ref name="Doumenge"/>. Il est constitué d'une [[darse]] creusée à l'explosif dans le [[platier]]. Au début de l'exploitation, des chalands sont utilisés, on y charge le phosphate par des paniers de grande dimension à partir de petits appontements dépassant de la zone de rouleaux de quelques mètres seulement. Ce système est lent et dangereux, il requiert l'emploi d'une main d'œuvre nombreuse et il faut régulièrement reconstruire les appontements emportés par la mer. Les cargos où le phosphate est hissé par treuillage doivent durant l'opération de chargement mouiller sur une bouée ancrée à {{unité|400|m}} de profondeur et à {{unité|400|m}} de la côte<ref name="Doumenge"/>. En cas de mauvais temps, le navire doit croiser parfois pendant deux |

Le chargement du minerai sur les navires phosphatiers pose des problèmes techniques qui seront résolus grâce à l'amélioration des infrastructures portuaires. Makatea est ceinturée de récifs et de falaises, de plus, les fonds situés à proximité immédiate de l'île et la [[houle]] puissante rendent l'approche de l'île par des navires très ardue. L'île ne présente que deux plages permettant la construction d'infrastructures portuaires, Momu, au vent, où est situé le village polynésien originel, les premiers chargements de phosphate s'y effectuent. Mais c'est finalement la plage de Temao, sous le vent, où est édifié le port<ref name="Doumenge"/>. Il est constitué d'une [[darse]] creusée à l'explosif dans le [[platier]]. Au début de l'exploitation, des chalands sont utilisés, on y charge le phosphate par des paniers de grande dimension à partir de petits appontements dépassant de la zone de rouleaux de quelques mètres seulement. Ce système est lent et dangereux, il requiert l'emploi d'une main d'œuvre nombreuse et il faut régulièrement reconstruire les appontements emportés par la mer. Les cargos où le phosphate est hissé par treuillage doivent durant l'opération de chargement mouiller sur une bouée ancrée à {{unité|400|m}} de profondeur et à {{unité|400|m}} de la côte<ref name="Doumenge"/>. En cas de mauvais temps, le navire doit croiser parfois pendant deux semaines avant de pouvoir reprendre les opérations. En [[1927]], le système est amélioré par la construction d'une jetée métallique amenant le minerai 50 mètres après les rouleaux, ce qui évite aux chalands d'avoir à les franchir, mais le chargement reste onéreux et difficile<ref name="Doumenge"/>. En 1953 est décidée la construction de la jetée Seibert permettant sans intervention de la batellerie de charger 500 tonnes de phosphate à l'heure. Le système achevé fin 1954 est composé d'une poutre principale terminée par une sauterelle mobile à 106 mètres du rivage permettant au minerai d'être délivré par tapis roulant jusqu'au-dessus des cales du navire amarré entre quatre grosses bouées fixées au fond d'une profondeur de {{unité|40|m}} à cet endroit<ref name="Doumenge"/>. Cette jetée, techniquement complexe en raison de la nature très accore du récif, est repliable sur elle-même après utilisation ; elle repose alors sur trois piles édifiées le long du récif<ref name="Doumenge"/>. |

||

Un réseau de chemins de fer à voie de 60 centimètres desservait les mines et le port, où ont circulé cinq locomotives à vapeur de type 040T remorquant des [[tender (wagon)|tenders]] annexes construits par [[Orenstein & Koppel]]<ref>{{article|titre=Makatea, l'île abandonnée| |

Un réseau de chemins de fer à voie de 60 centimètres desservait les mines et le port, où ont circulé cinq [[Locomotive à vapeur|locomotives à vapeur]] de type 040T remorquant des [[tender (wagon)|tenders]] annexes construits par [[Orenstein & Koppel]]<ref>{{article|titre=Makatea, l'île abandonnée|auteur1=Philippe Ravé|périodique=Voie étroite|numéro=137|date=août-septembre 1993}}.</ref>{{,}}<ref>{{article|langue=en|périodique=Walkabout|volume=14|numéro=11|date=septembre 1948|prénom1=S. G.|nom1=Martin|titre=Makatea}} repris dans ''Light Railways'', {{n°}}169, février 2003.</ref>. Plus tard seront utilisés des locotracteurs [[Pétolat-Dijon|Boilot-Pétolat]], [[Deutz AG|Deutz]] et surtout trois [[Établissements Billard|Billard]] T100D initialement étudiés pour la [[ligne Maginot]] mais construits pour l'[[organisation Todt]]. |

||

Avec l'exploitation des phosphates, la population de Makatea est multipliée par 100, passant d'une trentaine d'habitants au début du siècle à environ {{formatnum:3000}} au plus fort de l'exploitation, en 1962<ref name="JNR"/>. À la même époque, les salaires versés au personnel de la CFPO représentent 28 % des salaires privés versés dans le territoire et les impôts perçus sur la compagnie un quart des ressources fiscales. |

Avec l'exploitation des phosphates, la population de Makatea est multipliée par 100, passant d'une trentaine d'habitants au début du siècle à environ {{formatnum:3000}} au plus fort de l'exploitation, en 1962<ref name="JNR"/>. À la même époque, les salaires versés au personnel de la CFPO représentent 28 % des salaires privés versés dans le territoire et les impôts perçus sur la compagnie un quart des ressources fiscales. |

||

=== Après la fermeture de l'exploitation minière === |

=== Après la fermeture de l'exploitation minière === |

||

Les sites miniers ferment en 1966, après quoi l'île redevient quasi |

Les sites miniers ferment en 1966, après quoi l'île redevient quasi déserte ; cependant, à la date de sa fermeture programmée, le [[centre d'expérimentation du Pacifique]] est venu maintenir une vie économique sur le territoire, jusqu'à sa fermeture. Les habitants se tournent vers la culture du [[coprah]] (qui est fournie à l'huilerie de Papeete), la pêche, et le commerce des [[Crabe de cocotier|crabes de cocotier]]<ref name="JNR"/>. |

||

[[Fichier:Makatea Locomotive.jpg|vignette|Les vestiges de la friche industrielle et possibilités de développement touristique.]] |

[[Fichier:Makatea Locomotive.jpg|vignette|Les vestiges de la friche industrielle et possibilités de développement touristique.]] |

||

En 2003, Julien Maï, maire-délégué de l'île, a demandé à des géographes de l'[[université de la Polynésie française]] d'étudier les possibilités de développement du [[Tourisme en Polynésie française|tourisme local]] en valorisant notamment les atouts géologiques de l'île (dont les nombreuses grottes sont propices à la [[spéléologie]]) et le passé de la [[friche industrielle]]<ref name="DLT"/>{{,}}<ref name="JNR"/>. |

En 2003, Julien Maï, maire-délégué de l'île, a demandé à des géographes de l'[[université de la Polynésie française]] d'étudier les possibilités de développement du [[Tourisme en Polynésie française|tourisme local]] en valorisant notamment les atouts géologiques de l'île (dont les nombreuses grottes sont propices à la [[spéléologie]]) et le passé de la [[friche industrielle]]<ref name="DLT"/>{{,}}<ref name="JNR"/>. |

||

Dans les années 2010, l’entreprise Avenir Makatea fondée à [[Tahiti]] par l'Australien Colin Randall veut reprendre l'exploitation du phosphate en creusant plus profondément (comme à [[Nauru]]) ; il propose comme [[mesure compensatoire]] un projet de réhabilitation de l'ancienne zone minière – dont le sol est fortement délabré par les excavations laissées à l'abandon – et le développement de l'[[écotourisme]]<ref name=AFP2019/>. Les habitants de l'île sont divisés ; {{Citation|le maire, Julien Maï, souhaite rouvrir les mines pour générer de l'emploi. À condition que la nouvelle société efface toute trace industrielle et remplisse les milliers de trous qui parsèment l'île}}<ref name=AFP2019/>. D'autres préfèreraient préserver l'île pour l'écotourisme (et notamment pour son potentiel en termes d'escalade sur falaises). Selon le naturaliste [[Michel Huet]], « ce projet d’exploitation serait non seulement une catastrophe pour la [[biodiversité]] et les habitants de Makatea, mais également pour les atolls des Tuamotu menacés par l’élévation du niveau marin, dont nous sommes aujourd’hui les seuls responsables ». L’île abrite en effet une faune et une flore endémiques peu connues en raison de l’absence d’études à ce sujet, qui seraient menacées par le projet<ref>{{lien web|url=http://outremers360.com/planete/biodiversite-michel-huet-naturaliste-auteur-et-realisateur-sinquiete-de-lavenir-de-makatea/ |titre=Biodiversité : Michel Huet, naturaliste, auteur et réalisateur, s’inquiète de l’avenir de Makatea |site=Outremers 360°|date=10 novembre 2017}}.</ref>{{,}}<ref name=AFP2019>[https://lexpansion.lexpress.fr/actualites/1/actualite-economique/makatea-l-ile-polynesienne-qui-hesite-entre-phosphate-et-ecotourisme_2087798.html « Makatea, l'île polynésienne qui hésite entre phosphate et écotourisme »], [[AFP]]-''[[L'Express]]'', 4 juillet 2019.</ref>. |

|||

== Flore et faune == |

== Flore et faune == |

||

Makatea possède encore quelques spécimens d'arbres ''[[Barringtonia|Barringtonia asiatica]]'' endémiques. Toutefois, le principal couvert forestier est composé de ''[[Pandanaceae]]''<ref name="JNR"/>. |

Makatea possède encore quelques spécimens d'arbres ''[[Barringtonia|Barringtonia asiatica]]'' endémiques. Toutefois, le principal couvert forestier est composé de ''[[Pandanaceae]]''<ref name="JNR"/>. |

||

D'un point de vue de la faune, l'île héberge une population endémique de [[Rousserolle à long bec|Rousserolles à long bec]], [[Ptilope des Tuamotu|Ptilopes des Tuamotu]], et de [[Carpophage de la Société|Carpophages de la Société]]<ref name="Dahl">{{ |

D'un point de vue de la faune, l'île héberge une population endémique de [[Rousserolle à long bec|Rousserolles à long bec]], [[Ptilope des Tuamotu|Ptilopes des Tuamotu]], et de [[Carpophage de la Société|Carpophages de la Société]]<ref name="Dahl">{{Ouvrage|langue=en|prénom1=Arthur L.|nom1=Dahl|nom2=IUCN Commission on National Parks and Protected Areas|nom3=[[Programme des Nations unies pour l'environnement|United Nations Environment Programme]]|titre=Review of the Protected Areas System in Oceania|éditeur=[[Union internationale pour la conservation de la nature|IUCN]]|année=1986|passage=202|isbn=2-88032-509-9}}.</ref>. La richesse de son avifaune, par rapport aux autres atolls des Tuamotu, s'explique par le caractère surélevé de l'atoll, qui lui a permis de ne pas être submergé par les dernières [[Transgression marine|transgressions marines]]<ref>{{article|auteur1=Caroline Blanvillain|titre=Avifaune de Makatea|périodique=Te Manu|numéro=37|date=décembre 2001|ISSN=1282-9986|éditeur=Société d'ornithologie de Polynésie|url=http://www.manu.pf/PDF/TeManu37.pdf|pages=3–4}}.</ref>. |

||

Makatea est considérée comme un conservatoire de haute importance par l'[[Union internationale pour la conservation de la nature|IUCN]]<ref name="Dahl"/>. |

Makatea est considérée comme un conservatoire de haute importance par l'[[Union internationale pour la conservation de la nature|IUCN]]<ref name="Dahl"/>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Références|colonnes= |

{{Références|colonnes=3}} |

||

== Annexes == |

== Annexes == |

||

| Ligne 86 : | Ligne 113 : | ||

}} |

}} |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

{{légende plume}} |

|||

*''Makatea, l'oubli'' documentaire (53 |

*''Makatea, l'oubli'' documentaire (53 min) de Jacques Navarro-Rovira, prod. Grand Angle, [[France Télévisions]] ([[Polynésie 1re (télévision)|RFO Polynésie]]), 2010. |

||

*[[Wilfrid Lupano]] (scénario), [[Paul Cauuet]] (dessin et couleurs), ''[[Les Vieux Fourneaux]]'', {{t.|2}} : ''Bonny and Pierrot'', Dargaud, 2014 {{ISBN|978-2-5050-6163-2}}, {{nobr|planches 49-52}} |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

* Michel Lextreyt ([[Inspecteur d'académie - inspecteur pédagogique régional|IA-IPR]]), « [http://www.des.pf/itereva/disciplines/histoire/index.php?option=com_content&task=view&id=123&Itemid=67 Les phosphates de Makatea] », sur ''Historiens-géographes de Polynésie française'' |

|||

* {{pdf}} [http://www.polynesiepassion.net/carte/makatea.pdf Carte de Makatea] (d'après carte [[Service hydrographique et océanographique de la marine|SHOM]] {{n°}}6320) |

* {{pdf}} [http://www.polynesiepassion.net/carte/makatea.pdf Carte de Makatea] (d'après carte [[Service hydrographique et océanographique de la marine|SHOM]] {{n°}}6320) |

||

*Michel Huet, naturaliste et réalisateur, militant pour la préservation de l'île sur [https://biosphere.wmaker.tv/Et-si-en-2100--1_v197.html son site]. |

|||

{{Palette|Atolls de l'archipel des Tuamotu}} |

{{Palette|Atolls de l'archipel des Tuamotu}} |

||

Dernière version du 16 mars 2024 à 13:05

| Île Makatea | |||

Vue satellite de Makatea | |||

| Géographie | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Archipel | Tuamotu | ||

| Localisation | Océan Pacifique | ||

| Coordonnées | 15° 50′ 00″ S, 148° 15′ 00″ O | ||

| Superficie | 24 km2 | ||

| Point culminant | Puutiare (110 m) | ||

| Géologie | Atoll surélevé | ||

| Administration | |||

| Collectivité d'outre-mer | Polynésie française | ||

| District | Tuamotu | ||

| Commune | Rangiroa | ||

| Démographie | |||

| Population | 94 hab. (2017[1]) | ||

| Densité | 3,92 hab./km2 | ||

| Autres informations | |||

| Découverte | 1722 | ||

| Fuseau horaire | UTC-10 | ||

| Géolocalisation sur la carte : îles Tuamotu

Géolocalisation sur la carte : Polynésie française

| |||

| Atolls en France | |||

| modifier |

|||

L'île Makatea est un atoll surélevé d'origine corallienne situé dans les îles Tuamotu, dans le sous-groupe des îles Palliser, en Polynésie française. À partir de 1917, les importants gisements de roche phosphatée de l'île sont exploités, ce qui entraîne d'importants bouleversements, avec l'arrivée de nombreux travailleurs étrangers ou originaires du reste de la Polynésie. D'importantes infrastructures industrielles y ont été édifiées et la collecte du minerai modifie profondément les paysages. Jusqu'en 1966, date de l'arrêt de l'exploitation, Makatea est l'un des moteurs économiques de la Polynésie française. Depuis, seule une petite population vivant de la pêche et de l'agriculture habite l'île. Un projet de relance de l'exploitation, controversé, est porté par un industriel australien[2].

Géographie[modifier | modifier le code]

Situation[modifier | modifier le code]

Makatea (du polynésien Maka « rocher » et Tea « blanc »[3]) est située à 75 km au sud de Tikehau l'atoll le plus proche, à 82 km au sud-ouest de Rangiroa et à 220 km au nord-est de Tahiti. L'île mesure 7,5 km du nord au sud, avec une largeur maximale de 7 km dans le sud. La superficie est de 24 km2. Elle présente la particularité, pour les Tuamotu composés d'atolls et d'îlots bas, de posséder une plaine située à 80 m au-dessus du niveau de la mer.

Le chef-lieu actuel est le village de Vaitepaua, situé sur la partie nord du plateau. L'île forme une commune associée à la commune de Rangiroa ; son maire délégué est Julien Maï. Le port de Temao, principal lien avec l'extérieur est situé sur la côte occidentale nord, en effet, en l'absence d'aérodrome, Makatea est accessible seulement par les rotations des navires vraquiers Mareva Nui et Saint-Xavier Maris Stella ou par l'hélicoptère d'urgences sanitaires[3].

Géologie[modifier | modifier le code]

D'un point de vue géologique, l'atoll est l'excroissance corallienne du sommet du mont volcanique sous-marin homonyme formé il y a environ 40 à 50 millions d'années[4]. Makatea présente la particularité, avec Niau et Tikehau, d'être un atoll surélevé[5] (le point le plus élevé est à 110 mètres au-dessus du niveau de la mer) résultant d'un feo c'est-à-dire d'un récif corallien mis à nu et « dolomitisé » par sa mise hors de l'eau lors d'un bombement de la lithosphère survenu il y a 1 à 2 millions d'années[6].

Makatea contient un important gisement de roche phosphatée exploitable, dont la genèse est actuellement discutée par les scientifiques. Il s'agit de l'une des trois îles de l'océan Pacifique présentant ces caractéristiques géologiques, les deux autres étant Nauru et Banaba[3].

Démographie[modifier | modifier le code]

En 2017, la population totale de Makatea est de 94 personnes[1],[7] principalement regroupées dans le village de Moumu ; son évolution est la suivante :

| 1983 | 1988 | 1996 | 2002 | 2007 | 2012 | 2017 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 43 | 58 | 84 | 94 | 61 | 68 | 94 | ||

| Sources ISPF[8] et Gouvernement de la Polynésie française. | ||||||||

Histoire[modifier | modifier le code]

Découverte européenne[modifier | modifier le code]

L'explorateur hollandais Jakob Roggeveen est le premier Européen mentionnant l'île, il l'aborde le et la nomme « Eiland von Verkwikking[9] ». Makatea est ensuite visité par le navigateur espagnol José de Andía y Varela qui l'aborde le et le mentionne sous le nom de « San Diego », puis par le Britannique John Turnbull en février 1803 qui le nomme « Maka Tableland[9] ». Il est enfin accosté par l'Américain Charles Wilkes lors de son expédition australe le qui le mentionne sous le nom d'« Aurora[9] ». Plus tard, les Polynésiens l'ont appelé le « Papa Tea » (qui veut dire « le rocher blanc »)[10].

Exploitation du phosphate[modifier | modifier le code]

Un officier français résidant à Tahiti, le capitaine Bonnet, serait à l'origine de la découverte du gisement vers 1890. Dès 1898, une exploitation artisanale du phosphate est essayée. Mais les difficultés techniques liées au travail minier rendent ces efforts vains[11]. En 1908[5]. Sous l'impulsion d'un notaire de Papeete, la Compagnie française des phosphates de l'Océanie (CFPO) est fondée avec un capital social de 6 millions de francs. L'entreprise obtient en 1917 une concession générale de l'exploitation minière lui permettant de commencer ses activités et ses moyens financiers et techniques vont lui permettre à partir de cette date de se lancer dans une exploitation industrielle du minerai[11].

Le chargement du minerai sur les navires phosphatiers pose des problèmes techniques qui seront résolus grâce à l'amélioration des infrastructures portuaires. Makatea est ceinturée de récifs et de falaises, de plus, les fonds situés à proximité immédiate de l'île et la houle puissante rendent l'approche de l'île par des navires très ardue. L'île ne présente que deux plages permettant la construction d'infrastructures portuaires, Momu, au vent, où est situé le village polynésien originel, les premiers chargements de phosphate s'y effectuent. Mais c'est finalement la plage de Temao, sous le vent, où est édifié le port[11]. Il est constitué d'une darse creusée à l'explosif dans le platier. Au début de l'exploitation, des chalands sont utilisés, on y charge le phosphate par des paniers de grande dimension à partir de petits appontements dépassant de la zone de rouleaux de quelques mètres seulement. Ce système est lent et dangereux, il requiert l'emploi d'une main d'œuvre nombreuse et il faut régulièrement reconstruire les appontements emportés par la mer. Les cargos où le phosphate est hissé par treuillage doivent durant l'opération de chargement mouiller sur une bouée ancrée à 400 m de profondeur et à 400 m de la côte[11]. En cas de mauvais temps, le navire doit croiser parfois pendant deux semaines avant de pouvoir reprendre les opérations. En 1927, le système est amélioré par la construction d'une jetée métallique amenant le minerai 50 mètres après les rouleaux, ce qui évite aux chalands d'avoir à les franchir, mais le chargement reste onéreux et difficile[11]. En 1953 est décidée la construction de la jetée Seibert permettant sans intervention de la batellerie de charger 500 tonnes de phosphate à l'heure. Le système achevé fin 1954 est composé d'une poutre principale terminée par une sauterelle mobile à 106 mètres du rivage permettant au minerai d'être délivré par tapis roulant jusqu'au-dessus des cales du navire amarré entre quatre grosses bouées fixées au fond d'une profondeur de 40 m à cet endroit[11]. Cette jetée, techniquement complexe en raison de la nature très accore du récif, est repliable sur elle-même après utilisation ; elle repose alors sur trois piles édifiées le long du récif[11].

Un réseau de chemins de fer à voie de 60 centimètres desservait les mines et le port, où ont circulé cinq locomotives à vapeur de type 040T remorquant des tenders annexes construits par Orenstein & Koppel[12],[13]. Plus tard seront utilisés des locotracteurs Boilot-Pétolat, Deutz et surtout trois Billard T100D initialement étudiés pour la ligne Maginot mais construits pour l'organisation Todt.

Avec l'exploitation des phosphates, la population de Makatea est multipliée par 100, passant d'une trentaine d'habitants au début du siècle à environ 3 000 au plus fort de l'exploitation, en 1962[3]. À la même époque, les salaires versés au personnel de la CFPO représentent 28 % des salaires privés versés dans le territoire et les impôts perçus sur la compagnie un quart des ressources fiscales.

Après la fermeture de l'exploitation minière[modifier | modifier le code]

Les sites miniers ferment en 1966, après quoi l'île redevient quasi déserte ; cependant, à la date de sa fermeture programmée, le centre d'expérimentation du Pacifique est venu maintenir une vie économique sur le territoire, jusqu'à sa fermeture. Les habitants se tournent vers la culture du coprah (qui est fournie à l'huilerie de Papeete), la pêche, et le commerce des crabes de cocotier[3].

En 2003, Julien Maï, maire-délégué de l'île, a demandé à des géographes de l'université de la Polynésie française d'étudier les possibilités de développement du tourisme local en valorisant notamment les atouts géologiques de l'île (dont les nombreuses grottes sont propices à la spéléologie) et le passé de la friche industrielle[10],[3].

Dans les années 2010, l’entreprise Avenir Makatea fondée à Tahiti par l'Australien Colin Randall veut reprendre l'exploitation du phosphate en creusant plus profondément (comme à Nauru) ; il propose comme mesure compensatoire un projet de réhabilitation de l'ancienne zone minière – dont le sol est fortement délabré par les excavations laissées à l'abandon – et le développement de l'écotourisme[2]. Les habitants de l'île sont divisés ; « le maire, Julien Maï, souhaite rouvrir les mines pour générer de l'emploi. À condition que la nouvelle société efface toute trace industrielle et remplisse les milliers de trous qui parsèment l'île »[2]. D'autres préfèreraient préserver l'île pour l'écotourisme (et notamment pour son potentiel en termes d'escalade sur falaises). Selon le naturaliste Michel Huet, « ce projet d’exploitation serait non seulement une catastrophe pour la biodiversité et les habitants de Makatea, mais également pour les atolls des Tuamotu menacés par l’élévation du niveau marin, dont nous sommes aujourd’hui les seuls responsables ». L’île abrite en effet une faune et une flore endémiques peu connues en raison de l’absence d’études à ce sujet, qui seraient menacées par le projet[14],[2].

Flore et faune[modifier | modifier le code]

Makatea possède encore quelques spécimens d'arbres Barringtonia asiatica endémiques. Toutefois, le principal couvert forestier est composé de Pandanaceae[3].

D'un point de vue de la faune, l'île héberge une population endémique de Rousserolles à long bec, Ptilopes des Tuamotu, et de Carpophages de la Société[15]. La richesse de son avifaune, par rapport aux autres atolls des Tuamotu, s'explique par le caractère surélevé de l'atoll, qui lui a permis de ne pas être submergé par les dernières transgressions marines[16].

Makatea est considérée comme un conservatoire de haute importance par l'IUCN[15].

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Recensement de 2017 – Répartition de la population de la Polynésie française par îles, Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), consulté le 27 février 2019.

- « Makatea, l'île polynésienne qui hésite entre phosphate et écotourisme », AFP-L'Express, 4 juillet 2019.

- Makatea, l'oubli [documentaire (53 min)], Jacques Navarro-Rovira (réalisateur) () Grand Angle productions pour France Télévisions (RFO Polynésie). Consulté le . La scène se produit à 18 min.

- (en) Makatea Seamount sur le catalogue Seamount de earthref.org.

- Pierre-Yves Toullelan, Tahiti et ses archipels, Paris, Éditions Karthala, coll. « Méridiens : peuples et pays du monde », , 230 p. (ISBN 2-86537-291-X, lire en ligne), « Les phosphates de Makatea », p. 100–103.

- (en) Pirazzoli P. A. et Montaggioni L. F., « Holocene sea-level changes in French Polynesia », Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology (1988), vol. 68, pp. 153-175.

- Atlas de Polynésie : Makatea, Direction des ressources marines du Gouvernement de la Polynésie française, consulté le 27 février 2019.

- Population, naissances et décès entre deux recensements (RP), Institut de la statistique de la Polynésie française (ISPF), consulté le 27 février 2019.

- Jacques Bonvallot, Pierre Laboute, Francis Rougerie et Emmanuel Vigneron, Les Atolls des Tuamotu, Paris, éditions de l'ORSTOM, , 296 p. (ISBN 2-7099-1175-2, lire en ligne), « Annexe 3 : Chronologie de la découverte des îles Tuamotu », p. 275–282.

- Pierre-Marie Decoudras, Danièle Laplace et Frédéric Tesson, « Makatea, atoll oublié des Tuamotu (Polynésie française) : De la friche industrielle au développement local par le tourisme », Cahiers d'Outre-Mer, Presses universitaires de Bordeaux, vol. 58, no 230 « Polynésie, dynamique contemporaine et enjeux d'avenir », , p. 189–214 (ISBN 2-86781-372-7, lire en ligne).

- François Doumenge, L'Homme dans le Pacifique Sud, Société des océanistes, , p. 451–465.

- Philippe Ravé, « Makatea, l'île abandonnée », Voie étroite, no 137, .

- (en) S. G. Martin, « Makatea », Walkabout, vol. 14, no 11, repris dans Light Railways, no 169, février 2003.

- « Biodiversité : Michel Huet, naturaliste, auteur et réalisateur, s’inquiète de l’avenir de Makatea », sur Outremers 360°, .

- (en) Arthur L. Dahl, IUCN Commission on National Parks and Protected Areas et United Nations Environment Programme, Review of the Protected Areas System in Oceania, IUCN, (ISBN 2-88032-509-9), p. 202.

- Caroline Blanvillain, « Avifaune de Makatea », Te Manu, Société d'ornithologie de Polynésie, no 37, , p. 3–4 (ISSN 1282-9986, lire en ligne).

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Makatea, l'oubli documentaire (53 min) de Jacques Navarro-Rovira, prod. Grand Angle, France Télévisions (RFO Polynésie), 2010.

- Wilfrid Lupano (scénario), Paul Cauuet (dessin et couleurs), Les Vieux Fourneaux, t. 2 : Bonny and Pierrot, Dargaud, 2014 (ISBN 978-2-5050-6163-2), planches 49-52

Liens externes[modifier | modifier le code]

- [PDF] Carte de Makatea (d'après carte SHOM no 6320)

- Michel Huet, naturaliste et réalisateur, militant pour la préservation de l'île sur son site.