« Assemblée nationale constituante (1789) » : différence entre les versions

m +dates législature |

|||

| (25 versions intermédiaires par 19 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir internationalisation|Assemblée nationale}} |

{{Voir internationalisation|Assemblée nationale}} |

||

{{Voir internationalisation|Assemblée constituante}} |

{{Voir internationalisation|Assemblée constituante}} |

||

{{Voir homonymes|Assemblée nationale constituante}} |

{{Voir homonymes|Assemblée nationale constituante|Assemblée nationale française (homonymie)}} |

||

{{Infobox Parlement |

{{Infobox Parlement |

||

| nom = Assemblée nationale constituante |

| nom = Assemblée nationale constituante |

||

| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||

| type = [[Assemblée constituante]] [[Monocamérisme|monocamérale]] |

| type = [[Assemblée constituante]] [[Monocamérisme|monocamérale]] |

||

| créateur = Députés des [[États généraux (France)|États généraux]] |

| créateur = Députés des [[États généraux (France)|États généraux]] |

||

| règne = |

| règne = [[Louis XVI]] |

||

| convocateur = |

| convocateur = |

||

| date de convocation = |

| date de convocation = |

||

| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||

| texte fondamental = |

| texte fondamental = |

||

| type régime = [[Liste des régimes politiques de la France|Régime]] |

| type régime = [[Liste des régimes politiques de la France|Régime]] |

||

| régime = [[ |

| régime = [[Monarchie constitutionnelle]] |

||

| type chef état = |

| type chef état = |

||

| chef de l'état = |

| chef de l'état = |

||

| titre élections = |

| titre élections = Élections |

||

| cause = |

| cause = |

||

| type mode = Système électoral |

| type mode = Système électoral |

||

| mode élection = Députés |

| mode élection = Députés aux [[États généraux de 1789]] élus par les assemblées de bailliage des trois ordres (Clergé, Noblesse, Tiers état) |

||

| nom datelec1 = Date des élections |

| nom datelec1 = Date des élections |

||

| datelec1 = [[Convocation des états généraux de 1789|Du 24 janvier au 5 mai 1789]] <small>(désignation pour les États généraux)</small> |

| datelec1 = [[Convocation des états généraux de 1789|Du 24 janvier au 5 mai 1789]] <small>(désignation pour les États généraux)</small> |

||

| Ligne 39 : | Ligne 39 : | ||

| nlégislatures = Unique |

| nlégislatures = Unique |

||

| nomlistepdt = [[Liste des présidents des États généraux et de l'Assemblée constituante|Présidents de l'Assemblée nationale constituante]] |

| nomlistepdt = [[Liste des présidents des États généraux et de l'Assemblée constituante|Présidents de l'Assemblée nationale constituante]] |

||

| nompdt1 = Nombre de présidents |

| nompdt1 = Nombre de présidents successifs |

||

| pdt1 = 60 |

| pdt1 = 60 |

||

| nompdt2 = Premier président |

| nompdt2 = Premier président |

||

| pdt2 = [[Jean Sylvain Bailly]] |

| pdt2 = [[Jean Sylvain Bailly]] |

||

| Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||

| nomliste = [[Liste des législatures françaises]] |

| nomliste = [[Liste des législatures françaises]] |

||

| précédé par = [[Fichier:Coat of Arms of France & Navarre (1).svg|20px]] [[États généraux de 1789]] |

| précédé par = [[Fichier:Coat of Arms of France & Navarre (1).svg|20px]] [[États généraux de 1789]] |

||

| suivi par = [[Fichier: |

| suivi par = [[Fichier:Coat of arms of France 1790-92.svg|20px]] [[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée nationale législative]] (1791-1792) |

||

}} |

}} |

||

L{{'}}'''Assemblée nationale constituante''' est la première [[assemblée constituante]] [[France |

L{{'}}'''Assemblée nationale constituante''' est la première [[assemblée constituante]] de l'histoire de [[France]]. Elle est instituée par les députés du [[tiers état]] aux [[états généraux de 1789]], qui, après le [[Serment du Jeu de paume|serment du jeu de paume]] et avec le soutien de quelques députés de la noblesse et du clergé, s'érigent d'abord en « Assemblée nationale » le {{date|17|06|1789|en France}}, puis en « Assemblée nationale constituante » le {{date|9 juillet 1789}}. |

||

L'Assemblée nationale constituante gouverne le pays dans le cadre d'un système de monarchie constitutionnelle jusqu'à la promulgation de la [[Constitution française de 1791|Constitution de septembre 1791]] : elle est alors remplacée par l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée nationale législative]] ({{Date|septembre 1791}} - {{Date|août 1792}}). |

|||

Ces deux années de gouvernement sont marquées par des événements cruciaux : la [[prise de la Bastille]] ({{Date-|14 juillet 1789}}), la [[Nuit du 4 août 1789|nuit du 4 Août]], les [[décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789]], le retour du roi à Paris ({{Date-|octobre 1789}}), la [[constitution civile du clergé]], la [[Fuite de Varennes|fuite du roi à Varennes]] ({{Date-|juin 1791}}), la [[fusillade du Champ-de-Mars]] (juillet 1791). |

|||

L'Assemblée, traversée par des conflits entre la « droite » et la « gauche » (notions qui apparaissent alors), voit apparaître les premiers chefs de la Révolution : [[Honoré-Gabriel Riqueti de Mirabeau|Mirabeau]], Bailly, [[Antoine Barnave|Barnave]], [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]], etc. |

|||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

=== Des États généraux ( |

=== Des États généraux (mai-juillet 1789) à l'Assemblée nationale constituante === |

||

{{Article détaillé|Serment du Jeu de paume}} |

{{Article détaillé|Serment du Jeu de paume}} |

||

L'Assemblée nationale voit le jour dans un contexte d'agitation politique, survenue à la faveur de la convocation des [[États généraux de 1789| |

L'Assemblée nationale voit le jour dans un contexte d'agitation politique, survenue à la faveur de la convocation des [[États généraux de 1789|États généraux]]. Deux questions animent alors les débats : celle de la vérification des pouvoirs des députés et celle de la modalité du vote — par tête ou par ordre. À leur ouverture, à [[Versailles]], le {{date|5|mai|1789}}, les États généraux devaient se composer de {{nobr|308 députés}} du [[clergé]], 285 de la [[noblesse]] et 621 du [[tiers état]]. |

||

Le {{date|6|mai}}, le tiers état prend le nom d'''Assemblée des communes'', et demande la vérification des pouvoirs en commun. La noblesse et le clergé refusent de siéger avec le tiers : le [[11 mai]], les députés de la noblesse se réunissent en assemblée d'ordre, autonome. Le clergé temporise tandis que le tiers refuse tout compromis. L'absence du roi interdit tout arbitrage. |

Le {{date|6|mai}}, le tiers état prend le nom d'''Assemblée des communes'', et demande la vérification des pouvoirs en commun. La noblesse et le clergé refusent de siéger avec le tiers : le [[11 mai]], les députés de la noblesse se réunissent en assemblée d'ordre, autonome. Le clergé temporise tandis que le tiers refuse tout compromis. L'absence du roi interdit tout arbitrage. |

||

| Ligne 91 : | Ligne 97 : | ||

Devant l'absence de réaction de la majeure partie des privilégiés, les députés du tiers-état se constituent d'eux-mêmes en assemblée délibérante, et, considérant qu'ils représentent « les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation »<ref>[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7da.asp assemblee-nationale. fr → L'acte de naissance : 1789].</ref>, ils prennent le nom d'''« Assemblée nationale »'', appellation proposée le [[17 juin]] par le député [[Jérôme Legrand]], avocat d'un [[Bailliage et sénéchaussée|bailliage]] du [[Berry]]. |

Devant l'absence de réaction de la majeure partie des privilégiés, les députés du tiers-état se constituent d'eux-mêmes en assemblée délibérante, et, considérant qu'ils représentent « les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation »<ref>[http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/7da.asp assemblee-nationale. fr → L'acte de naissance : 1789].</ref>, ils prennent le nom d'''« Assemblée nationale »'', appellation proposée le [[17 juin]] par le député [[Jérôme Legrand]], avocat d'un [[Bailliage et sénéchaussée|bailliage]] du [[Berry]]. |

||

{{souverain2|Louis XVI}}, constatant que les états généraux sont en train de lui échapper complètement, décide d'ajourner les travaux, et fait fermer la salle où se réunissaient les députés à Versailles. Le {{Date|20|juin|1789}}, devant les portes closes, le député [[Joseph-Ignace Guillotin|Guillotin]] propose de se réunir à la [[salle du Jeu de paume]]<ref>{{harvsp|Waresquiel|2020|p=258 |id=Waresquiel}}</ref>, dans le [[Saint-Louis (quartier de Versailles)|quartier Saint-Louis]] à [[Versailles]]. {{nobr|149 représentants}} du clergé et deux représentants de la noblesse se joignent aux députés du tiers état. Au coup de force du roi répond ainsi un véritable [[coup d'État]] : les députés jurent de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la [[France]] ; c'est le [[serment du Jeu de paume]]<ref>Serment du Jeu de paume (1789) {{Bnf|15093223n}}.</ref>. Le roi, désespérant de vaincre leur résistance, invite les deux autres ordres à se joindre à eux ([[27 juin]])<ref>[http://www.droit-constitutionnel.com/histoire-constitutionnelle-de-la-france.html Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1879].</ref>. |

|||

Cette assemblée se proclame, le {{Date|9|juillet|1789}}, Assemblée nationale constituante. |

Cette assemblée se proclame, le {{Date|9|juillet|1789}}, Assemblée nationale constituante. |

||

| Ligne 97 : | Ligne 103 : | ||

=== L'Assemblée constituante (1789-1791) === |

=== L'Assemblée constituante (1789-1791) === |

||

L’Assemblée |

L’Assemblée compte près de [[Liste alphabétique des membres de l'Assemblée constituante de 1789|{{nb|1200 députés}}]] et siège du {{date|9|juillet|1789}} au {{date|30|septembre|1791}}, d’abord à [[Versailles]], puis, après les [[journées des 5 et 6 octobre 1789]] {{incise|au cours desquelles, d’une part l’Assemblée obtient du roi la signature des premiers articles de la [[Constitution de 1791|Constitution]] et de la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits]], et d’autre part les Parisiens ramènent {{souverain2|Louis XVI}} et la famille royale au [[palais des Tuileries]], à Paris}} dans le [[Salle du Manège|manège]] des Tuileries, à Paris. |

||

Parmi les députés réunis quotidiennement, trois grandes tendances, assez mouvantes, finissent par se dessiner : les monarchistes, les constitutionnels (les plus nombreux), et les patriotes radicaux, encore très minoritaires. |

Parmi les députés réunis quotidiennement, trois grandes tendances, assez mouvantes, finissent par se dessiner : les monarchistes, les constitutionnels (les plus nombreux), et les patriotes radicaux, encore très minoritaires. |

||

| Ligne 103 : | Ligne 109 : | ||

Les débats de l'Assemblée sont publiés par ''[[Le Moniteur universel]]''. Après l’abolition de la [[féodalité]] en les [[décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789]], et la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]] le {{date|26|août|1789}}, l’Assemblée vote, dès la fin de l’année, les grands principes de la [[Constitution de 1791]] qui, sur la base de la [[souveraineté nationale]] et de la [[séparation des pouvoirs]], organise la limitation du pouvoir royal et la fin de l’exclusion du peuple des décisions politiques. |

Les débats de l'Assemblée sont publiés par ''[[Le Moniteur universel]]''. Après l’abolition de la [[féodalité]] en les [[décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789]], et la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]] le {{date|26|août|1789}}, l’Assemblée vote, dès la fin de l’année, les grands principes de la [[Constitution de 1791]] qui, sur la base de la [[souveraineté nationale]] et de la [[séparation des pouvoirs]], organise la limitation du pouvoir royal et la fin de l’exclusion du peuple des décisions politiques. |

||

=== |

=== Réformes === |

||

En dehors de son œuvre constitutionnelle, l'Assemblée procède à des réformes fondamentales touchant à : |

En dehors de son œuvre constitutionnelle, l'Assemblée procède à des réformes fondamentales touchant à : |

||

| Ligne 129 : | Ligne 135 : | ||

* elle supprime les [[dîmes]] (décret du [[11 août]] 1789) ; |

* elle supprime les [[dîmes]] (décret du [[11 août]] 1789) ; |

||

* elle nationalise les biens de l'Église ([[Décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation|décret du 2 novembre 1789]]) ; |

* elle nationalise les biens de l'Église ([[Décret des biens du clergé mis à la disposition de la Nation|décret du 2 novembre 1789]]) ; |

||

* elle abolit les vœux monastiques, et supprime les ordres réguliers hors éducation et œuvres de charité (décret du |

* elle abolit les vœux monastiques, et supprime les ordres réguliers hors éducation et œuvres de charité (décret du {{date|13 février 1790}}) ; |

||

* elle adopte la [[Constitution civile du clergé]] (décret du [[12 juillet]] 1790) ; |

* elle adopte la [[Constitution civile du clergé]] (décret du [[12 juillet]] 1790) ; |

||

* elle impose aux ecclésiastiques un serment de fidélité (décret du [[27 novembre]] 1790). |

* elle impose aux ecclésiastiques un serment de fidélité (décret du [[27 novembre]] 1790). |

||

Elle vote la première Constitution du |

Elle vote la première Constitution du 3 au {{date|13 septembre 1791}}. Fondée sur le principe de la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs, elle institua en France une monarchie constitutionnelle. Le 13 septembre, le roi l'accepte. |

||

| ⚫ | Le pouvoir exécutif est exercé par le roi. Ainsi, [[Louis XVI de France|Louis XVI]] choisit ses ministres (non responsables devant l’Assemblée), dirige la politique extérieure et peut, malgré le principe de la séparation des pouvoirs, donner ou refuser sa sanction aux lois ([[veto]] suspensif {{nobr|4 ans}} au plus). Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée unique, élue pour deux ans au [[suffrage censitaire]]. Celle-ci a l'initiative et le vote des lois, établissant et contrôlant l’impôt, décidant de la guerre et de la paix et se réunissant d’elle-même sans convocation. L’indépendance du pouvoir judiciaire est assurée par l’élection des magistrats. |

||

L'Assemblée constituante se sépare le [[30 septembre]] 1791 et est immédiatement remplacée par l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]]. |

|||

| ⚫ | Le pouvoir exécutif |

||

Parmi ses membres les plus influents, on compte entre autres [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]], [[Honoré-Gabriel Riquetti de Mirabeau|Mirabeau]], [[Antoine Barnave|Barnave]], [[Jacques Antoine Marie de Cazalès|Cazalès]], l’[[Jean-Sifrein Maury|abbé Maury]], [[Marguerite-Louis-François Duport-Dutertre|Duport-Dutertre]], [[Gilbert du Motier de La Fayette|Lafayette]], les [[Famille de Lameth|Lameth]], [[Jean-Henry d'Arnaudat|d'Arnaudat]]. |

|||

=== Le sort de la constitution === |

=== Le sort de la constitution === |

||

| Ligne 144 : | Ligne 152 : | ||

* la Constitution de [[1791]] a déjà été remise en question par la [[Fuite de Louis XVI et arrestation à Varennes|fuite de la famille royale et son arrestation à Varennes]] (juin 1791), |

* la Constitution de [[1791]] a déjà été remise en question par la [[Fuite de Louis XVI et arrestation à Varennes|fuite de la famille royale et son arrestation à Varennes]] (juin 1791), |

||

* la [[fusillade du Champ-de-Mars]] ({{Date|17|juillet|1791}}) a définitivement séparé les modérés (les [[Feuillants]]) des [[Club des Jacobins|Jacobins]], |

* la [[fusillade du Champ-de-Mars]] ({{Date|17|juillet|1791}}) a définitivement séparé les modérés (les [[Club des feuillants|Feuillants]]) des [[Club des Jacobins|Jacobins]], |

||

* les puissances d'[[Europe]] s'inquiétaient du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » proclamé par la France révolutionnaire.{{Référence nécessaire|date=17 juin 2017}} |

* les puissances d'[[Europe]] s'inquiétaient du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » proclamé par la France révolutionnaire.{{Référence nécessaire|date=17 juin 2017}} |

||

À la faveur de l'insurrection du [[10 août]], un « [[Conseil exécutif (Révolution française)|Conseil exécutif]] » issu de députés de l'Assemblée prend la direction du pouvoir ; quoique dépourvu de statut juridique et d'un réel appui de l'[[opinion publique]], il organise de [[élections législatives françaises de 1792|nouvelles élections]] au suffrage universel masculin. Plusieurs des députés de l'Assemblée nationale constituante et de la Législative sont reconduits au sein du nouveau [[parlement]], la '''[[Convention nationale]]'''. Réunie en séance le |

À la faveur de l'insurrection du [[10 août]], un « [[Conseil exécutif (Révolution française)|Conseil exécutif]] » issu de députés de l'Assemblée prend la direction du pouvoir ; quoique dépourvu de statut juridique et d'un réel appui de l'[[opinion publique]], il organise de [[élections législatives françaises de 1792|nouvelles élections]] au suffrage universel masculin. Plusieurs des députés de l'Assemblée nationale constituante et de la Législative sont reconduits au sein du nouveau [[parlement]], la '''[[Convention nationale]]'''. Réunie en séance le {{date|20 septembre 1792}}, elle devient ''de facto'' le nouveau gouvernement français : une de ses premières mesures est d'abolir la monarchie. |

||

== Chronologie == |

== Chronologie == |

||

| Ligne 163 : | Ligne 171 : | ||

* [[4 janvier]] : division du [[Royaume de France|royaume]] en 83 [[Département français|départements]] |

* [[4 janvier]] : division du [[Royaume de France|royaume]] en 83 [[Département français|départements]] |

||

* janvier 1790 : émancipation des [[Juifs du Pape|Juifs]] [[Séfarade|sépharades]] d'[[Avignon]] et du [[Sud-Ouest français|Sud-Ouest]] |

* janvier 1790 : émancipation des [[Juifs du Pape|Juifs]] [[Séfarade|sépharades]] d'[[Avignon]] et du [[Sud-Ouest français|Sud-Ouest]] |

||

* |

* {{date|13 février 1790}} : suppression des [[ordres monastiques]] |

||

* [[17 mars]] : décret pour la vente des biens nationaux jusqu'à concurrence de 400 millions |

* [[17 mars]] : décret pour la vente des biens nationaux jusqu'à concurrence de {{nobr|400 millions}} |

||

* [[19 juin]] : abolition de la noblesse héréditaire |

* [[19 juin]] : abolition de la noblesse héréditaire |

||

* [[12 juillet]] : [[constitution civile du clergé]] |

* [[12 juillet]] : [[constitution civile du clergé]] |

||

| Ligne 189 : | Ligne 197 : | ||

* {{Ouvrage |id=La Naissance de la souveraineté nationale |langue=fr |auteur1=Collectif |titre=La Naissance de la souveraineté nationale |sous-titre=exposition, Archives nationales, [Paris], février-avril 1989 / organisée par la Direction des archives de France, Ministère de la culture, de la communication, du bicentenaire et des grands travaux |éditeur=Archives nationales |lieu=Paris |année=1989 |pages totales=255 |isbn=978-2-86000-154-0 |isbn10=2-86000-154-9 |bnf=35005014}}. |

* {{Ouvrage |id=La Naissance de la souveraineté nationale |langue=fr |auteur1=Collectif |titre=La Naissance de la souveraineté nationale |sous-titre=exposition, Archives nationales, [Paris], février-avril 1989 / organisée par la Direction des archives de France, Ministère de la culture, de la communication, du bicentenaire et des grands travaux |éditeur=Archives nationales |lieu=Paris |année=1989 |pages totales=255 |isbn=978-2-86000-154-0 |isbn10=2-86000-154-9 |bnf=35005014}}. |

||

* {{ouvrage | titre=Liste, par ordre alphabétique de bailliages et sénéchaussées, de MM. les députés à l'Assemblée nationale. 1789 | éditeur=chez Baudouin libraire | lieu=Paris | date=1789 | pages=79 | lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1522071m/f17.item }} |

|||

* {{Ouvrage|prénom1=Armand |nom1= Brette|lien auteur1= Armand Brette|titre=Les Constituants|sous-titre= liste des députés et des suppléants élus à l'Assemblée constituante de 1789, précédée d'un avertissement|éditeur=Charavay |collection=Publications de la Société de l'histoire de la Révolution française|lieu= Paris|année=1897|pages totales={{XXXVII}}-310 |commentaire= Reprod. en [[fac-similé]] : {{Ouvrage|prénom1=Armand|nom1=Brette|lien auteur1=Armand Brette|titre=Les Constituants|sous-titre=liste des députés et des suppléants élus à l'Assemblée constituante de 1789, précédée d'un avertissement|éditeur=Mégariotis|lieu=Genève|année=1978|année première édition=1897|pages totales={{XXXVII}}-310|isbn=|lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7125r/f4.image}}.}} |

* {{Ouvrage|prénom1=Armand |nom1= Brette|lien auteur1= Armand Brette|titre=Les Constituants|sous-titre= liste des députés et des suppléants élus à l'Assemblée constituante de 1789, précédée d'un avertissement|éditeur=Charavay |collection=Publications de la Société de l'histoire de la Révolution française|lieu= Paris|année=1897|pages totales={{XXXVII}}-310 |commentaire= Reprod. en [[fac-similé]] : {{Ouvrage|prénom1=Armand|nom1=Brette|lien auteur1=Armand Brette|titre=Les Constituants|sous-titre=liste des députés et des suppléants élus à l'Assemblée constituante de 1789, précédée d'un avertissement|éditeur=Mégariotis|lieu=Genève|année=1978|année première édition=1897|pages totales={{XXXVII}}-310|isbn=|lire en ligne=https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k7125r/f4.image}}.}} |

||

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Edna Hindie |nom1=Lemay |directeur1=Edna Hindie Lemay |champ libre=avec la collaboration de Christine Favre-Lejeune, Yann Fauchois, Joël Félix, Marie-Laurence Netter, Jean-Louis Ormieres, et Alison Patrick |titre=Dictionnaire des Constituants |sous-titre=1789-1791 |volume=1 et 2 |éditeur=Universitas |lieu=Paris |année=1991 |pages totales=LVII-1022 |isbn=978-2-7400-0003-8 |isbn10=2-7400-0003-0 |bnf=36651304 |présentation en ligne=http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1992_num_47_6_279105_t1_1214_0000_001}}, {{lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1992_num_99_2_3427_t1_0202_0000_2|texte=présentation en ligne}}. |

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Edna Hindie |nom1=Lemay |directeur1=Edna Hindie Lemay |champ libre=avec la collaboration de Christine Favre-Lejeune, Yann Fauchois, Joël Félix, Marie-Laurence Netter, Jean-Louis Ormieres, et Alison Patrick |titre=Dictionnaire des Constituants |sous-titre=1789-1791 |volume=1 et 2 |éditeur=Universitas |lieu=Paris |année=1991 |pages totales=LVII-1022 |isbn=978-2-7400-0003-8 |isbn10=2-7400-0003-0 |bnf=36651304 |présentation en ligne=http://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_1992_num_47_6_279105_t1_1214_0000_001}}, {{lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/doc/abpo_0399-0826_1992_num_99_2_3427_t1_0202_0000_2|texte=présentation en ligne}}. |

||

Dernière version du 28 mars 2024 à 20:43

- |

2 ans, 2 mois et 21 jours |

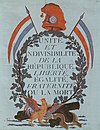

À droite : Emblème de l'Assemblée nationale constituante

| Créateur |

Députés des États généraux |

|---|---|

| Règne | |

| Cause |

| Type | |

|---|---|

| Lieu |

|

| Régime |

| Système électoral |

Députés aux États généraux de 1789 élus par les assemblées de bailliage des trois ordres (Clergé, Noblesse, Tiers état) |

|---|---|

| Législature |

Unique |

| Date des élections |

Du 24 janvier au 5 mai 1789 (désignation pour les États généraux) |

|---|

| Nombre de présidents successifs |

60 |

|---|---|

| Premier président | |

| Dernier président |

| Nombres de députés |

|---|

| Groupes politiques |

|

|---|

L'Assemblée nationale constituante est la première assemblée constituante de l'histoire de France. Elle est instituée par les députés du tiers état aux états généraux de 1789, qui, après le serment du jeu de paume et avec le soutien de quelques députés de la noblesse et du clergé, s'érigent d'abord en « Assemblée nationale » le , puis en « Assemblée nationale constituante » le .

L'Assemblée nationale constituante gouverne le pays dans le cadre d'un système de monarchie constitutionnelle jusqu'à la promulgation de la Constitution de septembre 1791 : elle est alors remplacée par l'Assemblée nationale législative ( - ).

Ces deux années de gouvernement sont marquées par des événements cruciaux : la prise de la Bastille (), la nuit du 4 Août, les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, le retour du roi à Paris (), la constitution civile du clergé, la fuite du roi à Varennes (), la fusillade du Champ-de-Mars (juillet 1791).

L'Assemblée, traversée par des conflits entre la « droite » et la « gauche » (notions qui apparaissent alors), voit apparaître les premiers chefs de la Révolution : Mirabeau, Bailly, Barnave, Robespierre, etc.

Histoire[modifier | modifier le code]

Des États généraux (mai-juillet 1789) à l'Assemblée nationale constituante[modifier | modifier le code]

L'Assemblée nationale voit le jour dans un contexte d'agitation politique, survenue à la faveur de la convocation des États généraux. Deux questions animent alors les débats : celle de la vérification des pouvoirs des députés et celle de la modalité du vote — par tête ou par ordre. À leur ouverture, à Versailles, le , les États généraux devaient se composer de 308 députés du clergé, 285 de la noblesse et 621 du tiers état.

Le , le tiers état prend le nom d'Assemblée des communes, et demande la vérification des pouvoirs en commun. La noblesse et le clergé refusent de siéger avec le tiers : le 11 mai, les députés de la noblesse se réunissent en assemblée d'ordre, autonome. Le clergé temporise tandis que le tiers refuse tout compromis. L'absence du roi interdit tout arbitrage.

Le , une motion est déposée par l'abbé Sieyès, l'auteur de Qu'est-ce que le Tiers État ? ; elle invite noblesse et clergé à rejoindre les « députés des Communes ». Deux jours plus tard, trois curés du Poitou dont Jacques Jallet et René Lecesve, puis, le 16 juin, dix-neuf ecclésiastiques, rejoignent les Communes.

Le , les Communes ayant achevé la vérification des pouvoirs, Sieyès présente une motion sur la constitution des Communes en « Assemblée des représentants connus et vérifiés de la Nation française »[1]. Mirabeau propose que les Communes prennent le nom d'« Assemblée des représentants du peuple français »[2]. Jean-Joseph Mounier recommande « Assemblée légitime des représentants de la majeure partie de la Nation, agissant en l'absence de la mineure partie »[3]. Il est appuyé par Barnave[3].

Devant l'absence de réaction de la majeure partie des privilégiés, les députés du tiers-état se constituent d'eux-mêmes en assemblée délibérante, et, considérant qu'ils représentent « les quatre-vingt-seize centièmes au moins de la nation »[4], ils prennent le nom d'« Assemblée nationale », appellation proposée le 17 juin par le député Jérôme Legrand, avocat d'un bailliage du Berry.

Louis XVI, constatant que les états généraux sont en train de lui échapper complètement, décide d'ajourner les travaux, et fait fermer la salle où se réunissaient les députés à Versailles. Le , devant les portes closes, le député Guillotin propose de se réunir à la salle du Jeu de paume[5], dans le quartier Saint-Louis à Versailles. 149 représentants du clergé et deux représentants de la noblesse se joignent aux députés du tiers état. Au coup de force du roi répond ainsi un véritable coup d'État : les députés jurent de ne se séparer qu'après avoir donné une constitution à la France ; c'est le serment du Jeu de paume[6]. Le roi, désespérant de vaincre leur résistance, invite les deux autres ordres à se joindre à eux (27 juin)[7].

Cette assemblée se proclame, le , Assemblée nationale constituante.

L'Assemblée constituante (1789-1791)[modifier | modifier le code]

L’Assemblée compte près de 1 200 députés et siège du au , d’abord à Versailles, puis, après les journées des 5 et 6 octobre 1789 — au cours desquelles, d’une part l’Assemblée obtient du roi la signature des premiers articles de la Constitution et de la Déclaration des droits, et d’autre part les Parisiens ramènent Louis XVI et la famille royale au palais des Tuileries, à Paris — dans le manège des Tuileries, à Paris.

Parmi les députés réunis quotidiennement, trois grandes tendances, assez mouvantes, finissent par se dessiner : les monarchistes, les constitutionnels (les plus nombreux), et les patriotes radicaux, encore très minoritaires.

Les débats de l'Assemblée sont publiés par Le Moniteur universel. Après l’abolition de la féodalité en les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen le , l’Assemblée vote, dès la fin de l’année, les grands principes de la Constitution de 1791 qui, sur la base de la souveraineté nationale et de la séparation des pouvoirs, organise la limitation du pouvoir royal et la fin de l’exclusion du peuple des décisions politiques.

Réformes[modifier | modifier le code]

En dehors de son œuvre constitutionnelle, l'Assemblée procède à des réformes fondamentales touchant à :

- l'administration : uniformité et centralisation par la création de 83 départements ;

- la justice :

- égalité devant la loi ;

- suppression des parlements ;

- élection des juges ;

- confirmation de l’abolition de la torture (depuis 1780 et 1788) ;

- réforme du système judiciaire en divisant ordre administratif et ordre judiciaire (Loi des 16 et 24 août 1790 sur la dualité des ordres de juridiction) ;

- les finances :

- égalité devant l'impôt ;

- suppression des impôts indirects ;

- assignats gagés sur les biens du clergé nationalisés ;

- l'économie :

- suppression des douanes intérieures, des péages ;

- suppression des corporations (décret d'Allarde) ;

- décisions favorisant le libéralisme économique.

Sur les questions religieuses, l'Assemblée constituante adopte les mesures suivantes :

- elle abolit les lois restrictives à l'égard des protestants ;

- elle accorde la citoyenneté aux juifs ;

- elle supprime les dîmes (décret du 11 août 1789) ;

- elle nationalise les biens de l'Église (décret du 2 novembre 1789) ;

- elle abolit les vœux monastiques, et supprime les ordres réguliers hors éducation et œuvres de charité (décret du ) ;

- elle adopte la Constitution civile du clergé (décret du 12 juillet 1790) ;

- elle impose aux ecclésiastiques un serment de fidélité (décret du 27 novembre 1790).

Elle vote la première Constitution du 3 au . Fondée sur le principe de la souveraineté du peuple et la séparation des pouvoirs, elle institua en France une monarchie constitutionnelle. Le 13 septembre, le roi l'accepte.

Le pouvoir exécutif est exercé par le roi. Ainsi, Louis XVI choisit ses ministres (non responsables devant l’Assemblée), dirige la politique extérieure et peut, malgré le principe de la séparation des pouvoirs, donner ou refuser sa sanction aux lois (veto suspensif 4 ans au plus). Le pouvoir législatif est exercé par l’Assemblée unique, élue pour deux ans au suffrage censitaire. Celle-ci a l'initiative et le vote des lois, établissant et contrôlant l’impôt, décidant de la guerre et de la paix et se réunissant d’elle-même sans convocation. L’indépendance du pouvoir judiciaire est assurée par l’élection des magistrats.

L'Assemblée constituante se sépare le 30 septembre 1791 et est immédiatement remplacée par l'Assemblée législative.

Parmi ses membres les plus influents, on compte entre autres Robespierre, Mirabeau, Barnave, Cazalès, l’abbé Maury, Duport-Dutertre, Lafayette, les Lameth, d'Arnaudat.

Le sort de la constitution[modifier | modifier le code]

Rédigée au profit des citoyens les plus aisés, et prévue pour dix ans, cette Constitution ne survécut pas à l’insurrection du 10 août 1792. Les difficultés depuis la grande fraternité manifestée lors de la fête de la Fédération (14 juillet 1790), se sont en effet accumulées :

- la Constitution de 1791 a déjà été remise en question par la fuite de la famille royale et son arrestation à Varennes (juin 1791),

- la fusillade du Champ-de-Mars () a définitivement séparé les modérés (les Feuillants) des Jacobins,

- les puissances d'Europe s'inquiétaient du « droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » proclamé par la France révolutionnaire.[réf. nécessaire]

À la faveur de l'insurrection du 10 août, un « Conseil exécutif » issu de députés de l'Assemblée prend la direction du pouvoir ; quoique dépourvu de statut juridique et d'un réel appui de l'opinion publique, il organise de nouvelles élections au suffrage universel masculin. Plusieurs des députés de l'Assemblée nationale constituante et de la Législative sont reconduits au sein du nouveau parlement, la Convention nationale. Réunie en séance le , elle devient de facto le nouveau gouvernement français : une de ses premières mesures est d'abolir la monarchie.

Chronologie[modifier | modifier le code]

1789[modifier | modifier le code]

- 4 août : abolition de tous les privilèges féodaux

- 23 et 24 : décret proclamant la liberté des opinions religieuses et la liberté de la presse

- 26 août: déclaration des droits de l'homme et du citoyen

- 12 octobre : translation de l'Assemblée nationale à Paris

- 2 novembre : déclaration que les biens du clergé sont mis à la disposition de l'État comme biens nationaux

- 17 décembre : création d'un papier-monnaie sous le nom d'assignats

- 22 décembre : loi sur la partition de la France en départements

1790[modifier | modifier le code]

- 4 janvier : division du royaume en 83 départements

- janvier 1790 : émancipation des Juifs sépharades d'Avignon et du Sud-Ouest

- : suppression des ordres monastiques

- 17 mars : décret pour la vente des biens nationaux jusqu'à concurrence de 400 millions

- 19 juin : abolition de la noblesse héréditaire

- 12 juillet : constitution civile du clergé

- Loi des 16 et 24 août 1790, fondement de la dualité des ordres de juridiction administratif et judiciaire

- 27 novembre : décret relatif à la prestation de serment de tout ecclésiastique fonctionnaire public

1791[modifier | modifier le code]

- 5 juin : décret qui ôte au roi le droit de faire grâce

- 25 juin : à la suite de la fuite de Varennes, le roi est démis de ses fonctions royales

- 15 juillet : remise en fonction du roi et institution de l'inviolabilité du roi

- 30 juillet : abolition des ordres de chevalerie

- 3 septembre : la première constitution est adoptée par l'Assemblée nationale

- 27-28 septembre : Émancipation des Juifs: totale liberté en culte et activités professionnelles

- 1er octobre : l'Assemblée constituante prend fin et laisse la place à l'Assemblée législative

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Archives parlementaires, T. VIII : Du 5 mai 1789 au 15 septembre 1789, p. 109 (consulté le 5 août 2013).

- op. cit., p. 111 (consulté le 5 août 2013).

- op. cit., p. 113 (consulté le 5 août 2013).

- assemblee-nationale. fr → L'acte de naissance : 1789.

- Waresquiel 2020, p. 258

- Serment du Jeu de paume (1789) (BNF 15093223).

- Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1879.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Cet article comprend des extraits du Dictionnaire Bouillet. Il est possible de supprimer cette indication, si le texte reflète le savoir actuel sur ce thème, si les sources sont citées, s'il satisfait aux exigences linguistiques actuelles et s'il ne contient pas de propos qui vont à l'encontre des règles de neutralité de Wikipédia.

- Collectif, La Naissance de la souveraineté nationale : exposition, Archives nationales, [Paris], février-avril 1989 / organisée par la Direction des archives de France, Ministère de la culture, de la communication, du bicentenaire et des grands travaux, Paris, Archives nationales, , 255 p. (ISBN 978-2-86000-154-0, BNF 35005014).

- Liste, par ordre alphabétique de bailliages et sénéchaussées, de MM. les députés à l'Assemblée nationale. 1789, Paris, chez Baudouin libraire, , 79 p. (lire en ligne)

- Armand Brette, Les Constituants : liste des députés et des suppléants élus à l'Assemblée constituante de 1789, précédée d'un avertissement, Paris, Charavay, coll. « Publications de la Société de l'histoire de la Révolution française », , XXXVII-310 p.Reprod. en fac-similé : Armand Brette, Les Constituants : liste des députés et des suppléants élus à l'Assemblée constituante de 1789, précédée d'un avertissement, Genève, Mégariotis, (1re éd. 1897), XXXVII-310 p. (lire en ligne).

- Edna Hindie Lemay (dir.) (avec la collaboration de Christine Favre-Lejeune, Yann Fauchois, Joël Félix, Marie-Laurence Netter, Jean-Louis Ormieres, et Alison Patrick), Dictionnaire des Constituants : 1789-1791, vol. 1 et 2, Paris, Universitas, , LVII-1022 p. (ISBN 978-2-7400-0003-8, BNF 36651304, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- (en) Barry M. Shapiro, « Self-Sacrifice, Self-Interest, or Self-Defense ? : The Constituent Assembly and the « Self-Denying Ordinance » of May 1791 », French Historical Studies, vol. 25, no 4, , p. 625-656 (DOI 10.1215/00161071-25-4-625).

- Edna H. Lemay, « L’esprit du discours politique des Constituants : reflet des Lumières », Études françaises, vol. 25, nos 2-3, , p. 155-166 (lire en ligne)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Qu'est-ce que le Tiers-État ?

- Liste des présidents des États généraux et de l'Assemblée constituante

- Liste alphabétique des membres de l'Assemblée constituante de 1789

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :