« Arts libéraux » : différence entre les versions

m →Définition : Lien interne mal ouvert |

|||

| (45 versions intermédiaires par 29 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{autre|les {{citation|liberal arts}} de langue anglaise|Université d'arts libéraux}} |

{{autre|les {{citation|liberal arts}} de langue anglaise|Université d'arts libéraux}} |

||

Les '''sept arts libéraux''' sont une grande part de la matière de l'enseignement concernant les lettres latines et les sciences des écoles de second niveau de l'[[Antiquité]], qui se poursuit sous diverses formes au [[Moyen Âge]]. Ce [[corpus]] d'enseignement est notamment généralisé en [[Occident chrétien|Europe occidentale]] [[Moyen Âge|médiévale]] par l'œuvre d'[[Alcuin]], maître précepteur de la famille de [[Charlemagne]] et savant [[écolâtre]] responsable des réformes scolaires supérieures de l'[[Empire carolingien]], durant la période dite de la [[Renaissance carolingienne]]. |

|||

[[Fichier:Hortus Deliciarum, Die Philosophie mit den sieben freien Künsten.JPG|thumb|upright=1.2|Les '''sept''' arts libéraux dans l'''[[Hortus deliciarum]]'' d'[[Herrade de Landsberg]], 1180.]] |

|||

Les '''sept arts libéraux''' désignent une grande part de la matière de l'enseignement concernant les lettres latines et les sciences des écoles de second niveau de l'[[Antiquité]], qui se poursuit sous diverses formes au [[Moyen Âge]]. Ce [[corpus]] d'enseignement est notamment généralisé en [[Occident chrétien|Europe occidentale]] [[médiévale]] par l'œuvre d'[[Alcuin]], maître précepteur de la famille de [[Charlemagne]] et savant [[écolâtre]] responsable des réformes scolaires supérieures de l'[[empire carolingien]], durant la période dite de la ''[[Renaissance carolingienne]]''. |

|||

== Définition == |

== Définition == |

||

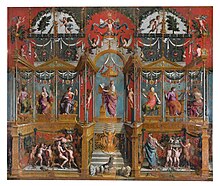

[[File:CoypelGrammaire.jpg|thumb|[[Noël Coypel]], ''La Grammaire parmi les Arts libéraux, dit aussi Le Triomphe de la Philosophie'', 1685-1690.]] |

|||

Les arts libéraux se divisent en deux degrés : le ''[[Trivium (éducation)|Trivium]]'' et le ''[[Quadrivium]]''. |

|||

Les arts libéraux se divisent en deux degrés : le ''[[Trivium (éducation)|trivium]]'' et le ''[[quadrivium]]''. |

|||

Le ''[[Trivium (éducation)| |

Le ''[[Trivium (éducation)|trivium]]'', mot [[latin]] qui signifie ''les trois chemins'' ou « les trois voies ou matières d'études », concerne le « pouvoir de la langue » (expression, [[raisonnement]], [[persuasion]] et séduction) et une première maîtrise des lettres. Il se divise en : |

||

* [[grammaire]] |

* [[grammaire]] ; |

||

* [[dialectique]] |

* [[dialectique]] ; |

||

* [[rhétorique]]. |

* [[rhétorique]]. |

||

Le ''[[ |

Le ''[[quadrivium]]'', soit ''les quatre chemins'' ou ''quatre voies'' au-delà du ''trivium'', se rapporte au « pouvoir des nombres » et à une première maîtrise des sciences ou disciplines mathématisables. Il se compose de : |

||

* l'[[arithmétique]] |

* l'[[arithmétique]] ; |

||

* la [[musique]] |

* la [[musique]] ; |

||

* la [[géométrie]] |

* la [[géométrie]] ; |

||

* l’[[astronomie]]. |

* l’[[astronomie]]. |

||

Ils sont définis l'un et l'autre dans ces deux vers mnémotechniques : |

Ils sont définis l'un et l'autre dans ces deux vers mnémotechniques : |

||

{{ |

{{Citation bilingue bloc|langue=la|Gramm loquitur, Dia verba docet, Rhet verba colorat,<br /> |

||

Mus canit, Ar numerat, Geo ponderat, Ast colit astra.|La Grammaire parle, la Dialectique enseigne, la Rhétorique colore les mots,<br /> |

|||

La Musique chante, l'Arithmétique compte, la Géométrie pèse, l'Astronomie s'occupe des astres.|Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson<ref>{{Lien web|titre=Scholastique : Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson|éditeur=Hachette|date=1911|url=http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3605}}.</ref>}} |

|||

== Histoire == |

|||

{{Début citation}}La Grammaire parle, la Dialectique enseigne, la Rhétorique colore les mots,<br /> |

|||

[[Fichier:Hortus Deliciarum, Die Philosophie mit den sieben freien Künsten.JPG|thumb|upright=1.2|Les sept arts libéraux dans l'''[[Hortus deliciarum]]'' d'[[Herrade de Landsberg]], 1180.]] |

|||

La Musique chante, l'Arithmétique compte, la Géométrie pèse, l'Astronomie s'occupe des astres<ref>{{Lien web|titre=Scholastique : Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson|éditeur=Hachette|date=1911|url=http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3605}}</ref>.{{Fin citation}} |

|||

Les arts libéraux sont enseignés à l'université, tandis que les arts mécaniques ne le sont pas. Les termes ''trivia'' et ''quadrivia'' ont été forgés par [[Boèce]] (480-524) dans son ''[[Institution arithmétique]]''. Il définit ainsi le cursus des écoles secondaires du Moyen Âge. |

|||

Les arts du trivium sont considérés évidemment comme la base nécessaire pour maîtriser les arts du quadrivium. Le trivium est bien plus qu'apprendre à bien parler et acquérir la bonne syntaxe, comme pourrait l'indiquer la signification moderne des termes. |

|||

Les arts du ''trivium'' sont considérés évidemment comme la base nécessaire pour maîtriser les arts du ''quadrivium''. Le ''trivium'' consiste en bien plus qu'apprendre à bien parler et à acquérir la bonne syntaxe, comme pourrait l'indiquer la signification moderne des termes, ''trivium'' étant à l'origine des mots ''trivial'' et ''trivialité''. |

|||

Les « facultés d'arts » ou écoles d'arts libéraux permettaient de former de rares écoliers, en général de 14 à 20 ans, aptes ensuite à entrer comme étudiants dans les regroupements d'écoles supérieures au {{s|XII}} devenus universités à partir du second tiers du {{s|XIII}}. Plus tard, les arts libéraux y seront enseignés à un niveau encore supérieur, justifiant la création de faculté d'arts libéraux au sein d'universités. |

|||

Les « facultés d'arts » ou écoles d'arts libéraux permettaient de former de rares écoliers, en général de 14 à 20 ans, ensuite aptes à entrer comme étudiants dans les regroupements d'écoles supérieures au {{s|XII}}, devenus universités à partir du second tiers du {{s|XIII}}. Plus tard, les arts libéraux y seront enseignés à un niveau encore supérieur, justifiant la création de facultés d'arts libéraux au sein d'universités. |

|||

== Distinctions et précisions de vocabulaire == |

== Distinctions et précisions de vocabulaire == |

||

Les arts libéraux, mis à part quelques rudiments, ne sont pas enseignés dans les petites écoles, peu ou prou fréquentées par une majorité de la population enfantine pour des raisons religieuses. Ils se distinguent des arts ou techniques serviles, supposées élémentaires, et de l'ensemble de ce qui sera regroupé plus tard sous le terme de [[beaux-arts (disciplines)|beaux-arts]] à la fin de l'époque moderne. |

Les arts libéraux, mis à part quelques rudiments, ne sont pas enseignés dans les petites écoles, peu ou prou fréquentées par une majorité de la population enfantine pour des raisons religieuses. Ils se distinguent des arts ou techniques serviles, supposées élémentaires, et de l'ensemble de ce qui sera regroupé plus tard sous le terme de [[beaux-arts (disciplines)|beaux-arts]] à la fin de l'époque moderne. |

||

La charpenterie et la charrerie, la menuiserie et l'ébénisterie, la poterie et l'art céramique, les arts du luxe et tous les [[savoir-faire]] et [[technique]]s qui ont en commun la transformation de matière tangible ou l'assemblage |

La charpenterie et la charrerie, la menuiserie et l'ébénisterie, la poterie et l'art céramique, les arts du luxe et tous les [[savoir-faire]] et [[technique]]s qui ont en commun la transformation de matière tangible ou l'assemblage et la mise en forme de matériaux sont à ranger parmi les {{Citation|arts serviles}}, les arts peu reconnus de construction, de maintenance, de réparation et de service médiévaux, ou parfois déjà les ''arts mécaniques'' au {{s|XIII}}. Ceux-ci ne sont point appris à l'école officielle, mais le plus souvent par tradition familiale ou locales, et au sein de corporations reconnues en tant qu'officieuses ou, par défaut, dans des communautés informelles spécifiques ou auprès de maîtres privatifs. |

||

Par opposition, la matière sur laquelle portent les arts libéraux est de nature intellectuelle et intangible. Les arts libéraux visent une connaissance désintéressée et, en conséquence, considérée comme supérieure. Les maîtres des arts libéraux avaient une primauté quasi-totale sur les premiers artisans de haut niveau technique, qui devaient souvent leur demander humblement une autorisation pour réaliser une commande exceptionnelle, ou encore essayer de nouvelles techniques. |

|||

Si les autorités religieuses, via l'autorité des maîtres des arts libéraux, placent sous tutelle l'art pratique des artisans, ce dernier va néanmoins éclore avec les puissants courants d'arts architecturaux du Moyen Âge central et final, la mise au point des techniques nautiques, d'arsenal et de chantier, l'art pictural ou encore l'art du ''designo'' italien du Moyen Âge final. |

|||

Par opposition, la matière sur laquelle portent les arts libéraux est supposée, d'après les préceptes religieux, intellectuelle et intangible. Les arts libéraux visent une connaissance désintéressée et en conséquence supérieure. Les maîtres des arts libéraux avaient une primauté quasi-totale sur les premiers artisans de haut niveau technique, qui devaient souvent leur demander humblement une autorisation ou permission pour innover ou réaliser une commande exceptionnelle, éprouver ou essayer de nouvelles techniques. |

|||

Les {{Citation|beaux-arts}} institués après le milieu du {{s|XVIII}} réunissent la peinture, la danse, l'architecture, la sculpture, le dessin et la gravure ; ils visent, en un sens philosophique, la contemplation du beau. |

|||

Si les autorités religieuses, via l'autorité des maîtres des arts libéraux, placent sous tutelle l'art pratique des artisans, ce dernier va néanmoins éclore avec les puissants courants d'arts architecturaux du Moyen Âge central et final, la mise au point des techniques nautiques, d'arsenal et de chantier, l'art pictural ou encore l'art du ''designo'' italien du Moyen Âge final. Paradoxalement, c'est ce monde de services, d'arts serviles et de techniques communes qui constitue la principale source de la science exacte moderne, mis à part la logique, les mathématiques, la pharmacie, l'astronomie... en partie fondée. |

|||

Les {{Citation|beaux-arts}} institués après le milieu du {{s|XVIII}} réunissent la peinture, la danse, l'architecture, la sculpture, le dessin et la gravure, ils visent, en un sens philosophique, la contemplation du beau. |

|||

== Genèse == |

== Genèse == |

||

Les |

Les arts libéraux trouvent leur origine chez [[Porphyre de Tyr|Porphyre]] dans ''Sur le retour de l'âme'' (vers 270)<ref>Porphyre, ''Sur le retour de l'âme'', d'après saint Augustin, ''La cité de Dieu'', X. [[Ilsetraut Hadot]], ''Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique'', Vrin, 1984, 2006, 576 p.</ref>. Saint Augustin dans ''Sur l'ordre'' (386)<ref>Saint Augustin, ''De ordine'', trad. dans ''Dialogues philosophiques'', 4.2, Institut d'études augustiniennes, 1997.</ref> montre comment la raison engendre la grammaire, puis la dialectique et la rhétorique, ensuite, pour accéder à Dieu, la géométrie, l'astronomie, enfin l'arithmétique. [[Martianus Capella]], dans les ''Noces de Philologie et de Mercure'' (vers 410-439), expose sous le mode allégorique ; Mercure offre sept cadeaux à Philologie : grammaire, dialectique, rhétorique, géométrie, arithmétique, astronomie, harmonie. |

||

[[Boèce]] († 524) définit le contenu du ''[[quadrivium]]'', il invente le mot dans ''L'institution arithmétique'' (vers 505-507)<ref>Boèce, ''Institution arithmétique'', prologue, trad., Les Belles Lettres, 1995. Jean-Yves Guillaumin, « |

[[Boèce]] († 524) définit le contenu du ''[[quadrivium]]'', il invente le mot dans ''L'institution arithmétique'' (vers 505-507)<ref>Boèce, ''Institution arithmétique'', prologue, trad., Les Belles Lettres, 1995. Jean-Yves Guillaumin, « Le terme ''quadrivium'' de Boèce et ses aspects moraux », ''L'Antiquité classique'', vol. 59, {{n°}}1, 1990, p. 139-148.</ref>. La « quadruple voie » regroupe les disciplines scientifiques : l’[[arithmétique]], la [[musique]], l’[[astronomie]] et la [[géométrie]]. |

||

* l’[[arithmétique]] ; |

|||

* la [[musique]] ; |

|||

* l’[[astronomie]] ; |

|||

* la [[géométrie]]. |

|||

[[Cassiodore]], dans ''Les institutions divines et humaines'' (vers 560-580), donne leur structure aux arts libéraux. Il développe le ''[[Trivium (éducation)|trivium]]'' ou « triple voie », qui regroupe les disciplines littéraires : |

[[Cassiodore]], dans ''Les institutions divines et humaines'' (vers 560-580), donne leur structure aux arts libéraux. Il développe le ''[[Trivium (éducation)|trivium]]'' ou « triple voie », qui regroupe les disciplines littéraires : la [[grammaire]], la [[dialectique]] et la [[rhétorique]]. |

||

* la [[grammaire]] ; |

|||

* la [[dialectique]] ; |

|||

* la [[rhétorique]]. |

|||

Il fut un temps où, en plus des sept arts libéraux (grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, musique, astronomie et géométrie), la philosophie et la médecine étaient comptées dans la liste. |

Il fut un temps où, en plus des sept arts libéraux (grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, musique, astronomie et géométrie), la philosophie et la médecine étaient comptées dans la liste. |

||

Au début du {{VIIIe siècle}}, le moine anglais [[Bède le Vénérable]] († 735) développa les arts libéraux dans ses traités, et créa le [[comput]]. C'est Bède le Vénérable qui, à la suite d'[[Isidore de Séville]] († 636), transmit les arts libéraux à l'[[Occident]] chrétien. Le [[moine]] anglais [[Alcuin]] († 804), formé à son école, reprit cette base pour établir son [[ |

Au début du {{VIIIe siècle}}, le moine anglais [[Bède le Vénérable]] († 735) développa les arts libéraux dans ses traités, et créa le [[Comput ecclésiastique|comput]] (ou comput ecclésiastique). C'est Bède le Vénérable qui, à la suite d'[[Isidore de Séville]] († 636), transmit les arts libéraux à l'[[Occident]] chrétien. Le [[moine]] anglais [[Alcuin]] († 804), formé à son école, reprit cette base pour établir son [[Éducation au Moyen Âge en Occident|programme d'enseignement]] dans les écoles supérieures de l'[[empire carolingien]]. |

||

Vers l'[[an mil]], le [[comput]] regroupait deux disciplines du ''[[Trivium (éducation)|trivium]]'' ([[grammaire]], [[dialectique]]) et deux disciplines du ''[[quadrivium]]'' ([[arithmétique]] et [[astronomie]]). |

Vers l'[[An mille|an mil]], le [[Comput ecclésiastique|comput]] regroupait deux disciplines du ''[[Trivium (éducation)|trivium]]'' ([[grammaire]], [[dialectique]]) et deux disciplines du ''[[quadrivium]]'' ([[arithmétique]] et [[astronomie]]). |

||

Le [[Jean Leflon|chanoine Leflon]], dans sa biographie de |

Le [[Jean Leflon|chanoine Leflon]], dans sa biographie de Gerbert d'Aurillac (futur pape [[Sylvestre II]]), note que le ''[[quadrivium]]'' n'était presque plus enseigné vers les années 960 dans les [[monastère]]s. C'est la raison pour laquelle le comte de Barcelone [[Borrell II]] emmena Gerbert en [[Catalogne]] pour qu'il y apprît les disciplines scientifiques, qui étaient connues dans le royaume tout proche de [[Cordoue]]. |

||

{{Article détaillé|Sciences |

{{Article détaillé|Sciences arabes}} |

||

Par la suite, Gerbert fut appelé par [[Adalbéron de Reims|Adalbéron]] à [[Reims]] pour y enseigner ces disciplines. |

Par la suite, Gerbert fut appelé par [[Adalbéron de Reims|Adalbéron]] à [[Reims]] pour y enseigner ces disciplines. |

||

| Ligne 71 : | Ligne 66 : | ||

Au {{XIIe siècle}}, les traductions des œuvres d'[[Aristote]] amenèrent un enrichissement du [[savoir]], qui fut introduit par [[Albert le Grand]] dans les universités nouvellement créées au {{XIIIe siècle}}. Les arts libéraux restèrent néanmoins la base de l'enseignement. |

Au {{XIIe siècle}}, les traductions des œuvres d'[[Aristote]] amenèrent un enrichissement du [[savoir]], qui fut introduit par [[Albert le Grand]] dans les universités nouvellement créées au {{XIIIe siècle}}. Les arts libéraux restèrent néanmoins la base de l'enseignement. |

||

== La disparition du statut « |

== La disparition du statut « Arts libéraux » == |

||

Beaucoup de centres secondaires enseignant les arts libéraux sont plus tard renommés « |

Beaucoup de centres secondaires enseignant les arts libéraux sont plus tard renommés « école latine » lors de la mutation humaniste du {{s|XV}} et du {{s|XVI}}{{Citation needed|reason=Imprécision, source bienvenue}}, qui tend à dévaloriser le latin médiéval. Si les arts libéraux ne sont pas toujours abandonnés, un accent particulier est mis parfois sur l'enseignement complémentaire des langues anciennes comme le grec, l'hébreu, l'araméen, le copte… et les langues modernes des grandes nations. |

||

La notion d'art a évolué à l'époque moderne. Une lente distinction s'opère entre artisans et artistes<ref>{{Ouvrage|langue=|auteur1=Stéphane Laurent|titre=Le Geste et la pensée, Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours| |

La notion d'art a évolué à l'époque moderne. Une lente distinction s'opère entre artisans et artistes<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Stéphane Laurent|titre=Le Geste et la pensée, Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours|éditeur=CNRS Éditions|lieu=Paris|année=2019|pages totales=416|isbn=978-2-271-11900-1|bnf=45687488}}.</ref>. Le terme art au pluriel qui faisait référence à ce cursus prend en conséquence de multiples acceptions différentes. Même l'adjectif libéral connaît une mutation de sens, un métier libéral ou un homme de l'art libéral désigne un avocat, un médecin, une profession de service de haut niveau intellectuel avec des honoraires privés. Mis à part le milieu conservateur et fermé de l'université et des écoles secondaires, le terme n'est plus que vaguement compris. |

||

Les arts libéraux sont aussi restreints à une minorité universitaire ou à un champ de l'érudition par la montée des langues véhiculaires nationales. |

Les arts libéraux sont aussi restreints à une minorité universitaire ou à un champ de l'érudition par la montée des langues véhiculaires nationales. |

||

Les sciences modernes conquérantes chamboulent aussi lentement toutes les classifications et les hiérarchies imposées, avec des effets en particulier dans l'enseignement. La scission entre études de lettres et de sciences, plus |

Les sciences modernes conquérantes chamboulent aussi lentement toutes les classifications et les hiérarchies imposées, avec des effets en particulier dans l'enseignement. La scission entre études de lettres et de sciences, plus tardive au niveau secondaire, rend peu compréhensible la structure unitaire des arts libéraux. |

||

== Les représentations figurées des arts libéraux == |

== Les représentations figurées des arts libéraux == |

||

La représentation des allégories des sept arts libéraux est un thème fréquent de l'art du Moyen Âge et de la Renaissance, qu'il s'agisse de la peinture, de la sculpture, du vitrail ou des enluminures des manuscrits. C'est [[Martianus Capella]], complété par ses commentateurs, qui ouvre la voie à ces représentations en donnant une description [[allégorie|allégorique]] détaillée des disciplines du ''trivium'' et du ''quadrivium'' comme des jeunes femmes, dotées d'attributs comme le fouet de la Grammaire et le compas de la Géométrie<ref>William Harris Stahl, Richard Johnson, E. L. Burge, ''Martianus Capella and the Seven Liberal Arts'', vol. I, New York, Columbia University Press, 1971 (Appendix A : « Bibliographical Survey of the Seven Liberal Arts in Medieval and Renaissance Iconography », pp. 245-249) ; Paolo d'Ancona, « Le rappresentazioni allegoriche dell'arti liberali », ''L'Arte'', 5, 1902, pp. 137-155, 211-228, 269-289, 370-385 ; [[Émile Mâle]], ''L'art religieux du {{s-|XIII}} en France : étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration'', Paris, Leroux, 1898 (nombreuses rééd.) ; Raimond van Marle, ''Iconographie de l'art profane au Moyen Âge et à la Renaissance, et la décoration des demeures'', t. II, La Haye, Nijhoff, 1932, pp. 203-279.</ref>. Les sept jeunes femmes sont souvent accompagnées de la Sagesse ou de la Philosophie, considérée comme leur mère<ref>Mare-Thérèse d'Alverny, « La Sagesse et ses sept filles : recherches sur les allégories de la Philosophie et des Arts libéraux du {{sp-|IX|au|XII}} », ''Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat'', I, pp. 253-264.</ref>. |

|||

[[Fichier:Rose Nord Cathédrale de Laon 181008 01.jpg|thumb|left|La Rose des arts libéraux, vitrail du transept nord de la [[cathédrale de Laon]]. Autour de la Philosophie, au centre, les médaillons représentent les sept arts libéraux, auxquels a été ajoutée la Médecine.]] |

|||

[[Fichier:Rose Nord Cathédrale de Laon 181008 04.jpg|thumb|right|Rose des Arts libéraux de la [[cathédrale de Laon]]. Médaillon de la Géométrie (début {{s-|XIII}}).]] |

|||

<gallery heights=180px widths=180px> |

|||

[[Fichier:Brugg 01.jpg|thumb|Représentation picturale des Arts libéraux sur la façade de l'école latine, à [[Brugg]].]] |

|||

Fichier:Rose Nord Cathédrale de Laon 181008 01.jpg|La Rose des arts libéraux, vitrail du transept nord de la [[Cathédrale Notre-Dame de Laon|cathédrale de Laon]]. Autour de la Philosophie, au centre, les médaillons représentent les sept arts libéraux, auxquels a été ajoutée la Médecine. |

|||

La représentation des allégories des sept arts libéraux est un thème fréquent de l'art du Moyen Âge et de la Renaissance, qu'il s'agisse de la peinture, de la sculpture, du vitrail ou des enluminures des manuscrits. C'est [[Martianus Capella]], complété par ses commentateurs, qui ouvre la voie à ces représentations en donnant une description [[allégorie|allégorique]] détaillée des disciplines du ''trivium'' et du ''quadrivium'' comme des jeunes femmes, dotées d'attributs comme le fouet de la Grammaire et le compas de la Géométrie<ref>William Harris Stahl, Richard Johnson, E. L. Burge, ''Martianus Capella and the Seven Liberal Arts'', vol. I, New York, Columbia University Press, 1971 (Appendix A : « Bibliographical Survey of the Seven Liberal Arts in Medieval and Renaissance Iconography », pp. 245-249) ; Paolo d'Ancona, « Le rappresentazioni allegoriche dell'arti liberali », ''L'Arte'', 5, 1902, pp. 137-155, 211-228, 269-289, 370-385 ; [[Émile Mâle]], ''L'art religieux du XIII{{e}} siècle en France : étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration'', Paris, Leroux, 1898 (nombreuses rééd.) ; Raimond van Marle, ''Iconographie de l'art profane au Moyen-âge et à la Renaissance, et la décoration des demeures'', t. II, La Haye, Nijhoff, 1932, pp. 203-279.</ref>. Les sept jeunes femmes sont souvent accompagnées de la Sagesse ou de la Philosophie, considérée comme leur mère<ref>Mare-Thérèse d'Alverny, « La Sagesse et ses sept filles : recherches sur les allégories de la Philosophie et des Arts libéraux du IX{{e}} au XII{{e}} siècle », in '' Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat'', I, pp. 253-264.</ref>. |

|||

Fichier:Rose Nord Cathédrale de Laon 181008 04.jpg|Rose des Arts libéraux de la [[Cathédrale Notre-Dame de Laon|cathédrale de Laon]]. Médaillon de la Géométrie (début {{s-|XIII}}). |

|||

[[Fichier:Sandro Botticelli 028.jpg|thumb|left|''Un jeune homme présenté par Vénus (?) aux sept Arts libéraux'', vers 1484, [[Botticelli]], [[musée du Louvre]].]] |

|||

Fichier:Brugg 01.jpg|Représentation picturale des Arts libéraux sur la façade de l'école latine, à [[Brugg]]. |

|||

Fichier:Sandro Botticelli 028.jpg|''[[Un jeune homme présenté par Vénus aux sept Arts libéraux]]'', vers 1484, [[Sandro Botticelli]], [[musée du Louvre]]. |

|||

</gallery> |

|||

== Notes et références == |

|||

{{Références|taille=35}} |

|||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

=== Bibliographie === |

|||

{{colonnes|taille=18|1=* [[Martianus Capella]] |

|||

;Textes |

|||

* [[Cassiodore]] |

|||

* [[Saint Augustin]], ''De l'ordre'' (386) : ''Dialogues philosophiques'', Institut d'études augustiniennes, 1997. |

|||

** Le père de l'église avait composé des traités avant son baptême sur chacun des arts libéraux, seul le ''[[Traité de la musique]]'' nous est parvenu |

|||

** {{Article |auteur1= Jeffery Aubin|titre= Le ''De rhetorica'' du Pseudo-Augustin : réexamen des objections contre l'authenticité augustinienne|périodique= Revue d'Études augustiniennes et patristiques|volume= 59|numéro= 1|date= 2013|lire en ligne= https://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.REA.5.101288|passage= 2 [118]}}. Dans les ''Révisions'' (I, 6) : |

|||

{{bloc citation|Dans le même temps où j'étais à Milan sur le point recevoir le baptême, j'ai aussi essayé d'écrire des livres sur les arts libéraux en interrogeant ceux qui étaient avec moi et qui n'avaient pas d'éloignement pour ce genre d'études ; je désirais ou bien parvenir moi-même aux choses incorporelles par les choses corporelles, ou bien y mener les autres, comme, pour ainsi dire, de façon graduelle. Mais, de ceux-ci, j'ai pu achever seulement le livre de la grammaire, que je n'ai pas retrouvé, ensuite, dans ma bibliothèque, et le livre sur la musique en six volumes qui concernent en grande partie cette même portion que l'on nomme le rythme. Mais j'ai écrit ces six livres alors que j'avais déjà reçu le baptême et étais déjà revenu d'Italie en Afrique ; car à Milan j'avais à peine commencé à traiter de cette discipline. Quant aux cinq autres disciplines commencées là-bas de la même façon - la dialectique, la rhétorique, la géométrie, l'arithmétique, la philosophie -, seules ont été conservées les ébauches que j'ai cependant perdues, mais je pense que quelques-uns les ont en leur possession.}} |

|||

* [[Martianus Capella]], ''Les noces de Philologie et de Mercure'' (vers 410-439), trad., Les Belles Lettres, 2003 ss. |

|||

* [[Boèce]], ''Institution arithmétique'' (vers 505-507), trad. J.-Y. Guillaumin, Les Belles Lettres, 1995, XCV-252 p. |

|||

* [[Cassiodore]], ''Les institutions divines et humaines'' (vers 560-580), trad. an. : Liverpool University Press, 1980. |

|||

* [[Hugues de Saint-Victor]], ''Didascalicon'' (avant 1125), trad., Cerf, 1991. |

|||

* [[Thierry de Chartres]], ''Prologus in Heptateuchon'' (vers 1140), dans ''Lectio philosophorum'', Amsterdam, 1973. |

|||

;Études |

|||

* [[Ilsetraut Hadot]], ''Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique. Contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité''. Paris, Vrin, 2005 (deuxième édition revue et augmentée; première édition 1984). |

|||

* [[Stéphane Laurent (historien)|Stéphane Laurent]], ''Le Geste et la pensée, Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours'', Paris, CNRS Éditions, 2019, {{nb p.|416}} |

|||

* [[Jean Leflon|Chanoine Leflon]], ''Gerbert d'Aurillac''. Abbaye de Saint-Wandrille, Éditions de Fontenelle, 1945. |

|||

* [[Pierre Riché]], ''Les grandeurs de l'An Mille''. Paris, Bartillat, 1999. |

|||

* [[Pierre Riché]], ''Écoles et enseignement dans le haut Moyen Âge''. Paris, Picard, 2000. |

|||

* ''Dictionnaire du Moyen Âge'', PUF, 2002, {{p.|93-96}}. |

|||

=== Articles connexes === |

|||

{{colonnes|taille=25 |

|||

|1=* [[Martianus Capella]] |

|||

* [[Cassiodore]] |

|||

* [[Boèce]] |

* [[Boèce]] |

||

* [[Humanités]] |

* [[Humanités]] |

||

* [[Trivium (éducation)|Trivium]] |

* ''[[Trivium (éducation)|Trivium]]'' - ''[[Quadrivium]]'' |

||

* [[Quadrivium]] |

|||

* [[Bède le Vénérable]] |

* [[Bède le Vénérable]] |

||

* [[Comput ecclésiastique|Comput]] ou comput ecclésiastique |

|||

* [[Comput]] |

|||

* [[Renaissance carolingienne]] |

* [[Renaissance carolingienne]] |

||

* [[Éducation au Moyen Âge]] |

* [[:Catégorie:Enseignement au haut Moyen Âge|Éducation au haut Moyen Âge]] et au [[Éducation au Moyen Âge en Occident|Moyen Âge]] |

||

* [[Alcuin]] |

* [[Alcuin]] |

||

* [[Gerbert d'Aurillac]] |

* [[Gerbert d'Aurillac]] |

||

* [[An mil]] |

* [[An mil]] |

||

* [[Arts mécaniques]] |

* [[Arts mécaniques]] |

||

* [[Hugues de Saint-Victor]] |

|||

* [[Lettres (culture)|Lettres]] |

* [[Lettres (culture)|Lettres]] |

||

* [[Moyen Âge]] |

* [[Moyen Âge]] |

||

* [[ |

* [[Université d'arts libéraux]] |

||

* [[Classification des arts]] |

* [[Classification des arts]] |

||

* [[Scientia de ponderibus]] |

* ''[[Scientia de ponderibus]]'' |

||

* [[Vitruve]] |

|||

{{clr}} |

|||

* ''[[De architectura]]''}} |

|||

=== Liens externes === |

|||

== Bibliographie == |

|||

* {{Autorité}} |

|||

=== Textes === |

|||

* {{Dictionnaires}} |

|||

* [[Saint Augustin]], ''De l'ordre'' (386) : ''Dialogues philosophiques'', Institut d'études augustiniennes, 1997. |

|||

* {{Bases}} |

|||

** Le père de l'église avait composé des traités avant son baptême sur chacun des arts libéraux, seul le [[traité de la Musique]] nous ait parvenu<ref>{{Article |auteur1= Jeffery Aubin|titre= Le ''De rhetorica'' du Pseudo-Augustin : réexamen des objections contre l'authenticité augustinienne|périodique= Revue d'Études augustiniennes et patristiques|volume= 59|numéro= 1|date= 2013|lire en ligne= https://www.brepolsonline.net/doi/pdf/10.1484/J.REA.5.101288|passage= 2 [118]}}. Dans les ''Révisions'' (I, 6) : {{bloc citation|Dans le même temps où j'étais à Milan sur le point recevoir le baptême, j'ai aussi essayé d'écrire des livres sur les arts libéraux en interrogeant ceux qui étaient avec moi et qui n'avaient pas d'éloignement pour ce genre d'études ; je désirais ou bien parvenir moi-même aux choses incorporelles par les choses corporelles, ou bien y mener les autres, comme, pour ainsi dire, de façon graduelle. Mais, de ceux-ci, j'ai pu achever seulement le livre de la grammaire, que je n'ai pas retrouvé, ensuite, dans ma bibliothèque, et le livre sur la musique en six volumes qui concernent en grande partie cette même portion que l'on nomme le rythme. Mais j'ai écrit ces six livres alors que j'avais déjà reçu le baptême et étais déjà revenu d'Italie en Afrique ; car à Milan j'avais à peine commencé à traiter de cette discipline. Quant aux cinq autres disciplines commencées là-bas de la même façon - la dialectique, la rhétorique, la géométrie, l'arithmétique, la philosophie -, seules ont été conservées les ébauches que j'ai cependant perdues, mais je pense que quelques-uns les ont en leur possession.}}</ref>. |

|||

* [[Martianus Capella]], ''Les noces de Philologie et de Mercure'' (vers 410-439), trad., Les Belles Lettres, 2003 ss. |

|||

* [[Boèce]], ''Institution arithmétique'' (vers 505-507), trad. J.-Y. Guillaumin, Les Belles Lettres, 1995, XCV-252 p. |

|||

* [[Cassiodore]], ''Les institutions divines et humaines'' (vers 560-580), trad. an. : Liverpool University Press, 1980. |

|||

* [[Hugues de Saint-Victor]], ''Didascalicon'' (avant 1125), trad., Cerf, 1991. |

|||

* [[Thierry de Chartres]], ''Prologus in Heptateuchon'' (vers 1140), in ''Lectio philosophorum'', Amsterdam, 1973. |

|||

=== Études === |

|||

* [[Ilsetraut Hadot]], ''Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique. Contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité''. Paris, Vrin, 2005 (deuxième édition revue et augmentée; première édition 1984). |

|||

*[[Stéphane Laurent (historien)|Stéphane Laurent]], ''Le Geste et la pensée, Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours'', Paris, CNRS Editions, 2019, 416 <abbr>p.</abbr> |

|||

* [[Jean Leflon|Chanoine Leflon]], ''Gerbert d'Aurillac''. Abbaye de Saint-Wandrille, Éditions de Fontenelle, 1945. |

|||

* [[Pierre Riché]], ''Les grandeurs de l'An Mille''. Paris, Bartillat, 1999. |

|||

* [[Pierre Riché]], ''Écoles et enseignement dans le haut Moyen Âge''. Paris, Picard, 2000. |

|||

* ''Dictionnaire du Moyen Âge'', PUF, 2002, p. 93-96. |

|||

== Notes et références == |

|||

{{Références}} |

|||

{{Portail| |

{{Portail|éducation|monde antique|Haut Moyen Âge|Moyen Âge|arts}} |

||

[[Catégorie:Art médiéval]] |

[[Catégorie:Art médiéval]] |

||

[[Catégorie: |

[[Catégorie:Enseignement dans l'Antiquité]] |

||

[[Catégorie:Discipline académique]] |

[[Catégorie:Discipline académique]] |

||

[[Catégorie:Enseignement au haut Moyen Âge]] |

|||

Dernière version du 29 mars 2024 à 06:57

Les sept arts libéraux sont une grande part de la matière de l'enseignement concernant les lettres latines et les sciences des écoles de second niveau de l'Antiquité, qui se poursuit sous diverses formes au Moyen Âge. Ce corpus d'enseignement est notamment généralisé en Europe occidentale médiévale par l'œuvre d'Alcuin, maître précepteur de la famille de Charlemagne et savant écolâtre responsable des réformes scolaires supérieures de l'Empire carolingien, durant la période dite de la Renaissance carolingienne.

Définition[modifier | modifier le code]

Les arts libéraux se divisent en deux degrés : le trivium et le quadrivium.

Le trivium, mot latin qui signifie les trois chemins ou « les trois voies ou matières d'études », concerne le « pouvoir de la langue » (expression, raisonnement, persuasion et séduction) et une première maîtrise des lettres. Il se divise en :

Le quadrivium, soit les quatre chemins ou quatre voies au-delà du trivium, se rapporte au « pouvoir des nombres » et à une première maîtrise des sciences ou disciplines mathématisables. Il se compose de :

- l'arithmétique ;

- la musique ;

- la géométrie ;

- l’astronomie.

Ils sont définis l'un et l'autre dans ces deux vers mnémotechniques :

« Gramm loquitur, Dia verba docet, Rhet verba colorat,

Mus canit, Ar numerat, Geo ponderat, Ast colit astra. »

« La Grammaire parle, la Dialectique enseigne, la Rhétorique colore les mots,

La Musique chante, l'Arithmétique compte, la Géométrie pèse, l'Astronomie s'occupe des astres. »

Histoire[modifier | modifier le code]

Les arts libéraux sont enseignés à l'université, tandis que les arts mécaniques ne le sont pas. Les termes trivia et quadrivia ont été forgés par Boèce (480-524) dans son Institution arithmétique. Il définit ainsi le cursus des écoles secondaires du Moyen Âge.

Les arts du trivium sont considérés évidemment comme la base nécessaire pour maîtriser les arts du quadrivium. Le trivium consiste en bien plus qu'apprendre à bien parler et à acquérir la bonne syntaxe, comme pourrait l'indiquer la signification moderne des termes, trivium étant à l'origine des mots trivial et trivialité.

Les « facultés d'arts » ou écoles d'arts libéraux permettaient de former de rares écoliers, en général de 14 à 20 ans, ensuite aptes à entrer comme étudiants dans les regroupements d'écoles supérieures au XIIe siècle, devenus universités à partir du second tiers du XIIIe siècle. Plus tard, les arts libéraux y seront enseignés à un niveau encore supérieur, justifiant la création de facultés d'arts libéraux au sein d'universités.

Distinctions et précisions de vocabulaire[modifier | modifier le code]

Les arts libéraux, mis à part quelques rudiments, ne sont pas enseignés dans les petites écoles, peu ou prou fréquentées par une majorité de la population enfantine pour des raisons religieuses. Ils se distinguent des arts ou techniques serviles, supposées élémentaires, et de l'ensemble de ce qui sera regroupé plus tard sous le terme de beaux-arts à la fin de l'époque moderne.

La charpenterie et la charrerie, la menuiserie et l'ébénisterie, la poterie et l'art céramique, les arts du luxe et tous les savoir-faire et techniques qui ont en commun la transformation de matière tangible ou l'assemblage et la mise en forme de matériaux sont à ranger parmi les « arts serviles », les arts peu reconnus de construction, de maintenance, de réparation et de service médiévaux, ou parfois déjà les arts mécaniques au XIIIe siècle. Ceux-ci ne sont point appris à l'école officielle, mais le plus souvent par tradition familiale ou locales, et au sein de corporations reconnues en tant qu'officieuses ou, par défaut, dans des communautés informelles spécifiques ou auprès de maîtres privatifs.

Par opposition, la matière sur laquelle portent les arts libéraux est de nature intellectuelle et intangible. Les arts libéraux visent une connaissance désintéressée et, en conséquence, considérée comme supérieure. Les maîtres des arts libéraux avaient une primauté quasi-totale sur les premiers artisans de haut niveau technique, qui devaient souvent leur demander humblement une autorisation pour réaliser une commande exceptionnelle, ou encore essayer de nouvelles techniques.

Si les autorités religieuses, via l'autorité des maîtres des arts libéraux, placent sous tutelle l'art pratique des artisans, ce dernier va néanmoins éclore avec les puissants courants d'arts architecturaux du Moyen Âge central et final, la mise au point des techniques nautiques, d'arsenal et de chantier, l'art pictural ou encore l'art du designo italien du Moyen Âge final.

Les « beaux-arts » institués après le milieu du XVIIIe siècle réunissent la peinture, la danse, l'architecture, la sculpture, le dessin et la gravure ; ils visent, en un sens philosophique, la contemplation du beau.

Genèse[modifier | modifier le code]

Les arts libéraux trouvent leur origine chez Porphyre dans Sur le retour de l'âme (vers 270)[2]. Saint Augustin dans Sur l'ordre (386)[3] montre comment la raison engendre la grammaire, puis la dialectique et la rhétorique, ensuite, pour accéder à Dieu, la géométrie, l'astronomie, enfin l'arithmétique. Martianus Capella, dans les Noces de Philologie et de Mercure (vers 410-439), expose sous le mode allégorique ; Mercure offre sept cadeaux à Philologie : grammaire, dialectique, rhétorique, géométrie, arithmétique, astronomie, harmonie.

Boèce († 524) définit le contenu du quadrivium, il invente le mot dans L'institution arithmétique (vers 505-507)[4]. La « quadruple voie » regroupe les disciplines scientifiques : l’arithmétique, la musique, l’astronomie et la géométrie.

Cassiodore, dans Les institutions divines et humaines (vers 560-580), donne leur structure aux arts libéraux. Il développe le trivium ou « triple voie », qui regroupe les disciplines littéraires : la grammaire, la dialectique et la rhétorique.

Il fut un temps où, en plus des sept arts libéraux (grammaire, rhétorique, dialectique, arithmétique, musique, astronomie et géométrie), la philosophie et la médecine étaient comptées dans la liste.

Au début du VIIIe siècle, le moine anglais Bède le Vénérable († 735) développa les arts libéraux dans ses traités, et créa le comput (ou comput ecclésiastique). C'est Bède le Vénérable qui, à la suite d'Isidore de Séville († 636), transmit les arts libéraux à l'Occident chrétien. Le moine anglais Alcuin († 804), formé à son école, reprit cette base pour établir son programme d'enseignement dans les écoles supérieures de l'empire carolingien.

Vers l'an mil, le comput regroupait deux disciplines du trivium (grammaire, dialectique) et deux disciplines du quadrivium (arithmétique et astronomie).

Le chanoine Leflon, dans sa biographie de Gerbert d'Aurillac (futur pape Sylvestre II), note que le quadrivium n'était presque plus enseigné vers les années 960 dans les monastères. C'est la raison pour laquelle le comte de Barcelone Borrell II emmena Gerbert en Catalogne pour qu'il y apprît les disciplines scientifiques, qui étaient connues dans le royaume tout proche de Cordoue.

Par la suite, Gerbert fut appelé par Adalbéron à Reims pour y enseigner ces disciplines.

Parallèlement se développent les arts mécaniques, regroupant les disciplines techniques et pratiques.

Au XIIe siècle, les traductions des œuvres d'Aristote amenèrent un enrichissement du savoir, qui fut introduit par Albert le Grand dans les universités nouvellement créées au XIIIe siècle. Les arts libéraux restèrent néanmoins la base de l'enseignement.

La disparition du statut « Arts libéraux »[modifier | modifier le code]

Beaucoup de centres secondaires enseignant les arts libéraux sont plus tard renommés « école latine » lors de la mutation humaniste du XVe siècle et du XVIe siècle[réf. nécessaire], qui tend à dévaloriser le latin médiéval. Si les arts libéraux ne sont pas toujours abandonnés, un accent particulier est mis parfois sur l'enseignement complémentaire des langues anciennes comme le grec, l'hébreu, l'araméen, le copte… et les langues modernes des grandes nations.

La notion d'art a évolué à l'époque moderne. Une lente distinction s'opère entre artisans et artistes[5]. Le terme art au pluriel qui faisait référence à ce cursus prend en conséquence de multiples acceptions différentes. Même l'adjectif libéral connaît une mutation de sens, un métier libéral ou un homme de l'art libéral désigne un avocat, un médecin, une profession de service de haut niveau intellectuel avec des honoraires privés. Mis à part le milieu conservateur et fermé de l'université et des écoles secondaires, le terme n'est plus que vaguement compris.

Les arts libéraux sont aussi restreints à une minorité universitaire ou à un champ de l'érudition par la montée des langues véhiculaires nationales.

Les sciences modernes conquérantes chamboulent aussi lentement toutes les classifications et les hiérarchies imposées, avec des effets en particulier dans l'enseignement. La scission entre études de lettres et de sciences, plus tardive au niveau secondaire, rend peu compréhensible la structure unitaire des arts libéraux.

Les représentations figurées des arts libéraux[modifier | modifier le code]

La représentation des allégories des sept arts libéraux est un thème fréquent de l'art du Moyen Âge et de la Renaissance, qu'il s'agisse de la peinture, de la sculpture, du vitrail ou des enluminures des manuscrits. C'est Martianus Capella, complété par ses commentateurs, qui ouvre la voie à ces représentations en donnant une description allégorique détaillée des disciplines du trivium et du quadrivium comme des jeunes femmes, dotées d'attributs comme le fouet de la Grammaire et le compas de la Géométrie[6]. Les sept jeunes femmes sont souvent accompagnées de la Sagesse ou de la Philosophie, considérée comme leur mère[7].

-

La Rose des arts libéraux, vitrail du transept nord de la cathédrale de Laon. Autour de la Philosophie, au centre, les médaillons représentent les sept arts libéraux, auxquels a été ajoutée la Médecine.

-

Rose des Arts libéraux de la cathédrale de Laon. Médaillon de la Géométrie (début XIIIe siècle).

-

Représentation picturale des Arts libéraux sur la façade de l'école latine, à Brugg.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- « Scholastique : Dictionnaire de pédagogie de Ferdinand Buisson », Hachette, .

- Porphyre, Sur le retour de l'âme, d'après saint Augustin, La cité de Dieu, X. Ilsetraut Hadot, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique, Vrin, 1984, 2006, 576 p.

- Saint Augustin, De ordine, trad. dans Dialogues philosophiques, 4.2, Institut d'études augustiniennes, 1997.

- Boèce, Institution arithmétique, prologue, trad., Les Belles Lettres, 1995. Jean-Yves Guillaumin, « Le terme quadrivium de Boèce et ses aspects moraux », L'Antiquité classique, vol. 59, no 1, 1990, p. 139-148.

- Stéphane Laurent, Le Geste et la pensée, Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours, Paris, CNRS Éditions, , 416 p. (ISBN 978-2-271-11900-1, BNF 45687488).

- William Harris Stahl, Richard Johnson, E. L. Burge, Martianus Capella and the Seven Liberal Arts, vol. I, New York, Columbia University Press, 1971 (Appendix A : « Bibliographical Survey of the Seven Liberal Arts in Medieval and Renaissance Iconography », pp. 245-249) ; Paolo d'Ancona, « Le rappresentazioni allegoriche dell'arti liberali », L'Arte, 5, 1902, pp. 137-155, 211-228, 269-289, 370-385 ; Émile Mâle, L'art religieux du XIIIe siècle en France : étude sur l'iconographie du Moyen Âge et sur ses sources d'inspiration, Paris, Leroux, 1898 (nombreuses rééd.) ; Raimond van Marle, Iconographie de l'art profane au Moyen Âge et à la Renaissance, et la décoration des demeures, t. II, La Haye, Nijhoff, 1932, pp. 203-279.

- Mare-Thérèse d'Alverny, « La Sagesse et ses sept filles : recherches sur les allégories de la Philosophie et des Arts libéraux du IXe au XIIe siècle », Mélanges dédiés à la mémoire de Félix Grat, I, pp. 253-264.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Textes

- Saint Augustin, De l'ordre (386) : Dialogues philosophiques, Institut d'études augustiniennes, 1997.

- Le père de l'église avait composé des traités avant son baptême sur chacun des arts libéraux, seul le Traité de la musique nous est parvenu

- Jeffery Aubin, « Le De rhetorica du Pseudo-Augustin : réexamen des objections contre l'authenticité augustinienne », Revue d'Études augustiniennes et patristiques, vol. 59, no 1, , p. 2 [118] (lire en ligne). Dans les Révisions (I, 6) :

« Dans le même temps où j'étais à Milan sur le point recevoir le baptême, j'ai aussi essayé d'écrire des livres sur les arts libéraux en interrogeant ceux qui étaient avec moi et qui n'avaient pas d'éloignement pour ce genre d'études ; je désirais ou bien parvenir moi-même aux choses incorporelles par les choses corporelles, ou bien y mener les autres, comme, pour ainsi dire, de façon graduelle. Mais, de ceux-ci, j'ai pu achever seulement le livre de la grammaire, que je n'ai pas retrouvé, ensuite, dans ma bibliothèque, et le livre sur la musique en six volumes qui concernent en grande partie cette même portion que l'on nomme le rythme. Mais j'ai écrit ces six livres alors que j'avais déjà reçu le baptême et étais déjà revenu d'Italie en Afrique ; car à Milan j'avais à peine commencé à traiter de cette discipline. Quant aux cinq autres disciplines commencées là-bas de la même façon - la dialectique, la rhétorique, la géométrie, l'arithmétique, la philosophie -, seules ont été conservées les ébauches que j'ai cependant perdues, mais je pense que quelques-uns les ont en leur possession. »

- Martianus Capella, Les noces de Philologie et de Mercure (vers 410-439), trad., Les Belles Lettres, 2003 ss.

- Boèce, Institution arithmétique (vers 505-507), trad. J.-Y. Guillaumin, Les Belles Lettres, 1995, XCV-252 p.

- Cassiodore, Les institutions divines et humaines (vers 560-580), trad. an. : Liverpool University Press, 1980.

- Hugues de Saint-Victor, Didascalicon (avant 1125), trad., Cerf, 1991.

- Thierry de Chartres, Prologus in Heptateuchon (vers 1140), dans Lectio philosophorum, Amsterdam, 1973.

- Études

- Ilsetraut Hadot, Arts libéraux et philosophie dans la pensée antique. Contribution à l’histoire de l’éducation et de la culture dans l’Antiquité. Paris, Vrin, 2005 (deuxième édition revue et augmentée; première édition 1984).

- Stéphane Laurent, Le Geste et la pensée, Artistes contre artisans de l'Antiquité à nos jours, Paris, CNRS Éditions, 2019, 416 p.

- Chanoine Leflon, Gerbert d'Aurillac. Abbaye de Saint-Wandrille, Éditions de Fontenelle, 1945.

- Pierre Riché, Les grandeurs de l'An Mille. Paris, Bartillat, 1999.

- Pierre Riché, Écoles et enseignement dans le haut Moyen Âge. Paris, Picard, 2000.

- Dictionnaire du Moyen Âge, PUF, 2002, p. 93-96.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Martianus Capella

- Cassiodore

- Boèce

- Humanités

- Trivium - Quadrivium

- Bède le Vénérable

- Comput ou comput ecclésiastique

- Renaissance carolingienne

- Éducation au haut Moyen Âge et au Moyen Âge

- Alcuin

- Gerbert d'Aurillac

- An mil

- Arts mécaniques

- Hugues de Saint-Victor

- Lettres

- Moyen Âge

- Université d'arts libéraux

- Classification des arts

- Scientia de ponderibus

- Vitruve

- De architectura

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :