« Nuit du 4 août 1789 » : différence entre les versions

m Révocation des modifications de 83.113.57.44 (retour à la dernière version de Arcyon37) |

modif lien intro |

||

| (40 versions intermédiaires par 30 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||

}} |

}} |

||

La '''nuit du {{date |

La '''nuit du {{date|4 août 1789}}'''<ref name="Larousse">Entrée {{lien web|titre=nuit du {{date|4 août 1789}} |url=http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/nuit_du_août_1789/105784}} de l'''[[Encyclopédie Larousse]]'' [en ligne], sur le site des [[éditions Larousse]] [consulté le 9 avril 2017].</ref>{{,}}<ref name="Tulard">{{lien web |langue=fr |prénom=Jean |nom=Tulard |lien auteur=Jean Tulard |titre=quatre août 1789, Nuit du |url=http://www.universalis.fr/encyclopedie/nuit-du-quatre-aout-1789/ |site=[[Encyclopædia Universalis]]}} [consulté le 9 avril 2017].</ref>, ou simplement la '''nuit du 4 Août'''<ref>{{Académie|nuit|édition=9}} (onglet {{citation|nuit}}, sens 1, ''Hist.'') [consulté le 9 avril 2017].</ref>{{,}}<ref>{{CNRTL|nuit|{{II}}, A, 2, En part., Hist.|onglet=1|élision=non}} [consulté le 9 avril 2017].</ref>, est la séance de l'[[Assemblée nationale constituante (1789)|Assemblée nationale constituante]] au cours de laquelle fut votée la [[Féodalité#Fin des droits féodaux en France|suppression des privilèges féodaux]]. Débutée le {{date|4|août|1789}} à sept heures du soir, elle se prolonge après minuit, jusqu'à deux heures du matin<ref name="Larousse" />. C'est un événement fondamental de la [[Révolution française]], puisque, au cours de la séance qui se tenait alors, l'Assemblée constituante met fin au [[Féodalité|système féodal]] par les [[décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789]]. C'est l'abolition de tous les droits et [[Privilège (droit médiéval)|privilèges]] féodaux ainsi que de tous les privilèges des [[province]]s, des villes et des [[corporation]]s, à l'initiative du [[Club breton]], futur « [[Club des jacobins]] ». |

||

== Contexte == |

== Contexte == |

||

| Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||

La nuit du 4 août est une réponse à cette insurrection. L'Assemblée constituante est en train d'élaborer la future [[Constitution française du 3 septembre 1791|constitution]] ainsi que la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]] lorsqu'elle reçoit des récits inquiétants à propos de l'instabilité qui sévit en France. Face à cette crise, deux solutions sont alors envisagées. La première veut réaffirmer les valeurs de la propriété, et donc contrôler la révolte. Cette solution est vite rejetée, car elle n'aurait fait que renforcer l'opposition des paysans au système féodal. La seconde solution envisage d’instaurer un réseau de bureaux de secours, qui permettraient d'aider les plus pauvres. Mais cette solution ne répond pas à l’urgence de la situation. |

La nuit du 4 août est une réponse à cette insurrection. L'Assemblée constituante est en train d'élaborer la future [[Constitution française du 3 septembre 1791|constitution]] ainsi que la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]] lorsqu'elle reçoit des récits inquiétants à propos de l'instabilité qui sévit en France. Face à cette crise, deux solutions sont alors envisagées. La première veut réaffirmer les valeurs de la propriété, et donc contrôler la révolte. Cette solution est vite rejetée, car elle n'aurait fait que renforcer l'opposition des paysans au système féodal. La seconde solution envisage d’instaurer un réseau de bureaux de secours, qui permettraient d'aider les plus pauvres. Mais cette solution ne répond pas à l’urgence de la situation. |

||

== La montée de l'effervescence == |

|||

C’est donc pour sortir de ce blocage que naît l’idée de l'abolition des droits seigneuriaux, laquelle a probablement été pensée lors d'une réunion du club breton : les Jacobins, petit groupe de députés qui avaient pris l'habitude de discuter entre eux. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== L'effervescence des événements == |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | [[Armand-Désiré de Vignerot du Plessis]] propose l'égalité de tous devant l'impôt et le rachat des droits féodaux. En réponse, [[Pierre Samuel du Pont de Nemours]] réclame des mesures de rigueur contre la paysannerie, suscitant ce commentaire de l'historien [[Albert Mathiez]] : {{citation|Les nobles s'ouvraient à la pitié, le bourgeois blâmait l'inaction des autorités et il parlait d'envoyer des ordres sévères aux tribunaux}}<ref>{{Ouvrage |auteur1=Albert Mathiez |titre=La Révolution française |tome=1 |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions Denoël|Denoël]] |année=1985 |pages totales=243 |passage=p. 98-99 |isbn=}}.</ref>. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Tour à tour, dans une ambiance indescriptible, [[Guy Le Guen de Kerangal]], [[Alexandre de Beauharnais]], [[Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac]], l'évêque [[Anne-Louis-Henri de La Fare]] vont surenchérir en supprimant les [[Banalité (droit seigneurial)|banalités]], les pensions sans titre, les juridictions seigneuriales, le droit de chasse, les privilèges ecclésiastiques. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | [[François-Louis-Charles de Foucault]] fait une « motion vigoureuse contre l'abus des pensions militaires » et demande que « le premier des sacrifices soit celui que feront les grands, et cette portion de la noblesse, très opulente par elle-même, qui vit sous les yeux du prince, et sur laquelle il verse sans mesure et accumule des dons, des largesses, des traitements excessifs, fournis et pris sur la pure substance des campagnes ». |

||

| ⚫ | Tour à tour, dans une ambiance indescriptible, [[Guy Le Guen de Kerangal]], |

||

| ⚫ | |||

Le vicomte de Beauharnais propose « l'égalité des peines sur toutes les classes des citoyens, et leur admissibilité dans tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires ». |

Le vicomte de Beauharnais propose « l'égalité des peines sur toutes les classes des citoyens, et leur admissibilité dans tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires ». |

||

[[Jacques-Edme |

[[Jacques-Edme Cottin]] demande l'extinction des justices seigneuriales ainsi que celle de « tous les débris du régime féodal qui écrase l'agriculture ». |

||

L'évêque de Nancy |

L'évêque de Nancy Anne-Louis-Henri de La Fare, s'emparant de la parole, après l'avoir disputée à l'un de ses confrères, demande, « au nom du clergé », que les fonds ecclésiastiques soient déclarés rachetables et « que [leur] rachat ne tourne pas au profit du seigneur ecclésiastique, mais qu'il en soit fait des placements utiles pour l'indigence ». |

||

L'évêque de Chartres [[Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac]], présentant le droit exclusif de la chasse comme « un fléau pour les campagnes ruinées depuis plus d'un an par les éléments », en demande l'abolition, et en fait l'abandon pour lui, « heureux, dit-il, de pouvoir donner aux autres propriétaires du royaume cette leçon d'humanité et de justice ». |

|||

[[Jacques-Raymond de Richier de la Rochelongchamp]] , revenant sur l'extinction des justices seigneuriales, demande la gratuité de la justice dans tout le royaume, « sauf les précautions tendant à éteindre l'esprit de chicane et la longueur indéfinie des procès ». |

[[Jacques-Raymond de Richier de la Rochelongchamp]] , revenant sur l'extinction des justices seigneuriales, demande la gratuité de la justice dans tout le royaume, « sauf les précautions tendant à éteindre l'esprit de chicane et la longueur indéfinie des procès ». |

||

[[Louis Marie Florent du Châtelet]] propose alors qu'une taxe en argent soit substituée à la [[dîme]], « sauf à en permettre le rachat, comme pour les droits seigneuriaux ». |

|||

{{Citation bloc|Tout semblait fini. Une scène non moins grande commençait. Après les privilèges des classes, vinrent ceux des provinces. Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avantages divers pour les libertés, pour l’impôt, rougirent de leur égoïsme, elles voulurent être France, quoi qu’il pût en coûter à leur intérêt personnel, à leurs vieux et bons souvenirs. Le Dauphiné, dès 1788 (cf Vizille après la journée des Tuiles), l’avait offert magnanimement pour lui-même et conseillé aux autres provinces. Il renouvela cette offre. Les plus obstinés, les Bretons, quoique liés par leurs mandats, liés par les anciens traités de leur province avec la France, n’en manifestèrent pas moins le désir de se réunir. La Provence en dit autant, puis la Bourgogne et la Bresse, la Normandie, le Poitou, l’Auvergne, l’Artois. La Lorraine, en termes touchants, dit qu’elle ne regretterait pas la domination de ses souverains adorés qui furent pères du peuple, si elle avait le bonheur de se réunir à ses frères, d’entrer avec eux dans cette maison maternelle de la France, dans cette immense et glorieuse famille ! Puis ce fut le tour des villes.|[[Jules Michelet]], ''Histoire de la Révolution française'', Flammarion, 1897-1898}} |

{{Citation bloc|Tout semblait fini. Une scène non moins grande commençait. Après les privilèges des classes, vinrent ceux des provinces. Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avantages divers pour les libertés, pour l’impôt, rougirent de leur égoïsme, elles voulurent être France, quoi qu’il pût en coûter à leur intérêt personnel, à leurs vieux et bons souvenirs. Le Dauphiné, dès 1788 (cf Vizille après la journée des Tuiles), l’avait offert magnanimement pour lui-même et conseillé aux autres provinces. Il renouvela cette offre. Les plus obstinés, les Bretons, quoique liés par leurs mandats, liés par les anciens traités de leur province avec la France, n’en manifestèrent pas moins le désir de se réunir. La Provence en dit autant, puis la Bourgogne et la Bresse, la Normandie, le Poitou, l’Auvergne, l’Artois. La Lorraine, en termes touchants, dit qu’elle ne regretterait pas la domination de ses souverains adorés qui furent pères du peuple, si elle avait le bonheur de se réunir à ses frères, d’entrer avec eux dans cette maison maternelle de la France, dans cette immense et glorieuse famille ! Puis ce fut le tour des villes.|[[Jules Michelet]], ''Histoire de la Révolution française'', Flammarion, 1897-1898}} |

||

Enfin, [[Gérard de |

Enfin, [[Gérard de Lally-Tollendal]] termine la séance en apothéose en proclamant [[Louis XVI]] « restaurateur de la liberté française ». En une nuit, les fondements du système par ordres s'effondrent. Les jours suivants, le clergé tente de revenir sur la suppression de la dîme, mais le président de l'Assemblée, [[Isaac Le Chapelier]], n'ayant accepté que des discussions sur la forme, les décrets du 4 août sont définitivement rédigés le 11. |

||

Dès le lendemain, |

Dès le lendemain, Louis XVI écrit à l’archevêque d’Arles : |

||

{{Citation bloc|Je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai pas ma sanction à des décrets qui les dépouilleraient ; c’est alors que le peuple français pourrait m’accuser d’injustice et de faiblesse. Monsieur l’archevêque, vous vous soumettez aux décrets de la Providence ; je crois m’y soumettre en ne me livrant point à cet enthousiasme qui s’est emparé de tous les ordres, mais qui ne fait que glisser sur mon âme. Si la force m’obligeait à sanctionner, alors je céderais, mais alors il n’y aurait plus en France ni monarchie ni monarque.}} |

{{Citation bloc|Je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai pas ma sanction à des décrets qui les dépouilleraient ; c’est alors que le peuple français pourrait m’accuser d’injustice et de faiblesse. Monsieur l’archevêque, vous vous soumettez aux décrets de la Providence ; je crois m’y soumettre en ne me livrant point à cet enthousiasme qui s’est emparé de tous les ordres, mais qui ne fait que glisser sur mon âme. Si la force m’obligeait à sanctionner, alors je céderais, mais alors il n’y aurait plus en France ni monarchie ni monarque.}} |

||

| Ligne 61 : | Ligne 59 : | ||

Toutefois, [[Décret du 15 mars 1790#TITRE III : Des droits seigneuriaux rachetables|les droits féodaux sont déclarés rachetables le 15 mars 1790]], et leurs détenteurs ne sont pas tenus d'en prouver l'origine, ce qui, en pratique, conduit à leur maintien. Toutefois, devant le refus de nombreuses communautés paysannes, l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]] [[Décret du 18 juin 1792|supprime le rachat, sauf présentation du titre primitif, pour les droits casuels le 18 juin 1792]], puis [[Décret du 25 août 1792|pour l'ensemble des droits le 25 août suivant]]. Enfin, [[Décret du 17 juillet 1793|le 17 juillet 1793, la Convention vote leur abolition complète, sans indemnité, et le brûlement des titres féodaux]]<ref>{{Ouvrage|auteur1=[[Albert Soboul]]|titre=La Révolution française|éditeur=[[Éditions Gallimard|Gallimard]]|collection=Tel|année=1984|passage=509-510|isbn=}}.</ref>{{,}}<ref>Voir le [https://books.google.fr/books?id=LiUUAAAAYAAJ&pg=RA1-PA295&dq=abolition+des+droits+f%C3%A9odaux+17+juillet+1793#PRA1-PA293,M1 décret] dans le ''Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc: depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'août 1830'', Paris, Administration du journal des notaires et des avocats, 1839, tome 4, p. 293-302.</ref>. |

Toutefois, [[Décret du 15 mars 1790#TITRE III : Des droits seigneuriaux rachetables|les droits féodaux sont déclarés rachetables le 15 mars 1790]], et leurs détenteurs ne sont pas tenus d'en prouver l'origine, ce qui, en pratique, conduit à leur maintien. Toutefois, devant le refus de nombreuses communautés paysannes, l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]] [[Décret du 18 juin 1792|supprime le rachat, sauf présentation du titre primitif, pour les droits casuels le 18 juin 1792]], puis [[Décret du 25 août 1792|pour l'ensemble des droits le 25 août suivant]]. Enfin, [[Décret du 17 juillet 1793|le 17 juillet 1793, la Convention vote leur abolition complète, sans indemnité, et le brûlement des titres féodaux]]<ref>{{Ouvrage|auteur1=[[Albert Soboul]]|titre=La Révolution française|éditeur=[[Éditions Gallimard|Gallimard]]|collection=Tel|année=1984|passage=509-510|isbn=}}.</ref>{{,}}<ref>Voir le [https://books.google.fr/books?id=LiUUAAAAYAAJ&pg=RA1-PA295&dq=abolition+des+droits+f%C3%A9odaux+17+juillet+1793#PRA1-PA293,M1 décret] dans le ''Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc: depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'août 1830'', Paris, Administration du journal des notaires et des avocats, 1839, tome 4, p. 293-302.</ref>. |

||

== Les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 et leurs retentissements== |

== Les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 et leurs retentissements == |

||

[[Fichier:Réforme des droits féodaux.jpg|thumb|right|<center>« Réforme de différents droits féodaux et de la dîme. Le 11 août 1789. »<br>(Caricature anonyme de 1789.<br>Un homme du [[tiers état]] : « Hé, prenez toujours, {{M.}} le curé, tel refuse d'une main qui voudrait tenir de l'autre, mais c'est la dernière fois. »)</center>]] |

[[Fichier:Réforme des droits féodaux.jpg|thumb|right|<center>« Réforme de différents droits féodaux et de la dîme. Le 11 août 1789. »<br>(Caricature anonyme de 1789.<br>Un homme du [[tiers état]] : « Hé, prenez toujours, {{M.}} le curé, tel refuse d'une main qui voudrait tenir de l'autre, mais c'est la dernière fois. »).</center>]] |

||

{{Article détaillé|décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789}} |

{{Article détaillé|décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789}} |

||

| Ligne 72 : | Ligne 70 : | ||

Le décret du 4 août affirme l'abolition des privilèges féodaux, mais ne mentionne cependant pas précisément : |

Le décret du 4 août affirme l'abolition des privilèges féodaux, mais ne mentionne cependant pas précisément : |

||

*la signification de la « ''destruction du régime féodal'' » |

*la signification de la « ''destruction du régime féodal'' » ; |

||

*les conditions d'applications des 18 articles |

*les conditions d'applications des 18 articles ; |

||

*la liste complète des droits considérés comme rachetables |

*la liste complète des droits considérés comme rachetables ; |

||

*les changements apportés aux « ''autres droits féodaux ou censuels'' » |

*les changements apportés aux « ''autres droits féodaux ou censuels'' ». |

||

C'est pourquoi l'Assemblée nationale va donner ultérieurement naissance au '''[[décret du 15 mars 1790]]'''. Ce dernier va lui-même faire l'objet de précisions à travers : |

C'est pourquoi l'Assemblée nationale va donner ultérieurement naissance au '''[[décret du 15 mars 1790]]'''. Ce dernier va lui-même faire l'objet de précisions à travers : |

||

*le [[décret du 3 mai 1790]] (Définition des conditions de rachats des droits féodaux) |

*le [[décret du 3 mai 1790]] (Définition des conditions de rachats des droits féodaux) ; |

||

*le [[décret du 3 juillet 1790]] (Définition des conditions de rachats des autres droits féodaux) |

*le [[décret du 3 juillet 1790]] (Définition des conditions de rachats des autres droits féodaux) ; |

||

*le [[décret du 13 avril 1791]] (Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux) |

*le [[décret du 13 avril 1791]] (Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux) ; |

||

*le [[décret du 15 juin 1791]] (Définition des conditions de rachats des droits seigneuriaux rachetables) |

*le [[décret du 15 juin 1791]] (Définition des conditions de rachats des droits seigneuriaux rachetables) ; |

||

*le [[décret du 18 juin 1792]] (Abolition des droits casuels sans titre primitif d'inféodation) |

*le [[décret du 18 juin 1792]] (Abolition des droits casuels sans titre primitif d'inféodation) ; |

||

*le [[décret du 20 août 1792]] (Définition des conditions de rachats des droits casuels rachetables) |

*le [[décret du 20 août 1792]] (Définition des conditions de rachats des droits casuels rachetables) ; |

||

*le [[décret du 25 août 1792]] (Abolition du principe « ''nulle terre sans seigneur'' »). |

*le [[décret du 25 août 1792]] (Abolition du principe « ''nulle terre sans seigneur'' »). |

||

| Ligne 89 : | Ligne 87 : | ||

== Conséquences à long terme de l'abolition des privilèges == |

== Conséquences à long terme de l'abolition des privilèges == |

||

Le réformateur social [[Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon]] (1760-1825) considérait dans les années 1818-1825 que la Révolution n'était pas achevée. Penseur de l'[[industrialisme]], il a proposé une réorganisation de la société dans laquelle la société était hiérarchisée entre les scientifiques et industriels d'une part et la classe des non-propriétaires |

Le réformateur social [[Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon]] (1760-1825) considérait dans les années 1818-1825 que la Révolution n'était pas achevée. Penseur de l'[[industrialisme]], il a proposé une réorganisation de la société dans laquelle la société était hiérarchisée entre les scientifiques et industriels d'une part et la classe des non-propriétaires d'autre part. Saint-Simon pensait que la civilisation devait passer de l'âge théologique et féodal à l'âge positif et industriel, annonçant la [[loi des trois états]] d'Auguste Comte. Saint-Simon a été à l'origine du [[saint-simonisme]], qui a participé à la mise en place de la [[société industrielle]] et à la [[révolution industrielle]] au {{s|XIX}}. Il a aussi influencé [[Auguste Comte]], qui a été son secrétaire de 1817 à 1824<ref>[[Olivier Pétré-Grenouilleau]], ''Saint-Simon, L'utopie ou la raison en actes'', Payot, p. 315-364.</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 118 : | Ligne 116 : | ||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* {{Ouvrage|langue=en|prénom1=Michael P.|nom1=Fitzsimmons|titre=The Night the Old Regime ended|sous-titre=August 4, 1789 and the French Revolution|lieu=University Park (Pennsylvanie)|éditeur=Pennsylvania State University Press|année=2003|pages totales={{X}}-245|isbn=0-271-02233-7|présentation en ligne=http://www.h-france.net/vol3reviews/vol3no141crubaugh.pdf}}, {{lire en ligne|lien=https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_2003_num_334_1_2822_t1_0183_0000_2|texte=présentation en ligne}}. |

* {{Ouvrage|langue=en|prénom1=Michael P.|nom1=Fitzsimmons|titre=The Night the Old Regime ended|sous-titre=August 4, 1789 and the French Revolution|lieu=University Park (Pennsylvanie)|éditeur=Pennsylvania State University Press|année=2003|pages totales={{X}}-245|isbn=0-271-02233-7|présentation en ligne=http://www.h-france.net/vol3reviews/vol3no141crubaugh.pdf}}, {{lire en ligne|lien=https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_2003_num_334_1_2822_t1_0183_0000_2|texte=présentation en ligne}}. |

||

* {{ |

* {{Chapitre|langue=fr|prénom1=François |nom1=Furet|lien auteur1= François Furet|titre chapitre=Nuit du 4-Août |auteurs ouvrage=[[François Furet]] et [[Mona Ozouf]] (dir.)|titre ouvrage=[[Dictionnaire critique de la Révolution française]]|lieu=Paris|éditeur=Flammarion|année=1988|pages totales=1122|isbn=2-08-211537-2}}. |

||

* {{Ouvrage| |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Jean-Pierre|nom1=Hirsch|titre=La nuit du 4 août|lieu=Paris|éditeur=Gallimard-Julliard|collection=Archives|numéro dans collection=71|année=1978|pages totales=282|présentation en ligne=https://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1979_num_235_1_1041_t1_0141_0000_4}}. {{commentaire biblio|Édition revue et augmentée : {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Jean-Pierre|nom1=Hirsch|titre=La nuit du 4 août|lieu=Paris|éditeur=Gallimard|collection=Folio. Histoire|numéro dans collection=223|année=2013|pages totales=432|isbn=978-2-07-045376-4}}.}} |

||

* {{ |

* {{Chapitre|langue=fr|prénom1=Guy-Robert|nom1=Ikni|titre chapitre=Nuit du 4 août|auteurs ouvrage=[[Albert Soboul]] (dir.)|titre=Dictionnaire historique de la Révolution française|lieu=Paris|éditeur=[[Presses universitaires de France]]|année=1989|pages totales={{XLVII}}-1132|isbn=2-13-042522-4}}. |

||

* {{Ouvrage|auteur1=Patrick Kessel|titre=La Nuit du 4 août 1789|lieu=Paris|éditeur=[[Arthaud (maison d'édition)|Arthaud]]|année=1969| |

* {{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Patrick Kessel|titre=La Nuit du 4 août 1789|lieu=Paris|éditeur=[[Arthaud (maison d'édition)|Arthaud]]|année=1969|pages totales=420}} |

||

* {{Article |

* {{Article|langue=fr|prénom1= Fabio |nom1= Freddi|titre= La presse parisienne et la nuit du 4 août|périodique= [[Annales historiques de la Révolution française]]|numéro= 259|mois=janvier-mars|année= 1985|pages= 46-59|issn=0003-4436 |e-issn=1952-403X |lire en ligne= http://www.persee.fr/doc/ahrf_0003-4436_1985_num_259_1_1099}}. |

||

* [[René Kerviler]], ''Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux |

* [[René Kerviler]], ''Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux États-généraux et à l'Assemblée nationale constituante de 1789''. |

||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

| Ligne 134 : | Ligne 132 : | ||

{{Palette|Révolution française}} |

{{Palette|Révolution française}} |

||

{{Portail |

{{Portail|Révolution française|politique française|années 1780}} |

||

[[Catégorie:Loi votée sous la Révolution française]] |

[[Catégorie:Loi votée sous la Révolution française]] |

||

Dernière version du 6 avril 2024 à 11:30

Paris, BnF, département des estampes et de la photographie.

| Date | du (19 h) au (2 h) |

|---|---|

| Lieu | Hôtel des Menus-Plaisirs à Versailles |

La nuit du [1],[2], ou simplement la nuit du 4 Août[3],[4], est la séance de l'Assemblée nationale constituante au cours de laquelle fut votée la suppression des privilèges féodaux. Débutée le à sept heures du soir, elle se prolonge après minuit, jusqu'à deux heures du matin[1]. C'est un événement fondamental de la Révolution française, puisque, au cours de la séance qui se tenait alors, l'Assemblée constituante met fin au système féodal par les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789. C'est l'abolition de tous les droits et privilèges féodaux ainsi que de tous les privilèges des provinces, des villes et des corporations, à l'initiative du Club breton, futur « Club des jacobins ».

Contexte[modifier | modifier le code]

Depuis la prise de la Bastille le s'est développé en France, notamment dans les campagnes, une vague de révoltes appelée la Grande Peur. Dans certaines régions, des paysans s'en prennent aux seigneurs, à leurs biens et à leurs archives, en particulier les livres terriers qui servent à établir les droits seigneuriaux.

La nuit du 4 août est une réponse à cette insurrection. L'Assemblée constituante est en train d'élaborer la future constitution ainsi que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen lorsqu'elle reçoit des récits inquiétants à propos de l'instabilité qui sévit en France. Face à cette crise, deux solutions sont alors envisagées. La première veut réaffirmer les valeurs de la propriété, et donc contrôler la révolte. Cette solution est vite rejetée, car elle n'aurait fait que renforcer l'opposition des paysans au système féodal. La seconde solution envisage d’instaurer un réseau de bureaux de secours, qui permettraient d'aider les plus pauvres. Mais cette solution ne répond pas à l’urgence de la situation.

La montée de l'effervescence[modifier | modifier le code]

Le , Armand-Désiré de Vignerot du Plessis lance au club breton l'idée d'une abolition des droits seigneuriaux.

Le , en fin de soirée, Louis Marie Antoine de Noailles propose à l'Assemblée nationale de supprimer les privilèges pour ramener le calme dans les provinces.

Armand-Désiré de Vignerot du Plessis propose l'égalité de tous devant l'impôt et le rachat des droits féodaux. En réponse, Pierre Samuel du Pont de Nemours réclame des mesures de rigueur contre la paysannerie, suscitant ce commentaire de l'historien Albert Mathiez : « Les nobles s'ouvraient à la pitié, le bourgeois blâmait l'inaction des autorités et il parlait d'envoyer des ordres sévères aux tribunaux »[5].

Tour à tour, dans une ambiance indescriptible, Guy Le Guen de Kerangal, Alexandre de Beauharnais, Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, l'évêque Anne-Louis-Henri de La Fare vont surenchérir en supprimant les banalités, les pensions sans titre, les juridictions seigneuriales, le droit de chasse, les privilèges ecclésiastiques.

François-Louis-Charles de Foucault fait une « motion vigoureuse contre l'abus des pensions militaires » et demande que « le premier des sacrifices soit celui que feront les grands, et cette portion de la noblesse, très opulente par elle-même, qui vit sous les yeux du prince, et sur laquelle il verse sans mesure et accumule des dons, des largesses, des traitements excessifs, fournis et pris sur la pure substance des campagnes ».

Le vicomte de Beauharnais propose « l'égalité des peines sur toutes les classes des citoyens, et leur admissibilité dans tous les emplois ecclésiastiques, civils et militaires ».

Jacques-Edme Cottin demande l'extinction des justices seigneuriales ainsi que celle de « tous les débris du régime féodal qui écrase l'agriculture ».

L'évêque de Nancy Anne-Louis-Henri de La Fare, s'emparant de la parole, après l'avoir disputée à l'un de ses confrères, demande, « au nom du clergé », que les fonds ecclésiastiques soient déclarés rachetables et « que [leur] rachat ne tourne pas au profit du seigneur ecclésiastique, mais qu'il en soit fait des placements utiles pour l'indigence ».

L'évêque de Chartres Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, présentant le droit exclusif de la chasse comme « un fléau pour les campagnes ruinées depuis plus d'un an par les éléments », en demande l'abolition, et en fait l'abandon pour lui, « heureux, dit-il, de pouvoir donner aux autres propriétaires du royaume cette leçon d'humanité et de justice ».

Jacques-Raymond de Richier de la Rochelongchamp , revenant sur l'extinction des justices seigneuriales, demande la gratuité de la justice dans tout le royaume, « sauf les précautions tendant à éteindre l'esprit de chicane et la longueur indéfinie des procès ».

Louis Marie Florent du Châtelet propose alors qu'une taxe en argent soit substituée à la dîme, « sauf à en permettre le rachat, comme pour les droits seigneuriaux ».

« Tout semblait fini. Une scène non moins grande commençait. Après les privilèges des classes, vinrent ceux des provinces. Celles qu’on appelait Pays d’État, qui avaient des privilèges à elles, des avantages divers pour les libertés, pour l’impôt, rougirent de leur égoïsme, elles voulurent être France, quoi qu’il pût en coûter à leur intérêt personnel, à leurs vieux et bons souvenirs. Le Dauphiné, dès 1788 (cf Vizille après la journée des Tuiles), l’avait offert magnanimement pour lui-même et conseillé aux autres provinces. Il renouvela cette offre. Les plus obstinés, les Bretons, quoique liés par leurs mandats, liés par les anciens traités de leur province avec la France, n’en manifestèrent pas moins le désir de se réunir. La Provence en dit autant, puis la Bourgogne et la Bresse, la Normandie, le Poitou, l’Auvergne, l’Artois. La Lorraine, en termes touchants, dit qu’elle ne regretterait pas la domination de ses souverains adorés qui furent pères du peuple, si elle avait le bonheur de se réunir à ses frères, d’entrer avec eux dans cette maison maternelle de la France, dans cette immense et glorieuse famille ! Puis ce fut le tour des villes. »

— Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Flammarion, 1897-1898

Enfin, Gérard de Lally-Tollendal termine la séance en apothéose en proclamant Louis XVI « restaurateur de la liberté française ». En une nuit, les fondements du système par ordres s'effondrent. Les jours suivants, le clergé tente de revenir sur la suppression de la dîme, mais le président de l'Assemblée, Isaac Le Chapelier, n'ayant accepté que des discussions sur la forme, les décrets du 4 août sont définitivement rédigés le 11.

Dès le lendemain, Louis XVI écrit à l’archevêque d’Arles :

« Je ne consentirai jamais à dépouiller mon clergé, ma noblesse. Je ne donnerai pas ma sanction à des décrets qui les dépouilleraient ; c’est alors que le peuple français pourrait m’accuser d’injustice et de faiblesse. Monsieur l’archevêque, vous vous soumettez aux décrets de la Providence ; je crois m’y soumettre en ne me livrant point à cet enthousiasme qui s’est emparé de tous les ordres, mais qui ne fait que glisser sur mon âme. Si la force m’obligeait à sanctionner, alors je céderais, mais alors il n’y aurait plus en France ni monarchie ni monarque. »

Louis XVI n'accorde sa sanction à ces décrets que contraint et forcé, le 5 octobre. Ainsi disparaissent les privilèges des ecclésiastiques, des nobles, des corporations, des villes et des provinces.

Toutefois, les droits féodaux sont déclarés rachetables le 15 mars 1790, et leurs détenteurs ne sont pas tenus d'en prouver l'origine, ce qui, en pratique, conduit à leur maintien. Toutefois, devant le refus de nombreuses communautés paysannes, l'Assemblée législative supprime le rachat, sauf présentation du titre primitif, pour les droits casuels le 18 juin 1792, puis pour l'ensemble des droits le 25 août suivant. Enfin, le 17 juillet 1793, la Convention vote leur abolition complète, sans indemnité, et le brûlement des titres féodaux[6],[7].

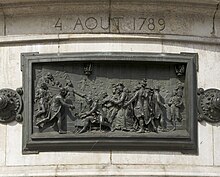

Les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 et leurs retentissements[modifier | modifier le code]

(Caricature anonyme de 1789.

Un homme du tiers état : « Hé, prenez toujours, M. le curé, tel refuse d'une main qui voudrait tenir de l'autre, mais c'est la dernière fois. »).

Par les décrets des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789 (nommés par la suite décret du 4 août - 3 novembre 1789[8] car entrés en vigueur seulement le 3 novembre 1789) , l'Assemblée nationale a aboli les privilèges féodaux[9],[10],[8]. Elle déclare « détruire entièrement le régime féodal ». Plus précisément :

- sont abolis sans indemnité : la main-morte réelle et personnelle (article 1er), la servitude personnelle (article 1er), l'exclusivité seigneuriale sur les colombiers (article 2) et la chasse (article 3), l'exclusivité sur l'accès à certaines professions (article 11), les justices seigneuriales (article 4), les dîmes (article 5), la vénalité des offices (article 7), les privilèges particuliers de provinces (article 10) ainsi que la pluralité des bénéfices (article 14) ;

- sont considérés comme rachetables : « les autres droits féodaux ou censuels » (article 1er), les « autres dîmes » (article 5), les rentes foncières perpétuelles (article 6) et les champarts (article 6).

Par ailleurs, le roi Louis XVI est proclamé « Restaurateur de la liberté française » (article 17).

Le décret du 4 août affirme l'abolition des privilèges féodaux, mais ne mentionne cependant pas précisément :

- la signification de la « destruction du régime féodal » ;

- les conditions d'applications des 18 articles ;

- la liste complète des droits considérés comme rachetables ;

- les changements apportés aux « autres droits féodaux ou censuels ».

C'est pourquoi l'Assemblée nationale va donner ultérieurement naissance au décret du 15 mars 1790. Ce dernier va lui-même faire l'objet de précisions à travers :

- le décret du 3 mai 1790 (Définition des conditions de rachats des droits féodaux) ;

- le décret du 3 juillet 1790 (Définition des conditions de rachats des autres droits féodaux) ;

- le décret du 13 avril 1791 (Abolition de droits seigneuriaux et définition de rachat des autres droits féodaux) ;

- le décret du 15 juin 1791 (Définition des conditions de rachats des droits seigneuriaux rachetables) ;

- le décret du 18 juin 1792 (Abolition des droits casuels sans titre primitif d'inféodation) ;

- le décret du 20 août 1792 (Définition des conditions de rachats des droits casuels rachetables) ;

- le décret du 25 août 1792 (Abolition du principe « nulle terre sans seigneur »).

Dans le décret du 17 juillet 1793, l'Assemblée nationale va finalement déclarer l'abolition de tous les privilèges féodaux sans indemnité ni contrepartie.

Conséquences à long terme de l'abolition des privilèges[modifier | modifier le code]

Le réformateur social Claude-Henri de Rouvroy de Saint-Simon (1760-1825) considérait dans les années 1818-1825 que la Révolution n'était pas achevée. Penseur de l'industrialisme, il a proposé une réorganisation de la société dans laquelle la société était hiérarchisée entre les scientifiques et industriels d'une part et la classe des non-propriétaires d'autre part. Saint-Simon pensait que la civilisation devait passer de l'âge théologique et féodal à l'âge positif et industriel, annonçant la loi des trois états d'Auguste Comte. Saint-Simon a été à l'origine du saint-simonisme, qui a participé à la mise en place de la société industrielle et à la révolution industrielle au XIXe siècle. Il a aussi influencé Auguste Comte, qui a été son secrétaire de 1817 à 1824[11].

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

Références[modifier | modifier le code]

- Entrée « nuit du » de l'Encyclopédie Larousse [en ligne], sur le site des éditions Larousse [consulté le 9 avril 2017].

- Jean Tulard, « quatre août 1789, Nuit du », sur Encyclopædia Universalis [consulté le 9 avril 2017].

- « Nuit », dans le Dictionnaire de l'Académie française, sur Centre national de ressources textuelles et lexicales (onglet « nuit », sens 1, Hist.) [consulté le 9 avril 2017].

- Informations lexicographiques et étymologiques de « nuit » (sens II, A, 2, En part., Hist.) dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le 9 avril 2017].

- Albert Mathiez, La Révolution française, t. 1, Paris, Denoël, , 243 p., p. 98-99.

- Albert Soboul, La Révolution française, Gallimard, coll. « Tel », , p. 509-510.

- Voir le décret dans le Recueil général des lois, décrets, ordonnances, etc: depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'août 1830, Paris, Administration du journal des notaires et des avocats, 1839, tome 4, p. 293-302.

- Lepec, Bulletin annoté des lois, décrets et ordonnances : depuis le mois de juin 1789 jusqu'au mois d'aout 1830 : 16 volumes in 8, Volume 1, Dupont, 1834.

- Université de Perpignan, Abolition du régime féodal, consulté le 13/11/2016.

- Imprimerie royale, Lettre du roi à l'Assemblée nationale, Versailles, le 18 septembre 1789. Réponse du roi à l'Assemblée nationale du 20 septembre 1789. Décrets de l'Assemblée Nationale, Des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, Imprimeur du roi, 1789.

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Saint-Simon, L'utopie ou la raison en actes, Payot, p. 315-364.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Sources primaires[modifier | modifier le code]

- Jérôme Mavidal, Émile Laurent et Émile Clavel (dir.), Archives parlementaires de à : recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, imprimé par ordre de l'Assemblée nationale, 1re sér. : de à , t. VIII : du au , Paris, P. Dupont, , 1re éd., 1 vol., LXIV-731, 28 cm (OCLC 492200322, BNF 34057622, SUDOC 092920837, lire en ligne) :

- Louis-Marie-Marc-Antoine, vicomte de Noailles, Motion ;

- Armand de Vignerot du Plessis, duc d' Aiguillon, Motion ;

- Pierre-Antoine, marquis de Foucault, Motion sur l'abus des pensions militaires ;

- Alexandre-François, vicomte de Beauharnais, Motion sur l'égalité des peines ;

- Jacques-Edme Cottin, Motion sur les justices seigneuriales ;

- Anne-Louis-Henri de La Fare, Motion sur le rachat des fonds ecclésiastiques ;

- Jean-Baptiste-Joseph de Lubersac, Motion sur le droit de chasse ;

- Jacques-Raymond de Richier de la Rochelongchamps, Motion sur la gratuité de la justice ;

- Louis-Marie de Lomont d'Haraucourt, duc du Châtelet, Motion sur le remplacement de la dîme.

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- (en) Michael P. Fitzsimmons, The Night the Old Regime ended : August 4, 1789 and the French Revolution, University Park (Pennsylvanie), Pennsylvania State University Press, , X-245 p. (ISBN 0-271-02233-7, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- François Furet, « Nuit du 4-Août », dans François Furet et Mona Ozouf (dir.), Dictionnaire critique de la Révolution française, Paris, Flammarion, , 1122 p. (ISBN 2-08-211537-2).

- Jean-Pierre Hirsch, La nuit du 4 août, Paris, Gallimard-Julliard, coll. « Archives » (no 71), , 282 p. (présentation en ligne). Édition revue et augmentée : Jean-Pierre Hirsch, La nuit du 4 août, Paris, Gallimard, coll. « Folio. Histoire » (no 223), , 432 p. (ISBN 978-2-07-045376-4).

- Guy-Robert Ikni, « Nuit du 4 août », dans Albert Soboul (dir.), Dictionnaire historique de la Révolution française, Paris, Presses universitaires de France, , XLVII-1132 p. (ISBN 2-13-042522-4).

- Patrick Kessel, La Nuit du 4 août 1789, Paris, Arthaud, , 420 p.

- Fabio Freddi, « La presse parisienne et la nuit du 4 août », Annales historiques de la Révolution française, no 259, , p. 46-59 (ISSN 0003-4436, e-ISSN 1952-403X, lire en ligne).

- René Kerviler, Recherches et notices sur les députés de la Bretagne aux États-généraux et à l'Assemblée nationale constituante de 1789.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Décret relatif à l'abolition des privilèges sur Wikisource