« Équinoxe » : différence entre les versions

→Généralités : formulation corrigée |

m Typographie |

||

| (43 versions intermédiaires par 29 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{redirect| Équateur (ligne équinoxiale)| homonymie=Équateur}} |

{{redirect| Équateur (ligne équinoxiale)| homonymie=Équateur}} |

||

{{Voir homonymes}} |

{{Voir homonymes}}{{Problèmes multiples|à sourcer=avril 2023|à wikifier=mars 2024}} |

||

Un '''équinoxe''' est un instant de l'[[Année (calendrier)|année]] où le [[Soleil]] traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi d'[[hémisphère (géographie)|hémisphère]] céleste. Cette définition astronomique précise la conception préscientifique selon laquelle l'équinoxe est le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit. |

Un '''équinoxe''' est un instant de l'[[Année (calendrier)|année]] où le [[Soleil]] traverse le plan [[Équateur terrestre|équatorial]] terrestre, changeant ainsi d'[[hémisphère (géographie)|hémisphère]] céleste. Cette définition astronomique précise la conception préscientifique selon laquelle l'équinoxe est le moment où la durée du [[jour]] est égale à celle de la [[nuit]] plus celles de l'[[aube (temps)|aube]] et du [[crépuscule]] pour les planètes dotées d'une [[atmosphère planétaire|atmosphère]]. Étymologiquement, le terme ''équinoxe'' provient du [[latin]] ''{{lang|la|aequinoctium}}'', de ''{{lang|la|aequus}}'' (égal) et ''{{lang|la|nox, noctis}}'' (nuit). |

||

Étymologiquement, le terme ''équinoxe'' provient du [[latin]] ''{{lang|la|aequinoctium}}'', de ''{{lang|la|aequus}}'' (égal) et ''{{lang|la|nox, noctis}}'' (nuit). |

|||

On appelle ''équinoxe de [[printemps]]'' (ou ''vernal'') l'[[équinoxe de mars]] dans l'[[hémisphère nord]] et l'équinoxe de septembre dans l'[[hémisphère sud]]. On appelle ''équinoxe d'[[automne]]'' celui de septembre dans l'hémisphère nord et de mars dans l'hémisphère sud. |

On appelle ''équinoxe de [[printemps]]'' (ou ''vernal'') l'[[équinoxe de mars]] dans l'[[hémisphère nord]] et l'équinoxe de septembre dans l'[[hémisphère sud]]. On appelle ''équinoxe d'[[automne]]'' celui de septembre dans l'hémisphère nord et de mars dans l'hémisphère sud. |

||

==Généralités== |

== Généralités == |

||

[[Image:Equinoxes et solstices.png| |

[[Image:Equinoxes et solstices.png|vignette|redresse=1.5|Schéma indiquant l'orientation approximative de la Terre par rapport au Soleil au [[solstice]] de juin (gauche), équinoxe de septembre (bas), solstice de décembre (droite) et équinoxe de mars (haut).]] |

||

L'observation systématique des levers du Soleil a démontré que sur l'horizon leur position change au cours de l'année, tout en restant entre deux extrêmes. Comme ces extrêmes coïncident avec les solstices, c'est-à-dire avec la durée maximale et minimale du jour (ou de la nuit), on a pu conclure que si le Soleil se lève exactement au milieu entre les deux, la durée du jour serait égale à celle de la nuit. Si l'on mesure ces intervalles avec une précision suffisante, on constate que cette conclusion n'est vraie que de façon approximative. La définition astronomique fixe ce moment précisément et de façon théorique, tout en |

L'observation systématique des levers du Soleil a démontré que sur l'horizon leur position change au cours de l'année, tout en restant entre deux extrêmes. Comme ces extrêmes coïncident avec les solstices, c'est-à-dire avec la durée maximale et minimale du jour (ou de la nuit), on a pu conclure que si le Soleil se lève exactement au milieu entre les deux, la durée du jour serait égale à celle de la nuit. Si l'on mesure ces intervalles avec une précision suffisante, on constate que cette conclusion n'est vraie que de façon approximative. La définition astronomique fixe ce moment précisément et de façon théorique, tout en le privant de réalité tangible. |

||

Ce jour-là, il existe un point sur l'[[équateur terrestre]] où le Soleil [[culmination|culmine]] au [[Zénith (astronomie)|zénith]]. |

Ce jour-là, il existe un point sur l'[[équateur terrestre]] où le Soleil [[culmination|culmine]] au [[Zénith (astronomie)|zénith]]. |

||

| Ligne 16 : | Ligne 15 : | ||

Un équinoxe ou '''point équinoxial''' est un des deux [[Point (géométrie)|points]] d'intersection de la ligne des équinoxes avec la [[sphère céleste]]. |

Un équinoxe ou '''point équinoxial''' est un des deux [[Point (géométrie)|points]] d'intersection de la ligne des équinoxes avec la [[sphère céleste]]. |

||

Une année connaît deux équinoxes ou points équinoxiaux : [[Équinoxe de mars|le premier]], entre le 19 et le [[21 mars]] ; {{Lien|langue=en|trad= |

Une année connaît deux équinoxes ou points équinoxiaux : [[Équinoxe de mars|le premier]], entre le 19 et le [[21 mars]] ; {{Lien|langue=en|trad=September equinox|fr=Equinoxe de septembre|texte=le second}}, entre le 21 et le [[24 septembre]] (voir [[#Dates|plus bas]]). |

||

La période s'écoulant d'un équinoxe de printemps à l'autre ne vaut pas strictement une [[ |

La période s'écoulant d'un équinoxe de printemps à l'autre ne vaut pas strictement une [[année tropique]] (qui est, par définition, la durée nécessaire pour que λ, la longitude écliptique du Soleil, s'accroisse exactement de 360°, actuellement environ {{unité|365,2422|jours}} ou {{unité|365|jours}}, {{unité|5|heures}}, {{unité|48|minute}}s et {{unité|46|secondes}} (précisément {{unité|365,2421905166}}, en l'an 2000, une valeur qui diminue lentement, actuellement de {{unité|0,53|seconde}} par siècle). Cette année équinoxiale de printemps, ou '''année vernale''' ({{unité|365,24236460|jours}}, soit {{unité|365|jours}}, {{unité|5|heures}}, {{unité|49|minutes}} et {{unité|1,2|seconde}}) est actuellement plus longue (de quelque {{unité|15|secondes}}) que l'année tropique et va actuellement légèrement croissant avec le temps qui passe ({{unité|0,9|seconde}} par siècle), et est plus courte de quelque {{unité|11|secondes}} que l'[[Calendrier grégorien|année grégorienne]] ({{unité|364,2425|jours}}, soit {{unité|365|jours}}, {{unité|5|heures}}, {{unité|49|minutes}} et {{unité|12|secondes}}). Elles vont coïncider vers l'an 3600, puis l'année vernale va dépasser l'année grégorienne, puis diminuer et à nouveau coïncider avec elle vers 5700 avant de continuer à diminuer. |

||

Par extension, ''équinoxes'' peut également désigner les [[jour]]s de l'année pendant lesquels se produisent ces passages au [[Zénith (astronomie)|zénith]]. Les dates des équinoxes sont liées par convention à celles du début du [[printemps]] et de l'[[automne]]. |

Par extension, ''équinoxes'' peut également désigner les [[jour]]s de l'année pendant lesquels se produisent ces passages au [[Zénith (astronomie)|zénith]]. Les dates des équinoxes sont liées par convention à celles du début du [[printemps]] et de l'[[automne]]. |

||

=== Étymologie === |

|||

Le nom masculin ''équinoxe'' est un [[Emprunt (linguistique)|emprunt]] au [[latin classique]] ''{{langue|la|texte=[[wikt:aequinoctium|aequinoctium]]}}'', composé de ''{{langue|la|texte=[[wikt:aequus|aequus]]}}'' (« égal ») et de ''{{langue|la|texte=[[wikt:nox|nox]]}}'', ''{{langue|la|texte=noctis}}'' (« nuit »){{sfn|id=Rey_2010|texte=Rey {{et al.}} 2010|loc={{s.v.}} équinoxe}}. |

|||

== Astronomie == |

== Astronomie == |

||

| Ligne 26 : | Ligne 28 : | ||

=== Orbite terrestre === |

=== Orbite terrestre === |

||

L'[[axe de rotation]] de la Terre est [[Inclinaison de l'axe|incliné]] d'environ 23 |

L'[[axe de rotation]] de la Terre est [[Inclinaison de l'axe|incliné]] d'environ {{unité|23°}} par rapport au plan de son orbite ({{unité|23,43617°}} au {{date|1 janvier 2024}}). En conséquence, pendant environ une moitié de l'année, son [[hémisphère nord]] est orienté vers le Soleil, tandis que l'orientation est au profit de son [[hémisphère sud]] pendant l'autre moitié. Lors d'un équinoxe, les deux hémisphères sont orientés également par rapport au Soleil et celui-ci est situé directement au zénith de l'équateur. Les pôles [[Pôle Nord|Nord]] et [[Pôle Sud|Sud]] sont également situés à cet instant sur le [[terminateur]] et le jour et la nuit divisent exactement les deux hémisphères. |

||

Réciproquement, du point de vue [[Géocentrisme|géocentrique]], un équinoxe se produit lorsque le [[Soleil]] atteint l'une des deux intersections entre l'écliptique et l'[[équateur céleste]] : sa [[Déclinaison (astronomie)|déclinaison]] est alors nulle. |

Réciproquement, du point de vue [[Géocentrisme|géocentrique]], un équinoxe se produit lorsque le [[Soleil]] atteint l'une des deux intersections entre l'écliptique et l'[[équateur céleste]] : sa [[Déclinaison (astronomie)|déclinaison]] est alors nulle. |

||

Le Soleil n'étant pas un simple point lumineux vu de la Terre, sa traversée de l'équateur prend environ 33 |

Le Soleil n'étant pas un simple point lumineux vu de la Terre, sa traversée de l'équateur prend environ {{unité|33|heures}}. |

||

=== Détermination === |

=== Détermination === |

||

| Ligne 41 : | Ligne 43 : | ||

=== Longueur du jour === |

=== Longueur du jour === |

||

{{Article détaillé|Durée du jour}} |

{{Article détaillé|Durée du jour}} |

||

Le jour d'un équinoxe, le centre du Soleil passe à peu près le même temps au-dessus et en dessous de l'[[Horizon (physique)|horizon]] pour tous les points de la surface de la Terre : 12 heures. Cependant, le Soleil n'étant pas perçu sur Terre comme un point lumineux mais comme une sphère, le [[jour]] y est plus long que la [[nuit]] car le [[Limbe (astronomie)|limbe]] supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est toujours situé en dessous de l'horizon. De plus, l'atmosphère terrestre [[Réfraction atmosphérique|réfracte]] la lumière solaire : même si son limbe est situé juste sous l'horizon, ses rayons peuvent quand même atteindre la surface terrestre. En pratique, le rayon apparent du Soleil est d'environ 16 [[Minute d'arc|minutes d'arc]] et la réfraction atmosphérique de 34 minutes d'arc. La combinaison des deux implique que le limbe supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est situé à 50 |

Le jour d'un équinoxe, le centre du Soleil passe à peu près le même temps au-dessus et en dessous de l'[[Horizon (physique)|horizon]] pour tous les points de la surface de la Terre : 12 heures. Cependant, le Soleil n'étant pas perçu sur Terre comme un point lumineux mais comme une sphère, le [[jour]] y est plus long que la [[nuit]] car le [[Limbe (astronomie)|limbe]] supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est toujours situé en dessous de l'horizon. De plus, l'atmosphère terrestre [[Réfraction atmosphérique|réfracte]] la lumière solaire : même si son limbe est situé juste sous l'horizon, ses rayons peuvent quand même atteindre la surface terrestre. En pratique, le rayon apparent du Soleil est d'environ 16 [[Minute d'arc|minutes d'arc]] et la réfraction atmosphérique de 34 minutes d'arc. La combinaison des deux implique que le limbe supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est situé à {{unité|50|minutes}} d'arc sous l'horizon réel. En conséquence, le jour est plus long de {{unité|13|minutes}} et {{unité|02|secondes}} que la nuit à l'équateur lors d'un équinoxe. Cette différence de durée augmente quand on se déplace vers les pôles : à [[Londres]], elle est déjà de {{unité|21|minutes}} et {{unité|36|secondes}}, à [[Narvik]] ([[Norvège]]), elle atteint {{unité|44|minutes}} et {{unité|08|secondes}} et à {{Unité|100|km}} des pôles, le Soleil reste en partie visible toute la journée. |

||

Certains points de la surface terrestre suffisamment éloignés de l'équateur peuvent connaître une journée où la durée du jour et de la nuit sont quasiment identiques. Sa date exacte dépend de la latitude et de la longitude, mais les jours précédant l'équinoxe de printemps (ou suivant l'équinoxe d'automne) connaissent un jour supérieur à 12 |

Certains points de la surface terrestre suffisamment éloignés de l'équateur peuvent connaître une journée où la durée du jour et de la nuit sont quasiment identiques. Sa date exacte dépend de la latitude et de la longitude, mais les jours précédant l'équinoxe de printemps (ou suivant l'équinoxe d'automne) connaissent un jour supérieur à {{unité|12|heures}}. Prendre en compte le [[crépuscule]] diminue encore la durée de la nuit. |

||

Lors des équinoxes, la variation journalière de la durée du jour et de la nuit est la plus grande. Aux pôles, l'équinoxe marque la transition entre six mois de jour et six mois de nuit. Située au [[Svalbard]] loin au-delà du [[cercle Arctique]], la ville [[Norvège|norvégienne]] de [[Longyearbyen]] connaît 15 |

Lors des équinoxes, la variation journalière de la durée du jour et de la nuit est la plus grande. Aux pôles, l'équinoxe marque la transition entre six mois de jour et six mois de nuit. Située au [[Svalbard]] loin au-delà du [[cercle Arctique]], la ville [[Norvège|norvégienne]] de [[Longyearbyen]] connaît {{unité|15|minutes}} de jour de plus tous les jours aux alentours de l'équinoxe de printemps. À [[Singapour]] (environ [[1er parallèle nord|1°17' N]]), cette variation n'est que de quelques secondes. |

||

=== Trajectoire solaire === |

=== Trajectoire solaire === |

||

| Ligne 66 : | Ligne 68 : | ||

Dans le [[calendrier grégorien]], les dates d'équinoxes varient suivant les années (le tableau à droite les résume pour les années proches). Les faits suivants sont à prendre en compte : |

Dans le [[calendrier grégorien]], les dates d'équinoxes varient suivant les années (le tableau à droite les résume pour les années proches). Les faits suivants sont à prendre en compte : |

||

* L’orbite terrestre n’est pas tout à fait circulaire et la vitesse de déplacement angulaire de la Terre autour du Soleil dépend donc de sa position ([[deuxième loi de Kepler]]). En conséquence, les saisons ont une durée inégale : |

* L’orbite terrestre n’est pas tout à fait circulaire et la vitesse de déplacement angulaire de la Terre autour du Soleil dépend donc de sa position ([[deuxième loi de Kepler]]). Par ailleurs la Terre est au plus près du Soleil (périhélie) début janvier. En conséquence, les saisons ont une durée inégale : |

||

**[[printemps]] [[Hémisphère nord|boréal]] (automne [[Hémisphère sud|austral]]), de l’équinoxe de mars au [[solstice]] de juin : 92,7 |

**[[printemps]] [[Hémisphère nord|boréal]] (automne [[Hémisphère sud|austral]]), de l’équinoxe de mars au [[solstice]] de juin : {{unité|92,7|jours}} ; |

||

** [[été]] boréal (hiver austral), du solstice de juin à l’équinoxe de septembre : 93,7 |

** [[été]] boréal (hiver austral), du solstice de juin à l’équinoxe de septembre : {{unité|93,7|jours}} ; |

||

** [[automne]] boréal (printemps austral), de l’équinoxe de septembre au solstice de décembre : 89,9 |

** [[automne]] boréal (printemps austral), de l’équinoxe de septembre au solstice de décembre : {{unité|89,9|jours}} ; |

||

** [[hiver]] boréal (été austral), du solstice de décembre à l’équinoxe de mars : 89,0 |

** [[hiver]] boréal (été austral), du solstice de décembre à l’équinoxe de mars : {{unité|89,0|jours}}. |

||

* L'[[année civile]] standard n'est que de 365 |

* L'[[année civile]] standard n'est que de {{unité|365|jours}} ; l'[[année tropique]] est d'environ {{unité|365,2422|jours}}. Les équinoxes se produisent donc quasiment six heures plus tard d'une année sur l'autre. Les [[Année bissextile|années bissextiles]] permettent de décaler les dates d'équinoxes d'une journée tous les quatre ans. |

||

* Ce décalage bissextile compense en partie la différence entre l'année civile et l'année tropique. Au bout de 130 |

* Ce décalage bissextile compense en partie la différence entre l'année civile et l'année tropique. Au bout de {{unité|130|ans}} environ<ref>Le retard moyen est de 0,25-0,2422 = {{unité|0,0078|jour}} par an, donc d'un jour entier tous les 1/0,0078 = {{unité|128|ans}} environ. La suppression de {{unité|3|jours}} bissextiles tous les {{unité|400|ans}} compense assez bien ce retard en enlevant un jour tous les 400/3 = {{unité|133|ans}} environ. À ce niveau de précision la variation séculaire du rapport de la durée de l'année tropique à la durée du jour intervient et nécessiterait d'autres ajustements dans un futur lointain. Paul Couderc, ''Le Calendrier'', P.U.F., Que sais-je n°203</ref>, il conduit les équinoxes à se produire une journée plus tôt (ce qui est le problème du [[calendrier julien]]). Cela est partiellement compensé par l'absence d'année bissextile pour les années divisibles par 100 (mais pas par 400). |

||

L'équinoxe de mars se produit donc, en [[Temps universel coordonné|heure UTC]], les [[19 mars|19]], [[20 mars|20]] ou [[21 mars]] : |

L'équinoxe de mars se produit donc, en [[Temps universel coordonné|heure UTC]], les [[19 mars|19]], [[20 mars|20]] ou [[21 mars]] : |

||

* aux {{ |

* aux {{s2-|XIX|XX}}, l'équinoxe de mars est toujours tombé le 20 ou le {{date-|21 mars}} ; |

||

* il est tombé le {{date-|19 mars}} |

* il est tombé le {{date-|19 mars}} quinze fois dans la seconde moitié du {{s-|XVII}} et cinq fois à la fin du {{s-|XVIII}} (dernière [[occurrence]] en [[1796]]). Il tombera de nouveau le {{date-|19 mars}} en [[2044]] ; |

||

* au cours du {{s-|XXI}}, il ne sera tombé le {{date-|21 mars}} qu'en [[2003]] et [[2007]]. Il ne tombera plus le {{date-|21 mars}} avant [[2102]]. |

* au cours du {{s-|XXI}}, il ne sera tombé le {{date-|21 mars}} qu'en [[2003]] et [[2007]]. Il ne tombera plus le {{date-|21 mars}} avant [[2102]]. |

||

L'équinoxe de septembre peut avoir lieu, en [[Temps universel coordonné|heure UTC]], les [[21 septembre|21]], [[22 septembre|22]], [[23 septembre|23]] ou [[24 septembre]] : |

L'équinoxe de septembre peut avoir lieu, en [[Temps universel coordonné|heure UTC]], les [[21 septembre|21]], [[22 septembre|22]], [[23 septembre|23]] ou [[24 septembre]] : |

||

* il tombera le {{date-|21 septembre}} en [[2092]] pour la première fois depuis l'instauration du calendrier grégorien. Il tombera de nouveau le {{date-|21 septembre}} en [[2096]], puis de nouveau durant la deuxième moitié du {{s-|XXV}} (sous réserve d’absence de modification du calendrier grégorien d’ici là) ; |

* il tombera le {{date-|21 septembre}} en [[2092]] pour la première fois depuis l'instauration du calendrier grégorien. Il tombera de nouveau le {{date-|21 septembre}} en [[2096]], puis de nouveau durant la deuxième moitié du {{s-|XXV}} (sous réserve d’absence de modification du calendrier grégorien d’ici là) ; |

||

* il est tombé le {{date-|24 septembre}} |

* il est tombé le {{date-|24 septembre}} deux fois au tout début du {{s-|XIX}} ([[1803]] et [[1807]]) et huit fois au début du {{s-|XX}}. Il ne tombera de nouveau le {{date-|24 septembre}} qu'en [[XXIVe siècle|2303]], puis ne retombera plus à cette date avant au moins l’an 3000 (sous réserve d’absence de modification du calendrier grégorien d’ici là). |

||

[[Fichier:Argimusco tramonto equinozio, Sicilia.JPG|vignette|Équinoxe au site de l'Argimusco, [[Montalbano Elicona]], [[Sicile]].]] |

[[Fichier:Argimusco tramonto equinozio, Sicilia.JPG|vignette|Équinoxe au site de l'Argimusco, [[Montalbano Elicona]], [[Sicile]].]] |

||

| Ligne 121 : | Ligne 123 : | ||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

{{Autres projets|commons=Category:Equinox}} |

{{Autres projets|commons=Category:Equinox}} |

||

=== Bibliographie === |

|||

* {{Ouvrage | langue=fr | prénom1=Alain | nom1=Rey | lien auteur1=Alain Rey | responsabilité1=dir. | prénom2=Marianne | nom2=Tomi | prénom3=Tristan | nom3=Hordé | prénom4=Chantal | nom4=Tanet | titre=[[Dictionnaire historique de la langue française]] | lieu=Paris | éditeur=[[Dictionnaires Le Robert]] | date=7/2010 | numéro d'édition=4 | année première édition={{date-|10/1992}} | pages totales={{XIX}}-2614 | format livre={{dunité|22,4|29,3|cm}} | isbn10=2-84902-646-8 | isbn=978-2-84902-646-5 | ean=9782849026465 | oclc=757427895 | bnf=42302246m | sudoc=147764122 | présentation en ligne=https://dictionnaire-historique.lerobert.com/ | lire en ligne={{Google Livres|id=j6y2FFqj4ZQC}} | consulté le=23 septembre 2023 | id=Rey_2010 | libellé=Rey {{et al.}} 2010}}. |

|||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* [[Précession des équinoxes]] |

* [[Précession des équinoxes]] |

||

| Ligne 135 : | Ligne 141 : | ||

* {{en}} [http://syrte.obspm.fr/iauWGnfa/NFA_Glossary.html Glossaire de l'astronomie fondamentale] ([[Union astronomique internationale]]) |

* {{en}} [http://syrte.obspm.fr/iauWGnfa/NFA_Glossary.html Glossaire de l'astronomie fondamentale] ([[Union astronomique internationale]]) |

||

{{Portail|astronomie}} |

{{Portail|astronomie|temps}} |

||

[[Catégorie:Terre]] |

[[Catégorie:Terre]] |

||

Dernière version du 14 avril 2024 à 22:05

Un équinoxe est un instant de l'année où le Soleil traverse le plan équatorial terrestre, changeant ainsi d'hémisphère céleste. Cette définition astronomique précise la conception préscientifique selon laquelle l'équinoxe est le moment où la durée du jour est égale à celle de la nuit plus celles de l'aube et du crépuscule pour les planètes dotées d'une atmosphère. Étymologiquement, le terme équinoxe provient du latin aequinoctium, de aequus (égal) et nox, noctis (nuit).

On appelle équinoxe de printemps (ou vernal) l'équinoxe de mars dans l'hémisphère nord et l'équinoxe de septembre dans l'hémisphère sud. On appelle équinoxe d'automne celui de septembre dans l'hémisphère nord et de mars dans l'hémisphère sud.

Généralités[modifier | modifier le code]

L'observation systématique des levers du Soleil a démontré que sur l'horizon leur position change au cours de l'année, tout en restant entre deux extrêmes. Comme ces extrêmes coïncident avec les solstices, c'est-à-dire avec la durée maximale et minimale du jour (ou de la nuit), on a pu conclure que si le Soleil se lève exactement au milieu entre les deux, la durée du jour serait égale à celle de la nuit. Si l'on mesure ces intervalles avec une précision suffisante, on constate que cette conclusion n'est vraie que de façon approximative. La définition astronomique fixe ce moment précisément et de façon théorique, tout en le privant de réalité tangible.

Ce jour-là, il existe un point sur l'équateur terrestre où le Soleil culmine au zénith.

La ligne d'équinoxe ou ligne équinoxiale est la droite d'intersection du plan de l'écliptique — qui est celui de l'orbite de la Terre — avec le plan de l'équateur céleste — qui est celui de l'équateur terrestre. Elle est perpendiculaire à la ligne des solstices ou ligne solsticiale.

Un équinoxe ou point équinoxial est un des deux points d'intersection de la ligne des équinoxes avec la sphère céleste.

Une année connaît deux équinoxes ou points équinoxiaux : le premier, entre le 19 et le 21 mars ; le second (en), entre le 21 et le 24 septembre (voir plus bas).

La période s'écoulant d'un équinoxe de printemps à l'autre ne vaut pas strictement une année tropique (qui est, par définition, la durée nécessaire pour que λ, la longitude écliptique du Soleil, s'accroisse exactement de 360°, actuellement environ 365,242 2 jours ou 365 jours, 5 heures, 48 minutes et 46 secondes (précisément 365,242 190 516 6, en l'an 2000, une valeur qui diminue lentement, actuellement de 0,53 seconde par siècle). Cette année équinoxiale de printemps, ou année vernale (365,242 364 60 jours, soit 365 jours, 5 heures, 49 minutes et 1,2 seconde) est actuellement plus longue (de quelque 15 secondes) que l'année tropique et va actuellement légèrement croissant avec le temps qui passe (0,9 seconde par siècle), et est plus courte de quelque 11 secondes que l'année grégorienne (364,242 5 jours, soit 365 jours, 5 heures, 49 minutes et 12 secondes). Elles vont coïncider vers l'an 3600, puis l'année vernale va dépasser l'année grégorienne, puis diminuer et à nouveau coïncider avec elle vers 5700 avant de continuer à diminuer.

Par extension, équinoxes peut également désigner les jours de l'année pendant lesquels se produisent ces passages au zénith. Les dates des équinoxes sont liées par convention à celles du début du printemps et de l'automne.

Étymologie[modifier | modifier le code]

Le nom masculin équinoxe est un emprunt au latin classique aequinoctium, composé de aequus (« égal ») et de nox, noctis (« nuit »)[1].

Astronomie[modifier | modifier le code]

Orbite terrestre[modifier | modifier le code]

L'axe de rotation de la Terre est incliné d'environ 23° par rapport au plan de son orbite (23,436 17° au ). En conséquence, pendant environ une moitié de l'année, son hémisphère nord est orienté vers le Soleil, tandis que l'orientation est au profit de son hémisphère sud pendant l'autre moitié. Lors d'un équinoxe, les deux hémisphères sont orientés également par rapport au Soleil et celui-ci est situé directement au zénith de l'équateur. Les pôles Nord et Sud sont également situés à cet instant sur le terminateur et le jour et la nuit divisent exactement les deux hémisphères.

Réciproquement, du point de vue géocentrique, un équinoxe se produit lorsque le Soleil atteint l'une des deux intersections entre l'écliptique et l'équateur céleste : sa déclinaison est alors nulle.

Le Soleil n'étant pas un simple point lumineux vu de la Terre, sa traversée de l'équateur prend environ 33 heures.

Détermination[modifier | modifier le code]

La date de l'équinoxe peut se déterminer en observant le lever du Soleil, par rapport au point situé plein Est (ou plein Ouest pour le coucher) : l'équinoxe de printemps a lieu le jour où le Soleil cesse de se lever au sud de ce point, pour se lever au nord (mutatis mutandis pour le coucher du Soleil ou pour l'équinoxe d'automne). L'instant exact peut s'apprécier à partir de l'azimut solaire à ces deux levers consécutifs, en interpolant le moment où le Soleil passe à l'azimut 90° (ou 270° pour le coucher).

On dit souvent que « à l'équinoxe, le Soleil se lève à l'Est et se couche à l'Ouest », mais ce n'est qu'approximativement exact : cette règle néglige les déplacements du Soleil pendant cette journée. Le Soleil ne peut se lever exactement à l'Est que s'il se lève à l'instant précis de l'équinoxe, ce qui est le cas sur tout un méridien ; mais le temps que le Soleil se couche douze heures plus tard, sa déclinaison aura légèrement varié (d'un cinquième de degré), et il ne se couchera plus exactement à l'Ouest. La différence n'est cependant pas très sensible pour l'observation courante (un tiers de degré en azimut, pour les latitudes de l'ordre de 45°).

L'observation du Soleil au lever n'est pas très précise sur le plan astronomique, parce que c'est là que la réfraction atmosphérique est la plus forte, entraînant une incertitude sur l'heure du lever astronomique et donc sur son azimut. Un observatoire astronomique utilisera plutôt une lunette méridienne, pour déterminer (par interpolation entre deux midis solaires consécutifs) le moment où le Soleil passe sur l'équateur céleste, et a par conséquent une distance zénithale égale à la latitude du lieu d'observation.

Longueur du jour[modifier | modifier le code]

Le jour d'un équinoxe, le centre du Soleil passe à peu près le même temps au-dessus et en dessous de l'horizon pour tous les points de la surface de la Terre : 12 heures. Cependant, le Soleil n'étant pas perçu sur Terre comme un point lumineux mais comme une sphère, le jour y est plus long que la nuit car le limbe supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est toujours situé en dessous de l'horizon. De plus, l'atmosphère terrestre réfracte la lumière solaire : même si son limbe est situé juste sous l'horizon, ses rayons peuvent quand même atteindre la surface terrestre. En pratique, le rayon apparent du Soleil est d'environ 16 minutes d'arc et la réfraction atmosphérique de 34 minutes d'arc. La combinaison des deux implique que le limbe supérieur du Soleil peut être aperçu alors que son centre est situé à 50 minutes d'arc sous l'horizon réel. En conséquence, le jour est plus long de 13 minutes et 02 secondes que la nuit à l'équateur lors d'un équinoxe. Cette différence de durée augmente quand on se déplace vers les pôles : à Londres, elle est déjà de 21 minutes et 36 secondes, à Narvik (Norvège), elle atteint 44 minutes et 08 secondes et à 100 km des pôles, le Soleil reste en partie visible toute la journée.

Certains points de la surface terrestre suffisamment éloignés de l'équateur peuvent connaître une journée où la durée du jour et de la nuit sont quasiment identiques. Sa date exacte dépend de la latitude et de la longitude, mais les jours précédant l'équinoxe de printemps (ou suivant l'équinoxe d'automne) connaissent un jour supérieur à 12 heures. Prendre en compte le crépuscule diminue encore la durée de la nuit.

Lors des équinoxes, la variation journalière de la durée du jour et de la nuit est la plus grande. Aux pôles, l'équinoxe marque la transition entre six mois de jour et six mois de nuit. Située au Svalbard loin au-delà du cercle Arctique, la ville norvégienne de Longyearbyen connaît 15 minutes de jour de plus tous les jours aux alentours de l'équinoxe de printemps. À Singapour (environ 1°17' N), cette variation n'est que de quelques secondes.

Trajectoire solaire[modifier | modifier le code]

Lors des équinoxes, le Soleil se lève presque exactement à l'est et se couche presque exactement à l'ouest. Du pôle Nord au pôle Sud, tous les points de la Terre situés sur un même méridien, reçoivent alors simultanément la lumière du Soleil durant la journée.

Dans l'hémisphère nord, le Soleil culmine au sud à un angle à peu près égal à 90° moins la latitude du point d'observation ; dans l'hémisphère sud, il culmine au nord de la même manière ; à l'équateur, il culmine au zénith.

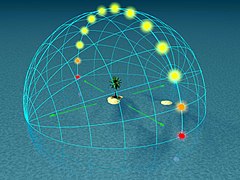

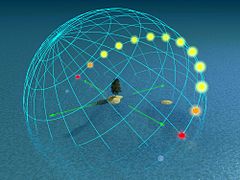

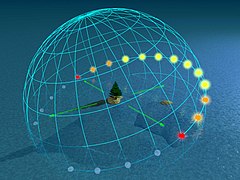

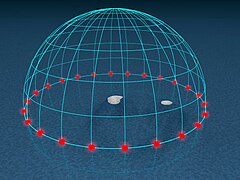

Les diagrammes suivants décrivent de façon schématique la trajectoire apparente du soleil lors d'une journée d'équinoxe pour différentes latitudes.

-

0° (équateur) : À midi solaire, le Soleil culmine au zénith, soit à 90° d'altitude. Le crépuscule dure une heure huit minutes.

-

20° : le Soleil culmine à 70° d'altitude et disparaît sous l'horizon selon une trajectoire inclinée de 70° par rapport à celui-ci. Le crépuscule dure une heure treize minutes.

-

50° : le Soleil culmine au midi solaire à 40° et le crépuscule dure une heure cinquante minutes.

-

70° : le Soleil ne culmine qu'à 20° d'altitude et disparaît sous l'horizon suivant un angle très faible. Le crépuscule dure quatre heures six minutes ; la véritable nuit ne dure que trois heures quarante-quatre minutes.

-

90° (pôles) : si la réfraction atmosphérique n'entrait pas en compte, le centre du Soleil resterait sur l'horizon toute la journée.

Dates[modifier | modifier le code]

| Année | Équinoxe de mars[2] |

Solstice de juin[3] |

Équinoxe de sept.[4] |

Solstice de déc.[5] | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| jour | heure | jour | heure | jour | heure | jour | heure | |

| 2001 | 20 | 13:30:44 | 21 | 07:37:45 | 22 | 23:04:30 | 21 | 19:21:31 |

| 2002 | 20 | 19:16:10 | 21 | 13:24:26 | 23 | 04:55:25 | 22 | 01:14:23 |

| 2003 | 21 | 00:59:47 | 21 | 19:10:29 | 23 | 10:46:50 | 22 | 07:03:50 |

| 2004 | 20 | 06:48:39 | 21 | 00:56:54 | 22 | 16:29:51 | 21 | 12:41:38 |

| 2005 | 20 | 12:33:26 | 21 | 06:46:09 | 22 | 22:23:11 | 21 | 18:34:58 |

| 2006 | 20 | 18:25:35 | 21 | 12:25:52 | 23 | 04:03:23 | 22 | 00:22:07 |

| 2007 | 21 | 00:07:26 | 21 | 18:06:27 | 23 | 09:51:15 | 22 | 06:07:50 |

| 2008 | 20 | 05:48:19 | 20 | 23:59:23 | 22 | 15:44:30 | 21 | 12:03:47 |

| 2009 | 20 | 11:43:39 | 21 | 05:45:32 | 22 | 21:18:36 | 21 | 17:46:48 |

| 2010 | 20 | 17:32:13 | 21 | 11:28:25 | 23 | 03:09:02 | 21 | 23:38:28 |

| 2011 | 20 | 23:20:44 | 21 | 17:16:30 | 23 | 09:04:38 | 22 | 05:30:03 |

| 2012 | 20 | 05:14:25 | 20 | 23:08:49 | 22 | 14:48:59 | 21 | 11:11:37 |

| 2013 | 20 | 11:01:55 | 21 | 05:03:57 | 22 | 20:44:08 | 21 | 17:11:00 |

| 2014 | 20 | 16:57:05 | 21 | 10:51:14 | 23 | 02:29:05 | 21 | 23:03:01 |

| 2015 | 20 | 22:45:09 | 21 | 16:37:55 | 23 | 08:20:33 | 22 | 04:47:57 |

| 2016 | 20 | 04:30:11 | 20 | 22:34:11 | 22 | 14:21:07 | 21 | 10:44:10 |

| 2017 | 20 | 10:28:38 | 21 | 04:24:09 | 22 | 20:01:48 | 21 | 16:27:57 |

| 2018 | 20 | 16:15:27 | 21 | 10:07:18 | 23 | 01:54:05 | 21 | 22:22:44 |

| 2019 | 20 | 21:58:25 | 21 | 15:54:14 | 23 | 07:50:10 | 22 | 04:19:25 |

| 2020 | 20 | 03:49:36 | 20 | 21:43:40 | 22 | 13:30:38 | 21 | 10:02:19 |

| 2021 | 20 | 09:37:27 | 21 | 03:32:08 | 22 | 19:21:03 | 21 | 15:59:16 |

| 2022 | 20 | 15:33:23 | 21 | 09:13:49 | 23 | 01:03:40 | 21 | 21:48:10 |

| 2023 | 20 | 21:24:24 | 21 | 14:57:47 | 23 | 06:49:56 | 22 | 03:27:19 |

| 2024 | 20 | 03:06:21 | 20 | 20:50:56 | 22 | 12:43:36 | 21 | 09:20:30 |

| 2025 | 20 | 09:01:25 | 21 | 02:42:11 | 22 | 18:19:16 | 21 | 15:03:01 |

Dans le calendrier grégorien, les dates d'équinoxes varient suivant les années (le tableau à droite les résume pour les années proches). Les faits suivants sont à prendre en compte :

- L’orbite terrestre n’est pas tout à fait circulaire et la vitesse de déplacement angulaire de la Terre autour du Soleil dépend donc de sa position (deuxième loi de Kepler). Par ailleurs la Terre est au plus près du Soleil (périhélie) début janvier. En conséquence, les saisons ont une durée inégale :

- printemps boréal (automne austral), de l’équinoxe de mars au solstice de juin : 92,7 jours ;

- été boréal (hiver austral), du solstice de juin à l’équinoxe de septembre : 93,7 jours ;

- automne boréal (printemps austral), de l’équinoxe de septembre au solstice de décembre : 89,9 jours ;

- hiver boréal (été austral), du solstice de décembre à l’équinoxe de mars : 89,0 jours.

- L'année civile standard n'est que de 365 jours ; l'année tropique est d'environ 365,242 2 jours. Les équinoxes se produisent donc quasiment six heures plus tard d'une année sur l'autre. Les années bissextiles permettent de décaler les dates d'équinoxes d'une journée tous les quatre ans.

- Ce décalage bissextile compense en partie la différence entre l'année civile et l'année tropique. Au bout de 130 ans environ[6], il conduit les équinoxes à se produire une journée plus tôt (ce qui est le problème du calendrier julien). Cela est partiellement compensé par l'absence d'année bissextile pour les années divisibles par 100 (mais pas par 400).

L'équinoxe de mars se produit donc, en heure UTC, les 19, 20 ou 21 mars :

- aux XIXe et XXe siècles, l'équinoxe de mars est toujours tombé le 20 ou le ;

- il est tombé le quinze fois dans la seconde moitié du XVIIe siècle et cinq fois à la fin du XVIIIe siècle (dernière occurrence en 1796). Il tombera de nouveau le en 2044 ;

- au cours du XXIe siècle, il ne sera tombé le qu'en 2003 et 2007. Il ne tombera plus le avant 2102.

L'équinoxe de septembre peut avoir lieu, en heure UTC, les 21, 22, 23 ou 24 septembre :

- il tombera le en 2092 pour la première fois depuis l'instauration du calendrier grégorien. Il tombera de nouveau le en 2096, puis de nouveau durant la deuxième moitié du XXVe siècle (sous réserve d’absence de modification du calendrier grégorien d’ici là) ;

- il est tombé le deux fois au tout début du XIXe siècle (1803 et 1807) et huit fois au début du XXe siècle. Il ne tombera de nouveau le qu'en 2303, puis ne retombera plus à cette date avant au moins l’an 3000 (sous réserve d’absence de modification du calendrier grégorien d’ici là).

Aspects culturels[modifier | modifier le code]

L'équinoxe, particulièrement celui de printemps, est une date de référence pour de nombreux calendriers :

- Dans le calendrier persan, le « nouvel an », Norouz (« Le nouveau jour ») coïncide avec l'équinoxe de mars.

- Le calendrier badīʿ débute également lors de l'équinoxe de mars.

- La Pâque juive a généralement lieu lors de la première pleine lune suivant l'équinoxe de printemps dans l'hémisphère nord ; 4 ou 5 fois tous les 19 ans, elle a lieu lors de la deuxième pleine lune.

- Le calendrier liturgique romain calcule Pâques comme le premier dimanche suivant la première pleine Lune de comput suivant l'équinoxe de mars. L'Église utilise le comme référence pour cet équinoxe. Cependant, l'Église catholique romaine utilisant le calendrier grégorien et la plupart des Églises orthodoxes le calendrier julien, la date précise de Pâques diffère.

- Dans les calendriers est-asiatiques traditionnels (calendriers chinois, coréen, vietnamien, etc.), l'équinoxe vernal et l'équinoxe automnal marquent le milieu du printemps et de l'automne. La fête de la mi-automne est célébrée le 15e jour du 8e mois lunaire et est un jour de fête officiel dans plusieurs pays d'Asie.

- Au Japon, l'équinoxe vernal est une fête officielle, le Shunbun no hi (春分の日), littéralement « jour de l'équinoxe vernal ». L'équinoxe de septembre est le Shūbun no hi (秋分の日) littéralement « jour de l'équinoxe automnal ».

- Dans les bouddhismes chinois et japonais, des offrandes, accompagnées de la récitation de soutras, sont faites lors des équinoxes de printemps et d’automne aux preta, les esprits affamés soumis à des privations extrêmes et à de grandes souffrances. L’égalité des durées du jour et de la nuit symbolise la Voie du milieu bouddhiste[7].

- Le nouvel an tamoul et le nouvel an bengali suivent le zodiaque hindou et sont célébrés lors de l'équinoxe vernal sidéral (le ). Le premier est fêté dans le Tamil Nadu, le deuxième dans le Bengale-Occidental.

- Les habitants de l'Andhra Pradesh, du Karnataka et du Maharastra célèbrent l'ugadi, fixé par les Satavahana au premier matin suivant la première nouvelle lune après l'équinoxe de mars.

- Le nouvel an dans le calendrier national indien, le 1er chaitra, se produit généralement le lendemain de l'équinoxe de mars.

- Dans plusieurs pays arabes, la fête des Mères est célébrée lors de l'équinoxe de mars.

- La fête des moissons est célébrée au Royaume-Uni le dimanche de la pleine lune la plus proche de l'équinoxe de septembre.

- Dans le calendrier républicain, commençant le , mis en place le et utilisé entre 1793 et 1805, l'année débute lors de l'équinoxe de septembre. (Le hasard avait fait que l'institution de la République, le lendemain de l'abolition de la royauté le , ait lieu le jour de l'équinoxe d'automne). La date de chaque année était déterminée par observations et calculs astronomiques.

- Au Mexique, à Chichén Itzá sur la pyramide de Kukulcán (appelée aussi "El Castillo"), il est possible aux équinoxes d'observer par jeu d'ombre l'apparition d'un serpent le long des escaliers[8].

- Dans le domaine de l’art, Le Mont Solaire, œuvre éphémère de Land Art, transforme le Mont Saint Michel en gnomon en utilisant la flèche de l’abbaye durant l'équinoxe d’automne de 1988. La baie devient la table horizontale et support à la droite d’équinoxe d'une longueur de 1 125 m allant de 7 h 30 min à 4 h 30 min TU. Elle est constituée de 7 chiffres romains, du IX au III, d'une vingtaine de mètres de long, ainsi que de points symbolisant les demi-heures.

Systèmes de coordonnées célestes[modifier | modifier le code]

Le point vernal — position apparente du Soleil sur la sphère céleste lors de l'équinoxe de mars — est utilisé comme origine dans certains systèmes de coordonnées célestes :

- dans le système de coordonnées écliptiques, il est l'origine de la longitude écliptique ;

- dans le système de coordonnées équatoriales, il est l'origine de l'ascension droite.

À cause de la précession des équinoxes, la position du point vernal varie au fil du temps. Ces systèmes de coordonnées changent donc en conséquence. Ainsi, lorsqu'on donne les coordonnées célestes d'un objet dans l'un de ces systèmes, il est nécessaire de spécifier le point vernal (et l'équateur céleste) qui a servi à la mesure.

Dans ces systèmes, l'équinoxe automnal est situé à la longitude écliptique 180° et à l'ascension droite 12h.

Pour un observateur donné, son jour sidéral débute à la culmination du point vernal. L'angle horaire du point vernal est, par définition, le temps sidéral de l'observateur.

Références[modifier | modifier le code]

- Rey et al. 2010, s.v. équinoxe.

- Équinoxe de printemps entre 1583 et 2999

- Solstice d’été de 1583 à 2999

- Équinoxe d’automne de 1583 à 2999

- Solstice d’hiver

- Le retard moyen est de 0,25-0,2422 = 0,007 8 jour par an, donc d'un jour entier tous les 1/0,0078 = 128 ans environ. La suppression de 3 jours bissextiles tous les 400 ans compense assez bien ce retard en enlevant un jour tous les 400/3 = 133 ans environ. À ce niveau de précision la variation séculaire du rapport de la durée de l'année tropique à la durée du jour intervient et nécessiterait d'autres ajustements dans un futur lointain. Paul Couderc, Le Calendrier, P.U.F., Que sais-je n°203

- Rossella Marangoni (trad. de l'italien par Todaro Tradito), Le Zen : Fondements, courants, pratiques, Paris, Hazan, coll. « Guide des arts », , 334 p. (ISBN 978-2-7541-0343-5, BNF 41406495), « Rites des défunts », p. 228–229

- Anne-Marie Voisard, « Splendeurs du pays maya à Cancún », La Presse / Le Soleil, (lire en ligne)

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- [Rey et al. 2010] Alain Rey (dir.), Marianne Tomi, Tristan Hordé et Chantal Tanet, Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, , 4e éd. (1re éd. ), XIX-2614 p., 22,4 × 29,3 cm (ISBN 978-2-84902-646-5, EAN 9782849026465, OCLC 757427895, BNF 42302246, SUDOC 147764122, présentation en ligne, lire en ligne).

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Dates des équinoxes et des saisons en général, sur le site officiel de l'IMCCE (institut de mécanique céleste).

- (en) Earth's Seasons, 2000-2020 (United States Naval Observatory)

- (en) Glossaire de l'astronomie fondamentale (Union astronomique internationale)