« Pois cultivé » : différence entre les versions

m →Pois potagers : Depuis de nombreuses variétés ont été créées et améliorées notamment pour leur précocité ou leur qualité gustative<ref>[https://www.snhf.org/petits- |

NCI_snow_peas.jpg remplacé par commons:File:Snow_peas.jpg ; demande de commons:User:CommonsDelinker (Duplicate: Exact or scaled-down duplicate: c::File:Snow peas.jpg). |

||

| (44 versions intermédiaires par 34 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

{{En-tête label|AdQ|année=2009}} |

|||

| ⚫ | |||

{{ |

{{Redirect|Pois}} |

||

| ⚫ | |||

{{Voir homonymes|Pois (homonymie)}} |

|||

{{Taxobox début |

{{Taxobox début|végétal|''Pisum sativum''|Illustration Pisum sativum0_clean.jpg|[[Illustration botanique]] du Pois cultivé.|classification=INPN}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|sous-règne|Viridaeplantae}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|infra-règne|Streptophyta}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|classe|Equisetopsida}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|clade|Tracheophyta}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|clade|Spermatophyta}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|sous-classe|Magnoliidae}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|super-ordre|Rosanae}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|ordre|Fabales}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|famille|Fabaceae}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

{{Taxobox |

{{Taxobox|super-tribu|Robinioids}} |

||

{{Taxobox |

{{Taxobox|genre|Pisum}} |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

{{Taxobox | |

{{Taxobox synonymes| |

||

* ''Lathyrus oleraceus'' Lam., 1779{{Bioref|INPN|8 avril 2021|ref}}{{,}}{{Bioref|CatalogueofLife|8 avril 2021|ref}} |

|||

* ''Pisum commune'' subsp. ''sativum'' (L.) Bonnier & Layens, 1894{{Bioref|INPN|8 avril 2021|ref}} |

|||

* ''Pisum hortense'' Asch. & Graebn., 1910{{Bioref|INPN|8 avril 2021|ref}} |

|||

* ''Pisum vulgare'' S.B.Jundz., 1791{{Bioref|INPN|8 avril 2021|ref}}{{,}}{{Bioref|CatalogueofLife|8 avril 2021|ref}} |

|||

}} |

|||

{{Taxobox UICN | LC | | }} |

|||

{{Taxobox fin}} |

{{Taxobox fin}} |

||

[[ |

[[Fichier:Snow pea flowers.jpg|thumb|upright|Pois mangetout chinois.]] |

||

Le '''Pois cultivé''' (''Pisum sativum'' L.) est une espèce de [[plante annuelle]] de la famille des [[légumineuse]]s ([[Fabaceae|Fabacées]]), largement cultivée pour ses [[graine]]s, consommée comme [[légume]] ou utilisée comme aliment du [[bétail]]. Le terme désigne aussi la graine elle-même, riche en énergie ([[amidon]]) et en [[protéine]]s (de 16 à 40 %)<ref name="Purdue"/>. Les pois secs se présentent souvent sous la forme de « '''pois cassés''' ». Les pois frais, récoltés avant maturité, sont plus couramment appelés « [[Petit pois|petits pois]] ». |

Le '''Pois cultivé''' ('''''Pisum sativum''''' L.) est une espèce de [[plante annuelle]] de la famille des [[légumineuse]]s ([[Fabaceae|Fabacées]]), largement cultivée pour ses [[graine]]s, consommée comme [[légume]] ou utilisée comme aliment du [[bétail]]. Le terme désigne aussi la graine elle-même, riche en énergie ([[amidon]]) et en [[protéine]]s (de 16 à 40 %)<ref name="Purdue"/>. Les pois secs se présentent souvent sous la forme de « '''pois cassés''' ». Les pois frais, récoltés avant maturité, sont plus couramment appelés « [[Petit pois|petits pois]] ». |

||

Le pois est cultivé depuis l'époque [[néolithique]] et a accompagné les céréales dans l'[[Origines de l'agriculture|apparition de l'agriculture]] au [[Néolithique du Proche-Orient|Proche-Orient]]. Il était dans l'Antiquité et au Moyen Âge un [[aliment de base]] en Europe et dans le bassin méditerranéen. De nos jours, sa [[agriculture|culture]] est pratiquée dans les cinq continents, particulièrement dans les régions de [[climat tempéré]] d'Eurasie et d'Amérique du Nord. |

Le pois est cultivé depuis l'époque [[néolithique]] et a accompagné les céréales dans l'[[Origines de l'agriculture|apparition de l'agriculture]] au [[Néolithique du Proche-Orient|Proche-Orient]]. Il était dans l'Antiquité et au Moyen Âge un [[aliment de base]] en Europe et dans le bassin méditerranéen. De nos jours, sa [[agriculture|culture]] est pratiquée dans les cinq continents, particulièrement dans les régions de [[climat tempéré]] d'Eurasie et d'Amérique du Nord. |

||

Le pois sec est un aliment traditionnellement important dans certains pays, notamment le [[sous-continent indien]] et l'[[Éthiopie]], mais il est relativement délaissé comme [[féculent]] et comme source de protéines dans la plupart des pays occidentaux, où il est désormais principalement cultivé pour l'alimentation animale ou pour l'exportation. Depuis le {{s-|XVII |

Le pois sec est un aliment traditionnellement important dans certains pays, notamment le [[sous-continent indien]] et l'[[Éthiopie]], mais il est relativement délaissé comme [[féculent]] et comme source de protéines dans la plupart des pays occidentaux, où il est désormais principalement cultivé pour l'alimentation animale ou pour l'exportation. Depuis le {{s-|XVII}}, le [[petit pois]] est devenu un [[légume]] frais très prisé, dont la consommation à longueur d'année est favorisée par les techniques de [[appertisation|conservation]] et de [[surgélation]]. |

||

{{Sommaire|niveau=2}} |

{{Sommaire|niveau=2}} |

||

| Ligne 34 : | Ligne 41 : | ||

Le pois est une plante grimpante herbacée [[plante annuelle|annuelle]]. Le système [[racine (botanique)|radiculaire]] est de type pivotant, pouvant atteindre une profondeur d'un mètre dans des conditions de sol favorables, mais très ramifié, surtout dans la couche superficielle du sol. Les radicelles de {{2e}} ou {{3e|ordre}} portent des [[nodosité]]s, siège de la [[fixation biologique de l'azote|fixation symbiotique de l'azote]]. La [[bactérie]] concernée, qui est également présente sur les genres ''Lathyrus'' et ''Lens'', est [[Rhizobium|''Rhizobium leguminosarum'' biovar ''viciae'']]<ref name="Chaux-Foury">Claude Chaux et Claude Foury, ''Productions légumières {{nobr|tome 3}} : légumineuses potagères, légumes fruits'', Lavoisier Tec&Doc, 1994, {{ISBN|2-85206-975-X}} {{p.|45}}.</ref>{{,}}<ref>William-G Hopkins, Serge Rambour (traducteur), ''Physiologie végétale'', éditions De Boeck, 2003, {{ISBN|2-7445-0089-5}}, {{p.|101}}.</ref>. |

Le pois est une plante grimpante herbacée [[plante annuelle|annuelle]]. Le système [[racine (botanique)|radiculaire]] est de type pivotant, pouvant atteindre une profondeur d'un mètre dans des conditions de sol favorables, mais très ramifié, surtout dans la couche superficielle du sol. Les radicelles de {{2e}} ou {{3e|ordre}} portent des [[nodosité]]s, siège de la [[fixation biologique de l'azote|fixation symbiotique de l'azote]]. La [[bactérie]] concernée, qui est également présente sur les genres ''Lathyrus'' et ''Lens'', est [[Rhizobium|''Rhizobium leguminosarum'' biovar ''viciae'']]<ref name="Chaux-Foury">Claude Chaux et Claude Foury, ''Productions légumières {{nobr|tome 3}} : légumineuses potagères, légumes fruits'', Lavoisier Tec&Doc, 1994, {{ISBN|2-85206-975-X}} {{p.|45}}.</ref>{{,}}<ref>William-G Hopkins, Serge Rambour (traducteur), ''Physiologie végétale'', éditions De Boeck, 2003, {{ISBN|2-7445-0089-5}}, {{p.|101}}.</ref>. |

||

La [[tige]], peu ramifiée, de longueur variant de {{unité|50|cm}} à {{unité|2|m}}, voire jusqu'à trois mètres chez le pois fourrager<ref>Claire Doré, Fabrice Varoquaux, ''Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées'', INRA, Collection : Savoir-Faire, Paris 2006), {{ISBN|2-7380-1215-9}}, {{p.|588}}.</ref>, est à [[croissance indéterminée]]. Elle est creuse, de section cylindrique, et grimpe en s'accrochant aux supports par les vrilles des feuilles. Elle se caractérise par un certain nombre de nœuds, ou mailles, dont les premiers sont purement végétatifs (émettant des feuilles ou des ramifications) et les suivants reproducteurs (portant des fleurs). Chez les variétés et [[cultivar]]s les plus précoces, les premières fleurs peuvent apparaître dès le quatrième nœud, tandis que chez les plus tardives elles peuvent n'apparaître qu'au {{25e}}<ref name="Purdue">{{en}} [http://www.hort.purdue.edu/newcrop/cropfactsheets/pea.html ''{{ |

La [[tige]], peu ramifiée, de longueur variant de {{unité|50|cm}} à {{unité|2|m}}, voire jusqu'à trois mètres chez le pois fourrager<ref>Claire Doré, Fabrice Varoquaux, ''Histoire et amélioration de cinquante plantes cultivées'', INRA, Collection : Savoir-Faire, Paris 2006), {{ISBN|2-7380-1215-9}}, {{p.|588}}.</ref>, est à [[croissance indéterminée]]. Elle est creuse, de section cylindrique, et grimpe en s'accrochant aux supports par les vrilles des feuilles. Elle se caractérise par un certain nombre de nœuds, ou mailles, dont les premiers sont purement végétatifs (émettant des feuilles ou des ramifications) et les suivants reproducteurs (portant des fleurs). Chez les variétés et [[cultivar]]s les plus précoces, les premières fleurs peuvent apparaître dès le quatrième nœud, tandis que chez les plus tardives elles peuvent n'apparaître qu'au {{25e}}<ref name="Purdue">{{en}} [http://www.hort.purdue.edu/newcrop/cropfactsheets/pea.html ''{{langue|en|Pisum sativum fact sheet, Center for New Crops & Plant Products}}''], [[université Purdue]].</ref>. |

||

[[Fichier:Pois-feuilles.svg|thumb|Feuilles de pois : <br |

[[Fichier:Pois-feuilles.svg|thumb|Feuilles de pois : <br>1 : type normal, <br>2 : type 'afila' sans folioles.]] |

||

Les [[feuille]]s, opposées, sont composées d'une à quatre paires de [[foliole]]s sessiles, opposées et terminées par une [[vrille (botanique)|vrille]] simple ou ramifiée. |

Les [[feuille]]s, opposées, sont composées d'une à quatre paires de [[foliole]]s sessiles, opposées et terminées par une [[vrille (botanique)|vrille]] simple ou ramifiée. |

||

Les folioles sont entières, obovales, et ont de {{unité/2|1.5|à=6|cm}} de longueur. Chez certaines variétés, elles sont partiellement transformées en vrilles. Chez les variétés de type 'afila', toutes les folioles sont remplacées par des vrilles, les fonctions foliaires ([[photosynthèse]]) étant alors assurées par les [[stipule]]s. Inversement chez les variétés de type 'acacia', les vrilles sont transformées en folioles. |

Les folioles sont entières, obovales, et ont de {{unité/2|1.5|à=6|cm}} de longueur. Chez certaines variétés, elles sont partiellement transformées en vrilles. Chez les variétés de type 'afila', toutes les folioles sont remplacées par des vrilles, les fonctions foliaires ([[photosynthèse]]) étant alors assurées par les [[stipule]]s. Inversement chez les variétés de type 'acacia', les vrilles sont transformées en folioles. |

||

| Ligne 52 : | Ligne 59 : | ||

La [[formule florale]] est donc 5S 5P 10E 1C (formule simplifiée) ou '''•|•''' S(5) P5 E(9)+1 C{{Souligner|1}} (formule complète)<ref>Alice Raynal-Roques, ''La botanique redécouverte'', Belin / INRA éditions, 1994 {{ISBN|2-7011-1610-4}} ; {{p.|337}}.</ref>. |

La [[formule florale]] est donc 5S 5P 10E 1C (formule simplifiée) ou '''•|•''' S(5) P5 E(9)+1 C{{Souligner|1}} (formule complète)<ref>Alice Raynal-Roques, ''La botanique redécouverte'', Belin / INRA éditions, 1994 {{ISBN|2-7011-1610-4}} ; {{p.|337}}.</ref>. |

||

Les fleurs étant fermées ([[cléistogamie]]), la fécondation est principalement [[autogame]] avec moins de 1 % d'[[allofécondation]], la pollinisation intervenant avant l'épanouissement complet de la fleur. Ce caractère facilite la sélection de [[lignée pure|lignées pures]] et le maintien de variétés stables mais complique l’obtention de nouveaux hybrides. Toutefois certains insectes [[hyménoptères]], tels les [[Megachile|mégachiles]], sont capables de pénétrer dans les fleurs et de provoquer des pollinisations croisées<ref>Roger Cousin, ''Le pois'', in Michel Pitrat et Claude Foury, coord., ''Histoires de légumes des origines au {{s-|XXI |

Les fleurs étant fermées ([[cléistogamie]]), la fécondation est principalement [[autogame]] avec moins de 1 % d'[[allofécondation]], la pollinisation intervenant avant l'épanouissement complet de la fleur. Ce caractère facilite la sélection de [[lignée pure|lignées pures]] et le maintien de variétés stables mais complique l’obtention de nouveaux hybrides. Toutefois certains insectes [[hyménoptères]], tels les [[Megachile|mégachiles]], sont capables de pénétrer dans les fleurs et de provoquer des pollinisations croisées<ref>Roger Cousin, ''Le pois'', in Michel Pitrat et Claude Foury, coord., ''Histoires de légumes des origines au {{s-|XXI}}'', INRA éditions, {{ISBN|2-7380-1066-0}}, {{p.|349-377}}.</ref>. |

||

Le [[fruit (botanique)|fruit]] est une [[gousse]] déhiscente bivalve, appelée aussi cosse, de {{unité/2|4|à=15|cm}} de long, contenant de {{unité/2|2|à=10|[[graine]]s}} rarement plus. Elles sont rondes lisses ou anguleuses, de {{unité/2|5|à=8|mm}} de diamètre. Ces gousses présentent des variations morphologiques selon les variétés ; leur forme générale est droite ou plus ou moins arquée, leur extrémité plus ou moins effilée ou tronquée. Elles comportent généralement une membrane sclérifiée, le parchemin, qui est absente chez les variétés de type « mangetout ». Leur couleur est généralement verte, parfois violette. |

Le [[fruit (botanique)|fruit]] est une [[gousse]] déhiscente bivalve, appelée aussi cosse, de {{unité/2|4|à=15|cm}} de long, contenant de {{unité/2|2|à=10|[[graine]]s}} rarement plus. Elles sont rondes lisses ou anguleuses, de {{unité/2|5|à=8|mm}} de diamètre. Ces gousses présentent des variations morphologiques selon les variétés ; leur forme générale est droite ou plus ou moins arquée, leur extrémité plus ou moins effilée ou tronquée. Elles comportent généralement une membrane sclérifiée, le parchemin, qui est absente chez les variétés de type « mangetout ». Leur couleur est généralement verte, parfois violette. |

||

[[Fichier:NCI peas in pod.jpg|thumb|Graines de pois dans leur gousse.]] |

[[Fichier:NCI peas in pod.jpg|thumb|Graines de pois dans leur gousse.]] |

||

[[ |

[[Fichier:Pisum sativum MHNT.BOT.2010.12.9.jpg|thumb|''Pisum sativum'' - [[Muséum de Toulouse]].]] |

||

[[Fichier:Pisa6 001 php.jpg|thumb|Graines de pois.]] |

[[Fichier:Pisa6 001 php.jpg|thumb|Graines de pois.]] |

||

[[Fichier:Kreukerwt Kelvedon Wonder.jpg|thumb|Graines ridées, cultivar 'Merveille de Kelvedon'.]] |

[[Fichier:Kreukerwt Kelvedon Wonder.jpg|thumb|Graines ridées, cultivar 'Merveille de Kelvedon'.]] |

||

| Ligne 67 : | Ligne 74 : | ||

La [[germination]] des pois est « [[Germination#Types de germination|hypogée]] ». |

La [[germination]] des pois est « [[Germination#Types de germination|hypogée]] ». |

||

Les cotylédons contiennent des substances de réserve, en moyenne 50 % d'[[amidon]] et jusqu'à 25 % de protéines (chez le [[pois protéagineux]]). L'amidon est constitué d'[[amylose]] et d'[[amylopectine]] en proportions variables : plus d'amylopectine chez les variétés à graines lisses et plus d'amylose chez celles à graines ridées, qui contiennent par ailleurs plus de sucres (voir le paragraphe [[ |

Les cotylédons contiennent des substances de réserve, en moyenne 50 % d'[[amidon]] et jusqu'à 25 % de protéines (chez le [[pois protéagineux]]). L'amidon est constitué d'[[amylose]] et d'[[amylopectine]] en proportions variables : plus d'amylopectine chez les variétés à graines lisses et plus d'amylose chez celles à graines ridées, qui contiennent par ailleurs plus de sucres (voir le paragraphe [[#Composition et valeur nutritive|Composition et valeur nutritive]])<ref>Claude Chaux et Claude Foury, ''Productions légumières {{nobr|tome 3}} : légumineuses potagères, légumes fruits'', Lavoisier Tec&Doc, 1994, {{ISBN|2-85206-975-X}} {{p.|27}}.</ref>. La partie protéique est constituée essentiellement de trois fractions protéiques solubles : les [[albumine]]s, les [[viciline]]s et les [[conviciline]]s, et la [[légumine]]. La fraction des albumines contient, en faible teneur, diverses protéines [[enzyme|enzymatiques]] biologiquement actives : [[lipoxygénase]]s, [[lectine]]s, inhibiteurs de [[protéase]]s<ref>{{lien web|url=http://www.jle.com/fr/revues/agro_biotech/ocl/e-docs/00/03/35/05/article.md|auteur=David Page, Gérard Duc|éditeur=URGAP, INRA, Dijon|titre=La graine de pois, une source de protéines prometteuse|site=John Libbey Eurotext|consulté le=15 septembre 2009}}.</ref>. |

||

| ⚫ | Le [[génome]] du pois comprend sept paires de [[chromosome]]s (2n=14)<ref>{{lien web|langue=en |

||

=== Écologie === |

=== Écologie === |

||

==== Températures ==== |

|||

Le pois cultivé est une plante de [[climat tempéré]] frais et relativement humide. Il est moins sensible au froid que le haricot et peut germer à partir de {{nobr|+{{tmp|5|°C}}}}. |

Le pois cultivé est une plante de [[climat tempéré]] frais et relativement humide. Il est moins sensible au froid que le haricot et peut germer à partir de {{nobr|+{{tmp|5|°C}}}}. |

||

Les jeunes plants (avant le stade de floraison) peuvent supporter le gel, mais les fleurs peuvent être détruites par le froid à partir de {{unité|-3.5|°C}} et les nœuds végétatifs à partir de {{tmp|-6|°C}}. |

Les jeunes plants (avant le stade de floraison) peuvent supporter le gel, mais les fleurs peuvent être détruites par le froid à partir de {{unité|-3.5|°C}} et les nœuds végétatifs à partir de {{tmp|-6|°C}}. |

||

La température moyenne optimale de croissance se situe entre {{tmp|15|°C}} et {{tmp|19|°C}}. Au-delà de {{tmp|27|°C}}, la végétation et la pollinisation risquent d'être affectées. |

La température moyenne optimale de croissance se situe entre {{tmp|15|°C}} et {{tmp|19|°C}}. Au-delà de {{tmp|27|°C}}, la végétation et la pollinisation risquent d'être affectées. |

||

==== Pluviométrie ==== |

|||

La pluviométrie idéale se situe entre {{unité/2|800|et=1000|mm}} par an. |

|||

==== Photopériodisme ==== |

|||

Le pois est légèrement sensible à la [[photopériode]], les jours longs favorisant la floraison. |

|||

==== Sols ==== |

|||

Le pois s'accommode de tous les types de [[sol (pédologie)|sols]] sous réserve qu'ils soient bien drainés et qu'ils offrent une bonne capacité de rétention en eau. |

|||

Le [[potentiel hydrogène|pH]] optimal se situe entre 5,5 et 7,0. |

Le [[potentiel hydrogène|pH]] optimal se situe entre 5,5 et 7,0. |

||

| Ligne 92 : | Ligne 97 : | ||

L'espèce ''Pisum sativum'' présente une très grande [[diversité génétique]] qui se manifeste dans les nombreuses variations des caractères morphologiques des fleurs, des feuilles, des tiges, des gousses et des graines, ce qui a motivé diverses classifications des formes intraspécifiques. |

L'espèce ''Pisum sativum'' présente une très grande [[diversité génétique]] qui se manifeste dans les nombreuses variations des caractères morphologiques des fleurs, des feuilles, des tiges, des gousses et des graines, ce qui a motivé diverses classifications des formes intraspécifiques. |

||

Les principales sous-espèces et variétés sont les suivantes<ref>{{en}} [http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:2342232726595666::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:pisum%20sativum%2C7_acceptmf%2C%2C ''Pisum sativum'' et ses sous-espèces sur {{ |

Les principales sous-espèces et variétés sont les suivantes<ref>{{en}} [http://mansfeld.ipk-gatersleben.de/pls/htmldb_pgrc/f?p=185:45:2342232726595666::NO::P7_BOTNAME,P7_DB_CHECKBOX1,P7_DB_CHECKBOX2,P7_DB_CHECKBOX4:pisum%20sativum%2C7_acceptmf%2C%2C ''Pisum sativum'' et ses sous-espèces sur {{langue|en|Mansfeld's World Database of Agricultural and Horticultural Crops}}].</ref>{{,}}<ref>{{en}} {{lien brisé|url=http://www.ars-grin.gov/~sbmljw/cgi-bin/taxon.pl?300472|titre=''Pisum sativum'' et ses sous-espèces sur {{langue|en|Germplasm Resources Information Network (GRIN)}}}}</ref> : |

||

* ''Pisum sativum'' L. subsp. ''elatius'' (Steven ex M. Bieb.) Asch. & Graebn. : c'est la forme sauvage des actuels pois cultivés, originaire de la partie orientale du [[Méditerranée|Bassin méditerranéen]], jusqu'au [[Caucase]], à l'[[Iran]] et au [[Turkménistan]], à laquelle se rattache la variété ''pumilio'' |

* ''Pisum sativum'' L. subsp. ''elatius'' (Steven ex M. Bieb.) Asch. & Graebn. : c'est la forme sauvage des actuels pois cultivés, originaire de la partie orientale du [[Méditerranée|Bassin méditerranéen]], jusqu'au [[Caucase]], à l'[[Iran]] et au [[Turkménistan]], à laquelle se rattache la variété ''pumilio'' ; |

||

** |

**''Pisum sativum'' L. subsp. ''elatius'' (Steven ex M. Bieb.) Asch. & Graebn. var. ''pumilio'' Meikle (syn. ''Pisum sativum'' subsp. ''syriacum'' Berger) : sous-espèce la plus [[xérophyte]], présente dans la végétation des prairies sèches et des forêts de chênes du [[Proche-Orient|Proche]] et du [[Moyen-Orient]], de [[île de Chypre|Chypre]] et de Turquie jusqu'à la Trancauscasie, l'Irak et le Nord et l'Ouest de l'Iran ; |

||

* ''Pisum sativum'' subsp. ''transcaucasicum'' Govorov : forme cultivée dans le Nord du Caucase et dans la partie centrale des montagnes transcaucasiennes |

* ''Pisum sativum'' subsp. ''transcaucasicum'' Govorov : forme cultivée dans le Nord du Caucase et dans la partie centrale des montagnes transcaucasiennes ; |

||

* ''Pisum sativum'' L. subsp. ''abyssinicum'' (A. Braun) Govorov : le pois d'Abyssinie est une forme cultivée en [[Éthiopie]] et au Yémen. Il ne présente qu'une seule paire de folioles, des fleurs violet-rouge, des graines luisantes à hile noir<ref>{{en}} [http://www.ibc-et.org/ibc/pubn/files/First_Report_on_PGRFA_Ethiopia.pdf {{ |

* ''Pisum sativum'' L. subsp. ''abyssinicum'' (A. Braun) Govorov : le pois d'Abyssinie est une forme cultivée en [[Éthiopie]] et au Yémen. Il ne présente qu'une seule paire de folioles, des fleurs violet-rouge, des graines luisantes à hile noir<ref>{{en}} [http://www.ibc-et.org/ibc/pubn/files/First_Report_on_PGRFA_Ethiopia.pdf {{langue|en|Ethiopia, Country report to the FAO international technical conference on plant genetic resources, Addis Abeba, April 1995, {{p.|17}}}}{{pdf}}]</ref> ; |

||

[[Fichier:Wild beans z01.jpg|thumb|Pois 'Roveja', cultivar traditionnel italien de ''Pisum sativum'' subsp ''sativum'' var ''arvense'' L.]] |

[[Fichier:Wild beans z01.jpg|thumb|Pois 'Roveja', cultivar traditionnel italien de ''Pisum sativum'' subsp ''sativum'' var ''arvense'' L.]] |

||

* ''Pisum sativum'' subsp. ''asiaticum'' Govorov : cette forme est cultivée du Proche et du Moyen-Orient, jusqu'à la [[Mongolie]], au Nord-Ouest de la [[République populaire de Chine|Chine]], au [[Tibet]] et au Nord de l'[[Inde]], ainsi qu'en [[Égypte]]. Les graines sont consommées et servent, ainsi que la plante entière, à nourrir les animaux |

* ''Pisum sativum'' subsp. ''asiaticum'' Govorov : cette forme est cultivée du Proche et du Moyen-Orient, jusqu'à la [[Mongolie]], au Nord-Ouest de la [[République populaire de Chine|Chine]], au [[Tibet]] et au Nord de l'[[Inde]], ainsi qu'en [[Égypte]]. Les graines sont consommées et servent, ainsi que la plante entière, à nourrir les animaux ; |

||

* ''Pisum sativum'' L. subsp. ''sativum'' : c'est la sous-espèce la plus importante actuellement ; elle dérive par la [[domestication]] de la forme ''Pisum sativum'' subsp. ''elatius''. Elle compte trois variétés principales et d'innombrables [[cultivar]]s (voir le paragraphe « Variétés cultivées » plus bas): |

* ''Pisum sativum'' L. subsp. ''sativum'' : c'est la sous-espèce la plus importante actuellement ; elle dérive par la [[domestication]] de la forme ''Pisum sativum'' subsp. ''elatius''. Elle compte trois variétés principales et d'innombrables [[cultivar]]s (voir le paragraphe « Variétés cultivées » plus bas) : |

||

** |

**''Pisum sativum'' L. subsp. ''sativum'' var. ''arvense'' (L.) Poir. : [[pois protéagineux]], pois fourrager ou pois des champs, |

||

** ''Pisum sativum'' L. subsp. ''sativum'' var. ''sativum'' : [[petit pois]], pois potager ou pois des jardins |

** ''Pisum sativum'' L. subsp. ''sativum'' var. ''sativum'' : [[petit pois]], pois potager ou pois des jardins, |

||

** ''Pisum sativum'' L. subsp. ''sativum'' var. ''macrocarpon'' : pois mangetout, et pois croquetout (mangetouts charnus). |

** ''Pisum sativum'' L. subsp. ''sativum'' var. ''macrocarpon'' : pois mangetout, et pois croquetout (mangetouts charnus). Le pois mangetout (gousse ordinairement plate, sans parchemin) est la forme la plus consommée en Chine et au Japon<ref name="Michel Chauvet">{{ouvrage|auteur=Michel Chauvet|titre=Encyclopédie des plantes alimentaires|éditeur=Belin|date=2010|ISBN=978-2-7011-5971-3|passage=408}}.</ref>. |

||

Cette classification purement botanique est la plus commune bien que la classification par groupe de cultivars soit plus pertinente d'un point de vue agricole. |

Cette classification purement botanique est la plus commune bien que la classification par groupe de cultivars soit plus pertinente d'un point de vue agricole. |

||

| Ligne 108 : | Ligne 113 : | ||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

=== Préhistoire et Antiquité === |

=== Préhistoire et Antiquité === |

||

Le pois est une plante très anciennement cultivée dans l'Ancien monde puisque sa culture a vraisemblablement commencé il y a environ {{nombre|8000|ans}} dans la région du [[Croissant fertile]], dans le même processus que certaines céréales ([[blé]], [[orge commune|orge]]) et d'autres légumineuses ([[vesce]], [[Lentille cultivée|lentille]]). On a découvert dans des sites archéologiques du [[Néolithique]] de la [[Grèce]] à l'[[Irak]] entre {{unité/2|7500|et=5000|ans}} avant |

Le pois est une plante très anciennement cultivée dans l'Ancien monde puisque sa culture a vraisemblablement commencé il y a environ {{nombre|8000|ans}} dans la région du [[Croissant fertile]], dans le même processus que certaines céréales ([[blé]], [[orge commune|orge]]) et d'autres légumineuses ([[vesce]], [[Lentille cultivée|lentille]])<ref name="quae">{{Ouvrage|lang= fr |auteur= Éric Birlouez |titre= Petite et grande histoire des légumes |éditeur= [[Éditions Quæ|Quæ]] |collection= Carnets de sciences |année= 2020 |pages= 175 |isbn= 978-2-7592-3196-6 |présentation en ligne= https://www.quae.com/produit/1648/9782759231973/petite-et-grande-histoire-des-legumes |partie= Une fabuleuse diversité |titre chapitre= Les légumes à cosse : un exemple, le petit pois |passage= 95-97 }}.</ref>. On a découvert dans des sites archéologiques du [[Néolithique]] de la [[Grèce]] à l'[[Irak]] entre {{unité/2|7500|et=5000|ans}} [[avant l'ère commune|av. EC]]<ref name="pitrat"/>, ou encore à [[La Marmotta]] en Italie centrale pour le [[VIe millénaire av. J.-C.|VI{{e}} millénaire av. EC]]<ref>{{article |libellé= Gibaja ''et al.'' 2024 |lang= en |auteur1= Juan F. Gibaja |auteur2= Mario Mineo |auteur3= Francisco Javier Santos |auteur4= Berta Morell |auteur5= Laura Caruso-Fermé |auteur6= Gerard Remolins |auteur7= Alba Masclans |auteur8= Niccolò Mazzucco |titre= The first Neolithic boats in the Mediterranean: The settlement of La Marmotta (Anguillara Sabazia, Lazio, Italy) |périodique= PLoS ONE |vol= 19 |numéro= 3 |mois= 20 mars |année= 2024 |pages= |lire en ligne= https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0299765 |format électronique= sur ''journals.plos.org'' |consulté le= 03/2024 }}.</ref>, des restes provenant soit de plantes de cueillette, soit de plantes domestiquées. Par la suite, sa culture s'est diffusée vers l'ouest ([[Europe]]) et vers l'est ([[Inde]]). On en trouve trace notamment dans le [[site archéologique de Troie]], en Europe centrale (vers {{nombre|-4000|ans}}), en Europe occidentale et en Inde (vers {{nombre|-2000|ans}})<ref name="pitrat">Michel Pitrat et Claude Foury, coord., ''Histoire de légumes des origines à l'orée du {{s-|XXI}}'', INRA éditions, 2003, {{ISBN|2-7380-1066-0}} {{p.|350-351}}.</ref>. Des restes de pois ont été retrouvés notamment dans des [[wikt:palafitte|habitats lacustres]] du début de l'[[âge du bronze]] en [[Suisse]] et en France ([[lac du Bourget]])<ref>[http://www.inra.fr/dpenv/cousis08.htm Roger Cousin, ''Le pois : variabilité, objectifs de sélection''], Le Courrier de l'environnement de l'INRA, 1996.</ref>. |

||

{| |

{|class="wikitable" style="text-align:left; width:99%;" |

||

|+ '''Sites archéologiques du Proche-Orient et des Balkans<br |

|+ '''Sites archéologiques du Proche-Orient et des Balkans<br>où l'on a trouvé des restes de pois'''<ref>J. R. Harlan, ''Les Plantes cultivées et l'homme'', AGCT/CILF/PUF, 1987, {{ISBN|2-85319-188-5}}, {{p.|224-225}}.</ref> |

||

! scope = col |

! scope = col|Sites |

||

! scope = col |

! scope = col|Pays |

||

! scope = col |

! scope = col|Période |

||

! scope = col |

! scope = col|Autres espèces présentes |

||

|- |

|- |

||

| |

|Çayönü||Turquie||-7500 -6500||[[engrain]], [[amidonnier]], [[Lentille cultivée|lentille]], [[vesce]], [[Lin cultivé|lin]] |

||

|-{{Ligne grise}} |

|-{{Ligne grise}} |

||

| |

|[[Jéricho]] Néolithique <br>avant poterie||Cisjordanie||vers -7000||engrain, amidonnier, orge à deux rangs mondée, lentille, vesce |

||

|- |

|- |

||

| |

|[[Jarmo (site archéologique)|Jarmo]]||Irak||-6750||engrain, amidonnier, orge à deux rangs mondée, lentille, vesce |

||

|-{{Ligne grise}} |

|-{{Ligne grise}} |

||

| |

|[[Çatal Hüyük]], {{VI}}-{{II}}||Turquie||-5850 -5600||engrain, amidonnier, blé tendre, orge à deux rangs mondée, vesce |

||

|- |

|- |

||

| |

|Hacilar||Turquie||vers -7000||engrain spontané, amidonnier, orge à six rangs nue, lentille, vesce |

||

|-{{Ligne grise}} |

|-{{Ligne grise}} |

||

| |

|Can Hassan Néolithique supérieur||Turquie||vers -5250||orge à six rangs mondée |

||

|- |

|- |

||

| |

|Ghediki||Grèce (Thessalie)||vers -6000 -5000||engrain, amidonnier, orge à deux rangs mondée, orge à deux rangs nue, lentille, vesce |

||

|-{{Ligne grise}} |

|-{{Ligne grise}} |

||

| |

|Sesklo||Grèce (Thessalie)||vers -6000 -5000||amidonnier, orge à deux rangs mondée |

||

|} |

|} |

||

Le pois était cultivé dans l'Antiquité par les Grecs et les Romains. Il est notamment cité par [[Théophraste]] dans son ''[[Historia Plantarum (Théophraste)|Histoire des Plantes]]'' au |

Le pois était cultivé dans l'Antiquité par les Grecs et les Romains. Il est notamment cité par [[Théophraste]] dans son ''[[Historia Plantarum (Théophraste)|Histoire des Plantes]]'' au [[IIIe siècle av. J.-C.|III{{e}} s. av. EC]], puis par [[Columelle]] (''{{langue|la|De re rustica}}'') et [[Pline l'Ancien|Pline]] dans son ''[[Histoire naturelle (Pline l'Ancien)|Histoire naturelle]]'' écrite vers l'{{nobr|an 77}} de notre ère. Selon Columelle, le pois était semé, comme les autres légumineuses, à l'équinoxe d'automne, en « terre meuble et légère<ref>Columelle, ''De l'Agriculture'' {{nobr|Livre {{II}}}}, {{X}}, [[s:De l’agriculture/2#Quel terrain convient à chaque légume.|sur Wikisource]].</ref> ». |

||

=== Du Moyen Âge au {{s-|XVIII |

=== Du Moyen Âge au {{s-|XVIII}} === |

||

Vers l'an 800, sous [[Charlemagne]], le pois est cité sous le nom de ''pisos mauriscos<ref>[http://www.encyclopedie-universelle.com/abbaye-capitulaire-de-villis-latin.html Capitulaire De Villis, texte latin], encyclopedie-universelle.com.</ref>'' parmi les [[plante potagère|plantes potagères]] recommandées dans le [[capitulaire De Villis]]. |

Vers l'an 800, sous [[Charlemagne]], le pois est cité sous le nom de ''pisos mauriscos<ref>[http://www.encyclopedie-universelle.com/abbaye-capitulaire-de-villis-latin.html Capitulaire De Villis, texte latin], encyclopedie-universelle.com.</ref>'' parmi les [[plante potagère|plantes potagères]] recommandées dans le [[capitulaire De Villis]]. |

||

Les pois secs, faciles à conserver, constituent tout au long du [[Moyen Âge]] l'une des principales ressources alimentaires des classes pauvres. Ils sont souvent cuisinés avec du [[lard]]. |

Les pois secs, faciles à conserver, constituent tout au long du [[Moyen Âge]] l'une des principales ressources alimentaires des classes pauvres<ref name="quae"/>. Ils sont souvent cuisinés en purée<ref name="quae"/> ou avec du [[lard]]. |

||

Un vieux quatrain paysan rappelle leur importance : |

Un vieux quatrain paysan rappelle leur importance : |

||

{{Citation bloc|Qui a des pois et du pain d’orge,<br |

{{Citation bloc|Qui a des pois et du pain d’orge,<br>Du lard et du vin pour sa gorge, <br>Qui a cinq sous et ne doit rien,<br>Il se peut dire qu’il est bien<ref>{{Ouvrage|prénom1=Jean-Marie|nom1=Pelt|titre=Des légumes|éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]]|année=1993|passage=167|isbn=2-213-03034-0}}.</ref>.}} |

||

Dans le ''[[Viandier de Taillevent]]'', qui remonterait au {{s-|XIII |

Dans le ''[[Viandier de Taillevent]]'', qui remonterait au {{s-|XIII}}, se trouve la recette de la ''crétonnée de pois nouveaux''<ref> |

||

{{lien web|url=http://www.diachronie.be/lexique/textes/14e/1380-nationale.html |

{{lien web|url=http://www.diachronie.be/lexique/textes/14e/1380-nationale.html|titre=Le Viandier du manuscrit de la Bibliothèque nationale d'après l'édition de T. Scully|éditeur=Diachronie.be (gastronomie historique)|consulté le=5 août 2009}}.</ref>, [[potée]] épaisse aux pois ; cependant, les « pois nouveaux » dont il est question ne seraient pas encore les « petits pois ». |

||

L'introduction du pois dans le Nouveau Monde a été faite pour la première fois à [[République dominicaine|Saint-Domingue]] par [[Christophe Colomb]] lors de son premier voyage en Amérique. |

L'introduction du pois dans le Nouveau Monde a été faite pour la première fois à [[République dominicaine|Saint-Domingue]] par [[Christophe Colomb]] lors de son premier voyage en Amérique. |

||

La consommation des gousses entières (pois mangetout ou pois gourmand) est attestée depuis le {{s-|XVI |

La consommation des gousses entières (pois mangetout ou pois gourmand) est attestée depuis le {{s-|XVI}} aux [[Pays-Bas]] et en France<ref name="protabase">C.-M. Messiaen, A.A. Seif, M. Jarso et G. Keneni, «[http://database.prota.org/recherche.htm '' '''Pisum sativum L.''' Fiche de Protabase''] », dans [[Prota]], M. Brink et G. Belay, 2006.</ref>. Le mangetout est mentionné par [[Jean Ruel]] dans son ouvrage ''{{langue|la|De Natura Stirpium libri tres}}'' publié en 1536<ref name="Bois">Désiré Bois, ''Les Plantes alimentaires chez tous les peuples et à travers les âges, Phanérogames légumières'', Paul Lechevallier, Paris, 1927 (réimpression par les éditions Comedit en 1995), {{p.|110}}.</ref>. |

||

La consommation du [[petit pois]] (grain vert frais) commence en Italie à la cour des Medicis (''piselli novelli'') et est introduite en France lorsque [[Catherine de Médicis]] épouse [[Henri II (roi de France)]]<ref>{{Lien web|langue=en|titre=The Garden Pea|url=https://h2g2.com/edited_entry/A6257865|site=h2g2 |

La consommation du [[petit pois]] (grain vert frais) commence en Italie à la cour des Medicis (''piselli novelli'') et est introduite en France lorsque [[Catherine de Médicis]] épouse [[Henri II (roi de France)]]<ref>{{Lien web|langue=en|titre=The Garden Pea|url=https://h2g2.com/edited_entry/A6257865|site=h2g2|date=17 mai 2016|consulté le=29 mai 2019}}</ref>. Elle s'est développée en France à l'époque de {{monarque|Louis|XIV|de France|pays=non}}<ref name="quae"/>. C'est le {{date|18 janvier 1660}} que le sieur Audiger (ou Audiguier), officier de bouche de la comtesse de Soissons, présenta à la cour du roi {{monarque-|Louis|XIV}}, des pois verts en gousse rapportés d'Italie<ref name="quae"/>{{,}}<ref name="Toussaint-Samat">Maguelonne Toussaint-Samat, ''Histoire naturelle et morale de la nourriture'', Bordas, collection Cultures, 1987 {{ISBN|2-04-016370-0}}, {{p.|43}}.</ref>. Ils furent écossés et préparés à la française pour le roi, la reine et le cardinal et ce fut le départ d'une mode qui fit fureur à la Cour, flattée par la précocité du produit. [[Madame de Sévigné]] écrira plus tard, en {{date|mai 1696}} : {{Citation bloc|Le chapitre des pois dure toujours : l'impatience d'en manger, le plaisir d'en avoir mangé, et la joie d'en manger encore, sont les trois points que nos princes traitent depuis quatre jours. Il y a des dames qui après avoir soupé avec le roi, et bien soupé, trouvent des pois chez elles pour manger avant de se coucher, au risque d'une indigestion : c'est une mode, une fureur, et l'une suit l'autre<ref>rapporté par Antoine Furetière, ''Le Roman bourgeois'', P. Jannet libraire, Paris, 1854, {{p.|167}}.</ref>.}} |

||

Au {{s-|XVIII |

Au {{s-|XVIII}}, le poète irlandais [[Oliver Goldsmith]], qui voyagea à plusieurs reprises en France, s'en prit à la cuisson des petits pois « à la française », qu'il accusait dans ses lettres de toxicité<ref name="Toussaint-Samat"/>. |

||

=== Depuis le {{s-|XIX |

=== Depuis le {{s-|XIX}} === |

||

[[Thomas Jefferson]], qui fut le troisième président des États-Unis, de 1801 à 1809, passionné de sciences et en particulier d'agronomie, s'intéressa beaucoup à la viticulture, mais aussi aux petits pois. Il en cultiva de nombreuses variétés dont il cherchait à améliorer la précocité dans son domaine de [[Monticello (Virginie)|Monticello]]<ref>{{lien web|langue=en |

[[Thomas Jefferson]], qui fut le troisième président des États-Unis, de 1801 à 1809, passionné de sciences et en particulier d'agronomie, s'intéressa beaucoup à la viticulture, mais aussi aux petits pois. Il en cultiva de nombreuses variétés dont il cherchait à améliorer la précocité dans son domaine de [[Monticello (Virginie)|Monticello]]<ref>{{lien web|langue=en|url=http://www.monticello.org/gardens/vegetable/science_gardener.html|titre={{langue|en|Jefferson: the Scientist and Gardener}}|site=monticello.org|éditeur=Jefferson's Monticello}}.</ref>. |

||

Au cours du {{s-|XIX |

Au cours du {{s-|XIX}}, la vogue des petits pois se répandit en France et le nombre de variétés s'accrut. Denaiffe et fils, sélectionneurs, en recenseront environ 250 dans leur ouvrage sur ''les pois potagers'' publié en 1906. Cette citation attribuée à [[Gustave Flaubert]], qui élevait des canards, témoigne de cet engouement. Il avait coutume de s'écrier quand ses volatiles devenaient par trop bruyants : {{citation|Il me semble qu'il est temps d'écosser les petits pois<ref>Daniel Meiller et Paul Vannier, ''Le Grand Livre des fruits et légumes, histoire, culture et usage'', Éditions la Manufacture, 1991, {{ISBN|2-7377-0291-7}}, {{p.|248}}.</ref>}}. |

||

Vers la fin du {{s-|XIX |

Vers la fin du {{s-|XIX}}, se développe la production des « pois cassés », pois secs dont le [[tégument (botanique)|tégument]], relativement indigeste, a été retiré par abrasion<ref name="Toussaint-Samat"/>. |

||

Depuis le début du {{s-|XX |

Depuis le début du {{s-|XX}}, la production des petits pois s'industrialise dans les pays occidentaux (Europe, Amérique du Nord) grâce au développement de l’[[appertisation]] en bocal ou [[boite de conserve]] et de la surgélation. Ce mouvement s'accompagne de la culture en plein champ qui se mécanise rapidement. |

||

Dans les {{nobr|[[années 1920]]}}, un inventeur américain, [[Clarence Birdseye]], fondateur de la société ''{{ |

Dans les {{nobr|[[années 1920]]}}, un inventeur américain, [[Clarence Birdseye]], fondateur de la société ''{{langue|en|General Seafood}}'', produit les premiers petits pois surgelés<ref>{{lien web|langue=en|auteur={{langue|en|Galaxy Babe}}|url=http://www.bbc.co.uk/dna/h2g2/A6257865|titre={{langue|en|The Garden Pea}}|site=bbc.co.uk|éditeur=[[H2G2 (site web)|H2G2]]|date={{1er|décembre}} 2005}}.</ref>. |

||

[[Fichier:JollyGreenGiantBlueEarthMN2006-05-20.JPG|thumb|upright=0.5|Statue du Géant Vert à {{ |

[[Fichier:JollyGreenGiantBlueEarthMN2006-05-20.JPG|thumb|upright=0.5|Statue du Géant Vert à {{langue|en|Blue Earth}}, Minnesota.]] |

||

En 1926, la société américaine ''{{ |

En 1926, la société américaine ''{{langue|en|Minnesota Valley Canning Company}}'', qui prendra par la suite le nom de ''{{langue|en|Green Giant}}'', crée la marque « [[Géant Vert]] » pour commercialiser des petits pois, plus grands que les petits pois habituels<ref>[http://www.geantvert.fr/ Site officiel du Géant Vert].</ref>. Cette marque, toujours utilisée, est devenue la propriété de {{langue|en|[[General Mills]]}}. La même année, en France, la société [[Bonduelle]], qui est devenue le numéro un en Europe des légumes en conserve, produit à l'[[usine Bonduelle de Renescure]] ([[Nord (département français)|Nord]]) ses premières boîtes de petits pois<ref>{{lien web|url=http://www.bonduelle.com/french/html/le_groupe/histoire_du_groupe.php?periode=1926|titre=Bonduelle, histoire du groupe, 1926-1946, les débuts de la conserverie}}.</ref>. |

||

À partir de 1979, un [[semencier]] américain, Rogers (filiale de [[Syngenta]]), commercialise, sous le nom de '{{ |

À partir de 1979, un [[semencier]] américain, Rogers (filiale de [[Syngenta]]), commercialise, sous le nom de '{{langue|en|sugar snap pea}}', un nouveau cultivar de la variété pois gourmand à gousse charnue dont le marché se développe aux États-Unis<ref>{{lien web|langue=en|url=http://www.rogersadvantage.com/company/eatingvegetables.asp|titre={{langue|en|A Snappy Development}}|éditeur=Rogers / [[Syngenta]]|consulté le=5 août 2009|site=rogersadvantage.com}}.</ref>. |

||

Ce type de pois était déjà connu dans le passé ; parmi les pois sans parchemin |

Ce type de pois était déjà connu dans le passé ; parmi les pois sans parchemin présenté par [[Vilmorin (compagnie)|Vilmorin-Andrieux]] dans ''Les Plantes potagères'' (première édition en 1883) figurait une variété appelée « pois beurre » aux gousses charnues dont l'épaisseur atteignait un demi-centimètre<ref>''Les plantes potagères - Description et culture des principaux légumes des climats tempérés'', Vilmorin-Andrieux, {{2e|édition}}, Paris, 1891, {{p.|523}}.</ref>. |

||

Le pois sec a connu un nouveau développement vers la fin du {{s-|XX |

Le pois sec a connu un nouveau développement vers la fin du {{s-|XX}}, orienté surtout vers l'alimentation animale, en Europe d'abord, puis au [[Canada]] et en [[Australie]] notamment. |

||

En Europe, notamment en France, la culture du [[pois protéagineux]] s'est fortement développée dans les {{nobr|années 1970-1980}} comme source de protéines pour l'[[alimentation animale]]. Le facteur déclencheur fut l'[[embargo]] décrété en 1973 par les États-Unis sur leurs exportations de [[tourteaux|tourteaux de soja]], qui mit en évidence la dépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis des importations de protéines d'origine végétale. |

En Europe, notamment en France, la culture du [[pois protéagineux]] s'est fortement développée dans les {{nobr|années 1970-1980}} comme source de protéines pour l'[[alimentation animale]]. Le facteur déclencheur fut l'[[embargo]] décrété en 1973 par les États-Unis sur leurs exportations de [[tourteaux|tourteaux de soja]], qui mit en évidence la dépendance stratégique de l'Europe vis-à-vis des importations de protéines d'origine végétale. |

||

| Ligne 178 : | Ligne 183 : | ||

En France, les surfaces cultivées sont ainsi passées de {{nombre|500|hectares}} en 1977 à {{nombre|500000|hectares}} en 1985. Depuis la fin des {{nobr|années 1990}}, les surfaces ensemencées en pois ont eu tendance à régresser du fait de la baisse relative des aides communautaires<ref>[http://138.102.82.2/agronomie/phytotechnie/pdf/pois.pdf Le pois protéagineux INA P-G – 2003{{Pdf}}].</ref>, et de la stagnation des rendements, jusqu'à atteindre {{nombre|100000|hectares}} en 2008. Instauré en 2009<ref>[http://www.unip.fr/uploads/media/unip_rapport_2011.pdf Rapport UNIP 2011{{pdf}}].</ref>, un « plan protéagineux » français de subventionnement spécifique a fait remonter la surface cultivée à {{nombre|182000|hectares}} en 2011. |

En France, les surfaces cultivées sont ainsi passées de {{nombre|500|hectares}} en 1977 à {{nombre|500000|hectares}} en 1985. Depuis la fin des {{nobr|années 1990}}, les surfaces ensemencées en pois ont eu tendance à régresser du fait de la baisse relative des aides communautaires<ref>[http://138.102.82.2/agronomie/phytotechnie/pdf/pois.pdf Le pois protéagineux INA P-G – 2003{{Pdf}}].</ref>, et de la stagnation des rendements, jusqu'à atteindre {{nombre|100000|hectares}} en 2008. Instauré en 2009<ref>[http://www.unip.fr/uploads/media/unip_rapport_2011.pdf Rapport UNIP 2011{{pdf}}].</ref>, un « plan protéagineux » français de subventionnement spécifique a fait remonter la surface cultivée à {{nombre|182000|hectares}} en 2011. |

||

Depuis le début des {{nobr|années 1990}}, le Canada, cherchant à diversifier ses productions agricoles, a doublé sa production de pois secs (cultivés principalement dans les provinces de [[Manitoba]], [[Saskatchewan]] et [[Alberta]]) dont il est devenu le premier producteur mondial et également le premier exportateur, notamment vers l'[[Inde]]<ref>{{lien web|langue=en |

Depuis le début des {{nobr|années 1990}}, le Canada, cherchant à diversifier ses productions agricoles, a doublé sa production de pois secs (cultivés principalement dans les provinces de [[Manitoba]], [[Saskatchewan]] et [[Alberta]]) dont il est devenu le premier producteur mondial et également le premier exportateur, notamment vers l'[[Inde]]<ref>{{lien web|langue=en|auteur=Mark Goodwin|url=http://www.pulsecanada.com/uploads/mW/M1/mWM1n1F4vcTC-z0PTbdjrA/Pea-Profile.PDF|format=pdf|titre={{langue|en|Crop Profile for Peas}}|site=pulsecanada.com|année=2003}}.</ref> - pour des débouchés en alimentation humaine essentiellement. |

||

En [[1998]], une [[Cartographique génétique|carte génétique]] consensuelle du pois est établie et validée par les résultats obtenus dans trois laboratoires différents<ref name="Guéguen"/>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en |

En [[1998]], une [[Cartographique génétique|carte génétique]] consensuelle du pois est établie et validée par les résultats obtenus dans trois laboratoires différents<ref name="Guéguen"/>{{,}}<ref>{{lien web|langue=en|url=http://hermes.bionet.nsc.ru/session/highlight?url=/pg/30/map.htm&words=genetic+map+&color=red|auteur=N.F. Weeden, T.H.N. Ellis, G.M. Timmerman-Vaughan, W.K. Swiecicki, S.M. Rozov et V.A. Berdnikov|titre={{langue|en|A consensus linkage map for Pisum sativum}}|année=1998|site=hermes.bionet.nsc.ru}}.</ref>. |

||

== Utilisations alimentaires == |

== Utilisations alimentaires == |

||

| Ligne 192 : | Ligne 197 : | ||

L'espèce ''Pisum sativum'' fournit plusieurs types d'[[aliment]]s tant pour l'homme que pour les animaux : |

L'espèce ''Pisum sativum'' fournit plusieurs types d'[[aliment]]s tant pour l'homme que pour les animaux : |

||

* les pois secs, c'est-à-dire les graines récoltées à maturité, constituent un [[légume sec]], et sont aussi données aux animaux domestiques soit telles quelles (volailles, oiseaux) soit sous forme de [[farine]]s (porcins, bovins) ; ces graines sont aussi une matière première pour l'industrie de transformation (amidonnerie, extraits protéiques) ; |

* les pois secs, c'est-à-dire les graines récoltées à maturité, constituent un [[légume sec]], et sont aussi données aux animaux domestiques soit telles quelles (volailles, oiseaux) soit sous forme de [[farine]]s (porcins, bovins) ; ces graines sont aussi une matière première pour l'industrie de transformation (amidonnerie, extraits protéiques) ; |

||

* les pois frais, soit sous forme de graines immatures, soit de gousses entières également immatures, sont un [[légume|légume frais]] (« petits pois », « pois mangetout » ou « pois gourmands ») ; |

* les pois frais, soit sous forme de graines immatures, soit de gousses entières également immatures, sont un [[légume|légume frais]] (« [[Petit pois|petits pois]] », « [[pois mangetout]] » ou « pois gourmands ») ; |

||

* les jeunes pousses feuillées sont aussi consommées en légume, particulièrement en Asie, ainsi que les [[graine germée|graines germées]] ; |

* les jeunes pousses feuillées sont aussi consommées en légume, particulièrement en Asie, ainsi que les [[graine germée|graines germées]] ; |

||

* la plante entière fournit un [[fourrage]] aux [[ruminant]]s, soit en sec, soit en vert, frais ou ensilé ; on utilise aussi à cet effet la « paille », c'est-à-dire les fanes restant sur le terrain après la récolte des gousses ou des graines. |

* la plante entière fournit un [[fourrage]] aux [[ruminant]]s, soit en sec, soit en vert, frais ou ensilé ; on utilise aussi à cet effet la « paille », c'est-à-dire les fanes restant sur le terrain après la récolte des gousses ou des graines. |

||

| Ligne 204 : | Ligne 209 : | ||

Frais ou secs, les pois ont en commun d'être des aliments riches en énergie et en protéines. |

Frais ou secs, les pois ont en commun d'être des aliments riches en énergie et en protéines. |

||

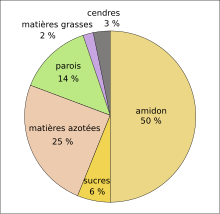

Les pois secs (12 % d'humidité) sont des [[féculent]]s, comparables à d'autres légumineuses (haricots secs, lentilles, fèves sèches, pois chiches), et aux céréales par leur valeur énergétique ({{unité|330|cal}}/{{unité|100|g}}). La partie glucidique des pois est formée essentiellement d'[[amidon]] (amylose et amylopectine en proportion variable selon les variétés) qui représente en moyenne 50 % de la graine, et de sucres (environ 6 %), comprenant du [[saccharose]] et des [[oligosaccharide]]s, dont le [[stachyose]], qui peuvent être responsables de phénomènes de [[flatulence]]. Comme toutes les graines de légumineuses, ils ont un [[index glycémique]] modéré, voisin de 32 (100 étant la valeur attribuée par convention au glucose). |

Les pois secs (12 % d'humidité) sont des [[féculent]]s, comparables à d'autres légumineuses (haricots secs, lentilles, fèves sèches, pois chiches), et aux céréales par leur [[valeur énergétique]] ({{unité|330|cal}}/{{unité|100|g}}). La partie glucidique des pois est formée essentiellement d'[[amidon]] (amylose et amylopectine en proportion variable selon les variétés) qui représente en moyenne 50 % de la graine, et de sucres (environ 6 %), comprenant du [[saccharose]] et des [[oligosaccharide]]s, dont le [[stachyose]], qui peuvent être responsables de phénomènes de [[flatulence]]. Comme toutes les graines de légumineuses, ils ont un [[index glycémique]] modéré, voisin de 32 (100 étant la valeur attribuée par convention au [[glucose]]). |

||

Ils sont aussi riches en [[protéine]]s. Celles-ci, à teneur élevée en [[lysine]], sont toutefois déficientes en certains [[acide aminé essentiel|acides aminés essentiels]] comme la [[méthionine]] et le [[tryptophane]]. En les associant avec des aliments à base de céréales (par exemple du pain), qui sont au contraire déficients en lysine, on obtient une bonne complémentarité. |

Ils sont aussi riches en [[protéine]]s. Celles-ci, à teneur élevée en [[lysine]], sont toutefois déficientes en certains [[acide aminé essentiel|acides aminés essentiels]] comme la [[méthionine]] et le [[tryptophane]]. En les associant avec des aliments à base de céréales (par exemple du pain), qui sont au contraire déficients en lysine, on obtient une bonne complémentarité. |

||

En alimentation animale, le pois fait partie des [[protéagineux|plantes protéagineuses]] et constitue l'une des « matières riches en protéines » (MRP) aux côtés d'autres produits ou sous-produits entrant dans la composition des rations animales, comme la fèverole, le lupin, la luzerne les tourteaux de soja, de colza, de tournesol{{etc.}} |

En alimentation animale, le pois fait partie des [[protéagineux|plantes protéagineuses]] et constitue l'une des « matières riches en protéines » (MRP) aux côtés d'autres produits ou sous-produits entrant dans la composition des rations animales, comme la fèverole, le lupin, la luzerne, les tourteaux de soja, de colza, de tournesol{{etc.}} |

||

Leur richesse en [[fibre alimentaire|fibres]] est considérée comme un atout en nutrition humaine, mais pas en nutrition animale car elles contrarient l'assimilation des protéines et de l'amidon par les animaux [[monogastriques]]. |

Leur richesse en [[fibre alimentaire|fibres]] est considérée comme un atout en nutrition humaine, mais pas en nutrition animale car elles contrarient l'assimilation des protéines et de l'amidon par les animaux [[monogastriques]]. |

||

Les pois sont une bonne source de [[sels minéraux|minéraux]], notamment [[potassium]], [[phosphore]], [[calcium]] et [[fer]], ainsi que de [[vitamine]]s B, notamment de [[Vitamine B9|folate]] ou vitamine B9 ({{unité|70|μg}}/{{unité|100|g}})<ref>{{lien web|url=http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/connaitre-les-legumes/atouts-nutritionnels-des-legumes/petit-pois.html |

Les pois sont une bonne source de [[sels minéraux|minéraux]], notamment [[potassium]], [[phosphore]], [[calcium]] et [[fer]], ainsi que de [[vitamine]]s B, notamment de [[Vitamine B9|folate]] ou vitamine B9 ({{unité|70|μg}}/{{unité|100|g}})<ref>{{lien web|url=http://www.fondation-louisbonduelle.org/france/fr/connaitre-les-legumes/atouts-nutritionnels-des-legumes/petit-pois.html|titre=Portraits de légumes, Petits pois|éditeur=Fondation Louis-Bonduelle|consulté le=22 août 2009}}.</ref>. Ils se distinguent également par leur très faible teneur en [[lipide|matières grasses]], moins de 2 %, majoritairement constituées d'acides gras insaturés ou polyinsaturés, et par l'absence de [[gluten]]. |

||

Les petits pois, plus riches en eau (74 %), n'apportent que {{unité|92|cal}}/{{unité|100|g}} (crus), mais sont plus énergétiques que la majorité des légumes verts. Ils sont plus riches en sucres solubles que les pois secs. Ils sont aussi intéressants pour leurs apports en lysine et en [[Fibre alimentaire|fibres]], composées en majorité d'[[hémicellulose]]s lorsqu'ils sont jeunes. |

Les petits pois, plus riches en eau (74 %), n'apportent que {{unité|92|cal}}/{{unité|100|g}} (crus), mais sont plus énergétiques que la majorité des légumes verts. Ils sont plus riches en sucres solubles que les pois secs. Ils sont aussi intéressants pour leurs apports en lysine et en [[Fibre alimentaire|fibres]], composées en majorité d'[[hémicellulose]]s lorsqu'ils sont jeunes. |

||

Les petits pois sont aussi une bonne source de [[vitamine C]] (acide ascorbique) avec {{unité|25|mg}}/{{unité|100|g}}. |

Les petits pois sont aussi une bonne source de [[vitamine C]] (acide ascorbique) avec {{unité|25|mg}}/{{unité|100|g}}. |

||

Les graines de pois secs contiennent divers facteurs antinutritionnels, notamment des facteurs antitrypsiques, des [[phytohémagglutinine]]s et des [[tanin]]s, en quantités toutefois nettement plus faibles que chez d'autres légumineuses comme le [[haricot]] ou le [[soja]]. Les tanins présents dans le tégument des graines donnent des pois de couleur brunes. Les variétés à graines vertes et jaunes ont un tégument sans tanins laissant voir par transparence la couleur des cotylédons, verts s'ils contiennent de la chlorophylle, jaune sinon. Les variétés à fleurs blanches sont très généralement sans tanins. Toutes les variétés de pois protéagineux sont à fleurs blanches. Les pois potagers sont à fleurs blanches lorsqu'ils |

Les graines de pois secs contiennent divers facteurs antinutritionnels, notamment des facteurs antitrypsiques, des [[phytohémagglutinine]]s et des [[tanin]]s, en quantités toutefois nettement plus faibles que chez d'autres légumineuses comme le [[haricot]] ou le [[soja]]. Les tanins présents dans le tégument des graines donnent des pois de couleur brunes. Les variétés à graines vertes et jaunes ont un tégument sans tanins laissant voir par transparence la couleur des cotylédons, verts s'ils contiennent de la chlorophylle, jaune sinon. Les variétés à fleurs blanches sont très généralement sans tanins. Toutes les variétés de pois protéagineux sont à fleurs blanches. Les pois potagers sont à fleurs blanches lorsqu'ils sont destinés à être mangés en frais et parfois à fleurs violettes pour les mangetouts. Les tanins donnent un goût amer aux graines et diminuent leur digestibilité. |

||

La consommation de pois peut provoquer des réactions [[allergie alimentaire|allergiques]] chez certaines personnes, notamment en réaction croisée avec des [[allergène]]s de la lentille. Elles sont provoquées par certaines protéines, les [[viciline]]s, présentes aussi chez la lentille et d'autres légumineuses<ref>{{article|langue=en |

La consommation de pois peut provoquer des réactions [[allergie alimentaire|allergiques]] chez certaines personnes, notamment en réaction croisée avec des [[allergène]]s de la lentille. Elles sont provoquées par certaines protéines, les [[viciline]]s, présentes aussi chez la lentille et d'autres légumineuses<ref>{{article|langue=en|nom1=Sanchez-Monge|prénom1=R.|nom2=Lopez-Torrejón|prénom2=G.|nom3=Pascual|prénom3=C. Y.|nom4=Varela|prénom4=J.|nom5=Martin-Esteban|prénom5=M.|nom6=Salcedo|prénom6=G.|titre=Vicilin and convicilin are potential major allergens from pea|périodique={{langue|en|Clinical & Experimental Allergy}}|mois=novembre|année=2004|volume=34|numéro=11|pages=1747-1753|résumé=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15544600?dopt=Abstract|consulté le=20 octobre 2008}}.</ref>. |

||

=== Alimentation humaine === |

=== Alimentation humaine === |

||

[[Fichier:Sugar snap pea "Cascadia".jpg|vignette|Le pois sucré est comme le mange-tout : il se mange en entier, avec sa cosse juteuse et sucrée.]] |

[[Fichier:Sugar snap pea "Cascadia".jpg|vignette|Le pois sucré est comme le mange-tout : il se mange en entier, avec sa cosse juteuse et sucrée.|lien=Fichier:Sugar_snap_pea_%22Cascadia%22.jpg]] |

||

Le pois potager se consomme soit sec, soit frais. |

Le pois potager se consomme soit sec, soit frais. |

||

| Ligne 227 : | Ligne 232 : | ||

[[Fichier:Pois en bocaux.jpg|thumb|left|Petits pois en bocaux. L'appertisation altère la couleur des petits pois.]] |

[[Fichier:Pois en bocaux.jpg|thumb|left|Petits pois en bocaux. L'appertisation altère la couleur des petits pois.]] |

||

[[Fichier: |

[[Fichier:Snow peas.jpg|thumb|[[Pois mangetout]].]] |

||

Frais, on consomme soit les graines seules : c'est le « [[petit pois]] », ou pois vert, lancé en France à l'époque de {{monarque|Louis|XIV|de France|pays=non}} ; soit la gousse entière : c'est le « mangetout », ou « pois gourmand », qui a une gousse plate et se consomme avant la formation complète des grains (sinon, du parchemin se forme sur la gousse). Les Américains ont relancé le « croquetout » (''{{ |

Frais, on consomme soit les graines seules : c'est le « [[petit pois]] », ou pois vert, lancé en France à l'époque de {{monarque|Louis|XIV|de France|pays=non}} ; soit la gousse entière : c'est le « [[Pois mangetout|mangetout]] », ou « pois gourmand », qui a une gousse plate et se consomme avant la formation complète des grains (sinon, du parchemin se forme sur la gousse). Les Américains ont relancé le « croquetout » (''{{langue|en|sugar snap pea}}''), une sorte de mangetout qui se consomme une fois les grains formés et dont la gousse est ronde et charnue. Il est plus sucré et plus croquant que le mangetout. |

||

Les feuilles tendres et les jeunes pousses sont également parfois consommées, notamment en Asie. |

Les feuilles tendres et les jeunes pousses sont également parfois consommées, notamment en Asie. |

||

| Ligne 234 : | Ligne 239 : | ||

Le [[petit pois]] est la matière première d'une importante industrie de mise en conserve ([[Conserve|appertisation]] et surgélation). |

Le [[petit pois]] est la matière première d'une importante industrie de mise en conserve ([[Conserve|appertisation]] et surgélation). |

||

Les graines de pois secs [[torréfaction|torréfiées]] constituent un ersatz de café<ref>{{en}} [http://www.pfaf.org/database/plants.php?Pisum+sativum. ''Pisum sativum'' - L. sur {{ |

Les graines de pois secs [[torréfaction|torréfiées]] constituent un ersatz de café<ref>{{en}} [http://www.pfaf.org/database/plants.php?Pisum+sativum. ''Pisum sativum'' - L. sur {{langue|en|Plants For A Future}}].</ref>. |

||

==== Commercialisation ==== |

==== Commercialisation ==== |

||

{| |

{|class="wikitable gauche" |

||

|+ '''Normalisation des <br |

|+ '''Normalisation des <br>petits pois surgelés'''<br>calibrage B<ref>[http://www.codexalimentarius.net/download/standards/238/CXS_058f.pdf Norme codex applicable aux petits pois surgelés, ''{{langue|la|Codex alimentarius}}''{{Pdf}}].</ref> |

||

! scope = col |

! scope = col|Calibre |

||

! scope = col |

! scope = col|Dimensions<br>des cribles ronds |

||

|- |

|- |

||

|extra-fins |

|extra-fins||jusqu'à {{unité|7.5|mm}} |

||

|- |

|- |

||

|très fins |

|très fins||jusqu'à {{unité|8.2|mm}} |

||

|- |

|- |

||

|fins |

|fins||jusqu'à {{unité|8.75|mm}} |

||

|- |

|- |

||

|mi-fins |

|mi-fins||jusqu'à {{unité|10.2|mm}} |

||

|- |

|- |

||

|moyens |

|moyens||plus de {{unité|10.2|mm}} |

||

|} |

|} |

||

Les petits pois se présentent sous trois formes : frais, en conserve ou surgelés. En France, la consommation est estimée à {{unité|2.2|kg}} par personne et par an, dont seulement {{unité|250|g}} de petits pois frais à écosser (chiffres 2001)<ref>Antoine Jacobson et Dominique Michel, ''Le Petit Pois'', Actes Sud, {{coll.|Chroniques du potager}}, Arles, 2001 {{ISBN|2-7427-3478-3}}, {{p.|32}}.</ref>. |

Les petits pois se présentent sous trois formes : frais, en conserve ou surgelés. En France, la consommation est estimée à {{unité|2.2|kg}} par personne et par an, dont seulement {{unité|250|g}} de petits pois frais à écosser (chiffres 2001)<ref>Antoine Jacobson et Dominique Michel, ''Le Petit Pois'', Actes Sud, {{coll.|Chroniques du potager}}, Arles, 2001 {{ISBN|2-7427-3478-3}}, {{p.|32}}.</ref>. |

||

| Ligne 260 : | Ligne 265 : | ||

Les petits pois surgelés se sont développés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Leur part, qui était d'environ 30 % en 2001 en France, tend à progresser. |

Les petits pois surgelés se sont développés depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Leur part, qui était d'environ 30 % en 2001 en France, tend à progresser. |

||

[[Fichier:Union Square Greenmarket - Spring Peas.jpg|thumb|Cageots de petits pois à écosser, marché de {{ |

[[Fichier:Union Square Greenmarket - Spring Peas.jpg|thumb|Cageots de petits pois à écosser, marché de {{langue|en|Union Square Greenmarket}}, New York.]] |

||

Pour les petits pois en conserve et surgelés, les normes Codex prévoient la possibilité de calibrer les pois en trois ou cinq classes, d'extra-fins à moyens. Les catégories les plus fines sont très recherchées pour les conserves, moins pour les surgelés. Il existe chez ces derniers une catégorie de calibre assez gros (supérieur à {{unité|9|mm}}) vendus sous le nom de ''{{ |

Pour les petits pois en conserve et surgelés, les normes Codex prévoient la possibilité de calibrer les pois en trois ou cinq classes, d'extra-fins à moyens. Les catégories les plus fines sont très recherchées pour les conserves, moins pour les surgelés. Il existe chez ces derniers une catégorie de calibre assez gros (supérieur à {{unité|9|mm}}) vendus sous le nom de ''{{langue|en|garden peas}}'' ou « gros pois anglais ». |

||

==== Traditions culinaires ==== |

==== Traditions culinaires ==== |

||

| Ligne 271 : | Ligne 276 : | ||

Les petits pois frais servent de [[légume]] d'accompagnement et sont préparés traditionnellement « à l'anglaise » ou « à la française ». À l'anglaise, les petits pois sont cuits dans de l'eau salée portée à ébullition. En fin de cuisson on les égoutte et on ajoute du [[beurre]] (les Anglais ajoutent aussi de la [[Mentha spicata|menthe]]). À la française, ils sont cuits à l'étuvée au beurre, avec des petits oignons nouveaux et de la laitue, mouillés d'un peu d'eau. Au moment de servir, ils sont liés avec du beurre ou de la [[Crème fraîche|crème]]<ref>Antoine Jacobsohn et Dominique Michel, ''Le Petit Pois'', Actes Sud, 2001, {{ISBN|2-7427-3478-3}} {{p.|77-79}}.</ref>. |

Les petits pois frais servent de [[légume]] d'accompagnement et sont préparés traditionnellement « à l'anglaise » ou « à la française ». À l'anglaise, les petits pois sont cuits dans de l'eau salée portée à ébullition. En fin de cuisson on les égoutte et on ajoute du [[beurre]] (les Anglais ajoutent aussi de la [[Mentha spicata|menthe]]). À la française, ils sont cuits à l'étuvée au beurre, avec des petits oignons nouveaux et de la laitue, mouillés d'un peu d'eau. Au moment de servir, ils sont liés avec du beurre ou de la [[Crème fraîche|crème]]<ref>Antoine Jacobsohn et Dominique Michel, ''Le Petit Pois'', Actes Sud, 2001, {{ISBN|2-7427-3478-3}} {{p.|77-79}}.</ref>. |

||

Ils entrent aussi dans la préparation de salades, de jardinières de légumes, de [[Macédoine (cuisine)|macédoines]] et de purées. |

Ils entrent aussi dans la préparation de salades, de jardinières de légumes, de [[Macédoine (cuisine)|macédoines]] et de purées. |

||

[[Fichier:Pea shoots.jpg|vignette|Les pois peuvent être consommés en [[ |

[[Fichier:Pea shoots.jpg|vignette|Les pois peuvent être consommés en [[micropousse]]s]] |

||

Dans la cuisine française, l'expression « à la Clamart » signifie accompagné d'une garniture aux petits pois (exemple : escalope de veau à la Clamart). Clamart est le nom d'une ancienne variété de pois ronds qui était cultivée dans la [[Clamart|commune éponyme]] des Hauts-de-Seine. « À la Fontanges » désigne un [[potage]] préparé à base d'une purée de petits pois frais, éclaircie au consommé et additionnée d'oseille et de cerfeuil. Cette recette a été ainsi dénommée en l'honneur de [[Marie Angélique de Fontanges|Marie-Angélique de Scorailles de Roussille]], duchesse de Fontanges, qui fut la maîtresse de {{monarque-|Louis|XIV}} et mourut à l'âge de vingt ans en 1681. « À la Saint-Germain », à l'étymologie obscure, s'applique à une recette de purée de pois ainsi qu'à diverses garnitures contenant des petits pois<ref>Manfred Höfler, ''Dictionnaire de l'Art culinaire français, Étymologie et histoire'', Édisud, 1996, {{ISBN|2-85744-747-7}}.</ref>. |

Dans la cuisine française, l'expression « à la Clamart » signifie accompagné d'une garniture aux petits pois (exemple : escalope de veau à la Clamart). Clamart est le nom d'une ancienne variété de pois ronds qui était cultivée dans la [[Clamart|commune éponyme]] des Hauts-de-Seine. « À la Fontanges » désigne un [[potage]] préparé à base d'une purée de petits pois frais, éclaircie au consommé et additionnée d'oseille et de cerfeuil. Cette recette a été ainsi dénommée en l'honneur de [[Marie Angélique de Fontanges|Marie-Angélique de Scorailles de Roussille]], duchesse de Fontanges, qui fut la maîtresse de {{monarque-|Louis|XIV}} et mourut à l'âge de vingt ans en 1681. « À la Saint-Germain », à l'étymologie obscure, s'applique à une recette de purée de pois ainsi qu'à diverses garnitures contenant des petits pois<ref>Manfred Höfler, ''Dictionnaire de l'Art culinaire français, Étymologie et histoire'', Édisud, 1996, {{ISBN|2-85744-747-7}}.</ref>. |

||

Appréciés pour leur saveur sucrée quand ils sont fraîchement cueillis, les petits pois peuvent se consommer crus. |

Appréciés pour leur saveur sucrée quand ils sont fraîchement cueillis, les petits pois peuvent se consommer crus. |

||

Les gousses de mangetout, appelés ''{{ |

Les gousses de mangetout, appelés ''{{langue|zh-Latn<!-- ou zh-yue voire autre code langue ? -->|hé lán dòu}}'', {{langue|zh<!-- ou zh-yue voire autre code langue ?-->|[[wikt:荷|荷]][[wikt:兰|兰]][[wikt:豆|豆]]}} en chinois, sont utilisées dans diverses recettes, par exemple sautées à la poêle ou au [[wok]], notamment dans la cuisine chinoise des États-Unis. |

||

Les gousses de pois ne se conservent pas facilement une fois cueillies, et doivent, si elles ne sont pas employées rapidement, être préservées par déshydratation, mises en [[conserve]] ou [[surgélation|surgelées]] quelques heures après la récolte. |

Les gousses de pois ne se conservent pas facilement une fois cueillies, et doivent, si elles ne sont pas employées rapidement, être préservées par déshydratation, mises en [[conserve]] ou [[surgélation|surgelées]] quelques heures après la récolte. |

||

En [[Inde]], les petits pois frais entrent dans diverses recettes telles que l’''[[aloo matar]]'' (''<!-- {{lang|in-Latn| |

En [[Inde]], les petits pois frais entrent dans diverses recettes telles que l’''[[aloo matar]]'' (''<!-- {{lang|in-Latn|ou autre code langue ? idem plus loin -->alū matar''), une fricassée de pommes de terre et de pois ou le ''{{Lien|langue=en|mattar paneer}}'', des petits pois au fromage, préparé avec du fromage caillé [[panir]]<ref>{{ouvrage|année=1983|auteur=Adiraja Dasa <!-- Association internationale pour la conscience de Krishna ? -->|titre=Un goût supérieur : la cuisine traditionnelle de l'Inde|éditeur=Bhaktivedanta|passage=126}}.</ref>, mais ils peuvent aussi bien être remplacés par des petits pois surgelés. |

||

À [[Malte]], on prépare des [[pastizzi]]s, sorte de friands en [[pâte feuilletée]] fourrés d'une purée de [[petit pois|petits pois]] ou de ricotta. |

À [[Malte]], on prépare des [[pastizzi]]s, sorte de friands en [[pâte feuilletée]] fourrés d'une purée de [[petit pois|petits pois]] ou de ricotta. |

||

[[Fichier:Stir fried pea sprouts.jpg|thumb|left|Pousses de pois poêlées.]] |

[[Fichier:Stir fried pea sprouts.jpg|thumb|left|Pousses de pois poêlées.]] |

||

Dans la [[cuisine chinoise]], les germes de pois ({{ |

Dans la [[cuisine chinoise]], les germes de pois ({{langue|zh<!-- ou zh-yue voire autre code langue ? -->|豆苗;}} ''{{langue|zh-Latn<!-- ou zh-yue voire autre code langue ? -->|dòu miáo}}'') sont couramment sautés à la poêle et leur prix est relativement élevé du fait de leur saveur agréable. Les jeunes pousses feuillées de pois y sont également appréciées comme légume. |

||

Les gousses de petits pois à écosser, habituellement considérées comme non comestibles, peuvent être cuisinées, dans une optique de « [[cuisine de restes]] ». Les [[frères Troisgros]] ont ainsi proposé une recette de « potage de cosses de petits pois »<ref>Jean-Philippe Derene, ''La Cuisine vagabonde'', Fayard-Mazarine, 1999, {{ISBN|2-213-60378-2}} {{p.|368}}.</ref>. |

Les gousses de petits pois à écosser, habituellement considérées comme non comestibles, peuvent être cuisinées, dans une optique de « [[cuisine de restes]] ». Les [[frères Troisgros]] ont ainsi proposé une recette de « potage de cosses de petits pois »<ref>Jean-Philippe Derene, ''La Cuisine vagabonde'', Fayard-Mazarine, 1999, {{ISBN|2-213-60378-2}} {{p.|368}}.</ref>. |

||

Certaines formes de [[Civilité|savoir-vivre]] requièrent que l'on mange les petits pois avec la seule [[fourchette]], sans s'aider du [[couteau]] pour les pousser sur la fourchette<ref>{{lien web|langue=en |

Certaines formes de [[Civilité|savoir-vivre]] requièrent que l'on mange les petits pois avec la seule [[fourchette]], sans s'aider du [[couteau]] pour les pousser sur la fourchette<ref>{{lien web|langue=en|url=http://www.askmen.com/money/successful/success7.html|titre={{langue|en|Dining Etiquette Basic Table Manners: {{nobr|Part {{II}}}}, section « The North American style »}}|auteur=John Samuel|site=askmen.com}}.</ref>. |

||

===== Les pois secs ===== |

===== Les pois secs ===== |

||

| Ligne 297 : | Ligne 302 : | ||

La [[soupe]] de pois cassés est un plat traditionnel dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. |

La [[soupe]] de pois cassés est un plat traditionnel dans plusieurs pays d'Europe et d'Amérique du Nord. |

||

Dans la cuisine [[Suède|suédoise]], l’''<!-- {{lang|sv| |

Dans la cuisine [[Suède|suédoise]], l’''<!-- {{lang|sv|ou autre code langue ? idem plus loin -->ärtsoppa'' (soupe de pois) est un plat traditionnel qui remonte à l'époque des [[Viking]]s. Il se préparait avec des pois à croissance rapide capables de mûrir malgré la courte saison de végétation. L’''ärtsoppa'' était très populaire chez les pauvres qui n'avaient habituellement qu'un seul pot dans lequel tout devait cuire ensemble pour préparer le repas à l'aide d'un trépied pour maintenir le pot sur le feu. Quand il y avait du [[porc]], il était connu sous le nom d’''ärtsoppa och fläsk'' (soupe de pois au lard) et cette tradition a perduré jusqu'à nos jours. Après la christianisation de la Scandinavie, cette soupe était traditionnellement servie le jeudi soir car le vendredi était un jour de [[jeûne]]. |

||

La soupe de pois jaunes est un plat emblématique du [[Québec]]. Dans ''[[Maria Chapdelaine]]'' de [[Louis Hemon]], elle est décrite comme une nourriture commune de campagnes québécoises du début du {{s-|XX |

La soupe de pois jaunes est un plat emblématique du [[Québec]]. Dans ''[[Maria Chapdelaine]]'' de [[Louis Hemon]], elle est décrite comme une nourriture commune de campagnes québécoises du début du {{s-|XX}}. |

||

[[Fichier:Wasabi coated green peas.jpg|thumb|upright=0.6|Pois au wasabi.]] |

[[Fichier:Wasabi coated green peas.jpg|thumb|upright=0.6|Pois au wasabi.]] |

||

Au Japon, en Chine, à [[Taïwan]] et dans certains pays d'Asie du Sud-Est, dont la [[Thaïlande]] et la [[Malaisie]], les pois secs sont rôtis et salés, et consommés comme amuse-gueules ; au Japon, on en trouve aromatisés au [[wasabi]]. |

Au Japon, en Chine, à [[Taïwan]] et dans certains pays d'Asie du Sud-Est, dont la [[Thaïlande]] et la [[Malaisie]], les pois secs sont rôtis et salés, et consommés comme amuse-gueules ; au Japon, on en trouve aromatisés au [[wasabi]]. |

||

Au [[Royaume-Uni]], les pois cassés servent à la préparation d'un plat traditionnel, la [[bouillie de pois]] (''{{ |

Au [[Royaume-Uni]], les pois cassés servent à la préparation d'un plat traditionnel, la [[bouillie de pois]] (''{{langue|en|pease pudding}}''). |

||

[[Fichier:Mushy peas 19 july 05.jpg|thumb|left|''{{ |

[[Fichier:Mushy peas 19 july 05.jpg|thumb|left|''{{langue|en|Mushy peas}}.'']] |

||

Les pois secs à grains verts ridés (''{{ |

Les pois secs à grains verts ridés (''{{langue|en|marrowfat}}''), réhydratés et écrasés, y sont connus sous le nom de ''{{langue|en|mushy peas}}''. C'est un plat populaire, originaire du nord de l'[[Angleterre]] mais maintenant très répandu, en particulier comme accompagnement du ''{{langue|en|[[fish and chips]]}}''. En 2005, un sondage sur {{nombre|2000|personnes}} montra que les pois étaient le septième légume favori des Britanniques. |

||

En [[Grèce]], en [[Tunisie]], en [[Turquie]], à [[Chypre (pays)|Chypre]], et dans d'autres régions méditerranéennes, les pois secs sont préparés en [[ragoût]] avec de la viande et des pommes de terre. En grec, ce ragoût s'appelle ''{{ |

En [[Grèce]], en [[Tunisie]], en [[Turquie]], à [[Chypre (pays)|Chypre]], et dans d'autres régions méditerranéennes, les pois secs sont préparés en [[ragoût]] avec de la viande et des pommes de terre. En grec, ce ragoût s'appelle ''{{langue|el-Latn|arakas}}'', tandis qu'à Chypre et en Turquie on l'appelle ''<!-- {{lang|tu-Latn ou autre code langue ? idem ci-après|-mpizeli'' ou ''mpizelia''.--> |

||

[[Fichier:Erbswurst-1.jpg|thumb|''Erbswurst'' dans son emballage typique.]] |

[[Fichier:Erbswurst-1.jpg|thumb|''Erbswurst'' dans son emballage typique.]] |

||

En Allemagne, on trouve dans les supermarchés une « saucisse de pois » (''{{ |

En Allemagne, on trouve dans les supermarchés une « saucisse de pois » (''{{langue|de|[[Erbswurst]]}}''), vendue sous la marque [[Knorr]]. Il s'agit d'une préparation sous forme de pâte, composée essentiellement de pois et complétée de divers ingrédients, présentée dans un emballage en forme de saucisse, qui sert à préparer une soupe instantanée avec de l'eau bouillante. Elle fut inventée en 1867 par [[Johann Heinrich Grüneberg]] qui vendit la recette à l'[[Prusse|État prussien]] pour alimenter les soldats de la [[guerre franco-prussienne de 1870]]<ref>{{lien web|langue=de|auteur=Marianne Bitsch|url=http://www.br-online.de/wissen-bildung/kalenderblatt/druckversion/2002/prkb20020821.html|titre={{langue|de|Erbswurst für Soldaten}}|année=2002|site=br-online.de|éditeur=[[Bayerischer Rundfunk]]}}.</ref>. |

||

En [[Éthiopie]], où la consommation de pois est relativement importante ({{unité/2|6|à=7|kg}} par personne et par an), on les consomme mijotés en ragoût (''<!-- {{lang|XX-Latn| |

En [[Éthiopie]], où la consommation de pois est relativement importante ({{unité/2|6|à=7|kg}} par personne et par an), on les consomme mijotés en ragoût (''<!-- {{lang|XX-Latn|indiquer le bon code langue ; idem ci-après -->shiro wot'', avec pois cassés moulus, ''kik wot'', pois cassés cuits à l'eau)<ref name="protabase"/>. |

||

=== Alimentation animale === |

=== Alimentation animale === |

||

| Ligne 321 : | Ligne 326 : | ||

En France, l'expression « pois fourrager » concernant certaines variétés est réservée à la plante entière, quand celle-ci est récoltée sous forme de [[fourrage]] ou d'[[ensilage]]. Le pois fourrager est généralement cultivé en association avec une [[céréale]], [[triticale]] ou [[Avoine cultivée|avoine]], qui lui sert de tuteur et il est récolté sec ou immature. On utilise également la paille (c'est-à-dire les fanes) laissée sur le champ après la récolte des pois pour nourrir les ruminants. |