« Empire carolingien » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

clarification des dates (empereurs carolingiens) |

||

| (25 versions intermédiaires par 12 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir homonymes|Empire romain (homonymie)|Empire d'Occident}}{{Infobox Ancienne entité territoriale |

{{Voir homonymes|Empire romain (homonymie)|Empire d'Occident}}{{Infobox Ancienne entité territoriale |

||

| nom français = Empire carolingien |

| nom français = Empire carolingien |

||

| année début = |

| année début = {{date|25|décembre|800}} |

||

| année fin = |

| année fin = {{date|13|janvier|888}} |

||

| |

| durée = {{durée|25|12|800|13|01|888}} |

||

| drapeau |

| drapeau = Oriflamme_of_Charlemagne.png |

||

| drapeau lien = Oriflamme de Charlemagne |

|||

| blason = Charlemagne autograph.svg |

| blason = Charlemagne autograph.svg |

||

| blason lien = Monogramme autographe de Charlemagne. |

| blason lien = Monogramme autographe de Charlemagne. |

||

| Ligne 13 : | Ligne 14 : | ||

| gouvernement = [[Monarchie]] |

| gouvernement = [[Monarchie]] |

||

| capitale = [[Metz]], puis [[Aix-la-Chapelle]] |

| capitale = [[Metz]], puis [[Aix-la-Chapelle]] |

||

| langues = [[Latin médiéval]], [[ancien français]], [[francique rhénan]]<ref>Le français [[Langues romanes|roman]] ([[Langues gallo-romanes|gallo-roman]]), dans ses déclinaisons de langues d'oïl et d'oc, ne commencera son réel développement, en Francies occidentale et médiane qu'au {{s-|X |

| langues = [[Latin médiéval]], [[ancien français]], [[francique rhénan]]<ref>Le français [[Langues romanes|roman]] ([[Langues gallo-romanes|gallo-roman]]), dans ses déclinaisons de langues d'oïl et d'oc, ne commencera son réel développement, en Francies occidentale et médiane, qu'au {{s-|X}}.</ref> |

||

| religion = [[Christianisme]] |

| religion = [[Christianisme]] |

||

| monnaie = [[Denier (monnaie)|Denier d'argent]] |

| monnaie = [[Denier (monnaie)|Denier d'argent]] |

||

| superficie = {{unité|1200000|km|2}} (814)<ref name=uconn>Peter Turchin, Thomas D. Hall |

| superficie = {{unité|1200000|km|2}} (814)<ref name=uconn>Peter Turchin, Thomas D. Hall et Jonathan M. Adams, [http://jwsr.ucr.edu/archive/vol12/number2/pdf/jwsr-v12n2-tah.pdf « East-West Orientation of Historical Empires »], ''Journal of World-Systems Research'', {{vol.|12}}, {{n°|2}}, 2006, {{page|219–229}}.</ref>{{,}}<ref>Rein Taagepera, « Expansion and Contraction Patterns of Large Polities: Context for Russia », ''International Studies Quarterly'', {{vol.|41}}, 1997, {{page|475–504}}.</ref> |

||

| population = < {{ |

| population = < {{unité|30000000 habitants}} |

||

| evt1 date = [[754]] |

| evt1 date = [[754]] |

||

| evt1 = [[Donation de Pépin|Donation de Pépin le Bref]], au pape {{noble|Étienne II (pape)}} par laquelle les [[États pontificaux]] sont créés. |

| evt1 = [[Donation de Pépin|Donation de Pépin le Bref]], au pape {{noble|Étienne II (pape)}} par laquelle les [[États pontificaux]] sont créés. |

||

| Ligne 74 : | Ligne 75 : | ||

| parlement1 = |

| parlement1 = |

||

| p1 = [[Royaume des Francs]] |

| p1 = [[Royaume des Francs]] |

||

| p2 = |

| p2 = [[Royaume lombard]] |

||

| p3 = [[Rennais]], [[Pays nantais|Nantais]] et [[Broërec|Vannetais]] |

| p3 = [[Rennais]], [[Pays nantais|Nantais]] et [[Broërec|Vannetais]] |

||

| p4 = [[Frise (région historique)|Frise]] |

| p4 = [[Frise (région historique)|Frise]] |

||

| Ligne 99 : | Ligne 100 : | ||

L''''Empire carolingien''' est le résultat de l'expansion territoriale du [[Royaumes francs|royaume franc]] sous l'influence de la [[Carolingiens|dynastie carolingienne]] pendant le [[haut Moyen Âge]]. Il s'étend de l'[[Europe de l'Ouest|Europe occidentale]] à l'[[Europe centrale]]. |

L''''Empire carolingien''' est le résultat de l'expansion territoriale du [[Royaumes francs|royaume franc]] sous l'influence de la [[Carolingiens|dynastie carolingienne]] pendant le [[haut Moyen Âge]]. Il s'étend de l'[[Europe de l'Ouest|Europe occidentale]] à l'[[Europe centrale]]. |

||

Amorcé par [[Pépin le Bref]], premier souverain de cette deuxième dynastie des [[Liste des monarques de France|rois de France]] (la première étant celle des [[Mérovingiens]]), |

Amorcé par [[Pépin le Bref]], premier souverain de cette deuxième dynastie des [[Liste des monarques de France|rois de France]] (la première étant celle des [[Mérovingiens]]), il doit cependant son nom à son fils, [[Charlemagne|Carolus Magnus ou Charlemagne]], couronné [[empereur]] par le [[pape]] {{noble|Léon III (pape)}} en 800. |

||

Cet Empire franc sera partagé entre les petits-fils de Charlemagne, à la suite de la mort de son fils, le roi {{noble-|Louis Ier}}, dit le Débonnaire, ou [[Louis le Pieux]], et donnera naissance à l'ouest à la [[Francie occidentale]], à l'est à la [[Francie orientale]], et à la [[Francie médiane]] au centre et au sud. Objet d'un siècle de luttes entre les Francies occidentale et orientale, la Francie médiane finira démembrée |

Cet Empire franc sera partagé entre les petits-fils de Charlemagne, à la suite de la mort de son fils, le roi {{noble-|Louis Ier}}, dit le Débonnaire, ou [[Louis le Pieux]], et donnera naissance à l'ouest à la [[Francie occidentale]], à l'est à la [[Francie orientale]], et à la [[Francie médiane]] au centre et au sud. Objet d'un siècle de luttes entre les Francies occidentale et orientale, la Francie médiane finira démembrée, sa moitié nord, la [[Lotharingie]], se rattachant à la Francie orientale, qui deviendra au prochain changement dynastique le [[Saint-Empire romain germanique]], et sa moitié sud ressuscitant le [[royaume d'Italie (Saint-Empire romain)|royaume d'Italie]]. |

||

L'Empire carolingien prend fin en {{date|924}}{{sfn|Dunn|2016|p=62}}{{,}}{{sfn|id=Jeep 2001|texte=Jeep {{et al.}} 2001|loc={{s.v.}}Empire}}{{,}}{{sfn|Pagden|2008|p=119}} avec la mort par [[assassinat]]{{sfn|Bogdan|2015}}, le {{date|7 avril 924-}}{{sfn|Bogdan|2015}}{{,}}{{sfn|Lauer|1910|p=24}}, de l'empereur {{noble|Bérenger Ier de Frioul}}, petit-fils de Louis le Pieux. Le titre impérial restera [[Vacance|vacant]] jusqu'en {{date|962}}, où le couronnement, le {{date|2 février 962-}}, d'{{noble|Otton Ier (empereur du Saint-Empire)}} par le pape {{noble|Jean XII}}{{sfn|Bogdan|2015}}{{,}}{{sfn|id=Jeep 2001|texte=Jeep {{et al.}} 2001|loc={{s.v.}}Empire}} donnera naissance au [[Saint-Empire romain germanique]]. |

L'Empire carolingien prend fin en {{date|924}}{{sfn|Dunn|2016|p=62}}{{,}}{{sfn|id=Jeep 2001|texte=Jeep {{et al.}} 2001|loc={{s.v.}}Empire}}{{,}}{{sfn|Pagden|2008|p=119}} avec la mort par [[assassinat]]{{sfn|Bogdan|2015}}, le {{date|7 avril 924-}}{{sfn|Bogdan|2015}}{{,}}{{sfn|Lauer|1910|p=24}}, de l'empereur {{noble|Bérenger Ier de Frioul}}, petit-fils de Louis le Pieux. Le titre impérial restera [[Vacance|vacant]] jusqu'en {{date|962}}, où le couronnement, le {{date|2 février 962-}}, d'{{noble|Otton Ier (empereur du Saint-Empire)}} par le pape {{noble|Jean XII}}{{sfn|Bogdan|2015}}{{,}}{{sfn|id=Jeep 2001|texte=Jeep {{et al.}} 2001|loc={{s.v.}}Empire}} donnera naissance au [[Saint-Empire romain germanique]]. |

||

== |

== Dynastie puissante en quête de légitimité == |

||

=== Conquêtes === |

=== Conquêtes === |

||

[[Fichier:Frankish Empire 481 to 814-fr.svg| |

[[Fichier:Frankish Empire 481 to 814-fr.svg|redresse=1.4|gauche|vignette|Expansion du Royaume franc.]] |

||

Au {{ |

Au {{s-|VII}}, les [[royaumes barbares]] connaissent une période de crise et se morcellent. L'[[Expansion de l'islam|expansion musulmane]]<ref>{{ouvrage|auteur=Robert Durand|titre=Musulmans et chrétiens en Méditerranée occidentale, {{sp-|X|-|XIII|s}}. Contacts et échanges|éditeur=Presses universitaires de Rennes|date=2000|passage=181-183}}.</ref> a longtemps été évoquée comme cause de cette crise<ref>Selon la [[Henri Pirenne#Contributions à l'histoire du Moyen Âge|thèse de Pirenne]], les [[Califat islamique|musulmans]] auraient fermé la [[Méditerranée]] à la navigation et coupé les liens commerciaux entre l'Occident et l'Orient.</ref> mais on connaît mieux désormais le rôle de l'[[Italie byzantine]] comme courroie de transmission ininterrompue [[Influence de Byzance en Occident|entre l'Orient et l'Occident]]<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Bernard Germain É. de La Ville sur Illon|prénom1=|nom1=|titre=Histoire génèrale, physique et civile de l'Europe|volume=3|date=1826|passage=45}}.</ref>. N'étant plus assurée par l'État romain disparu, la sécurité est désormais prise en charge par l'[[Noblesse|aristocratie germanique]]<ref name="Bal42">{{Ouvrage|prénom1=Michel|nom1=Balard|prénom2=Jean-Philippe|nom2=Genet|prénom3=Michel|nom3=Rouche|titre=Le Moyen âge en Occident|éditeur=Hachette supérieur|collection=HU histoire|date=2003|pages totales=|passage=42|isbn=978-2-01-145540-6}}.</ref>. Les puissants accueillent des hommes libres, les éduquent, les protègent et les nourrissent. L'entrée dans ces groupes se fait par la cérémonie de la recommandation : ces hommes deviennent des guerriers domestiques (''vassus'') attachés à la personne du ''senior''<ref>''Vassus'' signifie « jeune homme fort » et a donné en français « vassal » en opposition à ''Senior'' qui signifie « vieux » et a donné « seigneur ».</ref>. Le seigneur doit entretenir cette clientèle par des dons pour entretenir sa fidélité<ref name="Bal42"/>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr |auteur=Laurent Vissière |titre=Le chevalier, un héros laborieux |url=https://www.historia.fr/histoire-de-france/capetiens/le-chevalier-un-heros-laborieux-2048523 |site=Historia |date=2004-07-01 |consulté le=2024-03-30}}.</ref>. La monnaie d'or devenant rare, la richesse provient surtout de la guerre : butin ou terres conquises à redistribuer. En l'absence d'expansion territoriale, les liens [[Vassalité|vassaliques]] se distendent, donc pour se pérenniser une puissance doit s'étendre. |

||

[[Fichier:Empires voies commerciales.jpg| |

[[Fichier:Empires voies commerciales.jpg|redresse=1.2|gauche|vignette|Conséquences de [[Expansion de l'islam|l'expansion musulmane]] des {{s2-|VII|VIII}} sur les voies commerciales et les royaumes européens selon la [[Henri Pirenne#Contributions à l'histoire du Moyen Âge|thèse de Pirenne]]. |

||

{{Ligne de légende|red dotted 3px|voies commerciales avant la prise de contrôle de la Méditerranée par les musulmans : l'axe rhodanien permet de commercer avec les bassins de la [[Seine]] et de la [[Loire]].}} |

{{Ligne de légende|red dotted 3px|voies commerciales avant la prise de contrôle de la Méditerranée par les musulmans : l'axe rhodanien permet de commercer avec les bassins de la [[Seine]] et de la [[Loire]].}} |

||

{{Ligne de légende|green dotted 3px|voies commerciales au {{s-|VIII}} : le trafic avec l'Orient passe par la [[Meuse (fleuve)|Meuse]], le [[Rhin]], le [[Pô]] et l'[[Adriatique]].}} |

{{Ligne de légende|green dotted 3px|voies commerciales au {{s-|VIII}} : le trafic avec l'Orient passe par la [[Meuse (fleuve)|Meuse]], le [[Rhin]], le [[Pô]] et l'[[Adriatique]].}} |

||

| Ligne 121 : | Ligne 122 : | ||

{{Légende/Fin}}]] |

{{Légende/Fin}}]] |

||

Même si les voies terrestres romaines sont encore utilisables à cette époque, le trafic commercial est essentiellement fluvial (et permet le transfert de marchandises d'un bassin fluvial à l'autre) mais il ne permet que le transport de denrées suffisamment onéreuses pour être rentable<ref>Philippe Contamine |

Même si les voies terrestres romaines sont encore utilisables à cette époque, le trafic commercial est essentiellement fluvial (et permet le transfert de marchandises d'un bassin fluvial à l'autre) mais il ne permet que le transport de denrées suffisamment onéreuses pour être rentable<ref>{{Ouvrage|auteur1=Philippe Contamine|auteur2=Marc Bompaire|auteur3=Stéphane Lebecq|auteur4=Jean-Luc Sarrazin|titre=L'économie médiévale|éditeur=Armand Colin|collection=Collection U|date=1997|passage=44–45|isbn=978-2-200-01546-6|consulté le=2024-03-30}}.</ref>. Même si le trafic est faible, ces voies sont capitales pour acquérir de quoi entretenir ses vassaux<ref name="Bal44"/>. Avec la présence musulmane en Méditerranée occidentale, les voies commerciales [[Empire byzantin|byzantines]] ne peuvent plus passer que par l'[[Adriatique]]. Dès lors, l'axe [[Rhône]]-[[Saône]]-[[Rhin]] (ou [[Seine]]) est supplanté par l'axe [[Pô]]-Rhin-[[Meuse (fleuve)|Meuse]]<ref name="Bal44"/>. |

||

Les [[Pépinides]] ou |

Les [[Pépinides]] ou Pippinides, une famille [[austrasie]]nne dont le berceau est situé sur la [[Meuse (fleuve)|Meuse]], acquièrent un avantage économique qui leur permet de mettre sur pied des armées bien plus nombreuses que ses rivales<ref name="Bal44">{{Ouvrage|prénom1=Michel|nom1=Balard|prénom2=Jean-Philippe|nom2=Genet|prénom3=Michel|nom3=Rouche|titre=Le Moyen âge en Occident|éditeur=Hachette supérieur|collection=HU histoire|date=2003|pages totales=|passage=44–45|isbn=978-2-01-145540-6}}.</ref>. Le basculement à l'est des voies commerciales réactive les régions riches en minerai de fer, lequel était déjà exploité, à l'origine de la [[La Tène#Civilisation|puissance agricole et militaire des Celtes]]. Ceci permet de bénéficier d'armes et protections en acier de bonne qualité, augmentant la supériorité militaire. L'outillage agraire s'en trouve amélioré et la productivité augmente. Les Pippinides, en contrôlant plus de 90 grands domaines agricoles de part et d'autre de la Meuse, se sont procuré une puissance sans égale<ref name="Bal44" />. Ainsi, [[Pépin de Herstal]] devient [[maire du palais]] d'[[Austrasie]] en 679, contrôle la [[Neustrie]] en 687 et prend le titre de prince des [[Francs]]. Pour conserver ses conquêtes, ses descendants doivent maintenir cette politique expansive pour éviter la dissolution de leur empire naissant. Son fils [[Charles Martel]], issu de sa deuxième épouse, doit ainsi réduire les révoltés neustriens puis assujettir les [[Frisons]], les [[Alamans]], [[Bourguignons]] et les [[Provençaux]]<ref name="Bal44" />. |

||

Parallèlement à cette évolution, le bassin méditerranéen est victime aux {{s2-|VI |

Parallèlement à cette évolution, le bassin méditerranéen est victime aux {{s2-|VI|VII}} d'[[Peste de Justinien|épidémies de peste et de variole récurrentes]] que les chroniqueurs de l'époque décrivent comme de véritables fléaux. Le bilan est impossible à chiffrer, mais certains historiens le comparent à celui de la [[peste noire]] de 1347-1350 : [[Jacques Le Goff]] et [[Jean-Noël Biraben]] y voient la cause d'un important affaiblissement démographique du sud de l'Europe qui explique en partie le basculement du centre de gravité de l'Occident vers le nord<ref>{{Ouvrage|auteur1=Philippe Contamine|auteur2=Marc Bompaire|auteur3=Stéphane Lebecq|auteur4=Jean-Luc Sarrazin|titre=L'économie médiévale|éditeur=Armand Colin|collection=Collection U|date=2004|passage=46–47|isbn=978-2-200-01546-6|consulté le=2024-03-30}}.</ref>. |

||

=== |

=== Alliance avec la papauté === |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

Steuben - Bataille de Poitiers.png|''La bataille de Poitiers'' |

Steuben - Bataille de Poitiers.png|''La bataille de Poitiers'', Steuben. |

||

Franks expansion.gif|Expansion de l'Empire franc. |

Franks expansion.gif|Expansion de l'Empire franc. |

||

Empire carolingien.png|L'Empire de [[Charlemagne]]. |

Empire carolingien.png|L'Empire de [[Charlemagne]]. |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

Au [[Europe |

Au [[Europe du Sud|sud de l'Europe]], l'opposition (dite [[querelle des Images]]) entre les [[Période iconoclaste de l'Empire byzantin|iconoclastes byzantins]], soutenus par l'empereur {{noble|Léon III l'Isaurien}}, et l'[[église romaine]], soutenue par le [[Papauté byzantine|pape]] {{noble|Grégoire III}}, dresse les [[Italie byzantine|autorités impériales romaines]] contre le [[Saint-Siège]], notamment en [[Sicile]] : [[Constantinople]] envoie une flotte pour combattre les villes [[Iconodulie|vénérant les images]]. L'empereur étend les droits du [[patriarcat de Constantinople]] sur toutes les régions (districts) de l’[[Italie du Sud]] et ne laisse au pape que la région du Nord, que les [[Lombards]] ne cessent d'assaillir. Comme les Pépinides, les Lombards bénéficient de l'axe commercial Rhin-Pô et ne cessent d'étendre leur royaume en Italie au détriment de l'Empire, obtenant un butin et des terres à redistribuer pour maintenir les liens vassaliques<ref name="Bal42"/>{{,}}<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Aurélie Thomas|titre=Positions des theses soutenues par les eleves de la promotion de 2006 pour obtenir le diplome d'archiviste paleographe|éditeur=Librairie Droz|date=2006|isbn=978-2-900791-82-0|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=471MYbu5MxsC&pg=PA201&lpg=PA201&dq=%22moment+o%C3%B9+l%E2%80%99invasion+lombarde+porte+ses+premiers+coups+contre+le+pouvoir+byzantin%22&source=bl&ots=_Q4U--KuXb&sig=ACfU3U3zSiPvx0RGtcBUK6bjAjDU6QowRA&hl=fr&sa=X&ved=2ahUKEwjChp3t25uFAxV4BfsDHQ26BvMQ6AF6BAgKEAM#v=onepage&q=%22moment%20o%C3%B9%20l%E2%80%99invasion%20lombarde%20porte%20ses%20premiers%20coups%20contre%20le%20pouvoir%20byzantin%22&f=false|consulté le=2024-03-30|titre chapitre=Les duchés de Bénévent et de Spolète de la conquête lombarde au début de l’époque carolingienne}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lien archive|url=http://clionide.free.fr/Clionide2/Lombards.htm|titre=Les Lombards|site=Clionide|horodatage archive=20050211064845}}.</ref> : ils sont une grande puissance européenne de l'époque et menacent directement la [[papauté byzantine]]<ref>{{Ouvrage|prénom1=Michel|nom1=Balard|prénom2=Jean-Philippe|nom2=Genet|prénom3=Michel|nom3=Rouche|titre=Le Moyen âge en Occident|éditeur=Hachette supérieur|collection=HU histoire|date=2003|pages totales=|passage=46|isbn=978-2-01-145540-6}}.</ref>. |

||

Au nord, [[Charles Martel]], le grand-père de [[Charlemagne]], arrête l'expansion musulmane à [[Bataille de Poitiers (732)|Poitiers]] en [[732]]. [[Maire du palais]] [[mérovingien]], autrement dit intendant principal du roi, il dispose d'une telle puissance qu'il a le pouvoir de fait, mais celui-ci ne se fonde ni sur l'hérédité, ni sur le charisme ; il ne peut prétendre au titre de roi. Sa famille, les [[Pippinides]] (qui deviendront les [[Carolingiens]]) a l'expérience du pouvoir. Après avoir remporté une victoire contre les Arabes à [[Poitiers]], Charles Martel écrit au pape {{noble-|Grégoire III}} lui annonçant l'heureuse nouvelle<ref>Charles |

Au nord, [[Charles Martel]], le grand-père de [[Charlemagne]], arrête l'expansion musulmane à [[Bataille de Poitiers (732)|Poitiers]] en [[732]]. [[Maire du palais]] [[mérovingien]], autrement dit intendant principal du roi, il dispose d'une telle puissance qu'il a le pouvoir de fait, mais celui-ci ne se fonde ni sur l'hérédité, ni sur le charisme ; il ne peut prétendre au titre de roi. Sa famille, les [[Pippinides]] (qui deviendront les [[Carolingiens]]), a l'expérience du pouvoir. Après avoir remporté une victoire contre les Arabes à [[Poitiers]], Charles Martel écrit au pape {{noble-|Grégoire III}} lui annonçant l'heureuse nouvelle<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Charles|nom1=Burgaux|titre=Histoire des papes: biographie de tous les souverains pontifes, depuis les débuts de l'ère chrétienne jusqu'à nos jours ...|éditeur=Persan-Beaumont|date=1949|passage=74|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=xENpAAAAIAAJ&q=%22Martel+envoya+un+courrier%22&dq=%22Martel+envoya+un+courrier%22&pgis=1|consulté le=2024-03-30}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Alexis François Artaud de|nom1=Montor|titre=Histoire des souverains pontifes romains|éditeur=Lecoffre|date=1851|passage=405|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=QfEQAAAAIAAJ&pg=PA405&dq=%22Martel+envoya+un+courrier%22|consulté le=2024-03-30}}.</ref>. Celle-ci a un très vif retentissement et désigne Charles, notamment aux yeux de la papauté, comme le défenseur en Occident de la foi et de l'Église<ref>{{Ouvrage|prénom1=Laurent|nom1=Theis|titre=Histoire du Moyen Age français: chronologie commentée de Clovis à Louis XI, 486-1483|éditeur=Perrin|date=1992|passage=30|isbn=978-2-262-00718-8|consulté le=2024-03-30}}.</ref>. [[Charles Martel]] reçoit le titre de « Très Chrétien » accordé par le pape et auquel ont droit tous ses successeurs. |

||

La |

La papauté fait partie de l'[[Italie byzantine]], mais l'essentiel de l'[[Armée byzantine|armée de l'empire]] doit faire face à l'[[Expansion de l'islam|expansion musulmane]] en Orient ; en Italie même, elle ne peut jouer son rôle de protecteur contre les Lombards et Rome en profite pour s'émanciper<ref name="Cheynet">{{Lien web |auteur=Jean-Claude Cheynet |titre=L’exarchat de Ravenne et l'Italie byzantine |url=https://www.clio.fr/bibliotheque/bibliothequeenligne/l_exarchat_de_ravenne_et_litalie_byzantine.php?letter=A |site=clio.fr |date=mars 2002 |consulté le=2024-03-30}}.</ref>. Ainsi, le pape sollicite le secours de [[Charles Martel]] pour repousser les Lombards ; il met sous la protection des [[Francs]] toutes ses propriétés et les invite à conquérir l'[[Péninsule italienne|Italie]]. L'[[Église romaine]] décide de s'appuyer sur cette forte dynastie germanique pour contrer les menaces islamique, lombarde et iconoclaste. En [[750]], [[Pépin le Bref]], successeur de Charles Martel comme maire de palais, envoie une délégation franque auprès du pape [[Zacharie (pape)|Zacharie]] pour lui demander l'autorisation de mettre fin au règne décadent des Mérovingiens en prenant la couronne à la place de {{noble|Childéric III}}. Zacharie accepte et déclare : « Mieux vaut appeler roi celui qui possède le pouvoir plutôt que celui qui ne l'a pas<ref name="Theis32">{{Ouvrage|prénom1=Laurent|nom1=Theis|titre=Histoire du Moyen Age français: chronologie commentée de Clovis à Louis XI, 486-1483|éditeur=Perrin|date=1992|passage=32|isbn=978-2-262-00718-8|consulté le=2024-03-30}}.</ref>. » En novembre [[751]], Pépin dépose {{Souverain-|Childéric III}} puis se fait élire [[roi des Francs]], à [[Soissons]], en se faisant acclamer par une assemblée d'évêques, de nobles et de [[leude]]s (grands du royaume)<ref name="Theis32" />. Le nouveau pape {{noble|Étienne II (pape)}}, successeur de Zacharie mort en [[752]], demande lui aussi l'aide militaire de Pépin contre les Lombards et leur roi [[Aistulf]] (ou ''Astolf'') qui menacent [[Rome]]. |

||

=== L'évolution de l'empire d'Occident === |

=== L'évolution de l'empire d'Occident === |

||

<gallery> |

<gallery> |

||

Empire carolingien 768-811.jpg|Carte rétrospective de l'Empire carolingien sous [[Charlemagne]]. |

Empire carolingien 768-811.jpg|Carte rétrospective de l'Empire carolingien sous [[Charlemagne]]. |

||

Carte de l'empire de Charlemagne après le partage de 806.jpg|Projet de partage entre les fils de Charlemagne (Assemblée de [[Thionville]], |

Carte de l'empire de Charlemagne après le partage de 806.jpg|Projet de partage entre les fils de Charlemagne (Assemblée de [[Thionville]], 806) selon [[Auguste Longnon]] : [[Charles le Jeune]], [[Pépin d'Italie]] et [[Louis le Pieux|Louis]]). |

||

Empire carolingien 806.png|Autre représentation du projet de partage de l'Empire carolingien en |

Empire carolingien 806.png|Autre représentation du projet de partage de l'Empire carolingien en 806 (les découpages régionaux sont [[Anachronisme|anachroniques]]). |

||

Carolingian empire 828.svg|Empire carolingien selon l'[[Ordinatio Imperii]] de |

Carolingian empire 828.svg|Empire carolingien selon l'[[Ordinatio Imperii]] de 817 et ''potestats'' des fils de [[Louis le Pieux]] : [[Lothaire Ier|Lothaire]], [[Louis II de Germanie|Louis]], [[Pépin Ier d'Aquitaine|Pépin]]. |

||

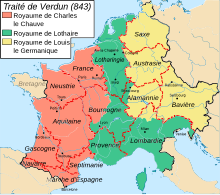

Traite de Verdun.svg|Premier partage de l'empire d'Occident par le [[traité de Verdun]] ( |

Traite de Verdun.svg|Premier partage de l'empire d'Occident par le [[traité de Verdun]] (843). |

||

Verdun Treaty 843.svg|Autre représentation du traité de Verdun (les découpages régionaux sont anachroniques). |

Verdun Treaty 843.svg|Autre représentation du traité de Verdun (les découpages régionaux sont anachroniques). |

||

Empire carolingien 855-fr.svg|Second partage par le [[Traité de Prüm (855)|traité de Prüm]] ( |

Empire carolingien 855-fr.svg|Second partage par le [[Traité de Prüm (855)|traité de Prüm]] (855) : la [[Francie médiane]] de {{noble|Lothaire Ier}} est divisée entre ses trois fils : {{noble|Lothaire II (roi de Lotharingie)|de Lotharingie}}, [[Charles de Provence]] et {{noble|Louis II le Jeune|d'Italie}}. |

||

Carolingian empire 863.svg| 863 : {{ |

Carolingian empire 863.svg| 863 : {{Louis II}} d'Italie et {{noble-|Lothaire II}} se partagent les possessions de Charles de Provence. |

||

Empire carolingien 870.svg| [[Traité de Meerssen]] ( |

Empire carolingien 870.svg| [[Traité de Meerssen]] (870) : à la mort de leur neveu {{noble|Lothaire II (roi de Lotharingie)}}, {{noble|Charles II le Chauve}} ([[Francie occidentale]]) et {{noble|Louis II de Germanie|le Germanique}} ([[Francie orientale]]) se partagent son royaume, la [[Lotharingie]] (Nord de la [[Francie médiane]]). |

||

Empire carolingien 876.svg| 876 : à la mort de Louis de Bavière, ses fils se partagent la Francie orientale. |

Empire carolingien 876.svg| 876 : à la mort de Louis de Bavière, ses fils se partagent la Francie orientale. |

||

Empire carolingien 880.png|[[Traité de Ribemont (880)]] : pour lutter plus efficacement contre [[Boson de Provence]], {{noble|Louis III (roi des Francs)|de France}} et {{noble|Carloman II}} accordent la totalité de la [[Lotharingie]] à {{noble|Louis le Jeune (fils de Louis le Germanique)|Louis III le Jeune}} contre sa neutralité dans le conflit. |

Empire carolingien 880.png|[[Traité de Ribemont (880)]] : pour lutter plus efficacement contre [[Boson de Provence]], {{noble|Louis III (roi des Francs)|de France}} et {{noble|Carloman II}} accordent la totalité de la [[Lotharingie]] à {{noble|Louis le Jeune (fils de Louis le Germanique)|Louis III le Jeune}} contre sa neutralité dans le conflit. |

||

Empire Carolingien en 880.png|Autre représentation de l'Empire carolingien après Ribemont ( |

Empire Carolingien en 880.png|Autre représentation de l'Empire carolingien après Ribemont (880) qui montre la division de la Francie occidentale entre {{noble|Louis III (roi des Francs)|de France}} et {{noble|Carloman II}}. |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

En |

En 800, [[Charlemagne]] est couronné « empereur romain d'Occident » par le pape, après l'avoir secouru contre un complot visant à le déposer. Il rétablit ainsi ''[[de facto]]'' l'[[Empire romain d'Occident|empire d'Occident]], en attendant d'obtenir, éventuellement, une reconnaissance ''[[de jure]]'' par les [[Liste des empereurs byzantins|empereurs romains d'Orient]], qui ne se concrétisa pas sur le moment, les [[États grecs|Grecs]] appelant le nouvel État « Empire franc ». Ce sont en effet les [[Francs]] qui protégeaient l'[[Église (organisation)|Église]] en [[Gaule]] depuis {{noble|Clovis Ier}}, et [[Pépin le Bref]], père de Charlemagne, était déjà intervenu pour protéger la papauté. Lui-même continue de se désigner comme « roi des Francs et des Lombards », en plus d'« empereur romain ». C'est plus tard que Charlemagne sera partiellement reconnu empereur par {{noble|Michel Ier Rhangabé}} et formellement par {{noble|Léon V l'Arménien}}<ref>Robert Folz, ''Le couronnement impérial de Charlemagne'', chapitre 10.</ref>. |

||

[[Fichier:Psalterium aureum 140 Ioab.jpg|vignette|<center>[[Joab]], neveu du roi [[David (roi d'Israël)|David]], mène au combat l'armée de son oncle : l'[[enluminure]] représente les [[Liste des personnages de la Bible|personnages bibliques]] comme des cavaliers francs de l'ère carolingienne. <small>''Psalterium Aureum'', [[bibliothèque cantonale de Saint-Gall]], {{s-|IX}}.</small></center>]] |

[[Fichier:Psalterium aureum 140 Ioab.jpg|vignette|<center>[[Joab]], neveu du roi [[David (roi d'Israël)|David]], mène au combat l'armée de son oncle : l'[[enluminure]] représente les [[Liste des personnages de la Bible|personnages bibliques]] comme des cavaliers francs de l'ère carolingienne. <small>''Psalterium Aureum'', [[bibliothèque cantonale de Saint-Gall]], {{s-|IX}}.</small></center>]] |

||

Cependant, du fait de la faiblesse du commerce et faute de ressources financières suffisantes, Charlemagne est confronté au même problème que ses prédécesseurs : il doit s'étendre en permanence pour entretenir ses vassaux et éviter la dissolution de ses possessions. Pendant tout son règne, il tente de les fidéliser par tous les moyens en leur faisant prêter serment, en leur allouant des terres (seule richesse de l'époque) qu'ils devaient lui restituer à leur mort, et en envoyant des ''[[missi dominici]]'' surveiller ce qui se tramait à travers son empire<ref>Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', Hachette, 2003, {{p.|65-66}}.</ref>. Pour pérenniser son empire naissant, il doit chaque année réunir son armée et la lancer vers de nouvelles conquêtes. En [[774]], déjà, Charlemagne intervenait en Italie et défaisait [[Didier de Lombardie|Didier]], roi des Lombards, qui menaçait de nouveau le pape, et s'emparait de ses États. Par ailleurs, en 774, l'[[exarchat de Ravenne|exarchat byzantin de Ravenne]] n'est tombé que 23 ans plus tôt et c'est donc une région riche et cultivée qui passe sous domination franque. Une fois seul maître du Royaume franc, il agrandit son royaume vers le nord et l’est ([[Bavière]], [[Saxe primitive|Saxe]], [[Frise (région historique)|Frise]]), vers l’ouest ([[Bretagne]]) et vers le sud (nord de l’[[Èbre]] en [[Espagne]] en [[778]], établissant des [[marche (juridiction)|marches]]). Il fait, à partir de [[772]], une guerre acharnée aux [[Saxons]], qui, commandés par [[Witikind]], lui opposent une vigoureuse résistance. Il n'achève de les soumettre qu'en |

Cependant, du fait de la faiblesse du commerce et faute de ressources financières suffisantes, Charlemagne est confronté au même problème que ses prédécesseurs : il doit s'étendre en permanence pour entretenir ses vassaux et éviter la dissolution de ses possessions. Pendant tout son règne, il tente de les fidéliser par tous les moyens en leur faisant prêter serment, en leur allouant des terres (seule richesse de l'époque) qu'ils devaient lui restituer à leur mort, et en envoyant des ''[[missi dominici]]'' surveiller ce qui se tramait à travers son empire<ref>Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', Hachette, 2003, {{p.|65-66}}.</ref>. Pour pérenniser son empire naissant, il doit chaque année réunir son armée et la lancer vers de nouvelles conquêtes. En [[774]], déjà, Charlemagne intervenait en Italie et défaisait [[Didier de Lombardie|Didier]], roi des Lombards, qui menaçait de nouveau le pape, et s'emparait de ses États. Par ailleurs, en 774, l'[[exarchat de Ravenne|exarchat byzantin de Ravenne]] n'est tombé que 23 ans plus tôt et c'est donc une région riche et cultivée qui passe sous domination franque. Une fois seul maître du Royaume franc, il agrandit son royaume vers le nord et l’est ([[Bavière]], [[Saxe primitive|Saxe]], [[Frise (région historique)|Frise]]), vers l’ouest ([[Bretagne]]) et vers le sud (nord de l’[[Èbre]] en [[Espagne]] en [[778]], établissant des [[marche (juridiction)|marches]]). Il fait, à partir de [[772]], une guerre acharnée aux [[Saxons]], qui, commandés par [[Witikind]], lui opposent une vigoureuse résistance. Il n'achève de les soumettre qu'en 804 ; il en déporte un certain nombre pour prévenir leurs révoltes. Sa lutte contre les peuples [[Paganisme|païens]], dont les [[Saxe primitive|Saxons]], et {{refnec|leur conversion (forcée de fait) au [[christianisme]] a ainsi surtout un caractère d'action politique, lui permettant de pacifier un peuple qui menaçait son empire, et ne constitue pas une guerre menée au nom de la [[chrétienté]]|date=5 mai 2017}}. |

||

<gallery caption="Représentations anachroniques de batailles des conquêtes de Charlemagne"> |

<gallery caption="Représentations anachroniques de batailles des conquêtes de Charlemagne"> |

||

| Ligne 170 : | Ligne 171 : | ||

Les pouvoirs que s'arroge [[Charlemagne]] sont très vastes : il légifère beaucoup, y compris en matière dogmatique (introduction du ''[[Filioque]]''), et il nomme les [[évêque]]s. Il ne reconnaît aucun pouvoir au-dessus de lui. Il est le défenseur du monde chrétien, et l'organise. Il fait d'[[Aix-la-Chapelle]] (Aachen, en Allemagne) sa capitale, où il fonde une école pour les cadres de l'Empire qui y apprennent un minimum d'éducation en matière d'administration, de lecture, de religion. Les grands du royaume y envoient leurs fils y étudier. Il intègre également dans sa suite des hommes de tout l'Empire et de toutes ethnies : [[Saxons]], [[Lombards]], [[Goths]]. |

Les pouvoirs que s'arroge [[Charlemagne]] sont très vastes : il légifère beaucoup, y compris en matière dogmatique (introduction du ''[[Filioque]]''), et il nomme les [[évêque]]s. Il ne reconnaît aucun pouvoir au-dessus de lui. Il est le défenseur du monde chrétien, et l'organise. Il fait d'[[Aix-la-Chapelle]] (Aachen, en Allemagne) sa capitale, où il fonde une école pour les cadres de l'Empire qui y apprennent un minimum d'éducation en matière d'administration, de lecture, de religion. Les grands du royaume y envoient leurs fils y étudier. Il intègre également dans sa suite des hommes de tout l'Empire et de toutes ethnies : [[Saxons]], [[Lombards]], [[Goths]]. |

||

Avant sa mort, suivant la coutume franque, Charlemagne prépare le partage de son empire entre ses fils, sans désigner de successeur au titre d'empereur. Par ce geste, il montre que la restauration de l'Empire était pour lui une construction éphémère, ne devant pas forcément lui survivre. Finalement, se sentant très affaibli et du fait que [[Louis le Pieux]] est le seul à survivre, il le nomme coempereur en septembre |

Avant sa mort, suivant la coutume franque, Charlemagne prépare le partage de son empire entre ses fils, sans désigner de successeur au titre d'empereur. Par ce geste, il montre que la restauration de l'Empire était pour lui une construction éphémère, ne devant pas forcément lui survivre. Finalement, se sentant très affaibli et du fait que [[Louis le Pieux]] est le seul à survivre, il le nomme coempereur en septembre 813 à Aix-la-Chapelle.{{début citation bloc}}Au mois de septembre de cette même année (813), le susdit empereur Charles réunit une grande assemblée du peuple au palais d'Aix. Venant de tout son royaume et empire s'assemblèrent [[évêque]]s, [[abbé]]s, [[comte]]s, [[Prêtre catholique|prêtres]], [[Diacre (catholicisme)|diacres]] et assemblée des [[Francs]] auprès de l'empereur à Aix ; et là ils élaborèrent quarante-six chapitres sur ce qui était nécessaire à l'Église de Dieu et au peuple chrétien. Ensuite se tint une assemblée avec les dits évêques, abbés, comtes et nobles du royaume franc, et ils firent de son fils [[Louis le Pieux|Louis]] un roi et un empereur. Ce à quoi tous consentirent pareillement, déclarant que cela était justifié ; et cela plut au peuple, et avec le consentement et l'acclamation de tout le peuple, il fit son fils Louis empereur avec lui, et il perpétua l'Empire par la couronne d'or, le peuple acclamant et criant : vive l'empereur Louis ! Et ce fut une grande joie dans le peuple ce jour-là<ref>''Chronicon Moissacense…'', {{n°|813}}, éd. G.H. Pertz, ''Scriptores'', t. 1, M.G.H., Hanovre, 1826, {{p.|310}}.</ref>.{{fin citation bloc}} |

||

Mais ce fils survivant s'assurera qu'aucun des autres descendants illégitimes de son père ne puisse interférer sur la succession. En revanche, lui-même partagera l'Empire entre ses trois fils. |

Mais ce fils survivant s'assurera qu'aucun des autres descendants illégitimes de son père ne puisse interférer sur la succession. En revanche, lui-même partagera l'Empire entre ses trois fils. |

||

Charlemagne avait réussi à maintenir l'unité de l'Empire au prix de guerres incessantes, et d'une surveillance accrue de ses [[comte]]s et [[évêque]]s qu'il assermente. Puissant et bien structuré, l'Empire carolingien présente cependant une faiblesse. En l'absence de guerre, l'État n'est pas assez riche pour entretenir ses vassaux. [[Louis le Pieux]] doit ainsi concéder des terres en pleine propriété et non plus à titre d'usufruit viager comme le faisait son père, qui récupérait ainsi ses terres à la mort de ses vassaux<ref>Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', {{p.|66}}.</ref>. Après [[Louis le Pieux]], les règles de partage équitable des terres entre les héritiers conduisent au morcellement de l'Empire. Quand ses fils s'entre-déchirent pour le partage de l'Empire, ils doivent donner de plus en plus d'indépendance à leurs vassaux pour conserver leur soutien<ref name="Vehulstvass">Adriaan Vehulst, « La construction carolingienne » tiré de ''Histoire de la France des origines à nos jours'' sous la direction de [[Georges Duby]], Larousse, 2007, p. 202-203.</ref>. Par exemple, le roi Charles le Chauve, en promulguant le [[Capitulaire de Quierzy|capitulaire de Quierzy-sur-Oise]] le |

Charlemagne avait réussi à maintenir l'unité de l'Empire au prix de guerres incessantes, et d'une surveillance accrue de ses [[comte]]s et [[évêque]]s qu'il assermente. Puissant et bien structuré, l'Empire carolingien présente cependant une faiblesse. En l'absence de guerre, l'État n'est pas assez riche pour entretenir ses vassaux. [[Louis le Pieux]] doit ainsi concéder des terres en pleine propriété et non plus à titre d'usufruit viager comme le faisait son père, qui récupérait ainsi ses terres à la mort de ses vassaux<ref>Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', {{p.|66}}.</ref>. Après [[Louis le Pieux]], les règles de partage équitable des terres entre les héritiers conduisent au morcellement de l'Empire. Quand ses fils s'entre-déchirent pour le partage de l'Empire, ils doivent donner de plus en plus d'indépendance à leurs vassaux pour conserver leur soutien<ref name="Vehulstvass">Adriaan Vehulst, « La construction carolingienne » tiré de ''Histoire de la France des origines à nos jours'' sous la direction de [[Georges Duby]], Larousse, 2007, p. 202-203.</ref>. Par exemple, le roi Charles le Chauve, en promulguant le [[Capitulaire de Quierzy|capitulaire de Quierzy-sur-Oise]] le {{date|14 juin-}} ou le {{date|16 juin 877}}, garantit à ses seigneurs la faculté de léguer leurs terres à leurs héritiers<ref name="a">André Larané, ''An Mil : Féodalité, Église et chevalerie'' : [http://www.herodote.net/motAnMilEurope.htm herodote.net].</ref>. Le pouvoir royal s'affaiblit considérablement et l'Empire se divise en principautés entre lesquelles les communications diminuent<ref name="Girot" />. La partie située à l'est de cet ''empire d'Occident'' deviendra par la suite le [[Saint-Empire romain germanique]]. L'empereur y était élu par les grands princes sans avoir beaucoup de pouvoir sur eux. Le titre d'empereur restera ensuite dans la lignée carolingienne, sans qu'une réelle légitimité ni pouvoir n'y soient associés. Au contraire, ce titre est plutôt un facteur de conflit, lorsque par exemple {{noble|Lothaire Ier}} essaye de le faire valoir sur ses frères, et lorsque [[Charles II le Chauve|Charles le Chauve]] se fait attaquer par [[Louis II de Germanie|Louis le Germanique]] après son couronnement à Rome. Avec le ralentissement des communications, la culture générale baisse. La fin de règne des Carolingiens voit s'arrêter la production artistique durant trois générations. Il faut attendre le {{s-|X}} pour que se recréent sous l'impulsion des Ottoniens des États puissants et pérennes en Europe. |

||

== Structuration de l'Empire == |

== Structuration de l'Empire == |

||

| ⚫ | |||

=== Territoires === |

|||

| ⚫ | |||

Ci-après une liste des territoires qui composaient l'empire carolingien au cours de son histoire<ref>{{Ouvrage|prénom1=Georges|nom1=Minois|titre=Charlemagne|éditeur=Éditions Perrin|année=2014|date=2014|passage=575-620|isbn=978-2-262-04423-7|lire en ligne=https://www.cairn.info/charlemagne--9782262044237-page-575.htm|consulté le=2024-01-12|numéro chapitre=12}}</ref>. |

|||

* [[Royaume alaman|Alémanie]] |

|||

* Aquitaine |

|||

* Bavière |

|||

* Bénévent |

|||

* Bohême |

|||

* Bourgogne |

|||

* Bénévent |

|||

* [[Marche de Bretagne]] |

|||

* Dacie (en partie) |

|||

* Dalmatie |

|||

* [[Marche d'Espagne]] |

|||

* Francs |

|||

* Franconie |

|||

* Frise |

|||

* Marche de Gothie |

|||

* [[Marche du Frioul|Marche de Frioul]] |

|||

* Istrie |

|||

* Liburnie |

|||

* [[Royaume de Pannonie|Marche de Pannonie]] |

|||

* Saxe |

|||

* Marche des Sorbes (Marche du Nord ?) |

|||

* Spolète |

|||

* Vasconie |

|||

* Marche windique |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

Le [[monachisme]] irlandais et l'instauration de la [[règle de saint Benoît]] conduisent à la création de nombreux monastères et écoles dans tout l'Empire, en particulier grâce à [[Benoît d'Aniane]]. Ces monastères avec leurs deux écoles intérieure et extérieure, leur bibliothèque et leur [[scriptorium]] sont la base de la renaissance carolingienne. Charlemagne prévoit dans son capitulaire ''[[Admonitio generalis]]'' de [[789]], « que dans chaque évêché, dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, le [[comput]], la grammaire et qu'on ait des livres soigneusement corrigés »<ref name="balard culture">Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', {{p.|69}}.</ref>. Le nombre d'écoles augmente encore après le [[Concile de Mayence (813)|concile de Mayence de 813]] qui ordonne la création d'écoles rurales pour former de jeunes prêtres<ref name="balard culture"/>. |

Le [[monachisme]] irlandais et l'instauration de la [[règle de saint Benoît]] conduisent à la création de nombreux monastères et écoles dans tout l'Empire, en particulier grâce à [[Benoît d'Aniane]]. Ces monastères avec leurs deux écoles intérieure et extérieure, leur bibliothèque et leur [[scriptorium]] sont la base de la renaissance carolingienne. Charlemagne prévoit dans son capitulaire ''[[Admonitio generalis]]'' de [[789]], « que dans chaque évêché, dans chaque monastère, on enseigne les psaumes, les notes, le chant, le [[comput]], la grammaire et qu'on ait des livres soigneusement corrigés »<ref name="balard culture">Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', {{p.|69}}.</ref>. Le nombre d'écoles augmente encore après le [[Concile de Mayence (813)|concile de Mayence de 813]] qui ordonne la création d'écoles rurales pour former de jeunes prêtres<ref name="balard culture"/>. |

||

| Ligne 189 : | Ligne 219 : | ||

[[Fichier:Caroline 2.jpg|thumb|Minuscule Caroline.]] |

[[Fichier:Caroline 2.jpg|thumb|Minuscule Caroline.]] |

||

Charlemagne développe l’utilisation de l’écrit comme moyen de diffusion de la connaissance, et particulièrement l’usage de la langue latine. S'appuyant sur les érudits britanniques comme [[Alcuin]], le ''[[latin]] médiéval''<ref>[[latin médiéval]], point d'entrée : succède au ''[[latin vulgaire]]''.</ref> s'uniformise et incorpore des mots nouveaux (avec des racines grecques ou germaniques) pour servir de langue internationale. Vers [[770]], la mise au point par des scribes de l'[[Abbaye Saint-Pierre de Corbie|abbaye de Corbie]] d’une nouvelle écriture, la [[minuscule caroline]] permet de gagner en lisibilité car les mots sont séparés les uns des autres, et les lettres sont mieux formées<ref name="balard culture"/>{{,}}<ref name="Girot">Marc Girot, ''De Charlemagne à la féodalité'', [http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/histoire/charlemagne.html Site de l'IUFM de Créteil].</ref>. Des ateliers de copie (''[[scriptorium|scriptoria]]'') se développent dans les abbayes carolingiennes : Saint-Martin de Tours, [[Abbaye Saint-Pierre de Corbie|Corbie]], [[Abbaye de Saint-Riquier|Saint-Riquier]]… Les connaissances s'échangent dans toute l'[[Europe]]. À la fin du {{s-|VIII}} et au début du <small>{{IXe}}</small>, on avait ainsi recopié [[Hippocrate]] à [[Saint-Gall]], [[Pline l'Ancien|Pline]] à Corbie, à Saint-Gall et à [[Basilique Saint-Denis|Saint-Denis]], [[Dioscoride]] à l'abbaye de Fleury-sur-Loire, [[Galien]] à Fleury-sur-Loire et à Saint-Gall, [[Columelle]] à Corbie, [[Rutilius Taurus Aemilianus Palladius|Palladius]] à Saint-Gall et à Saint-Denis, [[Isidore de Séville|Isidore]] à Tours, Fleury, [[Luxeuil-les-Bains|Luxeuil]] et Saint-Gall, {{page h'|Apicius}} à [[Tours]], Marcellus à [[Fulda]], lui-même recopié dans le Nord-Est de la France au début du {{ |

Charlemagne développe l’utilisation de l’écrit comme moyen de diffusion de la connaissance, et particulièrement l’usage de la langue latine. S'appuyant sur les érudits britanniques comme [[Alcuin]], le ''[[latin]] médiéval''<ref>[[latin médiéval]], point d'entrée : succède au ''[[latin vulgaire]]''.</ref> s'uniformise et incorpore des mots nouveaux (avec des racines grecques ou germaniques) pour servir de langue internationale. Vers [[770]], la mise au point par des scribes de l'[[Abbaye Saint-Pierre de Corbie|abbaye de Corbie]] d’une nouvelle écriture, la [[minuscule caroline]] permet de gagner en lisibilité car les mots sont séparés les uns des autres, et les lettres sont mieux formées<ref name="balard culture"/>{{,}}<ref name="Girot">Marc Girot, ''De Charlemagne à la féodalité'', [http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/histoire/charlemagne.html Site de l'IUFM de Créteil].</ref>. Des ateliers de copie (''[[scriptorium|scriptoria]]'') se développent dans les abbayes carolingiennes : Saint-Martin de Tours, [[Abbaye Saint-Pierre de Corbie|Corbie]], [[Abbaye de Saint-Riquier|Saint-Riquier]]… Les connaissances s'échangent dans toute l'[[Europe]]. À la fin du {{s-|VIII}} et au début du <small>{{IXe}}</small>, on avait ainsi recopié [[Hippocrate]] à [[Saint-Gall]], [[Pline l'Ancien|Pline]] à Corbie, à Saint-Gall et à [[Basilique Saint-Denis|Saint-Denis]], [[Dioscoride]] à l'abbaye de Fleury-sur-Loire, [[Galien]] à Fleury-sur-Loire et à Saint-Gall, [[Columelle]] à Corbie, [[Rutilius Taurus Aemilianus Palladius|Palladius]] à Saint-Gall et à Saint-Denis, [[Isidore de Séville|Isidore]] à Tours, Fleury, [[Luxeuil-les-Bains|Luxeuil]] et Saint-Gall, {{page h'|Apicius}} à [[Tours]], Marcellus à [[Fulda]], lui-même recopié dans le Nord-Est de la France au début du {{s-|IX}}, [[Cassiodore]] à Tours, Corbie, Saint-Gall, Saint-Denis, [[Alcuin]] à Tours, Fleury et Saint-Gall, [[Vitruve]] à [[Abbaye de Wearmouth-Jarrow|Jarrow]], Fulda et [[Abbaye de Reichenau|Reichenau]]<ref>Extrait de « Le jardin médiéval », colloque à l'abbaye de saint-Arnoult, éditions Adama, 1988.</ref>{{,}}<ref name="raban">« Strabon », [http://www.encyclopedie-universelle.net/abbaye%20-%20jardins2.html#ancre753094 ''Encyclopédie Universelle de la Langue française''].</ref>{{,}}<ref name="Vitruve">{{Ouvrage |prénom1=Jean |nom1=Gimpel |lien auteur1=Jean Gimpel |titre=La Révolution industrielle du Moyen Âge |éditeur=[[Éditions du Seuil]] |année=1975 |passage=129-130 |isbn=2-02-054151-3}}.</ref>… |

||

=== Uniformisation comptable et monétaire === |

=== Uniformisation comptable et monétaire === |

||

En raison d'un commerce déficitaire avec |

En raison d'un commerce déficitaire avec les [[Omeyyades]] (soit directement, soit via [[Byzance]])<ref>Philippe Norel, ''L'Invention du marché'', Seuil, 2004, {{p.|133}}.</ref>, et de la diminution des échanges avec le monde méditerranéen due à la perte de contrôle de la Méditerranée par Byzance, la diminution du numéraire en or rend nécessaire l'adoption d'une monnaie frappée avec un métal plus abondant en Europe que l'or. D'autre part, il faut une monnaie de valeur plus faible adaptée aux transactions courantes<ref name="Contamine argent"/>. Le développement du commerce autour de la [[mer du Nord]] entraîne la frappe de monnaies d'argent par les [[Frise (région historique)|Frisons]] et les [[Anglo-Saxons]] dès 680<ref name="Contamine argent">Philippe Contamine, Marc Bompaire, Stéphane Lebecq, Jean-Luc Sarrazin, ''L'économie médiévale'', {{p.|68}}.</ref>. Au début du règne des [[Pippinides]], les différentes parties de l'Empire utilisent des monnaies différentes, ce qui freine les échanges. En 755, [[Pépin le Bref]] prend le contrôle de [[Dorestadt]] et des ateliers de frappe de monnaie frisons, le roi affirme son monopole à battre monnaie, ordonnant la frappe d'un denier d'argent normalisé, orné de son monogramme<ref>''Les Carolingiens : Pépin le Bref, sa vie. La mort de Pépin le Bref'' [http://chrisagde.free.fr/carolingiens/pepinbref.php3?page=3 chrisagde.free.fr].</ref>. |

||

[[Fichier:Denier Charlemagne1.jpg|left|thumb|[[Denier (monnaie)|Denier]] sous Charlemagne.]] |

[[Fichier:Denier Charlemagne1.jpg|left|thumb|[[Denier (monnaie)|Denier]] frappé sous Charlemagne (argent, poids de 1,19 g, recto et verso).]] |

||

Dans le même esprit, [[Charlemagne]] institue par capitulaire, en |

Dans le même esprit, [[Charlemagne]] institue par capitulaire, en 794, un système fondé sur une masse d'argent : la nouvelle [[Livre (unité)|livre]] correspond à un poids de {{unité|434.80|grammes}} d'argent<ref name="Theismonaie"/>. Il se fonde sur des monnaies de l'[[Empire romain]] : le [[Solidus (monnaie)|solidus]] ou sol, et le denier. Au départ, on taille, dans cette livre d'argent, 240 [[Denier (monnaie)|deniers]] : le poids théorique du denier est donc de 1,812 g. Un [[sol (monnaie de l'ancien régime)|sol]] (un sou) vaut 12 deniers soit un vingtième de livre carolingienne. Circulent aussi des monnaies divisionnaires, comme l'[[Obole (monnaie)|oboles]] (demi-denier) et des [[Picte (monnaie)|pictes]] (quarts de denier)<ref name="Theismonaie">Laurent Theis, ''Histoire du Moyen Âge français'', Perrin, 1992, page 36.</ref>. Seul le denier sert de monnaie d'usage, le sol et la livre servant, eux, de monnaie de compte : un « sol de farine » est la quantité de farine que l'on peut acheter avec 12 deniers<ref name="Balardmonaie">Michel Balard, Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', {{p.|74}}.</ref>. Cette uniformisation de la monnaie facilite les transactions commerciales à travers l'Empire et donc augmente les échanges entre les différentes régions. Une véritable révolution économique est lancée, l'utilisation de la monnaie s'accélère et est attestée même pour des échanges modestes<ref name="contmoul"/>. Une des implications est qu'il devient rentable de produire des surplus agricoles susceptibles d'être vendus. La voie est ouverte au développement démographique et à la mutation progressive vers une société plus commerçante, artisanale et citadine. |

||

Les [[Carolingiens]] prennent d'autres mesures pour favoriser le commerce : ils entretiennent les routes, favorisent les foires ([[Charles Martel]] autorise la création de marchés ruraux dans les ''vici'' dès |

Les [[Carolingiens]] prennent d'autres mesures pour favoriser le commerce : ils entretiennent les routes, favorisent les foires ([[Charles Martel]] autorise la création de marchés ruraux dans les ''vici'' dès 744<ref name="Balardmonaie"/>)… Cependant, ce commerce est étroitement encadré et taxé<ref name="Norel140">Philippe Norel, ''L'invention du marché'', {{p.|140}}.</ref>, les prix sont fixés depuis 794 et l'exportation des armes est prohibée. Ceci permet au souverain de récupérer des entrées fiscales et des produits précieux nécessaires à l'entretien de ses vassaux. |

||

== Politique culturelle == |

== Politique culturelle == |

||

| Ligne 212 : | Ligne 242 : | ||

* Charlemagne restaure la [[philosophie]] et l'étude des auteurs latins et de [[Platon]], qu'il stimule à sa cour ; |

* Charlemagne restaure la [[philosophie]] et l'étude des auteurs latins et de [[Platon]], qu'il stimule à sa cour ; |

||

* l'art des manuscrits s'enrichit considérablement dans les [[scriptorium|scriptoria]], avec la [[minuscule caroline]], les [[enluminure]]s ; |

* l'art des manuscrits s'enrichit considérablement dans les [[scriptorium|scriptoria]], avec la [[minuscule caroline]], les [[enluminure]]s ; |

||

* |

* il se construit dans tout l'Empire pendant le [[haut Moyen Âge]] pas moins de {{nobr|312 [[cathédrale]]s}} {{unité|1254 monastères}} et {{nobr|129 résidences}} royales<ref>{{Ouvrage |auteur1=Bernard Beck |photographe=Bernard Pagnon |titre=Quand les Normands bâtissaient les églises |sous-titre=15 siècles de vie des hommes, d'histoire et d'architecture religieuse dans la Manche |lieu=Coutances |éditeur=Éditions OCEP |année=1981 |pages totales=204 |passage=23 |isbn=2-7134-0053-8}}.</ref>, avec un art très achevé de l'[[orfèvrerie]], des [[fresque]]s et des [[mosaïque]]s inspirées de l'[[art byzantin]] ; |

||

* les études historiques réapparaissent avec [[Paul Diacre]], [[Éginhard]]. |

* les études historiques réapparaissent avec [[Paul Diacre]], [[Éginhard]]. |

||

== Conséquences == |

== Conséquences == |

||

En |

En 877, [[Charles II le Chauve|Charles le Chauve]] meurt. Son règne aura été celui de l'apogée artistique de la renaissance carolingienne. Mais la dissolution de l'Empire s'aggrave, des charges ecclésiastiques sont données à des laïcs par des princes soucieux de récompenser leurs vassaux. L'Église sombre dans une crise plus profonde encore que celle du {{s-|VII}}<ref>[[Jean Dhondt]], « Les dernières invasions » tiré de ''Histoire de la France des origines à nos jours'' sous la direction de [[Georges Duby]], Larousse, 2007, p. 250-251.</ref>. |

||

La renaissance aura au total duré quelques décennies et l'ambitieux programme de rénovation culturelle voulu par Charlemagne n'aura eu qu'une pénétration superficielle de la société. Il touche essentiellement les ecclésiastiques et la haute aristocratie. L'enseignement des prêtres dont Charlemagne avait fait l'une de ses priorités n'a que très partiellement porté ses fruits<ref>Adriaan Vehulst, « La construction carolingienne » tiré de ''Histoire de la France des origines à nos jours'' sous la direction de [[Georges Duby]], Larousse, 2007, p. 219.</ref>. Cependant, la conversion de l'Occident au [[catholicisme]] est un succès, le [[paganisme]] est en net recul, même si l'Église a dû s'adapter et accepter la multiplication du culte des [[relique]]s ou des saints, qui entraînent une multiplication des pèlerinages (le [[pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle]] commence vers l'an |

La renaissance aura au total duré quelques décennies et l'ambitieux programme de rénovation culturelle voulu par Charlemagne n'aura eu qu'une pénétration superficielle de la société. Il touche essentiellement les ecclésiastiques et la haute aristocratie. L'enseignement des prêtres dont Charlemagne avait fait l'une de ses priorités n'a que très partiellement porté ses fruits<ref>Adriaan Vehulst, « La construction carolingienne » tiré de ''Histoire de la France des origines à nos jours'' sous la direction de [[Georges Duby]], Larousse, 2007, p. 219.</ref>. Cependant, la conversion de l'Occident au [[catholicisme]] est un succès, le [[paganisme]] est en net recul, même si l'Église a dû s'adapter et accepter la multiplication du culte des [[relique]]s ou des saints, qui entraînent une multiplication des pèlerinages (le [[pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle]] commence vers l'an 800). Des évolutions économiques et structurelles encore peu visibles sont cependant lancées. L'institution du denier d'argent métamorphose l'économie et bientôt la société, l'Europe entre dans l'âge féodal. |

||

=== La féodalité === |

=== La féodalité === |

||

[[Fichier:British Library Lansdowne MS 782 f022v - Chanson d'Aspremont - Charlemagne & Roland.jpg|vignette|gauche|<center>[[Charlemagne]] embrasse [[Roland]].<br> ''[[Aspremont (chanson de geste)|Chanson d'Aspremont]]'', [[British Library]], Lansdowne Ms. 782 {{folio|22|verso}}, {{s-|XIII |

[[Fichier:British Library Lansdowne MS 782 f022v - Chanson d'Aspremont - Charlemagne & Roland.jpg|vignette|gauche|<center>[[Charlemagne]] embrasse [[Roland]].<br> ''[[Aspremont (chanson de geste)|Chanson d'Aspremont]]'', [[British Library]], Lansdowne Ms. 782 {{folio|22|verso}}, {{s-|XIII}}.</center>]] |

||

Pour maintenir l'unité de l'Empire, Charlemagne introduit la cérémonie de recommandation, qui imposait un serment de [[vassalité]]. Il surveille de près ses vassaux, qui sont inspectés régulièrement par des ''missi dominici'' et sont convoqués annuellement pour partir en campagne. D'autre part, il ne concédait les charges qu'à titre de viager, ce qui permettait de récupérer les terres à la mort de son vassal, d'éviter la perte progressive de ses possessions et de conserver un moyen de pression sur ses vassaux, desquels la jouissance des terres accordées en précaire peut être retirée. Mais son fils [[Louis le Pieux]] rompt l'équilibre entre les biens fonciers fiscaux et les biens fonciers accordés en jouissance à la noblesse<ref>[[Michel Balard]], Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', Hachette, 2003, {{p.|72}}.</ref>. Dès lors, il n'est plus assez riche pour entretenir ses vassaux et plus rien ne bride leurs velléités naturelles d'indépendance. De plus, les campagnes militaires deviennent moins fréquentes après |

Pour maintenir l'unité de l'Empire, Charlemagne introduit la cérémonie de recommandation, qui imposait un serment de [[vassalité]]. Il surveille de près ses vassaux, qui sont inspectés régulièrement par des ''missi dominici'' et sont convoqués annuellement pour partir en campagne. D'autre part, il ne concédait les charges qu'à titre de viager, ce qui permettait de récupérer les terres à la mort de son vassal, d'éviter la perte progressive de ses possessions et de conserver un moyen de pression sur ses vassaux, desquels la jouissance des terres accordées en précaire peut être retirée. Mais son fils [[Louis le Pieux]] rompt l'équilibre entre les biens fonciers fiscaux et les biens fonciers accordés en jouissance à la noblesse<ref>[[Michel Balard]], Jean-Philippe Genet et Michel Rouche, ''Le Moyen Âge en Occident'', Hachette, 2003, {{p.|72}}.</ref>. Dès lors, il n'est plus assez riche pour entretenir ses vassaux et plus rien ne bride leurs velléités naturelles d'indépendance. De plus, les campagnes militaires deviennent moins fréquentes après 820 et les contrôles par les ''missi dominici'' se raréfient et sont de moins en moins efficaces (ils deviennent coûteux à entretenir, sont corruptibles et les voyages à l'époque sont pénibles)<ref>Jean-Pierre Morillo, « L'architecture carolingienne », ''L'Histoire de France'', {{n°|8}}, juillet-août 2007 : « Les premiers Carolingiens », {{p.|69}}, [http://clionide.free.fr/Clionide2/Administration.htm Clionide des Francs].</ref> : le contrôle des vassaux se fait de plus en plus lâche. D'ailleurs, Charlemagne avait déjà l'habitude de confier les terres en ''[[précaire]]'' aux fils de ses vassaux à la mort de ceux-ci. Progressivement, la transmission héréditaire devient une habitude et la sensation que la terre et des charges appartiennent au souverain décline. Cet état de fait s'aggrave encore quand les fils de Louis le Pieux s'entre-déchirent pour le pouvoir et doivent concéder de plus en plus d'autonomie à leurs vassaux pour conserver leur soutien<ref name="Vehulstvass"/>. |

||

[[Fichier:Verdun Treaty 843.svg|thumb|Partage de l'Empire carolingien au [[traité de Verdun]].]] |

[[Fichier:Verdun Treaty 843.svg|thumb|Partage de l'Empire carolingien au [[traité de Verdun]].]] |

||

Le règne de {{noble|Charles II le Chauve|-}} est symptomatique. Après le [[partage de Verdun]] ( |

Le règne de {{noble|Charles II le Chauve|-}} est symptomatique. Après le [[partage de Verdun]] (843) entre les trois fils de [[Louis le Pieux]], [[Charles II le Chauve|Charles le Chauve]] hérite du royaume des Francs de l'Ouest, mais il a besoin du consentement et de l'appui de l'aristocratie pour entrer véritablement en possession de son royaume. Lors d'une assemblée tenue à [[Coulaines]] en novembre 843, il leur concède « la jouissance paisible de leur fonction et de leurs biens » et en retour ils lui apportent « aide et conseil »<ref name="Theis46">Laurent Theis, ''Histoire du Moyen Âge Français'', {{p.|46}}.</ref>. Il tente de conserver l'autorité impériale par tous les moyens, s'adjoignant en particulier le soutien des ecclésiastiques auxquels il concède la possibilité de battre monnaie. Le passage définitif vers la [[féodalité]] se fait par le [[Capitulaire de Quierzy|capitulaire de Quierzy-sur-Oise]] du {{date|16 juin 877}}<ref name="a" />, quand il garantit à ses vassaux la faculté de léguer leurs terres à leur héritier. |

||

=== Mutation de la société agricole === |

=== Mutation de la société agricole === |

||

[[Fichier:Wien, ÖNB, Cod. 387, 90v.jpg|thumb|left|Le cycle annuel des travaux agricoles, Codex 387 de Vienne, v. 800-825.]] |

[[Fichier:Wien, ÖNB, Cod. 387, 90v.jpg|thumb|left|Le cycle annuel des travaux agricoles, Codex 387 de Vienne, v. 800-825.]] |

||

À partir de 800, les campagnes militaires se font plus rares et le modèle économique franc basé sur la guerre n'est plus viable<ref name="Noirel140"/>. L'agriculture est encore largement inspirée du modèle antique de grands domaines cultivés par des esclaves. Mais ceux-ci ont une productivité faible (car non intéressés aux résultats de leur travail) et sont coûteux en saison morte<ref name="Noirel140"/>. Quand vient la paix, nombreux sont les hommes libres qui choisissent de poser les armes pour le travail de la terre plus rentable. Ceux-ci confient leur sécurité à un protecteur contre le ravitaillement de ses troupes ou de sa maison. Certains arrivent à conserver leur indépendance, mais la plupart cèdent leur terre à leur protecteur et deviennent exploitants d'une ''tenure'' (ou ''manse'') pour le compte de ce dernier<ref name="Noirel140">Philippe Noirel, ''L'invention du marché'', {{p.|140}}.</ref>. Dans le sens inverse, les esclaves sont émancipés en serfs gérant une terre et rémunérant leur maître par une partie de leur production ou par des corvées et deviennent plus rentables (cette évolution se fait d'autant mieux que l'Église condamne l'esclavagisme entre chrétiens). La différence entre paysans libres et ceux qui ne le sont pas s'atténue. La frappe de monnaie d'argent depuis plusieurs générations, et son homogénéisation en |

À partir de 800, les campagnes militaires se font plus rares et le modèle économique franc basé sur la guerre n'est plus viable<ref name="Noirel140"/>. L'agriculture est encore largement inspirée du modèle antique de grands domaines cultivés par des esclaves. Mais ceux-ci ont une productivité faible (car non intéressés aux résultats de leur travail) et sont coûteux en saison morte<ref name="Noirel140"/>. Quand vient la paix, nombreux sont les hommes libres qui choisissent de poser les armes pour le travail de la terre plus rentable. Ceux-ci confient leur sécurité à un protecteur contre le ravitaillement de ses troupes ou de sa maison. Certains arrivent à conserver leur indépendance, mais la plupart cèdent leur terre à leur protecteur et deviennent exploitants d'une ''tenure'' (ou ''manse'') pour le compte de ce dernier<ref name="Noirel140">Philippe Noirel, ''L'invention du marché'', {{p.|140}}.</ref>. Dans le sens inverse, les esclaves sont émancipés en serfs gérant une terre et rémunérant leur maître par une partie de leur production ou par des corvées et deviennent plus rentables (cette évolution se fait d'autant mieux que l'Église condamne l'esclavagisme entre chrétiens). La différence entre paysans libres et ceux qui ne le sont pas s'atténue. La frappe de monnaie d'argent depuis plusieurs générations, et son homogénéisation en 781 par Charlemagne est un progrès énorme : plus adapté que l'or qui ne convient que pour des transactions très onéreuses, le denier d'argent permet l'introduction de millions de producteurs et de consommateurs dans le circuit commercial<ref name="Dhondtdenier">[[Jean Dhondt]], « Les dernières invasions » tiré de ''Histoire de la France des origines à nos jours'' sous la direction de [[Georges Duby]], Larousse, 2007, page 249.</ref>. Le paysan peut revendre des surplus, il est donc intéressé à produire plus que ce qu'il faut pour survivre après avoir reversé une partie de sa production à son seigneur<ref name="Noirel140"/>. Il en résulte de nombreux défrichages et une amélioration des techniques : passage de la [[Assolement biennal|rotation biennale]] à l'[[assolement triennal]]<ref>Philippe Contamine, Marc Bompaire, Stéphane Lebecq, Jean-Luc Sarrazin, ''L'économie médiévale'', {{p.|63-64}}.</ref>, utilisation de la fumure, apparition du collier d'épaule et du fer à cheval… |

||

[[Fichier:Medieval mill with undershot wheel.png|thumb|Moulin à eau, miniature anglaise, v. 1200-1250.]] |

[[Fichier:Medieval mill with undershot wheel.png|thumb|Moulin à eau, miniature anglaise, v. 1200-1250.]] |

||

De même, les propriétaires terriens ecclésiastiques comme laïcs fournissent des charrues, investissent dans des équipements améliorant la productivité : [[moulin à eau|moulins à eau]] (en remplacement des [[Meule à grains|meules à bras]] utilisées tant que la main d'œuvre était servile), pressoirs à huile ou à vin (en remplacement du foulage)<ref name="contmoul">Philippe Contamine, Marc Bompaire, Stéphane Lebecq, Jean-Luc Sarrazin, ''L'économie médiévale'', {{p.|65-67}}.</ref>… Les rendements passent de {{nobr|4 pour 1}} à {{nobr|5 ou 6 pour 1}}<ref name="contmoul"/>. L'utilisation de l'énergie hydraulique plutôt qu'animale ou humaine permet une productivité sans comparaison avec celle disponible dans l'Antiquité : chaque meule d'un moulin à eau peut moudre {{unité|150|kg}} de blé à l'heure, ce qui correspond au travail de 40 esclaves<ref>{{harvsp|Gimpel|1975|p=149-150}}.</ref>. Ces progrès dégagent de la main d'œuvre pour d'autres activités. La population est mieux protégée des disettes et par voie de conséquence des épidémies : la mortalité diminue. L'introduction de la monnaie et d'une fiscalité à montant fixe a un autre effet : il devient intéressant d'avoir des enfants car du fait des surplus dégagés ils augmentent la capacité de production agricole et sont moins vus comme des bouches à nourrir. La croissance démographique et l'augmentation de la production agricole s'auto-entretiennent en un cercle vertueux : elles sont la clef du renouveau médiéval. Cette métamorphose se fait progressivement, ses effets sont encore peu visibles au {{ |

De même, les propriétaires terriens ecclésiastiques comme laïcs fournissent des charrues, investissent dans des équipements améliorant la productivité : [[moulin à eau|moulins à eau]] (en remplacement des [[Meule à grains|meules à bras]] utilisées tant que la main d'œuvre était servile), pressoirs à huile ou à vin (en remplacement du foulage)<ref name="contmoul">Philippe Contamine, Marc Bompaire, Stéphane Lebecq, Jean-Luc Sarrazin, ''L'économie médiévale'', {{p.|65-67}}.</ref>… Les rendements passent de {{nobr|4 pour 1}} à {{nobr|5 ou 6 pour 1}}<ref name="contmoul"/>. L'utilisation de l'énergie hydraulique plutôt qu'animale ou humaine permet une productivité sans comparaison avec celle disponible dans l'Antiquité : chaque meule d'un moulin à eau peut moudre {{unité|150|kg}} de blé à l'heure, ce qui correspond au travail de 40 esclaves<ref>{{harvsp|Gimpel|1975|p=149-150}}.</ref>. Ces progrès dégagent de la main d'œuvre pour d'autres activités. La population est mieux protégée des disettes et par voie de conséquence des épidémies : la mortalité diminue. L'introduction de la monnaie et d'une fiscalité à montant fixe a un autre effet : il devient intéressant d'avoir des enfants car du fait des surplus dégagés ils augmentent la capacité de production agricole et sont moins vus comme des bouches à nourrir. La croissance démographique et l'augmentation de la production agricole s'auto-entretiennent en un cercle vertueux : elles sont la clef du renouveau médiéval. Cette métamorphose se fait progressivement, ses effets sont encore peu visibles au {{s-|IX}}, d'autant qu'elle est vite freinée par les invasions et guerres féodales, mais la révolution agricole est en germe et elle se concrétise pleinement quand elles cessent au {{s-|X}}. |

||

=== Croissance des villes === |

=== Croissance des villes === |

||

[[Fichier:Prima bibbia di carlo il calvo, scene della vita di san girolamo, 846 circa, Ms. Lat 1 f. 423 v. 37,50x49,5 cm, parigi, biblioteque nationale.jpg|thumb|Scènes de la vie urbaine. Première Bible de Charles le Chauve, 846.]] |

[[Fichier:Prima bibbia di carlo il calvo, scene della vita di san girolamo, 846 circa, Ms. Lat 1 f. 423 v. 37,50x49,5 cm, parigi, biblioteque nationale.jpg|thumb|Scènes de la vie urbaine. Première Bible de Charles le Chauve, 846.]] |

||

Les surplus agricoles monnayables engendrent un enrichissement de certains exploitants et dégagent de la main d'œuvre pour l'artisanat ou le commerce : les villes grossissent et de nombreux bourgs se créent. Un capitulaire de 743 révèle qu'il n'existe pas de marché dans chaque évêché ; cent ans plus tard, Charles le Chauve doit demander à chaque comte de dresser la liste des marchés dans leur comté<ref name="Dhondtdenier"/>. La relation commerciale entre villes et campagnes s'accroît et un réseau routier secondaire se crée : la densité du réseau de communication devient à partir du {{s-|X}} sans commune mesure avec celle des voies romaines, qui ne desservent que les grands axes<ref>Olivier Guyot Janin, ''Atlas de l'histoire de France : la France médiévale {{IXe}}-{{s-|XV}}'', Éditions Autrement, Paris, 2005, p. 35.</ref>. Si la révolution agricole engendrée par la diffusion de la monnaie voit ses effets ralentis dans un premier temps par les invasions du {{ |

Les surplus agricoles monnayables engendrent un enrichissement de certains exploitants et dégagent de la main d'œuvre pour l'artisanat ou le commerce : les villes grossissent et de nombreux bourgs se créent. Un capitulaire de 743 révèle qu'il n'existe pas de marché dans chaque évêché ; cent ans plus tard, Charles le Chauve doit demander à chaque comte de dresser la liste des marchés dans leur comté<ref name="Dhondtdenier"/>. La relation commerciale entre villes et campagnes s'accroît et un réseau routier secondaire se crée : la densité du réseau de communication devient à partir du {{s-|X}} sans commune mesure avec celle des voies romaines, qui ne desservent que les grands axes<ref>Olivier Guyot Janin, ''Atlas de l'histoire de France : la France médiévale {{IXe}}-{{s-|XV}}'', Éditions Autrement, Paris, 2005, p. 35.</ref>. Si la révolution agricole engendrée par la diffusion de la monnaie voit ses effets ralentis dans un premier temps par les invasions du {{s-|IX}}, celles-ci ont pour effet paradoxal d'accélérer le processus de réorganisation des grands domaines et de défrichage et de grossir la population urbaine<ref name="Contamine94">Philippe Contamine, Marc Bompaire, Stéphane Lebecq, Jean-Luc Sarrazin, ''L'économie médiévale'', Collection U, Armand Colin, 2004, p. 94-95.</ref>. |

||

=== Renforcement de l'influence économique et politique des abbayes === |

=== Renforcement de l'influence économique et politique des abbayes === |

||

{{Article détaillé|Ordre de Cluny|Abbaye de Gorze}} |

{{Article détaillé|Ordre de Cluny|Abbaye de Gorze}} |

||

Le développement intense du [[monachisme]] avec des règles communes (voir [[Benoît d'Aniane]]), l'instauration d'une écriture unique ([[Minuscule caroline|la caroline]]) plus lisible, facilitent le transfert des connaissances et préparent la poussée culturelle, technique et démographique du {{s-|XI}}. Dans un premier temps, les désordres occasionnés par incursions [[vikings]], [[Sarrasins|sarrasines]] ou [[Magyars|hongroises]] et les pillages et guerres privées de la noblesse inhérents au système féodal naissant freinent considérablement le développement économique et les échanges culturels. De nombreuses charges épiscopales, paroissiales ou abbatiales sont confiées à des laïcs et le clergé sombre dans une crise plus profonde encore qu'au {{s-|VII |

Le développement intense du [[monachisme]] avec des règles communes (voir [[Benoît d'Aniane]]), l'instauration d'une écriture unique ([[Minuscule caroline|la caroline]]) plus lisible, facilitent le transfert des connaissances et préparent la poussée culturelle, technique et démographique du {{s-|XI}}. Dans un premier temps, les désordres occasionnés par incursions [[vikings]], [[Sarrasins|sarrasines]] ou [[Magyars|hongroises]] et les pillages et guerres privées de la noblesse inhérents au système féodal naissant freinent considérablement le développement économique et les échanges culturels. De nombreuses charges épiscopales, paroissiales ou abbatiales sont confiées à des laïcs et le clergé sombre dans une crise plus profonde encore qu'au {{s-|VII}}. Mais le gros travail missionnaire a porté ses fruits et les abbayes qui continuent à avoir un comportement moral irréprochable acquièrent un prestige extraordinaire. La culture ne progresse plus mais les abbayes conservent leurs scriptoriums et l'acquis culturel carolingien au fond de leurs bibliothèques. Dans le même temps, la dissolution de l’État renforce les abbayes, qui sont le fer de lance économique des royaumes francs. Elles sont de plus en plus nombreuses à réussir à s'affranchir de la tutelle de la noblesse locale et peuvent élire leur propre abbé. Celles-ci s'organisent en ordre religieux autour de [[Ordre de Cluny|Cluny]] et acquièrent un pouvoir politique et économique de premier ordre : elles sont en mesure au {{s-|X}}, de discipliner la noblesse par les mouvements de la ''[[trêve de Dieu]]'' puis de la ''[[paix de Dieu]]''<ref name="Theispaix">Laurent Theis, ''Histoire du Moyen Âge français'', {{p.|74-75}}.</ref> et de soutenir la création d’États stables autour des dynasties qui finissent par dominer l'organisation clientéliste qui prévaut dans ce contexte de naissance de la féodalité. En un mot, elles seront les moteurs de la [[renaissance de l'an mil]]. |

||

== Acception géographique == |

== Acception géographique == |

||

| Ligne 256 : | Ligne 286 : | ||

* {{Ouvrage|prénom1=Geneviève|nom1=Bührer-Thierry|lien auteur1=Geneviève Bührer-Thierry|prénom2=Charles|nom2=Mériaux|lien auteur2=Charles Mériaux|titre=La France avant la France|sous-titre=481-888|lieu=Paris|éditeur=Belin|collection=Histoire de France|numéro dans collection=1|année=2011|pages totales=687|isbn=978-2-7011-5302-5|présentation en ligne=https://hommesmigrations.revues.org/600}}. |

* {{Ouvrage|prénom1=Geneviève|nom1=Bührer-Thierry|lien auteur1=Geneviève Bührer-Thierry|prénom2=Charles|nom2=Mériaux|lien auteur2=Charles Mériaux|titre=La France avant la France|sous-titre=481-888|lieu=Paris|éditeur=Belin|collection=Histoire de France|numéro dans collection=1|année=2011|pages totales=687|isbn=978-2-7011-5302-5|présentation en ligne=https://hommesmigrations.revues.org/600}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=en |prénom=Dennis J. |nom=Dunn |titre=A history of Orthodox, Islamic, and Western Christian political values |lieu=Basingstoke et New York |éditeur=[[Palgrave Macmillan]] |mois=septembre |année=2016 |numéro d'édition=1 |pages totales={{nobr|1 vol.}}, {{XIII}}-257 |format={{unité|21|cm}} |isbn=978-3-319-32566-8 |isbn10=3319325663 |oclc=944473307 |doi=10.1007/978-3-319-32567-5 |présentation en ligne=https://www.palgrave.com/gp/book/9783319325668 |partie={{nobr|part. {{I}}}} (« {{langue|en|texte=Orthodox, Islamic, and Western civilisations: political values}} ») |numéro chapitre=4 |titre chapitre={{langue|en|texte=Western civilisation}} |passage={{nobr|sect. 1}} (« {{langue|en|texte=Brief history}} ») |libellé=Dunn 2016}}. |

* {{Ouvrage |langue=en |prénom=Dennis J. |nom=Dunn |titre=A history of Orthodox, Islamic, and Western Christian political values |lieu=Basingstoke et New York |éditeur=[[Palgrave Macmillan]] |mois=septembre |année=2016 |numéro d'édition=1 |pages totales={{nobr|1 vol.}}, {{XIII}}-257 |format={{unité|21|cm}} |isbn=978-3-319-32566-8 |isbn10=3319325663 |oclc=944473307 |doi=10.1007/978-3-319-32567-5 |présentation en ligne=https://www.palgrave.com/gp/book/9783319325668 |partie={{nobr|part. {{I}}}} (« {{langue|en|texte=Orthodox, Islamic, and Western civilisations: political values}} ») |numéro chapitre=4 |titre chapitre={{langue|en|texte=Western civilisation}} |passage={{nobr|sect. 1}} (« {{langue|en|texte=Brief history}} ») |libellé=Dunn 2016}}. |

||

* {{Ouvrage |langue=en |prénom1=Ildar H. |nom1=Garipzanov |titre=The symbolic language of authority in the Carolingian world ({{ |

* {{Ouvrage |langue=en |prénom1=Ildar H. |nom1=Garipzanov |titre=The symbolic language of authority in the Carolingian world ({{v.}}751-877) |éditeur=[[Éditions Brill|Brill]] |collection=Brill's series on the early Middle ages |lieu=Leyde et Boston |numéro dans collection=16 |année=2008 |mois=avril |numéro d'édition=1 |pages totales={{nobr|1 vol.}}, {{XX}}-392-[16] |format livre={{unité|25|cm}} |isbn=978-90-04-16669-1 |isbn10=90-04-16669-6 |ean=9789004166691 |oclc=470964092 |bnf=413548877 |doi=10.1163/ej.9789004166691.i-394 |sudoc=127035443 |présentation en ligne=http://www.brill.com/symbolic-language-authority-carolingian-world-c751-877 |libellé=Garipzanov 2008}}. |

||

* {{ouvrage | libellé=Guérard 1832 | auteur=[[Benjamin Guérard]] | titre=Essai sur le système des divisions territoriales de la Gaule, depuis l'âge romain jusqu'à la fin de la dynastie Carlovingienne | lieu=Paris | éditeur=Imprimerie royale | date=1832 | pages=XVI-193 | lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=RMBKcqttDPgC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false }} |

|||