« Gaule aquitaine » : différence entre les versions

m Ajout rapide de {{portail}} : + Gascogne ; avec BandeauxPortails |

→Partition : carte |

||

| (44 versions intermédiaires par 28 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Voir homonymes|Aquitaine |

{{Voir homonymes|Aquitaine}} |

||

{{Infobox Ancienne entité territoriale |

|||

| nom = Gallia Aquitana |

|||

| nom langue = ([[latin|la]]) |

|||

| nom français = Gaule aquitaine |

|||

| année début = [[-27|27 av. J.-C]] |

|||

| année fin = {{s-|V|e}} apr. J.-C. |

|||

| drapeau = |

|||

| blason = |

|||

| drapeau lien = |

|||

| devise = |

|||

| carte = Occitània - Organizacion administrativa entre lei sègles I e III.png |

|||

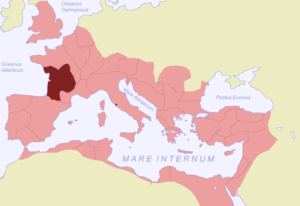

| légende = La Gaule aquitaine, vers 120. |

|||

| langues = [[Latin vulgaire]]<br>[[Gallo-roman (langue)|Gallo-roman]] |

|||

| gouvernement = [[Empire romain d'Occident]] |

|||

| capitale = [[Mediolanum Santonum]] puis [[Burdigala]] |

|||

| evt1 = |

|||

| evt1 date = |

|||

| evt2 = |

|||

| evt2 date = |

|||

| superficie = |

|||

| population = |

|||

| monnaie = |

|||

| fuseau horaire = |

|||

| domaine internet = |

|||

| hymne = |

|||

| p1 = [[Aquitaine antique]] |

|||

| s1 = [[Novempopulanie]] |

|||

| s2 = [[Aquitaine première]] |

|||

| s3 = [[Aquitaine seconde]] |

|||

| s4 = |

|||

}} |

|||

| ⚫ | La '''Gaule aquitaine''' (''Gallia Aquitana'' en latin<ref>[http://mediolanum-santonum.fr/aquitania.html L'Aquitania, la Gaule aquitaine.]</ref>) est une des trois [[province romaine|provinces romaines]] (avec la [[Gaule belgique|Belgique]] et la [[Gaule lyonnaise|Lyonnaise]]) créées par [[Auguste]] en [[-27|27 av. J.-C.]] Le territoire de l'[[Aquitaine protohistorique]], limité au triangle Pyrénées – Atlantique – Garonne, facilement [[Guerre des Gaules|conquis]] par [[Publius Crassus]], lieutenant de [[Jules César]], en [[-55|55 av. J.-C.]], est ainsi augmenté d’une partie de la Gaule celtique, jusqu’à la Loire. |

||

== Administration et liste des gouverneurs romains == |

|||

[[Fichier:Aquitania SPQR.png |

[[Fichier:Aquitania SPQR.png|thumb|300px|center|La Gaule aquitaine (''Gallia Aquitania'') dans l'[[Empire romain]], vers l'an 120.]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

On ignore quelle ville fut capitale de la Gaule aquitaine au {{IIe siècle}} : ce fut peut-être d'abord Saintes, puis Bordeaux. Une autre hypothèse possible a également proposé la ville de ''[[Limonum (ville romaine)|Lemonum]]'' ([[Poitiers]]) comme capitale de la province à cette époque. Cependant, au vu de l'historiographie récente, l'hypothèse de ''Lemonum'' comme capitale de la Gaule aquitaine semble peu probable<ref>Bouet Alain, ''La Gaule Aquitaine'', Paris, Picard, 2015.</ref>. |

|||

| ⚫ | La '''Gaule aquitaine''' est une des trois [[province romaine|provinces romaines]] (avec la [[Gaule belgique|Belgique]] et la [[Gaule lyonnaise|Lyonnaise]]) créées par [[Auguste]] en [[-27|27 av. J.-C.]] |

||

=== Liste (partielle) des gouverneurs romains d'Aquitaine === |

|||

== Administration == |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* [[Galba|Servius Sulpicius Galba]] (31-32) |

|||

On ignore quelle ville fut capitale de la Gaule aquitaine au {{IIe siècle}} : ce fut peut-être d'abord Saintes, puis Bordeaux. Il est également possible que ''Lemonum'' ([[Poitiers]]) l'ait été à cette époque. |

|||

* Manilius Cornutus (entre 14 et 37) |

|||

* [[Lucius Duvius Avitus]] (avant 58) |

|||

* Quintus Iulius Cordus (69)<ref>{{Ouvrage|auteur1=Werner Eck|titre=Chiron|passage=p.247}}</ref> |

|||

* [[Cnaeus Julius Agricola|Cnaeus Iulius Agricola]] (74-76) |

|||

* [[Marcus Cornelius Nigrinus|Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus]] (80-83) |

|||

* Senecio Memmius Afer (94-96) |

|||

* (Lucius Valerius Propinqus?)Granius (...)Gratius (Cerealis?)Geminus R(...)(123-125) |

|||

* Salvius Valens<ref>{{Ouvrage|auteur1=Ronald Syme|titre=A lost legal of Aquitania|passage=pp.181-187}}</ref> |

|||

* Quintus Caecilius Marcellus Dentilianus (vers 138) |

|||

* Titus Prifernius Paetus Rosianus Geminus (142-145) |

|||

* Quintus Caecilius Marcellus Dentilianus (146-149) |

|||

* (...)Licianus |

|||

* Fidus (vers 150) |

|||

* Marcus Censorius Paullus (vers 157 à vers 160) |

|||

* Publius Flavius Pudens Pomponianus (deuxième moitié de deuxième siècle ) |

|||

* Lucius Iulius Iulianus (entre 209 et 217) |

|||

* Marcus Juventus Secundus Rixa Postumius Pansa Valerianus Severus (troisième siècle ) |

|||

== Économie == |

== Économie == |

||

L’Aquitaine prospéra au sein de l’Empire romain. Une des routes de |

L’Aquitaine prospéra au sein de l’Empire romain. Une des routes de l'[[étain]] de Cornouailles via l'Armorique passait par ''[[Burdigala]]'' (Bordeaux), puis ''[[Tolosa (Toulouse)|Tolosa]]'' (Toulouse) via la vallée de la [[Garonne]] et ''[[Narbonne|Narbo Martius]]'' (Narbonne) via la vallée de l'[[Aude (fleuve)|Aude]] (''[[Via Aquitania]]''). L'axe Aude-Garonne, qui suit l'[[isthme]] aquitano-pyrénéen entre [[mer Méditerranée]] et [[océan Atlantique]], est utilisé depuis l'[[âge du Bronze]]<ref>{{Ouvrage|auteur1=Patrice Brun|auteur2=Pascal Ruby|titre=L'âge du Fer en France|sous-titre=Premières villes, premiers États celtiques|éditeur=La Découverte|année première édition=2008|réimpression=2011|passage=27|isbn=978-2-7071-5664-8}}</ref>. |

||

Les Romains développèrent la vigne, qui était déjà cultivée dans la province par les Gaulois, et des artisans venus d'[[Arezzo]] lancèrent la production de [[céramique sigillée]] à ''[[Condatomago|Condatomagos]]'' ([[La Graufesenque]], près de Millau) puis ''[[Lezoux|Lusonum]]'' ([[Lezoux]], près de Thiers), atteignant un niveau quasi industriel. Leur production de qualité se diffusa largement dans toute la Gaule, en Bretagne, en Italie et en Germanie. Des ateliers de mosaïques imprimèrent leur style connu aujourd'hui sous le nom d'[[École d'Aquitaine (mosaïque)|École d'Aquitaine]] |

|||

| ⚫ | Comme toutes les provinces de Gaule, les campagnes furent largement exploitées par des propriétaires de villas et des fermiers. La ville de Burdigala du {{ |

||

| ⚫ | Comme toutes les provinces de Gaule, les campagnes furent largement exploitées par des propriétaires de villas et des fermiers. La ville de ''Burdigala'' connut un essor important du {{sp-|II|e|au milieu du|III|e}}, comptant alors de {{formatnum:20000}} à {{formatnum:25000}} habitants<ref>Étienne Robert, ''Bordeaux antique'', Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, coll. « Histoire de Bordeaux », 15 novembre 1962, page 145.</ref>. |

||

| ⚫ | Les Romains développèrent |

||

| ⚫ | Les Romains développèrent de nombreuses villes en Aquitaine : ''[[Burdigala]]'' (reste d’un [[Amphithéâtre de Bordeaux|amphithéâtre dit palais Gallien]]), ''[[Vesunna]]'' ([[Périgueux]], restes d’un amphithéâtre et d’un temple gallo-romain), ''[[Mediolanum Santonum]]'' ([[Saintes]], vestiges d’un [[Amphithéâtre de Saintes|amphithéâtre]], de l'[[arc de Germanicus]], de thermes et d'un aqueduc – [[Fontcouverte (Charente-Maritime)|Fontcouverte]]), ''[[Divona|Divona Cadurcorum]]'' ([[Cahors]], vestiges d'un théâtre saccagé au {{XIXe siècle}}, de thermes dits de l'arc de Diane, et actuellement fouilles d'un amphithéâtre et d'une basilique), ''[[Limonum]]'' ([[Poitiers]], vestiges d'un [[Amphithéâtre de Poitiers|amphithéâtre]]), ''[[Avaricum]]'' ([[Bourges]]), ''[[Augustonemetum]]'' ([[Clermont-Ferrand]]), ''[[Aginnum]]'' ([[Agen]]), ''[[Augustoritum]]'' ([[Limoges]]) et l'agglomération secondaire de ''[[Cassinomagus]]'' (Chassenon), ''[[Iculisma]]'' ([[Angoulême]]), ''[[Aquae Tarbellicae|Aquæ Tarbellicæ]]'' ([[Dax]]), [[Oloron-Sainte-Marie|''Iluro'']] ([[Oloron-Sainte-Marie|Oloron]], remparts, thermes, temple), etc. |

||

== Partition == |

== Partition == |

||

[[Fichier:Roman Gaul - AD 400.png|vignette|Les provinces romaines en Gaule vers 400]] |

|||

Sous la [[tétrarchie]], la Gaule aquitaine est divisée en trois provinces : |

Sous la [[tétrarchie]], {{refnec|la Gaule aquitaine est divisée en trois provinces : |

||

* [[Aquitaine première]] (Massif Central et Berry), |

|||

* [[Aquitaine |

* [[Aquitaine première]] (Auvergne et Berry) ; |

||

* [[ |

* [[Aquitaine seconde]] (Bordelais, Saintonge, Angoumois et Poitou) ; |

||

* [[Novempopulanie]] (Gascogne).}} |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

== Invasion == |

== Invasion == |

||

Ravagées comme le reste de la Gaule par les invasions barbares après [[406]], l’Aquitaine seconde et la Novempopulanie sont |

Ravagées comme le reste de la Gaule par les invasions barbares après [[406]], l’Aquitaine seconde et la Novempopulanie sont envahies par les [[Wisigoths]], avec le statut de fédérés, à partir de [[418]], puis l’Aquitaine première est occupée à son tour en [[475]]. |

||

== Personnalités == |

== Personnalités == |

||

La province d’Aquitaine est le berceau de plusieurs Gallo-romains célèbres : |

La province d’Aquitaine est le berceau de plusieurs Gallo-romains célèbres : |

||

* [[Tetricus]], empereur en Gaule de 268 à 273 |

* [[Tetricus]], empereur en Gaule de 268 à 273 ; |

||

* le poète [[Ausone]] |

* le poète [[Ausone]] ; |

||

* [[Eparchus Avitus|Avitus]], empereur de 456 à 457 |

* [[Eparchus Avitus|Avitus]], empereur de 456 à 457 ; |

||

* [[Sidoine Apollinaire]]. |

* [[Sidoine Apollinaire]]. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Références}} |

|||

<references /> |

|||

== |

== Annexes == |

||

=== Bibliographie === |

|||

* Auguste Baillet, ''Étude sur la division des Gaules en dix-sept provinces'', {{p.|505-528}}, dans ''Bibliothèque de l'école des chartes'', 1858, volume 19, {{n°|1}} {{Lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1858_num_19_1_445581|consulté le=}} |

|||

* Félix Rocquain de Courtemblay, ''Variations des limites de l'Aquitaine depuis l'an 58 avant J.-C. jusqu'au {{s-|V}}'', {{p.|256-271}}, dans ''Bibliothèque de l'école des chartes'', 1861, volume 22, {{n°|1}} {{Lire en ligne|lien=http://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1861_num_22_1_445761|consulté le=}} |

|||

* [[Patrick Le Roux]], ''Burdigala et l'organisation de la province romaine d'Aquitaine'', {{p.|97-118}}, dans ''Conimbriga'', 2010, {{n°|49}} {{Lire en ligne|lien=https://digitalis-dsp.uc.pt/bitstream/10316.2/37862/1/Burdigala%20et%20l%20organisation%20de%20la%20province%20romaine%20d%20aquitaine.pdf?ln=en|consulté le=}} |

|||

* Alain Bouet, ''La Gaule aquitaine'', Éditions A&J Picard, Paris, 2015 {{ISBN|978-2-7084-0988-0}}, {{pp.|167}} |

|||

=== Articles connexes === |

|||

* [[Province romaine]] |

|||

* [[Gouverneur romain]] |

* [[Gouverneur romain]] |

||

* [[Liste de voies romaines]] |

|||

{{Palette|Gaule|Provinces romaines}} |

{{Palette|Gaule|Provinces romaines}} |

||

| Ligne 50 : | Ligne 114 : | ||

[[Catégorie:Monde gallo-romain]] |

[[Catégorie:Monde gallo-romain]] |

||

[[Catégorie:Aquitaine antique]] |

[[Catégorie:Aquitaine antique]] |

||

[[Catégorie:Antiquité en Gascogne]] |

|||

Dernière version du 26 avril 2024 à 12:53

(la) Gallia Aquitana

27 av. J.-C – Ve siècle apr. J.-C.

| Statut | Empire romain d'Occident |

|---|---|

| Capitale | Mediolanum Santonum puis Burdigala |

| Langue(s) |

Latin vulgaire Gallo-roman |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

La Gaule aquitaine (Gallia Aquitana en latin[1]) est une des trois provinces romaines (avec la Belgique et la Lyonnaise) créées par Auguste en 27 av. J.-C. Le territoire de l'Aquitaine protohistorique, limité au triangle Pyrénées – Atlantique – Garonne, facilement conquis par Publius Crassus, lieutenant de Jules César, en 55 av. J.-C., est ainsi augmenté d’une partie de la Gaule celtique, jusqu’à la Loire.

Administration et liste des gouverneurs romains[modifier | modifier le code]

La Gaule aquitaine était une province impériale. Sa capitale fut successivement :

- Mediolanum Santonum (Saintes), de la création de la province à la fin du Ier siècle ;

- Burdigala (Bordeaux), dès le début du IIIe siècle, qui avait déjà acquis en 48 le statut prestigieux de municipe de droit latin.

On ignore quelle ville fut capitale de la Gaule aquitaine au IIe siècle : ce fut peut-être d'abord Saintes, puis Bordeaux. Une autre hypothèse possible a également proposé la ville de Lemonum (Poitiers) comme capitale de la province à cette époque. Cependant, au vu de l'historiographie récente, l'hypothèse de Lemonum comme capitale de la Gaule aquitaine semble peu probable[2].

Liste (partielle) des gouverneurs romains d'Aquitaine[modifier | modifier le code]

- Servius Sulpicius Galba (31-32)

- Manilius Cornutus (entre 14 et 37)

- Lucius Duvius Avitus (avant 58)

- Quintus Iulius Cordus (69)[3]

- Cnaeus Iulius Agricola (74-76)

- Marcus Cornelius Nigrinus Curiatius Maternus (80-83)

- Senecio Memmius Afer (94-96)

- (Lucius Valerius Propinqus?)Granius (...)Gratius (Cerealis?)Geminus R(...)(123-125)

- Salvius Valens[4]

- Quintus Caecilius Marcellus Dentilianus (vers 138)

- Titus Prifernius Paetus Rosianus Geminus (142-145)

- Quintus Caecilius Marcellus Dentilianus (146-149)

- (...)Licianus

- Fidus (vers 150)

- Marcus Censorius Paullus (vers 157 à vers 160)

- Publius Flavius Pudens Pomponianus (deuxième moitié de deuxième siècle )

- Lucius Iulius Iulianus (entre 209 et 217)

- Marcus Juventus Secundus Rixa Postumius Pansa Valerianus Severus (troisième siècle )

Économie[modifier | modifier le code]

L’Aquitaine prospéra au sein de l’Empire romain. Une des routes de l'étain de Cornouailles via l'Armorique passait par Burdigala (Bordeaux), puis Tolosa (Toulouse) via la vallée de la Garonne et Narbo Martius (Narbonne) via la vallée de l'Aude (Via Aquitania). L'axe Aude-Garonne, qui suit l'isthme aquitano-pyrénéen entre mer Méditerranée et océan Atlantique, est utilisé depuis l'âge du Bronze[5].

Les Romains développèrent la vigne, qui était déjà cultivée dans la province par les Gaulois, et des artisans venus d'Arezzo lancèrent la production de céramique sigillée à Condatomagos (La Graufesenque, près de Millau) puis Lusonum (Lezoux, près de Thiers), atteignant un niveau quasi industriel. Leur production de qualité se diffusa largement dans toute la Gaule, en Bretagne, en Italie et en Germanie. Des ateliers de mosaïques imprimèrent leur style connu aujourd'hui sous le nom d'École d'Aquitaine

Comme toutes les provinces de Gaule, les campagnes furent largement exploitées par des propriétaires de villas et des fermiers. La ville de Burdigala connut un essor important du IIe au milieu du IIIe siècle, comptant alors de 20 000 à 25 000 habitants[6].

Les Romains développèrent de nombreuses villes en Aquitaine : Burdigala (reste d’un amphithéâtre dit palais Gallien), Vesunna (Périgueux, restes d’un amphithéâtre et d’un temple gallo-romain), Mediolanum Santonum (Saintes, vestiges d’un amphithéâtre, de l'arc de Germanicus, de thermes et d'un aqueduc – Fontcouverte), Divona Cadurcorum (Cahors, vestiges d'un théâtre saccagé au XIXe siècle, de thermes dits de l'arc de Diane, et actuellement fouilles d'un amphithéâtre et d'une basilique), Limonum (Poitiers, vestiges d'un amphithéâtre), Avaricum (Bourges), Augustonemetum (Clermont-Ferrand), Aginnum (Agen), Augustoritum (Limoges) et l'agglomération secondaire de Cassinomagus (Chassenon), Iculisma (Angoulême), Aquæ Tarbellicæ (Dax), Iluro (Oloron, remparts, thermes, temple), etc.

Partition[modifier | modifier le code]

Sous la tétrarchie,

Toutes rattachées au diocèse de Viennoise (puis diocèse des Sept Provinces), faisant partie de la préfecture du prétoire des Gaules.

Invasion[modifier | modifier le code]

Ravagées comme le reste de la Gaule par les invasions barbares après 406, l’Aquitaine seconde et la Novempopulanie sont envahies par les Wisigoths, avec le statut de fédérés, à partir de 418, puis l’Aquitaine première est occupée à son tour en 475.

Personnalités[modifier | modifier le code]

La province d’Aquitaine est le berceau de plusieurs Gallo-romains célèbres :

- Tetricus, empereur en Gaule de 268 à 273 ;

- le poète Ausone ;

- Avitus, empereur de 456 à 457 ;

- Sidoine Apollinaire.

Notes et références[modifier | modifier le code]

- L'Aquitania, la Gaule aquitaine.

- Bouet Alain, La Gaule Aquitaine, Paris, Picard, 2015.

- Werner Eck, Chiron, p.247

- Ronald Syme, A lost legal of Aquitania, pp.181-187

- Patrice Brun et Pascal Ruby, L'âge du Fer en France : Premières villes, premiers États celtiques, La Découverte (réimpr. 2011) (1re éd. 2008) (ISBN 978-2-7071-5664-8), p. 27

- Étienne Robert, Bordeaux antique, Bordeaux, Fédération historique du Sud-Ouest, coll. « Histoire de Bordeaux », 15 novembre 1962, page 145.

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Auguste Baillet, Étude sur la division des Gaules en dix-sept provinces, p. 505-528, dans Bibliothèque de l'école des chartes, 1858, volume 19, no 1 [lire en ligne]

- Félix Rocquain de Courtemblay, Variations des limites de l'Aquitaine depuis l'an 58 avant J.-C. jusqu'au Ve siècle, p. 256-271, dans Bibliothèque de l'école des chartes, 1861, volume 22, no 1 [lire en ligne]

- Patrick Le Roux, Burdigala et l'organisation de la province romaine d'Aquitaine, p. 97-118, dans Conimbriga, 2010, no 49 [lire en ligne]

- Alain Bouet, La Gaule aquitaine, Éditions A&J Picard, Paris, 2015 (ISBN 978-2-7084-0988-0), pp. 167

Articles connexes[modifier | modifier le code]