« Gironde (Révolution française) » : différence entre les versions

Plan |

→La mise à mort du 31 octobre 1793 : corrigé le redirecte |

||

| (37 versions intermédiaires par 25 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||

| titre dirigeant3 = |

| titre dirigeant3 = |

||

| personne clé = |

| personne clé = |

||

| option-1 = |

| option-1 = Orientation |

||

| valeur-1 = [[Gauche (politique)|Gauche]]<ref name="depute_positionnement"/><br/> |

| valeur-1 = [[Gauche (politique)|Gauche]]<ref name="depute_positionnement"/><br/>{{référence nécessaire|puis [[Droite (politique)|droite]] <small>([[Convention nationale]])</small>}} |

||

| option-2 = |

| option-2 = |

||

| valeur-2 = |

| valeur-2 = |

||

| Ligne 54 : | Ligne 54 : | ||

| remplacé par = |

| remplacé par = |

||

}} |

}} |

||

La '''Gironde''' est, au début de la [[Révolution française]], un groupe politique issu du [[Patriote (Révolution française)|parti patriote]], dont les membres sont appelés « '''girondins''' », particulièrement connu en raison du conflit mortel qui l'a opposé au groupe des [[Montagne (Révolution française)|montagnards]] dans les premiers mois de la [[Première République (France)|république]] (septembre 1792-juin 1793). |

|||

Influents à l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]] ({{date|1|octobre| 1791}}-{{date|20| septembre| 1792}}), ils ont des ministres dans le gouvernement de [[Louis XVI]] et soutiennent notamment l'[[Déclaration de guerre de la France au roi de Bohême et de Hongrie|entrée en guerre de la France contre l'Autriche]] (avril 1792). |

|||

Après la [[Journée du 10 août 1792|crise du 10 août]] et l'arrestation de Louis XVI, ils constituent de nouveau une tendance importante dans la nouvelle assemblée, la [[Convention nationale]] (20 septembre 1792-26 octobre 1795), mais sont confrontés à l'hostilité d'un groupe plus radical, la [[Montagne (Révolution française)|Montagne]], soutenu par la [[Commune de Paris (Révolution française)|Commune de Paris]] issue de l'insurrection, qui représente les [[sans-culottes]] parisiens. Ce conflit, dont le [[procès de Louis XVI]] est une étape importante, aboutit à la défaite politique de la Gironde (2 juin 1793) et, par la suite, à la condamnation à mort de nombre de ses députés. |

|||

Les chefs de file girondins, [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]], [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]], [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]], [[Jean-Marie Roland de La Platière|Roland]] et son épouse, [[Manon Roland]], meurent tous au cours de l'année 1793. |

|||

== Les noms de « Gironde » et de « girondins » == |

|||

Les Girondins sont aujourd'hui connus dans l'historiographie de la Révolution française, notamment à la suite de l'ouvrage de [[Alphonse de Lamartine|Lamartine]], ''[[Histoire des Girondins]]''. Leur mémoire est célébrée à [[Bordeaux]], où, sur la [[place des Quinconces]], se dresse le [[monument aux Girondins]]. |

|||

À l'époque, ces mots étaient moins courants, quoique connus : les contemporains parlent parfois des « girondins » (ou « girondistes »)<ref>Sur l'usage de ces termes pendant la Révolution, voir {{harvsp|de Luna|1988|p=506}}.</ref>, mais plus souvent des « brissotins », des « rolandistes » (ou « rolandins ») et des « buzotins » (en référence au député [[François Buzot|Buzot]], l'un des principaux orateurs des Girondins)<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Serge|nom1=Berstein|lien auteur1=Serge Berstein|prénom2=Michel|nom2=Winock|lien auteur2=Michel Winock|titre=L'Invention de la démocratie, 1789-1914|éditeur=Seuil|lieu=Paris|année=2008|pages totales=620|passage=46|isbn=978-2-7578-0226-7|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=f7sVAQAAIAAJ|consulté le=2020-03-28}}</ref>. |

|||

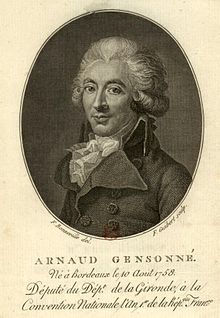

Le nom de « girondins » est lié à celui du département de la [[Gironde (département)|Gironde]], dont étaient issus plusieurs députés de ce groupe à l'Assemblée législative, [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]], [[Élie Guadet|Guadet]], [[Armand Gensonné|Gensonné]], [[Jean-Antoine Lafargue de Grangeneuve|Grangeneuve]] et [[Jean-François Ducos|Ducos]]. |

|||

== Caractéristiques du groupe des girondins == |

|||

{{Citation bloc|À la fin de [[1791]], le parti des girondins était encore au berceau ; il ne pouvait encore figurer, dans l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]], que par [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]], Vergniaud le meilleur orateur de la Gironde, [[Maximin Isnard|Isnard]], [[Armand Gensonné]], [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]], et hors de l'Assemblée, que par [[François Buzot|Buzot]], [[Étienne Clavière|Clavière]], [[Jean-Marie Roland de La Platière|Roland]]…<ref>[[Louis Blanc]], ''Histoire de la Révolution française'' : tome I, chapitre II « Les Girondins », p. 598, Imprimerie Lahure, Paris, 1860.</ref>}} |

|||

[[File:Brissot et 20 de ses complices condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire.jpg|vignette|<center>[[Jacques Pierre Brissot]] et vingt autres [[Convention nationale|conventionnels]] girondins devant le [[Tribunal révolutionnaire]].<br />[[Estampe]] anonyme, [[Paris]], [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes]], 1793.</center>]] |

[[File:Brissot et 20 de ses complices condamnés à mort par le tribunal révolutionnaire.jpg|vignette|<center>[[Jacques Pierre Brissot]] et vingt autres [[Convention nationale|conventionnels]] girondins devant le [[Tribunal révolutionnaire]].<br />[[Estampe]] anonyme, [[Paris]], [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes]], 1793.</center>]] |

||

On peut y ajouter à l'assemblée trois autres législateurs bordelais : Guadet, Grangeneuve, [[Jean-François Ducos]] (1765-1793), et hors de l'assemblée Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, beau-frère de Ducos. Les girondins se sont violemment affrontés aux [[Montagne (Révolution française)|montagnards]]<ref>Les montagnards devaient leur nom au fait qu'ils étaient installés sur les gradins les plus hauts de l'Assemblée.</ref>, incarnés par les figures de [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]], [[Georges Jacques Danton|Danton]] ou [[Jean-Paul Marat|Marat]] — que ce soit au [[Club des jacobins]] dont la plupart sont membres, à l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]] ou à la [[Convention nationale|Convention]]. Ils s'en distinguent par leur électorat, essentiellement provincial pour les girondins tandis qu'il est parisien pour les montagnards, mais également par leur position sur la guerre, voulue par les Girondins pour affermir la Révolution, et par le sort à réserver au [[Louis XVI|roi]] déchu, qu'ils souhaitent épargner contrairement aux Montagnards, qui désirent la mort de Louis XVI. Toutefois à l'Assemblée législative futurs montagnards et girondins s'accordaient pour la politique coloniale : la défense réussie des droits des hommes de couleur, libres entre {{date-|octobre 1791}} et {{date-|mars 1792}} : décrets législatifs les 24 et {{date-|28 mars 1792}} obtenus notamment par Brissot et Vergniaud, devenue la loi du {{date-|4 avril}} après que les ministres Clavière et Roland eurent convaincu le roi de sanctionner les décrets. En mai 1792 Robespierre salue cette loi <ref> Le Defenseur de la Constitution N 3- 31 mai 1792 ''Œuvres de Robespierre'', tome IV, p.77-99 (84) ; Jean-Daniel Piquet, ''L'émancipation des Noirs dans la Révolution francaise (1789-1795)'', Paris, Karthala, p.155 </ref> en laquelle il perçoit le seul élément positif de leur politique. |

|||

La '''Gironde''' (ses membres étant appelés « les '''girondins''' ») est un groupe politique siégeant à l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]]<ref>La législative durera du {{date|1|octobre| 1791}} au {{date|20| septembre| 1792}}.</ref> puis à la [[Convention nationale]]<ref name=":0">La Convention nationale durera du {{date|21| septembre| 1792}} au {{date|26| octobre| 1795}}.</ref>, pendant la [[Révolution française]]. Les chefs de file principaux en sont [[Jacques Pierre Brissot]] et [[Jean-Marie Roland de La Platière]]. |

|||

Le groupe des députés ou conventionnels de la « Plaine », très majoritaire, appuyait selon le cas les propositions de la Gironde ou de la Montagne. |

|||

== Définition == |

|||

L'influence des girondins était prépondérante à la Convention jusqu'à leur chute, de sorte que l'on parle parfois de « Convention girondine » pour la période allant de son ouverture, le 21 septembre 1792, jusqu'en {{date-|juin 1793}}. |

|||

En se fondant sur les arrestations consécutives au 2 juin, et sur les décrets du 8 juillet rendu par [[Louis Antoine de Saint-Just|Saint-Just]] et du 3 octobre 1793 rendu par [[Jean Pierre André Amar|Amar]], l'historienne [[Jacqueline Chaumié]]<ref>{{Article|prénom1=Mireille|nom1=Rambaud|titre=Jacqueline Chaumié (1904-1978)|périodique=Bibliothèque de l'École des chartes|volume=137|numéro=2|date=1979|lire en ligne=https://www.persee.fr/doc/bec_0373-6237_1979_num_137_2_464489|consulté le=2023-10-02|pages=359–360}}</ref> estime les conventionnels girondins au nombre de 137 . |

|||

Si les contemporains n'ignorent pas le terme, ils parlent plutôt de « '''brissotins''' », de « '''rolandistes''' » ou « '''rolandins''' » et de « '''buzotins''' »<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Serge|nom1=Berstein|lien auteur1=Serge Berstein|prénom2=Michel|nom2=Winock|lien auteur2=Michel Winock|titre=L'invention de la démocratie, 1789-1914|éditeur=Seuil|lieu=Paris|année=2008|pages totales=620|passage=46|isbn=978-2-7578-0226-7|lire en ligne=https://books.google.be/books?id=f7sVAQAAIAAJ|consulté le=2020-03-28}}</ref>, l'appellation de « girondins » (ou « girondiste ») se généralisant postérieurement<ref>Sur l'usage du terme durant la Révolution, voir {{harvsp|de Luna|1988|p=506}}.</ref> ; celle-ci est popularisée au {{XIXe siècle}}, notamment par [[Alphonse de Lamartine|Lamartine]] dans son ''[[Histoire des Girondins]]'', et provient de la région d'origine des premiers députés de ce groupe ([[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]], [[Élie Guadet|Guadet]], [[Armand Gensonné|Gensonné]], [[Jean-Antoine Lafargue de Grangeneuve|Grangeneuve]], [[Jean-François Ducos]]).{{Citation bloc|À la fin de [[1791]], le parti des girondins était encore au berceau ; il ne pouvait encore figurer, dans l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]], que par, [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]], Vergniaud le meilleur orateur de la Gironde, [[Maximin Isnard|Isnard]], [[Armand Gensonné]], [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]], et hors de l'Assemblée, que par [[François Buzot|Buzot]], [[Étienne Clavière|Clavière]], [[Jean-Marie Roland de La Platière|Roland]]…<ref>[[Louis Blanc]], ''Histoire de la Révolution française'' : tome I, chapitre II « Les Girondins », p. 598, Imprimerie Lahure, Paris, 1860.</ref>}} |

|||

== Période de l'Assemblée constituante == |

|||

On peut y ajouter à l'assemblée trois autres législateurs bordelais : Guadet, Grangeneuve, Jean-François Ducos, et hors de l'assemblée Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, beau-frère de Ducos. Les girondins se sont violemment affrontés aux [[Montagne (Révolution française)|montagnards]]<ref>Les montagnards devaient leur nom au fait qu'ils étaient installés sur les gradins les plus hauts de l'Assemblée.</ref>, incarnés par les figures de [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]], [[Georges Jacques Danton|Danton]] ou [[Jean-Paul Marat|Marat]] — que ce soit au [[Club des jacobins]] dont la plupart sont membres, à l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]] ou à la [[Convention nationale|Convention]]. Ils s'en distinguent par leur électorat, essentiellement provincial pour les girondins tandis qu'il est parisien pour les montagnards, par leur position sur la guerre, voulue par eux pour affermir la Révolution, et par le sort à réserver au [[Louis XVI|roi]] déchu, qu'ils souhaitent épargner. Toutefois à l'Assemblée législative futurs montagnards et girondins s'accordaient pour la politique coloniale : la défense réussie des droits des hommes de couleur, libres entre {{date-|octobre 1791}} et {{date-|mars 1792}} : décrets législatifs les 24 et {{date-|28 mars 1792}} obtenus notamment par Brissot et Vergniaud, devenue la loi du {{date-|4 avril}} après que les ministres Clavière et Roland aient convaincu le roi de sanctionner les décrets. En mai 1792 Robespierre salue cette loi <ref> Le Defenseur de la Constitution N 3- 31 mai 1792 ''Œuvres de Robespierre'', tome IV, p.77-99 (84) ; Jean-Daniel Piquet, ''L'émancipation des Noirs dans la Révolution francaise (1789-1795)'', Paris, Karthala, p.155 </ref> en laquelle il perçoit le seul élément positif de leur politique. |

|||

=== Débuts de la Révolution (juillet 1789-juin 1791) === |

|||

{{...}} |

|||

Le 9 juillet 1789, les [[États généraux de 1789|États généraux]] réunis depuis le 5 mai à [[Château de Versailles|Versailles]] deviennent l'[[Assemblée nationale constituante (1789)|Assemblée nationale constituante]]. Des réformes importantes ont lieu sous l'impulsion du [[Patriote (Révolution française)|parti patriote]] : abolition des privilèges ([[Nuit du 4 août 1789|4 août 1789]]), [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]], [[liberté de la presse]], restructuration territoriale du royaume (création des [[Commune (France)|communes]] et des [[Département français|départements]]), [[Constitution civile du clergé|réorganisation]] de l'[[Église catholique en France|Église catholique]], etc. |

|||

Des tensions apparaissent, se traduisant par le phénomène de l'[[Émigration (1789-1815)|émigration]] de nombreux nobles (souvent officiers dans l'armée), notamment celle des frères de Louis XVI. Le parti patriote se divise en plusieurs courants, dont le principal est la société des Amis de la Constitution, généralement appelé [[Club des jacobins]]. |

|||

Le groupe des députés ou conventionnels de la « Plaine », très majoritaire, appuyaient selon le cas les propositions de la Gironde ou de la Montagne. |

|||

{{...}} |

|||

En juin 1791, Louis XVI quitte clandestinement le [[château des Tuileries]] où il réside depuis octobre 1789, mais il est arrêté à [[Varennes-en-Argonne]], puis ramené prisonnier à Paris, sous la surveillance de la [[Garde nationale (France)|Garde nationale]]. La majorité de l'Assemblée, menée par [[Gilbert du Motier de La Fayette|La Fayette]], député et commandant en chef de la Garde nationale, décide de le maintenir sur le trône, en affirmant qu'il a été victime d'un enlèvement par des [[Émigration (1789-1815)|émigrés]]. C'est l'origine d'une crise majeure, la cassure des patriotes entre ceux qui veulent préserver la [[monarchie constitutionnelle]] (La Fayette) et ceux qui veulent passer à la [[république]] ([[Maximilien de Robespierre|Robespierre]]). Le peuple des [[sans-culottes]]<ref>Dans l'ensemble, les sans-culottes ne sont pas des pauvres, mais des maîtres et ouvriers des corporations, la plupart pas suffisamment riches pour atteindre le cens électoral. Un de leurs leader est le brasseur [[Antoine Joseph Santerre|Santerre]], qui est à la tête d'une entreprise importante.</ref> parisiens est favorable à la république, d'autant plus que l'Assemblée a établi un système de [[suffrage censitaire]] qui les prive du [[droit de vote]]. |

|||

L'influence des girondins était prépondérante à la Convention jusqu'à leur chute, de sorte que l'on parle parfois de « Convention girondine » pour la période allant de ses débuts<ref name=":0" /> jusqu'en {{date-|juin 1793}}. L'historienne Jacqueline Chaumié a décompté 137 conventionnels girondins à partir des listes de proscription que leurs adversaires montagnards dressèrent entre mai et octobre 1793. |

|||

=== La tentative de fuite du roi (juin 1791) et ses conséquences === |

|||

== Le ministère girondin == |

|||

Après la [[fuite de Louis XVI et arrestation à Varennes|fuite du roi à Varennes]] le {{date| 20| juin| 1791}}, les factions avancées et la majorité des [[Club des jacobins|jacobins]] signèrent le {{date|17 juillet 1791}} au [[Champ-de-Mars (Paris)|Champ-de-Mars]] une pétition demandant la déchéance de [[Louis XVI]] et l'établissement d'une [[Première République (France)|république en France]]. Cet événement qui dégénéra en tragédie (la [[fusillade du Champ-de-Mars]]) créa une scission au sein des jacobins et marqua un des tournants de la Révolution française. |

|||

{{…}} |

|||

À [[Pillnitz]], le [[27 août]] 1791, l'empereur, chef de la maison de Habsbourg, et le [[roi de Prusse]] signent une déclaration à l'attention des souverains d'Europe désignant le danger qui menace le trône de Louis XVI<ref>Madame Roland, {{p.|141}}.</ref>. |

|||

== Division sur la question de l’opportunité de la guerre == |

|||

{{Article détaillé|Déclaration de guerre de la France au roi de Bohême et de Hongrie}} |

|||

=== Causes === |

|||

Les [[Europe|puissances européennes]] qui avaient d'abord pensé que la [[France]] deviendrait une [[monarchie constitutionnelle]] inspirée du [[Monarchie britannique|modèle britannique]] se sentirent menacées dans leur existence par un événement capital. Après la [[fuite de Louis XVI et arrestation à Varennes|fuite du roi à Varennes]] le {{date| 20| juin| 1791}}, les factions avancées et la majorité des [[Club des jacobins|jacobins]] signèrent le {{date|17 juillet 1791}} au [[Champ-de-Mars (Paris)|Champ-de-Mars]] une pétition demandant la déchéance de [[Louis XVI]] et l'établissement d'une [[Première République (France)|république en France]]. Cet événement qui dégénéra en tragédie (la [[fusillade du Champ-de-Mars]]) créa une scission au sein des jacobins et marqua un des tournants de la Révolution française. |

|||

== Période de l'Assemblée législative jusqu'au début de la guerre (octobre 1791-mai 1792) == |

|||

À [[Pillnitz]], le [[27 août]] suivant, l'[[empereur d'Autriche]] et le [[roi de Prusse]] signent une déclaration à l'attention des souverains d'Europe désignant le danger qui menace le trône de Louis XVI<ref>Voir Madame Roland, {{p.|141}} (''op. cit.'').</ref>. Le {{date|16| février| 1792}} la [[Prusse]] et l'[[Autriche]] vont plus loin et signent un pacte d'alliance. L'[[Espagne]], la [[Russie]] et la [[Suède]] rappellent leurs [[ambassadeur]]s. Voyant alors dans la guerre le salut de la [[Révolution française|Révolution]], Brissot prône la guerre contre tous ceux qui, en [[Europe]], encouragent la résistance aux lois révolutionnaires ou n’observent pas un gage de neutralité en désarmant les [[émigration française (1789-1815)|émigrés]]<ref>Voir [[Albert Mathiez]], ''Girondins et Montagnards'', {{p.|4}}, édition de la passion 1988.</ref>. Il trouve un adversaire résolu chez [[Maximilien de Robespierre]], ainsi que le [[François de Pange|chevalier de Pange]], jeune journaliste pacifiste. |

|||

=== La nouvelle assemblée === |

|||

En septembre, la [[Constitution française de 1791|constitution]] est promulguée par le roi et l'Assemblée constituante est remplacée par l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]], dont les 745 députés sont élus au cours du mois de septembre. Aucun d'eux ne siégeait à la Constituante, le renouvellement du mandat ayant été expressément exclu. La première séance a lieu le {{1er}} octobre. |

|||

Le principal groupe est constitué par les membres du [[Club des feuillants]] (250 députés), partisans de la défense de la monarchie constitutionnelle ; le [[Club des jacobins]] a 136 membres élus<ref>Michel Vovelle, ''La Chute de la monarchie'', p. 241.</ref> ; les autres députés sont plutôt proches des feuillants. Mais les jacobins sont bien implantés à Paris, dont le maire à partir de cette époque est [[Jérôme Pétion de Villeneuve|Jérôme Pétion]]. |

|||

D'autre part le Roi et la [[Marie-Antoinette d'Autriche|Reine]], convaincus que leur salut ne peut venir que de la défaite des armées révolutionnaires, rendent la guerre inévitable. Pour eux le salut de la monarchie passe par le recours aux princes étrangers<ref>[[Albert Soboul]], ''Histoire de la Révolution française'', {{1er|volume}}, {{p.|277}}, collection Idées, Gallimard, 1962. Pour des raisons différentes tout le monde veut la guerre, depuis les girondins et [[Marie-Antoinette d'Autriche|Marie-Antoinette]], jusqu'à [[François Ier (empereur d'Autriche)]] {{Incise|qui vient de succéder à son père Léopold plutôt pacifique}} et qui voit dans la Révolution l'ennemie à abattre. Mais rien n'oblige la [[France]] à déclarer la guerre, cette situation dure depuis des mois et peut durer encore longtemps. [[G. Lenotre]], [[André Castelot]], ''Les grandes heures de la Révolution française'', tome II, {{p.|21-22}}, Perrin, 1963.</ref>. |

|||

Parmi les jacobins, un groupe se met en avant assez vite autour de [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]], de [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]] et des députés du [[Gironde (département)|département de la Gironde]] [[Élie Guadet|Guadet]], [[Armand Gensonné|Gensonné]] et [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]]. |

|||

=== Les débats sur la guerre === |

|||

=== Le problème de la guerre === |

|||

Il est posé dès le début de l'Assemblée législative, notamment à cause des tensions extérieures suscitées par les émigrés. Une autre source de tensions est la situation de la famille royale, qui a des liens de parenté avec plusieurs monarques européens (le roi d'Espagne est un Bourbon ; Marie-Antoinette est la sœur des empereurs [[Joseph II (empereur du Saint-Empire)|Joseph II]], puis [[Léopold II (empereur du Saint-Empire)|Léopold II]], la tante de [[François Ier (empereur d'Autriche)|François II]]). |

|||

Un des grands problèmes de cette période est lié à la menace de guerre entre la France révolutionnaire et les monarchies européennes, notamment celle de l'[[Saint-Empire romain germanique|empereur]] François II<ref>François II, petit-fils de [[Marie-Thérèse d'Autriche (1717-1780)|Marie-Thérèse d'Autriche]], est empereur du [[Saint-Empire romain germanique]], fonction dotée de très peu de pouvoirs. Il tient sa puissance des [[Monarchie de Habsbourg|États patrimoniaux de la maison de Habsbourg]] : fiefs d'[[Archiduché d'Autriche|Autriche]], [[Comté de Tyrol|Tyrol]], [[Duché de Styrie|Styrie]], etc., [[royaume de Bohême]], [[royaume de Hongrie]], [[Royaume de Croatie (Habsbourg)|royaume de Croatie]], etc. En 1804, le Saint-Empire étant aboli, il prend le titre d'[[Liste des souverains d'Autriche|empereur d'Autriche]], sous le nom de [[François Ier (empereur d'Autriche)|François Ier]].</ref>, chef de la [[maison de Habsbourg]], neveu de [[Marie-Antoinette d'Autriche|Marie-Antoinette]], menace attisée par nombre d'[[Émigration (1789-1815)|émigrés]] appartenant généralement à des tendances contre-révolutionnaires. |

|||

=== Les débats sur la guerre à l'Assemblée et dans les clubs (octobre 1791-avril 1792) === |

|||

[[Fichier:Jacques Pierre Brissot de Warville.jpg|vignette|gauche|<center>[[Jacques Pierre Brissot]],<br />peinture de Fouquet, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, 1792.</center>]] |

[[Fichier:Jacques Pierre Brissot de Warville.jpg|vignette|gauche|<center>[[Jacques Pierre Brissot]],<br />peinture de Fouquet, Versailles, châteaux de Versailles et de Trianon, 1792.</center>]] |

||

[[Fichier:Jakobinerklub.jpg|thumb|upright=1.5|<center>[[Estampe]] satirique monarchiste représentant le débat sur la guerre au [[club des Jacobins]] en {{date-|janvier 1792}} (Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], département des estampes et de la photographie).</center>]] |

[[Fichier:Jakobinerklub.jpg|thumb|upright=1.5|<center>[[Estampe]] satirique monarchiste représentant le débat sur la guerre au [[club des Jacobins]] en {{date-|janvier 1792}} (Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], département des estampes et de la photographie).</center>]] |

||

Les questions de l'opportunité de la guerre sont débattues pendant plusieurs mois, d'{{date-|octobre 1791}} à {{date||avril|1792}}. L'armée des émigrés s'agitant près des frontières françaises<ref>Il s'agit des frontières nord-est auxquelles jouxte un glacis de petits États allemands, principautés, duchés et même royaumes, qui ont accueilli un certain nombre de nobles émigrés. Ces États sont sous la protection de l'Empereur d'[[Autriche]]. Ceux-ci disparaîtront au cours du {{s-|XIX}} avec l'unification de l'Allemagne.</ref>, donne l'occasion aux girondins de mettre en pratique leur idée d'étendre le message de la [[Révolution française|Révolution]] aux peuples d'[[Europe]], soumis à « l'esclavage des tyrans ». Ils portent donc le problème à l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]], le [[22 octobre]], avec un discours de [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]] et, le [[31 octobre]] suivant avec une intervention d'[[Maximin Isnard|Isnard]]. Le [[9 novembre]], l'Assemblée décrète que tous les [[émigration française (1789-1815)|émigrés]] doivent rentrer en [[France]] avant le {{date|1|janvier| 1792}}. Dans son discours du {{date|16| décembre| 1791}} à l'Assemblée qui ouvre le grand débat sur la guerre, le girondin [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]] déclare : {{Citation|… Et nous dont les [[frontière]]s sont menacées, dont les réquisitions sont rejetées, nous, hommes libres, nous balancerions. La défiance est un état affreux. Le mal est à [[Coblence|Coblentz]] (…) Le pouvoir exécutif va déclarer la guerre : il fait son devoir, et vous devez le soutenir quand il fait son devoir…}}<ref>Louis Blanc, ''Histoire de la Révolution'', tome I (''op. cit.'').</ref> Mais, dans l'immédiat, rien ne menace la [[France]] au point de se lancer dans l'[[aventure]] d'une [[guerre]] contre les puissances européennes. |

|||

Les questions de l'opportunité de la guerre sont débattues pendant plusieurs mois, d'{{date-|octobre 1791}} à {{date||avril|1792}}. L'armée des émigrés s'agitant près des frontières françaises<ref>Il s'agit des frontières nord-est auxquelles jouxte un glacis de petits États allemands, principautés, duchés et même royaumes, qui ont accueilli un certain nombre de nobles émigrés. Ces États sont sous la protection de l'empereur d'[[Autriche]]. Ceux-ci disparaîtront au cours du {{s-|XIX}} avec l'unification de l'Allemagne.</ref>, donne l'occasion aux girondins de mettre en pratique leur idée d'étendre le message de la [[Révolution française|Révolution]] aux peuples d'[[Europe]], soumis à « l'esclavage des tyrans ». Ils portent donc le problème à l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]], le [[22 octobre]], avec un discours de [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]] et, le [[31 octobre]] suivant avec une intervention d'[[Maximin Isnard|Isnard]]. Le [[9 novembre]], l'Assemblée décrète que tous les [[émigration française (1789-1815)|émigrés]] doivent rentrer en [[France]] avant le {{date|1|janvier| 1792}}. Dans son discours du {{date|16| décembre| 1791}} à l'Assemblée qui ouvre le grand débat sur la guerre, le girondin [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]] déclare : {{Citation|… Et nous dont les [[frontière]]s sont menacées, dont les réquisitions sont rejetées, nous, hommes libres, nous balancerions. La défiance est un état affreux. Le mal est à [[Coblence|Coblentz]] (…) Le pouvoir exécutif va déclarer la guerre : il fait son devoir, et vous devez le soutenir quand il fait son devoir…}}<ref>Louis Blanc, ''Histoire de la Révolution'', tome I (''op. cit.'').</ref> Mais, dans l'immédiat, rien ne menace la [[France]] au point de se lancer dans l'[[aventure]] d'une [[guerre]] contre les puissances européennes. |

|||

Quand en [[novembre]] 1791, [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] rentre à [[Paris]], venant d'[[Arras]], il n'est plus [[député]]<ref>Robespierre avait siégé à l'[[Assemblée constituante de 1789|Assemblée constituante]] ({{date|9| juillet| 1789}} - {{date|30| septembre| 1791}}) qui avait décrété qu'aucun de ses membres ne pourrait faire partie de l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]] ; tous les hommes qui siégeraient à cette dernière seraient des hommes nouveaux.</ref> mais demeure l'une des principales figures des [[Club des jacobins|jacobins]]<ref>Du nom du couvent des jacobins où certains députés louèrent une salle, pour être au plus près de la salle du Manège, où siégera l'Assemblée pendant près de quatre ans. Après le [[Chute de Robespierre|9 Thermidor]], la salle est fermée. Elle disparaît définitivement en [[1799]]. À cette date, le mot « jacobin » est devenu synonyme de « [[Terreur (Révolution française)|terroriste]] ».</ref>, dont il a assuré la cohésion au moment de la scission des [[club des Feuillants|feuillants]]<ref>En désaccord total avec les éléments les plus avancés de la Révolution tels Robespierre, [[Jérôme Pétion de Villeneuve|Pétion]], [[François Buzot|Buzot]] Voir ''Madame Roland'', {{p.|118}}, (''op. cit.'') la presque totalité des jacobins modérés (dévoués au roi et à la Constitution) décida de se retirer des jacobins et de créer son propre Club, situé [[rue Saint-Honoré]] au couvent des [[Club des Feuillants|feuillants]] dont elle prendra le nom.</ref> le {{date|16| juillet| 1791}}. (Après les élections législatives, le {{1er octobre}} suivant, le Club très réduit à la suite de ces défections, recevra l'afflux de nouveaux députés, notamment ceux de la future Gironde). Robespierre est élu à la présidence des [[Club des jacobins|jacobins]] le {{date|28| novembre| 1791}}. |

Quand en [[novembre]] 1791, [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] rentre à [[Paris]], venant d'[[Arras]], il n'est plus [[député]]<ref>Robespierre avait siégé à l'[[Assemblée constituante de 1789|Assemblée constituante]] ({{date|9| juillet| 1789}} - {{date|30| septembre| 1791}}) qui avait décrété qu'aucun de ses membres ne pourrait faire partie de l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée législative]] ; tous les hommes qui siégeraient à cette dernière seraient des hommes nouveaux.</ref> mais demeure l'une des principales figures des [[Club des jacobins|jacobins]]<ref>Du nom du couvent des jacobins où certains députés louèrent une salle, pour être au plus près de la salle du Manège, où siégera l'Assemblée pendant près de quatre ans. Après le [[Chute de Robespierre|9 Thermidor]], la salle est fermée. Elle disparaît définitivement en [[1799]]. À cette date, le mot « jacobin » est devenu synonyme de « [[Terreur (Révolution française)|terroriste]] ».</ref>, dont il a assuré la cohésion au moment de la scission des [[club des Feuillants|feuillants]]<ref>En désaccord total avec les éléments les plus avancés de la Révolution tels Robespierre, [[Jérôme Pétion de Villeneuve|Pétion]], [[François Buzot|Buzot]] Voir ''Madame Roland'', {{p.|118}}, (''op. cit.'') la presque totalité des jacobins modérés (dévoués au roi et à la Constitution) décida de se retirer des jacobins et de créer son propre Club, situé [[rue Saint-Honoré]] au couvent des [[Club des Feuillants|feuillants]] dont elle prendra le nom.</ref> le {{date|16| juillet| 1791}}. (Après les élections législatives, le {{1er octobre}} suivant, le Club très réduit à la suite de ces défections, recevra l'afflux de nouveaux députés, notamment ceux de la future Gironde). Robespierre est élu à la présidence des [[Club des jacobins|jacobins]] le {{date|28| novembre| 1791}}. |

||

| Ligne 91 : | Ligne 121 : | ||

Dans un premier temps, [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] se prononce pour la guerre<ref>{{Citation|Il faut dire à Léopold : vous violez le droit des gens en souffrant ces rassemblements de quelques rebelles [les émigrés] que nous sommes loin de craindre mais qui sont insultants pour la nation. Nous vous sommons de les dissiper sans délais, ou bien nous vous déclarerons la guerre au nom de la nation française et au nom de toutes les nations ennemies des tyrans}}, discours du [[28 novembre]] aux [[Club des jacobins|jacobins]].</ref>, au contraire de [[Jacques Nicolas Billaud-Varenne|Billaud-Varenne]]. Puis, modifiant sa position, il s'oppose nettement à Brissot dans plusieurs discours. |

Dans un premier temps, [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] se prononce pour la guerre<ref>{{Citation|Il faut dire à Léopold : vous violez le droit des gens en souffrant ces rassemblements de quelques rebelles [les émigrés] que nous sommes loin de craindre mais qui sont insultants pour la nation. Nous vous sommons de les dissiper sans délais, ou bien nous vous déclarerons la guerre au nom de la nation française et au nom de toutes les nations ennemies des tyrans}}, discours du [[28 novembre]] aux [[Club des jacobins|jacobins]].</ref>, au contraire de [[Jacques Nicolas Billaud-Varenne|Billaud-Varenne]]. Puis, modifiant sa position, il s'oppose nettement à Brissot dans plusieurs discours. |

||

=== |

=== Division des jacobins (décembre 1791) === |

||

Entre la [[France]] révolutionnaire et l’[[Europe]] dynastique, la guerre paraît inévitable ; la seule incertitude demeure alors celle de la date de son déclenchement. Robespierre, le [[12 décembre]], au club des jacobins, dans un nouveau discours, modifie sa position et conclut : {{citation|La guerre est le plus grand fléau qui puisse menacer la liberté dans les circonstances où nous sommes}}. Mais en ces mois décisifs qui suivront, il ne fera aucune contre-proposition à la guerre, et à ce sujet les [[Club des jacobins|jacobins]] sont très divisés<ref>Voir [[Max Gallo]], ''Robespierre, histoire d’une solitude'', Perrin, 1968.</ref>. |

Entre la [[France]] révolutionnaire et l’[[Europe]] dynastique, la guerre paraît inévitable ; la seule incertitude demeure alors celle de la date de son déclenchement. Robespierre, le [[12 décembre]], au club des jacobins, dans un nouveau discours, modifie sa position et conclut : {{citation|La guerre est le plus grand fléau qui puisse menacer la liberté dans les circonstances où nous sommes}}. Mais en ces mois décisifs qui suivront, il ne fera aucune contre-proposition à la guerre, et à ce sujet les [[Club des jacobins|jacobins]] sont très divisés<ref>Voir [[Max Gallo]], ''Robespierre, histoire d’une solitude'', Perrin, 1968.</ref>. |

||

Les partisans de la guerre semblent l’emporter. Pourtant dans ses différents discours aux jacobins, Robespierre se montre à ce moment très réaliste sur les conséquences d’une guerre dans l’immédiat : {{citation|Domptons nos ennemis du dedans et ensuite marchons à tous les tyrans de la terre…}} ou bien {{citation|La plus extravagante idée qui peut naître dans la tête d’un politique est de croire qu’il suffise à un peuple d’entrer à mains armées chez un peuple étranger, pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n’aime les missionnaires armés…}} (Extrait du discours du {{date-|2|janvier|1792}} aux jacobins). [[Danton]], [[Camille Desmoulins]], [[Jean-Paul Marat|Marat]], [[Billaud-Varennes]], [[François Nicolas Anthoine|Anthoine]], [[Panis]], [[Doppet]], [[Santerre]], [[Jacques-René Hébert|Hébert]], [[Sylvain Maréchal]], [[Philibert Simond]], [[Collot d'Herbois]], [[Fréron]], [[ François Robert]], [[Chabot]], [[ Bazire]], [[ Merlin de Thionville]], [[Charlier]], [[Dusaulchoix]] |

Les partisans de la guerre semblent l’emporter. Pourtant dans ses différents discours aux jacobins, Robespierre se montre à ce moment très réaliste sur les conséquences d’une guerre dans l’immédiat : {{citation|Domptons nos ennemis du dedans et ensuite marchons à tous les tyrans de la terre…}} ou bien {{citation|La plus extravagante idée qui peut naître dans la tête d’un politique est de croire qu’il suffise à un peuple d’entrer à mains armées chez un peuple étranger, pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n’aime les missionnaires armés…}} (Extrait du discours du {{date-|2|janvier|1792}} aux jacobins). [[Danton]], [[Camille Desmoulins]], [[Jean-Paul Marat|Marat]], [[Billaud-Varennes]], [[François Nicolas Anthoine|Anthoine]], [[Panis]], [[Doppet]], [[Santerre]], [[Jacques-René Hébert|Hébert]], [[Sylvain Maréchal]], [[Philibert Simond]], [[Collot d'Herbois]], [[Louis Marie Stanislas Fréron|Fréron]], [[ François Robert]], [[Chabot]], [[ Bazire]], [[ Merlin de Thionville]], [[Charlier]], [[Dusaulchoix]] maintiennent le cap et suivent Robespierre dans son opposition à la guerre offensive. [[Georges Couthon|Couthon]], jacobin et futur ami de Robespierre, écrit en revanche en {{date-|décembre 1791}} : {{citation|Le plus grand nombre est pour la guerre. Et je crois que c’est ce qui convient le mieux}}<ref>Lettre de Couthon aux administrateurs du département du Puy-de-Dôme en décembre 1791. Max Gallo, ''Robespierre ou l’histoire d’une solitude'' (''op. cit.''). Ce qui prouve que celui-ci n’avait pas eu besoin des girondins pour être persuadé de la nécessité de la guerre.</ref>. Cependant, dans son discours du {{date-|29 février 1792}}, appelant à la suppression totale des [[droits féodaux]], il infléchit sa position : le combat contre les ennemis de l'intérieur et pour la radicalisation sociale doit primer sur les ennemis de l'extérieur. Le {{date|30 avril 1792}}, un journal girondin, ''La Chronique de Paris'', attaque six futurs députés montagnards jacobins, comme, selon l'auteur, agents de la cour {{Citation|qui ont toujours été du parti contre la guerre}} : Maximilien Robespierre, Jean-Paul Marat, Camille Desmoulins, Jean-Marie Collot d'Herbois, [[François Robert]], [[Stanislas Fréron]]<ref>Michel Biard, ''Collot d'Herbois, légendes noires et révolution'', Lyon, 1995.</ref>. |

||

=== Montée des tensions en Europe (février-avril 1792) === |

|||

=== La guerre aux rois === |

|||

{{Article détaillé|Déclaration de guerre de la France au roi de Bohême et de Hongrie}} |

|||

Le {{date|16| février| 1792}} la [[Royaume de Prusse|Prusse]] et l'[[Maison de Habsbourg|Autriche]] signent un traité d'alliance contre la France. L'[[Espagne]], la [[Russie]] et la [[Suède]] rappellent leurs [[ambassadeur]]s. |

|||

Voyant alors dans la guerre le salut de la [[Révolution française|Révolution]], Brissot prône la guerre contre tous ceux qui, en [[Europe]], encouragent la résistance aux lois révolutionnaires ou n’observent pas un gage de neutralité en désarmant les [[émigration française (1789-1815)|émigrés]]<ref>Voir [[Albert Mathiez]], ''Girondins et Montagnards'', {{p.|4}}, édition de la passion 1988.</ref>. Il trouve un adversaire résolu chez [[Maximilien de Robespierre]], ainsi que le [[François de Pange|chevalier de Pange]], jeune journaliste pacifiste. |

|||

D'autre part le Roi et la [[Marie-Antoinette d'Autriche|Reine]], convaincus que leur salut ne peut venir que de la défaite des révolutionnaires, rendent la guerre inévitable. Pour eux le salut de la monarchie passe par le recours aux princes étrangers<ref>[[Albert Soboul]], ''Histoire de la Révolution française'', {{1er|volume}}, {{p.|277}}, collection Idées, Gallimard, 1962. Pour des raisons différentes tout le monde veut la guerre, depuis les girondins et [[Marie-Antoinette d'Autriche|Marie-Antoinette]], jusqu'à [[François Ier (empereur d'Autriche)]] {{Incise|qui vient de succéder à son père Léopold plutôt pacifique}} et qui voit dans la Révolution l'ennemie à abattre. Mais rien n'oblige la [[France]] à déclarer la guerre, cette situation dure depuis des mois et peut durer encore longtemps. [[G. Lenotre]], [[André Castelot]], ''Les Grandes Heures de la Révolution française'', tome II, {{p.|21-22}}, Perrin, 1963.</ref>. |

|||

=== Le gouvernement girondin (mars-juin 1792) === |

|||

{{...}} |

|||

Les girondins entrent dans le [[Ministres de Louis XVI|gouvernement de Louis XVI]] au mois de mars 1792, alors que jusque-là, les ministres étaient issus de groupes plus modérés, notamment celui des [[Feuillants]]. |

|||

'''Les ministres girondins''' |

|||

* [[Jean-Marie Roland de La Platière]] (1734-1793) est |

|||

** ministre de la Justice du 23 mars au 13 avril, remplacé par Antoine Duranthon, girondin ; |

|||

** ministre de l'Intérieur du 24 mars au 13 juin ; |

|||

* [[Antoine Duranthon]] (1736-1793) est ministre de la Justice du 13 avril au 4 juillet, remplacé par [[Étienne de Joly]], [[Feuillants|feuillant]]. |

|||

* [[Étienne Clavière]] (1735-1793) est ministre des Finances du 24 mars au 13 juin, remplacé par Antoine Duranthon pour quelques jours, puis par [[Jules-Émile-François Hervé de Beaulieu]]. |

|||

* [[Joseph Servan]] (1741-1808) est ministre de la Guerre du 9 mai au 13 juin, remplacé par Dumouriez, puis par Lajard |

|||

Une des grandes décisions du gouvernement girondin est de donner son accord à l'[[Déclaration de guerre de la France au roi de Bohême et de Hongrie|entrée en guerre de la France]] (20 avril), aussi voulue par les monarchistes contre-révolutionnaires, pour des raisons très différentes. |

|||

Le 13 juin 1792 voit le renvoi de plusieurs ministres par Louis XVI en raison de leur comportement jugé irrespectueux. |

|||

=== L'entrée en guerre contre l'Autriche (20 avril 1792) === |

|||

Pendant ce temps les girondins agissent et argumentent dans le sens de Brissot et des brissotins, et la presque totalité de l'Assemblée vote la guerre le {{date-|20| avril| 1792}}. Une dizaine seulement sur 750 refuse : sept lamethistes, le trio cordelier composé de [[François Chabot|Chabot]], [[Claude Basire|Basire]] et [[Merlin de Thionville]]<ref>Jean-Daniel Piquet, « La déclaration constitutionnelle de paix à l'Europe, grand sujet de débat dans la Révolution entre 1791 à 1794 », {{119e}} Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Amiens, 26-30 octobre 1994, et {{121e}}, Nice, 26-31 octobre 1996, La révolution française : la guerre et la frontière, {{p.|387-397}}.</ref>, ainsi que le jacobin Charlier<ref>Edna Le May (dir.), ''Dictionnaire des Législateurs'', notice Charlier.</ref>. Déclarée au « roi de Bohême-Hongrie, » c'est-à-dire à l'[[Liste des souverains du Saint-Empire|empereur]] du [[Saint-Empire romain germanique]] (l'[[Autriche]]), la guerre comprenait aussi la [[Prusse]] qui était l'alliée de [[François Ier (empereur d'Autriche)|François II]]. Cette guerre allait durer 23 ans et entraîner toutes les nations d'[[Europe]]. Un journal jacobin ''les Révolutions de Paris'', auquel collaborait Sylvain Maréchal, écrivait {{Citation|Les guerres sont comme les fléaux, on sait quand elles commencent, on ne sait jamais quand elles finissent}}<ref>Jean-Daniel Piquet, ''art. cit.''</ref>. Le jour même, [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]] présente à l'[[Révolution française|Assemblée législative]] son grand projet d'instruction publique. |

Pendant ce temps les girondins agissent et argumentent dans le sens de Brissot et des brissotins, et la presque totalité de l'Assemblée vote la guerre le {{date-|20| avril| 1792}}. Une dizaine seulement sur 750 refuse : sept lamethistes, le trio cordelier composé de [[François Chabot|Chabot]], [[Claude Basire|Basire]] et [[Merlin de Thionville]]<ref>Jean-Daniel Piquet, « La déclaration constitutionnelle de paix à l'Europe, grand sujet de débat dans la Révolution entre 1791 à 1794 », {{119e}} Congrès national des sociétés historiques et scientifiques, Amiens, 26-30 octobre 1994, et {{121e}}, Nice, 26-31 octobre 1996, La révolution française : la guerre et la frontière, {{p.|387-397}}.</ref>, ainsi que le jacobin Charlier<ref>Edna Le May (dir.), ''Dictionnaire des Législateurs'', notice Charlier.</ref>. Déclarée au « roi de Bohême-Hongrie, » c'est-à-dire à l'[[Liste des souverains du Saint-Empire|empereur]] du [[Saint-Empire romain germanique]] (l'[[Autriche]]), la guerre comprenait aussi la [[Prusse]] qui était l'alliée de [[François Ier (empereur d'Autriche)|François II]]. Cette guerre allait durer 23 ans et entraîner toutes les nations d'[[Europe]]. Un journal jacobin ''les Révolutions de Paris'', auquel collaborait Sylvain Maréchal, écrivait {{Citation|Les guerres sont comme les fléaux, on sait quand elles commencent, on ne sait jamais quand elles finissent}}<ref>Jean-Daniel Piquet, ''art. cit.''</ref>. Le jour même, [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]] présente à l'[[Révolution française|Assemblée législative]] son grand projet d'instruction publique. |

||

| Ligne 102 : | Ligne 157 : | ||

Dès la déclaration de la guerre, Robespierre, pour qui Vergniaud ne cache pas son estime, ne diffère plus de ses adversaires que dans le choix des moyens de la conduire<ref>Avant que la guerre ne soit déclarée, Robespierre disait que : {{Citation|Pour faire une guerre utilement aux ennemis du dehors, (…) c'est de faire aussi une guerre aux ennemis du dedans.}} |

Dès la déclaration de la guerre, Robespierre, pour qui Vergniaud ne cache pas son estime, ne diffère plus de ses adversaires que dans le choix des moyens de la conduire<ref>Avant que la guerre ne soit déclarée, Robespierre disait que : {{Citation|Pour faire une guerre utilement aux ennemis du dehors, (…) c'est de faire aussi une guerre aux ennemis du dedans.}} |

||

Puis dès que les hostilités furent ouvertes : {{Citation|Il ne nous reste plus qu'à prendre les précautions nécessaires pour la faire tourner au profit de la Révolution.}} Gérard Walter, ''Maximilien de Robespierre'', {{p.|591}}, Gallimard, 1989.</ref> et apporte, dès lors qu'elle est commencée, son adhésion pleine et entière<ref>Voir Gérard Walter, ''Maximilien de Robespierre'', {{p.|591}}, Gallimard, 1989.</ref>. Entre [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] et [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]]<ref>À cette période [[Jacques Pierre Brissot]] est le chef des girondins. Il sera le plus ardent partisan à demander la guerre.</ref>, le fossé s'élargit mais, même si la tension commence à monter, ils se rapprocheront à nouveau au sein des [[Club des Jacobins|jacobins]]. Ce n'est pas encore la période des affrontements terribles où [[Montagne (Révolution française)|montagnards]] et girondins voudront se détruire<ref>Pendant les cinq mois qui suivront, la France ne subira que revers après revers et c'est en grande partie de la peur de la défaite et de l'invasion, que naîtront les journées du 10 août et du {{date|2| |

Puis dès que les hostilités furent ouvertes : {{Citation|Il ne nous reste plus qu'à prendre les précautions nécessaires pour la faire tourner au profit de la Révolution.}} Gérard Walter, ''Maximilien de Robespierre'', {{p.|591}}, Gallimard, 1989.</ref> et apporte, dès lors qu'elle est commencée, son adhésion pleine et entière<ref>Voir Gérard Walter, ''Maximilien de Robespierre'', {{p.|591}}, Gallimard, 1989.</ref>. Entre [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] et [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]]<ref>À cette période [[Jacques Pierre Brissot]] est le chef des girondins. Il sera le plus ardent partisan à demander la guerre.</ref>, le fossé s'élargit mais, même si la tension commence à monter, ils se rapprocheront à nouveau au sein des [[Club des Jacobins|jacobins]]. Ce n'est pas encore la période des affrontements terribles où [[Montagne (Révolution française)|montagnards]] et girondins voudront se détruire<ref>Pendant les cinq mois qui suivront, la France ne subira que revers après revers et c'est en grande partie de la peur de la défaite et de l'invasion, que naîtront les journées du 10 août et du {{date|2|septembre|1792}}, avec leurs conséquences.</ref>. |

||

== |

=== Débuts de la guerre (du 20 avril à la mi-juin) === |

||

{{...}} |

|||

=== La journée du 20 juin 1792 === |

|||

Très rapidement, l'armée française, désorganisée par l'émigration ou le retrait des officiers nobles, est en situation difficile. La perspective est donc celle de la défaite militaire et de l'écrasement de la révolution. |

|||

== La crise de juin-juillet 1792 == |

|||

=== Le renvoi des ministres girondins (13 juin) === |

|||

{{...}} |

|||

Le [[13 juin]] le roi met son [[veto]] aux décrets votés par l'Assemblée nationale et renvoie les ministres girondins. |

|||

=== La journée du 20 juin === |

|||

{{article détaillé|Journée du 20 juin 1792}} |

{{article détaillé|Journée du 20 juin 1792}} |

||

[[File:Pétion maire de Paris.jpg|vignette|<center>[[Jérôme Pétion de Villeneuve]], maire de Paris,<br>Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes et de la photographie]], 1791.</center>]] |

[[File:Pétion maire de Paris.jpg|vignette|<center>[[Jérôme Pétion de Villeneuve]], maire de Paris,<br>Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes et de la photographie]], 1791.</center>]] |

||

Le [[13 juin]] le roi met son [[veto]] aux décrets votés par l'Assemblée nationale et renvoie les ministres girondins. En représailles et afin de faire plier le roi, malgré l'interdiction de tout rassemblement<ref>Le Directoire du département a proclamé tout rassemblement contraire à la loi.</ref>, ces derniers organisent la journée « pacifique » du [[20 juin|20]] [[juin 1792|juin]]. La date n'est pas choisie au hasard : c'est l'anniversaire du [[serment du Jeu de paume]] et celui de la tentative de fuite du roi un an plus tôt. Très vite les événements vont dépasser les limites et les débordements iront au-delà de ce qu'avait prévu [[Jérôme Pétion de Villeneuve]], le [[Liste des maires de Paris|maire de]] [[Paris]], ainsi que les municipaux. La manifestation restera sans résultat positif apparent, {{souverain2|Louis XVI}}, malgré l'invasion des [[Palais des Tuileries|Tuileries]]<ref>Devant l'ampleur du mouvement le roi avait autorisé l'ouverture des grilles des Tuileries, mais les manifestants devaient défiler le long de la terrasse et sortir par la porte de la cour du Manège. Mais Santerre menaça de briser les portes du château si on ne les ouvrait pas. Voir C. Lenotre, André Castelot, ''Les Grandes Heures de la Révolution'', tome 2, Perrin, 1963.</ref> et les pressions subies, ne revient pas sur sa décision de ne pas signer les décrets et de reprendre les ministres girondins renvoyés. Pétion sera congédié le [[8 juillet]], pour ne pas avoir su maintenir l'ordre<ref>Il ne pense pas à réquisitionner les troupes, comme la loi le lui permet. (Idem.)</ref>, mais, grâce à la pression des jacobins, il retrouvera son poste dès le [[13 juillet]] suivant<ref>Il se représentera à l'élection suivante et sera réélu maire de Paris le [[15 octobre]], mais il démissionnera pour pouvoir rester député après son élection à la convention.</ref>. |

|||

En représailles et afin de faire plier le roi, malgré l'interdiction de tout rassemblement<ref>Le Directoire du département a proclamé tout rassemblement contraire à la loi.</ref>, les girondins organisent une journée qu'ils veulent « pacifique » (sans violences) le [[20 juin|20]] [[juin 1792|juin]]. Cette date est symbolique : c'est l'anniversaire à la fois du [[serment du Jeu de paume]] de 1789 et de la tentative de fuite du roi en 1791. |

|||

Les événements vont dépasser les limites prévues par [[Jérôme Pétion de Villeneuve]], [[Liste des maires de Paris|maire]] de [[Paris]] et les membres du conseil de Paris. |

|||

La manifestation reste sans résultat positif apparent, {{souverain2|Louis XVI}}, malgré l'invasion des [[Palais des Tuileries|Tuileries]]<ref>Devant l'ampleur du mouvement le roi avait autorisé l'ouverture des grilles des Tuileries, mais les manifestants devaient défiler le long de la terrasse et sortir par la porte de la cour du Manège. Mais Santerre menaça de briser les portes du château si on ne les ouvrait pas. Voir C. Lenotre, André Castelot, ''Les Grandes Heures de la Révolution'', tome 2, Perrin, 1963.</ref> et les pressions subies, ne revient pas sur sa décision de ne pas signer les décrets et de reprendre les ministres girondins renvoyés. Pétion sera congédié le [[8 juillet]], pour ne pas avoir su maintenir l'ordre<ref>Il ne pense pas à réquisitionner les troupes, comme la loi le lui permet. (Idem.)</ref>, mais, grâce à la pression des jacobins, il retrouvera son poste dès le [[13 juillet]] suivant<ref>Il se représentera à l'élection suivante et sera réélu maire de Paris le [[15 octobre]], mais il démissionnera pour pouvoir rester député après son élection à la convention.</ref>. |

|||

Ce jour-là, et même s'ils n'ont pas voulu ces débordements, le légalisme des girondins et leur respect de la Constitution cède le pas à leur parti-pris politique. |

Ce jour-là, et même s'ils n'ont pas voulu ces débordements, le légalisme des girondins et leur respect de la Constitution cède le pas à leur parti-pris politique. |

||

| Ligne 116 : | Ligne 184 : | ||

Des chefs sont apparus ([[Antoine Joseph Santerre|Santerre]])<ref>Santerre sera promu commandant général de la garde nationale parisienne à la place du marquis de Mandat massacré juste avant que ne débute la journée du 10 août. Voir [[G. Lenotre]], ''Vieilles maisons - vieux papiers'', {{3e|série}} Perrin, 1906.</ref>. Ces hommes n'oublieront pas le chemin des Tuileries<ref>Max Gallo, ''Robespierre : Histoire d'une solitude'', Perrin, 1968, {{p.|165}}.</ref> ; ces patriotes, ayant pénétré dans le Palais et humilié le roi, ont compris que désormais il est possible d'en finir avec la monarchie<ref>Voir ''Condorcet'', (''op. cit.'').</ref>. |

Des chefs sont apparus ([[Antoine Joseph Santerre|Santerre]])<ref>Santerre sera promu commandant général de la garde nationale parisienne à la place du marquis de Mandat massacré juste avant que ne débute la journée du 10 août. Voir [[G. Lenotre]], ''Vieilles maisons - vieux papiers'', {{3e|série}} Perrin, 1906.</ref>. Ces hommes n'oublieront pas le chemin des Tuileries<ref>Max Gallo, ''Robespierre : Histoire d'une solitude'', Perrin, 1968, {{p.|165}}.</ref> ; ces patriotes, ayant pénétré dans le Palais et humilié le roi, ont compris que désormais il est possible d'en finir avec la monarchie<ref>Voir ''Condorcet'', (''op. cit.'').</ref>. |

||

L'évènement politique qui se produit ce jour |

L'évènement politique qui se produit ce jour-là doit être analysé en termes de rupture ; si les sections parisiennes<ref>La loi du {{date|21| mai| 1790}} crée [[48]] sections pour la région parisienne afin de remplacer les districts ; la loi tend à restreindre leur indépendance pour limiter leur possibilité d'action. Mais les sections ne veulent pas s'y soumettre.</ref> font leur entrée dans la salle du Manège<ref>Les citoyens de toutes les sections, suivi par des détachements de la garde nationale défilèrent dans la salle du Manège.</ref>, c'est qu'elles sont en train de le faire dans la vie politique<ref>Jean et Nicole Dhombres, ''Lazare Carnot'', Fayard, 1997, {{p.|276}}.</ref>. |

||

Les [[Montagne (Révolution française)|montagnards]] refusèrent de s’associer à la [[Journée du 20 juin 1792|journée du 20 juin]], pour certains se tenant à l'écart ou pour d'autres la trouvant prématurée, mais les évènements qui ne vont pas manquer d'apparaître, leur permettront de préparer, dès le début du mois de juillet suivant, la journée révolutionnaire du [[Journée du 10 août 1792|10 août]]. |

Les [[Montagne (Révolution française)|montagnards]] refusèrent de s’associer à la [[Journée du 20 juin 1792|journée du 20 juin]], pour certains se tenant à l'écart ou pour d'autres la trouvant prématurée, mais les évènements qui ne vont pas manquer d'apparaître, leur permettront de préparer, dès le début du mois de juillet suivant, la journée révolutionnaire du [[Journée du 10 août 1792|10 août]]. |

||

| Ligne 122 : | Ligne 190 : | ||

Même si cela n'est pas visible dans l'immédiat, les girondins sortiront affaiblis de cette journée car, par son refus de lever le veto et le calme dont il a fait preuve, le roi, aux yeux de l'opinion, paraît sortir vainqueur de l'affrontement<ref>De nombreuses protestations des départements, des corps constitués, parvinrent à Paris, des pétitions légalistes recueillirent de nombreuses signatures. En revanche aucune des sections ayant participé à cette journée ne la désavoua. Voir Dominique Bluche, ''Danton'', Perrin, 1984.</ref>. Girondins et montagnards se trouvent plus que jamais opposés quant à la politique à mener. Les premiers veulent freiner la Révolution, alors que les seconds, sous l'impulsion de leurs chefs, veulent au contraire la relancer. |

Même si cela n'est pas visible dans l'immédiat, les girondins sortiront affaiblis de cette journée car, par son refus de lever le veto et le calme dont il a fait preuve, le roi, aux yeux de l'opinion, paraît sortir vainqueur de l'affrontement<ref>De nombreuses protestations des départements, des corps constitués, parvinrent à Paris, des pétitions légalistes recueillirent de nombreuses signatures. En revanche aucune des sections ayant participé à cette journée ne la désavoua. Voir Dominique Bluche, ''Danton'', Perrin, 1984.</ref>. Girondins et montagnards se trouvent plus que jamais opposés quant à la politique à mener. Les premiers veulent freiner la Révolution, alors que les seconds, sous l'impulsion de leurs chefs, veulent au contraire la relancer. |

||

=== |

=== Modération des girondins face à la crise (juillet 1792) === |

||

[[Fichier:Pierre Vergniau.jpg|vignette|gauche|<center>[[Pierre Victurnien Vergniaud|Pierre Vergniaud]],<br>[[estampe]] de [[François Bonneville]],<br />Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes]], 1796.</center>]] |

[[Fichier:Pierre Vergniau.jpg|vignette|gauche|<center>[[Pierre Victurnien Vergniaud|Pierre Vergniaud]],<br>[[estampe]] de [[François Bonneville]],<br />Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes]], 1796.</center>]] |

||

Le [[3 juillet]], dans un discours prononcé à l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]], [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]] attaque violemment la [[monarchie]], mais au moment où l'on peut croire qu'il va demander la déchéance du roi, il propose {{Citation|d'arrêter la monarchie chancelante sur le penchant de l'abîme}}. En fait, il conseille au roi de sauver sa couronne en rappelant des ministres patriotes<ref>Au grand mécontentement de [[Manon Roland|Madame Roland]], l'égérie des girondins, qui toujours républicaine espérait la chute de la monarchie le plus rapidement possible, afin d'éviter la violence et l'intervention populaire. Voir Chaussinand-Nogaret, ''[[Manon Roland|Madame Roland]], Une femme en Révolution'', Seuil, 1985, {{p.|175}}. Mais il est douteux qu'à cette date l'Assemblée ait suivi Vergniaud dans une demande de déchéance.</ref>. Ce même jour, il demande que |

Le [[3 juillet]], dans un discours prononcé à l'[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]], [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]] attaque violemment la [[monarchie]], mais au moment où l'on peut croire qu'il va demander la déchéance du roi, il propose {{Citation|d'arrêter la monarchie chancelante sur le penchant de l'abîme}}. En fait, il conseille au roi de sauver sa couronne en rappelant des ministres patriotes<ref>Au grand mécontentement de [[Manon Roland|Madame Roland]], l'égérie des girondins, qui toujours républicaine espérait la chute de la monarchie le plus rapidement possible, afin d'éviter la violence et l'intervention populaire. Voir Chaussinand-Nogaret, ''[[Manon Roland|Madame Roland]], Une femme en Révolution'', Seuil, 1985, {{p.|175}}. Mais il est douteux qu'à cette date l'Assemblée ait suivi Vergniaud dans une demande de déchéance.</ref>. Ce même jour, il demande que la [[Patrie]] soit décrétée en danger. |

||

[[Fichier:E. Guadet.jpg|vignette|<center>[[Élie Guadet]], [[estampe]] gravée d'après un dessin de [[Joseph Boze]],<br />Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes]], vers 1792-1793.</center>]] |

[[Fichier:E. Guadet.jpg|vignette|<center>[[Élie Guadet]], [[estampe]] gravée d'après un dessin de [[Joseph Boze]],<br />Paris, [[Bibliothèque nationale de France|BnF]], [[Département des estampes et de la photographie de la Bibliothèque nationale de France|département des estampes]], vers 1792-1793.</center>]] |

||

Depuis leur élection à la [[Assemblée nationale législative (Révolution française)|législative]], les girondins n'ont pas cessé d'attaquer la royauté afin de la déstabiliser, de la discréditer, pour en accélérer la chute. Mi-juillet, certains d'entre eux<ref>Certainement peu de girondins étaient au courant, car de telles transactions exigent le secret. Voir Bernardine Melchior-Bonnet, ''Les Girondins'', Tallandier, 1989, {{p.|111}}.</ref>, les [[bordeaux|bordelais]] [[Armand Gensonné|Gensonné]], [[Élie Guadet|Guadet]] et Vergniaud sont pris d'inquiétude en voyant l'affrontement devenir inévitable. Afin de prévenir la catastrophe, ils décident de reprendre la route modérée en freinant toute action populaire dangereuse pour l'ordre social et tentent une ultime démarche pour sauver la monarchie. À partir du [[20 juillet]] et à plusieurs reprises, Vergniaud et ses amis essaieront de rentrer en contact avec le roi<ref>Mais le roi ne pouvait pas faire confiance à ceux qu'il considérait comme des ennemis irréductibles, il n'attendait rien de la Constitution, ni des monarchistes constitutionnels, ni des jacobins, d'autant plus qu'il était en train de consommer sa trahison. Voir ''Lazare Carnot'' (''op. cit.'').</ref>. Mais toutes leurs tentatives se solderont par une fin de non recevoir de la part de ce dernier. Le [[28 juillet]], Vergniaud écrira de nouveau au roi, en poursuivant, naïvement mais sans trop y croire désormais, les illusions qui ont inspiré sa conduite<ref>Le risque étant, si le secret était éventé, que la démarche soit mal comprise par leurs collègues de l'Assemblée, ce qui arriva. Le 3 janvier 1793 leurs adversaires montagnards, ayant eu vent de cette démarche, essayèrent de les mettre en difficulté, mais le trio bordelais en démontra le bien-fondé et l'affaire en resta là. Voir Bernardine Melchior-Bonnet, ''Les Girondins'', {{p.|202}} (''op. cit.'').</ref>. |

Depuis leur élection à la [[Assemblée nationale législative (Révolution française)|législative]], les girondins n'ont pas cessé d'attaquer la royauté afin de la déstabiliser, de la discréditer, pour en accélérer la chute. Mi-juillet, certains d'entre eux<ref>Certainement peu de girondins étaient au courant, car de telles transactions exigent le secret. Voir Bernardine Melchior-Bonnet, ''Les Girondins'', Tallandier, 1989, {{p.|111}}.</ref>, les [[bordeaux|bordelais]] [[Armand Gensonné|Gensonné]], [[Élie Guadet|Guadet]] et Vergniaud sont pris d'inquiétude en voyant l'affrontement devenir inévitable. Afin de prévenir la catastrophe, ils décident de reprendre la route modérée en freinant toute action populaire dangereuse pour l'ordre social et tentent une ultime démarche pour sauver la monarchie. À partir du [[20 juillet]] et à plusieurs reprises, Vergniaud et ses amis essaieront de rentrer en contact avec le roi<ref>Mais le roi ne pouvait pas faire confiance à ceux qu'il considérait comme des ennemis irréductibles, il n'attendait rien de la Constitution, ni des monarchistes constitutionnels, ni des jacobins, d'autant plus qu'il était en train de consommer sa trahison. Voir ''Lazare Carnot'' (''op. cit.'').</ref>. Mais toutes leurs tentatives se solderont par une fin de non recevoir de la part de ce dernier. Le [[28 juillet]], Vergniaud écrira de nouveau au roi, en poursuivant, naïvement mais sans trop y croire désormais, les illusions qui ont inspiré sa conduite<ref>Le risque étant, si le secret était éventé, que la démarche soit mal comprise par leurs collègues de l'Assemblée, ce qui arriva. Le 3 janvier 1793 leurs adversaires montagnards, ayant eu vent de cette démarche, essayèrent de les mettre en difficulté, mais le trio bordelais en démontra le bien-fondé et l'affaire en resta là. Voir Bernardine Melchior-Bonnet, ''Les Girondins'', {{p.|202}} (''op. cit.'').</ref>. |

||

| Ligne 135 : | Ligne 205 : | ||

Tous les [[député]]s girondins<ref>Condorcet, [[Jean-Marie Roland de La Platière|Roland]], Brissot, Vergniaud, Guadet etc., étaient bien républicains, mais n'acceptaient pas une république qui puisse naître dans l'illégalité d'une insurrection populaire. Voir ''Madame Roland'', p. 176/178 (''op. cit.''). C'était d'ailleurs la doctrine de Condorcet. Voir ''Condorcet'', {{p.|328}} (''op. cit.'').</ref> ont été élus et ont prêté serment, afin de maintenir les institutions, de respecter et de faire appliquer la [[constitution de 1791|Constitution]], et pour certains, plus par [[légalisme]] que par [[monarchisme]]. Cette Constitution, acceptée par le roi le {{date|14| septembre| 1791}}, ne pouvait subir aucune révision pendant les dix prochaines années<ref>Voir ''[[Manon Roland|Madame Roland]]'', {{p.|178}} (''op. cit.''), ou, pour la similitude, ''Condorcet'', {{p.|436}} (''op. cit.'').</ref>. |

Tous les [[député]]s girondins<ref>Condorcet, [[Jean-Marie Roland de La Platière|Roland]], Brissot, Vergniaud, Guadet etc., étaient bien républicains, mais n'acceptaient pas une république qui puisse naître dans l'illégalité d'une insurrection populaire. Voir ''Madame Roland'', p. 176/178 (''op. cit.''). C'était d'ailleurs la doctrine de Condorcet. Voir ''Condorcet'', {{p.|328}} (''op. cit.'').</ref> ont été élus et ont prêté serment, afin de maintenir les institutions, de respecter et de faire appliquer la [[constitution de 1791|Constitution]], et pour certains, plus par [[légalisme]] que par [[monarchisme]]. Cette Constitution, acceptée par le roi le {{date|14| septembre| 1791}}, ne pouvait subir aucune révision pendant les dix prochaines années<ref>Voir ''[[Manon Roland|Madame Roland]]'', {{p.|178}} (''op. cit.''), ou, pour la similitude, ''Condorcet'', {{p.|436}} (''op. cit.'').</ref>. |

||

Des girondins, comme [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]]<ref>Voir Élisabeth et Robert Badinter, ''Condorcet : un intellectuel en Révolution'', Fayard, 1988, {{p.|325}} à 331. Voir aussi [[Guy Chaussinand-Nogaret]], ''Madame Roland : une femme en Révolution'', Seuil, 1985, {{p.|105-106}}, 113-114.</ref>, [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]]<ref>Brissot sera toujours hostile à la monarchie. Son voyage aux États-Unis en 1788 acheva de le convaincre des bienfaits d'une République. Voir [[Suzanne d'Huart]], ''Brissot : la Gironde au pouvoir'', Robert Laffont, 1986, {{p.|27-28}} ainsi que {{p.|110-119}}. Il est aussi donné comme l'un des tout premiers démocrates et républicain par Guy Chaussinand-Nogaret, « Girondins et Montagnards : la lutte à mort », ''L'Histoire'' {{numéro|100}}, 1987, {{p.|17}}.</ref>, [[Jean-Marie Roland de La Platière|Roland]]<ref>Louis Blanc dans son ''Histoire de la Révolution française'', tome I (''op. cit.'') considère tous les grands chefs girondins comme étant républicains : Voir {{p.|598-599}}. Allant dans le même sens voir aussi : Jean et Nicole Dhombres, ''Lazare Carnot'', Fayard, 1997. {{Citation|On le vit constamment (Lazare Carnot) voter avec les républicains les plus avancés (les girondins.)}}, {{p.|252}}.</ref>, [[Élie Guadet|Guadet]], [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]], [[Maximin Isnard|Isnard]]<ref>Est donné comme un républicain convaincu par Guy Chaussinand-Nogaret ''L'Histoire'' {{numéro|100}}, {{p.|17}} (''op. cit.'').</ref>, [[Jean-François Ducos|Ducos]]<ref>Est donné comme un {{Citation|républicain dans l'âme}} par Bernardine Melchior-Bonnet,. ''Les Girondins'', Tallandier, 1989, {{p.|27}}.</ref>, [[François Buzot|Buzot]]<ref>Louis Blanc, « Un des rares républicains de la Constituante », {{p.|597}} (''op. cit.'').</ref> |

Des girondins, comme [[Nicolas de Condorcet|Condorcet]]<ref>Voir Élisabeth et Robert Badinter, ''Condorcet : un intellectuel en Révolution'', Fayard, 1988, {{p.|325}} à 331. Voir aussi [[Guy Chaussinand-Nogaret]], ''Madame Roland : une femme en Révolution'', Seuil, 1985, {{p.|105-106}}, 113-114.</ref>, [[Jacques Pierre Brissot|Brissot]]<ref>Brissot sera toujours hostile à la monarchie. Son voyage aux États-Unis en 1788 acheva de le convaincre des bienfaits d'une République. Voir [[Suzanne d'Huart]], ''Brissot : la Gironde au pouvoir'', Robert Laffont, 1986, {{p.|27-28}} ainsi que {{p.|110-119}}. Il est aussi donné comme l'un des tout premiers démocrates et républicain par Guy Chaussinand-Nogaret, « Girondins et Montagnards : la lutte à mort », ''L'Histoire'' {{numéro|100}}, 1987, {{p.|17}}.</ref>, [[Jean-Marie Roland de La Platière|Roland]]<ref>Louis Blanc dans son ''Histoire de la Révolution française'', tome I (''op. cit.'') considère tous les grands chefs girondins comme étant républicains : Voir {{p.|598-599}}. Allant dans le même sens voir aussi : Jean et Nicole Dhombres, ''Lazare Carnot'', Fayard, 1997. {{Citation|On le vit constamment (Lazare Carnot) voter avec les républicains les plus avancés (les girondins.)}}, {{p.|252}}.</ref>, [[Élie Guadet|Guadet]], [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]], [[Maximin Isnard|Isnard]]<ref>Est donné comme un républicain convaincu par Guy Chaussinand-Nogaret ''L'Histoire'' {{numéro|100}}, {{p.|17}} (''op. cit.'').</ref>, [[Jean-François Ducos|Ducos]]<ref>Est donné comme un {{Citation|républicain dans l'âme}} par Bernardine Melchior-Bonnet,. ''Les Girondins'', Tallandier, 1989, {{p.|27}}.</ref>, [[François Buzot|Buzot]]<ref>Louis Blanc, « Un des rares républicains de la Constituante », {{p.|597}} (''op. cit.'').</ref> et [[Etienne Clavière]], étaient des [[République|républicains]] convaincus et de longue date. A propos de la question coloniale, Brissot, Condorcet, Guadet, Vergniaud, Gensonné, Ducos, Lasource et un de leurs proches, Jean-Philippe Garran-Coulon, menèrent un combat résolu pour faire triompher à l'assemblée législative la cause des droits à l'égalité des Blancs et des hommes de couleur libres qui furent finalement votés le {{date-|24 mars 1792}} et ratifiés par le roi le {{date-|4 avril}} grâce aux nouveaux ministres jacobins Clavière et Roland. |

||

{{clr}} |

{{clr}} |

||

=== Les événements de juillet 1792 === |

=== Les événements de juillet 1792 === |

||

[[Chronologie]] des événements qui précèdent l’[[journée du 10 août 1792|insurrection du 10 août]]. |

[[Chronologie]] des événements qui précèdent l’[[journée du 10 août 1792|insurrection du 10 août]]. |

||

* Le {{1er juillet}}, l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]] apprend que les armées françaises, sous les ordres de [[Nicolas Luckner|Luckner]] se replient sur [[Lille]]. Ce même jour, [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]] fait décréter la publicité des séances des corps administratifs<ref>Elles seront ainsi placées sous la haute surveillance des sociétés populaires occupant les tribunes. Voir ''Condorcet'' (''op. cit.'').</ref>. |

* Le {{1er juillet}}, l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]] apprend que les armées françaises, sous les ordres de [[Nicolas Luckner|Luckner]] se replient sur [[Lille]]. Ce même jour, [[Pierre Victurnien Vergniaud|Vergniaud]] fait décréter la publicité des séances des corps administratifs<ref>Elles seront ainsi placées sous la haute surveillance des sociétés populaires occupant les tribunes. Voir ''Condorcet'' (''op. cit.'').</ref>. |

||

* Le [[2 juillet]], l’Assemblée décrète qu’après la fête civique du [[14 juillet]], les fédérés se rendront au camp de [[Soissons]] le [[18 juillet]]<ref>C’est aussi |

* Le [[2 juillet]], l’Assemblée décrète qu’après la fête civique du [[14 juillet]], les fédérés se rendront au camp de [[Soissons]] le [[18 juillet]]<ref>C’est aussi un moyen pour tourner le veto que le roi avait posé le [[13 juin]] dernier pour l’assemblée des 20 000 fédérés dans [[Paris]]. Mais c’est aussi un accroc porté à la [[Constitution]] puisque le veto royal est légitime. Voir ''Lazare Carnot'', op. cit.) Car même si le roi avait accepté par la suite la proposition du camp de [[Soissons]], il demeurait facile de retenir les fédérés une fois à [[Paris]] si on le jugeait utile. Voir [[Louis Blanc]], ''Histoire de La Révolution'', {{p.|681}} (''op. cit.'').</ref>. |

||

* Le [[3 juillet]], Vergniaud, dans un long discours à l’Assemblée, attaque le roi qu’il accuse de {{Citation|se servir de ses pouvoirs pour immobiliser nos armées}}. Il demande à celle-ci de décréter la [[Patrie]] en danger<ref name="Louis Blanc">Louis Blanc, ''Histoire de la Révolution'' (''op. cit.'').</ref>. |

* Le [[3 juillet]], Vergniaud, dans un long discours à l’Assemblée, attaque le roi qu’il accuse de {{Citation|se servir de ses pouvoirs pour immobiliser nos armées}}. Il demande à celle-ci de décréter la [[Patrie]] en danger<ref name="Louis Blanc">Louis Blanc, ''Histoire de la Révolution'' (''op. cit.'').</ref>. |

||

* Le [[4 juillet]], l’Assemblée à la suite du discours de Vergniaud décrète que, lorsque le péril deviendra extrême, le [[Corps législatif (Consulat et Premier Empire)|Corps législatif]] le déclarera lui-même et que toutes les autorités se mettront en permanences<ref name="Louis Blanc" />. |

* Le [[4 juillet]], l’Assemblée à la suite du discours de Vergniaud décrète que, lorsque le péril deviendra extrême, le [[Corps législatif (Consulat et Premier Empire)|Corps législatif]] le déclarera lui-même et que toutes les autorités se mettront en permanences<ref name="Louis Blanc" />. |

||

| Ligne 152 : | Ligne 221 : | ||

* Le [[10 juillet]], les ministres mis en cause démissionnent. |

* Le [[10 juillet]], les ministres mis en cause démissionnent. |

||

* Le [[11 juillet]], l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]] décrète la [[Patrie]] en danger comme elle l’avait annoncé le [[4 juillet]]. Ce même jour, [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] accueille aux [[Club des jacobins|jacobins]] les fédérés venus de la [[province]] à [[Paris]] et propose à l’assemblée {{Citation|le serment à la seule patrie}}<ref>Pour [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] c’est le commencement de la rupture : le serment écarte le roi.</ref>. [[Georges Jacques Danton|Danton]] les recevra peu après aux [[Club des Cordeliers|Cordeliers]] où ils seront hébergés<ref>[[Georges Jacques Danton|Danton]], à cette date n’a pas encore pris la décision de renverser la [[monarchie]]. Voir Frédéric Bluche, ''Danton'', Perrin, 1884, {{p.|174}}.</ref>. |

* Le [[11 juillet]], l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]] décrète la [[Patrie]] en danger comme elle l’avait annoncé le [[4 juillet]]. Ce même jour, [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] accueille aux [[Club des jacobins|jacobins]] les fédérés venus de la [[province]] à [[Paris]] et propose à l’assemblée {{Citation|le serment à la seule patrie}}<ref>Pour [[Maximilien de Robespierre|Robespierre]] c’est le commencement de la rupture : le serment écarte le roi.</ref>. [[Georges Jacques Danton|Danton]] les recevra peu après aux [[Club des Cordeliers|Cordeliers]] où ils seront hébergés<ref>[[Georges Jacques Danton|Danton]], à cette date n’a pas encore pris la décision de renverser la [[monarchie]]. Voir Frédéric Bluche, ''Danton'', Perrin, 1884, {{p.|174}}.</ref>. |

||

* Le [[14 juillet]], commémoration de la [[fête de la Fédération]] du {{date|14| juillet| 1790}}<ref>Le véritable gagnant de la journée sera [[Jérôme Pétion de Villeneuve|Pétion]], le maire de Paris, récemment réinstallé à son poste. C’est aussi la dernière fois que [[Louis XVI de France|Louis XVI]] paraît en public en tant que souverain. La prochaine fois ce sera le {{date|21|janvier|1793}} sur l’échafaud, déchu et |

* Le [[14 juillet]], commémoration de la [[fête de la Fédération]] du {{date|14| juillet| 1790}}<ref>Le véritable gagnant de la journée sera [[Jérôme Pétion de Villeneuve|Pétion]], le maire de Paris, récemment réinstallé à son poste. C’est aussi la dernière fois que [[Louis XVI de France|Louis XVI]] paraît en public en tant que souverain. La prochaine fois ce sera le {{date|21|janvier|1793}} sur l’échafaud, déchu et condamné à mort.</ref>. |

||

* Le [[17 juillet]] et le [[23]] suivant, des pétitions des fédérés des [[département français|départements]] demandent la suspension du roi et l’élection d’une [[Convention nationale|Convention]] afin de réviser la [[Constitution]]<ref>C’est la politique voulue par Robespierre dont les fédérés ne sont que les porte-paroles. Voir ''Condorcet'' (''op. cit.''). Quoiqu'il ne se soit pas à cette date engagé ni pour la déchéance ni pour l’insurrection. Voir Max Gallo, ''Robespierre'', {{p.|167}} (''op. cit.'').</ref>. |

* Le [[17 juillet]] et le [[23]] suivant, des pétitions des fédérés des [[département français|départements]] demandent la suspension du roi et l’élection d’une [[Convention nationale|Convention]] afin de réviser la [[Constitution]]<ref>C’est la politique voulue par Robespierre dont les fédérés ne sont que les porte-paroles. Voir ''Condorcet'' (''op. cit.''). Quoiqu'il ne se soit pas à cette date engagé ni pour la déchéance ni pour l’insurrection. Voir Max Gallo, ''Robespierre'', {{p.|167}} (''op. cit.'').</ref>. |

||

* Le [[17 juillet]], le général [[Nicolas Luckner|Luckner]] envoie une lettre à l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]] pour signaler le déséquilibre des forces en présence sur la frontière nord<ref>Voir ''Lazare Carnot'', {{p.|280}} (''op. cit.'').</ref>. |

* Le [[17 juillet]], le général [[Nicolas Luckner|Luckner]] envoie une lettre à l’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée]] pour signaler le déséquilibre des forces en présence sur la frontière nord<ref>Voir ''Lazare Carnot'', {{p.|280}} (''op. cit.'').</ref>. |

||