« Histoire militaire de la France » : différence entre les versions

m cotte de mailles |

m Maintenance Palette |

||

| (10 versions intermédiaires par 10 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||

| nom = Histoire militaire de la France |

| nom = Histoire militaire de la France |

||

| image = France map FR.png |

| image = France map FR.png |

||

| légende = Carte de [[France métropolitaine]] depuis le |

| légende = Carte de [[France métropolitaine]] depuis le [[traité de Paris (1947)]]. |

||

| upright = 1.2 |

| upright = 1.2 |

||

| evt1 titre = Préhistoire |

| evt1 titre = Préhistoire |

||

| Ligne 95 : | Ligne 95 : | ||

L’'''histoire militaire de la France''' couvre deux millénaires d'[[histoire]] à travers la [[France]], l'[[Europe]] et les [[Empire colonial français|anciennes colonies françaises]]. |

L’'''histoire militaire de la France''' couvre deux millénaires d'[[histoire]] à travers la [[France]], l'[[Europe]] et les [[Empire colonial français|anciennes colonies françaises]]. |

||

Cet article est une synthèse de l'historique des différentes branches des [[Forces armées françaises]] : [[Histoire de l'Armée de terre française|terre]], [[Histoire de l'Armée de l'air française|air]], [[Histoire de la marine française|mer]] et [[Histoire de la Gendarmerie nationale (France)|Gendarmerie]]. |

Cet article est une synthèse de l'historique des différentes branches des [[Forces armées françaises]] : [[Histoire de l'Armée de terre française|terre]], [[Histoire de l'Armée de l'air française|air]], [[Histoire de la marine française|mer]] et [[Histoire de la Gendarmerie nationale (France)|Gendarmerie]]. |

||

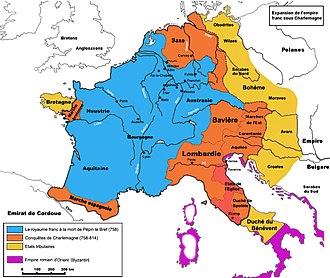

À partir de 400, lors du déclin de la domination de l'[[Empire romain]] sur la [[Gaule]], la tribu germanique des [[Francs]] a commencé à prendre le contrôle du territoire. Avec [[Clovis Ier|Clovis {{Ier}}]] puis [[Charlemagne]], le royaume, puis l'[[Empire carolingien|empire des Francs]] inclura pratiquement toute la France actuelle ainsi que d'autres territoires. C'est avec le [[traité de Verdun]], qui partage l'[[Empire carolingien]] en 843, qu'apparaît la [[Francie occidentale]], qui deviendra la France. |

À partir de 400, lors du déclin de la domination de l'[[Empire romain]] sur la [[Gaule]], la tribu germanique des [[Francs]] a commencé à prendre le contrôle du territoire. Avec [[Clovis Ier|Clovis {{Ier}}]] puis [[Charlemagne]], le royaume, puis l'[[Empire carolingien|empire des Francs]] inclura pratiquement toute la France actuelle ainsi que d'autres territoires. C'est avec le [[traité de Verdun]], qui partage l'[[Empire carolingien]] en 843, qu'apparaît la [[Francie occidentale]], qui deviendra la France. |

||

Au [[Moyen Âge]], les rois [[capétiens]] élargissent leur domaine aux dépens de l'[[Royaume d'Angleterre|Angleterre]], héritière des [[duché de Normandie|duchés de Normandie]] et [[duché d'Aquitaine|d'Aquitaine]], et du [[Saint-Empire romain germanique]] tout en participant à des aventures extérieures comme les [[croisade]]s. Au sens strict, même s'il a existé très tôt des « armées en France », la notion d'« [[Forces armées françaises|Armée française]] » ne naît que dans les dernières phases de la [[guerre de Cent Ans]] avec la création de ses premières unités permanentes. C'est au {{s-|XIII |

Au [[Moyen Âge]], les rois [[capétiens]] élargissent leur domaine aux dépens de l'[[Royaume d'Angleterre|Angleterre]], héritière des [[duché de Normandie|duchés de Normandie]] et [[duché d'Aquitaine|d'Aquitaine]], et du [[Saint-Empire romain germanique]] tout en participant à des aventures extérieures comme les [[croisade]]s. Au sens strict, même s'il a existé très tôt des « armées en France », la notion d'« [[Forces armées françaises|Armée française]] » ne naît que dans les dernières phases de la [[guerre de Cent Ans]] avec la création de ses premières unités permanentes. C'est au {{s-|XIII}} qu'apparaît un pouvoir royal central suffisamment puissant pour créer un [[État]] unifié durable et la France devient une des nations les plus puissantes d'Europe. Mais quelques siècles plus tard, les [[guerres de Religion (France)|guerres de religion]] et la puissance grandissante de l'[[Monarchie catholique espagnole|Espagne]] remettent en cause cette suprématie. |

||

Les guerres de [[Louis XIII]] et [[Louis XIV]], au {{sp-|XVII|e|et au début du|XVIII|e}}, rendent à la France la première place dans l'[[équilibre européen]] ; son territoire agrandi est protégé par une solide armée permanente et par les fortifications de la [[ceinture de fer]]. Plus tard, la concurrence coloniale avec la [[Grande-Bretagne (royaume)|Grande-Bretagne]], qui a succédé à la rivalité avec l'Espagne, lui fait perdre ses possessions de [[Nouvelle-France]] (Canada français) et [[Compagnie française des Indes orientales|comptoirs de l'Inde]] : l'esprit de revanche pousse la France à apporter son aide aux colons américains en révolte contre [[Londres]] lors de la [[Alliance franco-américaine|guerre d'indépendance des futurs États-Unis d'Amérique]]. |

Les guerres de [[Louis XIII]] et [[Louis XIV]], au {{sp-|XVII|e|et au début du|XVIII|e}}, rendent à la France la première place dans l'[[équilibre européen]] ; son territoire agrandi est protégé par une solide armée permanente et par les fortifications de la [[ceinture de fer]]. Plus tard, la concurrence coloniale avec la [[Grande-Bretagne (royaume)|Grande-Bretagne]], qui a succédé à la rivalité avec l'Espagne, lui fait perdre ses possessions de [[Nouvelle-France]] (Canada français) et [[Compagnie française des Indes orientales|comptoirs de l'Inde]] : l'esprit de revanche pousse la France à apporter son aide aux colons américains en révolte contre [[Londres]] lors de la [[Alliance franco-américaine|guerre d'indépendance des futurs États-Unis d'Amérique]]. |

||

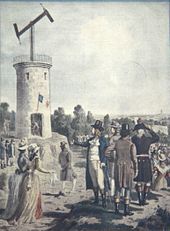

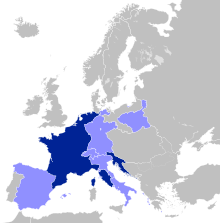

Les [[guerres de la Révolution française]], qui opposent la France à la plupart des monarchies européennes, amènent à la création d'une [[Levée en masse|armée de masse]] avec un corps d'officiers renouvelé, promus au mérite et non plus sur leur seule naissance noble. Les [[guerres napoléoniennes]] apportent à la France une expansion militaire inégalée sur le continent européen, mais elle ne peut rien contre la [[Royal Navy|suprématie navale britannique]] et ses adversaires, s'inspirant du modèle militaire français, prennent leur revanche en 1814-1815 en ramenant la France de la [[Restauration (histoire de France)|Restauration]] à ses anciennes frontières. |

Les [[guerres de la Révolution française]], qui opposent la France à la plupart des monarchies européennes, amènent à la création d'une [[Levée en masse|armée de masse]] avec un corps d'officiers renouvelé, promus au mérite et non plus sur leur seule naissance noble. Les [[guerres napoléoniennes]] apportent à la France une expansion militaire inégalée sur le continent européen, mais elle ne peut rien contre la [[Royal Navy|suprématie navale britannique]] et ses adversaires, s'inspirant du modèle militaire français, prennent leur revanche en 1814-1815 en ramenant la France de la [[Restauration (histoire de France)|Restauration]] à ses anciennes frontières. |

||

Au {{s-|XIX |

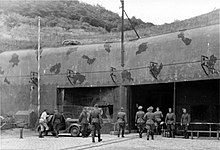

Au {{s-|XIX}}, la [[Conquête de l'Algérie par la France|conquête de l'Algérie]] inaugure la constitution du [[second empire colonial français]] qui couvrira une grande partie de l'Afrique et de l'Asie. La [[Revanchisme|rivalité franco-allemande]], effet tardif du [[nationalisme allemand]] né des guerres napoléoniennes, aboutit d'abord à la [[guerre franco-allemande de 1870|guerre de 1870 contre la Prusse]], se ravive lors la [[Première Guerre mondiale]], et trouve son paroxysme avec la [[Seconde Guerre mondiale]] où la France, d'abord battue et occupée par l'[[Axe Rome-Berlin]], reprend le combat dans la [[France libre]] et rejoint le camp victorieux des [[Alliés de la Seconde Guerre mondiale|Alliés]]. |

||

La conflagration laisse les pays européens affaiblis politiquement, et militairement dominés par deux [[superpuissance]]s, les [[États-Unis]] et l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] lors de la [[guerre froide]]. La France, tout en livrant ses dernières guerres coloniales en [[Guerre d'Indochine|Indochine]] jusqu'en 1954 et en [[Guerre d'Algérie|Algérie]] jusqu'en 1962, se réconcilie avec l'[[Allemagne de l'Ouest]] et se range avec celle-ci dans le [[bloc de l'Ouest|bloc occidental]] au sein de l'[[Organisation du traité de l'Atlantique nord|OTAN]] ; elle marque son autonomie par rapport au grand allié américain en développant sa [[Force de dissuasion nucléaire française|propre force de dissuasion nucléaire]] et en quittant le commandement intégré de l'OTAN en 1966. |

La conflagration laisse les pays européens affaiblis politiquement, et militairement dominés par deux [[superpuissance]]s, les [[États-Unis]] et l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] lors de la [[guerre froide]]. La France, tout en livrant ses dernières guerres coloniales en [[Guerre d'Indochine|Indochine]] jusqu'en 1954 et en [[Guerre d'Algérie|Algérie]] jusqu'en 1962, se réconcilie avec l'[[Allemagne de l'Ouest]] et se range avec celle-ci dans le [[bloc de l'Ouest|bloc occidental]] au sein de l'[[Organisation du traité de l'Atlantique nord|OTAN]] ; elle marque son autonomie par rapport au grand allié américain en développant sa [[Force de dissuasion nucléaire française|propre force de dissuasion nucléaire]] et en quittant le commandement intégré de l'OTAN en 1966. |

||

| Ligne 116 : | Ligne 116 : | ||

{{Article détaillé|Gaule|Gaule romaine|Armement préhistorique|Guerre des Gaules|Armée romaine|Invasions barbares}} |

{{Article détaillé|Gaule|Gaule romaine|Armement préhistorique|Guerre des Gaules|Armée romaine|Invasions barbares}} |

||

La présence humaine sur le territoire actuel de la France remonterait à {{ |

La présence humaine sur le territoire actuel de la France remonterait à {{formatnum:1800000}}<ref>{{Ouvrage|auteur1=Alain Tranoy|auteur2=Élisabeth Carpentier|auteur3=Jean-Marie Mayeur|directeur= |

||

Jean Carpentier, François Lebrun|préface=Jacques Le Goff|titre=Histoire de France|lieu=Paris|éditeur=Points Seuil|collection=Histoire|année=2000|année première édition=1987|pages totales=514|format=poche|isbn=978-2-020-10879-9|page=17}}.</ref> ou {{unité|1900000|ans}}<ref>Le [[Musée de paléontologie de Chilhac|musée de paléontologie à Chilhac]] expose des galets aménagés prouvant la présence d’un hominidé sur le site il y a {{unité|1900000|ans}}.</ref> mais la date précise des premières armées présentes est inconnue. |

Jean Carpentier, François Lebrun|préface=Jacques Le Goff|titre=Histoire de France|lieu=Paris|éditeur=Points Seuil|collection=Histoire|année=2000|année première édition=1987|pages totales=514|format=poche|isbn=978-2-020-10879-9|page=17}}.</ref> ou {{unité|1900000|ans}}<ref>Le [[Musée de paléontologie de Chilhac|musée de paléontologie à Chilhac]] expose des galets aménagés prouvant la présence d’un hominidé sur le site il y a {{unité|1900000|ans}}.</ref> mais la date précise des premières armées présentes est inconnue. |

||

| Ligne 123 : | Ligne 123 : | ||

Les [[tradition militaire|traditions militaires]] sont donc multiples. Entre [[-900]] et [[-800]], ce territoire connaît une mutation très rapide avec l'arrivée des [[Celtes]] ainsi qu'avec la généralisation de l'emploi du [[fer]], donnant naissance aux civilisations dites d'[[Hallstatt]], puis de la [[Tène]] qui correspondent respectivement aux premier et deuxième [[âge du fer]]. La maîtrise du fer, plus léger et moins cassant que le bronze, permet de développer des épées plus longues<ref name="Girotceltes">{{Lien brisé|auteur=Marc Girot|titre=De l’héritage celte à la première dynastie royale des Mérovingiens|url=http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/histoire/celtes.html|site=IUFM de Créteil}}.</ref>(plus d'{{Unité|1|m}} alors que les glaives romains ne mesurent que {{Unité|60|cm}}) ce qui augmente considérablement l'énergie cinétique<ref>Multiplication d'environ 2,5.</ref> d'un coup porté du tranchant. Cela donne un avantage décisif dans les mêlées et la longueur de l'épée facilite le combat à cheval. Les Celtes développent donc une tactique de charge frontale en essayant d'effrayer au maximum l'adversaire pour le faire débander. La guerre est menée avec force bruits, sonneries de trompettes (''[[carnyx]]''), hurlements et même de volailles accrochées sur des chars<ref name="miltiade">{{Lien brisé|titre=La Civilisation celtique|url=http://perso.orange.fr/miltiade/celtes.htm Miltiade}}{{Refins}}.</ref>. C'est ainsi que les Celtes auraient été appelés ''[[coq|galli]]'' (ce qui signifie « coqs ») par les Romains et ce qui a donné le terme gaulois<ref name="miltiade"/>{{Refins}} et l'emblème national. Comme [[arme de jet]], les Celtes utilisent les [[javelot]]s et la [[Fronde (arme)|fronde]]. Le travail du fer permet aussi de construire des roues de qualité et des chars très maniables qui sont utilisés pour harceler l'ennemi, d'abord en lui lançant des javelots, puis en mettant pied à terre pour combattre au corps à corps. La cavalerie utilise une unité tactique nommée ''trimarcisia'', composée d'un cavalier secondé de deux écuyers chargés de lui remplacer son cheval ou de prendre sa place en cas de besoin. Enfin les Celtes ont été les inventeurs de la cotte de mailles<ref name="miltiade"/>{{Refins}}. |

Les [[tradition militaire|traditions militaires]] sont donc multiples. Entre [[-900]] et [[-800]], ce territoire connaît une mutation très rapide avec l'arrivée des [[Celtes]] ainsi qu'avec la généralisation de l'emploi du [[fer]], donnant naissance aux civilisations dites d'[[Hallstatt]], puis de la [[Tène]] qui correspondent respectivement aux premier et deuxième [[âge du fer]]. La maîtrise du fer, plus léger et moins cassant que le bronze, permet de développer des épées plus longues<ref name="Girotceltes">{{Lien brisé|auteur=Marc Girot|titre=De l’héritage celte à la première dynastie royale des Mérovingiens|url=http://pedagene.creteil.iufm.fr/ressources/histoire/celtes.html|site=IUFM de Créteil}}.</ref>(plus d'{{Unité|1|m}} alors que les glaives romains ne mesurent que {{Unité|60|cm}}) ce qui augmente considérablement l'énergie cinétique<ref>Multiplication d'environ 2,5.</ref> d'un coup porté du tranchant. Cela donne un avantage décisif dans les mêlées et la longueur de l'épée facilite le combat à cheval. Les Celtes développent donc une tactique de charge frontale en essayant d'effrayer au maximum l'adversaire pour le faire débander. La guerre est menée avec force bruits, sonneries de trompettes (''[[carnyx]]''), hurlements et même de volailles accrochées sur des chars<ref name="miltiade">{{Lien brisé|titre=La Civilisation celtique|url=http://perso.orange.fr/miltiade/celtes.htm Miltiade}}{{Refins}}.</ref>. C'est ainsi que les Celtes auraient été appelés ''[[coq|galli]]'' (ce qui signifie « coqs ») par les Romains et ce qui a donné le terme gaulois<ref name="miltiade"/>{{Refins}} et l'emblème national. Comme [[arme de jet]], les Celtes utilisent les [[javelot]]s et la [[Fronde (arme)|fronde]]. Le travail du fer permet aussi de construire des roues de qualité et des chars très maniables qui sont utilisés pour harceler l'ennemi, d'abord en lui lançant des javelots, puis en mettant pied à terre pour combattre au corps à corps. La cavalerie utilise une unité tactique nommée ''trimarcisia'', composée d'un cavalier secondé de deux écuyers chargés de lui remplacer son cheval ou de prendre sa place en cas de besoin. Enfin les Celtes ont été les inventeurs de la cotte de mailles<ref name="miltiade"/>{{Refins}}. |

||

La maîtrise sidérurgique permet aussi d'utiliser des outils agricoles plus performants, comme l’araire à [[soc]] de fer qui permet de labourer des terrains plus difficiles et plus en profondeur<ref>Claire König, ''Le fer tombe le masque'' [http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier565-3.php Futura-sciences]</ref>. Il en résulte une poussée démographique qui, associée à la supériorité guerrière, permet de diffuser cette civilisation à toute l'Europe septentrionale. La société se fonde sur une aristocratie foncière et commerçante. Les voies fluviales et la monnaie permettent le commerce entre la [[Méditerranée]] et la [[Mer Baltique|Baltique]]. Ces routes remontent au commerce de l'étain au premier [[âge du fer]] et le trafic s'accélère après que les Ligures sont chassés de la côte méditerranéenne |

La maîtrise sidérurgique permet aussi d'utiliser des outils agricoles plus performants, comme l’araire à [[soc]] de fer qui permet de labourer des terrains plus difficiles et plus en profondeur<ref>Claire König, ''Le fer tombe le masque'' [http://www.futura-sciences.com/comprendre/d/dossier565-3.php Futura-sciences]</ref>. Il en résulte une poussée démographique qui, associée à la supériorité guerrière, permet de diffuser cette civilisation à toute l'Europe septentrionale. La société se fonde sur une aristocratie foncière et commerçante. Les voies fluviales et la monnaie permettent le commerce entre la [[Méditerranée]] et la [[Mer Baltique|Baltique]]. Ces routes remontent au commerce de l'étain au premier [[âge du fer]] et le trafic s'accélère après que les Ligures sont chassés de la côte méditerranéenne<ref>''L'économie et les voies commerciales'', {{Chapitre|prénom1=Emmanuel|nom1=Arbabe|titre chapitre=Chapitre II : La Gaule indépendante|titre ouvrage=La politique des Gaulois : Vie politique et institutions en Gaule chevelue ({{IIe}} siècle avant notre ère-70)|éditeur=Éditions de la Sorbonne|collection=Histoire ancienne et médiévale|date=2020-10-15|isbn=979-10-351-0132-9|lire en ligne=http://books.openedition.org/psorbonne/57267|consulté le=2021-04-23|passage=34}}.</ref>. La [[fortification]] de leur lieu de résidence permet le contrôle des routes commerciales. Ces fortifications sont essentiellement des [[Oppidum|oppida]], c’est-à-dire des lieux élevés, géographiquement propices à une défense et qui ont été fortifiés par la disposition stratégique du bâti et l'érection d'une enceinte circulaire en bois et en terre. Parfois le soubassement est réalisé en [[Mur vitrifié|pierre vitrifiée]]. |

||

[[Fichier:Archeodrome Beaune 2.jpg|vignette|droite|Reconstitution du [[siège d'Alésia]] à l'[[archéodrome de Beaune]].]] |

[[Fichier:Archeodrome Beaune 2.jpg|vignette|droite|Reconstitution du [[siège d'Alésia]] à l'[[archéodrome de Beaune]].]] |

||

Il n'y a pas de nation celte en tant que telle, mais les liens de clientélisme ont permis à l'aristocratie foncière de constituer une fédération d'États : les aristocrates forment un sénat et une assemblée convoquée par les [[druide]]s. Ils élisent chaque année un roi, ou le [[vergobret]], qui règne pour un an en tenant compte des avis du sénat. Le pouvoir militaire est placé entre les mains d’un chef militaire élu, lui aussi, annuellement. Ce "ministre de la Défense" n’a pas le pouvoir de déclarer la guerre, mais uniquement celui de la conduire. La décision revient à un Conseil armé qui doit prendre auparavant l’avis des druides<ref>''Organisation sociale des Gaulois'', {{Chapitre|prénom1=Emmanuel|nom1=Arbabe|titre chapitre=Chapitre II : La Gaule indépendante|titre ouvrage=La politique des Gaulois : Vie politique et institutions en Gaule chevelue (IIe siècle avant notre ère-70)|éditeur=Éditions de la Sorbonne|collection=Histoire ancienne et médiévale|date=2020-10-15|isbn=979-10-351-0132-9|lire en ligne=http://books.openedition.org/psorbonne/57267|consulté le=2021-04-23}}.</ref>{{Refins}}. Cependant, par les liens de clientélisme et grâce à leur puissance démographique, les Celtes sont en mesure de rassembler des armées de dizaines de milliers d'hommes libres et de menacer les Romains ([[Brennos (IVe siècle av. J.-C.)|Brennus]] les vainc à Allia et attaque [[Rome]] qui doit lui verser un important tribut<ref name="miltiade"/>{{Refins}}) ou les Macédoniens (Bolgios les écrase en -279<ref name="miltiade"/>{{Refins}}) à plusieurs reprises. |

Il n'y a pas de nation celte en tant que telle, mais les liens de clientélisme ont permis à l'aristocratie foncière de constituer une fédération d'États : les aristocrates forment un sénat et une assemblée convoquée par les [[druide]]s. Ils élisent chaque année un roi, ou le [[vergobret]], qui règne pour un an en tenant compte des avis du sénat. Le pouvoir militaire est placé entre les mains d’un chef militaire élu, lui aussi, annuellement. Ce "ministre de la Défense" n’a pas le pouvoir de déclarer la guerre, mais uniquement celui de la conduire. La décision revient à un Conseil armé qui doit prendre auparavant l’avis des druides<ref>''Organisation sociale des Gaulois'', {{Chapitre|prénom1=Emmanuel|nom1=Arbabe|titre chapitre=Chapitre II : La Gaule indépendante|titre ouvrage=La politique des Gaulois : Vie politique et institutions en Gaule chevelue ({{IIe}} siècle avant notre ère-70)|éditeur=Éditions de la Sorbonne|collection=Histoire ancienne et médiévale|date=2020-10-15|isbn=979-10-351-0132-9|lire en ligne=http://books.openedition.org/psorbonne/57267|consulté le=2021-04-23}}.</ref>{{Refins}}. Cependant, par les liens de clientélisme et grâce à leur puissance démographique, les Celtes sont en mesure de rassembler des armées de dizaines de milliers d'hommes libres et de menacer les Romains ([[Brennos (IVe siècle av. J.-C.)|Brennus]] les vainc à Allia et attaque [[Rome]] qui doit lui verser un important tribut<ref name="miltiade"/>{{Refins}}) ou les Macédoniens (Bolgios les écrase en -279<ref name="miltiade"/>{{Refins}}) à plusieurs reprises. |

||

La [[Gaule]] passe sous la domination romaine vers [[125 av. J.-C.|-125]] pour la [[Gaule narbonnaise]], et à partir de [[51 av. J.-C.|-51]], après la [[guerre des Gaules]], pour le reste du territoire. La conquête des Gaules est surtout connue par le récit souvent déformant du conquérant, [[Jules César]], dans ses ''[[Commentaires sur la Guerre des Gaules]]'' : politique ambitieux, soucieux de sa gloire et de celle de son armée, attentif à justifier des initiatives risquées, voire des [[crime de guerre|crimes de guerre]], il met en valeur la discipline et l'intrépidité des [[légion romaine|légions romaines]] face à des armées gauloises courageuses et supérieures en nombre mais imprudentes et imprévoyantes, promptes à se rassembler et à se débander, politiquement divisées dans des coalitions sans cesse changeantes. Il note les vertus d'adaptation des Gaulois, qui en font de bons candidats à la [[romanisation (histoire)|romanisation]], et la bonne qualité de leurs fortifications (''[[Oppidum|oppida]]'') mais, en huit ans de guerre, les Romains sont presque toujours victorieux en bataille rangée. D'abord appelé par les Gaulois eux-mêmes pour empêcher les invasions des [[Helvètes]] et des [[Suèves]], César soumet un État après l'autre jusqu'à ce que le chef [[Arvernes|arverne]] [[Vercingétorix]] rassemble la plus grande partie de la Gaule dans une révolte contre Rome : après une victoire non décisive lors du [[siège de Gergovie]], le chef gaulois tente d'affamer l'armée romaine en pratiquant la [[Politique de la terre brûlée|terre brûlée]] mais la [[siège d'Avaricum|prise d'Avaricum]], une des plus riches villes de Gaule, permet à César de refaire ses approvisionnements. Il accule les forces gauloises à [[Siège d'Alésia|Alésia]] et met en échec l'armée de secours rassemblée par les alliés de Vercingétorix : ce dernier, obligé de se rendre, sera exécuté après le [[Triomphe romain|triomphe]] de César, marquant la fin de la résistance gauloise<ref>[[Paul-Marie Duval]], « Autour de César. 1. La relation des exploits de Jules César. la guerre des Gaules ». In: Travaux sur la Gaule (1946-1986), Rome : École Française de Rome, 1989. {{p.|111-137}}. (Publications de l'École française de Rome, 116) [https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_ant_116_1_3655]</ref>. |

La [[Gaule]] passe sous la domination romaine vers [[125 av. J.-C.|-125]] pour la [[Gaule narbonnaise]], et à partir de [[51 av. J.-C.|-51]], après la [[guerre des Gaules]], pour le reste du territoire. La conquête des Gaules est surtout connue par le récit souvent déformant du conquérant, [[Jules César]], dans ses ''[[Commentaires sur la Guerre des Gaules]]'' : politique ambitieux, soucieux de sa gloire et de celle de son armée, attentif à justifier des initiatives risquées, voire des [[crime de guerre|crimes de guerre]], il met en valeur la discipline et l'intrépidité des [[légion romaine|légions romaines]] face à des armées gauloises courageuses et supérieures en nombre mais imprudentes et imprévoyantes, promptes à se rassembler et à se débander, politiquement divisées dans des coalitions sans cesse changeantes. Il note les vertus d'adaptation des Gaulois, qui en font de bons candidats à la [[romanisation (histoire)|romanisation]], et la bonne qualité de leurs fortifications (''[[Oppidum|oppida]]'') mais, en huit ans de guerre, les Romains sont presque toujours victorieux en bataille rangée. D'abord appelé par les Gaulois eux-mêmes pour empêcher les invasions des [[Helvètes]] et des [[Suèves]], César soumet un État après l'autre jusqu'à ce que le chef [[Arvernes|arverne]] [[Vercingétorix]] rassemble la plus grande partie de la Gaule dans une révolte contre Rome : après une victoire non décisive lors du [[siège de Gergovie]], le chef gaulois tente d'affamer l'armée romaine en pratiquant la [[Politique de la terre brûlée|terre brûlée]] mais la [[siège d'Avaricum|prise d'Avaricum]], une des plus riches villes de Gaule, permet à César de refaire ses approvisionnements. Il accule les forces gauloises à [[Siège d'Alésia|Alésia]] et met en échec l'armée de secours rassemblée par les alliés de Vercingétorix : ce dernier, obligé de se rendre, sera exécuté après le [[Triomphe romain|triomphe]] de César, marquant la fin de la résistance gauloise<ref>[[Paul-Marie Duval]], « Autour de César. 1. La relation des exploits de Jules César. la guerre des Gaules ». In: Travaux sur la Gaule (1946-1986), Rome : École Française de Rome, 1989. {{p.|111-137}}. (Publications de l'École française de Rome, 116) [https://www.persee.fr/doc/efr_0000-0000_1989_ant_116_1_3655]</ref>. |

||

| Ligne 137 : | Ligne 137 : | ||

Sous l’[[Empire romain|Empire]], une civilisation gallo-romaine prospère se développe, apportant à la France une base de culture latine et conduisant indirectement à la [[Christianisme|christianisation]], qui s’opère lentement du {{sp-|II|e|au|VI|e}}. À partir de la conquête, histoires militaires françaises et romaines sont liées. Les légions romaines sont la première vraie armée professionnelle à fouler le sol français. Désormais, petit à petit dans les décennies suivant la guerre des Gaules, les Gaulois se romaniseront. Beaucoup auront le privilège de s'engager dans les légions et les autres seront engagés dans les unités auxiliaires (29 unités d'infanterie et 17 de cavalerie, chacune forte de 500 ou {{unité|1000|hommes}}, formeront les corps auxiliaires gaulois, il est impossible de connaître le nombre de légionnaires) qui sont aussi des unités professionnelles, disposant du même entraînement que les légions et d'un équipement de même qualité bien que plus souvent plus léger. |

Sous l’[[Empire romain|Empire]], une civilisation gallo-romaine prospère se développe, apportant à la France une base de culture latine et conduisant indirectement à la [[Christianisme|christianisation]], qui s’opère lentement du {{sp-|II|e|au|VI|e}}. À partir de la conquête, histoires militaires françaises et romaines sont liées. Les légions romaines sont la première vraie armée professionnelle à fouler le sol français. Désormais, petit à petit dans les décennies suivant la guerre des Gaules, les Gaulois se romaniseront. Beaucoup auront le privilège de s'engager dans les légions et les autres seront engagés dans les unités auxiliaires (29 unités d'infanterie et 17 de cavalerie, chacune forte de 500 ou {{unité|1000|hommes}}, formeront les corps auxiliaires gaulois, il est impossible de connaître le nombre de légionnaires) qui sont aussi des unités professionnelles, disposant du même entraînement que les légions et d'un équipement de même qualité bien que plus souvent plus léger. |

||

Viendra, à partir du {{s-|III |

Viendra, à partir du {{s-|III}}, les [[Invasions barbares|invasions germaniques]]. Les Romains vont protéger efficacement leur territoire jusqu'au {{s-|V}}. La plupart des légions sont alors rapatriées en Italie, région où se trouve la capitale, [[Milan]] et la cité éternelle de [[Rome]]. Les derniers Romains résistant aux barbares sont [[Bataille de Soissons (486)|vaincus à Soissons]], par les [[Francs]]. Par la suite, {{Précision nécessaire|tous les Gaulois romanisés deviendront des Francs}}, les Francs eux-mêmes se romanisant largement. |

||

== Le Moyen Âge == |

== Le Moyen Âge == |

||

| Ligne 144 : | Ligne 144 : | ||

Tout le [[Moyen Âge]] est marqué par la consolidation et l'expansion du [[domaine royal français]] qui, malgré des phases de division et d'affaiblissement sous les [[Mérovingiens]] et les derniers [[Carolingiens]] et des revers dans la [[guerre de Cent Ans]], s'élargit jusqu'à couvrir la plus grande partie de la France actuelle. |

Tout le [[Moyen Âge]] est marqué par la consolidation et l'expansion du [[domaine royal français]] qui, malgré des phases de division et d'affaiblissement sous les [[Mérovingiens]] et les derniers [[Carolingiens]] et des revers dans la [[guerre de Cent Ans]], s'élargit jusqu'à couvrir la plus grande partie de la France actuelle. |

||

Tactiquement, la période est marquée par la suprématie de la [[cavalerie]] lourde, devenue [[chevalerie]]. L'utilisation de l'[[Étrier (équitation)|étrier]], de la [[Selle (équitation)|selle]] profonde et de la [[lance]] tenue à l'horizontale, associée au renforcement de la protection d'abord du cavalier, puis du [[cheval]], par l'[[Armure (équipement)|armure]], rend la [[Charge militaire|charge]] plus efficace à partir du {{s-|XI |

Tactiquement, la période est marquée par la suprématie de la [[cavalerie]] lourde, devenue [[chevalerie]]. L'utilisation de l'[[Étrier (équitation)|étrier]], de la [[Selle (équitation)|selle]] profonde et de la [[lance]] tenue à l'horizontale, associée au renforcement de la protection d'abord du cavalier, puis du [[cheval]], par l'[[Armure (équipement)|armure]], rend la [[Charge militaire|charge]] plus efficace à partir du {{s-|XI}}<ref>Laurent Vissière, ''Le chevalier, un héros laborieux'', Historia thématique {{n°|90}} juillet 2004 : La France féodale, [http://www.historia.presse.fr/data/thematique/90/09003001.html Historia] et {{en}} Arthur Tilley, ''Medieval France: A Companion to French Studies'', Londres. ([http://xenophongroup.com/montjoie/tilley.htm Version en ligne mais modifiée])</ref> et provoque la crainte de la « piétaille ». L'infanterie est délaissée bien que formant l'essentiel des troupes, car la chevalerie est réservée aux nobles, pouvoir économique et politique de l'époque. La chevalerie française est alors considérée comme la meilleure d'[[Europe]]. |

||

Vers [[989]] et le [[Paix de Dieu|concile de Charroux]], la féodalité voit l'[[Église (organisation)|Église]] canaliser l'énergie destructrice des chevaliers en leur donnant un rôle de « soldats du Christ »<ref>Laurent Bourquin, ''Qu'est-ce que la noblesse ?'', L’Histoire, {{n°|195}}, décembre 1995, page 24.</ref>. Le chevalier, doit assurer la protection de ses terres et se comporter de manière honorable. Il doit faire montre de bravoure sur le champ de bataille sinon il ne justifie pas son [[statut social]]. |

Vers [[989]] et le [[Paix de Dieu|concile de Charroux]], la féodalité voit l'[[Église (organisation)|Église]] canaliser l'énergie destructrice des chevaliers en leur donnant un rôle de « soldats du Christ »<ref>Laurent Bourquin, ''Qu'est-ce que la noblesse ?'', L’Histoire, {{n°|195}}, décembre 1995, page 24.</ref>. Le chevalier, doit assurer la protection de ses terres et se comporter de manière honorable. Il doit faire montre de bravoure sur le champ de bataille sinon il ne justifie pas son [[statut social]]. |

||

| Ligne 164 : | Ligne 164 : | ||

[[Fichier:Steuben - Bataille de Poitiers.png|upright=1.2|vignette|left|[[Charles Martel]], maire du palais des derniers Mérovingiens, affronte la [[Conquête musulmane de la péninsule Ibérique|cavalerie arabo-berbère]] à la [[Bataille de Poitiers (732)|bataille de Poitiers]] en 732. Peinture de [[Charles de Steuben]], 1837.]] |

[[Fichier:Steuben - Bataille de Poitiers.png|upright=1.2|vignette|left|[[Charles Martel]], maire du palais des derniers Mérovingiens, affronte la [[Conquête musulmane de la péninsule Ibérique|cavalerie arabo-berbère]] à la [[Bataille de Poitiers (732)|bataille de Poitiers]] en 732. Peinture de [[Charles de Steuben]], 1837.]] |

||

Au {{s-|VIII |

Au {{s-|VIII}}, la dynastie [[Mérovingiens|mérovingienne]] s'efface progressivement devant le pouvoir grandissant de leurs [[maire du palais|maires du palais]], dont est issue la dynastie qui lui succède, celle des [[Carolingiens]]. L'époque voit une mutation de l'art militaire franc, la [[cavalerie]] commençant notamment à prendre le pas sur l'[[infanterie]], notamment grâce à l'introduction de l'[[Étrier (équitation)|étrier]], qui permet de combattre à cheval, même si l'utilisation des charges lance à l'horizontale sera plus tardive<ref>Ce [http://cdacm.free.fr/artharnache.html site] et Laurent Vissière, ''Le chevalier, un héros laborieux''. Ainsi que ''[http://www.historia.presse.fr/data/thematique/90/09003001.html Historia thématique {{n°|90}} juillet 2004 : La France féodale]''.</ref>. Les nobles, qui composaient les forces armées, ne voulurent plus combattre qu'à cheval. Il y a lieu de penser que ce changement ne s'effectua qu'après les guerres acharnées et lointaines que [[Charlemagne]] entreprit. L'emploi des chevaux fut sans doute d'abord provoqué par la nécessité de transporter les troupes d'un lieu à l'autre, d'[[Espagne]] en [[Saxe historique|Saxe]], de [[Belgique]] en [[Lombardie]]<ref name="FM"/>. Pépin le Bref et Charlemagne eurent dans leurs armées un nombre de cavaliers égal à celui des fantassins, mais dès que les [[fief]]s devinrent héréditaires, l'armée ne se composa plus que de cavalerie. Les fantassins, qui s'y trouvaient en petite quantité, ne formaient pas de corps et étaient disséminés dans les rangs et parmi les pelotons. Ils avaient pour principale fonction d'aider à se relever les cavaliers de leur parti qui avaient été renversés pendant le combat et qui chargé d'une pesante armure étaient dans l'impossibilité de se remettre sur pied seul et sans secours. Le javelot et la hache furent remplacés par l'[[Arc (arme)|arc]] et l'[[arbalète]]. On supprima le bouclier, les [[fantassin]]s restèrent sans armes défensives et parfois comme seule arme offensive un [[couteau]] ou un [[poignard]] long et aigu avec lequel ils tâchaient d'''égorgeter'', par le défaut du [[hausse-col]] et de la [[cuirasse]] les cavaliers ennemis gisant à terre. Les cavaliers se couvrirent peu à peu d'une armure complète; ils prirent le casque, portèrent soit des cuirasses avec hausse-col, [[brassard]]s et cuissards, soit le [[haubert]]. Pour les armes offensives ils eurent soit le [[sabre]] et la [[lance]], auxquels on ajouta par la suite la [[masse d'armes]]. Ces cavaliers reçurent par la suite le titre de chevaliers et bientôt la chevalerie composa la principale force des armées européennes. |

||

Les progrès de la [[métallurgie]] permettent de créer des [[épée]]s plus solides, mais aussi plus coûteuses, donc réservées à une élite. Le coût plus élevé de l'équipement oblige à limiter la levée des hommes aux plus riches, ceux qui peuvent payer eux-mêmes leur équipement, si bien que l'armée tend en quelque sorte à se professionnaliser, préfigurant la future [[chevalerie]]. Cette nouvelle façon de combattre apporte la victoire aux [[Bataille de Toulouse (721)|batailles de Toulouse]] et [[Bataille de Poitiers (732)|de Poitiers]], ce qui permet d'éloigner la menace d'une [[Sarrasins|invasion musulmane]] venue de la péninsule Ibérique. Elle prépare aussi une nouvelle phase d'expansion, sous le règne de [[Charlemagne]], qui étend le royaume franc bien au-delà du [[Rhin]]. Ce dernier appuie sa force militaire sur une troupe de cavaliers réguliers bien entraînés, constituée par la [[noblesse]], à laquelle il adjoint une infanterie recrutée pour les besoins de la campagne, dans les régions frontalières. Il aligne ainsi des armées d'environ vingt mille hommes, mais sur le terrain le plus souvent, c'est la charge des cavaliers qui se révèle déterminante. |

Les progrès de la [[métallurgie]] permettent de créer des [[épée]]s plus solides, mais aussi plus coûteuses, donc réservées à une élite. Le coût plus élevé de l'équipement oblige à limiter la levée des hommes aux plus riches, ceux qui peuvent payer eux-mêmes leur équipement, si bien que l'armée tend en quelque sorte à se professionnaliser, préfigurant la future [[chevalerie]]. Cette nouvelle façon de combattre apporte la victoire aux [[Bataille de Toulouse (721)|batailles de Toulouse]] et [[Bataille de Poitiers (732)|de Poitiers]], ce qui permet d'éloigner la menace d'une [[Sarrasins|invasion musulmane]] venue de la péninsule Ibérique. Elle prépare aussi une nouvelle phase d'expansion, sous le règne de [[Charlemagne]], qui étend le royaume franc bien au-delà du [[Rhin]]. Ce dernier appuie sa force militaire sur une troupe de cavaliers réguliers bien entraînés, constituée par la [[noblesse]], à laquelle il adjoint une infanterie recrutée pour les besoins de la campagne, dans les régions frontalières. Il aligne ainsi des armées d'environ vingt mille hommes, mais sur le terrain le plus souvent, c'est la charge des cavaliers qui se révèle déterminante. |

||

| Ligne 170 : | Ligne 170 : | ||

Avec l'importance accrue de la cavalerie, le coût des [[campagne militaire|campagnes militaires]] augmente : si en théorie tous les hommes libres du royaume des Francs doivent le [[Conscription|service militaire]] (« service d'[[ost]] »), un système de compensations monétaires fait en sorte que seuls les plus riches partent à la guerre. Il s'agit là d'une évolution majeure vers la professionnalisation des hommes d'armes par opposition aux troupes germaniques des périodes précédentes. |

Avec l'importance accrue de la cavalerie, le coût des [[campagne militaire|campagnes militaires]] augmente : si en théorie tous les hommes libres du royaume des Francs doivent le [[Conscription|service militaire]] (« service d'[[ost]] »), un système de compensations monétaires fait en sorte que seuls les plus riches partent à la guerre. Il s'agit là d'une évolution majeure vers la professionnalisation des hommes d'armes par opposition aux troupes germaniques des périodes précédentes. |

||

[[Fichier:Empire carolingien 768-811.jpg|upright=1.5|droite|vignette|L'Empire carolingien{{Légende/Début}}{{Légende|#0000FF|à la mort de Pépin le Bref 768}}{{Légende|#FF8040|Conquêtes de Charlemagne 811}} |

[[Fichier:Empire carolingien 768-811.jpg|upright=1.5|droite|vignette|L'Empire carolingien{{Légende/Début}}{{Légende|#0000FF|à la mort de Pépin le Bref 768}}{{Légende|#FF8040|Conquêtes de Charlemagne 811}}{{Légende|#FFFF00|Royaumes versant un tribut}}{{Légende/Fin}}]] |

||

En [[843]], le grand [[Empire carolingien|empire d'Occident]] créé par [[Charlemagne]] est divisé en trois entités ; à l'ouest, la [[Francie occidentale]], finit par devenir la [[France]], les parties centrale ([[Francie médiane]]) et orientale ([[Francie orientale]]) donnant elles naissance au [[Saint-Empire romain germanique]]. Mais si l'autorité centrale existe encore, elle perd pratiquement tout pouvoir, devenant une simple subordination théorique. En [[877]], par le [[capitulaire de Quierzy]], [[Charles II le Chauve]] rend ''de facto'' héréditaires les charges [[Comte|comtales]], signant ainsi l'acte de naissance de la [[féodalité]]<ref>André Larané, ''[http://www.herodote.net/motAnMilEurope.htm An Mil : Féodalité, Église et chevalerie]''</ref>. La société s'organise de façon décentralisée, autour d'un seigneur local, maître du [[fief]], qui se charge de la défense des habitants, notamment en leur procurant un abri en cas de raid hostile, en construisant une place forte locale, le [[château-fort]]. Bien que [[suzerain]] élu de toute la noblesse du royaume, le roi des Francs finit par ne plus avoir d'autorité réelle que sur son fief personnel, le [[Domaine royal français|domaine royal]]. Durant toute la période du haut-[[Moyen Âge]], les rois de France se retrouvent en lutte principalement contre leurs vassaux, certains même plus riches et plus puissants que leur suzerain. |

En [[843]], le grand [[Empire carolingien|empire d'Occident]] créé par [[Charlemagne]] est divisé en trois entités ; à l'ouest, la [[Francie occidentale]], finit par devenir la [[France]], les parties centrale ([[Francie médiane]]) et orientale ([[Francie orientale]]) donnant elles naissance au [[Saint-Empire romain germanique]]. Mais si l'autorité centrale existe encore, elle perd pratiquement tout pouvoir, devenant une simple subordination théorique. En [[877]], par le [[capitulaire de Quierzy]], [[Charles II le Chauve]] rend ''de facto'' héréditaires les charges [[Comte|comtales]], signant ainsi l'acte de naissance de la [[féodalité]]<ref>André Larané, ''[http://www.herodote.net/motAnMilEurope.htm An Mil : Féodalité, Église et chevalerie]''</ref>. La société s'organise de façon décentralisée, autour d'un seigneur local, maître du [[fief]], qui se charge de la défense des habitants, notamment en leur procurant un abri en cas de raid hostile, en construisant une place forte locale, le [[château-fort]]. Bien que [[suzerain]] élu de toute la noblesse du royaume, le roi des Francs finit par ne plus avoir d'autorité réelle que sur son fief personnel, le [[Domaine royal français|domaine royal]]. Durant toute la période du haut-[[Moyen Âge]], les rois de France se retrouvent en lutte principalement contre leurs vassaux, certains même plus riches et plus puissants que leur suzerain. |

||

Le règne des capétiens s'étend de 987 à 1328. Pendant cette période, la France est le royaume le plus « [[féodal]]isé » et le pays le plus puissant d'Europe occidentale. Aux {{s2-|XI|XII}}, les « Francs » résident au nord de la Loire, en pays d'[[Oïl]]. Selon les chroniqueurs de l'époque, les Francs sont les plus preux guerriers de la chrétienté. C'est en France que l'idée de « [[Chevalerie|chevalier]] chrétien » est développée par l'Église afin de canaliser l'énergie destructrice des guerriers en en faisant selon la maxime : des « défenseurs de la foi chrétienne, protecteurs de la veuve et de l'orphelin ». Au {{s-|XIII |

Le règne des capétiens s'étend de 987 à 1328. Pendant cette période, la France est le royaume le plus « [[féodal]]isé » et le pays le plus puissant d'Europe occidentale. Aux {{s2-|XI|XII}}, les « Francs » résident au nord de la Loire, en pays d'[[Oïl]]. Selon les chroniqueurs de l'époque, les Francs sont les plus preux guerriers de la chrétienté. C'est en France que l'idée de « [[Chevalerie|chevalier]] chrétien » est développée par l'Église afin de canaliser l'énergie destructrice des guerriers en en faisant selon la maxime : des « défenseurs de la foi chrétienne, protecteurs de la veuve et de l'orphelin ». Au {{s-|XIII}} naît en France l'idéal [[chevalerie|chevaleresque]] courtois avec les romans de [[Chrétien de Troyes]] et autres conteurs de ce temps, inspirés par les [[troubadour]]s du pays d'[[Oc]] et la poésie Arabo-Andalouse. |

||

La fin du {{s-|X |

La fin du {{s-|X}} voit cesser les invasions [[vikings]], [[magyar]]s et arabes, mais au cours du {{s-|XI}}, le roi n'a que très peu de contrôle sur les régions extérieures du royaume. L'énergie des élites militaires est gaspillée en guerres privées très fréquentes ou en conquêtes personnelles comme l'invasion de l'Angleterre par les [[Normandie|Normands]]. La « paix de Dieu » imposée par l'Église dès 989 aux [[concile de Charroux|conciles de Charroux]] et [[concile de Narbonne (1054)|Narbonne]] et les appels à la croisade sont les seuls traités ayant pu mettre un frein à la « turbulence » des guerriers français. |

||

Les tactiques guerrières de l'époque évoluèrent peu, restant principalement une question de sièges et de brèves campagnes mettant des forces peu nombreuses en opposition, les grandes batailles étant évitées autant que possible. |

Les tactiques guerrières de l'époque évoluèrent peu, restant principalement une question de sièges et de brèves campagnes mettant des forces peu nombreuses en opposition, les grandes batailles étant évitées autant que possible. |

||

| Ligne 181 : | Ligne 181 : | ||

{{Article détaillé|Croisade|Capétiens contre Plantagenêts|Guerre de Cent Ans|Chevalerie|Histoire de la cavalerie française}} |

{{Article détaillé|Croisade|Capétiens contre Plantagenêts|Guerre de Cent Ans|Chevalerie|Histoire de la cavalerie française}} |

||

==== Le temps de la chevalerie ==== |

==== Le temps de la chevalerie ==== |

||

[[Fichier:Yvain secourant la damoiselle.JPG|left|vignette|[[Yvain]] secourant la damoiselle. Enluminure tirée d'une version de ''[[Lancelot du Lac]]'' du {{s-|XV |

[[Fichier:Yvain secourant la damoiselle.JPG|left|vignette|[[Yvain]] secourant la damoiselle. Enluminure tirée d'une version de ''[[Lancelot du Lac]]'' du {{s-|XV}}. Le chevalier doit avoir un comportement loyal, le combat est l'occasion de prouver son statut social.]] |

||

La période du {{sp|XI|e|au début du|XIV|e}} est marquée par l'apogée et la chute du [[Chevalerie|chevalier]] comme unité de combat principale et décisive. La victoire normande à la [[bataille de Hastings]] en [[1066]] atteste de leur puissance et leur influence. La [[chevalerie]] forme une espèce d'ordre politique et militaire, où l'on n'est admis qu'après de longues épreuves et après avoir justifié d'une noblesse d'au moins trois générations<ref name="FM" />. |

La période du {{sp|XI|e|au début du|XIV|e}} est marquée par l'apogée et la chute du [[Chevalerie|chevalier]] comme unité de combat principale et décisive. La victoire normande à la [[bataille de Hastings]] en [[1066]] atteste de leur puissance et leur influence. La [[chevalerie]] forme une espèce d'ordre politique et militaire, où l'on n'est admis qu'après de longues épreuves et après avoir justifié d'une noblesse d'au moins trois générations<ref name="FM" />. |

||

Le {{XIe siècle}} fut l'âge d'or de cette institution ; ce fut l'époque des [[Tournoi (Moyen Âge)|tournois]] et des prouesses, celle de l'honneur et de la galanterie mais aussi celle ou la force brutale eut le plus d'empire et où la dignité de l'espèce humaine fut le plus ravalée<ref name="FM" />. Il fallait être noble ou chevalier pour être compté pour quelque chose. Au {{XIe siècle}}, les chevaliers français portent une [[cotte de mailles]] dont le [[camail d'armure|camail]] est attenant, un casque conique à nasal, de longues [[Lance]]s (entre {{unité|2.5|m}} et {{Unité|4|m}}) et de grandes [[épée]]s dont la longueur de la lame avoisine les {{unité|70|cm}}. Les améliorations dans le [[Métallurgie|travail du fer]] permettent à l'armure de mailles de se recouvrir de plates aux endroits stratégiques au {{s-|XIV |

Le {{XIe siècle}} fut l'âge d'or de cette institution ; ce fut l'époque des [[Tournoi (Moyen Âge)|tournois]] et des prouesses, celle de l'honneur et de la galanterie mais aussi celle ou la force brutale eut le plus d'empire et où la dignité de l'espèce humaine fut le plus ravalée<ref name="FM" />. Il fallait être noble ou chevalier pour être compté pour quelque chose. Au {{XIe siècle}}, les chevaliers français portent une [[cotte de mailles]] dont le [[camail d'armure|camail]] est attenant, un casque conique à nasal, de longues [[Lance]]s (entre {{unité|2.5|m}} et {{Unité|4|m}}) et de grandes [[épée]]s dont la longueur de la lame avoisine les {{unité|70|cm}}. Les améliorations dans le [[Métallurgie|travail du fer]] permettent à l'armure de mailles de se recouvrir de plates aux endroits stratégiques au {{s-|XIV}}, et enfin d'évoluer en [[Armure (équipement)|armure de plates]] complète au {{s-|XV}}<ref>{{en}} [http://www.taoc.co.uk/content/view/23/47/ ''Knights''], The Age of Chivalry, 2006.</ref>. |

||

[[Fichier:Bataille de Bouvines gagnee par Philippe Auguste.jpg|upright=1.6|vignette|La ''[[Bataille de Bouvines]]'' (27 juillet 1214) par [[Horace Vernet]].|alt=]] |

[[Fichier:Bataille de Bouvines gagnee par Philippe Auguste.jpg|upright=1.6|vignette|La ''[[Bataille de Bouvines]]'' (27 juillet 1214) par [[Horace Vernet]].|alt=]] |

||

D'autre part, grâce aux étriers et aux selles profondes les chevaliers chargent lance à l'horizontale, ce qui leur confère avec l'inertie de leur destrier une puissance dévastatrice considérable<ref>Laurent Vissière, ''Le chevalier, un héros laborieux'' et ''[http://www.historia.presse.fr/data/thematique/90/09003001.html Historia thématique {{n°|90}} juillet 2004 : La France féodale]''</ref>. Ainsi, le bouclier qui au {{s-|XI |

D'autre part, grâce aux étriers et aux selles profondes les chevaliers chargent lance à l'horizontale, ce qui leur confère avec l'inertie de leur destrier une puissance dévastatrice considérable<ref>Laurent Vissière, ''Le chevalier, un héros laborieux'' et ''[http://www.historia.presse.fr/data/thematique/90/09003001.html Historia thématique {{n°|90}} juillet 2004 : La France féodale]''</ref>. Ainsi, le bouclier qui au {{s-|XI}} protège le cavalier de l'épaule à la cheville devient petit à petit inefficace face aux lances : sa taille se réduit, il se recouvre d'une feuille d'acier et est finalement totalement abandonné au {{s-|XV}}. Le chevalier domine les champs de bataille jusqu'au {{s-|XIV}}. Pendant les [[Croisade]]s, la [[chevalerie]] française, envoyée par les grands féodaux ou par le roi de France, constitue une grande partie de la force des [[États latins d'Orient]]. |

||

Le développement des techniques [[agriculture|culturales]] permet aux nations d'Europe de l’Ouest, dont la France, d'augmenter considérablement le rendement agricole, facilitant la croissance démographique<ref>La population française est estimée à {{ |

Le développement des techniques [[agriculture|culturales]] permet aux nations d'Europe de l’Ouest, dont la France, d'augmenter considérablement le rendement agricole, facilitant la croissance démographique<ref>La population française est estimée à {{formatnum:6000000}} vers [[850]], elle est de {{formatnum:15000000}} vers [[1300]]. Voir l'article principal : [[Démographie de la France]].</ref>. La France est le pays le plus peuplé d'Europe et peut aligner une cavalerie de premier ordre : elle va prendre l'avantage dans les conflits récurrents qui opposent [[Capétiens contre Plantagenêts|Capétiens et Plantagenêts]] entre 1159 et 1299. Ces derniers contrôlent après le mariage de [[Henri II (roi d'Angleterre)|Henri II Plantagenêt]] et [[Aliénor d'Aquitaine]] toute la moitié ouest de la France. Les Capétiens vont s'évertuer à récupérer ces territoires qu'ils rattachent au domaine royal permettant la création en France d'un État fort. Le 27 juillet 1214 La [[bataille de Bouvines]] remportée par [[Philippe II Auguste|Philippe Auguste]] contre l'alliance anglo-germanique est un bel exemple de l'efficacité de cette cavalerie et donne à la France le statut de grande puissance européenne<ref>Jean Favier, ''Dictionnaire de la France médiévale'', Paris, Fayard, 1993, {{p.|176}}</ref>. [[Louis IX]], en [[1241]], instituera la première décoration la [[Ceinture militaire]], un ornement d'une grande richesse surchargé d'or et de pierreries<ref name="FM" />. |

||

==== Une suprématie contestée ==== |

==== Une suprématie contestée ==== |

||

| Ligne 209 : | Ligne 209 : | ||

==== Vers l'armée permanente ==== |

==== Vers l'armée permanente ==== |

||

Cependant, la fortune des armes tourne de nouveau à l'avantage des Français : en 1429, après le [[Siège d'Orléans (1428)|siège d'Orléans]] et la [[bataille de Patay|victoire de Patay]], [[Jeanne d'Arc]] permet le [[Sacre des rois de France|couronnement à Reims]] de [[Charles VII de France|Charles VII]] qui lui confère un avantage moral décisif. Si l'impact sur le moral des combattants français est important, c'est surtout l'apparition des premières troupes permanentes dont le financement repose sur une fiscalité modernisée, les [[compagnie d'ordonnance|compagnies d'ordonnance]], qui assure le triomphe français. En effet, en 1445, Charles VII décide de réorganiser le corps des [[homme d'armes|hommes d'armes]]. On forme 14 [[Compagnie d'ordonnance|compagnies d'ordonnance]], composée des hommes les plus vaillants et les plus robustes. La compagnie de la Garde est la {{15e}}. Chacune de ces 15 compagnies est de 100 lances fournies et leur force totale atteint {{ |

Cependant, la fortune des armes tourne de nouveau à l'avantage des Français : en 1429, après le [[Siège d'Orléans (1428)|siège d'Orléans]] et la [[bataille de Patay|victoire de Patay]], [[Jeanne d'Arc]] permet le [[Sacre des rois de France|couronnement à Reims]] de [[Charles VII de France|Charles VII]] qui lui confère un avantage moral décisif. Si l'impact sur le moral des combattants français est important, c'est surtout l'apparition des premières troupes permanentes dont le financement repose sur une fiscalité modernisée, les [[compagnie d'ordonnance|compagnies d'ordonnance]], qui assure le triomphe français. En effet, en 1445, Charles VII décide de réorganiser le corps des [[homme d'armes|hommes d'armes]]. On forme 14 [[Compagnie d'ordonnance|compagnies d'ordonnance]], composée des hommes les plus vaillants et les plus robustes. La compagnie de la Garde est la {{15e}}. Chacune de ces 15 compagnies est de 100 lances fournies et leur force totale atteint {{formatnum:8000}} à {{unité|9000|hommes}}, non compris de nombreux volontaires qui s'y adjoignent en temps de guerre. Dès lors le ban et l'arrière-ban ne sont plus qu'une milice ordinaire, convoquée seulement lorsque la [[Maréchaussée|gendarmerie]] jointe à l'[[infanterie]] ne suffisent pas aux besoins de la guerre. En outre, Charles VII développe l'infanterie en recrutant un corps de {{unité|4000|archers}} à pied. Les chevaliers affectent de mépriser cette troupe largement formée de mercenaires étrangers comme la [[Garde écossaise (France)|garde écossaise]]. Pour relever leur prestige, Charles VII adjoint à ses gardes du corps 25 [[cranequinier]]s, soldats porteurs d'[[arbalète]]s, souvent des Anglais ou des Allemands, commandés par le [[grand-maître des arbalétriers de France]]. Lorsque l'usage des arbalètes tombe en désuétude avec la découverte de la [[Poudre à canon|poudre]], le grand-maître des arbalétriers devient le [[grand maître de l'artillerie de France]]<ref name="FM" />. |

||

{{Article détaillé|Compagnie d'ordonnance}} |

{{Article détaillé|Compagnie d'ordonnance}} |

||

| Ligne 241 : | Ligne 241 : | ||

[[Fichier:Marignan.jpg|left|vignette|La ''[[Bataille de Marignan]]'', miniature sur parchemin attribuée au [[Maître à la Ratière]], c. 1515.]] |

[[Fichier:Marignan.jpg|left|vignette|La ''[[Bataille de Marignan]]'', miniature sur parchemin attribuée au [[Maître à la Ratière]], c. 1515.]] |

||

La [[Renaissance française]] voit dans un premier temps la [[nation]] accroître son unité sous le [[Monarchie|monarque]]. La puissance des [[Noblesse|nobles]] a diminué, et le rôle militaire de ceux-ci a décliné au profit de la constitution d'une armée nationale sous l'autorité du souverain. [[Charles VIII (roi de France)|Charles VIII]] puis [[Louis XII]] engagent la France dans les [[guerres d'Italie]] pour faire valoir leurs droits héréditaires sur le [[royaume de Naples]] et sur le [[duché de Milan]]. Malgré la qualité des troupes françaises, une coalition italienne, la [[ligue de Venise]], provoque par sa supériorité numérique l'échec des revendications françaises. Par la suite, les souverains français revendiquent de nouveau des territoires en Italie mais la création de la [[Ligue catholique (Italie)|Sainte Ligue]] puis l'intervention de l'[[Espagne]] y mettent des difficultés. |

La [[Renaissance française]] voit dans un premier temps la [[nation]] accroître son unité sous le [[Monarchie|monarque]]. La puissance des [[Noblesse|nobles]] a diminué, et le rôle militaire de ceux-ci a décliné au profit de la constitution d'une armée nationale sous l'autorité du souverain. [[Charles VIII (roi de France)|Charles VIII]] puis [[Louis XII]] engagent la France dans les [[guerres d'Italie]] pour faire valoir leurs droits héréditaires sur le [[royaume de Naples]] et sur le [[duché de Milan]]. Malgré la qualité des troupes françaises, une coalition italienne, la [[ligue de Venise]], provoque par sa supériorité numérique l'échec des revendications françaises. Par la suite, les souverains français revendiquent de nouveau des territoires en Italie mais la création de la [[Ligue catholique (Italie)|Sainte Ligue]] puis l'intervention de l'[[Espagne]] y mettent des difficultés. |

||

Quand Charles, [[Monarchie catholique espagnole|roi d'Espagne]] et seigneur de [[Pays-Bas espagnols|Pays-Bas]] |

Quand Charles, [[Monarchie catholique espagnole|roi d'Espagne]] et seigneur de [[Pays-Bas espagnols|Pays-Bas]] ([[Charles Quint]]), est élu empereur du [[Saint-Empire romain germanique]] en 1519, une nouvelle menace apparaît. Le territoire français se retrouve encerclé par des pays qui sont tous contrôlés par Charles Quint. {{François Ier}} compromet ses succès initiaux par la [[Bataille de Pavie (1525)|défaite de Pavie]] en [[1525]] ; cependant, la France échappe au désastre par la fidélité de ses provinces (la [[duché de Bourgogne|Bourgogne]] refuse sa cession à l’empereur) et la solidité de ses [[Trésor royal|finances]] tandis que l'armée impériale, victorieuse mais non payée, se débande lors du [[Sac de Rome (1527)|sac de Rome]]. Le conflit reprend après la mort de Charles Quint qui a divisé son empire entre les deux branches de sa famille (les [[Habsbourg]]). |

||

Dans la seconde moitié du {{s-|XVI |

Dans la seconde moitié du {{s-|XVI}}, la France perd sa place de première puissance militaire au profit de l'Espagne qui la bat à la [[Bataille de Saint-Quentin (1557)|bataille de Saint-Quentin]] (1557). Les évolutions spirituelles du {{XVIe siècle}} provoquent les [[guerres de Religion (France)|guerres de religion]], guerres internes qui ensanglantent et affaiblissent la France. Comme les nobles mettent sur pied leurs propres armées privées, ces conflits entre [[huguenot]]s et [[Église catholique|catholiques]] mettent à mal les efforts de centralisation et l'autorité monarchique en place. Par conséquent, la France subit une éclipse temporaire sur la scène politique européenne et doit supporter l'intervention occasionnelle des puissances voisines dans ses conflits internes<ref>{{en}} [[John A. Lynn]], ''The Wars of Louis XIV''. {{ISBN|0-582-05629-2}}</ref>. |

||

==== Évolutions tactiques : les modèles français, suisse et espagnol ==== |

==== Évolutions tactiques : les modèles français, suisse et espagnol ==== |

||

| Ligne 257 : | Ligne 257 : | ||

[[Fichier:Battle of Pavia.jpg|upright=1.4|droite|vignette|Tapisserie représentant la [[Bataille de Pavie (1525)|bataille de Pavie]], par [[Bernard van Orley]].]] |

[[Fichier:Battle of Pavia.jpg|upright=1.4|droite|vignette|Tapisserie représentant la [[Bataille de Pavie (1525)|bataille de Pavie]], par [[Bernard van Orley]].]] |

||

À partir de la fin du {{s-|XV |

À partir de la fin du {{s-|XV}}, les progrès de l'artillerie révolutionnent la [[Siège (militaire)|guerre de siège]] : l'augmentation d'épaisseur des murailles ne suffit plus pour résister aux effets de l'artillerie. L'armée du roi de France forte de son expérience de la [[guerre de Cent Ans]] possède une artillerie de premier ordre qui permet à [[Charles VIII (roi de France)|Charles VIII de France]] de [[Guerres d'Italie#Première guerre d'Italie (1494-1497)|conquérir l'Italie]], où les villes tombent les unes après les autres entre 1494 et 1495. Les ingénieurs italiens inventent donc les [[Bastion|fortifications bastionnées]] : les murailles deviennent très basses, obliques et précédées d'un fossé<ref name="Assvauban">''La naissance de la fortification bastionnée'', [http://www.vauban.asso.fr/systemes.htm Association Vauban]</ref>. L'assaillant qui ne peut plus attaquer frontalement au risque de se voir décimé par des tirs de mitraille approche les fortifications par des réseaux de tranchées<ref name="Assvauban"/>. |

||

L'apparition de la poudre va modifier considérablement l'art de la guerre. Cependant dans un premier temps, l'[[artillerie]] de campagne ne condamne pas la chevalerie. Au contraire, aux batailles de [[bataille de Castillon|Castillon]] ou [[bataille de Marignan|de Marignan]], le feu permet de débander l'ennemi qui devient vulnérable aux charges de cavalerie. Les chevaux sont désormais protégés<ref>''[http://medieval.mrugala.net/Armures/Histoire%20de%20l'armure.html Histoire de l'armure]'', Fabrice Murgala.</ref>. Mais progressivement avec les progrès de l'[[arquebuse]] au début du {{XVIe siècle}}, l'infanterie [[Confédération des XIII cantons|suisse]] va imposer sa supériorité et son modèle va modifier les théories militaires de la France et de l'Espagne<ref>René Quatrefages, ''L’Organisation militaire de l’Espagne, 1492-1592'', thèse d’État soutenue à l’université de Paris-Sorbonne, 1989</ref>. |

L'apparition de la poudre va modifier considérablement l'art de la guerre. Cependant dans un premier temps, l'[[artillerie]] de campagne ne condamne pas la chevalerie. Au contraire, aux batailles de [[bataille de Castillon|Castillon]] ou [[bataille de Marignan|de Marignan]], le feu permet de débander l'ennemi qui devient vulnérable aux charges de cavalerie. Les chevaux sont désormais protégés<ref>''[http://medieval.mrugala.net/Armures/Histoire%20de%20l'armure.html Histoire de l'armure]'', Fabrice Murgala.</ref>. Mais progressivement avec les progrès de l'[[arquebuse]] au début du {{XVIe siècle}}, l'infanterie [[Confédération des XIII cantons|suisse]] va imposer sa supériorité et son modèle va modifier les théories militaires de la France et de l'Espagne<ref>René Quatrefages, ''L’Organisation militaire de l’Espagne, 1492-1592'', thèse d’État soutenue à l’université de Paris-Sorbonne, 1989</ref>. |

||

Cependant, si la France choisit de louer les services des [[Mercenaires suisses|Confédérés]] l’Espagne décide de copier le modèle suisse en l’améliorant. C’est ainsi que naît le [[tercio]]<ref>R. Quatrefages, « Exigences stratégiques et adaptation militaire : l’Espagne au début des Temps modernes » in ''Stratégique'', {{n°|1}}, 1979, {{p.|81-94}}</ref>. C’est au cours des [[guerres d'Italie]] qu’est engagé pour la première fois le tercio, groupe composite, de fantassins : [[piquier]]s, [[mousquetaire]]s et [[Arquebuse|arquebusiers]]<ref>[[René Quatrefages]], « Espagne » in André Corvisier (sous la direction de), ''Dictionnaire d’art et d’histoire militaires'', Paris, 1988, PUF, {{p.|273}}. Un régiment compte dix à douze compagnies de 250 à {{ |

Cependant, si la France choisit de louer les services des [[Mercenaires suisses|Confédérés]] l’Espagne décide de copier le modèle suisse en l’améliorant. C’est ainsi que naît le [[tercio]]<ref>R. Quatrefages, « Exigences stratégiques et adaptation militaire : l’Espagne au début des Temps modernes » in ''Stratégique'', {{n°|1}}, 1979, {{p.|81-94}}</ref>. C’est au cours des [[guerres d'Italie]] qu’est engagé pour la première fois le tercio, groupe composite, de fantassins : [[piquier]]s, [[mousquetaire]]s et [[Arquebuse|arquebusiers]]<ref>[[René Quatrefages]], « Espagne » in André Corvisier (sous la direction de), ''Dictionnaire d’art et d’histoire militaires'', Paris, 1988, PUF, {{p.|273}}. Un régiment compte dix à douze compagnies de 250 à {{nobr|300 hommes}}, répartis en dix escouades de {{nobr|25 hommes}}</ref>. À cette époque, un tercio comporte donc {{unité|3000|hommes}} environ<ref name="Pernot">François Pernot, ''Janvier 1595 : Henri IV veut couper le Camino Español en Franche-Comté'', ''[[Revue historique des armées]]'', {{n°|222}}, année 2001, [http://www.servicehistorique.sga.defense.gouv.fr/04histoire/articles/articles_rha/janvier1595henri4.htm Service historique de la Défense]. {{unité|1500|piquiers}}, {{unité|1000|mousquetaires}} et 500 arquebusiers</ref>. Les arquebusiers adoptent une tactique de tirs par rangs : les rotations de 3 à 12 rangs selon la cadence de tir souhaitée permettent un tir continu malgré la lenteur de recharge des armes de l'époque. En cas d'attaque de cavalerie les [[Arquebuse|arquebusiers]] sont couverts par les piquiers<ref name="Tercios">Les “Tercios” Espagnols de 1525 à 1704, [http://www.geocities.com/ao1617/Tactique.html Geocities]</ref>. |

||

=== Sous Henri IV et Louis XIII === |

=== Sous Henri IV et Louis XIII === |

||

| Ligne 271 : | Ligne 271 : | ||

* [[Régiment de Navarre]] ; |

* [[Régiment de Navarre]] ; |

||

* [[Régiment de Piémont]]. |

* [[Régiment de Piémont]]. |

||

En 1620, le nombre de |

En 1620, le nombre de régiments était porté à dix. Outre les 4 vieux corps initiaux un {{5e}} avait pris rang, le : |

||

* [[Régiment de Normandie]]. |

* [[Régiment de Normandie]]. |

||

5 autres régiments avaient reçu le nom de ''petits vieux''<ref name="FM" /> : |

5 autres régiments avaient reçu le nom de ''petits vieux''<ref name="FM" /> : |

||

| Ligne 285 : | Ligne 285 : | ||

L'apparition du [[mousquet]] permet de tirer sur trois lignes (debout, à genou et couché), et celle de la [[baïonnette (arme)|baïonnette]] de se passer progressivement de piquiers<ref name="Tercios"/>. C'est cette dernière organisation tactique que la France adopte au {{XVIIe siècle}}, ce qui lui permet de reprendre l'avantage sur ses adversaires comme le montre la [[bataille de Rocroi|victoire de Rocroi]] sur les tercios espagnols. |

L'apparition du [[mousquet]] permet de tirer sur trois lignes (debout, à genou et couché), et celle de la [[baïonnette (arme)|baïonnette]] de se passer progressivement de piquiers<ref name="Tercios"/>. C'est cette dernière organisation tactique que la France adopte au {{XVIIe siècle}}, ce qui lui permet de reprendre l'avantage sur ses adversaires comme le montre la [[bataille de Rocroi|victoire de Rocroi]] sur les tercios espagnols. |

||

Si la tactique militaire évolue beaucoup aux {{s2-|XVI |

Si la tactique militaire évolue beaucoup aux {{s2-|XVI|XVII}} avec une part de plus en plus importante accordée aux armes à feu ([[artillerie]], [[pistolet (arme)|pistolets]] et [[arquebuse]]s), la stratégie connaît quelques changements : ainsi, la multiplication des campagnes rapides faites de « raids-éclairs » destinés à assommer l’adversaire avant même qu’il ne réagisse. |

||

Cependant, le plus généralement, la guerre consiste pour l’attaquant à dévaster le pays ennemi, à couper les lignes de communication et de ravitaillement de l’adversaire, à mettre le [[Siège (militaire)|siège]] devant ses [[places fortes]] en attendant que ses soldats se débandent ou se rendent, faute d’avoir été nourris et payés régulièrement<ref name="Pernot"/>. |

Cependant, le plus généralement, la guerre consiste pour l’attaquant à dévaster le pays ennemi, à couper les lignes de communication et de ravitaillement de l’adversaire, à mettre le [[Siège (militaire)|siège]] devant ses [[places fortes]] en attendant que ses soldats se débandent ou se rendent, faute d’avoir été nourris et payés régulièrement<ref name="Pernot"/>. |

||

Les guerres des {{s2-|XVI |

Les guerres des {{s2-|XVI|XVII}}, et en particulier celles qui touchent la [[Franche-Comté]], ne voient donc pas de grandes batailles rangées, ou des opérations de grande ampleur à l’issue trop hasardeuse, ce sont plutôt des guerres de coups de main et des guerres de siège dans lesquelles l’artillerie, d’un côté, et l’art de la [[fortification]], de l’autre, jouent un rôle important<ref name="Pernot"/>. |

||

[[Fichier:Jacques callot, sacco e incendio di un villaggio, dalle grandi miserie della guerra, 1663.jpg|vignette|upright=1.4|Sac d'un village, gravure de la série ''[[Les Grandes Misères de la guerre]]'' de [[Jacques Callot]], 1633. Le saccage du pays est une pratique courante pendant la [[guerre de Trente Ans]] : il permet de vivre sur le pays et de couper les ressources de l'adversaire.]] |

[[Fichier:Jacques callot, sacco e incendio di un villaggio, dalle grandi miserie della guerra, 1663.jpg|vignette|upright=1.4|Sac d'un village, gravure de la série ''[[Les Grandes Misères de la guerre]]'' de [[Jacques Callot]], 1633. Le saccage du pays est une pratique courante pendant la [[guerre de Trente Ans]] : il permet de vivre sur le pays et de couper les ressources de l'adversaire.]] |

||

Cette évolution dans la forme de la guerre, évolution due en grande partie aux nouveaux moyens de combat, explique que la [[Guerres d'Italie|France et l’Espagne]] s’engagent, dès la fin du {{s-|XVI |

Cette évolution dans la forme de la guerre, évolution due en grande partie aux nouveaux moyens de combat, explique que la [[Guerres d'Italie|France et l’Espagne]] s’engagent, dès la fin du {{s-|XVI}} dans une logique de guerre totale<ref name="Pernot"/> : les campagnes ne sont pas plus épargnées que les villes et les « civils » sont tout autant concernés par le conflit que les soldats. Lorsque la soldatesque obtient le droit de « faire le gast » en rase campagne, elle ne laisse généralement qu’un pays vide et désolé : les maisons et les moissons sont brûlées, le bétail est emporté. La pratique n’est guère différente en cas de prise d’une ville : celle-ci doit s’attendre en effet à être pillée, à moins qu’elle n’ait passé, moyennant rançon, un « traité de contributions » avec l’assaillant. En effet, à la fin du {{s-|XVI}}, le « droit de la guerre » est toujours le droit du vainqueur. |

||

==== L'armée française en 1627 ==== |

==== L'armée française en 1627 ==== |

||

| Ligne 299 : | Ligne 299 : | ||

Son chef suprême, qui avait été nommé par le [[Louis XIII|Roi]], était le [[colonel général (France)|colonel général]] [[Jean-Louis de Nogaret de La Valette]], [[duc d'Epernon]]. Celui-ci nomme à toutes les charges et emplois et signait les ordonnances et entretient une compagnie, la ''[[Compagnie (militaire)#Compagnie colonelle|colonelle]]'', dans les [[Régiment des Gardes françaises|Gardes françaises]] et les 5 [[Vieux Corps]], [[Régiment Colonel-Général|Picardie]], [[Régiment de Piémont|Piémont]], [[Régiment de Champagne|Champagne]], [[Régiment de Navarre|Navarre]], [[Régiment de Normandie|Normandie]]. Cette compagnie, dépositaire de l'enseigne blanche du colonel général, est commandée par un [[lieutenant-colonel]] choisi par lui<ref name="BF3 61">Colonel Édouard Hardy de Périni, ''Batailles françaises'', vol. 3 {{p.|61}} à 72</ref>. |

Son chef suprême, qui avait été nommé par le [[Louis XIII|Roi]], était le [[colonel général (France)|colonel général]] [[Jean-Louis de Nogaret de La Valette]], [[duc d'Epernon]]. Celui-ci nomme à toutes les charges et emplois et signait les ordonnances et entretient une compagnie, la ''[[Compagnie (militaire)#Compagnie colonelle|colonelle]]'', dans les [[Régiment des Gardes françaises|Gardes françaises]] et les 5 [[Vieux Corps]], [[Régiment Colonel-Général|Picardie]], [[Régiment de Piémont|Piémont]], [[Régiment de Champagne|Champagne]], [[Régiment de Navarre|Navarre]], [[Régiment de Normandie|Normandie]]. Cette compagnie, dépositaire de l'enseigne blanche du colonel général, est commandée par un [[lieutenant-colonel]] choisi par lui<ref name="BF3 61">Colonel Édouard Hardy de Périni, ''Batailles françaises'', vol. 3 {{p.|61}} à 72</ref>. |

||

L'état-major d'un régiment, qu'il soit permanent comme les « petits vieux », [[Régiment de Chappes (1611)|Chappes]], [[Régiment de Rambures|Rambures]], [[Régiment du Bourg de l'Espinasse|Bourg l'Espinasse]], [[Régiment de Sault|Sault]], [[Régiment de Vaubécourt (régiment de Guyenne)|Vaubécourt]] et [[Régiment de Beaumont|Beaumont]], ou temporaire, comprenait un [[mestre de camp]], un [[sergent-major]] du rang de capitaine, un [[aide-major]] du rang de lieutenant, un [[prévôt de justice]] chargé de la police et de l'exécution des peines, un commissaire à la conduite pourvoyeur des vivres chef du convoi, un [[maréchal des logis]] pour la préparation et la répartition des |

L'état-major d'un régiment, qu'il soit permanent comme les « petits vieux », [[Régiment de Chappes (1611)|Chappes]], [[Régiment de Rambures|Rambures]], [[Régiment du Bourg de l'Espinasse|Bourg l'Espinasse]], [[Régiment de Sault|Sault]], [[Régiment de Vaubécourt (régiment de Guyenne)|Vaubécourt]] et [[Régiment de Beaumont|Beaumont]], ou temporaire, comprenait un [[mestre de camp]], un [[sergent-major]] du rang de capitaine, un [[aide-major]] du rang de lieutenant, un [[prévôt de justice]] chargé de la police et de l'exécution des peines, un commissaire à la conduite pourvoyeur des vivres chef du convoi, un [[maréchal des logis]] pour la préparation et la répartition des [[Cantonnement (armée)|cantonnement]]s et un [[aumônier]]. |

||

[[Fichier:Tambour régiment de Hainaut 1747 06058.JPG|vignette|upright|Tambour du [[Régiment de Hainault (1762)|régiment de Hainaut]], 1747. Dans le fracas de la bataille, le tambour rythme la marche de l'infanterie.]] |

[[Fichier:Tambour régiment de Hainaut 1747 06058.JPG|vignette|upright|Tambour du [[Régiment de Hainault (1762)|régiment de Hainaut]], 1747. Dans le fracas de la bataille, le tambour rythme la marche de l'infanterie.]] |

||

Le nombre des compagnies d'un régiment varie de 10 à 30 et leur effectif allait de {{unité|100|à=300|hommes}}. |

Le nombre des compagnies d'un régiment varie de 10 à 30 et leur effectif allait de {{unité|100|à=300|hommes}}. |

||

| Ligne 307 : | Ligne 307 : | ||

Le [[Morion (casque)|morion]] et l'armure défensive sont réservés aux caporaux, aux [[anspessade]]s et aux piquiers d'élite. Les mousquetaires ont la casaque, sorte de surtout de drap ou de buffle à manches vagues, qu'on entre par la tête, comme une chasuble, et qui abritait le fourniment et le [[mousquet]]<ref name="BF3 61"/>. |

Le [[Morion (casque)|morion]] et l'armure défensive sont réservés aux caporaux, aux [[anspessade]]s et aux piquiers d'élite. Les mousquetaires ont la casaque, sorte de surtout de drap ou de buffle à manches vagues, qu'on entre par la tête, comme une chasuble, et qui abritait le fourniment et le [[mousquet]]<ref name="BF3 61"/>. |

||

Les capitaines des Gardes françaises adoptent des casaques de couleurs différentes pour distinguer leurs compagnies, ce qui est un des premiers essais d'uniforme. L'unité de combat est toujours le bataillon, composé de {{ |

Les capitaines des Gardes françaises adoptent des casaques de couleurs différentes pour distinguer leurs compagnies, ce qui est un des premiers essais d'uniforme. L'unité de combat est toujours le bataillon, composé de {{formatnum:1000}} à {{unité|1200|combattants}} par le groupement de plusieurs compagnies. Les piquiers sont au centre, les mousquetaires aux ailes. Le ''premier front'', formé de piquiers commandés par le plus ancien capitaine, se tient à l'avant ; Le régiment forme autant de bataillons que son effectif le permet, un, deux, trois au plus. Le sergent-major prend les ordres du mestre de camp pour le choix de la position, l'ordre de bataille, les alignements, les distances et les intervalles entre les bataillons. |

||

{{Citation|Les infractions aux règles était punie des verges, et c'était la mort, à la récidive. La potence était dressée dans chaque cantonnement, les archers du prévôt de justice avaient fort à faire. En revanche, le soldat par ses services pouvait monter aux charges et offices des compagnies, de degré en degré, jusqu'à celle de capitaine, et plus avant s'il s'en rendait digne<ref name="BF3 61"/>.}} |

{{Citation|Les infractions aux règles était punie des verges, et c'était la mort, à la récidive. La potence était dressée dans chaque cantonnement, les archers du prévôt de justice avaient fort à faire. En revanche, le soldat par ses services pouvait monter aux charges et offices des compagnies, de degré en degré, jusqu'à celle de capitaine, et plus avant s'il s'en rendait digne<ref name="BF3 61"/>.}} |

||

| Ligne 318 : | Ligne 318 : | ||

**4 de Gardes du corps, |

**4 de Gardes du corps, |

||

***la [[Garde écossaise (France)|compagnie écossaise]] commandée par [[Famille de Simiane|Guillaume de Simiane]], marquis de [[Gordes]] ; |

***la [[Garde écossaise (France)|compagnie écossaise]] commandée par [[Famille de Simiane|Guillaume de Simiane]], marquis de [[Gordes]] ; |

||

***les 3 compagnies françaises, dont les capitaines étaient [[François de L'Hospital]], [[René Potier de Tresmes]] et |

***les 3 compagnies françaises, dont les capitaines étaient [[François de L'Hospital]], [[René Potier de Tresmes]] et [[Urbain de Maillé]] ; |

||

**1 compagnie de [[gendarmes de la Garde]] commandé par le capitaine [[Jean-François de La Guiche]] ; |

**1 compagnie de [[gendarmes de la Garde]] commandé par le capitaine [[Jean-François de La Guiche]] ; |

||

**1 compagnie de [[chevau-léger]]s de la Garde, commandé par le capitaine [[Maison d'Albert de Luynes#Principaux membres|Léon d'Albert, seigneur de Brantes]] ; |

**1 compagnie de [[chevau-léger]]s de la Garde, commandé par le capitaine [[Maison d'Albert de Luynes#Principaux membres|Léon d'Albert, seigneur de Brantes]] ; |

||

| Ligne 324 : | Ligne 324 : | ||

*2 - La gendarmerie de France, dont les 16 compagnies, recrutées parmi la noblesse pauvre, avaient des princes pour capitaines. Elle conservait l'armure de toutes pièces. Elle avait renoncé à la lance mais quelques hommes d'armes brandissaient encore, en 1627, un martel de fer, qui était foré en carabine. |

*2 - La gendarmerie de France, dont les 16 compagnies, recrutées parmi la noblesse pauvre, avaient des princes pour capitaines. Elle conservait l'armure de toutes pièces. Elle avait renoncé à la lance mais quelques hommes d'armes brandissaient encore, en 1627, un martel de fer, qui était foré en carabine. |

||

*3 - Les compagnies de chevau-légers, sous le commandement du colonel général de la cavalerie légère. |

*3 - Les compagnies de chevau-légers, sous le commandement du colonel général de la cavalerie légère. |

||

*4 - Les [[carabin]]s, substitués aux arquebusiers à cheval et qui, depuis le {{1er |