« Nickel » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications Balises : Modification par mobile Modification par le web mobile |

Annulation de la modification de Qmmfqjopz (d) Balise : Annulation |

||

| (47 versions intermédiaires par 29 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{voir homonymes|Nickel (homonymie)|Ni}} |

{{voir homonymes|Nickel (homonymie)|Ni}} |

||

{{Infobox Élément/Nickel}} |

{{Infobox Élément/Nickel}} |

||

Le '''nickel''' est l'[[élément chimique]] de [[numéro atomique]] 28, de symbole Ni. Le [[corps simple]] nickel est un [[métal]]. |

Le '''nickel''' est l'[[élément chimique]] de [[numéro atomique]] 28, de symbole Ni. Le [[corps simple]] nickel est un [[métal]] ; à l'[[état solide]], il est [[ferromagnétisme|ferromagnétique]]. |

||

== Propriétés atomiques == |

== Propriétés atomiques == |

||

Le nickel est un [[Éléments du bloc d|élément métal de transition du bloc d]], le plus léger du [[Éléments du groupe 10|groupe 10]]. |

Le nickel est un [[Éléments du bloc d|élément métal de transition du bloc d]], le plus léger du [[Éléments du groupe 10|{{nobr|groupe 10}}]]. |

||

L'atome de nickel possède deux [[configuration électronique|configurations électroniques]], [Ar] 3d{{exp|8}} 4s{{exp|2}} et [Ar] 3d{{exp|9}} 4s{{exp|1}}, qui sont très proches en énergie – le symbole [Ar] désigne les électrons du cœur qui ont la configuration de l'atome d'[[argon]]. Il existe un désaccord au sujet de la configuration devant être considérée comme étant de plus basse énergie<ref name=Scerri/>. Les manuels de chimie indiquent la configuration électronique du nickel comme étant [Ar] 4s{{exp|2}} 3d{{exp|8}}<ref>Housecroft C.E. et Sharpe A.G. ''Chimie inorganique'', |

L'atome de nickel possède deux [[configuration électronique|configurations électroniques]], [Ar] 3d{{exp|8}} 4s{{exp|2}} et [Ar] 3d{{exp|9}} 4s{{exp|1}}, qui sont très proches en énergie – le symbole [Ar] désigne les électrons du cœur qui ont la configuration de l'atome d'[[argon]]. Il existe un désaccord au sujet de la configuration devant être considérée comme étant de plus basse énergie<ref name=Scerri/>. Les manuels de chimie indiquent la configuration électronique du nickel comme étant [Ar] 4s{{exp|2}} 3d{{exp|8}}<ref>Housecroft C.E. et Sharpe A.G., ''Chimie inorganique'', De Boeck, 2010 {{ISBN|978-2-8041-6218-4}}, {{p.|19}}.</ref>, ou bien de façon équivalente comme étant [Ar] 3d{{exp|8}} 4s{{exp|2}}<ref>Atkins P.W., Jones L. et Laverman L., ''Principes de chimie'', {{3e}}{{éd.}} française, De Boeck, 2014 {{ISBN|978-2-8041-8731-6}}, {{p.|730}}.</ref>{{,}}<ref>Huheey J.E., Keiter E.A. et Keiter A.L., ''Chimie inorganique'', De Boeck 1996 {{ISBN|2-8041-2112-7}}, {{p.|24}}.</ref>. Ce choix est en accord avec la [[règle de Klechkowski]], qui prévoit que la {{nobr|sous-couche 4s}} sera remplie avant la 3d. Il est d'ailleurs appuyé par le fait expérimental que l'état de plus basse énergie de l'atome de nickel est un niveau de la configuration 3d{{exp|8}} 4s{{exp|2}}, à savoir le niveau 3d{{exp|8}}({{exp|3}}F) 4s{{exp|2}} {{exp|3}}F, {{nobr|''J'' {{=}} 4}}<ref name=NIST>[http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/levels_form.html NIST Atomic Spectrum Database]. Pour lire les niveaux de l'atome de nickel, taper « Ni I » à la boîte « Spectrum » et cliquer sur « Retrieve data ».</ref>. |

||

Cependant, chacune de ces deux configurations correspond à un ensemble d'états quantiques d'énergies différentes<ref name=NIST/>. Les deux ensembles des énergies se recouvrent, et l'énergie moyenne des états de la configuration [Ar] 3d{{exp|9}} 4s{{exp|1}} se trouve en fait inférieure à l'énergie moyenne des états de la configuration [Ar] 3d{{exp|8}} 4s{{exp|2}}. |

Cependant, chacune de ces deux configurations correspond à un ensemble d'états quantiques d'énergies différentes<ref name=NIST/>. Les deux ensembles des énergies se recouvrent, et l'énergie moyenne des états de la configuration [Ar] 3d{{exp|9}} 4s{{exp|1}} se trouve en fait inférieure à l'énergie moyenne des états de la configuration [Ar] 3d{{exp|8}} 4s{{exp|2}}. |

||

Pour cette raison, les publications de recherche au sujet des calculs de la structure atomique considèrent que la configuration électronique fondamentale du nickel est [Ar] 3d{{exp|9}} 4s{{exp|1}}<ref name=Scerri>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Scerri, Eric R.|titre=The periodic table|sous-titre=its story and its significance|lieu=Oxford|éditeur=[[Oxford University Press]]|année=2007|pages totales=346|isbn=978-0-19-530573-9|isbn2=0-19-530573-6|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=c18SDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}, {{p.|239–240}}.</ref>. |

Pour cette raison, les publications de recherche au sujet des calculs de la structure atomique considèrent que la configuration électronique fondamentale du nickel est [Ar] 3d{{exp|9}} 4s{{exp|1}}<ref name=Scerri>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Scerri, Eric R.|titre=The periodic table|sous-titre=its story and its significance|lieu=Oxford|éditeur=[[Oxford University Press]]|année=2007|pages totales=346|isbn=978-0-19-530573-9|isbn2=0-19-530573-6|lire en ligne=https://books.google.com/books?id=c18SDAAAQBAJ&printsec=frontcover}}, {{p.|239–240}}.</ref>. |

||

L'atome de nickel est [[paramagnétisme|paramagnétique]]. |

|||

== Généralités, découverte du corps simple et de l'élément == |

== Généralités, découverte du corps simple et de l'élément == |

||

[[Fichier:Brake shoe materials.jpg|gauche|vignette|Du nickel brillant parmi les autres éléments des matériaux des segments ou mâchoires de frein]] |

[[Fichier:Brake shoe materials.jpg|gauche|vignette|Du nickel brillant parmi les autres éléments des matériaux des segments ou mâchoires de frein.]] |

||

Le nickel est fréquemment associé au [[cobalt]] dans les dépôts miniers, il est particulièrement apprécié pour les alliages qu'il forme. Longtemps confondu avec l'[[argent]] ou le [[cuivre]], le nickel est aujourd'hui utilisé pour la confection de [[pièce de monnaie|monnaie]] et en alliage dans l'industrie. |

Le nickel est fréquemment associé au [[cobalt]] dans les dépôts miniers, il est particulièrement apprécié pour les alliages qu'il forme. Longtemps confondu avec l'[[argent]] ou le [[cuivre]], le nickel est aujourd'hui utilisé pour la confection de [[pièce de monnaie|monnaie]] et en alliage dans l'industrie. |

||

Le corps simple, métal dense blanc argenté, plus dur et plus tenace que le fer, a été isolé en [[1751]] à partir d'arséniures de nickel, dénommés de manière générique Kupfernickel en allemand, ''kopparnickel'' en suédois ou |

Le corps simple, métal dense blanc argenté, plus [[Dureté|dur]] et plus [[Fragilité|tenace]] que le fer, a été isolé en [[1751 en science|1751]] à partir d'[[Nickéline|arséniures de nickel]], dénommés de manière générique « Kupfernickel » en allemand, ''kopparnickel'' en suédois ou « nickeline » en français, par le chimiste suédois, le baron [[Axel Fredrik Cronstedt|Axel Frederik von Cronstedt]]. L'opérateur, ancien élève de [[Georg Brandt]], maître spécialiste des arséniures et découvreur de l'élément [[cobalt]], étudie des résidus verts provenant d'une mine de minerai de cobalt à Helsingland. Est-ce un dernier essai au départ d'extraire du [[cuivre]] de ce minerai verdâtre, ce « Kupfernickel » considéré autrefois comme une sorte de « cuivre du diable » puisqu'il en a l'apparence verdâtre et rejeté par les mineurs chevronnés s'ils le détectaient avant l'étape du four ? Il obtient d'abord par chauffage en présence de [[soufre]] et de [[carbonate de potassium]] de l'[[Oxyde de nickel(II)|oxyde de nickel]] avant de réduire ce dernier protoxyde de nickel en creuset brasqué avec du [[charbon actif]] pour obtenir une poudre qui une fois compactée et mise en lamelle donne un échantillon de métal blanc brillant qu'il appelle trivialement « nickel », pour signifier que cela n'était selon lui nullement du cuivre ou du moins un « faux cuivre »{{note|groupe=Note|Ce corps simple contient encore des impuretés de Co, Cu, Fe{{etc.}} Pour procéder à une purification, il fallait procéder en [[solution aqueuse]] ou avec l'acide oxalique.}}. En observant la chimie différente de ce corps simple, il découvre qu'il s'agit d'un élément chimique. |

||

[[Fichier:Nickeline Bruxelles 15 09 2013.jpg|gauche|vignette|Nickeline ou arséniure de nickel altérée superficiellement en arséniates de nickel verts et toxiques, par l'humidité de l'air]] |

|||

[[Fichier:Nickeline Bruxelles 15 09 2013.jpg|gauche|vignette|Nickeline ou arséniure de nickel altérée superficiellement en arséniates de nickel verts et toxiques, par l'humidité de l'air.]] |

|||

L'allemand ''kupfernickel'' fait aussi référence à l'action supposée des nains, génies ou gnômes maléfiques des mines, les "nickels du cuivre", sur les veines de cuivre ou de minerais de cuivre, comme d'ailleurs sur les autres veines de minéraux intéressants, par exemple riches en métaux précieux. Selon les auteurs, les nains ou nickels cachaient, subtilisaient ou rendaient invisible la bonne matière évidemment recherchée, comme ils provoquaient malicieusement des tremblements, des bruits ou résonances inquiétantes, des failles perverses où s'infiltraient de l'eau qui ennoyait les galeries ou étaient larguées des vapeurs méphitiques. La dénomination des nains vient de leur patron ou intercesseur médiéval [[Saint Nicolas de Myre|saint Nicolas]] ou sankt Nickelaas, en latin ecclésiastique ''Sanctus Nicolaus''<ref>Ces petits êtres de la croyance populaire nordique sont parfois appelés [[lutin]]s par diverses traditions paysannes qui prétendaient les apercevoir en surface, par exemple avec les traces de champignons recycleurs ou autres phénomènes (climatiques...) supposés émanés du sol. En ce sens vague, ils sont très proches des [[kobold]]s à l'origine de la dénomination du [[cobalt]]. Les jargons des mineurs germaniques semblent toutefois ne pas confondre "nickels" et "cobalts", à moins de les définir catégoriquement en "esprits malins ou petits génies malfaisant, hantant les mines et corrompant à qui-mieux̠-mieux les minerais". Même dans le folklore, chaque conte fait allusion à un être défini, le "nickel du cuivre" de tel lieu minier précis...</ref>. Au {{s|XII}}, ce saint protecteur des navigateurs, garant de l'équilibre et de la stabilité du monde naturel et des équipements de l'artifice humain, assurait, par sa dévotion et la perpétuation sous son égide des anciennes pratiques ritualisées de mineurs saxons ou germaniques, la tranquillité et la sécurité du milieu minier, comme le calme des flots marins ou fluviaux. |

|||

L'allemand ''Kupfernickel'' fait aussi référence à l'action supposée des nains, génies ou gnômes maléfiques des mines, les « nickels du cuivre », sur les veines de cuivre ou de minerais de cuivre, comme d'ailleurs sur les autres veines de minéraux intéressants, par exemple riches en métaux précieux. Selon les auteurs, les nains ou nickels cachaient, subtilisaient ou rendaient invisible la bonne matière évidemment recherchée, comme ils provoquaient malicieusement des tremblements, des bruits ou résonances inquiétantes, des failles perverses où s'infiltraient de l'eau qui ennoyait les galeries ou étaient larguées des [[Sulfure d'hydrogène#Effets sur la santé|vapeurs méphitiques]]. La dénomination des nains vient de leur patron ou intercesseur médiéval [[Saint Nicolas de Myre|saint Nicolas]] ou sankt Nickelaas, en latin ecclésiastique ''Sanctus Nicolaus''{{note|groupe=Note|Ces petits êtres de la croyance populaire nordique sont parfois appelés « [[lutin]]s » par diverses traditions paysannes qui prétendaient les apercevoir en surface, par exemple avec les traces de champignons recycleurs ou autres phénomènes (climatiques…) supposés émanés du sol. En ce sens vague, ils sont très proches des [[kobold]]s à l'origine de la dénomination du [[cobalt]]. Les jargons des mineurs germaniques semblent toutefois ne pas confondre « nickels » et « cobalts », à moins de les définir catégoriquement en « esprits malins ou petits génies malfaisant, hantant les mines et corrompant à qui-mieux̠-mieux les minerais ». Même dans le folklore, chaque conte fait allusion à un être défini, le « nickel du cuivre » de tel lieu minier précis.}}. Au {{s|XII}}, ce saint protecteur des navigateurs, garant de l'équilibre et de la stabilité du monde naturel et des équipements de l'artifice humain, assurait, par sa dévotion et la perpétuation sous son égide des anciennes pratiques ritualisées de mineurs saxons ou germaniques, la tranquillité et la sécurité du milieu minier, comme le calme des flots marins ou fluviaux. |

|||

Ces appellations proviennent en partie de l'impossibilité d'extraire le [[cuivre]] de ce qu'on croyait à l'époque être apparemment du minerai de cuivre ; on croyait que le « minerai de cuivre » avait subi un mauvais sort de petits démons. En fait, l'erreur rationnelle repose sur ce que les savants naïfs confondaient les minerais de cuivre avec les minerais de nickel, élément chimique qui était tout à fait inconnu, distinct du cuivre. |

Ces appellations proviennent en partie de l'impossibilité d'extraire le [[cuivre]] de ce qu'on croyait à l'époque être apparemment du minerai de cuivre ; on croyait que le « minerai de cuivre » avait subi un mauvais sort de petits démons. En fait, l'erreur rationnelle repose sur ce que les savants naïfs confondaient les minerais de cuivre avec les minerais de nickel, élément chimique qui était tout à fait inconnu, distinct du cuivre. |

||

Le terme ''nickel'' est attesté en français écrit vers 1765<ref>Article de l'[[Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers|Encyclopédie]].</ref>. L'adjectif ''nickélifère'', déjà attesté en 1818 mais beaucoup plus commun en 1900, qualifie une matière ou un corps contenant du nickel |

Le terme ''nickel'' est attesté en français écrit vers 1765<ref>Article de l'''[[Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers|Encyclopédie]]''.</ref>. L'adjectif ''nickélifère'', déjà attesté en 1818 mais beaucoup plus commun en 1900, qualifie une matière ou un corps contenant du nickel{{note|groupe=Note|Il sert ensuite à qualifier un gisement.}}. Le ''nickelage'' désigne avant le milieu du {{s|XIX}} l'action du verbe ''nickeler'', c'est-à-dire couvrir d'une mince couche de nickel, ainsi que le revêtement métallique de nickel protecteur, c'est-à-dire le résultat du verbe nickeler en [[galvanoplastie]]{{note|groupe=Note|Ce verbe se conjugue à l'instar du verbe appeler, ainsi je nickelle…}}. L'adjectif ''nickelé'' qualifie un métal ou un alliage recouvert d'une couche de nickel<ref>Cet adjectif est dans le ''Dictionnaire universel'' rédigé par [[Louis-Nicolas Bescherelle]], en 1845. Le verbe nickeler est cité en 1853 dans le ''Dictionnaire des arts et manufactures'' rédigé sous l'autorité de l'ingénieur et fondeur [[Charles-Pierre Lefebvre de Laboulaye|Laboulaye]] dès 1847.</ref>. En 1857, la ''nickelure'' désigne une technique particulière, à préciser, par laquelle les métaux peuvent être nickelés et de manière générale, l'art de nickeler et le travail fait par nickelage<ref>Le terme nickelure est présent dans le ''[[Journal officiel]]'', en 1875. Plus tard, à la [[Belle Époque]], apparaissent le verbe « nickeliser » et le substantif « nickelisage ».</ref>. Le chimiste [[Charles Adolphe Wurtz|Adolphe Wurtz]] popularise en 1873 l'adjectif ''nickélique'' pour qualifier certains composés de nickel{{note|groupe=Note|L'adjectif désigne ensuite communément ce qui a rapport au nickel.}}. L'alliage NiCr ou nickelchrome est mentionné dans le ''[[Grand Larousse encyclopédique]]'' en 1932. |

||

== Isotopes == |

== Isotopes == |

||

{{Article détaillé|Isotopes du nickel}} |

{{Article détaillé|Isotopes du nickel}} |

||

Le nickel possède 31 [[isotope]]s de nombre de masse variant entre 48 et 78, ainsi que sept [[isomérie nucléaire|isomères nucléaires]]. Il existe dans la nature sous la forme de cinq [[isotope stable|isotopes stables ou quasi stables]] : {{exp|58}}Ni, {{exp|60}}Ni, {{exp|61}}Ni, {{exp|62}}Ni et {{exp|64}}Ni, {{exp|58}}Ni étant le plus abondant ([[abondance naturelle]] de 68,077 %<ref>{{lien web|langue=en|url=http://education.jlab.org/itselemental/iso028.html|titre=Isotopes of the Element Nickel|série=[http://education.jlab.org/ Science education]|éditeur=[http://jlab.org/ Jefferson Lab]}}</ref>). On lui attribue une masse atomique standard de 58,6934(2) [[unité de masse atomique unifiée|u]]. |

Le nickel possède 31 [[isotope]]s de [[nombre de masse]] variant entre 48 et 78, ainsi que sept [[isomérie nucléaire|isomères nucléaires]]. Il existe dans la nature sous la forme de cinq [[isotope stable|isotopes stables ou quasi stables]] : {{exp|58}}Ni, {{exp|60}}Ni, {{exp|61}}Ni, {{exp|62}}Ni et {{exp|64}}Ni, {{exp|58}}Ni étant le plus abondant ([[abondance naturelle]] de 68,077 %<ref>{{lien web|langue=en|url=http://education.jlab.org/itselemental/iso028.html|titre=Isotopes of the Element Nickel|série=[http://education.jlab.org/ Science education]|éditeur=[http://jlab.org/ Jefferson Lab]}}.</ref>). On lui attribue une masse atomique standard de {{nobr|58,6934(2) [[unité de masse atomique unifiée|u]]}}. Vingt-six [[radioisotope]]s ont été caractérisés, le plus stable étant {{exp|59}}Ni avec une demi-vie de {{unité|76000 ans}}, suivi de {{exp|63}}Ni ({{nobr|100,1 ans}}) et de {{exp|56}}Ni ({{unité|6077 j}}). Tous les autres radioisotopes ont une demi-vie inférieure à {{unité|60 h}}, et la plupart inférieure à {{unité|30 s}}. |

||

== Occurrences de l'élément, extraction minière et purification == |

== Occurrences de l'élément, extraction minière et purification == |

||

Le nickel est le {{5e}} élément le plus abondant dans la Terre (2,4 %), mais loin derrière les quatre premiers ([[fer]] : 35 %, [[oxygène]] : 30 %, [[silicium]] : 15 %, [[magnésium]] : 13 %)<ref>{{Ouvrage| langue=en| auteur1=James Girard| titre=Principles of Environmental Chemistry| éditeur=Jones & Bartlett Learning| année=2005| pages totales=677| passage=9| isbn=978-0-7637-2471-9| lire en ligne=https://books.google.com/books?id=7vsB6dsfLkkC&pg=PA9}}.</ref>. C'est le {{24e}} dans la [[croûte terrestre]], avec un [[clarke (grandeur)|clarke]] de {{unité|75 à 80 |

Le nickel est le {{5e}} élément le plus abondant dans la Terre (2,4 %), mais loin derrière les quatre premiers ([[fer]] : 35 %, [[oxygène]] : 30 %, [[silicium]] : 15 %, [[magnésium]] : 13 %)<ref>{{Ouvrage| langue=en| auteur1=James Girard| titre=Principles of Environmental Chemistry| éditeur=Jones & Bartlett Learning| année=2005| pages totales=677| passage=9| isbn=978-0-7637-2471-9| lire en ligne=https://books.google.com/books?id=7vsB6dsfLkkC&pg=PA9}}.</ref>. C'est le {{24e}} dans la [[croûte terrestre]], avec un [[clarke (grandeur)|clarke]] de {{unité|75 à 80 g/t}} ({{unité|75-80 ppm}}) selon les estimations<ref>Alain Foucault, {{opcit}}</ref>, et le {{9e}} dans le [[manteau terrestre|manteau]] avec {{unité|1860 ppm}}<ref>{{lien web| langue=en| url=http://www.knowledgedoor.com/2/elements_handbook/element_abundances_in_the_earth_s_mantle.html| titre=Element Abundances in the Earth's Mantle| consulté le=9 juin 2019}}.</ref>. C'est en revanche un élément majeur du [[noyau terrestre|noyau]], le {{2e}} (après le fer) dans le [[noyau interne]] (environ 20 %) et le {{2e}} ou le {{3e}} dans le [[noyau externe]] (environ 5 %). |

||

Le nickel métallique existe à l'état naturel, c'est le [[nickel natif]], qui contient souvent divers autres métaux comme impuretés. Les [[météorite]]s métalliques, dites [[météorite de fer|météorites de fer]], sont constituées d'un alliage fer-nickel (comme le noyau terrestre, et c'est aussi le cas des [[astéroïde]]s de [[astéroïde de type M|type M]]. Les [[nodule polymétallique|nodules polymétalliques]] des profondeurs océaniques sont à base de [[manganèse|Mn]], Ni, [[cobalt|Co]], [[fer|Fe]], [[chrome|Cr]]{{etc.}} |

Le nickel métallique existe à l'état naturel, c'est le [[nickel natif]], qui contient souvent divers autres métaux comme impuretés. Les [[météorite]]s métalliques, dites [[météorite de fer|météorites de fer]], sont constituées d'un alliage fer-nickel (comme le noyau terrestre, et c'est aussi le cas des [[astéroïde]]s de [[astéroïde de type M|type M]]. Les [[nodule polymétallique|nodules polymétalliques]] des profondeurs océaniques sont à base de [[manganèse|Mn]], Ni, [[cobalt|Co]], [[fer|Fe]], [[chrome|Cr]]{{etc.}} |

||

[[Fichier:Garnierite in nickeliferous limonite Hydrous magnesium nickel silicate Nickel Mountain, near Riddle, Douglas County, Oregon 2908.jpg|gauche|vignette|179x179px|Garniérite enveloppé dans la limonite nickélifère, Montagne du Nickel, près de Riddle, comté Douglas, Oregon.]] |

[[Fichier:Garnierite in nickeliferous limonite Hydrous magnesium nickel silicate Nickel Mountain, near Riddle, Douglas County, Oregon 2908.jpg|gauche|vignette|179x179px|Garniérite enveloppé dans la limonite nickélifère, Montagne du Nickel, près de Riddle, comté Douglas, Oregon.]] |

||

[[Fichier:CSIRO ScienceImage 1228 Nickel Ore in Nickel Mine.jpg|vignette|Minerai de sulfures de nickel à texture de spinifex, Lunnon Shoot, Kambalda, en [[Australie-Occidentale]].]] |

[[Fichier:CSIRO ScienceImage 1228 Nickel Ore in Nickel Mine.jpg|vignette|Minerai de sulfures de nickel à texture de spinifex, Lunnon Shoot, Kambalda, en [[Australie-Occidentale]].]] |

||

Le nickel se substitue facilement au [[fer]] ou au [[magnésium]] dans divers silicates de la croûte et du manteau, en particulier ceux des roches magmatiques alcalines ou basiques, voire ultrabasiques comme les [[péridot]]s et les [[pyroxène]]s. Les [[péridotite]]s peuvent en contenir plus de {{unité|3.1|kg}} par tonne. Ainsi le nickel apparaît sous forme de silicates ou hydrosilicates, comme les variétés de [[Serpentine (minéral)|serpentine]]s comme la [[garniérite]] ou nouméite, un silicate complexe de nickel et de magnésium de formule simplifiée {{fchim|(Ni,Mg)|3|[Si|2|O|5|](OH)|4|)}} qui peut être aussi considéré comme un composant de roches détritiques ou de latérites<ref>Un nom générique ancien de ces silicates hydratés naturel de Ni, Mg et Ca est ''nickelgymnite'' ou ''gymnite nickélifère''. Autrefois les dénominations ''nouméite'' et ''garniérite'' désignaient respectivement les variétés riches ou pauvres en Ni.</ref>. Comme ces derniers assemblages à garniérite sont dénommés minerais saprolithiques, l'adjectif latéritique qualifie souvent les formations plus altérées, à base de limonites nickélifè̠res {{fchim|(Fe, Ni)O(OH). n H|2|O|}}. |

|||

Le nickel se substitue facilement au [[fer]] ou au [[magnésium]] dans divers silicates de la croûte et du manteau, en particulier ceux des roches magmatiques alcalines ou basiques, voire ultrabasiques comme les [[péridot]]s et les [[pyroxène]]s. Les [[péridotite]]s peuvent en contenir plus de {{unité|3.1 kg/t}}. Ainsi le nickel apparaît sous forme de silicates ou hydrosilicates, comme les variétés de [[Serpentine (minéral)|serpentine]]s comme la [[garniérite]] ou nouméite, un silicate complexe de nickel et de magnésium de formule simplifiée {{fchim|(Ni,Mg)|3|[Si|2|O|5|](OH)|4}} qui peut être aussi considéré comme un composant de roches détritiques ou de latérites{{note|groupe=Note|Un nom générique ancien de ces silicates hydratés naturel de Ni, Mg et Ca est ''nickelgymnite'' ou ''gymnite nickélifère''. Autrefois les dénominations ''nouméite'' et ''garniérite'' désignaient respectivement les variétés riches ou pauvres en Ni.}}. Comme ces derniers assemblages à garniérite sont dénommés minerais saprolithiques, l'adjectif latéritique qualifie souvent les formations plus altérées, à base de limonites nickélifè̠res {{fchim|(Fe, Ni)O(OH). {{mvar|n}} H|2|O}}. |

|||

On le trouve sous forme combinée au [[soufre]] dans la [[millérite]] {{fchim|NiS}}, la [[polydymite]] {{fchim|Ni|3|S|4|}}, la pyrrolite {{fchim|(Fe,Ni)S}}, la [[pentlandite]] {{fchim|(Ni,Fe)|9|S|8|}} très souvent insérées dans une matrice rocheuse à base de [[pyrrhotite]]. Il s'agit de chalcopyrite {{fchim|CuFeS|2|}} ou de pyrrhotite nickélifère des anciens auteurs. |

|||

On le trouve sous forme combinée au [[soufre]] dans la [[millérite]] NiS, la [[polydymite]] {{fchim|Ni|3|S|4}}, la pyrrolite (Fe,Ni)S, la [[pentlandite]] {{fchim|(Ni,Fe)|9|S|8}} très souvent insérées dans une matrice rocheuse à base de [[pyrrhotite]]. Il s'agit de chalcopyrite {{fchim|CuFeS|2}} ou de pyrrhotite nickélifère des anciens auteurs. |

|||

Combiné à l'[[arsenic]] ou sous forme d'arséniures ou d'arséniates, il est présent dans la [[nickéline]] ou niccolite NiAs de couleur rouge, de chloantite {{fchim|NiAs|3}}, de [[smaltite]], l'[[annabergite]] ou « nickel ocre » {{fchim|Ni|3|(AsO|4|)|2|. 8 H|2|O}}, d'[[aerugite]]{{etc.}} |

|||

Il apparaît aussi sous forme d'oxydes, de sulfates, de carbonates, de phosphates, d'antimoniures ([[breithauptite]] ou alliage {{fchim|NiSb}}), de [[phosphure de nickel|phosphures]], de sulfoarséniures ([[gersdorffite]] {{fchim|NiAsS}} ou disomose)... Tous ces minéraux sont liés à des gîtes associés à des roches magmatiques, parfois ayant constitués des filons excentrés. |

|||

Il apparaît aussi sous forme d'oxydes, de sulfates, de carbonates, de phosphates, d'antimoniures ([[breithauptite]] ou alliage NiSb), de [[phosphure de nickel|phosphures]], de sulfoarséniures ([[gersdorffite]] NiAsS ou disomose){{etc.}} Tous ces minéraux sont liés à des gîtes associés à des roches magmatiques, parfois ayant constitués des filons excentrés. |

|||

=== Minerais et extraction minière === |

=== Minerais et extraction minière === |

||

{{article détaillé|Minerai|Extraction du nickel}} |

{{article détaillé|Minerai|Extraction du nickel}} |

||

[[Fichier:Nickel Nodule obtained by Electroplating.jpg|vignette|Nodules de nickel obtenu par électrolyse.|245x245px]] |

|||

Les [[minerai]]s de nickel étaient connus en [[France]] au {{s-|XIX}} dans les [[Pyrénées]], les [[Alpes]] ou en [[Algérie]]. L'[[extraction du nickel]] est compliquée par les associations fréquentes avec Fe, Cu, Co{{etc.}} Les minerais sulfurés préalablement oxydés ou grillés étaient réduits par la vapeur d'eau. Pour purifier efficacement le nickel, il faut attendre le [[procédé Mond]] qui utilise la formation entre {{tmp|60|°C}} et {{tmp|80|°C}} du [[tétracarbonyle de nickel]] {{fchim|Ni(CO)|4|}} volatile et la pyrolyse de ce corps instable vers {{tmp|180|°C}}, laissant un dépôt de nickel métal. |

|||

Les [[minerai]]s de nickel sont connus en [[France]] au {{s-|XIX}} dans les [[Pyrénées]], les [[Alpes]] ou en [[Algérie]]. L'[[extraction du nickel]] est compliquée par les associations fréquentes avec Fe, Cu, Co{{etc.}} Les minerais sulfurés préalablement oxydés ou grillés étaient réduits par la vapeur d'eau. Pour purifier efficacement le nickel, il faut attendre le [[procédé Mond]] qui utilise la formation entre {{tmp|60|°C}} et {{tmp|80|°C}} du [[tétracarbonyle de nickel]] {{fchim|Ni(CO)|4}} volatil et la pyrolyse de ce corps instable vers {{tmp|180|°C}}, laissant un dépôt de nickel métal. |

|||

Le nickel est communément présent dans les résidus de la préparation du [[smalt]], à base de sulfoarséniures de nickel parfois dénommé [[speiss]]. Le grillage du speiss permet d'obtenir du nickel impur, qui peut être purifié après quelques étapes réitérées d' |

Le nickel est communément présent dans les résidus de la préparation du [[smalt]], à base de sulfoarséniures de nickel parfois dénommé [[speiss]]. Le grillage du speiss permet d'obtenir du nickel impur, qui peut être purifié après quelques étapes réitérées d'affinage. |

||

Le nickel ou plutôt le silicate de magnésie et de nickel préalablement décrit a longtemps constitué la principale richesse de la [[Nouvelle-Calédonie]], |

Le nickel, ou plutôt le silicate de magnésie et de nickel préalablement décrit, a longtemps constitué la principale richesse de la [[Nouvelle-Calédonie]], découverte par l'ingénieur [[Jules Garnier]] en [[1864]]. Le minerai est exploité à partir d'une teneur supérieure à 0,5 % en masse dans les {{nobr|années 1990}}. Ce territoire autonome possède environ 30 % des réserves mondiales, estimées alors à plus de {{nobr|174 millions}} de tonnes. |

||

Dans les années 1990, les autres pays producteurs |

Dans les années 1990, les autres pays producteurs sont la Russie, le Canada, l'Australie et Cuba, les États-Unis. Des gisements importants sont exploités en [[Russie]], dans la région de [[Norilsk]]. 27 % de la production mondiale de nickel proviennent de mines situées dans le [[cratère d'impact]] d'une énorme météorite dite de [[Bassin de Sudbury|Sudbury]] il y a {{nobr|1,8 milliard}} d'années<ref>[[André Brahic]], ''De feu et de glace'', éd. Odile Jacob, 2010 {{ISBN|978-2-7381-2330-5}}.</ref>. |

||

Au début du {{s-|XXI}}, le nickel est extrait de deux types de minerais : les [[latérite]]s et les [[sulfure]]s de nickel, ces derniers exploités dans de nombreux gisements dans le monde, en association avec des roches mafiques et ultramafiques. Deux principaux contextes géologiques |

Au début du {{s-|XXI}}, le nickel est extrait de deux types de minerais : les [[latérite]]s et les [[sulfure]]s de nickel, ces derniers exploités dans de nombreux gisements dans le monde, en association avec des roches mafiques et ultramafiques. Deux principaux contextes géologiques sont caractérisés : |

||

* les [[Complexe igné|complexes ignés]] lités, vastes ensembles magmatiques issus du manteau, exploité notamment dans l'Oural ([[Norilsk Nickel|Norilsk]]), le bouclier canadien ([[Grand Sudbury|Sudbury]]), et la province de Gansu en Chine (Jinchuan) ; |

|||

* le volcanisme mantellique primitif riche en magnésium de l'Archéen, ou [[komatiite]], formant des gisements par exemple en Australie ([[Kambalda]]), au Québec ([[Mine Raglan|Raglan]]) ou au Brésil. Tous ces gisements associent le nickel avec le cuivre, souvent le cobalt et les éléments du groupe du platine. Certains gisements sont associés à des niveaux de shales noirs, notamment à [[Sotkamo]] en Finlande. |

|||

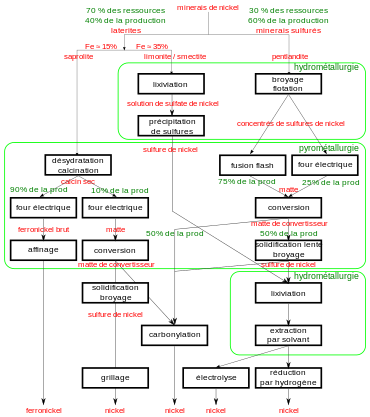

Mais bien que 70 % des [[Réserves (ressource)|réserves]] de nickel soient des minerais latéritiques, ceux-ci ne correspondent qu'à 40 % de la production mondiale. Les minerais latéritiques sont essentiellement destinés à la production de [[ferronickel]], les minerais sulfureux, par l'intermédiaire de [[Matte (métallurgie)|matte]]s, étant généralement |

Mais bien que 70 % des [[Réserves (ressource)|réserves]] de nickel soient des minerais latéritiques, ceux-ci ne correspondent qu'à 40 % de la production mondiale. Les minerais latéritiques sont essentiellement destinés à la production de [[ferronickel]], les minerais sulfureux, par l'intermédiaire de [[Matte (métallurgie)|matte]]s, étant généralement destinés à la production de nickel très pur<ref name="ExtractiveMetallurgyNickel">{{Ouvrage |langue=en |prénom1=Frank K. |nom1=Krundwell |prénom2=Michael S. |nom2=Moats |prénom3=Venkoba |nom3=Ramachandran |prénom4=Timothy G. |nom4=Robinson |prénom5=William G. |nom5=Davenport |titre=Extractive Metallurgy of Nickel, Cobalt and Platinum Group Metals |éditeur=[[Elsevier (éditeur)|Elsevier]] |année=2011 |pages totales=610 |passage=1-15 ; 27-32 |isbn=978-0-08-096809-4 |lire en ligne=https://books.google.com/books?id=yx5L85iuOicC&printsec=frontcover}}.</ref>. Le grillage des sulfures s'opère au moins entre {{tmp|500|°C}} et {{tmp|700|°C}}{{note|groupe=Note|Cette opération explique le dégagement de [[dioxyde de soufre]] {{fchim|SO|2}}.}}. Les matières fondues subissent ensuite des procédés classiques d'[[hydrométallurgie]]. |

||

Qu'ils soient latéritiques ou sulfureux, les minerais de nickel sont exploités dès que leur richesse dépasse 1,3 % de nickel<ref name=ExtractiveMetallurgyNickel/>. Cette faible teneur explique la complexité et la diversité des procédés, déterminés par la nature de la [[gangue]] du minerai, ainsi que par la qualité du nickel désiré à la fin de l'extraction. |

Qu'ils soient latéritiques ou sulfureux, les minerais de nickel sont exploités dès que leur richesse dépasse 1,3 % de nickel<ref name=ExtractiveMetallurgyNickel/>. Cette faible teneur explique la complexité et la diversité des procédés, déterminés par la nature de la [[gangue]] du minerai, ainsi que par la qualité du nickel désiré à la fin de l'extraction. |

||

[[Fichier:Nickel Nodule obtained by Electroplating.jpg|vignette|Nodules de nickel obtenu par électrolyse.|245x245px]] |

|||

== Propriétés physiques et chimiques du corps simple métal, préparation et alliages == |

== Propriétés physiques et chimiques du corps simple métal, préparation et alliages == |

||

[[Image:Nickel chunk.jpg|gauche|vignette|Bloc de nickel pur.]] |

|||

Le nickel est un métal blanc argenté, parfois légèrement grisâtre, de densité 8,9. Il existe sous deux [[Allotropie|variétés allotropiques]], le {{fchim|Ni{{ind|α}}}} hexagonale instable et le {{fchim|Ni{{ind|β}}}} cubique face centrée, variété la plus stable. |

|||

Ce corps cristallin de maille cubique est souvent déjà brillant, il possède un bel éclat brillant par polissage. Il fait partie du groupe des métaux non-ferreux<ref>{{Lien web|langue = Français|titre = Metaux non Ferreux|url = http://www.federec.org/les-nouvelles-matieres-premieres/metaux-non-ferreux|site = Fédération des entreprises du recyclage|consulté le = 23/10/2014}}</ref>. Le nickel est classé comme [[métal de transition]], c'est un corps solide assez dur, le plus dur des métaux après le [[chrome]], tenace, [[Ductilité|ductile]], [[malléabilité|malléable]], en particulier plus malléable que le cobalt. Pour le métallurgiste, les propriétés mécaniques du nickel sont voisines de celles du fer. Il se laisse laminer et étirer en fils assez fins. |

|||

[[Fichier:Nickel sheet, 1.7 grams, 1 x 2 cm..jpg|vignette|Plaquette centimétrique de nickel malléable|182x182px]] |

|||

Le nickel est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Il est [[ferromagnétique]]. |

|||

{{clr}} |

|||

=== Propriétés physiques === |

=== Propriétés physiques === |

||

[[Fichier:Nickel chunk.jpg|gauche|vignette|Bloc de nickel pur.]] |

|||

La [[maille (cristallographie)|maille]] du nickel β est [[cubique à faces centrées]] avec un [[paramètre cristallin]] de {{unité|0.352|nm}}, ce qui correspond à un [[rayon atomique]] de {{unité|0.124|nm}}. Cette structure cristalline est stable jusqu'aux pressions d'au moins {{unité|70|[[Pascal (unité)|GPa]]}}. |

|||

Le nickel est un métal blanc argenté, parfois légèrement grisâtre, de densité 8,9. Il existe sous deux [[Allotropie|variétés allotropiques]], le Ni{{ind|α}} hexagonal instable et le Ni{{ind|β}} cubique à faces centrées, variété la plus stable. |

|||

[[Fichier:NickelCoupon.jpg|vignette|Plaque-coupon de nickel|223x223px]] |

|||

Ce corps cristallin de maille cubique est souvent déjà brillant, il possède un bel éclat brillant par polissage. Il fait partie du groupe des métaux non-ferreux<ref>{{Lien web|titre = Metaux non Ferreux|url = http://www.federec.org/les-nouvelles-matieres-premieres/metaux-non-ferreux|site = Fédération des entreprises du recyclage|consulté le = 23/10/2014}}.</ref>. Le nickel est classé comme [[métal de transition]], c'est un corps solide assez dur, le plus dur des métaux après le [[chrome]], tenace, [[Ductilité|ductile]], [[malléabilité|malléable]], en particulier plus malléable que le cobalt. Pour le métallurgiste, les propriétés mécaniques du nickel sont voisines de celles du fer. Il se laisse laminer et étirer en fils assez fins. |

|||

[[Fichier:Nickel sheet, 1.7 grams, 1 x 2 cm..jpg|vignette|Plaquette centimétrique de nickel malléable.|182x182px]] |

|||

Le nickel est bon conducteur de la chaleur et de l'électricité. Il est [[Ferromagnétisme|ferromagnétique]] aux températures ordinaires{{note|groupe=Note|Il est pratiquement aussi magnétique que le fer.}}. Seuls trois autres éléments possèdent cette propriété : le [[fer]], le [[cobalt]] et le [[gadolinium]]. Sa [[température de Curie]] est de {{tmp|355|°C}}, ce qui signifie que le nickel solide est non magnétique ([[Paramagnétisme|paramagnétique]]) au-dessus de cette température<ref>{{Ouvrage|auteur1=Kittel, Charles|titre=Introduction to Solid State Physics|éditeur=[[John Wiley & Sons|Wiley]]|année=1996|passage=449|isbn=0-471-14286-7}}.</ref>. En pratique, le [[champ magnétique]] s'atténue dès {{tmp|250|°C}}.. |

|||

La [[maille (cristallographie)|maille]] du nickel β est [[cubique à faces centrées]] avec un [[paramètre cristallin]] de {{unité|0.352|nm}}, ce qui correspond à un [[rayon atomique]] de {{unité|0.124|nm}}. Cette structure cristalline est stable jusqu'aux pressions d'au moins {{nobr|70 [[Pascal (unité)|GPa]]}}. |

|||

[[Fichier:NickelCoupon.jpg|vignette|Plaque-coupon de nickel.|223x223px]] |

|||

Le nickel, comme le cobalt, est plus tenace que le fer. Sa cassure est fibreuse. Métal moins fusible que le fer, mais plus fusible que le chrome, il est facile à travailler. Sa densité apparente peut varier après écrouissage, les pièces montrant une densité apparente passant de 8,3 à 8,8. |

Le nickel, comme le cobalt, est plus tenace que le fer. Sa cassure est fibreuse. Métal moins fusible que le fer, mais plus fusible que le chrome, il est facile à travailler. Sa densité apparente peut varier après écrouissage, les pièces montrant une densité apparente passant de 8,3 à 8,8. |

||

Le corps simple est dilatable par la chaleur. La conductivité électrique est 24 % IACS, c'est-à-dire moins du quart que celle du [[cuivre]] pur. Il est fusible au-dessus de {{tmp|1452|°C}} et, très pur, bout vers {{tmp|2730|°C}}. |

Le corps simple est dilatable par la chaleur. La conductivité électrique est 24 % IACS, c'est-à-dire moins du quart que celle du [[cuivre]] pur. Il est fusible au-dessus de {{tmp|1452|°C}} et, très pur, bout vers {{tmp|2730|°C}}. |

||

Le nickel [[paramagnétique]] est [[ferromagnétisme|ferromagnétique]] aux températures ordinaires<ref>Il est pratiquement aussi magnétique que le fer.</ref>. Seuls trois autres éléments possèdent cette propriété: le [[fer]], le [[cobalt]] et le [[gadolinium]]. Sa [[température de Curie]] est de {{tmp|355|°C}}, ce qui signifie que le nickel solide est non magnétique au-dessus de cette température<ref>{{Ouvrage|auteur1=Kittel, Charles|titre=Introduction to Solid State Physics|éditeur=[[John Wiley & Sons|Wiley]]|année=1996|passage=449|isbn=0-471-14286-7}}.</ref>. En pratique, le champ magnétique s'atténue dès {{tmp|250|°C}}. |

|||

=== Propriétés chimiques, stabilité de la surface métal et nickelage === |

=== Propriétés chimiques, stabilité de la surface métal et nickelage === |

||

Le nickel est stable à l'air et à l'eau. Le nickel ne s'oxyde pas facilement à l'air humide. Le nickel ne s'oxyde pas à l'air froid, l'oxydation existe à l'air très chaud, et d'autant plus importante avec la température croissante. Un fil fin de nickel chauffé brûle dans le gaz oxygène pur. La mousse de nickel, corps poudreux très divisé à haute surface spécifique, peut s'enflammer dans l'air, une fois soumise à un point chaud ou à une étincelle. Le [[nickel de Raney]] est un corps [[pyrophorique]]. |

Le nickel est stable à l'air et à l'eau. Le nickel ne s'oxyde pas facilement à l'air humide. Le nickel ne s'oxyde pas à l'air froid, l'oxydation existe à l'air très chaud, et d'autant plus importante avec la température croissante. Un fil fin de nickel chauffé brûle dans le gaz oxygène pur. La mousse de nickel, corps poudreux très divisé à haute surface spécifique, peut s'enflammer dans l'air, une fois soumise à un point chaud ou à une étincelle. Le [[nickel de Raney]] est un corps [[pyrophorique]]. |

||

Le métal nickel pulvérulent est un super-[[Adsorption|adsorbant]] de molécules gazeuses, comme l'hydrogène ou le [[monoxyde de carbone]]. Il peut retenir et libérer facilement plus de {{unité|8|litres}} de monoxyde de carbone. Les |

Le métal nickel pulvérulent est un super-[[Adsorption|adsorbant]] de molécules gazeuses, comme l'[[Dihydrogène|hydrogène]] ou le [[monoxyde de carbone]]. Il peut retenir et libérer facilement plus de {{unité|8|litres}} de monoxyde de carbone. Les « mousses de nickel », mises au point au cours des {{nobr|années 1980}}, ont révolutionné la [[catalyse]], notamment en hydrogénation, de même que l'électrochimie. |

||

Le nickel massif est attaqué lentement par les acides non oxydants. Le nickel est facilement dissout dans l'[[acide sulfurique]] et l'[[acide chlorhydrique]] avec dégagement de gaz hydrogène. La réaction de dissolution peut être conduite dans ces acides dilués ou étendus d'eau. |

Le nickel massif est attaqué lentement par les acides non oxydants. Le nickel est facilement dissout dans l'[[acide sulfurique]] et l'[[acide chlorhydrique]] avec dégagement de gaz hydrogène. La réaction de dissolution peut être conduite dans ces acides dilués ou étendus d'eau. |

||

: |

: Ni {{ind|solide}} + 2 {{fchim|H|3|O{{exp|+}}}}{{ind|aq ions hydronium en milieu non oxydant}} + 4 {{H2O}} {{ind|eau}} → {{formule chimique|[Ni(H|2|O)|6|]{{exp|2+}}}} {{ind|cation nickel hydraté vert}} + {{H2}} {{ind|gaz}} |

||

Mis en contact avec l'[[acide nitrique]] concentré, la surface du métal devient [[passivation|passive]], au même titre que la passivité du fer |

Mis en contact avec l'[[acide nitrique]] concentré, la surface du métal devient [[passivation|passive]], au même titre que la passivité du fer{{note|groupe=Note|Même remarque pour le nickel avec l'[[eau régale]].}}. En pratique, s'il est attaqué rapidement par l'acide nitrique dilué, le métal Ni est insoluble dans les acides oxydants concentrés. De manière générale, en condition oxydante, l'attaque est lente. |

||

[[Fichier:Laboratory apparatus for reactions with fluorine gas.jpg|vignette|L'alliage monel ou à défaut le nickel est utilisé dans les montages ou appareillages de laboratoire faisant intervenir le gaz [[Difluor|fluor]] ou l'[[acide fluorhydrique]].|263x263px]] |

[[Fichier:Laboratory apparatus for reactions with fluorine gas.jpg|vignette|L'alliage monel ou à défaut le nickel est utilisé dans les montages ou appareillages de laboratoire faisant intervenir le gaz [[Difluor|fluor]] ou l'[[acide fluorhydrique]].|263x263px]] |

||

| Ligne 94 : | Ligne 100 : | ||

Le nickel est insoluble dans le solvant [[ammoniac]]. |

Le nickel est insoluble dans le solvant [[ammoniac]]. |

||

Ainsi le métal en plaque ou en revêtement de [[nickelage]] pour protéger des métaux oxydables résiste bien à la corrosion et à l'exposition durable à l'air humide, en formant une couche d'oxyde passivante ou protectrice |

Ainsi le métal en plaque ou en revêtement de [[nickelage]] pour protéger des métaux oxydables résiste bien à la corrosion et à l'exposition durable à l'air humide, en formant une couche d'oxyde passivante ou protectrice NiO. Il prend souvent une teinte blanc grisâtre. |

||

Le nickel reste le plus souvent intact en solution neutre ou alcaline, en présence d'eau de mer, ou exposé à des conditions atmosphériques clémentes. |

Le nickel reste le plus souvent intact en solution neutre ou alcaline, en présence d'eau de mer, ou exposé à des conditions atmosphériques clémentes. |

||

| Ligne 103 : | Ligne 109 : | ||

=== Préparation du corps simple, production === |

=== Préparation du corps simple, production === |

||

L'oxyde de nickel était préparé, à partir des arséniures ou sulfo-arséniures de nickel selon les techniques du laboratoire de Georg Brandt, par chauffage avec du soufre |

L'oxyde de nickel était préparé, à partir des arséniures ou sulfo-arséniures de nickel selon les techniques du laboratoire de Georg Brandt, par chauffage avec du soufre S et du carbonate de potasse {{fchim|K|2|CO|3}}, qui donne de la potasse caustique par chauffage. |

||

La récupération du [[sulfure de nickel]] était également possible. Les minerais sont traités par le pentasulfure de potassium {{fchim|K|5|S|5 |

La récupération du [[sulfure de nickel]] était également possible. Les minerais sont traités par le pentasulfure de potassium {{fchim|K|5|S|5}}, ce dernier corps étant soluble dans l'eau alors que le sulfure de nickel est insoluble. |

||

Le sulfure de nickel, qui peut aussi être un minerai sulfuré concentré, était ensuite grillé, puis traité par l'[[acide sulfurique]] selon un procédé ancien mis au point au laboratoire de [[Friedrich Wöhler]]. le soufre part sous la forme de gaz [[hydrogène sulfuré]]. Le traitement ultérieur par la potasse donnait un |

Le sulfure de nickel, qui peut aussi être un minerai sulfuré concentré, était ensuite grillé, puis traité par l'[[acide sulfurique]] selon un procédé ancien mis au point au laboratoire de [[Friedrich Wöhler]]. le soufre part sous la forme de gaz [[hydrogène sulfuré]]. Le traitement ultérieur par la potasse donnait un « oxyde de nickel hydraté » ou {{fchim|Ni(OH)|2}} vert pomme, insoluble. |

||

Au laboratoire, l'oxyde de nickel était ensuite réduit à basse température en tube de verre sous un balayage de gaz [[Dihydrogène|hydrogène]]. |

Au laboratoire, l'oxyde de nickel était ensuite réduit à basse température en tube de verre sous un balayage de gaz [[Dihydrogène|hydrogène]]. |

||

: NiO {{ind|solide}} + {{ |

: NiO {{ind|solide}} + {{H2}} {{ind|gaz}} → Ni {{ind|métal pulvérulent}} + {{H2O}} {{ind|vapeur ou liquide évaporé}} |

||

Les chimistes obtenaient une poudre pulvérulente, réactive et |

Les chimistes obtenaient une poudre pulvérulente, réactive et « pyrophorique » puisqu'elle s'enflammait à l'air, une fois mis en contact avec le gaz [[Dioxygène|oxygène]] composant minoritaire de l'[[air]]. L'industrie procédait par une réduction moins coûteuse au charbon, dans un creuset réfractaire, pour obtenir un nickel impur, la poudre métal du commerce contenant les corps simple cobalt, cuivre et fer. |

||

Pour obtenir un nickel purifié, l'oxyde de nickel était traité à l'[[acide oxalique]], et l'oxalate de nickel {{fchim|2NiO. C|4|O|6 |

Pour obtenir un nickel purifié, l'oxyde de nickel était traité à l'[[acide oxalique]], et l'oxalate de nickel {{fchim|2NiO. C|4|O|6}} obtenu chauffé au feu de forge en vase clos se décomposait en corps simple Ni et en [[dioxyde de carbone]]. Le nickel était réduit dans un creuset fermé adapté, le métal se plaçant au culot. |

||

[[image:Extraction nickel Français.svg|vignette|upright=1.7|Principales filières métallurgiques pour l'extraction du nickel.|alt=arborescence des opérations métallurgique]] |

|||

Le principal problème technique était la séparation du nickel du cobalt. Les solutions salines concentrées, préparées avec un oxyde mixte de cobalt et de nickel, étaient neutralisées par la potasse. Au mélange était ajouté en excès une solution de [[Nitrite de potassium|nitrite de potasse]], avant qu'il soit mis au repos en milieu acide, par exemple en milieu [[acide acétique]], une journée. Le nitrite double de potassium et de cobalt {{fchim|CoK(NO|2|)|3|}} avait lentement précipité, et le précipité était récupéré par filtration de la solution, après un lavage soigneux avec une solution aqueuse de [[chlorure de potassium]]. Ce corps solide récupéré permettait de fabriquer le [[jaune de cobalt]], utilisé pour la peinture à l'[[aquarelle]]. La liqueur filtrée, contant l'ion nickel, était traité à l'[[Hydroxyde de potassium|hydroxyde de potasse]] pour précipiter un "oxyde de nickel hydraté" ou [[hydroxyde de nickel]]. |

|||

[[Fichier:Extraction nickel Français.svg|vignette|upright=1.7|Principales filières métallurgiques pour l'extraction du nickel.|alt=arborescence des opérations métallurgique]] |

|||

Tous les procédés d'extraction actuels combinent encore des techniques d'[[hydrométallurgie]] et de [[pyrométallurgie]], dont l'optimisation dépend fortement de la nature du minerai traité. L'activité est éminemment [[Intensité capitalistique|capitalistique]] : une usine produisant {{unité|60000|tonnes}} par an de [[ferronickel]] à partir de [[latérite]], coûte environ {{unité|4|milliards}} de dollars (Koniambo, [[Nouvelle-Calédonie]]), soit un investissement de {{unité|70000|dollars}} par tonne de nickel produite annuellement. Or en 2010, la tonne de nickel commercialisée sous la forme de ferronickel est cotée {{unité|26000|dollars}}. Le coût de transformation du minerai en ferronickel se situe à la même époque entre {{unité|4000|et=6000|dollars}} pour une usine performante : l'amortissement du capital explique la différence entre prix de vente et coût de production<ref name=ExtractiveMetallurgyNickel/>. |

|||

Le principal problème technique était la séparation du nickel du cobalt. Les solutions salines concentrées, préparées avec un oxyde mixte de cobalt et de nickel, étaient neutralisées par la potasse. Au mélange était ajouté en excès une solution de [[Nitrite de potassium|nitrite de potasse]], avant qu'il soit mis au repos en milieu acide, par exemple en milieu [[acide acétique]], une journée. Le nitrite double de potassium et de cobalt {{fchim|CoK(NO|2|)|3}} avait lentement précipité, et le précipité était récupéré par filtration de la solution, après un lavage soigneux avec une solution aqueuse de [[chlorure de potassium]]. Ce corps solide récupéré permettait de fabriquer le [[jaune de cobalt]], utilisé pour la peinture à l'[[aquarelle]]. La liqueur filtrée, contant l'ion nickel, était traité à l'[[Hydroxyde de potassium|hydroxyde de potasse]] pour précipiter un « oxyde de nickel hydraté » ou [[hydroxyde de nickel]]. |

|||

Tous les procédés d'extraction actuels combinent encore des techniques d'[[hydrométallurgie]] et de [[pyrométallurgie]], dont l'optimisation dépend fortement de la nature du minerai traité. L'activité est éminemment [[Intensité capitalistique|capitalistique]] : une usine produisant {{unité|60000 t/an}} de [[ferronickel]] à partir de [[latérite]], coûte environ quatre milliards de dollars (Koniambo, [[Nouvelle-Calédonie]]), soit un investissement de {{unité|70000 dollars}} par tonne de nickel produite annuellement. Or en 2010, la tonne de nickel commercialisée sous la forme de ferronickel est cotée {{unité|26000 dollars}}. Le coût de transformation du minerai en ferronickel se situe à la même époque entre {{unité|4000 et 6000 dollars}} pour une usine performante : l'amortissement du capital explique la différence entre prix de vente et coût de production<ref name=ExtractiveMetallurgyNickel/>. |

|||

Le nickel peut être moulu, fondu, mis en forme par moulage. Il est aussi facilement usinable et soudable. Le nickel se soude bien au fer. Autrefois, par laminage de tôles, issues d'un montage composé d'une lame d'acier prise entre deux plaques de nickel, étaient obtenues des tôles plaquées de nickel sur les deux faces. |

Le nickel peut être moulu, fondu, mis en forme par moulage. Il est aussi facilement usinable et soudable. Le nickel se soude bien au fer. Autrefois, par laminage de tôles, issues d'un montage composé d'une lame d'acier prise entre deux plaques de nickel, étaient obtenues des tôles plaquées de nickel sur les deux faces. |

||

| Ligne 125 : | Ligne 133 : | ||

{{Catégorie détaillée|Alliage de nickel}} |

{{Catégorie détaillée|Alliage de nickel}} |

||

Le nickel peut s'allier en principe avec tous les métaux, sauf avec le [[plomb]], l'[[argent]], le [[thorium]] et les [[métaux alcalins]]. |

Le nickel peut s'allier en principe avec tous les métaux, sauf avec le [[plomb]], l'[[argent]], le [[thorium]] et les [[Métal alcalin|métaux alcalins]]. |

||

Les alliages de Ni les plus courants sont avec les métaux Fe, Mn, Cr, Co, Cu, Zn, Al{{etc.}}, et les non-métaux comme le Si{{note|groupe=Note|Dans les {{nobr|années 1980}}, les alliages les plus importants étaient avec l'acier, le cuivre et l'aluminium.}}. Le nickel renforce notamment la résistance de l'acier à la rupture et à l'attaque chimique. |

|||

Les propriétés mécaniques et thermiques des alliages fabriqués sont remarquables, notamment la résistance à l'usure sur de vastes plages de températures, des basses températures à parfois plus de {{tmp|1000|°C}}. Ce sont des matériaux non ou très peu déformables, montrant souvent une quasi-absence de dilatation, une résistance aux réactifs chimiques et à la [[corrosion atmosphérique]], une très faible usure, des propriétés physiques, comme la [[résistance électrique]], peu influencées par le paramètre [[température]]. |

|||

Le nickel est présent dans un grand nombre d'alliages, des [[Acier inoxydable|aciers inoxydables]] et [[Matériau réfractaire|réfractaires]] à fortes teneurs en chrome et nickel aux fontes de nickel tels que le [[Ni-resist]], des alliages de [[blindage magnétique]], type alliage fer-nickel ou ferro-nickels très durs, sinimax {{fchim|Ni|0,43|Fe|0,54|Si|0,03}} et [[permalloy]] aux [[aimant]]s [[Aimant AlNiCo|Alnico]], des alliages résistants à la corrosion type [[hastelloy]] (par exemple hastelloy C résistant à la corrosion ou hastelloy D à grande résistance mécanique {{fchim|Ni|0,84|Cu|0,03|Fe|0,02|Si|0,075|Mn|0,02|Co|0,015}}, parfois au molybdène) ou des nickel-chrome ou chrome-nickel à l'[[Monel|alliage Monel]] à grande résistance à l'attaque chimique, principalement à base de Ni et Cu, par exemple {{fchim|Ni|0,65|Cu|0,27|Fe|0,02|Si|0,03|Mn|0,03}} ou aux divers [[cupronickel]]s, par exemple pour les pièces de monnaie ou encore le [[nigusil]]. |

|||

Les alliages de Ni les plus courants sont avec les métaux Fe, Mn, Cr, Co, Cu, Zn, Al... et les non-métaux comme le Si<ref>Dans les années 1980, les alliages les plus importants étaient avec l'acier, le cuivre et l'aluminium. </ref>. Le nickel renforce notamment la résistance de l'acier à la rupture et à l'attaque chimique. |

|||

Le nickel est pour le physicien métallurgiste un [[Austénite|élément gammagène]], c'est-à-dire qui stabilise la phase cubique à faces centrées, et, du coup, favorise l'obtention d'une [[Martensite|structure martensitique]] sur des pièces à grosses sections, en améliorant le résultat de la [[Trempe (métallurgie)|trempe]]. |

|||

Les propriétés mécaniques et thermiques des alliages fabriqués sont remarquables, notamment la résistance à l'usure sur de vastes plages de températures, des basses-températures à parfois plus de {{tmp|1000|°C}}. Ce sont des matériaux non ou très peu déformables, montrant souvent une quasi-absence de dilatation, une résistance aux réactifs chimiques et à la [[corrosion atmosphérique]], une très faible usure, des propriétés physiques, comme la [[résistance électrique]], peu influencées par le paramètre [[température]]... |

|||

[[Fichier:Nickel steel alloy.jpg|vignette|Acier au nickel, plus résistant à la rupture, à la corrosion, aux milieux de basses températures, voire à l'attaque chimique en milieu oxydant.]] |

|||

Le nickel est présent dans un grand nombre d'alliages, des [[Acier inoxydable|aciers inoxydables]] et [[Matériau réfractaire|réfractaire]]s à fortes teneurs en chrome et nickel aux fontes de nickel tels que le [[Ni-resist]], des alliages de [[blindage magnétique]], type alliage fer-nickel ou ferro-nickels très durs, sinimax {{fchim|Ni|0.43|Fe|0.54|Si|0.03|}} et [[permalloy]] aux aimants permanents [[Alnico]], des alliages résistants à la corrosion type [[hastelloy]] (par exemple hastelloy C résistant à la corrosion ou hastelloy D à grande résistance mécanique {{fchim|Ni|0.84|Cu|0.03|Fe|0.02|Si|0.075|Mn|0.02|Co|0.015|}}, parfois au molybdène) ou des nickel-chrome ou chrome-nickel à l'[[Monel|alliage Monel]] à grande résistance à l'attaque chimique, principalement à base de Ni et Cu, par exemple {{fchim|Ni|0.65|Cu|0.27|Fe|0.02|Si|0.03|Mn|0.03|}} ou aux divers [[cupro-nickel]]s, par exemple pour les pièces de monnaies ou encore le [[nigusil]]... |

|||

Pour les aciers faiblement alliés, par exemple à base de fer associé à 1,85 % de Ni, 0,8 % de Cr, 0,7 % de Mn, 0,4 % de C, 0,25 % de Mo, le nickel accroît la résistance mécanique, améliore indéniablement les propriétés à basses températures et la résistance à la corrosion. Pour un acier inoxydable austénitique classique, comme le 18/8 (Fe avec 18 % de Cr et 8 % de Ni) ou le 18/10, les métallurgistes s'accordent sur la caractéristique de « surface inoxydable » apportée par le chrome et la résistance mécanique à l'étirement et la résistance à la corrosion, apportées par le nickel. Au niveau des surfaces, il se forme un film d'oxydes protecteurs qui peut annihiler en grande partie les conditions favorables d'oxydation. ''A contrario'', en condition réductrice, et par exemple avec la dissémination de l'ion [[chlorure]] responsable de piqûres et de crevasses, la destruction de la couche d'oxydes peut être très rapide sous diverses contraintes, libérant les possibilités d'attaques plus profondes. |

|||

La microstructure des aciers spéciaux et super-alliages, observables en partie par les [[Cristallite|sous-grains et grains]], est tributaire de la déformation à chaud de l'acier ou de l'alliage. |

La microstructure des aciers spéciaux et super-alliages, observables en partie par les [[Cristallite|sous-grains et grains]], est tributaire de la déformation à chaud de l'acier ou de l'alliage. |

||

On le retrouve dans les |

On le retrouve dans les « bronzes au nickel » à base de 45 % à 67 % de Cu, de 19 % à 41 % Zn et de 10 % à 26 % Ni, avec des chouïas de Pb entre 0 % et 2,5 %, et 0,5 % de Mn et 0,5 % Fe, les alliages « nickel-bronze-aluminium » à base de Ni, Cu, Zn et Al, le packfong {{fchim|Cu|0,5|Ni|0,25|Zn|0,25}} ou les [[maillechort]]s, à base de Cu, Zn et Ni, qui ressemblent peu ou prou au métal argent, mais aussi l'argentan, l'[[argenton]], le [[ruolz]]{{etc.}} Des bijoux de faible prix sont ainsi fabriqués en alliage de nickel dit argenté. L'alliage nickel molybdène {{fchim|Ni|0,80|Mo|0,20}} est vendu en poudre, ces alliages à partir de {{fchim|Ni|0,5|Mo|0,5}} jusqu'à {{fchim|Ni|0,875|Mo|0,125}} ont été des modèles précoces pour l'étude de l'oxydation jusqu'à {{tmp|800|°C}}<ref>Marie-Josèphe Gouillon, ''[https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00880493/document Étude de la cinétique d'oxydation de l'alliage nickel-molybdène]'' (thèse), Génie des procédés, [[École nationale supérieure des mines de Saint-Étienne]], 1974.</ref>. |

||

Les propriétés thermiques et électriques justifient les alliages dénommés : [[invar]] à |

Les propriétés thermiques et électriques justifient les alliages dénommés : [[invar]] à 64 % de Fe et 36 % de Ni, [[constantan]] ([[Résistance (composant)|résistance]] de précision) de formule {{fchim|Cu|0,54|Ni|0,44|Mn|0,01|Fe|0,005|Zn|ε|Sn|έ}}, [[kovar]], platinite, [[alumel]], [[nimonic]] NiCrTiCoAl à environ 75 % Ni, [[cunife]], [[inconel]] ou incoloy DS, NiCrSi à l'origine des [[Composé intermétallique|alliages intermétalliques]]{{etc.}} Le [[coefficient de dilatation thermique]] de l'alliage {{fchim|Fe|0,53|Ni|0,29|Co|0,28}} est proche de celui du verre soufflé, il était utilisé comme conducteur dans les ampoules d'éclairage. |

||

Les propriétés magnétiques sont recherchées, par exemple le [[ |

Les propriétés magnétiques sont recherchées, par exemple le [[mu-métal]] qui tire sa dénomination de sa [[perméabilité magnétique]], l'[[Aimant AlNiCo|Alnico]] des aimants permanents. |

||

Le [[Nichrome|nickel-chrome]] est un [[alliage]] anti-corrosion et à résistance électrique |

Le [[Nichrome|nickel-chrome]] est un [[alliage]] anti-corrosion et à résistance électrique élevée. L'alliage karma {{fchim|Ni|0,74|Cr|0,20|Cu|0,03|Fe|0,03}} est un alliage spécifique de [[jauge de déformation]]. |

||

Les techniques électrochimiques nous ont laissé d'autres alliages de Ni, comme les [[Zinc allié|zincs alliés]]. Les procédés de vaporisation |

Les techniques électrochimiques nous ont laissé d'autres alliages de Ni, comme les [[Zinc allié|zincs alliés]]. Les procédés de vaporisation thermique (formant des dépôts limités à des couches fines) ou de métallurgie des poudres (en masse plus compacte) permettent de réaliser des alliages WNi, servant de cibles de pulvérisation pour revêtements électrochrome. Les alliages NiTi, comme l'alliage [[nitinol]], sont parmi les premiers reconnus [[Alliage à mémoire de forme|à mémoire de forme]]. L'alliage nickel-phosphore NiP peut constituer un matériau en réseau ultra-léger tridimensionnel de tubes creux de masse volumique avoisinant {{unité|0.9 mg/cm3}}<ref>[http://www.hrl.com/capabilities/caps_materials.html HRL laboratories primé par le ''Record Guinness''], d'après la brève du ''Monde'' {{nobr|§ 221}} du [http://us1.campaign-archive2.com/?u=14a11848e0c2bac1583ac67a5&id=1e13085a8e&e=9d3280aeb5 SCF Info en ligne, mars, {{Numéro avec majuscule|5}}].</ref>. |

||

== Chimie du nickel, corps composés et complexes à base de |

== Chimie du nickel, corps composés et complexes à base de nickel == |

||

Le nickel est moins réactif que le [[fer]] et le [[cobalt]], surtout vis à̠ vis des acides et de l'oxygène |

Le nickel est moins réactif que le [[fer]] et le [[cobalt]], surtout vis à̠ vis des acides et de l'oxygène{{note|groupe=Note|En dépit de leur réactivité décroissante, Fe, Co et Ni sont assez semblables d'un point de vue chimique. Le nickel, le palladium et le platine appartiennent au « groupe du nickel », le Pd et le Pt sont nettement moins réactifs que le nickel. Les trois métaux principaux du groupe sont des catalyseurs importants et forment un grand nombre de [[Complexe de coordination|complexes de coordination]].}}. |

||

À noter la valence 0 du [[Complexe (chimie)|complexe]] {{fchim|K|4|[Ni(CN)|4|]}} et du composé volatil [[tétracarbonyle de nickel]] {{fchim|Ni(CO)|4}}{{note|groupe=Note|La réaction réversible, pivot du [[procédé Mond]] qui permet de récupérer et/ou purifier le nickel, est la suivante : |

|||

: Ni {{ind|solide cristal}} + CO {{ind|gaz oxyde de carbone, réactif entre {{tmp|60|°C}} et {{tmp|80|°C}}}} → {{fchim|Ni(CO)|4 |

: Ni {{ind|solide cristal}} + 4 CO {{ind|gaz oxyde de carbone, réactif entre {{tmp|60|°C}} et {{tmp|80|°C}}}} → {{fchim|Ni(CO)|4}} {{ind|gaz qui se décompose vers {{tmp|180|°C}}}}. |

||

}}. |

|||

</ref>. |

|||

[[Fichier:Nickel(III) oxide powder.jpg|vignette|Poudre d'oxyde de nickel III|203x203px|gauche]] |

[[Fichier:Nickel(III) oxide powder.jpg|vignette|Poudre d'oxyde de nickel III.|203x203px|gauche]] |

||

Son nombre d'oxydation le plus commun est II, il atteste d'un caractère ionique<ref>Le nickel divalent est commun et stable, ce qui explique la vaste des composés de Ni(II). L'ion cobalt {{chem|Co{{exp|3+}}}} libre est très oxydant, sauf dans certains complexes stable. L'ion ferrique {{chem|fe{{exp|3+}}}} est un oxydant courant, plus modéré.</ref>. |

|||

Son [[nombre d'oxydation]] le plus commun est II, il atteste d'un caractère ionique{{note|groupe=Note|Le nickel [[divalent]] est commun et stable, ce qui explique le nombre élevé des composés de Ni(II). L'ion cobalt {{formule chimique|Co{{exp|3+}}}} libre est très oxydant, sauf dans certains complexes stables. L'[[ion ferrique]] {{formule chimique|Fe{{exp|3+}}}} est un oxydant courant, plus modéré.}}. |

|||

Il existe encore les degrés d'oxydation -II, -I, I, III, IV. Le [[degré d'oxydation]] III caractérisé par de nombreux complexes avec des ligands donneur pour la liaison σ-comme les familles des [[thiol]]s et des [[phosphine]]s, est minoritaire, tout comme le degré I, présent dans les alliages avec le sodium, les complexes tétraédriques bien stabilisé, et les enzymes à fonction d'hydrogénation (hydrogénases) et le IV, surtout communément préparé sous forme d'oxyde par les électrochimistes spécialisés dans les cathodes. Plus rares encore sont les degrés d'oxydation -II, -I.[[Fichier:Color of various Ni(II) complexes in aqueous solution.jpg|vignette|306x306px|La chimie colorée de l'ion Ni(II) en solutions aqueuses. De gauche à droite, complexe hexaammonié {{chem|[Ni(NH|3|)|6]|{{exp|2+}}}}, éthylène diaminé {{chem|[Ni([[Éthylènediamine|C{{ind|2}}H{{ind|4}}(NH{{ind|2}}){{ind|2}}]] ]|{{exp|2+}}}}, tétrachloré {{chem|[NiCl|4|]|{{exp|2-}}}} et cations hexahydratés {{chem|[Ni(H|2|O)|6|]|{{exp|2+}}}}.]] |

|||

Il existe les [[Nombre d'oxydation|degrés d'oxydation]] -II, -I, I, III, IV. Le degré d'{{nobr|oxydation III}}, caractérisé par de nombreux complexes avec des [[Ligand (chimie)|ligands]] donneurs pour la {{lnobr|liaison σ}}, comme les familles des [[thiol]]s et des [[phosphine]]s, est minoritaire, tout comme le {{nobr|degré I}}, présent dans les alliages avec le sodium, les complexes tétraédriques bien stabilisés, et les enzymes à fonction d'hydrogénation ([[hydrogénase]]s) et le IV, surtout communément préparé sous forme d'oxyde par les [[Électrochimie|électrochimistes]] spécialisés dans les [[cathode]]s. Plus rares encore sont les degrés d'{{nobr|oxydation -II}}, -I. |

|||

Les sels de nickel sont souvent isomorphes de ceux du fer. Il existe une vaste gamme de sels doubles, diversement hydratés, avec les métaux alcalins et le cation [[ammonium]]. Ainsi {{fchim|NiSO|4|.(NH|4|)|2|SO|4|. 6 H|2|O }}... Ils sont très souvent isomorphes des sels doubles où le nickel(II) est remplacé par l'ion fer, cobalt, magnésium... ions métalliques divalents. |

|||

[[Fichier:Color of various Ni(II) complexes in aqueous solution.jpg|vignette|La chimie colorée de l'ion Ni(II) en solutions aqueuses. De gauche à droite, complexe hexaammonié {{formule chimique|[Ni(NH|3|)|6|]{{exp|2+}}}}, [[Éthylènediamine|éthylène diaminé]] {{formule chimique|[Ni([[Éthylènediamine|NH{{ind|2}}CH{{ind|2}}CH{{ind|2}}NH{{ind|2}}]])]{{exp|2+}}}}, tétrachloré {{formule chimique|[NiCl|4|]{{exp|2−}}}} et cations hexa[[Hydrate|hydratés]] {{formule chimique|[Ni(H|2|O)|6|]{{exp|2+}}}}.]] |

|||

Un grand nombre de sel de nickel divalent, une fois dissous dans l'eau, a la couleur vert-pomme de l'ion hydraté {{chem|[Ni(H|2|O)|6|]|{{exp|2+}}}}, tout comme les cristaux hydratés de différents sels de nickel. Anhydres, ils sont plutôt jaune ou à nuance de vert plus faible. La couleur dépend toutefois de l'anion, à la fois de son électronégativité et de sa polarisabilité, ainsi {{fchim|NiBr|2|}} est jaune alors que {{fchim|NiI|2|}} est noir. Dissous dans l'[[ammoniaque]], la coloration des solutions est bleue ou violette, grâce aux ions complexes du nickel ammoniacal {{fchim|[Ni(NH|3|)|n|]{{exp|2+}}}}. |

|||

Les sels de nickel sont souvent isomorphes de ceux du fer. Il existe une vaste gamme de sels doubles, diversement hydratés, avec les métaux alcalins et le cation [[ammonium]]. Ainsi {{fchim|NiSO|4|.(NH|4|)|2|SO|4|. 6 H|2|O}}… Ils sont très souvent isomorphes des sels doubles où le nickel(II) est remplacé par l'ion fer, cobalt, magnésium{{etc.}}, ions métalliques divalents. |

|||

Un grand nombre de sel de nickel divalent, une fois dissous dans l'eau, a la couleur vert-pomme de l'ion hydraté {{formule chimique|[Ni(H|2|O)|6|]{{exp|2+}}}}, tout comme les cristaux hydratés de différents sels de nickel. Anhydres, ils sont plutôt jaune ou à nuance de vert plus faible. La couleur dépend toutefois de l'anion, à la fois de son électronégativité et de sa polarisabilité, ainsi {{fchim|NiBr|2}} est jaune alors que {{fchim|NiI|2}} est noir. Dissous dans l'[[ammoniaque]], la coloration des solutions est bleue ou violette, grâce aux ions complexes du nickel ammoniacal {{fchim|[Ni(NH|3|)|{{mvar|n}}|]{{exp|2+}}}}. |

|||

La chimie du nickel est marquée par les complexes colorés de Ni(II) avec des configurations électroniques suivant la théorie des ligands ou champ de coordination. Leurs structures peuvent être selon l'hybridation : |

La chimie du nickel est marquée par les complexes colorés de Ni(II) avec des configurations électroniques suivant la théorie des ligands ou champ de coordination. Leurs structures peuvent être selon l'hybridation : |

||

* dsp{{exp|2}} en plan-carré, à comportement diamagnétique et le plus souvent rouge, brun, jaune, par exemple {{ |

* dsp{{exp|2}} en plan-carré, à comportement [[Diamagnétisme|diamagnétique]] et le plus souvent rouge, brun, jaune, par exemple {{formule chimique|[Ni(CN)|4|]{{exp|2−}}}} ; |

||

* sp{{exp|3}} tétraédrique, paramagnétique, le plus souvent bleu ou vert, par exemple {{ |

* sp{{exp|3}} tétraédrique, [[Paramagnétisme|paramagnétique]], le plus souvent bleu ou vert, par exemple {{formule chimique|[Ni(Cl)|4|]{{exp|2−}}}} ; |

||

* sp{{exp|3}}d{{exp|2}} octaédrique, par exemple {{ |

* sp{{exp|3}}d{{exp|2}} octaédrique, par exemple {{formule chimique|[Ni(H|2|O)|6|]{{exp|2+}}}} ou {{fchim|[Ni(NH|3|)|6|]{{exp|2+}}}}. |

||

Les complexes de Ni(II) sont difficilement oxydables en complexes de Ni(III), au contraire des ions et complexes de cobalt et de fer |

Les complexes de Ni(II) sont difficilement oxydables en complexes de Ni(III), au contraire des ions et complexes de cobalt et de fer{{note|groupe=Note|{{formule chimique|[Fe{{exp|II}}(CN)|6|]{{exp|4−}}}} peut être oxydé facilement en {{formule chimique|[Fe{{exp|III}}(CN)|6|]{{exp|3−}}}}.}}. Les complexes de Ni(II) peuvent être facilement réduits en Ni(I) voire en Ni(0). Ainsi le complexe cyanuré {{formule chimique|[Ni(CN)|4|]{{exp|2−}}}} peut être réduit en {{formule chimique|[Ni(CN)|3|]{{exp|2−}}}}, voire en {{formule chimique|[Ni(CN)|4|]{{exp|4−}}}}. |

||

Le cyanure de nickel qui cristallise dans un mélange ammoniac-benzène laisse un cyanure de nickel ammino-benzénique. Tout se passe comme si les molécules de benzène, sans être |

Le cyanure de nickel qui cristallise dans un mélange ammoniac-benzène laisse un cyanure de nickel ammino-benzénique. Tout se passe comme si les molécules de benzène, sans être liées, étaient captées dans les mailles du réseau cristallin formé. Ces complexes sont nommés « [[clathrate]]s ». |

||

L'ion nickel, comme l'ion vanadium, se retrouve aussi piégé dans les structures [[Chimie supramoléculaire| |

L'ion nickel, comme l'ion vanadium, se retrouve aussi piégé dans les structures [[Chimie supramoléculaire|supramoléculaires]] de type [[porphyrine]], par exemple au sein des fractions lourdes de [[pétrole brut]]. |

||

Il est possible de fabriquer de la |

Il est possible de fabriquer de la « fonte au nickel » ou du « métal carburé ». |

||

: Ni {{ind|solide cristal}} + C{{ind|charbon de bois après chauffage}} → {{fchim|Ni|1-x|C| |

: Ni {{ind|solide cristal}} + C{{ind|charbon de bois après chauffage}} → {{fchim|Ni|1-{{mvar|x}}|C|{{mvar|x}}}} {{ind|« fonte au nickel » avec {{mvar|x}} fraction de plusieurs pourcents}} |

||

L'oxyde de nickel était réduit directement dans un creuset brasqué au feu de forge. |

L'oxyde de nickel était réduit directement dans un creuset brasqué au feu de forge. |

||

: NiO {{ind|solide cristal}} + C{{ind|charbon de bois après chauffage}} → |

: NiO {{ind|solide cristal}} + C{{ind|charbon de bois après chauffage}} → NiC {{ind|« métal nickel carburé fondu »}} + CO{{ind|gaz}} |

||

Le nickel réagit à chaud avec les corps oxydants, comme le gaz [[Dioxygène|oxygène]] ou les [[halogène]]s, comme le [[Dichlore|chlore]]. |

|||

[[Fichier:Nickel(II)-hydroxid.jpg|vignette|redresse=.5|Précipité d'hydroxyde de nickel II.]] |

|||

Le nickel est [[chalcophile]] et arsénophile. Il réagit facilement avec le [[soufre]] et l'[[arsenic]]. |

|||

Le nickel réagit à chaud avec les corps oxydants, comme le gaz [[Dioxygène|oxygène]] ou les [[halogène]]s, comme le [[Dichlore|chlore]].[[Fichier:Nickel(II)-hydroxid.jpg|vignette|248x248px|Précipité d'hydroxyde de nickel II]]Le nickel est [[chalcophile]] et arsénophile. Il réagit facilement avec le [[soufre]] et l'[[arsenic]]. |

|||

=== Principaux composés === |

=== Principaux composés === |

||

Parmi les principaux composés, |

Parmi les principaux composés, on peut citer : |

||

* Oxydes de nickel et oxydes mixtes |

* Oxydes de nickel et oxydes mixtes |

||

: |

: Protoxyde ou [[Oxyde de nickel(II)|monoxyde de nickel(II)]] NiO |

||

: [[Oxyde de nickel(III)| |

: [[Oxyde de nickel(III)|Sesquioxyde de nickel]] {{fchim|Ni|2|O|3}} non basique et instable à la chaleur |

||

: |

: Oxyde magnétique {{fchim|Ni|3|O|4}} |

||

: [[Oxyde de nickel(IV)| |

: [[Oxyde de nickel(IV)|Dioxyde de nickel]] {{fchim|NiO|2}} |

||

: [[Ferrite (céramique ferromagnétique)| |

: [[Ferrite (céramique ferromagnétique)|Ferrites]] au nickel {{fchim|Ni|1-{{mvar|x}}|Zn|{{mvar|x}}|Fe|2|O|4}} |

||

* Oxyhydroxydes de nickel |

* Oxyhydroxydes de nickel |

||

: [[Oxyhydroxyde de nickel]] |

: [[Oxyhydroxyde de nickel]] NiOOH |

||

: Autres |

: Autres oxyhydroxydes de Ni(III) {{fchim|Ni|2|O|3|. {{mvar|n}} H|2|O}} |

||

: Autres |

: Autres oxyhydroxydes de Ni(IV) {{fchim|NiO|2|. {{mvar|n}} H|2|O}} des batteries d'Edison |

||

* Hydroxydes de nickel |

* Hydroxydes de nickel |

||

: [[Hydroxyde de nickel(II)| |

: [[Hydroxyde de nickel(II)|Hydroxyde de nickel]] {{fchim|Ni(OH)|2}} |

||

: |

: Hydroxyde de nickel hydraté {{fchim|Ni(OH)|2|. {{frac|1|4}} H|2|O}} |

||

: Hydroxyde de nickel III {{fchim|Ni |

: Hydroxyde de nickel III {{fchim|Ni(OH)|3}} |

||

* Fluorures de nickel |

* Fluorures de nickel |

||

: [[Fluorure de nickel(II)|Fluorure de nickel]] {{fchim| |

: [[Fluorure de nickel(II)|Fluorure de nickel]] {{fchim|NiF|2}} |

||

: [[ |

: [[Hexafluoronickélate(IV) de potassium]] {{fchim|K|2|[NiF|6|]}} instable |

||

[[Fichier:Anhydrous Nickel(II)-chloride.jpg|vignette|Chlorure de nickel|165x165px]] |

|||

[[Fichier:Anhydrous Nickel(II)-chloride.jpg|vignette|Chlorure de nickel.|165x165px]] |

|||

* Chlorures de nickel |

* Chlorures de nickel |

||

: [[Chlorure de nickel(II)|Chlorure de nickel divalent]] {{fchim| |

: [[Chlorure de nickel(II)|Chlorure de nickel divalent]] {{fchim|NiCl|2}} jaune |

||

: Hexahydrate de chlorure de nickel {{fchim| |

: Hexahydrate de chlorure de nickel {{fchim|NiCl|2|. 6 H|2|O}} aux cristaux vert-émeraude |

||

[[Fichier:Nickel(II)-chloride-hexahydrate-sample.jpg|vignette|Hexahydrate de chlorure de nickel|164x164px]] |

|||

[[Fichier:Nickel(II)-chloride-hexahydrate-sample.jpg|vignette|Hexahydrate de chlorure de nickel.|164x164px]] |

|||

: chlorure de nickel hexa-ammonié {{fchim|Ni||Cl|2|. 6 NH|3|}} |

|||

: Ammonio-chlorure de nickel {{fchim|Ni||Cl|2|. NH|4|Cl. 6 H|2|O }} |

|||

: Chlorure de nickel hexa-ammonié {{fchim|NiCl|2|. 6 NH|3}} |

|||

: Ammonio-chlorure de nickel {{fchim|NiCl|2|. NH|4|Cl. 6 H|2|O}} |

|||

* Bromures de nickel |

* Bromures de nickel |

||

: {{fchim| |

: {{fchim|NiBr|2}}, corps brun-jaune déliquescent |

||

: {{fchim| |

: {{fchim|NiBr|2|. 3 H|2|O}} |

||

: {{fchim| |

: {{fchim|NiBr|2|. 6 NH|3}}, poudre violette |

||

[[Fichier:Nickel hexammine bromide.jpg|vignette|Bromure de nickel(II) hexammonié |158x158px]] |

|||

[[Fichier:Nickel hexammine bromide.jpg|vignette|Bromure de nickel(II) hexammonié.|158x158px]] |

|||

: bromoplatinate de nickel {{fchim|NiPtBr|6|. 6 H|2|O}} |

|||

: Bromoplatinate de nickel {{fchim|NiPtBr|6|. 6 H|2|O}} |

|||

* Iodures de nickel |

* Iodures de nickel |

||

: [[Iodure de nickel(II)| |

: [[Iodure de nickel(II)|Iodure de nickel]] {{fchim|NiI|2}} noir |

||

* Antimoniures de nickel |

* Antimoniures de nickel |

||

: {{ |

: NiSb{{note|groupe=Note|''Magnetic dependent resistor'' (MDR).}} |

||

* Sulfures de nickel |

* Sulfures de nickel |

||

: [[Sulfure de nickel]] |

: [[Sulfure de nickel]] NiS noir |

||

: |

: Sous-sulfure de nickel {{fchim|Ni|3|S|2}} |

||

: |

: Sulfure de fer et de nickel |

||

* Arséniures de nickel |

* Arséniures de nickel |

||

: |

: NiAs ou [[nickéline]] |

||

: [[Nickelskuttérudite|Nickel-skuttérudite]], [[cristal]] de formule chimique (Ni,Co) As 2 à 3 |

: [[Nickelskuttérudite|Nickel-skuttérudite]], [[cristal]] de formule chimique (Ni,Co) As 2 à 3{{note|groupe=Note|Espèce découverte en 1845, classe chimique des sulfures.}} |

||

[[Fichier:Nickel sulfate hydrate.jpg|vignette|Sulfate de nickel hexahydraté|149x149px]] |

|||

[[Fichier:Nickel sulfate hydrate.jpg|vignette|Sulfate de nickel hexahydraté.|149x149px]] |

|||

* Sulfo-antimoniures de Ni |

|||

* Sulfo-arséniures de Ni |

|||

* Sulfo-antimoniures de nickel |

|||

* Sulfo-arséniures de nickel |

|||

* Sulfates de nickel |

* Sulfates de nickel |

||

[[Fichier:Nickel(II) nitrate.jpg|vignette|Cristaux de nitrate de nickel|139x139px]] |

|||

[[Fichier:Nickel(II) nitrate.jpg|vignette|Cristaux de nitrate de nickel.|139x139px]] |

|||

: [[Sulfate de nickel(II)|Sulfate de nickel]] |

: [[Sulfate de nickel(II)|Sulfate de nickel]] |

||

: |

: Sulfate de nickel hydraté |

||

: |

: Sulfate double de nickel et d'ammonium hexahydraté {{fchim|NiSO|4|(NH|4|)|2|SO|4|. 6 H|2|O}} |

||

: [[Nickel-boussingaultite]], minéral de formule chimique (NH4){{ind|2}} (Ni,Mg) (SO{{ind|4}}){{ind|2}}, 6 H{{ind|2}}O |

: [[Nickel-boussingaultite]], minéral de formule chimique (NH4){{ind|2}} (Ni,Mg) (SO{{ind|4}}){{ind|2}}, 6 H{{ind|2}}O{{note|groupe=Note|Classe chimique : sulfates, espèce découverte en 1976.}} |

||

* Urano-sulfates de nickel |

* Urano-sulfates de nickel |

||

: [[Nickel-zippeite]], minéral de formule chimique Ni{{ind|2}}(UO{{ind|2}}){{ind|6}}(SO{{ind|4}}){{ind|3}}(OH){{ind|10}},16 H{{ind|2}}O |

: [[Nickel-zippeite]], minéral de formule chimique Ni{{ind|2}}(UO{{ind|2}}){{ind|6}}(SO{{ind|4}}){{ind|3}}(OH){{ind|10}},16 H{{ind|2}}O{{note|groupe=Note|Espèce minérale découverte en 1976, classe chimique : sulfates.}} |

||

* Carbonates de nickel |

* Carbonates de nickel |

||

[[Fichier:Basic-nickel(II)-carbonate.jpg|vignette|129x129px|Carbonate de nickel basique]] |

|||