« Libéralisme » : différence entre les versions

Le rapport avec l'article ? Mais il est évident si on lit la phrase qui précède la source et si on étudie les penseurs libéraux du xviii ème siècle à nos jours. Balises : Révocation manuelle Révoqué Éditeur visuel Modification par mobile Modification par le web mobile |

m Renommage de la catégorie Catégorie:Philosophie du XXe siècle en Catégorie:Philosophie au XXe siècle : titre plus correct |

||

| (46 versions intermédiaires par 27 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

| ⚫ | |||

{{redirect homophones|Libéraux|Libero}} |

{{redirect homophones|Libéraux|Libero}} |

||

{{à sourcer|date=décembre 2022}} |

{{à sourcer|date=décembre 2022}} |

||

| ⚫ | |||

[[Fichier:Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg|vignette|''[[La Liberté guidant le peuple]]'' d'[[Eugène Delacroix]] (1830).]] |

[[Fichier:Eugène Delacroix - La liberté guidant le peuple.jpg|vignette|''[[La Liberté guidant le peuple]]'' d'[[Eugène Delacroix]] (1830).]] |

||

Le '''libéralisme''' est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, subjectifs ([[isonomie]], [[liberté]], [[sécurité]], [[propriété]] |

Le '''libéralisme''' est un courant de pensée qui prône la défense des droits individuels, subjectifs ([[isonomie]], [[liberté]], [[sécurité]], [[propriété]]), dans la lignée de [[John Locke]], au nom d'une vision fondée sur l'[[individu]] et la coopération volontaire entre les [[Homo sapiens|humains]]. [[Emmanuel Kant]] ajoutera à cette définition, que la plus haute valeur observée dans un [[état de droit]], c'est la [[dignité]] de la [[Personnalisme|personne humaine]] ; cette dernière ayant le potentiel d'être [[Autonomie|autonome]], d'être libre d'agir et de choisir ses propres fins et c'est cette conception [[Spiritualisme (philosophie)|spiritualiste]] et [[Idéalisme (philosophie)|idéaliste]] du libéralisme ([[Dualisme (philosophie de l'esprit)|dualisme]] ou [[idéalisme absolu]]) qui prévaudra en [[Europe]]<ref>{{Chapitre|auteur=Bertrand Binoche|titre chapitre=La faute à Helvétius ou le matérialisme après coup|titre ouvrage=Lumière, matérialisme, morale : Autour de Diderot|éditeur=Éditions de la Sorbonne|collection=La philosophie à l’œuvre|date=2022-03-29|isbn=979-10-351-0739-0|lire en ligne=http://books.openedition.org/psorbonne/96682|consulté le=2023-12-03|passage=173–184}}.</ref>. Le libéralisme tel que défini par [[John Locke|Locke]] est plus [[Empirisme|empiriste]], tandis que le libéralisme de [[Emmanuel Kant|Kant]] est plus [[Idéalisme (philosophie)|idéaliste]] ([[Éthique déontologique|déontologie]], discipline de la volonté)<ref>{{Lien web |titre=Dignité (A) - L’encyclopédie philosophique |url=https://encyclo-philo.fr/item/109 |site=encyclo-philo.fr |consulté le=}}</ref>. Ainsi, la pensée libérale repose sur le principe de la [[responsabilité morale]], de l'[[Universalisme (philosophie)|universalisme]] des [[Lumières (philosophie)|Lumières]], du [[libre arbitre]] et s'oppose aux doctrines [[Matérialisme|matérialistes]] ([[marxisme]], [[utilitarisme]], [[hédonisme]], [[réductionnisme]], [[scientisme]], [[biologisme]], [[Post-humanisme|posthumanisme]]…) et [[Planisme|planistes]]<ref>{{Lien web |titre=Le Socialisme - L. von Mises |url=http://herve.dequengo.free.fr/Mises/LS/LS_III_1_5.htm |site=herve.dequengo.free.fr |consulté le=}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |langue=fr|titre=Matérialisme ou spiritualisme ? |url=https://www.infoimmo.ch/articles/chronique-luc-ferry-materialisme-spiritualisme/ |site=Information Immobilière |date=2019-09-17 |consulté le=}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |titre=Spiritualisme. |url=https://www.cosmovisions.com/Spiritualisme.htm |site=cosmovisions.com |consulté le=}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |auteur=Laurence Loeffel |titre=Aux sources de l'éducation laïque et libérale : spiritualisme et libéralisme en France au xixe siècle |url=https://www.cairn.info/revue-les-sciences-de-l-education-pour-l-ere-nouvelle-2008-2-page-25.htm |site=Cairn |date=2008}}</ref>. |

||

Les libéraux estiment que les êtres humains, êtres [[Rationalisme|rationnels]], [[Perfection|perfectibles]] et [[Liberté|libres]], possèdent des [[Libertés fondamentales|droits fondamentaux]] qu'aucun pouvoir n'a le droit de violer. En conséquence, les libéraux veulent limiter les obligations sociales imposées par le [[Pouvoir politique|pouvoir]] et plus généralement le système social au profit du libre choix de chaque individu. Le libéralisme repose sur un précepte moral qui s'oppose à l'assujettissement, d'où découlent une philosophie et une organisation de la vie en société permettant à chaque individu de jouir d'un maximum de liberté, notamment en matière économique. De fait, si les libéraux ne sont pas [[Relativisme moral|moralement relativistes]], la [[Responsabilité pénale des personnes morales|répression]] leur semble préférable à la [[prévention]] dans le traitement du [[crime]], et ce, en dehors de tout calcul utilitaire et d'intérêt ; la moralité suppose la dignité humaine, donc la liberté reste la règle ([[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]], ''[[Principes de la philosophie du droit]]'', §100-104). Pour les libéraux, la dichotomie entre « [[libéralisme économique]] » et « [[libéralisme politique]] » est artificielle, elle permet de définir plus précisément ce qu’est la liberté appliquée à des domaines différents. |

Les libéraux estiment que les êtres humains, êtres [[Rationalisme|rationnels]], [[Perfection|perfectibles]] et [[Liberté|libres]], possèdent des [[Libertés fondamentales|droits fondamentaux]] qu'aucun pouvoir n'a le droit de violer. En conséquence, les libéraux veulent limiter les obligations sociales imposées par le [[Pouvoir politique|pouvoir]] et plus généralement le système social au profit du libre choix de chaque individu. Le libéralisme repose sur un précepte moral qui s'oppose à l'assujettissement, d'où découlent une philosophie et une organisation de la vie en société permettant à chaque individu de jouir d'un maximum de liberté, notamment en matière économique. De fait, si les libéraux ne sont pas [[Relativisme moral|moralement relativistes]], la [[Responsabilité pénale des personnes morales|répression]] leur semble préférable à la [[prévention]] dans le traitement du [[crime]], et ce, en dehors de tout calcul utilitaire et d'intérêt ; la moralité suppose la dignité humaine, donc la liberté reste la règle ([[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]], ''[[Principes de la philosophie du droit]]'', §100-104). Pour les libéraux, la dichotomie entre « [[libéralisme économique]] » et « [[libéralisme politique]] » est artificielle, elle permet de définir plus précisément ce qu’est la liberté appliquée à des domaines différents. |

||

| Ligne 20 : | Ligne 20 : | ||

== Concepts centraux == |

== Concepts centraux == |

||

=== Origine et usage moderne du terme === |

=== Origine et usage moderne du terme === |

||

[[Fichier:Liberty-statue-from-below.jpg|vignette|La [[statue de la Liberté]] à New York.]] |

[[Fichier:Liberty-statue-from-below.jpg|vignette|La [[statue de la Liberté]] à New York.]] |

||

L'adjectif ''libéral'' existait avant le [[néologisme]] ''libéralisme''. Le terme libéral désignait auparavant notamment les ''arts libéraux''. Le néologisme ''libéralisme'' est forgé par un parti des [[Cortes de Cadix|libéraux au Parlement en Espagne en 1812]]<ref>Cf. Alain Laurent, ''La Philosophie libérale''</ref>. Le mot libéralisme fait dans la langue française son apparition au début du {{s-|XIX}}<ref>{{Ouvrage |

L'adjectif ''libéral'' existait avant le [[néologisme]] ''libéralisme''. Le terme libéral désignait auparavant notamment les ''arts libéraux''. Le néologisme ''libéralisme'' est forgé par un parti des [[Cortes de Cadix|libéraux au Parlement en Espagne en 1812]]<ref>Cf. Alain Laurent, ''La Philosophie libérale''</ref>. Le mot libéralisme fait dans la langue française son apparition au début du {{s-|XIX}}<ref>{{Ouvrage|prénom1=Jean-Jacques |nom1=Raynal |titre=Histoire des grands courants de la pensée politique |éditeur=Hachette supérieur |date=2007-01-01 |passage={{2e}} partie, page 1 |isbn=978-2-01-145870-4 |oclc=493573374 |lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=CUL3ny1JvFAC&pg=PT84&dq=Histoire+des+grands+courants+de+la+pens%C3%A9e+politique+lib%C3%A9ralisme+1818}}.</ref>. On le trouve sous la plume de [[Maine de Biran]] dès 1818<ref name="définition">[http://www.larousse.fr/encyclopedie/nom-commun-nom/lib%C3%A9ralisme/65750#329968 La définition du libéralisme] sur le site internet du dictionnaire Larousse</ref> qui le définit comme {{citation|une doctrine favorable au développement des libertés}}<ref name="définition" />. Le mot entre en 1823 dans le ''Dictionnaire universel de la langue française'' ou dans le lexique de [[Pierre-Claude-Victor Boiste]]. |

||

Aux États-Unis et en Europe, on considère que les libéraux défendent des idées [[Progressisme|progressistes]] : la démocratie, le droit et le marché vont pacifier les mœurs et améliorer les sociétés humaines. Les libéraux sont, avec les [[Socialisme|socialistes]], des héritiers des [[Lumières (philosophie)|Lumières]] et partagent leur [[Utopie|optimisme anthropologique]] ; cela les place à la gauche ou au centre de l'échiquier politique |

Aux États-Unis et en Europe, on considère que les libéraux défendent des idées [[Progressisme|progressistes]] : la démocratie, le droit et le marché vont pacifier les mœurs et améliorer les sociétés humaines. Les libéraux sont, avec les [[Socialisme|socialistes]], des héritiers des [[Lumières (philosophie)|Lumières]] et partagent leur [[Utopie|optimisme anthropologique]] ; cela les place à la gauche ou au centre de l'échiquier politique<ref>{{Lien web |langue=fr |titre="Le combat pour les Lumières n'est pas fini ! " |url=https://www.lhistoire.fr/le-combat-pour-les-lumières-nest-pas-fini |site=lhistoire.fr |consulté le=}}</ref>. La liberté étant considérée comme synonyme de [[Égalité devant la loi|l'égalité de droit]], les libéraux mettent alors l'accent sur la liberté de mœurs et les [[droit civil|droits civils]]. En économie notamment, le qualificatif « libéral » sert à désigner une personne favorable à la liberté d'entreprendre, à la protection de la propriété et à la limitation du poids de l'État. Les personnes qualifiées de [[Néolibéralisme|néolibéraux]] sont en fait des [[École néoclassique|néoclassiques]], dont les représentants les plus célèbres sont notamment [[Milton Friedman|Friedman]]. |

||

=== Concept de droits naturels, fondement du libéralisme === |

=== Concept de droits naturels, fondement du libéralisme === |

||

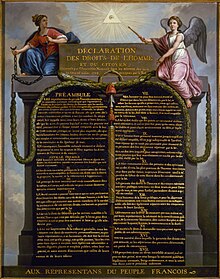

[[Fichier:Declaration of Human Rights.jpg|vignette|[[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]], interprétée comme un rappel du [[droit naturel]].]] |

[[Fichier:Declaration of Human Rights.jpg|vignette|[[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]], interprétée comme un rappel du [[droit naturel]].]] |

||

Le fondement de la pensée libérale repose sur le droit et en particulier sur le droit naturel. Selon cette théorie, chaque être humain est seul maître de lui-même et possède des [[Droit naturel|droits fondamentaux et inaliénables]] qui découlent de sa simple existence et sont inhérents à la nature humaine, indépendamment des structures sociales dans lesquelles il est inséré. Ces droits sont le droit à la [[liberté]] d'expression, la liberté de circulation, le droit à la [[propriété]] privée, la liberté de réunion ou de choisir son métier. Du droit à la vie découlent le droit de légitime défense contre toute agression, le droit à la [[sûreté]] et le droit de résistance à l’oppression. Il existe une conception [[Philosophie antique|classique]] du [[droit naturel]], défendue par les [[Libéral-conservatisme|libéraux-conservateurs]] et reposant sur la liberté [[Distinction entre liberté positive et liberté négative|positive]]<ref>{{Lien web|langue=fr |

Le fondement de la pensée libérale repose sur le droit et en particulier sur le droit naturel. Selon cette théorie, chaque être humain est seul maître de lui-même et possède des [[Droit naturel|droits fondamentaux et inaliénables]] qui découlent de sa simple existence et sont inhérents à la nature humaine, indépendamment des structures sociales dans lesquelles il est inséré. Ces droits sont le droit à la [[liberté]] d'expression, la liberté de circulation, le droit à la [[propriété]] privée, la liberté de réunion ou de choisir son métier. Du droit à la vie découlent le droit de légitime défense contre toute agression, le droit à la [[sûreté]] et le droit de résistance à l’oppression. Il existe une conception [[Philosophie antique|classique]] du [[droit naturel]], défendue par les [[Libéral-conservatisme|libéraux-conservateurs]] et reposant sur la liberté [[Distinction entre liberté positive et liberté négative|positive]]<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Quatre conceptions du droit naturel (1)|url=https://www.contrepoints.org/2014/04/09/162198-quatre-conceptions-du-droit-naturel-1|site=Contrepoints|date=2014-04-09}}</ref>. |

||

La définition de la liberté individuelle est celle de l'article 4 de la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789]] : |

La définition de la liberté individuelle est celle de l'article 4 de la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789]] : |

||

{{Citation bloc|La [[liberté]] consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits.}} |

|||

Certains philosophes des [[Lumières (philosophie)|Lumières]] lui préfèrent la définition suivante : |

Certains philosophes des [[Lumières (philosophie)|Lumières]] lui préfèrent la définition suivante : |

||

{{Citation bloc|La liberté est l'autorisation de n'obéir à aucune autre loi extérieure que celles auxquelles j'ai pu donner mon assentiment.|[[Emmanuel Kant|Kant]], note de la {{2e|section}} de ''[[Vers la paix perpétuelle]]''}} |

|||

La liberté se traduit par le droit pour chacun d'agir comme il le décide afin de poursuivre ses objectifs propres par ses moyens propres, d'échanger, de s’associer et de contracter librement, de s'exprimer librement et de choisir librement ses sources d’information. |

La liberté se traduit par le droit pour chacun d'agir comme il le décide afin de poursuivre ses objectifs propres par ses moyens propres, d'échanger, de s’associer et de contracter librement, de s'exprimer librement et de choisir librement ses sources d’information. |

||

| Ligne 43 : | Ligne 41 : | ||

Le droit de propriété est le droit pour chaque individu de disposer à sa guise du fruit de son activité et des richesses qu'il a créées ou acquises de façon légitime, ainsi que de s’approprier toute chose (par exemple l’espace qu’il occupe ou l’air qu’il respire) qui n'est pas déjà la propriété d'un autre individu. Ces droits ont un caractère universel. Ils sont applicables à tous les êtres humains, à tout moment et en tout lieu, ce qui fonde l’[[Égalité devant la loi|égalité en droit]]. |

Le droit de propriété est le droit pour chaque individu de disposer à sa guise du fruit de son activité et des richesses qu'il a créées ou acquises de façon légitime, ainsi que de s’approprier toute chose (par exemple l’espace qu’il occupe ou l’air qu’il respire) qui n'est pas déjà la propriété d'un autre individu. Ces droits ont un caractère universel. Ils sont applicables à tous les êtres humains, à tout moment et en tout lieu, ce qui fonde l’[[Égalité devant la loi|égalité en droit]]. |

||

Un droit naturel se distingue d'un [[droit positif]] en ce que son exercice ne suppose rien quant à l’action d’autres personnes et qu'il ne découle pas d'une définition législative. {{Citation|Personnalité, Liberté, Propriété [ |

Un droit naturel se distingue d'un [[droit positif]] en ce que son exercice ne suppose rien quant à l’action d’autres personnes et qu'il ne découle pas d'une définition législative. {{Citation|Personnalité, Liberté, Propriété […] sont antérieures et supérieures à toute législation humaine.}} ([[Frédéric Bastiat|Bastiat]]) |

||

La thèse libérale et [[Modernité|moderne]] des [[Droit naturel|droits naturels]] est largement développée par [[John Locke]], puis surtout par [[Emmanuel Kant|Immanuel Kant]]. De cette théorie est issue la conception moderne des droits de l'homme qui a fourni historiquement une partie de la justification idéologique de la [[ |

La thèse libérale et [[Modernité|moderne]] des [[Droit naturel|droits naturels]] est largement développée par [[John Locke]], puis surtout par [[Emmanuel Kant|Immanuel Kant]]. De cette théorie est issue la conception moderne des droits de l'homme qui a fourni historiquement une partie de la justification idéologique de la [[révolution américaine]] et de la [[Révolution française]]. |

||

Cependant, la théorie des droits naturels a été vigoureusement contestée par [[Jeremy Bentham]] et [[John Stuart Mill]]. Selon ces deux auteurs, les principes du libéralisme ne |

Cependant, la théorie des droits naturels a été vigoureusement contestée par [[Jeremy Bentham]] et [[John Stuart Mill]]. Selon ces deux auteurs, les principes du libéralisme ne ressortent pas au respect de droits naturels dont [[Jeremy Bentham|Bentham]] et [[John Stuart Mill|Mill]] nient par ailleurs l'existence, mais à la contribution de la liberté à notre bonheur. Dans la logique [[utilitarisme|utilitariste]], dont les thèses défendues sont [[Matérialisme|matérialistes]], une société heureuse est une société libre où chacun vit comme il l'entend tant que cela ne nuit pas à autrui ([[Jeremy Bentham|Bentham]], [[Cesare Beccaria|Beccaria]], [[Claude-Adrien Helvétius|Helvetius]]…) ; toutefois, la liberté humaine est considérée comme un moyen en vue de poursuivre une fin supérieure : le bonheur collectif et matériel. C'est le ''principe de non-nuisance'' développé par J.S. Mill dans son ''[[De la liberté]]''. L'utilitariste pense donc que les sociétés libérales sont celles qui maximisent notre bonheur. |

||

On voit dès lors où se situe la différence entre l'école libérale des droits naturels dont [[Emmanuel Kant|Kant]] est un des représentants les plus marquants, et le libéralisme utilitariste. [[Utilitarisme|L'utilitarisme]] admettra par exemple le sacrifice de certains au bonheur du plus grand nombre tandis que le libéralisme d'obédience kantienne (la [[Éthique déontologique|déontologie]]) tiendra la dignité humaine pour sacrée puisque le respect absolu de la personne humaine est exigée par la [[Critique de la raison pure|raison pure]]. La question se pose alors de savoir si une [[démocratie libérale]] a le droit d'enrôler ses citoyens lorsqu'elle est en danger. Faute d'envisager des cas tels que la guerre, la théorie libérale des droits naturels s'interdit de penser le rôle de l'État (dont la version extrême libertarienne conteste du reste la légitimité) dans les relations internationales. |

On voit dès lors où se situe la différence entre l'école libérale des droits naturels dont [[Emmanuel Kant|Kant]] est un des représentants les plus marquants, et le libéralisme utilitariste. [[Utilitarisme|L'utilitarisme]] admettra par exemple le sacrifice de certains au bonheur du plus grand nombre tandis que le libéralisme d'obédience kantienne (la [[Éthique déontologique|déontologie]]) tiendra la dignité humaine pour sacrée puisque le respect absolu de la personne humaine est exigée par la [[Critique de la raison pure|raison pure]]. La question se pose alors de savoir si une [[démocratie libérale]] a le droit d'enrôler ses citoyens lorsqu'elle est en danger. Faute d'envisager des cas tels que la guerre, la théorie libérale des droits naturels s'interdit de penser le rôle de l'État (dont la version extrême libertarienne conteste du reste la légitimité) dans les relations internationales. |

||

| Ligne 58 : | Ligne 56 : | ||

Réciproquement, ces droits impliquent des obligations qui forment le noyau d'une morale personnelle et exigeante ([[Emmanuel Kant|Kant]], ''[[Critique de la raison pratique]]''). Ils impliquent, au nom de la dignité humaine, l’interdiction de toute agression contre l’intégrité de la personne, du [[meurtre]], du vol et de l’[[esclavage]] sous toutes leurs formes, et de toute forme de [[dictature]]. Ils commandent la tolérance à l'égard des idées, des croyances et des actes d'autrui. |

Réciproquement, ces droits impliquent des obligations qui forment le noyau d'une morale personnelle et exigeante ([[Emmanuel Kant|Kant]], ''[[Critique de la raison pratique]]''). Ils impliquent, au nom de la dignité humaine, l’interdiction de toute agression contre l’intégrité de la personne, du [[meurtre]], du vol et de l’[[esclavage]] sous toutes leurs formes, et de toute forme de [[dictature]]. Ils commandent la tolérance à l'égard des idées, des croyances et des actes d'autrui. |

||

À part cela, le libéralisme ne prescrit aucun comportement particulier au niveau individuel. Il considère que les [[religion]]s sont hors de son domaine. De manière plus générale, il se borne à interdire, sauf cas de force majeure, l’usage de la contrainte en matière religieuse, politique et économique. La notion de [[responsabilité]], inséparable de la liberté et de la propriété, suppose que chaque personne doit supporter les conséquences de ses actions, bonnes ou mauvaises, en son âme et conscience. La conscience morale est justement la condition de la liberté et de perfectibilité humaine : si la morale était [[Relativisme moral|relative]] ou [[Scepticisme moral|inexistante]], alors autrui pourrait légitimement se rendre maître de nos actions, nous imposer ses vues et donc, restreindre notre liberté (un peu comme le ferait un parent envers son enfant). C'est aussi une composante de la sûreté d'autrui. |

À part cela, le libéralisme ne prescrit aucun comportement particulier au niveau individuel. Il considère que les [[religion]]s sont hors de son domaine. De manière plus générale, il se borne à interdire, sauf cas de force majeure, l’usage de la contrainte en matière religieuse, politique et économique. La notion de [[responsabilité]], inséparable de la liberté et de la propriété, suppose que chaque personne doit supporter les conséquences de ses actions, bonnes ou mauvaises, en son âme et conscience. La conscience morale est justement la condition de la liberté et de perfectibilité humaine : si la morale était [[Relativisme moral|relative]] ou [[Scepticisme moral|inexistante]], alors autrui pourrait légitimement se rendre maître de nos actions, nous imposer ses vues et donc, restreindre notre liberté (un peu comme le ferait un parent envers son enfant). C'est aussi une composante de la sûreté d'autrui. |

||

La notion de liberté est liée à celle d'[[Égalité devant la loi|égalité en droit]] : la liberté des autres implique de leur reconnaître les mêmes droits que ceux qu'on s'accorde. Pour les libéraux, tous les êtres humains doivent être traités comme des égaux quelles que soient leurs différences. |

La notion de liberté est liée à celle d'[[Égalité devant la loi|égalité en droit]] : la liberté des autres implique de leur reconnaître les mêmes droits que ceux qu'on s'accorde. Pour les libéraux, tous les êtres humains doivent être traités comme des égaux quelles que soient leurs différences. |

||

| Ligne 67 : | Ligne 65 : | ||

Le [[droit positif]] se distingue du [[droit naturel]]. Il est l'ensemble des règles et normes législatives établies par les êtres humains<ref>G.W.F.Hegel dit dans son introduction des ''Principes de la philosophie du Droit'', que ce qui manque aux juristes classiques c'est cette volonté de faire du droit une science répondant aux exigences de la raison et de la logique.</ref>. Or, selon la théorie libérale du droit naturel, le droit positif doit s'appuyer sur les principes du droit naturel. Cela signifie que les lois doivent respecter les droits fondamentaux et naturels des individus. |

Le [[droit positif]] se distingue du [[droit naturel]]. Il est l'ensemble des règles et normes législatives établies par les êtres humains<ref>G.W.F.Hegel dit dans son introduction des ''Principes de la philosophie du Droit'', que ce qui manque aux juristes classiques c'est cette volonté de faire du droit une science répondant aux exigences de la raison et de la logique.</ref>. Or, selon la théorie libérale du droit naturel, le droit positif doit s'appuyer sur les principes du droit naturel. Cela signifie que les lois doivent respecter les droits fondamentaux et naturels des individus. |

||

[[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] explique que le [[droit naturel]] est abstrait. Il s'agit dès lors, de donner une réalité matérielle au [[droit]]<ref>{{Ouvrage |nom1=Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831. |titre=Principes de la philosophie du droit, ou, droit naturel et science de l'etat en abrégé |éditeur=[[Librairie philosophique J. Vrin]] |année=1989 |isbn=2-7116-0360-1 |isbn2=9782711603602 |oclc=802452138 |

[[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]] explique que le [[droit naturel]] est abstrait. Il s'agit dès lors, de donner une réalité matérielle au [[droit]]<ref>{{Ouvrage |nom1=Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, 1770-1831. |titre=Principes de la philosophie du droit, ou, droit naturel et science de l'etat en abrégé |éditeur=[[Librairie philosophique J. Vrin]] |année=1989 |isbn=2-7116-0360-1 |isbn2=9782711603602 |oclc=802452138}}.</ref>. |

||

Les [[Positivisme|positivistes]] rejettent cependant cette conception libérale des droits fondamentaux. |

Les [[Positivisme|positivistes]] rejettent cependant cette conception libérale des droits fondamentaux. |

||

Les [[Libéralisme classique |libéraux classiques]] se méfient de l'[[État]] et font davantage confiance aux [[corps intermédiaires]]<ref>{{Ouvrage |nom1=Gojat, Georges. |titre=Les Corps intermédiaires et la décentralisation dans l'œuvre de Tocqueville |sous-titre = Georges Gojat ... |éditeur = |date = 1952 |

Les [[Libéralisme classique |libéraux classiques]] se méfient de l'[[État]] et font davantage confiance aux [[corps intermédiaires]]<ref>{{Ouvrage |nom1=Gojat, Georges. |titre=Les Corps intermédiaires et la décentralisation dans l'œuvre de Tocqueville |sous-titre = Georges Gojat ... |éditeur = |date = 1952 |isbn= |oclc= 459458460}}</ref>. |

||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

| Ligne 79 : | Ligne 77 : | ||

[[Leo Strauss]] considère que le libéralisme moderne tire ses racines de la pensée philosophique antique<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Le libéralisme antique et moderne |url=https://www.puf.com/content/Le_lib%C3%A9ralisme_antique_et_moderne |site=www.puf.com |consulté le=2020-06-17}}</ref>. [[Socrate]] est le premier à formuler officiellement des idées libérales<ref>{{Lien web |titre=PLATON : la république - livre I |url=http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep1.htm |site=remacle.org}}.</ref>. |

[[Leo Strauss]] considère que le libéralisme moderne tire ses racines de la pensée philosophique antique<ref>{{Lien web |langue=fr |titre=Le libéralisme antique et moderne |url=https://www.puf.com/content/Le_lib%C3%A9ralisme_antique_et_moderne |site=www.puf.com |consulté le=2020-06-17}}</ref>. [[Socrate]] est le premier à formuler officiellement des idées libérales<ref>{{Lien web |titre=PLATON : la république - livre I |url=http://remacle.org/bloodwolf/philosophes/platon/rep1.htm |site=remacle.org}}.</ref>. |

||

La [[scolastique]] de l'[[École de Salamanque]] préfigure le libéralisme ({{s-|XVI}})<ref>{{Lien web |nom1=Malbranque |prénom1=Benoit |titre=CDM 2014 - Espagne - L’importance historique de l’école de Salamanque |url=http://www.institutcoppet.org/2014/06/13/cdm-2014-espagne-limportance-historique-de-lecole-de-salamanque |site=Institut Coppet |date=2014-06-13 |consulté le=2017-05-19}}.</ref> faisant obligation morale au souverain de respecter les droits fondamentaux de chaque être humain<ref>{{Article |auteur1=Jean-Baptiste Noe |

La [[scolastique]] de l'[[École de Salamanque]] préfigure le libéralisme ({{s-|XVI}})<ref>{{Lien web |nom1=Malbranque |prénom1=Benoit |titre=CDM 2014 - Espagne - L’importance historique de l’école de Salamanque |url=http://www.institutcoppet.org/2014/06/13/cdm-2014-espagne-limportance-historique-de-lecole-de-salamanque |site=Institut Coppet |date=2014-06-13 |consulté le=2017-05-19}}.</ref> faisant obligation morale au souverain de respecter les droits fondamentaux de chaque être humain<ref>{{Article |auteur1=Jean-Baptiste Noe|titre=L’école de Salamanque irrigue le libéralisme |périodique=L'Opinion |date=2015-12-09 |lire en ligne=https://www.lopinion.fr/edition/autres/l-ecole-salamanque-irrigue-liberalisme-92546 |consulté le=2017-05-19}}.</ref> au motif de sa nature de créature de Dieu, douée de raison<ref>{{Lien web |auteur1=Johnathan Razorback |titre=L'École de Salamanque ou les origines thomistes des droits naturels |url=http://oratio-obscura.blogspot.fr/2016/02/lecole-de-salamanque-ou-les-origines.html |site=oratio-obscura.blogspot.fr |consulté le=2017-05-19}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage |langue=fr |auteur1=Yannick Lécuyer (1974-...) |prénom1=Yannick |nom1=Lécuyer |titre=Régimes des libertés et droits fondamentaux : les points clés : juridique, historique, politique et idéologique de chaque liberté et droit : sources et protection |lieu=Issy-les-Moulineaux |éditeur=Gualino-Lextenso |année= |pages totales=48 |passage=6 |isbn=978-2-297-06093-6 |oclc=962062118 |lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=4xtlDQAAQBAJ&pg=PA6&dq=%C3%A9cole+de+salamanque+dieu}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage |prénom1=Jean-François |nom1=Akandji-Kombé |titre=L'Homme dans la Société Internationale |sous-titre=Mélanges en hommage au Professeur Paul Tavernier |éditeur=Primento |date=2013-08-13 |pages totales=1664 |isbn=978-2-8027-3927-2 |lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=AX3WBAAAQBAJ&pg=PT79&dq=%C3%A9cole+salamanque+dieu |consulté le=2017-05-19}}.</ref>, ou plus anciennement par les chartes médiévales (telles la ''[[Magna Carta]]'') introduisant des droits fondamentaux dont le respect est exigé du souverain, ou encore par certains pans de la philosophie [[Thomisme|thomiste]], eux-mêmes précédés par le principe de justice naturelle d'[[Aristote]]. |

||

Dès le {{s-|XVI}}, les philosophes de l'[[école de Salamanque]] reformulent la notion de [[droit naturel]] héritée d’[[Aristote]], des [[stoïcisme|stoïciens]], de [[Cicéron]]<ref>[[Cicéron]]<!--{{off-topic}}--> : {{citation|Il existe une loi vraie, c'est la droite raison, conforme à la nature, répandue dans tous les êtres, toujours d'accord avec elle-même, non sujette à périr, qui nous rappelle impérieusement à remplir notre fonction, nous interdit la fraude et nous en détourne. [ |

Dès le {{s-|XVI}}, les philosophes de l'[[école de Salamanque]] reformulent la notion de [[droit naturel]] héritée d’[[Aristote]], des [[stoïcisme|stoïciens]], de [[Cicéron]]<ref>[[Cicéron]]<!--{{off-topic}}--> : {{citation|Il existe une loi vraie, c'est la droite raison, conforme à la nature, répandue dans tous les êtres, toujours d'accord avec elle-même, non sujette à périr, qui nous rappelle impérieusement à remplir notre fonction, nous interdit la fraude et nous en détourne. […] À cette loi nul amendement n'est permis, il n'est licite de l'abroger ni en totalité ni en partie. Ni le Sénat ni le peuple ne peuvent nous dispenser de lui obéir […]}} in ''De Republica'', III, XXII.</ref> et de [[Thomas d'Aquin]], et en déduisent les principes de souveraineté du peuple et de [[séparation des pouvoirs]]. Dans le domaine économique, ils justifient{{Comment}} la [[propriété]] privée, la libre circulation des personnes et des biens et défendent{{Pourquoi||date=12 juillet 2018}} le libre [[marché (économie)|marché]]. |

||

=== Libéralisme classique du {{sp-|XVII|au|XVIII}} === |

=== Libéralisme classique du {{sp-|XVII|au|XVIII}} === |

||

| Ligne 87 : | Ligne 85 : | ||

Les philosophes comme [[Baruch Spinoza|Spinoza]] font de la négation du [[libre arbitre]], de la nécessité et du [[déterminisme]], les ressorts de l'existence humaine dans le but de les soustraire à l'influence culpabilisante des Églises<ref name=":0">{{Référence Harvard|Jean-Claude Michéa|5=2007|p=86}}.</ref>. |

Les philosophes comme [[Baruch Spinoza|Spinoza]] font de la négation du [[libre arbitre]], de la nécessité et du [[déterminisme]], les ressorts de l'existence humaine dans le but de les soustraire à l'influence culpabilisante des Églises<ref name=":0">{{Référence Harvard|Jean-Claude Michéa|5=2007|p=86}}.</ref>. |

||

La pensée libérale se construit entre le milieu du {{s-|XVII}} et le milieu du {{s-|XVIII}}, sous l’impulsion des philosophes des [[Lumières (philosophie)|Lumières]], en opposition à l’[[absolutisme]] politique légitimé par des conceptions religieuses. Les théoriciens du libéralisme sont nombreux et divers. Pour n’en citer que quelques-uns parmi ceux reconnus comme « grands penseurs libéraux » à la naissance du libéralisme, on évoquera [[John Locke]] au {{s-|XVII}}, [[Anne Robert Jacques Turgot|Turgot]] ou [[Adam Smith|Smith]] au {{s-|XVIII}}. La diversité de leurs écrits ne peut se comprendre qu'en fonction du contexte historique avec lequel ils étaient en interaction. |

La pensée libérale se construit entre le milieu du {{s-|XVII}} et le milieu du {{s-|XVIII}}, sous l’impulsion des philosophes des [[Lumières (philosophie)|Lumières]], en opposition à l’[[absolutisme]] politique légitimé par des conceptions religieuses. Les théoriciens du libéralisme sont nombreux et divers. Pour n’en citer que quelques-uns parmi ceux reconnus comme « grands penseurs libéraux » à la naissance du libéralisme, on évoquera [[John Locke]] au {{s-|XVII}}, [[Anne Robert Jacques Turgot|Turgot]] ou [[Adam Smith|Smith]] au {{s-|XVIII}}. La diversité de leurs écrits ne peut se comprendre qu'en fonction du contexte historique avec lequel ils étaient en interaction. |

||

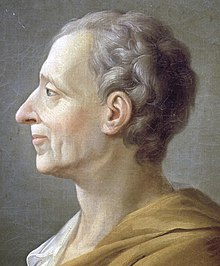

[[Fichier:Charles Montesquieu.jpg|vignette|Il n’y a de liberté, pour [[Montesquieu]], que si « [[Séparation des pouvoirs|le pouvoir arrête le pouvoir]] ».]] |

[[Fichier:Charles Montesquieu.jpg|vignette|Il n’y a de liberté, pour [[Montesquieu]], que si « [[Séparation des pouvoirs|le pouvoir arrête le pouvoir]] ».]] |

||

| Ligne 101 : | Ligne 99 : | ||

Le libéralisme a exercé une profonde influence sur plusieurs grandes révolutions et traditions politiques — anglaise, américaine, française — qui ont permis l'émergence des « [[Démocratie libérale|démocraties libérales]] »<ref>[[Philippe Raynaud]], ''Trois révolutions de la liberté. Angleterre, Amérique, France'', PUF, « Léviathan », 2009</ref>. |

Le libéralisme a exercé une profonde influence sur plusieurs grandes révolutions et traditions politiques — anglaise, américaine, française — qui ont permis l'émergence des « [[Démocratie libérale|démocraties libérales]] »<ref>[[Philippe Raynaud]], ''Trois révolutions de la liberté. Angleterre, Amérique, France'', PUF, « Léviathan », 2009</ref>. |

||

Depuis la [[Glorieuse Révolution|« glorieuse révolution » anglaise de 1688]], par laquelle les libéraux anglais chassèrent le roi [[Jacques II (roi d'Angleterre)|Jacques II]], le [[parlement d'Angleterre|parlement anglais]] a institué une [[république]] et un régime représentatif, qui s’inscrit dans la continuité de la tradition libérale anglaise<ref>[[François Guizot]], ''Histoire de la Révolution d'Angleterre, 1625-1660''</ref> qui a poursuivi graduellement les améliorations des libertés politiques ( |

Depuis la [[Glorieuse Révolution|« glorieuse révolution » anglaise de 1688]], par laquelle les libéraux anglais chassèrent le roi [[Jacques II (roi d'Angleterre)|Jacques II]], le [[parlement d'Angleterre|parlement anglais]] a institué une [[république]] et un régime représentatif, qui s’inscrit dans la continuité de la tradition libérale anglaise<ref>[[François Guizot]], ''Histoire de la Révolution d'Angleterre, 1625-1660''</ref> qui a poursuivi graduellement les améliorations des libertés politiques (''[[Magna Carta]]'', ''[[Déclaration des droits|Bill of Rights]]'', ''[[Habeas corpus]]'') qui fit de l'Angleterre de l'époque le pays le plus libéral du monde. La voie libérale en [[Grande-Bretagne]] est donc née des particularités du droit anglais et de l'histoire propre au pays. |

||

La mise en place des nouvelles libertés à la suite des glorieuses révolutions s'est introduite très rapidement dans le domaine économique et a contribué ainsi au développement économique selon [[David Hume]], important penseur des [[Lumières écossaises]]. [[Voltaire]], autre philosophe libéral de la même époque, louait ainsi le gouvernement britannique : « le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour »<ref>[[Voltaire]], dans Lettres philosophiques, 1734, {{10e|lettre}}.</ref>. |

La mise en place des nouvelles libertés à la suite des glorieuses révolutions s'est introduite très rapidement dans le domaine économique et a contribué ainsi au développement économique selon [[David Hume]], important penseur des [[Lumières écossaises]]. [[Voltaire]], autre philosophe libéral de la même époque, louait ainsi le gouvernement britannique : « le commerce, qui a enrichi les citoyens en Angleterre, a contribué à les rendre libres, et cette liberté a étendu le commerce à son tour »<ref>[[Voltaire]], dans Lettres philosophiques, 1734, {{10e|lettre}}.</ref>. |

||

| Ligne 111 : | Ligne 109 : | ||

La [[Révolution française]] a montré que la tradition libérale pouvait se séparer et s'alimenter en plusieurs courants : un courant plus conservateur ([[Edmund Burke]]) considérant que les principes individualistes sont incapables de fonder le lien social, le deuxième plus radical ([[Thomas Paine]]) défend une réforme permanente de la société. Un autre plus classique a conduit à s'interroger sur la première [[Révolution française|révolution]], la [[Terreur (Révolution française)|révolution de 1793]] ou les résultats de la Terreur et le [[Consulat (histoire de France)|consulat]] puis la [[Restauration (histoire de France)|Restauration]]. Les écrits ou débats de la période qui suit la Terreur ([[Germaine de Staël]], [[Alexis de Tocqueville|Tocqueville]] et [[Benjamin Constant]]) font apparaitre l'hétérogénéité de « l'esprit de 1789 » avec « l'esprit de 1793 » mais aussi une défense de la liberté politique qui repose sur la condition égalitaire de tous les citoyens au pouvoir politique. C'est le but du célèbre discours, ''[[De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes]]'', prononcé à l'Athénée royal de Paris par [[Benjamin Constant]] en 1819<ref>{{Article|langue=fr|auteur1=Auguste Bertholet|titre=Constant, Sismondi et la Pologne|périodique=Annales Benjamin Constant|date=2021|lire en ligne=https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/75250-book-05077807-3600120175625.html|accès url=payant|pages=65-76}}</ref>. Il faut aussi préciser la relation entre le libéralisme et le [[Jean-Jacques Rousseau|rousseauisme]], ce qui permet de nouer les deux histoires, puisque [[Benjamin Constant]] et [[Emmanuel Kant]] affirment la revendication inévitable d’égalité et la norme de l’intérêt général, évoquant le pluralisme dans les démocraties libérales. |

La [[Révolution française]] a montré que la tradition libérale pouvait se séparer et s'alimenter en plusieurs courants : un courant plus conservateur ([[Edmund Burke]]) considérant que les principes individualistes sont incapables de fonder le lien social, le deuxième plus radical ([[Thomas Paine]]) défend une réforme permanente de la société. Un autre plus classique a conduit à s'interroger sur la première [[Révolution française|révolution]], la [[Terreur (Révolution française)|révolution de 1793]] ou les résultats de la Terreur et le [[Consulat (histoire de France)|consulat]] puis la [[Restauration (histoire de France)|Restauration]]. Les écrits ou débats de la période qui suit la Terreur ([[Germaine de Staël]], [[Alexis de Tocqueville|Tocqueville]] et [[Benjamin Constant]]) font apparaitre l'hétérogénéité de « l'esprit de 1789 » avec « l'esprit de 1793 » mais aussi une défense de la liberté politique qui repose sur la condition égalitaire de tous les citoyens au pouvoir politique. C'est le but du célèbre discours, ''[[De la liberté des Anciens comparée à celle des Modernes]]'', prononcé à l'Athénée royal de Paris par [[Benjamin Constant]] en 1819<ref>{{Article|langue=fr|auteur1=Auguste Bertholet|titre=Constant, Sismondi et la Pologne|périodique=Annales Benjamin Constant|date=2021|lire en ligne=https://www.slatkine.com/fr/editions-slatkine/75250-book-05077807-3600120175625.html|accès url=payant|pages=65-76}}</ref>. Il faut aussi préciser la relation entre le libéralisme et le [[Jean-Jacques Rousseau|rousseauisme]], ce qui permet de nouer les deux histoires, puisque [[Benjamin Constant]] et [[Emmanuel Kant]] affirment la revendication inévitable d’égalité et la norme de l’intérêt général, évoquant le pluralisme dans les démocraties libérales. |

||

=== De la |

=== De la révolution industrielle à l'époque contemporaine === |

||

==== Libéralisme triomphant au {{s-|XIX}} ==== |

==== Libéralisme triomphant au {{s-|XIX}} ==== |

||

Le début du {{s-|XIX}} voit l’approfondissement des idées libérales, en politique avec le libéralisme moderne<ref>{{Ouvrage |nom1=Boyer, Philippe, 1931- |titre=Le romantisme allemand |éditeur=MA Editions |année=1985 |isbn= |oclc=568662913 |

Le début du {{s-|XIX}} voit l’approfondissement des idées libérales, en politique avec le libéralisme moderne<ref>{{Ouvrage |nom1=Boyer, Philippe, 1931- |titre=Le romantisme allemand |éditeur=MA Editions |année=1985 |isbn= |oclc=568662913}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage |nom1=Hoek, Leo. |titre=[Rezension von:] Agulhon, Maurice ; Le Men, Ségolène ; Moulonguet, Nicole: Les Révolutions de 1848 : l'Europe des images ; I: Une République nouvelle, II: Le Printemps des peuples. - Paris, 1998. |éditeur= |année=1999 |isbn= |oclc=888927488 }}.</ref> et [[Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel]]. |

||

===== France ===== |

===== France ===== |

||

[[Fichier:Alexis de tocqueville.jpg|vignette|[[Alexis de Tocqueville|Tocqueville]], penseur politique et historien français du {{s-|XIX}}.]] |

[[Fichier:Alexis de tocqueville.jpg|vignette|[[Alexis de Tocqueville|Tocqueville]], penseur politique et historien français du {{s-|XIX}}.]] |

||

Au début du {{s-|XIX}}, le libéralisme réside, selon [[Paul Bénichou]], |

Au début du {{s-|XIX}}, le libéralisme réside, selon [[Paul Bénichou]], dans « l’adhésion aux institutions et aux valeurs issues de la Révolution française » : liberté, égalité, laïcité, progrès<ref>Paul Bénichou, ''Le Temps des prophètes. Doctrines de l’âge romantique'' (1977), t. I, ''Romantismes français'', Paris, Gallimard, « Quarto », 2004, {{p.|453}}.</ref>. Le libéralisme est alors une doctrine qui voit dans la liberté un principe absolu, et qui rejette toute métaphysique, tout dogmatisme. L’ambition d’établir une foi nouvelle sur les ruines des anciennes croyances détruites par la Révolution (ambition portée notamment par les [[Catholicisme|catholiques]], [[Contre-révolution|contre-révolutionnaires]] et [[Saint-simonisme|saints-simoniens]]) est déniée par les libéraux<ref>''Ibid.'', {{p.|489-493}}.</ref> ; ceux-ci professent au contraire la liberté absolue des doctrines<ref>''Ibid.''</ref>. |

||

Selon [[Alexis de Tocqueville|Tocqueville]], le modèle américain tient à sa coupure radicale avec l’aristocratie européenne. La [[révolution américaine]] manifesterait ainsi une prédominance de l’esprit « démocratique » sur l’esprit « révolutionnaire ». Elle fut riche d'auteurs libéraux, de [[Thomas Jefferson]] à [[Benjamin Franklin]] en passant par [[Thomas Paine]]. Certains des principes fondateurs du libéralisme sont contenus dans le préambule de la [[Constitution des États-Unis]] de 1787, ainsi que dans la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]] de 1789. La Convention de Philadelphie qu'adopta la Constitution des États-Unis, qui parachevait la conquête de l'Indépendance, fit l'admiration des démocrates et révolutionnaires français. |

Selon [[Alexis de Tocqueville|Tocqueville]], le modèle américain tient à sa coupure radicale avec l’aristocratie européenne. La [[révolution américaine]] manifesterait ainsi une prédominance de l’esprit « démocratique » sur l’esprit « révolutionnaire ». Elle fut riche d'auteurs libéraux, de [[Thomas Jefferson]] à [[Benjamin Franklin]] en passant par [[Thomas Paine]]. Certains des principes fondateurs du libéralisme sont contenus dans le préambule de la [[Constitution des États-Unis]] de 1787, ainsi que dans la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789|Déclaration des droits de l'homme et du citoyen]] de 1789. La Convention de Philadelphie qu'adopta la Constitution des États-Unis, qui parachevait la conquête de l'Indépendance, fit l'admiration des démocrates et révolutionnaires français. |

||

[[Fichier:Constitution-Print-C10314518.jpeg|vignette|gauche|upright|La [[Constitution des États-Unis]] de 1787 : ''We, the |

[[Fichier:Constitution-Print-C10314518.jpeg|vignette|gauche|upright|La [[Constitution des États-Unis]] de 1787 : ''We, the People…'']] |

||

Le renouveau du libéralisme se manifeste au travers de [[Benjamin Constant]], d'[[Alexis de Tocqueville]], de [[Jean-Baptiste Say]] et de [[Frédéric Bastiat]]. Le [[groupe de Coppet]] rassemble plus tard des opposants libéraux à [[Napoléon III]]. |

Le renouveau du libéralisme se manifeste au travers de [[Benjamin Constant]], d'[[Alexis de Tocqueville]], de [[Jean-Baptiste Say]] et de [[Frédéric Bastiat]]. Le [[groupe de Coppet]] rassemble plus tard des opposants libéraux à [[Napoléon III]]. |

||

| Ligne 135 : | Ligne 133 : | ||

Ricardo et [[John Stuart Mill]] sont les principaux représentants du libéralisme au Royaume-Uni. |

Ricardo et [[John Stuart Mill]] sont les principaux représentants du libéralisme au Royaume-Uni. |

||

À partir de la fin du {{s-|XIX}}, des divergences apparaissent au sein du courant libéral qui portent sur le rôle et la nature des interventions de l'État. Un courant [[progressisme|progressiste]] apparait avec [[Leonard Trelawny Hobhouse|L. T. Hobhouse]] qui tente de prendre davantage en considération les conditions sociales qui permettent la liberté de chacun. |

À partir de la fin du {{s-|XIX}}, des divergences apparaissent au sein du courant libéral qui portent sur le rôle et la nature des interventions de l'État. Un courant [[progressisme|progressiste]] apparait avec [[Leonard Trelawny Hobhouse|L. T. Hobhouse]] qui tente de prendre davantage en considération les conditions sociales qui permettent la liberté de chacun. |

||

===== Amérique du Sud ===== |

===== Amérique du Sud ===== |

||

En Amérique latine, un premier libéralisme inspiré par [[Simón Bolívar|Simon Bolivar]] et les révolutions françaises de 1789, 1830 et 1848<ref>{{Ouvrage |nom1=Bolivar, Simon, 1783-1830. |titre=Selected writings of Bolivar |éditeur=Colonial Press |année=1951 |oclc=855287639 |

En Amérique latine, un premier libéralisme inspiré par [[Simón Bolívar|Simon Bolivar]] et les révolutions françaises de 1789, 1830 et 1848<ref>{{Ouvrage |nom1=Bolivar, Simon, 1783-1830. |titre=Selected writings of Bolivar |éditeur=Colonial Press |année=1951 |oclc=855287639}}.</ref>, des idées [[Thomas Jefferson|jeffersoniennes]] et des théoriciens anglais de l'anti-absolutisme, parvient après des décennies de lutte contre les conservateurs à imposer les notions de république et de constitution. Ce premier libéralisme est surtout influent auprès de la bourgeoisie commerçante, des professions libérales et des professeurs ; les conservateurs, représentant plutôt les intérêts des propriétaires terriens et de l’Église, défendaient une certaine soumission aux anciennes métropoles coloniales, le maintien de l'esclavage et de l’État catholique. Après ces premières conquêtes, un second libéralisme entend poursuivre plus loin les réformes : passer du droit d’adhérer à un parti politique au droit d’adhérer à un syndicat, de l'abolition de l'esclavage à la reconnaissance du droit de grève, du droit de vote réservé aux seuls citoyens aisés au suffrage universel. Au début du {{s-|XX}}, ce second libéralisme conduit au radicalisme argentin (représenté notamment par [[Hipólito Yrigoyen]]) ou au socialisme. Pour y faire face, l'oligarchie libérale est amenée à se rapprocher des conservateurs, ou à adopter le [[positivisme]]<ref>{{Ouvrage |prénom1=Leslie |nom1=Manigat |titre=L'Amérique latine au {{s-|XX}} |sous-titre=1889-1929 |éditeur=Éditions du Seuil |année=1991 |passage=172-173 |isbn=}}.</ref>. C'est le passage du [[libéralisme classique]] au libéralisme moderne. |

||

==== Libéralisme du {{s-|XX}} face au keynésianisme et au marxisme ==== |

==== Libéralisme du {{s-|XX}} face au keynésianisme et au marxisme ==== |

||

[[File:Liberalescoruneses.JPG|thumb|300px|Monument aux libéraux du XIXe siècle dans le quartier Agra del Orzán, [[La Corogne]], [[Galice]], ([[Espagne]]).]] |

|||

Les doctrines libérales émergentes à la fin du {{s-|XVIII}} et au début du {{s|XIX}}<ref>{{Ouvrage |langue=en |nom1=Goldstein, Marc A., 1941- |titre=Social and political thought of the French Revolution, 1788-1797 |sous-titre=an anthology of original texts |lieu=New York |éditeur=P. Lang |année=1997 |pages totales=822 |isbn=0-8204-2405-6 |isbn2=9780820424057 |oclc=29548683 |

Les doctrines libérales émergentes à la fin du {{s-|XVIII}} et au début du {{s|XIX}}<ref>{{Ouvrage |langue=en |nom1=Goldstein, Marc A., 1941- |titre=Social and political thought of the French Revolution, 1788-1797 |sous-titre=an anthology of original texts |lieu=New York |éditeur=P. Lang |année=1997 |pages totales=822 |isbn=0-8204-2405-6 |isbn2=9780820424057 |oclc=29548683}}.</ref> insistent sur l'importance du [[Méritocratie|mérite]] et du [[travail]], contre les privilèges et l'[[arbitraire]], contre le [[mercantilisme]], contre le [[capitalisme]] [[Oligarchie|oligarchique]] du [[clergé]] et de la [[noblesse]]. |

||

Au début du {{s-|XX}}, la philosophie libérale va ensuite être radicalement contestée, d’abord par la [[Révolution russe|révolution russe de 1917]] puis pendant l'[[entre-deux-guerres]] avec la [[Krach de 1929|crise économique de 1929]], les socialismes de gouvernement (notamment la [[Seconde République (Espagne)|Seconde République espagnole]] et le [[Front populaire (France)|Front populaire]] français), l'émergence du [[fascisme]] et du [[nazisme|national-socialisme]]. L'influence des doctrines opposées aux sociétés libérales entraîne une redéfinition du rôle et des contours de l'État dans le sens d’une intervention croissante (économie étatisée pour le [[communisme]], et État fort et dirigiste pour le [[nazisme]]). |

Au début du {{s-|XX}}, la philosophie libérale va ensuite être radicalement contestée, d’abord par la [[Révolution russe|révolution russe de 1917]] puis pendant l'[[entre-deux-guerres]] avec la [[Krach de 1929|crise économique de 1929]], les socialismes de gouvernement (notamment la [[Seconde République (Espagne)|Seconde République espagnole]] et le [[Front populaire (France)|Front populaire]] français), l'émergence du [[fascisme]] et du [[nazisme|national-socialisme]]. L'influence des doctrines opposées aux sociétés libérales entraîne une redéfinition du rôle et des contours de l'État dans le sens d’une intervention croissante (économie étatisée pour le [[communisme]], et État fort et dirigiste pour le [[nazisme]]). |

||

| Ligne 151 : | Ligne 150 : | ||

===== École autrichienne ===== |

===== École autrichienne ===== |

||

Face à l'adversaire [[Communisme|communiste]] ou [[nazisme|national-socialiste]], la [[École autrichienne d'économie|tradition dite autrichienne]] (avec [[Ludwig von Mises]], [[Friedrich Hayek]], [[Murray Rothbard]]) opposera dès les années 1940 une théorie libérale capable d’éviter selon Hayek « la route de la servitude ». |

Face à l'adversaire [[Communisme|communiste]] ou [[nazisme|national-socialiste]], la [[École autrichienne d'économie|tradition dite autrichienne]] (avec [[Ludwig von Mises]], [[Friedrich Hayek]], [[Murray Rothbard]]) opposera dès les années 1940 une théorie libérale capable d’éviter selon Hayek « la route de la servitude ». |

||

| Ligne 170 : | Ligne 168 : | ||

===== École de Chicago ===== |

===== École de Chicago ===== |

||

Des débats qui opposeront l’école de ''Welfare'' de [[Arthur Cecil Pigou|Pigou]] avec l’école du ''Public Choice'' ([[James M. Buchanan]]) ou l'[[école de Chicago (économie)|école de Chicago]] ([[Milton Friedman]], [[Ronald Coase]]). |

Des débats qui opposeront l’école de ''Welfare'' de [[Arthur Cecil Pigou|Pigou]] avec l’école du ''Public Choice'' ([[James M. Buchanan]]) ou l'[[école de Chicago (économie)|école de Chicago]] ([[Milton Friedman]], [[Ronald Coase]]). |

||

Aujourd'hui, la philosophie libérale est portée notamment par des économistes comme [[Amartya Sen]], des sociologues comme [[Raymond Boudon]], et des romanciers comme [[Mario Vargas Llosa]] et [[Gabriel García Márquez]]. |

Aujourd'hui, la philosophie libérale est portée notamment par des économistes comme [[Amartya Sen]], des sociologues comme [[Raymond Boudon]], et des romanciers comme [[Mario Vargas Llosa]] et [[Gabriel García Márquez]]. |

||

=== Figures du libéralisme === |

=== Figures du libéralisme === |

||

<timeline> |

<timeline> |

||

Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear |

Preset = TimeHorizontal_AutoPlaceBars_UnitYear |

||

| Ligne 266 : | Ligne 262 : | ||

== Différents aspects du libéralisme == |

== Différents aspects du libéralisme == |

||

| ⚫ | Pour [[Leo Strauss]], le libéralisme ancien (le [[Républicanisme|républicanisme classique]]) et [[Modernité|moderne]] sont radicalement opposés. [[Leo Strauss|Strauss]] accuse le libéralisme moderne d'être une forme de [[nihilisme]], glorifiant le [[travail]] et le règne de l'utile<ref>{{Ouvrage|langue=fr|langue originale=en|nom1=Strauss, Leo.|titre=Le libéralisme antique et moderne|lieu=Paris|éditeur=Presses universitaires de France|année=1990|pages totales=190|isbn=2-13-042960-2|isbn2=978-2-13-042960-9|oclc=1014100278}}</ref>. Pour les [[Antiquité classique|Anciens]], [[Homme|l'Homme]] ne se réalise pas par le [[travail]], mais cultive son [[Individu|individualité]], son [[humanité]], en recherchant la [[Connaissance (philosophie)|connaissance]] pour elle-même. La [[liberté]] est perçue comme un privilège et non comme quelque chose d'acquis<ref>{{Article|prénom1=Alexandre |nom1=Chirat |titre=Nietzsche et le travail : ce « vice » de notre époque |périodique=Revue de philosophie économique |volume=18 |numéro=2 |date=2017 |issn=1376-0971 |issn2=2118-4852 |doi=10.3917/rpec.182.0059 |lire en ligne=http://dx.doi.org/10.3917/rpec.182.0059 |pages=59 }}</ref>. La [[liberté]] des Anciens est tournée vers le [[civisme]] et la [[raison]], tandis que celle des [[Modernité|modernes]] est fondée sur le [[Du contrat social|contrat social]] et la [[démocratie libérale]]. Pour les [[Modernité|modernes]] (les [[Libéralisme classique|libéraux classiques]] et [[Néolibéralisme|contemporains]]), la [[liberté]] est [[Distinction entre liberté positive et liberté négative|négative]]<ref>{{Ouvrage|langue=en|auteur1=Bruce David Baum|auteur2=Robert Nichols|titre=Isaiah Berlin and the politics of freedom|sous-titre="Two concepts of liberty" 50 years later|lieu=New York|éditeur=[[Routledge]]|date=2013|pages totales=269|isbn=978-0-415-65679-5|isbn2=0-415-65679-6|oclc=867131147}}</ref>. |

||

| ⚫ | Dans le domaine économique, le [[libéralisme économique]] défendu par les [[Libéralisme classique|libéraux classiques]] notamment, soutient l'initiative privée, le [[libre-échange]] et son corollaire l'[[économie de marché]]. Il est ainsi congruent avec le [[capitalisme]]<ref>{{Ouvrage |auteur1=Michel Ducharme |auteur2=Damien-Claude Bélanger |auteur3=Sophie Coupal |titre=Les idées en mouvement |sous-titre=perspectives en histoire intellectuelle et culturelle du Canada |lieu=Laval |éditeur=Presses Université Laval |collection=Cultures québécoises |année=2004 |pages totales=281 |passage=101 |isbn=978-2-7637-8054-2 |issn=1719-0029 |lire en ligne={{Google Livres|page=101|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=ISkqF9jy8rEC&pg=PA101}}}}.</ref>, à la différence du [[socialisme]] défendant la [[propriété collective]], mais il peut aussi être considéré comme opposé au [[capitalisme]] en raison des logiques de [[Concentration d'un marché|concentration]] et d'[[Accumulation du capital|accumulation]] sur lequel repose ce dernier, comme le fait [[Valérie Charolles]] dans ''Le libéralisme contre le capitalisme''<ref>cf. bibliographie</ref> en se fondant sur Adam Smith et sur la différence entre pratiques, normes, théories et discours en économie. Sur le plan [[Libéralisme politique|social et politique]], le [[libéralisme classique]]<ref>Le libéralisme étant politique et moderne par essence, il n'y a que très peu de différence entre les libéraux classiques et les libéraux politiques. Ces derniers mettent l'accent sur la liberté politique et non sur la liberté individuelle, contrairement aux libéraux classiques. La différence repose sur la question des priorités. La place de l'État et le rôle du droit dans la vie des individus sont également discutés.</ref> veut limiter les obligations imposées par le [[Pouvoir politique|pouvoir]], au nom de la [[propriété privée]], au profit du libre choix et de l'intérêt de chaque individu indépendamment des autres<ref>{{Citation|Il y a un principe fondamental : à savoir que dans la conduite de nos affaires nous devons faire le plus grand usage possible des forces sociales spontanées, et recourir le moins possible à la coercition}}<br>{{Ouvrage |auteur1=[[Friedrich Hayek]] |titre=[[La Route de la servitude]] |éditeur=[[PUF]] |année= |passage=20 |isbn=}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |titre=LIBÉRALISME : Définition de LIBÉRALISME |url=https://www.cnrtl.fr/definition/lib%25C3%25A9ralisme |site=cnrtl.fr |consulté le=2019-12-05}}</ref>. Il prône des pouvoirs politiques encadrés par une loi librement débattue et défend un [[État de droit]] et des [[contre-pouvoir]]s. La question de l'articulation entre « [[libéralisme économique]] » et « [[libéralisme politique]] » reçoit des réponses variées<ref>{{Citation|La plus grande erreur des libéraux, me semble-t-il, est d’avoir cru que le libéralisme politique et le libéralisme économique allaient de pair}}, ''Introduction à la philosophie politique'', [[Raymond Aron]], Le livre de poche, 1977, {{p.|127}}.</ref>{{,}}<ref>{{en}} [[Milton Friedman]], ''Capitalism and Freedom'', éd. [[University of Chicago Press]], 2002 {{ISBN|0-226-26421-1}}, chap. 1, {{p.|10}} : {{Citation|L'histoire suggère uniquement que le capitalisme est une condition nécessaire à la liberté politique. Clairement ce n'est pas une condition suffisante.}}.</ref>{{,}}<ref>{{Citation|[[Lucien Jaume|Jaume]] a raison, parce que tout libéralisme est d’abord politique, et il a tort parce qu’il n’y a pas de liberté politique sans liberté économique. Cela ressort aussi bien de [[Anne Robert Jacques Turgot|Turgot]] que d’[[Adam Smith]], de [[Frédéric Bastiat|Bastiat]] que de [[John Locke|Locke]].}}, [http://chezrevel.net/les-liberaux-francais-etaient-ils-liberaux/ « Les libéraux français étaient-ils libéraux ? »], [[Jean-François Revel]]</ref>. |

||

| ⚫ | Pour [[Leo Strauss]], le libéralisme ancien (le [[Républicanisme|républicanisme classique]]) et [[Modernité|moderne]] sont radicalement opposés. [[Leo Strauss|Strauss]] accuse le libéralisme moderne d'être une forme de [[nihilisme]], glorifiant le [[travail]] et le règne de l'utile<ref>{{Ouvrage|langue=fr|langue originale=en|nom1=Strauss, Leo.|titre=Le libéralisme antique et moderne|lieu=Paris|éditeur=Presses |

||

| ⚫ | Dans le domaine économique, le [[libéralisme économique]] défendu par les [[Libéralisme classique|libéraux classiques]] notamment, soutient l'initiative privée, le [[libre-échange]] et son corollaire l'[[économie de marché]]. Il est ainsi congruent avec le [[capitalisme]]<ref>{{Ouvrage |auteur1=Michel Ducharme |auteur2=Damien-Claude Bélanger |auteur3=Sophie Coupal |titre=Les idées en mouvement |sous-titre=perspectives en histoire intellectuelle et culturelle du Canada |lieu=Laval |éditeur=Presses Université Laval |collection=Cultures québécoises |année=2004 |pages totales=281 |passage=101 |isbn=978-2-7637-8054-2 |issn=1719-0029 |lire en ligne={{Google Livres|page=101|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=ISkqF9jy8rEC&pg=PA101}}}}.</ref>, à la différence du [[socialisme]] défendant la [[propriété collective]], mais il peut aussi être considéré comme opposé au [[capitalisme]] en raison des logiques de [[Concentration d'un marché|concentration]] et d'[[Accumulation du capital|accumulation]] sur lequel repose ce dernier, comme le fait [[Valérie Charolles]] dans ''Le libéralisme contre le capitalisme''<ref>cf. bibliographie</ref> en se fondant sur Adam Smith et sur la différence entre pratiques, normes, théories et discours en économie. Sur le plan [[Libéralisme politique|social et politique]], le [[libéralisme classique]]<ref>Le libéralisme étant politique et moderne par essence, il n'y a que très peu de différence entre les libéraux classiques et les libéraux politiques. Ces derniers mettent l'accent sur la liberté politique et non sur la liberté individuelle, contrairement aux libéraux classiques. La différence repose sur la question des priorités. La place de l'État et le rôle du droit dans la vie des individus sont également discutés.</ref> veut limiter les obligations imposées par le [[Pouvoir politique|pouvoir]], au nom de la [[propriété privée]], au profit du libre choix et de l'intérêt de chaque individu indépendamment des autres<ref>{{Citation|Il y a un principe fondamental : à savoir que dans la conduite de nos affaires nous devons faire le plus grand usage possible des forces sociales spontanées, et recourir le moins possible à la coercition}}<br>{{Ouvrage |auteur1=[[Friedrich Hayek]] |titre=[[La Route de la servitude]] |éditeur=[[PUF]] |année= |passage=20 |isbn=}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web |titre=LIBÉRALISME : Définition de LIBÉRALISME |url=https://www.cnrtl.fr/definition/lib%25C3%25A9ralisme |site= |

||

Ainsi le libéralisme peut se manifester paradoxalement de façons diverses, voire opposées. Le « libéral » peut être suivant le cas celui qui exige de l'État qu'il brise une [[tradition]] qui contraint la liberté de l'individu ([[caste]], [[statuts]], [[discrimination]]s ou privilèges), celui qui défend la liberté de pratiquer une tradition (pour la religion par exemple). Sur le plan économique [[Néolibéralisme|certains libéraux]] souhaitent que l'État intervienne pour donner une capacité d'action économique (en luttant contre un [[monopole]], la [[pauvreté]], le manque d'éducation ou d'investissement), quand [[Libéralisme classique|d'autres]] s'opposent à l'intervention du pouvoir dans la sphère économique (dans le respect de l'initiative privée, de la libre concurrence, de l’égalité de traitement). Les limites à fixer à l'action de l'État, ainsi que les modalités de l'action publique, notamment aux rôles respectifs de l'action administrative et de la loi, sont donc sujets à débat au sein même du libéralisme. La plupart des libéraux considèrent que l'action de l'État est nécessaire à la protection des libertés individuelles, dans le cadre de ses [[Régalien|fonctions régaliennes]], et nombre d'entre eux (comme [[Adam Smith]], [[Raymond Aron]], [[Karl Popper]] ou [[Benedetto Croce]]) acceptent et même recommandent certaines interventions de l'État dans l'économie, notamment en matière de contrôle et de régulation. À l'opposé, les [[libertarianisme|libertariens]] refusent à l'État toute légitimité dans quelque domaine que ce soit. Ceux-ci se distinguent du libéralisme, en rejetant l'[[État de droit]] et en défendant des idées très libérales voire libertaires. |

Ainsi le libéralisme peut se manifester paradoxalement de façons diverses, voire opposées. Le « libéral » peut être suivant le cas celui qui exige de l'État qu'il brise une [[tradition]] qui contraint la liberté de l'individu ([[caste]], [[statuts]], [[discrimination]]s ou privilèges), celui qui défend la liberté de pratiquer une tradition (pour la religion par exemple). Sur le plan économique [[Néolibéralisme|certains libéraux]] souhaitent que l'État intervienne pour donner une capacité d'action économique (en luttant contre un [[monopole]], la [[pauvreté]], le manque d'éducation ou d'investissement), quand [[Libéralisme classique|d'autres]] s'opposent à l'intervention du pouvoir dans la sphère économique (dans le respect de l'initiative privée, de la libre concurrence, de l’égalité de traitement). Les limites à fixer à l'action de l'État, ainsi que les modalités de l'action publique, notamment aux rôles respectifs de l'action administrative et de la loi, sont donc sujets à débat au sein même du libéralisme. La plupart des libéraux considèrent que l'action de l'État est nécessaire à la protection des libertés individuelles, dans le cadre de ses [[Régalien|fonctions régaliennes]], et nombre d'entre eux (comme [[Adam Smith]], [[Raymond Aron]], [[Karl Popper]] ou [[Benedetto Croce]]) acceptent et même recommandent certaines interventions de l'État dans l'économie, notamment en matière de contrôle et de régulation. À l'opposé, les [[libertarianisme|libertariens]] refusent à l'État toute légitimité dans quelque domaine que ce soit. Ceux-ci se distinguent du libéralisme, en rejetant l'[[État de droit]] et en défendant des idées très libérales voire libertaires. |

||

| Ligne 275 : | Ligne 270 : | ||

Au [[libéralisme classique]], fondé davantage sur la liberté en tant que droit négatif (limiter le champ d'action pour permettre l'expression de la liberté de tous)<ref>Droit défini comme ({{citation|protection contre la coercition directe du souverain}}.</ref>, s'oppose entre autres le [[Social-libéralisme|libéralisme social]] ou [[socialisme]] fondé sur la liberté en tant que [[droit positif]] (protection exigée du souverain contre la misère matérielle ou la pression morale communautaire, quitte à accorder au souverain un droit de coercition sociale à cette fin). L'[[Égoïsme|égoïste]] [[Max Stirner]] apporte des arguments instructifs contre le [[libéralisme politique]] et [[Social-libéralisme|social]], dans son ouvrage ''[[L'Unique et sa propriété]]''. |

Au [[libéralisme classique]], fondé davantage sur la liberté en tant que droit négatif (limiter le champ d'action pour permettre l'expression de la liberté de tous)<ref>Droit défini comme ({{citation|protection contre la coercition directe du souverain}}.</ref>, s'oppose entre autres le [[Social-libéralisme|libéralisme social]] ou [[socialisme]] fondé sur la liberté en tant que [[droit positif]] (protection exigée du souverain contre la misère matérielle ou la pression morale communautaire, quitte à accorder au souverain un droit de coercition sociale à cette fin). L'[[Égoïsme|égoïste]] [[Max Stirner]] apporte des arguments instructifs contre le [[libéralisme politique]] et [[Social-libéralisme|social]], dans son ouvrage ''[[L'Unique et sa propriété]]''. |

||

[[Max Weber]] a souligné le fondement commun et le même socle anthropologique de tous les libéralismes : l'individu. Aussi, la domination de l’[[État]] par la société et l’absorption de l’[[État]] dans la société n’ont rien à voir avec les idées défendues par le [[libéralisme classique]]. L'[[État]], après avoir été maitre de l'individu, doit se mettre à son service. Si ce n'est pas le cas, selon la thèse [[Libéralisme classique|classique]], le régime peut être officiellement libéral, mais demeure toujours [[Illibéralisme|illibéral]] sur le fond<ref>{{Ouvrage |nom1=Ramière, Henri, 1821-1884. |titre=Les doctrines romaines sur le libéralisme envisagées dans leurs rapports avec le dogme chrétien et avec les besoins des sociétés modernes |éditeur=Libraire Jacques Lecoffre ancienne maison Perisse frères de Paris. Lecoffre Fils et Cie, successeurs 90, rue Bonaparte, 90 |année=1870 |oclc=1015476812 |

[[Max Weber]] a souligné le fondement commun et le même socle anthropologique de tous les libéralismes : l'individu. Aussi, la domination de l’[[État]] par la société et l’absorption de l’[[État]] dans la société n’ont rien à voir avec les idées défendues par le [[libéralisme classique]]. L'[[État]], après avoir été maitre de l'individu, doit se mettre à son service. Si ce n'est pas le cas, selon la thèse [[Libéralisme classique|classique]], le régime peut être officiellement libéral, mais demeure toujours [[Illibéralisme|illibéral]] sur le fond<ref>{{Ouvrage |nom1=Ramière, Henri, 1821-1884. |titre=Les doctrines romaines sur le libéralisme envisagées dans leurs rapports avec le dogme chrétien et avec les besoins des sociétés modernes |éditeur=Libraire Jacques Lecoffre ancienne maison Perisse frères de Paris. Lecoffre Fils et Cie, successeurs 90, rue Bonaparte, 90 |année=1870 |oclc=1015476812}}.</ref>{{,}}<ref>{{Ouvrage |nom1=Machiavelli, Niccolò, 1469-1527. |titre=Discours sur la première décade de Tite-Live |éditeur=J.-M. Tremblay |année=2010 |isbn=978-1-4123-7213-8 |isbn2=1412372135 |oclc=813599781}}.</ref>. Le libéralisme s'oppose aux doctrines [[collectivisme|collectivistes]], jugées [[Antilibéralisme|antilibérales]]<ref>{{Article |prénom1=Laurent |nom1=Bouvet |titre=Antilibéralisme(s) |périodique=Raisons politiques |volume=16 |numéro=4 |date=2004 |issn=1291-1941 |issn2=1950-6708 |doi=10.3917/rai.016.0005 |lire en ligne=http://dx.doi.org/10.3917/rai.016.0005 |pages=5}}.</ref> ou trop libérales<ref>{{Ouvrage |nom1=Bolívar, Simón, 1783-1830. |titre=The political thought of Bolívar; selected writings |éditeur=M. Nijhoff |année=1971 |isbn=90-247-5113-6 |isbn2=9789024751136 |oclc=235084}}.</ref>, mais aussi à l'[[amoralisme]] ([[Nicolas Machiavel|Machiavel]], [[Bernard Mandeville (philosophe)|Mandeville]]{{etc}})<ref>{{Ouvrage|langue=fr|auteur1=Bernard Mandeville|titre=La fable des abeilles suivie de Recherches sur l'origine de la vertu morale|lieu=Paris|éditeur=Institut Coppet|date=janvier 2011|pages totales=28|lire en ligne=https://www.institutcoppet.org/wp-content/uploads/2011/01/La-fable-des-abeilles.pdf}}</ref>. Dans le champ politique, le libéralisme s'inscrit dans l'héritage des doctrines du [[droit naturel]] ; en résumé, le passage de l'État nature à l'État civil s'établit sur la base d'un volontariat émanant d'individus libres. Dans le champ économique, il s'inscrit dans l'héritage des doctrines éthiques, qui stipulent que l'intérêt général est le produit de la combinaison des intérêts particuliers, élaborées par [[Baruch Spinoza]]<ref>{{Ouvrage |auteur1=Don Garrett |titre=The Cambridge Companion to Spinoza |lieu=Cambridge |éditeur=[[Cambridge University Press]] |collection=Cambridge Companions to Philosophy |année=1996 |pages totales=465 |passage=263 |isbn=978-0-521-39865-7 |lire en ligne={{Google Livres|page=263|i6Ut7EAUgFEC}}}}.</ref> et [[Blaise Pascal]]<ref>{{Ouvrage |auteur1=Rachel Hammersley |titre=The English Republican Tradition and Eighteenth-Century France |sous-titre=Between the Ancients and the Moderns |lieu=Oxford |éditeur=[[Oxford University Press]] |collection=Studies in Early Modern European History MUP |année=2013 |pages totales=272 |passage=19 |isbn=978-1-84779-304-1 |lire en ligne={{Google Livres|page=19|J4nLCgAAQBAJ}}}}.</ref>. |

||

=== Théorie libérale de l'État === |

=== Théorie libérale de l'État === |

||

[[Fichier:Etienne Bonnot de Condillac.jpg|upright|vignette|[[Étienne Bonnot de Condillac]] est le précurseur du libéralisme économique.]] |

[[Fichier:Etienne Bonnot de Condillac.jpg|upright|vignette|[[Étienne Bonnot de Condillac]] est le précurseur du libéralisme économique.]] |

||

Deux positions coexistent dans la tradition classique. À la suite d’[[Adam Smith]], l’école classique britannique (Smith, Malthus, Ricardo, Stuart Mill) légitime une certaine intervention de l'État dans la sphère économique en lui assignant d'abord trois devoirs : |

Deux positions coexistent dans la tradition classique. À la suite d’[[Adam Smith]], l’école classique britannique (Smith, Malthus, Ricardo, Stuart Mill) légitime une certaine intervention de l'État dans la sphère économique en lui assignant d'abord trois devoirs : |

||

| ⚫ | {{Citation bloc|Le souverain n'a que trois devoirs à remplir […]. Le premier, c'est de défendre la société de tout acte de violence ou d'invasion de la part d'autres sociétés indépendantes […]. Le deuxième, c'est de devoir protéger, autant qu'il est possible, chaque membre de la société contre l'injustice ou l'oppression de tout autre membre, ou bien le devoir d'établir une administration exacte de la justice […]. Et le troisième, c'est le devoir d'ériger ou d'entretenir certains ouvrages publics et certaines institutions que l'intérêt privé d'un particulier ou de quelques particuliers ne pourrait jamais les porter à ériger ou à entretenir, parce que jamais le profit n'en rembourserait la dépense à un particulier ou à quelques particuliers, quoiqu'à l'égard d'une grande société ce profit fasse plus que rembourser les dépenses|''[[Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations]]'', Livre IV, chap. IX}} |

||

| ⚫ | {{Citation bloc|Le souverain n'a que trois devoirs à remplir [ |

||

Au fil de la ''Richesse des nations'', Adam Smith ajoute d'autres prérogatives à l'État. Il prévient que la « main invisible » n'intervient que dans des situations de concurrence, comme dans le petit artisanat, et avertit que, pour leur part, les industriels conspirent toujours ensemble afin de faire monter les prix. L'État a donc le devoir de sauvegarder les conditions de la concurrence contre les capitalistes. Enfin, certaines activités de l'industrie ont des effets non souhaitables (principe des [[externalité]]s) : la [[division du travail]] abrutit les hommes ; et il faut souhaiter que l'État prenne en charge ces désagréments, en assurant l'éducation de la population par exemple. |

Au fil de la ''Richesse des nations'', Adam Smith ajoute d'autres prérogatives à l'État. Il prévient que la « main invisible » n'intervient que dans des situations de concurrence, comme dans le petit artisanat, et avertit que, pour leur part, les industriels conspirent toujours ensemble afin de faire monter les prix. L'État a donc le devoir de sauvegarder les conditions de la concurrence contre les capitalistes. Enfin, certaines activités de l'industrie ont des effets non souhaitables (principe des [[externalité]]s) : la [[division du travail]] abrutit les hommes ; et il faut souhaiter que l'État prenne en charge ces désagréments, en assurant l'éducation de la population par exemple. |

||

| Ligne 297 : | Ligne 291 : | ||

L’[[État]] étant une organisation humaine, les [[Libéralisme classique|libéraux classiques]] ([[Parti whig (Royaume-Uni)|Whigs]], [[Gironde (Révolution française)|Girondins]]) pensent que le risque que les hommes qui le composent abusent de ce monopole de la violence est permanent. En même temps qu’il est le garant des libertés, l’État est donc perçu comme la plus grave menace pour ces mêmes libertés. Lui accorder « le monopole de la violence légitime » ([[Max Weber]]) a pour contrepartie nécessaire de limiter son domaine d’action de façon rigoureuse. |

L’[[État]] étant une organisation humaine, les [[Libéralisme classique|libéraux classiques]] ([[Parti whig (Royaume-Uni)|Whigs]], [[Gironde (Révolution française)|Girondins]]) pensent que le risque que les hommes qui le composent abusent de ce monopole de la violence est permanent. En même temps qu’il est le garant des libertés, l’État est donc perçu comme la plus grave menace pour ces mêmes libertés. Lui accorder « le monopole de la violence légitime » ([[Max Weber]]) a pour contrepartie nécessaire de limiter son domaine d’action de façon rigoureuse. |

||

Pour les héritiers des [[libéralisme classique]], les seules fonctions légitimes de l’État sont celles qui assurent la protection du [[citoyenneté|citoyen]] : [[police (institution)|police]], [[justice]], [[diplomatie]] et [[Politique de sécurité nationale|défense nationale]]. Ces fonctions forment l’État minimal limité à ses fonctions dites [[régalien]]nes. Dans l’exercice de ces fonctions, l’État doit être soumis aux mêmes lois que les citoyens (le [[Juridiction de droit commun en France|droit commun]]), et ne pas faire de lois qu’il ne s’appliquerait pas à lui-même (le [[droit administratif]] de [[Napoléon Ier|Napoléon]] par exemple). Le libéralisme classique prend sa source dans le [[Droit d'Angleterre et du pays de Galles|droit anglais]] et [[Droit romain|romain]]. |

Pour les héritiers des [[libéralisme classique|libéraux classiques]], les seules fonctions légitimes de l’État sont celles qui assurent la protection du [[citoyenneté|citoyen]] : [[police (institution)|police]], [[justice]], [[diplomatie]] et [[Politique de sécurité nationale|défense nationale]]. Ces fonctions forment l’État minimal limité à ses fonctions dites [[régalien]]nes. Dans l’exercice de ces fonctions, l’État doit être soumis aux mêmes lois que les citoyens (le [[Juridiction de droit commun en France|droit commun]]), et ne pas faire de lois qu’il ne s’appliquerait pas à lui-même (le [[droit administratif]] de [[Napoléon Ier|Napoléon]] par exemple). Le libéralisme classique prend sa source dans le [[Droit d'Angleterre et du pays de Galles|droit anglais]] et [[Droit romain|romain]]. |

||

Le [[libéralisme classique]] ne se prononce pas sur la forme institutionnelle de l’État, contrairement au [[néolibéralisme]], mais seulement sur l’étendue de ses pouvoirs. Il préfère néanmoins les dispositions qui permettent de limiter effectivement ces pouvoirs, comme la [[démocratie]] et la [[séparation des pouvoirs]]. |

Le [[libéralisme classique]] ne se prononce pas sur la forme institutionnelle de l’État, contrairement au [[néolibéralisme]], mais seulement sur l’étendue de ses pouvoirs. Il préfère néanmoins les dispositions qui permettent de limiter effectivement ces pouvoirs, comme la [[démocratie]] et la [[séparation des pouvoirs]]. |

||

| Ligne 304 : | Ligne 298 : | ||

Cette philosophie politique pourrait se résumer en trois citations<ref>Gérard Dréan, [[Sociétal (revue)|Sociétal]], {{1er|trimestre}} 2008, {{p.|23}}.</ref> : |