« Tiers état » : différence entre les versions

m Révocation des modifications de 92.151.48.57 (retour à la dernière version de Vincent Lextrait) |

→Liens externes : wikification |

||

| (40 versions intermédiaires par 33 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Ébauche|Révolution française|}} |

|||

| ⚫ | En [[France]], le '''tiers état''' |

||

| ⚫ | En [[France]], le '''tiers état''' était sous l'[[Ancien Régime]], l'ensemble des personnes n'appartenant pas aux deux premiers ordres (ou états) de la société française (le [[clergé]] et la [[noblesse]]), qu'elles soient membres de communautés urbaines ou rurales, prospères ou non, c'est-à-dire la très grande majorité de la population, qui payait des taxes disproportionnées par rapport aux deux autres ordres, privilégiés en ressources et en droits. |

||

| ⚫ | Par ailleurs, les [[député]]s du tiers état aux [[États généraux (France)|états généraux]] représentaient essentiellement la [[bourgeoisie]]<ref name="home.nordnet.fr">{{fr}} {{Lien web | |

||

| ⚫ | Par ailleurs, les [[député]]s du tiers état aux [[États généraux (France)|états généraux]] représentaient essentiellement la [[bourgeoisie]]<ref name="home.nordnet.fr">{{fr}} {{Lien web |titre=Le tiers état |url=http://home.nordnet.fr/~blatouche/D3.html |site=home.nordnet.fr |consulté le=6 novembre 2010}}.</ref>. En effet, les états provinciaux et généraux étaient des assemblées purement fiscales, dont la fonction était de voter l'impôt et d'en décider la répartition entre les différentes circonscriptions administratives. Elles étaient constituées de trois sortes de députés, selon que les circonscriptions fiscales relevaient d'une seigneurie appartenant à l'un des trois ordres : ecclésiastique, laïc ou tierce (autre)<ref>{{fr}} {{Lien web | url = http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_eleve/etymon/hist/tiers.html | titre = Tiers état | site = ac-orleans-tours.fr | consulté le = 6 novembre 2010 }}.</ref>, c'est-à-dire les villes ayant le privilège d'exercer elles-mêmes la haute justice. Dans la plupart de ces villes, comme [[Toulouse]], la seigneurie comtale appartenait à la municipalité, et les fonctions de maire étaient nobles ou anoblissantes. |

||

Contrairement à l'historiographie officielle apparue en [[1789]] avec la publication du célèbre pamphlet ''[[Qu'est-ce que le Tiers-État ?]]'' de l'[[Emmanuel-Joseph Sieyès|abbé Sieyès]], {{refnec|les députés ne représentaient pas chacun les membres de leur ordre, c'est-à-dire ceux de la noblesse, les nobles, ceux du clergé, les ecclésiastiques, et les députés du tiers état, les [[roturiers]], mais toute la population de leurs circonscriptions.}} |

|||

Une fois leur montant global décidé, les impositions étaient réparties par provinces, puis par généralités, ensuite par paroisses, puis par feu (foyer). Il n'y avait pas de répartition des impôts entre les ordres, puisque la noblesse et le clergé étaient exemptés du fait qu'ils n'exerçaient pas de fonctions économiques lucratives. Leurs recettes étaient des recettes fiscales ou parafiscales destinées à assurer des charges d'intérêt général au niveau local ou national. |

Une fois leur montant global décidé, les impositions étaient réparties par provinces, puis par généralités, ensuite par paroisses, puis par feu (foyer). Il n'y avait pas de répartition des impôts entre les ordres, puisque la noblesse et le clergé étaient exemptés du fait qu'ils n'exerçaient pas de fonctions économiques lucratives. Leurs recettes étaient des recettes fiscales ou parafiscales destinées à assurer des charges d'intérêt général au niveau local ou national. |

||

| Ligne 12 : | Ligne 12 : | ||

Le tiers état trouve son origine dans la fonction de « ceux qui travaillent » (''laboratores''), fonction mise en évidence par les travaux de [[Georges Dumézil]] sur les [[fonctions tripartites indo-européennes]], et de [[Georges Duby]] sur les trois ordres<ref>Georges Duby, ''Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme'', 1978.</ref>. L'organisation de la [[société médiévale]] en trois ordres apparaît chez [[Adalbéron de Laon]]. |

Le tiers état trouve son origine dans la fonction de « ceux qui travaillent » (''laboratores''), fonction mise en évidence par les travaux de [[Georges Dumézil]] sur les [[fonctions tripartites indo-européennes]], et de [[Georges Duby]] sur les trois ordres<ref>Georges Duby, ''Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme'', 1978.</ref>. L'organisation de la [[société médiévale]] en trois ordres apparaît chez [[Adalbéron de Laon]]. |

||

À partir du milieu du {{s-|XIII|e}}, les rois et les princes prennent l'habitude de convoquer des assemblées consultatives inspirées des vieilles assemblées féodales<ref>{{Ouvrage | langue |

À partir du milieu du {{s-|XIII|e}}, les rois et les princes prennent l'habitude de convoquer des assemblées consultatives inspirées des vieilles assemblées féodales<ref>{{Ouvrage | langue=fr | auteur1=Colette Beaune | titre=Jean Favier (direction), Peuples et civilisations. {{s2-|XIV|XV}}. Crises et genèses | lieu=Paris | éditeur=[[Presses universitaires de France]] | année=1996 | pages totales=970 | passage=69-87 | isbn=2-13-046874-8}}.</ref>. Suivant le vieux principe de [[droit romain]], {{Citation|ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tous}}. Il s'agit d'abord de leur faire adopter cette nouveauté qu'est l'impôt public, et de faire approuver par les élites les grandes lignes de la politique du souverain. Le contexte est donc celui de la naissance de l'État moderne. Ces assemblées réunissent les délégués de la grande et de la petite noblesse, des représentants du haut clergé et des députés de la bourgeoisie urbaine. Ils sont censés représenter l'opinion de « la communauté du royaume ». Sauf exception ([[Tyrol]], [[Béarn]]), les communautés paysannes en sont exclues alors que les paysans sont les principaux contributeurs de l'impôt. En France, ces premières assemblées sont réunies par le roi [[Philippe le Bel]] à [[Paris]] et à [[Tours]] entre [[1302]] et [[1314]]. Ces assemblées prennent ensuite le nom d'états puis d'états généraux. En [[1357]]-[[1358]], les députés des états sont à l'origine d'une tentative de prise de contrôle ratée de la monarchie, en particulier des finances et du conseil royal<ref>{{Ouvrage | langue=fr | auteur1=Françoise Autrand | titre={{Charles V}} | sous-titre=le Sage | lieu=Paris | éditeur=[[Librairie Arthème Fayard|Fayard]] | année=1994 | pages totales=910 | passage={{nobr|chapitres 12}} et 13, {{p.|246-317}} | isbn=2-213-02769-2}}.</ref>. À partir de [[1439]] toutefois, le [[roi de France]] parvient à se passer de l'accord des états généraux pour lever l'impôt. En [[Angleterre]], l'institution correspondante est le parlement qui se constitue avec la [[Chambre des lords]] et la [[Chambre des communes du Royaume-Uni|Chambre des communes]] entre [[1265]] et [[1296]]. Les Communes rassemblent les délégués des villes et des bourgs ainsi que les chevaliers des comtés élus par les hommes libres dans le cadre des comtés (là non plus pas de paysans élus)<ref>{{Ouvrage | langue=en | auteur1=R. G. Davies, J. H. Denton (direction) | titre=The English Parliament in the Middle Age | lieu=Manchester | éditeur=[[Manchester University Press]] | année=1981 | pages totales=215 | isbn=}}.</ref>. Le Parlement accorde l'impôt mais joue aussi très vite un rôle législatif et politique important, entérinant dès [[1399]] la déposition du roi {{souverain2|Richard II d'Angleterre}} au profit de son cousin [[Henri de Lancastre]]. En [[Espagne]], on parle des [[Cortes (Ancien régime)|''corts'']] ([[Catalogne]]) et des ''cortes'' ([[Castille]]). Dans les principautés allemandes, il s'agit du ''[[Landtag en Allemagne|landtag]]''. |

||

== Rôle politique du tiers état == |

== Rôle politique du tiers état == |

||

Le tiers état joue un rôle politique qui n'est pas seulement de défendre les intérêts fiscaux |

Le tiers état joue un rôle politique qui n'est pas seulement de défendre les intérêts fiscaux des villes et de la bourgeoisie de leurs circonscriptions. Il est aussi d'aider à la réforme de l'administration publique : nombre de grandes ordonnances du {{XVIe siècle}} prennent en compte les problèmes des villes en s’appuyant directement sur les doléances du tiers état : en [[1561]] à [[Orléans]], [[1566]] à [[Moulins (Allier)|Moulins]], [[1579]] à [[Blois]] par exemple. |

||

Les [[États généraux de 1484]] à Tours décrits par [[Jehan Masselin]] dans son ''Journal des États de 1484'' sont marqués par la représentation de la paysannerie au sein du tiers lorsque les députés ne représentaient jusqu'alors que la bourgeoisie urbaine. |

|||

| ⚫ | Cette contribution du tiers état à l'œuvre législative se comprend aisément : il regroupe en effet tous les administrateurs et les principaux techniciens du [[droit]]. En [[1614]], sur les 187 députés du tiers état, on compte deux marchands, un laboureur, mais trente avocats, cinquante-huit lieutenants-généraux et cinquante-six officiers de bailliages ; 177 des membres ont exercé à un moment ou à un autre le métier d'avocat. Le président de la députation, Robert Miron, indique d'ailleurs que ses membres représentent {{Citation|tous les officiers de France […] pour défendre le pauvre peuple}}<ref>Yves Durand, « États généraux », article de l'''Encyclopedia Universalis'', édition 2013.</ref> (par « officier », il faut comprendre ici : occupant un poste dans l'administration royale). En [[1789]], on compte, sur les 578 députés du tiers état, près de 200 avocats. |

||

| ⚫ | Cette contribution du tiers état à l'œuvre législative se comprend aisément : il regroupe en effet tous les administrateurs et les principaux techniciens du [[droit]]. En [[1614]], sur les {{nobr|187 députés}} du tiers état, on compte deux marchands, un laboureur, mais trente avocats, cinquante-huit lieutenants-généraux et cinquante-six officiers de bailliages ; 177 des membres ont exercé à un moment ou à un autre le métier d'avocat. Le président de la députation, Robert Miron, indique d'ailleurs que ses membres représentent {{Citation|tous les officiers de France […] pour défendre le pauvre peuple}}<ref>Yves Durand, « États généraux », article de l'''Encyclopedia Universalis'', {{nobr|édition 2013}}.</ref> (par « officier », il faut comprendre ici : occupant un poste dans l'administration royale). En [[1789]], on compte, sur les {{nobr|578 députés}} du tiers état, près de {{nobr|200 avocats}}. |

||

| ⚫ | Si les [[États généraux (France)|états généraux]] ne sont pas réunis entre [[1614]] et [[1789]], le rôle politique du tiers état se maintient à travers les [[États provinciaux (Ancien Régime)|états provinciaux]] et les états particuliers. De plus, les membres du tiers état participent activement aux gouvernements depuis le règne de |

||

| ⚫ | Si les [[États généraux (France)|états généraux]] ne sont pas réunis entre [[1614]] et [[1789]], le rôle politique du tiers état se maintient à travers les [[États provinciaux (Ancien Régime)|états provinciaux]] et les états particuliers. De plus, les membres du tiers état participent activement aux gouvernements depuis le règne de {{souverain2|Louis XIV de France}} qui ne fait jamais appel, dans ce domaine, à la noblesse. |

||

| ⚫ | Le pouvoir royal s’appuie longtemps sur les députés du tiers état pour faire fléchir les ordres privilégiés et comme un rempart contre l’« [[anarchie]] [[féodale]] ». La dernière tentative, qui tomba à plat, fut celle de Louis XVI en 1787, sur instigation de Calonne, pour imposer une réforme fiscale visant à mettre noblesse et clergé à contribution pour l'impôt<ref>''Histoire de la France'' de Jean-Christian Petitfils page 397</ref>. |

||

| ⚫ | Le pouvoir royal s’appuie longtemps sur les députés du tiers état pour faire fléchir les ordres privilégiés et comme un rempart contre l’« [[anarchie]] [[féodale]] ». La dernière tentative, qui tomba à plat, fut celle de {{Louis XVI}} en 1787, sur instigation de Calonne, pour imposer une réforme fiscale visant à mettre noblesse et clergé à contribution pour l'impôt<ref>''Histoire de la France'' de Jean-Christian Petitfils {{nobr|page 397}}</ref>. |

||

À la veille de la [[Révolution française|Révolution]], le doublement du nombre de députés du tiers état par rapport aux [[États généraux (France)|états généraux]] de [[1614]], fait que leur nombre égale ceux des deux autres ordres, ce qui leur donne la majorité dans la nouvelle [[Assemblée constituante de 1789|Assemblée constituante]]. |

À la veille de la [[Révolution française|Révolution]], le doublement du nombre de députés du tiers état par rapport aux [[États généraux (France)|états généraux]] de [[1614]], fait que leur nombre égale ceux des deux autres ordres, ce qui leur donne la majorité dans la nouvelle [[Assemblée constituante de 1789|Assemblée constituante]]. |

||

== Qui fait partie du tiers état ? == |

|||

Formant la très grande majorité de la population (98%), il occupait la troisième place dans la hiérarchie sociale (le troisième ordre). Le tiers état était composé des bourgeois, des artisans, des ouvriers et surtout des paysans qui représentaient près de 80% du total. |

|||

== Le tiers état et la Révolution française == |

== Le tiers état et la Révolution française == |

||

[[Fichier:Tiers-état.jpg|thumb|250px|« ''J'suis du Tiers-état.'' » (eau-forte coloriée, an., s. d.).]] |

[[Fichier:Tiers-état.jpg|thumb|250px|« ''J'suis du Tiers-état.'' » (eau-forte coloriée, an., s. d.).]] |

||

Lors de la convocation aux états généraux de 1789, les personnes pouvant assister aux assemblées du tiers état sont définies par la loi comme « tous les habitants des villes, bourgs et campagnes, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions ». La quasi-totalité des sujets du royaume est invitée à élire des députés ; seuls les vagabonds et les pauvres sont exclus du vote. Mais, parmi les députés élus ne figure qu'un seul paysan ; la représentation politique du tiers n'a donc que peu à voir avec sa réalité sociale. Les paysans forment en effet au <small>xviii</small><sup>e</sup> s. l'immense majorité de la nation : environ 18 millions de paysans sur 28 millions de Français en 1789<ref name=larousse286>{{Lien web |langue=fr |titre=Tiers état |url=https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/tiers_%C3%A9tat/97286 |site=www.larousse.fr |consulté le=2022-06-16}}.</ref>. |

|||

| ⚫ | |||

L'abolition des privilèges, le 4 août 1789, révèle qu'à l'Ancien Régime (comme on appelle dès ce moment la monarchie absolue), succède une société où la position sociale de l'individu est déterminée par sa richesse, son activité économique, son talent. Ainsi que le déclare l'article premier de la ''Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen'', adoptée le 26 août 1789 : « … les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »<ref name=larousse286/>. |

|||

Avec la Révolution française et l’abolition de l’Ancien Régime, le sens même du terme « tiers état » change. La Révolution fonde, de fait, la notion d'Ancien Régime, et elle exprime par la négative l’expérience passée{{Référence nécessaire||date=21 janvier 2021}}. |

|||

| ⚫ | L’[[Assemblée nationale législative (Révolution française)|Assemblée nationale]] vote ainsi qu’elle {{Citation|détruit entièrement le régime féodal}} le {{date|11|août|1789}} après des débats débutés dans la nuit du {{date|4 août 1789-}}. C’est la fin juridique de l’existence du tiers état, mais ce terme, que beaucoup{{Qui|date=21 janvier 2021}} confondent dès lors avec un vague synonyme de « peuple », avec un arrière-fond de misérabilisme est loin de disparaître du vocabulaire. L’[[abbé Sieyès]] est avant-gardiste dans ce domaine en lançant dès {{date||janvier|1789}} un [[libelle]] fameux : |

||

{{Citation bloc|Qu'est-ce que le Tiers-État ? Tout.<br>Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien<ref name="home.nordnet.fr"/>.<br>Que demande-t-il ? À être quelque chose.|Emmanuel Joseph Sieyès : ''[[Qu'est-ce que le Tiers-État ?]]'' (1789)}} |

{{Citation bloc|Qu'est-ce que le Tiers-État ? Tout.<br>Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien<ref name="home.nordnet.fr"/>.<br>Que demande-t-il ? À être quelque chose.|Emmanuel Joseph Sieyès : ''[[Qu'est-ce que le Tiers-État ?]]'' (1789)}} |

||

auquel fera écho la maxime humoristique non moins fameuse : |

{{Référence nécessaire|auquel fera écho la maxime humoristique non moins fameuse|date=21 janvier 2021}} : |

||

{{Citation bloc|Qu’est ce que le tiers état ? Rien. Que veut-il ? Tout.}} Au {{XIXe siècle}}, [[Pierre-Joseph Proudhon|Proudhon]] reprend sur le même registre<ref>''[[Qu'est-ce que la propriété ?]]'', chap. |

{{Citation bloc|Qu’est ce que le tiers état ? Rien. Que veut-il ? Tout.}} Au {{XIXe siècle}}, [[Pierre-Joseph Proudhon|Proudhon]] reprend sur le même registre<ref>''[[Qu'est-ce que la propriété ?]]'', {{chap.|1}} {{p.|28}} de l'édition originale ({{cf.}} ''Gallica'').</ref> : {{Citation bloc|Qu’est-ce que le tiers état ? Rien. Que doit-il être ? Tout.}} |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 56 : | Ligne 67 : | ||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

{{liens}} |

|||

{{Portail|histoire|royaume de France}} |

{{Portail|histoire|royaume de France|révolution française}} |

||

[[Catégorie:Ancien Régime]] |

[[Catégorie:Ancien Régime]] |

||

[[Catégorie:Histoire de la société française]] |

[[Catégorie:Histoire de la société française]] |

||

[[en:Estates of the realm#Third Estate]] |

|||

Version du 15 mai 2024 à 07:40

En France, le tiers état était sous l'Ancien Régime, l'ensemble des personnes n'appartenant pas aux deux premiers ordres (ou états) de la société française (le clergé et la noblesse), qu'elles soient membres de communautés urbaines ou rurales, prospères ou non, c'est-à-dire la très grande majorité de la population, qui payait des taxes disproportionnées par rapport aux deux autres ordres, privilégiés en ressources et en droits.

Par ailleurs, les députés du tiers état aux états généraux représentaient essentiellement la bourgeoisie[1]. En effet, les états provinciaux et généraux étaient des assemblées purement fiscales, dont la fonction était de voter l'impôt et d'en décider la répartition entre les différentes circonscriptions administratives. Elles étaient constituées de trois sortes de députés, selon que les circonscriptions fiscales relevaient d'une seigneurie appartenant à l'un des trois ordres : ecclésiastique, laïc ou tierce (autre)[2], c'est-à-dire les villes ayant le privilège d'exercer elles-mêmes la haute justice. Dans la plupart de ces villes, comme Toulouse, la seigneurie comtale appartenait à la municipalité, et les fonctions de maire étaient nobles ou anoblissantes.

Une fois leur montant global décidé, les impositions étaient réparties par provinces, puis par généralités, ensuite par paroisses, puis par feu (foyer). Il n'y avait pas de répartition des impôts entre les ordres, puisque la noblesse et le clergé étaient exemptés du fait qu'ils n'exerçaient pas de fonctions économiques lucratives. Leurs recettes étaient des recettes fiscales ou parafiscales destinées à assurer des charges d'intérêt général au niveau local ou national.

Origine

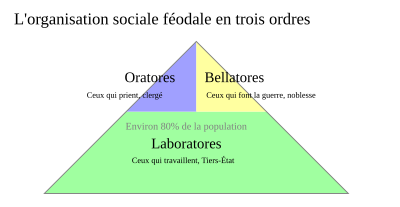

Le tiers état trouve son origine dans la fonction de « ceux qui travaillent » (laboratores), fonction mise en évidence par les travaux de Georges Dumézil sur les fonctions tripartites indo-européennes, et de Georges Duby sur les trois ordres[3]. L'organisation de la société médiévale en trois ordres apparaît chez Adalbéron de Laon.

À partir du milieu du XIIIe siècle, les rois et les princes prennent l'habitude de convoquer des assemblées consultatives inspirées des vieilles assemblées féodales[4]. Suivant le vieux principe de droit romain, « ce qui concerne tout le monde doit être approuvé par tous ». Il s'agit d'abord de leur faire adopter cette nouveauté qu'est l'impôt public, et de faire approuver par les élites les grandes lignes de la politique du souverain. Le contexte est donc celui de la naissance de l'État moderne. Ces assemblées réunissent les délégués de la grande et de la petite noblesse, des représentants du haut clergé et des députés de la bourgeoisie urbaine. Ils sont censés représenter l'opinion de « la communauté du royaume ». Sauf exception (Tyrol, Béarn), les communautés paysannes en sont exclues alors que les paysans sont les principaux contributeurs de l'impôt. En France, ces premières assemblées sont réunies par le roi Philippe le Bel à Paris et à Tours entre 1302 et 1314. Ces assemblées prennent ensuite le nom d'états puis d'états généraux. En 1357-1358, les députés des états sont à l'origine d'une tentative de prise de contrôle ratée de la monarchie, en particulier des finances et du conseil royal[5]. À partir de 1439 toutefois, le roi de France parvient à se passer de l'accord des états généraux pour lever l'impôt. En Angleterre, l'institution correspondante est le parlement qui se constitue avec la Chambre des lords et la Chambre des communes entre 1265 et 1296. Les Communes rassemblent les délégués des villes et des bourgs ainsi que les chevaliers des comtés élus par les hommes libres dans le cadre des comtés (là non plus pas de paysans élus)[6]. Le Parlement accorde l'impôt mais joue aussi très vite un rôle législatif et politique important, entérinant dès 1399 la déposition du roi Richard II au profit de son cousin Henri de Lancastre. En Espagne, on parle des corts (Catalogne) et des cortes (Castille). Dans les principautés allemandes, il s'agit du landtag.

Rôle politique du tiers état

Le tiers état joue un rôle politique qui n'est pas seulement de défendre les intérêts fiscaux des villes et de la bourgeoisie de leurs circonscriptions. Il est aussi d'aider à la réforme de l'administration publique : nombre de grandes ordonnances du XVIe siècle prennent en compte les problèmes des villes en s’appuyant directement sur les doléances du tiers état : en 1561 à Orléans, 1566 à Moulins, 1579 à Blois par exemple.

Les États généraux de 1484 à Tours décrits par Jehan Masselin dans son Journal des États de 1484 sont marqués par la représentation de la paysannerie au sein du tiers lorsque les députés ne représentaient jusqu'alors que la bourgeoisie urbaine.

Cette contribution du tiers état à l'œuvre législative se comprend aisément : il regroupe en effet tous les administrateurs et les principaux techniciens du droit. En 1614, sur les 187 députés du tiers état, on compte deux marchands, un laboureur, mais trente avocats, cinquante-huit lieutenants-généraux et cinquante-six officiers de bailliages ; 177 des membres ont exercé à un moment ou à un autre le métier d'avocat. Le président de la députation, Robert Miron, indique d'ailleurs que ses membres représentent « tous les officiers de France […] pour défendre le pauvre peuple »[7] (par « officier », il faut comprendre ici : occupant un poste dans l'administration royale). En 1789, on compte, sur les 578 députés du tiers état, près de 200 avocats.

Si les états généraux ne sont pas réunis entre 1614 et 1789, le rôle politique du tiers état se maintient à travers les états provinciaux et les états particuliers. De plus, les membres du tiers état participent activement aux gouvernements depuis le règne de Louis XIV qui ne fait jamais appel, dans ce domaine, à la noblesse.

Le pouvoir royal s’appuie longtemps sur les députés du tiers état pour faire fléchir les ordres privilégiés et comme un rempart contre l’« anarchie féodale ». La dernière tentative, qui tomba à plat, fut celle de Louis XVI en 1787, sur instigation de Calonne, pour imposer une réforme fiscale visant à mettre noblesse et clergé à contribution pour l'impôt[8].

À la veille de la Révolution, le doublement du nombre de députés du tiers état par rapport aux états généraux de 1614, fait que leur nombre égale ceux des deux autres ordres, ce qui leur donne la majorité dans la nouvelle Assemblée constituante.

Qui fait partie du tiers état ?

Formant la très grande majorité de la population (98%), il occupait la troisième place dans la hiérarchie sociale (le troisième ordre). Le tiers état était composé des bourgeois, des artisans, des ouvriers et surtout des paysans qui représentaient près de 80% du total.

Le tiers état et la Révolution française

Lors de la convocation aux états généraux de 1789, les personnes pouvant assister aux assemblées du tiers état sont définies par la loi comme « tous les habitants des villes, bourgs et campagnes, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris au rôle des impositions ». La quasi-totalité des sujets du royaume est invitée à élire des députés ; seuls les vagabonds et les pauvres sont exclus du vote. Mais, parmi les députés élus ne figure qu'un seul paysan ; la représentation politique du tiers n'a donc que peu à voir avec sa réalité sociale. Les paysans forment en effet au xviiie s. l'immense majorité de la nation : environ 18 millions de paysans sur 28 millions de Français en 1789[9].

L'abolition des privilèges, le 4 août 1789, révèle qu'à l'Ancien Régime (comme on appelle dès ce moment la monarchie absolue), succède une société où la position sociale de l'individu est déterminée par sa richesse, son activité économique, son talent. Ainsi que le déclare l'article premier de la Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen, adoptée le 26 août 1789 : « … les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune »[9].

Avec la Révolution française et l’abolition de l’Ancien Régime, le sens même du terme « tiers état » change. La Révolution fonde, de fait, la notion d'Ancien Régime, et elle exprime par la négative l’expérience passée[réf. nécessaire].

L’Assemblée nationale vote ainsi qu’elle « détruit entièrement le régime féodal » le après des débats débutés dans la nuit du . C’est la fin juridique de l’existence du tiers état, mais ce terme, que beaucoup[Qui ?] confondent dès lors avec un vague synonyme de « peuple », avec un arrière-fond de misérabilisme est loin de disparaître du vocabulaire. L’abbé Sieyès est avant-gardiste dans ce domaine en lançant dès un libelle fameux :

« Qu'est-ce que le Tiers-État ? Tout.

Qu’a-t-il été jusqu’à présent dans l’ordre politique ? Rien[1].

Que demande-t-il ? À être quelque chose. »

— Emmanuel Joseph Sieyès : Qu'est-ce que le Tiers-État ? (1789)

auquel fera écho la maxime humoristique non moins fameuse[réf. nécessaire] :

« Qu’est ce que le tiers état ? Rien. Que veut-il ? Tout. »

Au XIXe siècle, Proudhon reprend sur le même registre[10] :

« Qu’est-ce que le tiers état ? Rien. Que doit-il être ? Tout. »

Notes et références

- (fr) « Le tiers état », sur home.nordnet.fr (consulté le ).

- (fr) « Tiers état », sur ac-orleans-tours.fr (consulté le ).

- Georges Duby, Les trois ordres ou l'imaginaire du féodalisme, 1978.

- Colette Beaune, Jean Favier (direction), Peuples et civilisations. XIVe et XVe siècles. Crises et genèses, Paris, Presses universitaires de France, , 970 p. (ISBN 2-13-046874-8), p. 69-87.

- Françoise Autrand, Charles V : le Sage, Paris, Fayard, , 910 p. (ISBN 2-213-02769-2), chapitres 12 et 13, p. 246-317.

- (en) R. G. Davies, J. H. Denton (direction), The English Parliament in the Middle Age, Manchester, Manchester University Press, , 215 p..

- Yves Durand, « États généraux », article de l'Encyclopedia Universalis, édition 2013.

- Histoire de la France de Jean-Christian Petitfils page 397

- « Tiers état », sur www.larousse.fr (consulté le ).

- Qu'est-ce que la propriété ?, chap. 1 p. 28 de l'édition originale (cf. Gallica).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :