« Auguste et Louis Lumière » : différence entre les versions

Annulation de la modification de Mathious Ier (d) : typographie points, « Cela inclut […] les légendes d’images… » Balise : Annulation |

|||

| (47 versions intermédiaires par 33 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{voir homonymes|Lumière (homonymie)}} |

{{voir homonymes|Lumière (homonymie)}} |

||

[[Fichier:Fratelli Lumiere.jpg| |

[[Fichier:Fratelli Lumiere.jpg|vignette|redresse|Auguste et Louis Lumière.]] |

||

'''Auguste et Louis Lumière''', souvent désignés par l'expression '''frères Lumière''', sont deux [[ingénieur]]s et [[industrie]]ls [[France|français]] qui ont joué un rôle primordial dans l'[[histoire du cinéma]] et de la [[Histoire de la photographie|photographie]]. |

'''Auguste et Louis Lumière''', souvent désignés par l'expression '''frères Lumière''', sont deux [[ingénieur]]s et [[industrie]]ls [[France|français]] qui ont joué un rôle primordial dans l'[[histoire du cinéma]] et de la [[Histoire de la photographie|photographie]]. |

||

| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||

== Origines familiales et naissance == |

== Origines familiales et naissance == |

||

[[Fichier:Maison Frères Lumière 0001.jpg| |

[[Fichier:Maison Frères Lumière 0001.jpg|vignette|redresse|[[Maison natale des frères Lumière]] à [[Besançon]].]] |

||

Les frères Lumière sont les fils de l'industriel, peintre et photographe [[Antoine Lumière]], né le {{Date-|13 |

Les frères Lumière sont les fils de l'industriel, peintre et photographe [[Antoine Lumière]], né le {{Date-|13 mars 1840}} à [[Ormoy (Haute-Saône)]], et de Jeanne Joséphine Costille, née le {{Date-|29 septembre 1841}}<ref>[http://edencinemalaciotat.com/leslumiereetlaciotat.html Les Lumières et La Ciotat], site edencinemalaciotat.com.</ref> à [[Paris]]. Antoine et Jeanne se sont mariés le {{Date|24 octobre 1861}} à la [[Mairie du 5e arrondissement de Paris|mairie du {{5e|arrondissement}}]] de [[Paris]]<ref>[[Registres paroissiaux et d'état civil à Paris|Registre d'état civil du {{5e|arrondissement}} de Paris]], 1861, [[Archives de Paris]].</ref> et en l'[[église Saint-Étienne-du-Mont]]. Installés à [[Besançon]] ([[maison natale des frères Lumière]]) leurs deux premiers enfants naissent dans cette ville : Auguste le {{Date-|19 octobre 1862}} au 1 place Saint-Quentin (actuelle [[Place Victor-Hugo (Besançon)|place Victor-Hugo]] depuis 1885)<ref>Registre d'[[état civil]] de [[Besançon]] (1862) : ''L'an mil huit cent soixante-deux, le vingt octobre à deux heures du soir. Nous, Claude François Brulard adjoint délégué du Maire de Besançon, faisant les fonctions d'Officier public de l'état civil, avons constaté la naissance de Auguste Marie Louis Nicolas, né hier à trois heures et demie du soir fils de Claude Antoine Lumière, peintre, âgé de vingt deux ans, né à Ormoy (Haute-Saône), et de Jeanne Joséphine Costille, sans profession, âgée de vingt un ans, native de Paris (Seine), Époux demeurant à Besançon place St Quentin {{n°|1}} où l'enfant est né, présenté par le dit sieur Lumière, père de l'enfant. Le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, en présence de Théodore Auguste Berthelot, doreur, âgé de cinquante cinq ans, demeurant à Besançon, et de Achille Pechelache, horloger, âgé de vingt six ans, demeurant à la dite ville, témoins qui ont signé avec nous après lecture ainsi que le déclarant.'' Archives municipales de [[Besançon]].</ref> et Louis le {{Date-|5 octobre 1864}} au 143 grande rue<ref>Registre d'[[état civil]] de [[Besançon]] (1864) : ''L'an mil huit cent soixante-quatre, le cinq octobre à onze heures du matin. Nous, Claude François Brulard adjoint délégué du Maire de Besançon, faisant les fonctions d'Officier public de l'état civil, avons constaté la naissance de Louis Jean, né ce jour à une heure du matin fils de {{M.|Claude}} Antoine Lumière, peintre et photographe, âgé de vingt quatre ans, né à Ormoy (Haute-Saône), et de D. Jeanne Joséphine Costille, sans profession, âgée de vingt trois ans, native de Paris (Seine), Époux demeurant à Besançon grande-rue {{n°|143}} où l'enfant est né, présenté par le dit sieur Lumière, père de l'enfant. Le sexe de l'enfant a été reconnu être masculin, en présence de {{M.|Victor}} Jeanneney, artiste peintre, âgé de trente deux ans, demeurant à Besançon, et de {{M.|Achille}} Pechelache, horloger, âgé de vingt huit ans, demeurant à la dite ville, témoins qui ont signé avec nous après lecture ainsi que le déclarant.'' Archives municipales de [[Besançon]].</ref>. |

||

== Inventions == |

== Inventions == |

||

{{Citation bloc|Chaque frère œuvre de son côté, mais, jusqu’en 1918, tous leurs travaux seront signés de leurs deux prénoms. Cette communauté de labeur se double d’une parfaite entente fraternelle. Les deux frères, qui ont épousé deux sœurs, vivent dans les appartements symétriques d’une même villa. Des années durant, l’opinion publique a évoqué le couple légendaire des « frères Lumière », unis dans la célébrité comme dans la vie<ref>{{Ouvrage |langue=fr | |

{{Citation bloc|Chaque frère œuvre de son côté, mais, jusqu’en 1918, tous leurs travaux seront signés de leurs deux prénoms. Cette communauté de labeur se double d’une parfaite entente fraternelle. Les deux frères, qui ont épousé deux sœurs, vivent dans les appartements symétriques d’une même villa. Des années durant, l’opinion publique a évoqué le couple légendaire des « frères Lumière », unis dans la célébrité comme dans la vie<ref>{{Ouvrage |langue=fr |auteur1=[[Vincent Pinel]] |titre=Louis Lumière, inventeur et cinéaste |lieu=Paris |éditeur=[[Nathan (maison d'édition)|Nathan]] |nature ouvrage=biographie |année=1994 |pages totales=127 |isbn=2-09-190984-X |passage=12-13. }}</ref>.}} |

||

=== Plaque photographique sèche === |

=== Plaque photographique sèche === |

||

Selon cette communauté fraternelle, les frères Lumière ont déposé sous leurs deux noms plus de 170 brevets, essentiellement dans le domaine de la [[photographie]]. Louis invente notamment les [[Plaque photographique|plaques photographiques]] sèches instantanées prêtes à l'emploi dites [[Plaque sèche|Étiquette bleue]] en 1881. C'est la vente de ces plaques qui fait la fortune de la famille. {{Citation|Les plaques "Étiquette bleue" furent plus qu'un succès : ce fut un véritable coup de foudre. Dès la première année, elles nous ont fait gagner près de {{formatnum | 500 000}} francs<ref>Propos recueillis par Georges Sadoul le 24 |

Selon cette communauté fraternelle, les frères Lumière ont déposé sous leurs deux noms plus de 170 brevets, essentiellement dans le domaine de la [[photographie]]. Louis invente notamment les [[Plaque photographique|plaques photographiques]] sèches instantanées prêtes à l'emploi dites [[Plaque sèche|Étiquette bleue]] en 1881. C'est la vente de ces plaques qui fait la fortune de la famille<ref name="GrandPalais">{{Lien web |titre=L'invention du cinéma : une aventure industrielle |url=https://www.grandpalais.fr/fr/article/linvention-du-cinema-une-aventure-industrielle |date=30 mars 2015 |site=grandpalais.fr |consulté le=28 octobre 2023}}.</ref>. {{Citation|Les plaques "Étiquette bleue" furent plus qu'un succès : ce fut un véritable coup de foudre. Dès la première année, elles nous ont fait gagner près de {{formatnum | 500 000}} francs<ref>Propos recueillis par [[Georges Sadoul]] le {{date-|24 septembre 1946}}, publiés dans les ''[[Cahiers du cinéma]]'' {{n°}}159, {{date-|octobre 1964}}, et reproduits dans {{harvsp|Sadoul|1964}}. Cité par Vincent Pinel, page 8.</ref>.}} |

||

[[Fichier: |

[[Fichier:Caja de placas secas al gelatino-bromuro de plata, marca Lumière, hacia 1900, Fototeca del IPCE, Madrid, España.jpg|vignette|Boîte de plaques photographiques conservée à l'[[Institut du patrimoine culturel d'Espagne]] à [[Madrid]].]] |

||

En |

En 1903, les deux frères signent l'obtention de la couleur sur plaque photographique sèche, dite « [[autochrome]] »<ref name="Institut">{{Lien web |titre=Les Autochromes |url=https://www.institut-lumiere.org/musee/les-freres-lumiere-et-leurs-inventions/autochromes.html |date= |site=institut-lumiere.org |consulté le=28 octobre 2023}}.</ref>, que Louis Lumière, qui paradoxalement n'aime pas le cinéma<ref>Citation Louis Lumière, in « Cent ans de cinéma français », « Collection Les Images Encyclopédiques », éditions Sages Comme Des Images, Paris, 1994 {{ISBN|2-910182-01-0}}.</ref>, considère comme étant sa plus prestigieuse invention, celle à laquelle il a consacré plus de dix années de sa vie. |

||

=== Cinématographe === |

=== Cinématographe === |

||

==== Rappel historique ==== |

|||

Contrairement à une idée reçue plus que tenace, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais la première projection collective gratuite de films photographiques sur grand écran, le {{date-|22 mars 1895}}, devant un parterre restreint de savants de la [[Société d'encouragement pour l'industrie nationale]], au n° 44 de la [[Rue de Rennes (Paris)|rue de Rennes]], correspondant désormais au 4 [[place Saint-Germain-des-Prés]] à Paris. Suivent les séances du {{date-|21 septembre}} et du {{date-|14 octobre 1895}} au Palais Lumière et à l'[[L'Eden Théâtre|Eden Théâtre]] de [[La Ciotat]]<ref>[http://edencinemalaciotat.com/leplusvieuxcinemadumonde.html Cinéma Eden-Théâtre, le plus ancien cinéma du monde], site edencinemalaciotat.org, consulté le 9 décembre 2018.</ref>, devant un public choisi, et enfin la séance payante ouverte au grand public du {{date-|28 décembre 1895}} au [[Salon indien du Grand Café]] situé 14 [[boulevard des Capucines]] à Paris. Chacun des dix bobineaux projetés lors de cette séance dure une cinquantaine de secondes. Avec [[L'Arroseur arrosé |

Contrairement à une idée reçue plus que tenace, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais la première projection collective gratuite de films photographiques sur grand écran, le {{date-|22 mars 1895}}, devant un parterre restreint de savants de la [[Société d'encouragement pour l'industrie nationale]], au n° 44 de la [[Rue de Rennes (Paris)|rue de Rennes]], correspondant désormais au 4 [[place Saint-Germain-des-Prés]] à Paris. Suivent les séances du {{date-|21 septembre 1895-}} et du {{date-|14 octobre 1895}} au Palais Lumière et à l'[[L'Eden Théâtre|Eden Théâtre]] de [[La Ciotat]]<ref>[http://edencinemalaciotat.com/leplusvieuxcinemadumonde.html Cinéma Eden-Théâtre, le plus ancien cinéma du monde], site edencinemalaciotat.org, consulté le 9 décembre 2018.</ref>, devant un public choisi, et enfin la séance payante ouverte au grand public du {{date-|28 décembre 1895}} au [[Salon indien du Grand Café]] situé 14 [[boulevard des Capucines]] à Paris. Chacun des dix bobineaux projetés lors de cette séance dure une cinquantaine de secondes. Avec ''[[L'Arroseur arrosé]]'', [[Louis Lumière]] réalise le premier film photographique de fiction. |

||

Les premières projections de films non photographiques de fiction sur grand écran devant un public rassemblé payant datent d'octobre [[1892 au cinéma|1892]], trois ans avant celles des frères Lumière, et sont le fruit du travail patient d'[[Émile Reynaud]] qui peint directement sur sa pellicule {{Incise|l'[[animation sans caméra]] fait partie du cinéma et non du [[précinéma]]}} les premiers [[dessin animé|dessins animés]] du cinéma, dont la durée est déjà de plus d'une minute et atteindra 5 minutes en [[1900 au cinéma|1900]] |

Les premières projections de films non photographiques de fiction sur grand écran devant un public rassemblé payant datent d'octobre [[1892 au cinéma|1892]], trois ans avant celles des frères Lumière, et sont le fruit du travail patient d'[[Émile Reynaud]] qui peint directement sur sa pellicule {{Incise|l'[[animation sans caméra]] fait partie du cinéma et non du [[précinéma]]}} les premiers [[dessin animé|dessins animés]] du cinéma, dont la durée est déjà de plus d'une minute et atteindra 5 minutes en [[1900 au cinéma|1900]]{{sfn|Briselance|Morin|2010|p=21-23}}. Avant la première projection Lumière, deux autres projections de films photographiques ont eu lieu, l'une à [[New York]], organisée par l'Américain [[Woodville Latham]] le {{date-|21 avril 1895}}, l'autre à [[Berlin]], faite par l'Allemand [[Max Skladanowsky]] le {{date-|1 novembre 1895}}, mais les techniques utilisées pour ces projections sont loin d'être au point, et ces deux séances n'ont aucun retentissement, ni dans le milieu des professionnels de la photographie, ni parmi le public international, contrairement à celle des frères Lumière. |

||

Leur succès découle d'une suite ininterrompue d'inventions. En [[1888 au cinéma|1888]], [[John Carbutt]] invente une bande souple en [[nitrate de cellulose]], que [[George Eastman]] commercialise aux États-Unis dès [[1889 au cinéma|1889]]. Aussitôt, le Français [[Étienne-Jules Marey]] s'en procure par des voies détournées et enregistre les premières suites de prises de vues instantanées sur bande nitrate (dont 420 sont conservées), sans toutefois parvenir à les projeter, ce qui ne le chagrine pas car son but scientifique est l'analyse des mouvements par la photographie rapide ([[chronophotographie]]) et non leur présentation en tant que spectacle<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=André |nom1=Bazin |lien auteur1=André Bazin |titre=Qu’est-ce que le cinéma ? |éditeur=Les Éditions du Cerf |collection=7ème Art |lieu=Paris |année=1994 |pages totales=372 |isbn=978-2-204-02419-8 |isbn10=2-204-02419-8 |titre chapitre=Le Mythe du cinéma total |passage=19. }}</ref>, même si son assistant [[Georges Demenÿ]] a l'idée en [[1892 au cinéma|1892]], de projeter de telles bandes découpées en petites vignettes disposées sur son [[phonoscope]] à disque de verre, selon le principe et la durée cyclique des [[jouet optique|jouets optiques]]. De mai [[1891 au cinéma|1891]] à fin [[1895 au cinéma|1895]], les Américains [[Thomas Edison]], l'inventeur du [[phonographe]], et surtout son assistant et premier [[réalisateur]] du cinéma, [[William Kennedy Laurie Dickson]], produisent et tournent quelque 148 films, enregistrés avec la [[caméra Kinétographe]] et visionnés individuellement par le public à l'aide du [[kinétoscope]] (visionnement par loupe). Ils créent, non seulement le premier [[studio de cinéma]], le [[Black Maria]], mais aussi, les [[Kinetoscope Parlor]]s, des [[machines à sous]], qui préfigurent moins les [[salle de cinéma|salles de cinéma]] que les salles de [[jeux d'arcade]]<ref>{{ouvrage |

Leur succès découle d'une suite ininterrompue d'inventions. En [[1888 au cinéma|1888]], [[John Carbutt]] invente une bande souple en [[nitrate de cellulose]], que [[George Eastman]] commercialise aux États-Unis dès [[1889 au cinéma|1889]]. Aussitôt, le Français [[Étienne-Jules Marey]] s'en procure par des voies détournées et enregistre les premières suites de prises de vues instantanées sur bande nitrate (dont 420 sont conservées), sans toutefois parvenir à les projeter, ce qui ne le chagrine pas car son but scientifique est l'analyse des mouvements par la photographie rapide ([[chronophotographie]]) et non leur présentation en tant que spectacle<ref>{{Ouvrage |langue=fr |prénom1=André |nom1=Bazin |lien auteur1=André Bazin |titre=Qu’est-ce que le cinéma ? |éditeur=Les Éditions du Cerf |collection=7ème Art |lieu=Paris |année=1994 |pages totales=372 |isbn=978-2-204-02419-8 |isbn10=2-204-02419-8 |titre chapitre=Le Mythe du cinéma total |passage=19. }}</ref>, même si son assistant [[Georges Demenÿ]] a l'idée en [[1892 au cinéma|1892]], de projeter de telles bandes découpées en petites vignettes disposées sur son [[phonoscope]] à disque de verre, selon le principe et la durée cyclique des [[jouet optique|jouets optiques]]. De mai [[1891 au cinéma|1891]] à fin [[1895 au cinéma|1895]], les Américains [[Thomas Edison]], l'inventeur du [[phonographe]], et surtout son assistant et premier [[réalisateur]] du cinéma, [[William Kennedy Laurie Dickson]], produisent et tournent quelque 148 films, enregistrés avec la [[caméra Kinétographe]] et visionnés individuellement par le public à l'aide du [[kinétoscope]] (visionnement par loupe). Ils créent, non seulement le premier [[studio de cinéma]], le [[Black Maria]], mais aussi, les [[Kinetoscope Parlor]]s, des [[machines à sous]], qui préfigurent moins les [[salle de cinéma|salles de cinéma]] que les salles de [[jeux d'arcade]]<ref>{{ouvrage|langue=fr |auteur1=[[Laurent Mannoni]] |titre=La Machine cinéma |sous-titre=De Méliès à la 3D |nature ouvrage=exposition, Paris, Cinémathèque française, {{date-|5 octobre 2016}}-{{date-|29 janvier 2017}} |lieu=Paris |éditeur=[[Cinémathèque française]] et Lienart |année=2016 |pages totales=297 |isbn=978-2-35906-176-5 |passage=38}}.</ref>. |

||

En [[1895 au cinéma|1895]], les [[Max Skladanowsky|frères Max et Emil Skladanowsky]] présentent publiquement des images photographiques animées au ''Wintergarten'' (Berlin) grâce à leur ''[[bioscope]]'' ( |

En [[1895 au cinéma|1895]], les [[Max Skladanowsky|frères Max et Emil Skladanowsky]] présentent publiquement des images photographiques animées au ''Wintergarten'' (Berlin) grâce à leur ''[[Caméra Biographe|bioscope]]'' (Caméra Biographe, un système de caméras et appareils de projection jumeaux, utilisant deux bandes distinctes d'images, enregistrées puis projetées alternativement, mis au point par [[Georges Demenÿ]]) dès le {{date-|1er novembre 1895-}}. |

||

==== La caméra Cinématographe ==== |

|||

{{article détaillé|Caméra Cinématographe}} |

|||

En 1894, [[Antoine Lumière]], le père d'Auguste et de Louis, assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope et également, à deux pas de là, à une projection d'Émile Reynaud dans son [[Théâtre optique]]. Pour Antoine, pas de doute : l'image animée est un marché d'avenir pour la famille, en direction de sa clientèle habituelle, les riches amateurs, à condition de marier le miracle de l'image photographique en mouvement avec la magie de la projection sur grand écran. Convaincu à son tour, Auguste Lumière<ref>Auguste Lumière, ''Mes travaux et mes jours'', autobiographie, Éditions La Colombe, Lyon, France, 1953, pp. 32 ss. Voir aussi |

En 1894, [[Antoine Lumière]], le père d'Auguste et de Louis, assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope et également, à deux pas de là, à une projection d'Émile Reynaud dans son [[Théâtre optique]]. Pour Antoine, pas de doute : l'image animée est un marché d'avenir pour la famille, en direction de sa clientèle habituelle, les riches amateurs, à condition de marier le miracle de l'image photographique en mouvement avec la magie de la projection sur grand écran. Convaincu à son tour, Auguste Lumière<ref>Auguste Lumière, ''Mes travaux et mes jours'', autobiographie, Éditions La Colombe, Lyon, France, 1953, pp. 32 ss. Voir aussi {{harvsp|Rittaud-Hutinet|1995|p=158}}, {{harvsp|Sadoul|1964|p=10}} et {{ouvrage|auteur1=Paul Vigne|titre=La vie laborieuse et féconde d'Auguste Lumière|éditeur=Durand-Girard|lieu=Lyon|année=1942|passage=77}}.</ref> se lance dans la recherche avec un mécanicien, [[Charles Moisson]]. Il échoue et c'est Louis qui prend le relais. Durant l'été 1894, dans l'usine Lumière de Lyon-Monplaisir, il met au point un mécanisme ingénieux qui se différencie de ceux du kinétographe et du kinétoscope. Comme Edison, il adopte le format {{unité|35|mm}}, mais, pour ne pas entrer en contrefaçon avec la pellicule à huit perforations rectangulaires autour de chaque [[photogramme]], brevetée par l'inventeur et industriel américain, il choisit une formule à deux perforations rondes par photogramme (abandonnée par la suite). |

||

L'invention de Louis reprend en fait un procédé mécanique préexistant dont il adapte le principe au déplacement intermittent de la pellicule, nécessaire à l'exposition des images l'une après l'autre, mais l'émergence de cette idée est restée dans l'esprit des deux frères baignée d'un parfum miraculeux : Louis aurait été malade et fiévreux, et, au cours d'une insomnie, il aurait imaginé de donner {{Citation|à un cadre porte-griffes un mouvement alternatif, analogue comme fonctionnement à celui du pied-de-biche d'une machine à coudre, les griffes s'enfonçant au sommet de la course, dans des perforations pratiquées sur les bords de la pellicule devant porter l'image, pour entraîner celle-ci et, se retirant au bas de cette course, laissant la pellicule immobile pendant la remontée du système d'entraînement. Ce fut une révélation<ref>Auguste Lumière, cité par [[L'Illustration]] n°4836 du 9 novembre 1935.</ref>.}} |

L'invention de Louis reprend en fait un procédé mécanique préexistant dont il adapte le principe au déplacement intermittent de la pellicule, nécessaire à l'exposition des images l'une après l'autre, mais l'émergence de cette idée est restée dans l'esprit des deux frères baignée d'un parfum miraculeux : Louis aurait été malade et fiévreux, et, au cours d'une insomnie, il aurait imaginé de donner {{Citation|à un cadre porte-griffes un mouvement alternatif, analogue comme fonctionnement à celui du pied-de-biche d'une machine à coudre, les griffes s'enfonçant au sommet de la course, dans des perforations pratiquées sur les bords de la pellicule devant porter l'image, pour entraîner celle-ci et, se retirant au bas de cette course, laissant la pellicule immobile pendant la remontée du système d'entraînement. Ce fut une révélation<ref>Auguste Lumière, cité par [[L'Illustration]] n°4836 du 9 novembre 1935.</ref>.}} |

||

| Ligne 39 : | Ligne 40 : | ||

Dès le {{date|26 décembre 1894}}, on peut lire dans le journal ''Le [[Lyon républicain]]'', que les frères Lumière {{citation|travaillent actuellement à la construction d’un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d’Edison et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur.}}<ref>(sous la direction de) Michelle Aubert et Jean-Claude Seguin, « La Production cinématographique des frères Lumière », Bifi-éditions, Mémoires de cinéma, Paris, 1996, {{ISBN|2-9509048-1-5}}</ref>. La caméra d'Edison-Dickson est explicitement citée comme référence préexistante. |

Dès le {{date|26 décembre 1894}}, on peut lire dans le journal ''Le [[Lyon républicain]]'', que les frères Lumière {{citation|travaillent actuellement à la construction d’un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d’Edison et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur.}}<ref>(sous la direction de) Michelle Aubert et Jean-Claude Seguin, « La Production cinématographique des frères Lumière », Bifi-éditions, Mémoires de cinéma, Paris, 1996, {{ISBN|2-9509048-1-5}}</ref>. La caméra d'Edison-Dickson est explicitement citée comme référence préexistante. |

||

Avec ce mécanisme, même s'il ne fait pas les premiers films (tournés par [[William Kennedy Laurie Dickson]]), Louis Lumière {{incise|et, par contrat tacite, son frère Auguste}} est généralement considéré comme l'inventeur du cinéma en tant que spectacle photographique en mouvement, projeté devant un public assemblé. Le mécanisme à [[Griffe (cinéma)|griffes]] actionnées par une [[Came (cinéma)|came excentrique]] est une amélioration considérable par rapport à celui du kinétographe, où la pellicule est entraînée par un tambour denté efficace (équipant encore aujourd'hui les appareils de projection argentiques) mais actionné brutalement par une [[roue à rochet]] électrique (remplacée plus tard par une croix de Genève ou une [[croix de Malte]], plus souples). Au début, les frères présentent eux-mêmes leur appareil sous le nom de « kinétographe Lumière » ou « kinétoscope Lumière », avant de le baptiser « cinématographe »<ref>Édouard Waintrop, |

Avec ce mécanisme, même s'il ne fait pas les premiers films (tournés par [[William Kennedy Laurie Dickson]]), Louis Lumière {{incise|et, par contrat tacite, son frère Auguste}} est généralement considéré comme l'inventeur du cinéma en tant que spectacle photographique en mouvement, projeté devant un public assemblé. Le mécanisme à [[Griffe (cinéma)|griffes]] actionnées par une [[Came (cinéma)|came excentrique]] est une amélioration considérable par rapport à celui du kinétographe, où la pellicule est entraînée par un tambour denté efficace (équipant encore aujourd'hui les appareils de projection argentiques) mais actionné brutalement par une [[roue à rochet]] électrique (remplacée plus tard par une croix de Genève ou une [[croix de Malte]], plus souples). Au début, les frères présentent eux-mêmes leur appareil sous le nom de « kinétographe Lumière » ou « kinétoscope Lumière », avant de le baptiser « cinématographe »<ref>[[Édouard Waintrop]], « Les Images animées de Monsieur Louis Lumière », in ''[[Libération (journal)|Libération]]'', numéro spécial, supplément au {{n°}}4306 du {{date-|22 mars 1995}}, célébrant le {{date-|22 mars 1895}}, année française de l’invention du cinéma, {{p.}}2.</ref>. C'est l'ingénieur parisien [[Jules Carpentier]], à qui Louis Lumière fait parvenir tous ses essais d'évolution du prototype à partir de la première projection, qui finalise le mécanisme du cinématographe, notamment en le regroupant dans une boîte d'où ne sortent que la manivelle, l'objectif et un [[magasin (caméra)|petit magasin]] pour contenir la pellicule vierge, prélude à sa production en petite série pour la vente aux amateurs fortunés. |

||

À partir de décembre 1895, les frères Lumière apportent ainsi une participation inventive de premier ordre dans le lancement du spectacle de cinéma, prémisses d'une industrie florissante que va notamment développer le Français [[Charles Pathé]]. |

À partir de décembre 1895, les frères Lumière apportent ainsi une participation inventive de premier ordre dans le lancement du spectacle de cinéma, prémisses d'une industrie florissante que va notamment développer le Français [[Charles Pathé]]. |

||

| Ligne 45 : | Ligne 46 : | ||

== Projections privées et publiques de 1895 == |

== Projections privées et publiques de 1895 == |

||

[[Fichier:Plaque Lumière2.jpg|vignette|[[Plaque commémorative]] sur l'hôtel Scribe.]] |

[[Fichier:Plaque Lumière2.jpg|vignette|[[Plaque commémorative|Inscription commémorative]] sur la façade de l'hôtel Scribe.]] |

||

Le premier film tourné par Louis Lumière est ''Sortie d'usine'', plus connu aujourd'hui sous le nom de ''[[La Sortie de l'usine Lumière à Lyon]]''. Il a été tourné le {{date|19 mars 1895|au cinéma}}<ref> |

Le premier film tourné par Louis Lumière est ''Sortie d'usine'', plus connu aujourd'hui sous le nom de ''[[La Sortie de l'usine Lumière à Lyon]]''. Il a été tourné le {{date|19 mars 1895|au cinéma}}<ref>{{lien web|url=https://www.lexpress.fr/informations/c-etait-le-19-mars-1895-a-midi_603398.html|auteur1=[[Jean-Pierre Dufreigne]]|titre=C'était le {{date-|19 mars 1895}}, à midi…|périodique=[[L'Express]]|date=16 mars 1995}}.</ref>, à Lyon rue Saint-Victor (rue actuellement nommée rue du Premier-Film). La première représentation privée du Cinématographe Lumière a lieu à Paris le {{date|22 mars 1895}} dans les locaux de la [[Société d'encouragement pour l'industrie nationale]]<ref>Auguste et Louis Lumière, Correspondances, page 37.</ref>. Dans la foulée, Louis Lumière tourne durant l'été [[1895]] le célèbre ''Jardinier'' qui deviendra plus tard ''[[L'Arroseur arrosé]]''. C'est le film le plus célèbre des frères Lumière et la première des fictions photographiques animées<ref group="note">Les premières fictions du cinéma étant les [[Pantomimes lumineuses]] non photographiques d'[[Émile Reynaud]].</ref>. |

||

En attendant la première séance publique, les Lumière présentent le Cinématographe à de nombreux scientifiques. Le succès est toujours considérable. Le {{date|11 juin 1895|au cinéma}} pour le Congrès de photographes à Lyon, le {{date-|11 juillet}} à Paris à la Revue générale des sciences, le {{date-|10 novembre}} à Bruxelles devant l’Association belge de photographes, le {{date-|16 novembre}} dans l’amphithéâtre de la Sorbonne, etc. |

En attendant la première séance publique, les Lumière présentent le Cinématographe à de nombreux scientifiques. Le succès est toujours considérable. Le {{date|11 juin 1895|au cinéma}} pour le Congrès de photographes à Lyon, le {{date-|11 juillet 1895-}} à Paris à la Revue générale des sciences, le {{date-|10 novembre 1895-}} à Bruxelles devant l’Association belge de photographes, le {{date-|16 novembre 1895-}} dans l’amphithéâtre de la [[Sorbonne]], etc. |

||

Leur première projection publique a lieu le {{date|28 décembre 1895|au cinéma}} au [[Salon indien du Grand Café]] |

Leur première projection publique a lieu le {{date|28 décembre 1895|au cinéma}} au [[Salon indien du Grand Café]] (actuel hôtel Scribe), 14 [[boulevard des Capucines]] à Paris, présentée par [[Antoine Lumière]] devant trente-trois spectateurs<ref>[https://books.google.fr/books?id=pxwQBwAAQBAJ&pg=PT15&dq=philippe+binant&hl=fr&sa=X&ei=6eIMVZu5AdHdaNCcgKAG&ved=0CEwQ6AEwBg#v=onepage&q=philippe%20binant&f=false Antoine, Auguste et Louis Lumière.].</ref>. [[Charles Moisson]], le constructeur de l’appareil, est le chef mécanicien, il supervise la projection. Le prix de la séance est fixé à 1 franc. |

||

[[ |

[[Fichier:Programa.JPG|vignette|redresse|Programme d'une projection publique au [[Salon indien du Grand Café]] à [[Paris]] en [[1895 au cinéma|1895]].]] |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

# ''[[La Sortie de l'usine Lumière à Lyon]]'' ("vue" documentaire) |

# ''[[La Sortie de l'usine Lumière à Lyon]]'' ("vue" documentaire) |

||

# ''[[La Voltige]]'' ("vue comique" troupier) |

# ''[[La Voltige]]'' ("vue comique" troupier) |

||

| Ligne 63 : | Ligne 66 : | ||

# ''[[La Mer (Baignade en mer)|La Mer]]'' ("vue" documentaire : baignade de jeunes citadins) |

# ''[[La Mer (Baignade en mer)|La Mer]]'' ("vue" documentaire : baignade de jeunes citadins) |

||

Le film ''[[L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat]]'' n'est pas projeté ce jour-là, mais le sera par la suite, remportant un énorme succès<ref>Vincent Pinel |

Le film ''[[L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat]]'' n'est pas projeté ce jour-là, mais le sera par la suite, remportant un énorme succès<ref>{{ouvrage|auteur1=[[Vincent Pinel]]|titre=Le Cinéma muet|éditeur=[[Éditions Larousse|Larousse]]|année=2010|pages totales=287|collection=Comprendre, reconnaître|isbn=978-2-03-584339-5|passage=49}}.</ref>. |

||

Six mois après la présentation de décembre |

Six mois après la présentation de {{date-|décembre 1895}}, la première projection de films en [[Amérique]] avec le Cinématographe Lumière est organisée à [[Montréal]] par Louis Minier et Louis Pupier à l'[[édifice Robillard]]. Aux [[États-Unis]], la présentation du Cinématographe Lumière fait sensation à [[New York]] le {{date|18 juin 1896|au cinéma}}, et par la suite dans d'autres villes américaines, ce qui déclenche la « guerre des brevets », lancée par Edison au nom de ce qu'il considère comme son droit d'antériorité, et du slogan « America for Americans », obligeant Lumière à déserter le sol américain dès l'année suivante. |

||

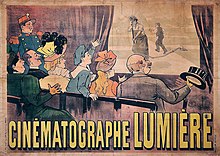

[[Fichier:Poster Cinematographe Lumiere.jpg|vignette|''[[L'Arroseur arrosé]]'', affiche en 1896 par [[Marcellin Auzolle]].]] |

[[Fichier:Poster Cinematographe Lumiere.jpg|vignette|''[[L'Arroseur arrosé]]'', affiche en 1896 par [[Marcellin Auzolle]].]] |

||

Rapidement, les Lumière prennent conscience de l'intérêt de filmer avec leur cinématographe des images pittoresques de par le monde et de les montrer en projection, ou de les vendre avec l'appareil. Fins commerciaux, ils refusent de céder les brevets de leur invention à [[Georges Méliès]] qui leur en offre pourtant une petite fortune, ainsi que d'autres. Ils tentent même de décourager ce futur et talentueux concurrent en lui prédisant la ruine s'il se lance dans la production de films (Méliès ferme sa société [[Star Film]] en [[1923]], après avoir gagné énormément d'argent grâce à ses films, et sa ruine est essentiellement due à son incompréhension du devenir du cinéma, et à son obstination à considérer les films comme des sous-produits du [[music-hall]]). Les frères Lumière, eux, ont la sagesse de s'arrêter de produire des films en [[1902 au cinéma|1902]], quand ils comprennent que le cinéma est un langage nouveau dont ils n'ont connaissance ni des règles à venir ni de l'importance qu'il va prendre dans le monde entier. Ce que n'ignore pas [[Thomas Edison]], qui prédit que {{citation|le cinéma sera plus tard l'un des piliers de la culture humaine}}<ref>Thomas Alva Edison, « Mémoires et observations », traduction Max Roth, éditions Flammarion, Paris, 1949.</ref>{{,}}<ref>W.K.Laurie Dickson & Antonia Dickson, préface de Thomas Alva Edison, « History of the Kinetograph, Kinetoscope and Kineto-Phonograph », facsimile edition, The Museum of Modern Art, New York, 2000 {{ISBN|0-87070-038-3}}.</ref>. |

Lyon et la société lyonnaise constituent le premier décor des films des frères Lumière. [[Thierry Frémaux]],directeur de [[Institut Lumière|l’Institut Lumière]], les a rassemblés dans le film ''[[Lumière ! L'aventure commence|Lumière ! L’aventure commence]]''<ref>{{Ouvrage|prénom1=Nathalie|nom1=Chifflet|titre=Lyon mis en scènes|éditeur=Espaces & signes|collection=Ciné voyage|date=2023|passage=p.12.|isbn=979-10-94176-91-7|consulté le=2024-01-22}}</ref>. Rapidement, les Lumière prennent conscience de l'intérêt de filmer avec leur cinématographe des images pittoresques de par le monde et de les montrer en projection, ou de les vendre avec l'appareil. Fins commerciaux, ils refusent de céder les brevets de leur invention à [[Georges Méliès]] qui leur en offre pourtant une petite fortune, ainsi que d'autres. Ils tentent même de décourager ce futur et talentueux concurrent en lui prédisant la ruine s'il se lance dans la production de films (Méliès ferme sa société [[Star Film]] en [[1923]], après avoir gagné énormément d'argent grâce à ses films, et sa ruine est essentiellement due à son incompréhension du devenir du cinéma, et à son obstination à considérer les films comme des sous-produits du [[music-hall]]). Les frères Lumière, eux, ont la sagesse de s'arrêter de produire des films en [[1902 au cinéma|1902]], quand ils comprennent que le cinéma est un langage nouveau dont ils n'ont connaissance ni des règles à venir ni de l'importance qu'il va prendre dans le monde entier. Ce que n'ignore pas [[Thomas Edison]], qui prédit que {{citation|le cinéma sera plus tard l'un des piliers de la culture humaine}}<ref>Thomas Alva Edison, « Mémoires et observations », traduction Max Roth, éditions Flammarion, Paris, 1949.</ref>{{,}}<ref>W.K.Laurie Dickson & Antonia Dickson, préface de Thomas Alva Edison, « History of the Kinetograph, Kinetoscope and Kineto-Phonograph », facsimile edition, The Museum of Modern Art, New York, 2000 {{ISBN|0-87070-038-3}}.</ref>. |

||

== Autres inventions == |

== Autres inventions == |

||

| Ligne 80 : | Ligne 83 : | ||

Dans l'univers médical, Auguste Lumière tente en particulier - sans succès, et sa rancœur envers ses collègues apparaît dans ses ouvrages - de diffuser une théorie des phénomènes colloïdaux en biologie<ref>Auguste Lumière, ''Colloïdes et micelloïdes, leur rôle en biologie et en médecine'', éd. médicales Norbet Maloine, 1933.</ref>. |

Dans l'univers médical, Auguste Lumière tente en particulier - sans succès, et sa rancœur envers ses collègues apparaît dans ses ouvrages - de diffuser une théorie des phénomènes colloïdaux en biologie<ref>Auguste Lumière, ''Colloïdes et micelloïdes, leur rôle en biologie et en médecine'', éd. médicales Norbet Maloine, 1933.</ref>. |

||

Il a été recensé 196 [[brevet]]s + 43 additifs ayant comme titulaire |

Il a été recensé 196 [[brevet]]s + 43 additifs ayant comme titulaire « Lumière » (Brevets collectifs + sociétés Lumière + brevets individuels). Auguste Lumière a inventé de nombreux médicaments tels que le [[tulle gras]] pour soigner les [[brûlure|brûlés]], la thérapeutique de la [[tuberculose]] grâce aux [[Chrysothérapie|sels d'or]] et à la [[cryogénine]]<ref>{{article|url=https://www.persee.fr/doc/pharm_0035-2349_1989_num_77_283_3554|auteur1=Thierry Lefebvre|titre=Quand Auguste Lumière découvrait la Cryogénine|périodique=[[Revue d'histoire de la pharmacie]]|volume=77|numéro=283|année=1989|pages=351–352}}.</ref>, l'[[allocaïne]], l'[[Emgé Lumière]], etc. |

||

{{Article détaillé|Auguste Lumière}} |

{{Article détaillé|Auguste Lumière}} |

||

La demeure de leur père Antoine, située près de leurs anciennes usines, à Montplaisir dans le {{8e|arrondissement}} de [[Lyon]], est aujourd'hui un musée du cinéma : l'[[Institut Lumière]], présidé par [[Irène Jacob]] et dirigé par [[Thierry Frémaux]]. |

La demeure de leur père Antoine, située près de leurs anciennes usines, à [[Monplaisir (Lyon)|Montplaisir]] dans le [[8e arrondissement de Lyon|{{8e|arrondissement}}]] de [[Lyon]], est aujourd'hui un musée du cinéma : l'[[Institut Lumière]], présidé par [[Irène Jacob]] et dirigé par [[Thierry Frémaux]]. |

||

== Soutien à Mussolini en 1935 et au maréchal Pétain sous l'Occupation == |

== Soutien à Mussolini en 1935 et au maréchal Pétain sous l'Occupation == |

||

[[Louis Lumière]], le {{Date|22 |

[[Louis Lumière]], le {{Date|22 mars 1935}}, assiste à un gala donné par l'[[Histoire de l'Italie fasciste|Italie fasciste]] pour le quarantième anniversaire de l'invention du cinéma ; le gouvernement fasciste veut alors lutter contre la prédominance du [[cinéma américain]]. Ce jour-là, Louis dédicace sa photo : {{citation|À son Excellence [[Benito Mussolini]] avec l'expression de ma profonde admiration}}. Cette photo et cette dédicace sont publiées en page 3 d'un ouvrage édité à cette occasion, par l'Imprimerie nationale italienne. Il associe son frère Auguste dans {{Citation|la vive gratitude}} qu'il exprime à l'égard des organisateurs fascistes de cette assemblée et dans ce même ouvrage, émanant du secrétariat des [[Gruppo universitario fascista|Groupes Universitaires Fascistes]], il évoque {{citation|l'amitié qui unit nos deux pays et qu'une communauté d'origine ne peut manquer d'accroître à l'avenir}}<ref>{{ouvrage|auteur1=Christel Taillibert|titre=L'Institut international du cinéma éducatif|sous-titre=Regards sur le rôle du cinéma éducatif dans la politique internationale du fascisme italien|année=1999|collection=Champs visuels|éditeur=[[Éditions L'Harmattan|L'Harmattan]]|pages totales=401|isbn=2-7384-7701-1|passage=351}}.</ref>. |

||

Louis Lumière est cependant nommé président d'honneur du [[Festival de Cannes 1939|« festival du monde libre »]], première édition du [[Festival de Cannes]], et la « coupe Lumière », ancêtre de la [[Palme d'or]], ainsi nommée pour s'opposer à la [[coupe Mussolini]] de la [[Mostra de Venise]], doit récompenser le meilleur film<ref>{{Article|url=https://www.nouvelobs.com/cinema/festival-de-cannes/20160509.OBS0054/le-festival-de-cannes-est-ne-en-reponse-aux-fascistes.html|titre="Le Festival de Cannes est né en réponse aux fascistes"|auteur=[[François Forestier]]|date=9 mai 2016|périodique=[[L'Obs]]}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=http://expos-historiques.cannes.com/a/4488/juin-1939-une-coupe-lumiere-annoncee-dans-la-presse-azureenne-jx81-06-06-006-/|titre=Juin 1939, une "coupe Lumière" annoncée dans la presse azuréenne|site=expos-historiques.cannes.com}}</ref>. |

Louis Lumière est cependant nommé président d'honneur du [[Festival de Cannes 1939|« festival du monde libre »]], première édition du [[Festival de Cannes]], et la « coupe Lumière », ancêtre de la [[Palme d'or]], ainsi nommée pour s'opposer à la [[coupe Mussolini]] de la [[Mostra de Venise]], doit récompenser le meilleur film<ref>{{Article|url=https://www.nouvelobs.com/cinema/festival-de-cannes/20160509.OBS0054/le-festival-de-cannes-est-ne-en-reponse-aux-fascistes.html|titre="Le Festival de Cannes est né en réponse aux fascistes"|auteur=[[François Forestier]]|date=9 mai 2016|périodique=[[L'Obs]]}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=http://expos-historiques.cannes.com/a/4488/juin-1939-une-coupe-lumiere-annoncee-dans-la-presse-azureenne-jx81-06-06-006-/|titre=Juin 1939, une "coupe Lumière" annoncée dans la presse azuréenne|site=expos-historiques.cannes.com}}.</ref>. |

||

En novembre 1940, dans une déclaration à l'[[agence de presse Inter-France]], il appuie le projet de collaboration du régime de Vichy : {{citation|Ce serait une grande faute de refuser le régime de collaboration dont le [[Philippe Pétain|maréchal Pétain]] a parlé dans ses admirables messages. Auguste Lumière, mon frère, dans des pages où il exalte le prestige incomparable, le courage indompté, l'ardeur juvénile du Maréchal Pétain et son sens des réalités qui doivent sauver la patrie, a écrit : « Pour que l'ère tant désirée de concorde européenne survienne, il faut évidemment, que les conditions imposées par le vainqueur ne laissent pas un ferment d'hostilité irréductible contre lui. Mais nul ne saurait mieux atteindre ce but que notre admirable Chef d'État, aidé par [[Pierre Laval]] qui nous a donné déjà tant de preuves de sa clairvoyance, de son habileté et de son dévouement aux vrais intérêts du pays. » Je partage cette manière de voir. Je fais entièrement mienne cette déclaration<ref>[https://www.retronews.fr/journal/la-gazette-de-chateau-gontier/24-novembre-1940/227/1239817/1?from=%2Fsearch%23allTerms%3D%2522Inter-France%2522%26sort%3Ddate-desc%26page%3D36%26searchIn%3Dall%26total%3D1419&index=854 ''La Gazette de Château-Gontier'', 24 novembre 1940]</ref>.}} |

En {{date-|novembre 1940}}, dans une déclaration à l'[[agence de presse Inter-France]], il appuie le projet de [[Collaboration en France|collaboration]] du [[régime de Vichy]] : {{citation|Ce serait une grande faute de refuser le régime de collaboration dont le [[Philippe Pétain|maréchal Pétain]] a parlé dans ses admirables messages. Auguste Lumière, mon frère, dans des pages où il exalte le prestige incomparable, le courage indompté, l'ardeur juvénile du Maréchal Pétain et son sens des réalités qui doivent sauver la patrie, a écrit : « Pour que l'ère tant désirée de concorde européenne survienne, il faut évidemment, que les conditions imposées par le vainqueur ne laissent pas un ferment d'hostilité irréductible contre lui. Mais nul ne saurait mieux atteindre ce but que notre admirable Chef d'État, aidé par [[Pierre Laval]] qui nous a donné déjà tant de preuves de sa clairvoyance, de son habileté et de son dévouement aux vrais intérêts du pays. » Je partage cette manière de voir. Je fais entièrement mienne cette déclaration<ref>[https://www.retronews.fr/journal/la-gazette-de-chateau-gontier/24-novembre-1940/227/1239817/1?from=%2Fsearch%23allTerms%3D%2522Inter-France%2522%26sort%3Ddate-desc%26page%3D36%26searchIn%3Dall%26total%3D1419&index=854 ''La Gazette de Château-Gontier'', 24 novembre 1940]</ref>.}} |

||

Louis Lumière est désigné membre du [[Conseil national (régime de Vichy)|Conseil national]] mis en place par le régime de Vichy en [[1941]]. [[Auguste Lumière]] siège quant à lui au conseil municipal de [[Lyon]] mis en place par le [[régime de Vichy]] la même année<ref name="Libé 16-06-1995">{{Lien web|url=https://www.liberation.fr/futurs/1995/06/16/le-billet-de-200-f-lumiere-rattrape-par-vichy17-millions-de-billets-risquent-de-finir-au-pilon-le-ei_137179/|auteur1=[[Renaud Lecadre]]|auteur2=Ange-Dominique Bouzet|périodique=[[Libération (journal)|Libération]]|titre=Le billet de {{nobr|200 F}} Lumière rattrapé par Vichy. {{nobr|17 millions}} de billets risquent de finir au pilon. Le «Eiffel» sent aussi le soufre|date=16 juin 1995}}.</ref> et fait partie du comité d'honneur de la [[Légion des volontaires français contre le bolchevisme|LVF]] en 1941-1942. Les deux frères reçoivent la décoration de la [[ordre de la Francisque|Francisque]]<ref>{{ouvrage|auteur1=[[Philippe Randa]]|titre=L'Ordre de la Francisque et la Révolution nationale|lieu=Paris|éditeur=Déterna|collection=Documents pour l'histoire|année=2011|pages totales=172|isbn=2-913044-47-6|passage=123}}.</ref>. |

|||

L'historien [[Pascal Ory]] indique que le soutien des frères Lumière au gouvernement de Vichy n'a guère dépassé {{citation|le stade d'une ou deux déclarations à la presse}}, exploitées par la propagande<ref>Pascal Ory |

L'historien [[Pascal Ory]] indique que le soutien des frères Lumière au gouvernement de Vichy n'a guère dépassé {{citation|le stade d'une ou deux déclarations à la presse}}, exploitées par la propagande<ref>{{ouvrage|auteur1=[[Pascal Ory]]|titre=Les Collaborateurs|sous-titre=1940-1945|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions du Seuil|Seuil]]|année=1977|pages totales=316|isbn=2-02-004585-0|passage=222}}.</ref>. |

||

En [[1995]], pour la célébration du centenaire de l'invention du cinématographe Lumière, la [[Banque de France]] veut honorer les frères Lumière en imprimant le nouveau billet de {{unité|200|FF}} à leur effigie. L'Amicale des ''Réseaux Action de la France Combattante'' proteste : |

En [[1995]], pour la célébration du centenaire de l'invention du cinématographe Lumière, la [[Banque de France]] veut honorer les frères Lumière en imprimant le nouveau billet de {{unité|200|FF}} à leur effigie. L'Amicale des ''Réseaux Action de la France Combattante'' proteste : {{citation|Les frères Lumière nous inspirent un profond mépris. Ils ne peuvent être honorés sans outrager les victimes de la collaboration.}} À la séance du {{Date|24 juillet 1995}} du Conseil municipal de [[Lyon]], [[Bruno Gollnisch]], professeur à l’[[Université Jean-Moulin-Lyon-III|université Lyon-{{III}}]], représentant le [[Rassemblement national|Front national]], déclare : {{citation|Après [[Alexis Carrel]] […], ce sont donc de nouvelles figures illustrant le génie lyonnais qui se trouvent ainsi attaquées.}} |

||

L'affaire du projet d'impression de billets de {{unité|200 |

L'affaire du projet d'impression de billets de {{unité|200 FF}} à l'effigie des frères Lumière fait grand bruit dans la presse<ref name="Libé 16-06-1995" /> : l'impression est alors annulée par la Banque de France et le billet sort finalement [[Billet de 200 francs Gustave Eiffel|à l'effigie de Gustave Eiffel]]. Rien de tel n'advient {{nobr|17 ans}} plus tard, en [[2012]], lorsque les frères Lumière sont choisis pour représenter [[Rhône-Alpes]] sur la pièce de {{unité|10|€}} en argent éditée par la [[Monnaie de Paris]], au sein de la collection « [[Série des pièces françaises de 10 euros des régions|Les Euros des Régions]] ». |

||

== Hommages == |

== Hommages == |

||

Les frères Lumière sont inhumés à [[Lyon]], au nouveau cimetière de la Guillotière (carré A6). |

Les frères Lumière sont inhumés à [[Lyon]], au [[Cimetières de la Guillotière|nouveau cimetière de la Guillotière]] (carré A6). |

||

[[Fichier:Tombe des frères Lumière.jpg|vignette|Tombe des frères Lumière au [[Cimetières de La Guillotière|cimetière de La Guillotière]], à Lyon.]] |

|||

<gallery> |

<gallery mode="packed"> |

||

Fichier:Tombe des frères Lumière.jpg|Tombe des frères Lumière au cimetière de la Guillotière, à Lyon. |

|||

Institut Lumière 20150805.jpg|Monument à la mémoire des frères Lumière, place Ambroise |

Fichier:Institut Lumière 20150805.jpg|Monument à la mémoire des frères Lumière, place Ambroise-Courtois à Lyon. |

||

Walk of fame, august lumiere.JPG|Auguste et Louis Lumière, parmi les rares Français honorés au ''{{lang|en|Walk of fame}}'' d'Hollywood. |

Fichier:Walk of fame, august lumiere.JPG|Auguste et Louis Lumière, parmi les rares Français honorés au ''{{lang|en|Walk of fame}}'' d'Hollywood. |

||

</gallery> |

</gallery> |

||

* Les frères Lumière font partie des très rares célébrités françaises dont l'étoile figure au [[Hollywood Walk of Fame]] à [[Los Angeles]]. |

* Les frères Lumière font partie des très rares célébrités françaises dont l'étoile figure au [[Hollywood Walk of Fame]] à [[Los Angeles]]. |

||

* Ils sont les effigies d'une pièce de {{unité|10 |

* Ils sont les effigies d'une pièce de {{unité|10 €}} en argent éditée en [[2012]] par la [[Monnaie de Paris]], pour la collection « [[Série des pièces françaises de 10 euros des régions|Les Euros des Régions]] » afin de représenter [[Rhône-Alpes]]. |

||

* Un monument a été érigé sur la plage de [[La Ciotat]] ([[Bouches-du-Rhône]]) et l'ancienne allée principale de leur propriété s'appelle « allées Lumière ». Le cinéma de la ville porte également leur nom. |

* Un monument a été érigé sur la plage de [[La Ciotat]] ([[Bouches-du-Rhône]]) et l'ancienne allée principale de leur propriété s'appelle « allées Lumière ». Le cinéma de la ville porte également leur nom. |

||

* L'« Eden Théâtre », où fut projeté le premier film Lumière à exploitation commerciale, a été restauré en 2013 par la Ville de La Ciotat à l'occasion de l'opération « Marseille Provence capitale de la culture ». |

* L'« [[L'Eden Théâtre|Eden Théâtre]] », où fut projeté le premier film Lumière à exploitation commerciale, a été restauré en 2013 par la Ville de La Ciotat à l'occasion de l'opération « [[Marseille-Provence 2013|Marseille Provence capitale de la culture]] ». |

||

* La place centrale de Front Lot au [[parc Walt Disney Studios]] (parc consacré au cinéma) porte le nom de « place des Frères Lumière ». |

* La place centrale de Front Lot au [[parc Walt Disney Studios]] (parc consacré au cinéma) porte le nom de « place des Frères Lumière ». |

||

* Un monument en forme d'écran géant courbe a été érigé à leur mémoire place Ambroise |

* Un monument en forme d'écran géant courbe a été érigé à leur mémoire [[place Ambroise-Courtois]] à Lyon en face de la [[Villa Lumière]], ancienne résidence d'[[Antoine Lumière]], leur père, qui abrite aujourd'hui l'[[Institut Lumière]]. La partie concave, peinte en blanc uni, permet la [[Cinéma en plein air|projection de films en plein air]]. |

||

* L'« École nationale supérieure Louis |

* L'« [[École nationale supérieure Louis-Lumière]] », créée en 1926 à l'initiative de Louis Lumière et [[Léon Gaumont]], destinée aux métiers de l'image et du son, est située à la [[Cité du cinéma]] à [[Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)|Saint-Denis]] depuis 2012. Elle comporte à ce jour trois sections d'études, cinéma, photographie et son. |

||

* L'[[Université Lumière-Lyon-II]] porte le nom de frères Lumière. |

|||

* Un des deux lycées de [[La Ciotat]] est intitulé « lycée Auguste |

* Un des deux lycées de [[La Ciotat]] est intitulé « lycée Auguste-et-Louis-Lumière ». |

||

* Le « collège Louis |

* Le « collège Louis-Lumière » à [[Marly-le-Roi]] ([[Yvelines]]) rend hommage au cadet des deux frères. |

||

* En [[2010]], [[Philippe Starck]] utilise une image du film ''[[L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat]]'' pour le design de l'entrée de la salle de [[cinéma numérique]] du palace parisien [[Royal Monceau|Le Royal Monceau]], « Le Cinéma des Lumières ». |

* En [[2010]], [[Philippe Starck]] utilise une image du film ''[[L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat]]'' pour le design de l'entrée de la salle de [[cinéma numérique]] du palace parisien [[Royal Monceau|Le Royal Monceau]], « Le Cinéma des Lumières ». |

||

* Dans le film ''[[Chocolat (film, 2016)|Chocolat]]'' (2016), les deux frères sont incarnés par [[Denis Podalydès]] et [[Bruno Podalydès]]. |

* Dans le film ''[[Chocolat (film, 2016)|Chocolat]]'' (2016), les deux frères sont incarnés par [[Denis Podalydès]] et [[Bruno Podalydès]]. |

||

* En [[2016 au cinéma|2016]], [[Thierry Frémaux]] réalise le documentaire ''[[Lumière ! L'aventure commence]]'' sur l'œuvre des deux frères. |

* En [[2016 au cinéma|2016]], [[Thierry Frémaux]] réalise le documentaire ''[[Lumière ! L'aventure commence]]'' sur l'œuvre des deux frères. |

||

* En [[2016 au cinéma|2016]], le film ''[[Madame Hyde]]'' de [[Serge Bozon]] est notamment tourné à [[Lyon]] (au « lycée Auguste |

* En [[2016 au cinéma|2016]], le film ''[[Madame Hyde]]'' de [[Serge Bozon]] est notamment tourné à [[Lyon]] (au « lycée Auguste-et-Louis-Lumière », lieu d'étude de Serge Bozon)<ref>{{lien web |titre=Casting à Lyon : des figurants recherchés pour un film avec Romain Duris et Isabelle Huppert |url=https://www.lyonmag.com/article/82101/casting-a-lyon-des-figurants-recherches-pour-un-film-avec-romain-duris-et-isabelle-huppert |site=Lyonmag.com |consulté le=29-06-2020}}.</ref>{{,}}<ref>{{lien web |auteur1=Daniel Pajonk |titre=Dr Jekyll et... Madame Hyde à Oullins |url=https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/rhone/lyon/dr-jekyll-madame-hyde-oullins-1101389.html |site=[[France Info (offre globale)|francetvinfo.fr]] |éditeur=[[France 3 Auvergne-Rhône-Alpes]] |date=04-10-2016 |consulté le=10-08-2020}}.</ref>. |

||

* Les frères font partie des personnages secondaires d'''[[Edmond (pièce de théâtre)|Edmond]]'' (2016), pièce de théâtre écrite par [[Alexis Michalik]]. |

* Les frères font partie des personnages secondaires d'''[[Edmond (pièce de théâtre)|Edmond]]'' (2016), pièce de théâtre écrite par [[Alexis Michalik]]. |

||

* Le {{date-|19 septembre 1995}}, [[La Poste (entreprise française)|La Poste]] émet un [[timbre |

* Le {{date-|19 septembre 1995}}, [[La Poste (entreprise française)|La Poste]] émet un [[timbre postal|timbre]] de {{unité|600 [[Franc Pacifique|francs CFP]]}} pour [[Wallis-et-Futuna]] dans le cadre du « Centenaire du Cinéma »<ref>{{lien web|url=https://www.lemonde.fr/archives/article/1995/09/02/en-filigrane_3854659_1819218.html|titre=En filigrane|périodique=[[Le Monde]]|date=2 septembre 1995}}.</ref>, {{Référence nécessaire|dessiné par [[Huguette Sainson]]|date=octobre 2021}}. |

||

{{clr}} |

|||

* Les Frères Lumières apparaissent dans la série animé en tant que personnages épisodiques dans ''[[Les Nouvelles Aventures de Lucky Luke]]'' dans l'épisode ''Lumière dans l'Ouest''. |

|||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 139 : | Ligne 143 : | ||

{{Autres projets|commons=Category:Frères Lumière}} |

{{Autres projets|commons=Category:Frères Lumière}} |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* [[Guy Borgé]] / Marjorie Borgé. ''Les Lumière. Antoine, Auguste, Louis et les autres : l'invention du cinéma, les autochromes''. Préface de Jacques Trarieux-Lumière. Lyon |

* [[Guy Borgé]] / Marjorie Borgé. ''Les Lumière. Antoine, Auguste, Louis et les autres : l'invention du cinéma, les autochromes''. Préface de Jacques Trarieux-Lumière. Lyon, ELAH, Éd. lyonnaises d'art et d'histoire, 2004. |

||

* {{Grammaire du cinéma}}. |

|||

* [[Marie-France Briselance]] et Jean-Claude Morin. ''[[Grammaire du cinéma]]''. Paris : éditions Nouveau Monde, 2010{{ISBN|978-2-84736-458-3}} |

|||

* Pierre-André Hélène, ''Une légende au cœur de Paris'', Hôtel Scribe Paris, {{p.|33-45}}. |

* Pierre-André Hélène, ''Une légende au cœur de Paris'', Hôtel Scribe Paris, {{p.|33-45}}. |

||

* {{Article|auteur1=Laurent Mannoni|titre=Les appareils cinématographiques Lumière|périodique=1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze|numéro=82|date=2017|lire en ligne=https:// |

* {{Article|auteur1=[[Laurent Mannoni]]|titre=Les appareils cinématographiques Lumière|périodique=[[1895 (revue)|1895. Mille huit cent quatre-vingt-quinze]]|numéro=82|date=2017|doi=10.4000/1895.5368|lire en ligne=https://journals.openedition.org/1895/5368|pages=52–85}}. |

||

* Jacques Rittaud-Hutinet. ''Antoine, Auguste et Louis Lumière''. Lyon |

* Jacques Rittaud-Hutinet. ''Antoine, Auguste et Louis Lumière''. Lyon, Lugd, 1994. |

||

* Jacques Rittaud-Hutinet et Yvelise Dentzer. ''Auguste et Louis Lumière, Correspondances''. Préface de Maurice Trarieux-Lumière. Lyon |

* Jacques Rittaud-Hutinet et Yvelise Dentzer. ''Auguste et Louis Lumière, Correspondances''. Préface de Maurice Trarieux-Lumière. Lyon, Cahiers du cinéma, 1994. |

||

* [[Jacques Rittaud-Hutinet]] |

* {{ouvrage|auteur1=[[Jacques Rittaud-Hutinet]]|titre=Les frères Lumière, l'invention du cinéma|lieu=Paris|éditeur=[[Groupe Flammarion|Flammarion]]|année=1995|nature ouvrage=édité pour le centenaire de l'invention|pages totales=390|isbn=2-08-066989-3}}. |

||

* {{ouvrage|auteur1=[[Georges Sadoul]]|titre=Louis Lumière|lieu=Paris|éditeur=[[Éditions Seghers|Seghers]]|année=1964|collection=Cinéma d'aujourd'hui|numéro dans collection=29|pages totales=191}}. |

|||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

| Ligne 156 : | Ligne 161 : | ||

* [[Institut Lumière]] |

* [[Institut Lumière]] |

||

* [[Université Lyon 2]] (Université Lumière) |

* [[Université Lyon 2]] (Université Lumière) |

||

* [[ |

* [[Caméra Biographe]] |

||

* [[Gabriel Veyre]] |

* [[Gabriel Veyre]] |

||

* [[Vittorio Calcina]] |

* [[Vittorio Calcina]] |

||

* ''[[Lumière ! L'aventure commence]]'' |

* ''[[Lumière ! L'aventure commence]]'' |

||

* [[Galeries Saint-Hubert]] de Bruxelles |

|||

}} |

}} |

||

| Ligne 168 : | Ligne 174 : | ||

;Histoire de la reconstitution et de la restauration du corpus des films Lumière |

;Histoire de la reconstitution et de la restauration du corpus des films Lumière |

||

* [http:// |

* [http://lise.cnc.fr/Internet/ARemplir/parcours/projetLumiere/accueil.html Le Projet Lumière] |

||

;Le nom de Louis Lumière a été donné à un paquebot des [http://www.messageries-maritimes.org Messageries Maritimes] |

;Le nom de Louis Lumière a été donné à un paquebot des [http://www.messageries-maritimes.org Messageries Maritimes] |

||

| Ligne 176 : | Ligne 182 : | ||

{{Liens|site officiel=-}} |

{{Liens|site officiel=-}} |

||

{{Palette|Auguste et Louis Lumière}} |

{{Palette|Fabricants_français_d'appareils_photographiques|Auguste et Louis Lumière}} |

||

{{Portail|photographie|cinéma français|réalisation audiovisuelle|Besançon}} |

{{Portail|photographie|cinéma français|réalisation audiovisuelle|Besançon}} |

||

Version du 18 mai 2024 à 12:48

Auguste et Louis Lumière, souvent désignés par l'expression frères Lumière, sont deux ingénieurs et industriels français qui ont joué un rôle primordial dans l'histoire du cinéma et de la photographie.

Auguste Lumière est né le à Besançon et mort le à Lyon. Louis Lumière est né le à Besançon et mort le à Bandol dans le Var.

Origines familiales et naissance

Les frères Lumière sont les fils de l'industriel, peintre et photographe Antoine Lumière, né le à Ormoy (Haute-Saône), et de Jeanne Joséphine Costille, née le [1] à Paris. Antoine et Jeanne se sont mariés le à la mairie du 5e arrondissement de Paris[2] et en l'église Saint-Étienne-du-Mont. Installés à Besançon (maison natale des frères Lumière) leurs deux premiers enfants naissent dans cette ville : Auguste le au 1 place Saint-Quentin (actuelle place Victor-Hugo depuis 1885)[3] et Louis le au 143 grande rue[4].

Inventions

« Chaque frère œuvre de son côté, mais, jusqu’en 1918, tous leurs travaux seront signés de leurs deux prénoms. Cette communauté de labeur se double d’une parfaite entente fraternelle. Les deux frères, qui ont épousé deux sœurs, vivent dans les appartements symétriques d’une même villa. Des années durant, l’opinion publique a évoqué le couple légendaire des « frères Lumière », unis dans la célébrité comme dans la vie[5]. »

Plaque photographique sèche

Selon cette communauté fraternelle, les frères Lumière ont déposé sous leurs deux noms plus de 170 brevets, essentiellement dans le domaine de la photographie. Louis invente notamment les plaques photographiques sèches instantanées prêtes à l'emploi dites Étiquette bleue en 1881. C'est la vente de ces plaques qui fait la fortune de la famille[6]. « Les plaques "Étiquette bleue" furent plus qu'un succès : ce fut un véritable coup de foudre. Dès la première année, elles nous ont fait gagner près de 500 000 francs[7]. »

En 1903, les deux frères signent l'obtention de la couleur sur plaque photographique sèche, dite « autochrome »[8], que Louis Lumière, qui paradoxalement n'aime pas le cinéma[9], considère comme étant sa plus prestigieuse invention, celle à laquelle il a consacré plus de dix années de sa vie.

Cinématographe

Rappel historique

Contrairement à une idée reçue plus que tenace, les frères Lumière n'ont pas réalisé les premiers films du cinéma, mais la première projection collective gratuite de films photographiques sur grand écran, le , devant un parterre restreint de savants de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale, au n° 44 de la rue de Rennes, correspondant désormais au 4 place Saint-Germain-des-Prés à Paris. Suivent les séances du et du au Palais Lumière et à l'Eden Théâtre de La Ciotat[10], devant un public choisi, et enfin la séance payante ouverte au grand public du au Salon indien du Grand Café situé 14 boulevard des Capucines à Paris. Chacun des dix bobineaux projetés lors de cette séance dure une cinquantaine de secondes. Avec L'Arroseur arrosé, Louis Lumière réalise le premier film photographique de fiction.

Les premières projections de films non photographiques de fiction sur grand écran devant un public rassemblé payant datent d'octobre 1892, trois ans avant celles des frères Lumière, et sont le fruit du travail patient d'Émile Reynaud qui peint directement sur sa pellicule — l'animation sans caméra fait partie du cinéma et non du précinéma — les premiers dessins animés du cinéma, dont la durée est déjà de plus d'une minute et atteindra 5 minutes en 1900[11]. Avant la première projection Lumière, deux autres projections de films photographiques ont eu lieu, l'une à New York, organisée par l'Américain Woodville Latham le , l'autre à Berlin, faite par l'Allemand Max Skladanowsky le , mais les techniques utilisées pour ces projections sont loin d'être au point, et ces deux séances n'ont aucun retentissement, ni dans le milieu des professionnels de la photographie, ni parmi le public international, contrairement à celle des frères Lumière.

Leur succès découle d'une suite ininterrompue d'inventions. En 1888, John Carbutt invente une bande souple en nitrate de cellulose, que George Eastman commercialise aux États-Unis dès 1889. Aussitôt, le Français Étienne-Jules Marey s'en procure par des voies détournées et enregistre les premières suites de prises de vues instantanées sur bande nitrate (dont 420 sont conservées), sans toutefois parvenir à les projeter, ce qui ne le chagrine pas car son but scientifique est l'analyse des mouvements par la photographie rapide (chronophotographie) et non leur présentation en tant que spectacle[12], même si son assistant Georges Demenÿ a l'idée en 1892, de projeter de telles bandes découpées en petites vignettes disposées sur son phonoscope à disque de verre, selon le principe et la durée cyclique des jouets optiques. De mai 1891 à fin 1895, les Américains Thomas Edison, l'inventeur du phonographe, et surtout son assistant et premier réalisateur du cinéma, William Kennedy Laurie Dickson, produisent et tournent quelque 148 films, enregistrés avec la caméra Kinétographe et visionnés individuellement par le public à l'aide du kinétoscope (visionnement par loupe). Ils créent, non seulement le premier studio de cinéma, le Black Maria, mais aussi, les Kinetoscope Parlors, des machines à sous, qui préfigurent moins les salles de cinéma que les salles de jeux d'arcade[13].

En 1895, les frères Max et Emil Skladanowsky présentent publiquement des images photographiques animées au Wintergarten (Berlin) grâce à leur bioscope (Caméra Biographe, un système de caméras et appareils de projection jumeaux, utilisant deux bandes distinctes d'images, enregistrées puis projetées alternativement, mis au point par Georges Demenÿ) dès le .

La caméra Cinématographe

En 1894, Antoine Lumière, le père d'Auguste et de Louis, assiste à Paris à une démonstration du kinétoscope et également, à deux pas de là, à une projection d'Émile Reynaud dans son Théâtre optique. Pour Antoine, pas de doute : l'image animée est un marché d'avenir pour la famille, en direction de sa clientèle habituelle, les riches amateurs, à condition de marier le miracle de l'image photographique en mouvement avec la magie de la projection sur grand écran. Convaincu à son tour, Auguste Lumière[14] se lance dans la recherche avec un mécanicien, Charles Moisson. Il échoue et c'est Louis qui prend le relais. Durant l'été 1894, dans l'usine Lumière de Lyon-Monplaisir, il met au point un mécanisme ingénieux qui se différencie de ceux du kinétographe et du kinétoscope. Comme Edison, il adopte le format 35 mm, mais, pour ne pas entrer en contrefaçon avec la pellicule à huit perforations rectangulaires autour de chaque photogramme, brevetée par l'inventeur et industriel américain, il choisit une formule à deux perforations rondes par photogramme (abandonnée par la suite).

L'invention de Louis reprend en fait un procédé mécanique préexistant dont il adapte le principe au déplacement intermittent de la pellicule, nécessaire à l'exposition des images l'une après l'autre, mais l'émergence de cette idée est restée dans l'esprit des deux frères baignée d'un parfum miraculeux : Louis aurait été malade et fiévreux, et, au cours d'une insomnie, il aurait imaginé de donner « à un cadre porte-griffes un mouvement alternatif, analogue comme fonctionnement à celui du pied-de-biche d'une machine à coudre, les griffes s'enfonçant au sommet de la course, dans des perforations pratiquées sur les bords de la pellicule devant porter l'image, pour entraîner celle-ci et, se retirant au bas de cette course, laissant la pellicule immobile pendant la remontée du système d'entraînement. Ce fut une révélation[15]. » Le kinétographe avait aussi recours au déplacement intermittent de la pellicule, également grâce à un mécanisme préexistant : une came à rochet électrique solidaire d'un tambour denté entraînant la pellicule. À l'instar du kinétographe, un obturateur rotatif empêche la lumière d'atteindre la couche photosensible lorsque la pellicule se déplace d'un pas.

Dès le , on peut lire dans le journal Le Lyon républicain, que les frères Lumière « travaillent actuellement à la construction d’un nouveau kinétographe, non moins remarquable que celui d’Edison et dont les Lyonnais auront sous peu, croyons-nous, la primeur. »[16]. La caméra d'Edison-Dickson est explicitement citée comme référence préexistante.

Avec ce mécanisme, même s'il ne fait pas les premiers films (tournés par William Kennedy Laurie Dickson), Louis Lumière — et, par contrat tacite, son frère Auguste — est généralement considéré comme l'inventeur du cinéma en tant que spectacle photographique en mouvement, projeté devant un public assemblé. Le mécanisme à griffes actionnées par une came excentrique est une amélioration considérable par rapport à celui du kinétographe, où la pellicule est entraînée par un tambour denté efficace (équipant encore aujourd'hui les appareils de projection argentiques) mais actionné brutalement par une roue à rochet électrique (remplacée plus tard par une croix de Genève ou une croix de Malte, plus souples). Au début, les frères présentent eux-mêmes leur appareil sous le nom de « kinétographe Lumière » ou « kinétoscope Lumière », avant de le baptiser « cinématographe »[17]. C'est l'ingénieur parisien Jules Carpentier, à qui Louis Lumière fait parvenir tous ses essais d'évolution du prototype à partir de la première projection, qui finalise le mécanisme du cinématographe, notamment en le regroupant dans une boîte d'où ne sortent que la manivelle, l'objectif et un petit magasin pour contenir la pellicule vierge, prélude à sa production en petite série pour la vente aux amateurs fortunés.

À partir de décembre 1895, les frères Lumière apportent ainsi une participation inventive de premier ordre dans le lancement du spectacle de cinéma, prémisses d'une industrie florissante que va notamment développer le Français Charles Pathé.

Projections privées et publiques de 1895

Le premier film tourné par Louis Lumière est Sortie d'usine, plus connu aujourd'hui sous le nom de La Sortie de l'usine Lumière à Lyon. Il a été tourné le [18], à Lyon rue Saint-Victor (rue actuellement nommée rue du Premier-Film). La première représentation privée du Cinématographe Lumière a lieu à Paris le dans les locaux de la Société d'encouragement pour l'industrie nationale[19]. Dans la foulée, Louis Lumière tourne durant l'été 1895 le célèbre Jardinier qui deviendra plus tard L'Arroseur arrosé. C'est le film le plus célèbre des frères Lumière et la première des fictions photographiques animées[note 1]. En attendant la première séance publique, les Lumière présentent le Cinématographe à de nombreux scientifiques. Le succès est toujours considérable. Le pour le Congrès de photographes à Lyon, le à Paris à la Revue générale des sciences, le à Bruxelles devant l’Association belge de photographes, le dans l’amphithéâtre de la Sorbonne, etc.

Leur première projection publique a lieu le au Salon indien du Grand Café (actuel hôtel Scribe), 14 boulevard des Capucines à Paris, présentée par Antoine Lumière devant trente-trois spectateurs[20]. Charles Moisson, le constructeur de l’appareil, est le chef mécanicien, il supervise la projection. Le prix de la séance est fixé à 1 franc.

Le programme complet de la première séance publique payante, à Paris, compte 10 films, tous produits en 1895[21] :

- La Sortie de l'usine Lumière à Lyon ("vue" documentaire)

- La Voltige ("vue comique" troupier)

- La Pêche aux poissons rouges ("vue" familiale : la fille d'Auguste Lumière, alors bébé, pêche dans un aquarium)

- Le Débarquement du congrès de photographie à Lyon ("vue" documentaire)

- Les Forgerons ("vue" documentaire)

- Le Jardinier ("vue comique")

- Le Repas de bébé ("vue" familiale : la fille d'Auguste Lumière)

- Le Saut à la couverture ("vue comique" troupier)

- La Place des Cordeliers à Lyon ("vue" documentaire)

- La Mer ("vue" documentaire : baignade de jeunes citadins)

Le film L'Arrivée d'un train en gare de La Ciotat n'est pas projeté ce jour-là, mais le sera par la suite, remportant un énorme succès[22].

Six mois après la présentation de , la première projection de films en Amérique avec le Cinématographe Lumière est organisée à Montréal par Louis Minier et Louis Pupier à l'édifice Robillard. Aux États-Unis, la présentation du Cinématographe Lumière fait sensation à New York le , et par la suite dans d'autres villes américaines, ce qui déclenche la « guerre des brevets », lancée par Edison au nom de ce qu'il considère comme son droit d'antériorité, et du slogan « America for Americans », obligeant Lumière à déserter le sol américain dès l'année suivante.

Lyon et la société lyonnaise constituent le premier décor des films des frères Lumière. Thierry Frémaux,directeur de l’Institut Lumière, les a rassemblés dans le film Lumière ! L’aventure commence[23]. Rapidement, les Lumière prennent conscience de l'intérêt de filmer avec leur cinématographe des images pittoresques de par le monde et de les montrer en projection, ou de les vendre avec l'appareil. Fins commerciaux, ils refusent de céder les brevets de leur invention à Georges Méliès qui leur en offre pourtant une petite fortune, ainsi que d'autres. Ils tentent même de décourager ce futur et talentueux concurrent en lui prédisant la ruine s'il se lance dans la production de films (Méliès ferme sa société Star Film en 1923, après avoir gagné énormément d'argent grâce à ses films, et sa ruine est essentiellement due à son incompréhension du devenir du cinéma, et à son obstination à considérer les films comme des sous-produits du music-hall). Les frères Lumière, eux, ont la sagesse de s'arrêter de produire des films en 1902, quand ils comprennent que le cinéma est un langage nouveau dont ils n'ont connaissance ni des règles à venir ni de l'importance qu'il va prendre dans le monde entier. Ce que n'ignore pas Thomas Edison, qui prédit que « le cinéma sera plus tard l'un des piliers de la culture humaine »[24],[25].

Autres inventions

Outre le Cinématographe Lumière, les Frères Lumière signent la plaque photographique sèche instantanée prête à l'emploi dite Étiquette Bleue en 1881, la plaque Autochrome (procédé de photographie en couleurs) en 1903, la photostéréosynthèse (procédé de photographie en relief) en 1920. Louis s'intéresse également au cinéma en relief (par le procédé des anaglyphes).

Dans l'univers médical, Auguste Lumière tente en particulier - sans succès, et sa rancœur envers ses collègues apparaît dans ses ouvrages - de diffuser une théorie des phénomènes colloïdaux en biologie[26].

Il a été recensé 196 brevets + 43 additifs ayant comme titulaire « Lumière » (Brevets collectifs + sociétés Lumière + brevets individuels). Auguste Lumière a inventé de nombreux médicaments tels que le tulle gras pour soigner les brûlés, la thérapeutique de la tuberculose grâce aux sels d'or et à la cryogénine[27], l'allocaïne, l'Emgé Lumière, etc.

La demeure de leur père Antoine, située près de leurs anciennes usines, à Montplaisir dans le 8e arrondissement de Lyon, est aujourd'hui un musée du cinéma : l'Institut Lumière, présidé par Irène Jacob et dirigé par Thierry Frémaux.

Soutien à Mussolini en 1935 et au maréchal Pétain sous l'Occupation

Louis Lumière, le , assiste à un gala donné par l'Italie fasciste pour le quarantième anniversaire de l'invention du cinéma ; le gouvernement fasciste veut alors lutter contre la prédominance du cinéma américain. Ce jour-là, Louis dédicace sa photo : « À son Excellence Benito Mussolini avec l'expression de ma profonde admiration ». Cette photo et cette dédicace sont publiées en page 3 d'un ouvrage édité à cette occasion, par l'Imprimerie nationale italienne. Il associe son frère Auguste dans « la vive gratitude » qu'il exprime à l'égard des organisateurs fascistes de cette assemblée et dans ce même ouvrage, émanant du secrétariat des Groupes Universitaires Fascistes, il évoque « l'amitié qui unit nos deux pays et qu'une communauté d'origine ne peut manquer d'accroître à l'avenir »[28].

Louis Lumière est cependant nommé président d'honneur du « festival du monde libre », première édition du Festival de Cannes, et la « coupe Lumière », ancêtre de la Palme d'or, ainsi nommée pour s'opposer à la coupe Mussolini de la Mostra de Venise, doit récompenser le meilleur film[29],[30].

En , dans une déclaration à l'agence de presse Inter-France, il appuie le projet de collaboration du régime de Vichy : « Ce serait une grande faute de refuser le régime de collaboration dont le maréchal Pétain a parlé dans ses admirables messages. Auguste Lumière, mon frère, dans des pages où il exalte le prestige incomparable, le courage indompté, l'ardeur juvénile du Maréchal Pétain et son sens des réalités qui doivent sauver la patrie, a écrit : « Pour que l'ère tant désirée de concorde européenne survienne, il faut évidemment, que les conditions imposées par le vainqueur ne laissent pas un ferment d'hostilité irréductible contre lui. Mais nul ne saurait mieux atteindre ce but que notre admirable Chef d'État, aidé par Pierre Laval qui nous a donné déjà tant de preuves de sa clairvoyance, de son habileté et de son dévouement aux vrais intérêts du pays. » Je partage cette manière de voir. Je fais entièrement mienne cette déclaration[31]. »

Louis Lumière est désigné membre du Conseil national mis en place par le régime de Vichy en 1941. Auguste Lumière siège quant à lui au conseil municipal de Lyon mis en place par le régime de Vichy la même année[32] et fait partie du comité d'honneur de la LVF en 1941-1942. Les deux frères reçoivent la décoration de la Francisque[33].

L'historien Pascal Ory indique que le soutien des frères Lumière au gouvernement de Vichy n'a guère dépassé « le stade d'une ou deux déclarations à la presse », exploitées par la propagande[34].

En 1995, pour la célébration du centenaire de l'invention du cinématographe Lumière, la Banque de France veut honorer les frères Lumière en imprimant le nouveau billet de 200 FF à leur effigie. L'Amicale des Réseaux Action de la France Combattante proteste : « Les frères Lumière nous inspirent un profond mépris. Ils ne peuvent être honorés sans outrager les victimes de la collaboration. » À la séance du du Conseil municipal de Lyon, Bruno Gollnisch, professeur à l’université Lyon-III, représentant le Front national, déclare : « Après Alexis Carrel […], ce sont donc de nouvelles figures illustrant le génie lyonnais qui se trouvent ainsi attaquées. »

L'affaire du projet d'impression de billets de 200 FF à l'effigie des frères Lumière fait grand bruit dans la presse[32] : l'impression est alors annulée par la Banque de France et le billet sort finalement à l'effigie de Gustave Eiffel. Rien de tel n'advient 17 ans plus tard, en 2012, lorsque les frères Lumière sont choisis pour représenter Rhône-Alpes sur la pièce de 10 € en argent éditée par la Monnaie de Paris, au sein de la collection « Les Euros des Régions ».

Hommages

Les frères Lumière sont inhumés à Lyon, au nouveau cimetière de la Guillotière (carré A6).

-

Tombe des frères Lumière au cimetière de la Guillotière, à Lyon.

-

Monument à la mémoire des frères Lumière, place Ambroise-Courtois à Lyon.

-

Auguste et Louis Lumière, parmi les rares Français honorés au Walk of fame d'Hollywood.

- Les frères Lumière font partie des très rares célébrités françaises dont l'étoile figure au Hollywood Walk of Fame à Los Angeles.

- Ils sont les effigies d'une pièce de 10 € en argent éditée en 2012 par la Monnaie de Paris, pour la collection « Les Euros des Régions » afin de représenter Rhône-Alpes.

- Un monument a été érigé sur la plage de La Ciotat (Bouches-du-Rhône) et l'ancienne allée principale de leur propriété s'appelle « allées Lumière ». Le cinéma de la ville porte également leur nom.

- L'« Eden Théâtre », où fut projeté le premier film Lumière à exploitation commerciale, a été restauré en 2013 par la Ville de La Ciotat à l'occasion de l'opération « Marseille Provence capitale de la culture ».

- La place centrale de Front Lot au parc Walt Disney Studios (parc consacré au cinéma) porte le nom de « place des Frères Lumière ».

- Un monument en forme d'écran géant courbe a été érigé à leur mémoire place Ambroise-Courtois à Lyon en face de la Villa Lumière, ancienne résidence d'Antoine Lumière, leur père, qui abrite aujourd'hui l'Institut Lumière. La partie concave, peinte en blanc uni, permet la projection de films en plein air.