« Histoire de la cavalerie française » : différence entre les versions

bot [0.79/79] Amélioration bibliographique 17x : wikif, +lieu, ©BnF... |

|||

| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||

[[Fichier:Louis9 vs Henri3.jpg|vignette|Combat de cavaleries française et anglaise pendant la Guerre de Cent Ans.]] |

[[Fichier:Louis9 vs Henri3.jpg|vignette|Combat de cavaleries française et anglaise pendant la Guerre de Cent Ans.]] |

||

[[Fichier:Battle of Agincourt, St. Alban's Chronicle by Thomas Walsingham.jpg|vignette|La cavalerie française à la [[Bataille d'Azincourt]] (1415).]] |

[[Fichier:Battle of Agincourt, St. Alban's Chronicle by Thomas Walsingham.jpg|vignette|La cavalerie française à la [[Bataille d'Azincourt]] (1415).]] |

||

Au Moyen-âge et au début de la Renaissance, la « [[cavalerie lourde|grosse cavalerie]] » constituée les « [[Gendarmerie médiévale|gens d'armes]] » revêtus de leurs [[armure (équipement)|armures]], armés de la [[lance]] et de l'[[épée]] et issus de la [[noblesse française|noblesse]] [[féodalité|féodale]] forme l'élite et le fer de lance de l'[[ost]] des [[Royaume de France|Rois de France]]. Cette cavalerie noble se distinguera pendant la [[Guerre de Cent Ans]] (1337-1453) mais sera vaincue une première fois à la [[Bataille de Crécy]] (1346) et décimée à la [[Bataille d'Azincourt]] (1415) par une armée anglaise inférieure en nombre et essentiellement constituée de [[fantassin]]s et d'[[archer]]s d'origine plébéienne<ref>Pour la cavalerie française au Moyen-Âge et à la Renaissance voir (ea) {{ |

Au Moyen-âge et au début de la Renaissance, la « [[cavalerie lourde|grosse cavalerie]] » constituée les « [[Gendarmerie médiévale|gens d'armes]] » revêtus de leurs [[armure (équipement)|armures]], armés de la [[lance]] et de l'[[épée]] et issus de la [[noblesse française|noblesse]] [[féodalité|féodale]] forme l'élite et le fer de lance de l'[[ost]] des [[Royaume de France|Rois de France]]. Cette cavalerie noble se distinguera pendant la [[Guerre de Cent Ans]] (1337-1453) mais sera vaincue une première fois à la [[Bataille de Crécy]] (1346) et décimée à la [[Bataille d'Azincourt]] (1415) par une armée anglaise inférieure en nombre et essentiellement constituée de [[fantassin]]s et d'[[archer]]s d'origine plébéienne<ref>Pour la cavalerie française au Moyen-Âge et à la Renaissance voir (ea) {{Ouvrage| langue=fr| prénom1=Liliane| nom1=Funcken| lien auteur1=Liliane Funcken| prénom2=Fred| nom2=Funcken| lien auteur2=Fred Funcken| titre=Le costume, l'armure et les armes au temps de la chevalerie| lieu=Tournai/Paris| éditeur=[[Casterman]]| année=1977| pages totales=156| isbn=2-203-14318-5}} pour le Tome 1 et Casterman 1978 {{ISBN|2203143193}} pour le Tome 2 - en particulier Tome 2 p.34 & suiv.</ref>. |

||

Pendant la [[Guerre de Cent Ans]], en 1439, les États du royaume décident la création d'unités de cavalerie, sous le nom de ''Compagnies des Ordonnances du Roi'', titre rapidement abrégé en ''Compagnies d'ordonnance''<ref name='mccarthy62'>{{harvsp|Mac Carthy|1989|p=62}}.</ref>. Quinze de ces compagnies sont levées<ref name='mccarthy62' />. Chacune comprend 100 lances, c'est-à-dire 100 gens d'armes suivis chacun de 3 archers, un coutilier et un page, montés mais non cuirassés<ref name='mccarthy62' />. |

Pendant la [[Guerre de Cent Ans]], en 1439, les États du royaume décident la création d'unités de cavalerie, sous le nom de ''Compagnies des Ordonnances du Roi'', titre rapidement abrégé en ''Compagnies d'ordonnance''<ref name='mccarthy62'>{{harvsp|Mac Carthy|1989|p=62}}.</ref>. Quinze de ces compagnies sont levées<ref name='mccarthy62' />. Chacune comprend 100 lances, c'est-à-dire 100 gens d'armes suivis chacun de 3 archers, un coutilier et un page, montés mais non cuirassés<ref name='mccarthy62' />. |

||

| Ligne 111 : | Ligne 111 : | ||

Les régiments de cavalerie sont réunis par deux en brigades. Les divisions utilisées par Bonaparte comprennent généralement une brigade de cavalerie. Lorsque les corps d'armée sont créés, ils comprennent chacun au moins une division de cavalerie, regroupant plusieurs brigades<ref name='chauvire308' />. La cavalerie lourde est généralement regroupée en réserve de cavalerie, destinée à agir en masse sur un point de la ligne de bataille ennemie, préalablement affaiblie par l'action de l'artillerie. |

Les régiments de cavalerie sont réunis par deux en brigades. Les divisions utilisées par Bonaparte comprennent généralement une brigade de cavalerie. Lorsque les corps d'armée sont créés, ils comprennent chacun au moins une division de cavalerie, regroupant plusieurs brigades<ref name='chauvire308' />. La cavalerie lourde est généralement regroupée en réserve de cavalerie, destinée à agir en masse sur un point de la ligne de bataille ennemie, préalablement affaiblie par l'action de l'artillerie. |

||

Après la [[bataille de Wagram]], un nouveau type de cavalier apparaît dans l'armée française, le lancier<ref>{{ |

Après la [[bataille de Wagram]], un nouveau type de cavalier apparaît dans l'armée française, le lancier<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Jean|nom1=Tranié|prénom2=Juan-Carlos|nom2=Carmigniani|titre=Les Polonais de Napoléon|éditeur=Copernic|année=1982|pages totales=|passage=70 et 75|isbn=}}.</ref>. En 1811, 9 autres régiments sont ajoutés à la cavalerie de ligne, sous la forme de chevau-légers lanciers, par transformation de régiments existants<ref>{{harvsp|Pigeard|2002|p=133}}.</ref>. Le rôle qui leur est réservé est principalement de décharger les grandes unités de cavalerie lourde des tâches d'éclairage ou de garde. |

||

==== Cavalerie de la Ligne ==== |

==== Cavalerie de la Ligne ==== |

||

| Ligne 165 : | Ligne 165 : | ||

* [[Guerre de Crimée]] |

* [[Guerre de Crimée]] |

||

Le corps expéditionnaire comprend deux brigades puis une division de cavalerie<ref>{{ |

Le corps expéditionnaire comprend deux brigades puis une division de cavalerie<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Alain|nom1=Gouttman|titre=La Guerre de Crimée 1853-1856, la première guerre moderne|éditeur=[[Éditions Perrin|Perrin]]|année=2003|pages totales=417|passage=124|isbn=978-2-262-02017-0}}.</ref>. La première brigade comprend deux régiments de chasseurs d'Afrique ; la seconde, un régiment de dragons et un régiment de cuirassiers. Elle devient division quand elle reçoit une nouvelle brigade, de cuirassiers<ref name='beneytou83'>{{harvsp|Béneytou|2010|p=83}}.</ref>. Quatre autres régiments de cavalerie légère seront envoyés en Crimée<ref name='beneytou83' />, mais ne seront que peu employés<ref group='note'>Le {{4e}} régiment de chasseurs d'Afrique intervient pour dégager les survivants de la [[charge de la brigade légère]] ; les {{6e}} et {{7e}} dragons, avec le {{4e}} de hussards, chargent à Eupatoria après la chute de Sébastopol.</ref>, et jamais comme outil de reconnaissance et éclairage<ref name='beneytou83' />. |

||

* [[Campagne d'Italie (1859)|Guerre d'Italie]] |

* [[Campagne d'Italie (1859)|Guerre d'Italie]] |

||

| Ligne 391 : | Ligne 391 : | ||

=== Ouvrages généraux === |

=== Ouvrages généraux === |

||

* {{ |

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Jean-Pierre |nom1=Béneytou |titre=Histoire de la Cavalerie française, des origines à nos jours |lieu=Panazol |éditeur=Lavauzelle |année=2010 |pages totales=243 pages |isbn=978-2-7025-1517-4}} {{plume}} |

||

* {{ |

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Dugué |nom1=Mac Carthy |titre=La cavalerie au temps des chevaux |lieu=Paris |éditeur=EPA |année=1989 |pages totales=327 pages |isbn=2-85120-313-4}} {{plume}} |

||

* {{ |

* {{Ouvrage |langue=fr |prénom1=Frédéric |nom1=Chauviré |titre=Histoire de la cavalerie |lieu=Paris |éditeur=[[Éditions Perrin|Perrin]] |année=2013 |pages totales=378 |isbn=978-2-262-03976-9}} {{plume}} |

||

* {{ |

* {{Ouvrage| prénom1=Daniel| nom1=Roche| directeur1=oui| titre=Le cheval et la guerre| éditeur=Association pour l'académie d'art équestre de Versailles| année=2002| pages totales=399| isbn=978-2-913018-02-0}} {{plume}} |

||

=== Ouvrages spécialisés === |

=== Ouvrages spécialisés === |

||

* {{Ouvrage| lien auteur1=Louis Auguste Victor Vincent Susane| |

* {{Ouvrage| nom1=Général Susane| lien auteur1=Louis Auguste Victor Vincent Susane| titre=Histoire de la cavalerie française| lieu=Paris| éditeur=J. Hetzel et Cie| année=1874| pages totales=| id=Susane1874}} (trois volumes) pour l'édition originale - Réédition en 2002 chez Terana, {{ISBN|2-904-221-04-2}}, réédition chez BiblioBazaar en 2010 {{ISBN|9781143148248}} {{ISBN|9781146233408}} & {{ISBN|9781142415198}} {{plume}} |

||

* Cdt L. Picard, ''La cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l'Empire'', 1896, Saumur, S. Milon fils, 2 volumes, 826 pages, réédition 2002, Éditions historiques Teyssèdre, {{ISBN|978-2912259486}} |

* Cdt L. Picard, ''La cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l'Empire'', 1896, Saumur, S. Milon fils, 2 volumes, 826 pages, réédition 2002, Éditions historiques Teyssèdre, {{ISBN|978-2912259486}} |

||

* {{Ouvrage| prénom1=Henri |

* {{Ouvrage| langue=fr| prénom1=Henri| nom1=Ortholan| titre=L'armée du Second Empire 1852-1870| lieu=Saint-Cloud| éditeur=SOTECA| année=2009| pages totales=368| isbn=978-2-916385-23-5}} {{plume}} |

||

* Patrice Franchet d'Espèrey, ''la main du maitre, réflexions sur l'héritage équestre'', 2007, Odile Jacob, 396 pages, {{ISBN|978-2738-12033-5}}, chapitre V, pages 185-213. |

* Patrice Franchet d'Espèrey, ''la main du maitre, réflexions sur l'héritage équestre'', 2007, Odile Jacob, 396 pages, {{ISBN|978-2738-12033-5}}, chapitre V, pages 185-213. |

||

* {{ |

* {{Ouvrage|prénom1=Yves|nom1=Barjaud|titre=Les Hussards, trois siècles de cavalerie légère en France|lieu=Lausanne|éditeur=Caracole,|année=1988|pages totales=307|isbn=978-2-8289-0333-6}} {{plume}} |

||

* {{Ouvrage |

* {{Ouvrage |

||

| |

| prénom1 = Denis |

||

| |

| nom1 = Bogros |

||

| |

| titre = Histoire du cheval de troupe de la cavalerie française 1515-1918 |

||

| ⚫ | |||

| titre = Histoire du cheval de troupe de la cavalerie française 1515-1918 |

|||

| |

| année = 1999 |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

| |

| isbn = |

||

| ⚫ | |||

| lieu = |

|||

| mois = |

|||

| année = 1999 |

|||

| volume = |

|||

| tome = |

|||

| ⚫ | |||

| passage = |

|||

| isbn = |

|||

| ⚫ | |||

| id = |

|||

}}. |

}}. |

||

* {{ |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Alain|nom1=Pigeard|titre=Dictionnaire de la Grande Armée|éditeur=[[Éditions Tallandier|Tallandier]]|année=2002|pages totales=|isbn=}}. {{plume}} |

||

* {{ |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Alain|nom1=Pigeard|titre=L'Armée de Napoléon, organisation et vie quotidienne|éditeur=[[Éditions Tallandier|Tallandier]]|année=2000|pages totales=|isbn=}}. {{plume}} |

||

* {{ |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Jean-Louis|nom1=Andreani|titre=La Grande Guerre à cheval, le rêve brisé de la cavalerie française|lieu=Cuise-la-Motte/Le Pin-au-Haras|éditeur=Éditions du trotteur ailé/IFCE|année=2014|pages totales=239|isbn=978-2-915250-40-4|id=andreani2014}}. {{plume}} |

||

* {{ |

* {{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Fernand|nom1=Gazin|titre=La cavalerie française dans la guerre mondiale (1914-1918)|éditeur=[[Payot (éditions)|Payot]]|année=1930|pages totales=|id=gazin}}. |

||

* {{Ouvrage|prénom1=Jean-Claude|nom1=Demory|titre=Essor de la motorisation: 1914-1918 : du cheval de guerre au cheval vapeur|éditeur=ETAI|année=2008|pages totales=143|présentation en ligne=https://books.google.fr/books?id=U_EtAQAAIAAJ}} |

* {{Ouvrage|prénom1=Jean-Claude|nom1=Demory|titre=Essor de la motorisation : 1914-1918 : du cheval de guerre au cheval vapeur|éditeur=ETAI|année=2008|pages totales=143|isbn=|présentation en ligne=https://books.google.fr/books?id=U_EtAQAAIAAJ}} |

||

=== Périodiques === |

=== Périodiques === |

||

| Ligne 431 : | Ligne 422 : | ||

** Eric Labayle, '' Le corps de cavalerie Conneau, les espoirs déçus de la [[Première bataille de la Marne|bataille de la Marne]] ({{date-|14 août}}- 15 sept. 14)'', {{n°|27}}, 2003, pages 6–15. |

** Eric Labayle, '' Le corps de cavalerie Conneau, les espoirs déçus de la [[Première bataille de la Marne|bataille de la Marne]] ({{date-|14 août}}- 15 sept. 14)'', {{n°|27}}, 2003, pages 6–15. |

||

* Guerres mondiales et conflits contemporains, 2007, {{n°|225}}, ''La cavalerie au {{s-|XX}}'' |

* Guerres mondiales et conflits contemporains, 2007, {{n°|225}}, ''La cavalerie au {{s-|XX}}'' |

||

* {{Ouvrage |

* {{Ouvrage|titre=''Histoire & Stratégie'', Les engins blindés de combat français - Des origines à nos jours|éditeur=Areion group|année=Juin-juillet 2010|pages totales=95|isbn=|présentation en ligne=http://www.dsi-presse.com/?p=1544}} |

||

* {{article|nom=Collectif |titre=Waterloo 1815 - Les grandes charges de cavalerie |périodique=Gloire & Empire - Revue de l'Histoire Napoléonienne |numéro=44 |mois=Sept.-Oct. |année=2012 |éditeur=Le Livre chez Vous, Éditions Coprur|id=GloireEmpire}} |

* {{article|nom=Collectif |titre=Waterloo 1815 - Les grandes charges de cavalerie |périodique=Gloire & Empire - Revue de l'Histoire Napoléonienne |numéro=44 |mois=Sept.-Oct. |année=2012 |éditeur=Le Livre chez Vous, Éditions Coprur|id=GloireEmpire}} |

||

Version du 22 avril 2020 à 14:27

L' histoire de la cavalerie française est l'ensemble des faits historiques qui concernent ou impliquent l' « arme » de la cavalerie dans les armées françaises sous les divers régimes politiques et aux diverses périodes qui marquèrent l'histoire militaire de la France.

De la Gaule celtique à l'avènement du Royaume franc (circa VIe siècle)

Dans l'espace « historico-géographique » que représente le territoire actuel de la France, les Celtes furent le premier peuple réputé pour la valeur de sa cavalerie.

Époque médiévale

Au Moyen-âge et au début de la Renaissance, la « grosse cavalerie » constituée les « gens d'armes » revêtus de leurs armures, armés de la lance et de l'épée et issus de la noblesse féodale forme l'élite et le fer de lance de l'ost des Rois de France. Cette cavalerie noble se distinguera pendant la Guerre de Cent Ans (1337-1453) mais sera vaincue une première fois à la Bataille de Crécy (1346) et décimée à la Bataille d'Azincourt (1415) par une armée anglaise inférieure en nombre et essentiellement constituée de fantassins et d'archers d'origine plébéienne[1].

Pendant la Guerre de Cent Ans, en 1439, les États du royaume décident la création d'unités de cavalerie, sous le nom de Compagnies des Ordonnances du Roi, titre rapidement abrégé en Compagnies d'ordonnance[2]. Quinze de ces compagnies sont levées[2]. Chacune comprend 100 lances, c'est-à-dire 100 gens d'armes suivis chacun de 3 archers, un coutilier et un page, montés mais non cuirassés[2].

La cavalerie lourde en armure complète, « arme de choc » par excellence, finira par disparaître à la Renaissance tant du fait du développement des armes à feu individuelles (arquebuse), de l'artillerie, de l'évolution des tactiques de l'infanterie lors de ce que l'on a appelé la « révolution militaire » de la Renaissance[3] que du déclin socio-économique de la chevalerie, conséquence des incessantes guerres médiévales. « En 1494, la cavalerie constituait encore les deux tiers de l'armée de Charles VIII, trente ans plus tard elle ne formait plus que le dixième de celle de François Ier »[4]. Les cavaliers lourds laisseront la place aux chevau-légers équipés de la demi-armure et d'armes à feu et à la cavalerie légère d'origine mercenaire (principalement balkanique au début, région où elle s'est développée aux contact des armées ottomanes). Louis XII créera ainsi le titre de « colonel général de la cavalerie légère et étrangère »[5]. Le titre de « gendarmes » sera toutefois encore porté par une unité de cavalerie d'élite, dépourvue de cuirassement et recrutée parmi la noblesse, faisant partie de la Maison militaire du Roi jusqu'à l'époque de la Restauration.

Renaissance

Au début des guerres de religion, la cavalerie française aligne 65 compagnies d'ordonnance, groupant 2 590 lances[note 1].

Elle est renforcée par des compagnies de reîtres allemands ou d'autres cavaliers étrangers[6]. L'importance des contingents étrangers peut être appréciée, par exemple, par les effectifs présents à la bataille de Moncontour en 1569[6] ou à Coutras en 1587.

À la fin des guerres de religions, la cavalerie est réorganisée. Il ne reste que la Maison du Roi, 4 compagnies de gardes du corps, la compagnie de chevau-légers et 100 arquebusiers et carabins, d'une part, et, d'autre part, 19 compagnies de gendarmes et de chevau-légers (25-30 cavaliers chacune). En 1602, un prélèvement sur les compagnies de gendarmes permet la création d'une nouvelle compagnie pour la Maison du Roi[6].

Cavalerie lourde : les « Gendarmes »

Naissance de la cavalerie légère

Le besoin d'une cavalerie moins pesante avait déjà été reconnu. Du Guesclin avait ainsi utilisé « des troupes de paysans montés sur des chevaux de ferme », légèrement armées, pour harceler ses adversaires. Cela se retrouve dans la composition des compagnies d'ordonnance. Elles pouvaient être scindées en deux troupes. D'un côté, les gens d'armes, menés par le capitaine et l'enseigne ; de l'autre, les archers et les coutiliers menés par le lieutenant et le guidon[7].

Les guerres en Italie vont voir un allègement de la cavalerie. La cuirasse des chevaux disparaît et celle des cavaliers s'allège[8]. Elle se traduit par l'apparition de compagnies de cavalerie légère. D'abord des compagnies étrangères, les estradiots, en majorité albanais ; comme les 1 200 cavaliers de ce type emmenés par Louis XII en 1499[9].

Le rôle dévolu à la cavalerie légère est, en premier lieu, de « battre l'estrade », c'est-à-dire de servir d'éclaireurs au profit de l'armée ; en second lieu, elle doit permettre d'exploiter une victoire en poursuivant cavalerie ou infanterie en déroute. Elle n'est donc pas une cavalerie de bataille, rôle réservé aux gens d'armes.

La généralisation des armes à feu et l'apparition de l'infanterie organisée en carrés de piquiers va limiter le rôle de la cavalerie. Un exemple peut en être trouvé dans la bataille de Pavie.

Ancien Régime

Considérations générales

Évolution de la cavalerie sous l'Ancien Régime

Les premiers régiments de cavalerie firent leur apparition en France au XVIIe siècle, sous le règne de Louis XIII et à l'instigation du Cardinal de Richelieu mais c'est sous celui de son fils Louis XIV que l'arme connaîtra une véritable réorganisation grâce à Turenne, Maréchal de France et colonel général de la cavalerie[5]. L'évolution de l'art de la guerre de la Renaissance au siècle des Lumières et la diversification des missions de la cavalerie que cette « révolution militaire » entraîna menèrent à l' apparition de nouveaux types de cavaliers dans l'armée française : les dragons et les hussards sous Louis XIV, les chasseurs à cheval sous Louis XV après la création du corps des chasseurs de Fischer.

En 1615, sous le règne de Louis XIII, chaque compagnie reçoit en plus une « bande » de carabins. Dotés d'une arme à feu plus légère que l'arquebuse, qui équipe également les chevau-légers, ils doivent renforcer la puissance de feu de la compagnie. Les carabins existeront jusqu'en 1661 ; à ce moment, les chevau-légers ont abandonné leurs arquebuses[10]. C'est pendant le siège de La Rochelle qu'apparait l'escadron, réunion de plusieurs compagnies, commandé alternativement par le commandant de chaque compagnie[10].

Un nouveau type de cavaliers apparaît en France en 1693, le hussard. D'origine hongroise, cavaliers irréguliers, des déserteurs passent au service du roi de France. Ils sont d'abord groupés en compagnies puis, en 1692, Louis XIV autorise le recrutement du premier régiment[11]. Le rôle principal de ces nouvelles formations est la petite guerre[12].

Doctrines d'emploi

Traditionnellement, la cavalerie est placée sur les ailes de l'armée rangée en ligne de bataille[13]. Son rôle est de protéger les flancs, en particulier contre la cavalerie ennemie.

La cavalerie n'est pas utilisée pour exploiter militairement un succès[13], non seulement à cause de la désorganisation liée aux combats, mais surtout par le pillage des impedimenta ennemis, traditionnellement accordé aux soldats comme récompense[13]. La bataille ne vise pas la destruction de l'armée ennemie mais plutôt au contrôle et à l'occupation à son profit d'un territoire[13].

Règnes de Louis XIII et Louis XIV (1610-1715)

-

Uniformes des Dragons en 1690.

-

Régiment de Condé-Cavalerie en 1690.

-

Garde du corps et mousquetaire du roi, seconde moitié du XVIIe siècle.

Règne de Louis XV (1715-1774)

-

Mousquetaires (1745).

-

Trompette des hussards de Bercheny en 1772.

-

Grenadiers à cheval.

Règne de Louis XVI (1774-1792)

Cavalerie et guerre d'indépendance américaine

Réforme de 1791

-

Uniformes de la cavalerie en 1779.

-

Uniformes de dragons, selon l'ordonnance de 1779.

-

Uniformes de cavalerie en 1786.

-

Garde du corps du Roi.

Révolution et Empire (1792-1815)

Au XVIIIe siècle, c'est l'infanterie qui est définitivement devenue la « reine des batailles », l'artillerie lui servant d'appui et la cavalerie étant utilisée dans des missions bien spécifiques[14]. Pendant la Révolution, la cavalerie, qui été désorganisée par l'émigration de nombreux officiers d'origines nobles et les lacunes de la remonte et de l'équipement, ne joua qu'un rôle marginal dans les batailles opposant la République à l'Europe des monarchies, étant surtout employée dans la reconnaissance et l'appui de l'infanterie. En 1796, Hoche réorganisa la cavalerie, dont les unités étaient dispersées dans les divisions d'infanterie, et constitua une division de cavalerie lourde, une de réserve, une de dragons et une de hussards qu'il répartit entre le centre et les ailes[15].

La cavalerie française retrouvera cependant une place prépondérante pendant les guerres napoléoniennes au début du XIXe siècle. Depuis la Renaissance, avec la disparition de la cavalerie noble en armure, l'armée française ne possédait plus de cavalerie lourde, celle-ci se réduisant au seul Régiment de Royal-Cuirassiers. Après Marengo (1800), le Premier Consul Napoléon Bonaparte sera à l'initiative de sa réapparition dans les rangs de la cavalerie française avec la création de nouveaux régiments de cuirassiers. Profondément restructurée, notamment au niveau de l'organisation des unités, et voyant ses effectifs augmentés, la cavalerie du Premier Empire redeviendra une redoutable arme de choc et de mêlée et un outil essentiel des victoires militaires françaises. L'époque verra l'apparition des premières divisions et des premiers corps de cavalerie dits « de réserve » car destinés à être engagés au moment déterminant de la bataille et combinant les trois types : légère, de ligne et lourde[16]. La cavalerie française sera décimée pendant la Campagne de Russie (1812), privant Napoléon de cette arme si déterminante pendant les campagnes de 1813 et 1814 mais pendant la campagne de France de 1814, la cavalerie française se distinguera une fois encore lors de la Bataille de Montmirail. La cavalerie impériale s'illustrera une dernière fois lors de la campagne de Belgique de 1815 et en particulier lors de la bataille de Waterloo () où, menée par le maréchal Michel Ney, elle chargera à plusieurs reprises mais en vain les lignes alliées[16],[17],[18].

Période révolutionnaire (1792-1799)

La Révolution bénéficie des réformes engagées par le régime précédent[19]. La cavalerie se compose alors de régiments dits de cavalerie, dont seul le 8e continue à porter la cuirasse de fer. Elle sera dénommée cavalerie de bataille, lourde ou de réserve. À côté, la cavalerie légère regroupe les chasseurs à cheval et les hussards. Enfin, les dragons sont rattachés à la cavalerie bien qu'étant une infanterie montée.

Un régiment de cavalerie se compose de 3 ou 4 escadrons, de deux compagnies chacun. L'effectif théorique d'un régiment tourne aux alentours de 500 hommes. La loi du 23 fructidor an VII donne un régiment de carabiniers à 704 hommes, un régiment de cavalerie de bataille à 531, chasseurs ou hussards à 942. Le régiment de dragons, pour sa part, est censé aligner aussi 942 hommes[20].

Consulat et Empire (1799-1815)

Si la cavalerie lourde, cuirassiers et carabiniers, est une cavalerie strictement de bataille, la cavalerie de ligne, dragons et lanciers, va progressivement la rejoindre dans ce rôle. Si les dragons combattent encore à pied en 1806, ils deviennent exclusivement cavaliers par la suite[21]. La cavalerie légère, hussards et chasseurs se trouve aussi présente dans la ligne de bataille, en sus du rôle traditionnel d'éclairage et d'exploitation de la victoire qui est le leur[22].

Les régiments de cavalerie sont réunis par deux en brigades. Les divisions utilisées par Bonaparte comprennent généralement une brigade de cavalerie. Lorsque les corps d'armée sont créés, ils comprennent chacun au moins une division de cavalerie, regroupant plusieurs brigades[22]. La cavalerie lourde est généralement regroupée en réserve de cavalerie, destinée à agir en masse sur un point de la ligne de bataille ennemie, préalablement affaiblie par l'action de l'artillerie.

Après la bataille de Wagram, un nouveau type de cavalier apparaît dans l'armée française, le lancier[23]. En 1811, 9 autres régiments sont ajoutés à la cavalerie de ligne, sous la forme de chevau-légers lanciers, par transformation de régiments existants[24]. Le rôle qui leur est réservé est principalement de décharger les grandes unités de cavalerie lourde des tâches d'éclairage ou de garde.

Cavalerie de la Ligne

Cavalerie de la Garde impériale

À côté de cette cavalerie dite « de ligne », on trouve la cavalerie de la Garde impériale. Cette dernière présente un échantillonnage des différentes sortes de cavaliers présents dans la ligne, chasseurs, lanciers polonais et hollandais, dragons, et des types plus particuliers, grenadiers à cheval, gendarmes d'élite et d'ordonnance, gardes d'honneur et éclaireurs, mamelouks et Tartares lituaniens[25]. A son zénith, la cavalerie a représenté une masse de 30 000 hommes au sein de la Grande Armée[26].

Doctrine d'utilisation

- Pendant une campagne.

- Dans le système de manœuvre napoléonien, la cavalerie est chargée de remplir plusieurs rôles. Éclairage, protection des éléments de l'armée et de ses lignes d'opération, d'une part ; perturbation des mouvements ennemis, de leurs communications et menace sur leurs lignes d'opération, d'autre part.

- Exemple pour chacun de ces rôles (par exemple : Marengo, Austerlitz, Montereau).

- Durant la bataille.

-

- Dispositions

- La cavalerie de bataille et la cavalerie légère ; le rôle de la Garde.

- Utilisations

- Le système de bataille napoléonien se distingue par la constitution d'une « réserve de cavalerie » destinée à agir sur un point de la ligne ennemie, préalablement affaiblie par l'artillerie. La cavalerie « de bataille » devient une arme de rupture.

- Rupture

- Exemple de la bataille d'Eylau et de la bataille de la Moskowa.

- Poursuite

- Le plus bel exemple est celui de l'utilisation de la cavalerie à la suite de la bataille d'Iéna.

D'un empire à l'autre (1815-1870)

Après la chute de Napoléon, et pour les cinquante cinq années suivantes, la cavalerie française ne sera pas engagée en totalité dans un conflit majeur. Elle participera à des expéditions coloniales. Cela se traduira aussi par un assoupissement doctrinal, ce qui aura pour conséquence une inadaptation aux nouvelles conditions du combat comme l'augmentation des portées des armes[27].

Restauration (1814/1815-1830)

Avec la Restauration, en 1815, la cavalerie est profondément remaniée, comme pour marquer une coupure nette avec la période précédente[28]. La cavalerie lourde comprend six régiments de cuirassiers et un de carabiniers ; la cavalerie de ligne, dix régiments de dragons ; la cavalerie légère aligne hussards et chasseurs, 24 de ceux-ci et six de ceux-là[28]. La Garde Royale aligne de son côté deux régiments de grenadiers à cheval, deux de cuirassiers, un de dragons et un autre de lanciers, avec, pour la cavalerie légère, un régiment de hussards et un régiment de chasseurs[28].

Les régiments de cavalerie, en dehors de la Garde sont rattachés chacun à un département[28]. Ils sont numérotés en tenant compte de leur département de rattachement (par exemple : le régiment de la Garonne étant le 4e de dragons, celui de la Gironde est le 5e de dragons)[28]. En revanche, le recrutement, pour un même régiment, se fait sur plusieurs départements. Pour donner un autre exemple, le 3e de hussards, celui de la Moselle, recrute aussi dans les départements des Côtes-du-nord et de la Manche[28]. Les régiments de cavalerie lourde portent des noms au lieu de numéros — comme pour le nouveau 3e régiment de cuirassiers qui est ainsi désigné sous le nom de cuirassiers d'Angoulême[29].

En 1815, l'École d'instruction des troupes à cheval de Saint-Germain-en-Laye est déplacée à Saumur et devient, en 1824, l'École de Cavalerie.

Campagnes

- Expédition d'Espagne

- En 1823, le corps expéditionnaire français comporte 23 régiments de ligne et 3 de la Garde royale. Chacun des 4 corps d'armée comprend une division de dragons. Le corps de réserve comprend la brigade de la Garde et deux brigades de cuirassiers. Au niveau des divisions une brigade de cavalerie légère est attachée[30].

Monarchie de Juillet et Seconde République (1830-1852)

Second Empire (1852-1870)

Campagnes

Le corps expéditionnaire comprend deux brigades puis une division de cavalerie[31]. La première brigade comprend deux régiments de chasseurs d'Afrique ; la seconde, un régiment de dragons et un régiment de cuirassiers. Elle devient division quand elle reçoit une nouvelle brigade, de cuirassiers[32]. Quatre autres régiments de cavalerie légère seront envoyés en Crimée[32], mais ne seront que peu employés[note 2], et jamais comme outil de reconnaissance et éclairage[32].

La Guerre franco-prussienne de 1870 marquera un tournant dramatique dans l'histoire de la cavalerie française. L'action héroïque mais vaine des cuirassiers français lors de la Bataille de Frœschwiller-Wœrth dite « Bataille de Reichshoffen » le , au début du conflit, comptera parmi les dernières grandes charges « classiques » de la cavalerie française.

-

Charge de la cavalerie française à Eupatoria, 1855.

-

La charge des cuirassiers à la Bataille de Frœschwiller-Wœrth, en , immortalisée dans Reichshoffen de Aimé Morot, château de Versailles.

Cavalerie française aux colonies et en outremer

Les mamelouks de la Garde impériale, première unité de cavalerie non-européenne de l'armée française

La cavalerie lors de la conquête de l'Algérie

Les Chasseurs à cheval seront employés en Algérie. Il est à remarquer que les deux seuls escadrons de cavalerie emmenée outre Méditerranée par le général de Bourmont étaient formés de chasseurs des 12e et 13e régiments : ces escadrons qui eurent peu à s'employer lors de la prise d'Alger, fourniront le noyau des régiments de chasseurs d'Afrique qui naîtront sur le sol algérien dans les mois qui suivront.

Le 1er chasseurs y séjournera à trois reprises de 1839 à 1848, de 1859 à 1861 et en 1869-1870. Il en est de même pour le 4e en 1839-1840, 1854-1859 et 1864-1868 et du 11e en 1864-1865[33].

La conquête de l'Algérie va entraîner l'apparition d'une cavalerie d'Afrique. Elle comprend les chasseurs d'Afrique et les spahis[34].

Corps de cavalerie aux colonies

La Seconde Guerre mondiale verra la mécanisation des régiments de cavalerie coloniale, ralliée à la France libre, grâce au matériel américain fourni dans le cadre du « Prêt-bail » (Char M3 Stuart, Halftracks, automitrailleuses M8 Greyhound, etc.), spahis et chasseurs d'Afrique prenant part à la libération du territoire métropolitain et à l'invasion de l'Allemagne nazie (1944-1945).

La fin de l'empire colonial français verra la dissolution de la plupart des régiments de Chasseurs d'Afrique et de Spahis et le retour en Europe des régiments survivants qui seront intégrés aux forces de défense du territoire, certains étant ponctuellement détachés au sein des Forces françaises en Allemagne - ce sera ainsi le cas des 1er et 2e Spahis.

En 2012, ne subsistaient plus des régiments ayant servi dans l'empire que le 1er régiment de chasseurs d'Afrique (1er RCA) de Canjuers, le 1er régiment de spahis (1er RS) de Valence et le 1er Régiment Étranger de Cavalerie. Ces anciens régiments de cavalerie coloniale serviront dans le cadre de missions internationales auxquelles la France prendra part.

Chasseurs d'Afrique

Dès octobre 1830, en s'inspirant des chasseurs à cheval métropolitain, est formé le corps des chasseurs d'Afrique, à recrutement européen. Ce corps comptera jusqu'à 12 régiments.

Les premiers régiments de chasseurs sont créés en 1831. Leur recrutement est essentiellement local, engagés français et indigènes. Ces derniers disparaîtront peu à peu, passant aux spahis. Chaque régiment comprend six escadrons. Quatre régiments de chasseurs d'Afrique seront constitués[34].

Spahis

Les spahis constituent l'élément indigène de la cavalerie de l'armée d'Afrique.

Les spahis apparaissent en 1834. Il y a des régiments réguliers et des unités "irrégulières", c'est-à-dire qui ne sont pas destinées à combattre dans des batailles rangées. En 1845, les spahis sont réorganisés en trois régiments, de six escadrons chacun. Napoléon III intégrera un escadron de spahis à sa Garde impériale[34].

Dans l'entre-deux-guerres, ces unités de spahis participeront aux opérations de pacification du Maroc.

Régiments étrangers de cavalerie

L'année 1921 voit la création du 1er Régiment Étranger de Cavalerie, suivi d'un second régiment levé au début de la Seconde Guerre mondiale et qui sera dissout à la fin de la Guerre d'Algérie.

Campagnes

En dehors des missions de pacification et de maintien de l'ordre dans les colonies, les régiments de cavalerie levés dans les territoires de l'empire colonial français participeront aussi dès le milieu du XIXe siècle aux grands conflits dans lesquels la France se retrouvera engagée. C'est ainsi que dès les années 1850, les chasseurs d'Afrique seront engagés dans la Guerre de Crimée (1853-1856). On les retrouvera encore, servant aux côtés de chasseurs à cheval et de hussards métropolitains, pendant l'intervention française au Mexique (1861-1867)[35]. « Cette campagne du Mexique vaut au [1er régiment de chasseurs d'Afrique] le port de la croix de la légion d'honneur sur la cravate de son étendard, privilège unique dans l'arme blindée cavalerie »[36] ».

Des régiments de spahis participeront aux deux guerres mondiales, servant en métropole et sur les champs de batailles de Belgique.

- Les protectorats d'outremer

- Au levant (1919-1941)

À la suite des accords Sykes-Picot, la France est chargée d'un mandat sur le Liban. Parmi les unités de l'armée présente dans ce pays, la cavalerie est représentée par le 1er RMMCL (Régiment de Marche Mixte de Cavalerie du Levant). Fort de 4 escadrons, venus du 4e chasseurs d'Afrique, du 1er et du 4e spahis, il est basé à Lattaquié. Il participe aux opérations contre diverses rébellions[37].

Fin 1919, l'armée française se trouve chargée du contrôle de la Cilicie, évacuée par les Britanniques. La petite division chargée de sa sécurité comprend un régiment de cavalerie. Le 2e RMMCL comprend 3 escadrons, dont l'un est fourni par le 5e chasseurs d'Afrique, et les deux autres par le 12e spahis. Cette cavalerie intervient lors du soulèvement de la population musulmane, au début de 1920, par exemple pour dégager des postes assiégés[37]. Un régiment de marche de spahis est constitué en avec un escadron de chacun des 1er, 3e, 4e et 5e spahis ; il deviendra le 11e de l'arme[38].

D'autres régiments apparaîtront sur ce théâtre d'opérations. Un 3e RMMCL, le 21e spahis marocains[38], le 11e spahis et des unités de Tcherkesses[note 3].

En 1922, il ne reste plus au Levant que les 21e spahis et le nouvellement créé 12e spahis à l'aide des escadrons tunisiens des régiments de marche[39]. Deux escadrons du 5e chasseurs d'Afrique et deux du 5e spahis font partie de la force d'interposition envoyée dans la région d'Andrinople pour empêcher les affrontements entre Grecs et Turcs[39].

En 1925, l'insurrection druze conduit à la destruction d'un escadron du 12e spahis. Le 4e régiment étranger de cavalerie participe aux combats par le biais de son 4e escadron. Composée d'une majorité de russes blancs, ce régiment créé en 1925 se voit en urgence dépêché au Levant[40]. Le 6e spahis algériens arrive en novembre. En 1926, ces unités de cavalerie avec 3 escadrons de Tcherkesses — bientôt portés à 6 [note 4] — participent à la pacification du territoire.

En 1927, des unités à recrutement local prennent le relais de la cavalerie d'Afrique. À côté des six escadrons Tcherkesses, on trouve six escadrons druzes, un « hauranais » et quatre autres de recrutements divers[41].

- Au Maroc (1919-1934)

L'« armée nouvelle » et la Première guerre mondiale (1870-1918)

Organisation

Après la défaite de 1871, la cavalerie est réorganisée. La loi des cadres et effectifs de 1875 prévoit 70 régiments en métropole (12 cuirassiers, 26 dragons, 20 chasseurs et 12 hussards), 7 pour la cavalerie d'Afrique (4 chasseurs, 3 spahis)[42].

Elle est répartie en 5 divisions de cavalerie, composées de 3 brigades (cuirassiers, dragons légers). En outre, chaque corps d'armée bénéficie d'une brigade de cavalerie rattachée (1 régiment de cavalerie légère et 1 de dragons)[42].

La veille de la Première Guerre mondiale, la cavalerie française compte 90 régiments dont 79 stationnés dans la métropole. Tous les régiments métropolitains ont été armés de la lance, à l'exception des cuirassiers. En 1913, tous les Corps d'Armée se voient affecter un régiment de cavalerie légère (21 régiments de hussards et de chasseurs), le reste des régiments (cuirassiers, dragons, etc.) étant endivisionnés.

Effectifs et doctrine d'emploi

La doctrine de 1871 à 1888 est plutôt tournée vers une utilisation défensive de la cavalerie ; ensuite, c'est une vision plus offensive qui est privilégiée. Le règlement de 1912 prévoit ainsi que le mode de combat normal est le combat à cheval, à l'arme blanche[43].

En 1881, le Général Gaston de Galliffet écrivait : « Dans la guerre moderne surtout, le combat de cavalerie est un incident, tandis que l'exploration et la sécurité sont des nécessités de tous les instants[44] ».

En 1914, il y a 12 régiments de cuirassiers, 32 de dragons, 21 de chasseurs, 14 de hussards, ainsi que 6 chasseurs d'Afrique et 5 spahis[42]. Ces unités forment 10 divisions de cavalerie (à 3 brigades à l'exception de la 10e qui n'en a que deux)[45]. Les 20 régiments restants, hussards et chasseurs, fournissent un escadron à chaque division d'infanterie[45].

-

Officier des Dragons en 1878 d'après Alphonse de Neuville.

-

Hussard en 1879 d'après Édouard Detaille.

-

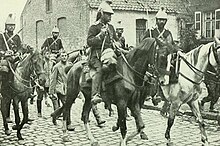

Dragons aux manœuvres de 1913.

-

Cuirassiers français quittant Paris début .

La cavalerie française et la locomotion automobile

La France procède à ses premiers essais d'engins de ce type dès les premières années du XXe siècle. Au Salon automobile de Paris de 1902, le constructeur Charron-Girardot & Voigt présenta une automitrailleuse partiellement blindée à l'arrière et armée d'une mitrailleuse Hotchkiss Mle 1900. L'engin fut testé par la cavalerie qui demanda au constructeur d'améliorer la protection au niveau du moteur et du poste de conduite[46]. Deux autres versions de cet engin furent présentés et testées en 1904 et 1906 sans toutefois aboutir à la création d'unités d'automitrailleuses dans les rangs de la cavalerie[47].

Première Guerre mondiale

Au début du conflit, la cavalerie est répartie à plusieurs niveaux. À côté des corps d'armée classiques, il existe deux corps de cavalerie, appellation nouvelle des « groupements de division de cavalerie » déjà prévus dans les plans élaborés en vue de la guerre[note 5]. Le premier corps est organisé avant le conflit, par une instruction secrète du . Il doit couvrir la gauche du dispositif français[49].

Chaque corps d'armée dispose d'un régiment de cavalerie. En plus, certains des corps disposent d'une division de cavalerie, à côté de ses deux divisions d'infanterie. Ainsi, le XIVe corps d'armée de Lyon comprend les 27e et 28e D.I. et la 6e D.C.

Une division de cavalerie de 1914 aligne 35 000 hommes et 40 000 chevaux. La division de cavalerie regroupe 3 brigades montées. Il existe dix divisions de cavalerie en dehors de celles rattachées aux corps de cavalerie.

Le corps de cavalerie, indépendant, est composé de 3 divisions de cavalerie à trois brigades soit une masse totale de 18 régiments. Le premier est positionné entre la 3e et la 5e armée. Il doit servir de couverture mais aussi de se porter à la rencontre des troupes allemandes qui attaqueraient la Belgique. Il sera mal utilisé par l'Etat-Major, avec des déplacements incessants.

Front occidental

En , la France aligne trois corps de cavalerie : le 1er corps de cavalerie du général André Sordet qui opérera en Belgique ; le corps de cavalerie du général Louis Conneau qui opérera en Lorraine avant de prendre part à la Première bataille de la Marne, Conneau prenant par la suite le commandement du 1er CC, et le corps « provisoire » du général Pierre Abonneau qui combattra dans les Ardennes belges et françaises avant d'être dissous le à Charleville[50].

Le rôle de la cavalerie dans les premiers mois de la guerre est assez faible. La cavalerie ennemie refusant le combat, il y a peu de confrontations. En revanche une usure rapide des montures interdit à la cavalerie d'avoir une action efficace, par exemple pour l'exploitation de la victoire sur la Marne.

Dès la fin de 1914, des unités de cavalerie sont utilisées démontées[51]. Avec, dans les premiers temps, des épisodes surréalistes où des cavaliers à pied chargeront, lance en avant, les mitrailleuses ennemies[note 6].

Dès 1915, la guerre des tranchées a pour conséquence de diminuer fortement le rôle de la cavalerie. Une partie des régiments est démontée et ces régiments participent aux combats comme des unités d'infanterie.

La reprise de la guerre de mouvement en 1918 va redonner à la cavalerie une utilité. S'il existe toujours dix divisions de cavalerie, quatre d'entre elles sont démontées pour former les divisions de cavalerie à pied.

Balkans

Cavalerie blindée/mécanisée moderne (Première Guerre mondiale-époque contemporaine)

L'entre-deux-guerres : vers la cavalerie sans chevaux

« Force est de constater que la part prise par la cavalerie motorisée/blindée dans les opérations au cours de la Première Guerre mondiale, est relativement secondaire, à cause non seulement de ses moyens très réduits et peu efficaces, mais également à cause de la longue période de blocage de la guerre de mouvements et de l’inévitable nécessité de « découvrir le mouvement en marchant ». Pour autant, avec le recul du temps, on distingue parfaitement les prolongements de cette expérience dans les futurs régiments d’automitrailleuses, divisions de cavalerie mixtes et divisions légères mécaniques des années trente »

— Général de division François Lescel, Naissance de notre armée blindée[53]

L'apparition et le développement des engins de combats mécanisés et blindés pendant la Première Guerre mondiale marquera le déclin définitif, à partir de l'entre-deux-guerres, de la cavalerie montée dans l'armée française comme dans toutes les armées modernes contemporaines.

La cavalerie française s'intéressa dès le début du XXe siècle à l'utilisation militaire de l'automobile et utilisa dès avant la « Grande Guerre » un petit nombre d'auto-mitrailleuses.

En 1933, la transformation de l'une des 5 DC restantes en DLM (division légère mécanique) est décidée[54]. Pour les autres régiments, la moitié des escadrons est motorisé pour créer des Groupes de Reconnaissance au profit des corps d'armée (GRCA) ou des divisions d'infanterie (GRDI)[54].

En 1935 devaient apparaître les premières « divisions légères mécanisées » par transformation des divisions de cavalerie, première unités entièrement mécanisées de l'arme.

Le programme d'armement de 1937 prévoit la création de deux nouvelles DLM et de 5 divisions légères de cavalerie (DLC). Ces dernières sont composées d'une brigade motorisée et d'une brigade à cheval, faisant cohabiter des vitesses, des rayons d'action, des approvisionnements différents[55].

De 1940 à 1945

La Seconde Guerre mondiale verra la disparition des derniers régiments montés avec la dissolution de l'Armée de Vichy en 1942, certains participant toutefois encore aux campagne de Belgique et Bataille de France en mai et juin 1940. « Mais si le cheval a disparu, la cavalerie vit toujours puisque l'arme blindée a repris ses traditions... mais aussi l'essentiel de ses missions : la reconnaissance et le choc, en se dotant de ce qui lui faisait défaut et fut cause de sa disparition : la puissance de feu»[56] ».

La cavalerie en 1940

-

Dessins représentant des spahis en 1940.

-

Char de cavalerie Somua S35.

Unités de cavalerie de la France libre

De 1946 à nos jours

Naissance de l'Arme blindée cavalerie

- Structure, doctrine

Unités de cavalerie dans les guerres de décolonisation

Des régiments de cavalerie, tant métropolitains que coloniaux, furent engagés dans les conflits qui marquèrent la fin de l'empire colonial français, en Indochine et en Algérie.

- Guerre d'Indochine

Le 5e régiment de cuirassiers se battra en Indochine de 1946 à 1954, aux côtés du 1er régiment de chasseurs à cheval. Des chars M24 Chaffee de celui-ci, sous les ordres du capitaine Hervouet, prendront part à la défense du camp retranché de Diên Biên Phu

- Guerre d'Algérie

Guerre du Golfe

Dans le cadre de la coalition, la « division Daguet » regroupe plusieurs unités de cavalerie mécanisée : le 1er régiment de hussards parachutistes, le 1er régiment de spahis, le 4e régiment de dragons et le 1er régiment étranger de cavalerie. Sa mission est de protéger le flanc gauche du corps de bataille allié[57], mission qu'elle remplira dans la plus pure tradition de la cavalerie française.

La cavalerie dans l'armée française du XXIe siècle

En 2012, l'armée française alignait douze régiments de cavalerie au sein de l'Arme blindée et cavalerie[58]:

- 1er régiment de chasseurs d'Afrique (1er RCA) de Canjuers

- 1er régiment de hussards parachutistes (1er RHP) de Tarbes

- 1er régiment de spahis (1er RS) de Valence

- 1er régiment de chasseurs (1er RCh) de Thierville

- 2e régiment de dragons – nucléaire, biologique et chimique (2e RD-NBC) de Fontevraud

- 2e régiment de hussards (2e RH) de Haguenau

- 3e régiment de hussards (3e RH) de Metz

- 4e régiment de chasseurs à cheval (4e RCh) de Gap

- 4e régiment de dragons (4e RD) d'Aubagne

- 12e régiment de cuirassiers (12e RC) d'Olivet

- 13e régiment de dragons parachutistes (13e RDP) de Souge,

auxquels vient s'ajouter le 501e RCC[note 7], la Légion étrangère alignant de son côté le 1er régiment étranger de cavalerie (1er REC) à Orange[59]

Les missions

Les matériels

Pour répondre aux missions qui leur sont dévolues et qui exigent mobilité, rapidité et souplesse, les régiments de cavalerie de l'armée française moderne sont essentiellement équipés de véhicules de combats à roues, les chars de combat étant réservés à l'arme blindée, celle-ci comptant toutefois dans ses rangs les 1er régiment de chasseurs, 4e régiment de dragons et 12e régiment de cuirassiers dotés du Char AMX Leclerc.

-

EBR en service en 1978 dans le 1er régiment de spahis, alors membre des forces françaises en Allemagne à Spire.

-

Le char de combat AMX-30, « monture » de l'ABC pendant la Guerre froide.

-

Un AMX-10 RC du 1er régiment de spahis.

Notes et références

Notes

- La plupart des compagnies n'alignent que 30 lances. Seules quatre sont restées aux 100 lances d'origine. Mac Carthy 1989, p. 74.

- Le 4e régiment de chasseurs d'Afrique intervient pour dégager les survivants de la charge de la brigade légère ; les 6e et 7e dragons, avec le 4e de hussards, chargent à Eupatoria après la chute de Sébastopol.

- Peuplades établies depuis des lustres en Syrie et utilisées comme forces de gendarmerie par les autorités musulmanes. Mac Carthy 1989, p. 298 et 299.

- Cette force de 6 escadrons, équivalente d'un gros régiment est toujours commandé par le lieutenant d'infanterie Collet[40].

- C'est un décret du 28 octobre 1913 qui en règle la composition et les missions[48].

- Par exemple, le 20 octobre 1914, près d'Ypres, pour deux escadrons des 16e et 22e dragons[52].

- Créé en 1918, ancien de la 2e DB.

Références

- Pour la cavalerie française au Moyen-Âge et à la Renaissance voir (ea) Liliane Funcken et Fred Funcken, Le costume, l'armure et les armes au temps de la chevalerie, Tournai/Paris, Casterman, , 156 p. (ISBN 2-203-14318-5) pour le Tome 1 et Casterman 1978 (ISBN 2203143193) pour le Tome 2 - en particulier Tome 2 p.34 & suiv.

- Mac Carthy 1989, p. 62.

- La révolution militaire de la Renaissance en perspective, Conférence de Laurent Henninger au Centre d'études supérieures de la Renaissance.

- La France militaire, une histoire de l'armée française in « Liens externes ».

- L. & F. Funcken L'Uniforme et les Armes des soldats de la guerre en dentelle, Tome2, p. 10. Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : le nom « FunckenTome2p10 » est défini plusieurs fois avec des contenus différents. - Mac Carthy 1989, p. 74.

- Mac Carthy 1989, p. 64.

- Mac Carthy 1989, p. 63.

- Mac Carthy 1989, p. 65.

- Mac Carthy 1989, p. 80.

- Barjaud 1988, p. 21 et 22.

- « Hussards », dans André Corvisier, Dictionnaire d'Art et d'Histoire militaires, P.U.F, , 884 pages (ISBN 978-2130401780), p. 447.

- « Batailles », dans Dictionnaire de l'Ancien Régime, p. 137.

- « Il faut comprendre que les gouvernants du XVIIe siècle portaient tous leurs efforts sur l'infanterie. (Ce sera la préoccupation majeure de Louvois). La cavalerie à cette époque n'était qu'une arme secondaire » - Denis Bogros : Histoire du cheval de troupe de la cavalerie française : 1515-1918 - Chapitre III :La Cavalerie sous l'Ancien Régime.

- Abel Hugo : France militaire, Histoire des armées françaises de terre et de mer, de 1792 à 1837, H.-L. Delloye, Paris, 1838 - Tome II p. 22.

- Gloire & Empire :Waterloo 1815 - les grandes charges de cavalerie in Bibliographie.

- Commandant Henry Lachouque : Waterloo 1815, Stock 1972.

- L'organisation des armées du Premier Empire

- Béneytou 2010, p. 36.

- Pigeard 2002, p. 129.

- Chauviré 2013, p. 307.

- Chauviré 2013, p. 308.

- Jean Tranié et Juan-Carlos Carmigniani, Les Polonais de Napoléon, Copernic, , p. 70 et 75.

- Pigeard 2002, p. 133.

- Pigeard 2000, p. 120.

- Pigeard 2000, p. 119.

- Mac Carthy 1989, p. 171.

- Ortholan 2009, p. 115.

- Susane 2010, tome I, p. 45.

- Béneytou 2010, p. 80.

- Alain Gouttman, La Guerre de Crimée 1853-1856, la première guerre moderne, Perrin, , 417 p. (ISBN 978-2-262-02017-0), p. 124.

- Béneytou 2010, p. 83.

- lesanciensdesffb.com

- Ortholan 2009, p. 156 et 157.

- La Sabretache : Chasseurs d'Afrique au Mexique par le colonel P. Guinard (extrait du Carnet no 25).

- Ministère de la Défense : 1er régiment de chasseurs d'Afrique.

- Mac Carthy 1989, p. 297.

- Mac Carthy 1989, p. 298.

- Mac Carthy 1989, p. 299.

- Mac Carthy 1989, p. 300.

- Mac Carthy 1989, p. 301.

- Mac Carthy 1989, p. 233

- Mac Carthy 1989, p. 236

- [1]

- Mac Carthy 1989, p. 247

- Collectif : Blindés des origines à 1940 - Profils et Histoire, Connaissance de l'Histoire Hachette, Hors-série no 3, 1980, p.8.

- Histoire & Stratégie, Les engins blindés de combat français -Des origines à nos jours, no 1, Juin-juillet 2010.

- Labayle, 2003, p. 11.

- Labayle, 2003, p. 13.

- Jean-Claude Delhez : Le corps Abonneau en août 1914 in Champs de Bataille Thématique, Hors-série no 14 Histoire de la cavalerie pp 72-85, Conflits & Stratégie S.A.R.L., mars 2010

- Andreani, 2014, pages 123-124.

- Andreani, 2014, p. 124.

- François Lescel, « Naissance de notre armée blindée », Bulletin de liaison de la Farac, no 434, (lire en ligne).

- Mac Carthy 1989, p. 294.

- Mac Carthy 1989, p. 295.

- La France militaire, une histoire de l'armée française - la cavalerie in « liens externes »

- Béneytou 2010, p. 218.

- Armée de Terre : Arme blindée cavalerie (site officiel).

- [2].

Bibliographie

Ouvrages généraux

- Jean-Pierre Béneytou, Histoire de la Cavalerie française, des origines à nos jours, Panazol, Lavauzelle, , 243 pages (ISBN 978-2-7025-1517-4)

- Dugué Mac Carthy, La cavalerie au temps des chevaux, Paris, EPA, , 327 pages (ISBN 2-85120-313-4)

- Frédéric Chauviré, Histoire de la cavalerie, Paris, Perrin, , 378 p. (ISBN 978-2-262-03976-9)

- Daniel Roche (dir.), Le cheval et la guerre, Association pour l'académie d'art équestre de Versailles, , 399 p. (ISBN 978-2-913018-02-0)

Ouvrages spécialisés

- Général Susane, Histoire de la cavalerie française, Paris, J. Hetzel et Cie, (trois volumes) pour l'édition originale - Réédition en 2002 chez Terana, (ISBN 2-904-221-04-2), réédition chez BiblioBazaar en 2010 (ISBN 9781143148248) (ISBN 9781146233408) & (ISBN 9781142415198)

- Cdt L. Picard, La cavalerie dans les guerres de la Révolution et de l'Empire, 1896, Saumur, S. Milon fils, 2 volumes, 826 pages, réédition 2002, Éditions historiques Teyssèdre, (ISBN 978-2912259486)

- Henri Ortholan, L'armée du Second Empire 1852-1870, Saint-Cloud, SOTECA, , 368 p. (ISBN 978-2-916385-23-5)

- Patrice Franchet d'Espèrey, la main du maitre, réflexions sur l'héritage équestre, 2007, Odile Jacob, 396 pages, (ISBN 978-2738-12033-5), chapitre V, pages 185-213.

- Yves Barjaud, Les Hussards, trois siècles de cavalerie légère en France, Lausanne, Caracole,, , 307 p. (ISBN 978-2-8289-0333-6)

- Denis Bogros, Histoire du cheval de troupe de la cavalerie française 1515-1918, Revue historique des armées, (lire en ligne).

- Alain Pigeard, Dictionnaire de la Grande Armée, Tallandier, .

- Alain Pigeard, L'Armée de Napoléon, organisation et vie quotidienne, Tallandier, .

- Jean-Louis Andreani, La Grande Guerre à cheval, le rêve brisé de la cavalerie française, Cuise-la-Motte/Le Pin-au-Haras, Éditions du trotteur ailé/IFCE, , 239 p. (ISBN 978-2-915250-40-4).

- Fernand Gazin, La cavalerie française dans la guerre mondiale (1914-1918), Payot, .

- Jean-Claude Demory, Essor de la motorisation : 1914-1918 : du cheval de guerre au cheval vapeur, ETAI, , 143 p. (présentation en ligne)

Périodiques

- Revue « 14-18 magazine », SOTECA.

- Eric Labayle, L'odyssée du corps de cavalerie Sordet (août-sept. 14), no 15, 2003, pages 10–19.

- Eric Labayle, Le corps de cavalerie Conneau, les espoirs déçus de la bataille de la Marne (- 15 sept. 14), no 27, 2003, pages 6–15.

- Guerres mondiales et conflits contemporains, 2007, no 225, La cavalerie au XXe siècle

- Histoire & Stratégie, Les engins blindés de combat français - Des origines à nos jours, Areion group, , 95 p. (présentation en ligne)

- Collectif, « Waterloo 1815 - Les grandes charges de cavalerie », Gloire & Empire - Revue de l'Histoire Napoléonienne, Le Livre chez Vous, Éditions Coprur, no 44,

Articles connexes

Généralités

- Cavalerie

- Arme blindée et cavalerie

- Escadron (Armée de terre française)

- Régiments français de cavalerie

- Histoire de l'Armée de terre française