Proto-germanique

| Proto-germanique | |

| Période | 750 av. J.-C. au IVe siècle apr. J.-C. |

|---|---|

| Langues filles | vieux norrois, gotique, francique et ingvaeonique |

| Région | Europe du Nord |

| Typologie | flexionnelle |

| Classification par famille | |

| modifier |

|

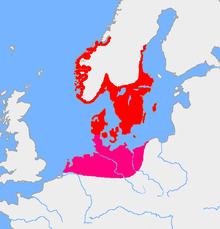

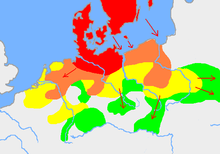

750 av. J.-C. – 1 apr. J.-C. (tiré de Penguin Atlas of World History, 1988) :

Le proto-germanique ou germanique commun est la reconstruction de la langue parlée à l’origine par les peuples germaniques, alors qu'ils se trouvaient concentrés dans le nord de l'Europe entre 750 av. J.-C. et 300 apr. J.-C.[réf. nécessaire] L'on postule normalement deux époques, l'une primitive jusqu'en l'an 1 apr. J.-C. et l'autre tardive entre 1 et 300 apr. J.-C. Cette dernière a donné naissance aux langues germaniques, réparties en trois sous-ensembles, en raison de la fragmentation qui s'est opérée par la suite : le germanique de l'Est, le germanique de l'Ouest et le germanique du Nord.

Le germanique commun n'est attesté par aucun texte, mais a été reconstruit selon la méthode comparatiste. Cependant, quelques inscriptions rédigées dans une écriture runique de Scandinavie, datant d'environ 200 de notre ère, représentent une étape du proto-norrois ou, selon Bernard Comrie, du germanique commun tardif, suivant immédiatement le stade du germanique commun primitif[1]. Le germanique commun descend lui-même de l'indo-européen commun.

Diachronie

Inventaire des changements phoniques

Époque pré-germanique

- Dépalatalisation des palato-vélaires, désormais confondues avec les vélaires simples : le germanique se range ainsi dans les langues centum :

- /ḱ/ → /k/ : *ḱm̥tóm « cent » → *kumtóm

- /ǵ/ → /g/ : *u̯érǵom « travail » → *wérgom

- /ǵʰ/ → /gʰ/ : *ǵʰóstis « étranger » → *gʰóstis

- Vocalisation en /u/ de l'élément vocalique indistinct contenu dans la réalisation de consonne syllabique :

- /m̥/ → /um/ : *ḱm̥tóm « cent » → *kumtóm

- /n̥/ → /un/ : *n̥tér « dedans » → *untér

- /l̥/ → /ul/ : *u̯ĺ̥kʷos « loup » → *wúlkʷos

- /r̥/ → /ur/ : *u̯ŕ̥mis « ver » → *wúrmis

- Introduction /s/ intercalaire entre radical et suffixe à la rencontre de deux dorsales (résolution en -s- géminé) :

- /TˢT/ → /tˢ/ → /ss/ : *wid-tós « connu » (tardivement *widˢtós) → *witˢtós → *wissós « certain »

- Il n'existe qu'un exemple de la séquence /tt/ en position intérieure, auquel cas il subsiste (même après la loi de Grimm, voir plus loin) :

- *atta « papa » → attēn, avec réfection suffixale

- Les consonnes géminées se simplifient après consonne ou voyelle longue : *kái̯d-tis « appel » (tardivement *kái̯dˢtis) → *kái̯ssis → *káisis « commandant »

- La voyelle longue (bimorique) primaire[Note 1] en finale s'allonge en voyelle trimorique : *séh₁mō, collectif « semence » → *séh₁mō̃

- Chute des laryngales et phonémisation des allophones de /e/ :

- Effacement à l'initiale devant consonne : *h₁dóntm̥ « dent » (acc.) → *dóntum

- Effacement devant voyelle :

- /h₁V/ → /V/ : *h₁ésti « il est » → *ésti

- /h₂e/ → /a/, autrement /h₂V/ → /V/ : *h₂énti « en face de » → *antí, avec recul d'accent

- /h₃e/ → /o/, autrement /h₃V/ → /V/ : *h₃érōn « aigle » → *órō̃n

- Effacement après voyelle avec allongement compensatoire : /VH/ → /Vː/ : *séh₁mō → *séh₁mō̃ → *sēmō̃

- Deux voyelles dont une longue secondaire[Note 2], désormais mises en hiatus, se contractent en voyelle trimorique :

- *-oHom, marque du génitif pluriel, thème en -os → *-ōom → *-ō̃m

- *-eh₂es, marque du nominatif pluriel, thème en -eh₂- → *-āas → *-ā̃s

- La voyelle longue secondaire unique reste bimorique :

- la finale *-oh₂ de 1ère personne du singulier thématique → *-ō

- l'aoriste thématique *dʰéh₁t « il fit, a fait » → *dʰētís « fait »

- Deux voyelles dont une longue secondaire[Note 2], désormais mises en hiatus, se contractent en voyelle trimorique :

- Les laryngales subsistent lorsque situées entre consonnes.

- Loi de Cowgill : /h₃/ (et peut-être /h₂/) se durcit en /g/ entre sonante et /w/ :

- *n̥h₃mé « nous deux » → *n̥h₃wé → *ungwé

- Vocalisation en schwa des laryngales interconsonantiques : /H/ → /ə/ :

- *ph₂tḗr « père » → *pətḗr

- *sámh₂dʰos « sable » → *sámədʰos

- Labialisation des vélaires devant /u̯/ :

- *h₁éḱu̯os « cheval » → *ékʷos

- Délabialisation des labio-vélaires devant /u/ (ou /un/) et devant /t/ :

- *gʷʰn̥tí- « tuant » → *gʷʰúntis → *gʰúntis « bataille »

- s'opère tout au cours de l'époque proto-germanique.

Époque du germanique commun

Le germanique est désormais une langue indo-européenne centum qui a perdu ses laryngales et possède cinq voyelles longues et six brèves, ainsi qu'au moins deux voyelles trimoriques (ō̃, ē̃). À l'issue de l'époque pré-germanique, sans palato-vélaire ni laryngale ni sonante, le consonantisme du germanique ressemble à celui de ses prochains parents. Dès l'époque du germanique commun, au contraire, il subit des mutations consonantiques (lois de Grimm et de Verner) bien singulières et une accentuation de hauteur rejetée vers l'initiale du mot qui finissent par en faire une langue sensiblement différente. Cette étape marque la rupture définitive entre le germanique et ses congénères.

Germanique commun primitif

- Chute des voyelles brèves /e/, /a/, /o/ en finale absolue : *u̯óide « il sait » → *wóide → *wait

- Lorsque précédées d'une semi-voyelle (/j/, /w/), celle-ci s'efface aussi : *tósi̯o « cela » → *tósjo → *þas

- Lorsqu'en monosyllabe, la voyelle se maintient, exception faite des clitiques : *-kʷe « et » → *-xw

- Lorsque toniques, l'accent remonte à la syllabe d'avant : *n̥smé « nous » (complément d'objet) → *n̥swé → *unswé → *úns

- Première mutation consonantique (loi de Grimm) : changement en chaîne[Note 3] des trois séries d'occlusives. Fait exception l'occlusive sonore précédée de sourde en groupe consonantique. De même, les labio-vélaires sont déjà délabialisées devant /t/.

- Déaspiration puis fricatisation des occlusives sonores aspirées en fricatives (en position intérieure ou finale) ou occlusives simples (après nasale, à l'initiale [b,d], après l et z [d seulement], voir plus bas) :

- /bʰ/ → /β/ noté ƀ ~ /b/ : *bʰéreti « il porte » → *béreþi → *biriđi

- /dʰ/ → /ð/ noté đ ~ /d/ : *dʰóh₁mos « mis, placé » → *dṓmos → *dōmaz « décision en justice »

- /gʰ/ → /ɣ/ noté ǥ ~ /g/ : *gʰáns « oie » → *ǥans

- /gʷʰ/ → /ɣʷ/ noté ǥʷ ~ /gʷ/ : *sóngʷʰos « chant » → *sóngʷos → *sangʷaz « chanson »

- Dévoisement des occlusives sonores :

- /b/ → /p/ : *dʰeubós « profond » → *deupas

- /d/ → /t/ :

- *h₁dóntm̥ « dent », accusatif → *dóntum → *dánþum → *tanþum

- *kʷód « quoi » → *xʷád → *xwat

- /g/ → /k/ : *u̯érǵom « travail » → *wérgom → *wérkom

- /gʷ/ → /kʷ/ (kw) : *gʷémeti « il marche » → *gʷémeþi → *kʷémeþi « il vient »

- Fricatisation des occlusives sourdes, sauf si précédées d'une autre constrictive. Dans une suite de deux constrictives sourdes, la seconde reste occlusive.

- /p/ → /ɸ/ : *ph₂tḗr « père » → *pətḗr → *ɸəþḗr → (tardivement) *ɸáđēr

- /t/ → /θ/ noté þ : *tód « cela », neutre → *þád → *þat

- /k/ → /x/ :

- *kátus « combat » → *xáþus

- *h₂eḱseh₂ « axe » → *aksā → *axsō « essieu »

- /kʷ/ → /xʷ/ : *kʷód « quoi » → *xʷád → *xwat

- En groupe consonantique une occlusive sonore, appuyée par /s/ ou une sourde précédente, est interdite. La sonore s'assourdit par assimilation et échappe à la mutation. Conservées sont les suites /sp/, /st/, /sk/, /skʷ/ et /tt/.

- Loi des spirantes germaniques : toute occlusive (sauf dentale) devant /t/ devient fricative sourde :

- /b/ ~ /bʰ/ ~ /p/ + t → /ɸt/ : *kh₂ptós « pris, attrapé » → *kəptós → *xəɸtás → *xáɸtaz « captif »

- /g/ ~ /gʰ/ ~ /k/ + t → /xt/ : h₃eḱteh₃u « huit » → *oktṓu → *axtōu

- /gʷ/ ~ /gʷʰ/ ~ /kʷ/ + t → /xt/ : *nógʷʰts « nuit » → *nákts → *naxts

- Déaspiration puis fricatisation des occlusives sonores aspirées en fricatives (en position intérieure ou finale) ou occlusives simples (après nasale, à l'initiale [b,d], après l et z [d seulement], voir plus bas) :

- Loi de Verner : la série fricative sourde se voise, d'abord de manière allophonique, lorsque précédée d'une syllabe atone :

- /ɸ/ → [β] : *upéri « dessus, au-dessus » → *uɸéri → *uƀéri

- /θ/ → [ð] : *teutéh₂ « tribu » → *þeuþā́ (Grimm) → *þeuđā́

- /x/ → [ɣ] : *h₂i̯uh₁n̥ḱós « jeune » → *juunkós → *jūnxós (Grimm) → *jūngás

- /xʷ/ → [ɣʷ] : *kʷekʷléh₂ « roues », collectif → *xʷexʷlā́ (Grimm) → *xʷeǥʷlā́ (→ *xwewlō, voir plus bas)

- /s/ → [z] : *h₁régʷeses « noirceur, sombre » → *rékʷeses → *rékʷezez ; *kʷékʷlos « roue » → *xʷéxʷlos (Grimm) → *xwéx(w)laz

- Ce processus atteint certains mots atones courts :

- *h₁ésmi « je suis » → *esmi (accent neutralisé) → *ezmi ;

- *h₁sénti « ils sont » → *senti (accent neutralisé) → *senþi → *sendi

- L'accent tonique lexical se fixe systématiquement sur l'initiale absolue. L'alternance accentuelle perdue, les fricatives sonores produites par l'action de la loi de Verner se phonémisent.

- Passage de /ǥʷ/ initial absolu à /ƀ/ ~ /b/ : *gʷʰédʰi̯eti « il prie, rend culte à » → *ǥʷédjedi → *bédjedi → *bidiþi (avec -þ- analogique)

- Assimilation de sonantes en groupe diconsonantique :

- /nw/ → /nn/ : *tn̥h₂ús ~ *tn̥h₂u̯íh₂ « mince, maigre » → *þunús ~ *þunwī → *þunus ~ *þunnī → *þúnnuz (analogique) ~ *þúnnī

- /ln/ → /ll/ : *pl̥h₁nós « plein » → *pulnós → *ɸulnás → *ɸúllaz

- /zm/ → /mm/ : *h₁esmi « je suis » → *ezmi → *emmi

- Monophtongaison de /owo/ atone en /oː/ : *-owos, marque de P1 duel du présent thématique → *-ōz

- Postériorisation de /eu/ atone en /ou/ devant consonne ou en finale absolue : *-eus, genitif singulier de thème en -u- → *-ouz → *-auz

- Fermature de /e/ bref atone en /i/ bref sauf devant /r/ : *-éteh₂, suffixe d'abstrait → *-eþā → *-iþā → *-iþō

- Réduction de /ei/ atone en /i/ long (ī) : *-éi̯s, singulier de thème en -i → *-ijs → *-īs → *-īz (avec -z analogique)

- Ouverture de /e/ bref devant /r/ en /a/ bref [ɑ], mais pas avant l'action de la métaphonie par i.

- Dédoublement des mots-outils atones en formes toniques et formes atones : *h₁eǵ-h₂-om « je » → *eka → *ek tonique / *ik atone

- Réduction de /ji/ atone en /i/ bref : *légʰi̯eti « il s'allonge, gît » ~ *légʰi̯onti « ils s'allongent, gisent » → *leǥjidi ~ *leǥjondi → *leǥidi ~ *leǥjandi → *liǥiþi ~ *liǥjanþi (avec -þ- analogique)

- Résolution de triphtongue en diphtongue : *-oi̯end, marque de P3 de l'optatif thématique → *-ojint → *-oint → *-ain ; *ái̯eri « au matin » → *ajiri → *airi « tôt » ; *tréi̯es « trois » → *þrejiz → *þreiz → *þrīz

- Monophtongaison de la suite /iji/ en /i/ long (ī) : *gʰóstei̯es « étrangers » → *gostijiz → *ǥostīz → *ǥastīz « invités »

- Convergences vocaliques :

- /o/, /a/ sont confondus en [ɑ] (a) : *gʰóstis « étranger » → *ǥostiz → *ǥastiz « invité » ; *kátus « lutte » → *xaþuz « bataille »

- /ō/, /ā/ sont confondus en [oː] (ō) : *dʰóh₁mos « mis, placé » → *dōmoz → *dōmaz « décision en justice » ; *su̯éh₂dus « sucré » → *swā́dus → *swātuz → *swōtuz

- /ō̃/, /ā̃/ sont confondus en [oːː] (ō̃) : *séh₁mō « graines » → *sēmō̃ ; *-eh₂es, pluriel de thème en -eh₂- → *-ā̃z → *-ō̃z

Germanique commun tardif

- Convergence des nasales (m, n, ŋ) finales en /n/ : *tóm « cela », à l'accusatif masculin → *þam → *þan « donc, dans ce cas »; *-om, acc. sg. de thème en -a- → *-am → *-an

- /m/ passe à /n/ devant dentale : *ḱm̥tóm « cent » → *kumtóm → *xúmtam → *xundan ; *déḱm̥d « dix » → *dékumd → *téxumt → *texunt

- Affaiblissement de /n/ final absolu en semi-voyelle nasale (noté ⁿ) puis amuïssement après syllable atone ; ainsi les finales désinentielles : *-om, devenu *-an → *-aⁿ ; *-eh₂m → *-ām → *-ān → *-ōn → -ōⁿ

- Postériorisation de /ēⁿ/ en /āⁿ/ : *dʰédʰeh₁m « je mettais, plaçais » → *dedēn → *dedēⁿ → *dedāⁿ → *dedōⁿ « j'ai mis, placé »

- Chute de schwa /ə/ :

- Amuïssement de /ə/ interconsonantique : *sámh₂dʰos « sable » → *saməđaz → *samdaz ; *takéh₁- « se taire » → *takəjónti « ils se taisent » → *þagəjánþi → *þagjanþi

- Dans les autres cas, /ə/ → /a/ : *ph₂tḗr « père » → *ɸəþḗr → *ɸáđēr ; *takéh₁- « se taire » → *takəjéti « il se tait » → *þagəjiþi → *þagəiþi (ji → i bref, voir la rubrique précédente) → *þagaiþi

- Effacement de /t/ final en syllabe atone : *téxunt « dix » → *texun ; *bʰéroid « qu'il porte » (subj.) → *bérait → *berai

- /ɣʷ/ → /w/ en position intérieure (parfois /ɣ/) : *snóigʷʰos « neige » → *snáiǥʷaz → *snaiwaz ; *kʷekʷléh₂ « roues », collectif → *xʷeǥʷlā́ → *xwewlō (→ *xweulō, avec vocalisation de w en position appuyante)

- Métaphonie par i : fermeture de /e/ bref en /i/ bref lorsque suivi de /i/ bref ou jod /j/ dans la même syllabe ou celle d'après : *bʰéreti « il porte » → *béreþi → *beriđi (1re métaphonie) → *biriđi (2e métaphonie) ; *médʰi̯os « milieu » → *međjaz → *miđjaz ; *néui̯os « nouveau » → *newjaz → *niwjaz

- /ei/ se monophtongue en /i/ long (ī) : *deiu̯ós « dieu » → *teiwaz → *Tīwaz « divinité, Týr » ; *tréi̯es « trois » → *þreiz → *þrīz

- Fermeture de /e/ en /i/ lorsque suivi de nasale en fin de syllabe : *en « dans » → *in ; *séngʷʰeti « il chante » → *sengʷiđi → *singwiđi

- Cette fermeture n'a pas agi avant les premiers contacts avec les peuples finniques puisque le finnique a conservé /e/ en quelques emprunts ; cf. le finnois rengas « anneau, cercle », du germ. comm. *xrengaz, tardivement *xringaz.

- Chute de /j/ intervocalique sauf après /i/ et /w/ (au contraire de /u/ syllabique, après quoi il y a chute). Les deux voyelles désormais en hiatus se contractent en voyelle longue ou diphtongue : *-oih₁m̥, P1 singulier de l'optatif thématique → *-ojum → *-ajuⁿ → *-auⁿ ; *ái̯eri « au matin » → *ajiri → *airi « tôt »

- Ce processus génère une nouvelle /a/ long (ā) à partir de la séquence /ɑjɑ/ : *steh₂- « être debout » → *sth₂jónti « ils sont debout » → *stajanþi → *stānþi

- Chute de /n/ devant /x/ avec allongement compensatoire : *ḱónketi « il pend » → *xanxiđi → xāxiđi

Phonologie

Transcription

Consonnes

Voyelles

Morphologie

Simplification du système flexionnel

Caractéristiques morphologiques générales

Noms

Adjectifs

Déterminants

Verbes

Pronoms

| Cas | |||

|---|---|---|---|

| Singulier | Duel | Pluriel | |

| Nominatif | *ek | *wet | *wīz |

| Accusatif | *mek | *unk | *uns |

| Génitif | *mīnaz | *unkeraz | *unseraz |

| Datif | *miz | *unkiz | *unsiz |

| Instrumental | *miz | *unkiz | *unsiz |

| Cas | |||

|---|---|---|---|

| Singulier | Duel | Pluriel | |

| Nominatif | *þū | *jut | *jūz |

| Accusatif | *þek | *inkw | *izwiz |

| Génitif | *þīnaz | *inkweraz | *izweraz |

| Datif | *þiz | *inkwiz | *izwiz |

| Instrumental | *þiz | *inkwiz | *izwiz |

| Cas | ||

|---|---|---|

| Singulier | Pluriel | |

| Nominatif | *iz (m) *sī (f) *it (n) |

*īz (m) *ijōz (f) *ijō (n) |

| Accusatif | *inǭ (m) *ijǭ (f) *it (n) |

*inz (m) *ijǭ (f) *ijō (n) |

| Génitif | *es (m) *ezōz (f) *es (n) |

*ezǫ̂ (m) *ezǫ̂ (f) *ezǫ̂ (n) |

| Datif | *immai (m) *ezōi (f) *immai (n) |

*imaz (m) *imaz (f) *imaz (n) |

| Instrumental | *inō (m) *ezō (f) *inō (n) |

*imiz (m) *imiz (f) *imiz (n) |

Fable de Schleicher en proto-germanique

Notes et références

Notes

- Considérées primaires sont celles qui sont héritées de l'indo-européen commun tardif, dont les deux cas : (a) le degré long et (b) la contraction de deux voyelles brèves en hiatus ; voir J. Jasanoff, « Acute vs. circumflex : some notes on PIE and post-PIE prosodic phonology », dans Harvard Working Papers in Linguistics 8 (2003) : [1].

- Considérées secondaires sont celles qui résultent de la chute d'une laryngale, soit par allongement compensatoire, soit par contraction.

- Il est plus précisément question d'une chaîne de propulsion amorcée par la désuétude de l'aspiration, ce qui provoque les aspirées à se rapprocher des occlusives sonores simples. À la différence de ses parents, en germanique le rapprochement n'a pas abouti à la convergence totale ; au contraire, les deux séries se propulsent l'une de l'autre. Les aspirées passent à des fricatives, évolution très répandue, alors que les occlusives sonores simples se dévoisent, ce qui propulse à leur tour les occlusives sourdes à se fricatiser. À comparer du latin, voir J. Clackson, The Blackwell history of the latin language, Oxford, Blackwell, 2007, p. 9.

Références

- (en) Bernard (editor) Comrie, The World's Major Languages, New York, New York, Oxford University Press, , 1re éd., poche (ISBN 978-0-19-506511-4), p. 69–70