Élections législatives françaises de 1997

| ||||||||||||||

| Élections législatives françaises de 1997 | ||||||||||||||

| et | ||||||||||||||

| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Votants au 1er tour | 26 635 942 | |||||||||||||

| 67,92 % | ||||||||||||||

| Votants au 2d tour | 27 353 998 | |||||||||||||

| 71,08 % | ||||||||||||||

| Gauche plurielle – Lionel Jospin | ||||||||||||||

| Voix au 1er tour | 10 915 516 | |||||||||||||

| 43,09 % | ||||||||||||||

| Voix au 2e tour | 12 364 197 | |||||||||||||

| 48,25 % | ||||||||||||||

| Députés élus | 312 | |||||||||||||

| Majorité présidentielle – Alain Juppé | ||||||||||||||

| Voix au 1er tour | 9 250 869 | |||||||||||||

| 36,51 % | ||||||||||||||

| Voix au 2e tour | 11 798 362 | |||||||||||||

| 46,04 % | ||||||||||||||

| Députés élus | 251 | |||||||||||||

| FN – Jean-Marie Le Pen | ||||||||||||||

| Voix au 1er tour | 3 785 383 | |||||||||||||

| 14,94 % | ||||||||||||||

| Voix au 2e tour | 1 434 854 | |||||||||||||

| 5,59 % | ||||||||||||||

| Députés élus | 1 | |||||||||||||

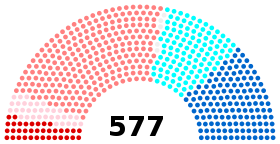

| Représentation de l'assemblée | ||||||||||||||

| ||||||||||||||

| Gouvernement | ||||||||||||||

| Sortant | Élu | |||||||||||||

| Juppé II Union pour la France (RPR, UDF, DVD) |

Jospin Gauche plurielle (PS, PCF, PRG, MDC, Les Verts) | |||||||||||||

| Législature élue | ||||||||||||||

| XIe de la Ve République | ||||||||||||||

| modifier - modifier le code - voir Wikidata | ||||||||||||||

Les élections législatives françaises de 1997 ont lieu le et le , soit un an avant le terme de la précédente mandature (XIe législature de la Cinquième République) en raison de la dissolution de l'Assemblée nationale décidée par le président de la République, Jacques Chirac.

Alors que la droite (RPR-UDF) était initialement donnée en tête des intentions de vote, les élections aboutissent à la victoire de la coalition de gauche plurielle (PS, PCF, LV, MDC, PRS) et à une nouvelle période de cohabitation en France. Le premier secrétaire du PS, Lionel Jospin, est alors nommé à la tête d'un gouvernement de coalition (gouvernement Lionel Jospin), inaugurant ainsi la troisième cohabitation (1997-2002).

Contexte politique

Deux ans après son élection à la présidence de la République et tandis que la majorité parlementaire soutenant le gouvernement Alain Juppé est écrasante — mais non dénuée de divisions — Jacques Chirac est conscient que la rentrée sociale s'annonce particulièrement agitée à l'automne 1997, que les élections européennes de 1999 se révèlent cruciales, l'Europe devant se mettre d'accord sur la liste des pays devant participer au lancement de la monnaie unique. Dans ce contexte, le gouvernement doit absolument respecter les critères de convergence imposés par le traité de Maastricht mais la faible croissance laisse peu d'espoir dans ce domaine.

François Léotard, le président de l'UDF, souhaite que Chirac appuie sur un des « trois boutons : dissolution, remaniement, référendum ». Un remaniement fut tenté en novembre 1995, mais Chirac refuse de se séparer de Juppé. En mars 1997, alors que des enquêtes d'opinion donnent sa majorité gagnante, Chirac se rallie à la première solution[1]. Plusieurs conseillers et proches lui déconseillent cette option, notamment Philippe Séguin et Pierre Mazeaud, qui lui aurait déclaré : « Tu ne vas quand même pas dissoudre. De Gaulle dissout quand les mecs sont dans la rue. Tu es un arbitre, article 5. »[2]. Un an plus tôt, Chirac avait affirmé que la dissolution n'était utile qu'en cas de crise politique[3].

Chirac estime en effet que les échéances à venir et les réformes en cours nécessitent « une majorité ressourcée et disposant du temps nécessaire à l'action » et « qu'il faut, dès maintenant, aller plus loin sur le chemin des changements. Il faut que l'action politique monte en puissance pendant les cinq années qui viennent. Pour réussir, la France a besoin d'un nouvel élan. Cet élan ne peut être donné que par l'adhésion, clairement exprimée, du peuple français » (déclaration télévisée, 21 avril 1997)[4].

Selon le chiraquien Jean-Louis Debré, la dissolution avait pour but de « renforcer l'autorité politique de Juppé, modérer les ardeurs contestataires de Séguin, contenir les ambitions clairement exprimées de Sarkozy et anéantir les ultimes prétentions de Balladur »[5].

Entre-deux-tours

La plupart des analystes prévoient une cohabitation après les mauvais résultats du premier tour. Chirac s'exprime à la télévision le 27 mai[6],[2],[7].

Sondages

Premier tour

| Institut | Date | Extrême gauche | PS-PCF | Les Verts | RPR-UDF | FN | Autres | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Ipsos | 22 au 30 novembre 1996 | 1.0 | 28.5 | 7.0 | 39.5 | 14.0 | 10.0 | |||||||

| Ipsos | 21 et 22 mars 1997 | 1.0 | 36.0 | 8.0 | 40.0 | 15.0 | N.t | |||||||

| CSA | 7 et 8 avril 1997 | 2.0 | 37.0 | 7.0 | 38.0 | 16.0 | N.t | |||||||

| Dissolution de l'Assemblée nationale (21 avril 1997) | ||||||||||||||

| Louis Harris | 18-19 avril 1997 | 2.0 | 35.5 | 8.5 | 40.0 | 14.0 | N.t | |||||||

| CSA | 22 avril 1997 | 37.0 | 7.0 | 43.0 | 13.0 | N.t | ||||||||

| Ipsos | 22-23 avril 1997 | 1.5 | 39.0 | 5.0 | 39.5 | 15.0 | N.t | |||||||

| Louis Harris | 25-26 avril 1997 | 2.0 | 36.0 | 7.0 | 40.0 | 15.0 | N.t | |||||||

| Ipsos | 29-30 avril 1997 | 1.0 | 38.0 | 5.0 | 40.5 | 15.5 | N.t | |||||||

| BVA | 30 avril-3 mai 1997 | 2.5 | 37.0 | 7.5 | 40.0 | 13.0 | N.t | |||||||

| Louis Harris | 2-3 mai 1997 | 2.0 | 38.0 | 7.0 | 38.0 | 15.0 | N.t | |||||||

| Louis Harris | 5 mai 1997 | 2.0 | 38.0 | 6.5 | 39.0 | 14.5 | N.t | |||||||

| CSA | 5-6 mai 1997 | 41.5 | 4.5 | 40.5 | 13.5 | N.t | ||||||||

| Ipsos | 6-7 mai 1997 | 1.5 | 38.0 | 6.0 | 38.0 | 16.0 | 0.5 | |||||||

| BVA | 9-10 mai 1997 | 1.5 | 38.5 | 8.0 | 37.5 | 14.5 | N.t | |||||||

| Louis Harris | 9-10 mai 1997 | 2.0 | 37.0 | 6.0 | 40.0 | 15.0 | N.t | |||||||

| CSA | 12-13 mai 1997 | 40.0 | 7.0 | 39.5 | 13.5 | N.t | ||||||||

| Ipsos | 13-14 mai 1997 | 1.5 | 37.5 | 5.5 | 39.0 | 16.0 | 1.5 | |||||||

| CSA | 15-16 mai 1997 | 40.5 | 7.5 | 38.0 | 14.0 | N.t | ||||||||

Projections en sièges

| Institut | Date | Extrême gauche | PCF | PS - DVG | Les Verts | RPR-UDF-DVD | FN | |||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| BVA | 30 avril-3 mai | 0 | 24 - 28 | 212 - 252 | 1 - 4 | 271 - 317 | 0 - 2 | |||||||

| Premier tour des élections législatives (25 mai 1997) | ||||||||||||||

| BVA | 25-26 mai | 0 | 17 - 23 | 255 - 280 | 2 - 5 | 250 - 270 | 0 - 1 | |||||||

Résultats

Avec 43,1 % des voix au premier tour, la gauche plurielle devance la majorité présidentielle (36,5 %) et le Front national (14,9 %). Arbitre du second tour, le FN maintient ses candidats dans 76 circonscriptions, contribuant dans les triangulaires à la défaite de la droite parlementaire[8].

Au niveau national

| Premier tour |

Second tour | ||||||||

| Nombre | % des inscrits | Nombre | % des inscrits | ||||||

| Inscrits | 39 217 241 | 100,00 | 38 487 205 | 100,00 | |||||

| Abstentions | 12 581 299 | 32,08 | 11 133 207 | 28,92 | |||||

| Votants | 26 635 942 | 67,92 | 27 353 998 | 71,08 | |||||

| % des votants | % des votants | ||||||||

| Bulletins blancs et nuls | 1 301 456 | 4,9 | 1 727 669 | 6,3 | |||||

| Suffrages exprimés | 25 334 486 | 95,1 | 25 626 329 | 93,7 | |||||

| Étiquette politique | Voix | % des exprimés | Voix | % des exprimés | Sièges | Évo. | |||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Parti socialiste | 5 961 612 | 23,53 | 9 751 423 | 38,05 | 255 | +202 | |||

| Rassemblement pour la République | 3 977 964 | 15,70 | 5 846 717 | 22,81 | 139 | -103 | |||

| Front national | 3 785 383 | 14,94 | 1 434 854 | 5,59 | 1 | 0 | |||

| Union pour la démocratie française | 3 601 279 | 14,21 | 5 323 177 | 20,77 | 112 | -84 | |||

| Parti communiste français | 2 519 281 | 9,94 | 982 990 | 3,83 | 35 | +11 | |||

| Écologistes (dont Les Verts) | 1 726 018 | 6,81 | 414 871 | 1,61 | 7[9] | +6 | |||

| Divers droite | 1 671 626 | 6,60 | 628 468 | 2,45 | 0 | - | |||

| Divers gauche (dont le MDC) | 708 605 | 2,80 | 652 882 | 2,54 | 4 | +4 | |||

| Extrême gauche | 638 710 | 2,52 | 0 | 0 | 0 | - | |||

| Parti radical-socialiste | 366 067 | 1,44 | 562 031 | 2,19 | 12 | +6 | |||

| Divers | 351 503 | 1,39 | 28 916 | 0,11 | 5 | - | |||

| Extrême droite | 26 438 | 0,10 | 0 | 0 | 0 | - | |||

| Source : Résultats publiés sur le site de l'Assemblée nationale | |||||||||

Par département

Composition de l'Assemblée nationale

Cette liste regroupe la composition de l'Assemblée nationale après le deuxième tour du 1er juin 1997. La composition a changé à la suite de législatives partielles ou de députés changeant de groupe. Courant 1998, 30 députés du groupe UDF quittent leur formation d'origine pour fonder le groupe Démocratie libérale et Indépendants (DLI).

| Groupe parlementaire | Députés | Président déclaré | ||||

|---|---|---|---|---|---|---|

| Membres | Apparentés | Total | ||||

| SRC | Socialiste, radical, citoyen | 242 | 8 | 250 | Jean-Marc Ayrault | |

| RPR | Rassemblement pour la République | 134 | 6 | 140 | Philippe Séguin (1997), Jean-Louis Debré (1997-2002) | |

| UDF | Union pour la démocratie française (1997-1998) | 107 | 6 | 113 | François Bayrou (1997-1998) | |

| UDF | Union pour la démocratie française (1998-2002) | 77 | 5 | 82 | Philippe Douste-Blazy (1998-2002) | |

| DLI | Démocratie libérale (1998-2002) | 30 | 0 | 30 | José Rossi (1998-2000), Jean-François Mattei (2000-2002), François d'Aubert (2002) | |

| COM | Communiste | 34 | 2 | 36 | Alain Bocquet | |

| RCV | Radical, citoyen et vert | 33 | 0 | 33 | Michel Crépeau (1997-1999), Roger-Gérard Schwartzenberg (1999-2000), Bernard Charles (2000-2002) | |

| Total de députés membre de groupes | 572 | |||||

| Députés non-inscrits | 5 | |||||

| Total des sièges pourvus | 577 | |||||

Suites

La droite est surprise par l'ampleur de sa défaite. Il s'agit d'« une des plus grandes cagades que la science politique puisse offrir pour les cent prochaines années » selon Jean-François Probst[3]. Beaucoup accusent Dominique de Villepin d'avoir été l'initiateur de la dissolution, même si Jean-François Copé déclare que c'était un bouc émissaire, une grande partie des proches à l'Élysée ayant apparemment demandé la dissolution[10].

Dans cette troisième cohabitation, Lionel Jospin est nommé Premier ministre et conduira sa majorité gouvernementale au sein d'un mouvement appelé majorité plurielle, associant les socialistes, les communistes, le Mouvement des citoyens, les Verts et les radicaux de gauche au sein du gouvernement qu'il animera de 1997 à l'élection présidentielle française de 2002.

Notes et références

- Histoire secrète de la dissolution, Plon, , p. 60.

- « Une présidence sans cesse perdue et reconquise », sur Le Monde,

- Chirac le Vieux Lion de Patrick Rotman

- « Déclaration de Jacques Chirac dissolution de l'Assemblée Nationale » [vidéo], sur ina.fr, France 2, (consulté le ).

- Debré, Jean-Louis,, Tu le raconteras plus tard (ISBN 9782221198773 et 2221198778, OCLC 1006391219, lire en ligne)

- « JA2 20H : émission du 27 mai 1997 », sur YouTube / INA

- « Législatives 97. Chirac seul sur la passerelle. Alain Juppé paie les erreurs d'une partie écrite à l'Elysée. », sur Libération,

- Michel Robert, Petit manuel anti-FN : pour un réveil citoyen, Golias, , p. 201.

- « INA - Jalons - Les résultats du second tour des élections législatives de 1997 - Ina.fr », sur INA - Jalons (consulté le )

- Les Fauves (documentaire sur la rivalité entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy) de Patrick Rotman