Jean Froissart

| Naissance | |

|---|---|

| Décès | |

| Activités |

Chroniques de Froissart, Le paradis d'amour (d), L'espinette amoureuse (d), La prison amoureuse (d), L'orloge amoureus (d) |

Jean Froissart ou Jehan Froissart, né vers 1337 à Valenciennes et mort vers 1410 à Chimay, est l'un des plus importants chroniqueurs de l'époque médiévale. Pendant des siècles, les Chroniques de Froissart ont été reconnues comme l'expression majeure de la renaissance chevaleresque dans l'Angleterre et la France du XIVe siècle. Il s'agit également d'une des sources les plus importantes sur la première moitié de la guerre de Cent Ans.

Biographie

Très peu de choses sont connues de la vie de Froissart et le peu qui nous est parvenu vient principalement de ses propres chroniques et de ses poésies. Il est né à Valenciennes, dans ce qui était alors le comté de Hainaut. Ses écrits indiquent que son père était vraisemblablement peintre en armoiries. Il commence à travailler en tant que négociant mais abandonne bientôt pour la prêtrise à laquelle son père le destine. Il reçoit alors l'éducation religieuse destinée aux clercs[1].

Clerc cultivé, le jeune homme préfère toutefois la vie et les plaisirs. Aussi, vers l'âge de 24 ans, il devient poète dans la veine de Guillaume de Machaut. Robert de Namur l'engage à composer la chronique des guerres du temps[2] et il devient historien officiel à la cour de Philippa de Hainaut, épouse d'Édouard III d'Angleterre.

Les mémoires de ses années au service de Philippa, entre 1361 et 1369, seront regroupés avec les récits d'autres événements dont il avait été témoin, dans le premier livre de ses Chroniques.

En 1361, il arrive en Angleterre, d'où il part pour l'Écosse en 1365 avec des lettres de recommandation de la reine. Il y demeure trois mois auprès de Robert Bruce, puis passe quinze jours au château de Dalkeit auprès de Guillaume de Doulas, héros de l'indépendance écossaise. Au mois de septembre, il visite l'est du pays, s'arrête, avec Edouard Le Despenser, au château de Berkley — qui avait été témoin en 1327 de la mort d'Edouard II. En janvier 1367, il faillit accompagner le prince de Galles dans son expédition d'Espagne mais, arrivé à Dax, il reçut l'ordre (pour des raisons qui ne nous sont parvenues) de repartir pour l'Angleterre.

En 1368, il accompagne à Milan Lionel d'Anvers, duc de Clarence et fils de Philippa, pour son mariage avec la fille de Galéas Visconti. Le cortège qui traverse la France était composé de 447 personnes. À ce mariage étaient aussi présents deux autres auteurs qui marquèrent cette époque : Chaucer, avec qui il avait fait le voyage, et Pétrarque. Il parcourt ensuite la Savoie, puis se rend à Bologne, à Ferrare (où il rencontre Pierre de Lusignan, roi de Chypre) et à Rome où il rencontre Jean V Paléologue, venu demander l'appui du pape[2]. Sur la route du retour, il apprend la mort de Philippa (15 août 1369) et décide de retourner dans son pays. Il y retrouve Robert de Namur, qui avait épousé la sœur de la reine et qu'il avait rencontré à Londres.

Il passe au service du duc Venceslas de Luxembourg en tant que secrétaire puis de Jeanne de Brabant, puis du comte Guy de Blois dont il est clerc de la chapelle (1384) et avec qui il séjourne à la cour des Valois (1384-1386). Il compose alors pour la cour du comte de Blois des pastourelles et des épithalames[2]. Il sert encore Aubert de Bavière et Guillaume IV de Hainaut, ce qui lui permet de poursuivre la rédaction des Chroniques[3]. Il obtient en 1373 (avant le 19 septembre) la cure de Lestines (aujourd'hui Estinnes, un village près de Binche) qui dépendait alors du diocèse de Cambrai. Il devient ensuite chanoine de Chimay, ce qui le libère des soucis financiers.

Retournant en Angleterre en 1395, il semble déçu par les changements qu'il y voit et qu'il considère comme la fin de la chevalerie. La date et les circonstances de sa mort sont inconnues, il semblerait avoir fini ses jours à Chimay où il avait été nommé chanoine et trésorier du chapitre de Sainte-Monégonde.

Œuvres

Les Chroniques

Source essentielle pour la connaissance du XIVe siècle et de la culture chevaleresque de l'Angleterre et de la France à cette époque, les quatre livres des Chroniques couvrent la première moitié de la guerre de Cent Ans, à partir de la déposition d'Édouard II en 1326 jusqu'à 1400. Froissart rapporte principalement les événements qui se sont déroulés en Angleterre, France, Écosse, Pays-Bas et Péninsule Ibérique. Il mentionne aussi occasionnellement des événements impliquant l'Italie, l'Allemagne, l'Irlande, les Balkans, Chypre, la Turquie et l'Afrique du Nord.

Son ouvrage s'inspire en grande partie de l'œuvre d'un autre chroniqueur, Jean le Bel, mais il est fondé aussi sur des souvenirs personnels et des témoignages nombreux, gage d'une certaine impartialité. Les qualités de l'écrivain rachètent les faiblesses de l'historien. La prose de Froissart est tour à tour sobre et vigoureuse lorsqu'elle décrit les scènes de bataille — telle la Bataille de Roosebeke[4] —, ou colorée et chatoyante lorsqu'elle évoque la vie luxueuse des cours princières[5] ou la magnificence du roi d'Angleterre[6].

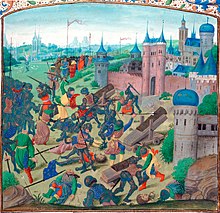

- Quelques miniatures illustrant les Chroniques

-

Exécution de Hugues le Despenser (1326). -

Bataille de Crécy (1346). -

Défaite de la Grande Jacquerie (1358). -

Exécution d'Étienne Marcel et Jean Maillard (1358). -

Bal des Ardents (1393). -

Exécution de prisonniers chrétiens après la bataille de Nicópolis (1396).

Les Chroniques sont remplies d'anecdotes : histoires d'adultère, de revenants, de passages souterrains cachés, d'homicides tragiques, de catastrophes spectaculaires et de possession diabolique. Comme dans beaucoup de chroniques médiévales de son époque, les Chroniques de Froissart sont destinées à un public anglo-flamand lettré[1]. Elles relatent l'histoire officielle de ses différents protecteurs et justifient occasionnellement les meurtres gratuits de leur soldatesque. Froissart contredit parfois la version des chroniqueurs de la cour de France comme Cuvelier[7] (il ne fait aucune critique historique de ses sources), embellissant et purifiant les actions de ses commanditaires dont il relate les exploits[8].

Meliador

Rédigé vers 1380, Meliador est un long roman en vers octosyllabiques qui met en scène les exploits des héros arthuriens. Complètement fictif, ce roman exprime mieux que les Chroniques les aspirations et la mentalité des nobles de l'époque[9].

Autres œuvres

- Dits et débats (Le Temple d'Honneur, Le Joli Mois de mai, Le dit de la Marguerite, Le Dit dou Bleu Chevalier, le Débat dou Cheval et dou Lévrier, Le dit dou Florin, La Plaidoirie de la Rose et de la Violette)

- Le paradis d'amour (1361)

- L'orloge amoureus (1368)

- L’Épinette amoureuse (ca 1369)

- Lais amoureus et de Nostre Dame

- Pastourelles

- La Prison amoureuse (1362)

- Le Joli Buisson de Jonece (1373)

- Ballades

- Virelais

- Rondeaux

Postérité

Bien plus qu'à sa poésie, Froissart doit sa gloire à ses monumentales Chroniques dont les textes sont conservés dans plus de 100 manuscrits enluminés. L'un des exemplaires les plus richement enluminés est le manuscrit de Gruuthuse.

Horloge et foliot

Jean Froissart est également connu pour avoir été l'un des premiers à parler de l'échappement à foliot des horloges dans le poème Li Orologe amoureus datant de 1368, le mot « foliot » semblant avoir été forgé à cette occasion[10].

Hommages

Une station du métro de Paris porte son nom ainsi qu'une place à Valenciennes, un collège à Quievrechain, une place et une statue à Chimay.

Notes et références

- Bernard Guenée, Du Guesclin et Froissart. La fabrication de la renommée, Tallandier, , 237 p.

- Dezobry et Bachelet, Dictionnaire de biographie, vol. 1, Ch. Delagrave, 1878, p. 1114

- Jean Froissart sur Arlima

- « Comment la nuit dont lendemain fut la bataille à Rosebecque avint un merveilleux signe au dessus de l’assemblée des Flamands.»

- Luce Pietri, Le Monde et son histoire, Paris, Editions Bordas et Robert Laffont, , p. 185 La fin du Moyen Age

- « D’un chapelet de perles que le roi d’Angleterre donna à messire Eustache de Ribeumont.»

- Johannes Cuvelier était le poète officiel de la cour de Charles V de France: voir Chronique de Bertrand du Guesclin par Cuvelier, E. Charriere, 1839

- Peter F. Ainsworth, « Rois, reines et capitaines : échos de parti-pris dans quelques manuscrits des Chroniques de Froissart », in : Actes du colloque international Jehan Froissart (Lille 3-Valenciennes, 30 septembre-), éd. M.-M. Castellani et Ch. Herbin, Perspectives Médiévales, Société de langues et de littératures médiévales d'oc et d'oïl (Paris, 2006), p. 9-51

- Méliador se trouve dans Wikisource, accompagné d'un glossaire et d'un index des noms propres. Il a été publié par la Société des anciens textes français : tome I, tome II et tome III (Gallica.)

- Horloge, Encyclopédie Larousse

Bibliographie

- Peter Ainsworth, « Froissart, Jean », in Graeme Dunphy, Encyclopedia of the Medieval Chronicle, Leiden, Brill, 2010, p. 642–645 (ISBN 90-04-18464-3)

- Valérie Fasseur (éd.), Froissart à la cour de Béarn : l'écrivain, les arts et le pouvoir, Turnhout, Brepols, 2009, (ISBN 978-2-503-52867-0).

- Siméon Luce, Chroniques de J. Froissart, Renouard Paris, 1869.

- (en) J. J. N. Palmer, Froissart : Historian, Woodbridge, Boydell Press, 1981, XI-203 p., présentation en ligne.

- Maurice Wilmotte, Froissart, Éditions La Renaissance du livre, 1944.

- Michel Zink (directeur), Froissart dans sa forge : actes du colloque réuni par Michel Zink à Paris du 4 au , Paris, Académie des inscriptions et belles lettres, diffusion de Boccard, 2006, 238 p., (ISBN 2-87754-180-0), présentation en ligne.

Iconographie

- Sculptures

- 1848 - Statue par Joseph Jaquet située place Froissart à Chimay

- 1856 - Statue par Henri Lemaire située dans le square Froissart à Valenciennes Maurice Culot, Valenciennes : les Canonniers, Paris, Édition Norma, , 127 p. (ISBN 2-909283-42-9), p. 122)

- 1857 - Statue par Philippe Joseph Henri Lemaire dans aile Turgot, Palais du Louvre

Articles connexes

- Chroniques de Jean Froissart

- Chroniques de Froissart (manuscrits Gruuthuse)

- Froissart, ouverture de concert d'Edward Elgar

Liens externes

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la littérature :

- Ressource relative à la recherche :

- The online Froissart

- Bibliographie des éditions des Chroniques de Froissart

- Éditions en ligne

- Chroniques de J. Froissart, publiées pour la Société de l'histoire de France par Siméon Luce, G. Raynaud, Léon Mirot, Albert Mirot (1869-1975), 15 tomes parus

- Chroniques de Froissart, édition de Kervyn de Lettenhove (1867-1877), 26 tomes

- Jean Froissart, Chronique de France, d'Angleterre et de Bretagne. Ed. Société de Saint-Augustin. Lille : Desclée, De Brouwer et Cie, 1888.

- Extraits des chroniques

- Manuscrits en ligne

- Fragments du premier livre jusqu'à l'an 1340 et du dernier livre consacré à la déposition de Richard II en 1399, manuscrit 638 de la Bibliothèque de Valenciennes

- Les Chroniques de Froissart sur le site Gallica de la Bibliothèque nationale de France :