Guerre civile guatémaltèque

| Date | 1960-1996 |

|---|---|

| Lieu | Guatemala |

| Casus belli | Coup d'état militaire |

| Issue | accord de paix |

Soutenu par : |

URNG |

| Coordonnées | 14° 38′ nord, 90° 30′ ouest | |

|---|---|---|

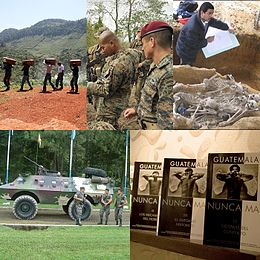

Le conflit armé guatémaltèque est une guérilla qui oppose entre 1960 et 1996 la junte militaire au pouvoir à divers groupes rebelles de gauche soutenus par les peuples autochtones mayas et les paysans ladinos qui constituent l’ensemble de la population pauvre des zones rurales. Né du soulèvement d'officiers le contre l'influence des États-Unis, le conflit prend fin en 1996 par un accord de paix signé entre les groupes armés et le gouvernement grâce à l'action de la Mission des Nations unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala (Minugua). Mêlant des causes sociales, économiques, politiques et ethniques, le conflit fait plus de cent mille morts, des dizaines de milliers de disparus et plus d'un million de déplacés[1]. La Commission pour l'éclaircissement historique attribue 93 % de ces violences aux troupes gouvernementales, 3 % aux groupes guérilleros et 4 % à des acteurs non-identifiés.

Contexte historique

Le , le président Juan Federico Ponce Vaidés est renversé par un mouvement insurrectionnel. Juan José Arévalo Bermejo est élu et établit la démocratie. Il mène une politique de réduction des inégalités sociales, poursuivie par son successeur Jacobo Arbenz Guzmán par la mise en œuvre de réformes agraires. Celles-ci affectent directement les intérêts de la multinationale américaine United Fruit Company (qui contrôle l'exportation des bananes, deuxième produit d'exportation du pays, et les chemins de fer), ainsi que les grands propriétaires terriens (2 % de la population possède 70 % des terres), qui s'opposent également à cette politique. La CIA, dont le directeur, Allen Dulles, était alors actionnaire de United Fruit, organise et finance le coup d'État de 1954 qui renverse le président Arbenz au profit d'une junte militaire dirigée par le colonel Carlos Castillo Armas, plongeant le pays dans une longue période de violente instabilité politique[2], [1].

Éclatement de la guerre civile

Un groupe d'officiers libéraux tente un coup d'État le . Inspirés par la Révolution cubaine, ils s'opposent à l'entraînement d'anticastristes au Guatemala sous l'égide des États-Unis et du gouvernement. Des mouvements de guérillas, MR13 et Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), parfois soutenus par le Partido Guatemalteco del Trabajo, se forment au début des années 1960 mais sont rapidement brisés par la répression. De nouveaux groupes créés par des dissidents des FAR apparaissent au début des années 1970, n'entrant réellement en action qu'à partir du milieu de la décennie : l'Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) et l'Organización del Pueblo en Armas (ORPA). Si l'EGP est sur des bases marxistes-léninistes, l'ORPA se pose comme le défenseur des communautés amérindiennes. Les FAR et une partie du Partido Guatemalteco del Trabajo reprennent les armes, s'installant dans l'Ixcan. Le , les différentes guérillas s'unissent en une Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), rassemblant 6 000 militants. Le gouvernement forme les Patrullas de Autodefensa Civil (Patrouilles d'autodéfense civile), organisation paramilitaire civile forte à son apogée de 900 000 membres, pour lutter contre la guérilla au côté des forces de sécurité officielles comme la Police militaire ambulante et différents groupes paramilitaires et escadrons de la mort (Guardia de hacienda, Policia judicial, Mano Blanca, Ojo por Ojo, etc), tandis que sont organisés des déplacements de populations dans le cadre d'une stratégie anti-subversive. Malgré l'élection de Marco Vinicio Cerezo Arévalo en 1985, marquant le retour des civils au pouvoir, l'armée conserve une forte emprise sur le pays[1].

Interventions étrangères

L'historien Greg Grandin relève qu’ « Israël, agissant au nom de l’administration Reagan, est intervenu pour fournir du matériel militaire – dont des hélicoptères et des fusils Galil – et une formation qui avait été interrompue pendant la précédente administration Carter. Israël a également fourni [le régime guatémaltèque avec] des ordinateurs, des logiciels et d’autres équipements utilisés pour la surveillance. C’était au plus fort du génocide, qui a finalement fait 200 000 morts, dont de nombreux Mayas. » Pour le journaliste d’investigation Jeremy Bigwood, Israël a « trempé jusqu’aux oreilles dans le génocide » au Guatemala. Le gouvernement israélien a fourni à l’armée guatémaltèque des avions Arava STOL et des véhicules blindés de transport de troupes, et établi une usine de munitions dans la ville de Cobán. D'après Jeremy Bigwood, « les Israéliens ont utilisé une capture des communications téléphonique [...] et ont réussi à détruire complètement les réseaux de guérilleros urbains guatémaltèques. Ils ont fourni aussi une assistance dans les campagnes en cartographiant chaque ferme familiale et en marquant les opinions politiques de ses habitants[3]. »

Processus de paix

À la suite des accords d'Esquipulas, des premiers pourparlers sont organisés en à Madrid et une Commission nationale de réconciliation est créée la même année. Celle-ci organise une nouvelle réunion des différentes forces politiques, accompagnées par un représentant de l'ONU et des représentants de la société civile, à Oslo en . En 1992, Rigoberta Menchú, membre du Comité d'unité paysanne, proche de l'EGP, reçoit le Prix Nobel de la paix. Interrompu entre et , le processus de paix est placé sous le contrôle de l'Organisation des Nations unies. La Minuga (Mission des Nations unies pour la vérification des droits de l'homme et du respect des engagements pris aux termes de l'accord général relatif aux droits de l'homme au Guatemala) est fondée le . Une trêve est annoncée pour les élections de , et en , la guérilla déclare un cessez-le-feu. Un premier accord est signé en entre le gouvernement et l'URNG et l'accord de paix final est signé le . Le plan de paix prévoit la démobilisation de la guérilla et la transformation de l'URNG en parti politique en 1997 puis des réformes sociales et économiques jusqu'à 2000. Ces réformes sont refusées par référendum le avec plus de 80 % d'abstention, malgré le soutien de la quasi-totalité de la classe politique. Des groupes armés réapparaissent au début des années 2000 (Armée de libération du peuple maya, Front rebelle du peuple, etc)[1]. Une Commission pour l'éclaircissement historique, mise en place à partir de 1994, tente d'établir les torts attribuables à chaque partie du conflit et une réconciliation nationale.

Après la fin de la guerre civile, d'anciens militaires se sont organisés en bandes criminelles pour éviter la mise en place d'une justice transitionnelle effective pour les victimes de crimes de guerre. Menacés par le processus de transition démocratique, ils répondaient par des exécutions (de militants politiques ou associatifs). L'exemple le plus notable fut l'assassinat de l’évêque Juan José Gerardi Conedera sur ordre d'un commandant d'une base militaire. Le politiste Edgar Gutierrez souligne que ces groupes « étaient mus par une ambition plus vaste : le contrôle de l’État et de l'économie. La plupart des officiers de renseignement de la dictature militaire sont devenus pendant ces années des infiltrés de la criminalité organisée à proximité ou au sein de l’État[4]. »

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

- Jean-Marc Balencie et Arnaud de La Grange, Mondes rebelles : L'encyclopédie des acteurs, conflits & violences politiques, Paris, Éditions Michalon, , 1677 p. (ISBN 2-84186-142-2), p. 53-73

- « CIA and Assassinations: The Guatemala 1954 Documents » [archive du ], George Washington University NSA Archive (Republished) (consulté le )

- Belen Fernandez, « La traînée sanglante d'Israël en Amérique Latine », sur Chronique de Palestine,

- Clément Detry, « Quand le Guatemala organise l’impunité », Le Monde diplomatique,