Traité de l'Atlantique nord

| Titre | Traité de l'Atlantique Nord |

|---|---|

| Organisation internationale | Organisation du traité de l'Atlantique Nord |

| Langue(s) officielle(s) |

français anglais |

| Type | traité |

| Ouverture à la signature | |

|---|---|

| Entrée en vigueur |

Lire en ligne

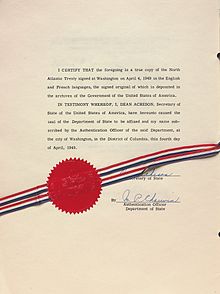

Le traité de l’Atlantique Nord[a] ou traité de Washington[4] est signé le par douze pays occidentaux. Il établit une alliance politico-militaire entre ses membres afin d'assurer leur sécurité collective dans le contexte de la guerre froide. Le traité entre en vigueur le après dépôt des instruments de ratification de tous les États signataires. Depuis lors, dix-huit autres États ont adhéré au traité, portant à trente le nombre de ses membres.

Le traité met en place une alliance militaire défensive contre toute attaque armée contre l'un de ses membres en Europe[b], en Amérique du Nord ou dans la région de l'Atlantique Nord au nord du Tropique du Cancer[5],[6].

L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord est l'organisation mise en place par les pays signataires du traité de l'Atlantique Nord pour être en mesure de remplir dans les faits leurs obligations de sécurité et de défense collectives. Elle est le plus souvent désignée par son acronyme OTAN.

La genèse de l'Alliance atlantique

Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés s'engagent après le conflit à procéder à une diminution des effectifs militaires[7]. Cependant, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la Grèce, de la Turquie et de la Norvège sont menacées et l'Union soviétique pilote en le coup de Prague, qui ancrera la Tchécoslovaquie dans ce qui constituera le Bloc de l'Est[7]. Le , la Belgique, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni signent le traité de Bruxelles, qui établit un système d'entraide et de défense mutuelle en cas d'agression armée[7].

L'OTAN semble être née d'abord d'une incapacité de l'ONU à assurer la paix mondiale, bloquée par les multiples vétos soviétiques. Pour réaliser l'alliance qui permettrait la paix, les Occidentaux qui craignent un autre veto, trouvent une parade en ayant recours à l‘article 51 de la charte des Nations unies. En effet, comme le précise l'article 51, dans le cadre de la légitime défense collective une association de nations n'a pas besoin de l'autorisation du Conseil de sécurité.

Sur ces bases, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis préparent un traité de défense collective pour la zone de l'Atlantique Nord[7]. Le , le Sénat des États-Unis adopte la résolution Vandenberg[7]. Les Européens veulent assurer leur sécurité, ils veulent prévenir une autre guerre en Europe alors qu'à l'est la menace communiste se fait de plus en plus forte, surtout après le départ de la majorité des troupes américano-canadiennes qui stationnaient en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les alliés européens souhaitent l'aide des États-Unis pour assurer efficacement leur défense.

Mais les États-Unis veulent d'abord que les Européens réalisent eux-mêmes leur défense, quitte à les aider par la suite, craignant qu'une alliance brise le mouvement d'unification de l'Europe. On voit d'ailleurs que, dans le traité, cette volonté que l'Europe prenne en charge sa défense elle-même est encore présente, et l'article 3 permet aux Américains d'aider au développement militaire de l'Europe pour que celle-ci développe son propre système défensif (sorte de plan Marshall militaire). Mais la situation internationale évolue après le coup de Prague du . Ainsi, le est conclue l'alliance militaire du traité de Bruxelles entre la France, le Royaume-Uni, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg qui préfigure la future Alliance atlantique[8].

Après le blocus de Berlin, les appels des Européens se font de plus en plus insistants. Une entente secrète est réalisée entre les Anglo-Saxons pour fixer les bases de l'Alliance atlantique.

Une dernière étape reste néanmoins à franchir : toute alliance militaire des États-Unis en temps de paix est interdite par leur Constitution. Le sénateur Vandenberg fait voter le par le Congrès une résolution qui lève cet obstacle. L'alliance devient constitutionnelle, à la condition d'être conforme à la charte des Nations unies. Sur demande du Sénat américain, on inscrit dans le traité (art. 5), que les mesures à prendre en cas d'agression sur un des membres soient laissées souverainement au choix de chacun des pays signataires. Le Sénat voulait préserver le choix du Congrès américain de faire ou non la guerre.

Des pourparlers à Washington, du au définissent les bases du traité. Ce pacte militaire est donc né d'un accord signé le à Washington ; il s'agit du traité de l'Atlantique Nord[9] dont l'article 5 sur la solidarité entre ses membres en cas d'agression est le point primordial.

Ce traité a alors été ratifié par les États-Unis, le Canada, la Belgique, le Danemark, la France, les Pays-Bas, l'Islande, l'Italie, le Luxembourg, la Norvège, le Royaume-Uni, pays étant tous des démocraties, et le Portugal, dictature ayant soutenu les Alliés de la Seconde Guerre mondiale. Ils constituaient à cette époque une partie du monde libre.

L'article 5 de la charte de l'OTAN précise : « Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles [...] assistera la partie ou les parties ainsi attaquées [...] y compris [par] l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord ».

Par ailleurs, en , après le coup de Prague, la CIA avait entrepris de systématiser des préparatifs qui s'inscrivaient dans le contexte du début de la guerre froide. Le , le Conseil de sécurité américain adoptait la résolution NSC 10/2, chargeant l'Office of Special Projects d'établir un programme d'action clandestin. La CIA mit en place des réseaux de résistance bien armés et bien organisés surnommés Stay-behind qui devaient se soulever en cas de succès d'une invasion soviétique en Europe de l'Ouest.

Avec ce traité, les Américains rompent avec leur tradition d'isolement et entrent dans une alliance permanente avec le continent européen. Les Européens ont tout fait pour amener les Américains à participer à leur défense et, même si le traité les laisse libres en théorie, en cas d'attaque d'un des membres, les États-Unis n'auraient en pratique pas d'autres solutions que d'entrer en guerre.

L'OTAN veut une paix active et encourage la coopération de ses membres dans tous les domaines, économique, social, culturel et pas seulement militaire (art. 2). Selon Saint-Laurent, « le but de l'Alliance nord-atlantique ne serait pas simplement négatif ; elle créerait un contre-courant dynamique s'opposant au communisme. » On y retrouve, dès le préambule, des idées de liberté, de démocratie et de bien-être.

Les Soviétiques s'opposent au traité, l'accusant d'être « un instrument de l'impérialisme américain ». Le traité repose en effet sur les principes que les Américains ont tenté d'imposer après la guerre. Principe de libre-échange économique issu de la conférence de Bretton Woods (art. 2 sur la collaboration économique).

Le traité va finalement être l'élément qui va réellement souder le bloc occidental derrière les États-Unis, installant peu à peu une certaine hégémonie américaine. Sur demande des Américains, l'OTAN ne vise pas un adversaire en particulier. Il n'a pas pour but de provoquer les Soviétiques.

Conformément à la charte des Nations unies, et notamment à l'article 51, les pays de l'Alliance s'en remettent à la décision du Conseil de sécurité (art. 5 et 7) lors de tout règlement de différend. Le traité réaffirme sa subordination à l'ONU et le rôle important de celle-ci dans les relations internationales (art. 1er).

Contenu

Le traité est composé d'un préambule et de 14 articles, suivis de trois apostilles[10],[11].

Le Préambule inscrit le traité dans le contexte et le respect des règles de la Charte des Nations unies et expose les valeurs communes de liberté et de démocratie auxquelles les signataires adhèrent tous, lui conférant ainsi un fondement idéologique permanent fort, en ces termes : « Les États parties au présent Traité, (...) sont déterminés à sauvegarder la liberté de leurs peuples, leur héritage commun et leur civilisation, fondés sur les principes de la démocratie, les libertés individuelles et le règne du droit ».

Les Articles 1 et 2 donnent au Traité une dimension politique et économique, au-delà de sa dimension première de défense collective. La notion de « communauté atlantique » est ainsi créée qui assoit cette alliance sur une base qui dépasse le besoin de sécurité des Européens en temps de guerre froide.

L'Article 3 demande aux membres de renforcer leurs capacités militaires, de manière individuelle mais aussi collective. Il porte en germe la création de l'OTAN, organisation permanente indispensable à la mise en œuvre effective de capacités collectives.

L'Article 4 prévoit que les membres « se consulteront chaque fois que (...) l'intégrité territoriale, l'indépendance politique ou la sécurité de l'une des parties sera menacée », soit avant une éventuelle attaque armée, réaffirmant ainsi le caractère politique et dissuasif de l'Alliance.

L'Article 5 est le cœur du traité.

« Les parties conviennent qu'une attaque armée contre l'une ou plusieurs d'entre elles survenant en Europe ou en Amérique du Nord sera considérée comme une attaque dirigée contre toutes les parties, et en conséquence elles conviennent que, si une telle attaque se produit, chacune d'elles, dans l'exercice du droit de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'article 51 de la Charte des Nations Unies, assistera la partie ou les parties ainsi attaquées en prenant aussitôt, individuellement et d'accord avec les autres parties, telle action qu'elle jugera nécessaire, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité dans la région de l'Atlantique Nord. »

Il crée une solidarité forte entre tous les membres de l'Alliance, instaure une obligation d'action incluant la possibilité d'engager des actions militaires, sans toutefois aller jusqu'à en stipuler le caractère automatique. Cette rédaction, qui laisse à chacun une marge d'appréciation dans le choix des actions les plus adéquates à prendre, résulte de la crainte d'un rejet du traité par le Congrès des États-Unis.

L'Article 6 définit le périmètre d'application du traité, qui comprend le territoire de ses membres y compris les départements français d'Algérie (disposition devenue caduque en 1963[12]), ainsi que leurs forces armées au nord du Tropique du Cancer.

L'Article 9 établit un Conseil, rapidement appelé le Conseil de l'Atlantique Nord, auquel pouvoir est donné de créer les instances qu'il jugera nécessaires pour permettre la bonne application du traité, qui prendront dès l'année suivant la signature du traité l'appellation d'OTAN.

L'Article 10 prévoit la possibilité d'élargissement de l'Alliance à d'autres États européens, par accord unanime de ses membres. Cette possibilité sera exercée dès pour la Grèce et la Turquie, puis en pour la RFA.

L'Article 13 prévoit qu'« après que le Traité aura été en vigueur pendant vingt ans, toute partie pourra mettre fin au Traité en ce qui la concerne ». En pratique, aucun État n'a exercé ce droit de retrait.

États signataires du traité

Pendant la guerre froide, quatre pays européens ont rejoint l'Alliance atlantique, la Grèce et la Turquie en 1951, l'Allemagne de l'Ouest en 1954 après l'échec de la Communauté européenne de défense et enfin l'Espagne en 1981 faisant suite à sa démocratisation après la mort de Franco.

Depuis, l'Alliance s'est étendue vers l'Est avec l'adhésion en plusieurs vagues d'anciens pays du bloc de l'Est et d'anciennes Républiques de l'Union soviétique[13]. Le , la Macédoine du Nord en devient le trentième membre[14]. La Bosnie-Herzégovine est candidate à l'adhésion[15].

Dirigeants actuels des pays membres de l'Alliance atlantique

Notes

- Selon les standards de l'OTAN[1], on doit écrire « Organisation du Traité de l'Atlantique Nord » ; selon l'Académie française et le Larousse, le mot traité s'écrit sans majuscule : « Organisation du traité de l'Atlantique Nord »[2],[3] ; selon les trois sources, Nord s"écrit avec une majuscule.

- A cheval sur le continent européen, la Turquie est explicitement incluse dans la zone couverte par le traité. Les départements français d'Algérie sont également explicitement inclus, mais cette clause d'application a été reconnue inapplicable au 3 juillet 1962, date de la reconnaissance officielle de l'indépendance de l'Algérie par la France

Références

- « OTAN : le traité fondateur », sur OTAN (site officiel), (consulté le ).

- « atlantique », sur Dictionnaire de l'Académie française (consulté le ).

- « OTAN (Organisation du traité de l'Atlantique Nord) ou pacte de l'Atlantique Nord », sur Larousse (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Pays membres », sur OTAN, (consulté le ).

- NATO, « Le Traité de l'Atlantique Nord, 04-Apr.-1949 », sur www.nato.int (consulté le ).

- NATO, « Protocole d'accession au Traité de l'Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie, 22-Oct.-1951 », sur www.nato.int (consulté le ).

- La documentation française, « L'OTAN après la Guerre froide », sur nato.int, (consulté le ).

- « L'Otan contre le Rideau de fer », Le Monde, 21 juillet 2009, p. 3.

- Texte du traité de l'Atlantique Nord.

- « Traité de l'Atlantique Nord (texte du traité) », sur CVCE - Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe, Site

- (en) Lord Ismay, « NATO - The first five years 1949-1954 », sur NATO / OTAN (Site officiel), Site de référence

- Le 16 janvier 1963, le Conseil de l'Atlantique Nord a noté que, s'agissant des anciens départements français d'Algérie, les clauses pertinentes du Traité étaient devenues inapplicables à la date du 3 juillet 1962.

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Élargissement », sur OTAN, (consulté le ).

- « La Macédoine du Nord devient le 30e pays membre de l'OTAN », sur OTAN, (consulté le )

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Le Plan d'action pour l'adhésion (MAP) », sur OTAN, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République d'Albanie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole d'accession au traité de l'Atlantique Nord de la République Fédérale d'Allemagne », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la République de Bulgarie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Croatie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de l'Espagne », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la République d’Estonie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole d'accession au traité de l'Atlantique Nord de la Grèce et de la Turquie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Hongrie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la République de Lettonie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la République de Lituanie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République de Pologne », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la Roumanie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la République slovaque », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l’Atlantique nord sur l’accession de la République de Slovénie », sur nato.int, (consulté le ).

- Organisation du traité de l'Atlantique nord, « Protocole au traité de l'Atlantique Nord sur l'accession de la République tchèque », sur nato.int, (consulté le ).

Annexes

Bibliographie

- Serge Bernstein et Pierre Milza, Histoire du XXe siècle tome 1 : la fin du monde européen (1900-1945), Hatier, , 501 p. (ISBN 978-2218947568)

- Frédéric Bozo, Deux stratégies pour l'Europe : De Gaulle, les États-Unis et l'Alliance atlantique 1958-1969, Plon et Fondation Charles de Gaulle, , 287 p. (ISBN 978-2259183925)

- Frédéric Bozo, La France et l'OTAN : De la guerre froide au nouvel ordre européen, Masson, , 287 p. (ISBN 978-2225824852)

- Frédéric Bozo, La politique étrangère de la France depuis 1945, Flammarion - Champs Histoire, , 310 p. (ISBN 978-2081229587)

- Maurice Couve de Murville, Une politique étrangère 1958-1969, Plon, , 499 p.

- Jean-Baptiste Duroselle et André Kaspi, Histoire des relations internationales : De 1945 à nos jours, Paris, Armand Colin, , 717 p. (ISBN 978-2-200-24636-5)

- André Fontaine, La Guerre froide, 1917-1991, POINTS Histoire, , 572 p. (ISBN 978-2020861205)

- Olivier Kempf, L'OTAN au XXIe siècle, Artege Editions, coll. « Questions à l'histoire », , 564 p. (ISBN 978-2-36040-408-7, lire en ligne)

- Jenny Raflik, La IVe République et l'Alliance atlantique : Influence et dépendance (1945-1958), Presses Universitaires de Rennes, , 323 p. (ISBN 978-2753528000)

- Georges-Henri Soutou, La Guerre froide : 1943-1990, Paris, Librairie Arthème Fayard / Pluriel, , 1103 p. (ISBN 978-2-8185-0127-6)

- Maurice Vaïsse, Les relations internationales depuis 1945 : 13e édition, Paris, Armand Colin, , 320 p. (ISBN 978-2-200-28513-5)

- Irwin M. Wall, L'influence américaine sur la politique française 1945-1954, Balland, , 515 p. (ISBN 978-2715807419)

- Charles Zorgbibe, Histoire de l'OTAN, Éditions Complexe, coll. « Questions à l'histoire », , 283 p. (ISBN 978-2-87027-917-5, lire en ligne)

Articles connexes

Articles généraux :

Articles détaillés :

- Charte de l'Atlantique (1941)

- Conférences interalliées (1941-1945)

- Conférences de la guerre froide en Europe (1945-1955)

- Pacte de Varsovie

Liens externes

- Organisation du traité de l'Atlantique nord

- Avril 1949

- Août 1949

- Traité signé en 1949

- Traité entré en application en 1949

- Traité de la guerre froide

- Traité signé à Washington (district de Columbia)

- 1949 en Belgique

- 1949 au Canada

- 1949 au Danemark

- 1949 aux États-Unis

- 1949 en France

- 1949 en Islande

- 1949 en Italie

- 1949 au Luxembourg

- 1949 en Norvège

- 1949 aux Pays-Bas

- 1949 au Portugal

- 1949 au Royaume-Uni

- 1951 en Grèce

- 1951 en Turquie

- 1954 en Allemagne

- 1981 en Espagne

- 1997 en Hongrie

- 1997 en Pologne

- 1997 en Tchéquie

- 2003 en Bulgarie

- 2003 en Estonie

- 2003 en Lettonie

- 2003 en Lituanie

- 2003 en Roumanie

- 2003 en Slovaquie

- 2003 en Slovénie

- 2009 en Albanie

- 2009 en Croatie

- 2017 au Monténégro

- Traité signé par la Belgique

- Traité signé par le Canada

- Traité signé par le Danemark

- Traité signé par les États-Unis

- Traité signé par la France

- Traité signé par l'Islande

- Traité signé par l'Italie

- Traité signé par le Luxembourg

- Traité signé par la Norvège

- Traité signé par les Pays-Bas

- Traité signé par le Portugal

- Traité signé par le Royaume-Uni

- Traité signé par la Grèce

- Traité signé par la Turquie

- Traité signé par l'Allemagne

- Traité signé par l'Espagne

- Traité signé par la Hongrie

- Traité signé par la Pologne

- Traité signé par la Tchéquie

- Traité signé par la Bulgarie

- Traité signé par l'Estonie

- Traité signé par la Lettonie

- Traité signé par la Lituanie

- Traité signé par la Roumanie

- Traité signé par la Slovaquie

- Traité signé par la Slovénie

- Traité signé par l'Albanie

- Traité signé par la Croatie

- Traité signé par le Monténégro