Boust

| Boust | |

La tour Usselskirch. | |

Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Thionville |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Cattenom et environs |

| Maire Mandat |

Guy Kremer 2020-2026 |

| Code postal | 57570 |

| Code commune | 57104 |

| Démographie | |

| Gentilé | Boustois, Boustoises |

| Population municipale |

1 154 hab. (2021 |

| Densité | 165 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 26′ 05″ nord, 6° 11′ 20″ est |

| Altitude | Min. 166 m Max. 269 m |

| Superficie | 7,01 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Luxembourg (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Yutz |

| Législatives | Neuvième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | boust.org |

| modifier |

|

Boust est une commune française située dans le département de la Moselle, en région Grand Est. La commune est composée de Boust, Haute Parthe, Basse Parthe et Usselskirch.

Ses habitants sont au nombre de 1154 en 2021.

Géographie

La commune de Boust est située dans le pays thionvillois, à 11 km au Nord de Thionville et à 29 km au Sud-Est de Luxembourg-Ville. Elle est traversée par les routes D56 et D57.

Lieux-dits et écarts

- Molberg

- Basse-Parthe

- Haute-Parthe

- Usselskirch

Hydrographie

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le ruisseau de Boler, le ruisseau de Weihergraben et le ruisseau le Klingenbach[Carte 1].

Le Boler, d'une longueur totale de 22,5 km, prend sa source dans la commune de Zoufftgen et se jette dans la Moselle à Gavisse, après avoir traversé huit communes[1].

La qualité des eaux des principaux cours d’eau de la commune, notamment du ruisseau de Boler, peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Boust est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1],[2],[3],[4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Luxembourg (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 115 communes, est catégorisée dans les aires de 700 000 habitants ou plus (hors Paris)[5],[6].

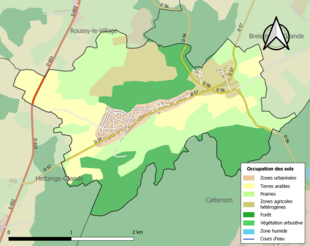

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (64,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (65,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (30 %), forêts (28,6 %), terres arables (21 %), zones agricoles hétérogènes (13,5 %), zones urbanisées (6,9 %)[7]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 3].

Toponymie

Boust

- Mentions anciennes : Boustingen (XIVe et XVe siècles)[8], Bourst (1697)[9], Bouts et Boutz (1701)[9], Bourgt (1722)[9], Bouste (1723)[9], Boust ou Boussingen (1863)[8].

- En allemand : Bust (1871-1918). En francique lorrain : Buuscht[10] et Bouscht.

Parthe (haute et basse)

- Mentions anciennes : Parett (1740)[9], La haute et basse Parette (1756)[9], Parthe (1793)[11], Parthe ou Parett (1863)[8].

- Basse-Parthe : Nidder-Part en francique lorrain[10], Nieder Parett en allemand[9].

- Haute-Parthe : Uewer-Part en francique lorrain[10], Ober Parett en allemand[9].

Selon Théodore de La Fontaine, le toponyme Parthe n'a rien de germanique et signifie « part / partie », en l'occurrence d'un terrain. Sachant que Parth s'écrit également Parthed, Parthred et Perthryd[8].

Usselskirch

- Mentions anciennes : Lutzelen Kiricha et Lutzelen Kirche (1023)[9], Luzelenkiricha (1182)[9], Lucelenkirkha (xiiie siècle)[9], Usseck-Kirschen et Usselzkiechen (1544)[9], Usselkirchen (1606)[9], Usselkirick et Usebrich (1756)[9], Ussels-Kirick (dict. Viv.)[9], Uselkirch (1863)[8].

- Usselskiirch en francique lorrain.

Pour expliquer Lutzelen Kiricha (1023) : le vieux haut allemand luzzi a donné le moyen haut allemand lütze : ils se traduisent par "petit". Le vieux haut allemand kiricha a donné le moyen haut allemand kirche : ils se traduisent par "église". La langue d'origine est le vieux haut allemand, c'est la langue (plusieurs dialectes) parlée à Trêves de 750 à 1050 ce qui irait dans le sens d'une édification sous l'administration de Trêves qui a contrôlé tout le nord de la Moselle actuelle à une période de cette époque.

Histoire

Boust

Le hallier-grange dîmière, disparu dans un passé récent[précision nécessaire], s'appelait Busch et pourrait avoir été à l'origine du nom de Boust (encore prononcé « Bouscht » au XXIe siècle).

Vers 1500, ce village est situé dans le duché de Luxembourg (alors espagnol) et dans le diocèse de Metz.

À une date indéterminée, Boust dépendait en partie du comté de Roussy et en partie d'une prévôté[8], sans savoir si c'est celle de Luxembourg ou celle de Thionville.

En 1614, ce village est qualifié de Freihoff ou fief noble[8] et en 1681 il dépend du comté de Roussy[9]. Boust est rattaché au royaume de France en 1659 (traité des Pyrénées) ou en 1769 (convention du 16 mai), après cela le village est incorporé dans le bailliage de Thionville[9].

Parthe (haute et basse)

En 1681, ce hameau faisait partie du comté de Roussy et était une annexe de la paroisse d’Usselskirch[9], il dépendait également du bailliage de Thionville[9].

Usselskirch

L'église d'Usselskirch du diocèse de Metz aurait probablement été construite par les comtes d'Ardenne. Henri II, ancien propriétaire, en fit don à l'abbaye de Saint-Maximin[8]. Cette abbaye tenait à la conservation de son église d'Usselskirch, car à celle-ci étaient attachées des dimes que l'abbé, curé titulaire et qui faisait administrer la paroisse par un vicaire perpétuel, percevait à concurrence de deux tiers pour son monastère[8].

La paroisse d'Usselskirch comprenait dans l'origine de sa constitution, outre les deux Roussy, les villages et territoires de Boler, Boust, Breisdorf, Evingen, Hagen et Parth[8].

Même après un premier démembrement de cette paroisse et la dislocation des deux Roussy, le nombre des fidèles était tel que l'église paroissiale se trouvait communément trop petite, défaut qui valut au temple le nom de Lutzel-kirch ou petite église[8]. Avec le temps, le terme Lutzel s'est altéré et transformé en Ussel, un mot qui n'a aucune signification[8].

Cette paroisse faisait partie de l’archiprêtré de Thionville et le curé résidait à Roussy-le-Village[9]. En 1868, la paroisse d’Usselskirch (qui à cette époque n’est pas celle de Boust), a encore pour annexes : Boler, Breistroff-la-Grande, Eysing et Évange[9].

Politique et administration

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[12]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[13].

En 2021, la commune comptait 1 154 habitants[Note 3], en diminution de 4,23 % par rapport à 2015 (Moselle : +0,52 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Culture locale et patrimoine

Linguistique

Le dialecte francique de Rodemack diffère très peu de celui parlé à Esing, Faulbach, Semming, Fixem, Évange, Boler, Basse-Parthe, Haute-Parthe et Boust[16]. Ces 10 localités ont à peu près le même vocalisme et le même nombre de diphtongues (le dialecte de Rodemack en a 10), elles forment ainsi une petite aire linguistique et seul quelques mots sont différents à l'intérieur de cette aire[16].

Sobriquet

Les habitants de Boust étaient supposés aimer beaucoup se battre d'où leur surnom de Buuschter Bëschknëppelen (les gourdins de Boust)[17]. De ce fait, lorsque par exemple un Cattenomois voyait un Boustois, il lui disait alors : « Buuschtär, gë mer eng Kuuscht », ce qui veut dire en français : « Boustois, donne moi une croûte (un coup) »[17].

Lieux et monuments

Édifices civils

- Plusieurs tumuli (tertres funéraires) avec céramiques et monnaies romaines.

- Sur le passage de la voie romaine (rive gauche de la Moselle) de Lyon à Trèves par Metz, un diverticulum reliait Boust à Buding sur la voie romaine de Metz à Trèves, par la rive droite.

- Vestiges de deux villas romaines.

- Ligne Maginot : observatoire de Boust, casemate de Boust et ouvrage de Bois-Karre.

Édifices religieux

- Grange-église : elle a été construite après la destruction de 80 % du village à la suite des tirs d'artillerie de 1940, à partir d'un projet de l'architecte allemand Emil Steffann (de).

- Église Saint-Maximin, 1961, elle est située sur une plate-forme dominant le paysage ; son architecte est Georges-Henri Pingusson (auteur du Mémorial des Martyrs de la Déportation, sur l'Ile de la Cité à Paris) associé à Paul Aynes. Son clocher est indépendant. La chapelle de la Vierge de forme circulaire dont la toiture en accordéon possède une base ajourée, est masquée par un tympan en verre bleu. On trouve également une statue du Christ et un crucifix en bronze de Lambert Rucki. La coupole et vitrail de Martin Granel[18]. Elle est classée au titre des monuments historiques par arrêté du [19].

- Tour Usselskirch : située à 250 m d'altitude, elle date du XIe siècle. Elle est classée Monument historique par journal officiel du [20]. C'est l'ancienne église-mère Saint-Martin « Usselskirch » XIe siècle. La tour clocher XIe siècle, impressionnante par sa hauteur de 25 m, est le dernier vestige de l'église primitive qui desservait les communes de Boust et Breistroff-la-Grande et leurs écarts de Haute-Parthe, Basse-Parthe, Boler et Evange. Tête gallo-romaine en remploi, au 3e niveau sur l'angle des pans ouest et sud-ouest. La nef fut reconstruite en 1711, la toiture refaite en 1824. Le chœur et transept furent reconstruits en 1887 et 1888 dans le style néo-roman. La nef et la tour clocher furent reconstruites en 1897 et 1898 dans le style néo roman. L'église, le cimetière, l'école et le presbytère furent détruits par les bombardements de juin 1940 : reste le cimetière, avec dans son enceinte, la tour hexagonale romane de 1023 et 8 des 14 stations, superbement sculptées dans le calcaire XVIIe siècle du chemin de croix en pierre de Jaumont.

- De nombreuses croix de chemin ou calvaires, dont l'une de 1731, et un oratoire.

-

Église Saint-Maximin.

-

L'ancienne église Saint Martin-Usselskirch.

-

Détail de la Tour d'Usselskirch : tête gallo-romaine.

-

Cimetière d'Usselskirch : une des 8 stations du chemin de croix.

-

Stade de Boust.

-

Vue sur Basse-Parthe.

Personnalités liées à la commune

Héraldique

Pour approfondir

Bibliographie

- Romain Wagner, « Les archives du sol - répertoire archéologique des communes de Boust, Roussy-le-village, Breisstroff-la-Grande et de leurs annexe » dans Jean-Marie Neiers - Jacques Watrin, Les Familles de l'ancienne Paroisse d'Usselkirch Boust Basse-Parte, Haute-Parthe, Breistroff-la-Grande, Boler, Evange, Roussy-le-Village, Roussy-le-Bourg, Dodenom de 1687 à 1933, Éditions du Cercle Généalogique des 3 Frontières, 2009.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Boust » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références

- Sandre, « le ruisseau de Boler »

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Luxembourg (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Publications de la Société pour la Recherche et la Conservation des Monuments Historiques dans le Grand-Duché de Luxembourg, volume 18, 1863.

- Ernest de Bouteiller, Dictionnaire topographique de l'ancien département de la Moselle : comprenant les noms de lieu anciens et modernes, rédigé en 1868 sous les auspices de la Société d'archéologie et d'histoire de la Moselle, Paris, Imprimerie nationale.

- (mul) Marcel Konne et Albert-Louis Piernet, « Dierfer vun äiser Hemecht », Hemechtsland a Sprooch, no 1, (ISSN 0762-7440).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Parthe », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- (mul) Albert-Louis Piernet (dir.), Hemechtsland a Sprooch : Ruedemaacher, Feschtong vum Mëttelalter (no 15), (ISSN 0762-7440)

- (mul) Albert-Louis Piernet (dir.), « Les sobriquets », Hemechtsland a Sprooch, no 3, , p. 78 (ISSN 0762-7440)

- Brochure du programme Constellation, « En attendant l’ouverture du Centre Pompidou-Metz », 136 p., Église Saint-Maximim, Boust, p. 107.

- « Eglise Saint-Maximin », notice no PA00132650, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Eglise d'Ussel », notice no PA00106740, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.