Tonalité théorique

En solfège, une tonalité théorique est une tonalité dont l'armure aurait au moins un double bémol (![]() ) ou double dièse (

) ou double dièse (![]() ).

).

Certaines tonalités ne sont normalement pas utilisées car elles nécessiteraient un double dièse ou un double bémol dans l'armure. Par exemple, sol ![]() majeur nécessite huit dièses et, comme il n'y a que sept tons de gamme, un ton nécessite un double dièse. La tonalité enharmoniquement équivalente de sol

majeur nécessite huit dièses et, comme il n'y a que sept tons de gamme, un ton nécessite un double dièse. La tonalité enharmoniquement équivalente de sol ![]() majeur, la

majeur, la ![]() majeur, ne nécessite que quatre bémols, ce qui la rend plus claire à lire.

majeur, ne nécessite que quatre bémols, ce qui la rend plus claire à lire.

Équivalence enharmonique[modifier | modifier le code]

|

|

| sol |

la |

| sol |

sol |

la |

si |

do |

ré |

mi |

fa |

| la |

la |

si' |

do | ré |

mi |

fa | sol |

La tonalité de sol ![]() majeur est une tonalité théorique car son armure a un fa

majeur est une tonalité théorique car son armure a un fa ![]() , ce qui lui donne huit dièses. Une gamme tempérée égale en sol

, ce qui lui donne huit dièses. Une gamme tempérée égale en sol ![]() majeur contient les mêmes hauteurs que la gamme la

majeur contient les mêmes hauteurs que la gamme la ![]() majeur, ce qui rend les deux tonalités enharmoniquement équivalentes. En l'absence d'autres facteurs, cette tonalité serait généralement notée la ♭ majeur.

majeur, ce qui rend les deux tonalités enharmoniquement équivalentes. En l'absence d'autres facteurs, cette tonalité serait généralement notée la ♭ majeur.

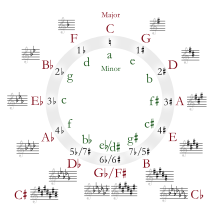

Alors qu'un morceau de musique occidentale a généralement une tonalité d'origine, un passage qu'il contient peut moduler vers une autre tonalité, qui est généralement un ton voisin à la tonalité d'origine (à l'époque baroque et au début du classique), c'est-à-dire proche de l'original dans le cercle des quintes. Lorsque la tonalité ne comporte aucun ou peu de dièses ou de bémols, la notation des deux tonalités est simple. Mais si la tonalité d'origine comporte de nombreux dièses ou bémols, en particulier si la nouvelle tonalité est du côté opposé, des doubles dièses ou bémols peuvent être nécessaires, ou une tonalité enharmoniquement équivalente peut être utilisée pour éviter les doubles dièses ou bémols.

Aux trois endroits inférieurs du cercle des quintes, les équivalents enharmoniques peuvent être notés avec des dièses ou des bémols simples et ne sont donc pas des tonalités théoriques :

| Majeur (mineur) | Armure | Majeur (mineur) | Armure | |

|---|---|---|---|---|

| si ( sol ♯ ) | 5 dièses | do ♭ ( la ♭ ) | 7 bémols | |

| fa ♯ ( ré ♯ ) | 6 dièses | sol ♭ ( mi ♭ ) | 6 bémols | |

| do ♯ ( la ♯ ) | 7 dièses | ré ♭ ( si ♭ ) | 5 bémols |

La nécessité de considérer les clés théoriques[modifier | modifier le code]

Lorsqu'une tonalité parallèle monte du côté opposé du cercle à partir de sa tonalité d'origine, il est suggéré que les doubles dièses et les doubles bémols devraient être incorporés dans l'armure notée. Les tonalités suivantes (dont six sont les tonalités majeures/mineures parallèles de celles ci-dessus) nécessiteraient jusqu'à sept doubles dièses ou doubles bémols :

| Majeur | Armure | Mineure |

|---|---|---|

| fa |

8 bémols | ré |

| si |

9 bémols | sol |

| mi |

10 bémols | do |

| la |

11 bémols | fa |

| ré |

12 bémols | si |

| sol |

13 bémols | mi |

| do |

14 bémols | la |

| sol |

8 dièses | mi |

| ré |

9 dièses | si |

| la |

10 dièses | fa |

| mi |

11 dièses | do |

| si |

12 dièses | sol |

| fa |

13 dièses | ré |

| do |

14 dièses | la |

Par exemple, les morceaux en mode majeur modulent généralement une quinte au-dessus, à la dominante ; pour une tonalité avec des dièses dans l'armure, cela conduit à une tonalité dont l'armure a un dièse supplémentaire. Un morceau en do ![]() qui effectue cette modulation conduirait à la tonalité théorique de sol

qui effectue cette modulation conduirait à la tonalité théorique de sol ![]() majeur, nécessitant huit dièses, soit un fa

majeur, nécessitant huit dièses, soit un fa ![]() à la place du fa

à la place du fa ![]() déjà présent. Une telle section pourrait être réécrite en utilisant à la place l'armure enharmoniquement équivalente de la

déjà présent. Une telle section pourrait être réécrite en utilisant à la place l'armure enharmoniquement équivalente de la ![]() majeur. La Suite bergamasque de Claude Debussy fait ceci : dans le troisième mouvement Clair de lune, la tonalité passe pendant quelques mesures du ré

majeur. La Suite bergamasque de Claude Debussy fait ceci : dans le troisième mouvement Clair de lune, la tonalité passe pendant quelques mesures du ré ![]() majeur au ré

majeur au ré ![]() mineur (huit bémols), mais le passage est noté en do

mineur (huit bémols), mais le passage est noté en do ![]() mineur (quatre dièses); la même chose se produit dans le mouvement final Passepied, qui atteint la tonalité théorique de sol

mineur (quatre dièses); la même chose se produit dans le mouvement final Passepied, qui atteint la tonalité théorique de sol ![]() majeur écrite en la

majeur écrite en la ![]() majeur.

majeur.

Dans de très rares cas, les tonalités théoriques sont bel et bien utilisées directement, en mettant les doubles altérations nécessaires dans l'armure. Les dernières pages de A World Requiem de John Foulds sont écrites en sol ![]() majeur (avec fa

majeur (avec fa ![]() dans l'armure), le no 18 du Practische Beispiele d'Anton Reicha est écrit en si

dans l'armure), le no 18 du Practische Beispiele d'Anton Reicha est écrit en si ![]() majeur, et le troisième mouvement du Quintette de cuivres op. 8 s'écrit en fa

majeur, et le troisième mouvement du Quintette de cuivres op. 8 s'écrit en fa ![]() majeur (avec si

majeur (avec si ![]() dans l'armure)[1]. Des exemples de signatures de clé théorique sont illustrés ci-dessous :

dans l'armure)[1]. Des exemples de signatures de clé théorique sont illustrés ci-dessous :

Il ne semble pas y avoir de norme sur la manière de noter les armures théoriques :

- Le comportement par défaut de LilyPond (illustré ci-dessus) écrit tous les signes simples dans l'ordre du cercle des quintes, avant de passer aux signes doubles. C'est le format utilisé dans A World Requiem, op. 60, qui se termine par l'armure de sol

majeur exactement comme indiqué ci-dessus. Les dièses dans l'armure de sol

majeur exactement comme indiqué ci-dessus. Les dièses dans l'armure de sol  majeur procèdent ici do

majeur procèdent ici do  , sol

, sol  , ré

, ré  , la

, la  , mi

, mi  , si

, si  , fa

, fa  . Cela fait probablement plus de sens que le dernier exemple car les notes représentées dans l'armure augmentent d'une quinte juste (ou diminuent d'une quarte juste) de gauche à droite.

. Cela fait probablement plus de sens que le dernier exemple car les notes représentées dans l'armure augmentent d'une quinte juste (ou diminuent d'une quarte juste) de gauche à droite. - Les signes uniques au début sont parfois répétés par courtoisie, par exemple le Supplement to the Theory of Modulation par Max Reger, qui contient les armures mineures ré

aux pages 42 à 45[2]. Celles-ci ont un si'

aux pages 42 à 45[2]. Celles-ci ont un si'  au début et aussi un si

au début et aussi un si  à la fin (avec un symbole double bémol), tel que : si'

à la fin (avec un symbole double bémol), tel que : si'  , mi

, mi  , la

, la  , ré

, ré  , sol

, sol  , do

, do  , fa

, fa  , si

, si  .

. - Parfois, les signes doubles sont écrits au début de l'armure, suivis des signes simples. Par exemple, l'armure F

est notée si

est notée si  , mi

, mi  , la

, la  , ré

, ré  , sol

, sol  , do

, do  , fa

, fa  . Cette convention est utilisée par Victor Ewald[3] et par certains travaux théoriques.

. Cette convention est utilisée par Victor Ewald[3] et par certains travaux théoriques. - Cependant, pour le no 18 de Practische Beispiele d'Anton Reicha en si

majeur, il était écrit comme si

majeur, il était écrit comme si  , mi

, mi  , la

, la  , ré

, ré  , sol

, sol  , do

, do  , fa

, fa  .

.

Accordages autres que la gamme tempérée à douze tons[modifier | modifier le code]

Dans un système d'accordage différent (tel que la gamme tempérée à 19 tons), certaines touches peuvent nécessiter un double dièse ou un double bémol dans l'armure et n'ont plus d'équivalents conventionnels. Par exemple, dans la gamme tempérée à 19 tons, la tonalité de si ![]() majeur (9 bémols) équivaut au la

majeur (9 bémols) équivaut au la ![]() majeur (10 dièses). Ainsi, dans les systèmes d'accordage ne divisant pas la gamme en 12 tons, les tonalités qui sont enharmoniques dans un système à 12 tons (par exemple, la

majeur (10 dièses). Ainsi, dans les systèmes d'accordage ne divisant pas la gamme en 12 tons, les tonalités qui sont enharmoniques dans un système à 12 tons (par exemple, la ![]() majeur et sol

majeur et sol ![]() majeur) peuvent être notées complètement différemment.

majeur) peuvent être notées complètement différemment.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

- Ton voisin : tonalités proches les unes des autres

- Fonction (musique) : terme musical

Notes et références[modifier | modifier le code]

- « Ewald, Victor: Quintet No 4 in A[[:Modèle:Music]], op 8 », imslp (consulté le )

- Max Reger (trad. John Bernhoff), Supplement to the Theory of Modulation, Leipzig, C. F. Kahnt Nachfolger, , 42–45

- "Ewald, Victor: Quintet No 4 in A♭, op 8", Hickey's Music Center

- Traduit directement depuis le Wikipédia en anglais : en:Theoretical key.