« Acte de Québec » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

|||

| (44 versions intermédiaires par 14 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Infobox Norme juridique |

{{Infobox Norme juridique |

||

| désignation courte = Acte de Québec |

| désignation courte = Acte de Québec |

||

| autre nom = |

| autre nom = |

||

| image = Québec Act, 1774.jpg |

| image = Québec Act, 1774.jpg |

||

| upright = |

| upright = |

||

| légende |

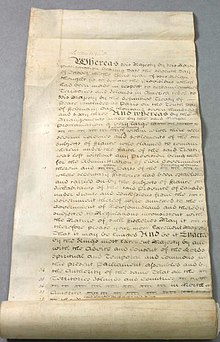

| légende = Photo de l'acte original<ref>Extraits : « Dans la quatorzieme année du regne de George III, roi de la Grande Bretagne, de France, et d'Irelande: au Parlement commencé et tenu à Westminster, le dixieme jour de mai, de l'année de Notre Seigneur mil sept cens soixante-huit, dans la huitieme année du regne de notre Souverain Seigneur George Trois, par la grace de Dieu, roi de la Grande Bretagne, de France, et d'Irelande, défenseur de la foi, &c., et depuis coutinué par differentes remises au treizieme jour de janvier, mil sept cens soixante-quatorze, etant le septieme seance du treizieme Parlement de la Grande Bretagne ». |

||

''Anno Regni Decimo Quarto Georgii III. Regis. Chap. LXXXIII''.</ref> |

''Anno Regni Decimo Quarto Georgii III. Regis. Chap. LXXXIII''.</ref> |

||

<!-- PRÉSENTATION --> | titre = {{en}} {{lang|en|''An Act for making more effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America''}} |

|||

<!-- PRÉSENTATION --> |

|||

| abréviation = |

|||

| titre = {{en}} {{lang|en|''An Act for making for effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America''}} |

|||

| référence = 14 {{abréviation|Geo.|George}} III {{chap.}}83 |

|||

| abréviation = |

|||

| pays = [[Royaume de Grande-Bretagne|Grande-Bretagne]] |

|||

| référence = 14 {{abréviation|Geo.|George}} III {{chap.}}83 |

|||

| |

| territoire d'application = [[Province de Québec (1763-1791)|Province de Québec]] |

||

| langue = [[Anglais]] |

|||

| territoire d'application = [[Province de Québec (1763-1791)|Province de Québec]] |

|||

| |

| type de norme = Loi du [[Parlement de Grande-Bretagne]] |

||

| branche = [[Droit constitutionnel]] |

|||

| type de norme = Loi du [[Parlement de Grande-Bretagne]] |

|||

<!-- ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR --> | rédacteur = |

|||

| branche = [[Droit constitutionnel]] |

|||

| régime = |

|||

<!-- ADOPTION ET ENTRÉE EN VIGUEUR --> |

|||

| |

| législature = |

||

| |

| gouvernement = |

||

| |

| adoption = |

||

| sanction = 22 juin 1774 |

|||

| gouvernement = |

|||

| |

| entrée en vigueur = |

||

| |

| version en vigueur = 1774 |

||

| |

| modifications = |

||

| abrogation = 1791 |

|||

| version en vigueur = 1774 |

|||

<!-- LIRE EN LIGNE --> | lire en ligne = [http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.48786/3?r=0&s=1 version anglaise et traduction française] |

|||

| modifications = |

|||

| précédent = [[Proclamation royale de 1763]] |

|||

| abrogation = 1791 |

|||

| suivant = [[Acte constitutionnel]] |

|||

<!-- LIRE EN LIGNE --> |

|||

}} |

|||

| lire en ligne = [http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.48786/3?r=0&s=1 version anglaise et traduction française] |

|||

L’'''Acte de Québec''' (en [[anglais]] : ''Quebec Act'') est la deuxième loi parlementaire constitutive de l’administration britannique au [[Canada]] après la [[Proclamation royale de 1763]], qui est révoquée par le fait même, mais la première votée par le Parlement de Londres. |

|||

| précédent = [[Proclamation royale de 1763]] |

|||

| suivant = [[Acte constitutionnel]]}} |

|||

[[Fichier:Constitution-du-quebec-1775.png|thumb|Constitution de la province de Québec à la suite de l'entrée en vigueur de la loi constitutive de 1774.]] |

|||

Essentiellement, la loi agrandit le territoire de la Province de Québec, permet l'usage des lois civiles françaises, établit un Conseil législatif, reconnaît le libre exercice de la religion catholique et remplace le [[serment du Test]] par un serment au roi. Ayant reçu la [[sanction royale]] le {{date|22 juin 1774}}, l’Acte de Québec est généralement bien accueillie par les Canadiens, à l'exception de marchands britanniques, déçus de l'absence d'une assemblée législative. Les colonies du sud sont également outrées de constater autant de tolérance envers des [[Papisme|papistes]]. Un mouvement de réformes traverse les années 1780 autour de la question d'une assemblée, que de plus en plus de Canadiens, anglophones comme francophones, réclament. |

|||

L''''Acte de Québec''' (en [[anglais]] : « ''Quebec Act'') est la deuxième loi parlementaire constitutive de l'administration britannique au [[Canada]] après la [[proclamation royale de 1763]]. Essentiellement, elle reconnaît aux Canadiens français le droit de conserver leur langue, leur droit civil et leur religion catholique. Ayant reçu la [[sanction royale]] le {{date|22 juin 1774}}, l'Acte de Québec a été abrogé en grande partie pour être remplacé par l'[[Acte constitutionnel]] en 1791. |

|||

L'Acte de Québec est finalement abrogé en grande partie puis remplacé par l'[[Acte constitutionnel]] en 1791. La partie non abrogée de l'Acte de Québec a conservé une force supralégislative jusqu'en 1931<ref>Juge Blanchard dans l'arrêt Hak, Hak c. Procureur général du Québec, 2021 QCCS 1466 (CanLII), au para 518, <https://canlii.ca/t/jff8f#par518>, consulté le 2023-08-19</ref>. |

|||

== Désignation == |

|||

On appelle traditionnellement cette loi « Acte de Québec » par calque de son appellation anglaise ''Quebec Act'', qui signifie en fait « Loi sur le Québec ». Ainsi, il ne s'agit pas d'une loi édictée à Québec, comme cette traduction le laisse entendre, mais d'une loi du Parlement de Londres. Comme toutes les lois britanniques, cette loi a un titre abrégé, ''Quebec Act'', et un titre intégral : ''An Act for making for effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America''. Puisqu'il s'agit d'une loi britannique, il n'y a pas de version française officielle. Le titre long a été traduit de diverses façons : |

|||

* ''Acte qui règle plus solidement le Gouvernement de la Province de Québec dans l'Amérique Septentrionale''<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Acte de Québec (1774)|url=http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca/rpcq/detail.do?methode=consulter&id=171605&type=bien#.XVAG3ehPGM8|site=Répertoire du patrimoine culturel du Québec|date=|consulté le=11 août 2019}}.</ref>{{,}}<ref>{{Lire en ligne|lien=http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/cndconst_ActedeQuebec_1774.htm|consulté le=}}</ref> ; |

|||

* ''Acte qui règle plus solidement le Gouvernement de la Province de Quebec<!-- [sic] -->, en Amerique<!-- [sic] --> Septentrionale''<ref>{{Lien web|langue=fr|titre=Acte de Québec (1774)|url=http://eco.canadiana.ca/view/oocihm.48786/9?r=0&s=1|site=Canadiana, Réseau canadien de documentation pour la recherche|date=|consulté le=11 août 2019}}; dans l'édit de proclamation de la même loi, dans la même édition, le titre indiqué est plutôt ''Acte qui règle plus solidement le Gouvernement de la Province de ''Quebec'', en l’''Amerique Septentrionale''.</ref> ; |

|||

* ''Acte à l'effet de pourvoir d'une façon plus efficace au gouvernement de la province de Québec dans l'Amérique du Nord''<ref name=":2">{{Lien web|langue=fr|titre=Acte de Québec (1774)|url=http://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/acte-de-quebec-(1774).html|site=Assemblée nationale du Québec|date=|consulté le=11 août 2019}}.</ref> ; |

|||

* ''Loi relative aux dispositions plus efficaces pour le gouvernement de la province de Québec en Amérique du Nord<ref name="RTremblay">[[Rodrigue Tremblay]], ''La régression tranquille du Québec'', Fides, 2018, p. 128.</ref>''. |

|||

== Contexte |

== Contexte == |

||

Le gouverneur [[James Murray (gouverneur)|James Murray]] a rapidement adapté son administration à la réalité canadienne plutôt que d'imposer rigoureusement les lois britanniques à une population largement catholique. Le gouverneur permet ainsi à quelques catholiques d'occuper certaines fonctions, hormis le serment du Test<ref name=":0">{{Lien web |titre=American Revolutions: A Continental History, 1750-1804 |url=http://dx.doi.org/10.1163/2468-1733_shafr_sim020120043 |site=The SHAFR Guide Online |consulté le=2020-11-08}}</ref>. En 1766, Murray est rappelé à la suite de protestations de marchands britanniques installés au Canada. [[Guy Carleton]] le remplace en septembre à titre de lieutenant-gouverneur. Il est officiellement nommé gouverneur le 31 octobre 1768. Cette année-là, il faisait la promotion de : <blockquote>« L'élévation au rang de conseillers de trois ou quatre Canadiens en vue, dont les fonctions consisteraient à peu près à l'honneur de porter ce titre, bien que dans certaines occasions ils pourraient se rendre utiles. [...] En outre, les gentilshommes auraient raison d'espérer que leurs enfants, sans avoir reçu leur éducation en France et sans faire partie du service français, n'en pourraient pas moins supporter leurs familles en servant le roi leur maître, et en exerçant des charges qui les empêcheraient de descendre au niveau du bas peuple par suite des divisions et des subdivisions des terres à chaque génération<ref>Cité dans Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 87.</ref>. »</blockquote>[[Fichier:Guy Carleton.jpg|vignette|Guy Carleton a participé à l'élaboration de l'Acte de Québec.]]L'appui des seigneurs lui apparaît essentiel dans la consolidation de l'autorité britannique dans la colonie récemment conquise. Carleton remarque que comme les seigneurs, d'anciens militaires inactifs depuis près de 10 ans, « ne sont liés par aucune charge de confiance ou qui leur rapporte des profits, nous nous abuserions en supposant qu'ils se dévoueraient à la défense d'une nation qui les a dépouillés de leurs honneurs, de leurs privilèges, de leurs revenus et de leurs lois<ref>Cité dans Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête'', ''1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 88.</ref> ». |

|||

L'affaire [[Campbell v Hall]] <ref>(1774) 1 Cowp 204, 98 ER 1045</ref> tranchée 1774 par Lord Mansfield a remis en cause l'évincement du droit français dans la province de Québec. |

|||

En 1770, le gouvernement de Lord [[Frederick North]] décide de doter la Province de Québec d'une constitution mieux adaptée à la réalité canadienne qui permettrait d'obtenir l'attachement de ses nouveaux sujets. Rapidement, l'utilisation des lois et des coutumes françaises est envisagée. Les Anglais tergiversent par contre sur la question d’y établir ou non une législature. |

|||

Le gouverneur Murray avait permis d'adapter l'Empire britannique à la culture canadienne, plutôt que d'imposer ses traditions aux habitants. Fléchissant les instructions reçues, Murray permit aux catholiques d'exercer comme juré, et d'être avocat<ref name=":0" />. En 1766, Murray est rappelé à la suite de vives protestations des Britanniques installés au Canada. |

|||

Cette année-là, le gouverneur Carleton se rend à Londres pour participer à l'élaboration d'une nouvelle constitution pour la Province de Québec. Il en confie la gestion à son secrétaire Hector Theophilus Cramahé. Charles-Louis de Lanaudière, qui accompagne Carleton, écrit à son père dès son arrivée en sol anglais: « Tout ce que je peux vous dire [c'est] qu'on est bien intentionné pour les Canadiens<ref>Cité dans Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 95.</ref> ». Entre-temps, peu après le départ de Carleton, une pétition pour le rétablissement des lois et des coutumes françaises et l'abolition du [[serment du Test]] est rédigée par une cinquantaine de francophones. |

|||

L'auteur principal est [[Alexander Wedderburn (1er comte de Rosslyn)|Alexander Wedderburn]], solliciteur général pour l’Angleterre et le pays de Galles. En 1774, celui-ci commence à rédiger un projet de loi afin de remplacer la ''[[Proclamation royale de 1763|Proclamation royale]]''<ref name=":1">{{Lien web |titre=Acte de Québec (1774)|url=https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/acte-de-quebec#LActedeQubecetlestreizecoloniesamricaines |site=thecanadianencyclopedia.ca |consulté le=2020-11-08}}</ref>. |

|||

Le 30 octobre 1773, un comité est formé par quelques Britanniques. Présidé par John McCord, ils veulent élaborer une pétition réclamant une chambre d'assemblée pour la colonie. Ils traduisent ensuite celle-ci en français et invitent les principaux habitants français à venir les rencontrer<ref>Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête'', ''1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 89.</ref>. <blockquote>« Nous composons le comité des habitants anglais dont les idées à ce sujet sont très modérées. Ils désirent une Assemblée, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen sûr de concilier les nouveaux sujets avec le gouvernement britannique, de favoriser le développement de la colonie et de garantir aux habitants la paisible possession de leurs droits et de leurs propriétés<ref>Cité dans Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées'' ''au Québec, 1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 24.</ref>. » </blockquote>Encore en décembre 1773 et en janvier 1774, une centaine de personnes signent une pétition. Cette fois, 7 ou 8 noms de Canadiens, dont celui de [[Pierre du Calvet]], y figurent. Les pétitionnaires rappellent que dans la Proclamation royale, on précisait que les assemblées seraient convoquées « lorsque les circonstances le permettront<ref>Cité dans Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896, volume 1'', Montréal, Fides, 2000, p. 24.</ref> ». Ils affirment que le temps est désormais propice. |

|||

Pour soutenir le zèle du Canada pour le gouvernement britannique, [[Guy Carleton|Carleton]] prend parti pour la restauration du droit civil français et soutient l'Église catholique. En juin 1774, le Parlement approuve les propositions de Carleton en adoptant l'Acte de Québec<ref name=":0">{{Lien web |titre=American Revolutions: A Continental History, 1750-1804 |url=http://dx.doi.org/10.1163/2468-1733_shafr_sim020120043 |site=The SHAFR Guide Online |consulté le=2020-11-08}}</ref>. |

|||

== L'ébauche du projet de loi == |

|||

== Contenu == |

|||

[[Alexander Wedderburn (1er comte de Rosslyn)|Alexander Wedderburn]], solliciteur général, et [[Edward Thurlow (1er baron Thurlow)|Edward Thurlow]], procureur général, remettent des rapports à lord North. En février 1774, Wedderburn commence à rédiger les premières ébauches d'un projet de loi qui viendra remplacer la [[Proclamation royale de 1763|Proclamation royale]]<ref name=":1">{{Lien web |titre=Acte de Québec (1774)|url=https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/acte-de-quebec#LActedeQubecetlestreizecoloniesamricaines |site=thecanadianencyclopedia.ca }}</ref>. |

|||

Le projet de loi est étudié à la Chambre des Communes et à la Chambre des Lords en mai et juin 1774. Si certains déplorent l'absence de l'''habeas corpus'' ou le rétablissement des lois françaises, c'est la question de la religion catholique qui monopolise les débats. |

|||

Les 2 et 3 juin, les députés sont réunis en comité législatif et reçoivent entre autres le gouverneur Carleton, [[Francis Maseres]], procureur général de la Province de Québec de 1766 à 1769, William Hey, juge en chef de la Province de Québec de 1766 à 1776, [[Michel Chartier de Lotbinière]], qui s'octroie le titre de porte-parole des seigneurs canadiens, et James Marriott, avocat général du roi. |

|||

Pour Carleton, les assemblées législatives risquent surtout de « rendre le peuple réfractaire et insolent<ref>Cité dans Christian Blais, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, ''Québec, quatre siècles d'une capitale'', Québec, Les publications du Québec, 2008, p. 171.</ref> ». Dans cette optique, il « demande humblement à la grande sagesse des Conseils de Sa Majesté de décider jusqu'à quel point l'esprit d'indépendance de la démocratie est compatible avec un gouvernement subordonné à la monarchie britannique et si les notions irrésistibles d'une telle institution doivent être développées dans les circonstances actuelles au sein d'une population si récemment conquise<ref>Cité dans Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées au Québec'', ''1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 23.</ref> ». |

|||

Masères soutient au contraire que les Canadiens voudront bientôt cette institution. [[Michel Chartier de Lotbinière|Chartier de Lotbinière]] se range aussi à cet avis. Prenant position contre Carleton à la moindre occasion, il s'oppose à sa vision des faits et réclame plutôt une Chambre d'assemblée<ref>Cité dans Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 93.</ref>. Enfin, Hey ne croit pas que les Canadiens souhaitent des éléments tels que le jugement par jury et une assemblée. Il mise plutôt sur une conciliation des lois civiles françaises et anglaises. Il note au passage que les Canadiens sont « en général un peuple très empressé et obéissant », mais en même temps « un peuple très ignorant - un peuple qui avait de forts préjugés<ref name="ref_auto_2">Cité dans « Acte de Québec (1774) », ''Encyclopédie du parlementarisme québécois'', Assemblée nationale du Québec, <nowiki>https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/acte-de-quebec-(1774).html</nowiki>.</ref> ». |

|||

L’affaire [[Campbell v Hall]]<ref>(1774) 1 Cowp 204, 98 ER 1045</ref>, tranchée en 1774 par [[William Murray|Lord Mansfield]] ''(lord chief justice''), remet en cause l'évincement du droit français dans la Province de Québec. Lord Hillsborough, ancien secrétaire d'État aux colonies, et Lord Dartmouth, le secrétaire d'État aux colonies, influencent aussi le projet de loi en cours d'élaboration. |

|||

== Le contenu de l'Acte de Québec == |

|||

[[Image:The British colonies in North America.jpg|thumb|300px|Carte des colonies britanniques nord-américaines publiée en Angleterre en 1777. En vert (sauf Terre-Neuve et les trois zones au sud), ce qui constitue la ''Province of Quebec'' à partir de 1774.]] |

[[Image:The British colonies in North America.jpg|thumb|300px|Carte des colonies britanniques nord-américaines publiée en Angleterre en 1777. En vert (sauf Terre-Neuve et les trois zones au sud), ce qui constitue la ''Province of Quebec'' à partir de 1774.]] |

||

Première constitution de la Province de Québec adoptée par le Parlement, [[George III]] sanctionne l'Acte de Québec le 22 juin 1774. La loi s'intitule ''An Act for making more effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America''<ref>François-Joseph Cugnet, secrétaire français du gouverneur et traducteur officiel, avait traduit par « Acte qui règle plus solidement le Gouvernement de la province de Québec en l'Amérique septentrionale ». « Acte de Québec (1774) », ''Encyclopédie du parlementarisme québécois'', Assemblée nationale du Québec, <nowiki>https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/acte-de-quebec-(1774).html</nowiki>. L'Acte de Québec révoque en outre les ordonnances du gouverneur et du Conseil de Québec depuis 1764, tandis qu’il suspend le système judiciaire afin de le réformer.</ref>. |

|||

La loi comporte essentiellement les éléments suivants : |

|||

* '''Élargissement des limites du territoire :''' La loi agrandit les frontières de la [[Province de Québec (1763-1791)|province de Québec]], qui comprend désormais, outre la vallée du [[fleuve Saint-Laurent]], tout le territoire allant de [[Terre-Neuve]] aux [[Grands Lacs (Amérique du Nord)|Grands Lacs]], le pourtour de ceux-ci ainsi que la [[vallée de l'Ohio]] (partie nord de la réserve indienne). La loi accorde par ailleurs un plus large territoire aux [[Amérindiens]] afin de prévenir une nouvelle rébellion de leur part (voir [[Rébellion de Pontiac]]). |

|||

* '''Rétablissement du droit civil français et maintien du droit pénal et public anglais :''' Après la [[Conquête de 1759-1760|conquête britannique]] du territoire ayant pris corps en 1763 et l'instauration du droit britannique qui s'est ensuivi, l'Acte de Québec ramène l'usage en [[droit privé]] du [[Droits de tradition civiliste|droit romano-civiliste]] français, mais conserve en [[droit public]] la [[common law]], y compris le [[droit pénal]] anglais, moins sévère. Elle restaure les droits des propriétaires des [[Régime seigneurial de la Nouvelle-France|seigneuries]] et remplace le [[serment du test]] par un serment au roi, ce qui permet aux catholiques de devenir conseillers législatifs et juges. |

|||

* '''Reconnaissance du français''' comme langue de culte ainsi que dans les cours de justice et les affaires civiles. |

|||

* '''Organisation du pouvoir :''' Le gouverneur garde ses pouvoirs discrétionnaires et est assisté par un [[Conseil législatif du Bas-Canada|conseil législatif]] composé de 17 à 23 membres. La loi n'accorde pas l'[[Chambre d'assemblée du Bas-Canada|assemblée législative]] que demandaient les marchands anglais, l'Angleterre craignant la répétition des troubles observés dans les [[Treize colonies]]. Toutes les décisions prises par le conseil doivent être soumises à l'approbation royale<ref>J. Lacoursière, J. Provencher et D. Vaugeois, ''Canada-Québec, Synthèse historique, édition du renouveau pédagogique'', Montréal, 1976, {{p.|222}}.</ref>. Par la nomination politique des juges, le gouverneur et son exécutif garde la mainmise sur l'administration de la justice. |

|||

L'Acte de Québec entre ensuite en vigueur le 1<sup>er</sup> mai 1775. Les Canadiens sont rapidement informés de son contenu. L'imprimeur William Brown fait paraître l'Acte de Québec en français et en anglais dans une brochure et le texte est reproduit dans la ''[[Gazette de Québec]]'' dès le 8 décembre 1774<ref>La bibliothèque de l'Université de Montréal conserve un exemplaire de Anno regni Georgii III regis Magnæ Britanniæ, Franciæ et Hiberniæ decimo quarto: au Parlement commencé et tenu à Westminster le dixième jour de mai, l'an de notre Seigneur 1768 et dans la huitième année du règne de notre Souverain Seigneur George Trois par la grace de Dieu, Roi de la Grande Bretagne, de France et d'Irlande, défenseur de la foi, &c. : et depuis ce tems continué par plusieurs prorogations jusqu'au treizième jour de janvier 1774, étant la septième session du treizième Parlement de la Grande Bretagne.</ref>. |

|||

Cette loi se révéla globalement efficace et récompensa les deux groupes qui avaient permis aux [[Britanniques]] (en collaborant avec ces derniers) de contrôler la population, soit le clergé et les seigneurs, afin qu'ils incitent les [[Canadien-français|Canadiens]] à soutenir le gouvernement de Londres contre les colons des Treize colonies. |

|||

== |

=== Un territoire élargi === |

||

L'Acte de Québec agrandit énormément les frontières de la [[Province de Québec (1763-1791)|Province de Québec]], qui comprend désormais, outre la vallée laurentienne, tout le territoire situé au sud de celui appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson, c'est-à-dire le [[Labrador]], l'[[île d'Anticosti]] et les [[îles de la Madeleine]], jusqu'aux [[Grands Lacs (Amérique du Nord)|Grands Lacs]], incluant leur pourtour. Les frontières sont aussi étendues pour inclure le confluent de [[vallée de l'Ohio|l’Ohio]] et du [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]]. À l'ouest, la frontière suit une ligne franc nord jusqu'à la [[Terre de Rupert]]. Le nord-ouest du « Territoire des Indiens », issu de la Proclamation royale, revient donc dans la juridiction de la Province de Québec<ref>« Acte de Québec (1774) », ''Encyclopédie du parlementarisme québécois'', Assemblée nationale du Québec, <nowiki>https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/acte-de-quebec-(1774).html</nowiki>. Dans la commission de Carleton, elle s'étend jusqu'au Mississippi.</ref>. |

|||

Cette loi a été promulguée par le parlement britannique désireux d'éviter que le mouvement d'agitation en cours dans les [[Treize Colonies]] ne se répandît chez les [[Canadiens (peuple)|Canadiens]] de la [[Province de Québec (1763-1791)|Province de Québec]] (l'ancien [[Canada (Nouvelle-France)|Canada]] de la [[Nouvelle-France]]), constitués par une population à majorité [[Canadien-français|francophone]] et catholique. |

|||

=== Les lois civiles françaises sont rétablies et les lois criminelles anglaises, maintenues === |

|||

C'est ainsi que, pour s'allier la population canadienne française (qu'on appelait simplement « canadienne » à l'époque), le gouvernement britannique a adopté une loi « qui renversait la politique d'assimilation dont [il] avait envisagé la mise en application avec la proclamation royale du {{date-|14 juillet 1763}} »<ref name="RTremblay"/>. Pour plusieurs auteurs, cette loi devient ainsi un des « nombreux textes juridiques » qui « sont venus confirmer haut et fort le caractère distinct du Québec »<ref name="RTremblay"/>. |

|||

L'Acte de Québec confirme l'usage des lois civiles françaises. Depuis l'entrée en vigueur de la Proclamation royale en 1763, on se demandait si cela avait impliqué qu'elles avaient été supprimées et remplacées par la [[common law]]. Outre les ordres religieux et les communautés, tous les sujets - nouveaux comme anciens : « pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s'y rattachent et de tous leurs autres droits civils »<ref name="ref_auto_2" />. Les lois criminelles anglaises sont quant à elles maintenues. |

|||

Il n'est pas explicitement question du régime seigneurial dans l'Acte de Québec. Or, l'usage des « lois du Canada » vient le cautionner indirectement. Quant au franc et commun soccage<ref>Il s'agit d'un mode de concession répandu en Angleterre où les terres sont détenues en pleine propriété, affranchie des obligations et des redevances. Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 117.</ref>, l'Acte de Québec ne fait que protéger les terres qui avaient été concédées ainsi depuis la cession<ref name="ref_auto_1">« Acte de Québec (1774) », ''Encyclopédie du parlementarisme québécois'', Assemblée nationale du Québec, <nowiki>https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/acte-de-quebec-(1774).html</nowiki>.</ref>. |

|||

=== La religion === |

|||

L'Église catholique, qui demeure soumise à « la suprématie du roi<ref>Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées au Québec'', ''1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 25.</ref> », voit la liberté de culte reconnu et le droit de percevoir la dîme<ref>La dîme avait été perçue quand même pendant 10 ans, soit depuis 1764.</ref>. Le [[serment du test]] est remplacé par un serment d'allégeance<ref>Ce serment est reproduit dans Adam Shortt et Arthur G. Doughty (dir.). ''Documents relatifs à l'histoire constitutionnelle du Canada, 1759-1791'', Ottawa, imprimé par T. Mulvey, 1921, vol. 1, p. 555. Dans les instructions au gouverneur Carleton, le 3 janvier 1775, il est spécifié que les protestants devront continuer de prêter le serment du Test.</ref>, ce qui permet aux catholiques de devenir conseillers législatifs ou juges ou d'occuper un poste dans l'administration sans avoir à abjurer. Des mesures sont également annoncées pour « l'encouragement de la religion protestante<ref name="ref_auto_1" /> ». |

|||

=== Le Conseil législatif === |

|||

Se rendant à l'opinion du gouverneur Carleton, l'Acte de Québec n'octroie pas d’[[Chambre d'assemblée du Bas-Canada|assemblée législative]], réclamée par les marchands britanniques, à la colonie. Le gouverneur conserve ses pouvoirs discrétionnaires. S'il doit s'absenter de la colonie ou s'il décède, le gouverneur sera remplacé par le lieutenant-gouverneur. Le gouverneur et son exécutif gardent également la mainmise sur l'administration et les institutions judiciaires par la voie des nominations. |

|||

Le grand changement de l'Acte de Québec est l'institution d'un pouvoir législatif. Un conseil législatif comprenant de 17 à 23 notables devra être formé sur recommandation du gouverneur. Les conseillers législatifs rendront dorénavant des ordonnances « pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement<ref name="ref_auto_1" /> » avec l'approbation du gouverneur. Le Conseil législatif n'a toutefois pas le pouvoir d'imposer des taxes ou des impôts. Il peut cependant prélever certaines sommes pour l'entretien des routes ou « d'autres fins d'utilité locale<ref name="ref_auto_1" /> ». |

|||

Toutes les décisions prises par le Conseil législatif devront par ailleurs être soumises à l’approbation royale<ref>J. Lacoursière, J. Provencher et D. Vaugeois, ''Canada-Québec, Synthèse historique, édition du renouveau pédagogique'', Montréal, 1976, {{p.|222}}.</ref>. Le Parlement londonien peut, « par décret de Sa Majesté en son conseil<ref name="ref_auto_1" /> », désapprouver toute ordonnance. |

|||

Dans les instructions à Carleton, le 3 janvier 1775<ref name="ref_auto_1" />, la constitution du Conseil législatif est précisée : <blockquote>Vous […] devez rassembler à Québec (que nous désignons par les présentes pour être le lieu de votre résidence habituelle et le siège principal du gouvernement) les personnes suivantes que nous constituons et nommons par les présentes, de l’avis de notre Conseil privé, pour composer notre Conseil en ce qui regarde les affaires de notredite province de Québec et des territoires y annexés savoir : Hector Theophilus Cramahé, Esq., notre lieutenant-gouverneur de notredite province ou notre lieutenant-gouverneur en exercice de notredite province; notre juge en chef en exercice de notredite province; [[Hugh Finlay]], [[Thomas Dunn]], [[James Cuthbert (père)|James Cuthbert]], Colin Drummond, Francis Les Vesque, Edward Harrison, John Collins, [[Adam Mabane]], – De Léry, – St-Ours, – Pycody de Contrecœur, notre secrétaire en exercice de la dite province, [[George Allsopp]], – De La Naudière, La Corne St-Luc, Alexandre Johnstone, Conrad Cugy, – Bellestre, – Rigauville et John Fraser, Esq. Toutes et chacune de ces personnes rempliront la charge de conseiller ou leurs charges de conseillers pour notredite province de Québec durant bon plaisir et le temps qu’elle résidera ou qu’elles résideront dans notredite province, et pas autrement<ref>Cité dans Christian Blais, ''Aux origines du parlementarisme,'' thèse de doctorat, Université Laval, 2019, p. 140. Le 7 avril 1775, George Pownall remplace George Alsopp. Christine Veilleux, « sir George Pownall », ''Dictionnaire biographique du Canada'', <nowiki>http://www.biographi.ca/fr/bio/pownall_george_6F.html</nowiki>.</ref>.</blockquote>Sur un conseil de 22 personnes, 7 sont des nobles canadiens, dont 6 sont aussi [[Ordre royal et militaire de Saint-Louis|croix de Saint-Louis]]. Ce sont Charles-François de Lanaudière, [[Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry (1721-1797)|Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry]], Pierre-Roch de Saint-Ours Deschaillons, Claude-Pierre Pécaudy de Contrecœur, [[Luc de la Corne|Luc de La Corne Saint-Luc]], François-Marie Picoté de Belestre et Jean-Baptiste Des Bergères de Rigauville<ref>Ce dernier est le seul à ne pas détenir la croix de Saint-Louis. Les récipiendaires de cette récompense militaire ont prêté serment au roi de France. Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 90.</ref>. |

|||

Le Conseil législatif siège pour la première et seule fois le 17 août 1775 comme le rapporte la ''[[Gazette de Québec]]'': « les membres de l'Honorable Conseil législatif de cette province s'assemblèrent au château St. Louis dans cette ville [...] les Messieurs suivants prêtèrent serment, et prirent leurs places<ref>Cité dans Sophie Imbeault, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004, p. 90.</ref>. » Les séances sont ensuite suspendues en raison des perturbations causées par l'[[Invasion du Québec|invasion américaine]]. Elles reprennent en 1777 et se tiendront désormais dans l'ancien palais épiscopal à Québec, situé dans la côte de la Montagne<ref>L'évêque loue les locaux à l'administration britannique. Christian Blais, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, ''Québec, quatre siècles d'une capitale'', Québec, Les publications du Québec, 2008, p. 176.</ref>. |

|||

== Réactions == |

== Réactions == |

||

=== |

=== Les réactions des anciens et nouveaux sujets dans la Province de Québec === |

||

Les marchands britanniques installés dans la Province de Québec ne cachent pas leur déception à l'égard de l'Acte de Québec, surtout face à l'absence d'une Chambre d'assemblée, du procès avec jury et de l'''habeas corpus''. Dès le 12 novembre 1774, une pétition est acheminée à la Chambre des Communes et à la Chambre des Lords pour en demander son rappel. |

|||

Les réactions initiales sont plutôt favorables dans la population canadienne, particulièrement l'élite seigneuriale<ref name=":2" />. Les marchands britanniques, par contre, demandent son abrogation immédiate<ref name=":2" />. |

|||

L'Acte est par contre accueilli favorablement par la majorité des Canadiens. Pour Carleton, « les sujets canadiens de Sa Majesté sont profondément touchés de la grande bonté que le roi leur a témoignée à l'occasion du dernier acte voté pour réglementer le gouvernement de la province<ref name="ref_auto_1" /> ». Lacorne Saint-Luc, nommé conseiller législatif, le confirme. Pour lui, il s'agit d'une « Chartre précieuse qui assurera la jouissance des Privilèges et de la Religion du peuple de cette province<ref name="ref_auto_1" /> ». |

|||

=== Réactions dans les Treize colonies === |

|||

Par ailleurs, la loi accentua le mécontentement et l'indignation dans les Treize colonies et fut donc une cause indirecte de la [[révolution américaine]]. Les colons considérèrent en effet cette loi comme un des « [[Actes intolérables]] ». Le New York Journal promeut que l'Ouest devait être colonisé par des Protestants, et non laissé à des Canadiens-français, que l'on dit esclaves d'une religion superstitieuse et idolâtre. |

|||

{{Citation bloc|Le ''New York Journal'' s’exclame que « les sauvages des bois n’ont jamais été expulsés pour faire de la place dans cette région, la meilleure du continent, aux idolâtres et aux esclaves ». D’autres craignent aussi que l’''Acte'' soit « un concept et un système prémédités, conçus et exécutés par le ministère britannique afin d’introduire un gouvernement arbitraire dans les dominions américains de Sa Majesté »<ref name=":1" />.}} |

|||

Lord Dartmouth, secrétaire d’État aux colonies, et les lords du commerce proposent ensuite des instructions au gouverneur. Le 28 décembre 1774, le gouvernement adopte un décret précisant les instructions royales de Carleton<ref>Le Parlement adopte peu de temps après l'Acte du revenu de Québec qui établit « un fonds pour pourvoir aux dépenses de l'administration de la justice et au soutien du gouvernement civil dans la province de Québec ». Pour plus de détails sur cette question, voir « Acte de Québec (1774) », ''Encyclopédie du parlementarisme québécois'', Assemblée nationale du Québec, <nowiki>https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/acte-de-quebec-(1774).html</nowiki>.</ref>. |

|||

Plusieurs colons aspiraient à populer l'Ouest d'esclaves d'origine africaine. Certains colons déplorent que le roi soit devenu papiste<ref name=":0" />. |

|||

=== |

=== Les réactions en Angleterre === |

||

En général, les Anglais voient d’un très mauvais œil la légalisation de la religion catholique au sein de l’Empire. Plusieurs se questionnent sur les motifs ayant conduit à une telle décision<ref>{{Ouvrage|langue=fr|prénom1=Lionel|nom1=Groulx|titre=Notre maître le passé|passage=p.67|éditeur=Éditions 10–10|année=1977|isbn=|lire en ligne=}}. </ref>. Le ''[[London Evening Post]]'', de Londres, avance le {{date-|28 juin 1774}}: <blockquote>Le ministère a pensé qu'il était de bonne politique d'implanter de force les principes serviles du papisme et de l'arbitraire sur un immense espace des possessions anglaises en Amériques, en guise de frein pour réprimer le libre esprit et les agitations constitutionnelles de toutes nos autres colonies en cette contrée<ref>Cité dans Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées'' ''au Québec, 1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 88.</ref>.</blockquote> |

|||

=== Les adresses du Congrès === |

|||

L'Acte de Québec attise le mécontentement dans les Treize Colonies. Les colons considèrent cette loi comme « infâme » ou même « intolérable<ref>Cité dans Christian Blais, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, ''Québec, quatre siècles d'une capitale'', Québec, Les publications du Québec, 2008, p. 177.</ref> ». Ils dénoncent le pouvoir arbitraire du Parlement londonien et le juge trop tolérant à l'égard de la religion catholique. Le ''New York Journal'' soutient que l'Ouest devrait être colonisé par des protestants, et non laissé à des Canadiens considérés comme esclaves d'une religion superstitieuse et idolâtre<ref name=":1" />. Ces arguments sont repris dans ''Adresse du Congrès au peuple de Grande-Bretagne'' le 21 octobre 1774. Certains colons déplorent que le roi soit devenu papiste<ref name=":0" />. La loi compte parmi les causes indirectes de la [[révolution américaine]], en plus des impopulaires [[Sugar Act]] et [[Stamp Act]]. |

|||

Au sud, les Anglo-Américains commencent à faire parvenir des messages à leurs voisins du nord. Le 26 octobre 1774, le Congrès continental réuni à [[Philadelphie]] demande, dans ''Lettre adressée aux habitants de la Province de Québec'', aux Canadiens d'élire des députés afin de former un Congrès provincial et d'en dêpêcher certains au Congrès général de Philadelphie qui se tiendra le 10 mai 1775. leur procès avec jury, ''[[habeas corpus]]'', liberté de presse, une Chambre d'assemblée droits<ref>Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896,'' volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 28.</ref>. |

|||

Toutefois, plusieurs juristes sont conscients que le Canada constitue une colonie préexistante peuplée principalement de Français, et qu'il y aurait lieu pour la poignée d'Anglais présents dans la ''[[Province de Québec (1763-1791)|Province of Quebec]]'' d'adopter le droit de cette majorité. Les marchands anglais étaient totalement opposés à cette vision des choses. Ceux-ci militaient même pour l'établissement d'une assemblée législative pouvant servir à promouvoir leurs intérêts. Quant au gouverneur, [[Guy Carleton]], il privilégiait la formule d'un conseil législatif élargi où pourrait siéger quelques Canadiens [français]<ref>J. Lacoursière, J. Provencher et D. Vaugeois, ''Canada-Québec, Synthèse historique, édition du renouveau pédagogique'', Montréal, {{p.|218}}.</ref>. Lorsque la nouvelle constitution est adoptée, plusieurs Anglais de la province sont étonnés de s'être fait refuser une assemblée législative et de se faire imposer le droit privé français. |

|||

Les congrès du Connecticut et du Massachusetts prennent l'initiative d'envoyer des troupes pour envahir la colonie. Le 10 mai 1775, [[Benedict Arnold]], [[Richard Montgomery]] et Ethan Allen s'emparent du [[fort Ticonderoga]] (anciennement Carillon). Le 22 mai, M<sup>gr</sup> Briand publie un mandement dans lequel il sermonne les Canadiens : <blockquote> |

|||

Cependant, ceux qui désirent conserver les treize colonies y voient l'occasion d'utiliser le Québec comme frein aux demandes américaines en fomentant les querelles entre eux : |

|||

Les faveurs récentes dont il [George III] vient de nous combler, en nous rendant l'usage de nos lois, le libre exercice de notre religion, et en nous faisant participer à tous les privilèges et avantages des sujets britanniques, suffiraient sans doute pour exciter votre reconnaissance et votre zèle à soutenir les intérêts de la couronne de la Grande-Bretagne. |

|||

[...] Vos serments, votre religion, vous imposent une obligation indispensable de défendre de tout votre pouvoir votre patrie et votre roi. Fermez donc, Chers Canadiens, les oreilles, et n'écoutez pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheureux, et à étouffer dans vos cœurs les sentiments de soumission à vos légitimes supérieurs, que l'éducation et la religion y avaient gravés<ref>Laurent Veyssière, « Le Canada sous régime britannique, 1763-1775. Adhésion, neutralité, résignation », dans Laurent Veyssière, Philippe Joutard et Didier Poton, dir., ''Vers un nouveau monde atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783,'' Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 91; Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées au Québec'', ''1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 29.</ref>. </blockquote> |

|||

;Extrait du ''[[London Evening Post]]'', de Londres, {{date-|28 juin 1774}} |

|||

[[Fichier:Dickinson - Lettre adressée aux habitants de la province de Québec, ci-devant le Canada, 1874.djvu|vignette|Le Congrès envoie plusieurs messages aux Canadiens.]] |

|||

{{Citation bloc|Le ministère a pensé qu'il était de bonne politique d'implanter de force les principes serviles du papisme et de l'arbitraire sur un immense espace des possessions anglaises en Amériques, en guise de frein pour réprimer le libre esprit et les agitations constitutionnelles de toutes nos autres colonies en cette contrée<ref>Cité dans : Lionel-Groulx, ''Notre maître le passé'', Éditions 10-10, 1977, p. 65.</ref>.}} |

|||

[[Fleury Mesplet]] imprime pour le Congrès ''Lettre adressée aux Habitants Opprimés de la Province de Québec'' (29 mai 1775) qui fait miroiter une possible intervention de la France aux côtés des Américains, tout en faisant la promotion d'une chambre d'assemblée et en dénonçant une administration jugée tyrannique de la province<ref>Laurent Veyssière, « Le Canada sous régime britannique, 1763-1775. Adhésion, neutralité, résignation », dans Laurent Veyssière, Philippe Joutard et Didier Poton, dir., ''Vers un nouveau monde atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783,'' Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 90.</ref>. |

|||

== L'invasion américaine == |

|||

;Extrait du ''The Gazettier and New Daily Advertiser'', de Londres, {{date-|29 juin 1774}} |

|||

Après ces quelques adresses qui ont peu d'effets, le Congrès choisit d'envahir le Canada. En septembre, l'invasion de la province débute. Le fort Saint-Jean capitule le 3 novembre puis c'est au tour de Montréal le 12 novembre. Benedict Arnold se dirige alors vers Québec avec ses 1200 hommes, où ils arrivent le 14 novembre<ref>Christian Blais, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, ''Québec, quatre siècles d'une capitale'', Québec, Les publications du Québec, 2008, p. 179.</ref>. Richard Montgomery le rejoint pour sa part le 3 décembre avec ses 500 hommes. Carleton leur oppose 1100 soldats et 500 miliciens<ref>Laurent Veyssière, « Le Canada sous régime britannique, 1763-1775. Adhésion, neutralité, résignation », dans Laurent Veyssière, Philippe Joutard et Didier Poton, dir., ''Vers un nouveau monde atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783,'' Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 92.</ref>. M<sup>gr</sup> Briand publie un autre mandement le 31 décembre 1775: <blockquote>Ils vous ont en conséquence représenté [l'Acte de Québec] comme un attentat à votre liberté, comme tendant à vous remettre dans l'esclavage, à la merci de vos Seigneurs et de la noblesse; ils vous ont promis l'exemption des rentes seigneuriales, et vous avez aimé cette injustice; et que vous ne paieriez plus de dîmes, et vous n'avez pas eu horreur de cette impie et sacrilège ingratitude envers le Dieu, sans la bénédiction duquel ni vos champs ne seraient fertiles ni vos travaux ne réussiraient<ref>Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées'' ''au Québec, 1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 31.</ref>.</blockquote> |

|||

{{Citation bloc|Mes amis, cette loi ne fut pas rédigée pour rappeler ici le “pretender”, ni pour faire croire aux catholiques qu'ils seront traités par nous selon les principes d'une générosité sans pareil; notre ministère n'a pas songé, non plus, à se débarrasser du Canada; ce sont là des idées qu'il est bien inutile d'entretenir. La vérité c'est que les ministres veulent cajoler Louis XVI (par amour ou par crainte, je vous le laisse à décider) et par ce moyen, posséder en Amérique, entièrement à leur dévotion, un sûr refuge pour leurs soldats, afin de surveiller les agissements des colonistes protestants et de les écorcher s'ils hésitent à plier le cou sous le joug britannique<ref>Cité dans : Lionel-Groulx, ''Notre maître le passé'', Éditions 10-10, 1977, p. 64.</ref>.}} |

|||

[[Fichier:The Death of General Montgomery at Quebec - Christian Wilhelm Ketterlinus, LCCN 2003666949.jpg|vignette|Richard Montgomery est tué à Québec le 31 décembre 1775.]] |

|||

Le même jour, la basse-ville de Québec est finalement attaquée. Montgomery est tué alors qu'Arnold est gravement blessé. Dans les semaines suivantes, le Congrès continue d'envoyer des messages aux Canadiens pour tenter de les rallier à leur cause, dont le 24 janvier 1776 ''(Aux Habitants de la Province du Canada''). Les renforts britanniques n'arriveront seulement qu'en juin 1776, marquant la fin du siège de Québec. |

|||

== Une Chambre d'assemblée est réclamée == |

|||

Les pétitions continuent d'être acheminées, notamment en 1778 et en 1784, comptant cette fois de plus en plus de francophones. Dans celle de 1784, les pétitionnaires écrivent: « Il ne faut pas que les ministres se mettent dans la tête de nous amuser par des palliatifs et des lénitifs. Nous ne serons satisfaits que lorsque le parlement nous aura fait raison en nous faisant part de tous les droits et les privilèges des Anglais<ref>Cité dans Yvan Lamonde, ''Histoire sociale des idées au Québec'', ''1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000, p. 33.</ref> ». Ils souhaitent ainsi la création d'une chambre d'assemblée « indistinctement composée d'anciens et de nouveaux sujets de Sa Majesté, librement élus par les habitants<ref name="ref_auto_1" /> ». |

|||

À partir de 1784, dans le contexte de la publication de ''L'Appel à la justice de l'État'' de Pierre Du Calvet, les comités formés de Canadiens et de Britanniques se multiplient. L'arrivée de loyalistes après la Révolution américaine change aussi la situation coloniale. Le gouvernement de [[William Pitt le Jeune|William Pitt]] le jeune commence à tracer les lignes d'une nouvelle constitution pour la Province de Québec. La loi constitutionnelle de 1774 est finalement modifiée le 10 juin 1791. Elle accorde enfin une assemblée législative à la colonie. |

|||

== Aucune force de loi en droit québécois contemporain == |

== Aucune force de loi en droit québécois contemporain == |

||

L’Acte de Québec a entre autres déjà été plaidé au {{XXIe siècle}} pour défendre l’idée que la protection accordée à la liberté de religion perdurerait de nos jours, soit comme pacte historique, soit comme loi fédérale non abrogée, malgré l'utilisation de la clause nonobstant dans une loi comme la [[Loi sur la laïcité de l'État]]. Cet argument a été rejeté par le juge Marc-André Blanchard dans l’affaire ''Hak'' c. ''Procureur général du Québec'' de 2021<ref>2021 QCCS 1466</ref>. Dans cette décision, le juge indique que cette loi a conservé son statut supralégislatif jusqu'en 1931. |

|||

<blockquote> |

|||

{{citation bloc| |

|||

[517] En l’absence d’une abrogation formelle de l’article |

[517] En l’absence d’une abrogation formelle de l’article V de l’Acte de Québec, quel statut cette disposition impériale possède-‍t-‍elle encore? |

||

[518] Jusqu’en 1931, elle conserve son statut supralégislatif dont bénéficiaient les lois impériales par rapport aux lois coloniales. Durant cette période, on pouvait invoquer l’Acte de Québec, comme toute autre loi impériale, pour invalider des lois fédérales ou provinciales. Selon la « doctrine of repugnancy », la législation adoptée par les parlements coloniaux doit se conformer au droit anglais et une loi coloniale non conforme peut se voir invalidée par les tribunaux. |

[518] Jusqu’en 1931, elle conserve son statut supralégislatif dont bénéficiaient les lois impériales par rapport aux lois coloniales. Durant cette période, on pouvait invoquer l’Acte de Québec, comme toute autre loi impériale, pour invalider des lois fédérales ou provinciales. Selon la « doctrine of repugnancy », la législation adoptée par les parlements coloniaux doit se conformer au droit anglais et une loi coloniale non conforme peut se voir invalidée par les tribunaux. |

||

[522] Les dispositions en vigueur de l’Acte de Québec perdent leur nature supralégislative en 1931 par l’adoption du Statut de Westminster, qui abroge l’applicabilité du Colonial Laws Validity Act et confère aux Parlements fédéral et provinciaux le droit de modifier ou d’abroger les lois impériales existantes ou futures, conformément au partage des compétences. Il s’ensuit que l’article |

[522] Les dispositions en vigueur de l’Acte de Québec perdent leur nature supralégislative en 1931 par l’adoption du Statut de Westminster, qui abroge l’applicabilité du Colonial Laws Validity Act et confère aux Parlements fédéral et provinciaux le droit de modifier ou d’abroger les lois impériales existantes ou futures, conformément au partage des compétences. Il s’ensuit que l’article V de l’Acte de Québec devient modifiable ou abrogeable par une loi fédérale ou provinciale intra vires.</blockquote> |

||

}} |

|||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

{{Références|colonnes=2}} |

{{Références|colonnes=2}} |

||

== |

== Annexes == |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

* « Acte de Québec (1774) », ''Encyclopédie du parlementarisme québécois'', Assemblée nationale du Québec, <nowiki>https://www.assnat.qc.ca/fr/patrimoine/lexique/acte-de-quebec-(1774).html</nowiki>. |

|||

* Anonyme, « L’Acte de Québec de 1774 et la timide dualité linguistique » {{Lire en ligne|lien=http://www.salic-slmc.ca/showpage.asp?file=histoire_ling/amerique_brit/acte_quebec&language=fr&updatemenu=true|consulté le=}}. |

|||

* Blais, Christian, Gilles Gallichan, Frédéric Lemieux et Jocelyn Saint-Pierre, ''Québec, quatre siècles d'une capitale'', Québec, Les publications du Québec, 2008. |

|||

* Acte de Québec 1774 : la version française qui suit est une traduction de François-Joseph Cugnet S.F. (1720-1789), qui fut seigneur, juge, procureur général, grand voyer, traducteur officiel et secrétaire français du gouverneur et du Conseil de Québec {{Lire en ligne|lien=http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/cndconst_ActedeQuebec_1774.htm|consulté le=}}. |

|||

* Blais, Christian, ''Aux sources du parlementarisme dans la Province de Québec, 1764-1791'' (thèse de doctorat), Québec, Université Laval, 2019. |

|||

* Louis Le Jeune, « Acte de Québec », ''Dictionnaire général de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie et des arts, sciences, mœurs, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada'', Ottawa, Université d'Ottawa, 1931, vol. 1, {{p.|16-18}} (domaine public). |

|||

* Browne, G.P., « Guy Carleton », ''Dictionnaire biographique du Canada'', <nowiki>http://www.biographi.ca/fr/bio/carleton_guy_5F.html</nowiki>. |

|||

* {{en}} Hilda Neatby, ''The Quebec Act: Protest and Policy'', Scarborough, Ont. : Prentice-Hall of Canada, 1972, 142 p. |

|||

* {{en}} Cavendish, Henry, ''Debates of the House of Commons in the Year 1774 on the Bill for Making More Effectual Provision for the Government of the Province of Quebec: Drawn Up from the Notes of the Henry Cavendish, Member for Lostwithiel'', Londres, Ridgway, 1839, 303 p. {{Lire en ligne|lien=https://books.google.ca/books?id=iRIWAAAAYAAJ|consulté le=}}. |

|||

* Séraphin Marion, ''L'Acte de Québec, concession magnanime ou intéressée ?'', Montréal : Éditions des dix, 1963, 147 p. |

|||

* {{en}} |

* {{en}} Coupland, Reginald, ''The Quebec Act: A Study in Statesmanship'', Oxford, Clarendon Press, 1925. |

||

* Imbeault, Sophie, ''Les Tarieu de Lanaudière. Une famille noble après la Conquête, 1760-1791'', Québec, Septentrion, 2004. |

|||

* {{en}} Henry Cavendish, ''Debates of the House of Commons in the Year 1774 on the Bill for Making More Effectual Provision for the Government of the Province of Quebec: Drawn Up from the Notes of the Henry Cavendish, Member for Lostwithiel'', Londres : Ridgway, 1839, 303 p. {{Lire en ligne|lien=https://books.google.ca/books?id=iRIWAAAAYAAJ|consulté le=}}. |

|||

* Lamonde, Yvan, ''Histoire sociale des idées au Québec, 1760-1896'', volume 1, Montréal, Fides, 2000. |

|||

*{{Ouvrage|langue=français|auteur1=Michel Morin|titre=LES DÉBATS CONCERNANT LE DROIT FRANÇAIS ET LE DROIT ANGLAIS ANTÉRIEUREMENT À L’ADOPTION DE L’ACTE DE QUÉBEC DE 1774 |éditeur=|date=|isbn=|lire en ligne=https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/Volume_44/44-2-3-Morin.pdf}} |

|||

* Le Jeune, Louis, « Acte de Québec », ''Dictionnaire général de biographie, histoire, littérature, agriculture, commerce, industrie et des arts, sciences, mœurs, coutumes, institutions politiques et religieuses du Canada'', Ottawa, Université d'Ottawa, 1931, vol. 1, {{p.|16-18}} (domaine public). |

|||

* LeRoy Burt, Alfred. ''The Old Province of Quebec'', Toronto, Ryerson Press, 1933, 2 vol. |

|||

* Marion, Séraphin, ''L’Acte de Québec, concession magnanime ou intéressée ?'', Montréal, Éditions des dix, 1963. |

|||

*{{Ouvrage|langue=français|auteur1=Morin, Michel|titre=Les débats concernant le droit français et le droit anglais antérieurement à l’adoption de l’Acte de Québec de 1774 |éditeur=|date=|isbn=|lire en ligne=https://www.usherbrooke.ca/droit/fileadmin/sites/droit/documents/RDUS/Volume_44/44-2-3-Morin.pdf}}. |

|||

*{{en}} Neatby, Hilda, ''The Quebec Act: Protest and Policy'', Scarborough, Ont., Prentice-Hall of Canada, 1972. |

|||

*Tousignant, Pierre. ''La genèse et l'avènement de la Constitution de 1791'', Montréal, Université de Montréal, Thèse de doctorat en histoire, 1971. |

|||

*Veyssière, Laurent, « Le Canada sous régime britannique, 1763-1775. Adhésion, neutralité, résignation », dans Laurent Veyssière, Philippe Joutard et Didier Poton, dir., ''Vers un nouveau monde atlantique. Les traités de Paris, 1763-1783,'' Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016, p. 83-93. |

|||

=== Articles connexes === |

=== Articles connexes === |

||

* [[Acte constitutionnel]] |

|||

* [[Conseil législatif du Bas-Canada|Conseil législatif]] |

|||

* [[Proclamation royale de 1763|Proclamation royale]] |

|||

* [[Guy Carleton]] |

|||

* [[Francis Maseres]] |

|||

* [[Histoire constitutionnelle du Canada]] |

* [[Histoire constitutionnelle du Canada]] |

||

* [[Révolution américaine]] |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

| Ligne 129 : | Ligne 169 : | ||

|après=[[Intolerable Acts]]}} |

|après=[[Intolerable Acts]]}} |

||

{{Succession/Fin}} |

{{Succession/Fin}} |

||

{{Palette|Droit du Québec|Constitution du Canada |

{{Palette|Droit du Québec|Constitution du Canada}} |

||

{{Portail|Québec 1763-91|droit|Empire britannique|années 1770}} |

{{Portail|Québec 1763-91|droit|Empire britannique|années 1770}} |

||

| Ligne 135 : | Ligne 175 : | ||

[[Catégorie:Québec au XVIIIe siècle]] |

[[Catégorie:Québec au XVIIIe siècle]] |

||

[[Catégorie:Histoire du Canada]] |

[[Catégorie:Histoire du Canada]] |

||

[[Catégorie:Québec 1763- |

[[Catégorie:Province de Québec (1763-1791)]] |

||

[[Catégorie:1774 au Canada]] |

[[Catégorie:1774 au Canada]] |

||

[[Catégorie:Loi britannique du XVIIIe siècle]] |

[[Catégorie:Loi britannique du XVIIIe siècle]] |

||

[[Catégorie:Loi du XVIIIe siècle]] |

|||

[[Catégorie:Juin 1774]] |

[[Catégorie:Juin 1774]] |

||

Dernière version du 5 mars 2024 à 18:59

| Titre | (en) An Act for making more effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America |

|---|---|

| Référence | 14 Geo. III chap. 83 |

| Pays | Grande-Bretagne |

| Territoire d'application | Province de Québec |

| Langue(s) officielle(s) | Anglais |

| Type | Loi du Parlement de Grande-Bretagne |

| Branche | Droit constitutionnel |

| Sanction | 22 juin 1774 |

|---|---|

| Version en vigueur | 1774 |

| Abrogation | 1791 |

Lire en ligne

L’Acte de Québec (en anglais : Quebec Act) est la deuxième loi parlementaire constitutive de l’administration britannique au Canada après la Proclamation royale de 1763, qui est révoquée par le fait même, mais la première votée par le Parlement de Londres.

Essentiellement, la loi agrandit le territoire de la Province de Québec, permet l'usage des lois civiles françaises, établit un Conseil législatif, reconnaît le libre exercice de la religion catholique et remplace le serment du Test par un serment au roi. Ayant reçu la sanction royale le , l’Acte de Québec est généralement bien accueillie par les Canadiens, à l'exception de marchands britanniques, déçus de l'absence d'une assemblée législative. Les colonies du sud sont également outrées de constater autant de tolérance envers des papistes. Un mouvement de réformes traverse les années 1780 autour de la question d'une assemblée, que de plus en plus de Canadiens, anglophones comme francophones, réclament.

L'Acte de Québec est finalement abrogé en grande partie puis remplacé par l'Acte constitutionnel en 1791. La partie non abrogée de l'Acte de Québec a conservé une force supralégislative jusqu'en 1931[2].

Contexte[modifier | modifier le code]

Le gouverneur James Murray a rapidement adapté son administration à la réalité canadienne plutôt que d'imposer rigoureusement les lois britanniques à une population largement catholique. Le gouverneur permet ainsi à quelques catholiques d'occuper certaines fonctions, hormis le serment du Test[3]. En 1766, Murray est rappelé à la suite de protestations de marchands britanniques installés au Canada. Guy Carleton le remplace en septembre à titre de lieutenant-gouverneur. Il est officiellement nommé gouverneur le 31 octobre 1768. Cette année-là, il faisait la promotion de :

« L'élévation au rang de conseillers de trois ou quatre Canadiens en vue, dont les fonctions consisteraient à peu près à l'honneur de porter ce titre, bien que dans certaines occasions ils pourraient se rendre utiles. [...] En outre, les gentilshommes auraient raison d'espérer que leurs enfants, sans avoir reçu leur éducation en France et sans faire partie du service français, n'en pourraient pas moins supporter leurs familles en servant le roi leur maître, et en exerçant des charges qui les empêcheraient de descendre au niveau du bas peuple par suite des divisions et des subdivisions des terres à chaque génération[4]. »

L'appui des seigneurs lui apparaît essentiel dans la consolidation de l'autorité britannique dans la colonie récemment conquise. Carleton remarque que comme les seigneurs, d'anciens militaires inactifs depuis près de 10 ans, « ne sont liés par aucune charge de confiance ou qui leur rapporte des profits, nous nous abuserions en supposant qu'ils se dévoueraient à la défense d'une nation qui les a dépouillés de leurs honneurs, de leurs privilèges, de leurs revenus et de leurs lois[5] ».

En 1770, le gouvernement de Lord Frederick North décide de doter la Province de Québec d'une constitution mieux adaptée à la réalité canadienne qui permettrait d'obtenir l'attachement de ses nouveaux sujets. Rapidement, l'utilisation des lois et des coutumes françaises est envisagée. Les Anglais tergiversent par contre sur la question d’y établir ou non une législature.

Cette année-là, le gouverneur Carleton se rend à Londres pour participer à l'élaboration d'une nouvelle constitution pour la Province de Québec. Il en confie la gestion à son secrétaire Hector Theophilus Cramahé. Charles-Louis de Lanaudière, qui accompagne Carleton, écrit à son père dès son arrivée en sol anglais: « Tout ce que je peux vous dire [c'est] qu'on est bien intentionné pour les Canadiens[6] ». Entre-temps, peu après le départ de Carleton, une pétition pour le rétablissement des lois et des coutumes françaises et l'abolition du serment du Test est rédigée par une cinquantaine de francophones.

Le 30 octobre 1773, un comité est formé par quelques Britanniques. Présidé par John McCord, ils veulent élaborer une pétition réclamant une chambre d'assemblée pour la colonie. Ils traduisent ensuite celle-ci en français et invitent les principaux habitants français à venir les rencontrer[7].

« Nous composons le comité des habitants anglais dont les idées à ce sujet sont très modérées. Ils désirent une Assemblée, parce qu'ils savent que c'est le seul moyen sûr de concilier les nouveaux sujets avec le gouvernement britannique, de favoriser le développement de la colonie et de garantir aux habitants la paisible possession de leurs droits et de leurs propriétés[8]. »

Encore en décembre 1773 et en janvier 1774, une centaine de personnes signent une pétition. Cette fois, 7 ou 8 noms de Canadiens, dont celui de Pierre du Calvet, y figurent. Les pétitionnaires rappellent que dans la Proclamation royale, on précisait que les assemblées seraient convoquées « lorsque les circonstances le permettront[9] ». Ils affirment que le temps est désormais propice.

L'ébauche du projet de loi[modifier | modifier le code]

Alexander Wedderburn, solliciteur général, et Edward Thurlow, procureur général, remettent des rapports à lord North. En février 1774, Wedderburn commence à rédiger les premières ébauches d'un projet de loi qui viendra remplacer la Proclamation royale[10].

Le projet de loi est étudié à la Chambre des Communes et à la Chambre des Lords en mai et juin 1774. Si certains déplorent l'absence de l'habeas corpus ou le rétablissement des lois françaises, c'est la question de la religion catholique qui monopolise les débats.

Les 2 et 3 juin, les députés sont réunis en comité législatif et reçoivent entre autres le gouverneur Carleton, Francis Maseres, procureur général de la Province de Québec de 1766 à 1769, William Hey, juge en chef de la Province de Québec de 1766 à 1776, Michel Chartier de Lotbinière, qui s'octroie le titre de porte-parole des seigneurs canadiens, et James Marriott, avocat général du roi.

Pour Carleton, les assemblées législatives risquent surtout de « rendre le peuple réfractaire et insolent[11] ». Dans cette optique, il « demande humblement à la grande sagesse des Conseils de Sa Majesté de décider jusqu'à quel point l'esprit d'indépendance de la démocratie est compatible avec un gouvernement subordonné à la monarchie britannique et si les notions irrésistibles d'une telle institution doivent être développées dans les circonstances actuelles au sein d'une population si récemment conquise[12] ».

Masères soutient au contraire que les Canadiens voudront bientôt cette institution. Chartier de Lotbinière se range aussi à cet avis. Prenant position contre Carleton à la moindre occasion, il s'oppose à sa vision des faits et réclame plutôt une Chambre d'assemblée[13]. Enfin, Hey ne croit pas que les Canadiens souhaitent des éléments tels que le jugement par jury et une assemblée. Il mise plutôt sur une conciliation des lois civiles françaises et anglaises. Il note au passage que les Canadiens sont « en général un peuple très empressé et obéissant », mais en même temps « un peuple très ignorant - un peuple qui avait de forts préjugés[14] ».

L’affaire Campbell v Hall[15], tranchée en 1774 par Lord Mansfield (lord chief justice), remet en cause l'évincement du droit français dans la Province de Québec. Lord Hillsborough, ancien secrétaire d'État aux colonies, et Lord Dartmouth, le secrétaire d'État aux colonies, influencent aussi le projet de loi en cours d'élaboration.

Le contenu de l'Acte de Québec[modifier | modifier le code]

Première constitution de la Province de Québec adoptée par le Parlement, George III sanctionne l'Acte de Québec le 22 juin 1774. La loi s'intitule An Act for making more effectual Provision for the Government of the Province of Quebec in North America[16].

L'Acte de Québec entre ensuite en vigueur le 1er mai 1775. Les Canadiens sont rapidement informés de son contenu. L'imprimeur William Brown fait paraître l'Acte de Québec en français et en anglais dans une brochure et le texte est reproduit dans la Gazette de Québec dès le 8 décembre 1774[17].

Un territoire élargi[modifier | modifier le code]

L'Acte de Québec agrandit énormément les frontières de la Province de Québec, qui comprend désormais, outre la vallée laurentienne, tout le territoire situé au sud de celui appartenant à la Compagnie de la Baie d'Hudson, c'est-à-dire le Labrador, l'île d'Anticosti et les îles de la Madeleine, jusqu'aux Grands Lacs, incluant leur pourtour. Les frontières sont aussi étendues pour inclure le confluent de l’Ohio et du Mississippi. À l'ouest, la frontière suit une ligne franc nord jusqu'à la Terre de Rupert. Le nord-ouest du « Territoire des Indiens », issu de la Proclamation royale, revient donc dans la juridiction de la Province de Québec[18].

Les lois civiles françaises sont rétablies et les lois criminelles anglaises, maintenues[modifier | modifier le code]

L'Acte de Québec confirme l'usage des lois civiles françaises. Depuis l'entrée en vigueur de la Proclamation royale en 1763, on se demandait si cela avait impliqué qu'elles avaient été supprimées et remplacées par la common law. Outre les ordres religieux et les communautés, tous les sujets - nouveaux comme anciens : « pourront conserver la possession et jouir de leurs propriétés et de leurs biens avec les coutumes et usages qui s'y rattachent et de tous leurs autres droits civils »[14]. Les lois criminelles anglaises sont quant à elles maintenues.

Il n'est pas explicitement question du régime seigneurial dans l'Acte de Québec. Or, l'usage des « lois du Canada » vient le cautionner indirectement. Quant au franc et commun soccage[19], l'Acte de Québec ne fait que protéger les terres qui avaient été concédées ainsi depuis la cession[20].

La religion[modifier | modifier le code]

L'Église catholique, qui demeure soumise à « la suprématie du roi[21] », voit la liberté de culte reconnu et le droit de percevoir la dîme[22]. Le serment du test est remplacé par un serment d'allégeance[23], ce qui permet aux catholiques de devenir conseillers législatifs ou juges ou d'occuper un poste dans l'administration sans avoir à abjurer. Des mesures sont également annoncées pour « l'encouragement de la religion protestante[20] ».

Le Conseil législatif[modifier | modifier le code]

Se rendant à l'opinion du gouverneur Carleton, l'Acte de Québec n'octroie pas d’assemblée législative, réclamée par les marchands britanniques, à la colonie. Le gouverneur conserve ses pouvoirs discrétionnaires. S'il doit s'absenter de la colonie ou s'il décède, le gouverneur sera remplacé par le lieutenant-gouverneur. Le gouverneur et son exécutif gardent également la mainmise sur l'administration et les institutions judiciaires par la voie des nominations.

Le grand changement de l'Acte de Québec est l'institution d'un pouvoir législatif. Un conseil législatif comprenant de 17 à 23 notables devra être formé sur recommandation du gouverneur. Les conseillers législatifs rendront dorénavant des ordonnances « pour la paix, le bien-être et le bon gouvernement[20] » avec l'approbation du gouverneur. Le Conseil législatif n'a toutefois pas le pouvoir d'imposer des taxes ou des impôts. Il peut cependant prélever certaines sommes pour l'entretien des routes ou « d'autres fins d'utilité locale[20] ».

Toutes les décisions prises par le Conseil législatif devront par ailleurs être soumises à l’approbation royale[24]. Le Parlement londonien peut, « par décret de Sa Majesté en son conseil[20] », désapprouver toute ordonnance.

Dans les instructions à Carleton, le 3 janvier 1775[20], la constitution du Conseil législatif est précisée :

Vous […] devez rassembler à Québec (que nous désignons par les présentes pour être le lieu de votre résidence habituelle et le siège principal du gouvernement) les personnes suivantes que nous constituons et nommons par les présentes, de l’avis de notre Conseil privé, pour composer notre Conseil en ce qui regarde les affaires de notredite province de Québec et des territoires y annexés savoir : Hector Theophilus Cramahé, Esq., notre lieutenant-gouverneur de notredite province ou notre lieutenant-gouverneur en exercice de notredite province; notre juge en chef en exercice de notredite province; Hugh Finlay, Thomas Dunn, James Cuthbert, Colin Drummond, Francis Les Vesque, Edward Harrison, John Collins, Adam Mabane, – De Léry, – St-Ours, – Pycody de Contrecœur, notre secrétaire en exercice de la dite province, George Allsopp, – De La Naudière, La Corne St-Luc, Alexandre Johnstone, Conrad Cugy, – Bellestre, – Rigauville et John Fraser, Esq. Toutes et chacune de ces personnes rempliront la charge de conseiller ou leurs charges de conseillers pour notredite province de Québec durant bon plaisir et le temps qu’elle résidera ou qu’elles résideront dans notredite province, et pas autrement[25].

Sur un conseil de 22 personnes, 7 sont des nobles canadiens, dont 6 sont aussi croix de Saint-Louis. Ce sont Charles-François de Lanaudière, Gaspard-Joseph Chaussegros de Léry, Pierre-Roch de Saint-Ours Deschaillons, Claude-Pierre Pécaudy de Contrecœur, Luc de La Corne Saint-Luc, François-Marie Picoté de Belestre et Jean-Baptiste Des Bergères de Rigauville[26].

Le Conseil législatif siège pour la première et seule fois le 17 août 1775 comme le rapporte la Gazette de Québec: « les membres de l'Honorable Conseil législatif de cette province s'assemblèrent au château St. Louis dans cette ville [...] les Messieurs suivants prêtèrent serment, et prirent leurs places[27]. » Les séances sont ensuite suspendues en raison des perturbations causées par l'invasion américaine. Elles reprennent en 1777 et se tiendront désormais dans l'ancien palais épiscopal à Québec, situé dans la côte de la Montagne[28].

Réactions[modifier | modifier le code]

Les réactions des anciens et nouveaux sujets dans la Province de Québec[modifier | modifier le code]

Les marchands britanniques installés dans la Province de Québec ne cachent pas leur déception à l'égard de l'Acte de Québec, surtout face à l'absence d'une Chambre d'assemblée, du procès avec jury et de l'habeas corpus. Dès le 12 novembre 1774, une pétition est acheminée à la Chambre des Communes et à la Chambre des Lords pour en demander son rappel.

L'Acte est par contre accueilli favorablement par la majorité des Canadiens. Pour Carleton, « les sujets canadiens de Sa Majesté sont profondément touchés de la grande bonté que le roi leur a témoignée à l'occasion du dernier acte voté pour réglementer le gouvernement de la province[20] ». Lacorne Saint-Luc, nommé conseiller législatif, le confirme. Pour lui, il s'agit d'une « Chartre précieuse qui assurera la jouissance des Privilèges et de la Religion du peuple de cette province[20] ».

Lord Dartmouth, secrétaire d’État aux colonies, et les lords du commerce proposent ensuite des instructions au gouverneur. Le 28 décembre 1774, le gouvernement adopte un décret précisant les instructions royales de Carleton[29].

Les réactions en Angleterre[modifier | modifier le code]

En général, les Anglais voient d’un très mauvais œil la légalisation de la religion catholique au sein de l’Empire. Plusieurs se questionnent sur les motifs ayant conduit à une telle décision[30]. Le London Evening Post, de Londres, avance le :

Le ministère a pensé qu'il était de bonne politique d'implanter de force les principes serviles du papisme et de l'arbitraire sur un immense espace des possessions anglaises en Amériques, en guise de frein pour réprimer le libre esprit et les agitations constitutionnelles de toutes nos autres colonies en cette contrée[31].

Les adresses du Congrès[modifier | modifier le code]

L'Acte de Québec attise le mécontentement dans les Treize Colonies. Les colons considèrent cette loi comme « infâme » ou même « intolérable[32] ». Ils dénoncent le pouvoir arbitraire du Parlement londonien et le juge trop tolérant à l'égard de la religion catholique. Le New York Journal soutient que l'Ouest devrait être colonisé par des protestants, et non laissé à des Canadiens considérés comme esclaves d'une religion superstitieuse et idolâtre[10]. Ces arguments sont repris dans Adresse du Congrès au peuple de Grande-Bretagne le 21 octobre 1774. Certains colons déplorent que le roi soit devenu papiste[3]. La loi compte parmi les causes indirectes de la révolution américaine, en plus des impopulaires Sugar Act et Stamp Act.

Au sud, les Anglo-Américains commencent à faire parvenir des messages à leurs voisins du nord. Le 26 octobre 1774, le Congrès continental réuni à Philadelphie demande, dans Lettre adressée aux habitants de la Province de Québec, aux Canadiens d'élire des députés afin de former un Congrès provincial et d'en dêpêcher certains au Congrès général de Philadelphie qui se tiendra le 10 mai 1775. leur procès avec jury, habeas corpus, liberté de presse, une Chambre d'assemblée droits[33].

Les congrès du Connecticut et du Massachusetts prennent l'initiative d'envoyer des troupes pour envahir la colonie. Le 10 mai 1775, Benedict Arnold, Richard Montgomery et Ethan Allen s'emparent du fort Ticonderoga (anciennement Carillon). Le 22 mai, Mgr Briand publie un mandement dans lequel il sermonne les Canadiens :

Les faveurs récentes dont il [George III] vient de nous combler, en nous rendant l'usage de nos lois, le libre exercice de notre religion, et en nous faisant participer à tous les privilèges et avantages des sujets britanniques, suffiraient sans doute pour exciter votre reconnaissance et votre zèle à soutenir les intérêts de la couronne de la Grande-Bretagne.

[...] Vos serments, votre religion, vous imposent une obligation indispensable de défendre de tout votre pouvoir votre patrie et votre roi. Fermez donc, Chers Canadiens, les oreilles, et n'écoutez pas les séditieux qui cherchent à vous rendre malheureux, et à étouffer dans vos cœurs les sentiments de soumission à vos légitimes supérieurs, que l'éducation et la religion y avaient gravés[34].

Fleury Mesplet imprime pour le Congrès Lettre adressée aux Habitants Opprimés de la Province de Québec (29 mai 1775) qui fait miroiter une possible intervention de la France aux côtés des Américains, tout en faisant la promotion d'une chambre d'assemblée et en dénonçant une administration jugée tyrannique de la province[35].

L'invasion américaine[modifier | modifier le code]

Après ces quelques adresses qui ont peu d'effets, le Congrès choisit d'envahir le Canada. En septembre, l'invasion de la province débute. Le fort Saint-Jean capitule le 3 novembre puis c'est au tour de Montréal le 12 novembre. Benedict Arnold se dirige alors vers Québec avec ses 1200 hommes, où ils arrivent le 14 novembre[36]. Richard Montgomery le rejoint pour sa part le 3 décembre avec ses 500 hommes. Carleton leur oppose 1100 soldats et 500 miliciens[37]. Mgr Briand publie un autre mandement le 31 décembre 1775:

Ils vous ont en conséquence représenté [l'Acte de Québec] comme un attentat à votre liberté, comme tendant à vous remettre dans l'esclavage, à la merci de vos Seigneurs et de la noblesse; ils vous ont promis l'exemption des rentes seigneuriales, et vous avez aimé cette injustice; et que vous ne paieriez plus de dîmes, et vous n'avez pas eu horreur de cette impie et sacrilège ingratitude envers le Dieu, sans la bénédiction duquel ni vos champs ne seraient fertiles ni vos travaux ne réussiraient[38].

Le même jour, la basse-ville de Québec est finalement attaquée. Montgomery est tué alors qu'Arnold est gravement blessé. Dans les semaines suivantes, le Congrès continue d'envoyer des messages aux Canadiens pour tenter de les rallier à leur cause, dont le 24 janvier 1776 (Aux Habitants de la Province du Canada). Les renforts britanniques n'arriveront seulement qu'en juin 1776, marquant la fin du siège de Québec.

Une Chambre d'assemblée est réclamée[modifier | modifier le code]

Les pétitions continuent d'être acheminées, notamment en 1778 et en 1784, comptant cette fois de plus en plus de francophones. Dans celle de 1784, les pétitionnaires écrivent: « Il ne faut pas que les ministres se mettent dans la tête de nous amuser par des palliatifs et des lénitifs. Nous ne serons satisfaits que lorsque le parlement nous aura fait raison en nous faisant part de tous les droits et les privilèges des Anglais[39] ». Ils souhaitent ainsi la création d'une chambre d'assemblée « indistinctement composée d'anciens et de nouveaux sujets de Sa Majesté, librement élus par les habitants[20] ».

À partir de 1784, dans le contexte de la publication de L'Appel à la justice de l'État de Pierre Du Calvet, les comités formés de Canadiens et de Britanniques se multiplient. L'arrivée de loyalistes après la Révolution américaine change aussi la situation coloniale. Le gouvernement de William Pitt le jeune commence à tracer les lignes d'une nouvelle constitution pour la Province de Québec. La loi constitutionnelle de 1774 est finalement modifiée le 10 juin 1791. Elle accorde enfin une assemblée législative à la colonie.